Un jeton. Un simple jeton. Touchez-le… et vous serez en pleins champs. Avec, à l’horizon, la cité du futur. Idéale. Forcément idéale. Blanche, légère, presque transparente. Toute en tours et en rampes, toute en courbes et volutes ascendantes. Tomorrowland : un film, une ville, sublimant comme toujours la puissance même de l’ordinateur qui la dessine.

Agrandissement : Illustration 1

Ici, une tour ressemble au concombre de Foster. Là, c’est la torsade de la Chicago Spire ; depuis qu’elle a n’a pu être construite, elle hante les plateaux de tournage. Plus loin, ce serait peut-être la Médiacité de Liège, mais nettement allégée. On hésite entre tel projet de Zaha Hadid, tels immeubles de MAD à Pékin, et la ville au loin qu’on admire dans Tron : L’Héritage. Après tout, ce sont quasiment les mêmes outils qui auront servi aux uns et aux autres… Et puis, juste là, sans l’ombre d’un doute, la Cité des Arts de Valencia. Immanquable, et on ne peut plus solide.

Agrandissement : Illustration 2

Dès lors, tout s’inverse. La Cité des Arts a évidemment servi de cœur, de modèle à cette ville merveilleuse qui la prolonge. Sa blancheur, son ossature futuriste ont fourni le patron général. Il n’est pas jusqu’à la référence à la Chicago Spire qui ne prenne sens, si l’on se souvient qu’elle relève du même architecte, qui produisit encore la tour Torso à Malmö : Santiago Calatrava. N’était le caractère technique du terme – mais l’idée n’en est pas loin – il faudrait parler de réalité augmentée. Proposons : architecture augmentée.

A tout prendre, la chose ne diffère pas absolument des mirifiques plans d’urbanisme numériques que propose la ville de Chengdu. Sur celui de 2013, si l’on reconnaît le Centre virtuel de Zaha Hadid, les impressionnantes tours centrales ne semblent pas correspondre à un projet précis, et relèvent donc de l’architecture augmentée sans architecte. L’ensemble participe peut-être même de modèles économiques parallèles.

Mais revenons d’abord à ce par quoi tout commence. Un jeton, donc. Qui vous transporte d’un point à un autre sans la moindre continuité spatiale. Car c’est assez pour l’analogie entre l’illusion cinématographique et la découverte touristique d’un lieu gagné par voie aérienne, en une ville dont on ne connaîtra ni les environs ni même les faubourgs. La Cité des Arts se présente volontiers comme une île à la dimension de la planète. Le jeton renvoie quant à lui à la Foire Internationale de 1964 : soit un genre architectural précis où, à force de condensations spectaculaires, une partie du monde entend refléter le monde dans sa totalité. Mieux : se faire monde à sa place.

Agrandissement : Illustration 4

Entre les deux genres spectaculaires, l’exposition architecturale et le cinéma, un dialogue s’établit. Qui va du globe transparent de 1964 – exhibé en début de film, et qu’on peut encore admirer dans la banlieue de New York – à la sphère du Spectaclon qui domine Tomorrowland de son œil d’acier. Une géode suspendue dans les airs, pour tout dire, dans laquelle les protagonistes peuvent parcourir le monde et en contempler l’avenir. Où ils décideront de l’avenir du monde, amené à rejoindre totalement Tomorrowland, ou à périr.

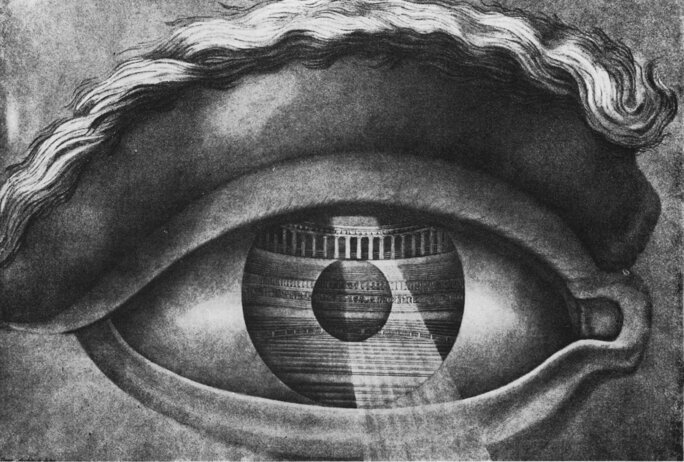

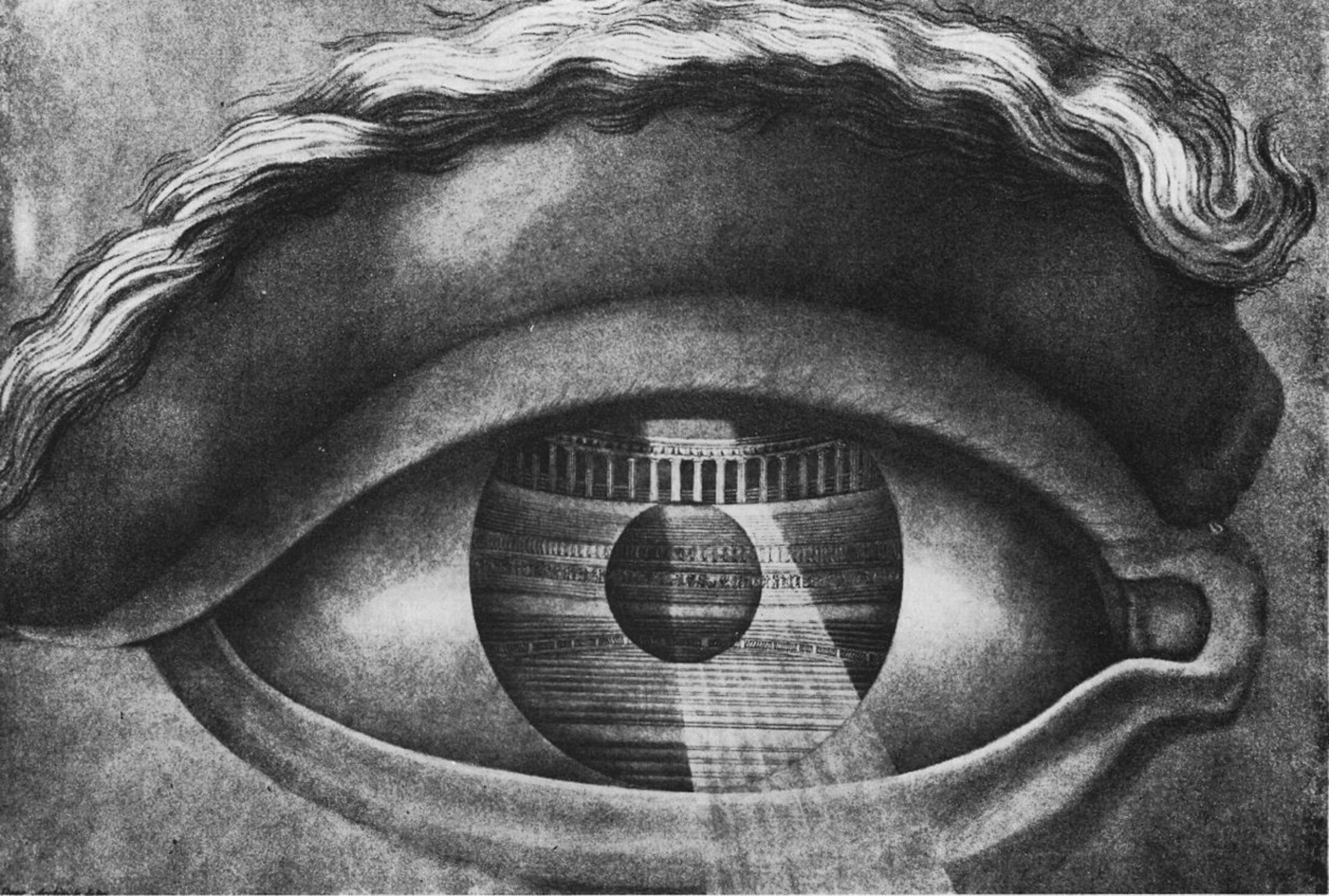

Sans que l’élément principal n’en apparaisse à l’écran – toujours cet inconscient architectural du film ! – la boucle intègre d’ailleurs l’architecture propre de Valencia. Car la Cité des Arts comprend effectivement une géode, véritable celle-ci. Calatrava, associant heureusement ses diverses courbes et leur reflet dans le bassin dont elle surgit, lui a donné la forme d’un œil.

Agrandissement : Illustration 5

Merveilleuse architecture parlante, pour un édifice entièrement consacré à la vision. Belle référence encore à Ledoux, dont une gravure fameuse représentait le théâtre de Besançon comme pris dans un œil. Et belle captation, pour finir, de l’aura utopique associée à ce génie des Lumières…

Agrandissement : Illustration 6

De la salle réelle de Valencia à sa reprise fantasmée dans Tomorrowland, la Cité des Arts connaît ainsi un redoublement de fiction : elle ne sert plus seulement de lieu de projection ; elle se projette elle-même dans un scénario fantastique, qui voit son accroissement maximal. D’architecture, elle devient l’image même de la Cité idéale. Entièrement passée dans le monde informatique.

« Tomorrowland », on le sait peut-être, est aussi le nom d’une des sections classiques des parcs Disney, où stands et machines futuristes plongent le visiteur dans l’imaginaire de l’avenir technologique. De loin, la silhouette de Tomorrowland n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’élévation du château enchanté qui sert d’emblème à la firme et ancre ses parcs à thème. Disneyland, finalement, fait le pont entre le genre de l’exposition universelle et le film de cinéma. Non sans poser toutefois la question du travail de l’un par l’autre. Dans l’imaginaire commun en effet, tout commence par un univers d’images animées, qui engendre ensuite un parc ici-bas, dont les baraques et peluches humaines ne valent vraiment qu’en rapport avec le monde imaginaire qui les a précédées. A Tomorrowland comme à Valencia, l’architecture est pourtant première ; la fiction cinématographique vient ensuite – alors que son efficacité tend à s’épuiser ? – pour tenter de lui prêter une incontestable valeur ajoutée.

Agrandissement : Illustration 7

Les petits génies en herbe auxquels s’identifie le jeune spectateur – l’une s’appelle même Newton – font ainsi le moyen terme entre les gentilles souris animées de Floride et les superhéros qui parcourent les avenues de Séoul dans Avengers et tentent de redorer son blason (Georges Clooney peut passer quant à lui pour leur équivalent dans le star system). Quant au scénario, il vaut son pesant d’or : il faut d’abord croire à Tomorrowland, pour l’atteindre, puis sauver le monde de son défaitisme, c’est-à-dire, une fois encore, croire en Tomorrowland. Le film a beau critiquer la veine du cinéma apocalyptique et ses effets supposément désespérants, il a beau exiger une réaction et, pour tout dire, une distanciation, il repose en profondeur sur la foi dans l’image. L’image construira un monde meilleur.

Utopique, Tomorrowland ? Assurément. Le beau Clooney s’en prend directement à Huxley et Orwell, travaillant à gâter l’espoir en l’avenir des nouvelles générations. C’est aussi un des ressorts de la politique utopiste que d’interroger toujours, en cas d’échec, la bonne foi des participants. On n’y a jamais assez cru. Tomorrowland, de la même façon, se mérite. Tant pis pour vous si vous ne le voyez pas à Valencia. Tomorrowland est explicitement fait pour les « rêveurs », ceux qui prennent leur rêve au sérieux.

Quitte à parler d’utopie, il faudra pourtant bien convoquer l’analyse de Louis Marin à propos de Disneyland, cette « utopie dégénérée » qui joue des archétypes du genre pour les mettre au profit de la consommation immédiate de l’espace… Car la foi en l’image, ici, ne saurait totalement s’abstraire de ses effets économiques escomptés. Il s’agit bien d’amener à Valencia les touristes potentiels. D’augmenter son pouvoir d’attraction. On ne connaît pas les détails du contrat passé avec la ville de Valencia. Ils ne sont certainement guère éloignés de ceux qui lièrent Marvel à Séoul autour d’Avengers ou Sony à Mexico autour de Spectre. Sauf que se développe ici une sorte de franchise light : la Cité des Arts devient l’équivalent d’un parc Disney et vend vraisemblablement ses produits dérivés… Et que la construction imaginaire, science-fiction oblige, se révèle évidemment bien plus concrète. L’architecture comme moteur de développement post-industriel, telle qu’elle est incarnée par la Cité des Arts, se voit largement prolongée par sa seule image, démultipliée. Mais non sans en attendre des effets analogues.

C’est Georges Clooney qui le dit au cours du film, dans un moment de scepticisme : « Ce que tu as vu était une publicité enregistré il y a des dizaines d’années. C’était une invitation qui n’est jamais sortie parce que la maudite fête a été annulée. » Il se rattrapera heureusement lors de l’avant-première du film à Valencia, où il est tout spécialement retourné : « Voilà un endroit extraordinaire. Vous avez dû le voir en photographies. Mais si vous avez le moindre doute qu’existent des rêveurs dans le monde, venez juste voir ce bâtiment ». On ne fait pas plus direct. Et surtout, en cas de déception – si n’existe que la Cité, et non toute la ville qui l’accompagne, si les films de la géode sont loin des promesses du Spectaclon… –, ne le dîtes pas trop fort. Vous vous excluriez vous-mêmes de la classe des « rêveurs ». Payez seulement : votre argent servira peut-être à poursuivre l’édification réelle de Tomorrowland…

(A suivre...)

A lire : Louis Marin, Utopiques, Editions de Minuit