Agrandissement : Illustration 1

L’épicier pakistanais qui a composé le « nine-one-one » (le numéro utilisé aux États-Unis pour les urgences absolues comme pour les querelles picrocholines entre voisins) ne se pardonnera sans doute jamais son geste. Il a hésité à appeler lorsqu’il a repéré le faux talbin; il a hésité à mentionner la couleur de peau du suspect auprès de l’opératrice (très) insistante. Les mœurs policières américaines ne lui étaient pas inconnues, l’ère Trump (que l’écrivain ne cite jamais sinon sous la forme de quolibets) battait alors son plein mais, les questions ciblées en rafale eurent raison de ses résistances, lui, l’immigré musulman. « La suite est connue du monde entier. »

« Tout est sur le Net. Comment ils ont fait un plaquage ventral au gars, lui ont passé les bracelets pendant qu’il était au sol. Et comme si ça ne suffisait pas, le Caucasien à la boule de Kojak - c’est le nom de l’acteur d’un feuilleton que je regardais, enfant - lui a maintenu le genou entre les omoplates, l’air de rien, comme on fait avec le mouton de l’Aïd pour qu’il arrête de gigoter et de brailler avant l’égorgement, tandis que ses collègues s’occupaient de tenir les badauds à distance. Lui aussi regardait vers le petit groupe de personnes amassées autour d’eux, sans faire grand cas du type sous son genou... Est-ce qu’il a senti le dernier souffle saccadé du gars ? Comme lorsque tu touches une personne électrisée et qu’elle te balance une décharge à son tour. Je ne parle même pas des mots, dont on fera sans doute des titres de livres ou de films de par le monde. Avec les mots, les gens peuvent tricher. Mais le souffle ! À moins d’être bon pour un oscar, comme Denzel, on feint pas. Comment peut-on ne pas le sentir ? Et laisser malgré tout l’autre rendre l’âme sans broncher ? »

Se seraient-ils déplacés pour un citoyen blanc ? Auraient-ils eu recours aux mêmes techniques de force (jusqu’alors légales dans le Wisconsin, longtemps fervent bastion Républicain) pour immobiliser l’homme ?

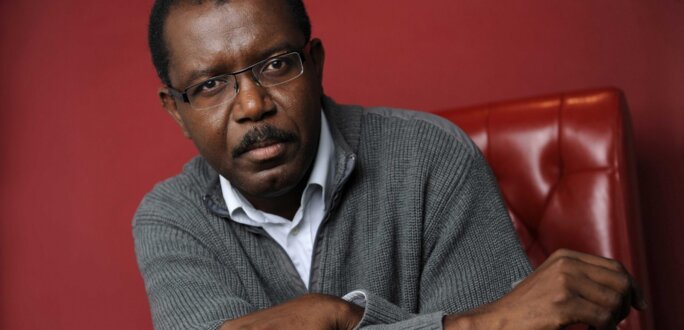

‘Milwaukee Blues’ n’est ni un travail journalistique ni un roman basé sur la vie de George Floyd. Bien sûr, des éléments biographiques réels distillés tout au long du livre (le faux billet de banque, l’ancien sportif universitaire, la mère décédée récemment, le profil des quatre policiers impliqués dans le meurtre) entretiennent la confusion. Mais, ils ont l’intérêt de miser sur le souvenir encore vif des détails du drame Floyd dans l’esprit du lecteur.

Emmett, doux géant peu sûr de lui, ancien gosse mal fagoté de Franklin Heights, ghetto noir de Milwaukee, fils à maman soutenu par ses fidèles potes Authie et Stokely devenu star de l’équipe universitaire de football, espérant rejoindre la Draft professionnelle puis perdant, comme tant d’autres, du rêve américain.

« Ici, il y a toujours un endroit où aller planter sa tente pour essayer de changer son rêve en réalité. Même si, à l’arrivée, tu te fais carotter par plus malin que toi, que tu crèves la gueule ouverte, sans jamais y parvenir. Au moins, tu meurs avec l’espoir en étendard. Il n’y a pas pire que crever sans espoir. »

Emmett, comme Emmett Till, adolescent lynché dans le Sud par des racistes en 1955. Mais aussi Emmett comme Emeth, ‘Vérité’ en hébreu (un détail que l’auteur haïtien d’ ‘Avant que les ombres s’effacent’ n’a pu ignorer).

« L’expérience de l’ailleurs avait cassé quelque chose en lui. Il avait troqué sa bonne humeur naturelle, sans doute pour se protéger, contre un sourire factice, mécanique. Comme s’il jouait son propre rôle dans un spectacle écrit par quelqu’un d’autre. »

Emmett, le gosse renfermé issu d’une famille monoparentale (« L’abandon des pères, cette maladie » pour reprendre les mots de la grande écrivaine sud-africaine Sindiwe Magona) qui chantonnait innocemment les paroles bien trop lourdes pour son jeune âge d’ ‘Alabama Blues’ mais qui se révéleraient, a posteriori, prémonitoires :

« I never will go back to Alabama,

that is not the place for me

You know they killed

my sister and my brother

And the whole world let them

peoples go down there free »

« Ça ne s’arrêtera donc jamais ? » s’est interrogée, comme le reste du monde et en premier lieu les Noirs américains, la vieille institutrice en découvrant la mort de son ancien élève à la télévision, l'énième meurtre d'un homme noir par la Police US.

L’idée de ce roman choral qui doit tout à l’art du portrait et de la nuance n’est pas venu à l’auteur après le meurtre de 2020 à Minneapolis. La trame mûrissait en lui depuis 2014, depuis le meurtre d’Eric Gardner, qui murmura les mêmes mots désespérés lorsque le policier lui coupa la respiration à terre, genou plaqué contre son cou : « I can’t breathe ! »

« Ça ne s’arrêtera donc jamais ? »

« Il traînait aussi la honte d’avoir échoué à réaliser son rêve de footballeur professionnel, qui l’aurait érigé en modèle pour des millions de jeunes du pays. En particulier, ceux du quartier où il dut revenir, la queue entre les jambes, vivre dans la vieille baraque où il avait vu le jour et grandi. Et ce n’était pas fini. Après être reparti de la maison pour fonder foyer avec une amie d’Authie, le temps de fabriquer la troisième fille, il y était retourné une deuxième fois, en étant contraint, qui pis est, de compter sur la chiche pension de sa mère. Il avait échoué sur toute la ligne; ne serait-ce qu’à montrer aux plus jeunes une voie autre que celle de la rue, du business, de la violence qui gangrenait Franklin Heights et tant de quartiers comparables dans le pays. Il trainait cet échec comme un boulet, alors que plus personne n’en parlait. Les gens avaient tourné la page. Abonnés à une vie de déconvenues, ils avaient l’habitude de chasser une chimère par une autre pour tenir jusqu’au bout de la vie. Cela s’appelait le rêve américain. »

La plongée sans oxygène à travers le racisme systémique, la pauvreté et la ségrégation invisible au pays de l’Oncle Sam (même les mariages mixtes, en 2021, posent encore problème dans de nombreux États), aux côtés des proches, famille, ex-fiancée blanche, amis, coach, anciens professeurs du défunt Emmett qui nous racontent touche après touche, couche après couche, l’homme derrière le triste symbole d’une Amérique incapable de solder définitivement ses comptes avec son passé esclavagiste et ségrégationniste, interpelle et dénonce aux sons savamment distillés du blues (des blues de ses personnages), du jazz, du reggae et même de la country music bien plus puissamment que ne l’aurait fait un pamphlet politique.

À travers ses multiples personnages témoins et l’histoire de cet homme sensible coupé à chaque tentative dans ses élans par les codes d’un système inégalitaire, Louis-Philippe Dalembert dépeint les chemins restreints offerts aux hommes et aux femmes dans cette ville réputée la plus ségréguée du pays, mais il évoque aussi les mouvements (Black Lives Matter) et forces nouvelles qui se construisent, partent parfois dans tous les sens (‘sororité’ et autres concepts woke certes inventifs mais dont il est permis de douter de l’application pérenne) mais cherchent, creusent, inventent (encore davantage sous le mandat du clown républicain) pour démolir ou sauter le mur mental qui divise la société en « Wasp » (White Anglo-Saxon Protestant), « Afro-Américains » et autres dénominations définitives. La schizophrénie de cette société n’en est que plus palpable et difficile à suivre : comment atteindre ce rêve chanté à haute voix par Bob Marley (‘War’) d’une société dans laquelle la couleur de peau n’aurait pas plus d’importance que celle des yeux tout en continuant à penser, plus que jamais, en termes de communautés ?

Agrandissement : Illustration 4

« Ne vous laissez pas non plus enfermer. Même pas dans ce beau vocable d’Africain-Étasunien avec lequel, j’avoue, j’ai parfois du mal. D’ailleurs, pourquoi ‘Africain’ ? Les autres s’appellent-ils ‘Européens-Étasuniens’ ? Je vais vous dire : il faut se méfier de ce qui peut être tout aussi sournois, stigmatisant. Oh, on est fiers de notre héritage africain. Faut pas croire. La vérité, c’est que, derrière ce qualificatif, certains pensent encore au bon vieux nègre, qu’ils n’osent plus nommer. Ou à l’édulcorant ‘gens de couleur’ du temps de la ségrégation, qui leur échappe parfois encore. Comme si eux-mêmes étaient incolores, ou étaient couleur lumière. Il y a pire. En se définissant soi-même de cette façon, on apporte de l’eau au moulin de celles et ceux qui veulent nous tenir à l’écart de la marche du monde. De la beauté du monde. De la lumière à briller sous les pas de tout être humain. »

Le lecteur français ne pourra que sursauter aux mots de la révérende Ma Robinson, ancienne gardienne de prison devenue sage unificatrice du quartier, qui délivrera une homélie inspirée lors des obsèques d’Emmett avant d’organiser une marche (qui dégénérera en nuits de violence, provocations adverses et trop-plein de rage justifiée). Quelques années auparavant, il se souviendra qu’ ‘Afro-Américain’ était devenu le mot politiquement correct pour n’offenser personne et ne pas dire ‘Noir’, considéré trop direct. Changement de direction, ‘Afro-Américain’ devient synonyme de racisme inconscient et le lecteur de se demander si, à part les subtilités linguistiques, rien ne changera jamais dans ce pays à vif, torturé par ses questions raciales, plus prompt à polémiquer sur les mots qu’à mettre les problèmes concrets sur la table.

Mais il sursautera aussi, le lecteur français, en se demandant si ce que propose Ma Robinson (Dalembert ?) n’est pas finalement plus d’universalisme dans un pays qui n’a jamais de mots assez durs pour critiquer le modèle français. Piquant (triste, plutôt, car ces tâtonnements répétitifs de part et d’autre de l’Atlantique révèlent surtout les blessures profondes des peuples) quand on voit la France rêver de plus en plus ouvertement au modèle communautaire anglo-saxon, incapable de regarder en face les conséquences de son passé colonial sans saborder pour autant son propre logiciel.

Comment atteindre réellement, dans les deux pays, l’égalité effective et le vivre-ensemble apaisé sans trahir son essence et sa vision du monde ?

« ‘As-tu déjà vécu, ne serait-ce qu’un instant, en étant obligée de raser les murs ? me dit-il. Pas parce que les autres te le commandent avec des mots, mais par leur regard. À chaque coup d’œil, ils te font sentir que t’as pas le droit d’être là. Alors, pour éviter ces regards assassins, tu rases les murs. T’exiges rien, tu revendiques rien. Tu prends l’habitude d’être transparent, d’être une ombre. De pas faire de vague pour pas être remarqué, car t’es pas à ta place.’

C’est la leçon que sa mère lui enseigna en fin d’après-midi, de retour à la maison : ‘Ne pas faire de vagues, pour éviter les désagréments.’ Quoi que tu fasses, tu auras tort. La vieille histoire du pot de terre contre le pot de fer. Par la suite, il subirait d’autres contrôles de police injustifiés. Adolescent, avec Authie et Stokely, si d’aventure leurs pas les portaient en vadrouille dans les quartiers huppés de Fox Point ou de Whitefish Bay, ils se faisaient systématiquement contrôler sous un prétexte quelconque. Ici même, dans cette ville universitaire où son statut de vedette de l’équipe de football était censé lui donner droit à quelques égards, il fut contrôlé deux fois. Sans raison particulière. Comme si les policiers s’ennuyaient ce jour-là, ou qu’ils voulaient mesurer leur pouvoir. »

Le lecteur l’aura compris, ‘Milwaukee Blues’ ne le plonge pas seulement dans les quartiers abandonnés de la cité américaine (dans laquelle Louis-Philippe Dalembert a officié en tant qu’enseignant), dans un parcours musical qui brosse le portrait d’une Amérique déchirée, dans une réflexion autour des réseaux sociaux et des nouvelles techniques de lutte (de défense) mais le pousse à réfléchir à des thématiques, des réalités insupportables qui dépassent le cadre états-unien.

Puisque l’écrivain est l’une meilleures plumes d’Haïti, comment ne pas ajouter un ultime mot sur l’actualité des derniers jours, si parlante ? De ces images terribles de migrants haïtiens fuyant la misère post-séisme et la violence endémique de leur île (violence entretenue par les Etats-Unis qui soutiennent les régimes successifs, même autocrates, et vendent les armes qui tuent au hasard dans les rues de Port-au-Prince) refoulés près du Rio Grande par des rangers blancs à cheval, lassos en main ? Images dévastatrices qui renvoient aux pires années des maîtres et des esclaves. Les novlangues peuvent se multiplier, les symboles se succéder (Kamala Harris ? Elle fut envoyée doucher les espoirs, annoncer la trahison des promesses de campagne du candidat Biden) : à quoi bon, si de telles images existent, si des Emmett, des Eric, des George continuent de suffoquer sous le poids des corps dominateurs de la Police ?

Ne pas désespérer, répond Dalembert. Ne pas se replier. Saisir l’humanité de chacun, seule chose à faire pour espérer avancer, ensemble. Pour changer les réalités, stopper les poisons de l’Histoire, du déterminisme racial et social.

Ce qu’il parvient à faire avec ce magistral roman inspiré qui interroge et pousse dans les retranchements voire les contradictions de chacun, roman déjà sélectionné pour le Goncourt 2021, porteur d’éclats d’étoiles humanistes éparpillés, mots de Jacques Roumain (‘Sales Nègres’), de Martin Luther King (‘I have a dream’), de James Baldwin et de René Depestre, en alliés magnifiques.

— ‘Milwaukee Blues’, de Louis-Philippe Dalembert, ed. Sabine Wespieser —

Egalement : ‘L’écrivain haïtien Louis-Philippe Dalembert attaque le racisme systémique aux États-Unis dans son dernier roman’ sur AyiboPost, média haïtien dynamique et engagé

‘Milwaukee Blues’ vient déjà de remporter le Prix Patrimoines 2021 BPE

Une rencontre-dédicace est organisée à la librairie Calypso, spécialisée Outre-Mer et Caraïbes, Paris 11, avec l’écrivain le 07 octobre (inscriptions)

* voir aussi ‘Mur Méditerranée, de Louis-Philippe Dalembert. Naufrage collectif’

Agrandissement : Illustration 7

— Deci-Delà —