Agrandissement : Illustration 1

Les musées du Mans se sont engagés en 2023 à donner plus de visibilité à la création contemporaine. Le musée de Tessé, dont l’ouverture au public en 1799 en fait l’un des plus anciens de France, poursuit cet engagement, un an après la brillante exposition consacrée à Philippe Cognée[1], en confiant son premier étage à Iris Levasseur qui, depuis plus de vingt ans développe un art singulier dans lequel dessin et peinture sont intimement liés, questionnant les corps et la manière dont ils évoluent dans l’espace. Intitulée « Chorégraphies », l’exposition monographique rassemble un corpus de plus de quarante œuvres à l’écriture picturale très personnelle. Se réclamant de la tradition allemande, l’artiste regarde les peintres graveurs de la Renaissance, de Dürer à Altdorfer, sans pour autant se départir des Pieta italiennes et de l’antiquité, lorgne du côté des expressionnistes, d’Otto Dix (1891-1969) à Max Beckmann (1884-1950) dont elle garde sa faculté de peindre « des grandes actions dramatiques à contenu humain[2] », veillant cependant à ce que la forme picturale qu’elle met en place garde ses distances de l’expressionnisme. Elle regarde du côté des figures sculpturales de Käthe Kollwitz (1867-1945) mais aussi du côté de l’École de Londres et des chairs de Francis Bacon (1909-1992). Cet intérêt pour l’école germanique et la dimension sculpturale guide son choix vers l’échelle monumentale qui permet d’immerger le visiteur dans les instantanés de vie qu’elle compose, en même temps que de sublimer la trivialité du quotidien en revisitant l’histoire de l’art. « Si elle a tout d’abord puisé au plus près du réel pour la mettre en situation dans des saynètes aux références multiples, elle emprunte ses modèles depuis plusieurs années à l’histoire, qu’elle soit mythologique, artistique, ancienne ou contemporaine » explique Philippe Piguet, le commissaire de l’exposition. Iris Levasseur utilise à plein la force de l’image dans sa capacité à interroger le monde en amenant le regardeur à le voir tel qu’il est. À la représentation, elle a toujours préféré l’évocation. « Il faut qu’à un moment donné, ma peinture dérape[3] » dit-elle, condition indispensable à la suggestion ici d’une descente de croix, là d’un champ de bataille. Ses œuvres graphiques déterminent une seule et même instance chargée de références successivement symboliques, allégoriques ou oniriques. Contenues dans un entre-deux, interstice qui sépare le quotidien du monde des rêves, ses œuvres troublent par leur ambivalence, entre réel et imaginaire, familiarité et étrangeté. Elles portent en elles le goût de l’artiste pour l’inachevé, l’apesanteur, l’expérimentation. L’exposition n’est pas à proprement parler une rétrospective mais propose plutôt une traversée dans l’œuvre de l’artiste. Elle se divise en six sections thématiques qui permettent d’appréhender, pour mieux la comprendre, la particularité de sa démarche sur le plan iconographique comme sur celui de la composition.

Agrandissement : Illustration 2

Le modèle et le corps : une chorégraphie mentale

Née en 1972 à Paris, Iris Levasseur, qui vit et travaille à Arcueil, dans le Val-de-Marne, est diplômée de l’École nationale supérieure des arts décoratifs et de l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, et a étudié à l’Art Institute de Chicago. Elle fait partie de cette génération d’artistes ayant choisi la peinture figurative qui, lors de leur formation dans les années quatre-vingt-dix, ont souffert d’une forme d’ostracisme, voire de mépris, alors que l’époque est résolument tournée vers les nouvelles technologies, la vidéo et la photographie plasticiennes. Depuis les années soixante, la peinture figurative a vécu des fortunes diverses sur la scène artistique française. Souvent marginalisée, déclarée régulièrement obsolète sinon carrément morte, elle a pourtant su se réinventer en combinant le meilleur de la tradition à de nouvelles formes comme elle le fait encore aujourd’hui. Champ permanent d’expérimentation, elle n’a jamais cessé de se faire l’écho des bruissements d’un monde de plus en plus inquiétant dans lequel les artistes jouent un rôle de vigie, plus que jamais lanceurs d’alerte de leur temps. Iris Levasseur a longuement observé les gestes de sa mère médecin et de son père architecte. La peinture est pour elle un moyen de construire sa propre mémoire, une vision personnelle de la condition humaine. Ses compositions aux couleurs franches mettent en scène des personnages lambda. Depuis ses débuts, elle place en effet la figure humaine au centre de sa création. « Il ne s’agit pas de danse, mais plutôt d’une posture face au monde, de la manière dont nous sommes traversés par les événements intimes et politiques » précise Iris Levasseur à propos du titre de l’exposition qui est aussi celui de la première section thématique.

Agrandissement : Illustration 3

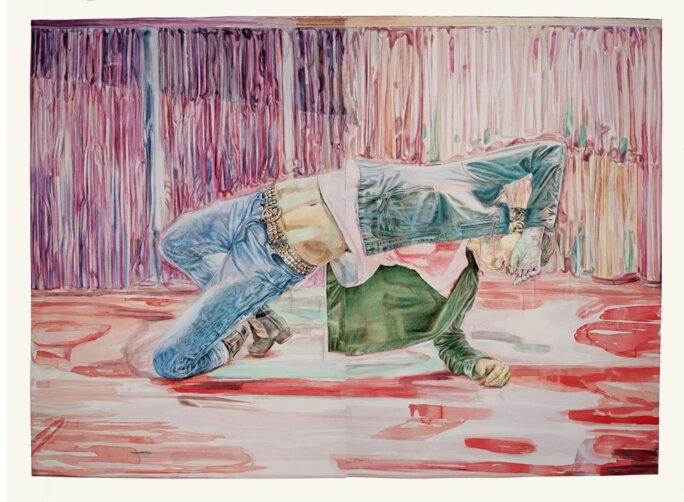

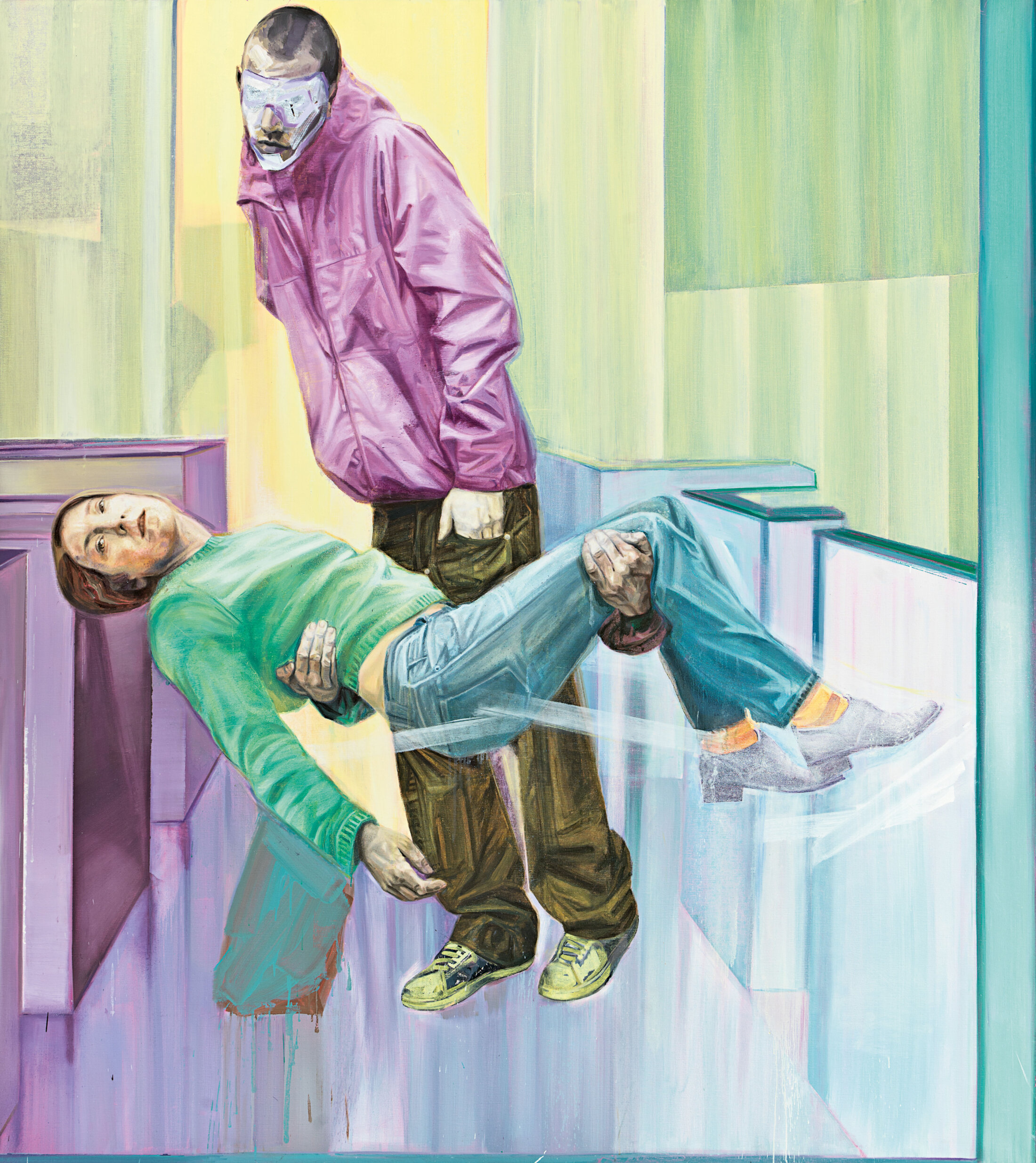

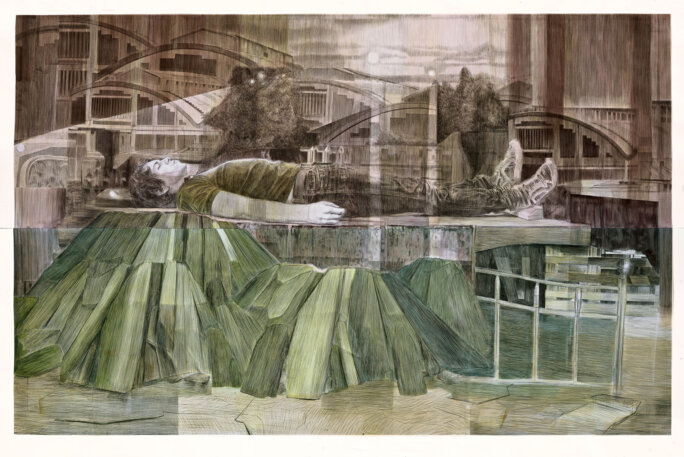

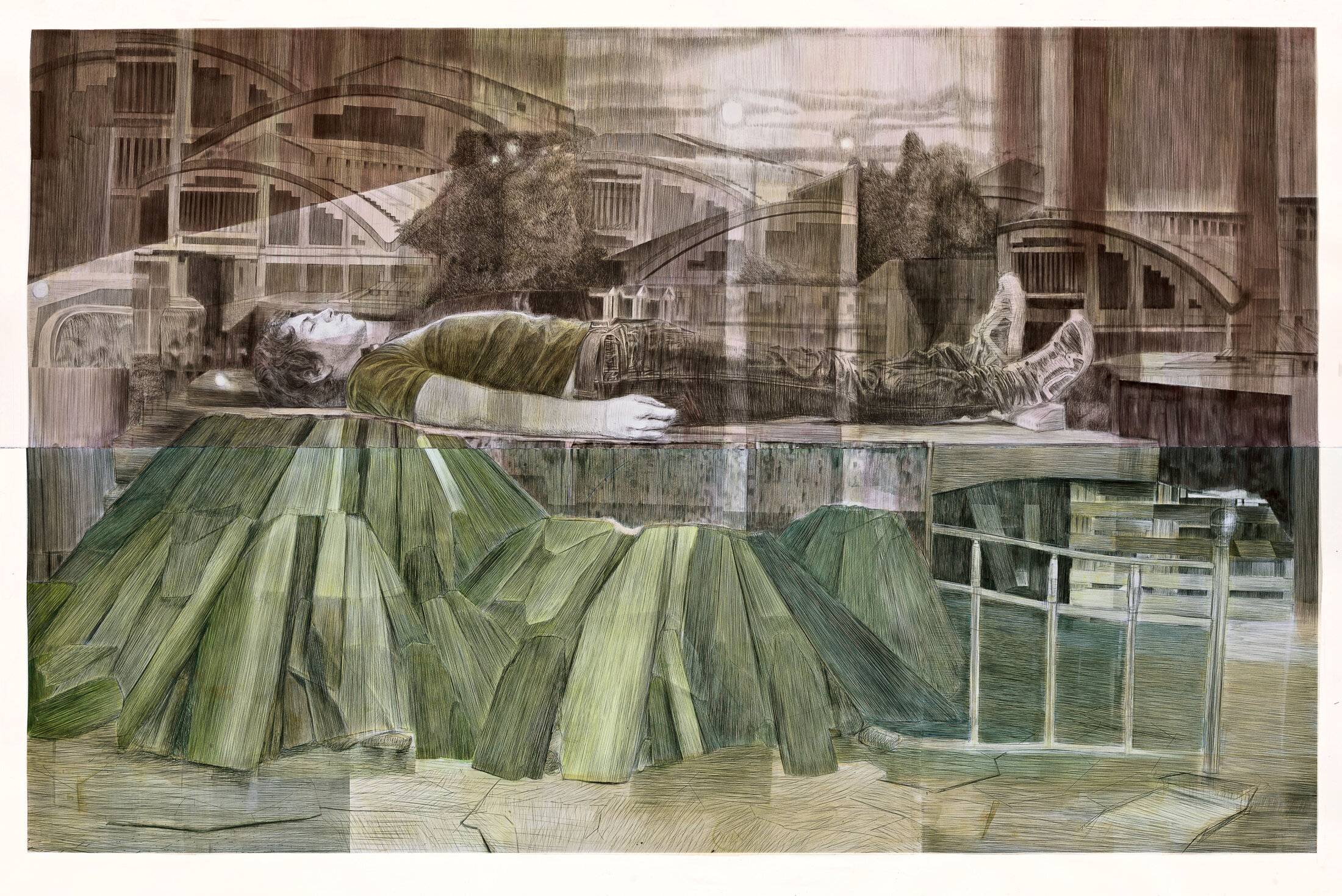

Représentations de corps en mouvement, figures monumentales : « Quand je dessine une figure, j’aime à me trouver en situation de corps-à-corps, avoir le sentiment de faire partie de l’espace du dessin » confie Iris Levasseur. L’immensité de ses compositions donne à ses peintures des allures de suspensions dramaturgiques ou bien de mouvement chorégraphique, « comme des arrêts sur image d’un espace scénographique » écrit Philippe Piguet. Cette monumentalité invite à entrer dans l’intimité des modèles, créant un dialogue, une chorégraphie mentale, à l’image de « Improvisation » (2023). Gouache, huile-sur-toile, crayon graphite, le premier espace regroupe des œuvres d’époques et de techniques différentes qui immergent le visiteur dans l’univers pictural de l’artiste, introduction idéale à la manière dont elle représente les corps et aux diverses techniques qu’elle emploie pour y parvenir. Ses modèles sont ses amis, certains depuis plus de vingt ans si bien que les séries qui se succèdent actent du temps qui passe. Usant de la photographie et du collage, elle collectionne des milliers d’images qui, découpées avec soin, sont ensuite classées dans un répertoire des formes qu’elle déplie dans son atelier d’Arcueil, à même le sol, pour mieux composer ses toiles par assemblage.

Agrandissement : Illustration 4

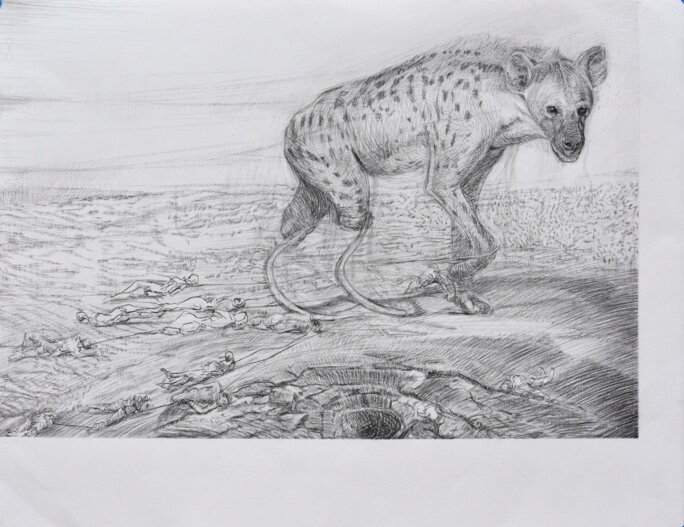

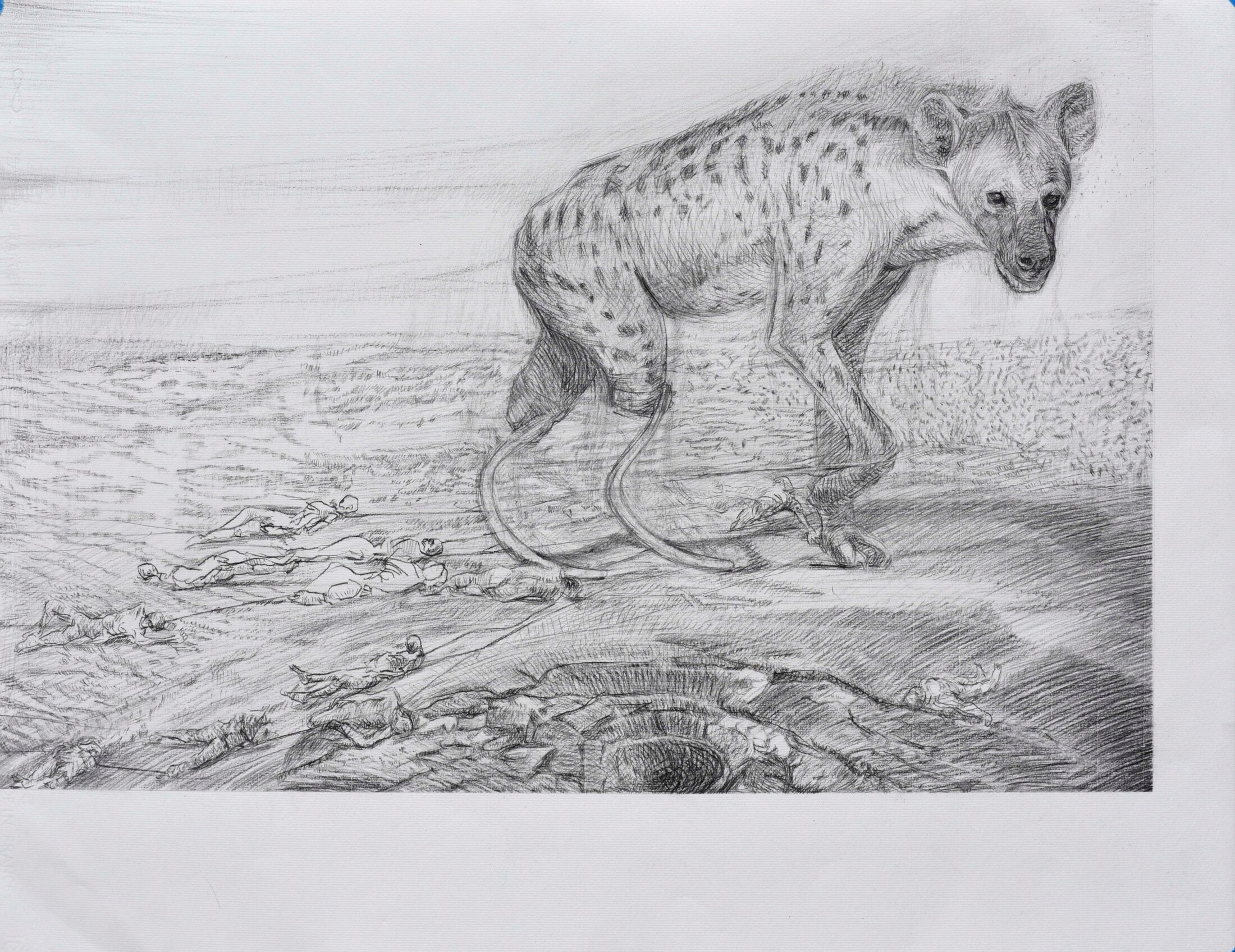

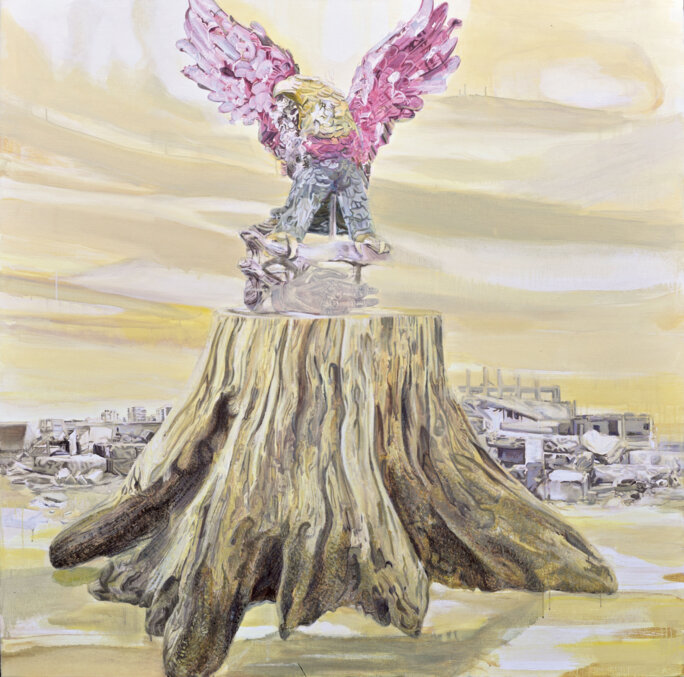

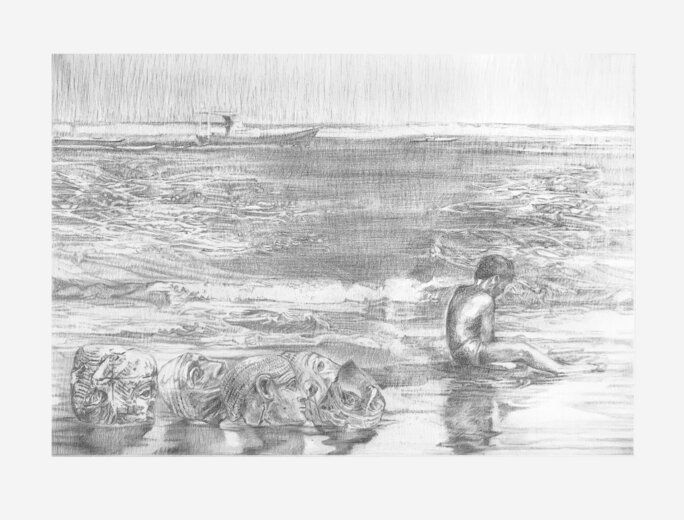

L’omniprésence du passé est manifeste dans son œuvre. Des références artistiques contemporaines, modernes ou antiques habitent ses toiles. L’artiste revisite l’histoire et l’histoire de l’art dont elle réinvente les codes. « Mon intérêt pour la mythologie procède de la volonté de comprendre le monde. On ne peut pas rester insensible à tout ce qui s’y passe : les problèmes de guerre, de migration, de pauvreté, d’environnement, etc. Ma manière de comprendre, c’est de poser des formes » dit-elle. Entre les murs de son atelier, elle regarde les conflits contemporains. Touchée par ceux qui déchirent le Moyen-Orient, elle compose, au milieu des années 2010, la série de dessins des « champs de bataille[4] » afin de rendre sensible la désolation de la guerre et la souffrance qu’elle engendre, utilisant la représentation d’animaux comme autant de métaphores, à l’instar de « Hyène » (2016), qui livre une interprétation saisissante de l’instant succédant les derniers tirs d’une guerre. L’artiste revient aux origines de l’humanité en puisant dans l’art de la Mésopotamie ancienne pour composer la série « Souche Akkad » qui rend hommage à un patrimoine culturel saccagé et oublié.

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

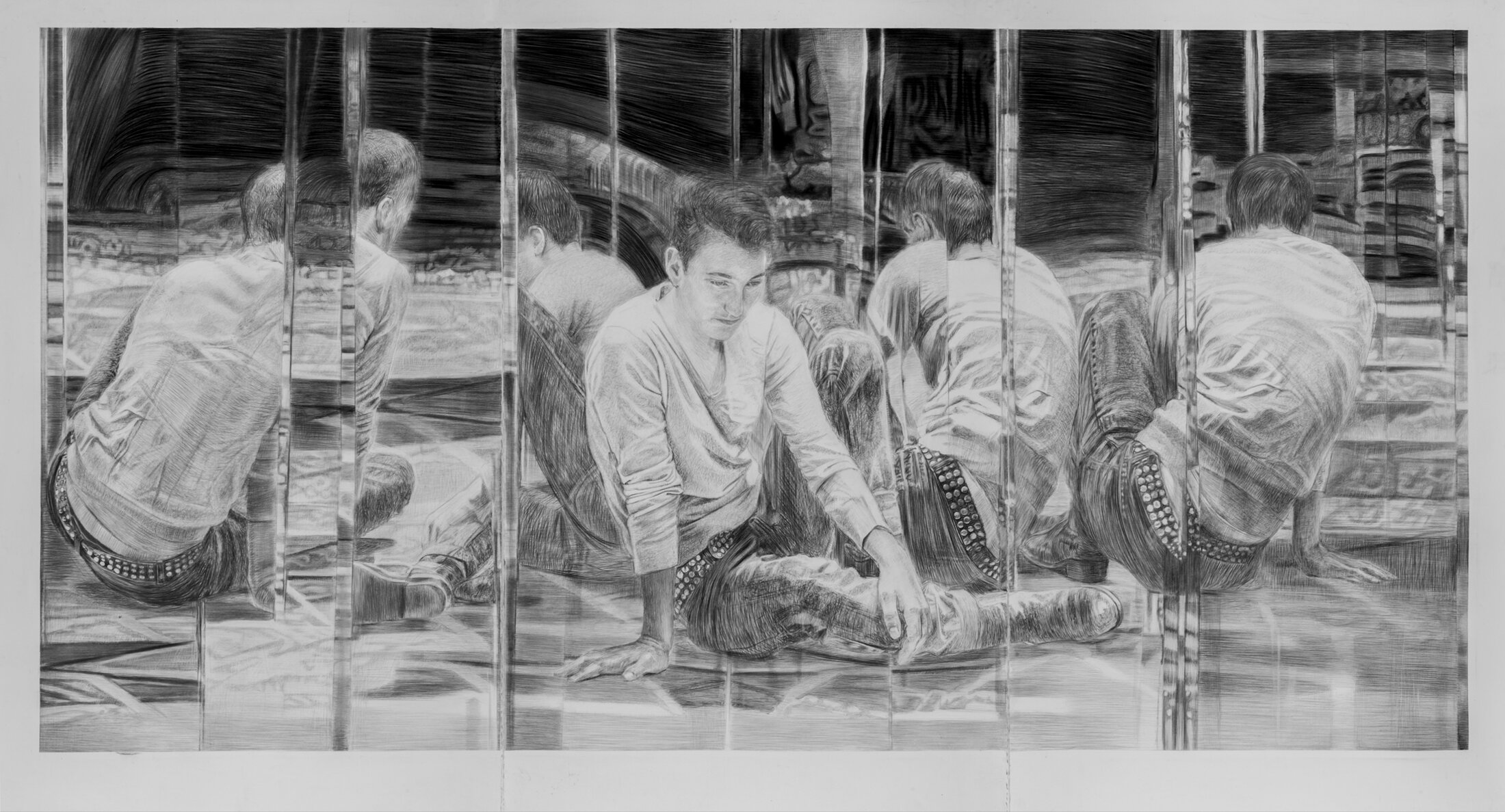

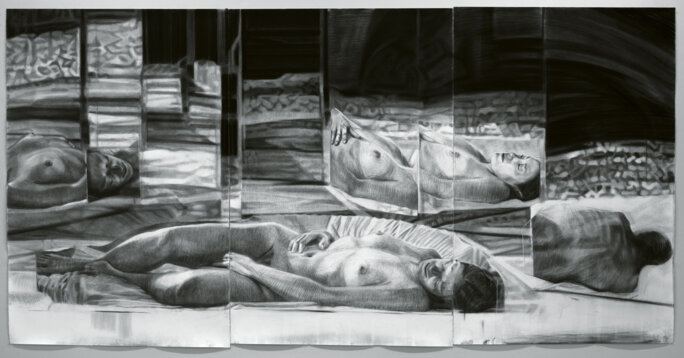

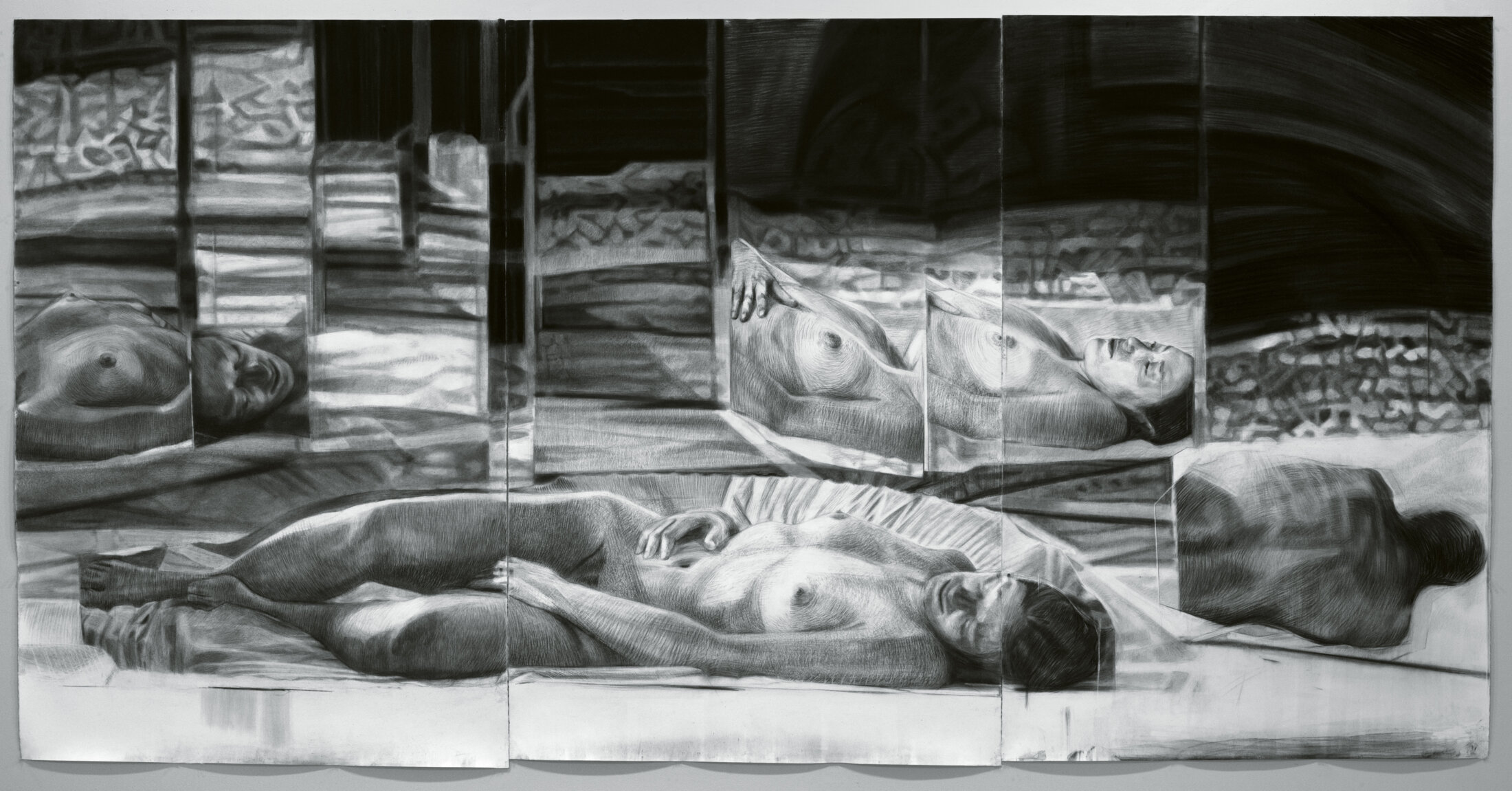

Effleurer l’insaisissable

La question du reflet est un sujet de création infini dont se saisit Iris Levasseur en effectuant un minutieux travail sur la réflexion des corps dans un miroir à travers un ensemble d’œuvres exécutées sur de grands lés de papier. « Quand je dessine, je regarde souvent avec un miroir. On ne voit pas de la même manière »explique l’artiste qui crée ainsi une autre relation à la réalité, ouvrant l’imaginaire. La peinture comme le dessin offrent la possibilité de dépasser les images pour recomposer une narration, une histoire. Le miroir permet de saisir des corps en mouvement. « Bbp miror » (2014) s’apparente à un kaléidoscope ou presque. La ceinture du personnage offre un effet d’optique. Les traits qui forment le fond du dessin semblent eux aussi en mouvement. L’artiste crée un espace de danse qui rejoint l’idée de l’insaisissable, de tourner autour d’un corps. Ce travail méticuleux sur la représentation du corps complexifiée par la présence d’un grand miroir en arrière-plan, se retrouve dans « Il miroir » (2012), grand fusain dans lequel l’artiste donne à voir un corps sculptural et théâtral en reprenant les codes du cubisme. La plupart des visages des protagonistes de ses tableaux semblent regarder à l’intérieur d’eux-mêmes. Cette introspection est une invitation à une exploration de nous-mêmes, une interrogation sur la condition humaine.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

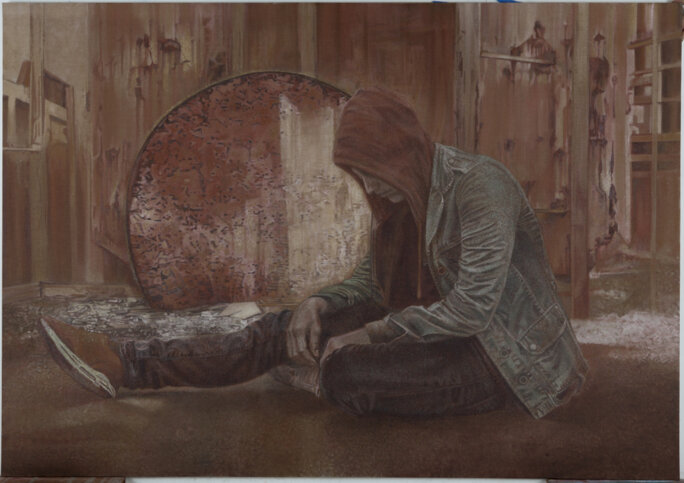

Cette intériorité se retrouve dans une série d’œuvres picturales réunies pour l’occasion, représentant des individus dans leur solitude, pensifs ou tourmentés. Il résulte de ces compositions énigmatiques, marquées par une réelle théâtralisation de l’instant, un sentiment d’inquiétude, une certaine gravité. « D’après Hodler »(2012) instruit un dialogue avec Ferdinand Hodler, inspiré par « La nuit » (1888-1890), tableau qui fit scandale en son temps et dans lequel le peintre suisse se représente lui-même dans plusieurs moments de sa vie. Iris Levasseur réalise quatre dessins à l’échelle dont un seul est présenté dans l’exposition du Mans. Elle représente deux personnages perdus dans leurs pensées au sein d’un environnement incertain qu’il est impossible de situer à l’intérieur ou à l’extérieur. L’un, allongé, semble dormir. L’autre, assis à ses côtés, est vêtu d’un sweet-shirt rouge dont la capuche déborde de la veste en jean, lui recouvrant la tête. La main gauche posée sur son pied droit, ou plutôt la basket qui la chausse, le visage fermé et replié vers le sol, il participe à l’atmosphère étrange qui se dégage de la scène, entre réalité et onirisme, la mélancolie d’un songe.

Agrandissement : Illustration 9

Agrandissement : Illustration 10

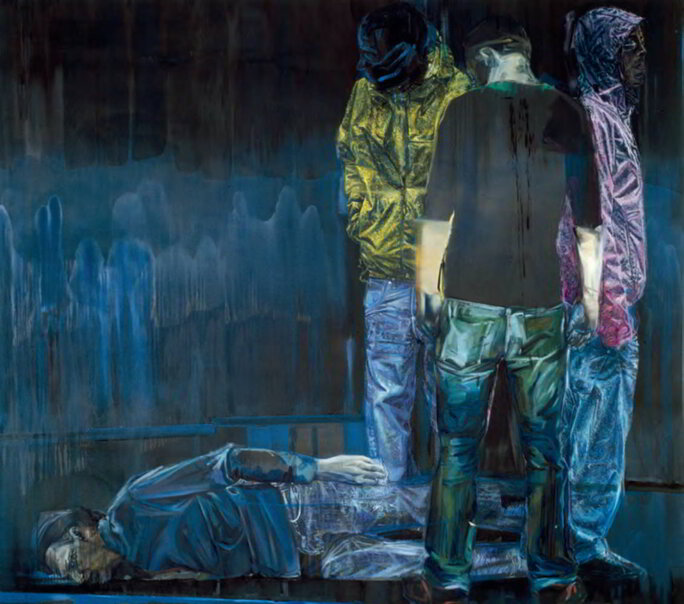

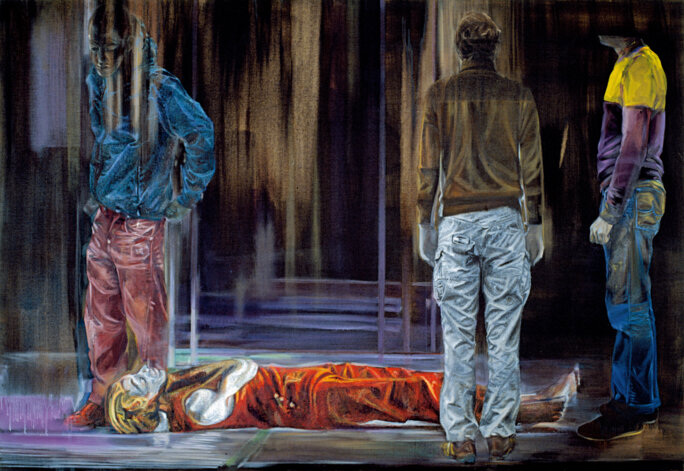

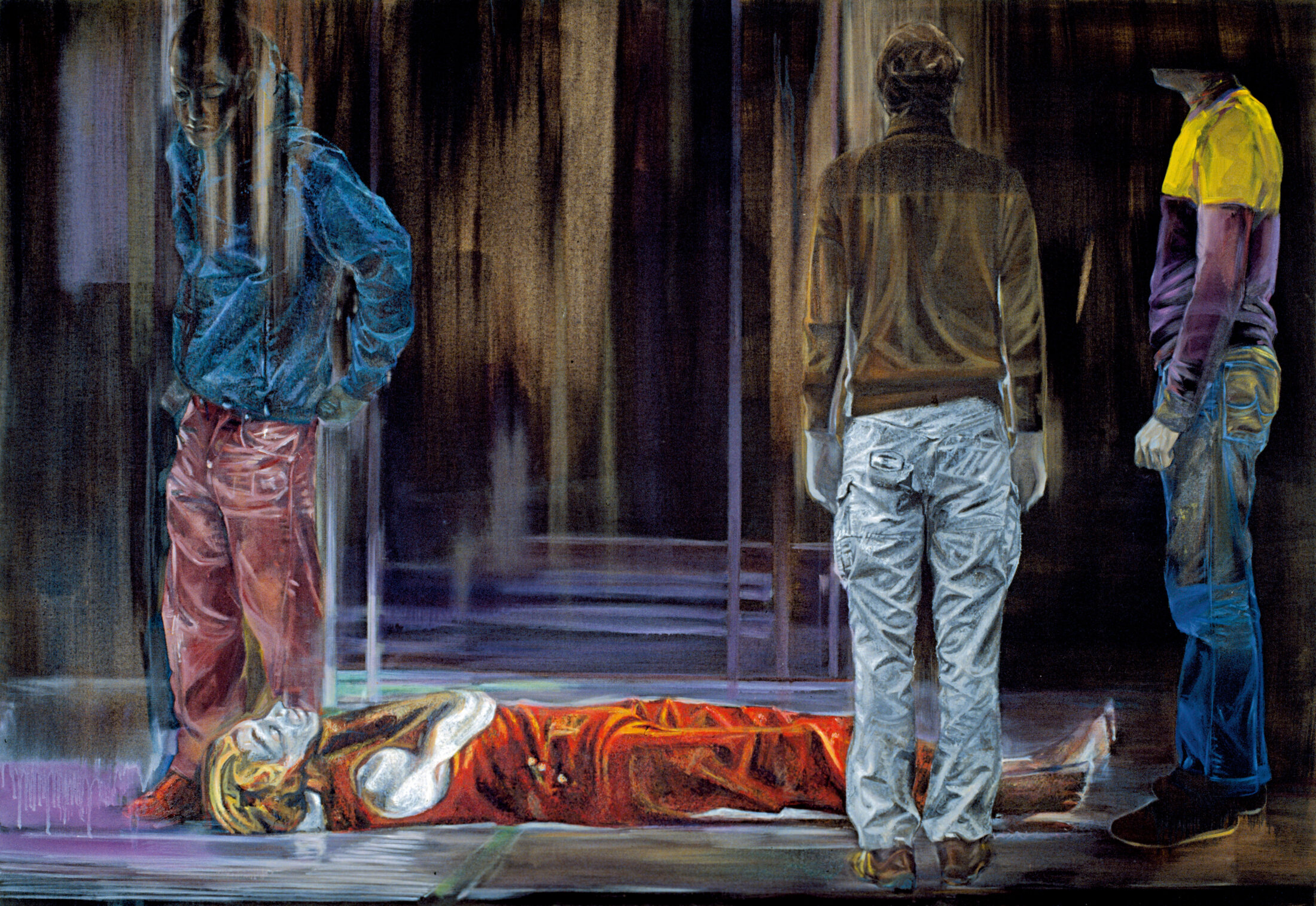

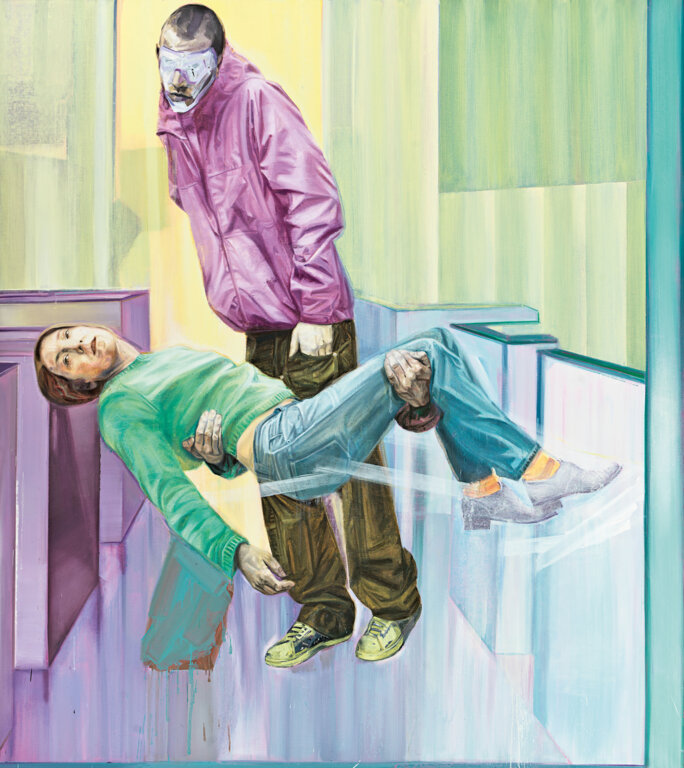

Entre 2009 et 2010, Iris Levasseur livre une vision des rapports de force entre individus dans une série de peintures à l’huile marquées par des lignes franches et une atmosphère sombre. Oscillant entre un réalisme brut et un onirisme envoûtant, les scènes représentées jouent sur l’anonymat et l’intemporalité des figures, n’imposant aucune vérité absolue. Chacun peut alors s’en saisir et inventer sa propre histoire à l’image de « Tauromachie » (2009), évocation de l’art allemand, les corps et les visages inquiétants renvoyant à l’art d’Otto Dix et de Max Beckmann. Œuvre déroutante, « De pitié » (2010) joue sur les codes artistiques de la traditionnelle pietà religieuse. Mais l’espace n’est pas défini, le visage de l’homme est brouillé. Les bras flottants qui ne sont rattachés à aucun corps accentuent l’irréalisme qui se dégage de la scène, dont les volumes sont tantôt lourds, tantôt vaporeux. L’artiste combine ici deux sensations opposées, la pesanteur et la légèreté, construisant une œuvre qui se rapproche de l’univers des rêves.

Agrandissement : Illustration 11

Agrandissement : Illustration 12

Agrandissement : Illustration 13

Peintre chorégraphe, artiste à l’écoute de son temps, engagée et humaniste, Iris Levasseur s’appuie sur le réel pour mieux le transcender. En posant son regard sur le monde qui l’entoure, l’artiste crée des images fortes, représentant avec réalisme la cruauté de notre société. En s’inspirant du passé et de son patrimoine, elle invente de nouvelles représentations résolument contemporaines. La monumentalité de ses œuvres invite à une déambulation dans un univers incertain, ouvrant un dialogue silencieux, introspectif, avec ces individus empreints d’une profonde solitude. Entre réalisme et symbolisme, l’œuvre d’Iris Levasseur dessine le monde non pas tel qu’il va mais, avec ses atmosphères flottantes et son temps suspendu, tel qu’il nous constitue.

Agrandissement : Illustration 14

[1] Guillaume Lasserre, « Philippe Cognée. Transgresser le réel », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 4 novembre 2023, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/041123/philippe-cognee-transgresser-le-reel

[2] Philippe Piguet dans la note d’intention de l’exposition. Sauf mention contraire, les citations sont extraites du texte qui accompagne l’exposition.

[3] « Peinture. Iris Levasseur a révélé son parcours », Le Télégramme, 28 septembre 2018, https://www.letelegramme.fr/cotes-d-armor/dinan-22100/span-classamorce-peinturespan-iris-levasseur-a-revele-son-parcours-3991025.php

[4] Guillaume Lasserre, « Les champs de bataille d’Iris Levasseur », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 18 avril 2020, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/180420/les-champs-de-bataille-diris-levasseur

Agrandissement : Illustration 15

« IRIS LEVASSEUR. CHORÉGRAPHIES » - Commissariat général : Anaïs Verdoux, chargée de muséographie, musées du Mans. Commissariat scientifique : Philippe Piguet, critique d’art et commissaire d’expositions. Jusqu'au 5 janvier 2025.

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Musée de Tessé

2, avenue de Paderbom

72 000 Le Mans

Agrandissement : Illustration 16