Agrandissement : Illustration 1

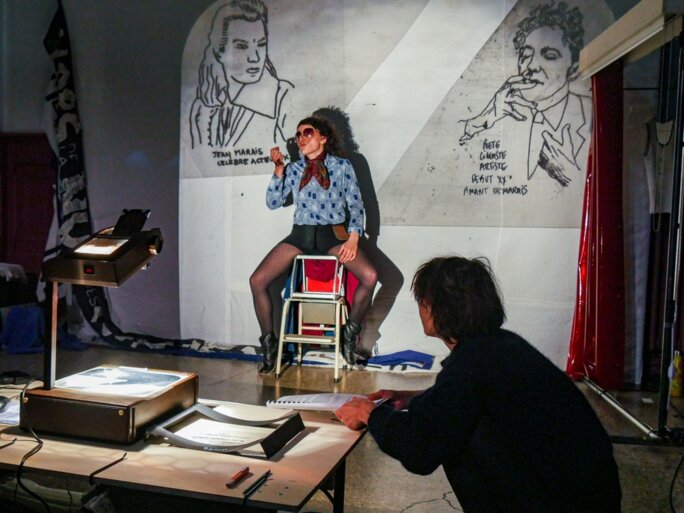

Sur la scène de la salle Christian-Bérard, écrin de quatre-vingt-dix places au dernier étage du Théâtre de l’Athénée Louis Jouvet, deux comédiennes du Collectif Marthe accueillent le public lors de son entrée en salle. L’une tiendra une régie à vue installée au bord du plateau, tandis que l’autre, aidée d’un portant et de quelques accessoires, interprètera certaines des personnes filmées par Carole Roussopoulos[1], féministe et réalisatrice franco-suisse, pionnière de la vidéo qui s’attachera toute sa vie à relayer la parole d’anonymes ayant fait l’histoire politique et sociale de son temps. À son arrivée à Paris, elle travaille pour le magazine Vogue qui, en la licenciant quelques années plus tard, ne sait pas – et elle non plus – à quel point il va changer sa vie. Nous sommes en 1970.

Sur les conseils de Jean Genet, elle s’achète avec ses indemnités de licenciement un Portapak, tout premier enregistreur vidéo portable pour grand public, lancé par Sony cinq ans plus tôt aux États-Unis[2]. « Avec ça vous n’aurez plus jamais besoin de patron ![3] » lui dit le célèbre écrivain. Décelant le potentiel radical de la caméra, elle va s’en servir comme un outil d’émancipation et n’aura de cesse que de donner la parole à ceux que l’on entend d’ordinaire pas, aux opprimés, aux exclus. « La vidéo portable permettait de donner la parole aux gens directement concernés, qui n’étaient donc pas obligés de passer à la moulinette des journalistes et des médias, et qui pouvaient faire leur propre information[4] » disait-elle. En même temps qu’elle réalise ses premiers films, elle commence à transmettre les techniques vidéos. C’est de cette façon qu’elle rencontre des militantes du Mouvement de libération des femmes (MLF) venues avec des bandes vidéo tournées d’une grève d’ouvrières à Troyes, bandes qu'elles vont monter ensemble. Carole Roussopoulos se rend régulièrement dans les villages, munie d’un moniteur télé sur lequel elle diffuse les films, les rendant accessibles au public rural. Elle nomme l’opération : « vidéo brouette ».

Agrandissement : Illustration 2

« Qui joue à jouer qu’elle joue quoi »

Pour l’occasion, le théâtre devient le lieu de la prise de parole directe, les comédiennes prenant à la lettre l’expression « vidéo d’intervention » pour laquelle Carole et son mari Paul Roussopoulos font figures de précurseurs avec la fondation de « Vidéo Out », premier collectif de vidéo militante. « L’intérêt de la vidéo c’est qu’elle se situait précisément entre le tract papier traditionnel et le média télé ». L’adresse au public est continue, qu’il s’agisse des comédiennes – Aurelia Lüscher et Marie-Ange Gagnaux en alternance avec Itto Mehdaoui, ces deux dernières étant les autrices de la pièce – ou des personnes qu’elles incarnent : Carole à la régie et les protagonistes des luttes qu’elle enregistre sur la pellicule. Ainsi le spectacle commence comme une conférence sur l’œuvre engagée de la vidéaste avant que le temps ne glisse lorsque la comédienne interviewe les personnes filmées par Carole Roussopoulos, se confondant un instant avec elle, vivante à nouveau à travers elle. Le public se retrouve alors projeter dans les mouvements et les luttes de l’époque. Comme toujours avec le Collectif Marthe, plusieurs temporalités se croisent. La mise en abime est permanente.

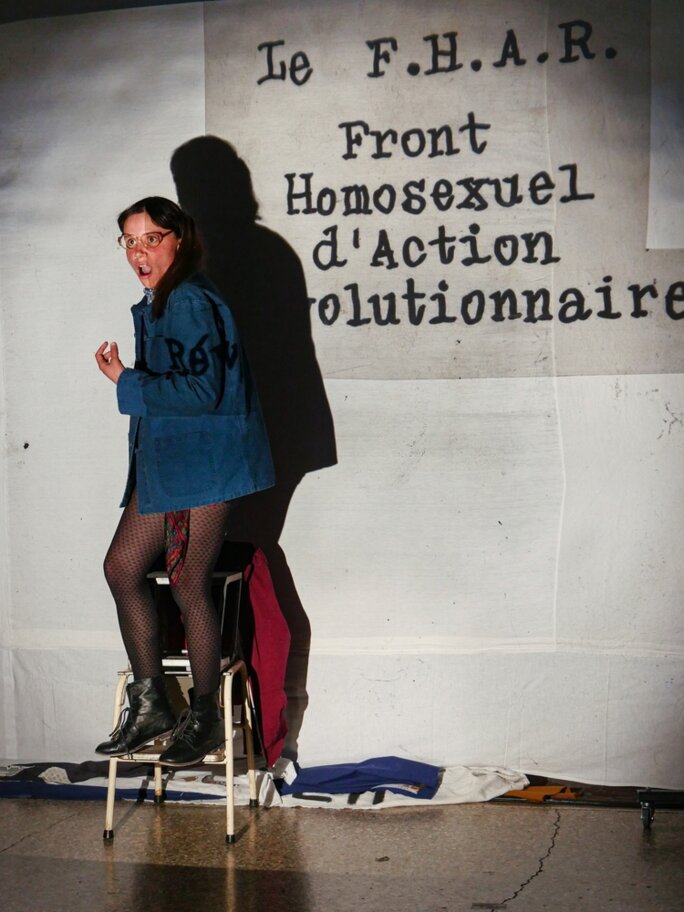

Le spectacle propose ainsi une traversée dans quelques-uns des cent-vingt films qu’elle a à son actif et dont les héros sont des femmes et des hommes « en construction, en rebond, qui ont compris ce qui leur était arrivé, et qui peuvent en parler », que la pièce fait revivre à travers l’une des comédiennes, dressant durant toute la représentation une véritable galerie de portraits. C’est Monique, ouvrière chez Lip à Besançon en 1973, que la grève, la solidarité des travailleurs, l’autonomie, a projetée dans un nouveau monde, bien meilleur. « On a une vie ! Une vie merveilleuse ! On sent qu’on fait quelque chose pour tous les travailleurs de France pis peut-être du monde ça va plus loin ! » affirme-t-elle de manière euphorique. C’est Pierrick qui à seulement quinze ans monte à Paris pour assister à l’assemblée générale du Front homosexuel d’action révolutionnaire (FHAR) et évoque les gazolines, femmes trans et hommes travestis, qui avaient les meilleurs slogans dans les manifs. C’est le rap rageur de Sophie qui annonce à sa mère qu’elle sera mécano. C’est Marie-Thérèse qui parle de son premier orgasme. C’est Jane Fonda qui raconte le miroir aux alouettes qu’est Hollywood.

Entre temps sont évoquées les Insoumuses, autre collectif féministe cofondée par Ioana Wieder, Nadja Ringart, Delphine Seyrig[5] et Carole Roussopoulos, qui réalise aussi des vidéos parmi lesquelles « Maso et miso vont en bateau » qui répond directement à la télévision en s’emparant de l’émission du 31 décembre animée par Bernard Pivot et dont le titre « Encore un jour ! Et l’année de la femme ! Ouf ! C’est fini ! » vient clôturer avec classe la fin de l’année internationale de la femme décrétée par l’Organisation des Nations Unies (ONU). Seule femme présente dans l’émission, Françoise Giroud, Secrétaire d’État à la condition féminine, ne dira rien alors que s’abat sur elle une pluie de « bons mots » misogynes des hommes présents. Les Insoumuses vont retourner l’émission en subvertissant la bande avec leur humour pour seule arme.

Agrandissement : Illustration 3

« Tu prends la balle et tu la passes »

Carole Roussopoulos n’aimait pas le terme de cinéaste qu’elle trouvait inapproprié, « pour se définir elle préférait la figure de la passeuse au volley-ball ». Elle croyait au collectif. « L’idée c’est d’être dans le collectif et de ne pas signer avec le nom du père[6] » confie Callisto Mc Nulty, sa petite fille. Clara Bonnet, Marie-Ange Gagnaux, Aurélia Lüscher et Itto Mehdaoui y croient-elles aussi lorsqu’elles fondent en 2018 le Collectif Marthe, né de « la volonté des comédiennes d’écrire leurs propres récits, leurs propres rôles, leurs propres règles du jeu ». Au sein de leur épique composée de fidèles partenaires de travail, voire des coéquipières comme Florence Verney, leur administratrice de production et de diffusion, elles participent aux diverses tâches, réalisent leurs costumes en collaboration avec Cécile Kretschmar qui pense toutes leurs silhouettes depuis plusieurs années, et leurs décors, imaginés ici avec leur régisseuse Clémentine Pradier, se mettent elles-mêmes en scène. C’est sans doute de cet esprit d’équipe que vient la belle vitalité qui émane du plateau. Après l’ambitieux « Tiens ta garde[7] » qui explorait une généalogie de l’autodéfense politique à partir de l’ouvrage d’Elsa Dorlin, le Collectif Marthe revient avec une forme plus modeste, proche du « monde renversé[8] », son premier spectacle qui déconstruisait la figure de la sorcière à partir de l’essai de Silvia Federici.

« Rembobiner » est conçu et pensé pour être diffusé partout, y compris et surtout dans des lieux qui ne sont pas dédiés au théâtre. En ce sens, la pièce reprend le concept de « vidéo brouette » de Carole Roussopoulos dans son acception « tout terrain ». Et si on leur dit que leurs spectacles vulgarisent, elles en sont fort aise : rendre accessible des thèses complexes en les envisageant du point de vue du sensible, en distillant une bonne dose d’humour semble le pari gagné du Collectif Marthe. Au fond, le portrait de Carole Roussopoulos se dessine aussi en creux ici, à travers l’incarnation des personnes qu’elle a choisi d’interviewer, de suivre. Ce que nous disent Monique, Marie-Thérèse, Pierrick, Jane, Sophie… raconte aussi la vidéaste. Elle démontre en tout cas que dans l’Histoire officielle, celle sous influence du patriarcat blanc, des femmes peuvent affirmer des idées au point de proposer des changements de société. « C’est un grand bonheur et une grande rigolade de se battre[9] » affirmait Carole Roussopoulos. Au fur et à mesure de ses spectacles, le Collectif Marthe n’en finit pas de renverser le monde.

Agrandissement : Illustration 4

[1] Née Carole de Kalbermatten à Lausanne en 1945, la jeune fille de bonne famille élevée à Sion, dans le très riche et très conservateur canton du Valais, quitte la Suisse pour Paris en 1967 à vingt-et-un ans. Elle rencontre Paul Roussopoulos, réfugié de la Grèce des colonels, physicien et peintre, qui devient son compagnon. Elle meurt d’un cancer en 2009 à l’âge de soixante-quatre ans.

[2] Le portapak est commercialisé en France en 1967. L’année suivante, Jean-Luc Godard, Alain Jacquier et Chris Marker, l’utilisent pour réaliser des tracs bruts qui sont diffusés sous la forme d’un magazine intitulé « Vidéo 5 » dans la librairie de François Maspero. Voir Yaël Mandelbaum, Julien Marrant, « Naissance et illustration des premiers groupes de Vidéo d’intervention », L’Atelier de création½14-15, France Culture, 13 février 2014, https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/l-atelier-de-la-creation-14-15/naissance-et-illustration-des-premiers-groupes-de-video-d-intervention-4772035Consulté le 12 octobre 2022.

[3] Sauf mention contraire, les citations sont extraites de la pièce « Rembobiner » du Collectif Marthe.

[4] Citation extraite de Fleckinger, Hélène. « Une révolution du regard. Entretien avec Carole Roussopoulos, réalisatrice féministe », Nouvelles Questions Féministes, vol. 28, no. 1, 2009, pp. 98-118, https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2009-1-page-98.htm Consulté le 12 octobre 2022.

[5] Guillaume Lasserre, « Caméra au poing. Delphine Seyrig et les Insoumuses », Un certain regard sur la culture, 29 juillet 2022, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/260722/camera-au-poing-delphine-seyrig-et-les-insoumuses

[6] Callisto Mc Nulty, « Delphine et Carole par Callisto. Entretien avec Callisto Mc Nulty », Cahiers du cinéma, n°780, octobre 2021.

[7] Guillaume Lasserre, « L’apprentissage de la violence », Un certain regard sur la culture, 24 janvier 2021, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/180121/lapprentissage-de-la-violence

[8] Guillaume Lasserre, « Et Marthe renversa le monde: les sorcières au Théâtre de la Cité internationale », Un certain regard sur la culture, 25 janvier 2018.

[9] Citation extraite de la page d’accueil de l’association Carole Roussopoulos, https://www.caroleroussopoulos.com Consulté le 13 octobre 2022.

REMBOBINER - Écriture et conception Marie-Ange Gagnaux, Itto Mehdaoui, Collectif Marthe. Avec Aurélia Lüscher, Marie-Ange Gagnaux en alternance avec Itto Mehdaoui. Mise en scène et dramaturgie Clara Bonnet Marie-Ange Gagnaux, Itto Mehdaouui • Regard extérieur Aurélia Lüscher • Régie générale et scénographie Clémentine Pradier • Création silhouettes et postiches Cécile Krestschmar • Création son Benjamin Furbacco • Production et diffusion Florence Verney. Production : Collectif Marthe Coproductions et accueils en résidence : Théâtre du Point du Jour - Lyon, MC2: Grenoble, Théâtre des 13 Vents - CDN de Montpellier, Scène Nationale 61 – Alençon, Théâtre des Îlets-CDN de Montluçon. Soutiens : DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Région Auvergne-Rhône-Alpes, Réseau Loire en scène Le collectif Marthe est lauréat 2017 du dispositif Cluster de Prémisses. Le spectacle inclut des extraits de textes et/ou sonores issus des films suivants : Paroles d’assistantes maternelles / Carole Roussopoulos, 1983 / Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Profession : agricultrice / Carole Roussopoulos, 1982 / Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Profession : conchylicultrice / Carole Roussopoulos, 1984 / Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Le F.H.A.R. (Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire) / Carole Roussopoulos – video out, 1971 / Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Y’a qu’à pas baiser / Carole Roussopoulos – video out, 1971 / Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Monique – LIP I / Carole Roussopoulo – video out, 1973 / Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, Sois belle et tais-toi ! / Delphine Seyrig, 1976 / Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Spectacle créé le 10 mai 2022 au Théâtre du Point du jour - Lyon, vu le 11 octobre 2022 à l'Athénée - Théâtre Louis Jouvet à Paris.

Du 5 au 19 octobre, l'Athénée Théâtre Louis Jouvet Paris,

Le 22 octobre, Théâtre des 13 vents Montpellier,

Du 6 au 10 novembre, Théâtre de La Croix-Rousse Lyon,

Du 14 au 19 novembre, MC2 Grenoble