Agrandissement : Illustration 1

Tursic & Mille combinent des images extraites de magazines, de films, et de la gigantesque base de données qu’est Internet, pour les repeindre sur des supports traditionnels comme la toile, le bois, le papier, en prenant soin d’abolir toute hiérarchie entre les genres. Ils explorent l’abstraction à travers l’accident, en agrandissant des taches de peinture ou à partir de leur palette recyclée, sans que l’on sache véritablement si l’on regarde une peinture ou une image de peinture. Au Frac Normandie Caen se déploie « The woods », exposition au titre évoquant à la fois les figures découpées dans le bois qui servent de supports aux peintures, et une forêt symbolique, paysage intime peuplé de nos propres représentions mentales. « Pour Tursic et Mille, faire est avant tout penser, définir la manière dont ils fabriquent et pensent en peinture[1] ».

Ida Tursic est née à Belgrade de parents bosniaques dans l'ex-Yougoslavie, Wilfried Mille est pas-de-calaisien. Tous deux voient le jour en 1974. Ils se rencontrent vingt ans plus tard à l’École supérieure nationale d’art de Dijon où ils suivent un même cours de dessin de nu. Leur intérêt commun pour l’histoire de la peinture et sa pratique à une époque où celle-ci n’intéresse plus grand monde va les réunir. Ils l’affirment : c’est par esprit de contradiction qu’ils décident d’en faire leur medium de prédilection, explorant les possibilités infinies d’une discipline qui a dominé la création artistique officielle en Occident depuis la Renaissance. « La peinture semblait être l’arme la plus puissante dont nous disposions »expliquent-ils lorsqu’on les interroge sur leur choix.

Agrandissement : Illustration 2

À rebours des jeunes artistes qui après avoir décroché leur diplôme deviennent très vite parisiens, Tursic & Mille restent à Dijon plusieurs années après avoir validé leur DNSEP[2]. En 2020, ils font le choix de Mazamet, dans le sud-ouest de la France, y installant leur atelier dans une ancienne usine dont les imposants volumes leur permettent de travailler sur des très grands formats et ainsi de pouvoir œuvrer simultanément sur une même pièce plus aisément, ou encore de tester de nouvelles installations. Depuis bientôt trente ans, leur travail plastique se conjugue à quatre mains. De cette complémentarité parfois contradictoire nait une œuvre foisonnante, nourrie de nombreuses influences, puisant autant dans la peinture classique que dans la culture populaire. Le duo superpose les styles en prenant soin de brouiller l’ordre établi précédemment par l’histoire officielle de l’art. Ils revisitent les genres conventionnels du portrait, du nu et du paysage pour mieux les renouveler. Jamais exécutées « sur le vif » puisqu’issues d’images préalablement existantes, leurs peintures façonnent un joyeux mélange des genres qui sonde l’ensemble de la culture visuelle contemporaine.

Agrandissement : Illustration 3

La peinture à l’ère des moteurs de recherche

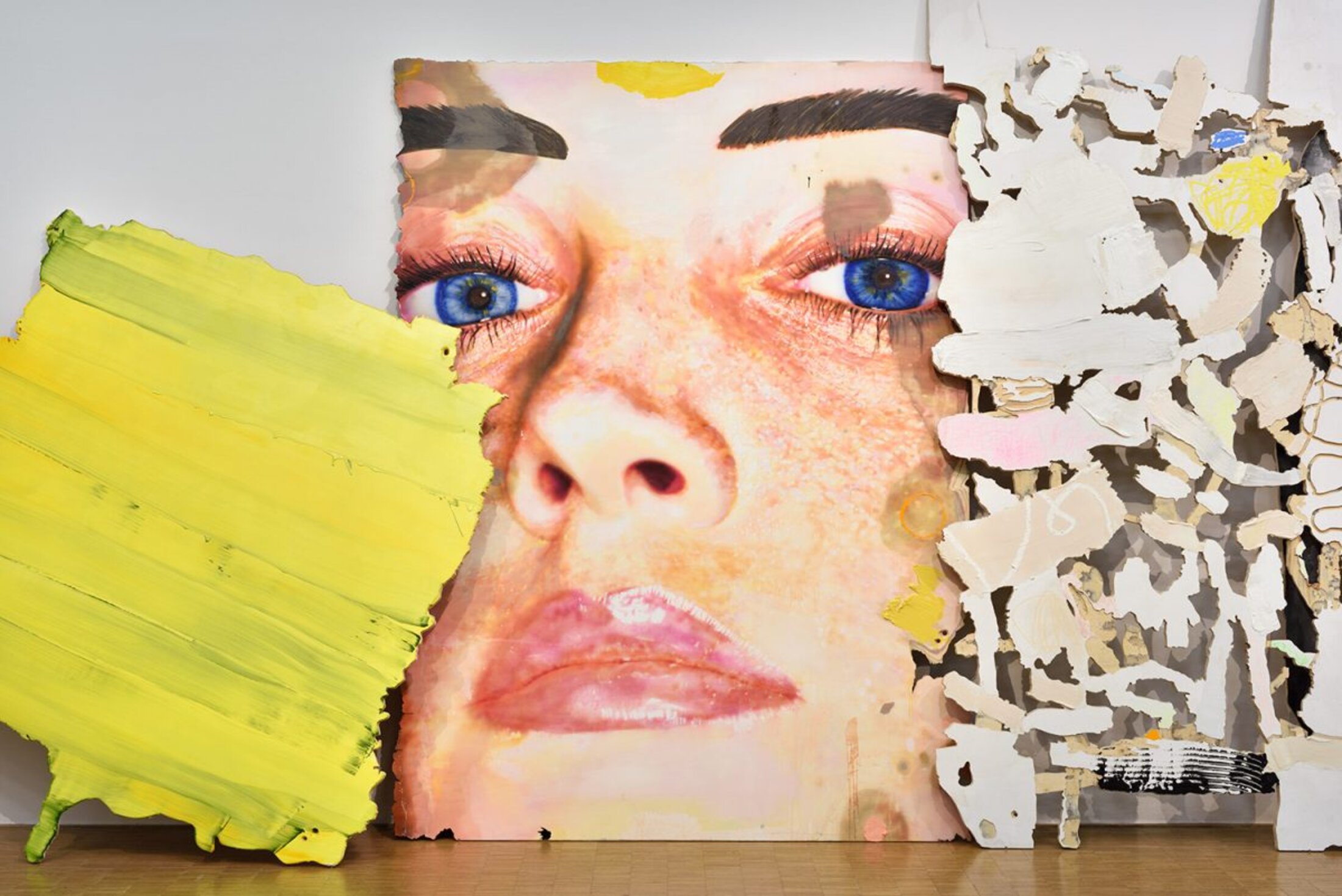

Dépourvues de cadre qu’elles ont troqué pour un socle, les découpes de bois de grande taille reprennent la forme du motif peint, occupant l’espace, l’habitant littéralement, pour se confronter directement aux visiteurs. Cette volonté de sortir de la contrainte du tableau traditionnel transforme le medium en une installation immersive, une forêt picturale dans laquelle le public circule, interagit, imagine. Toutes ces actions viennent matérialiser la peinture par sa mise en espace. Tursic & Mille nous rappellent prosaïquement qu’avant d’être cosa mentale, un tableau est un objet. Ce faisant, ils interrogent ce que peindre veut dire au XXIème siècle. C’est précisément ce qui est abordé dans « Huit ou neuf peintures pour réfléchir si l’on peut continuer ainsi »(2019-2023), ensemble pictural disposé le long d’un mur à la manière d’un « tapissage » policier – les artistes y voyant, en se jouant avec humour du sens des mots, une possible déformation professionnelle du commissaire d’exposition –, qui placerait le visiteur dans la position du témoin invité à identifier non pas une personne ici mais plus sûrement un sujet.

Agrandissement : Illustration 4

Que voit-on sur ce mur d’images ? Des tâches qui par définition sont informes, un visage en très gros plan, recentré de façon extrêmement serrée dans un carré, des motifs floraux, un cow-boy nu dont l’attribut est caché, ou pas, par deux images abstraites, le dévoilement étant à chaque fois laissé à l’appréciation du commissaire, une célèbre pin-up qui fait écho aux nus féminins dans l’histoire de l’art, des fesses, une fleur rouge à l’interminable tige, un chien, en l'occurrence un labrador noir, mais qui aurait tout aussi bien pu être un bichon blanc revêche[3]. Pour compliquer un peu plus la lecture de l’œuvre, certains panneaux en chevauchent légèrement d’autres. L’intitulé apparait lui aussi énigmatique. Il fait référence à un ensemble de tableaux exécutés par l’artiste allemand Martin Kippenberger (1953-1997) qui porte quasiment le même titre mais qui s’arrêtait à huit contre neuf chez Tursic & Mille, ce que l’on peut comprendre comme une réponse positive à la question éponyme Il faut continuer à peindre, à faire des tableaux. D’ailleurs, lors de sa première présentation au Centre Pompidou en 2019 à l’occasion de la nomination du duo au Prix Marcel Duchamp, le corpus n’en comptait que huit comme chez Kippenberger. Une peinture supplémentaire rajoutée pour l’exposition tient lieu d’évidence, vient affirmer de façon plus explicite encore la pérennité de la peinture à condition que celle-ci soit actualisée afin d’être en phase avec son temps.

Agrandissement : Illustration 5

Les panneaux de bois découpés et fixés au mur, intitulés « Pink », « Black », « Yellow » (2022), sont des mises en forme de quelque chose d’informe : des taches de peinture ou plus exactement de vrais déchets de peinture appliqués sur des feuilles de papier ou de carton que Tursic & Mille utilisent soit comme palettes, soit pour essuyer leurs pinceaux. Ces images abstraites, produites originellement par accident, sont des images-restes qui n’étaient pas destinées à devenir œuvres.

Silhouettes réalisées en bois coupé brûlé tenues verticalement par des cales, les « Black flowers » (2019-2020) confortent l’idée de forêt que porte le titre de l’exposition. Elles atteignent la taille démesurée des arbres ayant servi à leur fabrication, jouant sur la dimension intrusive et immersive de peintures devenues sculptures. L’illusion d’ombres, non pas portées mais plutôt « relevées » ici, est due à leur platitude et leur pigmentation noire, celle du support qui a brûlé, en référence à une technique picturale très ancienne. Certaines peintures pariétales préhistoriques ont en effet été exécutées à l’aide de pigments de poudre de bois brûlé. La mention du feu peut évoquer l’actualité dramatique des méga-incendies liés au réchauffement climatique qui ont ravagé l’été dernier en France une partie du plus grand massif forestier d’Europe que sont les Landes, frappant de manière extrêmement meurtrière l’archipel américain d’Hawaii le mois dernier, ou détruisant actuellement les forêts canadiennes, rappelant un peu plus l’urgence absolu que nous refusons de voir. La taille anormalement élevée des fleurs suggère malgré tout la luxuriance d’une nature qui ne serait plus domestiquée par les humains, renvoyant le concept des mauvaises herbes à une légende urbaine – ce qui ouvrirait sans nul doute des futurs possibles pour les générations suivantes dont nous ne cessons d’hypothéquer les vies. Tursic & Mille rejoignent de manière inattendue la lutte pour la libération des rudérales qu’a porté toute sa vie l’artiste autrichien Lois Weinberger[4] (1947-2020).

Agrandissement : Illustration 6

La trahison de la mémoire

Dans la salle suivante, un ensemble de cinq peintures indépendantes compose un polyptique, chacune encadrant la suivante, servant de limite les unes aux autres. Au centre se trouve un nuancier de couleurs, à moins il ne s’agisse d’une palette organisée comme une sorte de table des éléments. Le nuancier des couleurs est la base de la peinture. Il en est le principe ce qui explique la place centrale qu’il occupe dans le polyptique. Les représentations du feu et de l’air, éléments plus anciens, sont placées aux extrémités gauche et droite. Le cadre n’est pas ici une simple baguette en bois. Tursic & Mille reprennent à leur compte la notion d’illimité, considérée comme le principe donnant vie à toute chose dans l’Antiquité grecque, à travers l’arbitraire des formes sophistiquée des cadres.

Agrandissement : Illustration 7

Reprenant le motif d’un tableau de Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), « Le souvenir (d’après Jean-Baptiste Greuze) » (2023), gomme les détails du fond et remplace le petit chien de la jeune fille par un renard. Une mise à jour, en quelque sorte, dans laquelle le personnage féminin devient une « Foxy Lady », le sujet se faisant de plus en plus explicite. Le développement toujours plus grand de l’iconographie a modifié notre rapport aux peintures anciennes qui s’inscrit désormais dans notre environnement visuel.

Agrandissement : Illustration 8

Comme les bouquets de fleurs, les coins de table, la vaisselle, les draperies, ou encore les façades d’immeubles peints par Cristof Yvoré[5] (1967-2013), soit autant de clichés picturaux par excellence, l’œuvre de Tursic & Mille questionne la contemporanéité de la peinture. Le duo aime à intégrer des éléments parasites et perturbateurs, créant ainsi des situations incongrues, burlesques, à la fois familières et étranges, renforcées par la coexistence de différents styles de peinture ainsi que les décalages issus de l’association de l’imagerie populaire et des figures de l’histoire de l’art. Les deux artistes disposent d’une banque de près de soixante-mille d’images dans laquelle ils vont puiser leurs hybridations. L’exposition « The woods » répond également à la structure du bâtiment normand, à sa charpente et à ses poutres en bois apparentes. En combinant le bois, premier support pictural avant que ne se généralise la toile, et la peinture à l’huile, les œuvres de Tursic & Mille s’inscrivent dans une histoire de l’art classique qu’ils subvertissent en détournant des motifs usuels comme les fleurs, mais aussi en en introduisant d’autres, anachroniques. « Un artiste qui s’oppose à lui-même garde les meilleures chances de parvenir à un résultat[6] » disait Martin Kippenberger. De la complémentarité et de la différence, les deux artistes n’en manquent pas. Gageons qu’avec leurs quatre mains, ils continueront d’explorer à leur manière, à la fois cocasse et résolument contemporaine, un medium qui, chaque fois éculé, renait toujours de ses cendres.

Agrandissement : Illustration 9

[1] Andrea Viliani, texte accompagnant l’exposition Bianco Bichon, Nero Madonna e altre distruzioni liriche, Fondation d’entreprise Pernot-Ricard, du 23 mai au 1er juillet 2017.

[2] Diplôme national supérieur d’expression plastique, correspondant à un BAC + 5.

[3] Le fameux bichon blanc à l’attitude grincheuse, qui fait désormais partie des collections du Centre Pompidou, fut la première découpe sur bois réalisée par les artistes qui aiment à peindre les chiens, devenus au fur et à mesure les gardiens de leurs expositions. Ils sont pour eux les marqueurs d’une société dans laquelle l’animal domestique occupe une place centrale. Bien que sa fonction évolue dans l’histoire de l’art au gré de sa place dans l’imaginaire collectif, la présence du canidé est attestée à toutes les époques. Symbole de fidélité et de courage, il apparait souvent au premier plan des scènes de genre ou des portraits. Tursic & Mille les qualifient de passeurs d’émotions.

[4] Guillaume Lasserre, « Lois Weinberger. La société des plantes », Un certain regard sur la culture/ Le Club de Mediapart, 18 juin 2018, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/070618/lois-weinberger-la-societe-des-plantes

[5] Guillaume Lasserre, « Cristof Yvoré. Ce que peindre veut dire », Un certain regard sur la culture/ le Club de Mediapart, 26 septembre 2019, https://blogs.mediapart.fr/guillaume-lasserre/blog/080919/cristof-yvore-ce-que-peindre-veut-dire

[6] Martin Kippenberger, Kippenberger sans peine, musée d’art moderne et contemporain (Mamco), Genève, 1997.

Agrandissement : Illustration 10

« TURSIC & MILLE. THE WOODS » - Exposition monographique. Ida Tursic & Wilfried Mille sont représentés par les galeries Max Hetzler Berlin | Paris | Londres, Almine Rech Paris - Brussels - London - New York - Shanghai, Alfonso Artiaco Naples et Pietro Spartà Chagny.

Jusqu'au 17 septembre 2023.

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Frac Normandie

7 bis, rue Neuve-Bourg-l'Abbé

14 000 Caen