N.B. Sauf précision explicite, les chiffres indiqués sont ceux du recensement INSEE de 2019. Exception notable : les chiffres de population de la partie II proviennent tous du recensement de 2020.

Principal document de planification territoriale, le nouveau Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) – arrêté par le Conseil régional en juillet 2023 et soumis à enquête publique du 1er février au 16 mars 2024 - fixe les orientations en matière d’aménagement et d’urbanisme du territoire régional à horizon 2040. Il lui a été adjoint le suffixe « E » comme « Environnemental » qui prétend instituer pour la première fois l’environnement comme « un pilier fondamental du développement francilien ».

Pourtant, nous cherchons vainement la déclinaison du caractère « fondamental » d'un tel « pilier » dans le nouveau projet de schéma d’urbanisme. Certes, le constat d’une accélération du dérèglement climatique a nécessité la révision du SDRIF, mais il ne faudrait pas qu’il se cantonne à un retoilettage cosmétique de l’existant, dans la continuité de la politique d’Aménagement du Territoire précédente, mais qu’il se positionne plutôt comme porteur d’une réelle « BIFURCATION » au service d’une politique de « Ménagement de Territoire ».

Or la nouvelle version du SDRIF telle qu’elle nous est proposée est loin de nous satisfaire. Elle promeut une double exception de l’Ile-de-France. La première est de se plier à la loi du Grand Paris de 2010, alors qu'elle se trouve ringardisée de fait par l'urgence climatique (« Paris-Ville-monde », croissance démographique, construction de 70 000 logements par an et de 200 km de métro du Grand Paris Express). Autre exception envisagée : s'abstraire de l’objectif du "Zéro Artificialisation Nette" (ZAN) à atteindre en 2050 (prescrit dans la loi Climat et Résilience), qui fixe un objectif de -50% à mi-parcours en 2031 dans toutes les régions, sauf l'Ile-de-France. Le Conseil régional entend en effet de réduire le taux à -20%, au motif de "coups partis incompressibles". Autant de choix qui apparaissent aujourd'hui irresponsables au regard du défi climatique, nullement remis en cause dans la nouvelle mouture du SDRIF, mais plutôt retoiletté par des "mesurettes". Le calendrier du schéma va jusqu’en 2040, sans aucune réflexion sur la nécessité de revoir substantiellement les objectifs et sur la trajectoire nécessaire pour y parvenir.

I. L'INACCESSIBLE POLYCENTRISME DE L'ILE-DE-FRANCE

Une fois de plus, l'objectif de « Polycentrisme » est affirmé dans un document du SDRIF, comme remède miracle pour « résorber le déséquilibre Emploi / Logements ». La précédente version de 2013 brandissait aussi cet argument, bien en vain : j’ai démontré dans un autre article de ce blog [1] que nous avions battu tous les records de concentration d’emplois entre 2013 et 2019. On voit bien que la politique d’aménagement régional mise en œuvre, consistant à doubler l’offre de transport avec 200 km de grands axes de transit du Grand Paris Express, donc l'objectif affiché est d'accentuer encore l’hyper-concentration des emplois, n’a aucune chance d’améliorer la vie quotidienne des populations franciliennes. C’est un impensé politique de croire qu’en faisant tomber une « OFFRE descendante » de transport lourd uniforme sur tous les territoires, sans aucune expression « ascendante » des DEMANDES locales à chaque fois spécifiques, on pourrait « résorber le déséquilibre territorial ». Les habitants des banlieues aspirent à des emplois localisés dans leur bassin de vie, avec des transports de DESSERTE locale. Si sur le territoire du Grand Roissy, il y avait 31% d’emplois de proximité sur place comme à Versailles, au lieu des 19% existants, on comptabiliserait 106 000 emplois supplémentaires, permettant d’économiser 3,5 milliards de la ligne 17 Nord, près de 200 millions les 3 BHNS Est-Ouest du Pays de France et la chimérique ligne 19 Défense/Argenteuil/Gonesse/Roissy, qui ne correspond à aucun besoin. Les transports lourds qui relient des grands pôles métropolitains entre eux répondent à 3% de la demande, ils ne réparent nullement la fracture Emploi/ Logements, bien au contraire ils permettent la poursuite de son aggravation.

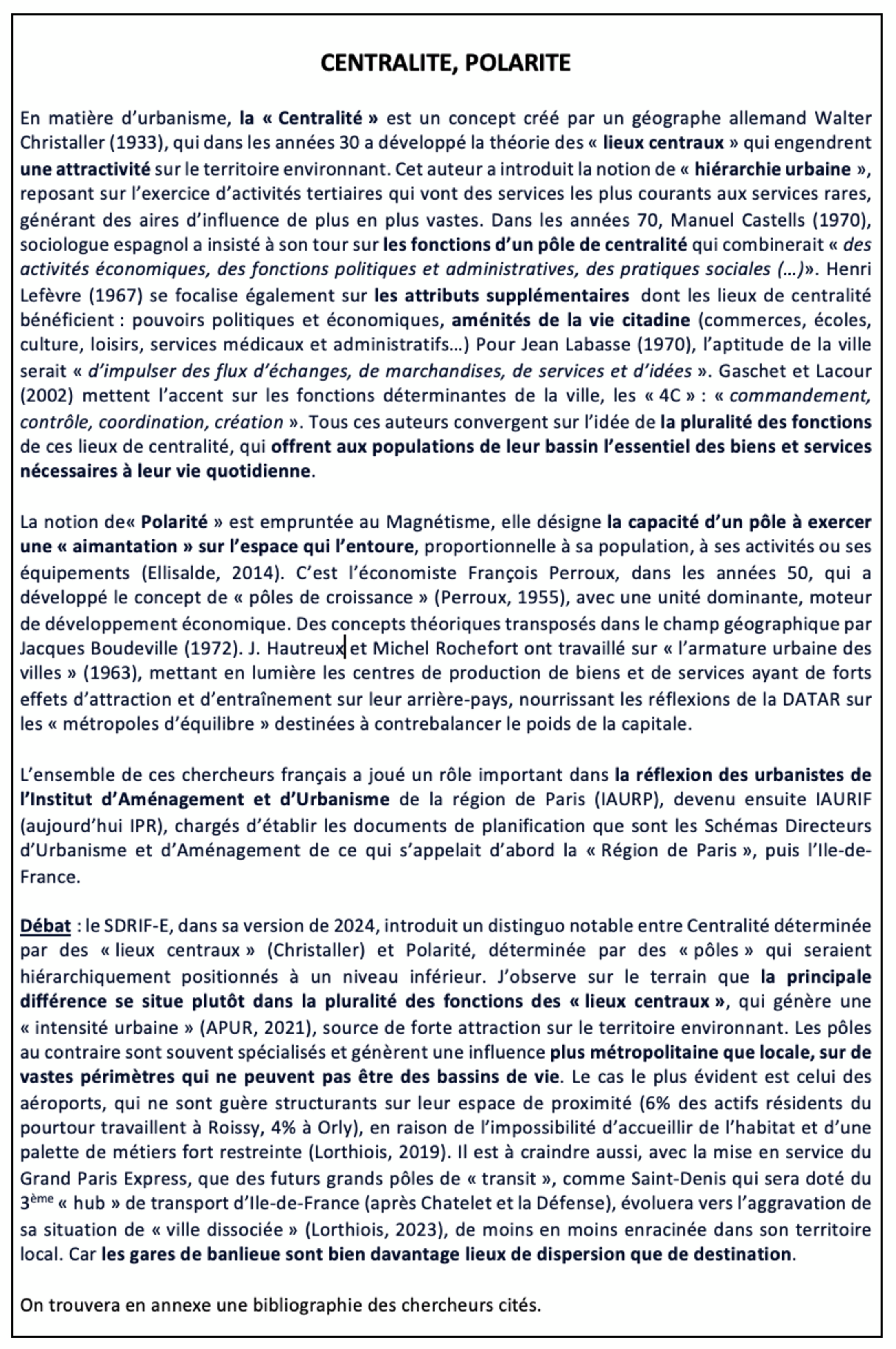

Car quelle est la situation actuelle en termes d’Équilibre Emploi/Logements ? La polarisation considérable sur ce qu’on appelle « l’hypercentre » est bien visible sur la carte de la figure 2 (déjà publiée dans de précédents articles), qui montre qu'en 2013, ce sont seulement 19 communes - sur 1268 que compte la région - qui monopolisent 50% de l’emploi francilien. Et cette concentration a empiré depuis ; elle n’est pas niée dans le nouveau schéma du SDRIF-E. Alors que d’habitude on s’extasie sur « La Défense, premier quartier d’affaires européen » en occultant le poids de Paris intra muros, il est reconnu cette fois que le « Quartier Central des Affaires » (QCA) parisien qui cumule 660 000 emplois en 2019 (soit 3 fois La Défense - 200 000 salariés - et près du double de « La Défense élargie », 350 000 postes) est « le plus grand pôle d’affaires d’Europe, avec un parc de 7 millions de m2 de bureaux »[2].

Et le projet de SDRIF de renchérir : « l’Emploi dans les fonctions tertiaires se concentre dans l’hypercentre. Le nombre d’emplois par actif résident est inférieur à la moyenne régionale dans tous les départements, sauf Paris et les Hauts-de-Seine. » Citant les piteux records de 0,66 emploi pour un actif en Seine-et-Marne et de 0,69 dans le Val d’Oise. Et le rapport de poursuivre : « Face à ce constat, le SDRIF-E porte l’objectif de renforcer le polycentrisme pour mieux répartir l’Emploi sur le territoire francilien et rééquilibrer sa répartition avec des logements ». Un constat qui a déjà été fait dans le SDRIF de 2013 : comment croire qu’en modifiant à la marge la politique précédente, on pourrait inverser la tendance ?

I.1. Définitions

Le terme de « polycentrisme » combine les notions de Pluralité (poly = plusieurs) et de Centralité. La « centralité » est une notion complexe, utilisée par de nombreux auteurs qui n’en fournissent pas forcément une définition claire et sont en désaccord entre eux. La « polarité » serait un concept plus consensuel. Pour plus de détails sur ces notions, se reporter à l’encadré (figure 1).

Agrandissement : Illustration 1

De mes différentes lectures et de la synthèse effectuée par Nicolas Lebrun [3], je retiens que la centralité est une fonction, assurée par des « lieux d’intensité urbaine » (APUR, 2021), disposant d’une densité et d’une diversité de fonctions : activités économiques, politiques et administratives, pratiques sociales, fonction de commandement et de coordination, aménités de la vie citadine (commerces, écoles, culture, loisirs, services médicaux et administratifs), etc.

La « polarité » est une fonction assurée par des « pôles » moteurs, qui exercent un effet d’entraînement sur leur environnement immédiat. J’ai défini en 1996 dans un livre [4] le mot « pôle » dans un contexte d’aménagement du territoire : « une concentration qui, en raison de son attraction, génère une zone d’influence sur le territoire qui l’entoure ».

J'observe que le point commun entre centralité et polarité, c’est l’attractivité que cette concentration génère. Mais la centralité repose sur une pluralité de fonctions, exerçant une forte attraction à caractère généraliste, qu’on peut qualifier d’ « urbaine ». Au contraire, la polarité est le plus souvent spécialisée, déterminant une attraction variable, dépendant de la nature du pôle : une concentration de population détermine un pôle d’habitat ; une concentration d’emplois un pôle d’emploi ; une concentration d’activités commerciales un pôle commercial, etc.

Logiquement, dans le projet de SDRIF-E, les centralités sont considérées comme « structurantes », parce qu’elles sont assurées par des lieux centraux importants, peu nombreux (27), choisis visiblement en raison de leur accessibilité et qui génèrent une forte attractivité. Mais cette dernière ne s'exerce pas forcément sur leur espace environnant, dans ce cas, leur rôle structurant apparaît fortement contestable. Par ailleurs, le SDRIF attribue aux pôles de centralité la première place dans la hiérarchie urbaine, devant les « polarités » en plus grand nombre (plus d’une centaine), positionnées à un niveau inférieur. L'identification de deux seuls niveaux apparaît extrêmement simplificatrice ; il n'y a aucune hiérarchie entre les pôles de centralité, mais Paris ne peut pas être mis sur le même plan que Coulommiers (15 000 habitants).

Dans un glossaire établi pour des professeurs de géographie [5], il est proposé cette définition du polycentrisme « une forme d'organisation du territoire qui repose sur une pluralité de pôles ». Je suis en désaccord avec l’utilisation du terme « centralité », pour qualifier certaines concentrations d’activités comme les aéroports (Roissy, Orly) qui sont interdits à l’habitat : à mon avis ils ne peuvent pas détenir le rôle de « centres » assurant la multiplicité des fonctions décrite plus haut. C’est pourquoi je propose : « le polycentrisme est une forme d'organisation du territoire qui repose sur une pluralité de centres ».

Mais peut-on parler de polycentrisme en Ile-de-France, avec une « Métropole du Grand Paris » (MGP), souvent qualifiée de « mégalopole », accaparant l’essentiel de l’attractivité de l’espace géographique régional, réduisant le rôle de bon nombre de territoires locaux, à celui "d'espace servant" ?

I.2. Une conception du polycentrisme plus Arlésienne que Francilienne

Dans le nouveau Schéma Directeur de la Région Ile-de-France, intitulé désormais « SDRIF-E »[6] qui devrait couvrir la période 2024-2040 - actuellement dans sa phase de finalisation – il est proclamé sur le papier l’importance du polycentrisme. Nous lisons sur le site du Conseil Régional la déclinaison d’un tel objectif : « pour chaque Francilien, la possibilité de se loger, de travailler, de se cultiver, d’éduquer ses enfants, de se divertir, de s’aérer, de se promener et de trouver l’ensemble des biens et services dont il a besoin sur son lieu de vie ». Louable intention, mais faute de mesures prescriptives qui obligeraient à sa mise en œuvre, une telle affirmation relève du discours incantatoire : telle l’Arlésienne de Georges Bizet [7] - qu’on attend toujours et qui ne vient jamais – l’objectif de polycentrisme est reconduit de schéma en schéma, sans la moindre avancée concrète, dans un renforcement exacerbé de monocentrisme. Constatons qu’il s’agit à nouveau en 2024 d’un vœu pieux qui n’a pas davantage de chance d’être suivi d’effet que dans les versions précédentes, puisque la concentration économique, sociale et politique n’a jamais été aussi forte au sein de ce qu’on appelle « l’hypercentre » de l’agglomération, bien illustrée par la figure 2.

Agrandissement : Illustration 2

Il s’agit d’une carte que j’ai déjà publiée dans d’autres articles, montrant l’extraordinaire concentration économique de l’agglomération parisienne. On observe en effet sur celle-ci, au sein d’un vaste océan gris couvrant la quasi-totalité des 1268 communes d’Ile-de-France, en rouge un îlot central et quelques pôles isolés, soit un ensemble restreint de 19 communes (1,47% du total) qui cumule 50% des emplois régionaux. Cette carte a été établie en 2013, à la date de ratification du SDRIF actuellement en vigueur. Et au cours de la période 2013-2019, j'ai calculé que la situation s’était encore aggravée, avec 69% des emplois supplémentaires, accaparés à nouveau par ces 19 communes. Constatons l’inertie de la situation : cette considérable concentration économique qui ne cesse de s’accroître, interroge sur les chances de réussite d’un réel polycentrisme en Ile-de-France. A l’échelle nationale, avec 18 % de la population française sur 2% du territoire, mais aussi 31 % des richesses et 40% de la recherche (INSEE, 2020) [8] - même si nous ne sommes plus au temps de « Paris et le désert français » de Jean-François Gravier [9] - il n’en reste pas moins que la concentration démographique, économique, en équipements et en matière grise de la région capitale est considérable. Et ce caractère macrocéphale se double en interne d’inégalités territoriales grandissantes, comme en témoigne par exemple l’écart de revenu médian [10] observé en 2020 entre Paris 8ème (42 680 € /an) et Grigny dans l’Essonne (14 570 €).

I.3. Les Villes nouvelles, expérimentation inachevée de polycentrisme

Un tournant radical avait été pris en 1965, lors de l’établissement du Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme de la Région de Paris (SDAU RP) sous la houlette de Paul Delouvrier, avec la mise en place des Villes Nouvelles. S’inspirant du modèle de l’agglomération londonienne, il s’agissait de créer des pôles urbains pouvant occuper un échelon intermédiaire de second rang (fixé au départ à 300 000 habitants, puis réduit à 200 000 [11]) entre Paris et les plus grosses villes de banlieue qui ne dépassaient alors guère 100 000 habitants. Ce qui permettait de diviser par 3 l’écart de population entre la capitale et les communes suivantes. Ces nouveaux pôles urbains devaient être situés en dehors de la zone agglomérée, suffisamment éloignés de la capitale [12] pour accéder à une relative autonomie. Il s’agissait de relever le défi de « créer, dans une des très grandes régions urbaines parmi les plus monocentriques du monde, de vrais centres secondaires susceptibles de contrebalancer le poids tyrannique du centre principal. »[13] Précisons aussi qu’ont été créés - entre l’hypercentre et les Villes nouvelles - des sites intermédiaires en petite couronne : les « pôles restructurateurs de banlieue » comme Créteil ou Bobigny.

Le challenge des Villes nouvelles était d’importance, aussi les moyens mis en œuvre par l’État ont-ils été considérables (financiers, juridiques, administratifs…) Dans chacun des sites retenus, souvent dans un climat d’hostilité des élus en place, la gouvernance était assurée par un Établissement Public d’Aménagement (EPA) d’État, chargé de son urbanisation, dans une veille attentive à préserver l’équilibre de ses fonctions, notamment avec un taux Actifs/Emplois de 1 : chaque fois qu’un travailleur nouveau s’installait dans l’agglomération de Cergy-Pontoise ou d’Évry, un nouvel emploi devait y être implanté. Et si l’équilibre menaçait de ne pas être atteint, l’EPA ralentissait la construction de logements. Dès le départ, ces villes ont offert un large éventail de fonctions, aux antipodes de la politique des grands ensembles, comme en témoigne Gérard Caudron, maire de Villeneuve d’Asq : « L’idée était de conjuguer les espaces publics, des espaces verts et de “respiration”, des liaisons de déplacement et de transports publics ; des équipements publics scolaires et sportifs, des logements avec un fort pourcentage de logements aidés… »[14] Dès l’arrivée des premiers habitants en 1973, Bernard Hirsch, directeur de l’EPA de Cergy-Pontoise, se vantait d’avoir « fait circuler le premier jour un bus pratiquement vide dans le quartier de la Préfecture, de 8 h du matin à 8 h du soir ».

Malheureusement, lorsque la gouvernance des Villes nouvelles est passée de l’État aux collectivités territoriales dans les années 2000, cet équilibre des fonctions n’a plus été préservé. Sous la pression de la demande, les constructions de logements se sont poursuivies, malgré le ralentissement des implantations d’activités. Le cordon ombilical des RER a fourni une solution de rechange à court terme : une offre de transport lourd avec la capitale et ses adjacences (notamment le pôle Défense), accélérant ainsi la dépendance des agglomérations nouvelles et simultanément la hausse des besoins de déplacements. Aujourd’hui, Cergy-Pontoise ne mérite plus son titre de « Ville nouvelle la plus réussie en matière d’emplois », son taux d’emploi global s’est réduit à 0,88, réparti entre Cergy - commune principale - avec un taux de 1, qui ne lui permet pas de compenser la pénurie constatée dans d’autres localités de l’agglomération (Menucourt, 0,27 ; Vauréal, 0,24).

I.4. Des intercommunalités gigantesques, éloignées des citoyens

A l’échelle de la région, la constitution des intercommunalités s’est révélée peu structurante, en raison de l’atonie des solidarités intercommunales. Les premières mises en place ont été très lentes, en dehors de quelques exceptions liées à la forte identité politique locale de communes communistes (expérience pionnière d’une Charte intercommunale couvrant les 4 villes du « bassin » d’Argenteuil [15], servant ensuite de modèle à la constitution du pôle de la plaine St Denis - comprenant aussi Aubervilliers et Saint-Ouen -, puis à la création de « Plaine commune »). Malheureusement, l’intercommunalité d’Argenteuil s’est effondrée avec le passage à droite en 1989 des communes des Yvelines : Houilles et Sartrouville. En 2014, c’est au tour d’Argenteuil de changer de couleur et de politique : le nouveau maire (LR) de la 4ème ville d’IDF (112 000 habitants) obtient son rattachement à la Métropole du Grand Paris et au bassin géré par la ville de Gennevilliers (50 000 hab.), abandonnant dans le Val d’Oise sa ville-sœur (Bezons, 32 000) et les localités de son arrière-pays. Ce changement institutionnel n’a pas pour autant affecté le fonctionnement du « territoire vécu » d’Argenteuil qui comme tous les autres a continué à fonctionner de façon informelle (voir encadré ci-dessous figure 3), s'organisant en relation avec les pratiques quotidiennes de la population résidente. Un bassin qui se compose d’une dizaine de communes (400 000 hab., pôle compris) et se conserve dans la durée, quels que soient les périmètres administratifs et la versatilité des alliances entre élus.

Agrandissement : Illustration 3

En 2008, moins de la moitié de la population d’IDF était organisée en intercommunalités. Un article des Échos listait les causes d’une telle désaffection en petite couronne [16] : statut particulier de Paris, polarités « pas évidentes » en zone dense, syndicats assurant des fonctions transversales tels que le STIF pour les transports et le SIAAP pour l’assainissement, rivalités politiques, refus des villes de jouer le jeu de la solidarité… Les communes avaient eu tendance à établir des petits regroupements frileux, voire défensifs par accointances politiques (Val de Seine-92 : Boulogne et Sèvres ; Val de Viosne-95, huit communes totalisant 2800 âmes en 1999 ; Roissy-Porte de France-95 : soit au départ, en 1994, un ensemble de 7 petites - voire très petites – communes rurales, afin de ne pas trop partager les retombées financières de l’aéroport). Résultat : ce sont les préfets de département assistés de la Commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) qui ont eu la tâche délicate d’assurer l’achèvement de la couverture de l’espace francilien, progressivement rendue obligatoire par les lois d’aménagement du territoire (voir inventaire en annexe) [17]. Par commodité, les préfectures ont effectué l’essentiel des découpages administratifs par regroupements successifs (à mesure de la hausse du seuil démographique minimum) et ont effectué la répartition par « paquets de population » à peu près égaux numériquement, ce qui est la négation même des pratiques de vie quotidienne des habitants au sein de « territoires vécus » forcément extrêmement divers.

En ce qui concerne la Métropole du Grand Paris (MGP) on se reportera à mon analyse critique du découpage en 12 Territoires [18], dont certains aux dimensions XXL font contraste avec d’autres moins dotés. Cette structuration purement institutionnelle a aggravé toutes les inégalités en proche couronne. Les communes riches se sont regroupées, comme en témoigne Issy-les-Moulineaux qui a abandonné son bassin de main-d’œuvre à l’Est (correspondant au périmètre de Vallée Sud-Grand Paris) pour s’associer avec Boulogne-sur-Seine dans Grand Paris Seine-Ouest (GPSO), ce qui déséquilibre fortement les deux intercommunalités. Même situation en banlieue périphérique : on se reportera à titre d’exemple à l’historique de la constitution de l’instance dite du « Grand Roissy » [19], classée par la région comme « bassin de vie » francilien et qui est en réalité un territoire fantôme de 711 000 habitants sur 3 départements regroupant – dans l’espoir de partager les retombées fiscales de l’aéroport - des communes très dotées et d’autres très pauvres (Roissy, taux d’emploi de 41, soit 108 fois plus d’emplois par habitant que Sevran, 0,38) formant un périmètre statistique, sans aucune communauté réelle (les élus ne se sont jamais réunis depuis sa création en 2016).

I.5. La centralité, important critère censé justifier les gares du Grand Paris Express

Par ailleurs, la question des « centralités » a été longuement abordée dans les études préalables du réseau du Grand Paris Express (GPE), effectuées par l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR). Dans des fascicules intitulés « Observatoire des quartiers de gare » [20] et dédiés à chacune des lignes, la centralité fait partie des 6 critères justifiant une gare du nouveau métro. Aux abords des futures stations, il est mis en évidence « des pôles de densités élevés de population et d’emplois sur lesquels sont venus se greffer des axes commerçants, ainsi que des grands équipements universitaires, hospitaliers, sportifs et culturels dont le rayonnement est métropolitain. » Ainsi, la mise en service du réseau GPE « devrait accompagner le mouvement polycentrique amorcé de la métropole ». Exemple phare : le quartier Saint-Denis Pleyel, « point de convergence des lignes 14, 15, 16 et 17 du futur métro (…) deviendra un pôle majeur de centralité à l’échelle de la métropole ». Enthousiasme qu’il convient de tempérer, car la pléthore d’offres de transport favorise aussi la dissociation Emploi /main-d’œuvre du territoire. Voir mon article sur « Saint-Denis ville dissociée », avec un record départemental de 22% de taux de chômage [21]. Cas inverse, mais posant également problème : les quartiers de gares du Triangle de Gonesse (interdit à l'habitat) et du Mesnil-Amelot (village de 1080 habitants) qui devraient être desservis par la ligne 17 nord sont identifiés comme « présentant une absence totale de centralité ». Ceci en raison de l'indigence des populations riveraines, mais évacuant par voie de conséquence la question de la rentabilité future d’un tel équipement.

En synthèse de cette partie A, le SDRIF-E - dans la phase de l’enquête publique jusqu'au 16 mars - aurait pu être l’occasion de repenser les solidarités intercommunales autour de « territoires vécus » par les populations à l’aune de leurs pratiques de vie quotidienne, correspondant à des bassins de proximité générés par des pôles urbains multifonctionnels. Une démarche à l’opposé de l’identification des territoires gigantesques déconnectés des réalités locales, proposés dans le projet de SDRIF-E et intitulés abusivement « bassins de vie » (Voir définitions dans l’encadré figure 4)

Agrandissement : Illustration 4

La région Ile-de-France a introduit sa propre définition du bassin de vie dans son projet de Schéma d’Aménagement (page 247) : "Au sens du SDRIF-E, les bassins de vie constituent des espaces cohérents qui doivent permettre aux Franciliens d'accéder aisément à l'emploi, à une offre complète d'équipements, de commerces et de services, et à des espaces de nature. Les bassins de vie sont structurés par des polarités urbaines."

Nous verrons plus loin que cette définition du "bassin de vie" est fort ambitieuse. Je ne vois guère que certains arrondissements de Paris, quelques communes contigües (sur la carte des « bassins de vie », figure 3, positionnées dans le cercle central en gris), certaines anciennes villes nouvelles ou encore quelques rares pôles urbains en zone rurale qui soient en capacité de fournir une palette aussi développée ("offre complète") de fonctions urbaines.

II. A LA RECHERCHE DES BASSINS DE VIE PERDUS

Le rapport du SDRIF-E prévoit « la création d’un territoire polycentrique constitué de 27 centralités et de 112 polarités [22] », identifiés en chambre sans aucune concertation, que les services de la Région se sont contentés de cartographier.

II.1. Carte des bassins de vie franciliens : des centralités disparates, voire peu structurantes

Une première carte (Figure 5) identifie 15 espaces intitulés « bassins de vie », censés correspondre à la définition de la Région. Aucune explication sur le choix des périmètres, pas plus que sur celui des centralités. Chaque espace - indiqué sur la carte par des couleurs différentes - est censé être le territoire d’attractivité d’un pôle de « centralité », parfois de deux ou trois. Les frontières entre eux sont floues, les couleurs se chevauchent, rendant illisibles les périmètres. Et surtout les territoires ainsi découpés sont bien davantage des « territoires prescrits » se contentant de reproduire les limites de ceux-ci que des « territoires vécus ».

Agrandissement : Illustration 5

- Nous observons qu’il n’y a aucune dimension hiérarchique entre les centralités: les villes de Paris (2,146 millions d’habitants) et Coulommiers (15 000 hab.) ville 143 fois moins peuplée, sont représentées par des cercles identiques. On mélange allègrement des pôles majeurs de niveau régional comme Versailles/Saint-Quentin-en-Yvelines (315 000 hab.) et des pôles en zone rurale de niveau local comme Provins (12 000).

- Les espaces couverts sont immenses, par exemple ce qui semblerait être le « Mantois » autour de Mantes (44 000 hab.), va de Bonnières-sur-Seine jusqu’à Sartrouville, englobant l’essentiel de la Vallée de la Seine aval, négligeant un ruban de pôles urbains tels que Les Mureaux (34 000), Poissy (40 000) ou St Germain-en-Laye (44 400).

- L’agglomération de Cergy-Pontoise (214 000 hab.) serait censée partager le territoire du Vexin et de la vallée de l’Oise avec l’ancien pôle industriel en déclin de Persan-Beaumont qui n’est pas de même échelle (6 communes, 39 000 hab.). A l’inverse, Rambouillet (27 000 hab.) satellite de Saint-Quentin en Yvelines / Versailles est doté d’un territoire à part entière.

- Paris est auréolé d’un vaste cercle composé d’importantes villes adjacentes à la capitale qui génèrent leur propre aire d’influence : St Denis ; Nanterre-La Défense ; sans compter l’ancienne intercommunalité Val de Seine, mais que je suppose élargie à Issy-les-Moulineaux (qui comprenait autrefois Sèvres et Boulogne- 120 000 habitants - la plus grosse commune après Paris). Aurait-on voulu sur la carte regrouper l’ensemble des communes de la MGP ? Qu’on nous explique alors la disparition brutale de certaines villes de « rang 3 » (autour de 100 000 habitants), comme Montreuil (111 000 hab.), Vitry-sur-Seine (96 000) ainsi qu’Issy-les-Moulineaux (68 000). On s’interroge aussi sur la pertinence d’intégrer certaines villes plus éloignées qui disposent de leur propre zone d’attractivité : Bobigny (55 000), Argenteuil (112 000 hab.) ou encore Créteil (93 000).

- Le rattachement d’Orly à Paris est plus que discutable. Outre son éloignement, l’aéroport ne possède guère de centralité urbaine: interdit à l’habitat, pôle d’emploi ultraspécialisé sur quelques filières, son aire de recrutement s’étale sur 700 communes, mais son « aire directe » est extrêmement faible, limitée à 4 villes contiguës.[20]

- Sur la carte, le pôle de Massy-Palaiseau (86 000 hab.) n’est pas indiqué comme disposant d’un bassin autonome, malgré sa taille et les projets d’urbanisation qui vont renforcer son bassin (plateau de Saclay). Il figure aux côtés de St Quentin-Versailles dans une même ellipse bleu pastel, mais aussi dans le cercle gris flamand entourant Paris, alors que localisé en Essonne. J’ai démontré pourtant dans un article [23] la faiblesse des échanges domicile-travail entre le bassin de Massy/Palaiseau et celui de St Quentin/Versailles, qui plaiderait pour l’abandon du tronçon ouest de la ligne 18 Saclay-Versailles, faute de perspectives suffisantes de fréquentation.

- Les territoires ruraux sont plus aisés à déterminer : l’Étampois autour d’Étampes, et pourquoi pas ? le Sud Seine-et-Marne regroupant les 3 villes de Fontainebleau, Montereau, Nemours. Bonne idée de séparer Coulommiers (15 000 hab.), autrefois satellite de Provins (12 000).

- Ne serait-il pas plus pertinent de rattacher Sénart à Melun, ici à cheval également sur le bassin d’Évry Grand Paris Sud ?

- A l’est, la prise en compte de Val d’Europe, secteur IV le plus dynamique de Marne-la-Vallée – boosté par le parc Disneyland et le pôle commercial – regroupant désormais 52 000 habitants, ne saurait faire disparaître corps et biens cette ancienne Ville nouvelle qui totalise sur les 4 secteurs 280 000 habitants…

- Pas de remarques sur Meaux, qui fait toujours figure de pôle indépendant en zone rurale structurant le Nord seine-et-marnais.

- Par contre, nous émettons de vives critiques pour le soi-disant « bassin de vie de Roissy» qui épouse le périmètre dit du « Grand Roissy » de 711 000 habitants sur 3 départements (dont le 95 et 93, en constante rivalité politique). Qu’il soit permis de douter de la centralité de la commune de Roissy (2900 âmes) pour animer ce vaste ensemble et de leur entente poules, alors qu’il est fait l’impasse sur les villes d’Aulnay-sous-Bois (87 000 hab.) et de Sarcelles (60 000).

Agrandissement : Illustration 6

II.2. Carte de synthèse : un vrac de pièces de puzzle qui ne fait pas « image »

Les centralités sont représentées ici par des cercles rouges de dimension notable ; les polarités par des cercles noirs plus petits et non légendés.

L’analyse de la deuxième carte (figure 6) qui illustre ces choix suscite les mêmes types d’interrogations que la précédente dite des « bassins de vie ». Ces cercles posés les uns à côté des autres ressemblent à des pièces de puzzle en vrac, qui n’ont aucune chance de former une image globale. Comment s’articulent toutes ces pièces ? Quelles solidarités entre les unes et les autres ? Quels rapports hiérarchiques entre centralités et polarités ? Quels rapports inter-bassins ? Et pire encore, quelles solidarités internes à l’intérieur de chaque bassin ?

En ce qui concerne les polarités, notons une poussière de petits cercles non identifiés qui mêle des villes importantes "effacées" de la carte (cf. Montreuil, Vitry-sur-Seine, Aulnay-sous-Bois...) avec des bourgs ruraux au rayonnement très local. Encore une fois, nous ne disposons d'aucune explication sur ces choix qui paraissent souvent arbitraires, auxquels les habitants n'ont été nullement associés. Cette cartographie imprécise ne présente aucune utilité pour faciliter la compréhension des citoyens en matière d’Aménagement du Territoire et d'Urbanisme, encore moins de leur donner les moyens de se forger un jugement, dans le cadre de l’enquête publique. Pire encore, ces découpages institutionnels éloignent encore plus les citoyens d'un "sentiment d'appartenance territoriale" ou d'une "identité locale".

*

*. *

En synthèse, force est de constater que l’ajout d’un « E » au titre du SDRIF n’a pas conduit à enrichir la réflexion de la région sur le polycentrisme et les solidarités intercommunales au service des populations. Le projet présenté entérine toutes les inégalités territoriales qui ne peuvent que s’aggraver, avec toutes les conséquences négatives en matière de fiscalité locale, transports, dégradation de la qualité de vie, pollutions, etc… Mais aussi désintérêt des citoyens pour leur administration territoriale.

Avec une approche aussi éloignée des réalités vécues par les populations locales, il paraît difficile de déboucher sur des propositions tenables dans la durée et des prises de décision cohérentes. Les populations franciliennes qui doivent donner leur avis, disposent d’un très gros document, peu éclairant et peu pédagogique. Il est à souhaiter qu'il soit fortement amendé, voire radicalement repensé.

ANNEXE 1- NOTES

[1] J. Lorthiois, Mediapart, "Transports IDF : richesses au centre, galère des premiers de corvée en périphérie", 2023

[2] SDRIF-E, Projet d'Aménagement régional, page 108.

[3] Nicolas Lebrun, "Notion en débat : centralité", in Eduscol, ENS de Lyon, octobre 2022.

[4] J. Lorthiois, Diagnostic local de ressources, 1996, Presses universitaires de Lyon.

[5] Glossaire du site « Eduscol » sur « Centralité » et « Pôles et polarisation ».

[6] La région a rajouté un suffixe « E » comme Environnement pour indiquer l’importance de cet enjeu. On aurait préféré E comme Écologie !

[7] Bien que l’Arlésienne ait été écrite par Alphonse Daudet, c’est la musique de Georges Bizet qui l’a rendue célèbre.

[8] Source Région Ile-de-France https://www.oriane.info/lile-de-france-un-territoire-dynamique-aux-realites-contrastees

[9] Jean François Gravier, Paris et le désert français, 1947, Portulan puis Flammarion.

[10] Médiane du revenu annuel disponible par Unité de consommation (UC). Elles sont calculées de la façon suivante : le premier adulte vaut 1 ; le deuxième adulte et les enfants de plus de 14 ans comptent pour 0,5 ; les moins de 14 ans pour 0,3.

[11] Aux élections municipales de 1977 qui ont suivi l’arrivée des premiers habitants dans les Villes nouvelles, les résidents ont massivement voté à gauche. Quelques jours plus tard, le ministre de l’intérieur et de l’Aménagement du territoire Michel Poniatowski a réduit l’objectif de population de 300 000 à 200 000. Hasard ou causalité ?

[12] A la différence des Villes nouvelles londoniennes situées à 60 km du cœur de Londres, les Villes nouvelles françaises étaient distantes de 30 km de Paris-Notre Dame.

[13] Sandrine Berroir, Nadine Cattan, Thérèse Saint-Julien : « La contribution des villes nouvelles au polycentrisme francilien : l’exemple de la polarisation liée à l’emploi », in Espaces et Sociétés, 2004/4, n° 119

[14] Marjolaine Koch « 50 ans après, les Villes Nouvelles ont-elles encore un avenir ? » in La lettre du cadre territorial, 22 juin 2016.

[15] Le territoire appelé à l’époque « Bassin d’Argenteuil » par les élus était composé de 4 communes communistes, peuplées à majorité d’ouvriers et d’employés : Houilles, Sartrouville, Bezons, Argenteuil.

[16] Isabelle Ficek, "Peu d'intercommunalité en IDF", in Les Echos, 27 novembre 2008.

[17] On peut citer les lois suivantes en matière d’aménagement du territoire :

-Loi n° 95-115 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (LOADT) du 4 février 1995, dite « loi Pasqua ».

-Loi n°99-533 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire (LOADDT) du 25 juin 1999, dite « loi Voynet ».

-Loi n°99-586 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale du 12 juillet 1999, dite « loi Chevènement ».

-Loi n° 2014-58 de modernisation de l'action publique territoriale et l'affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, entrée en application au 1er janvier 2016.

-Loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015.

[18] Site de J. Lorthiois, « La métropole du Grand Paris en 12 territoires », 2015

[19] J. Lorthiois, Mediapart, « Bêtisier du Grand Roissy n°5- L’impossible envol d’un papillon sans tête », 2021

[20] APUR, Observatoire des quartiers de gare du Grand Paris Express, 2021

[21] Site de J. Lorthiois, « Les ville dissociées », 2023

[22] J. Lorthiois, Mediapart, Ligne 18 - Intox 2 - l'incohérence de relier 3 bassins totalement disparates, 2022

[23] Le nombre de « 112 » figure dans l'avant-projet du SDRIF-E. Dans la version actuelle, ce nombre est porté à 117. Dans les deux cas, on cherche en vain la liste de ces polarités et les critères de sélection !

[24] Étude J.L. Husson et J. Lorthiois, Enjeux et perspectives socio-économiques et territoriales de l'aéroport d'Orly, Environnement 91, 2021.

ANNEXE 2- BIBLIOGRAPHIE

Atelier Parisien d'Urbanisme (APUR), sur le critère de Centralité appliqué aux quartiers de gare du Grand Paris Express, voir note n°20

BOUDEVILLE J.R., 1972, Aménagement du territoire et polarisation, Th Génin, Librairies techniques.

BORDREUIL S., 1985, La production de la centralité urbaine, ANRT

BOURDIN Alain, 2019, Faire centre : la nouvelle problématique des centres-villes, Éditions de l'Aube

CASTELLS, Manuel, 1969, Le centre urbain. Projet de recherche sociologique, Cahiers internationaux de Sociologie, volume 46.

CASTELLS, Manuel, 1970, La question urbaine, Maspero.

CRISTALLER WALTER,1933, Die zentrlanen Orte in Sûddeutschland, Iéna.

COSTES Laurence, 2010, "Le droit à la ville de Henri Lefèvre : quel héritage politique et scientifique ?, Espaces et sociétés, n° 140-141

DUMONT Gérard-François, "L'armature urbaine française : une exception en Europe, in Constructif, 2022/3 n°63, FFB.

ELLISALDE Bernard, 2014, article "Polarisation" dans le glossaire Hypergeo https://hypergeo.eu/polarisation/

GASCHET Frédéric et LACOUR Claude, 2002, "Métropolisation, centre et centralité", Revue d'économie régionale et urbaine, février

GRAVIER Jean-François, 1973, Économie et Organisation régionales, Masson.

HAUTREUX J., LECOURT R., ROCHEFORT M., 1963, Le niveau supérieur de l'armature française, Commisariat général du plan de l'équipement et de la productivité.

LABASSE J, 1967, L'organisation de l'espace. Éléments de géographie volontaire, Hermann

LEBRUN Nicolas, 2002, Centralités urbaines et concentrations de commerces, thèse de Doctorat, Université de Reims.

LEFEVRE Henri, 1972, Le droit à la ville, Anthropos

LORTHIOIS, Jacqueline, 2023, "Les villes dissociées"

LORTHIOIS Jacqueline, 2019, "Bêtisier du Grand Roissy n°1 - Utilité locale du pôle pour le territoire, 6%.

PERROUX François, 1955, Note sur la notion de "pôle de croissance", Économie appliquée, Tome VIII, n°1-2

RONCAYOLO Marcel, 1985, La ville aujourd'hui. Croissance urbaine et crise du citadin, Le Seuil.