Agrandissement : Illustration 1

Créé naguère par François Le Pillouer, le festival Théâtre en mai, sous la direction de Benoît Lambert, directeur du Centre dramatique national Dijon-Bourgogne, est redevenu ce qu’il avait été : un festival de la jeune création largement française.

Un parrain nommé Alain Françon

Depuis cinq ans, chaque édition est désormais accompagnée par un parrain. Après Pierre Debauche, Matthias Langhoff, Jean-Pierre Vincent et Maguy Marin, c’est au tour d’Alain Françon. Outre un spectacle, Le Temps et la Chambre (lire ici) et une conversation inaugurale publique animée et même extorquée à l’habituellement taiseux Françon par Olivier Neveux (elle sera sous peu mise en ligne sur le site du CDN), le « parrain » voit, en principe, tous les spectacles et s’entretient en tête-à-tête avec les différents protagonistes.

Quatorze spectacles en dix jours (du 19 au 28 mai) dans les différents théâtres de la ville et même au-delà vers les vignobles prestigieux : le rythme (deux spectacles par jour en moyenne) est agréable, loin du marathon avignonnais. Chaque soir, après les spectacles, on converge vers le Parvis Saint-Jean (ancienne église désaffectée) où le bar est ouvert et vous sert des verres de Pernand-Vergelesses et autre Volnay a des prix amicaux et où les festivaliers sont régalés par les chefs des bonnes tables de la région.

La plupart des spectacles du festival ont été créés ces deux dernières années. Certains cette saison : Détruire par Jean-Luc Vincent (lire ci-après), Mayday par Julie Duclos (lire ici), d’autres la saison dernière comme Nachlass par le Rimini Protokoll (lire ici), Une maison de poupée par Lorraine de Sagazan (lire ici), Disgrâce par Jean-Pierre Barro, Où les cœurs s’éprennent par Thomas Quillardet (lire ci-après). Plusieurs sont légèrement plus anciens : Récits des événements futurs par Adrien Béal (lire ici), Effleurement par Clara Chabalier (lire ici) ou Cannibale par le Collectif X (spectacle qu’un retard de train assassin m’a privé de voir).

Un chef d’entreprise prénommé Carlos

Deux spectacles du programme viennent tout juste de sortir de leurs limbes. C’est le cas de Nous savons par la Loop Compagnie, relatant une histoire qui avait défrayé la chronique en 2013 : trois hauts cadres de chez Renault avaient été accusés d’avoir vendu des secrets industriels aux Chinois. Ils furent finalement innocentés alors que l’un des responsables de la sécurité de l’entreprise puisant ses informations auprès d’un étrange informateur dit « Le Belge » finira par être inculpé. Une ambiance kafkaïenne dans les hautes sphères de la direction de l’entreprise multinationale sous la tutelle de l’invisible « Carlos » (Ghosn) auquel seuls certains ont accès. Le spectacle nous fait entrer dans un univers complexe et secret, où il est question de montages financiers retors, de rivalités, de peur de l’extérieur (les horribles médias). Un monde froid, étonnamment asexué, contre lequel le spectacle finira par buter faute d’une construction dramaturgique plus déterminée.

Un patient travail dramaturgique fait de renoncement, de tâtonnements et de composition, c’est aussi ce qui manque, cette fois cruellement, aux Chroniques d’une révolution orpheline, spectacle qui s’appuie en partie sur des textes de Mohammad Al Attar et est mis en scène par Leyla-Claire Rabhi. C’est un autre univers complexe : celui de la Syrie entre 2011 et 2013. Leyla-Claire Rabhi étale sur une longue table de nombreux documents, elle projette souvent simultanément différentes vidéos pour remplir l’espace, les acteurs multiplient les bribes d’histoires (conversation par mail, dialogue entre un frère et une sœur, entretiens filmés avec des torturés, etc.), on ajoute à cet empilement des effets de langues ou des apartés avec des spectateurs et constamment on fait dans le spectacle le procès de son processus. Parmi ces différentes directions et propositions, le spectacle choisit de ne pas choisir. Au final, il apparaît aussi indéchiffrable que la situation actuelle en Syrie. Etait-ce là le but recherché ? Ces deux spectacles sortent de leur œuf, laissons-leur le temps de déployer leurs ailes. L’un était présenté au Consortium, l’autre à la Minoterie, revenons près du Parvis Saint Jean et entrons au Théâtre des Feuillants.

Le ravissement de Jean-Luc Vincent

Quand on pénètre dans la salle, de la pénombre de la scène où l’on devine le décor (trois fois rien : deux chaises, une table) parvient feutré, à peine audible, le bruit que font les balles frappées par les raquettes sur un court de tennis. Deux joueurs qui se renvoient la balle, coup droit, ou revers. C’est un jeu. Ce court de tennis, hors champ, à jamais invisible mais obsédant, traverse plusieurs textes de Marguerite Duras, dont Détruire, dit-elle dont il est ici question, texte adapté au théâtre par Jean-Luc Vincent sous le titre Détruire.

Ce spectacle est un jeu, dit le metteur en scène. Avec les « codes durassiens », la « représentation », « les genres », dit-il. Ajoutons : avec lui-même. Jean-Luc Vincent ne peut pas vivre sans Duras (sa compagnie s’appelle Les Roches blanches, miroir inversé de l’hôtel des Roches noires cher à MD) comme d’autres ne peuvent pas vivre sans Beckett. Ce n’est pas de la dévotion, cela à voir avec l’admiration assurément, c’est traversé par une proximité avec une écriture, une voix, un être. Indissociables.

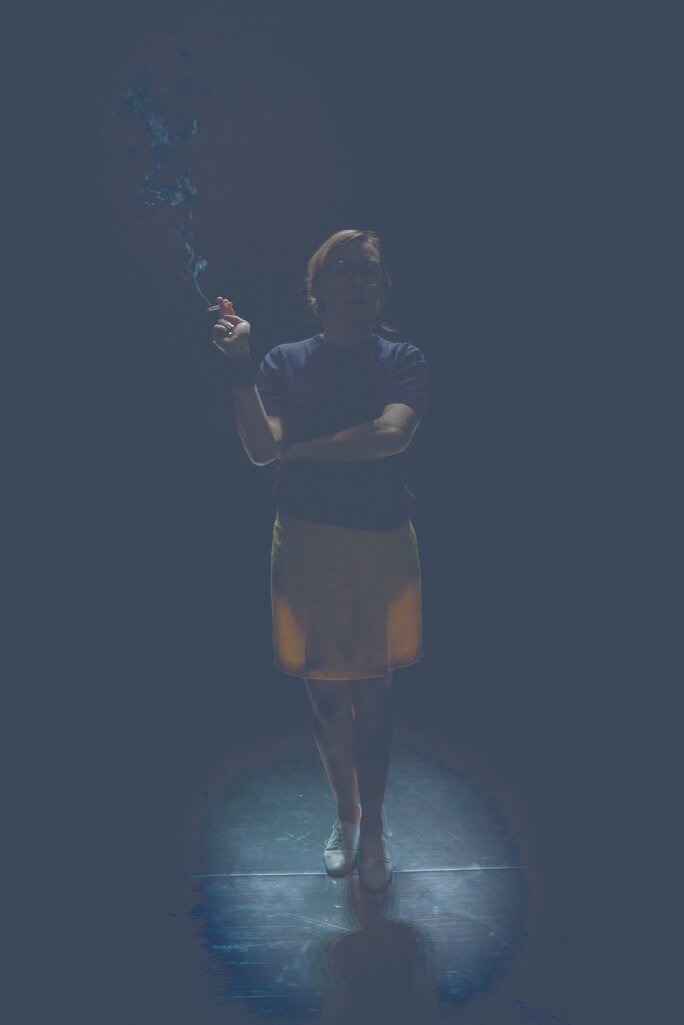

Le spectacle reprend ce cheminement. La voix off de Marguerite Duras, brièvement, puis la table où elle s’assoit après nous avoir regardés, son bras gauche tenant son coude droit et la main droite tenant une cigarette. Sa façon si particulière de jeter sa tête sur le côté et de parler par petits blocs opaques, par visions. En face d’elle, Yann Andréa (le nom de son dernier compagnon n’est jamais prononcé) envoie la première balle : « où serait-on ? » Elle ajuste son premier coup droit : « Par exemple, dans un hôtel. » Et l’échange se poursuit durant quelques répliques durassiennes.

Agrandissement : Illustration 2

Fin de l’échange :

«Y.A. Une femme est là.

M.D. Oui. Tous les après-midi elle dort dans le parc.

Y. A. Il n’y a qu’elle qui se tienne aussi près des tennis. »

Par deux fois, dans Détruire, dit-elle, Marguerite Duras écrit cette phrase : « Aujourd’hui le bruit des balles frappe dans les tempes, le cœur. »

Alors Stein et les autres peuvent apparaître, alors nous entrons dans le livre devenu aujourd’hui pièce et qui fut aussi très vite un film tourné par Marguerite Duras.

« On recommence tout. Oui. »

La partie était risquée. Duras a souvent été caricaturée et son œuvre pastichée (parfois, sur le tard, par elle-même diront certains). L’actrice Anne-Elodie Sorlin se tient sur un fil. Ni incarnation, ni imitation, elle cite Duras, elle nous la restitue. Fabuleux. Ceci étant posé, Jean-Luc Vincent peut s’enfoncer dans le livre comme on s’enfonce dans une forêt, cette forêt dont il est question dans Détruire, dit-elle, au-delà des tennis, une forêt profonde, désirée et interdite à la fois, le domaine d’élection des loups, des biches et des partisans, figure d’ombre également du désir sans entraves d’où vient la musique à la fin de Détruire, dit-elle et sur laquelle MD danse à la fin de Détruire.

Marguerite Duras publie ce texte en 1969, après les événements de mai 68. « Je suis pour qu’on ferme toutes les facultés, toutes les universités, toutes les écoles. On recommence tout. Oui. On oublie l’histoire », déclare-t-elle alors. Propos repris dans Détruire sous forme de dialogue avec Yann Andréa, son dernier et jeune compagnon. Détruire, dit-elle est dédié à Dionys Mascolo qui fut l’amant de Duras (ils se marieront plus tard), et fut de ceux qui contribuèrent à rapatrier le mari de Duras, Robert Antelme, en perdition dans un camp de concentration. Dans le spectacle comme dans le livre, la première chose que dit Stein, c’est qu’il est juif. Tout cela sous-tend la forêt que l’éternellement jeune Alissa traverse, attendue par Stein, Max Thor et Elisabeth Alione.

Tout cela se mêle et se serre les coudes dans le spectacle de Jean-Luc Vincent où le chassé-croisé du trio des regards durassiens (un homme regarde une femme et un troisième observe le premier) trouve d’astucieux équivalents scéniques. Jean-Luc Vincent n’est pas dans la dévotion mais assurément dans l’adoration, ce qui l’autorise à ajouter des chansons qui furent des tubes, comme autant de preuves d’amour.

Détruire fait penser à une lettre écrite plein de désir et de rage, jamais envoyée, perdue peut-être, à tout le moins chiffonnée dans une corbeille après avoir lu Détruire, dit-elle où passe et repasse un livre qui ne sera jamais lu. S’y déploie un pacte partagé entre quatre êtres maintenant le feu de l’extrémité du désir et de la destruction de tout. McEnroe disait qu’au tennis la force des coups n’était pas une question de puissance mais de souplesse du poignet. Détruire en est l’illustration. Marguerite Duras a écrit des « Notes pour les représentations » éventuelles de son livre. La dernière est magnifique : « Personne ne crie. L’indication est d’ordre intérieur. » Cette phrase, Jean-Luc Vincent l’a lue et ne l’a pas oubliée, ses acteurs l’ont parfaitement assimilée, tous sont à citer : outre Anne-Elodie Sorlin, Edith Baldy, Isabelle Catalan, Xavier Deranlot, Julien Derivaz, Airy Routier et Jean-Luc Vincent lui-même, par ailleurs l’un des fondateurs de la compagnie Les Chiens de Navarre.

Ce spectacle avait été créé au Studio Théâtre de Vitry avant d’être repris au Théâtre de la Bastille. Où les cœurs s’éprennent a été créé au Théâtre de Saint-Nazaire où son metteur en scène Thomas Quillardet est artiste associé ; le spectacle était aussi venu au Théâtre de la Bastille.

Louise versus Delphine

Le metteur en scène propose un diptyque : l’adaptation de deux scénarios d’Eric Rohmer, ceux de ses films Les Nuits de la pleine lune et Le Rayon vert qui font partie de son cycle « Comédies et proverbes ». Les deux films se suivent, le premier tourné en 1984, le second deux ans plus tard. Chacun suit le parcours d’une jeune femme autour de laquelle gravite de nombreux personnages. Les rôles étaient interprétés à l’écran par Pascale Ogier (elle devait mourir peu après) pour Les Nuits de la pleine lune et Marie Rivière pour Le Rayon vert.

Agrandissement : Illustration 3

Mais oublions les films comme l’ont fait le metteur en scène et les acteurs qui se sont bien gardés de les voir ou revoir au cours d’un travail souvent collectif. L’adaptation des Nuits de la pleine lune est signée par toute la troupe (Benoît Carré, Florent Cheippe, Guillaume Laloux, Malvina Piégat, Marie Rémond, Anne-Laure Tondu et Jean-Baptiste Tur). Celle, tout aussi libre, du Rayon vert par le metteur en scène et l’actrice Marie Rémond. Les deux pièces se donnent dans le même décor (évolutif) et sans entracte, ce qui accentue le contraste entre les deux femmes. Louise dans Les Nuits de la pleine lune est une femme positive, volontaire, voire volontariste qui entend décider de sa vie et se méfie de la vie en couple lorsqu’elle s’installe dans l’habitude. Delphine dans Le Rayon vert rêve peut-être de cette vie tranquille, mais en même temps, instinctivement, elle s’en méfie, c’est une femme négative, qui fuit tout ce qu’elle échafaude et tout ce que le hasard met sur sa route. L’une passe à l’acte, vivant avec un homme à Paris, elle multiplie les sorties solitaires, décide d’habiter le pied-à-terre qu’elle louait, fait la navette entre ses deux logements. Elle veut être libre et solitaire pour mieux aimer. L’autre dont la solitude est un refuge recule devant l’acte, cherche à disparaître au sein d’une communauté d’amis, sa vie est un perpétuel déplacement. L’une décide, l’autre hésite. Le réel les attend l’une et l’autre au tournant.

Thomas Quillardet multiplie de façon ludique (et parfois gratuite) les conventions théâtrales : un grand cyclo blanc de papier est déchiré pour devenir un lit, une lettre, etc. Le théâtre reste un jeu d’enfants : trains miniatures, livres en relief, les hommes y jouent aussi des femmes. Tout réalisme étant évacué (le même décor dit les intérieurs de la première partie et les scènes d’extérieur de la seconde), restent les sentiments, les jeux de société, les intermittences du cœur qui gravitent autour des deux portraits de femmes portés par deux actrices magnifiques Anne-Laure Tondu et Marie Rémond. Seul le téléphone à fil et cadran nous rappelle le temps où Rohmer tournait, celui des années Mitterrand, provoquant un délicieux court-circuit temporel. Un peu comme le nouveau président de la République a su adapter librement la cérémonie du Panthéon de l’ancien Président au premier jour de son mandat.

Une mention spéciale à l’acteur Benoît Carré (vu chez Creuzevault) qui, à Théâtre en mai qui vient de s’achever, était le seul acteur à participer à deux spectacles, puisqu’il est un des protagonistes de Récits des événements futurs d’Adrien Béal et qu’on le retrouvait dans le diptyque de Quillardet.