Suite de The Lancet : avenir des soins et de la recherche clinique en matière d'autisme 1

Un potentiel de changement

On a d'abord cru que l'autisme était un trouble neurodéveloppemental incurable avec peu d'options de traitement efficaces, mais une vision plus optimiste est en train d'émerger. Les examens systématiques et les méta-analyses des études d'intervention auprès des jeunes enfants autistes publiés au cours des dix dernières années ont permis d'identifier des interventions psychosociales fondées sur des données probantes qui, lorsqu'elles ont été menées dans le cadre d'essais universitaires de haute qualité dans des pays à haut revenu, ont entraîné des changements susceptibles d'atténuer l'influence de l'autisme sur le développement de certaines personnes. En outre, la recherche longitudinale suggère que certaines personnes peuvent compenser les difficultés associées à l'autisme de manière à obtenir des résultats très positifs. Bien que toutes les personnes ne changent pas au même degré, les personnes atteintes d'autisme sévère peuvent avoir une vie avec des contacts sociaux, des activités significatives et une indépendance dans certaines compétences.

Par conséquent, la question n'est plus de savoir si le changement et l'amélioration sont possibles pour les personnes autistes, mais plutôt quels sont les facteurs qui permettent aux personnes autistes de vivre une vie positive et épanouie, quels sont les éléments clés des interventions efficaces et quels sont les obstacles micro et macro-environnementaux au changement pour les personnes autistes.

Les preuves d'une intervention précoce

Dans de nombreux cas, l'autisme et d'autres troubles du développement neurologique se manifestent au cours des trois premières années de la vie. Par conséquent, une grande partie de la recherche sur les interventions s'est concentrée sur la réduction de l'impact de l'autisme sur le développement précoce. Les essais d'intervention sur le développement et le comportement des jeunes enfants sont difficiles sur le plan méthodologique et une base de preuves solide nécessite une accumulation de données provenant de plusieurs essais. Néanmoins, les résultats reproductibles d'une étude à l'autre indiquent que l'intervention précoce peut avoir des effets positifs sur la communication sociale, le langage, la cognition et le comportement adaptatif chez les jeunes enfants autistes.

Historiquement, l'intervention précoce a commencé par l'analyse comportementale appliquée et l'entraînement par essais distincts, sous la direction d'un thérapeute et à haute intensité, qui s'appuyaient sur des récompenses externes pour motiver l'apprentissage et la cognition et réduire les comportements problématiques. Cette approche, telle qu'elle a été mise en œuvre à l'origine, est peu soutenue par des essais contrôlés randomisés bien conçus. Cependant, elle a été modifiée au cours des dernières décennies pour être plus naturaliste et adaptée au développement, souvent avec une intensité moindre et une plus grande importance accordée à l'enfant en tant que partenaire actif de la communication.

En outre, d'autres études se sont attachées à apprendre aux parents à soutenir l'enfant dans le développement de la communication précoce et de l'interaction sociale. Il existe des preuves émergentes que de tels programmes pourraient être efficaces dans les PRBM/LMIC |pays à revenu bas et moyen], comme l'Inde et le Pakistan.

Sur la base d'un modèle transactionnel selon lequel les signes comportementaux signifient la présence de l'autisme et affectent substantiellement le développement ultérieur, les comportements de communication sociale précoce déficients tels que l'attention conjointe, le jeu symbolique ou l'imitation sont souvent ciblés par les interventions.

Ainsi, une intervention peut enseigner des compétences particulières qui ont une valeur immédiate (par exemple, comment demander de l'aide ou comment dire non) et soutenir des compétences pivots (par exemple, l'attention conjointe et l'imitation) qui contribuent au changement des processus qui ont des effets développementaux en cascade sur le langage et la cognition.

Pourquoi et quand le changement est-il possible ?

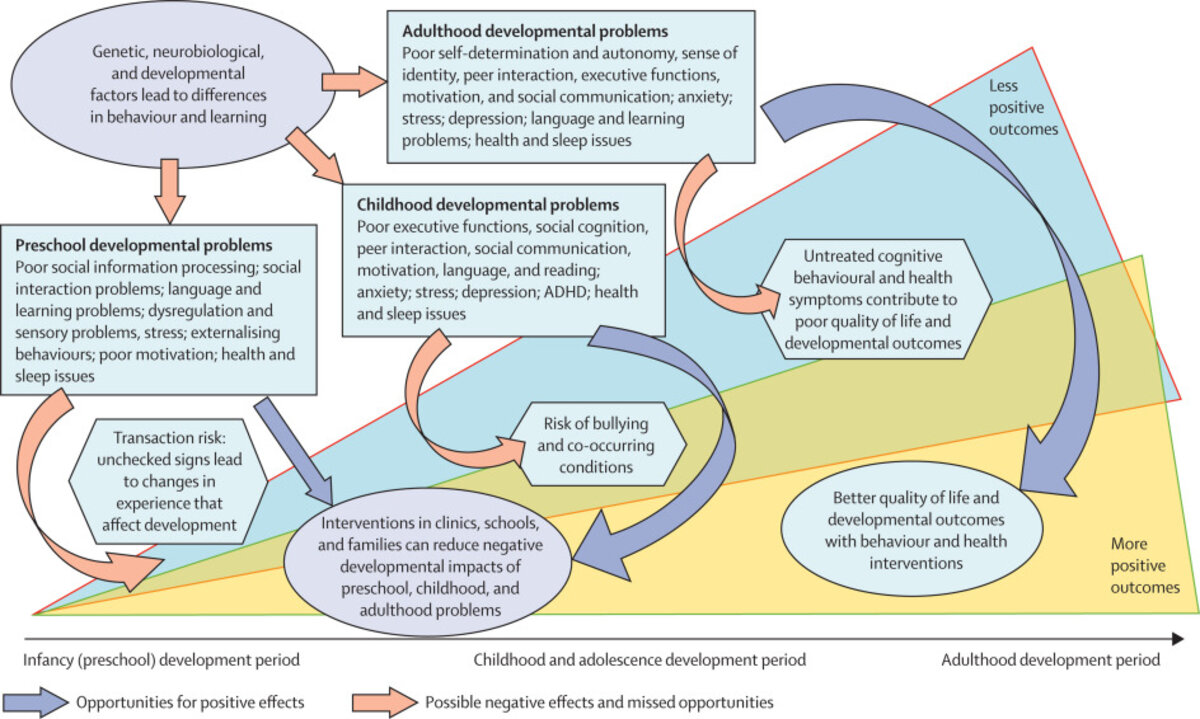

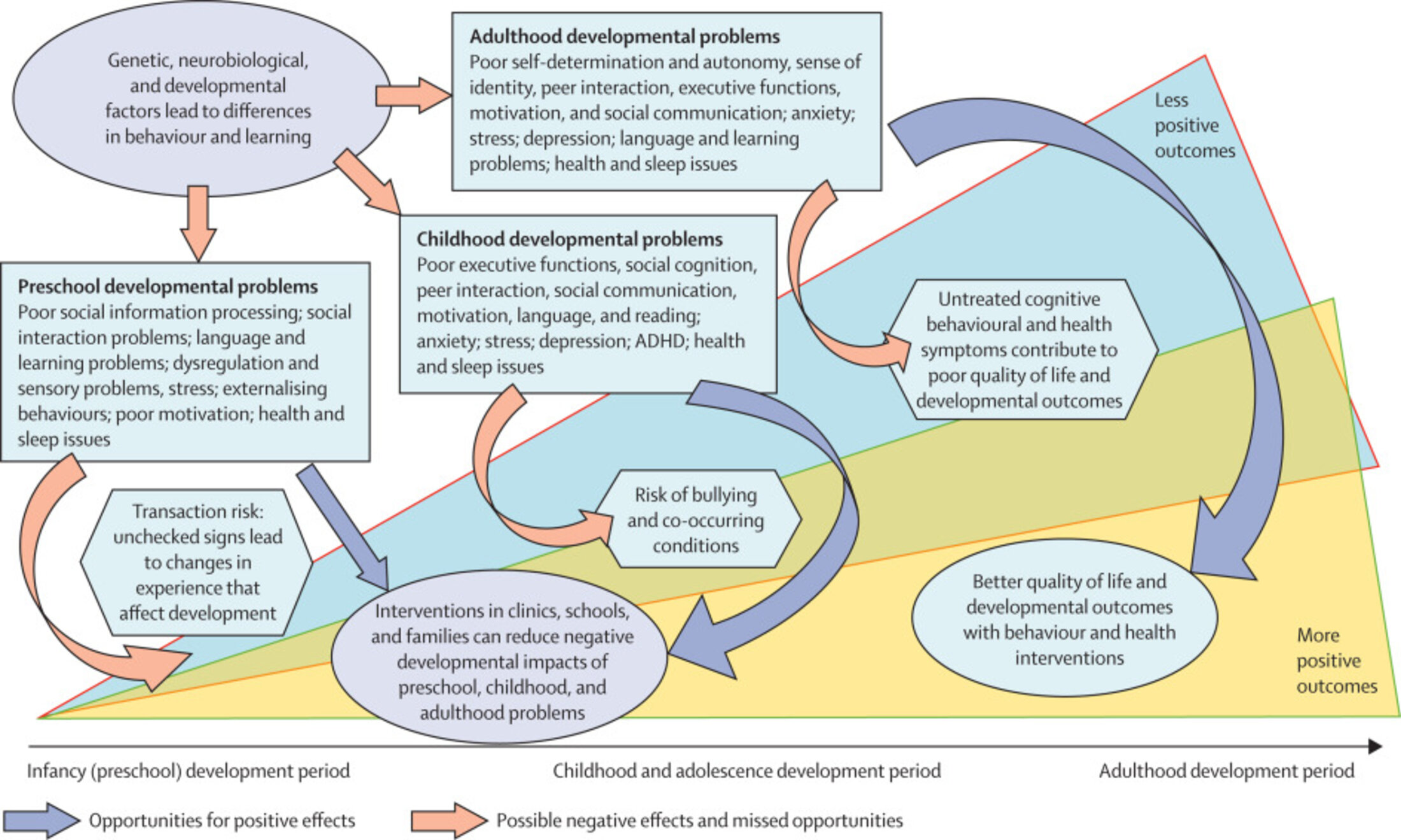

La possibilité de changement découle de l'hypothèse selon laquelle, en raison de la plasticité du neurodéveloppement, l'enrichissement et la modification de l'environnement et de l'expérience par des interventions peuvent avoir une influence importante sur les processus comportementaux et neurodéveloppementaux au fil du temps (figure 3).

En outre, la recherche a montré que différents aspects du développement apparaissent et peuvent peut-être être plus facilement modifiés à différents moments (figure 1).

L'apprentissage par l'enrichissement de l'expérience ou la modification de l'environnement pour mieux répondre aux besoins individuels peut avoir des effets profonds sur le neurodéveloppement typique et atypique au-delà de l'enfance. Ces effets pourraient être particulièrement pertinents pour les fonctions cognitives et exécutives supérieures associées au développement du cortex frontal, qui jouent un rôle dans la capacité d'un individu à compenser certaines des difficultés associées à l'autisme.

Des preuves corroborent l'effet positif des interventions sur l'amélioration de l'autorégulation cognitive et émotionnelle et sur l'amélioration des capacités de compensation chez les enfants autistes ; d'autres preuves montrent une réduction des difficultés sociales chez les enfants d'âge scolaire (généralement les enfants âgés de 6 à 18 ans) et les jeunes adultes.

Ainsi, tout au long du développement, les interventions peuvent aboutir à la fois à une réduction des manifestations et à une amélioration des processus compensatoires et de la qualité de vie des personnes autistes, de la mi-enfance à l'âge adulte. Comme pour d'autres problèmes de santé chroniques et durables, les interventions ponctuelles et limitées dans le temps ne seront pas suffisantes pour permettre un changement à long terme chez la plupart des personnes autistes

Au lieu de cela, une série d'interventions échelonnées et personnalisées sera nécessaire pour chaque individu, en fonction de son stade de développement, de son profil de forces et de besoins, et des conditions concomitantes.

Agrandissement : Illustration 1

Figure 3 - Influences sur le chemin du développement typique

ADHD=attention-deficit hyperactivity disorder / TDAH=Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité

La prise de conscience que le changement est possible est cruciale pour le développement, l'étude et l'incorporation d'approches efficaces dans les programmes de soins de santé et d'éducation afin de soutenir les personnes autistes et leurs familles tout au long de la vie. Ces interventions comprennent des programmes éducatifs appropriés et renforcés dans les écoles et les établissements d'enseignement supérieur, ainsi que des programmes communautaires et cliniques qui favorisent les interactions avec les pairs, les loisirs et les activités sociales, ainsi que les capacités d'adaptation, et qui traitent les troubles concomitants tels que l'anxiété ou la dépression. Au-delà du développement et de la documentation de l'efficacité de ces programmes, les questions liées à la manière, au moment et à la personne qui les met en œuvre doivent également être abordées directement afin de déterminer la rentabilité et la faisabilité, tant sur le plan financier qu'en termes de charge pour l'individu, la famille et la communauté.

Systèmes de soins

L'identité de la personne autiste en tant qu'utilisateur de services

Nous définissons le système de soins de manière large afin d'inclure l'ensemble des services de santé, d'éducation, d'aide sociale, d'emploi, de financement et de protection sociale, y compris les réseaux ou relations informels, auxquels les familles et les personnes autistes ont potentiellement accès dans une communauté donnée. Cette définition inclut à la fois les systèmes généraux de santé et d'éducation et les systèmes, programmes ou prestations destinés aux personnes handicapées ou ayant des besoins particuliers. Changer les systèmes de soins peut améliorer les résultats pour beaucoup plus de personnes autistes que de se concentrer uniquement sur les individus.

Une caractéristique déterminante de la vie de certaines personnes autistes vivant dans les HIC/PHR [pays à haut revenu] est leur engagement dans des systèmes de services fournissant des interventions sanitaires et thérapeutiques, un soutien matériel, une assurance maladie, une éducation et une formation, un soutien communautaire et des soins directs. Certaines personnes et familles sont très impliquées dans les services à un moment donné et le sont beaucoup moins, voire pas du tout, par la suite ; d'autres n'ont jamais eu d'interaction avec les services, voire pas du tout. Recevoir un diagnostic d'autisme peut être une porte d'entrée dans un rôle social en tant qu'utilisateur potentiel de services à vie, complété par l'aide et le soutien des membres de la famille, des voisins et de la communauté. Dans cette perspective, l'entrée et l'utilisation des services sont plus qu'un ensemble d'événements discrets qui arrivent à un individu. Pour de nombreuses personnes autistes et les membres de leur famille, l'utilisation des services peut devenir un élément clé qui a une grande influence sur le déroulement, l'identité sociale et le sens de leur vie. Cependant, contrairement à l'expérience des familles les plus soutenues dans les HIC, la plupart des personnes autistes dans les PFRH et beaucoup dans les HIC vivent dans des communautés avec peu ou pas d'infrastructures dédiées aux personnes ayant des déficiences développementales ou des besoins spéciaux en matière de soins de santé, ce qui fait que les familles doivent se débrouiller seules.

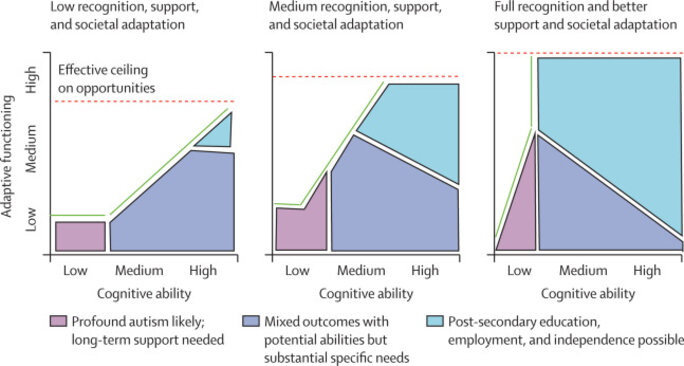

De nombreuses familles, tant dans les PRBM-MIC que dans les HIC/PHR, assument le rôle de soignant principal et créent leurs propres systèmes de soins informels impliquant la famille nucléaire et élargie et les groupes communautaires, tels que les voisins ou les membres de l'église. La figure 4 montre l'effet potentiel des différents niveaux de service, de la reconnaissance officielle de l'autisme, du soutien actif et de l'adaptation de la communauté sur les résultats et le fonctionnement de la population hétérogène des personnes autistes.

Agrandissement : Illustration 2

Figure 4 - La réponse et les services sociétaux peuvent optimiser les résultats pour toutes les personnes autistes.

Comme indiqué tout au long de cette Commission, les besoins des personnes autistes et de leurs familles sont hétérogènes et évoluent au cours de la vie. Aucun système de soins ne fournit des services dans tous les domaines ou à toutes les étapes de la vie. De nombreux systèmes, tels que l'éducation spécialisée et les soins pédiatriques, prennent fin à un âge particulier. D'autres formes d'aide sociale peuvent ne pas être établies dans de nombreuses régions et contextes culturels. Les soins sont sollicités auprès de multiples secteurs et prestataires, l'intégration, la coordination et la transition des soins constituant des défis majeurs tout au long de la vie, tant pour les familles que pour les prestataires.

Adéquation entre les besoins individuels et l'organisation des services

La plupart des services communautaires sont fournis par des systèmes conçus à l'origine pour répondre aux besoins d'autres populations. Par exemple, dans les HIC, de nombreux systèmes de services pour les personnes autistes et autres troubles du développement neurologique ont débuté au milieu du 20e siècle en tant que systèmes de soins pour les personnes présentant des déficiences intellectuelles. Ces systèmes hérités du passé utilisent souvent des seuils de quotient intellectuel pour établir l'éligibilité, ce qui peut exclure les personnes autistes sans retard de développement marqué. Les systèmes communautaires de santé mentale peuvent ne pas être suffisamment équipés pour venir en aide aux personnes ayant à la fois des problèmes de santé mentale et d'autisme, ce qui prive à nouveau les personnes autistes (avec ou sans déficience intellectuelle) du soutien des systèmes de soins existants.

Même dans les contextes dotés d'un cadre législatif solide, où la loi interdit aux services de santé mentale de discriminer les personnes autistes (par exemple, au Royaume-Uni), les gens peuvent encore rencontrer des difficultés pour accéder à un soutien adéquat, d'où la nécessité de programmes de orientation des patients - un concept bien connu dans d'autres domaines de la médecine, y compris les soins primaires, dans le cadre desquels des options de soutien explicites existent pour les patients qui ont besoin de conseils pour se déplacer dans les systèmes de soins de santé (et de services sociaux).

Solutions au niveau du système

Les défis au niveau du système exigent des solutions au niveau du système, en plus des soins individualisés. La Commission recommande une approche mixte de l'amélioration des systèmes qui intègre des pratiques de traitement fondées sur des données probantes dans les systèmes de soins, ainsi que la science de l'amélioration (qui identifie, met en œuvre, évalue et diffuse des stratégies visant à apporter des améliorations progressives, fondées sur des données, aux performances du système). Les méthodes de la science de l'amélioration, y compris la mise en œuvre, sont largement utilisées dans les écoles, les communautés et l'administration des soins de santé, mais n'ont pas encore eu beaucoup d'effet sur les systèmes de soins pour les personnes présentant des déficiences développementales. Le triple objectif de ces méthodes est de produire simultanément des améliorations de la qualité perçue par le patient, de la santé de la population et du coût des soins par habitant.

Par exemple, si les critères d'entrée dans l'intervention précoce étaient modifiés, passant de l'exigence d'un diagnostic établi à celle d'un autisme possible ou probable (en cours d'évaluation), une intervention ciblée plus précoce pourrait commencer pour un plus grand nombre d'enfants autistes et présentant d'autres troubles du développement neurologique. En revanche, dans certains pays, un diagnostic d'autisme peut conduire à l'exclusion des services de santé mentale, ce qui restreint l'éligibilité aux services psychiatriques et psychosociaux (encadré 3).

Encadré 3 Politiques et pratiques dans divers contextes

Les innovations politiques peuvent influer sur les performances des systèmes de soutien et des personnes autistes, tant positivement que négativement, en mettant souvent l'accent sur l'accès aux soins. Par exemple, bien qu'il n'existe pas de politique spécifique à l'autisme en Afrique du Sud, il existe une politique nationale de la petite enfance qui peut permettre l'accès à une intervention précoce dans les années préscolaires (ce qui signifie généralement avant l'âge de 6 ans) ; cependant, les services correspondants sont gérés par une seule agence gouvernementale dont la compétence est limitée par l'âge. En Argentine, une loi nationale sur l'autisme (2014) complète une loi nationale sur le handicap (2019) qui oblige toutes les agences de santé à fournir un meilleur accès aux soins primaires et au diagnostic, et soulève également la nécessité d'une approche globale et interdisciplinaire, de la formation des professionnels de santé et de davantage de recherche. Le Pérou dispose d'une loi similaire et d'un plan national pour les personnes autistes. En Inde, l'autisme était initialement exclu de la loi sur les personnes handicapées (1995), mais a été reconnu dans la loi sur la confiance nationale (1999) après une campagne persistante des parents et est maintenant représenté dans la loi sur les droits des personnes handicapées (2016). Cependant, la lutte pour la reconnaissance s'est poursuivie jusqu'en 2015, date à laquelle les enfants autistes n'ont reçu qu'une attestation basée sur leur quotient intellectuel. Ce n'est qu'en 2016 que l'autisme a été certifié via des outils conçus et validés au niveau national, bien que les défis de mise en œuvre se poursuivent, les parents luttant pour obtenir des attestations. Aux États-Unis, l'adoption de lois sur le mandat d'assurance pour l'autisme a élargi l'accès aux interventions spécifiques à l'autisme et a transféré certains coûts des familles aux assureurs. Les modifications régionales des règles ont également permis d'améliorer l'accès à l'intervention précoce dans certains États et de réduire les disparités raciales dans d'autres. Dans les pays dotés de systèmes de soins de santé universels, comme le Royaume-Uni, des orientations nationales (fournies par exemple par le National Institute for Health Care and Excellence) et des ressources en ligne contribuent à l'élaboration et à la mise en œuvre de normes de qualité et permettent de comparer les performances des services. Les organisations de défense nationales encouragent les familles à se référer à ces directives et à demander des comptes aux prestataires.

Le fait de disposer d'un système de soins de santé universel ne garantit pas toujours l'accès aux soins. Par exemple, au Canada, l'intervention précoce pour l'autisme n'est pas couverte par l'assurance médicale universelle et l'éligibilité au financement public varie selon les provinces, ce qui entrave profondément la mise en œuvre des lignes directrices nationales. En Australie, l'initiative "Helping Children with Autism" (2008) a permis d'améliorer l'offre d'intervention précoce pour les enfants âgés de moins de 6 ans. Avec l'introduction du National Disability Insurance Scheme (2016), l'intervention et le soutien fonctionnel sont devenus disponibles pour les personnes handicapées, y compris l'autisme, tout au long de la vie. Toutefois, il convient de noter que le déploiement de ce régime ambitieux a été marqué par des failles dans la mise en œuvre et par des controverses et des inégalités d'accès.

L'importance des transitions

Bien qu'il soit surtout pertinent dans les pays et les contextes où des services adéquats existent, le thème de la transition, défini comme un changement de contexte (par exemple, entrée ou sortie de l'école) ou d'éligibilité aux services (par exemple, devenir un adulte majeur), est prédominant dans le cadre du parcours de vie. Les transitions peuvent également constituer des points de départ cruciaux pour le développement de programmes dans les régions disposant de peu de ressources. En ce qui concerne le concept de potentiel de changement des compétences tout au long de la vie, les transitions recoupent le thème des expériences de service de deux manières principales. Les transitions de service se produisent lorsque le statut des personnes passe de non-admissible à admissible, ou lorsque les personnes sont transférées d'un système de soins à un autre. Les expériences de service vécues pendant les périodes charnières du développement peuvent exercer une influence particulièrement forte sur les résultats ultérieurs de la vie, en jetant les bases d'une réussite continue et d'un développement sain. Il existe plusieurs modèles pour gérer la transition entre les soins pédiatriques et les soins pour adultes, mais les problèmes de disponibilité et d'accès à des soins de qualité au sein des communautés persistent. Par exemple, le manque de connaissances sur les soins de santé des jeunes adultes autistes parmi les prestataires de soins primaires, en particulier dans les zones rurales ou à faibles ressources, menace leurs résultats de santé à long terme.

La technologie à distance est une solution potentielle pour habiliter et renforcer les soins de santé communautaires pour les personnes autistes tout au long de leur vie. L'adaptation du modèle Extension for Community Healthcare Outcomes a permis le transfert de connaissances des centres d'excellence aux prestataires de soins primaires concernant les soins aux personnes autistes en âge de transition, sans toutefois modifier le comportement des prestataires. Le modèle Extension for Community Healthcare Outcomes a également été utilisé pour promouvoir les meilleures pratiques de soins primaires en mettant en relation des spécialistes de l'autisme avec des prestataires de soins primaires dans des régions éloignées du monde.

A suivre : Principales questions relatives à la pratique clinique et à la recherche