Suite de : The Lancet : avenir des soins et de la recherche clinique en matière d'autisme 6

Agrandissement : Illustration 1

Résumé de l'approche de soins par étapes et de santé personnalisée

Nous plaidons pour une approche par étapes, personnalisée et transdiagnostique qui prend en compte le développement et les multiples dimensions dans l'identification, l'évaluation et le traitement. Cette approche s'éloigne de l'accent mis sur un diagnostic catégoriel comme point final et se concentre sur les problèmes traitables qui affectent la qualité de vie de l'individu et des familles au sein de leurs communautés. Ce modèle recommande que les évaluations se concentrent sur les informations pertinentes pour la planification du traitement en collaboration avec les familles, tant dans les PHR que dans les LMIC. Les soins de suivi doivent prendre en compte les objectifs mutuels fixés par le clinicien et la personne autiste, la famille, ou les deux, afin de surveiller les progrès et les besoins de services continus. En plus de mettre l'accent sur les priorités de la famille et de l'individu, les soins personnalisés échelonnés peuvent utiliser de brefs rapports des aidants et des mesures de dépistage validées pour identifier la nécessité d'une investigation plus approfondie, pour écarter des préoccupations spécifiques (par exemple, des retards de développement ou des conditions associées), et pour souligner les moyens d'utiliser les ressources communautaires dans le contexte de la famille et de la communauté. L'encadré 5 résume les recommandations de dépistage, d'évaluation et de diagnostic pour la pratique clinique.

Encadré 5 - Recommandations de dépistage, d'évaluation et de diagnostic pour la pratique clinique

- 1 - La surveillance du développement au sein des systèmes de soins de santé et d'éducation peut permettre d'identifier les jeunes enfants avec autisme et autres troubles du développement neurologique dont les difficultés n'ont pas été reconnues ou caractérisées auparavant ; les instruments de dépistage peuvent fournir des informations utiles mais ne doivent pas constituer la seule base de repérage pour une évaluation et un soutien supplémentaires ; les préoccupations des parents doivent toujours être prises en compte dans le cadre de la surveillance continue du développement.

- 2 - L'objectif d'une évaluation diagnostique est de guider la planification des interventions et des services pour l'individu et la famille.

- L'évaluation doit être plus qu'une énumération des caractéristiques de l'autisme et un diagnostic formel, et devrait inclure l'identification des forces (par exemple, les compétences visuo-spatiales et l'attention aux détails) et des difficultés (par exemple, le langage et les compétences motrices), les retards généraux, les compétences d'adaptation (par exemple, la toilette et l'habillage), les problèmes de comportement (par exemple, les crises de colère et l'agression), et la santé globale qui pourraient ne pas correspondre aux catégories de diagnostic formel, mais qui sont pertinents pour les résultats à court et à long terme et les décisions de soins.

- Les troubles associés, y compris la déficience intellectuelle, doivent être pris en compte avec les mêmes normes de diagnostic et de traitement chez les personnes autistes que chez les autres enfants et adultes.

- Les préoccupations, préférences, ressources et besoins personnels et familiaux doivent être pris en compte dès le début de toute évaluation. - 3 - L'utilisation d'au moins un instrument standardisé pour documenter la sévérité des signes de l'autisme et pour fournir un point de référence pour les réévaluations ultérieures est recommandée lorsque des instruments testés empiriquement et adaptés à la culture et à la communauté sont disponibles ; le consensus clinique est l'étalon-or dans de nombreux pays, mais les preuves disponibles de la fiabilité de ces diagnostics sont rarement rapportées et d'autres données suggèrent fortement que les cliniciens prennent des décisions plus fiables lorsqu'ils ont accès à des informations standardisées provenant des aidants et des observations

- 4 - Comme les besoins et les compétences évoluent avec le temps, les réévaluations sont essentielles pour ajuster les interventions et les services ; outre la révision des objectifs initiaux du traitement et du fonctionnement global, des mesures validées des problèmes de comportement et du fonctionnement adaptatif permettent un suivi des progrès fondé sur des données probantes

- 5 - Étant donné la rapidité des changements développementaux au cours des années préscolaires (c'est-à-dire généralement jusqu'à l'âge de 6 ans), il est fortement recommandé de procéder à des réévaluations ciblées dans l'année qui suit le premier diagnostic ; au cours de l'enfance, de l'adolescence et de l'âge adulte, les visites de suivi doivent porter sur les transitions, les préoccupations spécifiques et les progrès réalisés

- 6 - Les évaluations médicales permettent d'identifier les causes potentielles et les pathologies associées qui pourraient nécessiter une évaluation plus poussée ou des traitements spécifiques ; l'évaluation médicale peut également donner lieu à des tests génétiques qui peuvent ne pas avoir d'incidence sur le traitement mais qui peuvent informer sur le risque de réapparition et l'accès des familles à l'information.

- 7 - Les évaluations des adolescents et des adultes peuvent nécessiter des adaptations des approches traditionnelles pour tenir compte du rôle des parents et des familles. La reconnaissance des droits et des désirs de l'adolescent ou de l'adulte, des préoccupations quelque peu différentes (par exemple, la sexualité) et des troubles associés qui apparaissent dans ce groupe d'âge (par exemple, l'anxiété ou la dépression) est également justifiée.

- 8 - Les filles, les enfants souffrant de troubles associés, ceux dont les compétences linguistiques et cognitives sont adaptées à leur âge et les enfants issus de milieux socialement défavorisés, de groupes ethniques minoritaires ou vivant dans des zones non urbaines présentent un risque plus élevé de diagnostic tardif ; une sensibilisation clinique accrue et des changements de politique sont nécessaires pour améliorer le dépistage dans ces sous-groupes.

Concevoir une recherche qui ait un sens pour la pratique clinique

Prévision de la réponse au traitement : de l'évaluation à l'intervention

En comprenant mieux qui est le plus susceptible de répondre à quelles interventions, à quel moment, à quelle intensité et pendant quelle durée (par exemple, l'interaction entre l'hétérogénéité des manifestations de l'autisme et la réponse au traitement), les ressources pourraient être allouées plus équitablement à ceux qui sont les plus susceptibles d'en bénéficier. En outre, il est nécessaire d'obtenir davantage d'informations de la part des personnes autistes et de leurs familles sur leurs expériences, leurs besoins et leurs aspirations. Ces informations sont également pertinentes pour établir des priorités dans le renforcement des capacités à fournir différentes interventions dans les PRFM/LMIC et les communautés mal desservies. Certaines études ont montré que les enfants ayant de meilleures compétences au départ tirent le plus grand profit d'une intervention. En revanche, d'autres études ont montré que les enfants ayant le moins de compétences progressaient alors que les participants plus compétents ne s'amélioraient pas. Cette divergence est particulièrement pertinente pour les essais cliniques, dans lesquels on attend des investigateurs qu'ils définissent le niveau minimal de changement nécessaire pour justifier le traitement. Les mesures de résultats adéquates sont rares, mais il est encore plus difficile d'identifier les médiateurs de la réponse au traitement, qui sont très rares, et les agents modérateurs (facteurs qui prédisent une plus grande réactivité au traitement, y compris les facteurs qui affectent les réponses des individus aux différents traitements). La spécification de l'amélioration minimale significative pourrait être plus simple pour les études sur les médicaments que, par exemple, l'enseignement aux parents qui commencent avec différents niveaux de compétences ou de connaissances pour soutenir la communication de leurs enfants, qui varie également. Le calcul de ces paramètres pour de nombreux traitements de l'autisme est possible, mais rarement réalisé.

Faire correspondre le type de traitement (par exemple, médiation parentale ou directe ; thérapie cognitivo-comportementale ou médicaments, ou les deux) et l'intensité (par exemple, 5 à 20 heures par semaine dans un programme structuré pour les enfants d'âge préscolaire) aux besoins et aux bénéfices est particulièrement important pour la planification des services dans les PFR/LMIC mais aussi dans les PHR/HIC, où des traitements coûteux et intensifs peuvent être prescrits alors qu'ils ne sont pas nécessaires ou peu susceptibles d'apporter le changement promis. Les analyses dans les études sur l'autisme qui identifient les agents modérateurs de la réponse au traitement sont rares en raison de la taille insuffisante des échantillons, de la variabilité de la mesure des prédicteurs informatifs (par exemple, certaines études n'incluent pas le niveau de langage ou le quotient intellectuel ; d'autres n'incluent pas les facteurs familiaux), et parce que les essais cliniques randomisés imposent souvent délibérément des critères d'entrée stricts pour contrôler la variabilité. Par exemple, les participants ayant un quotient intellectuel très bas ou de graves problèmes de comportement sont exclus de nombreuses études. Les études qui ont le pouvoir de s'intéresser aux médiateurs réels sont encore plus rares. Un domaine d'intérêt croissant qui pourrait, à l'avenir, améliorer la précision de la mesure des modérateurs potentiels est l'identification de biomarqueurs de stratification pertinents (par exemple, indices biochimiques, génotypes, électroencéphalogrammes ou signatures de neuroimagerie). Toutefois, ces mesures doivent d'abord répondre à des normes de base en matière de reproductibilité et de validité, puis être testées dans des essais afin de prouver que les différences biologiques sont effectivement liées à des mécanismes d'intervention et à des réponses différents. De tels travaux sont actuellement en cours dans plusieurs consortiums internationaux (par exemple, European Autism Interventions-A Multicentre Study for Developing New Medications ; Autism Biomarkers Consortium for Clinical Trials ; et Réseau neurodéveloppemental de la province de l'Ontario ), mais l'application à la pratique clinique courante, même dans les centres spécialisés des pays à haut revenu, ne se fera pas avant plusieurs années.

Approches fondées sur des données probantes pour rationaliser les évaluations

Une approche plus efficace pour passer de l'évaluation au traitement efficace face à l'hétérogénéité de l'autisme est basée sur la psychométrie des instruments d'évaluation diagnostique et dimensionnelle qui utilisent ce que l'on sait déjà sur les questions liées au traitement, telles que les problèmes présentés, les préoccupations de référence, le niveau de développement ou l'âge (figure 8). Cette approche reconnaît que les praticiens sont souvent confrontés à plus d'un trouble et que, s'ils peuvent utiliser des questionnaires relativement brefs pour exclure certaines conditions, ils peuvent consacrer plus de temps d'évaluation aux questions cruciales. Dans la lignée des soins échelonnés et de la médecine personnalisée, cette approche vise à aider le clinicien à proposer les services les plus appropriés aux besoins de l'enfant, de l'adulte ou de la famille. Nous présentons à nouveau ici les données épidémiologiques de MoBa pour illustrer la manière d'appliquer ces stratégies.

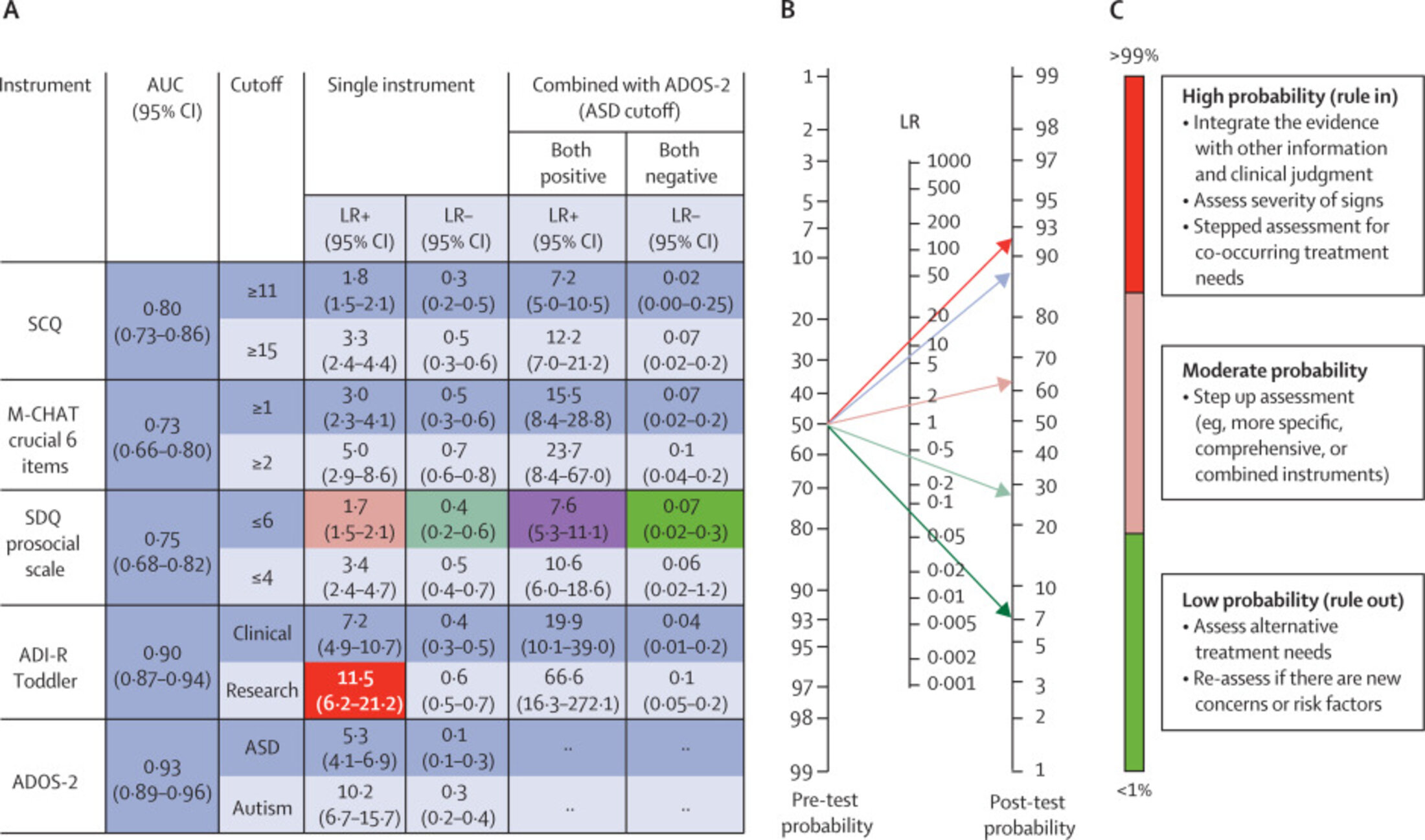

La figure 9 illustre comment la probabilité pré-test qu'un individu présente un diagnostic ou un besoin de traitement donné peut être estimée. Un rapport de probabilité (likelihood ratio - LR) est ensuite utilisé pour combiner cette probabilité avec les informations provenant des facteurs de risque et avec les résultats des instruments standardisés afin de déterminer si la probabilité est suffisamment élevée pour exclure un diagnostic ou un besoin de traitement particulier.

Cette approche est une version plus sophistiquée de la discussion précédente sur la question de savoir si la grille d'observation du diagnostic de l'autisme [ADOS] est suffisante ou si le temps supplémentaire pour un entretien de diagnostic de l'autisme est justifié.

Agrandissement : Illustration 2

Figure 9 - Approche de l'évaluation basée sur les probabilités

Les RL ont été calculés à partir de la comparaison entre les tout-petits diagnostiqués autistes et ceux atteints d'autres troubles psychiatriques sans autisme dans l'étude de cohorte sur l'autisme à la naissance nichée dans l'étude de cohorte norvégienne sur la mère, le père et l'enfant. Les LR doivent être estimés à partir d'échantillons représentatifs (par exemple, en termes d'âge et de groupe de comparaison) de la population dans laquelle l'instrument est appliqué. L'utilisation de la probabilité révisée d'un instrument comme probabilité de pré-test pour l'instrument suivant exige que les deux instruments soient basés sur des informations différentes et apportent des contributions indépendantes et additives pour prédire le diagnostic, comme le récit des parents dans la vie quotidienne à la maison et l'observation directe de l'interaction avec un adulte non familier. (A) LR d'autisme basé sur les résultats d'instruments uniques et de combinaisons d'instruments basés sur les parents et l'ADOS-2 basé sur le clinicien. (B) Exemple d'un tout-petit avec une probabilité de départ de 50 % d'être autiste. Un score prosocial SDQ de 6 ou moins augmenterait la probabilité d'autisme à 63 % lorsqu'il est considéré seul (rouge clair), et à 88 % s'il est combiné à un résultat ADOS-2 supérieur au seuil des troubles du spectre de l'autisme (violet). En revanche, un score prosocial SDQ de niveau moyen (>6) réduirait la probabilité à 29 % (vert clair) lorsqu'il est considéré seul, et à 7 % s'il est associé à un score ADOS-2 inférieur au seuil des TSA (vert foncé). Dans certains cas, un seul résultat d'instrument pourrait modifier la probabilité suffisamment pour dépasser le seuil d'inclusion ou d'exclusion (rouge). (C) Seuils permettant d'exclure ou d'admettre un diagnostic ou un besoin de service, qui doivent être personnalisés. ADI-R=Autism Diagnostic Interview, Revised. ADOS-2=Autism Diagnostic Observation Schedule, 2nd edition. ASD=autism spectrum disorder. AUC=area under the receiver operating characteristic curve. LR=likelihood ratio. LR+=positive likelihood ratio. LR–=negative likelihood ratio. M-CHAT=Modified Checklist for Autism in Toddlers. SCQ=Social Communication Questionnaire, SDQ=Strengths and Difficulties Questionnaire

Dans l'échantillon de population MoBa de 679 enfants âgés de 35 à 47 mois évalués dans la clinique de l'Autism Birth Cohort Study, les LR de diagnostic de l'autisme ont été dérivés pour les critères des instruments simples et combinés pour les enfants qui ont reçu un diagnostic d'autisme (n=66) ou d'autres troubles neurodéveloppementaux (n=303). La figure 9A montre les LR d'autisme basés sur les résultats d'instruments simples et de combinaisons d'instruments basés sur les parents et de l'Autism Diagnostic Observation Schedule, 2e édition, basé sur les données cliniques, qui peuvent aider à estimer la probabilité post-test d'autisme dans un cas individuel. Les LR positifs sont informatifs pour décider du diagnostic ou du besoin de traitement, un LR de 2 correspondant à environ 15 %, un LR de 5 correspondant à environ 30 % et un LR de 10 correspondant à une augmentation de la probabilité d'environ 45 %. Les LR négatifs, en revanche, sont informatifs pour exclure le diagnostic ou le besoin de traitement, un LR négatif de 0-5 correspondant à environ 15 %, un LR négatif de 0-2 correspondant à environ 30 % et un LR négatif de 0-1 correspondant à des diminutions de probabilité d'environ 45 %. Dans cette approche, il est recommandé de commencer par un screener à large bande, puis de passer à des instruments plus spécifiques et plus complets si nécessaire, afin d'augmenter ou de diminuer suffisamment la probabilité pour confirmer ou infirmer le diagnostic ou le besoin de traitement.

La figure 9B montre l'exemple d'un jeune enfant dont la probabilité initiale d'autisme est de 50 %. Dans ce cas, un score à l'Autism Diagnostic Interview, Revised Toddler qui atteint le seuil de recherche le plus strict augmenterait la probabilité d'autisme à 92 %. Si ce score dépasse le seuil de probabilité personnalisé et que l'interaction du clinicien avec l'enfant et ses observations vont également dans le sens d'un diagnostic d'autisme, la personne, la famille et l'équipe clinique pourraient décider de terminer l'évaluation étagée et personnalisée.

Le clinicien doit personnaliser le seuil permettant d'exclure ou de confirmer un diagnostic ou un besoin de service (figure 9C), en tenant compte des avantages et des coûts associés au diagnostic et à l'intervention, ainsi que des perspectives et des préférences de la famille (figure 5). Par exemple, un seuil de probabilité modérément élevé peut être suffisant lorsque l'objectif est d'évaluer si un enfant anxieux a besoin d'adaptations spécifiques à l'autisme dans le cadre d'un traitement de thérapie cognitivo-comportementale, ou pour décider si un enfant présentant un retard de langage en âge préscolaire doit bénéficier d'une intervention précoce de faible intensité, médiée par les parents, visant à améliorer la communication sociale. D'autre part, lors d'une évaluation diagnostique pour la planification d'un traitement à long terme, ou lors du début d'un traitement comportemental intensif axé sur l'autisme, le clinicien et la personne ou la famille peuvent décider ensemble d'un seuil de probabilité élevé.

Cette approche est courante dans la médecine fondée sur les preuves. En santé mentale, des articles publiés basés sur des approches similaires sont disponibles pour le trouble bipolaire et le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Des nomogrammes de probabilité visuels imprimables (par exemple, la figure 9B), des calculatrices en ligne et des applications sont disponibles gratuitement pour calculer la probabilité post-test. Ces probabilités ne sont pas nécessairement quelque chose qu'un clinicien calculerait pour un patient individuel, mais plutôt une façon pour les cliniciens d'utiliser des données de groupe pour faire des recommandations sur les séquences d'évaluations et les seuils potentiels (qui dépendraient du contexte et des caractéristiques de l'individu). Les cliniciens doivent intégrer des informations allant au-delà de la lecture des scores sur les instruments pour franchir des étapes personnalisées (figure 8).

Mécanismes de changement

Malgré le nombre croissant de preuves empiriques en faveur d'un petit nombre d'approches thérapeutiques qui fonctionnent dans l'autisme et de l'utilisation d'interventions dont les preuves sont claires ou probables, on sait relativement peu de choses sur la façon dont les traitements fondés sur des preuves fonctionnent, que ce soit en termes de mécanismes de changement ou de composants actifs. De nombreux financeurs de la recherche dans les pays à haut revenu ont mis l'accent sur l'identification des facteurs neurobiologiques qui pourraient contribuer à une réponse positive au traitement (comme résumé précédemment). À ce jour, cependant, l'utilité de ces efforts de recherche pour les familles et les cliniciens a été séduisante, mais moins fructueuse. Les difficultés à identifier le rôle des biomarqueurs dans la réponse au traitement sont multiples. Tout d'abord, en raison de l'hétérogénéité de l'autisme, le biomarqueur putatif peut n'être présent que dans un sous-groupe et donc échapper à la détection dans des populations plus larges. Ensuite, la nature évolutive de l'autisme suggère qu'un biomarqueur donné pourrait être pertinent à certains stades du développement, mais pas à d'autres.

Enfin, la reproductibilité des mesures neurobiologiques et leur applicabilité aux individus au-delà de sous-groupes spécifiques ne sont pas claires. Une prise en compte plus ciblée des facteurs comportementaux qui interviennent dans le changement, qui peuvent être mesurés de manière fiable et qui sont plus accessibles à la plupart des prestataires, pourrait fournir des informations plus immédiatement utiles.

De plus, l'efficacité d'une intervention dans le cadre d'un essai contrôlé randomisé peut être affectée par des variables intervenantes connues ou inconnues (et mesurées ou non) (par exemple, l'amélioration des problèmes de sommeil concomitants ou la diminution du stress parental pendant une étude d'intervention peuvent contribuer à l'amélioration du comportement perturbateur). Dans ces exemples, il peut être difficile de déterminer la séquence temporelle ou la direction du changement : par exemple, la diminution du comportement perturbateur de l'enfant a-t-elle réduit le stress parental, ce qui a ensuite contribué à améliorer l'efficacité des parents et à réduire davantage le comportement perturbateur, ou vice versa ? Collectivement, ces considérations indiquent la nécessité d'approches d'intervention plus adaptées, avec des hypothèses a priori sur les mécanismes de changement, y compris les facteurs psychosociaux et les mesures neurobiologiques, intégrées dans des plans de recherche avec des échantillons de taille suffisante pour les détecter. En attendant, il existe des études sur les composantes environnementales et comportementales actives. Les conclusions sur l'importance des changements de comportement des parents pour les résultats de la communication sociale et les principales caractéristiques diagnostiques chez l'enfant ont été reproduites. En fait, la faisabilité documentée de nombreuses interventions menées par les parents fournit même ce que l'on appelle des données de mise en œuvre, qui font cruellement défaut pour les interventions dans la communauté. Les améliorations proximales de l'engagement conjoint ont été liées à des effets en aval sur les compétences de communication sociale et le développement du langage. Un engagement réussi dans les activités de la cour de récréation de l'école prédit une réponse positive aux interventions sociales. Les préférences et les croyances des parents et des soignants à l'égard d'un traitement peuvent être pertinentes pour la réponse au traitement de l'enfant et le changement potentiel.

Intensité et durée

Les connaissances sur l'intensité et la durée d'une intervention donnée sont rares, et peu de comparaisons systématiques ont été effectuées à ce jour. Une étude récente de Rogers et de ses collègues, menée sur trois sites différents, a comparé deux types d'intervention (analyse appliquée du comportement et Early Start Denver Model) à deux intensités différentes et relativement élevées (12 h par semaine contre 20 h par semaine) pour des enfants autistes de 2 ans. Il n'y avait pas de différence de résultats selon le type ou l'intensité du traitement sur les manifestations de l'autisme, bien qu'une amélioration plus importante ait été constatée dans l'un des trois sites où l'intensité était plus élevée. Ce résultat est un début ; l'étape suivante consisterait à déterminer si des interventions régulières, relativement intenses et en face à face de ce type ont des effets différents de ceux des visites habituelles en clinique ou des interventions de faible intensité, menées par les parents, qui sont encore moins fréquentes.

Les débats actuels de politique publique sur le format et les ressources de l'intervention précoce ont lieu dans de nombreux pays en l'absence relative de données fiables. Dans les pays à haut revenu comme dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire, les décisions relatives au moment et à l'intensité du traitement doivent être fondées sur des preuves plutôt que sur ce qui est le plus ardemment promu, en reconnaissant que le changement est possible mais ne peut être considéré comme acquis. Les questions relatives au moment et à l'intensité de l'intervention ne concernent pas seulement la petite enfance. Comme nous l'avons vu dans la section Potentiel de changement, ces préoccupations s'étendent à l'adolescence et à l'âge adulte, car les changements développementaux se poursuivent au cours de ces périodes et les individus restent sensibles à l'apparition d'affections associées à ces stades. Comme indiqué précédemment, les préoccupations concernant le moment et l'intensité de l'intervention sont très pertinentes pour la conception de programmes dans des environnements à faibles ressources, où les décisions de sélection concernant la gestion des ressources sont cruciales. Lorsque de telles lacunes existent, des études systématiques sont nécessaires pour fournir des preuves sur lesquelles les décisions doivent être prises.

Un autre facteur important mais souvent négligé est le suivi post-traitement. Des séances de rappel post-intervention ont été proposées dans certains cas et pourraient être utiles, mais elles n'ont pas encore été formellement évaluées dans des essais sur l'autisme. Certaines études ont montré un bénéfice continu jusqu'à 6 mois après le traitement. Cependant, de nombreuses interventions empiriques, telles que les programmes de communication sociale précoce assistés par les parents, la formation des parents aux problèmes de comportement, la formation aux compétences sociales et la thérapie cognitivo-comportementale pour l'anxiété, ont principalement démontré des effets à court terme et on sait relativement peu de choses sur les résultats à plus long terme.

Questions relatives à la conception et aux résultats de la recherche

Au milieu de ces dilemmes, on sait étonnamment peu de choses sur les questions pratiques liées à la mise en œuvre des interventions les plus courantes et les mieux étudiées, en dehors de quelques interventions menées par les parents. Le nombre d'articles de synthèse, de méta-analyses et de lignes directrices sur les interventions en matière d'autisme dépasse de loin le nombre d'essais contrôlés randomisés de haute qualité, quelle que soit l'intervention. Les essais contrôlés randomisés sont essentiels pour élargir la base de preuves des interventions spécifiques à court terme. Cependant, la séquence recommandée et éprouvée pour développer et tester des interventions complexes (c'est-à-dire le développement d'un modèle, la faisabilité d'un projet pilote, l'efficacité et la tolérance, l'efficacité dans un cadre d'échantillonnage plus large, et la mise en œuvre dans des contextes communautaires) a rarement été réalisée dans le domaine de l'autisme. Les effets bénéfiques des combinaisons de traitements psychosociaux et pharmacologiques sont largement reconnus, mais il n'existe pratiquement aucune recherche sur ces combinaisons. Bien que fondamentalement rationnelle, la voie traditionnelle des essais contrôlés randomisés est longue et coûteuse, et peu d'interventions dans l'autisme sont susceptibles de passer par cette séquence complète. Certains chercheurs ont appelé à un investissement massif dans des essais contrôlés randomisés de haute qualité, systématiques, bien conçus et multisites pour les nombreuses interventions différentes actuellement utilisées. L'hypothèse est qu'un enfant ou un adulte et sa famille passeront d'une intervention modulaire à court terme à une autre tout au long de leur vie. Pourtant, cette approche de la création d'une base de preuves cliniquement utiles est irréaliste. Même si des fonds étaient disponibles pour les nombreux essais à grande échelle qui seraient nécessaires pour étudier les interventions à différents âges et pour différents sous-ensembles d'enfants et d'adultes autistes, en particulier si l'objectif était de tester les facteurs de réussite, la plupart des interventions psychosociales ne durent que 3 à 4 mois, et il existe peu de preuves de leur généralisation au-delà des cibles d'intervention proximales. Au fur et à mesure que l'enfant ou l'adulte fait face à de nouvelles demandes et nécessite des approches différentes, d'autres interventions modulaires susceptibles d'être efficaces seraient mises en place. Cependant, les défis pratiques que représente la réalisation de brefs essais contrôlés randomisés à chaque moment pour différents groupes de personnes autistes sont immenses. Les interventions modulaires ont du sens si l'on part du principe qu'elles enseignent une compétence spécifique qui pourrait potentiellement être généralisée ou évoquer une cascade d'apprentissage (par exemple, aider la famille d'un jeune enfant à jouer et à communiquer avec lui conduit à une amélioration ultérieure du langage ou des compétences sociales). Cependant, à notre connaissance, il n'existe pas de mécanismes de financement pour de tels programmes de recherche, même dans les pays à haut revenu avec les plus grandes dépenses en matière de recherche ; il n'est pas non plus possible de mettre en œuvre de tels programmes sur une longue période sans changement de priorités des organismes de financement. En outre, peu d'études de suivi documentent les progrès continus au-delà des objectifs immédiats de ces interventions ; même dans ce cas, les liens de causalité sont très difficiles à identifier.

Démontrer l'efficacité d'une intervention ne garantit pas son adoption ou sa durabilité dans la communauté au sens large. La reconnaissance du fait que la mise en œuvre des approches est distincte du soutien empirique est à la base de la science de la mise en œuvre. Les preuves montrant que les tailles d'effet dans les interventions universitaires sont plus importantes que celles dans la communauté ne sont pas surprenantes, mais cela ne signifie pas non plus que les interventions dans la communauté ne peuvent pas être efficaces. Au contraire, cette différence d'efficacité devrait inciter à affiner les méthodes de mise en œuvre des interventions dans la communauté. L'écart entre ce que la recherche offre actuellement et les besoins des personnes, des familles et des communautés concernées par l'autisme appelle à agir et à repenser la science de la pratique clinique dans ce domaine. Une prise en compte plus systématique des composantes essentielles des interventions et des adaptations nécessaires pour favoriser leur adoption dans la communauté est une question urgente pour améliorer la vie des personnes autistes et de leurs familles. Peut-être plus que dans d'autres domaines tels que la psychiatrie et la pédiatrie, la plupart des essais contrôlés randomisés d'interventions psychosociales dans l'autisme sont restés étroitement liés aux concepteurs de programmes universitaires. Bien que ces liens étroits aient l'avantage de garantir la supervision d'experts et la fidélité de chaque modèle de traitement dit "sur mesure", ils limitent le nombre de réplications indépendantes de différentes approches et l'identification de composantes communes et efficaces - qui sont communes à de nombreux programmes - qui peuvent être testées plus largement dans les services communautaires par des praticiens non experts, et qui sont nécessaires pour l'étude d'une mise en œuvre plus large.

Les essais contrôlés randomisés constituent l'étalon-or des preuves et l'approche la plus reconnue pour étudier les interventions. Néanmoins, la recherche sur l'autisme pourrait bénéficier des approches alternatives développées dans d'autres domaines de la santé publique et mentale, ce qui nécessiterait de modifier les systèmes qui s'appuient actuellement sur les normes traditionnelles de la recherche de haute qualité, comme la rédaction de lignes directrices. Il existe toute une série d'approches qui peuvent être utilisées pour évaluer la causalité. Faire participer les parties prenantes (par exemple, les usagers, les cliniciens, les administrateurs, les membres de la famille et les personnes autistes) à l'élaboration et à l'adaptation des interventions est un point de départ. Le renforcement de la capacité des systèmes à recevoir l'intervention et les stratégies visant à faciliter l'introduction réussie et l'adoption durable d'un nouveau programme sont d'autres étapes essentielles. Pour constituer une base de données probantes et tester les interventions dans des conditions réelles, en tenant dûment compte des ressources humaines et des coûts, un large éventail de modèles de recherche sera nécessaire. L'efficacité peut être testée avec une mise en œuvre par les chercheurs dans le cadre de la pratique, comme les approches médiatisées par les pairs dans les écoles. La mise en œuvre peut être effectuée par le personnel de la communauté (par exemple, les enseignants et les travailleurs sociaux) avec un suivi et des mesures de résultats collectés par les chercheurs. Les essais contrôlés randomisés psychosociaux comparent souvent une intervention étudiée à un traitement habituel. Comme indiqué, les soins habituels varient largement et leurs effets peuvent égaler ou dépasser les bénéfices de l'intervention de l'étude. Les modèles peuvent tester l'ordre des interventions par le biais d'une série de randomisations séquentielles des participants à l'étude en fonction de leur réponse initiale, comme dans un modèle d'essai randomisé à assignation multiple séquentielle. Ces modèles de recherche ont commencé à être appliqués dans le domaine de l'autisme pour montrer les avantages de différents traitements (par exemple, la thérapie directe uniquement par rapport à l'utilisation d'appareils générateurs de parole) et incarnent d'une certaine manière les soins échelonnés et la santé personnalisée. Cependant, ils pourraient être utilisés encore plus efficacement, avec une planification délibérée et des échantillons de taille suffisante, pour montrer quels traitements fonctionnent le mieux avec quels enfants et dans quelle mesure une réponse précoce à un traitement permet de prédire le résultat final avec cette intervention, une autre approche ou les deux. Les modèles d'essais randomisés à assignation multiple séquentielle sont prometteurs, mais nécessitent de grands échantillons et une analyse sophistiquée des données.

De nombreuses interventions ont des éléments communs, dont certains peuvent être essentiels. Les études axées sur l'essai de composants actifs ou de combinaisons de composants, telles que les conceptions de stratégie d'optimisation multiphase, peuvent être utilisées pour tester un ensemble de traitements simplifiés, évolutifs et moins coûteux. Une autre application des plans stratégiques d'optimisation multiphase pourrait impliquer une évaluation randomisée des stratégies de mise en œuvre en mettant l'accent sur l'évolutivité.

Les essais contrôlés par observation et non randomisés présentent de nombreuses limites méthodologiques, notamment les facteurs de confusion non mesurés, la causalité inverse et d'autres biais. Cependant, étant donné que le suivi à long terme nécessaire pour établir les effets des essais contrôlés randomisés peut être trop coûteux ou trop difficile à atteindre en raison de la déperdition, les études d'observation peuvent être un moyen pratique d'identifier les cibles de traitement et d'évaluer les interventions. Il existe une série d'approches qui peuvent être utilisées pour évaluer la causalité, comme les expériences naturelles et l'analyse des variables instrumentales. Une autre approche pour réduire le décalage entre l'efficacité et la mise en œuvre est l'application de plans d'étude hybrides qui combinent l'efficacité et la mise en œuvre. Dans une conception hybride, une étude peut tester des stratégies de mise en œuvre spécifiques dans le contexte d'une étude d'efficacité. Par exemple, dans une population ayant peu d'accès à des professionnels de la santé mentale, une étude d'efficacité de la mise en œuvre pourrait comparer deux approches pour former des parents à former d'autres parents à la gestion du comportement. Les résultats pourraient rassurer les décideurs, les cliniciens et les consommateurs quant à la stratégie de mise en œuvre prête à être appliquée à plus grande échelle.

Les études épidémiologiques systématiques, les études minutieuses de cas unique avec des efforts systématiques pour réduire les biais, et les conceptions telles que les essais en coin par étapes offrent des moyens d'aborder les défis inhérents à la recherche sur une population hétérogène et en évolution. Pourtant, la plupart des directives de pratique actuelles ne prévoient pas de telles études. En outre, l'utilisation de nouvelles modalités pour réaliser et évaluer les interventions et les formations dans les communautés difficiles à atteindre, comme la technologie numérique et la surveillance à distance, suscite un grand intérêt. Cependant, à ce jour, il existe peu de preuves que ces méthodes permettent de réduire le délai entre la recherche et la pratique, ou de réduire les disparités d'accès entre les HIC et les LMIC.

La recherche dans les écoles

Les écoles sont un système qui offre une occasion unique de faire le lien entre la recherche et la pratique, bien que la fréquence et la qualité de ce lien soient variables. Dans la plupart des HIC, les écoles publiques ne peuvent légalement exclure les enfants ayant des besoins spéciaux.

Dans les LMIC, les parents peuvent se battre pour que leurs enfants soient inclus dans les écoles ordinaires et plaider pour des services appropriés pour les élèves qui ont besoin d'une structure adaptée. Le mandat d'inclusion des enfants autistes dans les écoles devrait être un objectif prioritaire des politiques publiques. En plus du renforcement des compétences académiques, un enseignement approprié à l'école devrait augmenter les capacités d'adaptation et promouvoir l'indépendance. Les écoles offrent des environnements quotidiens qui peuvent être incroyablement utiles ou difficiles (par exemple, en cas de harcèlement), en fonction de l'adéquation personne-environnement. Les obstacles à la recherche en milieu scolaire comprennent les difficultés à obtenir une compensation de la part des administrateurs et du personnel communautaire, ce qui est essentiel pour soutenir l'utilisation d'une nouvelle intervention par les prestataires scolaires. Il est également difficile de former les prestataires pour qu'ils mettent en œuvre les interventions avec fidélité. Malgré ces difficultés, si la recherche en milieu scolaire est correctement conçue et soutenue, le grand nombre d'enfants autistes desservis dans les écoles offre un contexte naturel pour tester les interventions à grande échelle en se concentrant sur les résultats pertinents, tels que la poursuite des études en classe, l'acquisition d'aptitudes à la vie quotidienne et de meilleures interactions avec les pairs. La recherche en milieu scolaire peut être particulièrement utile dans les communautés mal desservies et dans les LMIC.

Recherche interventionnelle tout au long de la vie, avec un accent ciblé sur les adolescents et les adultes

La recherche sur les interventions auprès des adolescents et des jeunes adultes autistes s'est principalement concentrée sur les compétences sociales ou la cognition sociale. et l'anxiété concomitante. Certains programmes plus récents ont toutefois abordé le fonctionnement exécutif et des questions pratiques telles que l'emploi. La plupart de ces recherches n'ont pas inclus les personnes présentant une déficience intellectuelle. Il est nécessaire de mener des recherches futures pour tester les interventions visant à promouvoir une indépendance réalisable pour les adolescents et les adultes autistes, en se concentrant sur des résultats tels que l'emploi, des compétences sociales significatives et généralisables, l'amélioration des conditions de santé mentale cooccurrentes courantes, ainsi qu'un fonctionnement et un bien-être plus larges (par exemple, selon la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé de l'OMS).

La recherche sur l'autisme à l'âge adulte en général est rare et relativement récente (la plupart des études datant des 20 dernières années) ; celle sur les adultes plus âgés est presque inexistante, et il existe un besoin urgent pour les organismes de financement et les chercheurs de donner la priorité à la recherche sur les interventions et l'évaluation sur l'ensemble des capacités et de la durée de vie. En outre, l'inclusion de personnes ayant une expérience vécue de l'autisme dans la planification et la réalisation de ces recherches est de plus en plus reconnue comme essentielle. La brièveté de ce paragraphe reflète le peu de données disponibles dans ce domaine, et non son importance.

Inclusion des communautés et des personnes sous-représentées et mal desservies

La plupart des données probantes issues de la recherche interventionnelle sur l'autisme sont fondées sur des recherches menées dans des pays à revenu intermédiaire et des pays à haut revenu, les enfants blancs constituant la majorité des participants. Les preuves croissantes de la transportabilité des versions adaptées d'approches bien documentées sont encourageantes ;

des recherches supplémentaires dans les pays à faible revenu sont clairement nécessaires. La recherche sur le transfert d'interventions efficaces dans des zones mal desservies, des communautés culturellement et linguistiquement diverses, et des lieux socioéconomiquement défavorisés est rare. Les efforts de recherche dans les LMIC et les communautés mal desservies nécessitent une adaptation culturelle et une documentation de la mise en œuvre et de l'efficacité des interventions.

Enfin, une plus grande attention de recherche est justifiée pour les sous-groupes de personnes autistes mal desservies, comme les enfants minimalement verbaux, les personnes présentant un autisme profond, les adultes, les femmes, les groupes ethniques minoritaires, les immigrants et les réfugiés.

Considérations pour la recherche dans les LMIC

Bien que nous soutenions et visions à ce que la recherche se déroule dans divers contextes et communautés, ces efforts de recherche naissants doivent être menés dans le respect des directives éthiques obligatoires. Dans certains LMIC, il n'existe pas de comité d'éthique, il peut y avoir un déséquilibre de pouvoir entre les chercheurs et les participants, et certaines familles et personnes peuvent ne pas être familiarisées avec la signification du consentement éclairé et leur droit de refuser de participer. Pour garantir que les familles vulnérables ne soient pas soumises à des pratiques contraires à l'éthique, il est impératif d'assurer une surveillance de la recherche de la plus haute qualité. Comme c'est le cas dans n'importe quel contexte, la recherche dans les LMIC doit adopter une approche participative qui inclut les personnes autistes, leurs familles et les prestataires potentiels afin de maximiser l'utilité et la pertinence de la recherche.

Comprendre les coûts-avantages relatifs des interventions soutenues empiriquement

Les ressources ne sont jamais suffisantes pour répondre à tous les besoins ou satisfaire tous les désirs. Par conséquent, les décisions concernant les interventions à mettre en œuvre sont généralement fondées non seulement sur leur efficacité, mais aussi sur leur coût.

Il s'agit d'une question de politique publique urgente, tant dans les PHR/HIC que dans les LMIC. Malheureusement, le rapport coût-efficacité des interventions en matière d'autisme est très peu étudié (à de rares exceptions près), et nous recommandons cette étude comme une priorité pour la recherche clinique future (encadré 6). En outre, les perspectives à court et à long terme méritent d'être prises en considération. Pour certaines interventions, de petits effets initiaux, par exemple en matière de communication sociale, pourraient se traduire par des gains à plus long terme, alors que les effets d'autres interventions peuvent être limités au contexte immédiat. Ces interventions pourraient, à leur tour, avoir des implications économiques très différentes. Pour défendre les besoins des personnes autistes et de leurs familles, où qu'elles vivent, le défi consiste à mettre en œuvre des stratégies évolutives pour la fourniture d'interventions fondées sur des données probantes ou de meilleures pratiques afin d'améliorer l'accès aux soins, dans les limites des ressources humaines et des budgets disponibles.

Encadré 6 - Recommandations pour la recherche clinique

1 - Les questions les plus urgentes concernent ce qui fonctionne pour qui, quand et à quelle intensité ou quantité.

- Les réponses à ces questions permettraient le développement approprié d'interventions évolutives dans le monde entier et sont essentielles pour améliorer la science qui sous-tend les décisions de pratique dans les pays à revenu faible et moyen (PRFM/LMIC) ; les recherches futures, tant dans les pays à revenu élevé que dans les PRFM, doivent être suffisamment puissantes pour répondre à ces questions.

- La recherche sur les adolescents et les adultes est particulièrement nécessaire, bien qu'une meilleure compréhension des différences de développement dans les premières années (où les changements sont plus rapides) et de leur variance avec les interventions (comme facteur modérateur et comme prédicteurs) soit également importante.

2 - Les essais contrôlés randomisés pour les interventions à court terme (y compris les essais médicamenteux et comportementaux) sont une priorité, mais le domaine doit aller au-delà des plans d'essais basiques à deux groupes comparant une intervention ciblée à un traitement habituel pour tester l'efficacité relative de différents types, intensités ou combinaisons d'interventions.

3 - Des essais de mise en œuvre et d'efficacité sont nécessaires pour combler les lacunes telles que l'efficacité en dehors des cliniques, l'efficacité auprès de diverses populations dans des tranches d'âge, des niveaux de développement et des milieux socio-économiques et culturels, et la mise en œuvre de la formation requise et des changements de systèmes nécessaires pour rendre les interventions évolutives.

4 - Les essais contrôlés randomisés devraient évaluer la généralisation au-delà des évaluations spécifiques au traitement et des rapports des parents sur les changements à court terme pour aborder le suivi à long terme des interventions ciblées, en incluant des analyses de rentabilité et d'impact budgétaire dans leur conception ; les mécanismes potentiels de changement, y compris les facteurs liés à l'enfant, à la famille et à la société, et les facteurs modérateurs des résultats, devraient être prioritaires autant que la preuve qu'une intervention donnée à court terme est efficace.

5 - Des alternatives aux essais contrôlés randomisés traditionnels doivent être développées et soutenues pour répondre à d'autres défis, y compris les difficultés à trouver des groupes de comparaison pour le traitement habituel, les circonstances où la randomisation n'est pas possible, les études sur l'utilisation d'approches et d'outils déjà en place, et les thérapies couramment utilisées dans la pratique clinique (par exemple, l'orthophonie, l'ergothérapie ou les approches éducatives) ; les systèmes soutenant les lignes directrices doivent répondre à la nécessité de tels modèles et envisager comment les évaluer au-delà des normes traditionnelles.

6 - Outre les facteurs prédictifs des progrès et des résultats, la recherche devrait s'intéresser aux facteurs qui favorisent la résilience et les capacités de certaines familles et de certains individus et à ceux qui constituent des obstacles et des défis pour d'autres.

7 - Il est essentiel d'inclure les parties prenantes dans l'élaboration des plans d'essais cliniques et des mesures des résultats, y compris sur la meilleure façon d'utiliser les mesures des résultats rapportées par les patients.

8 - La recherche sur le dépistage précoce chez les enfants d'âge préscolaire (généralement jusqu'à l'âge de 6 ans) devrait passer des évaluations à court terme de la précision des instruments de dépistage spécifiques à l'autisme à l'efficacité de stratégies de surveillance plus larges adaptées aux modèles locaux de prestation de services, qui devraient viser à identifier à la fois l'autisme et d'autres troubles du développement neurologique apparaissant précocement et coexistant fréquemment, et inclure un suivi à plus long terme et une évaluation des coûts et des avantages pour l'ensemble de la population.

9 - Il est possible de mener des recherches de haute qualité dans les PRFM ; le soutien à ces études est crucial et devrait porter sur la mise en œuvre et la faisabilité ainsi que sur les résultats.

10 - La technologie a le potentiel de réduire les disparités et d'améliorer les soins cliniques et la qualité de vie des personnes et des familles qui vivent avec l'autisme et d'autres conditions neurodéveloppementales ; pour réaliser ce potentiel pour l'autisme, un examen scientifique rigoureux en partenariat avec la communauté de l'autisme et des développements infrastructurels seront nécessaires pour combler le fossé numérique et de la connaissance dans le monde entier.

Mesurer les résultats

Les données empiriques actuelles sur les interventions se heurtent à la rareté des mesures de résultats comparables entre les études. Bien que de nombreuses mesures aient été utilisées dans la recherche sur le traitement de l'autisme, seules quelques-unes ont été validées comme des résultats reflétant des changements significatifs dans la vie des personnes autistes. Il est nécessaire de disposer d'un plus grand nombre de mesures standard, conçues pour être significatives et sensibles aux changements dans les principaux domaines de signes et de symptômes ou dans les conditions associées, et qui peuvent être comparées entre les traitements. Les mesures des résultats rapportés par les patients, souvent remplies par les parents ou les aidants et les enseignants pour les enfants, sont importantes, mais de nombreuses interventions sur l'autisme sont psychosociales, ce qui empêche de masquer les participants, les parents et les enseignants qui sont les mieux placés pour rapporter des résultats significatifs au quotidien. Les effets placebo sont également bien connus pour être puissants. Dans d'autres troubles du développement neurologique, comme le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, les mesures de résultats non aveugles (par exemple, les rapports des parents sur les avantages de la formation parentale) ont produit des estimations biaisées (c'est-à-dire plus élevées) des tailles d'effet que les mesures aveugles, objectives et basées sur la performance.

En revanche, les mesures plus objectives (par exemple, l'Autism Diagnostic Observation Schedule) sont moins susceptibles d'être biaisées, mais elles sont coûteuses et relativement peu sensibles aux changements à court terme. D'autres mesures n'ont pas de validité écologique (c'est-à-dire qu'elles peuvent ne pas être généralisables à des situations réelles). Les résultats pratiques tels que la participation à l'école ou les mesures du stress des parents sont moins souvent rapportés, même lorsqu'ils sont disponibles. Pour réaliser des essais à grande échelle dans des contextes communautaires, les mesures des résultats doivent être utilisables dans différentes études, peu coûteuses, précises, non biaisées et liées aux objectifs du traitement, par opposition aux diagnostics uniquement. Une mauvaise mesure des résultats, la présence d'effets placebo ou d'effets d'attente, et la difficulté de trouver des groupes de contrôle non traités dans les HIC entravent les efforts visant à distinguer les traitements inefficaces des mesures non valables.

Des mesures qui permettent des analyses mécanistes et un meilleur suivi continu des progrès sont également nécessaires. L'utilisation de mesures formatives (et pas seulement sommatives) s'inscrit également dans le cadre des approches méthodologiques avancées actuellement utilisées pour examiner l'efficacité des traitements dans l'autisme, telles que la stratégie d'optimisation multiphase et les plans d'essais randomisés à assignation multiple séquentielle. Dans certains domaines de la santé mentale, la recherche clinique s'est efforcée de développer des moyens de documenter régulièrement les progrès de manière standardisée, souvent sous forme numérique, et de fournir un retour d'information au prestataire et à la famille d'un adolescent ou d'un jeune adulte en cours de traitement. L'analyse comportementale appliquée a une longue tradition de documentation détaillée des réponses des enfants, ces données étant parfois partagées avec la famille. D'autres approches, telles que les Youth Top Problems, les Parent Target Problems, et d'autres résultats rapportés par les patients, engagent les parents, et les adolescents si possible, à désigner les problèmes les plus urgents. Les progrès réalisés sur ces problèmes sont examinés lors des visites de suivi. Tant l'acte de déclaration que l'examen des informations par les prestataires ont été liés à des progrès plus importants, bien que la mesure des progrès soit compliquée dans un trouble hétérogène pour lequel les progrès sont parfois lents. Cependant, certains exemples de mesures dans l'autisme pourraient convenir au double objectif de fournir des données formatives et sommatives, notamment l'Inventaire du comportement autistique [Autism Behavior Inventory].

Il est également nécessaire de développer des mesures de résultats qui peuvent être adaptées à des échantillons plus importants dans le cadre de la complexité des systèmes existants (par exemple, les écoles et les centres communautaires de santé mentale), y compris dans les communautés à faibles ressources et les PRFM, peut-être en utilisant la technologie. Le Brief Observation of Social Communication Change est un exemple de nouvelle mesure, développée pour être utilisée avec de jeunes enfants autistes, qui permet une réadministration plus fréquente et qui pourrait donc potentiellement remplir ce rôle. Elle consiste en une interaction vidéo de 12 à 16 minutes (par exemple, sur un téléphone portable) avec un membre de la famille, un enseignant ou un assistant de recherche non expert, qui peut être réalisée à la maison, à l'école ou dans une clinique, avec des instructions mais sans formation spécifique. Cependant, elle nécessite un codage humain, ce qui implique la formation de codeurs masqués ou la collaboration de codeurs issus de centres existants. L'objectif est de trouver des méthodes automatiques de codage des enregistrements vidéo et audio qui minimiseraient les coûts et la charge de travail tout au long de la vie, mais cette approche est encore en cours de développement.

L'utilisation de tablettes numériques ou d'autres dispositifs technologiques couramment disponibles pour soutenir la collecte de données et la mesure des résultats est intéressante, mais les résultats significatifs de leur effet à ce jour ne sont pas clairs. À terme, les enregistrements audio pourraient donner lieu à des codages automatiques du langage ; les vidéos pourraient être utilisées pour coder la proximité avec les autres ; et les informations sur le sommeil, l'activité ou l'éveil pourraient éventuellement être interprétables. Toutefois, ces enregistrements audio et vidéo devront répondre à des normes psychométriques standard (par exemple, la fiabilité test-retest sur une base individuelle), à des normes de sécurité et à une validation par rapport à des résultats plus reconnus. Le couplage des données entre les bases de données pour l'éducation, la santé et les soins sociaux est également important et a fourni des preuves des avantages à long terme d'une intervention dans d'autres troubles neurodéveloppementaux, tels que le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Enfin, un résultat est plus que la réponse du patient à l'intervention, mais aussi le potentiel de mise en œuvre et la fidélité avec laquelle l'intervention a été faite.