Suite de "The Lancet : avenir des soins et de la recherche clinique en matière d'autisme 7"

Évaluation et gestion des affections associées

Un aspect important de l'hétérogénéité de l'autisme est que la plupart des personnes autistes présentent des troubles associés (c'est-à-dire des troubles du développement, physiques, comportementaux ou psychiatriques) tout au long de leur vie. Ces conditions peuvent être traitées, mais elles affectent souvent la qualité de vie autant que les caractéristiques principales de l'autisme à différents moments de la vie. Les traitements fondés sur des données probantes peuvent améliorer le bien-être des personnes autistes et de leur famille et permettre un meilleur accès à d'autres services et aides. Par exemple, les nouvelles données épidémiologiques de l'étude MoBa analysées pour cette Commission montrent que la proportion d'enfants autistes présentant des difficultés émotionnelles (par exemple, l'anxiété) et comportementales (par exemple, l'hyperactivité et le comportement agressif) accrues dépasse de loin la proportion de ces préoccupations dans la population générale, même dans la tranche d'âge de 18 mois à 5 ans (figure 10). Dans de nombreux cas, les préoccupations augmentent avec l'âge. Dans la petite enfance, 516 (69 %) des 749 enfants (données recueillies pour cette Commission) autistes étaient classés dans l'une des classes caractérisées par des difficultés émotionnelles ou comportementales persistantes ou croissantes ; les trajectoires précoces des difficultés émotionnelles et comportementales étaient également associées à des résultats au milieu de l'enfance (à l'âge de 8 ans) tels que l'altération de la vie quotidienne, l'appréciation de l'école et les amitiés.

Agrandissement : Illustration 1

Figure 10 - Hétérogénéité des trajectoires de difficultés émotionnelles et comportementales durant la petite enfance et des résultats à mi-enfance dans l'étude de cohorte norvégienne sur les mères, les pères et les enfants.

Une analyse de croissance par classes latentes a permis d'identifier cinq modèles (classes) distincts de difficultés émotionnelles et comportementales dans la petite enfance chez 73 838 enfants de l'étude MoBa, pour lesquels les données de la Child Behaviour Checklist à 18 mois, 36 mois et 60 mois étaient disponibles. 516 (69 %) des 746 enfants ayant reçu un diagnostic d'autisme dans le registre norvégien des patients ont été affectés à l'une des trois classes caractérisées par des difficultés persistantes ou croissantes (classes 3, 4 ou 5). Le panneau B montre, pour le groupe autisme, les probabilités (0-1) de difficultés fonctionnelles et de signes au milieu de l'enfance (8 ans) dans chacune des classes de trajectoire. Les résultats restent similaires lorsqu'on exclut les enfants ayant un diagnostic concomitant de déficience intellectuelle. B=difficultés comportementales. CCC-S=Échelle courte de la Children's Communication Checklist 2. E=difficultés émotionnelles. MoBa=items spécifiques de la cohorte MoBa. MFQ=Questionnaire court sur l'humeur et les sentiments. RB=comportements restreints et répétitifs. RSDBD=Échelle d'évaluation des Disruptive Behaviour Disorders. SCARED = Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (dépistage des troubles émotionnels liés à l'anxiété chez l'enfant). SCQ=Social Communication Questionnaire. *Les proportions diffèrent à p<0-001. †Variables continues dichotomisées au 90e centile (ie. 90e percentile (c'est-à-dire la probabilité d'être dans les 10 % supérieurs). ‡p<0-05 pour une probabilité plus élevée que dans la classe de référence. (classe 1).

De nombreuses personnes autistes sont initialement référées pour des signes de maladies associées plutôt que pour des signes d'autisme fondamentaux. L'anxiété, l'agressivité et les problèmes de sommeil sont souvent au centre des préoccupations des parents. Ces troubles ont un impact négatif sur la qualité de vie (par exemple, en introduisant des difficultés dans les relations amicales et à l'école ou au travail) de la petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Par conséquent, l'identification et le traitement des affections associées constituent une composante essentielle des interventions personnalisées et devraient être inclus dans la formulation des objectifs d'intervention à court et à long terme dès l'évaluation. Lors de l'évaluation diagnostique initiale et du suivi, d'autres troubles comportementaux et psychiatriques sont considérés comme des diagnostics différentiels potentiels. Les mêmes normes de diagnostic et de traitement pour ces troubles devraient s'appliquer aux personnes autistes qu'aux autres enfants et adultes, bien que les manifestations de ces conditions puissent varier. Une fois qu'un diagnostic d'autisme est posé, l'intégration des conditions associées et des caractéristiques principales est essentielle pour l'approche de soins échelonnés.

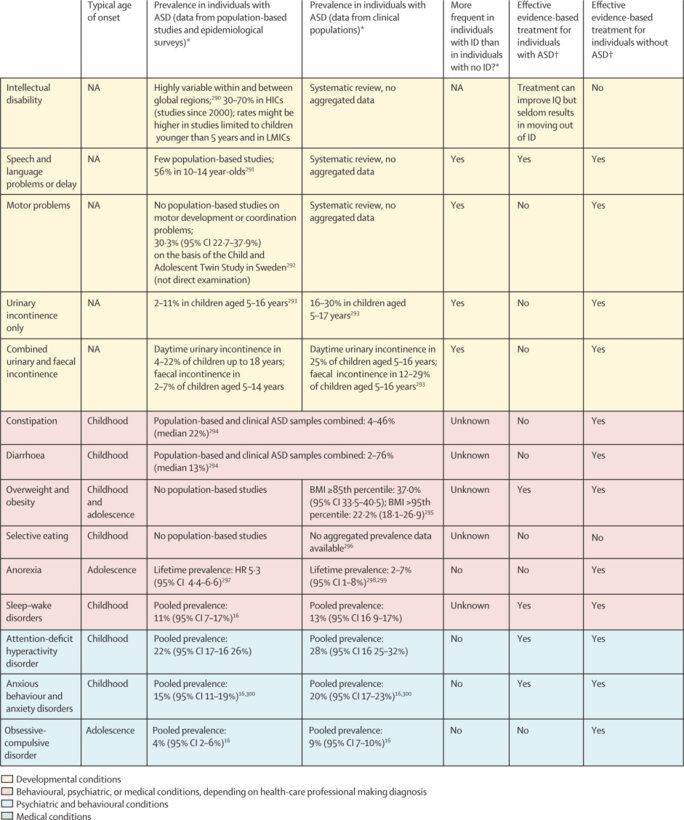

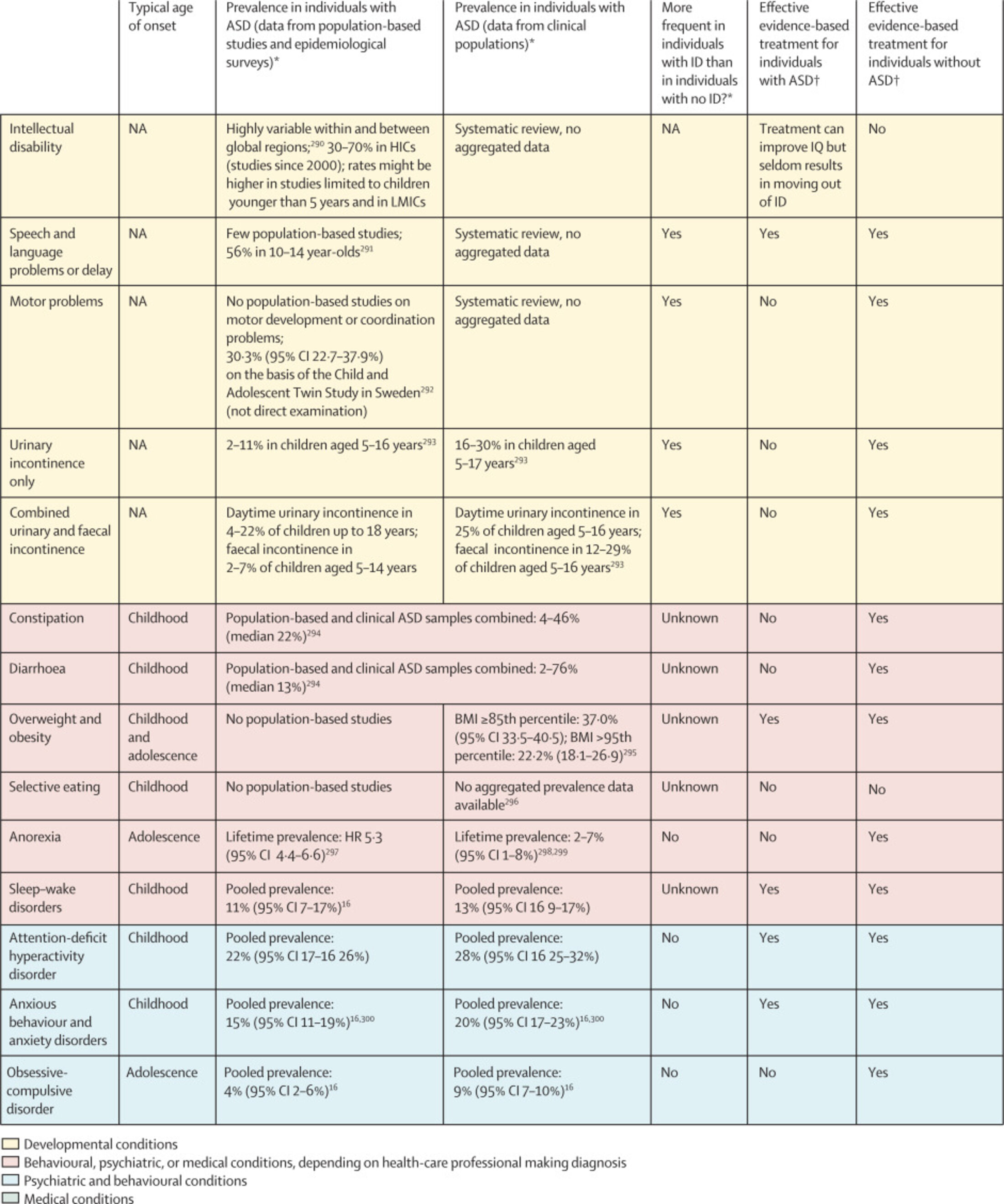

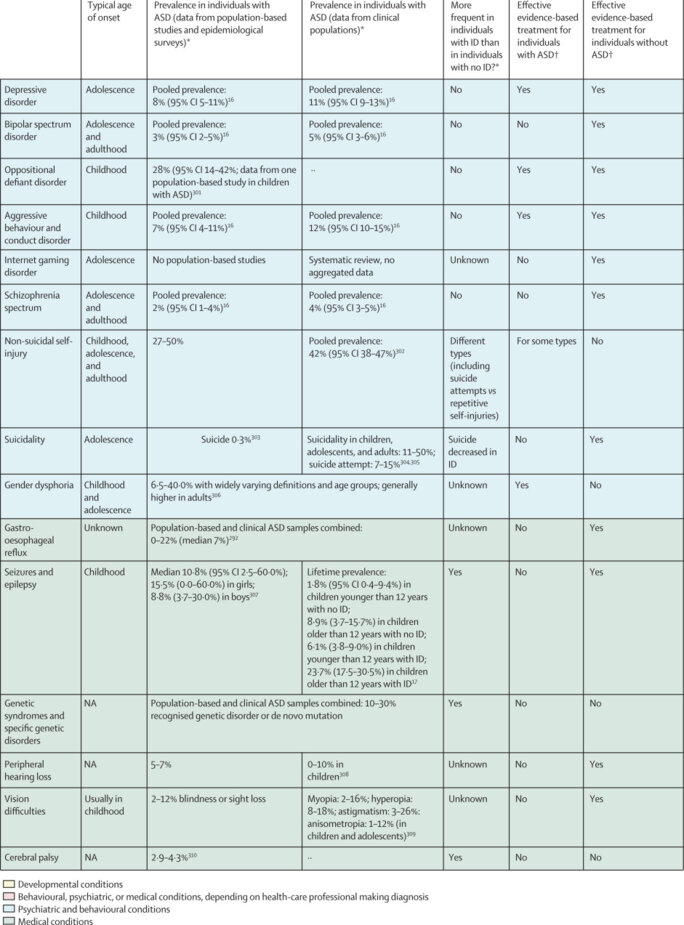

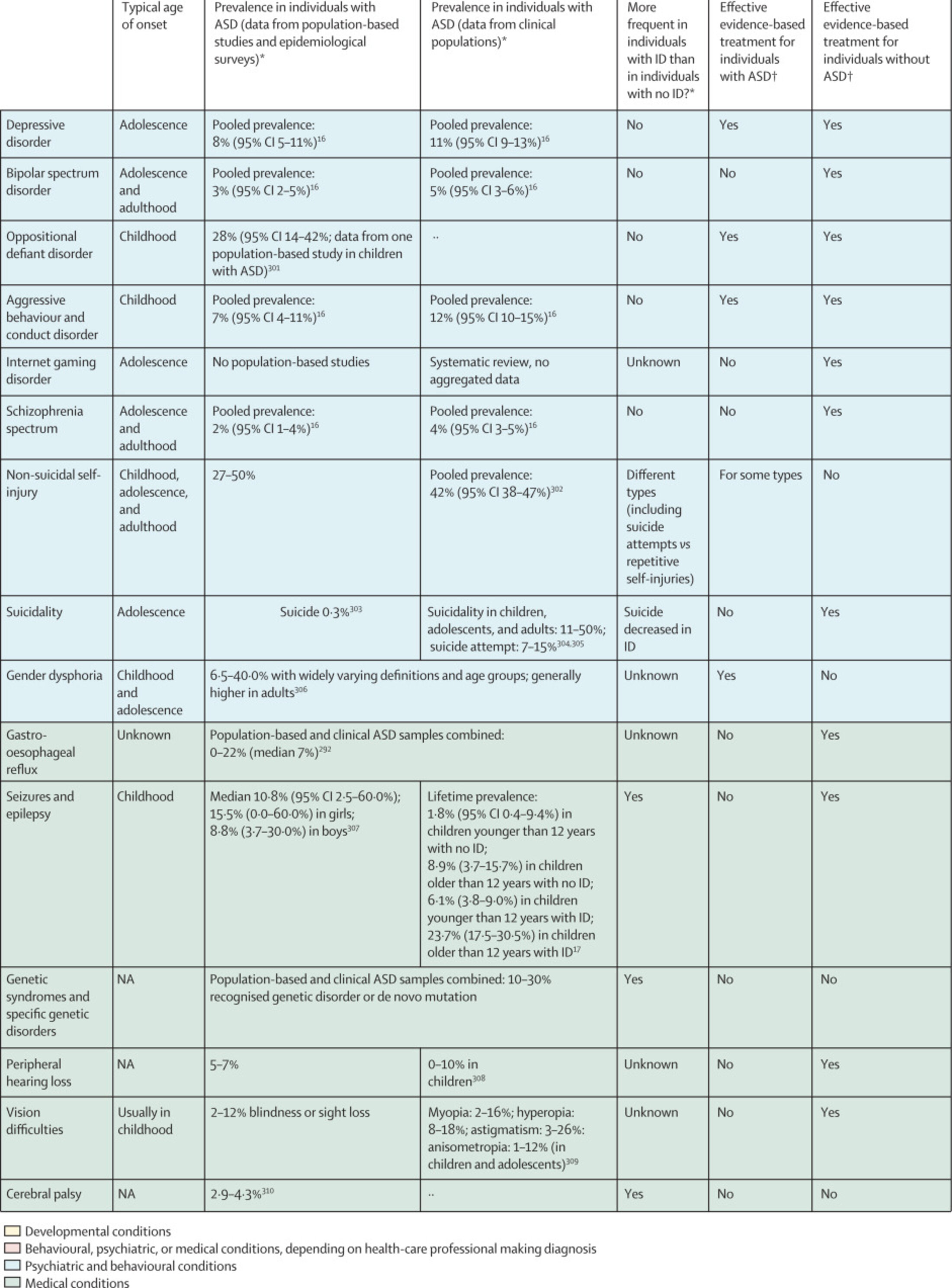

Comme le montrent les figures 5 et 8, il faut appliquer le même système de décisions pour les troubles associés que pour le diagnostic d'autisme. Étant donné que de nombreuses échelles d'évaluation de l'autisme présumé sont confondues par d'autres conditions comportementales (par exemple, l'échelle de réactivité sociale [Social Responsiveness Scale] ), un dépistage et des évaluations diagnostiques spécifiques des diagnostics différentiels de troubles comportementaux et psychiatriques doivent être effectués pendant l'évaluation. Les procédures de soins progressifs et de santé personnalisée ainsi que les données provenant de nouveaux systèmes (par exemple, la figure 9) qui utilisent des données probabilistes provenant d'échantillons autistes peuvent être appliquées pour rationaliser les choix des domaines d'intérêt. Un environnement clinique avec un prestataire bien informé, culturellement approprié, adapté aux besoins des parties prenantes, et qui laisse suffisamment de temps pour l'évaluation, la discussion et la prise de décision participative est nécessaire pour soutenir une évaluation diagnostique réussie des conditions associées. La figure 11 montre la prévalence des troubles associés courants selon des études de population ou cliniques. Le large éventail de prévalence pour de nombreuses affections (également évident dans les méta-analyses ) résulte de biais de vérification et de différences de mesure entre les études et de différences réelles entre l'âge, le sexe et les échantillons. Étant donné que des facteurs similaires varient dans les études portant sur la population générale, nous ne présentons pas de taux de prévalence comparatifs mais indiquons plutôt des preuves solides que les taux sont plus élevés chez les personnes autistes. Malgré ces facteurs de confusion, l'hétérogénéité de la prévalence et de l'incidence de ces troubles est clairement associée de différentes manières à différents âges, ce qui se traduit par des taux plus élevés de troubles de l'attention avec hyperactivité chez les enfants et des taux plus élevés de dépression, de schizophrénie et de troubles bipolaires à l'âge adulte.

Le risque partagé sous-jacent d'autisme et de troubles associés peut être lié à un risque génétique partagé, comme pour le trouble de déficit de l'attention/hyperactivité, la déficience intellectuelle (par exemple, le syndrome de l'X fragile) ou différentes formes d'épilepsie (par exemple, la sclérose tubéreuse complexe). Le risque psychosocial partagé est un facteur possible pour d'autres affections, mais les preuves de cette possibilité sont rares.

Figure 11 - Affections associées courantes chez les personnes autistes

Agrandissement : Illustration 2

Agrandissement : Illustration 3

ASD= trouble du spectre de l'autisme [TSA]. HIC=pays à revenu élevé. HR=hazard ratio. ID=déficience intellectuelle. QI = quotient intellectuel. NA=non applicable (c'est-à-dire condition innée ou développementale). LMIC/PRFM = pays à revenu faible et intermédiaire. RR=risque relatif. *Données basées sur sur des revues systématiques et des méta-analyses d'études de population population ou (si population ou (en l'absence d'études population) de revues systématiques d'études sur l'autisme. Si les études différenciaient entre la durée de vie et la prévalence à 3-6 mois, cela est indiquée ; sinon, cette différenciation est absente des études. Si des données agrégées sont manquantes, seules les fourchettes indiquées. †Données basées sur au moins un essai contrôlé randomisé d'enfants ou d'adolescents TSA, de déficience intellectuelle (sans TSA), ou dans la population générale présentant la condition respective (non TSA).

Conceptualisation des troubles associés à l'autisme

Chaque fois que deux affections se manifestent à des taux qui dépassent une probabilité fortuite, on s'intéresse inévitablement à la nature de l'association. Le terme de comorbidité est généralement appliqué à la cooccurrence de deux affections (par exemple, l'autisme et l'anxiété), ce qui implique qu'elles sont indépendantes, mais il se peut que les deux affections ne soient pas séparées et qu'elles se chevauchent ou soient associées de manière complexe. Par exemple, un comportement non conforme, irritable et oppositionnel peut être lié à une rigidité ou à une communication verbale déficiente, ce qui peut également masquer l'anxiété comme moteur sous-jacent du comportement externalisé.

L'anxiété peut être liée à des aspects du style cognitif qui sont plus courants dans l'autisme, tels qu'une fonction exécutive déficiente. et l'intolérance à l'incertitude.

De même, les symptômes dépressifs peuvent suivre les problèmes d'interaction sociale avec les pairs, mais peuvent également être liés à d'autres facteurs de risque environnementaux. Par conséquent, nous utilisons le terme de conditions cooccurrentes en sachant que les relations entre l'autisme et les autres conditions peuvent être complexes.

Le chevauchement des manifestations de l'autisme et d'autres problèmes de santé mentale constitue un défi clinique tant pour l'évaluation que pour l'intervention. Par exemple, l'évitement social peut être le signe d'un trouble anxieux ou de l'autisme ; l'apparente anxiété de séparation peut refléter la forte réaction de l'enfant à un changement de routine plutôt qu'à la séparation elle-même ; et une explosion émotionnelle dans un environnement nouveau peut être la conséquence d'une rigidité et d'une intolérance à l'incertitude et non d'une anxiété généralisée. Que ces problèmes soient réellement des conditions supplémentaires ou qu'ils fassent partie de l'autisme, ils doivent être traités. Par ailleurs, des symptômes cooccurrents tels que ceux liés à l'anxiété peuvent passer inaperçus, en particulier avec les instruments standardisés, en raison de leur présentation atypique.

Ils nécessitent donc une évaluation minutieuse et la formulation d'une intervention correspondante. D'un point de vue pratique, cependant, les cliniciens doivent éviter d'attribuer tous les comportements inadaptés à l'autisme ou, au contraire, de négliger de prendre en compte le rôle des aspects fondamentaux de l'autisme dans les conditions cooccurrentes traitables.

Nourrissons, tout-petits et enfants d'âge préscolaire et questions abordées lors du premier diagnostic

Les troubles physiques cooccurrents à l'autisme doivent être diagnostiqués et traités en priorité. Il s'agit notamment des déficiences auditives et visuelles, de l'épilepsie et des conditions médicales associées à certains syndromes génétiques (par exemple, le complexe de sclérose tubéreuse, le syndrome de Prader-Willi ou le syndrome de Klinefelter).

Chez les enfants autistes présentant une régression comportementale ou cognitive, il faut envisager la possibilité d'une épilepsie et d'affections connexes, comme le syndrome de Landau-Kleffner. Différentes formes d'épilepsie et de crises convulsives coexistent fréquemment avec l'autisme, avec un pic d'incidence dans la petite enfance et un second pic à l'adolescence et au début de l'âge adulte. La présence d'une déficience intellectuelle et le sexe féminin sont associés à des taux plus élevés d'épilepsie chez les personnes autistes (figure 11).

Les problèmes de sommeil dans l'autisme sont également fréquents, touchant tous les âges, et ont des effets négatifs sur le fonctionnement quotidien, l'apprentissage et le comportement de l'individu et de toute la famille. Divers problèmes liés au tractus gastro-intestinal, comme l'alimentation sélective, la constipation, la diarrhée et le reflux gastro-œsophagien, sont plus fréquents chez les personnes autistes (figure 11) et peuvent coexister avec des problèmes de comportement. Les chercheurs explorent actuellement les associations possibles avec les microbiomes altérés, les concentrations de sérotonine, les cytokines, et la réponse au stress. Des carences nutritionnelles peuvent survenir et entraîner une diminution de la densité osseuse et une augmentation du risque de fracture. Les personnes qui présentent une insuffisance pondérale, des symptômes de dysphagie ou une allergie alimentaire pourraient bénéficier d'examens médicaux plus poussés.

En général, les caractéristiques de chacun de ces problèmes sont variées et ne sont pas spécifiques à l'autisme, mais se retrouvent fréquemment chez tous les enfants atteints de troubles neurodéveloppementaux. Pour les problèmes de sommeil, les données empiriques soutiennent l'éducation des parents, l'hygiène du sommeil et d'autres interventions comportementales comme interventions de première ligne, et l'utilisation de la mélatonine lorsque les autres thérapies ne sont pas efficaces.

D'autres médicaments sont souvent prescrits dans certains pays, mais les preuves à l'appui de leur utilisation sont variables (tableau 1, tableau 3). Les traitements standard sont souvent efficaces, mais peuvent nécessiter des adaptations, une durée d'intervention plus longue et un suivi plus fréquent par les prestataires. Des voies de pratique et des lignes directrices de consensus pour l'évaluation et le traitement des troubles gastro-intestinaux et du sommeil courants chez les autistes sont également disponibles.

Télécharger et faire "aperçu dans le navigateur Web"

Les difficultés comportementales et émotionnelles cooccurrentes les plus courantes à l'âge préscolaire et scolaire sont l'hyperactivité, l'irritabilité, les problèmes d'opposition, les comportements anxieux et les troubles de l'élimination. Ces troubles peuvent être mesurés par des approches standard, qu'ils représentent des conditions distinctes ou des signes comportementaux accrus associés à l'autisme. Les stratégies de formation des parents par la psychoéducation, la parentalité positive et les techniques comportementales se sont avérées efficaces, notamment en ce qui concerne l'irritabilité et les comportements d'opposition. Les comportements tels que le fait de fixer des objets, les mouvements inhabituels, le fait de se parler à soi-même, les intérêts fixes et les préoccupations inhabituelles, qui étaient autrefois décrits comme psychotiques chez les enfants, sont maintenant généralement considérés comme faisant partie des caractéristiques fondamentales de l'autisme.

Troubles associés à l'âge scolaire et à l'adolescence

Le terme d'errance décrit la propension qu'ont 25 à 50 % des enfants autistes à quitter un espace sûr supervisé ou à échapper à la surveillance d'un aidant. L'errance, qui n'est pas un diagnostic mais un comportement qui suscite beaucoup d'inquiétude, est associée à un risque accru de noyade accidentelle et de blessures de la route. Le jeune âge, la déficience intellectuelle et les troubles comportementaux ou psychiatriques des enfants autistes augmentent le risque d'errance. La dyslexie et la dyscalculie ne sont souvent pas identifiées dans l'autisme, mais elles sont courantes et peuvent être traitées par des approches éducatives standard adaptées à l'autisme. Le harcèlement, qui commence dès l'enfance mais se poursuit à l'adolescence et au-delà, est également un problème grave.

D'autres problèmes de comportement pendant l'âge scolaire et l'adolescence se recoupent avec ceux qui apparaissent plus tôt, mais davantage d'options de traitement sont disponibles. Celles-ci comprennent le traitement direct des enfants et des adolescents, souvent en groupe (incluant les aidants dans la plupart des traitements réussis), l'adaptation des approches de thérapie cognitivo-comportementale pour l'anxiété, et l'utilisation courante de médicaments. Le trouble de déficit de l'attention/hyperactivité est généralement traité par des psychostimulants. L'irritabilité, l'agressivité, les comportements d'opposition et les comportements répétitifs graves ne sont pas des diagnostics, mais des comportements qui doivent être soigneusement évalués et considérés en relation avec des problèmes physiques et environnementaux. Ils peuvent être traités par une formation des parents (comme indiqué dans la section "Nourrissons, tout-petits et enfants d'âge préscolaire et questions abordées lors du premier diagnostic"). Antipsychotiques tels que la rispéridone ou l'aripiprazole sont parfois prescrits, idéalement après avoir essayé d'autres approches, bien que l'efficacité et les effets secondaires soient plus variables dans l'autisme que dans d'autres pathologies. Ainsi, les prescripteurs devraient utiliser une approche de titration (c'est-à-dire commencer par une faible dose et l'augmenter lentement) lorsqu'ils initient un traitement médicamenteux pour traiter des troubles comportementaux et psychiatriques associés. Une expertise supplémentaire peut être nécessaire lorsqu'on envisage des doses en dehors des fourchettes habituelles (tableau 3). Même à l'adolescence et à l'âge adulte, des problèmes psychosociaux, environnementaux et parfois physiques peuvent contribuer à des comportements problématiques, de sorte qu'il est important de tenir compte de ces facteurs lors de l'évaluation initiale. En général, il est recommandé d'utiliser les approches psychosociales avant les interventions psychopharmacologiques chez les enfants (tableau 1).

L'expansion récente des découvertes en génomique et en neurosciences systémiques a fourni plusieurs cibles pour la manipulation psychopharmacologique de la biologie sous-jacente, avec l'espoir que le ciblage de ces voies étiologiques pourrait avoir des effets étendus dans tous les domaines, y compris les signes et symptômes fondamentaux. Des composés potentiels ciblant l'équilibre excitateur et inhibiteur, les médiateurs de la plasticité synaptique (par exemple, les modulateurs de l'acide γ-aminobutyrique et du glutamate), et les systèmes neuropeptidiques impliqués dans la perception sociale, la cognition et l'affiliation font actuellement l'objet d'essais cliniques chez des enfants, des adolescents et des adultes autistes.

Affections associées chez les adolescents et les adultes plus âgés

Les adolescents et les adultes autistes présentent un risque plus élevé, qui augmente avec l'âge, d'être en surpoids ou obèses. Cependant, la recherche regroupe souvent les adolescents soit avec des enfants plus jeunes, soit avec des adultes. Une activité physique insuffisante, la prescription d'antipsychotiques atypiques, la gravité de l'autisme, les problèmes de sommeil et les antécédents familiaux d'obésité contribuent à ce risque, qui s'accompagne d'une propension accrue aux séquelles métaboliques, comme le diabète, l'hypertension et la stéatose hépatique non alcoolique. Ces conditions peuvent, à leur tour, contribuer à un risque de mortalité prématurée presque trois fois plus élevé chez les personnes autistes, ce qui souligne l'urgence de se concentrer sur les interventions de soins préventifs. Les conseils nutritionnels, la modification du comportement, l'activité physique et la metformine en complément pour les jeunes prenant des antipsychotiques peuvent être efficaces pour réduire l'indice de masse corporelle.

Divers troubles de la santé mentale se manifestent d'abord à l'adolescence, et les adolescents autistes pourraient être encore plus vulnérables que les adolescents neurotypiques. Les troubles de l'alimentation, la dépression (surtout chez les filles et les femmes), l'anxiété, les idées suicidaires, l'automutilation non suicidaire et les symptômes psychotiques se manifestent tous chez les adolescents et les adultes (figure 11). Ces symptômes doivent être pris au sérieux et traités. Des signes psychotiques ou de type psychotique peuvent apparaître chez les adolescents en développement, et sont particulièrement associés à des épisodes dépressifs. Certaines personnes autistes présentent des troubles formels de la pensée, tels que des restrictions de la pensée, et d'autres peuvent présenter des épisodes de type psychotique, qui peuvent parfois être interprétés à tort comme une psychose. Il est nécessaire d'améliorer les soins de santé primaires, les services de santé mentale et les directives fondées sur des données probantes pour l'évaluation et le traitement des affections associées. Il existe également un énorme manque de connaissances sur les troubles concomitants tels que la démence et la maladie de Parkinson chez les personnes âgées autistes.

Dans l'ensemble, il est souvent nécessaire de modifier les traitements existants fondés sur des données probantes pour optimiser les approches comportementales, psychologiques et médicales des troubles associés à l'autisme et pour garantir l'efficacité et la participation. Les modifications vont de la mise à disposition d'informations et de matériels multimodaux, y compris des guides visuels, à un travail sur l'alphabétisation et la compréhension émotionnelles, en passant par le rôle crucial de l'engagement et du travail conjoint avec les parents et les soignants et, idéalement, à travers les environnements (par exemple, à l'école et à la maison), et la prise en compte du rôle des comportements sensoriels et de leurs effets. Jusqu'à ce que des preuves soient générées pour ces approches modifiées, il convient d'utiliser des modifications informées sur l'autisme et adaptées à l'autisme pour les pratiques existantes fondées sur des preuves. Il est important de déployer des efforts systématiques pour informer les thérapeutes non spécialistes de l'autisme sur ces adaptations, car la plupart des interventions ne seront pas dispensées par des spécialistes de l'autisme ; là encore, les approches de soins échelonnés et de santé personnalisée pourraient être particulièrement utiles (figure 5, figure 6).

Coûts financiers et personnels

Outre les valeurs de justice sociale et d'équité sociale qui sous-tendent notre approche, il est urgent d'obtenir davantage d'informations sur les conséquences financières et personnelles de l'autisme, afin d'étayer les arguments économiques, sociaux et politiques en faveur d'une action à l'échelle mondiale. La pénurie généralisée de ressources (tant dans les HIC/PHR que dans les LMIC/PRFM) exige que des décisions difficiles soient prises. Il devient nécessaire de savoir non seulement quelles interventions sont efficaces, mais aussi lesquelles sont abordables compte tenu des contraintes budgétaires et lesquelles font le meilleur usage des ressources limitées de la société. Les évaluations économiques, telles que les analyses coût-efficacité, comparent les résultats et les implications financières de deux ou plusieurs interventions.

Les coûts peuvent varier considérablement dans de nombreux secteurs. Buescher et ses collègues ont estimé que le coût à vie du soutien d'une personne autiste et présentant une déficience intellectuelle était de 2,4 millions de dollars aux États-Unis et de 2,2 millions au Royaume-Uni ; le coût du soutien d'une personne autiste sans déficience intellectuelle serait de 1,4 millions de dollars dans les deux pays. Dans l'enfance, les services d'éducation spécialisée et la perte de productivité des parents sont les coûts les plus élevés ; à l'âge adulte, les coûts les plus élevés sont les coûts de résidence ou de vie assistée, la perte de productivité individuelle et les coûts médicaux. Bien que, dans les PFR/HIC, les dépenses soient souvent discutées dans le contexte de l'intervention précoce, au cours de la vie d'un individu, les coûts à l'âge adulte dépassent de loin les coûts à l'enfance, en partie parce que l'âge adulte est une phase de la vie beaucoup plus longue que l'enfance.

L'analyse coût-efficacité examine si les résultats obtenus par une intervention par rapport à une autre sont suffisamment importants (en termes d'échelle et de pertinence) pour justifier les ressources supplémentaires nécessaires pour les générer. Une intervention peut être rentable même si elle est plus chère que le comparateur si les effets bénéfiques pour les personnes autistes et leurs familles sont considérés par le décideur (par exemple, un gouvernement) comme valant les coûts plus élevés. La décision est un jugement de valeur, mais elle est rarement facile : combien la société (représentée par le gouvernement, dans ce contexte) est-elle prête à payer pour améliorer la vie des personnes autistes et de leurs familles ?

Si la tâche consiste à décider laquelle de deux interventions est la meilleure pour les personnes autistes, une mesure de la communication sociale ou du fonctionnement adaptatif, par exemple, serait appropriée pour mesurer l'efficacité. Cependant, si la décision porte sur la manière de répartir les fonds entre différents domaines cliniques (par exemple, les interventions pour les enfants autistes, ou les adolescents souffrant de dépression, ou les adultes atteints de cancer), alors des mesures de résultats génériques sont nécessaires, telles que les années de vie ajustées à la qualité ou les années de vie ajustées à l'invalidité.

Un défi important pour le domaine de l'autisme est que ces résultats génériques pourraient ne pas être suffisamment sensibles pour mesurer le changement chez les personnes autistes, ce qui fait que l'autisme risque d'être négligé dans la bataille perpétuelle pour les ressources.

La situation n'est pas facilitée par la rareté des données sur le rapport coût-efficacité. Un examen systématique axé sur les enfants et les adolescents n'a permis de recenser que deux études solides : une évaluation fondée sur un essai contrôlé randomisé qui suggère que l'intervention Preschool Autism Communication Trial [PACT] ne semble pas être rentable à court terme lorsqu'elle est ajoutée au traitement habituel, et une autre qui a utilisé la modélisation pour estimer les coûts et les avantages potentiels des programmes d'intervention précoce en matière de développement (c'est-à-dire l'Early Start Denver Model [ESDM]) jusqu'à l'âge de 65 ans, concluant qu'il y aurait des économies et des gains de rentabilité.

Une autre étude de modélisation a conclu que, même avec des hypothèses optimistes, l'analyse comportementale appliquée n'était pas rentable. D'autres études fondées sur des méthodes de modélisation font état de gains économiques pour certaines interventions, comme la thérapie cognitivo-comportementale et l'emploi accompagné. Toutefois, le très petit nombre d'études valides et fiables sur le rapport coût-efficacité souligne la nécessité pour les futures études d'intervention d'intégrer dès le départ des analyses économiques rigoureuses en matière de santé dans leur conception.

La méconnaissance et le sous-diagnostic de l'autisme, déjà constatés, associés à la rareté des données sur les coûts et les avantages économiques des interventions et des services, empêchent les personnes autistes et celles atteintes d'autres troubles du développement neurologique d'avoir accès à une part équitable des ressources publiques et privées qui amélioreraient leurs choix de vie et leurs résultats. Il est nécessaire de disposer de plus d'informations sur les coûts et les conséquences financières et personnelles de l'autisme dans chaque pays et région du monde. L'obligation d'enregistrer les personnes ayant reçu un diagnostic d'autisme dans les systèmes de soins de santé, d'éducation et d'aide sociale permettrait de planifier et de fournir des services au niveau local, contribuerait à la capacité future d'estimer les coûts réels et les conséquences personnelles et sociétales de l'autisme pour chaque communauté, et aiderait à contrôler l'équité des prestations.

A suivre : Expériences familiales avec l'autisme, Diversité globale et culturelle, Technologie et autisme, Renforcement des capacités et des compétences de la main-d'œuvre, Conclusions