Agrandissement : Illustration 1

L’URBANISME DE TRANSITION

À L’ÉPREUVE DU THÉÂTRE IN SITU

Voilà maintenant plusieurs mois qu’on espère retrouver Les Affinités Électives à l’affiche dans un lieu désaffecté dont on lui aura confié les clés pour une période limitée, quelque part dans la métropole du Grand Paris. Un de ces bâtiments attribués temporairement aux artistes durant la période de transition qui s’étend de la fin des activités du lieu au jour de sa démolition. Autant dire, dans le cas des Affinités Électives, un abri propice à la création d’œuvres in situ, qui ne sont jamais reprises ailleurs et qui sont donc indissociables du lieu disparaissant par la suite.

Les Affinités Électives travaillaient depuis 1997 en région Centre-Val de Loire. En 2017, la perte de leur convention avec la DRAC les a conduits à ce double choix : s’installer en Île-de-France et travailler en dehors de l’institution. En juillet 2020, ces artistes sont invités par Novaxia à venir visiter un parking de taxis situé rue du Landy à Clichy-la-Garenne. En janvier 2021, alors que la France est en confinement, l’équipe s’y installe, ce sera L’expérience Landy.

L’usage du bâtiment est consenti gracieusement par Novaxia pour une durée limitée à octobre 2021. Les artistes ont à leur charge l’assurance du lieu et les frais de consommation des fluides. L’urbanisme de transition ayant été intégré aux politiques culturelles par la mise en place de subventions d’aide à la résidence territoriale, la région Île-de-France subventionne ce projet. Les répétitions débutent, mais sans savoir si l’évolution de la pandémie permettra d’ouvrir au public.

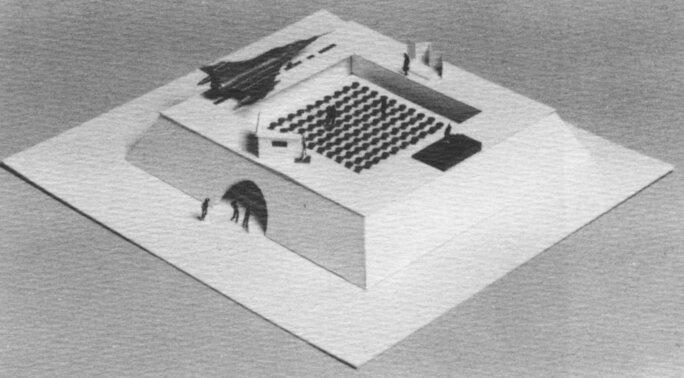

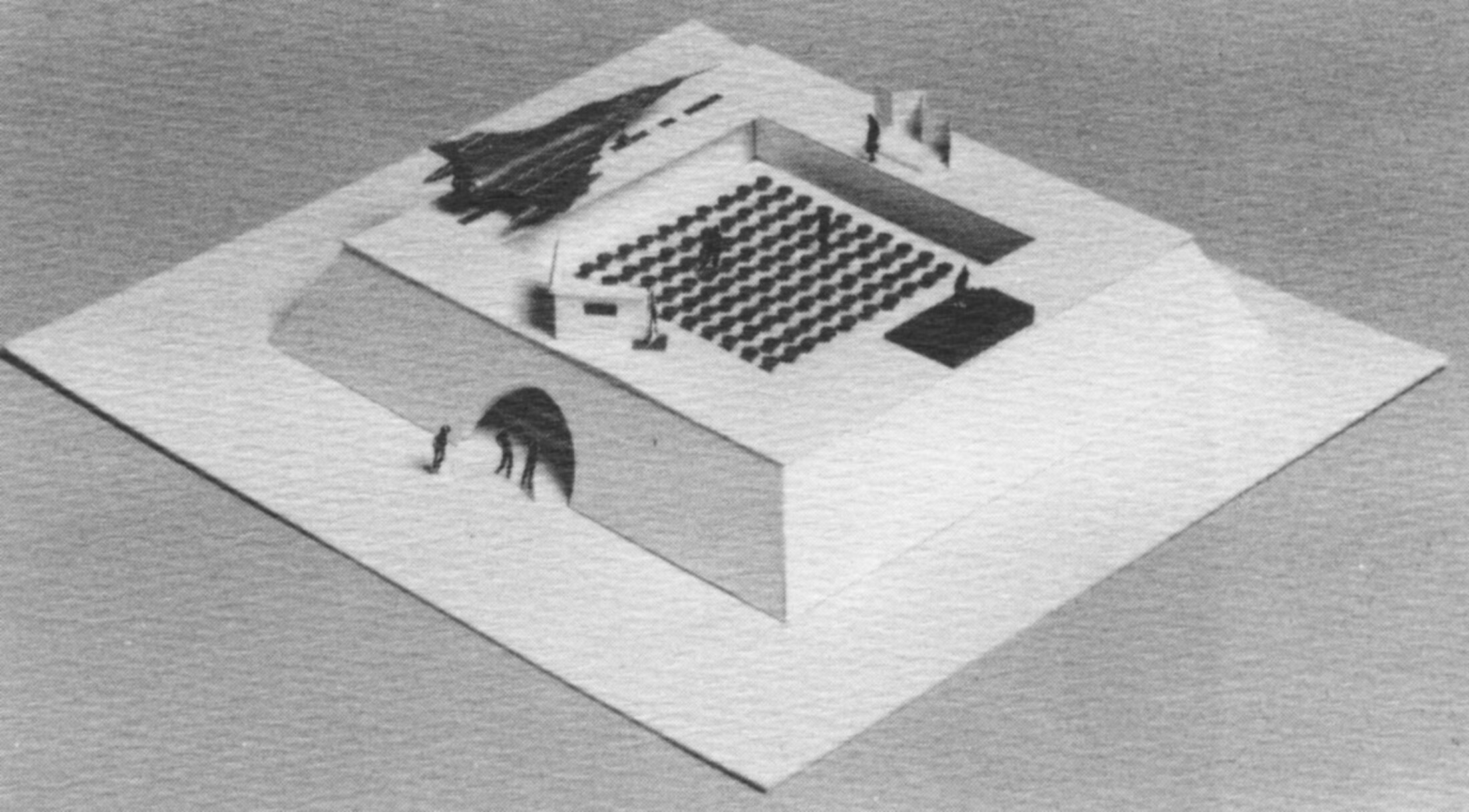

Initialement prévue en mars, la répétition générale a lieu en juin. Le spectacle est joué jusqu’en juillet, puis de septembre à octobre : Œdipe au garage d’après Sophocle. Une adaptation moderne du récit d’Œdipe sous la forme d’un spectacle itinérant dans les étages de ce garage désaffecté. Une expérience théâtrale unique et de grande tenue, à l’affiche dès la fin du premier confinement. Autant dire une bouffée d’oxygène salvatrice après quatre mois de privation culturelle, alors même que les théâtres demeuraient clos, comme à chaque été.

A travers cette démarche des Affinités Électives, l’œuvre théâtrale prend forme en se glissant dans le phasage de mutations économiques, tandis que l’espace théâtral matérialise une vision temporaire du monde, avant que tout cela ne disparaisse. La représentation théâtrale devient une expérience sans égal, telle une œuvre collective dressée à la mémoire de l’éphémère, où le public est successivement cocréateur de cette œuvre et porteur de sa mémoire.

Choisir l’abri plutôt que l’édifice théâtral

La remise en question du lieu théâtral occidental débute à l’orée du XXe siècle. Elle n’est alors pas réalisable car l’édifice théâtral hérité de l’Ancien Régime demeure la norme absolue. Pour autant, le théâtre réussit toujours à saisir l’évolution des mœurs collectives : c’est en fait dans ces interstices qu’il surgit là où on ne l’attend pas et qu’il évolue en profondeur.

Les pouvoirs publics ont ainsi à leur actif des siècles d’encadrement de cet art qu’ils considèrent longtemps avec méfiance, car le théâtre est en partie fugitif tandis qu’il est aussi une pratique de la liberté d’expression en assemblée.

Dès 1922 à Amsterdam lors de l’exposition internationale de théâtre, Edward Gordon Craig se prononce sur la nécessité d’un nouveau type de lieu théâtral : « Le théâtre doit être un espace vide, avec seulement un toit, un sol, des murs, à l’intérieur de cet espace il faut dresser pour chaque nouveau type de pièce une nouvelle sorte de scène et d’auditorium temporaire. Nous découvrirons ainsi de nouveaux théâtres, car chaque type de drame réclame un type spécial de lieu scénique. »

Puis en 1938 à Paris, Antonin Artaud dans Le Théâtre et son double abonde en ce sens de façon plus radicale : « Nous supprimons la scène et la salle qui sont remplacés par une sorte de lieu unique, sans cloisonnement ni barrière d’aucune sorte et qui deviendra le lieu même de l’action. »

C’est finalement durant les années soixante que le lieu théâtral est remis en question de toute part à travers l’Europe. Le théâtre s’émancipe, il cherche à établir de nouvelles relations physiques entre l’œuvre et le public. Il investit des lieux vides afin d’organiser des scénographies expérimentales : en environnement (englobant le public), en itinérance (engageant physiquement le public), en détournement (manipulant la perception du public), etc.

Agrandissement : Illustration 2

Paris, 1969-1971 : « coup d’envoi » de l’urbanisme de transition

En France, c’est au cœur de Paris de 1969 à 1971 qu’a lieu la première pratique de l’urbanisme de transition, bien que cet évènement improbable ne soit toujours pas nommé ainsi. En février 1969, six des douze bâtiments des halles centrales sont désaffectés et le marché alimentaire emménage à Rungis. Un immense abri de fonte, de briques et de verre datant de 1852 et conçu par Victor Baltard s’offre alors à l’imagination des plus audacieux.

En mars 1970, c’est dans ce lieu que le Théâtre des Nations accueille Orlando furioso de l’Arioste par le Teatro Libero di Roma de Luca Ronconi. Dans cet immense volume vide, des centaines de spectateurs se tiennent debout dans un espace rectangulaire où deux scènes sont dressées face à face sur les largeurs. L’action s’y déroule en partie, mais elle survient principalement au cœur du public sur des éléments mobiles. Le public est régulièrement fractionné par l’irruption de ces scènes autour desquelles il se regroupe anarchiquement. Il doit aussi régulièrement choisir car certaines d’entre elles sont jouées simultanément. La scénographie est fluctuante, elle implique que le public choisisse en circulant constamment. Une expérience unique et absolument sans précédent à cette époque.

Durant deux ans d’autres programmations ont lieu dans ces immenses bâtiments : patinoire, piste de ski, brocantes, théâtre, cirque, marionnette, cinéma, concerts, expositions, installations, fête foraine, bal de 14 juillet. En août 1971 ces bâtiment sont détruits pour faire place à une gigantesque fosse destinée à devenir le forum des halles. Le théâtre est un art de l’éphémère, cet abri théâtral le fut tout autant.

Agrandissement : Illustration 3

Aménager librement l’espace théâtral

Cette longue histoire de la remise en question du lieu théâtral est bien sûr parvenue aux Affinités Électives, tout comme le récit d’autres créations menées dans des lieux ensuite rasés. Notamment Dell’inferno du metteur en scène André Engel, en 1982 à Saint-Denis, aux côtés de Bernard Pautrat (dramaturge) et de Nicky Rieti (scénographe). Départ depuis la gare du Nord, en train spécial, pour cent spectateurs. Au bout de quinze minutes ce transport est plongé dans le noir, puis il quitte les voies normales, traverse Saint-Denis de façon insolite et parvient à son terminus : une friche industrielle quasiment en ruine, encerclée de barbelés et parsemée de braséros. Un paysage de cauchemar, première étape de cette descente aux enfers où les reçoit Virgile. L’initiation se poursuit en pénétrant dans une halle en bois couvrant un lac créé pour l’occasion : les spectateurs embarquent alors sur des radeaux tirés par des esclaves suivant Orphée sur sa barque…

Ce spectacle était produit dans le cadre de la programmation du Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis que dirigeait alors René Gonzalès. Or de nos jours les productions théâtrales menées dans le cadre de l’urbanisme de transition ne bénéficient d’aucun soutien de cette nature. Ces productions seraient d’ailleurs perçues comme des rivales par certaines institutions théâtrales, ce qui est un comble.

Les Affinités Électives regroupent des artistes de divers horizons : comédiens, danseurs, dramaturges, chorégraphes, créateurs lumière, créateurs son, régisseurs, scénographes, costumiers. On a donc bien hâte de les retrouver à l’œuvre quelque part en Ile-de-France où ils ont pris ancrage depuis 2019.

Le théâtre pourrait choisir l’urbanisme de transition pour y reproduire le rapport frontal entre la scène et la salle. C’est en effet la configuration de base de l’abri théâtral : quatre murs et un toit pour y reproduire à l’identique ce qui peut déjà se faire dans l’édifice théâtral.

Mais le parti pris esthétique des Affinités Électives est à la fois plus exigeant et plus complexe. Leur volonté est de créer une œuvre spécifiquement pour le lieu. Le texte est choisi en fonction de cet endroit et de l’époque où se fait cette création. Enfin, le déroulement dramaturgique doit aussi se traduire de façon spatiale, en entraînant le public dans les différents espaces de ce lieu.

Frédéric Constant, le metteur en scène, commente : « L’engagement physique du public fait que son écoute change, parce que tout à coup les spectateurs choisissent leur point de vue. Ils deviennent actifs car ils sont déstabilisés et dès que le rapport change l’attitude des spectateurs se modifie. Il y a aussi la volonté qu’ils puissent recevoir plus facilement la représentation en se rendant par exemple dans un garage, ce qui va les intriguer, plutôt que de devoir aller dans un théâtre en se disant alors que ce n’est pas pour eux. Et puis c’est beau de faire un spectacle qui disparait avec le lieu, il ne reste que la mémoire de ceux qui l’ont vu, c’est magnifique. »

L’espace théâtral comme vision du monde

Dans cette perspective, l’urbanisme transitoire peut effectivement pourvoir l’art théâtral de multiples écrins, et non pas seulement fournir des abris pour de la production théâtrale. Mais pour qu’il puisse s’enorgueillir de soutenir un tel art, l’urbanisme transitoire doit aussi reconnaître les nécessités fondamentales de sa condition. Le théâtre ne peut pas être « fourré » ici ou là entre ceci et cela : il lui faut du silence, de la place, un espace mobilisé, mais aussi… du temps.

Car l’aventure théâtrale des Affinités Électives est également portée par le désir de conquérir de nouveaux publics et par le souci d’entretenir la démocratie culturelle. Il faut donc que le lieu investi - quel qu’il soit et où qu’il se trouve - soit aussi accessible par les transports en commun. Une fois sur place, il faut aussi du temps pour faire la connaissance de ce nouveau public en organisant des rencontres, des lectures, des ateliers d’écriture et de jeu théâtral.

Par ailleurs, il faut convaincre avec diplomatie les structures déjà existantes dans les environs du lieu, ainsi que les édiles locaux, que cette expérience éphémère n’est ni une forme de concurrence déloyale, ni une future charge pérenne pour la collectivité locale. Enfin, il faut aller à la rencontre des associations culturelles et des structures d’éducation artistique se trouvant là, à la façon d’une mini décentralisation locale.

En prenant le risque de cette forme d’art, les Affinités Électives sont sorties de l’institution et de l’édifice théâtral. Or ce choix de création in situ constitue aussi une prise de risque économique non négligeable, puisque les diffuseurs se consacrent précisément aux productions pouvant être diffusées, tandis que la presse ne guettent plus les artistes empruntant les chemins de traverse. Il revient donc également aux tutelles de bien vouloir franchir ce pas et d’oser soutenir ce type de théâtre.

Catherine Pietri, comédienne engagée dans cette aventure, fait le constat suivant au sujet de la place du théâtre dans notre société : « On a aussi l’impression que l’aura du théâtre, cette popularité qu’avait le théâtre, a assez disparu. Comme si on avait oublié que le spectacle vivant c’est justement cette unicité du moment que nous voudrions renforcer par l’aspect éphémère du lieu où nous donnons la représentation, car c’est doublement éphémère. Cette dimension où, à chaque représentation, tout est possible, tout peut arriver. C’est absolument incroyable de vivre un moment où les artistes et les spectateurs respirent ensemble. C’est cette dimension qui a fait que tant de philosophes et de grands auteurs écrivaient sur le théâtre, car il avait alors un rôle fondamental dans la société. »

Il faudra donc encore attendre pour avoir le plaisir de se laisser entraîner par les Affinités Électives dans un lieu improbable et transfiguré par le théâtre. En 2019 la Ville de Paris a élaboré une Charte en faveur du développement de l’occupation temporaire comme outil au service du territoire parisien. Ce document fait habilement le distinguo entre l’urbanisme de transition qui concerne des lieux temporairement investis puis détruits, de l’urbanisme transitoire qui concerne des lieux réinvestis de façon pérenne.

Emmanuel Grégoire, Premier adjoint à la Maire de Paris, précise en introduction à cette charte : « À l’heure où les effets de la crise sanitaire commencent à se ressentir sur l’occupation des locaux, notamment d’activité, l’occupation temporaire offre l’opportunité d’une activation des sites, d’une valorisation de lieux sinon laissés vacants ainsi que d’une relance économique, solidaire, sociale, culturelle et festive pour de nombreux acteurs dont l’activité a pu être très fortement ébranlée par la crise. »

C’est précisément à l’issue du premier confinement, dans une banlieue parisienne privée de théâtre et livrée aux grues des promoteurs, que Les Affinités Électives ont fait surgir le récit d’Œdipe dans un ancien parking de taxis.

Il se trouve qu’Anne Agranat et Aleksander Edelman ont réalisé un documentaire - Landy, une expérience - consacré à l’intégralité de cette aventure. Un film projeté en juin 2022 à la Maison des Auteurs de la SACD et qui gagnerait à être à nouveau projeté dans différents type de lieu (universités, grandes écoles, festivals, lieux associatifs, …) afin de pouvoir éclairer sur ce sujet et, pourquoi pas, susciter des vocations, car l’urbanisme de transition fait effectivement partie du monde de demain.

Joël Cramesnil