Agrandissement : Illustration 1

Ces disparités sont principalement dues à des influences religieuses, qui exercent une influence considérable sur la mise en œuvre des lois en Asie du Sud-Est. Cela vaut pour toutes les grandes religions de la région, telles que l'islam (Indonésie, Malaisie et Brunei), le catholicisme (Philippines, Timor-Oriental et, dans une moindre mesure, Singapour) et le bouddhisme (Thaïlande et Birmanie).

L'examen collectif de ces pays peut fournir une vue d'ensemble de la communauté LGBTQ+ dans la région indo-pacifique et contribuer à élucider les questions vitales auxquelles le mouvement doit s'attaquer. Malgré certaines protections juridiques, le paysage des droits des LGBTQ+ dans les pays d'Asie du Sud-Est est influencé par des facteurs politiques, culturels et religieux, ce qui entraîne une variation des normes dans la pratique.

Pays islamiques : Indonésie, Malaisie et Brunei Darussalam

En Indonésie, les relations homosexuelles ne sont pas criminalisées, sauf à Banda Aceh, province régie par la charia depuis 2005 et où le règlement n° 6/2014 impose des sanctions sévères pour les relations homosexuelles. L'Indonésie ne dispose pas de lois spécifiques ciblant les homosexuels et même le nouveau code pénal controversé (notre article précédent sur le RKUHP) ne définit pas clairement ce qui est autorisé ou interdit dans les relations entre personnes de même sexe. Néanmoins, les personnes LGBTQ+ voient leurs droits civils remis en cause et sont exposées à la discrimination. Les forces de l'ordre sont régulièrement utilisées contre la communauté LGBTQ+ et l'article 281 du code pénal de 1999 stipule que toute personne qui commet un "délit contre la décence" peut être condamnée à deux ans d'emprisonnement. Une autre réglementation importante en Indonésie est la loi 44 sur la pornographie, qui catégorise les relations homosexuelles comme déviantes. Le rapport de Human Rights Watch indique que cette loi a été utilisée entre 2016 et 2020 pour justifier l'arrestation d'individus engagés dans des actes associés aux personnes LGBTQ+.

L'un des défis auxquels l'Indonésie est confrontée est que la formulation de certaines de ses lois peut être interprétée de manière à justifier la discrimination LGBTQ+. Cette situation, associée à l'influence croissante de l'islam politique dans le pays depuis 2016, a compliqué les relations entre la population générale et les groupes minoritaires de genre. Par exemple, en réponse à l'affaire Reynhard Sinaga au Royaume-Uni, la propagande islamique en Indonésie a spécifiquement ciblé les personnes LGBTQ+, les soumettant parfois à des attaques politiques. Un autre exemple est la promesse du maire de Depok, Mohammad Idris, de créer des "centres de réhabilitation pour les homosexuels" dans la ville. Bien que les relations entre gays et lesbiennes ne soient pas explicitement considérées comme illégales, le climat politique qui règne dans le pays a contribué à les qualifier de déviantes.

Même dans les pays dotés de systèmes démocratiques, comme l'Indonésie et la Malaisie, le contexte politico-religieux ralentit le processus d'inclusion des personnes LGBTQ+. Mais la situation est différente en Malaisie, qui criminalise depuis longtemps les relations entre personnes de même sexe. L'article 28 de la loi de 1997 sur les infractions pénales à la charia dans les territoires fédéraux prévoit une peine de deux ans d'emprisonnement pour tout homme se "déguisant" en femme.

De même, des règles strictes régissant les droits des personnes LGBTQ+ sont en place au Brunei Darussalam. Les relations homosexuelles sont interdites par le code pénal de 1951 (article 377), qui les qualifie de "rapports charnels contre l'ordre de la nature". Le code pénal de la charia de 2013 pénalise également les actes considérés comme homosexuels (articles 82 et 92). Ces dernières années, le Brunei Darussalam a été fortement critiqué pour son intention d'introduire la peine de lapidation pour les relations homosexuelles. La situation des personnes transgenres est également restrictive, l'article 198 prévoyant des sanctions pour "les hommes qui se travestissent en femmes dans un lieu public à des fins immorales".

Pays catholiques : Philippines, Timor-Oriental et Singapour

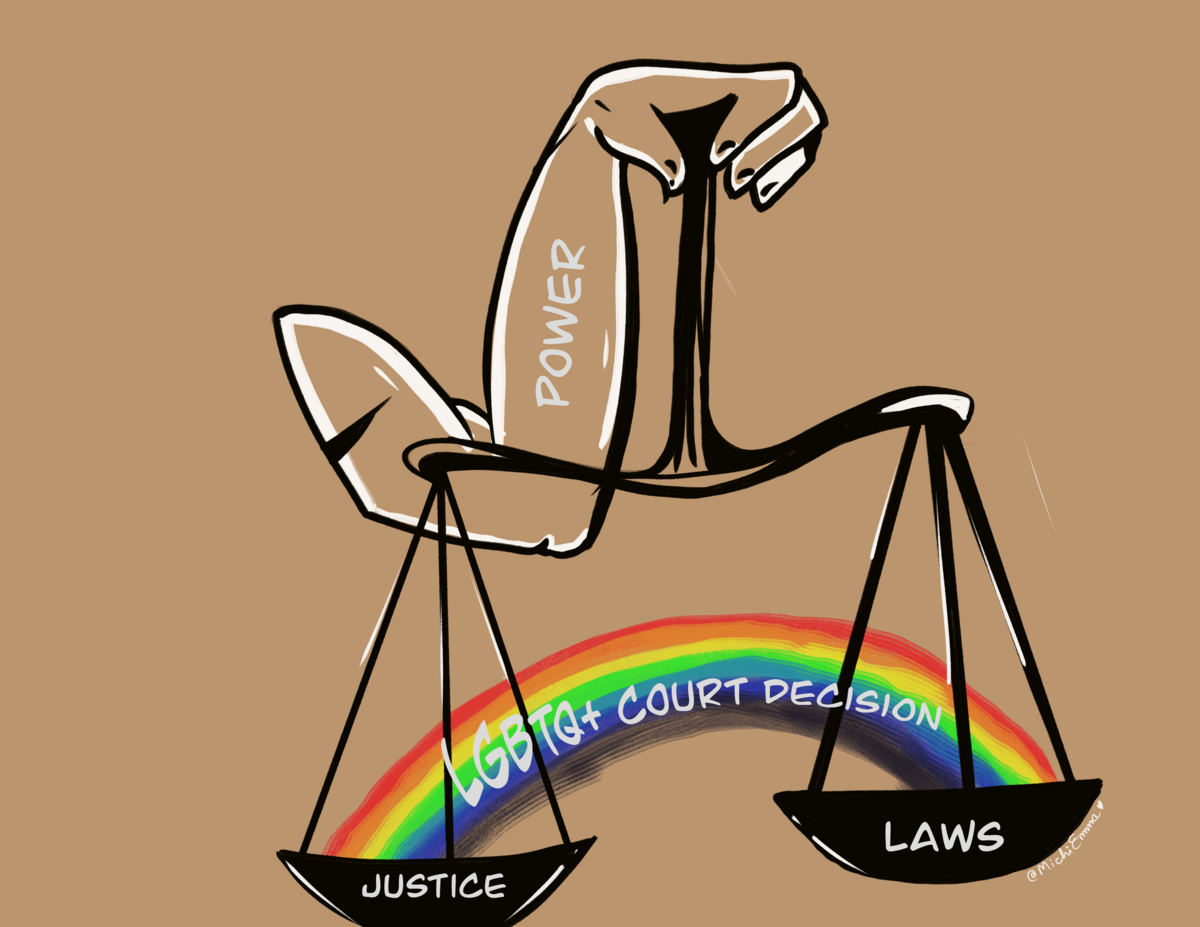

Agrandissement : Illustration 2

Dans ces pays, l'Église catholique exerce une influence considérable sur la société mais le Timor-Oriental est l'une des nations les plus progressistes en ce qui concerne les personnes LGBTQ+. Le code pénal du pays comprend plusieurs articles qui protègent les droits des minorités de genre et criminalisent la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle.

Toutefois, malgré ces protections juridiques, les personnes LGBTQ+ au Timor-Oriental rencontrent encore des difficultés en matière d'acceptation sociale. Cela est dû à des facteurs religieux et à l'importance accordée à la masculinité hétérosexuelle. Des mesures positives ont été prises sur la question du genre lors de l'élection présidentielle de 2022, le nouveau président Ramos-Horta ayant plaidé en faveur d'un plus grand respect de la communauté LGBTQ+ (notre article précédent sur la stratégie du nouveau gouvernement).

Contrairement au Timor-Oriental, les Philippines ont récemment été le théâtre de répressions et de violations des droits de l'homme dans le cadre de la "guerre contre la drogue" menée par l'ancien président Rodrigo Duterte (2016-2022). Bien que les personnes LGBTQ+ ne soient pas criminalisées, elles continuent de faire l'objet de discriminations, en particulier celles qui vivent avec le VIH. C'est pourquoi elles s'efforcent d'obtenir des droits civils renforcés, tels que le droit de se marier et d'adopter.

À Singapour, le christianisme exerce également une influence significative sur la représentation des sexes. En effet, la position conservatrice de Singapour sur les droits et la législation LGBTQ+ peut en partie être attribuée à l'influence exercée par les grandes églises chrétiennes, qui représentent la deuxième religion du pays. En novembre 2022, Singapour a toutefois dépénalisé les relations homosexuelles entre hommes, qui étaient auparavant illégales en vertu de l'article 377A. Toutefois, la ville-État n'a pas encore pris de mesures pour légaliser le mariage gay.

Pays bouddhistes : Thaïlande et Birmanie

Le Myanmar et la Thaïlande (notre article précédent sur ces pays voisins ayant des frontières communes et une histoire marquée par des coups d'État militaires récurrents) font du bouddhisme leur religion prédominante. Toutefois, malgré ces similitudes géographiques, politiques et religieuses, la reconnaissance des droits des personnes LGBTQ+ diverge. En Thaïlande, aucune législation ne criminalise les relations entre personnes de même sexe. La dépénalisation de l'homosexualité a eu lieu en 1956 et, en 2002, l'homosexualité n'a plus été classée comme une maladie. Néanmoins, les gays et les lesbiennes sont toujours confronté-es à la discrimination, et la Constitution thaïlandaise ne reconnaît pas actuellement le mariage entre personnes du même sexe.

En 2013, le gouvernement thaïlandais s'est efforcé d'élaborer une loi garantissant l'égalité des mariages. Cependant, ces efforts ont été entravés par le coup d'État militaire de 2014 mené par le général Prayuth Chan-o-cha. Ce n'est qu'après les élections de 2019 que le parti d'opposition Future Forward a pu proposer la loi sur l'égalité du mariage au Congrès en 2020. Cependant, en raison de la situation politique instable, la proposition n'a réussi qu'à passer l'audition initiale du Congrès. Bien que le parti Move Forward - la nouvelle version du parti Future Forward - ait défendu les droits des personnes LGBTQ+ lors de la campagne électorale de 2023, la proposition sur l'égalité du mariage a fait l'objet de multiples reports sans confirmation finale.

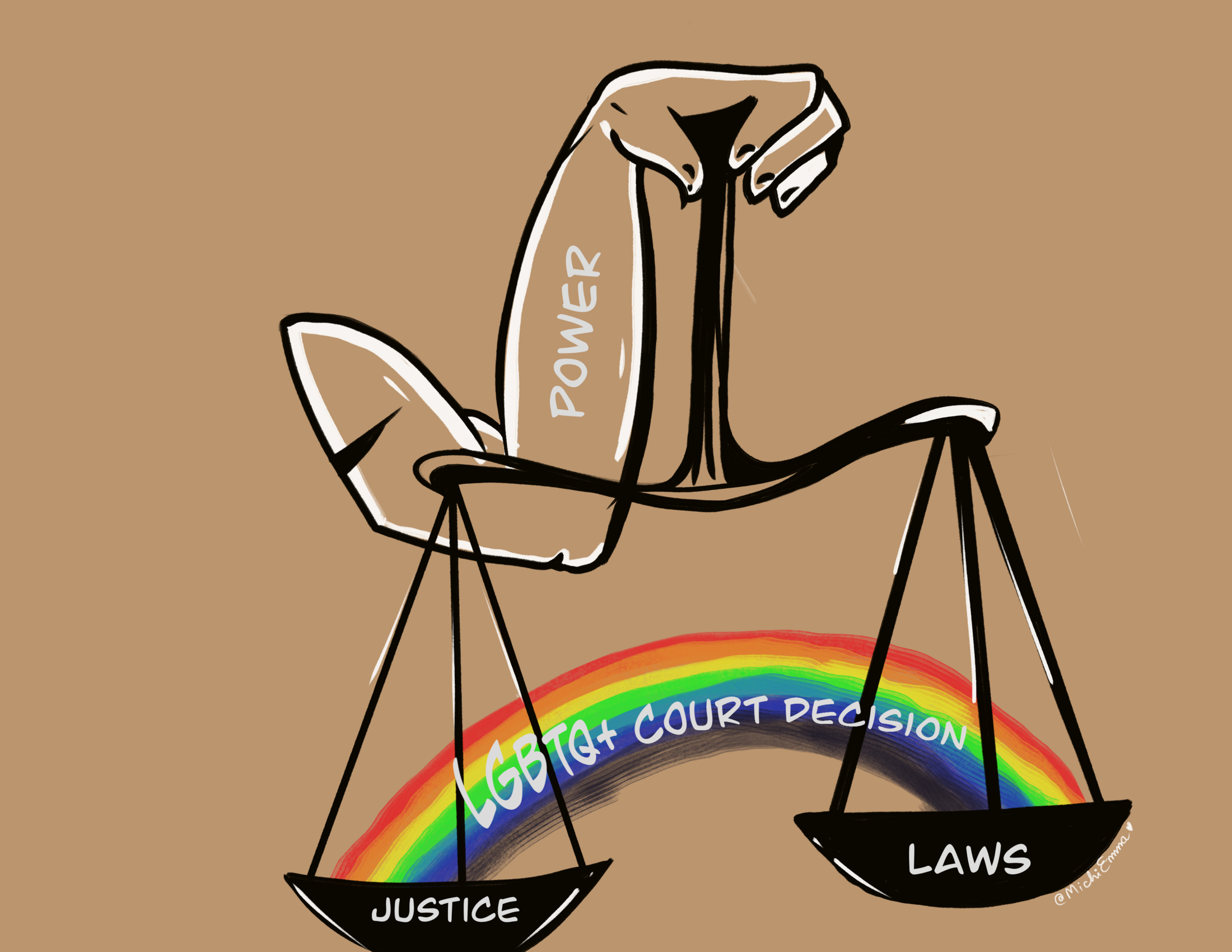

Agrandissement : Illustration 3

La première marche LGBTQ+ organisée en Thaïlande en 2022 a marqué un progrès après 16 ans de tensions politiques et de coups d'État. La récente Bangkok Pride, à laquelle ont participé 50 000 membres de la communauté LGBTQ+ le 4 juin 2023, a défendu l'égalité des droits, notamment la reconnaissance du genre, l'égalité du mariage, les droits des travailleurs du sexe et l'amélioration des soins de santé. Les organisations de défense des droits des femmes en Thaïlande œuvrent activement en faveur de l'égalité et visent à légaliser le mariage entre personnes du même sexe d'ici 2028.

La situation en Birmanie est sensiblement différente. Le cadre juridique en Birmanie ne comprend que deux lois qui protègent les membres de la communauté LGBTQ+. La première est la loi de 2018 sur les droits des jeunes, qui impose au gouvernement de promouvoir l'accès aux opportunités économiques et aux activités politiques pour les jeunes, y compris les personnes LGBTQ+. La loi sur les droits de l'enfant de 2019, qui interdit la discrimination fondée sur la race, le sexe et l'orientation sexuelle, souligne également l'importance accordée à l'inclusion.

Agrandissement : Illustration 4

Un rapport de Myanmar LGBTQIA Human Rights Watch met en évidence les changements juridiques mis en œuvre après le coup d'État de février 2021 en ce qui concerne le droit international, concernant l'écart important entre le cadre juridique établi et ses mécanismes judiciaires opérationnels. Les relations homosexuelles restent illégales en vertu du code pénal établi par l'Empire colonial britannique en 1860 (section 377), qui prévoit une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. En outre, les dispositions de la loi sur les mœurs de 1945 et de la loi sur les mœurs de Rangoon de 1899 contribuent à normaliser les mauvais traitements et la discrimination à l'encontre de la communauté LGBTQ+. L'article 35(c) de la loi sur la moralité vise souvent les personnes transgenres en qualifiant le maquillage de forme de déguisement. De même, l'article 30 de la loi sur la moralité de Rangoon a été invoqué pour arrêter des esthéticiennes homosexuelles et transgenres qui portaient des ciseaux. D'autres dispositions telles que la "propagation par négligence de maladies sexuelles", la "nuisance publique" et l'"interdiction d'activités" ont également été invoquées.

À la suite du coup d'État, la répression, la violence sexuelle et la torture à l'encontre de la communauté LGBTQ+ par les forces militaires et de sécurité ont augmenté de manière alarmante.

Agrandissement : Illustration 5

La nécessité d'atteindre une stabilité réglementaire

Dans des pays comme l'Indonésie, le Brunei, la Malaisie et Singapour, la matrice religieuse joue un rôle important dans la représentation et la reconnaissance des homosexuels. Dans d'autres pays, comme le Timor-Oriental, la Thaïlande et le Birmanie, les communautés LGBTQ+ sont victimes de tensions politiques internes, qui ralentissent le processus d'acquisition des droits civils (Thaïlande et Timor-Oriental) ou le bloquent carrément (Birmanie).

L'Indonésie, le Timor-Oriental et les Philippines connaissent des restrictions dues à des circonstances politiques, ce qui a pour conséquence d'exposer les personnes LGBTQ+ à des confrontations idéologiques. À l'inverse, le Brunei donne la priorité aux considérations religieuses sur les droits universels. La Thaïlande reconnaît les communautés LGBTQ+ mais ne dispose pas de droits civils fondamentaux tels que l'égalité du mariage, et la junte birmane est loin de penser au bien-être de la communauté LGBTQ+ en raison du massif conflit dans lequel le pays est plongé depuis près de trois ans (lire notre série "Chroniques d'une Birmanie en résistance").

En effet, les gouvernements de ces pays n'ont pas encore atteint une stabilité réglementaire adéquate pour défendre les droits de la communauté LGBTQ+. Même dans les pays dotés de systèmes démocratiques, comme l'Indonésie et la Malaisie, le contexte politico-religieux ralentit le processus d'inclusion des LGBTQ+.

Des progrès significatifs peuvent être réalisés dans tous ces pays en répondant d'abord de manière plus sensible aux questions relatives aux droits des femmes sur le plan social, politique et religieux. En outre, la mise en œuvre de réglementations relatives à la violence verbale et physique peut jouer un rôle essentiel dans la protection des communautés LGBTQ+ et le respect de leurs droits civils dans les pays considérés.

Cet article a été initialement publié en anglais sur 9DASHLINE par un collectif d'auteurs. Aniello Iannone est chargé de cours au département d'études gouvernementales de l'université de Diponegoro. Laure Siegel est fondatrice de Visual Rebellion Myanmar et correspondante de Mediapart. Gabriel Facal est anthropologue et directeur adjoint de l'Institut de recherche sur l'Asie du Sud-Est contemporaine (IRASEC). Ida Fagervold est chargée de recherche au département de sociologie et de géographie humaine de l'université d'Oslo. Nicha Wachpanich est journaliste à Visual Rebellion Myanmar et HardStories.