Pour nous aussi, ce fut un choc désagréable. La tribune du Monde du 8 janvier dernier, « Nous défendons une liberté d’importuner indispensable à la liberté sexuelle », signée par un collectif de cent femmes, nous a écœurées [1]. Outre le comique de ce que nous avons lu comme une virulente déclaration d’hétérosexualité normative (« Nous ne sommes pas lesbiennes », était le sous-texte le plus évident transpirant et transparaissant dans cette tribune), une partie de l’indignation que nous avons néanmoins éprouvée est venue du fait que nous y reconnaissions la rhétorique ainsi que nombre d’arguments déjà utilisés par plusieurs des signataires.

Encore plus déplaisant, le fait de reconnaître des proches parmi ces signataires : artistes, critiques d’art, curatrices, cinéastes… Ce n’est pas tant la déconstruction des arguments utilisés dans la tribune qui nous intéresse ici – d’autres l’ont déjà fait [2] –que la possibilité d’interroger son contenu comme le symptôme d’un conflit politique qui engage une partie des élites françaises.

Plus encore, ce qui nous affecte est le lien entre cet antiféminisme virulent et les milieux culturels dont la tribune est l’expression, en particulier ceux de l’art contemporain et du cinéma, qui en France paraissent particulièrement attachés aux idéaux bourgeois du génie (masculin) et de sa liberté (sexuelle). Cet aspect nous parait constitutif des arguments réactionnaires déployés par les 100, en ce qu’il est entremêlé avec la défense d’un ordre hétéropatriarcal lavant plus blanc que blanc.

C’est pour cela que nous avons décidé d’écrire ensemble, nous deux qui ne sommes pas de la même génération, qui n’avons pas la même sexualité, qui n’avons pas la même langue d’origine et qui avons eu, cependant, cette réaction commune, face à ce texte publié en français. Nous savons que le patriarcat aime à diviser les femmes, pourtant nous éprouvons le besoin d’intervenir à propos de cette tribune. De réagir, comme le firent en décembre 1975 les quatre « Insoumuses » ; ainsi se sont nommées collectivement Delphine Seyrig, Carole Roussopoulos, Nadja Ringart et Ioana Wieder lorsqu’elles virent Françoise Giroud (alors "Secrétaire d’état à la condition féminine"), invitée de l’animateur Bernard Pivot à la télé pour célébrer « L’année de la femme, ouf ! c’est fini », collaborer activement à sa propre humiliation en compagnie d’une série de misogynes auto-déclarés.

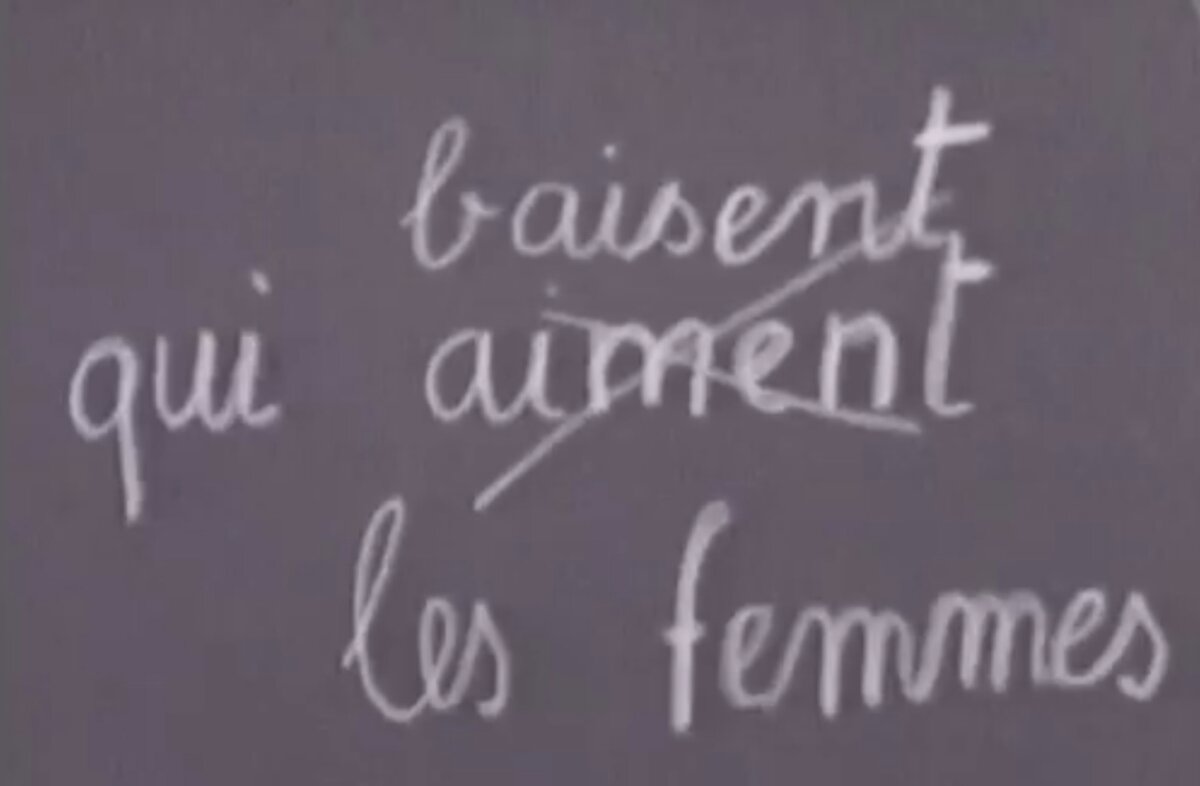

Maso et Miso vont en bateau (1976) a constitué leur riposte : une réponse vidéographique en forme d’interruption parodique et caustique du flux télévisuel où celle qui est supposée représenter les femmes au sein du pouvoir patriarcal oscille entre la nécessité de plaire (« maso ») et le désir d’accéder au pouvoir (« miso »). Poursuivons donc ici la déconstruction d’une tribune tout aussi Maso et Miso.

Agrandissement : Illustration 1

Comme beaucoup de féministes, nous avons été enthousiasmées par la prise de parole pour dénoncer les violences sexuelles sur les réseaux sociaux notamment, sous les hashtags #metoo et #balancetonporc. C’est un moment historique que nous vivons. Comme l’explique Christine Bard, « ce qui se passe aujourd’hui est la rencontre entre le féminisme, mouvement minoritaire, et cette parole innombrable » [3].

Le #metoo s’inscrit dans le cadre d’une insurgence globale marquée par une recomposition des luttes féministes autour des questions du harcèlement et de la violence, portées notamment par le mouvement « Ni una menos », ainsi qu’à travers les mobilisations qui ont suivi l’élection de Trump (« sexual predator in chief »), entre autres. Ces mouvements ont permis de nommer et de rendre intelligible le lien entre sexualité et pouvoir sur les plans entremêlés de la subjecitivé et des rapports sociaux.

Hétérosexualité normative et identité nationale

En France, nous semble-t-il, l’affaire Strauss-Kahn avait d’ailleurs réveillé ces questions, mais elle avait aussi été l’occasion d’un débat autour de la « singularité française » en matière de rapports entre les sexes. À l’époque, l’historienne Mona Ozouf avait défendu l’idée que les françaises jouiraient d’un contre-pouvoir liée à la séduction qu’elles exerceraient sur les hommes et compensant les inégalités politiques, sociales et culturelles entre les genres.

Déjà en 1989, en célébrant le rôle civilisateur des françaises, legs de la civilité d’Ancien Régime en contradiction avec les Etats-Unis où « le féminisme est la pointe avancée, et quelque peu acariâtre, de la revendication démocratique », renaissait la défense d’un « féminisme à la française ». En 2011, la sociologue du droit Irène Théry s’insurgeait, à la suite de l’historienne, contre le soupçon d’une trop grande tolérance des femmes françaises vis à vis de l’inconduite des hommes. D’après elle, ce féminisme à la française était « fait d'une certaine façon de vivre et pas seulement de penser, qui refuse les impasses du politiquement correct, veut les droits égaux des sexes et les plaisirs asymétriques de la séduction, le respect absolu du consentement et la surprise délicieuse des baisers volés » [4]

Cette opération, actualisée par la tribune du Monde, réaffirme l’existence d’une différence fondamentale entre les sexes, c’est-à-dire une spécificité, voire une nature féminine, qui rappelle les positions exprimées, dans les années 1970, par un groupe de femmes s’étant alors approprié le signe MLF ("mouvement de libération des femmes") contre le féminisme constructiviste de Simone de Beauvoir. La féminité "au-delà du féminisme" des premières s’était bientôt opposée au féminisme des autres, constituant paradoxalement la pointe de ce qu’on a appelé, plus tard et en anglais, le « French Feminism ».

Avec la renationalisation d’un féminisme auquel ce genre de propos sert de socle, ce qui apparaît « spécifiquement français » - et pas francophone, d’ailleurs - c’est bien son injonction à la séduction. La séduction comme structure culturelle de l’identité nationale ? Joan W. Scott ne s’y est pas trompée, lorsqu’elle déconstruit la mythologie de l’articulation entre séduction et culture française, qui permet d’une part une naturalisation de l’identité nationale et d’autre part la légitimation de la violence et de l’inégalité des rapports de sexes. C’est ainsi que la différence, présumée naturelle, entre les sexes sert de fondement de l’état nation moderne [5].

Cette "théorie française de la séduction", qui devrait être affaire privée (affaire de mœurs sexuelles), est en fait proposée comme « un modèle d’organisation sociale ». Même lorsque le principe de séduction est transformé en « droit d’importuner » - un droit toujours rapporté du côté des hommes, comme dans la pétition plus haut citée - il s’agit encore et toujours de justifier ceux qui confondent le pouvoir du roi et celui du mâle.

Comme le dénonce Paul B. Preciado : « Ce qui caractérise la position des hommes dans nos sociétés technocratiques et hétérocentrées, c’est que la souveraineté masculine est définie par l’usage légitime des techniques de violences (...). Nous pourrions dire, en lisant Weber et Butler, que la masculinité est à la société ce que l’état est à la nation : le détenteur et l’usager légitime de la violence. Cette violence s’exprime socialement sous forme de domination, économiquement sous forme de privilège, sexuellement sous la forme de l’agression et du viol » [6]

Elle justifie les abus de pouvoir dans les relations hiérarchiques entre les hommes et les femmes, du moins entre hommes et femmes qui n’interrogent pas les catégories de genre. Or interroger les catégories de genre, comme l’ont fait Gayle Rubin, Judith Butler ou Monique Wittig, c’est immédiatement remettre en question la binarité et la hiérarchie implicites dans le contrat social hétérosexuel défini par la différence des sexes. Car celui-ci construit un édifice où la binarité fait loi, et où la séparation homme/femme, hétéro/homo, masculin/féminin… est transformée en complémentarité.

Cette hétérosexualité compulsive et normative va ainsi de pair avec la construction d’un mythe national, qui se décline à travers les codes culturels de la séduction, de la galanterie, et où céder prend le pas sur le consentement. La philosophe féministe Geneviève Fraisse associe à la tradition érotique mise en œuvre dans les textes du 18è siècle, ceux de Laclos comme de Rousseau, une stratégie où les femmes « sont destinées à se laisser vaincre » [7].

Une fois posé le cadre de la différence des sexes « à la française », il est ainsi possible d’effacer la réalité des rapports de pouvoir à travers une représentation des relations entre les sexes où la sexualité masculine serait « naturellement » fondée sur le désir (plus ou moins « offensif » ou « sauvage »), tandis que les femmes n’ont pour option qu’une gestion la plus stratégique possible de leur corps et de leur sexualité. Il va sans dire que, selon cette logique, les femmes ayant accès à un certain degré de pouvoir et de privilège auront plus de chances de négocier leur sexualité en leur faveur. La rhétorique de l’exception française se fonde sur ce ton aristocratique, et le mot de « liberté » est son gage.

Le sujet néolibéral

C’est précisément autour de l’usage de la notion de liberté qu’une représentation des relations entre les sexes largement basée sur un rejet de l’égalité, dans un esprit « Ancien Régime », se superpose avec une conception néolibérale de la liberté. En effet la représentation de la « séduction à la française » qui émerge de la tribune se fonde sur l’effacement de ce qui est à l’origine de la révolte dont #metoo est l’expression, c’est-à-dire l’abus de pouvoir dans les relations de travail.

À la réalité du harcèlement et des avances, dont dépend souvent la carrière des femmes – ou même la simple possibilité d’avoir un revenu – on oppose la fiction d’un sujet souverain qui dispose librement de son “capital sexuel“, en l’absence de tout conditionnement social ou de relation hiérarchique. La représentation des relations entre les sexes qui en ressort est conforme à l’image d’un monde dépourvu de conflits, ou pire d’un monde où le conflit n’a aucun droit d’existence, dans la mesure où le succès dans la vie, ou l’aptitude à « s’en sortir », ne seraient que le fruit de capacités individuelles. Le manque de solidarité qu’on a reproché à la tribune est l’effet de cette représentation où la liberté est réduite à un fait individuel qui ne concerne jamais les rapports sociaux.

On écrivait en ouverture de ce texte que la tribune du Monde est emblématique d’une question plus générale, qui concerne les élites en France et leur rapport avec les revendications portées par des sujets minoritaires, c’est à dire tout sujet contraint de s’extraire de l’universalisme républicain pour pouvoir parler.[8] D’abord, une bourgeoisie blanche défend son privilège de classe, ensuite elle superpose ce privilège avec une certaine idée de la liberté sexuelle qui nie l’abus de pouvoir.

Comme l’écrivent les signataires d’un texte publié sur Mediapart : « Ces féministes-là ne s’attaquent pas aux lieux de pouvoirs (…) Car leur objectif n’est pas de bouleverser l’ordre établi pour atteindre un modèle d’une juste équité. Deneuve &C° défendent les leurs, 'leurs hommes', leurs privilèges. C’est pour cela que quand elles s’expriment, elles n’ont que du mépris envers la grande majorité des femmes portées par cette Terre. [...] Vos contes de princes charmants de féministes-blanches-bourgeoises ne nous font pas rêver » [9]

En effet, lorsque la tribune du Monde explique qu’« une femme peut, dans la même journée, diriger une équipe professionnelle et jouir d’être l’objet sexuel d’un homme, sans être une « salope » ni une vile complice du patriarcat », non seulement elle situe cette femme dans l’échelle sociale, mais elle fait de la différence de classe le marqueur d’une séparation du champ de l’intime et du champ politique. Cette image ambivalente rejoue l’ancienne opposition entre l’émancipation féminine et l’idéal féminin, qui rappelle le texte célèbre de Joan Riviere, « La féminité en tant que mascarade ».

Il s’agissait dans cet article, de femmes qui occupent une position de pouvoir dans leur profession et s’efforcent de réparer les dégâts potentiels occasionnés par leur succès à travers la mise en scène exacerbée d’une féminité perçue comme normative [10]. Le texte date de 1929 et en dit long sur les structures auxquelles les signataires s’attachent. Peut-être encore davantage on peut s’interroger sur la panique provoquée par la possibilité de ne plus être soumises à la domination masculine.

Ce qui ressort de la tribune est en effet une représentation de la liberté sexuelle à usage exclusif des dominants qui réinterprète les luttes des années 1970 en les vidant de leur signification politique. Ainsi l’idée d’une « liberté intérieure » et « inviolable », représentée comme une substance que l’on possède (ou pas), restitue l’image d’une liberté sans libération : complètement désenclavée, donc, des revendications collectives d’émancipation, notamment sexuelle, portées par les mouvements des femmes, homosexuel·le·s, anti-psychiatriques, anti-coloniaux, environnementaux, etc.

Ce qui reste des révoltes de l’après-68 est la représentation caricaturale d’une liberté sexuelle déclinée en norme sociale, dans laquelle le maintien de l’ordre hétéropatriarcal s’accompagne d’une neutralisation des conflits qui traversent les rapports de genre, de classe et de race dans la France contemporaine.

La liberté de l’artiste

Ce n’est pas un hasard si les signataires de la tribune proposent un parallèle entre liberté artistique et liberté sexuelle. La conception élitiste de la liberté qu’elles défendent trouve son ancrage paradigmatique dans la figure de l’artiste moderne, pourtant déconstruite depuis au moins 40 ans par les artistes elles·eux-mêmes et par des critiques et des chercheur·e·s qui se sont nourri·e·s des outils offerts par le marxisme, le féminisme, les théories queer et/ou la psychanalyse.

Ces perspectives théoriques ont contesté le discours moderniste de l’artiste comme sujet universel, en montrant le rôle de l’oeuvre d’art dans la production et la reproduction de l’idéologie. La représentation de la liberté artistique comparable à une essence ou à une possession, reflète ainsi l’idée de l’autonomie de l’artiste, qui exprime son individualité créatrice indépendamment des circonstances et des contraintes (sociales, culturelles, biographiques, etc.). Cela peut paraitre surprenant que cette conception auto-référentielle de l’art puisse avoir encore tant de prise dans certains milieux culturels français, qui semblent ignorer les multiples liens entre l’art et la production de l’idéologie.

Faut-il également rappeler que cette représentation de la liberté créatrice n’est pas neutre du point de vue du genre ? Dans son célèbre « Pourquoi n’y a-t-il pas de grands artistes femmes ? » [11] l’historienne d’art Linda Nochlin montrait justement que le « grand artiste » était indissociable de son inscription dans la masculinité, et que c’était tout un système, celui du « grand-artiste-génie-libre-autonome », qui était au centre de l’édifice d’une histoire de l’art patriarcale, blanche et hétérosexuelle.

La culture, telle qu’elle a été institutionnalisée, est le résultat d’une sélection surdéterminée par des facteurs de genre, de classe, de race, de sexualité... elle porte la marque du pouvoir en ce qu’elle parle des rapports qui structurent le monde tel qu’on le connaît [12]. Le travail de la critique est précisément celui d’analyser la manière dont les œuvres sont prises dans cette complexité : c’est d’ailleurs ce que des nombreux·ses artistes s’emploient à explorer.

Les signataires stigmatisent ce qu’elles perçoivent comme une entrave à la liberté de l’artiste, toujours au masculin bien sûr – il s’agit de : Polanski, Brisseau, Schiele, Balthus, Antonioni, Nicolas Poussin, Gauguin, John Ford, Sade… et tous ces artistes, que les féministes s’emploieraient à « dénoncer », et sur lesquels elles voudraient voir tomber les ciseaux de la censure. Notons pour commencer qu’il ne s’agit jamais, ni de Louise Bourgeois, ni d’Annette Messager, ni de Zanele Muholi, ni de Candice Lin… Certaines de ces artistes ont réellement été « blacklistées » ou censurées, quand leur travail n’a pas été détruit, lorsqu’on pense à Zanele Muholi, dont l’appartement fut l’objet d’un cambriolage en 2012 visant exclusivement une vingtaine de disques durs qui contenait des années de documentation, photos, films, interviews. Qui, parmi les signataires, s’en est inquiétée ?

Personne. Car ici le problème n’est pas tant la censure que la nécessité de préserver cette conception de l’art comme fondamentalement étranger aux rapports sociaux. Prenons l’exemple de la toile intitulée Thérèse rêvant (1938), du Franco-Polonais Balthasar Klossowski de Rola, dit Balthus, qui représente une jeune fille assise une jambe levée, dévoilant entrejambe et sous-vêtements et exposée au Metropolitan Museum de New York.

Il est vrai qu’une pétition écrite par une femme se revendiquant du « féminisme » a demandé, non pas qu’on la brûle, mais qu’on ne l’expose pas, ou qu’on lui donne un contexte. Le problème soulevé par cette toile n’a rien à voir avec un jugement esthétique, ni avec sa légitimité dans l’histoire de l’art mais avec l’œuvre d’art en tant qu’elle produit du sens et de l’émotion. Peut-on regarder le tableau, l’analyser dans le contexte historique de sa production et dans ses résonances actuelles, pour interroger la manière dans laquelle le tableau traite de la sexualité masculine, met en scène le regard, le corps féminin, le corps d’un enfant ?

En opérant sciemment une confusion entre censure et critique, la tribune des 100 s’en prend en réalité à toute tentative d’interroger l’art dans ses multiples résonances sociales et politiques. Est-ce que déconstruire, analyser, critiquer veut dire brûler ? Comme Michelle Perrot l’a mis en évidence, « s’il s’agit de relire les œuvres du passé avec nos yeux d’aujourd’hui, nous le faisons tous les jours ; la critique induite par la réflexion sur le genre nous conduit à relire autrement la littérature (…) une telle lecture critique est non seulement légitime mais nécessaire et nous permet de comprendre dans quel système nous vivons, de quelles représentations nous dépendons » [13].

L’exercice de la critique ne peut donc pas être confondu avec la censure (d’ailleurs, si les œuvres étaient censurées ou brûlées, ce ne serait tout simplement plus possible de les critiquer). On peut aussi se demander si la critique a véritablement ce pouvoir d’opérer la censure.

Peut-on imaginer pouvoir prendre du plaisir face à des œuvres d’art tout en gardant un regard critique ? Peut-être le travail de la critique consisterait précisément en cette capacité de rendre productive cette ambivalence, et imaginer une nouvelle alliance entre, par exemple, cinéphilie et déconstruction féministe [14].

Tel pourrait être le rôle de la critique d’art, qui ne s’apparente nullement à une censure, mais qui ne se limite pas non plus au seul rôle de célébration qu’elle est devenue couramment. On y gagne sûrement en excitation et en plaisirs à tenter de découvrir les « dessous » implicites des certitudes magistrales, qu’à se contenter d’un espace d’autosatisfaction passive dans lequel se reflète l’idéal bourgeois d’une liberté déclinée en privilège.

La «France pays des droits de l’homme»... au carré

Et s’il s’agissait, dans le même mouvement critique, d’un mouvement de décolonisation des arts, du musée [15], des esprits ? Ne s’agit-il pas, dans les deux cas, de se confronter à la même conception de la liberté ? La liberté de l’artiste, affirmée comme un corollaire de ce que les auteures de la tribune du Monde appellent la « liberté d’importuner » ne s’est elle pas construite au prix d’un paradoxe historique ?

Au moment où la France, en effet, croit vouloir apporter la liberté au monde, elle met en place des régimes d’exclusion, notamment celle des femmes et celle des colonisé·e·s ainsi coupé·e·s du pays des hommes libres, la métropole. Nous l’a-t-on assez rebattue, cette expression de « pays des droits de l’homme » sous l’étiquette de laquelle la France aime à se présenter: il est temps de prendre cette assertion à la lettre, et de l’inverser.

Élisabeth Lebovici, historienne et critique d'art, et Giovanna Zapperi, professeure d’histoire de l’art contemporain à l’Université de Tours et docteure de l'EHESS.

------

[1] Ecœurant : c’est bien l’adverbe utilisé par Joan W. Scott à propos de cette tribune.Cf. Joan W. Scott : “La séduction comme trait d'identité nationale française ... “Libération, 26 janv. 2018 .

[2] Voir en particulier la tribune : “Les féministes peuvent-elles parler?”rédigée par Hourya Bentouhami, Isabelle Cambourakis, Aurélie Fillod-Chabaud, Amandine Gay, Mélanie Gourarier, Sarah Mazouz, Émilie Notéris, Médiapart, 11 janv 2018.

[3] Le Monde, 11 janvier 2018, propos recueillis par Faustine Vincent.

[4] Sur le débat autour de l’affaire DSK voir notamment Eric Fassin, « Au delà du consentement : pour une théorie féministe de la séduction », Raisons Politiques, 2/2012, n. 46, pp. 47-66.

[5] Joan Scott, Sex and Secularism, New York, Princeton University Press 2017, p. 18.

[6] Paul B. Preciado, “Lettre d’un homme trans à l’ancien régime sexuel”, Libération, 15 janvier 2018.

[7] Propos de Geneviève Fraisse dans Bibliobs, 14 janvier 2018.

[8] L’ouvrage de Joan Scott, La citoyenne paradoxale. Les féministes françaises et les droits de l’homme (trad. fr) Paris: Albin Michel, 1998

[9] Tribune co-signée par le collectif afroféministe Mwasi, le groupe de réflexion Queer &Trans Révolutionnaire ; les Voix décoloniales ; Femmes en lutte 93 dans Mediapart, 16 janvier 2018.

[10] Joan Riviere, « La féminité en tant que mascarade » (1929), (trad. fr.) Féminité mascarade, Paris: Le Seuil, 1994, p. 197-213

[11] Linda Nochlin, « Why have there been no great women artists? », Artnews, 69/9, janvier 1971, p. 22-39 et 67-71

[12] Griselda Pollock, Encounters in the virtual feminist museum. Time, space and the archive, London: Routledge 2007, p. 12.

[13] Michèle Perrot, Le Monde, 11 janv. 2018. Propos recueillis par Nicolas Truong

[14] Voir Laura Mulvey, Au-delà du plaisir visuel. Féminisme, énigmes Cinéphilie. Paris: Mimesis, 2017

[15] Cf. http://www.internationaleonline.org/media/files/decolonisingmuseums_pdf-final.pdf