Vient un moment, je crois, où il faut se mettre en accord avec l’idée qu’on se fait des problématiques de la modernité. En ce qui me concerne, ces problématiques sont considérables et particulièrement aigües, en musique et en art en général. De telle sorte qu’il est illusoire, par souci d’honnêteté, que je me dise satisfait d’un concert qui, par son programme, rappelle surtout la position éminemment problématique à mes yeux de toute une part de la production de Chostakovitch, sur le terrain de l’esthétique dont relève surtout sa dernière période. Mais avant tout, je dirai ceci : décidément, il m’est déconseillé d’opter pour ce type de concert où je sais par avance et pertinemment, qu’en dépit de l’« affiche » des musiciens concernés (et celle-ci était plus qu’alléchante), le programme me laissera pour le moins frustré. Ne jamais donc opter pour l’enveloppe plutôt que le contenu, et à mes yeux, les interprètes demeurent l’enveloppe, si on n’aime pas les œuvres interprétées. Voilà quelques mois de cela, en novembre 2024, pareille déconvenue m’était déjà arrivé, avec un concert à l’Auditorium de Radio France (voir la chronique) où il m’était donné de voir pour la première fois sur scène l’immense violoncelliste qu’est Truls Mork mais où, dans le second concerto pour violoncelle de Chostakovitch (déjà !), c’est surtout la frustration qui dominait (tempérée fort heureusement par une deuxième partie avec une remarquable Neuvième de Schubert dirigée par Markus Poschner).

Tout cela vient-il donc d’une sorte de contentieux durable que j’aurais avec Chostakovitch ? Je ne crois pas, puisque il y a déjà fort longtemps que je me suis résolu à scinder son œuvre entre une première grande époque marquée notamment par ses grandes Symphonies (la Cinquième, la Sixième, etc.), qui en fait incontestablement l’un des compositeurs majeurs du XXe siècle (et c’est peu de le dire : symphoniste de génie que j’admire considérablement) et puis une seconde grande époque (en gros, après-guerre) où, sans doute désorienté par les multiples remises en cause de son style par le régime soviétique, le dernier Chostakovitch s’est muré selon moi dans un solipsisme esthétique fait d’un arpentage des limites de la tonalité. Or, cet arpentage a pour seul motif, la volonté d’une exploration des zones sombres de sa psyché créatrice, avec en particulier une confrontation à la mort, la fréquentation répétée des sanatoriums, etc. Mais je ne tiens pas à le savoir. Pour moi, demeure ce que j’entends, et ce que j’entends, se donne toutes les raisons sans doute, de l’âpreté, du criard, de l’assonant, sans que je ne puisse en être convaincu le moins du monde, en dehors donc de cette réitération complaisante : c’est là, le versant d’un ineffable de l’angoisse qui permet, se dit-on, de se vautrer dans une écriture du segment, de la difficulté d’énoncer, quand tout cela ne fait que tourner en rond, et est simplement… laid. Terriblement laid, même.

Agrandissement : Illustration 2

Ce qui demeure de Chostakovitch, au regard de l’intégralité de sa création, c’est une étonnante disparité stylistique des œuvres en fonction de ces deux grandes périodes, à tel point qu’on peut souvent se demander si on a affaire au même compositeur. Quoi qu’il en soit de ma frustration devant ce concert, son mérite fondamental était justement de mettre en relief cette disparité, pour ce qui est d’une partie de sa musique de chambre. Et même, de faire ressentir le fossé à mon avis irrémédiable, qui sépare les œuvres de cette première période, des œuvres les plus tardives et ce, dans une amplitude qu’on a peine à accueillir tant elle est outrée. En l’espèce, le programme de ce concert avait été construit sans aucun doute dans l’intention de donner à ressentir ce fossé, puisqu’en commençant par la Sonate pour violoncelle et piano en ré mineur op. 40, on débutait par une œuvre de jeunesse – en 1934, le compositeur a encore 28 ans. Et ici, tout le Chostakovitch que j’aime et que j’admire, celui des grandes symphonies, mais dans ce dialogue souvent lyrique entre un violoncelle généreux et un piano marquant comme à l’accoutumée chez lui, des sortes d’obsessions rythmiques imparables. Le mouvement lent (encore une fois, à l’exemple des grandes symphonies), y marque des sommets d’introspection, mais justement, il s’agit ici d’une introspection qui se dit, qui s’exprime, qui se communique – par les moyens de la mise en suspension de la ligne mélodique, d’un enjeu marqué des emmêlements harmoniques, toujours lisibles, toujours signifiants.

Et si j’insiste sur cette sorte de clarté du langage qui est ici respectée, c’est que justement, c’est cette grammaire qui viendra à manquer terriblement à la deuxième période, qui est à mes yeux un naufrage et que venaient illustrer les deux autres sonates de la soirée. En tout cas, dans la splendide Sonate en ré mineur, le violoncelle de Gautier Capuçon venait magnifier toute la beauté de ce langage chambriste, par cette amplitude du timbre et cet élan expressif qu’on lui connaît, où les graves ténébreux se mêlent à une vélocité non tapageuse – tout ce qui fait, je le répète ici, de ce violoncelliste l’un des musiciens les plus marquants de la scène française d’aujourd’hui. Ici, dans cette Sonate op. 40 de Chostakovitch, en 2013 au Festival de Verbier, avec Yuja Wang :

Agrandissement : Illustration 4

Kissin, bien entendu, confirmait si besoin était, qu’en plus d’être le soliste incomparable qu’on sait, il a depuis longtemps prouvé ses qualités rares de chambriste (on se rappelle en particulier de ses enregistrements avec la Quatuor Emerson entre autres). Saccades rythmiques marquées, soutien et écho des élans mélodiques du violoncelle : une rectitude se disait là qui n’étonnera personne.

Mais voilà… Venaient les deux autres sonates et là, on changeait d’ambiance. Radicalement. Au point d’en perdre le nord, dans une mesure que pour ma part je me refuse aujourd’hui à ratifier. J’y insiste : ce jugement « qui n’engage que moi », m’engage précisément, dans une volonté aigüe de dire ce que je pense de l’énorme problème du XXe siècle, et de cette modernité qu’on s’efforce à assumer, comme s’il s’agissait d’une évidence. Or cette modernité est justement tout, sauf une évidence. Sauf à le faire par snobisme (et cette sorte de non-dit en vertu de quoi il faut aimer parce que c‘est réputé aimable), le basculement d’un compositeur dans les limites de la tonalité n’a rien d’évident, rien de fatal, rien de normé : cet itinéraire résulte d’un choix, et ce choix fut pour Chostakovitch la résolution d’une ambivalence longtemps contenue. Ce pour quoi il appartient à mes yeux à une catégorie donnée de l’histoire de la musique du XXe siècle (qui reste à réécrire, j’y insiste : soustraite à toute complaisance), celle des compositeurs qui ont voulu donner le change, face au dogme de l’atonalité : en n’y versant pas totalement, mais en s’en approchant.

Comme si au fond, il voulait suggérer ainsi que la nouvelle frontière était là, que le pôle des nouvelles explorations se disait dans cette zone. Or, cette zone ne fut jamais, contrairement à toutes les raisons qu’on voudra toujours se donner, qu’un renoncement, qu’une irrémédiable abdication. Que cherche à exprimer le dernier Chostakovitch ? Une déliquescence du temps (plus qu’une fuite), un effondrement du corps et des forces. Il n’est ni le premier, ni le dernier à vouloir exprimer tout ça. Mais ne confondons pas : le fait que la substance devienne évanescente ne peut en aucun cas justifier que la forme s’y confonde, et se perde dans une surenchère, de ces foutues « limites » de la tonalité. Il eût mieux valu, qu’il se vautre alors à corps perdu dans cette vase, comme les autres, les Cage, les Nono, autres zigotos et leurs chapeaux pointus. Mais non, mi-musique mi-crissements, ses partitions deviennent alors un champ de ruines devant lequel les esprits acclimatés s’esbaudissent : « mon Dieu mais quel génie ! ». Je n’ai que faire de cette mascarade. Et je le répète : tout cela est laid, définitivement laid.

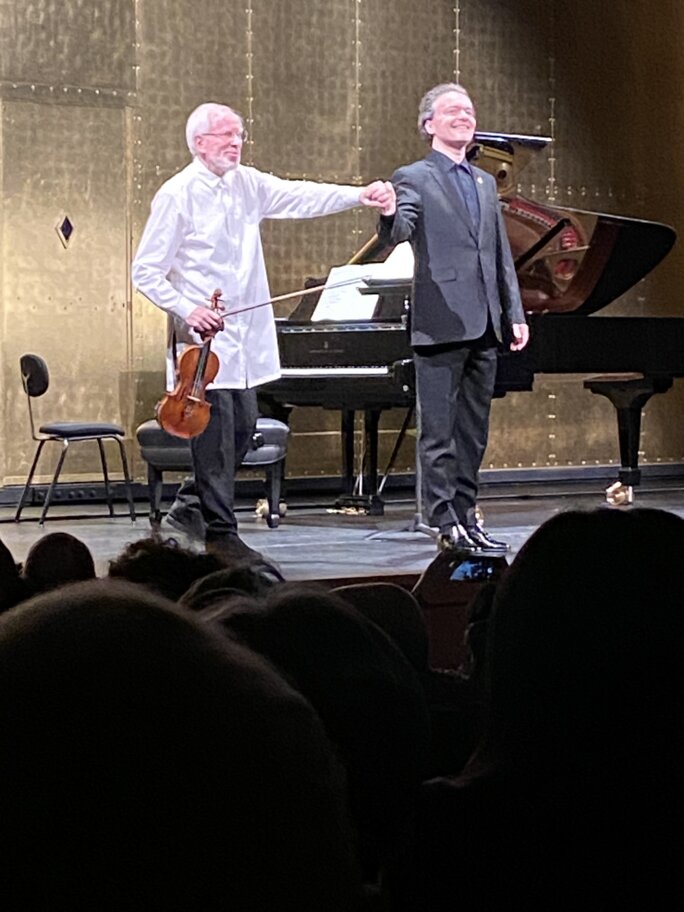

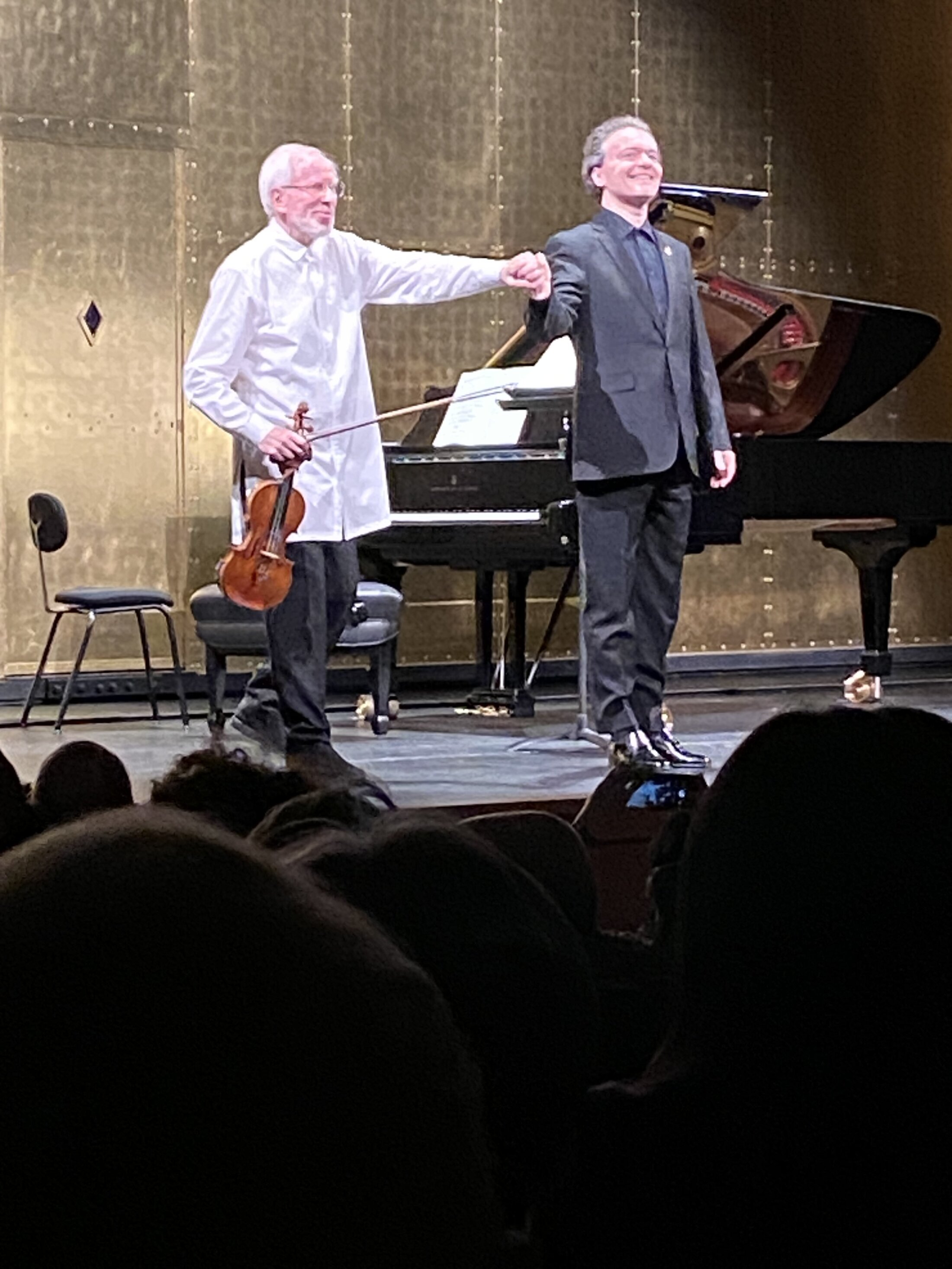

Agrandissement : Illustration 5

Vient donc la Sonate pour violon et piano op. 134. Une pure horreur. Quand on pense que cette chose a été dédiée à David Oistrakh, il y a de quoi se représenter là quels étaient les enjeux d’un conformisme en effet fondé en surenchère. Vers quoi ? Eh bien vers le dodécaphonisme ambiant, et auquel sans doute (et moyennant un nouveau virage contradictoire de la doctrine esthétique soviétique) il était urgent de rivaliser de modernisme avec l’ouest. Tout ici n’est que grimaces, assonances, décrochages volontaires du timbre de ce pauvre violon qui n’en peut plus et est prêt à expirer. Malheureusement, ce soir-là, Gidon Kremer était à l’unisson de ce naufrage, car même dans le criard, il n’était pas difficile de reconnaître de terribles tremblements d’archet au talon, illustration d’un âge trop avancé pour perpétuer ce qui fit son originalité, à savoir cette âpreté du son que j’ai appris à apprécier au fil des années. Mais là, y compris dans ce Chostakovitch-là, dans ce vertige du laid, on sent le violoniste fatigué qui ferait mieux de ranger délicatement son instrument qui fut glorieux ente ses mains désormais malhabiles – comme Menuhin naguère, lui qui s’entêta jusqu’à la désolation. Tremblements donc, archet qui se déporte comme fatalement vers le chevalet. Mon dieu, on prie pour que ça se termine, et non. Cela dure, en devient gênant, terriblement gênant. On se souvient que ce violoniste fut grand, dans le concerto de Brahms, dans une approche nouvelle de Beethoven (concerto et sonates). Et on est désolé pour lui. Et là, Kissin ne peut rien faire, ne peut pas couvrir les grincements, en attendant la porte qui claque… et la claque elle-même, qu’on croirait payée. Pour les violonistes, quand la vieillesse est un naufrage, mieux vaut prendre le large. Et se retirer, glorieux de la trace qu’on a laissée (et elle est grande pour Kremer).

Où vont ces moignons mélodiques de l’Andante, qui jamais ne trouvent le chemin de leurs suggestions fragmentées ? Pour qui sont ces crissements qui sifflent sur nos cordes, ces pizzicati hystériques et ces doubles cordes hideuses dans un Allegretto plus que jamais désarticulé ? Que cherche ce Largo, où je n’ai que faire d’un « mode d’emploi » où toujours on m’a parlé d’un Chostakovitch de 1968 hanté par la mort et la pression exercée sur lui par le régime ? Car cette pression était déjà grande, et encore plus grande du temps de Staline, à l’époque où Chostakovitch fut un grand, un très grand symphoniste en proie à la geste historique et à la perdition de l’individu. Ici, on cherche, on essaye de s’accrocher, mais tout n’est que prétexte (pré-texte), raisons qu’on se donne d’endurer une étonnante laideur. Au moins, en 1978, l’âpreté sonore de Kremer était au rendez-vous juste de cette laideur de la partition, et n’en rajoutait pas involontairement en une sénescence elle-même itérative. Le voici donc en 1978 à la Philharmonie de Berlin dans cette sonate du grotesque, accompagné de l’excellent Andreï Gavrilov :

Et puis, parce qu’on achève bien les chevaux dit-on, il fallait encore en passer par la torture véritable de cette finale Sonate pour alto et piano op. 147. Sonate-agonie, et qu’on ne vienne pas me dire que je fais du mauvais esprit, puisqu’elle est écrite un mois pile avant la mort du compositeur en août 1975. Oui, c’est la fin. Les beaux esprits vous diront qu’il y a là de l’angoisse encore et en voilà. Que Chostakovitch y livre son dernier chant. Je suis assez sidéré des raisons qu’on peut se donner, devant un naufrage. Car pas plus que dans la sonate pour violon et piano, l’alto ne réussit davantage ici qu’à séjourner dans les râles. Et si je me laissais aller, je me souviendrais de Céline, dans l’une des pages les plus féroces du Voyage, où il parle d’un sanatorium « aux effluves d’entrejambes urineux ». Ce compositeur, qui fut grand, très grand, suffoque ici et ses raclements se font sonores. Si on aime ça, ma foi qu’on n’en médise, et qu’on y plonge, peut-être sans remonter à la surface. Quarante minutes, montre en mains, à attendre que ça s’arrête. Maxim Rysanov, excellent altiste pourtant, n’y pourra rien. Ci-dessous en 2011, avec Kathryn Stott :

Tu as voulu voir Kissin, et on a vu Kissin. Tu as voulu voir Kremer et on a vu Kremer, etc. Mais décidément de grands interprètes ne peuvent transformer une musique déliquescente en fête de l’esprit et des sens. Quand ils ont renoncé à la beauté, même les compositeurs de poids ont, au XXe siècle, épousé une ère de peur et d’angoisse. À cette différence fondamentale : on n’avait jamais attendu ce siècle pour être angoissé. Ni pour l’exprimer par des sons. Jadis, quand la musique n’avait pas renoncé à elle-même, même l’angoisse était belle. En renonçant au Beau comme horizon, c’est la musique elle-même qu’on aura désertée. Et ce fut un siècle en enfer, tout comme la Saison de Rimbaud : « Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux – Et je l’ai trouvée amère. – Et je l’ai injuriée. »