(NOTA: veuillez lire les articles précédents: le premier, le second, le troisième).

Cette exclusion incessante ne se produit-elle pas parce que Débora Arango s’écarte de la place que les hommes imposent aux femmes, et que ceci est perçu comme une menace ? Quelques anecdotes de sa vie privée pointent dans ce sens : on sait que les amies qui posaient pour elle devaient le faire en cachette de leurs maris et frères ; mais l’artiste, qui probablement ne souhaitait pas se cacher, fut censurée dans sa propre maison. En effet, l’opposition à son travail fut exercée également par des hommes de sa famille, à l’exclusion de son père. Alors qu’elle eut toujours la compréhension de ses sœurs, y compris des plus dévotes, et l’amitié de l’une d’entre elles, ses frères la supportaient mal. L’un d’eux l’obligea à recouvrir de peinture noire plusieurs de ses tableaux, comme le raconte sa nièce Cecilia Londoño : « Débora devait alors le recouvrir avec une autre peinture à l’huile, et le tableau était ainsi éliminé ».

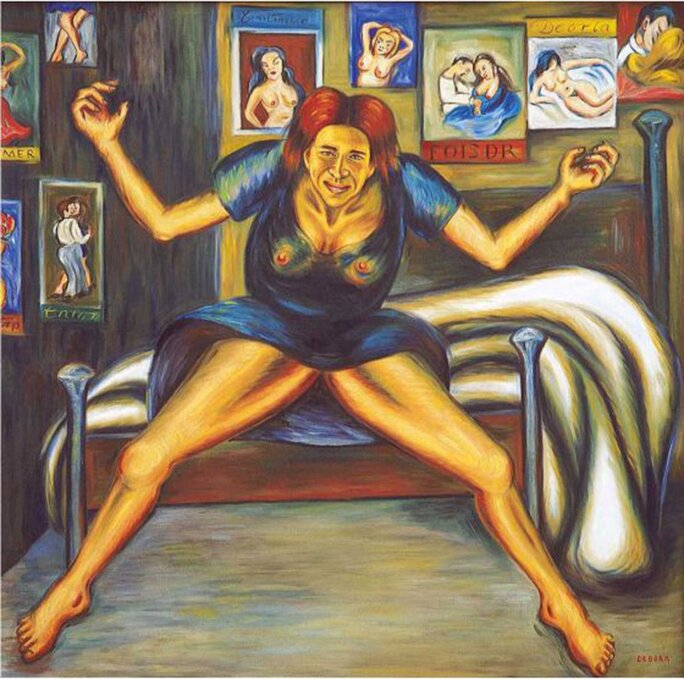

En effet, oser s’approprier le corps de la femme, le sien ou celui des autres femmes de son entourage est une bravade à l’égard des hommes et du monde qu’ils ont construit. Monique Wittig (1969) aurait vu en Débora Arango, qui fut une des premières femmes à conduire une voiture à Medellin, qui portait le pantalon, qui faisait du cheval à califourchon (et on lui jetait des sceaux d’eau bouillante pour cette raison), une « guérillère ». Débora subissait des attaques grossières : « Mets-toi à poil toi aussi, puisque tu peins comme ça », écrivait un critique artistique du journal La defensa. Quand elle était l’objet d’éloges, c’était en mettant en avant son côté masculin. Ainsi, Luis Vidales, homme de gauche, écrivait, pour vanter son art : « Débora Arango, à la masculine puissance dans le modelage ». D’autres, ne trouvant pas les mots pour comprendre ce qui gênait, parlaient de sa « bizarrerie » –telle l’expression d’un de ses défenseurs dans les journaux, José Mejía y Mejía.

Débora, refusant de jouer son rôle de femme, développerait le « privilège épistémologique de l’opprimée » ? Les théoriciennes féministes pourraient, à juste titre, en faire une icône. Car Débora développe un regard unique, perçant. Elle est la première artiste (homme ou femme) à explorer, dans l’art colombien, les bars, les prisons, l’asile, les bordels.

Agrandissement : Illustration 1

Débora s’introduit dans les rares espaces qui lui sont ouverts par les hommes ; à chaque fois son regard est subreptice, avant qu’il ne lui soit contesté. C’est grâce à un de ses frères, docteur, qu’elle obtient la permission d’aller à la morgue. Ses modèles masculins nus sont les cadavres destinés aux étudiants de médecine (elle ne pourra pas les peindre, et d’ailleurs ce frère l’exclura rapidement de ce lieu). C’est également grâce à un autre de ses frères qu’elle obtient la permission de se rendre à l’asile. Avant d’en être écartée par le directeur de l’institution, d’une vision fugace elle fait ce tableau d’une grande violence, une femme prisonnière de l’institution médicale :

Agrandissement : Illustration 2

Débora Arango est également la première artiste qui représenta, dans l’art colombien, les grands bouleversements historiques –nous songeons à ses tableaux représentant les foules manifestant à l’appel du leader Jorge Eliécer Gaitán, ou au Masacre del 9 de abril, cette date traumatique de la mémoire colombienne dont il convient de dire un mot. Le 9 avril 1948, en pleine guerre froide, le leader populiste libéral et probable futur président, le très populaire Jorge Eliécer Gaitan, fut assassiné d’un tir à Bogota pendant la Conférence de création de l’Organisation des Etats Américains (organisme sous la tutelle des États Unis). De violentes émeutes éclatèrent, notamment à Bogota. Le peuple s’est senti trahi, manipulé (on ne connut jamais le nom de l’auteur intellectuel du crime).

Débora laissa de nombreux tableaux et dessins de ces événements capitaux. Ses tableaux dénudent sans complaisances le pouvoir –les dirigeants sont représentés en monstres ornés du bandeau tricolore, assis sur des sacs d’argent et entourés de serpents– n’ont pas d’équivalent en Colombie.

Débora Arango s’attaqua frontalement à Laureano Gomez, le chef historique du parti conservateur dans la première partie du vingtième siècle. Car celui-là même qui la censura au début des années quarante réussit progressivement à s’ériger comme la puissante voix du plus intransigeant des catholicismes réactionnaires. Laureano Gomez fut le « guide » des croisés contre le libéralisme sous toutes ses formes. La haine qui traverse ses écrits et discours fait de lui le responsable intellectuel de la plus grande guerre civile de l’histoire colombienne moderne (environ 300 mille morts entre 1946 et 1958).

Quand enfin il abandonne le pouvoir, malade, Débora le peint en crapaud à la cravate tricolore. Sa civière est transportée par des vautours ; son cortège est mené par la camarde ; des hommes fanatiques, des curés, des militaires, des canons lui rendent les honneurs. Des petits crapauds-clones du malade sont chassés par le Général qui le succédera à la tête du pays dévasté.

Conclusion

Pour Hannah Arendt (1953), la vie authentiquement humaine est celle qui vise à la compréhension : « La compréhension est le mode spécifiquement humain de vivre, puisque chaque individu a besoin de se réconcilier avec le monde où il est né et au sein duquel il demeure toujours étranger à cause de son irréductible unicité ».

Enfant, Débora accompagnait son père à la messe très tôt le matin, avant l’aube. De retour vers leur maison, le paysage humain de la société s’offrait à elle. Alors, elle observait le traitement infligé par la police aux femmes qui sortaient des bars et des cantines. « Quand l’une d’elles était arrêtée, on la tirait par terre au milieu de cris, on la poussait en la faisant monter dans une voiture destinée aux bêtes ». Bien des années plus tard, alors qu’elle discutait avec son neveu Santiago Londoño sur sa vie, Débora était toujours aussi véhémente : jamais elle ne vit que ce type de traitement soit donné à un animal, et encore moins à un homme. Le regard de cet enfant demeura en elle. Car l’odyssée de la pensée, cet énorme acte de liberté, est une denrée rare : l’acte de liberté dérange.

Débora Arango n’a pas réalisé une œuvre par goût du scandale. Sa quête est autrement profonde. Son œuvre la réconcilia avec le monde ; elle l’en écarta, aussi.

Débora connut quelques moments de gloire, mais ils furent rares. Sa mise au ban ne la rendit pas amère –dans les années 1990, à plus de 80 ans, elle se remémorait ce premier prix obtenu en 1939 comme d’un « puissant stimulant ».

Débora sut faire de sa marginalité une arme. Elle est le regard dérobé qui s’introduit dans les interstices. Et si l’exil lui a été refusé, elle le chercha ailleurs –la notion d’« exil intérieur » retrouve tout son sens.

Ouvrages cités

Arendt, Hannah, [1953] « Compréhension et politique », La nature du totalitarisme, Paris, Payot, 1990.

Beltrán Castillo, Iván, « La rebelde más vieja de la Tierra », [en ligne] : http://pinturacolombiana.blogspot.fr/2009/07/debora-arango.html. Consulté le 10 février 2013.

Delphy, Christine, « Nos amis et nous : les fondements cachés de quelques discours pseudo-féministes », Nouvelles questions féministes N° 1, 1977, p. 21 – 50.

Gonzalez, OlgaL, « La Colombie ou la violence exacerbée », in Amérique latine : identités et ruptures, Jean Pierre Gélard et Alain Chemin (éds.), 2008, Presses Universitaires de Rennes, Éditions Complexe, p. 215-224.

González, Olga L, « Débora Arango, la lucidité (ou le regard d’une femme peintre en Colombie) », revue Exils N°2, Paris-Genève, 2012.

Guillaumin, Colette, « Pratique de pouvoir et idée de nature : (1) L’appropriation des femmes, Nouvelles questions féministes N° 2, 1978, p. 5 – 30.

Londoño Vega, Patricia, Religion, Culture and Society in Colombia : Medellin and Antioquia, 1850 – 1930, Oxford University Press, New York, 2002.

Londoño Vélez, Santiago, Débora Arango: vida de pintora, Ministerio de Cultura, Bogotá, 1997.

Reyes, Emma, Memoria por correspondencia, Laguna Libros, Bogotá, 2012

Schroeder, Barbet, La vierge des tueurs, Les films du Losange, 2006

Vallejo, Fernando, La vierge des tueurs, [1994], Belfond, Paris, 1997.

Velásquez, Magdala, “Sí, tenemos derechos, pero... La condición jurídica y real de la mujer en Colombia”, Nueva Sociedad, N° 78, julio-agosto 1985, p. 93 – 99.

Wittig, Monique, Les Guérillères, Editions de Minuit, Paris, 1969.