* Ce présent billet n’est donc qu’un complément, à la fois[1] à celui du 10 octobre et à celui du 25 du même mois critiquant le PS2R, le fameux « Plan de Sauvegarde, de Refondation et de Reconstruction » proposé par le gouvernement local, avec son orientation néolibérale où l’attractivité du Caillou est mise en exergue et s’oppose au protectionnisme.

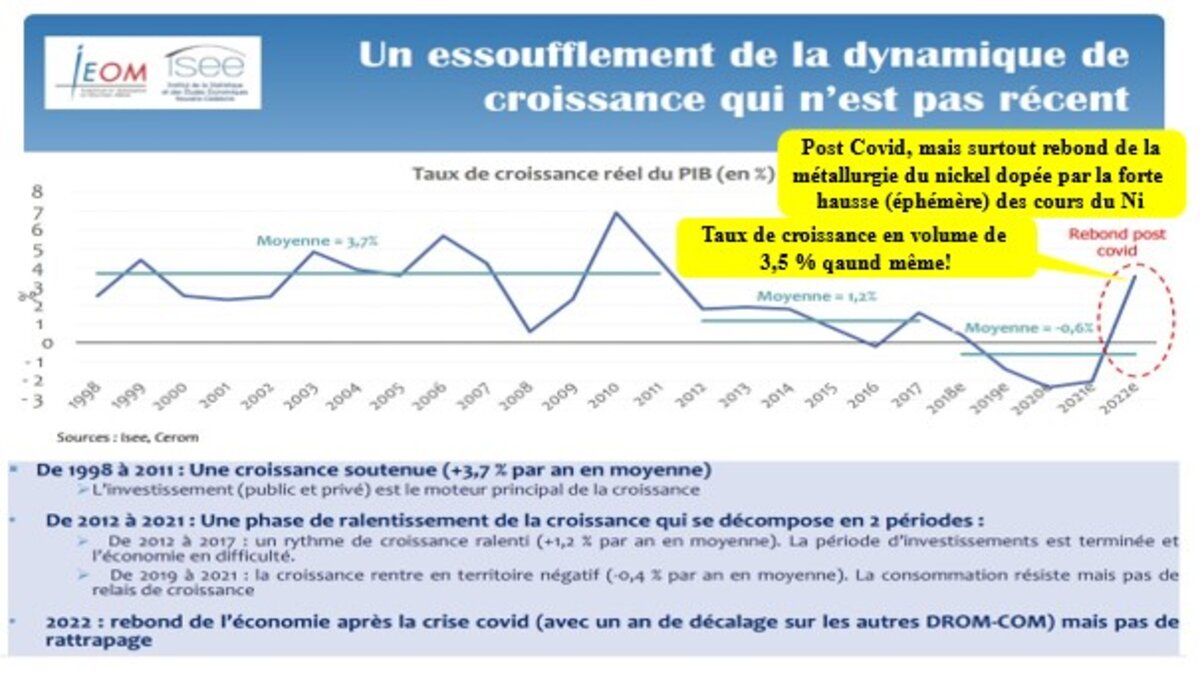

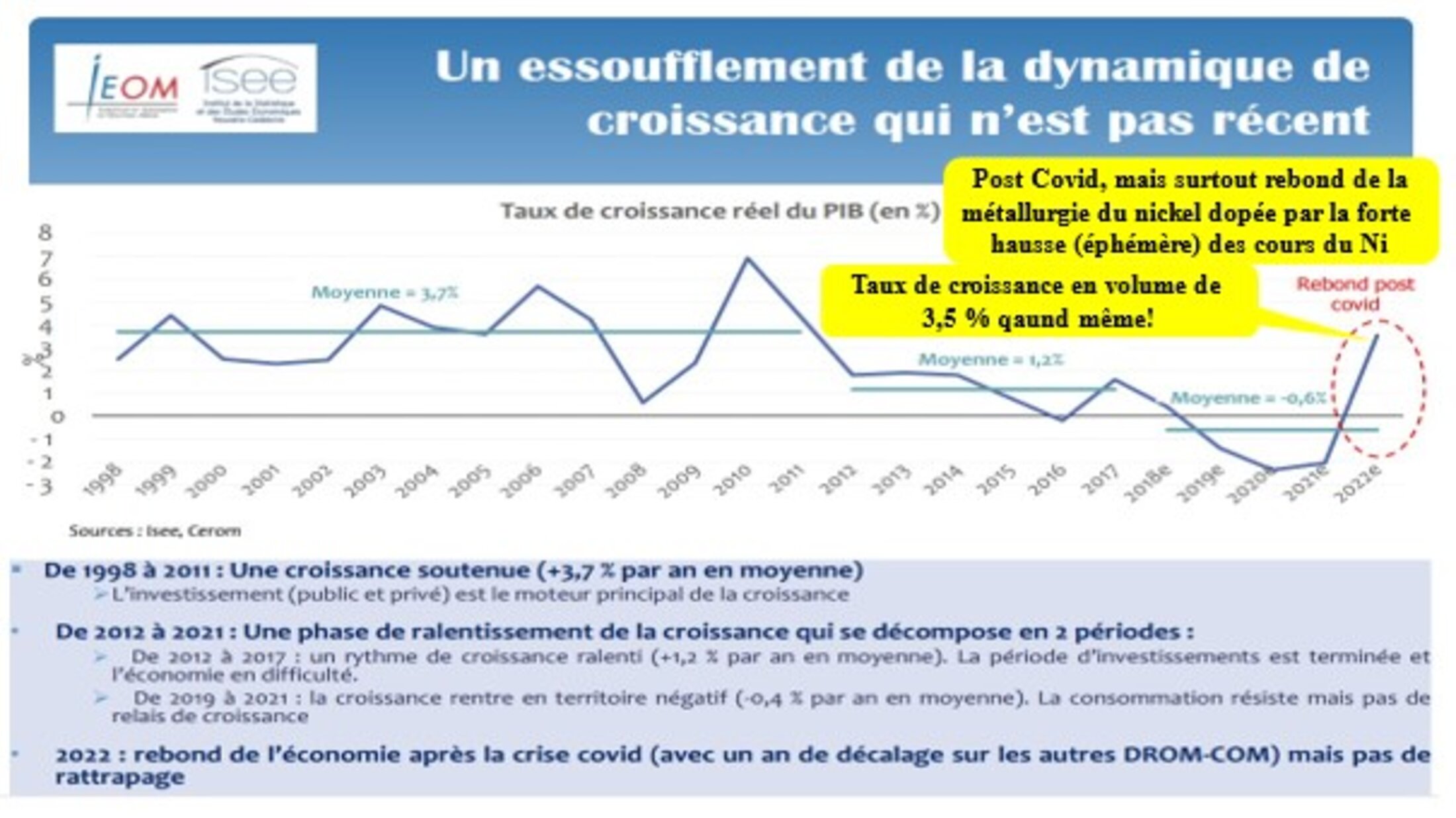

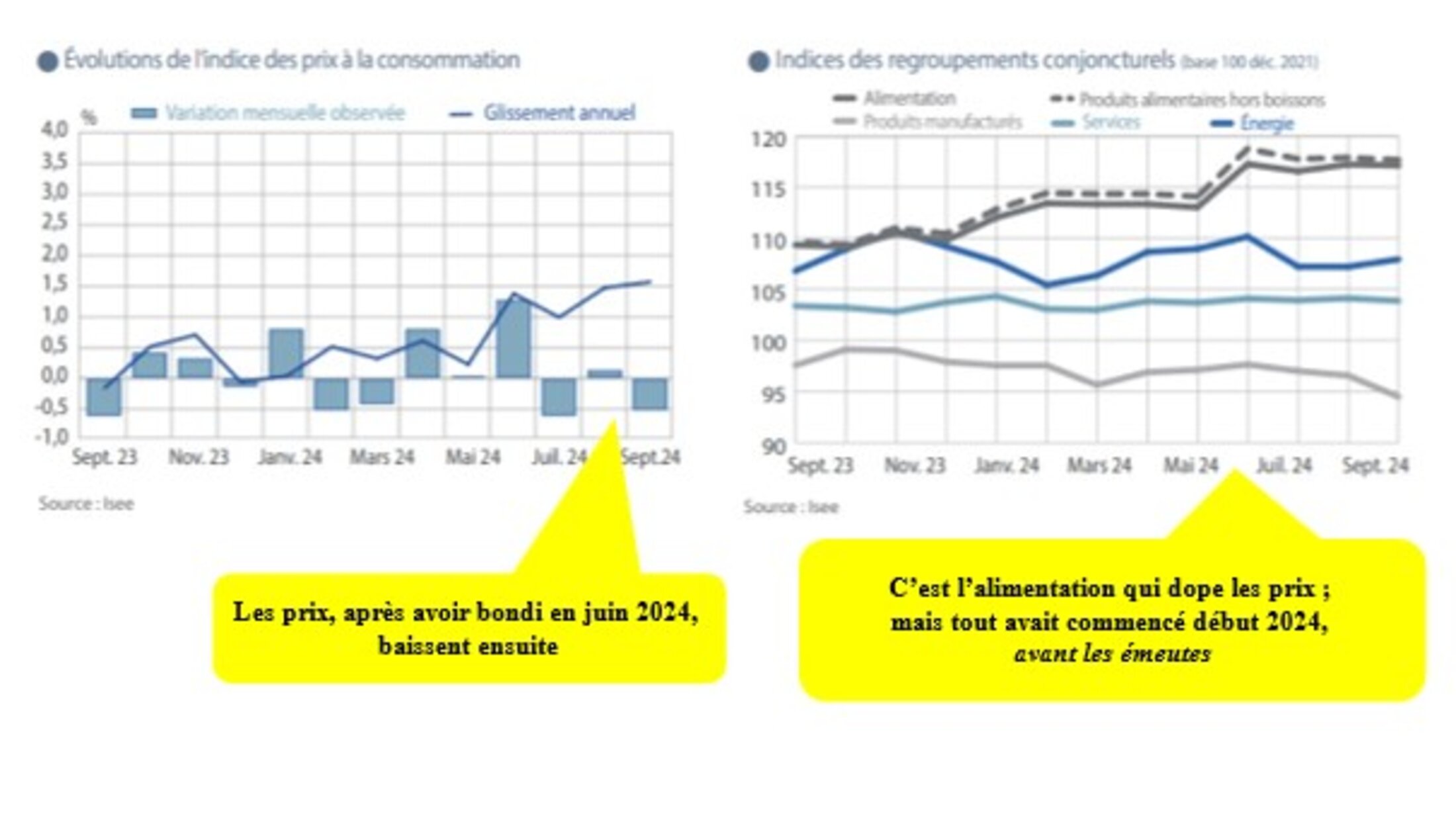

1 – La situation économique calédonienne est en effet « fin mal barrée » comme on dit sur l’archipel ; mais il n’y a pas que l’insurrection commencée le 13 mai qui n’a duré, dans sa phase aiguë, que deux semaines : tout avait commencé avant, en 2023, singulièrement en fin d’année et au premier trimestre 2024

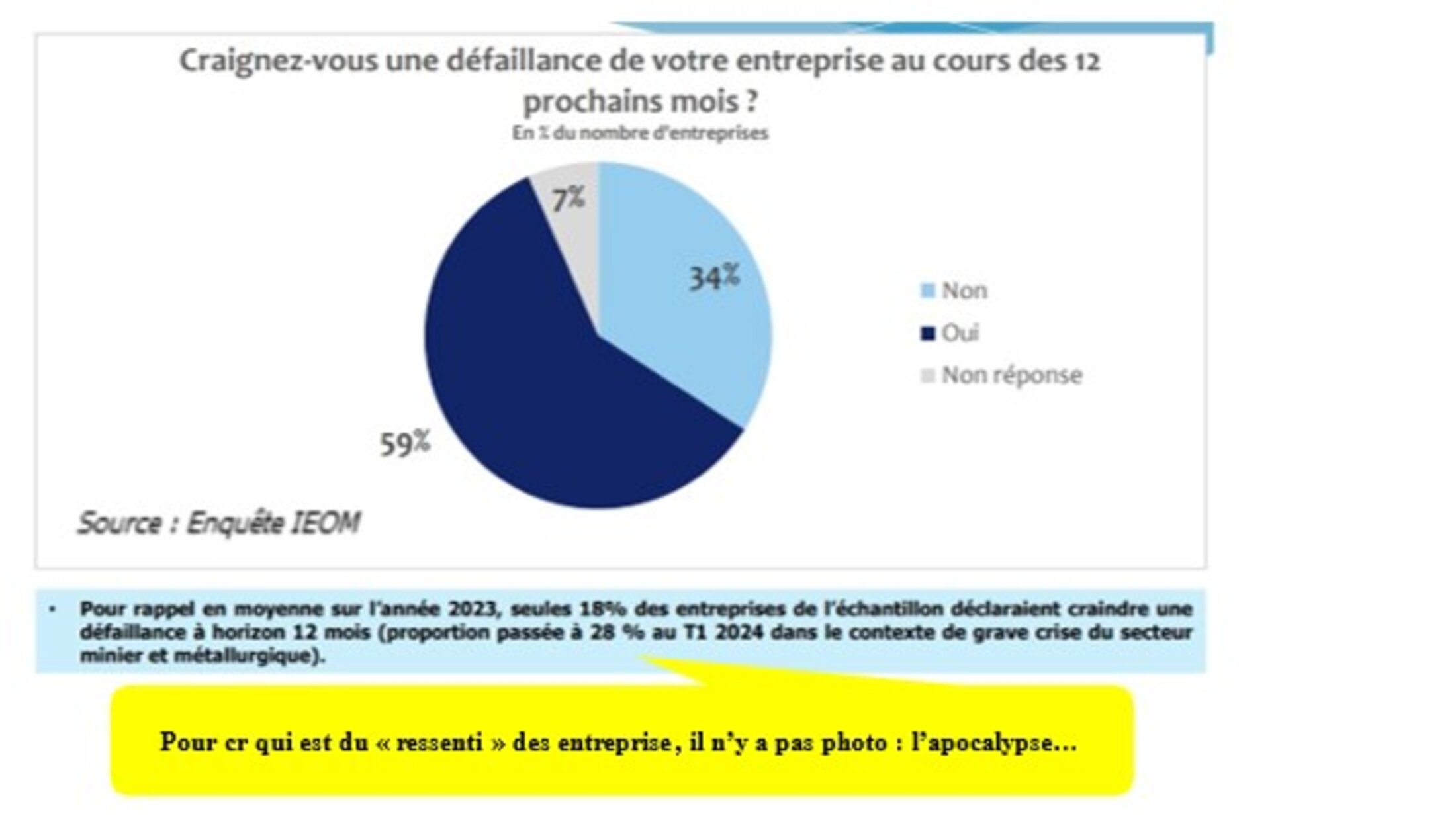

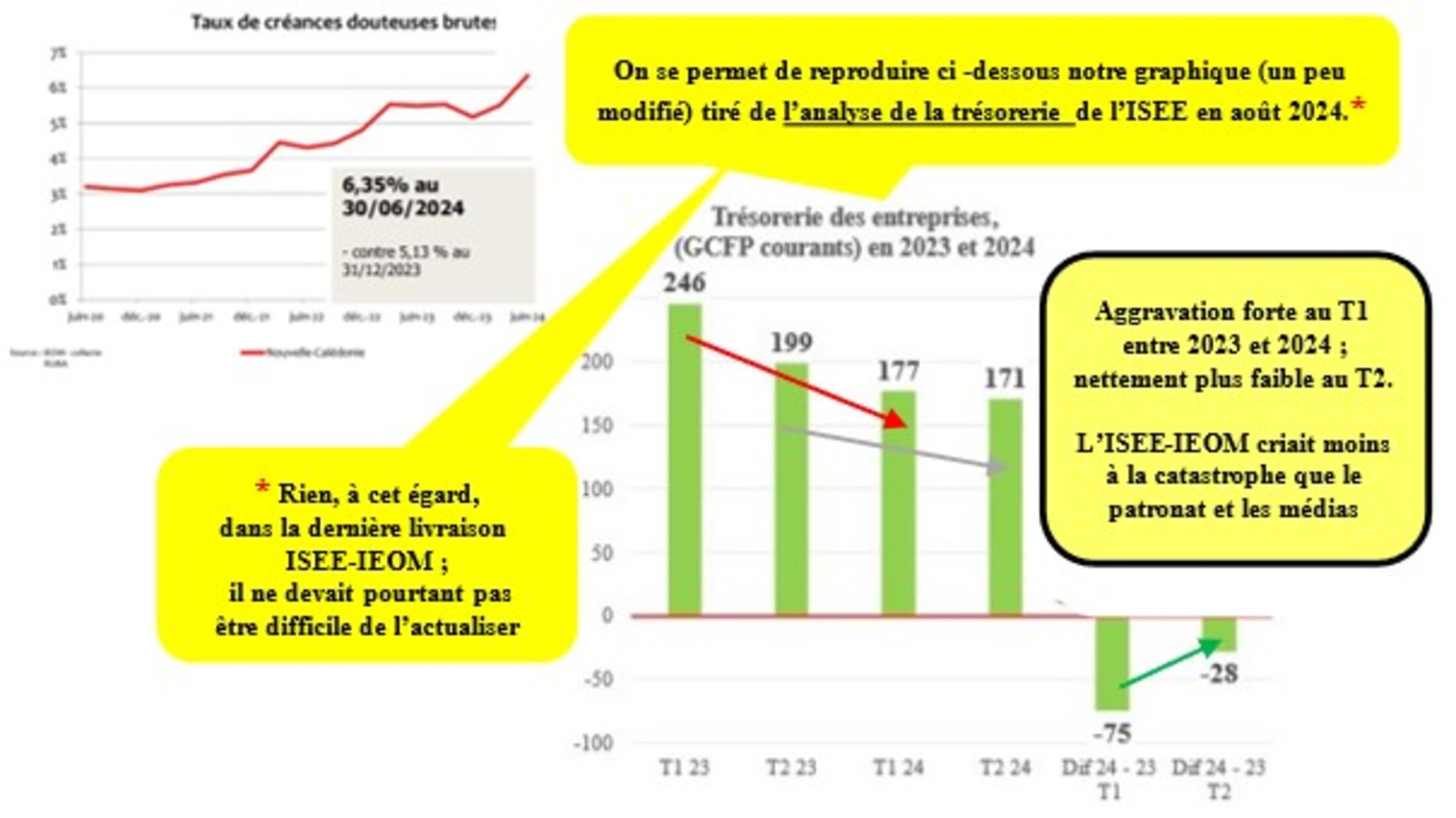

L’ISEE.nc, l’Institut de statistiques et d’études économique de Nouvelle-Calédonie (bref : l’INSEE locale…) vient de publier[2], avec l’IEOM (l’Institut d’émission de l’outre-mer, l’équivalent de la Banque de France qui émet, pour le Pacifique les francs CFP[3]), Conjoncture économique, impact de la crise. Cette dernière mouture complète les deux autres notes rendues publiques fin août et début octobre. Celle du 7 octobre[4] (publiée les 9 et 10 octobre) était très critique envers la presse locale. Celle de fin août[5] posait calmement les informations (voir encore notre billet précédent) où l’on pouvait s’étonner surtout de la faible baisse des trésoreries des entreprises après l’ouragan de la seconde moitié de mai.

La lecture de la dernière publication de l’ISEE du 17 octobre se suffit à elle-même ; nous reproduisons cependant ci-dessous quelques-uns de ses graphiques avec nos commentaires quelquefois critiques (en jaune).

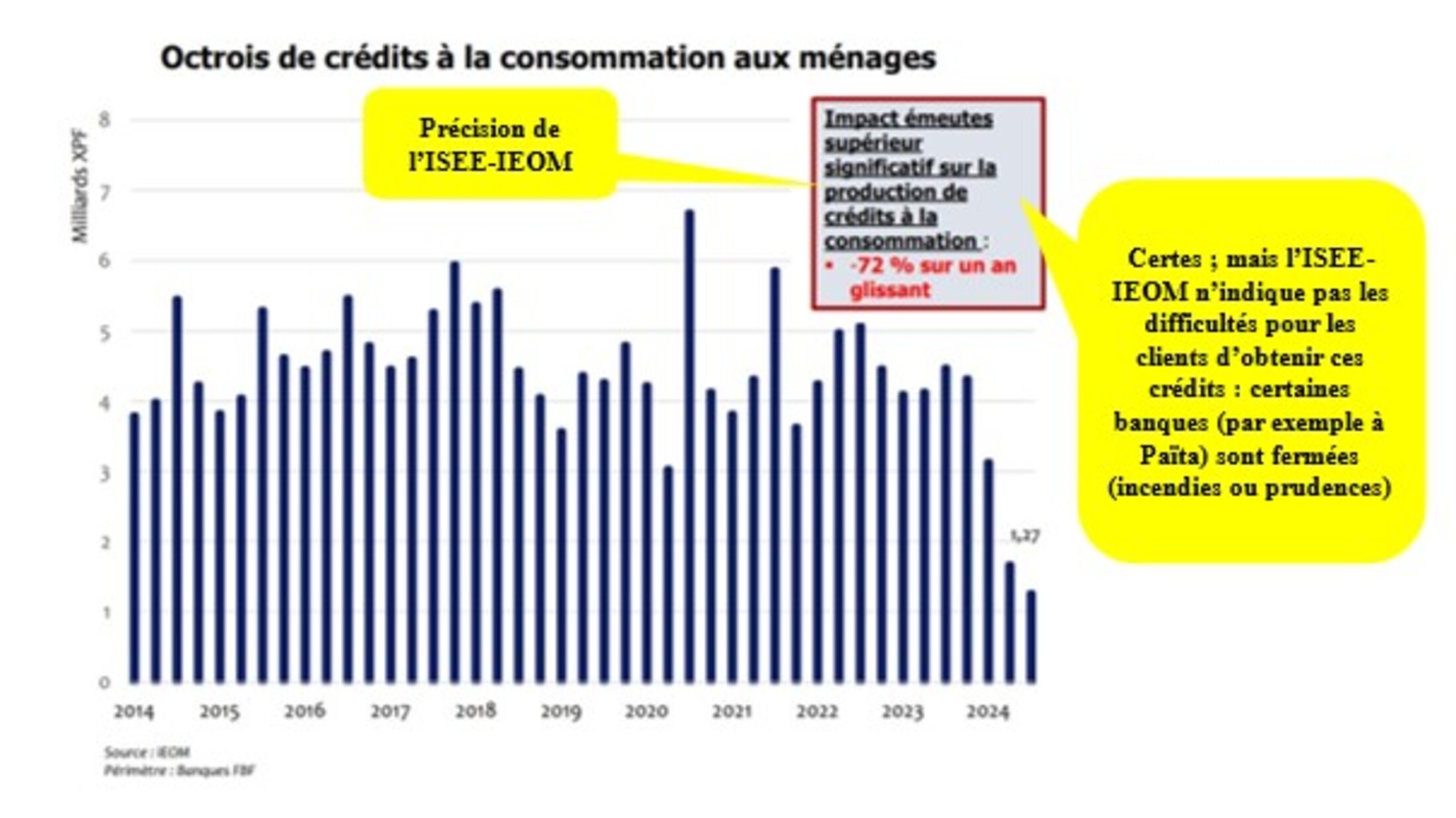

Agrandissement : Illustration 1

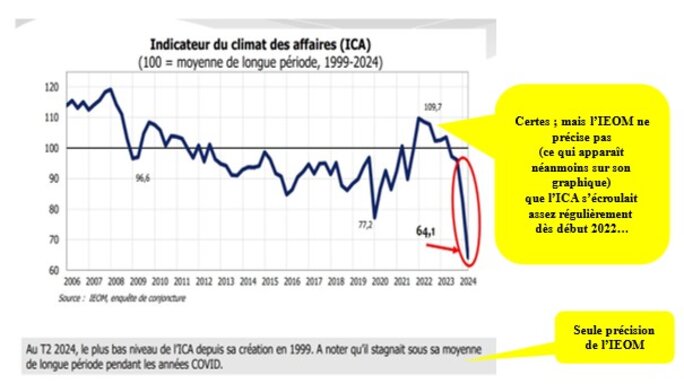

Agrandissement : Illustration 2

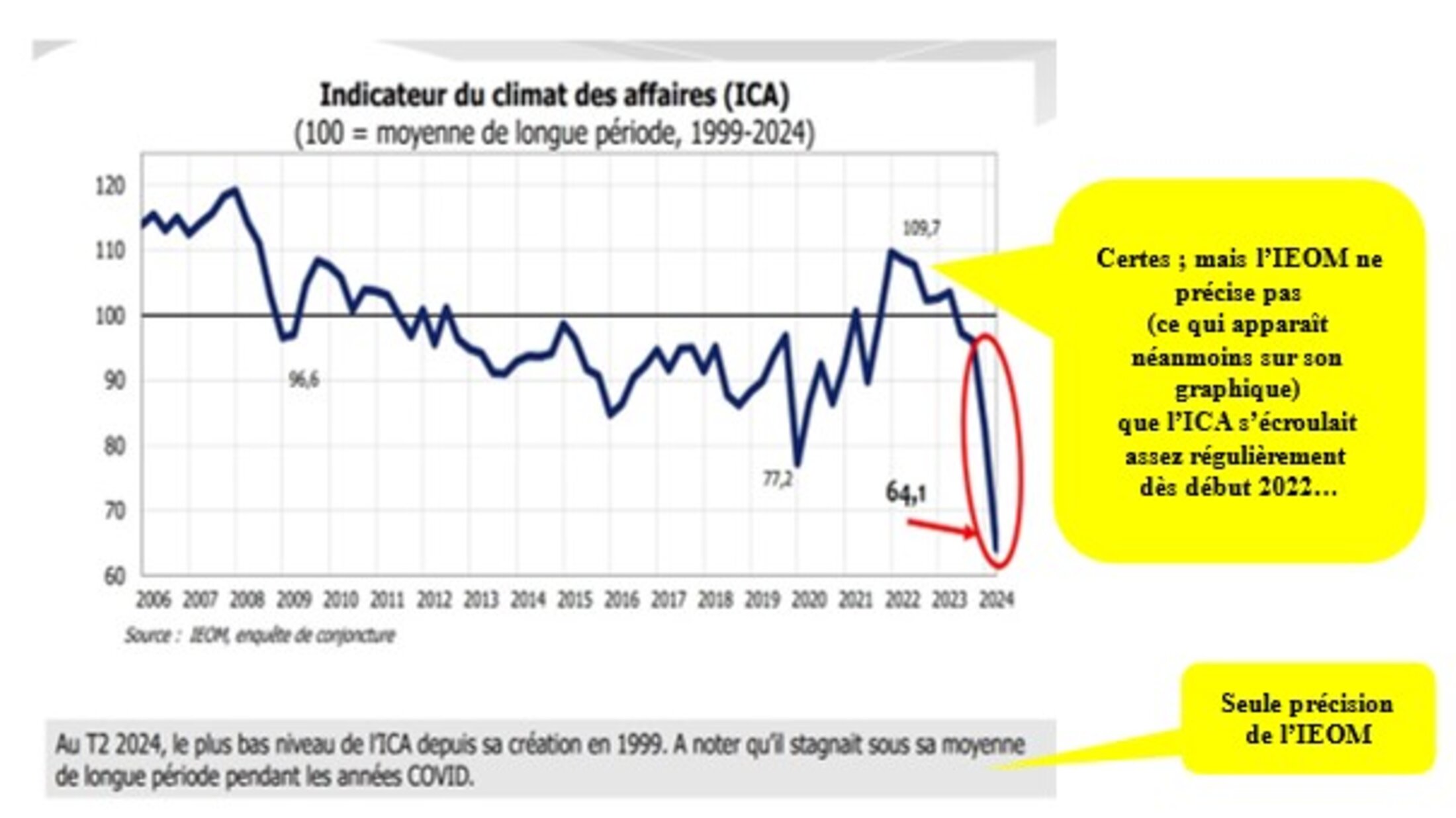

Agrandissement : Illustration 3

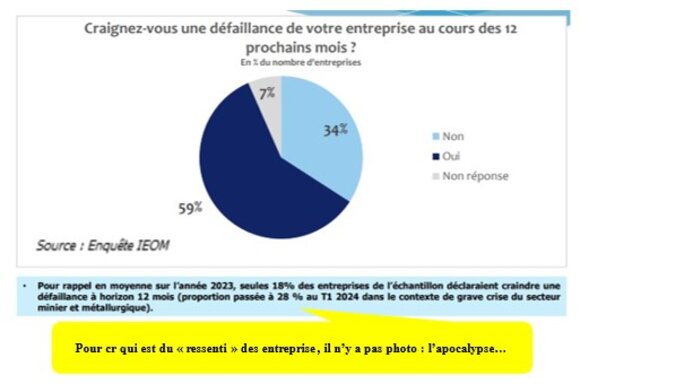

Agrandissement : Illustration 4

Agrandissement : Illustration 5

Agrandissement : Illustration 6

Agrandissement : Illustration 7

2 – Pour ou contre le protectionnisme sur le Caillou ? Je persiste et signe : je suis plutôt contre, mais ça se discute…

Le billet du 25 octobre (op. cit.) évoquait en effet (très rapidement) cette question, avec, déjà, nos hésitations : voilà que je deviens adepte du « En même temps »… J’y avais déjà donné mon point de vue où je m’opposais au libéralisme du PS2R, mais considérais que la correction des mécanismes de protection du marché intérieur était « globalement positive », bien qu’en contradiction complète avec l’analyse « marxiste-léniniste » (des années 1960-1970…) que je partage enclore (en gros…) ; mais ça vaut une analyse plus approfondie qui, malgré tout, ne me fait pas changer d’opinion.

Je m’attendais à une foule d’informations précises concernant l’activité de l’Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie (l’ACNC) sur la Toile ; je suis resté sur ma faim (foule d’informations il y a, mais indigeste) : on connaît l’histoire de cette ACNC et de ses fonctions[6], mais si cette Autorité est plutôt d’inspiration libérale, ses hésitations (pas seulement en termes de prudence politique bien compréhensible) renvoient aux miennes, et, je l’espère, à quiconque se penche sur la question.

En septembre 2012, bien avant la création de l’ACNC, l’autorité française de la concurrence avait remis un touffu rapport (Rapport de l’Autorité de la concurrence relatif aux mécanismes d’importation et de distribution des produits de grande consommation en Nouvelle-Calédonie[7]) : une déjà vive critique du protectionnisme proposée au Caillou…

Conformément aux recommandations de l’Autorité de la concurrence métropolitaine (la même année 2012 que le Rapport indiqué plus haut) la Nouvelle-Calédonie avait adopté une loi du Pays en 2014 confiant à une autorité administrative indépendante la responsabilité de mettre en œuvre l’ensemble des outils de contrôle et de régulation de la concurrence sur le Caillou ; elle n’a été créée qu’en mars 2018 (ce fut long ; mais c’était hier). Elle ne s’occupe pas que de la concurrence entre l’extérieur et le Territoire qui nous occupe ici, mais aussi, par exemple, de la concurrence entre les commerces locaux (autorisation de créer ou non une nouvelle Grande surface) et, plus généralement, de la concentration des entreprises[8].

L’ACNC est en revanche (sauf erreur) d’une discrétion de violette concernant la loi sur l’emploi local[9] ; il est vrai que cette loi a eu peu d’effet réels car largement détournée. Le Médef.nc n’a pas cette discrétion : il est résolument contre cette loi[10].

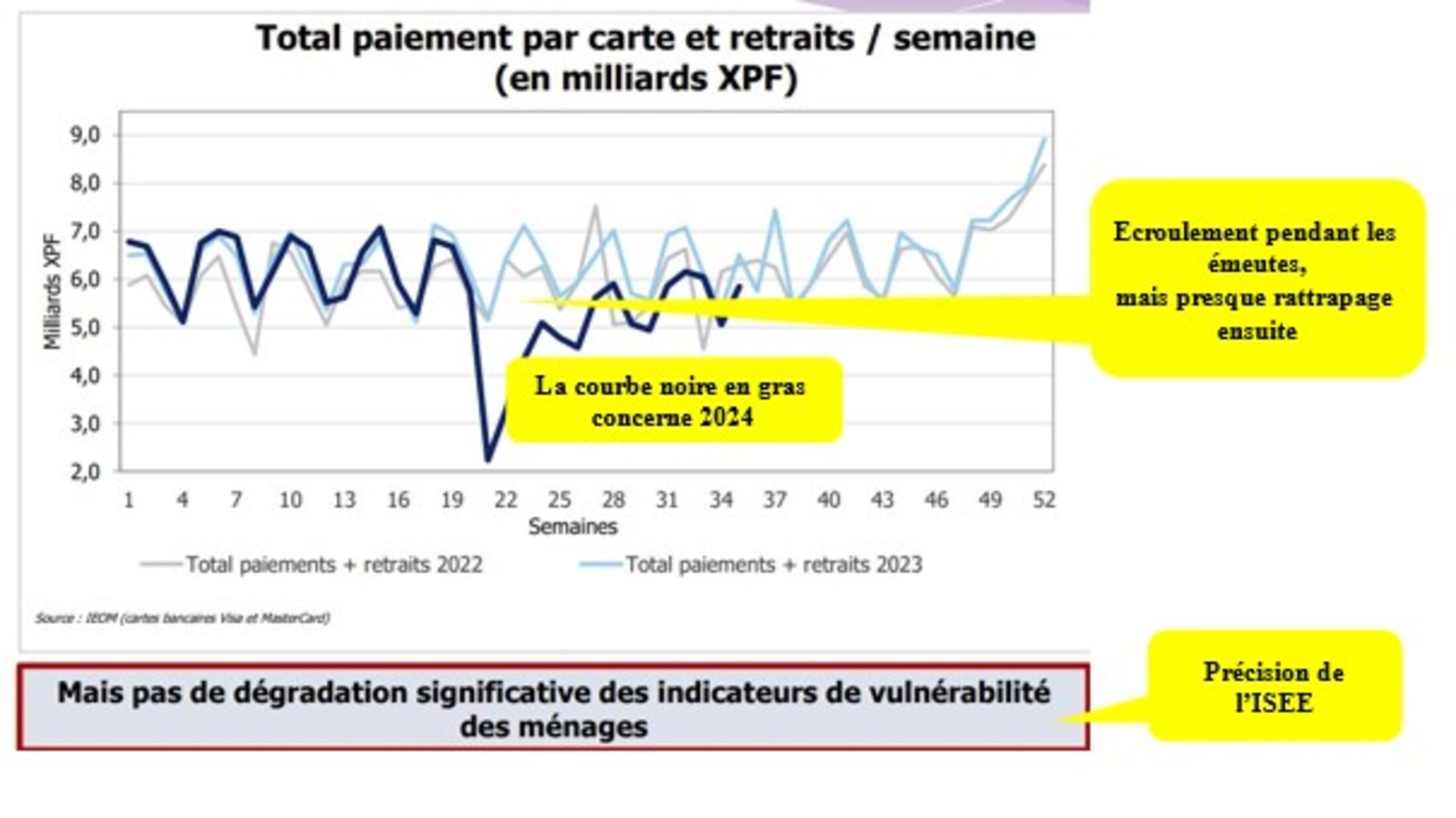

Pour ce qui est du protectionnisme aux frontières, le schéma pédagogique suivant de l’ACNC est très clair.

Agrandissement : Illustration 8

Il existe trois types de protection de marché : les restrictions quantitatives (contingents ou quotas) ; les prohibitions (suspensions d’importations dont le « STOP » : Suspendu Toutes Origines et Provenances) ; les protections tarifaires (la « TRM », taxe de régulation de marché). Selon l’ACNC, le STOP et la TRM dominent largement.

L’ACNC met[11] les points sur les i, identifiant deux modèles possibles, dont le fameux modèle de substitution des importations de biens industriels, par protectionnisme évidemment, modèle économiquement et politiquement « de gauche » qui a fait ses preuves dans les grands nouveaux pays industrialisés qui ont pu s’assurer un « développement dit endogène » (mais dont ne parle plus guère après la vague néolibérale) et, bien sûr, le modèle de libéralisation des échanges extérieurs.

Elle feint de ne pas prendre parti[12], considérant que « l’objectif de protection de la production locale est légitime », mais penche plutôt vers le second, en demandant quand même un audit complet pour la situation calédonienne qui est bien particulière. Les hésitations de l’ACNC sont ainsi palpables : « La présente note pose une réflexion sur l’existence de mécanismes moins attentatoires à la concurrence et plus vertueux pour le consommateur, pour atteindre l’objectif, légitime, de protection de l’industrie locale. À cet égard, l’Autorité dresse un bilan qualitatif critique du modèle protectionniste calédonien en présentant ses effets indésirables sur la concurrence, ainsi que ses limites procédurales et structurelles ».

Pour comprendre ces hésitations, il faut lire la vingtaine de pages denses, sur deux colonnes et une foule de notes[13]. On ne fera ici qu’en souligner quelques-unes, souvent en les critiquant.

« … la crise a révélé des fragilités inhérentes au système protectionnisme calédonien, fondé sur les protections de marché, comme en témoignent les pénuries constatées en mai et juin 2024 sur des produits de grande consommation soumis à des restrictions aux importations comme le riz, les pâtes et la farine ». Certes ! « Une forte dépendance aux transferts nationaux (sous forme d’aides à l’investissement, de rémunérations des fonctionnaires, de transferts sociaux ou de moindre imposition), laquelle semble avoir généré un effet d’éviction du secteur productif, semblable à une forme de "syndrome hollandais" selon la doctrine, ou bien à un "effet de serre" ».

Là, on comprend mal : le syndrome hollandais (ou malédiction des matières premières) est simple à comprendre : quand les recettes d’exportation de produits miniers se développent (avec en Hollande le gaz de Groningue et de la Mer du Nord) la devise du pays s’apprécie et rend ainsi plus difficile les exportations des autres produits. Sauf qu’en Calédonie, le taux de change est parfaitement fixe par rapport à l’Euro ! Je me demande si l’on pas ici une référence mal comprise à Olivier Sudrie[14] (voir l’un de mes derniers billets, et de beaucoup d’autres) qui renvoie non pas aux transferts de fric vers le Caillou, mais à l’exportation de nickel. Sont reprises en effet ici, sans aucun doute, les analyses de Sudrie sur deux sujets différents, mal mixés (les transferts de fric et le secteur nickel) et/ou mal comprises, quand est écrit « La Nouvelle-Calédonie ne fait pas exception de ce point de vue. D’après le CEROM [Comptes économiques rapides pour l’Outre-mer, PC] cette croissance des transferts publics extérieurs s’est traduite par une augmentation du poids des services non marchands dans le PIB : 6 % du PIB en 1970 contre 30 % en 1986. [Comme si cette évolution très universelle serait due aux seuls transferts de fric ! PC] L’augmentation du poids relatif des activités abritées de la concurrence internationale (BTP, services) s’est accompagnée, corrélativement, d’une baisse de la contribution au PIB des activités exposées. Ce recul relatif a été particulièrement marqué dans le secteur du nickel dont la contribution au PIB est passée de 30 % en 1970 à 10 % en 1978 et à 8 % en 1986 ». Encore les mêmes élucubrations de Sudrie : il existe bien d’autres causes à cette chute, notamment la baisse tendancielle des cours du nickel, et surtout les erreurs de gestion technique et économique : des investissements très low cost des deux nouvelles usines du Nord et du Sud (et pas d’investissement du tout ou presque à l’usine de la SLN, la Société Le Nickel, filiale du groupe français ERAMET[15]).

En outre, la note indique les contraintes « des accords GATT / OMC, auxquelles la Nouvelle-Calédonie est soumise du fait de son appartenance à la France. Par exemple, les objectifs poursuivis par les mesures de protection de marché ne font pas partie des dérogations prévues par les accords GATT / OMC ». Et toc ! Alors ?

Un autre article[16] donne quelques précisions.

On y trouve, par exemple : « En pleine réflexion sur la refonte de son modèle économique et social, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a reçu une contribution spontanée [je souligne, PC] de l’Autorité de la concurrence en Nouvelle-Calédonie (ACNC). Une note de vingt-deux pages, publiée le 8 octobre, dans laquelle l’institution développe des pistes de développement qui s’orientent toutes vers une même ambition : sortir la Nouvelle-Calédonie de son système protectionniste, dont la crise a révélé les "fragilités" […] "Le système actuel semble difficilement compatible avec la lutte contre la vie chère, du fait des caractéristiques intrinsèques de la Nouvelle-Calédonie, liées notamment à l’étroitesse de son marché et à son éloignement […] Les barrières tarifaires renchérissent mécaniquement le prix des produits importés. Les mesures de protection quantitative renchérissent également les prix des produits importés, de façon indirecte. Les distributeurs locaux peuvent être incités à augmenter le prix de certains produits très demandés et contingentés en faible volume […] L’efficacité du système calédonien de régulation des marchés dans la sauvegarde de l’emploi local n’est pas démontrée", énumère l’institution. Pour elle, la Nouvelle-Calédonie n’a pas d’autres choix que de réformer ce système protectionniste. L’ACNC a ainsi imaginé deux scénarios. Le premier consiste en une amélioration du modèle de protections de marché, avec en premier lieu la réalisation d’un audit pour évaluer les "industries pour lesquelles le coût associé au protectionnisme est trop élevé comparé aux gains qu’en retire l’économie calédonienne, en termes d’emplois et de perspectives de croissance". L’ACNC suggère également de privilégier les taxes aux interdictions et quotas d’importation, celles-ci ayant "l’avantage de procurer des recettes fiscales et de maintenir une certaine pression concurrentielle sur les prix pratiqués par les producteurs locaux". Par ailleurs, l’Autorité de la concurrence soumet l’idée de créer une "autorité administrative indépendante (AAI)" qui déciderait de l’instauration et du renouvellement des protections de marché en lieu et place du gouvernement, afin d’éviter notamment d’éventuels conflits d’intérêts ».

L’article indique aussi des réactions très négatives : « La Fédération des entreprises et des industries voit rouge[17]. […] Cette dernière juge en effet, dans un communiqué diffusé ce jeudi 10 octobre, que l’ACNC "outrepasse ses prérogatives", "mène des instructions à charge contre le tissu productif et agricole calédonien" et "ne poursuit que ses propres objectifs : soumettre l’économie calédonienne au libre-échange et à la mondialisation indépendamment des conséquences". La FEINC déplore l’absence d’une "étude quantitative" dans la note produite par l’Autorité, dont le travail "manque cruellement de rigueur et de déontologie, pour ne pas dire d’honnêteté" ». Il est vrai qu’une étude quantitative datait, on l’a vu plus haut, de 2012, et était alors le fait de l’Autorité métropolitaine de la concurrence.

Ces réactions deviennent de plus en plus vives : « La [FEINC] pointe par ailleurs ce qu’elle considère comme une "contre-vérité", à savoir la responsabilité que porteraient les protections de marché dans les pénuries de mai et juin 2024. "Cette malhonnêteté intellectuelle relève de l’absurde, car avec une telle logique, autant dire que les régulations de marché sont responsables des émeutes de mai 2024". […] "c’en est trop", car "ce sont les autonomies alimentaires, économiques et sociales de la Nouvelle-Calédonie qui sont clairement remises en cause par l’ACNC". La Fédération va ainsi jusqu’à demander au gouvernement et au Congrès de "dissoudre l’Autorité de la concurrence" et promet une "analyse détaillée de la note" produite par l’ACNC "pour relever l’ensemble des manquements à la rigueur, le parti pris inconsidéré ou les manipulations opérées" ».

Un autre article[18] dit les choses autrement : la FEINC y dénonce une « destruction programmée » de l’économie locale et affirme que le but de l’ACNC serait de « détruire la production calédonienne… ou ce qu’il en reste ». Rien que ça ! Déjà en 2018, la FINC protestait contre une BD humoristique de l’ACNC qui ne la faisait pas rire du tout[19].

…

Conclusion ; incertaine donc, mais très politique…

Rappelons encore qu’en septembre 2012, bien avant la création de l’ACNC, l’autorité française de la concurrence avait remis un rapport déjà très critique du protectionnisme proposée au Caillou… ; cette critique est devenue aujourd’hui effective, cependant hésitante, comme mot d’ordre de l’ACNC.

Cette question[20] n’est pas technique du tout : elle est politique ! Pourquoi ?

Toujours avec nos gros mots habituels, il s’agit tout simplement d’une question de lutte des classes : doit-on soutenir la classe sociale des industriels – voir la FINC – et autres entreprises – voir la récente FEINC – qui demandent, pour leurs propres intérêts de classe, des protections qui haussent le niveau des prix mais contribuent peut-être un peu au développement de l’emploi local et de l’activité créant des revenus (de la « valeur ajoutée » comme disent les économistes ; avec ce mais, tout est là !

Toujours en employant des gros mots, et sans proposer un cours de marxisme-léninisme pour les nuls, rappelons que « l’âme vivante du marxisme est bien l’analyse concrète d’une situation concrète » (citation approximative d’un certain Lénine[21]).

Je ne vais pas ici raconter ma vie : juste quelques précisions.

Je n’avais déjà cru qu’à moitié à la « théorie », proposée par Lénine pour la Russie, de la « Révolution en deux étapes, d’abord (première étape) "démocratique bourgeoise" avant d’être (seconde étape, finale) "prolétarienne" » en défendant la paysannerie qui réclamait la terre : ce ne fut, après la Révolution russe ratée de 1905, qu’un changement de stratégie de Lénine autocritiquant (en 1907) la précédente selon laquelle il n’était pas question de défendre les positions « petites-bourgeoises » de cette paysannerie (b-a ba du marxisme orthodoxe). Tactique opportuniste plutôt que nouvelle stratégie, mais bien efficace, utilisée clairement entre la Révolution de février et celle d’octobre 1917. On connaît la suite : après la Nouvelle Politique Économique (la NEP) plus libérale, la collectivisation des terres et la lutte à mort contre les « paysans riches », les Koulaks.

Je n’avais aussi cru qu’à moitié, lors de ma formation politique des années soixante du siècle précédent – ledit gauchisme a été renforcé par cette Guerre du Vietnam : c’est l’origine de l’introduction du maoïsme – à la « théorie » maoïste donc, remake de celle de Lénine, du « Front uni du "prolétariat, de la paysannerie et de la bourgeoisie nationale contre l’impérialisme et son alliée locale, la bourgeoisie compradore" » comme stratégie antiimpérialiste des Vietnamiens. En tentant de vendre l’hebdomadaire francophone des Vietnamiens communistes (Le Courier du Vietnam ; il existe encore !) qui faisait régulièrement la propagande de cette « bourgeoisie nationale » et de ses représentants (de braves bourgeois progressistes) la pilule avait du mal à passer chez moi ; on ne sait pas ce que ces braves bourgeois nationaux sont devenus après la victoire, mais j’ai ma petite idée.

Je pense (toujours avec des doutes donc) que la classe sociale, que défend aujourd’hui la FEINC n’est en aucun cas une « Bourgeoisie nationale révolutionnaire » qui aidera sur le Caillou au passage à l’indépendance, même sous la forme d’une indépendance-association. Certains semblent y avoir cru ; je pense au Palika (le Parti de libération kanak) de Paul Néaoutyine qui se dit "marxiste-léniniste" ; on en parle moins... Il y a sans doute quelques individus appartenant à cette classe qui sont convaincus que l’indépendance serait préférable, sachant pertinemment qui si dans FLNKS (coupé en deux depuis quelques mois : provisoirement ou définitivement ?) il y a le S de Socialisme, l’avenir immédiat de la Kanaky Nouvelle-Calédonie indépendante ne sera pas socialiste, bien sûr pas au sens de Lénine ou de Mao, mais même pas au sens de la social-démocratie.

Je rappelle encore ici ce que me disait Emmanuel Tjibaou il y a quelques années : « Nous sommes dans la même bagnole, nous voulons simplement prendre le volant ! » .

Je préfère en outre des prix un peu plus bas qui bénéficient à tous, et singulièrement aux plus démunis, aux belles marges, c’est-à-dire aux jolis profits de cette classe, quitte à donc pencher plutôt vers l’un des seuls aspects globalement positifs du PS2R néolibéral.

Notes

[1] Voir ou revoir, pour le premier, Quel est l’état de l’économie calédonienne après les émeutes ? « Apocalypse now » ? sous-titré, Très dépressif certes, et déjà depuis quelques années ; mais on essaie ici de relativiser les descriptions, apocalyptiques donc, avec les images d’incendies, de destruction et de pillage passés en boucle par les médias. Et une sorte de « Plan Marshall » financé par la France – mais ce n’est pas gagné ! – permettra sans doute la reconstruction. Avec ou sans indépendance-association ? Tout est là… :

Et pour le second, Buffet quitte le "Caillou" (après son coup d’épée dans l’eau) ; le Plan "S2R" reste… sous-titré, Ce plan du gouvernement collégial local, donné comme fort sympathique quand il n’était pas connu dans ses détails (Ah ! les « réformes » !) est en fait un hymne à l’économie libérale et à tous ses mythes : trop de dépenses publiques, trop d’impôts, surtout trop de cotisations sociales honnies par le patronat ! Et bien d’autres positions critiquables dont le fameux « Pacte nickel » de Le Maire… :

[2] Voir, par exemple, publié sur le site du gouvernement de Nouvelle-Calédonie :

https://gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/v20241017_presentation_conjoncture_eco_ieom-isee.pdf

[3] Selon Wikipédia, et quelques autres sources, le franc pacifique, officiellement le franc des Collectivités françaises du pacifique, ou simplement appelé franc, est, avec l’euro, l’une des deux monnaies officiellement utilisées au sein de la République française. Également connu sous le nom de franc CFP (Change Franc Pacifique, mais anciennement – et toujours officiellement ! Franc des Colonies Françaises du Pacifique : le décret post seconde guerre mondiale n’a jamais été modifié !) – ; il a cour dans les Collectivités d’Outre-mer françaises de l’Océan Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

Voir :

https://fr.wikipedia.org/wiki/franc_pacifique

[4] Voir :

On reproduit ci-dessous, pour ceux qui avait échappé à notre précédent billet sur le sujet, ce que j’écrivais.

Les points sur les i sont ainsi mis : la baisse de l’emploi a précédé les émeutes du 13 mai (mais ce n’est évidemment pas leur explication !) : « Le nombre d’emplois salariés du secteur privé a diminué avant même que les évènements de mai n’éclatent. L’ISEE a constaté, en début d’année, une anomalie dans la "saisonnalité de l’emploi". […] "Un certain nombre de contrats prennent fin en décembre puis les gens sont réembauchés en début d'année. C’est un cycle classique que l’on observe depuis des années. Et là, en mars, l’emploi n’a pas réaugmenté. C’était déjà un premier signal", explique Véronique Ujicas, cheffe du service conjoncture et diffusion de l’ISEE ». Et l’article ajoute « Annoncer un taux de chômage est "abusif". […] Si le nombre de chômeurs du secteur privé est connu, l’ISEE insiste sur un point. Le taux de chômage est, à ce jour, incalculable. Pour cela une enquête approfondie sur les forces de travail doit être menée et seul l’ISEE en a les compétences. Pour 2024, la collecte est en cours. […] "Le taux de chômage actuel ne pourra être connu qu’en milieu d’année prochaine, lorsque l’enquête aura été terminée et les résultats traités et analysés", précise la responsable ».

Et de conclure : « "On ne peut pas dire aujourd’hui : 30 000 personnes ont perdu leur emploi. On ne peut pas additionner tous ces chiffres là" précise Véronique Ujicas, cheffe du service conjoncture et diffusion de l’ISEE [...] Annoncer, en cette période de crise, un taux de chômage de 30, 40 voire 50 % "est abusif", abonde la directrice de l’ISEE, Élise Desmazures. "La population active occupée, ce ne sont pas que des salariés. Ce sont des salariés du privé, du public et des entrepreneurs individuels. D’autant que les pourcentages qui circulent semblent intégrer le nombre de personnes inscrites au chômage partiel. Or, le taux de chômage ne tient compte que des chômeurs totalement privés de travail. […] On ne peut pas additionner les chômeurs qui bénéficient du chômage et ceux qui bénéficient du chômage partiel puisque les uns sont privés d’emplois, les autres ne le sont pas", formule Véronique Ujicas. "Ceux qui bénéficient du chômage partiel ne sont pas des chômeurs, ce sont toujours des salariés." ».

[5] Voir l’analyse de l’ISEE, Crise mai 2024 : principaux indicateurs, conjoncture de crise au 31 août 2024 :

https://www.isee.nc/economie-entreprises/entreprises-secteurs-d-activites

[6] Voir, publié le 4 octobre (la date n’est pas anodine avec les débats du PS2R ; l’ACNC y fait explicitement référence :

Voir aussi, pour des tas de détails, Modèles de développement économique et protectionnisme en Nouvelle-Calédonie, Contribution de l’ACNC aux débats sur la refonte du modèle économique calédonien :

Note éco ACNC n°3 - Modèles de développement économique et protectionnisme en NC_0.pdf

[7] Voir ce vieux rapport, encore bien lourd :

https://www.autoritedelaconcurrence.fr/sites/default/files/rapport_nvlle_caledonie_distrib.pdf

[8] Pour tout savoir sur l’ACNC, voir :

https://autorite-concurrence.nc/

[9] Cette loi de Pays est entrée en vigueur en février 2012 ; elle est sans aucun doute interventionniste en imposant aux recruteurs du secteur privé d’embaucher, à compétences égales, en priorité un citoyen calédonien et à défaut un résident (depuis de nombreuses années) pour permettre aux Calédoniens d’accéder à des postes qualifiés et de favoriser la main d'œuvre locale.

Soutenue par tous les syndicats de salariés du Caillou elle avait fait tiquer, en particulier la CFDT de Métropole.

[10] Voir :

https://www.medef.nc/actualites/la-loi-sur-lemploi-local-lheure-du-bilan-dossier-actu-nc-04042024

La loi sur l’emploi local serait, selon Medef.NC « un frein à l’attractivité […] (qui) n’a pas vraiment lieu d’être» ; ce dernier va plus loin en suggérant, selon lui, un « Un lien avec le ralentissement de l’économie ? [ce n’est qu’une interrogation et non une affirmation ; mais étayée par…] la mise en place de la loi sur l’emploi local en 2012 coïncide avec la période où la Nouvelle-Calédonie a vu son économie ralentir, stagner, puis entrer en récession et dans la crise inédite dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ce n’est peut-être pas une coïncidence dans la mesure où le pilier d’une économie en bonne santé est d’avoir à disposition les compétences qui permettent aux entreprises d’être compétitives ».

[11] Voir le communiqué de presse du 8 octobre, Contribution de l’ACNC aux réflexions sur la refonte du modèle économique calédonien :

[12] « Si l’objectif de protection de la production locale est légitime, le dernier modèle protectionniste actuel a montré ses limites, en particulier sur la vie chère. [je souligne, PC] La conciliation entre les objectifs de la baisse du coût de la vie et de soutien à la production locale doit s’effectuer dans un sens moins attentatoire pour la concurrence et plus vertueux pour le consommateur. [je souligne encore, PC : ce n’est donc pas un refus complet du protectionnisme, du moins déclaré] Cette note propose aux pouvoirs publics deux scénarios de développement économique :

▪ Un scénario d’amélioration [idem] dit "Industrie-substitution" : une transformation du modèle actuel, reposant sur un système de protections de marché incitatives et dégressives pour les industries locales ;

▪ Un scénario de rupture dit "Ouverture-spécialisation" : une ouverture de l’économie calédonienne dans son bassin économique régional, en identifiant des filières stratégiques destinées à l’export ». Afin de garantir le succès de cette démarche, l’Autorité recommande de réaliser sans délai un audit du système des protections de marché actuel, permettant d’en mesurer objectivement les coûts et bénéfices pour l'économie calédonienne ».

[13] On peut en lire plus… Le papier d’octobre 2024 rappelle : « Les effets pervers des restrictions aux importations sur la concurrence ont été abondamment décrits, analysés et constatés par l’Autorité métropolitaine de la concurrence, mandatée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dès 2012, puis par l’ACNC dans sa pratique décisionnelle dans des cas très concrets ».

[14] On apprend, le 25 octobre, grâce à la page Facebook d’Actu.NC, que Sudrie remet ça avec un papier du 23 octobre : Comment éviter à la Nouvelle-Calédonie de plonger ? Je n’ai pas lu ce papier (n’étant pas abonné à Actu.NC...) mais je devine son contenu… Voir :

https://www.facebook.com/100063903284231/posts/1010264784446955/?rdid=vkjdDmtK9fAIgXN5

[15] Voir plein de mes billets sur ce sujet…

[16] Voir celui publié par LNC le 10 octobre 24, L’Autorité de la concurrence propose de réformer le système de protections de marché

[17] Il s’agit de la Fédération des Entreprises et Industries de Nouvelle-Calédonie (la FEINC) qui vient de remplacer, en septembre 2024, la Fédération des Industries de Nouvelle-Calédonie (la FINC) qui étand ainsi son domaine aux entreprises en général et pas seulement aux seules industries en indiquant : « L’industrie, l’agriculture, le BTP, les services, le commerce, le tourisme doivent s’unir pour relever les défis actuels autour des secteurs productifs comme la transformation et l’agriculture ».

[18] Voir l’article d’Actu.NC du 16 octobre, Faut-il protéger la production locale ? :

https://actu.nc/2024/10/16/faut-il-proteger-la-production-locale/

[19] Voir :

https://issuu.com/nadinegoapana4/docs/cp_finc_-_bd_acnc

[20] Toutes les questions apparemment techniques sont, à mon avis, politiques !

Autre exemple pour le Caillou : le débat de 2023 (maintenant enterré pour un moment ; mais il ressurgira) sur le « Pacte nickel ». Un véritable match de catch : à ma gauche, des sous amenés par l’État (de larges subventions pour la baisse du coût de l’énergie des trois usines métallurgiques) ; à ma droite, un changement complet de stratégie dans la filière nickel (développer l’exportation de minerais bruts au détriment de la métallurgie locale et de celle de l’usine de POSCO en Corée à 51% Province Nord, plus exactement SMSP, Société minière du Sud Pacifique, utilisant un minerai inexploitable sur le Caillou par les industries locales). Très technique, le débat ; surtout dominé par l’analyse économique et financière.

Tu parles ! Ce n’était qu’un chantage politique (on l’a montré dans nombre de billets mais on y revient encore…) : l’État passait par ce chantage pour tenter de casser la « Doctrine nickel » obtenue de haute lutte par les indépendantistes (soutenus par le parti Calédonie ensemble et les syndicats de salariés USOENC et USTKE) par ledit « préalable minier » des accords de Bercy de 1998 qui fut la condition sine qua non de l’Accord de Nouméa.

NB : tout avait été dit dans ce vieil article de novembre 2020, Entre 1996 et 1998, le "préalable minier" s’invitait dans le débat politique ; voir :

Je caractérisais (et caractérise toujours) cette stratégie comme un « préalable minier à l’envers », en particulier dans mon billet du 14 août 2024 :

Il ne s’agissait pas de casser tout l’Accord de Nouméa, mais seulement son préalable. Dans quel but ? Affaiblir, avec des considérations de techniques économique et financière, la cause indépendantiste dans les discussions (plutôt l’absence de véritables discussions) évidemment politiques avec l’État sur le modèle institutionnel (Indépendance ou pas).

[21] Voir Lénine, 1920, Œuvres, Le communisme :

https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1920/06/vil19200612.htm

Il s’agit d’une critique d’une question politique bien plus importante que celle qui nous occupe ici (Faut-il ou non boycotter une élection parlementaire ?). Lénine y ressort en outre sa fameuse « maladie infantile du communisme, le gauchisme ».