Dans la « novlangue » de l’auto-proclamé « nouveau monde », les mots employés ont systématiquement un sens inverse à leurs effets concrets.

Cette manière orwellienne de gérer les affaires publiques a très tôt été illustrée par la « charte de transparence relative au statut du conjoint du Chef de l’Etat » publiée le 21 août 2017 sur le site internet de l’Elysée : ce document non signé et sans valeur juridique n’est en rien une « charte » attribuant des droits, fixant des devoirs ou régulant des intérêts, mais constitue un simple panneau publicitaire revêtu du sceau de l’Elysée ; le terme « transparence » doit être compris comme signifiant « gestion de l’opacité » (sur ce sujet, v. déjà : Pour un vade-mecum des droits et devoirs du conjoint du président de la République, 9 août 2017 ; La charte de l’épouse du chef de l’Etat : beaucoup de bruit pour pas grand chose ?, 22 août 2017 ; En relisant la charte du conjoint du chef de l’Etat…, 6 octobre 2017).

Ce document a un seul objectif pratique : assoir dans l’esprit public la légitimité sinon la nécessité d’un investissement institutionnel et diplomatique de Mme Brigitte Macron, au motif énoncé le 7 mai 2018 par la secrétaire d’Etat à l’Egalité entre les femmes et les hommes que les français auraient « besoin d’avoir un couple à leur tête ».

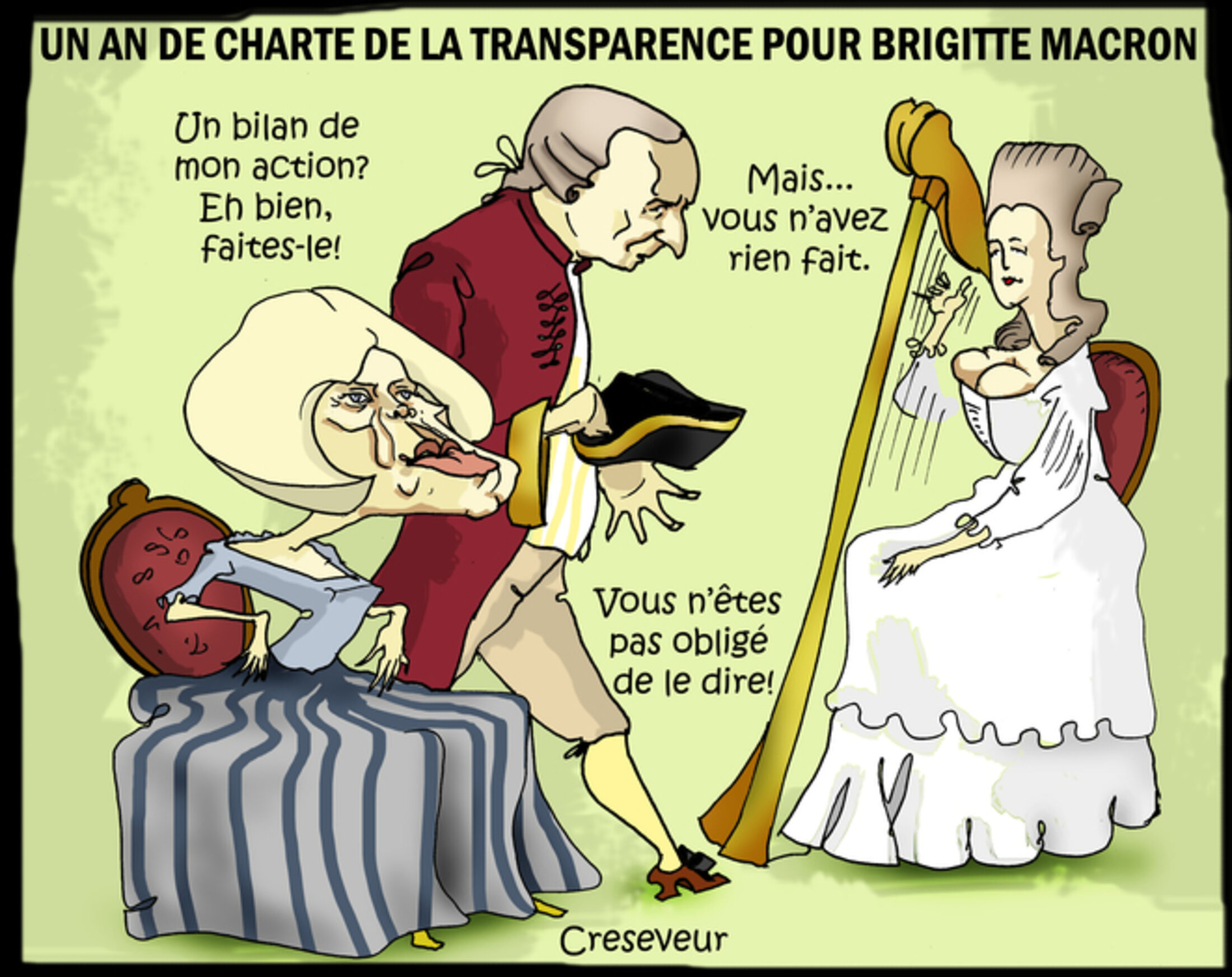

Pour le reste, en ses deux objectifs affichés, les résultats que l’acte dit « charte » prétend atteindre ne l’ont pas été : il n’y a – heureusement – pas de « statut » applicable à Mme Brigitte Macron (1) ; il n’y a – hélas – pas de transparence accrue depuis le 15 mai 2017 sur les activités et les dépenses publiques de l’épouse du président de la République (2).

1- Un acte dit « charte » ne fait pas un statut

Nul support juridique préexistant (Constitution, loi ou règlement) n’autorise le président de la République à créer, de toutes pièces, un statut juridique ad hoc pour une personne privée. Ainsi que l’a indiqué la Cour des comptes dans son rapport du 24 juillet 2018 sur Les comptes et la gestion des services de la présidence de la République (exercice 2017), « l’activité du conjoint du président de la République et les dépenses qui peuvent en résulter n’ont pas de fondement juridique ».

Pour cette raison, le président de la République a dû abandonner son idée initiale de créer un « statut » applicable au conjoint du président de la République, inspiré du modèle américain. En toute logique, il aurait suffit de s’en tenir à ce constat objectif pour considérer que l’idée même d’une « charte » était non seulement malvenue, mais tout aussi dépourvue de base légale que le « statut » initialement envisagé : en droit, le conjoint du président de la République est une fiction.

Certes, la Cour des comptes a ajouté que cette activité et ces dépenses seraient justifiées car elles « reposent sur une coutume républicaine » – le premier alinéa de la « charte » évoque pour sa part l’existence d’une « tradition républicaine ». Mais à supposer qu’elle existe, ce qui reste à démontrer (il ne semble pas que le prédécesseur de l’actuel président de la République ait fait supporter aux contribuables les dépenses résultant d’une activité publique de sa dernière compagne), une telle « coutume républicaine » ne peut davantage servir de fondement à un rôle et une activité publics.

Au demeurant, certains usages identifiés comme relevant de « coutumes républicaines » sont mauvais, et ont été heureusement abandonnés au profit de l’application pure et simple de… la règle de droit. Ainsi de celui par lequel la Cour des comptes s’interdisait de contrôler la gestion de l’Elysée avant que le président de la République ne veuille bien l’y autoriser dans un discours du 12 juillet 2007 prononcé à Epinal : comme le relevait Philippe Séguin le 16 juillet 2009 en sa qualité de premier président de la Cour des comptes à l’occasion de sa « présentation des résultats du contrôle de la Cour des comptes sur les comptes et la gestion 2008 de la présidence de la République », « rien, formellement, dans les textes ne l’en empêchait puisque (la Cour des comptes) est fondée à contrôler l’emploi de tout argent public, mais elle respectait ainsi une très vieille tradition, issue, pour ce qui la concernait, du Premier Empire et reconduite de régime en régime » (depuis 2016, la Cour des comptes fonde ce contrôle sur les dispositions de l’article L. 111-3 du Code des juridictions financières selon lesquelles elle « contrôle les services de l’Etat »). Ainsi également de la pratique par laquelle, en raison du « poids de l’histoire » (Cour des comptes, Les comptes et la gestion de la présidence de la République (exercice 2011), p. 5), l’Elysée embauchait des agents contractuels sous un régime de droit privé relevant d’une convention collective nationale, avant que le Tribunal des conflits rappelle heureusement, par une décision n° 3997 du 9 février 2015, que chaque agent contractuel travaillant dans un service public administratif est toujours un agent de droit public, y compris s’il exerce au sein des services de la présidence de la République (en conséquence, le litige concernant un chef de rang à la présidence de la République qui avait été licencié par une décision du 30 mai 2013 relevait de la compétence de la juridiction administrative).

2 – Un acte se revendiquant de « transparence » peut se limiter à gérer l’opacité

En termes pratiques, la « charte » a donné lieu à deux types de publications.

L’un, nouveau, est mensuel, et figure sur le site de l’Elysée qui, mois après mois, recense sur une page internet les « déplacements et rendez-vous de Madame Brigitte Macron » (le premier communiqué publié le 21 août 2017 débutait par l’étrange phrase « conformément à cet engagement » et était intitulé « actions et déplacements de Madame Brigitte Macron »).

Cet intitulé est trompeur, puisque des rencontres qui ne sont ni des déplacements, ni des rendez-vous, y sont répertoriés, tels les désormais fameux « Jeudis de l’Elysée » où un artiste est convié au Palais.

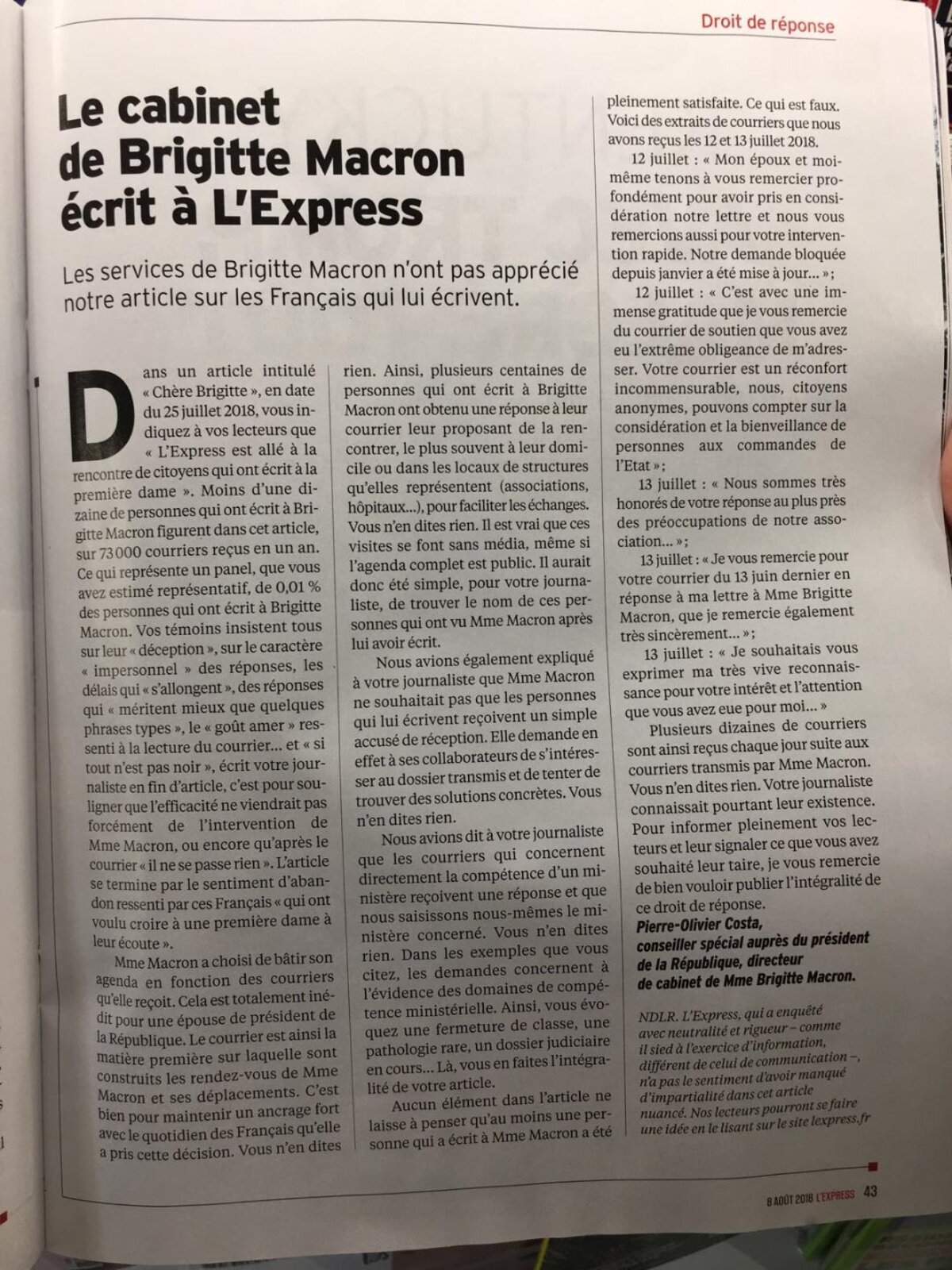

Ce recensement mensuel n’apporte aucune transparence pure et parfaite, car nul n’est en mesure de savoir ou vérifier si les rencontres sont répertoriées de manière exhaustive. Dans le « droit de réponse » publié par L’Express du 8 août 2018 évoqué ci-après, le directeur de cabinet de Mme Macron affirme, non sans se contredire, que « plusieurs centaines de personnes qui ont écrit à Brigitte Macron ont obtenu une réponse à leur courrier, leur proposant de la rencontrer, le plus souvent à leur domicile ou dans les locaux de structures qu’elles représentent (associations, hôpitaux…) pour faciliter les échanges. (…) Il est vrai que ces visites se font sans média, même si l’agenda complet est public. Il aurait donc été simple, pour votre journaliste, de trouver le nom de ces personnes qui ont vu Mme Macron après lui avoir écrit ».

Mais le « nouveau monde » est décidément celui de la production en quantité industrielle de « fake news », dont la présidence de la République est le pourvoyeur principal (v. pour les propos erronés tenus par le porte-parole de l’Elysée le 19 juillet 2018 relativement aux vraies/fausses « sanctions » prises à l’égard de MM. Benalla et Crase : Alexandre Benalla n’a pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 3 mai 2018). La consultation des douze récapitulatifs des agendas mensuels de Mme Macron publiés au 21 août 2018, si elle atteste d’un intérêt pour les questions relatives à l’éducation, la santé ou le handicap, ne permet aucunement de corroborer cette affirmation selon laquelle « plusieurs centaines de personnes » parmi les 73 000 demandeurs auprès de Mme Macron (v. ci-dessous pour l’origine de ce chiffre) auraient été individuellement reçues à la suite de requêtes en ce sens. A l’inverse même, en dehors de la mention des chefs d’Etats et de gouvernement et de leurs conjoints parfois présentés par cette affreuse expression de « couple présidentiel » (v. par exemple l’agenda de septembre 2017 : « dîner officiel pour la visite du couple présidentiel Libanais ») qu’affectionne le clan du « nouveau monde », cette consultation montre une forte prévalence des rencontres avec des « premiers de cordée » de la musique, du théâtre, de la cuisine, de la haute couture (v. par exemple l’agenda de mars 2018, de mai 2018 ou de juillet 2018) ou encore des énarques germanopratins (en octobre 2017 : Frédéric Mion, Elisabeth Guigou, Frédéric Salat-Baroux, David Kessler). Mme Brigitte Macron ne paraît rencontrer, sur leur demande, aucun de ces « derniers de cordée » que sont M. et Mme Tout-le-Monde. En tout état de cause, contrairement à ce qu’a indiqué le directeur de cabinet, il n’est pas possible à la seule lecture des agendas mensuels « de trouver le nom (des) personnes qui ont vu Mme Macron après lui avoir écrit », sauf à considérer par un a contrario qu’aucune personne n’a vu Mme Macron après lui avoir écrit.

Il est surprenant de trouver dans le récapitulatif du mois de mars 2018 la « rencontre avec Pierre et Colette Soulages » du 16 de ce mois, que les médias avaient alors qualifiée de « visite privée », ainsi que la « visite du Taj Mahal » du 11, que le président de la République avait considérée comme étant de nature « privée » puisque, selon ses dires, il n’y avait pas « d’officiels » l’y accompagnant. Il est vrai que rien n’interdit que Mme Macron décide, à sa discrétion, de faire figurer dans son agenda public certaines rencontres privées.

Il est également surprenant de n’y voir retracée aucune rencontre avec Nicolas Sarkozy en 2017, qui semble très apprécié de M. et Mme Macron en dépit des invraisemblables casseroles judiciaires et du désastre libyen auxquels son nom est irrévocablement attaché. On peut en effet lire dans Le Monde du 14 août 2018, p. 7, dans un article où François Hollande est présenté comme un éventuel successeur à celui qui a trahi sa confiance, que « le couple Macron a même invité l’année dernière les Sarkozy à dîner à l’Elysée ». Or, les agendas de Mme Macron publiés en août, septembre, octobre, novembre et décembre 2017 ne font pas mention de ce dîner. Peut-être était-ce un dîner « privé » bien qu’il ait eu lieu à l’Elysée et, sans doute, avec les moyens matériels et en personnel de la présidence de la République, mais alors comment faire le départ entre ce qui relève d’une posture publique et ce qui entre dans la sphère privée ? Cette question importante s’était déjà posée au lendemain de la visite « privée » avec caméras du Taj Mahal le 16 mars 2018 et s’est à nouveau posée lorsque les services de la présidence ont décrété qu’est de nature « privée » le dîner au fort de Brégançon le 1er août 2018 avec la Première ministre britannique et son époux. Comment s’assurer que tous ces frais publics initiaux ont fait l’objet d’un remboursement de la part de M. et Mme Macron ? Pourquoi mentionner les Soulage et le Taj Mahal dans l’agenda mensuel mais pas les Sarkozy ?

Au surplus, ces rencontres sont énumérées sans date ni horaire précis, parfois sans que les fonctions de la personne rencontrée soient énoncées (par exemple, en avril 2018 : « rendez-vous avec Julien Collette » ; en mai 2018 : « rendez-vous avec Étienne Cardilès » ; en juin 2018 : « rendez-vous avec Philippe Van Den Herreweghe », revu par ailleurs le mois suivant), souvent sans que l’objet de la rencontre soit précisé et toujours sans compte-rendu ou procès-verbal : qu’a dit Mme Macron à la ministre du Travail, rencontrée notamment en novembre 2017, mars 2018 et en juin 2018 ? A la Garde des Sceaux, rencontrée notamment en novembre 2017 ? A Mme Delphine Arnault, rencontrée notamment en novembre 2017 et juillet 2018 ? Est-ce à l’occasion de la « visite de la Manufacture national (sic) de Sèvres » en juillet 2017 que Mme Macron a estimé nécessaire de doter l’Elysée d’un nouveau service ? Quelle est la plus-value pour la « transparence » publique de savoir que Mme Macron a effectué un « déplacement au Luxembourg » un jour du mois d’août 2017 ?

Ici encore, il s’agit uniquement de faire de la communication publique, et non de rendre une action publique transparente ; il est signifiant à cet égard que c’est dans la partie « communication » de la « charte » qu’il est prévu que « à la fin de chaque mois, un récapitulatif de l’agenda de Madame Brigitte Macron sera rendu public » (souligné dans le texte).

L’autre type de publication, un peu moins inédit, est annuel, et figure dans l’audit de la gestion des comptes et des services de la présidence de la République réalisé par la Cour des comptes depuis 2009 : l’acte dit « charte » demande à la Cour des comptes d’auditer les dépenses propres à Mme Macron.

La Cour des comptes a consacré moins de deux pages (pp. 17-18) de son relevé d’observations pour 2017 à ces dépenses, dont quasiment une demi-page pour reproduire des extraits de la « charte ».

On soulignera qu’il n’est guère besoin de recommandation élyséenne pour que ces dépenses soient « contrôlées » – ce mot employé par la « charte » est excessif : les dépenses liées à Mme Macron ne sont en réalité que recensées par la Cour des comptes, de façon partielle au surplus, et il est regrettable que la Cour des comptes se borne à faire des relevés notariaux en la matière. Qui dit dépenses publiques dit, par construction, détermination du montant de ces dépenses et contrôle de leur usage à l’euro près. D’ailleurs, sans « charte » adoptée sous le quinquennat de François Hollande, le rapport de la Cour des comptes sur la gestion de la présidence de la République pour l’exercice 2013 publié le 15 juillet 2014 comportait déjà une rubrique sur « les dépenses liées à Mme Valérie Trierweiler » (p. 9) à peine moins détaillée que la rubrique sur « les dépenses rattachées à l’activité propre du conjoint du président de la République » qui figure dans le rapport pour l’exercice 2017 relativement à certaines des dépenses liées à Mme Brigitte Macron. C’est donc de manière superfétatoire que la « charte » a énoncé, ce qui devrait aller de soi, que « les coûts de fonctionnement associés au conjoint du chef de l’État feront l’objet d’une présentation transparente dans la comptabilité analytique de l’Élysée ».

Sur ce point, le rapport pour 2017 commence mal pour la « transparence » élyséenne, puisque l’on peut y lire dès la première page que « la Cour s’est attachée à recenser les différentes dépenses qui sont plus particulièrement affectées à Mme Brigitte Macron, sans toutefois pouvoir chiffrer la totalité de ces dépenses, en l’absence d’une comptabilité analytique suffisante ». Plus loin, la Cour des comptes constate que cette comptabilité analytique est – manque de chance – trop imprécise pour que les dépenses afférentes à l’activité publique de Mme Macron puissent être exactement chiffrées : « bien que la charte invite la Cour à s’appuyer sur la comptabilité analytique des services de la Présidence pour effectuer le suivi des dépenses du conjoint du Président, cette forme de comptabilité reste à ce jour insuffisamment développée pour réaliser complètement cet exercice ». D’ailleurs, le seul montant que donne la Cour des comptes résulte du cumul annualisé et proratisé des traitements de quatre des agents affectés à temps partiel au service de Mme Macron : 278 750 euros. Et la Cour des comptes de faire une distinction dans sa présentation du rapport pour 2017 entre deux types de dépenses élyséennes relatives à Mme Macron : « les dépenses directes ont été chiffrées. Les autres n’ont pu l’être, en l’absence d’une comptabilité analytique suffisante ».

La présidence de la République n’a donc pas respecté l’un des rares engagements contenus dans la « charte » ; mais précisément, comme ce document n’est pas une charte au sens juridique du mot, ce manquement demeure sans conséquence.

Pour le reste, l’on n’apprend rien de substantiel de la description – et non du contrôle – par la Cour des comptes de certaines seulement des dépenses publiques effectuées pour le compte de Mme Macron.

Sur le plan des ressources humaines, Mme Macron s’est vu mettre à sa disposition deux conseillers du président de la République, comme cela était annoncé dans la « charte ».

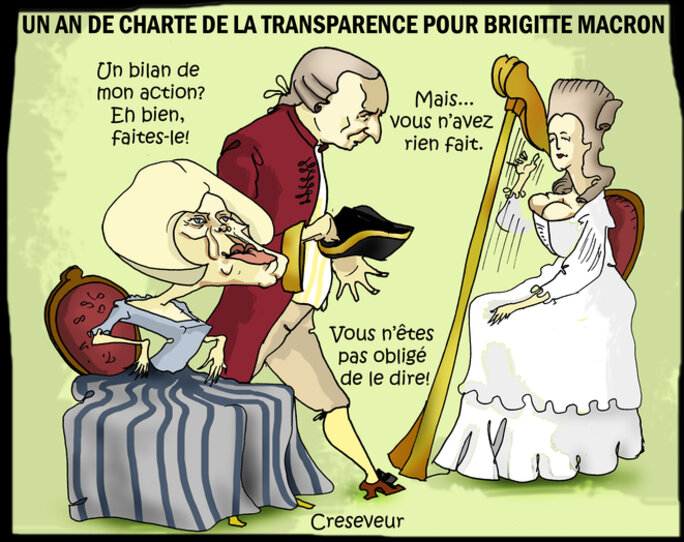

Ces deux énarques saisissent l’occasion de leurs fonctions en cabinet passées et présentes pour se faire leur propre com’ en se présentant au public sous un jour cool et sympa (v. M le magazine Monde du 20 juillet 2018 ; ce genre d’articles hagiographiques sans aucun intérêt n’honore pas la mémoire du fondateur du quotidien). « En même temps », ils n’hésitent pas à sortir les crocs lorsqu’un article de presse leur déplaît, en critiquant le travail d’investigation de la journaliste – pourtant excellent ainsi qu’il est indiqué plus loin – sans pour autant lui reprocher d’avoir « inexactement rapporté » des actes relatifs à leurs fonctions au sens de l’article 12 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans un « droit de réponse » en forme de plaidoyer pro domo, occupant une page entière d’un hebdomadaire, qui au passage permet au signataire de se faire une petite publicité personnelle (v. L’Express du 8 août 2018, p. 43) :

Agrandissement : Illustration 1

La Cour des comptes a relevé – ce qui n’est pas sans intérêt depuis que « l’affaire Benalla » a montré que certains au moins des agents contractuels de l’Elysée ne respectaient pas l’obligation pénalement sanctionnée de déclarer leurs intérêts et leur patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique – que le chef de cabinet de Mme Macron a été recruté en qualité d’agent contractuel, et « donc » ne figure pas dans la liste des membres du cabinet du président de la République publiée au Journal officiel. Il serait temps que cette liste intègre tous les collaborateurs du cabinet, quel que soit leur statut – fonctionnaire ou contractuel.

Ainsi que la « charte » l’annonçait, Mme Macron dispose également d’un secrétariat, composé, dit la Cour des comptes, de deux assistantes à temps partiel.

Il semble donc que quatre agents publics travaillent pour le compte de Mme Macron, là où en 2013 Mme Trierweiler bénéficiait du concours de cinq agents (deux chargés de mission et trois secrétaires).

On ne croit pas qu’il soit légal qu’un président de la République affecte l’un quelconque de ses collaborateurs au service particulier d’une personne privée, et l’existence d’une « charte » ne change rien à cet égard.

La Cour des comptes a fait savoir que six à sept des 71 emplois « équivalent temps plein » du service du courrier ont traité les quelque 13 000 lettres adressées à Mme Macron en 2017. Pour celles-ci, L’Express a, dans un article « Chère Brigitte : ces français qui écrivent à l’Elysée » sous la plume d’Agnès Laurent, déjà excellemment démontré le 25 juillet 2018 que les absences de réponses, les phrases toutes faites, les délais de réponse opportunément trop longs, les renvois vers l’administration compétente, la signature des lettres par le directeur de cabinet de Mme Macron et non par l’intéressée, avaient pour unique effet de « renforcer le sentiment d’abandon d’une partie de la population » (c’est pour cette remarquable investigation visant juste que le directeur de cabinet de Mme Macron a demandé un « droit de réponse » qu’il revenait plutôt à la seule Mme Macron d’exercer). Un « statut » vaut bien près de 13 000 déceptions semestrielles (de plus)…

Il serait largement plus conforme aux canons d’une « République exemplaire » de ne pas donner aux français l’espoir d’obtenir une réponse en provenance d’une personne privée, qui n’est aucunement habilitée à satisfaire ou même simplement à intervenir en faveur de quelque sollicitation que ce soit se rapportant aux activités des administrations publiques… sauf à risquer de commettre le délit de trafic d’influence réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

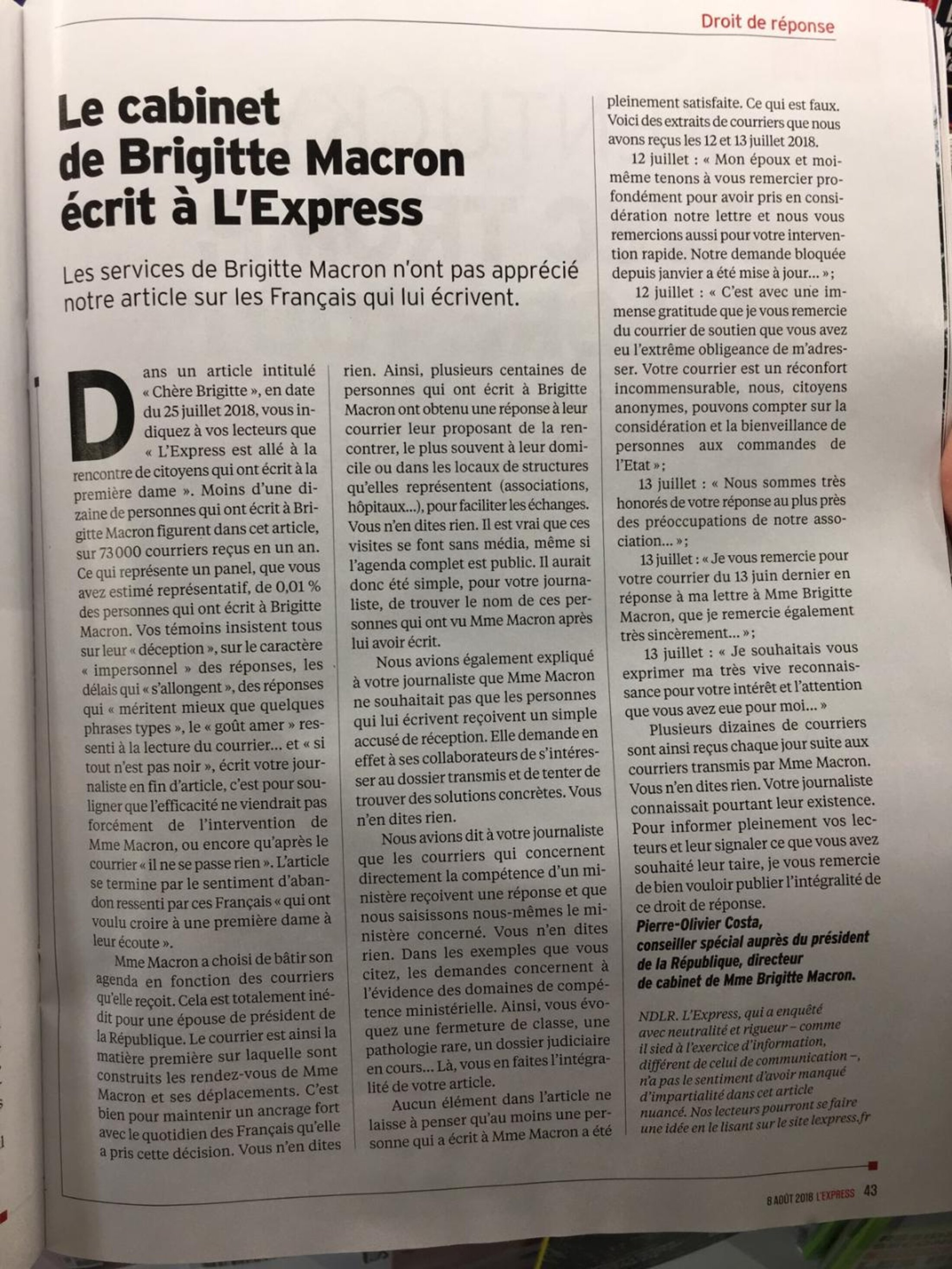

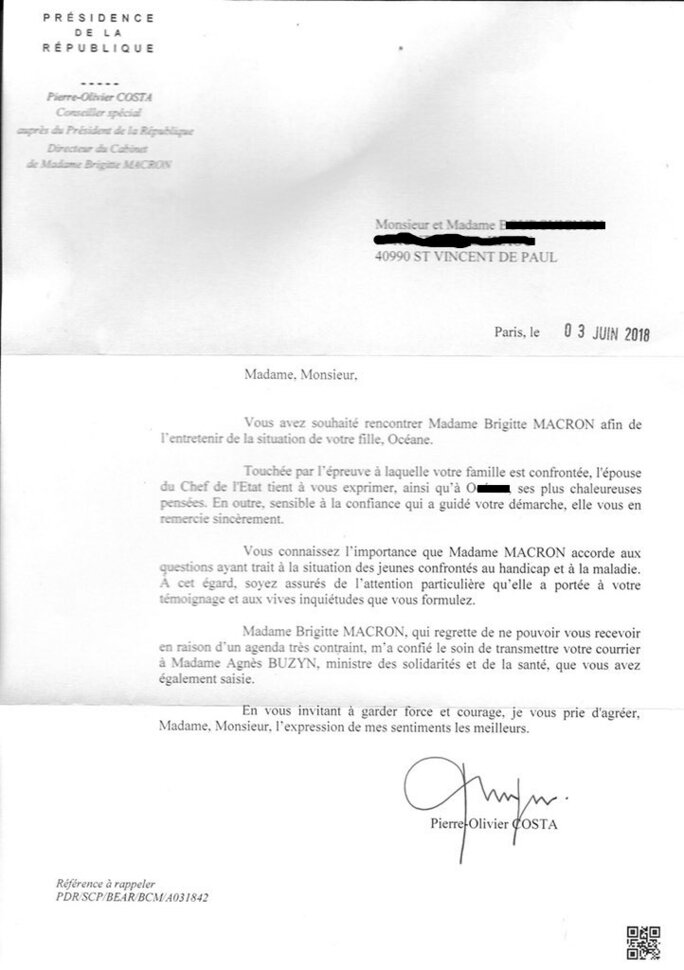

Voilà un exemple de lettre stéréotypée, mise en ligne par son destinataire, adressée le 3 juin 2018 à la signature du directeur du cabinet de Mme Macron :

Agrandissement : Illustration 2

Il est anormal et même assez pathétique que des agents publics soient payés pour empiler quotidiennement de tels lieux communs, au timbre de la présidence de la République au surplus. La seule réponse adéquate, signée par n’importe quel agent du service du courrier de l’Elysée, à chacune des lettres adressées à Mme Macron en sa qualité d’épouse du président de la République est : « Mme Macron n’étant pas investie d’une fonction publique, votre demande ne peut faire l’objet d’aucun examen. Il vous appartient, si vous le souhaitez, de vous tourner vers l’administration compétente ».

L’on relèvera que la Cour des comptes a fait état du chiffre de 13 000 courriers reçus pour le second semestre 2017, là où dans son « droit de réponse » à L’Express, le directeur de cabinet de Mme Macron évoque « 73 000 courriers reçus en un an ». Si ce dernier chiffre est exact (à moins qu’il s’agisse d’une énième « fake news »), il faut donc déduire de cette différence que 60 000 personnes – 60 000 déçus de plus – ont écrit à Mme Macron entre le 1er janvier et le 31 juillet 2018, soit quatre fois plus de français qu'au cours du second semestre 2017. Combien l'envoi par voie postale de toutes ces réponses élyséennes inutiles coûte au contribuable ?

La Cour des comptes a ajouté que « Mme Brigitte Macron bénéficie des services de la coiffeuse-maquilleuse de la Présidence ». Est-ce la même maquilleuse dont les frais – 26 000 euros en trois mois – avaient constitué l’une des premières causes d’indignation publique du quinquennat Macron, qui a désormais été embauchée en qualité d’agent contractuel de droit public, de même que François Hollande avait fait recruter « sa » coiffeuse en contrat à durée déterminée pour la durée de son quinquennat ? Quelle est sa rémunération ? Est-elle soumise à l'obligation de déclarer ses intérêts et patrimoine à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique ?

Sur le plan logistique, six bureaux, deux véhicules et des agents du groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR) sont mis à sa disposition. Le rapport 2014 informait que, pour Mme Valérie Trierweiler, six bureaux et quatre agents du GSPR étaient mis à sa disposition ; ce rapport évaluait à 85 000 euros le montant des déplacements de Mme Trierweiler « dans le cadre d’activités de représentation et de soutien à des opérations à caractère humanitaire » pris en charge par la présidence de la République. En 2018, en dépit de l’existence d’une « charte », il n’a pas été possible à la Cour des comptes de déterminer ce montant pour Mme Macron.

L’acte dit « charte » se termine par ces mots : au titre de sa communication, en plus de la publication (d’une partie) de son agenda sur le site de l’Elysée, Mme Brigitte Macron « effectuera régulièrement un bilan de ses actions ». Pour l’instant, la seule « information » que l’on a bien voulu diffuser est celle, d’un intérêt et d’une précision pour le moins relatifs, contenue dans le communiqué précité du 21 août 2017 : « Madame Macron consacre une grande partie de son temps à répondre aux courriers et sollicitations des Français ». Le premier de ces bilans « réguliers » se fait donc encore attendre. A moins qu’il n’y ait aucun bilan à effectuer puisque, à l’instar des conjoints de tout décideur public, il ne saurait y avoir d’action publique de la part du conjoint du président de la République.

Agrandissement : Illustration 3

Merci à Christian Creseveur pour le dessin.