Nous commencerons par deux faits que, dans de véritables sciences, on considérerait au mieux comme un manque de rigueur, au pire comme des fraudes pures et

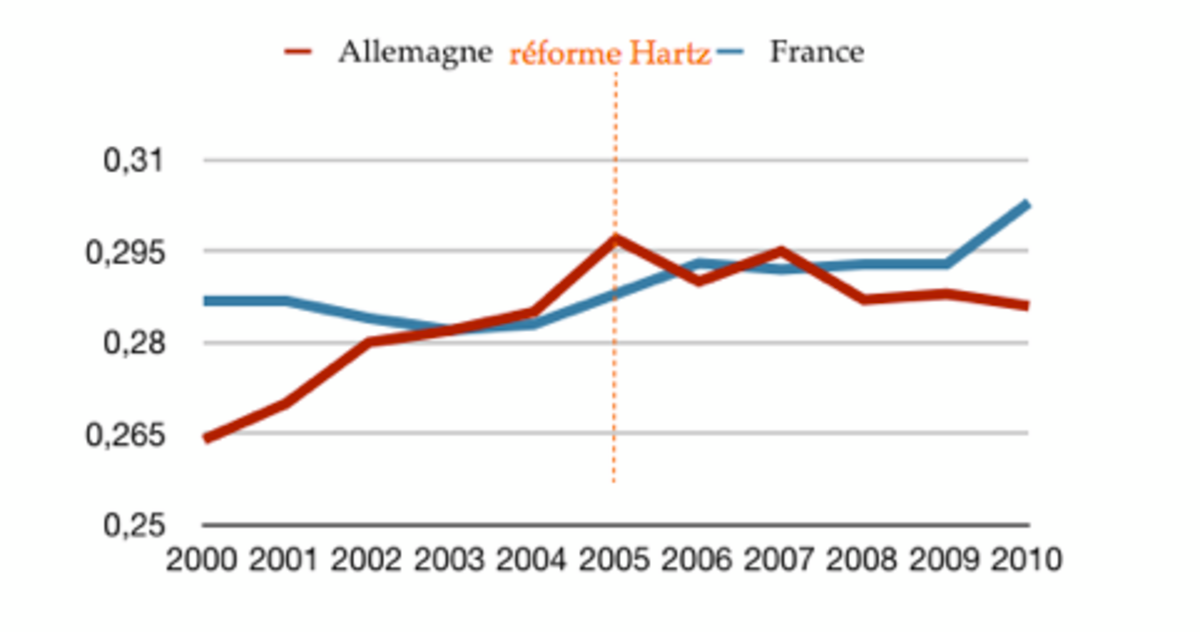

simples. D'abord celle de ces deux graphiques exprimant les coefficients de Gini de différents pays : le premier, à l'appui duquel Jean-Marc Sylvestre prétend démontrer que les inégalités se sont réduites en Allemagne alors qu'elles ont augmenté en France. De fait, le graphique "montre" qu'entre 2005 (date des réformes Harz) et 2010, le coefficient de Gini aurait globalement baissé en Allemagne, alors qu'il aurait augmenté en France, pour s'établir en 2010 à 0,29 pour l'Allemagne et au dessus de 0,30 pour la France.

Agrandissement : Illustration 2

Mais un autre graphique, vient en contradiction avec les données fournies par Sylvestre : car depuis 2004, le coefficient de l'Allemagne est constamment supérieur à celui de la France, pour s'établir à 0,30 en 2009 contre 0,29 pour la France. Nous n'irons pas jusqu'à affirmer que Jean-Marc Sylvestre a inventé le graphique qu'il produit à l'appui de ses affirmations, mais constatons tout de même que celui-ci ne cite pas ses sources, contrairement à celui ci-contre émanant de l'OCDE. Et nous sommes tentés de poser une question : pourquoi avoir choisi le premier graphique plutôt que le deuxième, si ce n'est parce qu'il "colle" mieux à ce qu'il prétend démontrer ?

Le deuxième fait concerne un travail fait sous l'égide du FMI et publié en 2010 : à partir des statistiques portant sur la période 1946-2009, il y était établi une corrélation entre le taux d'endettement et la croissance, celle des pays dépassant un endettement de 90% du PIB s'avérant significativement plus faible. Les deux auteurs, Rogoff et Reinhart, en concluent que l'excès d'endettement nuit à la croissance et cette étude va servir de référence aux zélateurs des politiques austéritaires.

Un seul bémol dans toute cette histoire : il faut un jeune doctorant d'une université du Massachusets pour démontrer des erreurs grossières qui invalident toutes leurs études : les formules de calcul utilisées par les deux auteurs s'avèrent fausses, plusieurs pays ont été exclus des statistiques. Les deux tuteurs du jeune doctorant vont même jusqu'à accuser Rogoff et Reinhart de manipulation de résultats, c'est à dire, en clair, de fraude scientifique. Les calculs, refaits par les trois universitaires du Massachussets, vont donner des résultats différents, les pays à taux d'endettement élevé passant de la récession à une croissance de plus de 2,2%. Les auteurs de l'étude refont également leurs calculs et concluent, eux, à un taux de croissance de 2,8% à 1,8%, selon que le pays est endetté ou non. Ils ne changent donc pas leurs conclusions, affirmant seulement que l'endettement nuit à la croissance. Mais ces économistes n'ont apparemment pas appris qu'il faut plus qu'une simple corrélation pour conclure à une relation de cause à effet entre deux facteurs et que celle-ci ne préjuge pas lequel des deux facteurs est la cause et lequel la conséquence : pour Paul Krugman un graphique focalisé sur les pays du G7 démontre que, si l'on prend en compte les données accumulées depuis 1950, il existe effectivement une corrélation négative apparente entre la croissance et l'endettement, mais que celle-ci n'est pas systématique, étant effectivement le fait de deux pays, l'Italie et le Japon. Ce qui confirme au passage qu'il n'existe pas de traitement standardisé de la crise de la dette, tel que l'ont pratiqué les décideurs européens.

Il faudra attendre jusqu'en 2014 pour que le FMI publie une nouvelle étude qui démente complètement les conclusions de Rogoff et Reinhart : sur l'analyse des indicateurs économiques de 34 pays, les auteurs affirment : "Nous n'avons trouvé aucune preuve d'un seuil d'endettement particulier au-dessus duquel les perspectives de croissance seraient significativement compromises". Et encore : "Les pays ayant une dette publique élevée, mais en voie de diminution, affichent des taux de croissance similaires à ceux de pays beaucoup moins endettés". Quant à la corrélation entre la dette et la croissance, elle ne constitue pas un lien de causalité, dans la mesure où le PIB dépend aussi de la pression des marchés et des politiques d'austérité mises en place. Ce qui nous ramène au cas de la Grèce, où malgré une diminution en valeur absolue de la dette publique, le ratio dette/PIB continue d'augmenter en raison du caractère délétère des mesures d'austérité imposées au pays. Ce sont d'ailleurs peut-être ces nouvelles données qui, après la "période Olivier Blanchard", ont amené le FMI à la conclusion qu'une remise partielle de la dette grecque était inévitable.

Les travaux soit-disant "scientifiques" de Rogoff ont pourtant servi les politiques à qui il disait ce qu'ils avaient envie d'entendre et leur ont apporté une pseudo-justification des politiques d'austérité mises en place. Dans sa campagne électorale, Fillon mettait en avant la théorie du ruissellement, pourtant démentie autant par certains économistes que par les faits. Et c'est bien là le noeud du débat : les économistes sont au service des idéologies véhiculées par les postulants au pouvoir suprème, auxquels ils servent de caution faussement scientifique. Alternatives Economiques, dans un article intitulé "les économistes en campagne", écrit : "Les économistes, on ne les aime pas. On fuit leurs raisonnements mécaniques, leur froideur sociale, leur mathématisation à outrance. On moque leur incapacité à prévoir les crises. Et pourtant, jamais une campagne n'aura été autant marquée par la volonté des politiques de bénéficier de leur imprimatur, chacun publiant la liste de ses soutiens. Ils restent à leurs yeux un gage de sérieux, de scientificité, de crédibilité des programmes". Réputation bien usurpée comme on la vu plus haut. Et le magazine de poser la question : "qui utilise qui ? Les économistes sont-ils véritablement à même d'influencer les politiques choisies ou bien les dirigeants politiques n'assurent-ils que la promotion des idées qui servent leurs convictions préétablies ?" La réponse apparaît évidente sur la simple constatation qu'il n'y a pas de consensus scientifique sur les politiques à suivre.

Mais il y a des économistes indépendants qui refusent de se laisser embrigader : ainsi Joseph Stiglitz a remis vertement Marine le Pen à sa place lorsqu'elle a voulu mentionner les critiques contre l'euro exprimées dans son dernier livre, en déclarant qu'il ne la soutenait en aucune façon.

Et puis, il y a au moins un économiste qui a tenté une approche scientifique de l'économie, en compilant les données sur l'inégalité pays par pays depuis le 18eme siècle et en proposant des conclusions tirées de ces études : il s'agit de Thomas Piketty et de son ouvrage "le capitalisme au 21eme siècle".