La salutaire mise au point du CIERV (octobre 2022)

Le conseil d’administration du Centre international d'Etudes et de Recherches de Vichy (CIERV) a adopté à l’unanimité des présents, le 15 octobre 2022, un texte intitulé « Position [de l’association] sur le débat mémoriel à Vichy », dont j’ai notamment relevé les phrases suivantes : « Il nous semble abusif de considérer que chaque usage de l’expression “Régime de Vichy” cache une volonté délibérée de nuire à notre ville. […] Affirmer que la ville de Vichy a été “ostracisée” après 1944 nous semble inexact. […] Personne ne connaît vraiment de quelle façon les habitants de Vichy, dans leur diversité sociale, générationnelle, culturelle, réagissent à ces modes d’expression. […] L’expression “Régime de Vichy” est entrée dans le langage courant depuis plus de quatre-vingts ans […] Aucune autre expression n’est satisfaisante. »

J’ai également noté le passage suivant : « Affirmer que l’Etat, depuis 1945, aurait, par ses silences, fait retomber les responsabilités sur la ville de Vichy, c’est, nous semble-t-il, sous-estimer tout le travail de mémoire qui a été accompli partout en France, notamment depuis les années 1990, par la multiplication des cérémonies commémoratives, la création de mémoriaux, l’inauguration de stèles et de plaques, ce qui rend peu compréhensible l’affirmation selon laquelle perdurerait un “déni français”. »

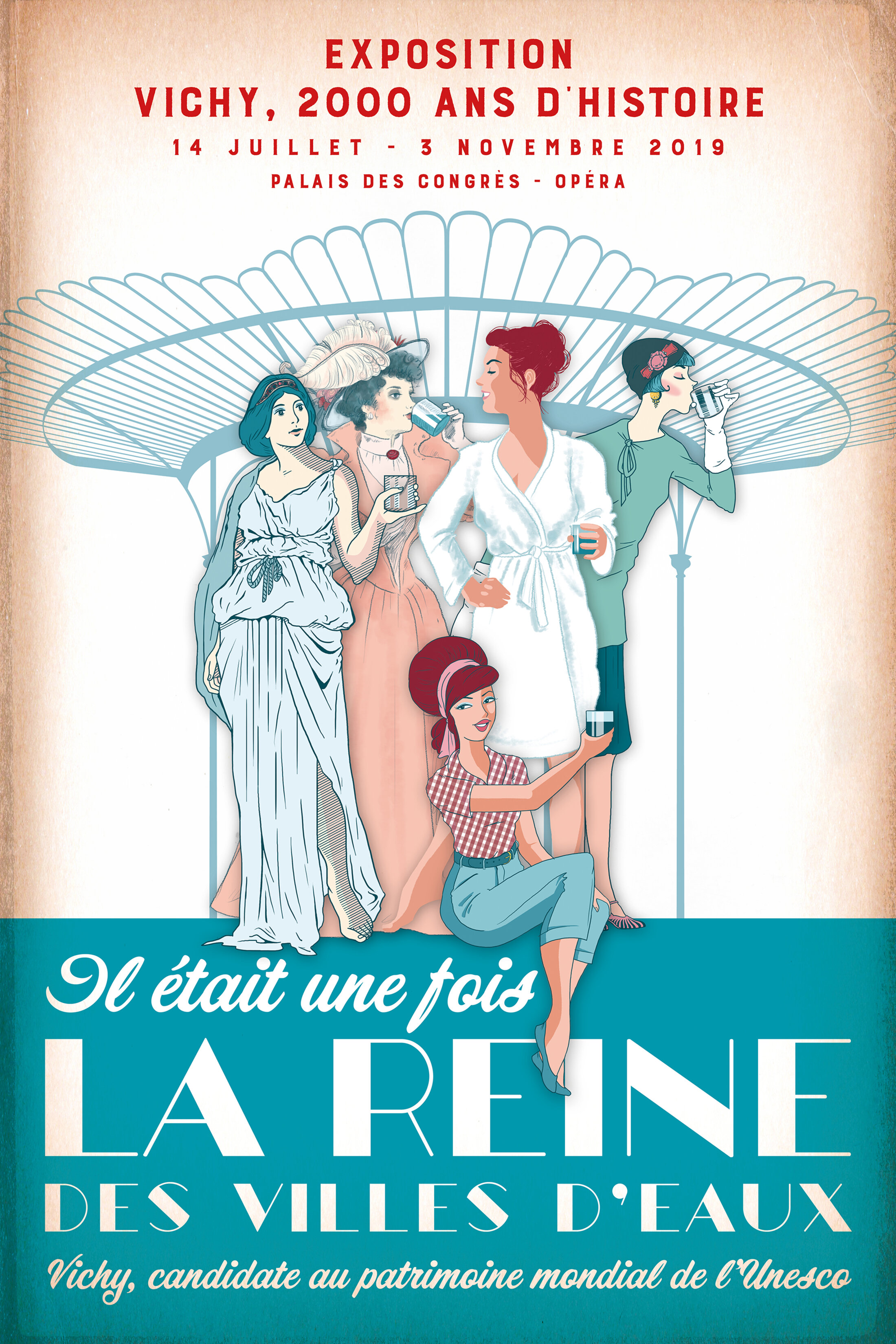

Agrandissement : Illustration 1

Ce passage vise à l’évidence les déclarations itératives sur le sujet du maire LR de Vichy, Frédéric Aguilera, depuis sa prise de fonction en octobre 2017 : « Quatre-vingts ans après, la France a encore du mal à regarder cette période en face. […] L’expression “Régime de Vichy” entretient la légende basée sur un postulat tronqué en vertu duquel “c’était Vichy, ce n’était pas la France” : c’est la raison profonde de mon combat contre [elle]. Cette manière d’orienter le récit historique de notre pays, et la persistance même de ce déni, constituent un vrai danger pour l’avenir. » Ces mots ont été prononcés sur la scène de l'Opéra de Vichy lors de la cérémonie du 10 juillet 2022 (voir aussi – ici et là – ses déclarations du 18 juillet 2022, ainsi que cet extrait relayé par lui de la séance du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes du 13 mars) ; les autres discours mémoriels de M. Aguilera sont réunis ici.

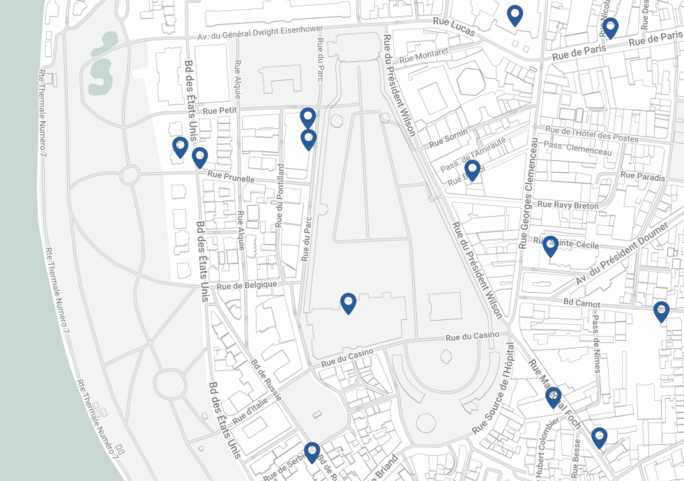

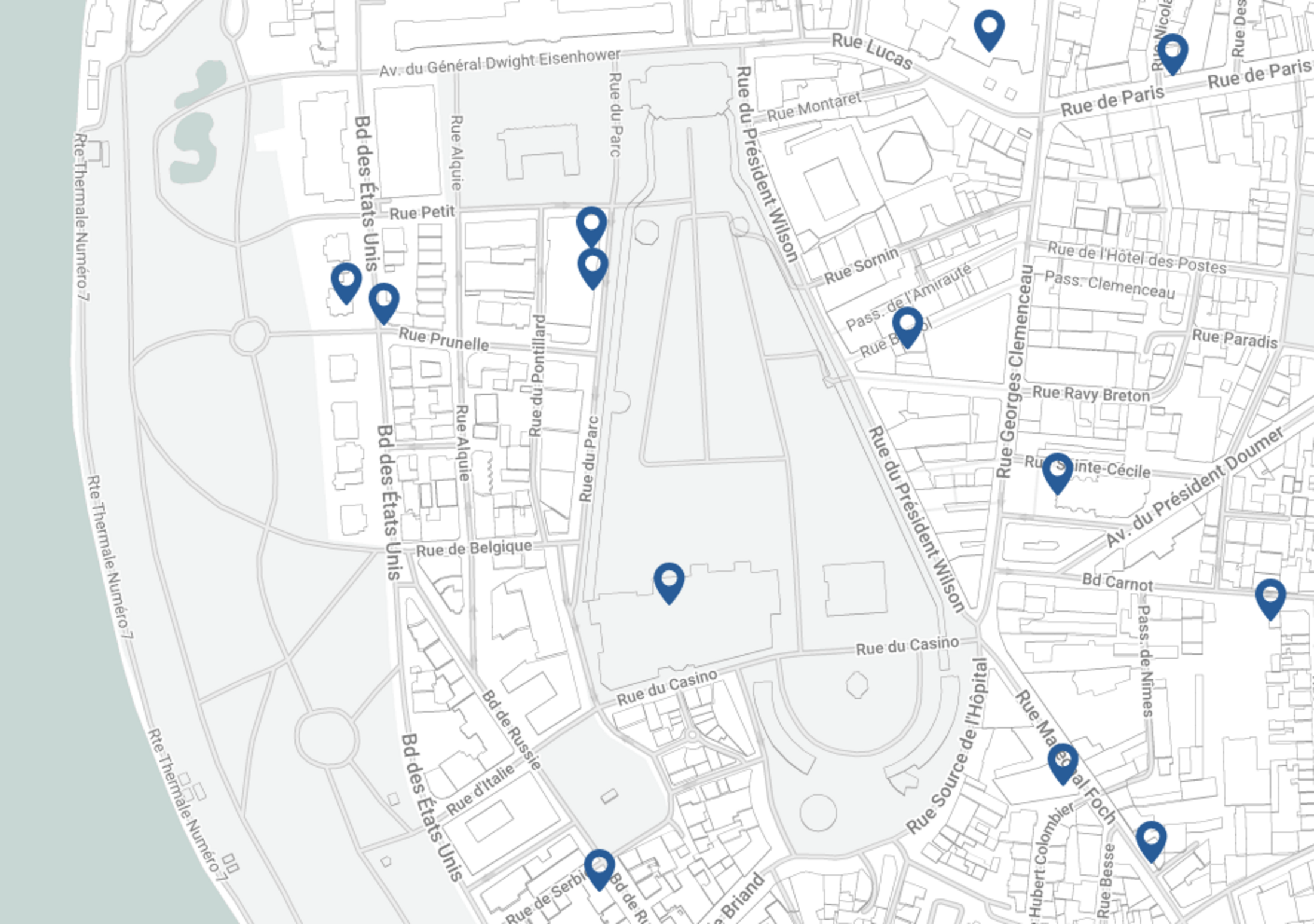

Dans sa partie finale, le texte du CIERV prend un tour programmatique : « Nous sommes persuadés que la solution des embarras mémoriels dont souffrirait Vichy passe par une stratégie d’intégration complète et sans restriction de la période 1940-1944 dans l’histoire de la ville et par la mise en sommeil de la posture victimaire. […] Plusieurs actions nous semblent susceptibles de contribuer [à l’apaisement mémoriel] :

- Approfondir le débat public à partir de travaux scientifiques et de la connaissance des réalités historiques […] ;

- Améliorer nettement la signalétique urbaine à propos des lieux de la ville concernés par la période 1940-1944 ;

- Réécrire les textes (datés, incomplets et/ou maladroits) de certaines plaques commémoratives ;

- Conduire un travail scientifique permettant de mieux connaître la perception qu’ont les habitants de Vichy de cette période ;

- Dans le musée en préparation, donner [à la période 1940-1944] une place correspondant à son importance dans la mémoire nationale et locale […], dans l’optique d’un centre de recherches […] ;

- Continuer à organiser colloques, conférences et expositions sur ce thème […]. »

Vichy « réhabilitée » ? (septembre 2022)

Jusqu’au 8 décembre 2021, l’actuel maire de Vichy se plaignait que les présidents de la République aient (sciemment ?) boudé la ville, à l’exception de De Gaulle (en 1959) et Giscard d’Estaing (en 1978) : il y voyait la marque d’un « problème » persistant. Il lui est aussi arrivé d'affirmer qu’en raison du même « problème », et malgré ses indéniables atouts (1 400 chambres d’hôtel, un palais des congrès, d'importantes infrastructures sportives), des grands événements continuaient d’échapper à la cité thermale (il ne précisait pas lesquels). Les 15 et 16 septembre 2022, Vichy a accueilli la Première ministre et de nombreuses autres personnalités à l’occasion du Congrès des Régions de France (précisions ici et là, ainsi que dans la vidéo insérée ci-dessous et le n°124 du bulletin municipal) : quels arguments le maire ira-t-il désormais chercher pour entretenir le mythe selon lequel sa ville serait toujours « victime » et « stigmatisée » ?

Colloque « Les rafles de l’été 1942 en zone libre » (26.08.2022)

Le 26 août 1992, Serge et Beate Klarsfeld, ainsi que d’autres membres de l’association des Fils et filles des déportés juifs de France étaient venus à Vichy pour commémorer la grande rafle organisée cinquante ans plus tôt en zone libre. Le maire, Claude Malhuret, faisait partie des 150 à 200 personnes présentes devant l’hôtel du Parc (selon l'estimation de La Montagne dans son édition du lendemain), mais il n’avait pas été prévenu que deux plaques seraient ce jour-là apposées, sans autorisation, de part et d’autre de l’entrée de l’immeuble. Le 25 avril suivant, ces deux plaques furent remplacées par une plaque officielle dans le hall de l’hôtel, laquelle fut finalement placée en 2000 sur une stèle qu'on érigea de l’autre côté de la rue du Parc, sous la galerie du parc des Sources (cf. Vichy contre Vichy, p. 233 ; à propos de l'hôtel du Parc, lire ici et là).

La plaque porte le texte suivant : « Le 26 août 1942, le gouvernement de l’Etat français, installé dans cet immeuble à Vichy, a déclenché sur tout le territoire de la zone libre une gigantesque rafle de Juifs étrangers. Plus de 6 500 d'entre eux, dont des centaines d'enfants, ont été arrêtés ce jour-là et livrés aux Nazis en zone occupée, où ils ont été aussitôt déportés sans retour vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Au total, ce fut le sort tragique de plus de 10 000 Juifs étrangers vivant en zone libre. / Dans leur ensemble, la population française et les clergés catholique et protestant se sont immédiatement opposés à ces mesures qui violaient les traditions et l'honneur de la France. Qu'ils en soient remerciés. / N'oublions jamais. / Les Fils et Filles des Déportés Juifs de France et l'Association Cultuelle Israélite de Vichy. »

Agrandissement : Illustration 3

Ce 26 août 2022, dans le Palais des congrès situé sous l’ancien Grand casino (lequel est relié à l'Opéra, où se tint le vote du 10 juillet 1940), Serge Klarsfeld a ouvert le colloque « Les rafles de l’été 1942 en zone libre » co-organisé par le Mémorial de la Shoah et la Ville de Vichy (lire ici et là). La veille, il avait participé au vernissage d’une double exposition à la médiathèque. Six semaines plus tard, il accepterait d’honorer une invitation du maire RN de Perpignan, alors en course pour la présidence du parti d'extrême droite (lire notamment ici, là et là). Ces dernières années, Serge et Beate Klarsfeld ont participé à deux cérémonies commémoratives à Vichy : le 17 octobre 2018 (inauguration du square Michel-Crespin, dans le quartier de la gare, lire ici et là) et le 8 décembre 2021 (lors de la visite présidentielle, lire plus bas).

[#Colloque] 👥 Dès 10h30 et jusqu’à 17h, la Ville de Vichy accueille au palais des congrès le colloque “Les Rafles du 26 août 1942”, présidé par Serge Klarsfeld. pic.twitter.com/zTaqGGPRqx

— Ville de Vichy (@VilleDeVichy) August 26, 2022

Pour le colloque de ce 26 août, l’historienne Aline Fryszman a travaillé sur le déroulement de l’opération dans la région préfectorale de Clermont-Ferrand : « La veille de la rafle, dans l’Allier, les autorités ont une liste de 80 personnes à arrêter dans 18 communes du département. Au total, 68 seront appréhendées. Sur les 400 personnes ciblées en Auvergne, 170 seront arrêtées » (entretien à La Semaine de l’Allier, le 25.08.2022).

Quelques mois plus tôt, la conférence d’Audrey Mallet lors des Ve Rencontres du CIERV (lire plus bas) s’était intitulée « Etre juif à Vichy, 1940-1944 » (Jean Lebrun y a fait peu après référence dans l’une de ses chroniques) : près de 3.500 juifs étrangers, qui s’étaient pour la plupart réfugiés dans la cité thermale devant l’avancée allemande, en furent expulsés en 1940 ; en 1941, 2.050 juifs (seulement 250 d’entre eux étaient étrangers) se firent recenser à l'école Carnot ; ils n’étaient plus qu’ « environ 600 en 1943 et une poignée en 1944 » ; au total, environ 175 juifs qui résidaient dans l’agglomération vichyssoise furent déportés, dont seuls 15 survécurent. L’historienne s’est notamment appuyée sur les importants travaux menés par la délégation bourbonnaise des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation (AFMD).

Une visite présidentielle (8.12.2021)

Emmanuel Macron n’a prononcé aucun discours au cours de sa soirée vichyssoise du 8 décembre, si bien que sa visite (qui s'est étalée de 17 à 22 heures) ne peut être considérée comme une visite mémorielle, ainsi que l’ont notamment pointé les historiens Tal Bruttmann et Michel Promérat. Le président de la République, engagé dans « une précampagne officieuse », et qui avait dit le matin même l’essentiel de ce qu’il voulait dire (« Gardons-nous de manipuler l'histoire »), moins de dix jours après l'officialisation de la candidature d’Eric Zemmour, s’est contenté de faire à Vichy le tour du parc des Sources.

Après avoir écouté le discours du maire près d’une buvette du Hall des Sources, il s’est recueilli quelques dizaines de mètres plus loin devant la « stèle Klarsfeld » (lire plus haut), puis a poussé jusqu’au bout de la galerie pour marquer un nouvel arrêt devant la « plaque des 80 », sur le parvis de l’Opéra ; il a enfin traversé le parc désert (tout le centre-ville était bouclé depuis la mi-journée) pour s’offrir rue Wilson un bain de foule « 100% feel good » avec « une population filtrée par les forces de l’ordre ».

Agrandissement : Illustration 5

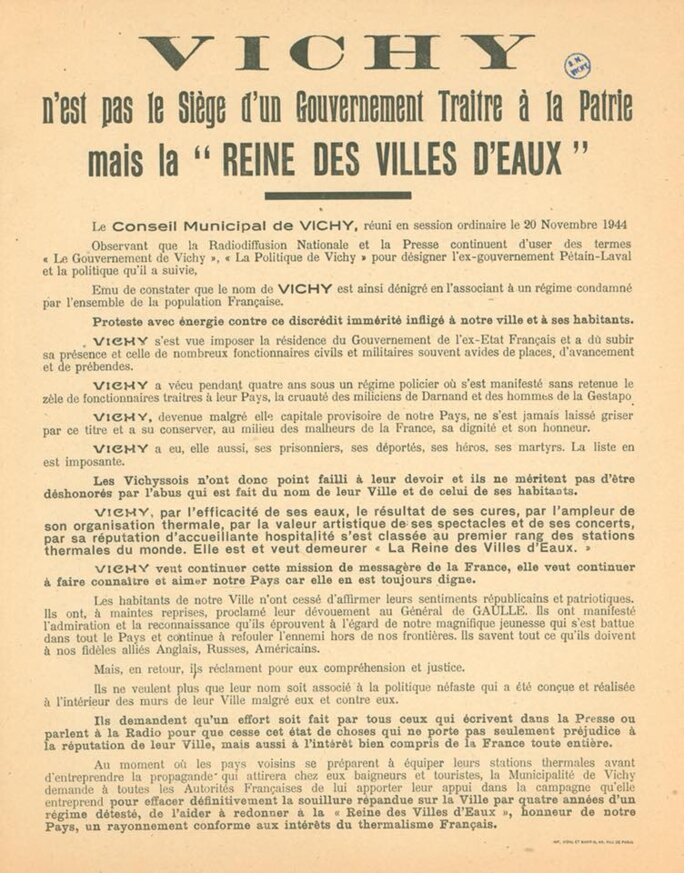

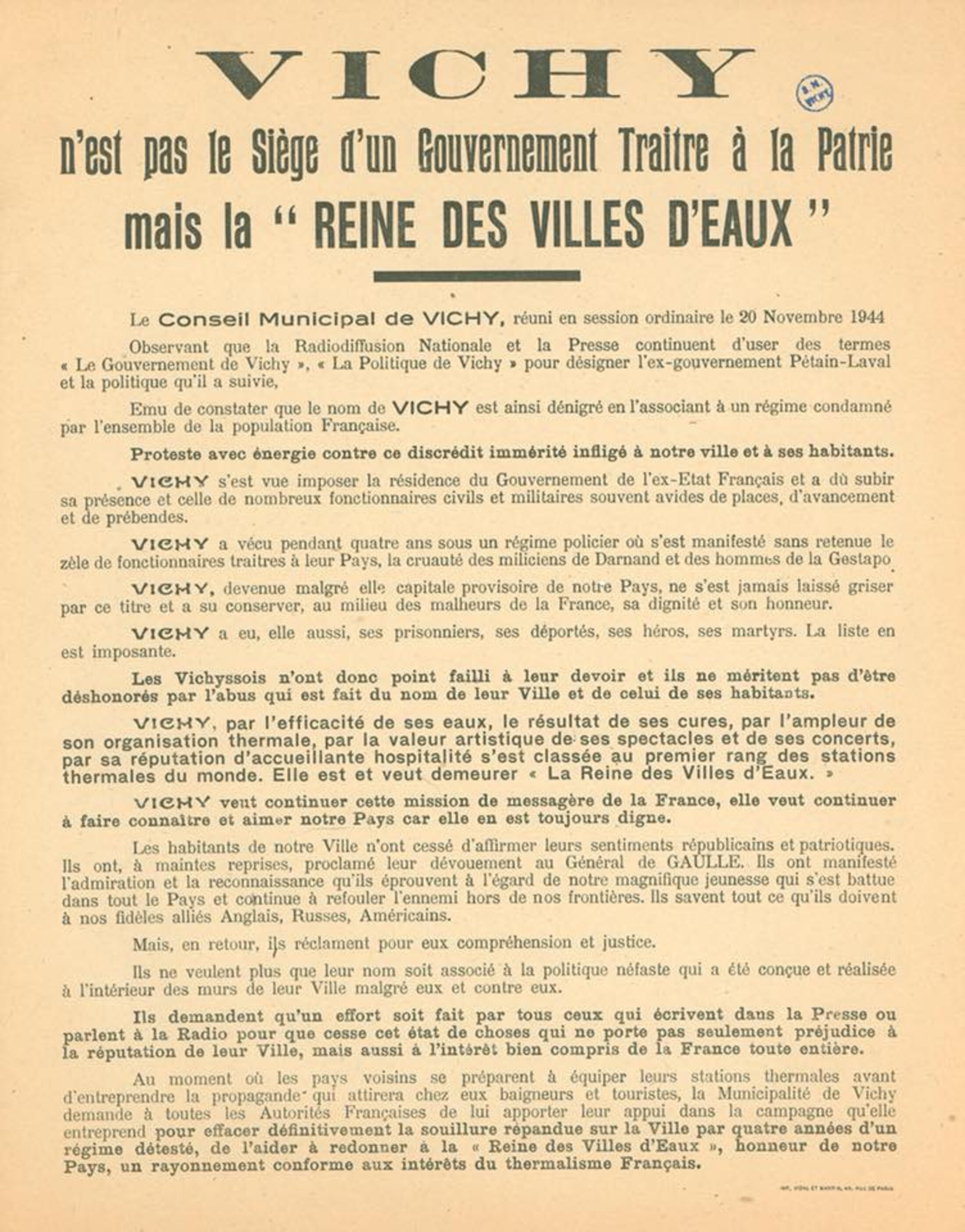

Au fil de cette déambulation, le maire de Vichy a remis « officiellement [au chef de l’Etat la] proclamation du conseil municipal du 20 novembre 1944 qui demande de ne plus stigmatiser notre ville ». Extrait de celle-ci : « Le Conseil municipal, observant que la Radiodiffusion nationale et la presse continuent d’user des termes “le Gouvernement de Vichy”, “la politique de Vichy” pour désigner l’ex-gouvernement Pétain-Laval et la politique qu’il a suivie, ému de constater que le nom de Vichy est ainsi dénigré en l’associant à un régime condamné par l’ensemble de la population française, proteste avec énergie contre ce discrédit immérité infligé à notre ville et à ses habitants. » Le nouvel édile disait vouloir porter un « discours différent » : par ce geste, il s’inscrit « officiellement » dans la droite ligne de ses prédécesseurs, en particulier de Claude Malhuret, dont il a été l'adjoint pendant près de dix ans.

Le bref discours du Hall des Sources témoigne également de cette continuité : Frédéric Aguilera a sans surprise insisté sur l’expression « Régime de Vichy » (« Un boulet sémantique continue, encore et toujours, de lester l’envol de notre ville »), donnant à cette dernière une extensive et très étonnante interprétation (« Aux Vichyssois d’assumer le fardeau. A Vichy d’incarner cette période ! ») ; il a lourdement emprunté au champ lexical de l’affliction (« victime expiatoire », « honte française », « stigmatisation injuste »...) et s'est enfin permis de faire la leçon (« Au moment où le révisionnisme tend pour certains à constituer un programme électoral », « notre Etat peut mettre en œuvre les pires politiques lorsqu’il est entre des mains peu soucieuses des valeurs humanistes et républicaines »), alors qu’il est lui-même un fidèle lieutenant et le 4e vice-président à la Région de Laurent Wauquiez, qui « laboure le terrain du RN » et accueillait moins de trois ans plus tôt un certain Eric Zemmour au siège de LR (lire aussi cette déclaration d’octobre 2020).

Agrandissement : Illustration 6

Emmanuel Macron n’a à peu près rien dit à Vichy, mais a tout de même lâché quelques mots, peu après 18 heures, aux journalistes autorisés à le suivre : notamment ceux-ci (« Le maire de Vichy a raison : ce n’est pas à la ville seule de porter ce fardeau ») et ceux-là (« Cette histoire, ce n’est pas à Vichy seule de la porter, c’est l’histoire de la France. Et en effet c’est ce régime de l’État français qui a décidé de collaborer avec l’occupant »). Frédéric Aguilera, qui venait de dire ceci (« Nous ne pouvons pas porter seuls cette mémoire, c’est avant tout à la France d’avancer sur cette période »), s’est évidemment aussitôt félicité du déroulement de la visite présidentielle. Deux ans et demi plus tôt, selon une figure devenue habituelle, il avait vivement interpellé l'hôte de l'Elysée après que celui-ci avait utilisé la métonymie « Vichy » : « Une fois de plus vous alimentez un amalgame qui salit l’image de Vichy. Les Vichyssois n’en peuvent plus ! Je vous invite à venir découvrir notre ville et comprendre les conséquences de ce raccourci. »

En venant à Vichy, Emmanuel Macron a cherché à (ré)installer le clivage « cercle de la raison » contre « populistes » et à se poser en (unique) rempart contre l’extrême droite. Depuis 2017, il a pourtant ménagé des figures issues de ce courant politique (Philippe de Villiers, Eric Zemmour lui-même, Marion Maréchal-Le Pen, Pascal Praud…), donné un entretien à Valeurs actuelles, installé puis maintenu Gérald Darmanin au ministère de l’Intérieur, fait référence à Maurras (que la République a été tout près de célébrer)… Rappelons aussi qu’en novembre 2018, le chef de l’Etat avait consterné les historien∙ne∙s en saluant le « grand soldat » Pétain et en jugeant « légitime » qu’un hommage lui soit rendu (lire ici et là).

Agrandissement : Illustration 7

Plusieurs liens insérés ci-dessus donnent accès à des articles écrits à l’occasion de la visite du 8 décembre. Celle-ci a aussi été racontée dans cet autre article du Monde, sur France Inter (à partir de la 11e minute), France 5 (via un édito de Patrick Cohen) ou dans Quotidien, ainsi que par la presse locale (France Bleu, France 3 Auvergne et La Montagne). Des images de la journée ont été diffusées par l’Elysée (ici et là) ; certaines ont ensuite été reprises par la municipalité (ici et là). Le 8 décembre, le maire de Vichy s’est notamment exprimé dans la matinale de France Bleu Pays d’Auvergne (commettant au passage un sérieux impair), puis dans « L’instant pol » (mais le replay de son entretien avec Paul Larrouturou n’est plus disponible sur le site de LCI).

« Régime de Vichy » : pourquoi le maire se fourvoie (automne 2021)

Depuis sa tribune du 1er juillet 2020, le maire de Vichy défend une thèse simple : l’utilisation persistante de l’expression « Régime de Vichy » et le boycott supposé de la ville par les présidents de la République successifs seraient selon lui la preuve du choix délibéré de l’Etat français, depuis fin 1944, de rejeter sa responsabilité sur la ville, qui serait ainsi la « victime expiatoire d’une France vivant dans le déni ».

Avant Emmanuel #Macron, le général #deGaulle s'était lui aussi déplacé à #Vichy en 1959. Son discours de réconciliation est dispo à l’achat👉https://t.co/iENkZiqXnF pic.twitter.com/tJcdpIXCwd

— mediaclip (@mediaclip_ina) December 8, 2021

Cette thèse, qui s’inscrit dans le discours victimaire de la municipalité depuis fin 1944, et les deux éléments censés l’étayer ne tiennent évidemment pas :

- Vichy est bien sûr une ville, mais elle peut aussi être une métonymie : « Figure d'expression par laquelle on désigne une entité conceptuelle au moyen d'un terme qui, en langue, en signifie une autre. » Lorsque le nom de la ville ou l’expression « Régime de Vichy » sont utilisé∙e∙s pour désigner le « régime de l’Etat français », il n’y a pas lieu que les Vichyssoises et les Vichyssois se sentent visé∙e∙s.

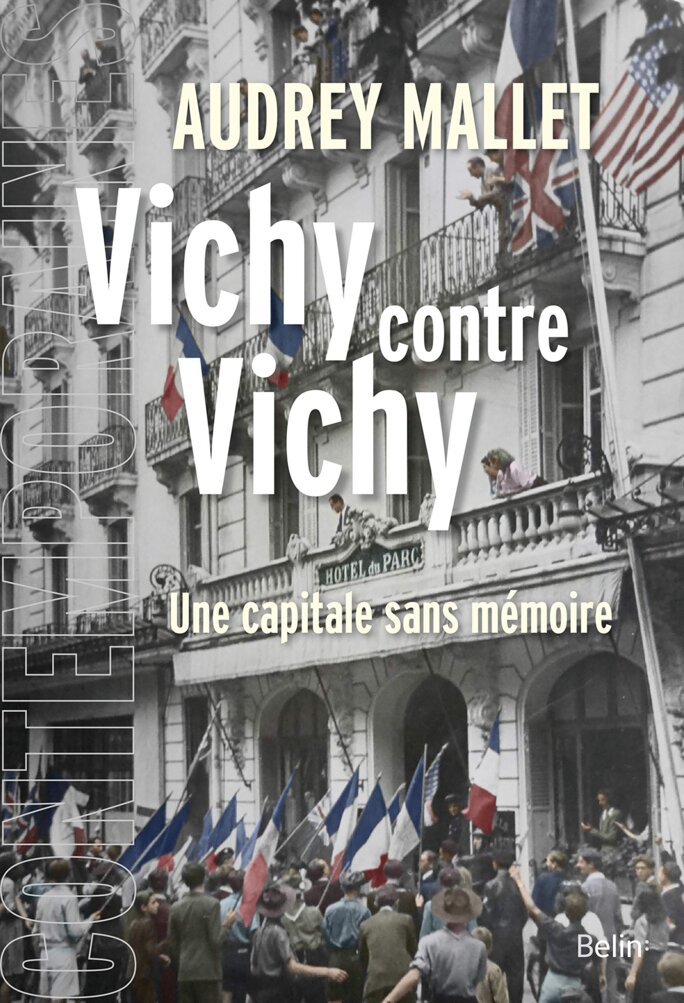

- L’historienne Audrey Mallet (Vichy contre Vichy, 2019) rappelle que « de nombreux historiens ont montré que la popularisation de l’expression “Régime de Vichy” est le résultat d’une volonté de mettre en avant la responsabilité de la France », notamment dans la persécution des juifs entre 1940 et 1944.

- Deux présidents de la République en exercice ont effectué une visite officielle à Vichy : le général de Gaulle (le 17 avril 1959) et Valéry Giscard d’Estaing (le 7 décembre 1978).

- Michel Promérat précise qu’en 1959, « le sujet [mémoriel] a bien été évoqué par de Gaulle, bien que de façon allusive », et que, d’une façon plus générale, un président de la République « ne peut être ni le maître du langage, ni un nouveau thaumaturge qui guérirait par la magie de son verbe les maux d’une société ou d’une ville ».

En juillet 2020, Frédéric Aguilera « a solennellement demandé à l'État de reconnaître enfin à la ville son statut de victime [sic] », a réclamé au président de la République un « discours mémoriel » et déclaré la France « dans le déni » :

- Au fil de ses recherches, Audrey Mallet n’a pourtant pas trouvé « de preuve évidente d’ostracisme ou de victimisation de grande ampleur : que Vichy ait été la capitale du régime de l’Etat français n'a pas dissuadé les gens de s’y rendre, puisque le tourisme thermal avait retrouvé dès le début des années 1950 un niveau comparable à celui des années 1930 » ;

- Dans Lettre à Vichy, la documentariste Laetitia Carton a fait remarquer au maire que le discours qu’il réclame a déjà été prononcé, il y a déjà vingt-cinq ans, par Jacques Chirac, et que, vu la teneur du discours (ou de l’arrêt Papon), il paraît difficile de soutenir la thèse d’institutions « dans le déni » ou d'un « devoir de mémoire » inachevé ;

- Il paraît en outre contradictoire de déplorer que la ville reste malgré elle associée aux années 40-44, et, en même temps, de réclamer à cor et à cri visite et discours « mémoriels ».

Agrandissement : Illustration 10

La tribune du maire de Vichy a été publiée le 1er juillet 2020 dans le journal La Montagne et les sept autres quotidiens du groupe Centre France (L'Echo républicain, La République du Centre, L'Yonne républicaine, Le Journal du Centre, Le Berry républicain, Le Populaire du Centre et L'Eveil de la Haute-Loire) : la direction du groupe, qui « a fait de l’engagement pour son territoire l’une des signatures de son action » depuis 2019 (lire notamment ici, là et là), a ainsi apporté un franc soutien à l’initiative politique du maire. Ce soutien ne s’est pas démenti depuis, par l’intermédiaire de l’agence locale du journal et du responsable adjoint de celle-ci : les mots de Matthieu Perrinaud sont les mêmes que ceux de Frédéric Aguilera (lire par exemple ici, là, là et là ; j’ai interpellé le journaliste en juillet 2020, puis début décembre 2021, à la veille de la venue d'Emmanuel Macron).

Deux films et des Rencontres (novembre 2021)

Le téléfilm de Laurent Heynemann, Laval, le collaborateur, produit et écrit par Jacques Kirsner, a été diffusé le 2 novembre sur France 3. De nombreuses scènes ont été tournées fin 2020 à Vichy, notamment la reconstitution du procès (expéditif) de Laval en octobre 1945 (dans l’hôtel-de-ville de la cité thermale). Quelques semaines plus tôt avait été diffusé le documentaire de Jérôme Prieur, Darlan, le troisième homme de Vichy, dont l'un des (nombreux) intérêts est sa riche documentation sur la vie à Vichy sous Vichy.

Agrandissement : Illustration 11

Les Ve rencontres du CIERV se sont déroulées le 6 novembre au Centre culturel de Vichy (ex-Petit Casino). Quatre interventions se sont succédé autour du thème retenu cette année : « Vichy et les Vichyssois, 1940-1944. Aperçus sur l'histoire d'une ville dans la tourmente de la guerre et de l'occupation » (lire ici et là). Ces Rencontres ont fait l’objet, comme les éditions 2018 et 2019, d’une publication en brochure. Les interventions de Michel Promérat (« Résistance et libération à Vichy », p.48-73) et d'Aurélie Duchezeau (« Une première forme d'épuration légale ? L'internement dans l'Allier, 1944-1945 », p.75-87) sont également disponibles en ligne (respectivement ici et là). Signalons, à propos de la libération de Vichy, le film amateur inséré ci-dessous et cette série de photos ; et, à propos de l'épuration dans l'agglomération vichyssoise, les travaux de Pascal Gibert et le film de Daniel Schneidermann, Jour de pendaison au village.

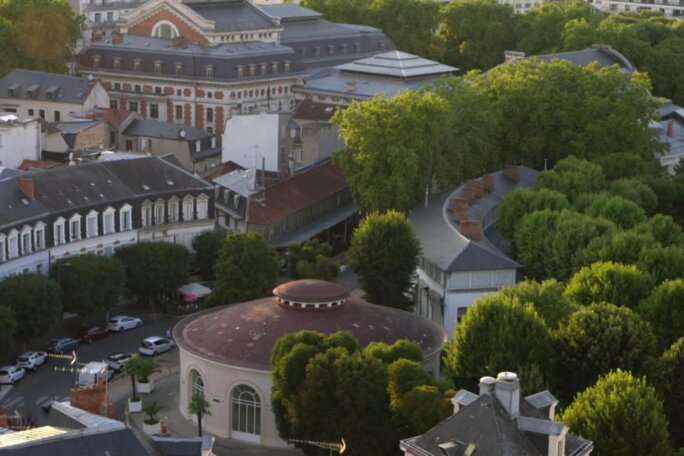

UNESCO : une candidature pour « dézoomer » (juin 2021)

Propos de Frédéric Aguilera : « Le sens de cette candidature UNESCO, c’est de dézoomer, [pour que] les Vichyssois soient fiers de leur ville et qu’ils ne soient plus renvoyés aux années 1940-1944. » J'ai réagi à ces propos (que le maire de Vichy a tenus dans le documentaire Lettre à Vichy dont il est question plus bas) dans le thread ci-dessous :

[Thread] #Vichy bientôt à l'#UNESCO ?

— Simon Rötig (@SimonRotig) June 6, 2021

1/ Le projet d’inscription de la sous-préfecture de l'#Allier au patrimoine mondial de l'@UNESCO_fr s’inscrit dans une histoire locale bien particulière: faire oublier les années noires de 1940-1944.

Accès libre ⤵️ https://t.co/BCLfIZF7kk

En juin 2021, trois jours avant de rappeler que la candidature de Vichy au patrimoine mondial de l'UNESCO est perçue par le maire comme une possibilité de « dézoomer » ― de tenter, en somme, de faire oublier les quatre années noires de 1940-1944 ―, j'ai noté dans un autre thread que M. Aguilera a fait le choix de mener la liste bourbonnaise de M. Wauquiez, partisan d'une ligne d'« ouverture à l'extrême-droite », lors des élections régionales de la fin du mois : j'en ai conclu qu'être maire de Vichy n’a pas conduit M. Aguilera à réfléchir à ce qui a pu rendre possible le vote du 10 juillet 1940.

Le mois de juillet a vu l’inscription du cœur thermal de Vichy à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Le 10 juillet, soit exactement deux semaines avant l’heureuse annonce, le maire de Vichy avait fait le choix du statu quo dans son discours à l’Opéra (lire ici et là), avant que le président du CIERV, Michel Promérat, ne prononce dans la salle de l’ancien Petit Casino une conférence sur le comportement des parlementaires bourbonnais quatre-vingt-un ans plus tôt (lire ici et là).

Vichy attend la venue du Président, par M. le maire (3.04.2021)

Propos de Frédéric Aguilera : « Le jour où le président de la République — celui-là ou un autre — viendra à Vichy faire un discours comme Chirac l’a fait sur le Vel’ d’Hiv’ […] A part De Gaulle dans les années 1950 [le 17 avril 1959] et Giscard [d’Estaing] — mais sur la thématique de l’aménagement du territoire, et il était le local de l’étape —, aucun président de la République en exercice pendant la Ve République n’est venu faire une visite présidentielle à Vichy sur la thématique de la mémoire. Donc ça montre bien qu’il y a un problème. »

Ces propos sont extraits du reportage vidéo de Lucie Hennequin, « À Vichy, le douloureux travail de mémoire sur la guerre de 39-45 » (15 minutes), réalisé pour le Huffington Post (et inséré ci-dessus). La demande (d'une visite présidentielle) formulée depuis l'été 2020 par le maire (LR) de la cité thermale ajoute selon moi un nouvel élément au discours victimaire porté sans interruption par la Ville de Vichy depuis la fin des années 1940 (c'est ce que j'ai gazouillé après avoir visionné le reportage, dans lequel interviennent aussi des étudiants, une guide-conférencière de l'office du tourisme, l'historienne Audrey Mallet et la présidente de l'Association cultuelle israélite de Vichy).

Dans le même reportage, le maire de Vichy s’est également plaint de la « stigmatisation et de l’amalgame permanents » qui frapperaient les Vichyssois·es : « [Par exemple,] dès que je m’exprime sur tel ou tel sujet national sur les réseaux sociaux, on dit “ça ne m’étonne pas, c’est le maire de Vichy”, ou inversement. » Quelques mois plus tôt, à un twitto qui s’était exclamé : « Ah Vichy ! Toute une tradition [sous-entendu d’extrême-droite] », j’avais répondu par l’ironie et l’offensive (c’est ici et là) et souhaité ainsi proposer une alternative aux habituelles jérémiades.

En ce début de printemps, je découvre aussi que l'application « Vichy 1939-1945 », initiée en 2019 par Audrey Mallet et dont le développement est visiblement notamment financé par la Ville de Vichy, est désormais disponible sous la forme d'un site internet.

Lettre à Vichy, de Laetitia Carton (25.01.2021)

La réalisatrice-narratrice du film (en voix off) : « Je me souviens d’une anecdote, dans les années 2000. J’étais venue voir ma famille avec mon amoureux. Il m’avait demandé d’aller visiter le musée. Je lui avais alors expliqué qu’il n’y en avait pas. Nous étions quand même allés à l’office du tourisme, et là une jeune fille nous avait sorti de sous son comptoir une photocopie d’un plan de la ville qui recensait les lieux où on logeait les ministères pendant la guerre. Je me souviens qu’elle avait rougi. Je me suis dit qu’elle avait le même syndrome que moi — le syndrome de Vichy. Et quand on lui a demandé pourquoi il n’y avait rien d’autre, elle a répondu que c’était une volonté du maire, de tourner la page et de mettre l’accent sur le sport. C’est ce jour-là que je me suis dit que, vraiment, il y avait matière à faire un film. »

« [Le 10 juillet,] plutôt que de commémorer la honte des 570 qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain, on préfète honorer [à Vichy] la gloire des quelques-uns qui les lui ont refusés. »

« Tous les ans, on fête Napoléon III [venu cinq fois en cure, entre 1861 et 1866]. On l’appelle même “le bienfaiteur de Vichy”. […] Ce revival du Second Empire nous semble parfois, pour nous les Vichyssois, un moyen de compenser, de masquer l’image honteuse du Maréchal se promenant sous ces mêmes arbres [du parc des Sources]. Comme si, à Vichy, l’histoire s’était arrêtée en 1870, comme si seul l’héritage de l’Empereur comptait vraiment. »

Agrandissement : Illustration 15

Lettre à Vichy, coproduit par SaNoSi Productions et France Télévisions, a été diffusé le 25 janvier 2021, en deuxième partie de soirée, sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, dans la case documentaire « La France en vrai » (voir ici et là). La réalisatrice, qui a grandi dans la cité thermale — qu’elle a quittée dès qu’elle l’a pu, au début des années 1990 —, y est revenue à deux reprises avec sa caméra : pendant l’été 2010 et pendant l’été 2020. En janvier 2021, à l’occasion de la diffusion de son travail, elle a déclaré au journal La Montagne : « Je crains que “la parenthèse 40-44” ne soit diluée dans le musée projeté sur les 2.000 ans d’histoire de Vichy. Je pense qu’il faut consacrer un mémorial national, à Vichy, sur cette parenthèse 40-44. »

Un été 2020

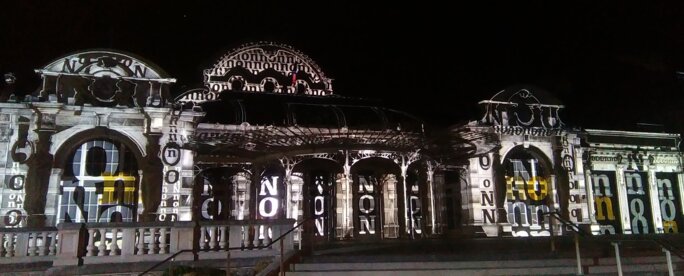

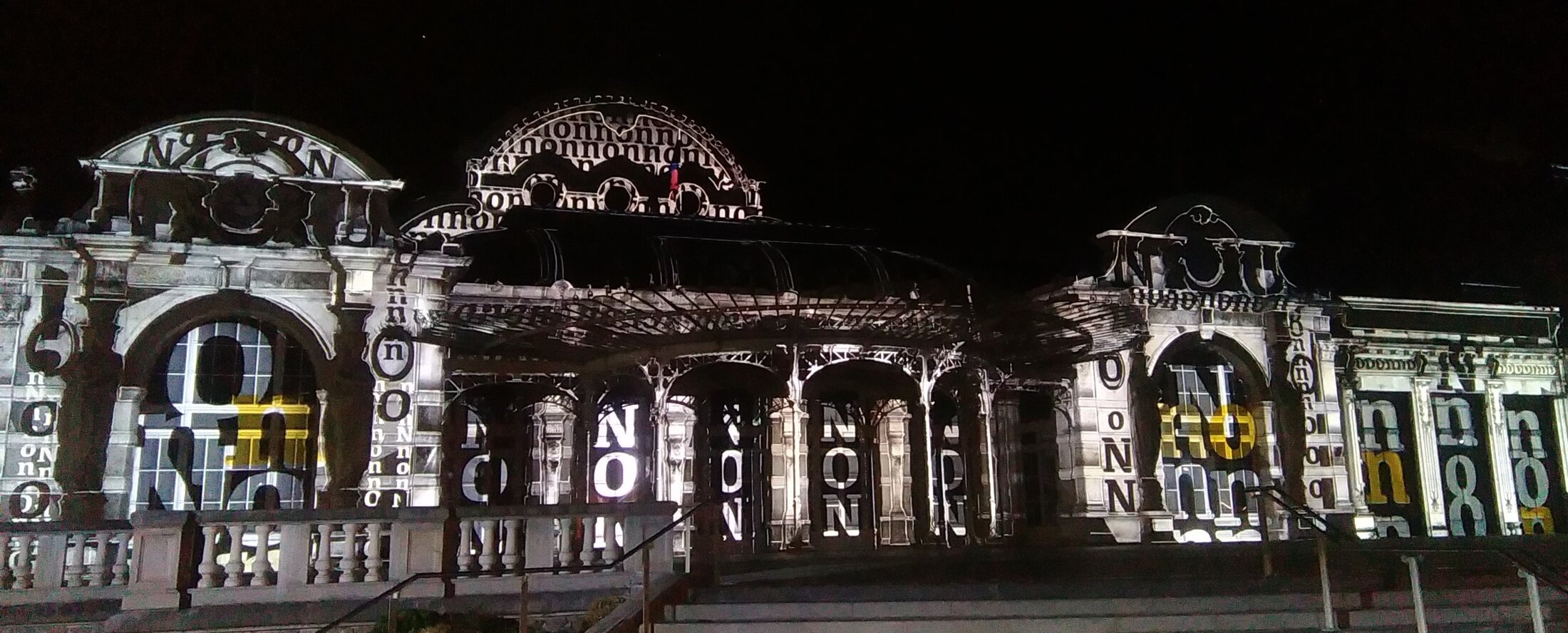

Une histoire d’illuminations. Pendant l’été 2020, la longue façade du Palais des Congrès-Opéra (c’est-à-dire de l’ancien Grand Casino de Vichy et du théâtre Art nouveau qu’on lui a accolé en 1903) s’est trouvée chaque soir illuminée, dans le cadre des « Lumières sur le Bourbonnais » qui visent à faire de l’Allier « le premier département de France à proposer un parcours de sites faisant l’objet d’un mapping vidéo sur la saison estivale [sic] ».

Le programme en question est surtout la déclinaison locale du programme « La Région des Lumières » initié par Laurent Wauquiez, qui a dupliqué en Auvergne-Rhône-Alpes (et d’abord dans les villes “amies” de Tournon-sur-Rhône, Aubenas, Saint-Flour, Romans-sur-Isère, Riom et Châtel-Guyon) un concept inauguré en 2016 dans son fief altiligérien : « Le Puy de Lumière » (avec toujours le même prestataire, y compris dans l’Allier depuis l’été 2019). Normalien (Ulm) et major de l’agrégation d’histoire 1997 ― ses brillantes études ne l’ont bizarrement pas immunisé contre les visions d’Eric Zemmour ―, le disciple de M. Buisson avait aussi lancé en 2017 l’opération « La Région fière de son histoire » (lire plus bas dans ce billet).

Censé raconter l’histoire ― toute l’histoire ― de la ville, le spectacle vichyssois de l’été 2020 (voir ci-dessus), long de 20 minutes, consacre un tableau de 2 minutes à la période 1940-1944. Intitulé « Assemblée nationale » sur le site officiel de la manifestation, il se décompose ainsi :

- Un défilé militaire (25’) ;

- Des “unes” de journaux du printemps 1940 (20’) ;

- Les noms des 80 parlementaires ayant voté «Non» le 10 juillet 1940 (30’) ;

- Un intermède (30’) ;

- D’énormes «NON» (15’).

Il s’avère donc que, contrairement à ce qu’affirment les organisateurs ou ce twitto qui a capturé le passage en question, la période de « l’Etat français » n’est à aucun moment évoquée dans le spectacle :

- Le défilé militaire et les “unes” de journaux signalent l’invasion allemande et le début de l’Occupation, deux événements qui ne sont d'ailleurs pas propres à l’histoire de la Ville de Vichy... et peut-être pas même véridiques : les troupes nazies ont-elles seulement défilé dans la station thermale à la fin du printemps ou au début de l'été 40 ?

- Les noms des 80 parlementaires (dont les Bourbonnais Dormoy, Jardon et Thivrier) et leur « Non » évoquent le vote du 10 juillet 1940, lequel a certes provoqué l’avènement du « Régime de Vichy », mais n’en fait pas à proprement parler partie ;

- Le spectacle passe ensuite sans transition du 10 juillet 40 à la Libération : reprennent alors les festivités, pétillantes et parieuses, et revient le charleston déjà entendu dans le tableau mêlant Belle Epoque et avant-guerre, qui fait d’autant plus apparaître les quatre années sombres comme une parenthèse (une bulle ?) vite refermée...

Agrandissement : Illustration 18

Dans la foulée de la projection inaugurale du 17 juillet, j’ai réagi “à chaud” ici, là et là: je ne pense pas avoir été excessif en affirmant qu’avec ce « mapping », la Ville ― à travers son maire, également 1er vice-président du Conseil départemental et fidèle soutien du président de région Laurent Wauquiez ― a pour le moins confirmé ses difficultés à faire face à cette période de son passé, et maintenu son choix historique de faire du 10 juillet 40 un « jour de gloire » et des 80 parlementaires les « premiers résistants » à Pétain.

L’expression «Régime de Vichy», encore et toujours. Lors de son discours du 10 juillet 2020 (lire ci-dessous), le maire a dit encore une fois, dans la droite ligne de ses prédécesseurs depuis le 20 novembre 1944 (lire tout en bas de ce billet), qu’il n’apprécie pas l’expression « Régime de Vichy ». Et il a jugé utile de le répéter les 16 (ici et là), 22, 27 (tweet depuis lors épinglé), 29 (ici et là) et 31 juillet. Avec quel objectif véritable ? Et pour quel résultat ?

Vichy, ses sources, ses parcs du Second Empire, ses façades Art nouveau. Et ? Et rien, ou presque, sur les années de collaboration, escamotées dans la ville. «Un exemple unique en Europe de déni mémoriel», juge l’historien @Henry_Rousso. Enquête d’@alexandreduyck dans @lejdd pic.twitter.com/bL5wyTwIVt

— PierreLaurent Mazars (@plmazars) July 5, 2020

Dans un billet paru le 18 juillet sur le blog « Communistes à Vichy », on peut notamment lire : « Je me demande si, dans un futur musée, intégrer l’Etat Français comme une étape, un épisode dans l’histoire de la ville de Vichy n’est pas une mauvaise idée, si ce n'est pas le risque de dire le contraire de ce que l’on voulait dire. L’Etat Français a sans doute sa place dans un musée national, mais dans l'histoire de France, pas à l’intérieur de l’histoire de la ville de Vichy… et pas obligatoirement à Vichy ! »

Dans la vaste enquête parue le 5 juillet dans Le Journal du Dimanche (un aperçu de la version papier est disponible ici, la version numérique, accessible aux seul·e·s abonné·e·s, est là), Frédéric Aguilera avait aussi fait ces déclarations : « On multiplie les signaux historiques [un bilan provisoire de la politique mémorielle du nouveau maire est disponible ici], mais la ville entière a été occupée, je ne peux quand même pas mettre des plaques tous les deux mètres. Ni devenir une vitrine d’une époque que la France a tant de mal à assumer. C’est un peu facile de faire le procès de la ville. Ce n’est pas Vichy, c’est la France entière qui est dans le déni. Dire “le régime de Vichy” au lieu de “l’Etat français” arrange les gens. Il faut dire les choses clairement : notre pays a envoyé des dizaines de milliers de Juifs à la mort. Notre ville n’a pas à porter le fardeau que le président de la République refuse de porter. »

«Commémoration du vote des 80 Parlementaires», discours de Frédéric Aguilera (10.07.2020)

Extraits : « Il aura fallu attendre le 16 juillet 1995, soit plus d’un demi-siècle, pour que les plus hautes autorités françaises reconnaissent officiellement la responsabilité pleine et entière de l’État. C’est Jacques Chirac qui, le premier, dira haut et fort ce qu’aucun président n’avait osé dire avant lui. [...] Il était plus commode pour tout le monde d’isoler cette période sombre de notre histoire, y compris sur le plan géographique, en la réduisant à une ville. [...] Que pèsent 25.000 Vichyssois présumés coupables, face à 60 millions de Français exonérés d’office ? Vichy est la victime expiatoire parfaite. »

« Nous allons encourager et soutenir la recherche sur le rôle de l’Etat français entre 1940 et 1944. Mais nous refusons d’incarner seuls, une fois encore, le travail de mémoire pour le compte de la Nation. Nous avons besoin que les plus hautes autorités de notre pays s’emparent de ce sujet, s’investissent et nous accompagnent. »

Devant le président Gérard Larcher, il a lancé « un appel solennel » : « Je vous demande de nous aider à faire comprendre à l’État qu’il doit enfin se mettre à la hauteur de ces 80 courageux parlementaires […] La France peut compter sur Vichy, Vichy aimerait pouvoir compter sur la France. »

« L’histoire est l’histoire. Et le gouvernement de 40-44 était à Vichy, la ville ne doit pas être dans le déni, elle doit accepter cette part d’histoire sombre. Mais mon problème, c’est que la France, elle, est dans le déni. »

« Vivre dans le déni, c’est entretenir les braises des anciens feux. Vivre dans le déni, c’est garder la porte ouverte à la résurgence des vieux démons. Cela ne peut plus continuer. L’histoire de France, comme celle de tous les pays du monde, est aussi faite de périodes complexes, dont les comptes n’ont pas encore été soldés — l’actualité récente nous l’a rappelé. Quatre-vingts ans après, il faut solder les comptes et engager un vrai travail de mémoire.

A Vichy, nous avons subi, et non suscité, l’installation du gouvernement de la France. Et pourtant, nous n’avons pas attendu pour prendre notre part à ce travail de mémoire. La France peut compter sur Vichy. Vichy aimerait pouvoir compter sur la France. »

Déclaration à l’issue de la cérémonie : « Si on donne le sentiment que notre république est infaillible, et qu’à chaque fois qu’elle a failli dans l’histoire, ce n’était pas la République, ce n’était pas la France, on se trompe. Donc ce qui me dérange le plus dans les expressions utilisées et dans le fait de dire “c’était Vichy, ce n’était pas la France”, c’est le fait qu’on fait une entrave au devoir de mémoire, et que c’est extrêmement dangereux. »

[Thread #10juillet1940]

— Simon Rötig (@SimonRotig) July 10, 2020

Il y a exactement 80 ans, 569 (+1) parlementaires votaient les pleins pouvoirs constituants au maréchal Pétain.

1/ Vue de l’Opéra de #Vichy, superbe salle Art nouveau, alors "théâtre du Grand Casino" ▶️https://t.co/IPhcvVs0wC pendant la séance ⤵️ pic.twitter.com/JtzR2cVVQF

Précisions : A ma connaissance, le discours prononcé le 10 juillet 2020 sur la scène de l’Opéra de Vichy par le maire de la Ville n’a pas été filmé et son verbatim n’est pas non plus disponible (il l'est finalement sur le site de la Ville, depuis une date qui m'est inconnue, et une rubrique dédiée aux discours mémoriels y a été créée). Les extraits retranscrits ci-dessus sont issus des articles publiés le soir même par La Montagne (le titre de l’édition numérique, « Pour en finir avec les amalgames Vichy/Pétain », constitue d’ailleurs une prise de position selon moi tout à fait déplacée dans un tel cadre, et de surcroît très contestable du point de vue de l’éthique journalistique) et par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, puis par La Semaine de l'Allier (le 16.07.2020). La déclaration de M. Aguilera à l’issue de la cérémonie est issue de l’entretien qu’il a accordé à la même équipe de France 3 (visionner le sujet reproduit plus haut). J’ai réagi “à chaud” ici et là. L’article « Cérémonie d’hommage aux 80 parlementaires du 10 juillet 1940 » (5 p.), publié le 4 juillet par Michel Promérat, président du CIERV, peut être téléchargé ici (j'en ai proposé une lecture sous la forme d'un "thread").

Ajout. Le 25 janvier 2021, j’ai découvert dans son documentaire que Laetitia Carton avait filmé le discours prononcé quelques mois plus tôt par Frédéric Aguilera. J’ai retranscrit ci-dessus le passage que la réalisatrice a conservé au montage (de « Vivre dans le déni… » à « Vichy aimerait pouvoir compter sur la France »).

«80 ans après, stop au déni français», tribune du maire de Vichy, Frédéric Aguilera (1.07.2020)

Extraits : « L’Etat n’a pas hésité à sacrifier la ville qui l’avait accueilli […] Vichy était une proie facile : [elle] possédait – dans l’esprit des gouvernants – les atouts suffisants pour incarner la culpabilité de tout un peuple [sic]. Pour sauver les apparences et refonder la nation, la IVème République a écrit un récit historique dédouanant l’Etat. Notre cité thermale est donc devenue la victime expiatoire d’une France vivant dans le déni autour d’un postulat simple : “C’était à Vichy, donc ce n’était pas la France.” […]

Le déni persiste. Le nom de Vichy reste associé à la honte française. Depuis plus de 40 ans, pas un seul Président en exercice n’a visité Vichy. Aucun Président de la Vème République dans le cadre d’une visite mémorielle. Cette indifférence traduit un vrai mépris à l’égard d’une population chargée d’endosser seule le fardeau d’une histoire nationale. Il est grand temps que cela cesse. Grand temps que la France regarde son histoire en face et remplisse son devoir de mémoire sur la période 1940-1945. A cet égard, l’affirmation claire et systématique de la responsabilité de “l’Etat Français et de son gouvernement” et non du “Régime de Vichy” serait une avancée bienvenue. A Vichy, nous n’avons pas peur de mener le combat du devoir de mémoire.

Agrandissement : Illustration 22

Dans le cadre de notre candidature transnationale pour une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO, nous allons créer un vaste espace muséographique doté d’un centre de recherche pour raconter les 2000 ans de notre histoire prestigieuse. La période de l’occupation y occupera une place prépondérante. Le rôle exact joué par les autorités françaises y sera expliqué. Nous prendrons donc notre part. A l’Etat, maintenant, de prendre la sienne. Car il est inenvisageable que nous portions seuls cette mission pour le compte de la nation. Je demande solennellement à l’Etat de nous accompagner dans cette démarche, et de reconnaître enfin le statut de victime de notre ville injustement marquée au fer rouge depuis 80 ans. »

Précisions : La tribune a paru le mercredi 1er juillet 2020 dans toutes les éditions du groupe Centre France (8 quotidiens, dont La Montagne ; elle est désormais disponible ici). En juillet 2020, je n’ai pu m’empêcher de gazouiller ma réaction “à chaud” ici et là, ainsi que là et là, puis ici et là quelques jours plus tard. Dans l’entretien que le maire de Vichy a donné, le même jour que sa tribune, au même journal, il a considéré qu’entre 1940 et 1944, et depuis 80 ans, «Vichy et les Vichyssois ont été et restent des victimes».

Agrandissement : Illustration 23

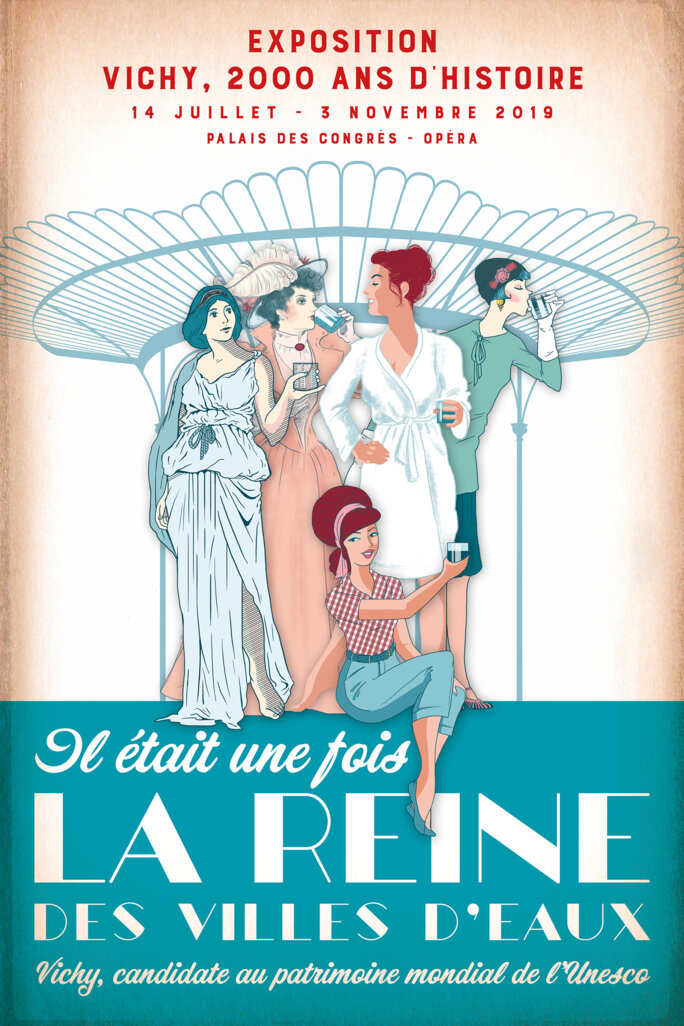

«Courrier à Virginie Bloch-Lainé (Libération)», par Frédéric Aguilera (3.12.2019)

Extraits : « Vous vous inscrivez […] dans une longue tradition nationale, visant à exonérer la France de ses responsabilités en circonscrivant la Collaboration et sa politique mortifère à cette seule petite ville du centre de la France. […] Avec un minimum de recherches, vous auriez appris que la Ville de Vichy n’a aucune difficulté à assumer son passé. […] Vous auriez aussi découvert que, durant l’été 2019, nous avons créé au Palais des Congrès-Opéra une exposition intitulée “Il était une fois la Reine des Villes d’eaux” destinée à raconter l’histoire de Vichy — toute l’histoire de Vichy. Sept temps chronologiques avaient été définis, parmi lesquels “Vichy, capitale de l’Etat français”. Plus de 30 000 visiteurs ont apprécié la richesse d’une histoire bimillénaire au développement de laquelle, que cela vous plaise ou non, Napoléon III a largement contribué. Vous auriez appris que nous travaillons actuellement à la création d’un grand centre d’interprétation historique qui, d’ici 5 ans, constituera tout à la fois une forme de “musée” et de centre de recherche permettant de mieux comprendre une histoire beaucoup plus complexe que les raccourcis paresseux ne le laissent croire. Une histoire née à l’époque romaine et qui s’écrit encore aujourd’hui. »

Précisions : La version complète du courrier du maire de Vichy peut être lue ci-dessous. Elle était une réponse à l’article « Vichy, régime allégé » publié le 29.11.2019 par Virginie Bloch-Lainé dans Libération (pages « Voyages », photos Pascal Aymar).

«Commémoration du vote des 80 Parlementaires», discours de Frédéric Aguilera (10.07.2019)

Extrait : « A Vichy, plus que dans toute autre ville de France, nous supportons, 79 ans après, la stigmatisation, l’amalgame et le poids pesant de toute la honte française. Une population d’autant plus injustement pointée du doigt que son histoire s’est construite à travers l’ouverture sur le monde, la curiosité et la bienveillance à l’égard des étrangers, à l’image de son patrimoine architectural.

En réalité, Vichy est victime d’un mal récurrent qui touche toute notre Nation : le déni français. Ce déni français, c’est notre réticence collective à regarder notre passé droit dans les yeux. Notre refus d’assumer les pages les plus sombres de notre roman national. Notre incapacité à nommer la réalité. Ce déni français s’exprime à travers la confusion verbale systématique entre le nom de notre Ville et le régime politique de l’Etat français. »

Précisions : Le texte complet du discours est disponible ici. Le discours lu par M. le maire sur la scène de l'Opéra de Vichy peut être vu ici (1ère partie) et ci-dessus (2e partie). Il est à noter que, le même jour (dans l’après-midi) et au même endroit, l’historien Olivier Wieviorka a donné, à l’invitation du Centre international d'études et de recherche de Vichy sur l'histoire de la France de 1939 à 1945 (Cierv), une conférence intitulée : « Les 80, une opposition parlementaire à Pétain ? » ; le conférencier a fait paraître en 2001 aux éditions du Seuil Les Orphelins de la République. Destinées des députés et sénateurs français (1940-1945), ouvrage dont il a notamment parlé en juin 2020 au micro de Jean Lebrun sur France Inter (un thread enthousiaste et bien informé lui a peu après été consacré).

«L’expression “Régime de Vichy”», par l’historien Michel Promérat (11.04.2019)

Sa déclaration : « L’expression “Régime de Vichy” ou le raccourci “Vichy” sont malheureux, regrettables et nuisibles à l’image de la ville. Mais depuis près de 80 ans, depuis une proclamation du Conseil municipal de Vichy de novembre 1944, des protestations, des manifestes, des courriers, des discours n’ont cessé de demander que ces expressions ne soient plus utilisées. Résultat : l’expression est toujours utilisée. Il faut donc cesser de dépenser inutilement une énergie considérable dans ce combat. Il faut changer de stratégie, et faire en sorte que cet épisode funeste pour la ville soit pleinement reconnu comme faisant partie de son histoire. »

Précisions : Michel Promérat est président du Cierv. Il a fait la déclaration ci-dessus dans les colonnes de La Semaine de l’Allier, et « à titre personnel ». La proclamation de novembre 1944 à laquelle M. Promérat fait référence est bien connue des utilisateurs vichyssois du réseau social Twitter depuis le début de l’année 2020 et la mise sur orbite de @BotVichy ; on peut notamment la lire ici et là.

Parution de Vichy contre Vichy, une capitale sans mémoire, d’Audrey Mallet (janvier 2019)

Extrait de « La Marche de l’histoire » du 13.06.2019 : « Une visite à Oradour-sur-Glane, quand j’avais environ 14 ans, a déclenché [chez moi]

Agrandissement : Illustration 27

un intérêt pour la Seconde Guerre mondiale en général et pour Vichy en particulier. A Oradour, je pouvais voir l’histoire dans les ruines et je pouvais la comprendre dans le musée, alors qu’à Vichy, qui était ma ville, je ne pouvais ni la voir, ni la comprendre. Comparer Oradour et Vichy n’aurait bien sûr aucun sens, mais je me suis demandé pourquoi il y avait une différence aussi flagrante : pourquoi, dans un endroit, je pouvais voir et comprendre l’histoire, et pourquoi, chez moi, je ne pouvais pas. […] Vichy est une exception mémorielle depuis les années 1980. La mémoire de la guerre est partout, sauf à Vichy, où le régime du même nom est né. »

Précisions : Le 7 février 2019, Audrey Mallet est venue présenter à Vichy, dans la salle des fêtes (qui fait face à l’hôtel de ville et qui était ce samedi-là pleine à craquer), son livre paru aux éditions Belin. Et, le 13 juin suivant, elle était donc au micro de l’historien et journaliste de France Inter Jean Lebrun, qui se trouve être un bon connaisseur de Vichy et de son histoire.

«Wauquiez et “l’âge d’or” de Vichy», article de Lucie Delaporte (9.11.2017)

Extrait : « Féru d’histoire, Laurent Wauquiez a lancé le 30 octobre une opération de communication en Auvergne-Rhône-Alpes intitulée "La région fière de son histoire". […] Le candidat à la présidence de LR a voulu proposer à ses administrés de sélectionner 12 sites emblématiques de l’histoire de la région, parmi une cinquantaine proposés. Certains n’ont donc pas manqué de s’étrangler en découvrant la manière dont la ville de Vichy était présentée : "Situé au bord de la rivière Allier, Vichy est connu dès l’Antiquité pour la qualité de ses sources minérales. […] Aux XIXe et XXe siècles, la ville connaît un véritable âge d’or et accueille jusqu’à 110 000 curistes par an dans les années 1930." […]

Le maire LR de Vichy, Frédéric Aguilera, s’insurge face à la polémique [déclenchée par ladite présentation] : “C’est outrageant que vous me posiez même la question ! s’emporte-t-il. Heureusement que la région n’a pas mentionné le gouvernement de Pétain, nous aurions refusé de participer à ce projet.” L’élu, qui précise que sa ville est candidate pour figurer au patrimoine mondial de l’UNESCO des villes d’eaux, trouve parfaitement à propos le soutien de la région. “Le thermalisme est notre histoire. Nous avons un patrimoine extrêmement riche : est-ce que vous parlez du régime de Berlin pour parler du nazisme ?” s’agace-t-il. Le maire rappelle qu’il a d’ailleurs soutenu la proposition de loi déposée en 2003 pour “pour interdire l’expression ‘régime de Vichy’ dans les livres d’histoire”. »

Précision : L'article est disponible ici (accès abonnés Mediapart).

Un rapport accablant, de Roland-Jean Charna (2016)

Trente-trois ans après sa sortie en salles, Tamasa Diffusion a édité en DVD le film Pétain. Je recommande chaudement cette édition (qui manque d’ailleurs aux collections de la médiathèque Valery-Larbaud de Vichy), notamment parce que le second DVD (Un rapport accablant, de Roland-Jean Charna) propose de riches entretiens avec les principaux protagonistes du film : le réalisateur Jean Marbœuf (« né dans un milieu socialiste », à Montluçon), le producteur Jacques Kirsner (qui a dû céder sa société de production, Mod Films, suite au cuisant échec commercial de Pétain), le co-scénariste Alain Riou (journaliste bien connu des auditeurs du « Masque et la Plume ») et Marc Ferro (le film a été fait « d’après » son livre). Une présentation du DVD peut être lue sur « L’œil du témoin » ou écoutée sur France Culture ; un “bonus” (absent du DVD) peut être visionné ci-dessus.

Propos de Jacques Kirsner recueillis par Roland-Jean Charna : « Claude Malhuret, maire de Vichy, ne veut pas que je tourne à Vichy [en 1991-1992] : il défend les droits de l’homme, mais à l’étranger, pas dans sa ville. Malhuret me dit : “Tu ne tourneras pas chez moi.” C’est Michel Charasse — un bon ami à moi [alors ministre du Budget et maire de Puy-Guillaume, à 20 km de Vichy] — qui le “convainc” en lui disant que, si Kirsner ne peut pas tourner, il n’y a plus de subventions pour la toiture du Casino. L’argument a été convaincant : j’ai obtenu l’autorisation de tourner à Vichy. […] Vichy, n’en déplaise à Claude Malhuret, a une mauvaise conscience historique à vie. Vichy, c’est la France statufiée pour partie, qui est restée dans son jus. Ils ont beau rénover, faire des hôtels, ça ne change rien : dès que vous grattez la terre, vous retrouverez tout ; c’est comme ça. Cette ville, qui a inspiré Modiano, où j’ai beaucoup travaillé, beaucoup écrit, est, à certains égards, fascinante. »

«#Pétain: la créativité de Jean Marbœuf», par Marc Ferro, in «Cinéma et Histoire», Folio histoire, nouvelle édition refondue, octobre 1993, p.262-264 : pic.twitter.com/n0YLyTpu6y

— Simon Rötig (@SimonRotig) November 2, 2021

«Commémoration du vote des 80 Parlementaires», discours de Claude Malhuret (10.07.2010)

Extrait : « Vous savez à quel point nous sommes ici à Vichy sourcilleux, parfois irrités, sur les amalgames qui peuvent exister entre le régime de l’Etat français et la Ville de Vichy. J’ai toujours pensé que ce n’était pas par des directives sémantiques que nous éviterions des amalgames, mais par des actes. Par des actes forts, tel que celui que vous avez décidé, Monsieur le ministre de l’intérieur [Brice Hortefeux], en convoquant pour la première fois depuis la Guerre, ici à Vichy [les 3 et 4 novembre 2008], une conférence ministérielle. »

Agrandissement : Illustration 29

Source. Le discours prononcé le 10 juillet 2010 dans l’entrée de l’Opéra de Vichy par l’ancien maire (PR, DL, puis UMP et LR) de la Ville (1989-2017), Claude Malhuret, a été filmé par Laetitia Carton, qui en a monté un extrait dans son film Lettre à Vichy (janvier 2021, lire plus haut) ; j’ai transcrit ci-dessus l’extrait en question.

Contexte. La cérémonie du 10 juillet 2010 revêtait une importance particulière, dans la mesure où elle commémorait le 70e anniversaire du vote du 10 juillet 1940 et que de nombreuses personnalités, dont le ministre de l’Intérieur, y participaient.

Précisions. En novembre 2008, lors de la conférence ministérielle européenne consacrée à « l'intégration » organisée par ses soins dans la cité thermale, M. Hortefeux était ministre de l’immigration, de l’intégration et de l’identité nationale. Il avait évoqué cette conférence dès juin 2008, à l’occasion d’une réunion publique en Auvergne (lire aussi ici). Dans la soirée du 3 novembre 2008 (journée d’ouverture de la conférence), 2.000 personnes avaient manifesté dans les rues de Vichy (lire ici et là). En septembre 2009, alors qu’il avait été nommé ministre de l’intérieur au début de l’été, M. Hortefeux fut l’auteur de propos racistes lors de l’université d’été de l’UMP (voir ici, là et là). Dans ces années-là, on lui prêtait des vues sur la mairie de Vichy (lire notamment ici).

L’année dernière à Vichy, de Paule Muxel et Bertrand de Solliers (2008)

Directors’ cut. Dans les années 2000, Paule Muxel et Bertrand de Solliers ont recueilli la parole de Vichyssois∙es (d’horizons et d’opinions très divers∙es) présent∙es à Vichy pendant la guerre, ainsi que de plusieurs « témoins » (notamment de Michel Charasse et Catherine Martin-Zay). L’année dernière à Vichy a été diffusé en 2008 sur Arte dans une version d'1h30 (voir ici, là et là) ; une version longue a ensuite fait l’objet d’une édition DVD (Julianto Films, 2014), avant que les réalisateurs ne mettent en ligne en février 2021 une « version définitive » de 3 heures (insérée ci-dessus). Une filmographie complète des réalisateurs est disponible sur leur site et sur le portail du film documentaire (voir aussi leurs chaînes youtube et vimeo, où de nombreux rushes sont proposés ; ceux de L'année dernière à Vichy sont rassemblés ici).

Paule Muxel et Bertrand de Solliers ont réalisé plusieurs autres films relatifs à Vichy et ses environs (Le Grand Vichy et Le Centre de l’univers, en 2008 et 2009), ainsi qu'à la période 1940-1944 (Philippe Pétain et Les Carnets de Josée Laval, en 2010 et 2015). Parmi leurs autres films, Histoires de la folie (1993, réédition DVD 2006 toujours disponible aux éditions Montparnasse) m’a particulièrement marqué.

Agrandissement : Illustration 31

«Ah ! Monsieur le Maréchal…», Jacques Kirsner (décembre 2004)

Extrait : « Malgré travaux d’embellissements, ravalement de façades, installation d’un nouveau mobilier urbain, malgré tout et son contraire, Vichy sue la mauvaise conscience historique. […] Ses 32 000 habitants, la ville elle-même, furent les premières victimes de la collaboration. Mais jamais Vichy n’a assumé cette situation, réclamé des dommages de guerre, d’honneur. Au contraire. La patrie de Valery Larbaud a choisi de brouiller les cartes, l’amnésie, l’oubli. Pour être plus précis, Vichy a décidé de collaborer honteusement avec son passé honteux. Y penser parfois, n’en parler jamais.

Pour l’opinion française et internationale, Vichy, c’est une époque, une politique, une injure. Il fallait assumer, tout flécher, tout montrer, éclairer l’obscurantisme, exhiber les blessures du pétainisme comme flétrissures d’une infamie imposée, subie. Au contraire, les édiles ont choisi de parler d’autre chose : co-mmu-ni-quer ! Thermalisme et opéra, séminaire et lifting, région et thalasso, dadas et nostalgie Napoléon III — bref, la modernité.

Mais l’histoire est impitoyable. Indocile, elle se rebelle, elle étudie, révèle, désigne, rappelle. La mémoire est une saloperie qui vous poursuit. C’est à Vichy évidemment, et nulle part ailleurs, qu’un institut d’études universitaires sur/de la collaboration aurait dû s’implanter, en liaison avec les chercheurs et les historiens du monde entier. C’est là qu’il aurait fallu créer un musée de l’ignoble Etat français, de sorte que tous les citoyens, à commencer par les plus jeunes, pussent s’informer, découvrir la réalité, nourrir le fameux devoir de mémoire.

De surcroît, une telle initiative eût connu un grand succès touristique, économique. De toute la France, des théories de touristes auraient convergé pour visiter le musée de la défaite, de la délation, de la réaction, le refrain « Maréchal, nous voilà » aurait alors pris un tout autre sens. La ville aurait tiré parti, revanche, de la tragédie que Pétain lui a fait supporter. Hélas ! on a préféré la politique de l’autruche. La mémoire courte. Ça ne marche pas. Vichy trimballe donc, de génération en génération, cette incurable maladie, si bien que, sénile, barbotant dans son mensonge, la ville se meurt. »

Précisions : L'auteur de l'article, Jacques Kirsner, a notamment produit le film Pétain, réalisé par Jean Marbœuf, avec Jean Yanne et Jacques Dufilho (la bande-annonce est ici, l’édition DVD est disponible chez Tamasa Production). La version complète du texte a paru dans feue la revue Journal intime du Massif central (dite Jim, n°6, éditions Bleu autour, Saint-Pourçain-sur-Sioule, p. 26-31) et peut être lue ci-dessous. (A noter, dans le même ouvrage, le texte de Jean Lebrun : « On ne bâdine pas avec Châteldon », p. 32-35).

«Ah ! Monsieur le Maréchal…», par Jacques Kirsner (Jim n°6, «#Vichy toujours» : suite et fin ⤵️ pic.twitter.com/KUSIMkkY5p

— Simon Rötig (@SimonRotig) May 16, 2020

La proposition de loi «Dictature de Pétain» (2003)

Nouvel extrait de l’article de Lucie Delaporte cité plus haut : « La proposition de loi déposée en 2003 par le député radical Gérard Charasse [qui n’a finalement pas été adoptée] visait à “substituer, dans les communications publiques invoquant la période de l’État français, aux références à la ville de Vichy, l’appellation ‘dictature de Pétain’”. Le texte souhaitait que soit considérée comme “une imputation portant atteinte à l'honneur ou à la réputation, au sens de l’article 13-1 de la loi du 29 juillet 1881, toute appellation tendant à assimiler le nom de la ville ou de ses habitants à des comportements de trahison, de capitulation ou d’outrage au régime républicain”. »

«Vichy n’a pas à être le bouc émissaire de cette histoire», par Claude Malhuret (2001)

Sa déclaration : « Les Vichyssois en ont marre, en ont assez, que la France prenne cette ville comme bouc émissaire de problèmes dont l’Etat français est responsable, et que [celui-ci] n’a pas su régler, et que les Français dans leur ensemble n’ont pas su régler, comme les Américains ont su régler le problème du Vietnam. Vichy n’a pas à être le bouc émissaire de cette histoire.

Personne à Vichy n’a demandé au maréchal Pétain de venir. La décision a été prise par l’Etat français, c’est-à-dire par le Parlement — les députés et les sénateurs — en 1940, et la Ville de Vichy n’a pas plus collaboré qu’aucune autre ville pendant la guerre — au contraire.

Surtout, ce que je n’arrête pas de dire et que je voudrais bien qu’on comprenne, c’est que c’est aux Français de régler cette période, aux Français de se réconcilier avec leur histoire. Ça n’est pas aux Vichyssois, que l’on confond d’ailleurs souvent avec les Vichystes, [de le faire].

Précision : Claude Malhuret, sénateur depuis 2014 (après 5 défaites — sur 6 — aux législatives), a été le maire de Vichy entre 1989 et 2017. Il a notamment été réélu le 18 mars 2001 (face au radical Gérard Charasse et à Gilbert Collard) : la déclaration transcrite ci-dessus a été enregistrée pendant la campagne de ces élections-là, à l’occasion — dans mon souvenir — d’un débat organisé entre les différents candidats. Le passage en question a été rediffusé à la 25e minute de l’émission « La Marche de l’Histoire » du 13.06.2019 (lire plus haut).

Pétain, de Jean Marbœuf et Jacques Kirsner (1993)

Le film, dont « la production n’a pas été une partie de plaisir », a été tourné à Vichy et dans sa région entre juin et août 1992. Des journalistes du Monde (« Les fantômes de Vichy ») et du Soir (« Maréchal, voilà ton film ! ») y étaient notamment venus en reportage. Le film est sorti en salles le 5 mai 1993 et n’a pas trouvé son public : « Un échec énorme dans la vie d’un producteur », raconte Jacques Kirsner, qui a depuis produit de nombreux films historiques, mais jamais plus pour le cinéma. Le Monde et d'autres journaux avaient éreinté le film, mais pas tous : lire par exemple les critiques parues dans Le Nouvel Observateur et L’Express.

✨Pétain ✨

— HISTOIRE TV (@histoiretv) June 4, 2020

🎬Soirée cinéma

👉🏻 Un film de Jean Marboeuf, avec Jean Yanne (Laval) et Jacques Dufilho (Pétain) : sous le régime de Vichy, la vie de simples citoyens est bouleversée et la Résistance s'organise.

⌚️Ce soir à 20h40 pic.twitter.com/BMDxc8gJNz

Le contexte : il est redonné par l’historien Henry Rousso (qui est rarement venu à Vichy) dans un entretien paru le jour de la sortie de Pétain. Les affaires judiciaires Touvier, Bousquet et Papon faisaient alors la une de l'actualité (René Bousquet sera assassiné le 8 juin 1993), L’Œil de Vichy, de Claude Chabrol, était sorti moins de deux mois plus tôt (le 10.03.1993) et Hôtel du Parc, de Pierre Beuchot (2 x 105 min.), avait été diffusé sur La Sept / Arte en janvier 1992. Quant au livre de Pierre Péan, Une jeunesse française. François Mitterrand (1934-1947), il a paru l’année suivante (le 1.09.1994), et le discours du Vel' d'Hiv' de Jacques Chirac date du 16 juillet 1995.

Fin 2020, soit près de trente ans plus tard, Jacques Kirsner est revenu sur un tournage à Vichy : celui du téléfilm de Laurent Heynemann, Pierre Laval, le collaborateur, qu'il produit pour France 2 (voir ici et là). De Pétain, il existe paraît-il une version de 3h30 qui s’ouvre sur l’exécution de Laval (incarné par Jean Yanne) et n'a jamais été montrée.

#Vichy: la Ville face au «Régime»

— Simon Rötig (@SimonRotig) January 21, 2021

👉 Le paragraphe ci-dessous est extrait d'un article paru dans “Le Monde” du 16.06.1992 («Les fantômes de Vichy»): https://t.co/SEhveNjAWZ

👉 Près de 30 ans plus tard, quand on change «Lacarin» par «Malhuret» et «Malhuret» par «Aguilera»... ⤵️ pic.twitter.com/2bJaU3doGw

Hôtel du Parc, de Pierre Beuchot (1992)

Ce film est un film de fiction, mais « véridique en diable », selon l’expression d’Antoine Perraud, qui a rendu hommage sur Mediapart à son auteur (1938-2020), et dit à cette occasion son admiration pour ce « projet incroyable de surgissement du passé », qui met en scène deux journalistes allant à la rencontre, en 1953 (c’est-à-dire après les dernières lois d’amnistie), d’anciens dignitaires du Régime de l’Etat français : Xavier Vallat, Louis Darquier de Pellepoix, Angelo Tasca, Marcel Déat, Jean Jardin… Les entretiens sont entrecoupés d’images d’archives : certaines authentiques, d’autres “fausses”, car tournées en 1991 à Vichy (ainsi qu'à Paris et en Espagne, nous apprend Le Monde).

Dans la première des deux parties du film, la première séquence « archives » est insérée entre 14’25 et 17’55, et, à partir de 15’40, on peut voir les premières images “reconstituées”, tournées en l’occurrence dans le Hall des Sources (certains des acteurs étaient élèves à l’école Jacques-Laurent, j’étais un de leurs camarades), auxquelles succèdent bientôt des vues “d’époque” des entrées des ministères. Le film, qui a été diffusé sur La Sept / Arte, n’a pas connu d’édition DVD, et je n'ai pas eu l'occasion de visionner sa seconde partie (« La guerre civile »).

En juin 1992, le maire de Vichy avait tiré prétexte de ces quelques scènes tournées quelques mois plus tôt pour affirmer que la Ville de Vichy n’avait « jamais refusé une autorisation » à des producteurs. Sans doute faisait-il aussi référence au film de Costa-Gavras, Section spéciale (1975) : plusieurs scènes du film ont été tournées dans la salle et sur le parvis de l’Opéra, ainsi que dans l’ancien hôtel Radio et devant le Pavillon Sévigné (il est également très possible que tel ou tel hôtel ― ou ancien hôtel ― de la station thermale ait servi de décor à d'autres scènes d’intérieur, qui sont nombreuses).

À Paris, en août 1941. Un militant communiste assassine un officier allemand dans une station de métro.

— France 5 (@France5tv) January 10, 2022

Enquête glaçante au cœur de la Seconde Guerre mondiale… Retrouvez « Section spéciale » réalisé par Costa-Gavras ce soir à 21.00 ! pic.twitter.com/2jmgMTQNN6