Entre 1962 et 1975, le nombre d’immigré.es portugais.es en France fait un bond phénoménal, passant de 50 000 à 750 000. Pour la plupart d’entre-elles et eux, l’émigration se fait a salto, « en sautant » les frontières espagnole puis française, doté.es d’un « passeport en peau de lapin ». Et nombreux sont les jeunes insoumis à fuir ainsi les guerres coloniales que mène la dictature portugaise en Angola, en Guinée-Bissau et au Mozambique.

Les deux années 1969 et 1970 sont les plus importantes de cette émigration : 120 000 portugais.es arrivent chaque année, dont seulement 8 000 légalement. « Groupe national » le plus important en France, les Portugais.es sont aussi massivement soumis.es à leur statut « clandestin »1. Les organisations de gauche et d’extrême gauche, les associations et syndicats, cherchent à s’adresser à cette immigration, ce qui passe notamment par une presse dédiée.

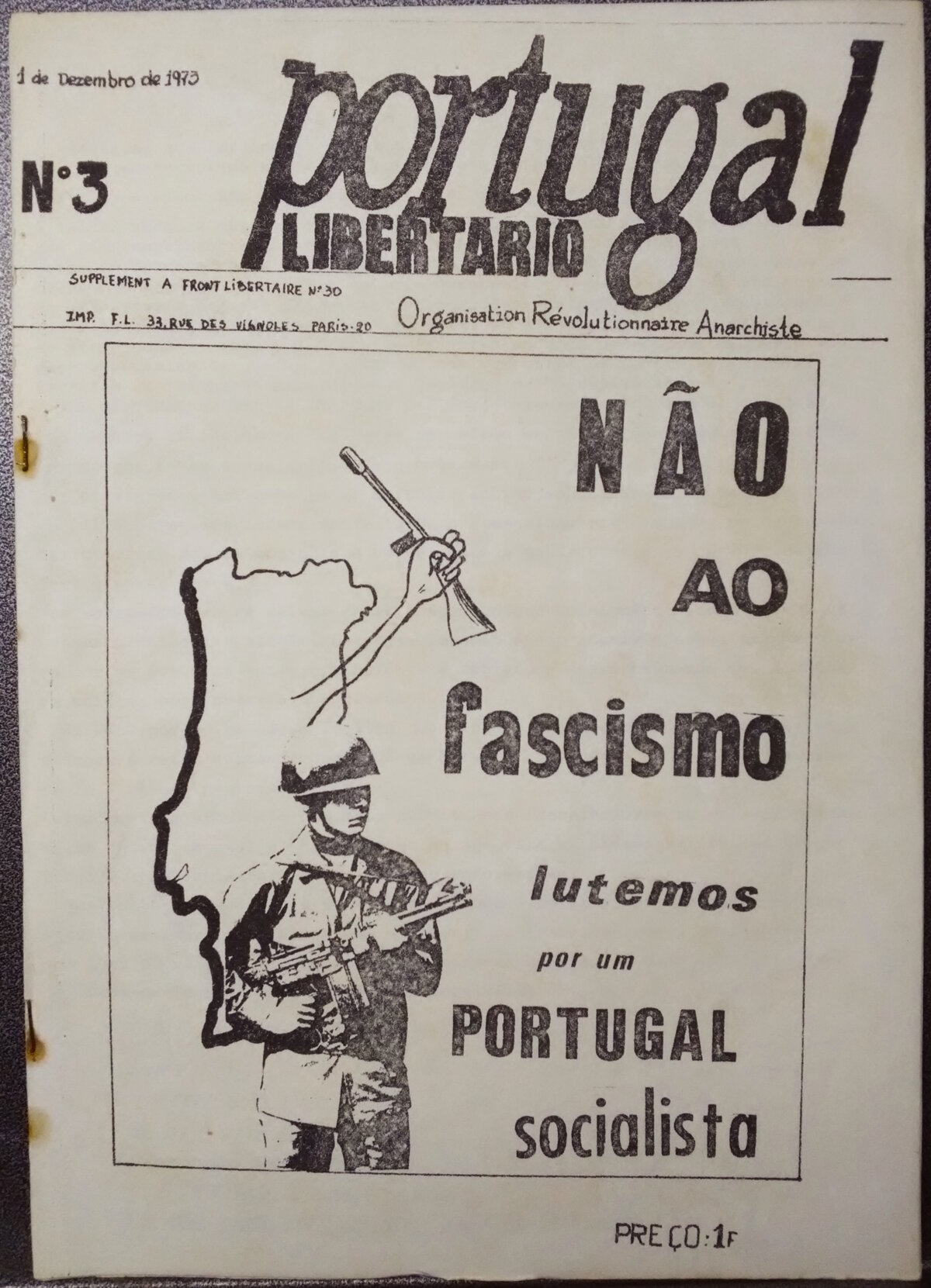

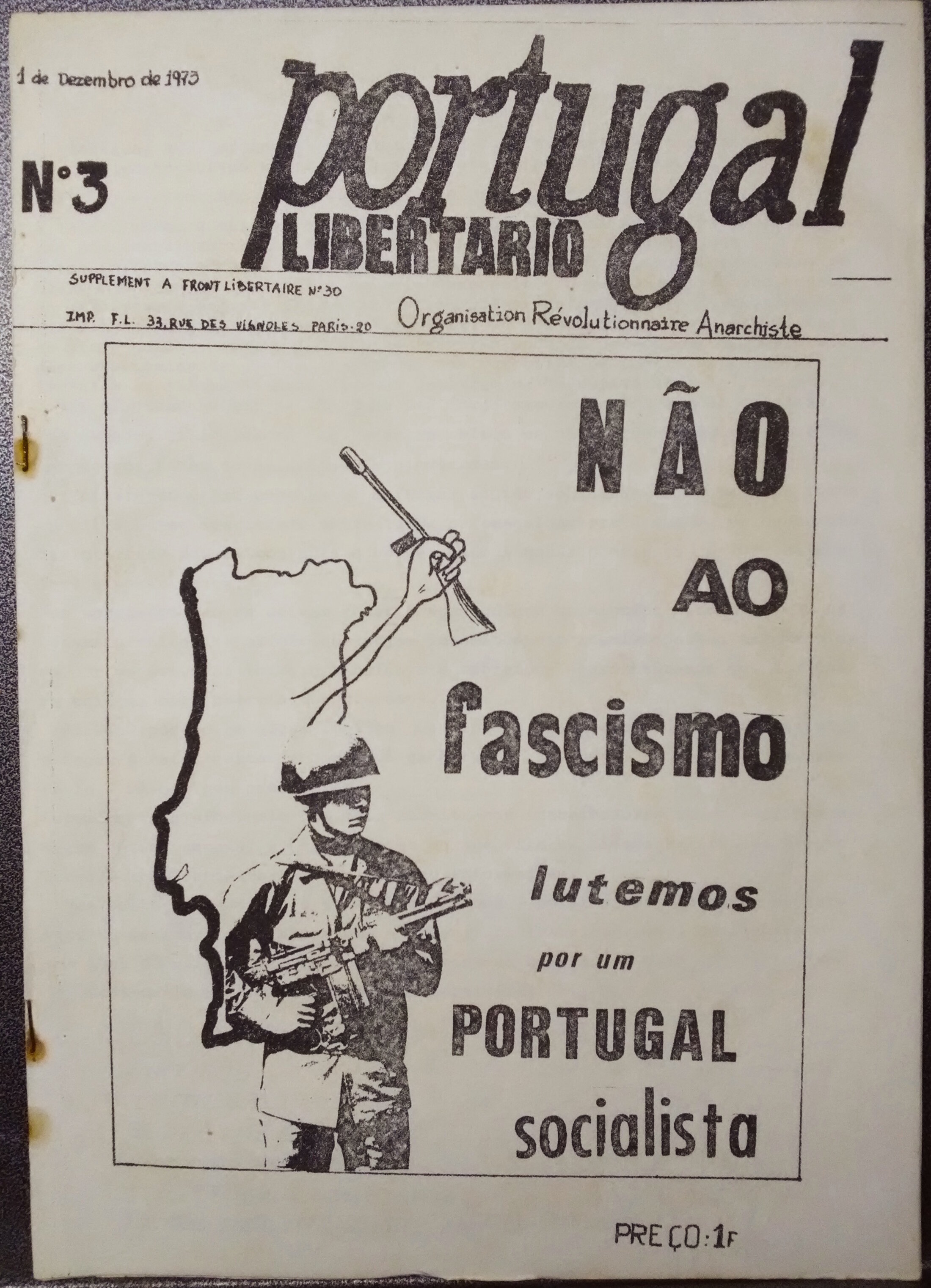

Dans ce contexte, c’est au sein du groupe de l’Organisation révolutionnaire anarchiste (ORA) de Meaux, en Seine-et-Marne, que prend forme l’idée de lancer un journal en portugais. Parmi ce petit groupe composé de sept membres, il y a José Luis de Brito, militant d’origine portugaise2. Il sera l’un des principaux animateurs3 de Portugal libertário, dont le premier numéro paraît le 20 octobre 1973.

Le bulletin intérieur de l’organisation, en décembre 1973 donne l’occasion au groupe de Meaux de s’adresser à l’ensemble des groupes ORA – plus particulièrement à ceux de région parisienne – pour les inviter à diffuser les prochains numéros de leur journal, « qui s’est pas mal vendu sur Meaux et, paraît-il, se vend bien sur Paris »4.

Il donne également quelques indications sur ce qui a motivé la parution d’un titre spécifique en portugais : « D’une part parce que les immigrés ont tendance à jouer un rôle de plus en plus important sur le plan revendicatif. D’autre part, parce que les idées communistes libertaires, bien qu’existant déjà de façon latente chez les portugais, et cela de par leur mentalité même, sont absolument inconnues d’eux. Et enfin parce que le Portugal semble en proie à un début, sans cesse croissant, d’agitation sociale. »

Au Portugal, comme dans bien d’autres pays d’ailleurs, les anarchistes ont en effet largement contribué au mouvement ouvrier naissant5. Fondée en 1919, la Confederação Geral do Trabalho (CGT), qui édite le quotidien A Batalha (La Bataille), est d’orientation syndicaliste révolutionnaire. Pour autant, le mouvement libertaire portugais6 n’a pas l’ancrage et la puissance de son voisin ibérique, organisé autour du tandem CNT-FAI7. Et il est sans doute exagéré de parler d’une mentalité « naturellement » anarchiste des portugais.es (si tant est que cela puisse exister). Une telle présentation de leur projet par les militants meldois vise sans doute plutôt à inciter leurs camarades de l’ORA à s’adresser à l’immigration portugaise.

« Unis pour vaincre »

Du fait de la clandestinité de nombre d’entre elles et eux, les immigré.es portugais.es sont des salarié.es mal et sous-payé.es, frappé.es par la précarité et vivent « les années de boues » des bidonvilles. S’y ajoute la crainte de l’expulsion pour les jeunes insoumis ou déserteurs du service militaire colonial. La publication en 1972 des circulaires Marcellin-Fontanet, des noms des ministres de l’Intérieur et du Travail, est vécue comme un coup de massue supplémentaire. Les circulaires prévoient en effet de lier titre de séjour et contrat de travail, mettant travailleuses et travailleurs immigré.es à la merci des patrons.

Agrandissement : Illustration 1

Même si un « accord de main d’œuvre » signé en 1971 entre les États français et portugais leur donne théoriquement un statut particulier « plus favorable » qu’aux autres sans-papiers, beaucoup d’immigré.es portugais.es en sont soit ignorant.es, soit méfiant.es. Notamment les plus politisé.es d’entre elles et eux qui se savent sous la surveillance de la PIDE, la police politique du régime.

Jusqu’à leur annulation par le Conseil d’État en janvier 1975, la mobilisation contre les circulaires Marcellin-Fontanet est une des priorités des militant.es portugais.es8, dont ceux de l’ORA. Portugal libertário y revient à plusieurs reprises : « Il est nécessaire que les travailleurs de chaque entreprises se coordonnent (…). Leurs efforts doivent se concentrer à initier des luttes plus importantes contre les décrets gouvernementaux notamment la circulaire Marcellin-Fontanet. »9 Elles sont les circulaires d’un gouvernement qui « nous enchaîne aux patrons et à la police, se permet de nous traiter comme des chiens, en un mot (…) nous asservit »10.

Et cette lutte se fait tant en cherchant à mobiliser les principales et principaux concerné.es qu’en s’appuyant, dans un souci de protection comme d’efficacité, sur les organisations « françaises » dont les syndicats et notamment la CFDT11. Portugal libertário l’exprime sans détour, à l’instar de ce que préconise de fait l’ORA : « le syndicat qui permet le plus aux travailleurs de s’exprimer est sans aucun doute la CFDT ». L’éditorial de son troisième numéro de novembre 1973 rappelle que les syndicats « peuvent être d’une grande utilité, notamment quand les patrons ne respectent pas le droit du travail, nous payent mal, trafiquent les feuilles de paye, ne nous déclarent pas à la Sécurité sociale, etc. »12.

Le même éditorial, tenant compte de l’insécurité de leur situation tout en faisant œuvre de pédagogie gréviste, invite les travailleurs et travailleuses portugais.es à toujours s’assurer du caractère collectif et massif de leurs résistances : « Attention : Se mettre en grève cela implique que personne ne manque à l’appel, ou qu’un maximum le fasse pour être certains de gagner. Gagner une grève c’est un bien pour tous, la perdre c’est un mal qui peut durer. »

Il faut aussi mettre en garde contre les tentatives de caporalisation patronale, dont un des principaux agents est la Confédération française du travail, la CFT, « syndicat fasciste » dont il convient de réduire l’influence, « de n’importe quelle manière qu’il soit ».

Le syndicat doit au contraire être le lieu qui donne du sens à la solidarité entre travailleurs et travailleuses français.es et immigré.es. Pour Portugal libertário, ces dernier.es ne doivent pas hésiter à y faire valoir leurs « revendications immédiates » comme « leurs problèmes qui doivent être résolus ».

Parmi eux le racisme figure en bonne place. Édité par le groupe d’Orléans de l’ORA, le bulletin de quartier La Commune se fait par exemple l’écho en avril 1974 d’un incident raciste dans un bus de l’agglomération : « Une jeune femme, d’origine portugaise, ne comprenant que difficilement le français, ne donne qu’un billet au lieu des deux demandés. Aussitôt elle devient le cœur des discussions dans le car. (…) “Ça ne suffit pas qu’ils viennent voler notre pain, il faut qu’ils nous emmerdent !” ; “Ils nous enlèvent des logements, de l’argent pour la retraite (la pauvre n’y était pour rien !)” (…) Un vaillant défenseur de la race française, au profil de légionnaire, se lança ensuite dans une grande déclaration sur la sexualité d’où il ressortait que portugaise (ou étrangère) est synonyme de putain. »13

À la xénophobie s’ajoute ici un fantasme de domination patriarcale sur le corps des femmes racisé.es. Au travail comme dans la vie quotidienne, l’immigration portugaise subit bien le lot commun des immigré.es en France (contrairement d’ailleurs à ce qui a été avancé lors d’une tentative récente d’instrumentalisation historique14). Et face à cela, c’est à un nécessaire travail d’organisation collective que souhaite contribuer Portugal libertário.

Intervention libertaire ou « populisme » ?

Ce travail passe aussi par celui de conscientisation. Les premiers numéros de Portugal libertário vont ainsi donner à lire des textes de Bakounine ou Proudhon. Les colonnes du journal informent sur la situation internationale, exprimant sa solidarité avec le Chili ou les emprisonné.es de l’ex-Mouvement ibérique de libération (MIL).

Agrandissement : Illustration 2

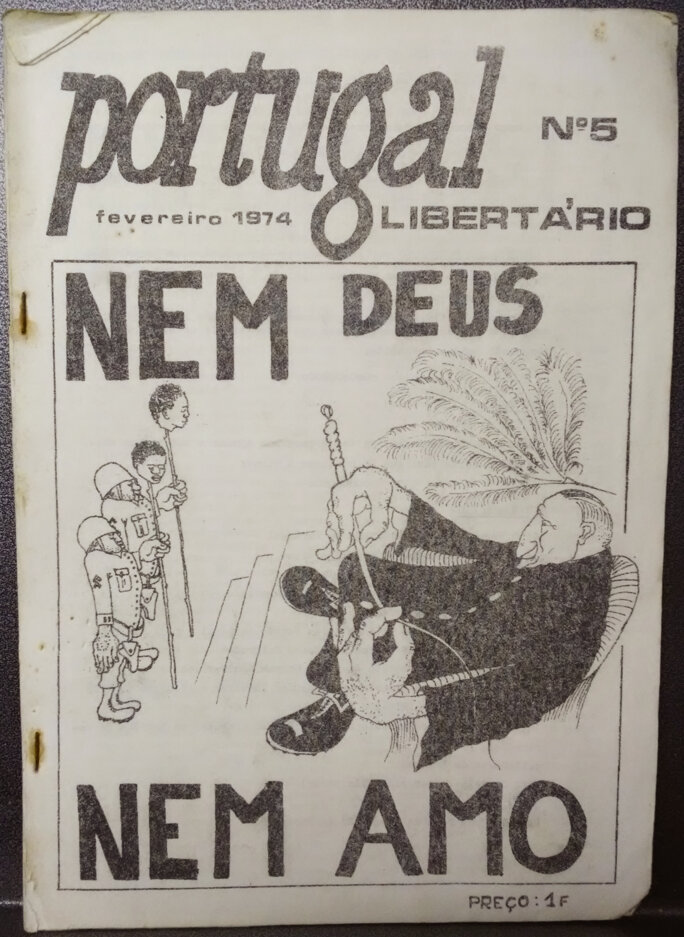

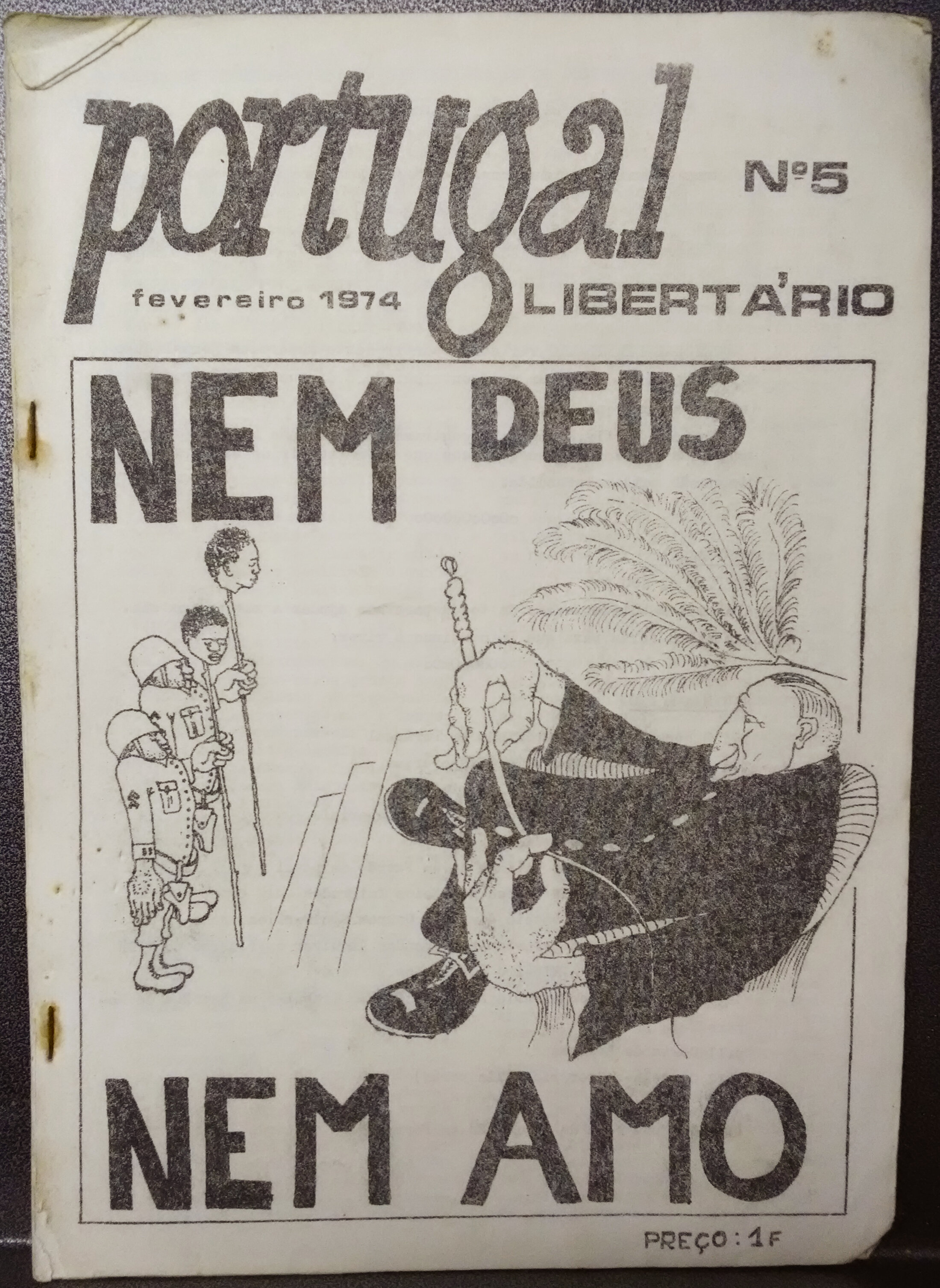

Sur la situation intérieure portugaise, il faut également porter le fer. Tout au long de sa parution, Portugal libertário ne cesse de dénoncer le fascisme portugais, d’informer sur les luttes au pays comme par exemple celle des travailleurs de la TAP, la compagnie de transports aériens, en 1973. Le journal défend également l’indépendance des colonies, documente les massacres coloniaux commis par les troupes portugaises en Guinée, au Mozambique, en Angola, se faisant l’écho de ce qui se prétend être « la civilisation portugaise outremer ». Le dessin de Une de sa cinquième livraison en février 1974 représente ainsi un Salazar, vautré dans un fauteuil en osier, le fouet à la main, face auquel deux plantons au garde-à-vous exhibent des têtes coupées, celles de victimes de la barbarie coloniale. Pour les rédacteurs du journal, l’alternative réside dans les quelques mots qui frappent cette même Une : « Nem Deus, nem Amo / Ni Dieu, ni Maître ».

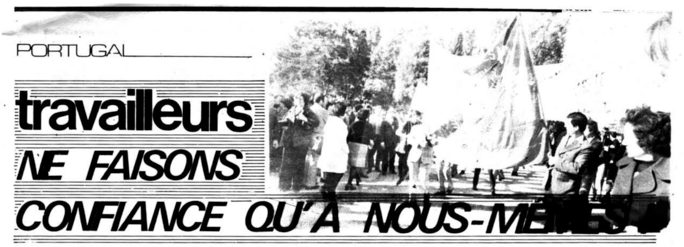

Anarchistes, décidés à délégitimer le national-catholicisme de l’Estado novo, ils passent au crible de la critique rationaliste la « farce » des apparitions de Fátima15. Dans le même esprit, le huitième et dernier numéro de Portugal libertário en mai 1974 publie une chanson mettant en scène une jeune fille portugaise émancipée de toute tutelle, que ce soit celle d’un « petit chef, patron ou vicaire ». Un dessin la représente comme une sorte de « Liberté guidant le peuple » hippie (Woodstock n’est pas si loin), guitare en main, déclamant le texte qui suit :

Agrandissement : Illustration 3

« Moi, quand j’étais petite fille / Je n’avais de yeux que pour Mário16 / Maintenant que j’ai grandi / Je lis Portugal libertário

Ma mère me disait / Méfie-toi du rosaire / Mais avant d’aller à la messe / Je lisais déjà Portugal libertário

Fais attention mon cher / Petit chef, patron ou vicaire / On ne m’y prendra plus / Je lis Portugal libertário ! »

L’ensemble de ces thèmes constitue une expression spécifique libertaire, qui s’inscrit dans ce que défend plus largement l’ORA. Les militants qui éditent Portugal libertário comptent d’ailleurs sur le réseau de l’organisation pour les aider.

Dans le bulletin intérieur d’août-septembre 1974 de l’ORA, ils renouvellent leur demande de soutien de fin 1973. Lucides, ils présentent ainsi la situation : « il existe en France une dizaine ou une vingtaine (20 ? ce serait merveilleux) de portugais anarchistes. Il n’est pas question de créer un mouvement avec autant de monde (ou si peu). Surtout que parmi ceux qu’il peut exister on en connaît très exactement une demi-douzaine. »17

Que demandent-ils alors à leurs camarades ? Trois choses : aller à la rencontre des travailleurs et travailleuses portugais.es en France et, « dans la mesure du possible », réaliser des interviews qui pourraient servir de base d’articles ; « placer » Portugal libertário dans les lieux de sociabilité de l’immigration portugaise et/ou le diffuser lors des ventes de Front libertaire ; enfin, collecter de l’argent.

Et il semble qu’il y ait eu du répondant : dans le Maitron des anarchistes, la notice biographique de Gérard Ali Khanifar, militant clermontois de l’ORA, mentionne par exemple sa participation « à divers mouvements de soutien et solidarité aux militants anarchistes espagnols et portugais en lutte, ce qui lui valut plusieurs emprisonnements. » De même, le groupe d’Orléans de l’ORA diffuse des tracts bilingues et sous-titre son journal La Commune en portugais.

Les militants de Portugal libertário obtiennent en outre le soutien de la CNT-FAI en exil, ainsi que de la petite CNT française. Mais pas celui de la Fédération anarchiste qui juge leur publication trop hétérodoxe.

Ce qui sur la fin est assez manifeste… En effet, le huitième numéro du journal publie un texte conséquent qui propose un nouveau projet18, articulé autour de Portugal libertário et qui doit beaucoup à la situation nouvelle créée par la révolution des Œillets d’avril 1974. Celui-ci s’appuie sur une démarche que ses initiateurs, en même temps qu’ils en livrent la traduction, définissent dans le même bulletin intérieur de l’été 1974 comme « populiste ».

Dans ce projet, Portugal libertário, qui serait tiré pour l’occasion (et dans un premier temps) à 3 000 exemplaires, s’émanciperait de fait de l’ORA pour chercher à être l’expression « de tous » : « Nous voulons donc créer un journal qui ne sera pas écrit par tel et tel mec qui signeront ou non en bas de page, mais qui soit l’expression de l’ensemble des travailleurs portugais en France. Nous voulons créer un journal libertaire, dans le sens où libertaire veut dire que chacun peut avoir ses opinions et les discuter librement. Au sein du journal même, la propagande libertaire par écrit ne sera pas au premier plan, elle sera dans la forme même du journal, dans la façon dont il est réalisé. »

L’idée, pétrie d’enthousiasme, étant d’attirer ainsi à l’anarchisme des travailleurs et travailleuses portugais.es encore marqué.es par quarante-huit années de fascisme et découvrant la liberté. En complément du journal, et dans le même excès de confiance, ces militants imaginent créer un « réseau “SOS”, d’entraide mutuelle et de solidarité », appuyé sur des comités locaux.

Mais ce projet ne verra pas le jour et il n’y aura pas au final de neuvième numéro de Portugal libertário. Si on trouve encore dans le numéro de l’été 1974 de Front libertaire un article signé « un groupe autonome de travailleurs, nés au Portugal, exploités en France »19, l’appel de la révolution aura sans doute été le plus fort pour les animateurs de Portugal libertário qui rentrent au pays entre 1974 et 1975. S’ouvre dès lors une nouvelle page pour l’ORA avec le soutien actif à la révolution et au renouveau d’un courant libertaire organisé, ancré dans les luttes de classe au Portugal.

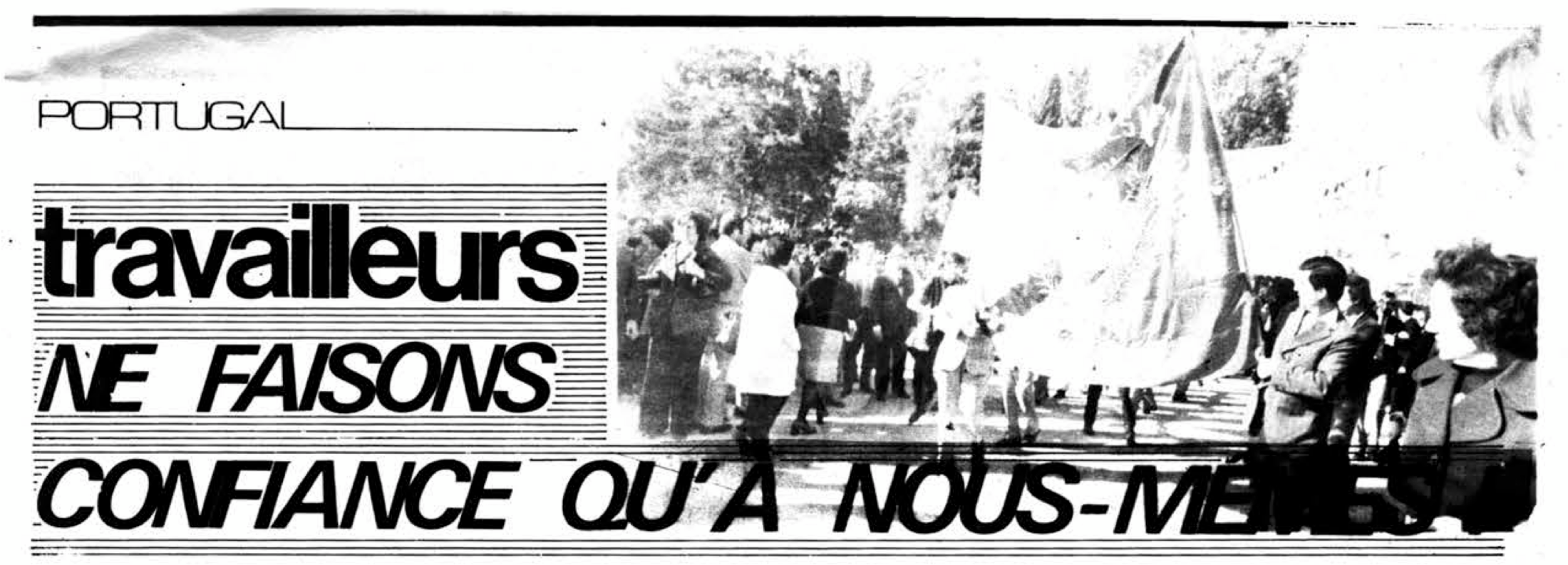

Agrandissement : Illustration 4

Six des huit numéros de Portugal libertário sont intégralement mis en ligne sur le site Ephemera.

Merci à Hugo Reis pour ses traductions.

Ce billet est le troisième d’une série sur l’histoire de l’Organisation révolutionnaire anarchiste (ORA), 1968-1976 :

- Premier billet : Astérix et la hiérarchix, histoire d’une affiche

- Deuxième billet : Être anarchistes et révolutionnaires à Orléans dans les années 68

Notes :

1 : Marie-Christine Volovitch-Tavares, « Les Portugais des Trente Glorieuses », Plein Droit n°55, décembre 2002.

2 : Voir sa notice biographique dans le Maitron des anarchistes.

3 : Les éléments recueillis n’indiquent que des participations masculines à Portugal libertário. Sans pour autant être certain qu’aucune militante n’y ait jamais pris part…

4 : Bulletin intérieur de décembre 1973, carton ORA 3.1, Fonds d’archives communistes libertaires (FACL), Musée de l’Histoire Vivante de Montreuil. D’après un bilan d’activité reproduit dans le même bulletin intérieur, le groupe ORA de Meaux est composé de trois travailleurs, trois lycéens et un cadre.

5 : João Freire, Les anarchistes du Portugal, éditions CNT-Région parisienne, 2002.

6 : Mouvement qui sera étouffé par la dictature militaire instaurée dès 1926, prélude à l’Estado novo de Salazar.

7 : La Confédération nationale du travail (CNT), est une organisation anarcho-syndicaliste espagnole fondée en 1911. En 1931, avec l’avénement de la seconde république, la CNT compte 800 000 adhérent.es. La Fédération anarchiste ibérique (FAI), est quant à elle fondée en 1927 par des anarchistes de la CNT souhaitant disposer d’une organisation politique spécifique.

8 : Victor Pereira, « Portugais en lutte : une mobilisation paradoxale », Plein Droit n°100, mars 2014.

9 : Portugal libertário n°2, 17 novembre 1973.

10 : idem, cité par Victor Pereira.

11 : António Da Silva, à l’origine du recours victorieux en Conseil d’État contre les circulaires Marcellin-Fontanet, est militant CFDT à Renault-Billancourt ; Victor Pereira, « Portugais en lutte : une mobilisation paradoxale », op. cit.

12 : « Os sindicatos e nós », Portugal libertário n°3, 1er décembre 1973.

13 : Périodiques locaux, carton ORA 2.3, FACL, Musée de l’Histoire Vivante de Montreuil.

14 : À laquelle a brillamment répondu Victor Pereira : « Champigny : l’Histoire ne doit pas servir à dresser les uns contre les autres », tribune publiée sur le Bondy Blog le 6 janvier 2018 ; voir aussi la tribune collective « Ni bons ni mauvais : réponse à ceux qui voudraient instrumentaliser l’histoire de l’immigration portugaise », publiée initialement dans Le Monde du 9 janvier 2018.

15 : « A farsa de Fatima », Portugal libertário n°2, 17 novembre 1973.

16 : En référence à Mário Soares, leader du Parti socialiste portugais.

17 : Bulletin du Centre de recherches et d’informations d’août-septembre 1974, carton ORA 3.1, FACL, Musée de l’Histoire Vivante de Montreuil.

18 : « O projecto », Portugal libertário n°8, mai 1974.

19 : « Portugal : travailleurs, ne faisons confiance qu’à nous-mêmes », Front libertaire n°34, juin-juillet-août 1974.