Agrandissement : Illustration 1

En présence du dernier survivant, Robert Hébras, et d'enfants venus assister à la cérémonie, le Président a déclaré que "les ruines d'Oradour ne font pas rempart contre cette barbarie". Déjà, en avril, en pleine campagne présidentielle, Emmanuel Macron se présentait à Oradour-sur-Glane. Il était fortement critiqué sur les réseaux sociaux : on lui reprochait l'utilisation démagogique de ce drame pour se donner une belle image. Il avait trouvé cette façon de contrer Marine Le Pen qui venait de déclarer que la France n'était pour rien dans la rafle du Vel d'Hiv, exécutée pourtant par la police française au profit des Nazis. S'il prononça cette phrase banale, ressassée ("oublier ou décider de ne pas se souvenir c'est prendre le risque de répéter l'histoire et les erreurs"), il ajouta étrangement, en un tel lieu, que ce qui lui importait c'était le "nouveau village d'Oradour-sur-Glane".

Agrandissement : Illustration 2

Oradour était un village de 1574 habitants, dont seuls 330 habitaient le bourg, les autres étant répartis dans 53 hameaux et lieux-dits. A 22 km de Limoges, comme tant d'autres villages français de l'époque, il connaissait un certain dynamisme économique. L'origine de son nom vient du mot occitan Orador, descendant lui-même du latin oratorium (oratoire, un lieu de prière).

Agrandissement : Illustration 3

Un tramway provenant de Limoges le desservait. Il comptait plusieurs épiceries, cafés, boucheries, boulangeries, boutiques de tissus, salons de coiffure, cordonniers, garages. Mais aussi des clubs de musique, une équipe de foot, des sociétés de pêche. Les écoles élémentaires regroupaient 170 enfants.

Agrandissement : Illustration 4

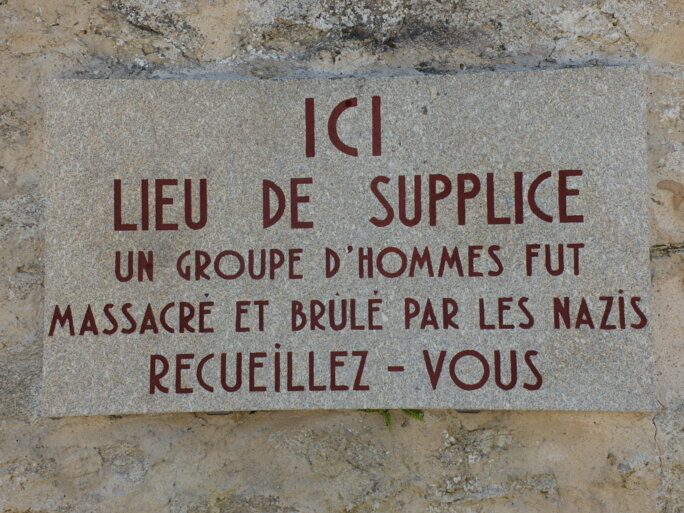

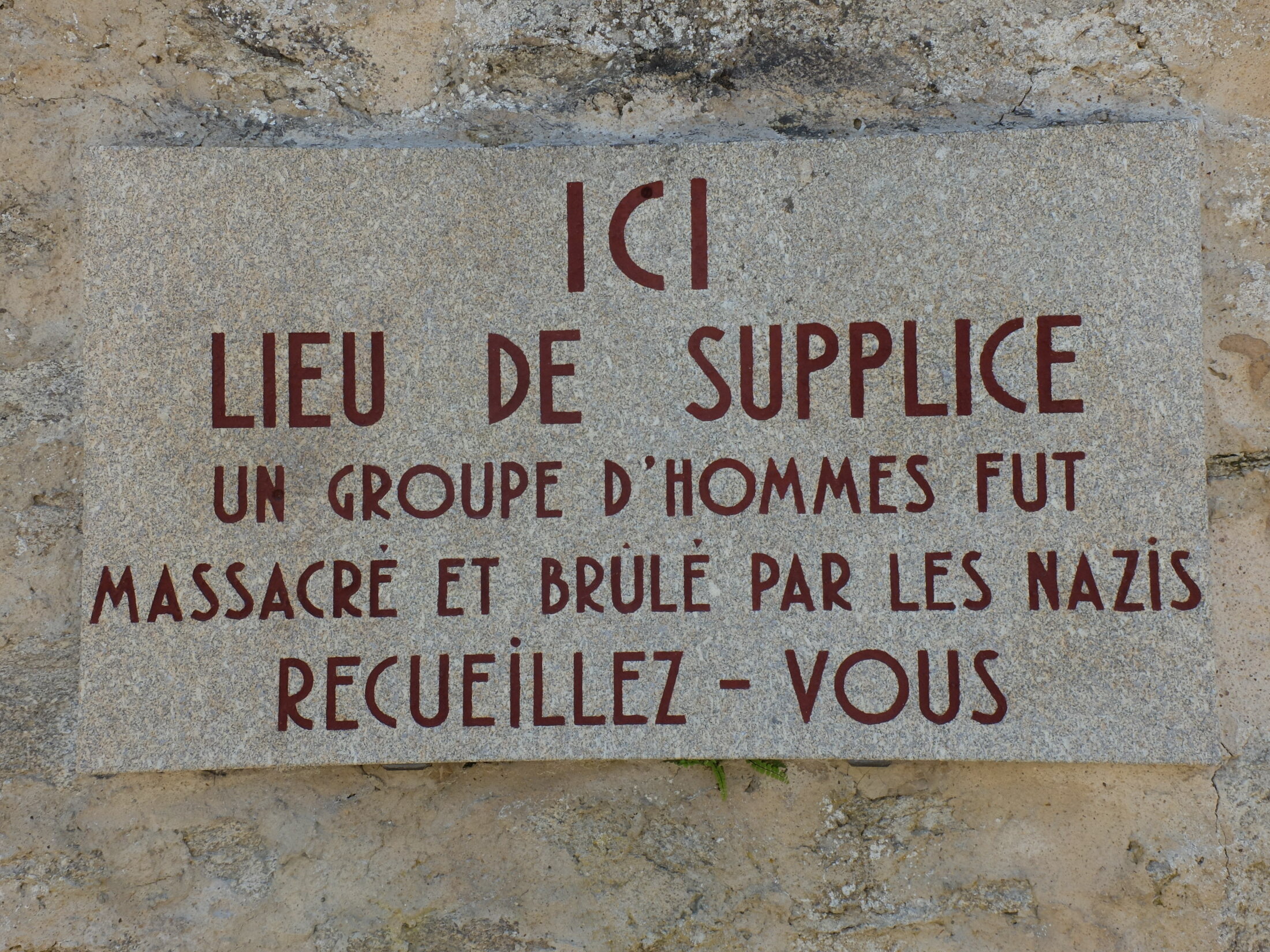

Le 10 juin 1944, un régiment d'infanterie de la division Das Reich, pénétrait dans ce village, rassemblait les hommes sur la place centrale et les femmes et les enfants dans l'église. Les hommes furent fusillés, et l'église incendiée : les femmes et les enfants furent mitraillés alors qu'ils cherchaient à s'enfuir. Puis, les Allemands pillent le village (argent, bijoux, volailles, porcs, moutons), jettent les cadavres dans les granges et y mettent le feu. On relèvera 642 victimes (189 hommes, 246 femmes, 207 enfants dont 6 avaient moins de 6 mois). Quelques personnes sont parvenues à échapper au massacre. Parmi les morts, 44 réfugiés du village Charly en Lorraine, qui a pris le nom après guerre de Charly-Oradour, et aussi des travailleurs enrôlés de force dans le 643ème Groupement de Travailleurs Étrangers (Espagnols, Juifs de l'Europe de l'Est).

Agrandissement : Illustration 5

La division Das Reich (en tout 21 000 hommes) qui a perpétré ce crime de guerre était partie de Montauban. Alors qu'il n'avait que 7 ans, un ami m'a confié qu'il se souvient très bien, ainsi que sa sœur, l'avoir vu passer à Golfech et se livrant à des tirs sporadiques, au-dessus de la tête des enfants sortant de l'école, pour les effrayer. Un des régiments de cette division, harcelé par des maquisards, est l'auteur du massacre de Tulle le 9 juin : 99 otages pendus. Celui qui agira à Oradour exécute 18 habitants de Calviac (en Dordogne) et brûle le village le 8 juin.

Agrandissement : Illustration 6

Intérieur de l'église : 99 morts déjà (sur le champ de bataille) lors de la première guerre mondiale. Sur la plaque listant les noms de ces morts, est inscrite cette phrase de Lacordaire : "N'aurez-vous pas, Seigneur, des faveurs spéciales pour ceux qui vous arrivent enveloppés dans les plis du drapeau."

Agrandissement : Illustration 7

Ex-votos ayant survécu à l'incendie de l'église : merci à l'enfant Jésus, à la Vierge Marie et à Sainte-Bernadette, "modèle de piété, d'obéissance, de travail".

________

Cet acte de barbarie a été présenté comme purement gratuit, signe de la folie sanguinaire de ces troupes d'élite ayant combattu sur le front de l'est où elles avaient procédé à des massacres de masse de civils et à des exécutions de Juifs et de partisans, comme l'a montré Jean-Jacques Fouché dans Oradour (1). En réalité, la division Das Reich, si elle a pour mission d'écraser les résistants qui sont sur la route, remonte sur la Normandie. Les maquis s'emploient à freiner sa route. On ne sait pas pourquoi précisément Oradour est choisi, le régiment allemand n'ayant pas subi de pertes à l'approche du village. Il peut s'agir d'un acte de vengeance contre des attaques antérieures de partisans, une manière pour un chef de montrer sa fermeté à la hiérarchie nazie qui exigeait d'être intraitable avec la Résistance ou tout simplement un acte délibéré pour affoler les populations et les inciter à ne pas venir en aide aux maquis. Des habitants arrivés tard ne sont pas inquiétés : comme si la sale besogne était terminée ou qu'il fallait bien que l'on aille propager la nouvelle.

Agrandissement : Illustration 8

Plusieurs officiers dont le commandant du régiment ont été tués lors des combats de Normandie. Le commandant en chef de la division Das Reich, le général Lammerding, a vécu tranquillement en Allemagne de l'Ouest (2).

Agrandissement : Illustration 9

Un procès eut lieu en 1953 pour juger 21 soldats, dont 14 Français d'Alsace (des "malgré-nous"). Au même moment, dans le contexte de la guerre froide et dans un but d'unité nationale, les députés discutaient et votaient une loi d'amnistie qui exemptait les Français de la "responsabilité collective" (il fallait prouver leur responsabilité individuelle dans un crime de guerre). Le verdict : un soldat allemand fut condamné à mort, ainsi qu'un Alsacien engagé volontaire.

Agrandissement : Illustration 10

Les autres Alsaciens furent condamnés aux travaux forcés (entre 5 et 12 ans). L'Alsace, qui était déjà en ébullition, se mobilisa pour défendre ces "malgré-nous", ce qui provoqua une vive tension entre les deux régions. Dans le Limousin, on ne voyait pas pourquoi il faudrait être plus clément avec des Français qui avaient massacré leurs compatriotes. Même De Gaulle, qui avait accepté que le site d'Oradour soit un lieu de commémoration de la barbarie nazie, retiré à Colombey, vola au secours des Alsaciens. Et une loi d'amnistie pour les incorporés de force fut votée qui rendit caduc le verdict de Bordeaux. La colère à Oradour fut immense. On parla de "second martyre". On n'admettait pas cette mansuétude, alors même que beaucoup d'Alsaciens avaient résisté à la domination allemande et avaient refusé l'incorporation forcée. La Légion d'honneur et la Croix de guerre furent rendues, la plaque de bronze offerte par le Général De Gaulle au nom de la République également. La vie du village était scandée par les commémorations mais avec une grande méfiance à l'égard des officiels.

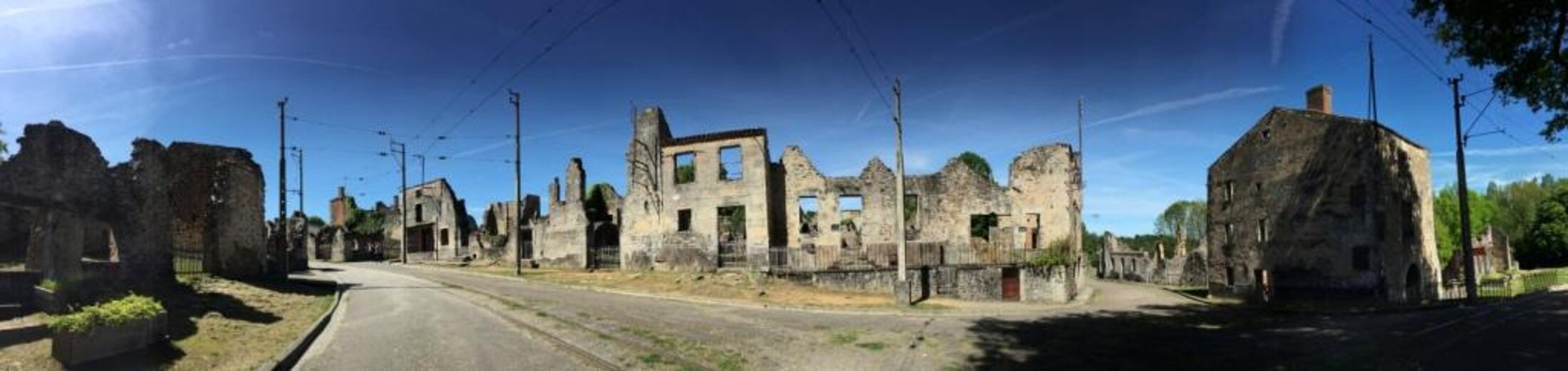

Un mémorial de ruines

Agrandissement : Illustration 11

Rapidement après le drame, il fut question de conserver le village en ruine pour en faire un mémorial. L'historienne américaine Sarah Farmer a très bien décrit les enjeux de ce culte du souvenir dans Oradour 10 juin 1944 (3). Avec une précision remarquable, comme savent le faire le plus souvent les historiens américains (cf. Paxton), elle livre la signification d'une telle démarche et les difficultés rencontrées. Il s'agissait de rendre hommage à un village "parfaitement innocent et cependant victime de la barbarie nazie" et de promouvoir une "mémoire collective". Un éditorial du quotidien de gauche Ce soir considérait, en septembre 1944, que les traces visibles conservées permettraient à "nos descendants" de venir "exalter la mémoire de nos morts et fortifier leur haine légitime contre leurs meurtriers".

Agrandissement : Illustration 12

Si les monuments aux morts de la Grande Guerre, jouant aussi sur la mémoire collective, ont une connotation, en général, guerrière, si les bombardements alliés de la Seconde aux effets désastreux (60 000 morts, soit 21 % des morts civils) ont peu de monuments (4), à Oradour on a transformé tout un village en mausolée, ce qui renforce le fait que les victimes vivaient de façon paisible, qu'elles n'étaient pas combattantes. L'expérience humiliante de la défaite est effacée, la passivité d'une majeure partie des Français pendant l'Occupation est occultée, la collaboration même d'une partie de la classe dirigeante à l'entreprise de mort portée par les Nazis passe à la trappe, et l'on érige, nous dit Sarah Farmer, un "temple d'un culte séculaire de la mémoire qui emprunte son imagerie au catholicisme". Elle cite De Gaulle : "Oradour est le symbole de ce qui est arrivé à la patrie elle-même". De ce fait, cela avait pour mérite d'atténuer la tension qui pouvait se développer entre la poignée de résistants et la population française qui, dans son ensemble, avait été sinon collaborationniste, du moins attentiste. Certains ont même cherché à inclure dans la loi l'idée que la France, ayant souffert comme à Auschwitz, elle n'est plus ce pays qui a été complice de persécutions et de déportations vers des camps de concentration et d'extermination. Mais cette dernière notation ne fut pas incluse dans le texte final.

Les promoteurs d'Oradour affichaient "une rhétorique quasi religieuse, s'appuyaient sur une tradition qui mêlait religion et nationalisme". L'Église catholique, qui avait largement soutenu Pétain et le régime de Vichy, n'avait pas à faire repentance, d'autant plus qu'elle s'empressait de glorifier tel ou tel membre du clergé qui, à titre individuel, avait su se comporter dignement.

Dès 1946, une loi décida de la conservation des ruines et de la construction d'un nouveau bourg. Ainsi, parmi tous les symboles, on avait aussi celui d'une "France renaissante", selon les termes mêmes du projet de loi.

Agrandissement : Illustration 13

Ce grand cimetière nécessitait, quant à lui, d'être entretenu car des ruines se dégradent toujours très rapidement, surtout quand l'habitat était fait de torchis et de pisé : certaines destructions peuvent ne pas dater de 1944. Il importe également de bien le surveiller car au début des objets disparaissaient, victimes de la convoitise de visiteurs soucieux d'emporter un souvenir. Un mur d'enceinte dut être érigé en 1949. On s'arrangea un peu avec la vérité : comme cette carcasse de la voiture du Dr Desourteaux, qui aurait été remplacée par une autre. Une proposition farfelue

Agrandissement : Illustration 14

prévoyait même les samedis et les dimanches de laisser apparaître des flammes et de la fumée du sommet de l'église. Un Centre de la Mémoire a été inauguré en 1999, avec des objets, tels des reliques, exposés dans des vitrines. On ne peut s'empêcher de penser à l'émotion éprouvée à

Agrandissement : Illustration 15

Auschwitz devant les montagnes de valises, de cheveux, de lunettes, de chaussures d'enfants. Mais, dans cette antre de l'horreur suprême, la masse des objets, remplissant des salles entières, fait immédiatement basculer le regard vers le crime qui y a présidé. Alors qu'à Oradour, les

Agrandissement : Illustration 16

objets expriment un quotidien ordinaire qui s'est soudain figé. Un vélo d'enfant, un jouet, un landau, des lunettes… De même, l'indication, dans les ruines, du nom de l'échoppe et de son propriétaire individualisent la commémoration, l'éloignant quelque peu d'un mémorial national dédié non pas au soldat mais aux civils inconnus.

Agrandissement : Illustration 17

Sarah Farmer s'interroge sur cette réification du souvenir. Elle s'appuie sur Bachelard pour dire que "les ruines ne sont pas nécessaires au souvenir". Ce qui compte c'est "l'image mentale de la maison de l'enfance et non pas l'objet physique lui-même". Je pense alors à cette scène (selon moi, à la fois la plus suggestive et la plus expressive qui soit d'une violence à son paroxysme) que l'on voit dans le film de Costa-Gavras, Amen, lorsqu'un officier nazi regarde par un œilleton ce qui se passe à l'intérieur de la chambre à gaz. La caméra ne montre rien de l'horreur mais celle-ci nous envahit soudain, et la tristesse, et le sentiment d'un malheur infini. Bien plus que si on nous avait montré ostensiblement des corps entassés. Mais peut-être parce que ces images nous les connaissons déjà, et qu'il a bien fallu d'abord les voir…

Agrandissement : Illustration 18

Par ailleurs, faut-il imposer aux survivants et aux vivants l'image permanente des stigmates de cet événement hors du commun ? Comment vivre dans un bourg tout neuf en ayant tout à côté une telle misère. Une habitante déclare : "j'aimerais pouvoir ouvrir ma fenêtre et ne pas voir les ruines". Je ne sais pas si on a interrogé les habitants des HLM de Drancy qui ont sous leurs yeux un wagon qui rappelle chaque jour que, de cet ancien camp d'internement, des milliers de détenus juifs sont partis pour Auschwitz ou Treblinka.

En Tchéquie, le 10 juin, date fatidique, 1942, Lidice, un village, a été entièrement détruit par les Nazis, anéanti : 173 hommes, de 15 à 84 ans sont exécutés sur place, 203 femmes déportées à Ravensbrück avec 83 enfants gazés à Chelmno (17 enfants furent "germanisés" et adoptés par des dignitaires SS du Reich). Reinhard Heydrich, "protecteur" de Bohême et de Moravie, un des instigateurs de la Solution finale, avait été assassiné par des résistants suspectés d'être originaires de ce village.

Aujourd'hui, il ne reste presque rien de ce village, sinon un espace vide. Quelques pierres indiquent où était la route. Après guerre, à proximité, un village nouveau fut construit, pour héberger les femmes qui n'étaient pas mortes dans les camps. Un musée surplombe l'espace vide. Sarah Farmer écrit : "le visiteur remarque ce qui n'est pas présent, alors que celui d'Oradour voit ce qui existe". L'un, Oradour, montre un site spécifique, l'autre symbolise la destruction nazie. Quel que soit le pays.

Agrandissement : Illustration 19

Photos : Yves Faucoup

Lidice

L'écrivain Laurent Binet, dans son roman HHhH évoque ce drame, puisqu'il déroule l'histoire de Heydrich et des jeunes gens chargés de l'abattre. L'ordre d'Hitler est de rayer Lidice de la carte. Même le cimetière est profané (ce qui n'a pas été le cas à Oradour). Binet dit que l'opinion mondiale, informée, est extrêmement choquée par ce crime de guerre qui se retourne finalement contre la propagande nazie. Pendant la guerre, aux États-Unis, au Mexique, à Cuba, au Venezuela, au Brésil, on se mobilise pour Lidice, en Inde et Égypte également. Sur des bombes larguées sur l'Allemagne par les Alliés le nom du village martyr était écrit au pinceau. Les deux résistants sont horrifiés par ce qu'ils ont déclenché et envisagent un dernier acte héroïque en se suicidant. Ils en sont dissuadés. Ils se demandent cependant s'ils ont bien fait d'abattre Heydrich. Au détour d'une page, Laurent Binet précise : "J'écris peut-être ce livre pour leur faire comprendre qu'ils se trompent".

Le film de Cédric Jimenez, tiré de ce roman, au titre éponyme, est sorti en salle cette semaine. Non seulement il met en scène le massacre méthodique du village de Lidice, mais, comme pour nous "venger", nous donne à voir en contrepoint une fusillade sanglante dans une église où se cachent les "terroristes" qui mettent hors d'état de nuire des dizaines de soldats allemands. Alors que les reconstitutions historiques sont plutôt bluffantes, là le film bascule : on n'est plus dans la vérité historique mais dans un culte de l'hémoglobine digne du cinéma américain, style Django Unchained.

. HHhH, par Laurent Binet, éd. Grasset, 2010. Prix Goncourt du premier roman. Ces lettres étaient utilisées dans la SS pour dire : "Himmlers Hirn heisst Heydrich" ["le cerveau de Himmler s'appelle Heydrich"]

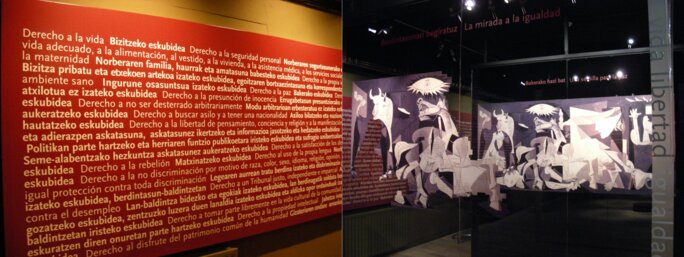

Guernica

Agrandissement : Illustration 21

Le bombardement de la Légion Condor (33 bombardiers) sur cette petite ville basque, le 26 avril 1937, provoqua la mort de 800 à 1000 personnes. Les 2/3 des maisons furent incendiées et réduites en ruines. La ville fut reconstruite sur place. Un musée aujourd'hui nous montre l'intérieur d'une maison reconstitué. Une voix off explique ce qui s'est passé, le beau temps, le marché, le vrombissement des avions, puis le bruit d'une explosion nous met dans le noir complet. La lumière revient et nous donne à voir, derrière une vitre, la même pièce totalement détruite. Les objets de la vie courante sont là, dans un amas de gravas. Impressionnant mais un peu court comme mode de commémoration.

Agrandissement : Illustration 22

______

(1) Éditions Liana Levi, 2001.

(2) La RDA jugea en 1983, à Berlin-Est, un soldat allemand qui avoua avoir abattu une femme âgée qui ne parvenait pas à se déplacer pour rejoindre le lieu de rassemblement.

(3) Éditions Perrin, coll. Tempus, 2004 (première parution : 1994).

(4) Et s'il y a monument, il n'est pas toujours évident pour les non-initiés que les auteurs des bombardements ne sont pas les Allemands. Voir mon article sur ce blog 8 mai 44, Remember !

Agrandissement : Illustration 23

Billet n° 327

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr

Tweeter : @YvesFaucoup

[Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Voir présentation dans billet n°100. L’ensemble des billets est consultable en cliquant sur le nom du blog, en titre ou ici : Social en question. Par ailleurs, tous les articles sont recensés, avec sommaires, dans le billet n°200. Le billet n°300 explique l'esprit qui anime la tenue de ce blog, les commentaires qu'il suscite et les règles que je me suis fixées.