Agrandissement : Illustration 1

Il y a exactement 75 ans, le 25 septembre 1944, un journal américain publiait la toute première photo d'un camp d'extermination, Majdanek, libéré par l'Armée soviétique.

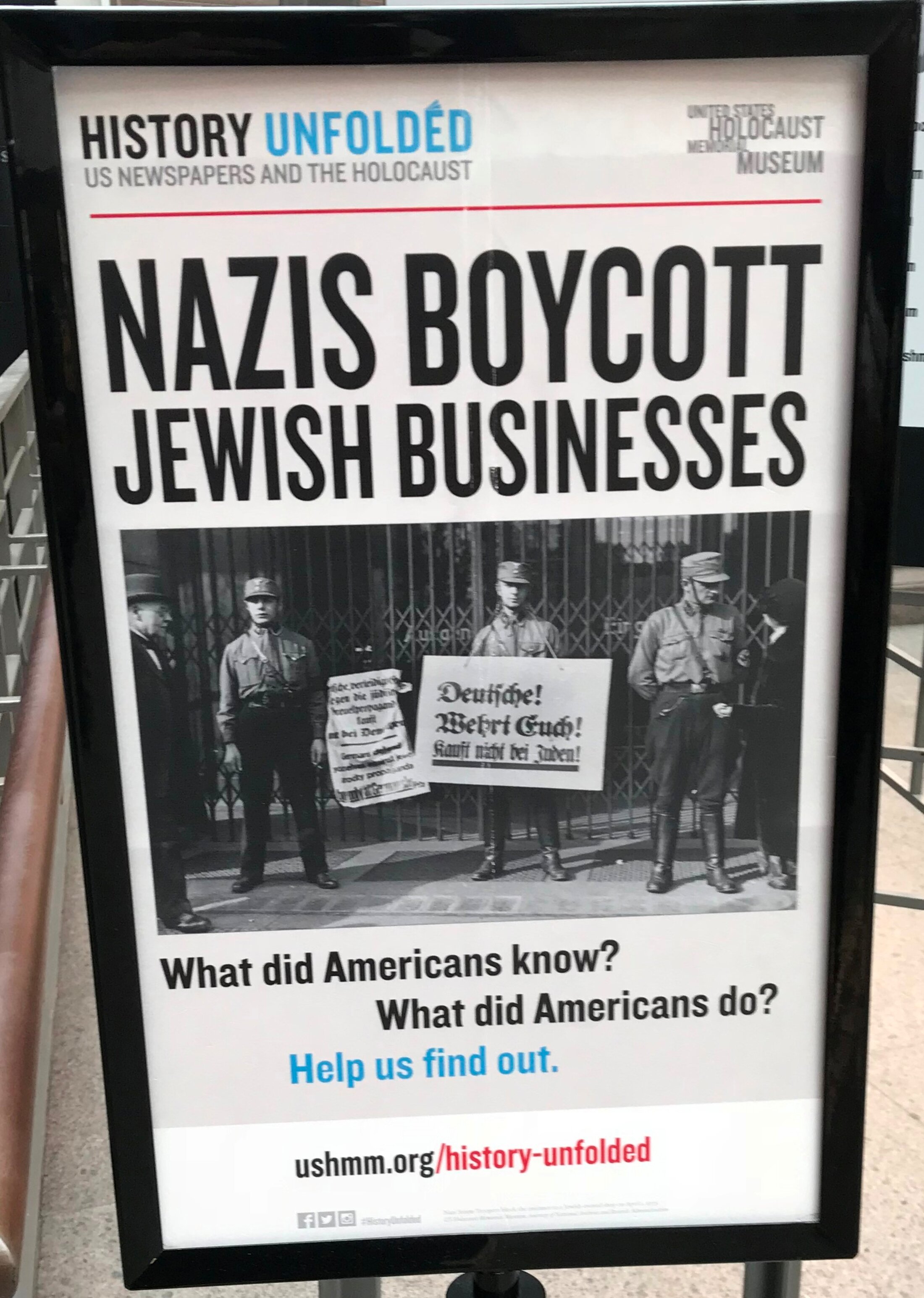

L'an dernier, au cours d’un voyage aux États-Unis, je disposais de peu de temps pour visiter le National Mall de Washington, immense esplanade entre Capitole et Obélisque. Il y a tant à voir, nombreux musées donnant sur cette esplanade, dont ceux que j'ai choisi alors de privilégier : celui du Mémorial de l’Holocauste, celui, remarquable, de l'histoire et de la culture afro-américaine, celui du journalisme (un peu à l’écart). Je rends compte ici du Musée du Mémorial de l’Holocauste, plus précisément d’une exposition en son sein portant spécialement sur ce que savaient et ont fait les États-Unis (j’y ai fait une allusion récemment dans un billet en présentant l’ouvrage de Daniel Schneidermann, Berlin 1933).

Agrandissement : Illustration 2

Le musée s’ouvre sur une déclaration quelque peu ampoulée de Bill Clinton lors de l’inauguration en avril 1993, dans laquelle il exprime son espoir que, de ce lieu d’une immense tristesse, se dégagera un « brillant espoir » : car « si ce musée peut mobiliser la moralité, alors ceux qui ont péri peuvent gagner une part d’immortalité ».

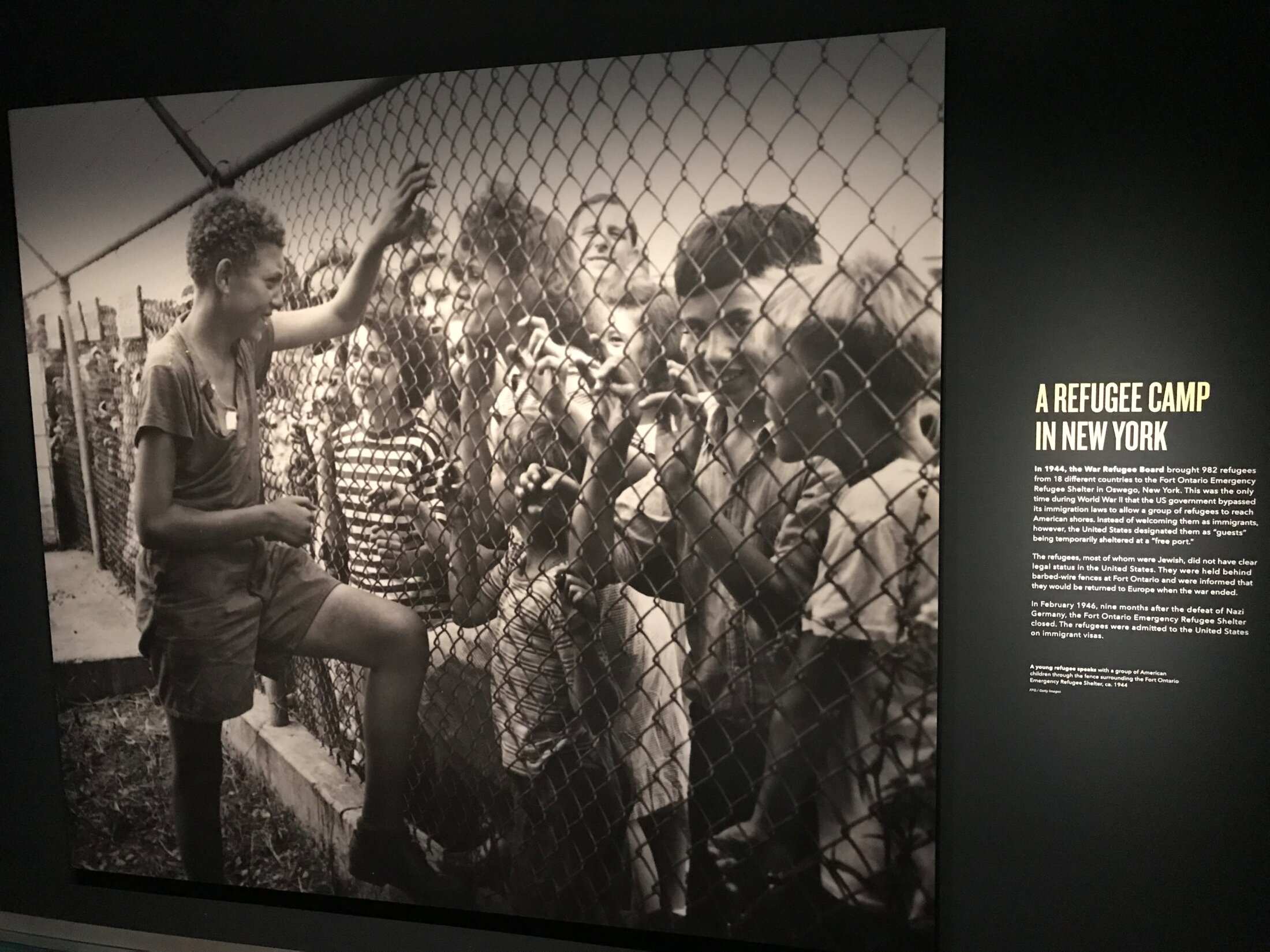

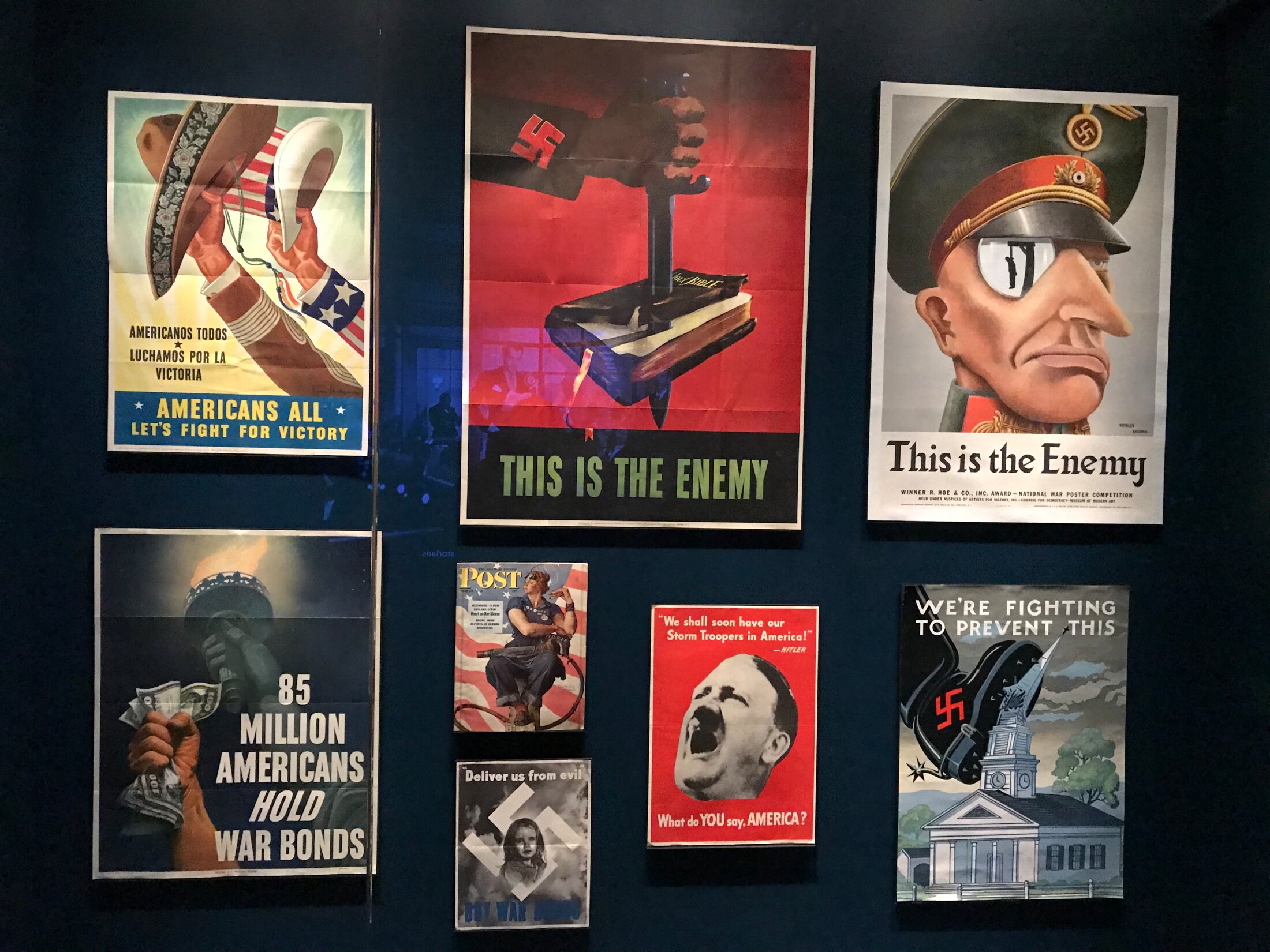

Que savaient les Américains, qu’ont-ils fait, qu’auraient-ils pu faire de plus ? La tragédie de la Shoah, nous explique-t-on, interpelle les Européens sur ce qu’ils auraient pu faire pour mettre un terme à la montée du nazisme en Allemagne et le génocide qui s’en est suivi. Mais la question peut être aussi posée à la communauté internationale, y compris aux États-Unis. Certes, « l’armée américaine s’est battue pendant près de quatre ans pour défendre la démocratie et plus de 400 000 Américains sont morts ». Les citoyens américains ont accepté de subir d’énormes sacrifices pour libérer l’Europe de l’oppression nazie, mais « sauver des Juifs et d’autres personnes ciblées pour meurtre par le régime nazi et ses collaborateurs n’est jamais devenu une priorité ». Les États-Unis à eux seuls n’auraient pu empêcher l’extermination, mais « on aurait pu faire plus pour protéger les six millions de Juifs tués ».

Agrandissement : Illustration 3

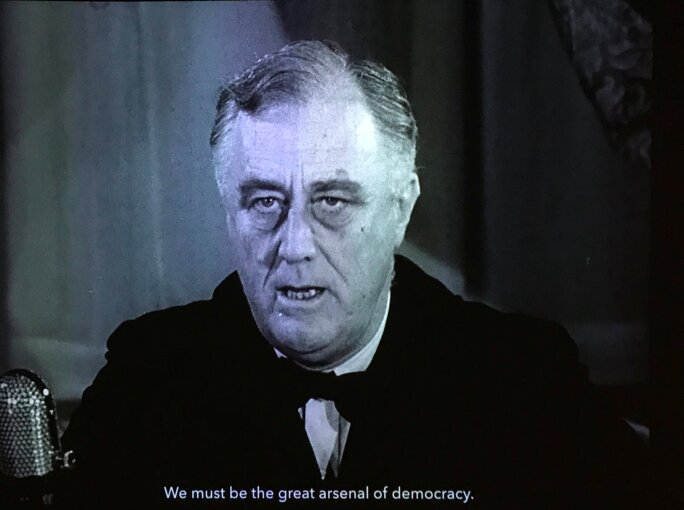

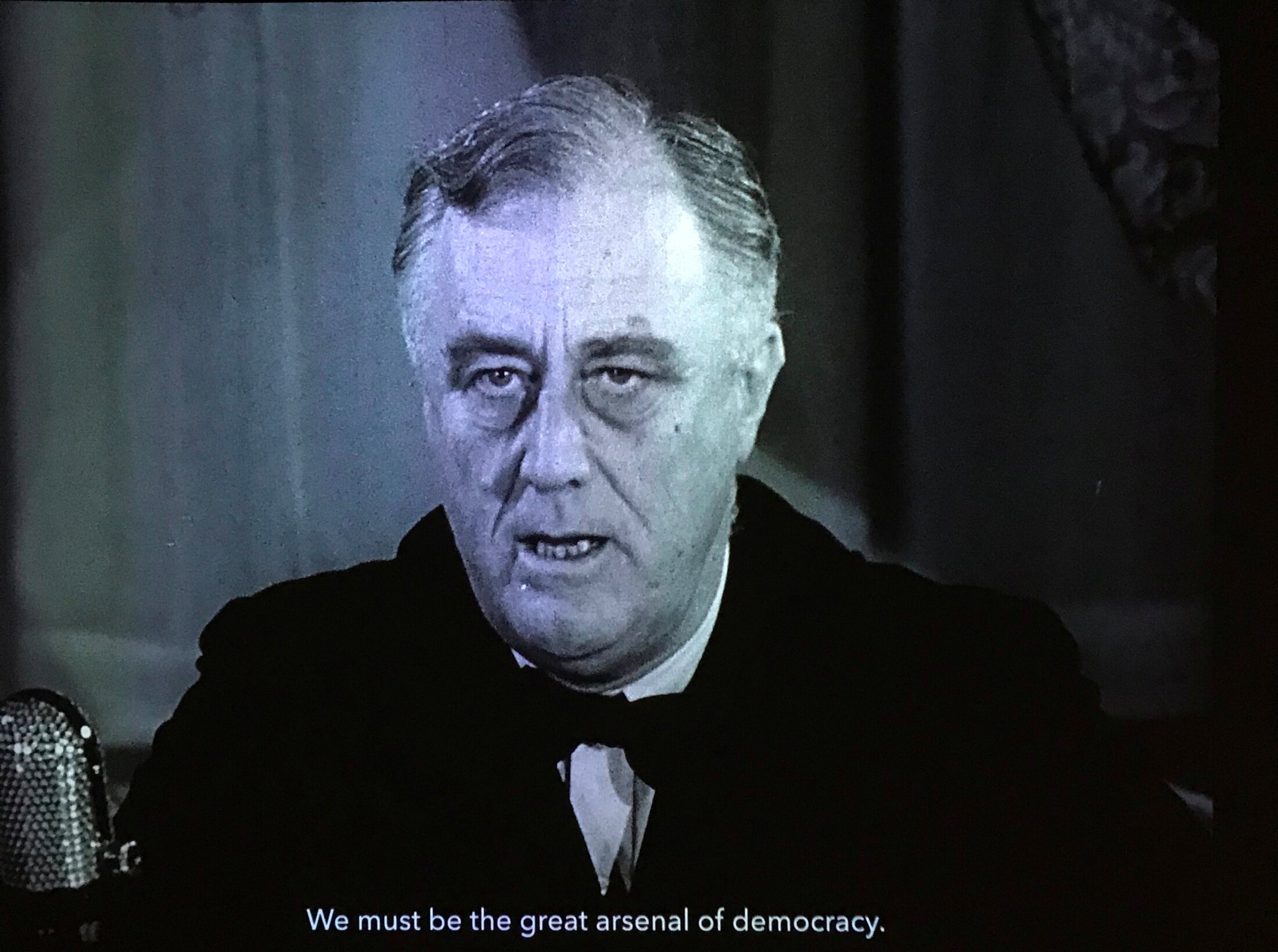

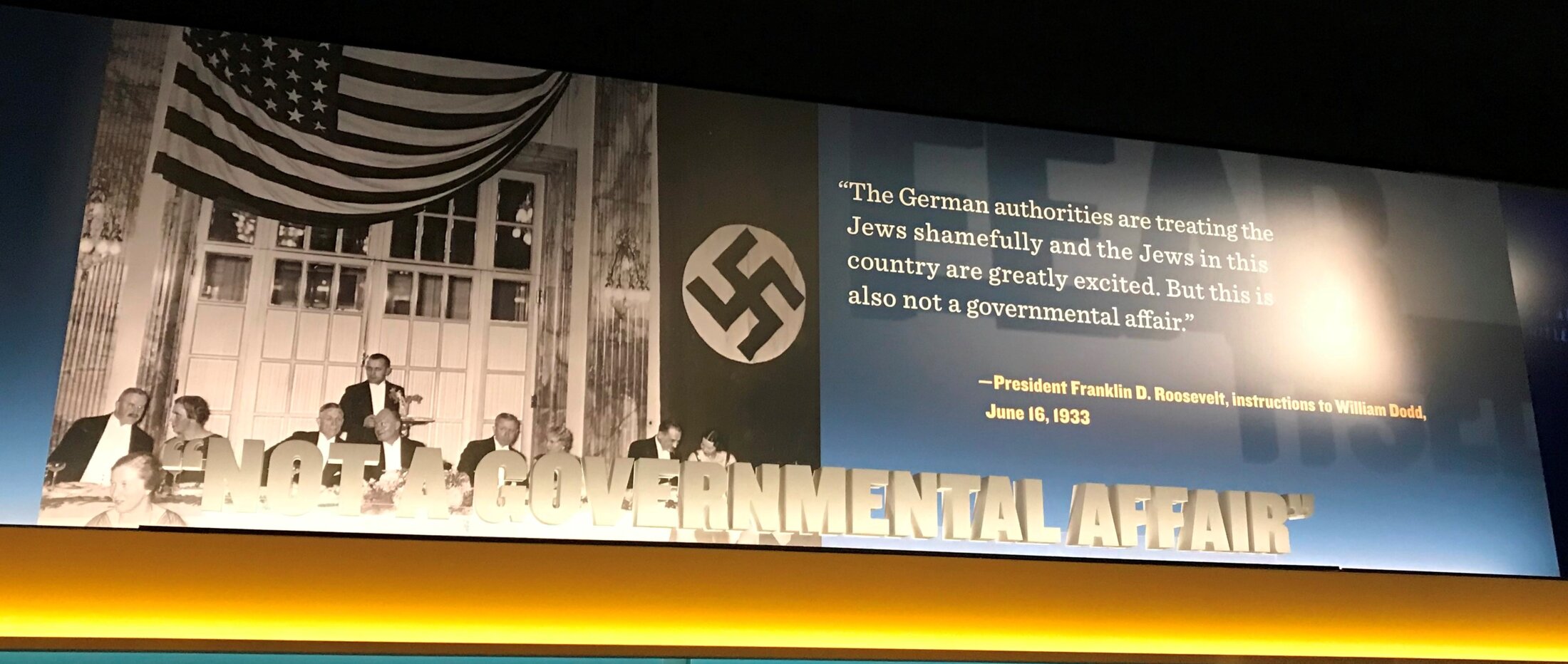

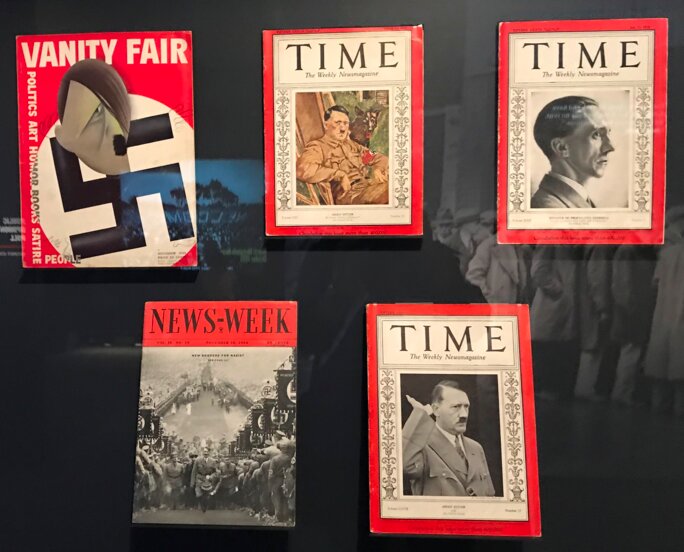

L’exposition a pour but de montrer « les motivations, les pressions et les peurs qui ont façonné les réactions des Américains au nazisme, à la guerre et au génocide. » A l’époque de l’accession d’Hitler au pouvoir à Berlin, les Américains doivent faire face à « leurs propres peurs et défis ». D’une part le chômage (25 % de chômeurs pendant la Grande Dépression), d’autre part la ségrégation raciale. Certains militent pour qu’il n’y ait plus jamais la guerre, d’autres se méfient des immigrants, et les exactions du Ku Klux Klan perdurent. Le Président Franklin D. Roosevelt, après avoir reconnu que les Juifs sont traités « de façon honteuse par les autorités allemandes », lâche tout de go que cela ne concerne en rien le gouvernement américain (16 juin 1933). Des instituts de sondage interrogent la population : « Pensez-vous que les États-Unis ont commis une erreur en entrant dans la première guerre mondiale ? » (janvier 1937).

Agrandissement : Illustration 4

Dès l’arrivée d’Hitler au pouvoir, les diplomates américains à Berlin sont bien conscients des persécutions infligées par les Nazis aux Juifs ainsi qu’aux opposants politiques. Mais les règles de la diplomatie les contraignent à ne pas interférer. Ils se contentent de constater que le « passe-temps favori » des SA [les sections d’assaut nazies] est de s’attaquer aux Juifs et qu’elles ne sont pas prêtes à « être privées de leur proie ». Dès le printemps 1933, des dizaines de milliers d’Américains signent des pétitions contre le traitement imposé aux Juifs, des centaines de pétitions ont été ainsi envoyées au Département d’État, en vain.

Agrandissement : Illustration 5

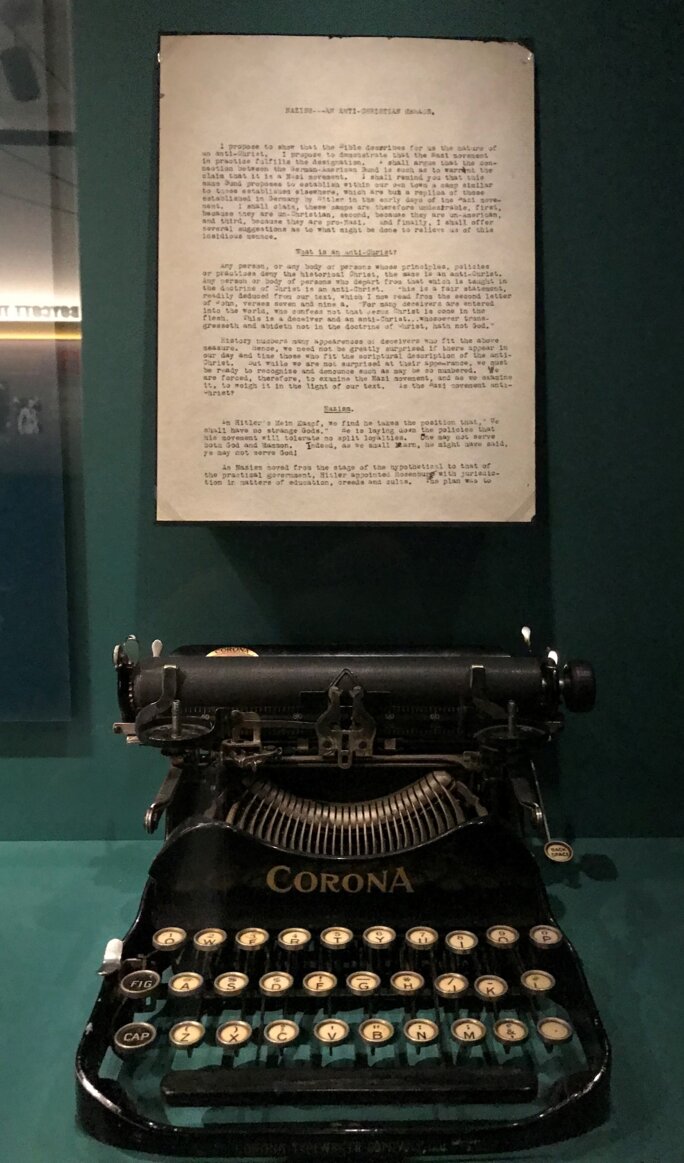

L’exposition présente une page dactylographiée déposée sur une machine à écrire Corona : le texte date de 1937 et est titré Le Nazisme n’est pas chrétien. Son auteur est le Pasteur Edgar N. Lindsay : « ces camps sont… indésirables, d’abord parce qu’ils sont non-chrétiens, deuxièmement parce qu’ils ne sont pas américains, et troisièmement parce qu’ils sont pro-nazis ». Façon prémonitoire de tolérer les camps bien de chez nous, quand il s’agira d’interner les (42000) américains d’origine japonaise à partir de 1942, après Pearl Harbor et l’entrée en guerre des États-Unis.

Huit millions de Juifs résident sur l’aire d’influence d’Hitler, soit la moitié des Juifs du monde entier. L’annexion soudaine de l’Autriche est venue mettre 200 000 Juifs supplémentaires sous le joug nazi. Des milliers de Juifs autrichiens sollicitent le consulat américain de Vienne pour obtenir un visa, comme cela a déjà été le cas à Berlin. Alors un mois après l’Anschluss, le président Roosevelt organise une conférence internationale sur la crise des réfugiés. C’est ainsi que 32 pays se réunissent à Évian, en France, en juillet 1938. La plupart des participants invoquent des raisons économiques pour justifier leur réticence à accueillir des réfugiés. Certains ont carrément déclaré qu’ils ne voulaient pas admettre de Juifs sur leur territoire. Des journaux américains ont critiqué cette attitude, comme le Time qui écrit : « Toutes les nations présentes ont exprimé leur sympathie pour les réfugiés, mais peu ont offert de leur permettre de venir à l’intérieur de leurs frontières ».

En janvier 1939, un institut de sondage interroge l’opinion publique : « Il a été proposé que le gouvernement autorise l’entrée de 10 000 enfants réfugiés d’Allemagne dans ce pays et leur placement dans des foyers américains. Êtes-vous favorable à ce plan ? ». Plus cynique, la question posée trois mois auparavant, en novembre 1938 : « Approuvez-vous ou désapprouvez-vous le traitement nazi des Juifs en Allemagne ? ».

Agrandissement : Illustration 6

L’exposition considère que seul un petit nombre d’Américains a osé s'engager en faveur des Juifs persécutés, surmontant d’énormes défis. Souvent ils travaillaient dans des associations religieuses ou humanitaires, utilisant des moyens légaux et illégaux, mettant leur propre sécurité en péril, pour venir en aide aux personnes les plus menacées, en prenant le risque de se rendre dans des régions d’Europe contrôlées ou occupées par l’Allemagne nazie. Ils croyaient au ciel ou ils n’y croyaient pas (ceux-là « pensaient qu’ils faisaient simplement ce qu’il fallait »), mais leurs efforts ont permis à des milliers de Juifs d’échapper à l’Holocauste. C’est ainsi qu’un couple, Gilbert Kraus (avocat) et son épouse Eleanor, ainsi qu’un pédiatre de Philadelphie, Robert Schless, se sont rendus à Vienne en juin 1939 avec l’organisation Brith Shalom, et, compte tenu des obstacles mis à leur départ, les parents acceptèrent la mort dans l’âme que seuls leurs enfants, au nombre de 50, rejoignent les États-Unis où ils séjournèrent d’abord dans un camp avant de rejoindre des parents ou des familles d’accueil.

Si Hollywood a traité du nazisme avant-guerre, après 1940, les films populaires comme The Mortal Storm, Foreign Correspondent, Sergent York ou Casablanca (1942, qui obtient l’Oscar du meilleur film) ne traitent pas des victimes du nazisme, excepté Le Dictateur de Chaplin.

Double-V

L’effort de guerre (4 millions de soldats) conduit les femmes à venir nombreuses (deux millions) dans les usines. L’armée est ségréguée, ce qui conduit des Afro-Américains à protester et à lancer une campagne nommée Double-V, c’est-à-dire pour la Victoire contre le fascisme à l’étranger et la Victoire contre le racisme chez eux. Il n’empêche que la moitié des Américains considèrent que « les Juifs ont trop de pouvoir et d’influence » aux États-Unis.

C’est alors que l’Amérique découvre le plan nazi d’extermination des Juifs. Un panneau de l’exposition précise : « L'assassinat de Juifs par des groupes de civils allemands a commencé à l'été 1941 dans le cadre de l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne. En janvier 1942, des responsables nazis de haut rang organisèrent secrètement ce qu'ils appelaient la "Solution finale à la question juive", qui consistait à anéantir systématiquement les Juifs d'Europe. Dix mois plus tard, la nouvelle de la "Solution finale" parvint au public américain. »

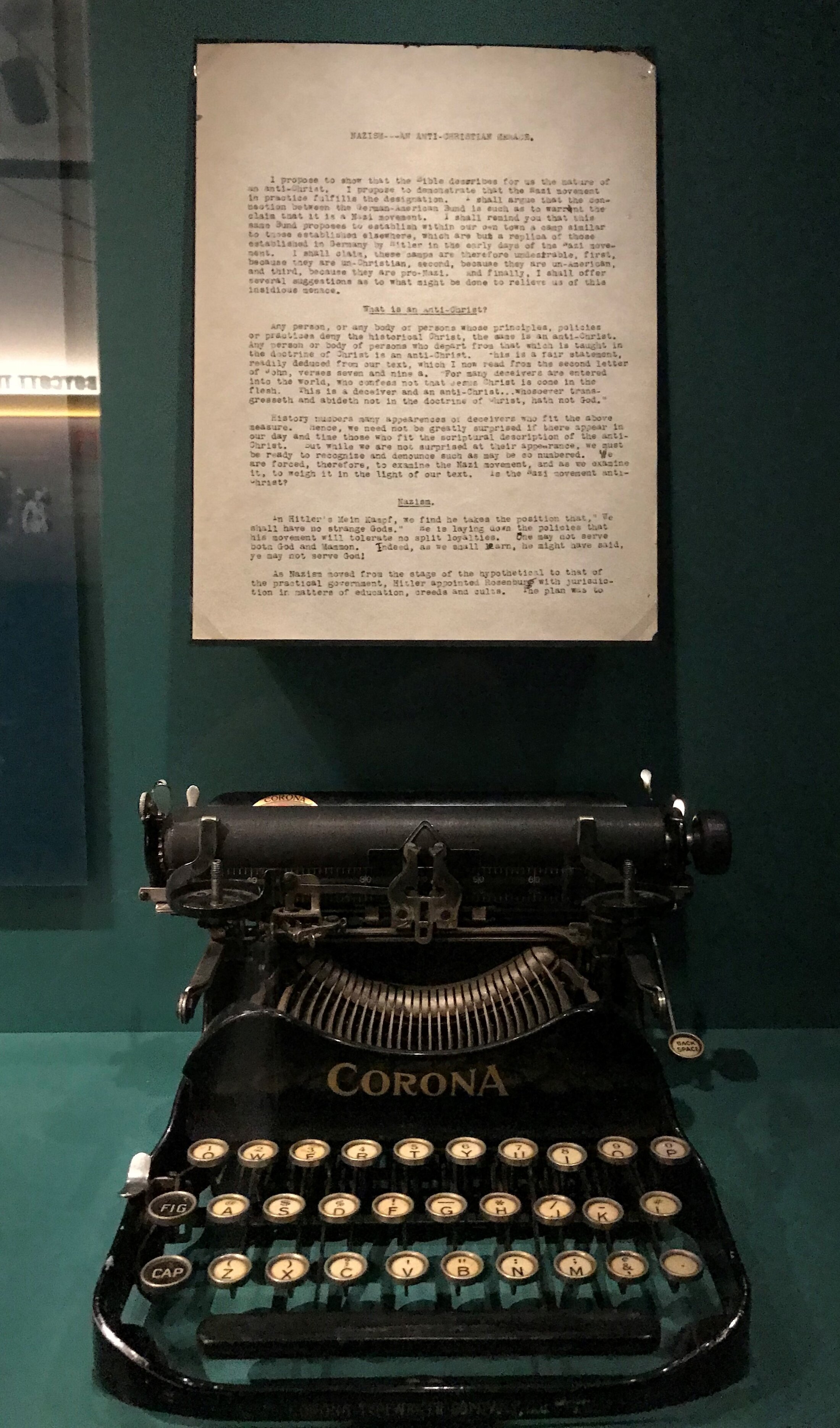

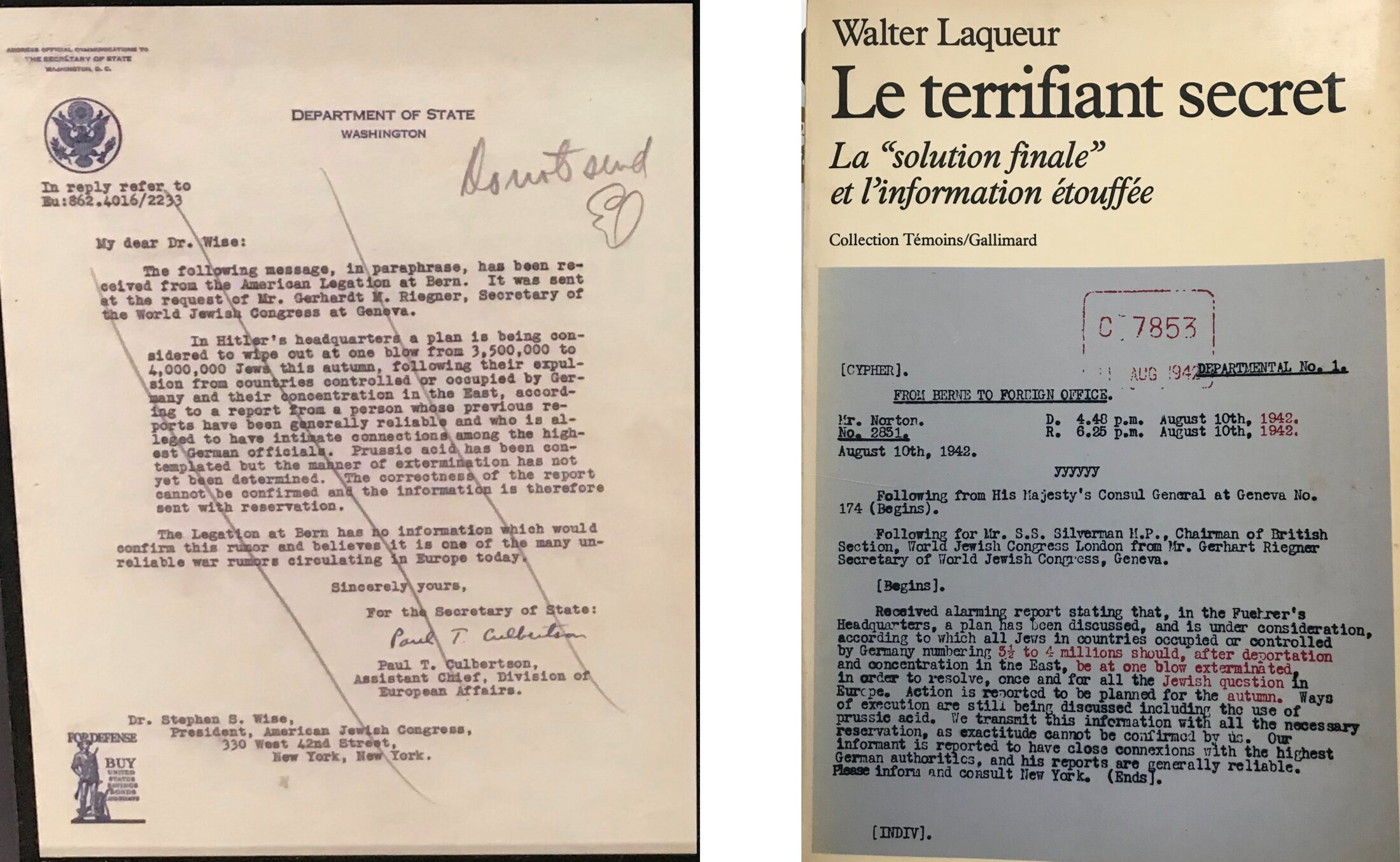

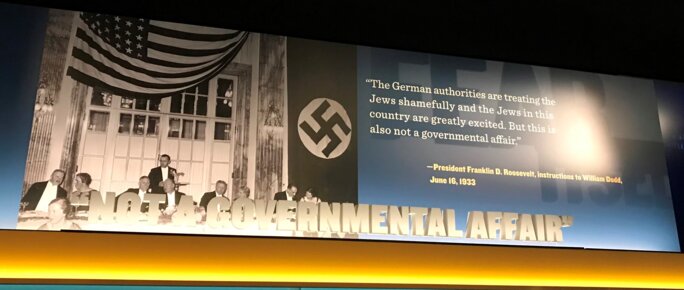

Les diplomates américains et britanniques sont informés le 8 août 1942 par un télégramme de Gerhart Riegner, représentant du Congrès juif mondial en Suisse, que les Nazis ont concocté un plan d’assassinat des Juifs d’Europe. Ce télégramme n’est pas présenté dans l’exposition mais il est connu : il est d’ailleurs reproduit en couverture du livre de Walter Laqueur Le terrifiant secret [coll. Témoins Gallimard]. On y lit que « 3 ½ à 4 millions de Juifs doivent être exterminés d’un coup pour résoudre définitivement la question juive en Europe » : l’opération est planifiée pour l’automne et la méthode employée pourrait être de « l’acide prussique ».

Agrandissement : Illustration 7

Le Département d’État américain envisage d’informer Stephen S. Wise, le président du Congrès juif américain, à New York, qui dès mars 1933 avait protesté contre les persécutions nazies infligées aux Juifs. Une lettre est préparée reprenant à peu près les termes du télégramme de Riegner. Cependant, si le télégramme précisait que l’information était transmise avec réserve, sans pouvoir en assurer l’exactitude, tout en affirmant que l’informateur est signalé comme ayant « des liens étroits avec les plus hautes autorités allemandes », le projet de lettre du Département d’État cherche manifestement à minimiser en prétendant que « la Légation de Berne n’a pas d’informations qui confirmeraient cette rumeur et la considère comme l’une des nombreuses rumeurs de guerre non fiables qui circulent en Europe aujourd’hui ». Malgré ces précautions, finalement la lettre n’est pas envoyée. Elle est barrée au crayon et annotée : « do not send ». On sait aujourd’hui que le génocide avait débuté depuis un an, que 1,5 million de Juifs avaient déjà, à cette date, été exterminés, abattus pour l’essentiel par les Einsatzgruppen, bataillons qui fusillaient sur place les populations.

En août 1942, le monde entier savait

De son côté, un parlementaire britannique, Samuel Sydney Silverman, reçoit à Londres l’information de Riegner et la transmet aussitôt par télégramme au rabbin Wise à New York, le 29 août 1942. Wise demande alors, début septembre, au sous-secrétaire d’État Summer Welles de vérifier les informations contenues dans le télégramme de Riegner. Welles vérifie auprès de sources européennes et, en novembre, informe Wise que les informations sont vraies. Wise informe alors l’Associated Press le 24 novembre 1942 et plusieurs journaux livrent l’information le lendemain au public américain : « les Nazis exterminent les Juifs de sang-froid ». Le rabbin Wise déclare que deux millions de Juifs ont déjà été tués dans les zones occupées. Dans L’abandon des Juifs, les Américains et la solution finale, l’historien David S. Wyman écrit qu’au cours de ces trois mois (août-novembre 42 au cours desquels les Américains tergiversent) un million de Juifs furent exterminés ce qui porte à au moins 2,5 millions depuis le début de la Solution finale : il s’appuie sur des études approfondies après-guerre (dont celles de l'ouvrage monumental de Raul Hilberg, La destruction des Juifs d’Europe) : le chiffre annoncé par Wise, en plein cœur des événements, était donc relativement précis.

Les Alliés attendent la mi-décembre pour publier un communiqué commun dans lequel ils « condamnent avec la plus grande fermeté cette politique bestiale d’extermination de sang-froid [des Juifs d’Europe] » et « réaffirment leur résolution solennelle d’assurer que les responsables de ces crimes n’échappent pas au châtiment et de faire pression avec les mesures pratiques nécessaires à cette fin ». Lors d’une émission de CBS le 13 décembre 1942, Edward R. Murrow déclare : « ce qui se passe, c’est ceci : des millions d’êtres humains, pour la plupart des Juifs, sont rassemblés avec une efficacité sans merci et assassinés ».

A partir de ce moment l’information est connue, les journaux s’en font l’écho, mais ils renvoient à leurs pages intérieures les informations les plus tragiques, comme pour les banaliser. Il est vrai (et le Musée ne craint pas de l’indiquer) qu’au cours de la Première Guerre mondiale des histoires fausses d’atrocités commises à l’encontre des civils avaient été propagées : les lecteurs américains « ont donc peut-être rejeté les informations faisant état de meurtres de masse ». En tout cas, contrairement à certaines idées reçues, il parait évident que l’information sur les camps de la mort n’a pas été connue du public seulement lors de la libération de ces camps.

Agrandissement : Illustration 8

Jan Karski, combattant de la résistance polonaise, ayant reçu des informations précises sur l’extermination, est parvenu à se rendre à Londres puis à Washington pour prévenir les Alliés (scène inoubliable dans Shoah quand Claude Lanzmann l’invite à raconter ce qu’il a vu à Varsovie et qu'il demande un temps avant de pouvoir répondre, submergé par l'émotion). Il est reçu par Roosevelt le 28 juillet 1943 mais le Président s’en est tenu à sa ligne de conduite : tout faire pour gagner la guerre, la question du génocide sera alors résolue, mais ne rien faire de spécifique, en attendant, pour l'enrayer.

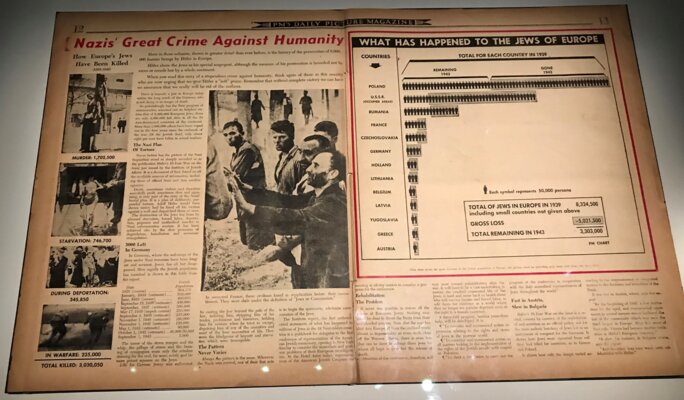

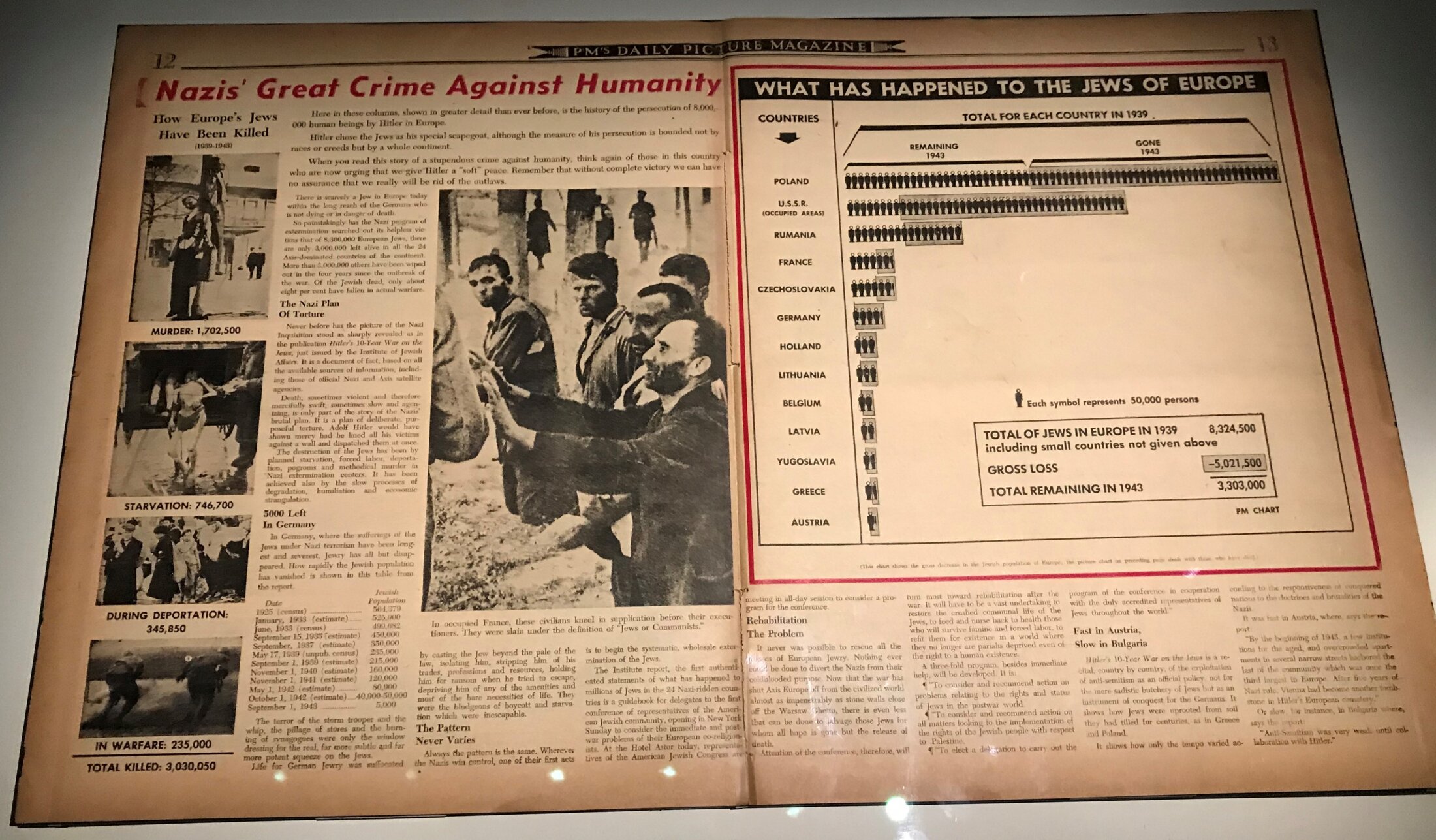

Agrandissement : Illustration 9

Le Daily Picture Magazine, paraissant à New York, publie un article le 27 août 1943 : il a pour titre Le grand crime contre l’humanité commis par les Nazis, et évalue à 5 millions le nombre de Juifs assassinés en Europe (exactement 5 021 500) sur les 8,3 millions d’avant-guerre, détaillant les chiffres pays par pays. Il va de soi que cette information, parlant de « tortures » et de « centres d’extermination », publiant de tels chiffres, justifierait d’être à la Une de tous les journaux : là, elle ne parait qu’en pages 12 et 13 !

Agrandissement : Illustration 10

Taisez ce crime que je ne saurais voir

Par ailleurs, le Département d’État a demandé aux diplomates suisses « de ne plus transmettre d’informations sur le meurtre de masse de Juifs » pour éviter des protestations. Aux Bermudes, en avril 1943, États-Unis et Grande-Bretagne se concertent à propos des réfugiés : ils s’entendent pour ne pas ouvrir leurs portes aux réfugiés juifs ni entreprendre des opérations de sauvetage. Le secrétaire d’État adjoint, Breckinridge Long, prétend que les États-Unis ont déjà accueilli 580 000 Juifs, ce qui est faux [le chiffre exact est inférieur de moitié]. Emanuel Celler, un membre du Congrès, déclare en décembre 1943 : « Si des hommes du tempérament et de la philosophie de Long continuent de contrôler l’administration de l’immigration, nous pouvons enlever cette plaque de la statue de la Liberté et éteindre ‘la lampe à côté de la porte d’or’ » (1).

Agrandissement : Illustration 11

Envoie-les moi, les déshérités,

que la tempête me les rapporte

Je dresse ma lumière

au-dessus de la porte d’or !

L’exposition fait part de tensions qui auraient existé entre des cadres de l’administration américaine. Constatant que le Département d’État dissimule les meurtres de Juifs, le personnel du Département du Trésor s’insurge, l’accusant auprès du secrétaire au Trésor d’être « coupable » de « tergiversations flagrantes et d’inaction délibérée », ce qui constitue « l’acquiescement de ce gouvernement [US] à l’assassinat des Juifs ». Josiah DuBois, l’assistant spécial du secrétaire au Trésor, estime que « le taureau doit être pris par les cornes [the bull has to be taken by the horns] pour régler cette question juive et faire sortir l’affaire du Département d’État et la mettre entre les mains d’une agence prête à s’en occuper frontalement ».

Un rapport secret personnel adressé au président Roosevelt est présenté (collection du Musée, non daté mais sans doute fin décembre 1943 ou début janvier 1944) : il décrit le meurtre de masse des Juifs d’Europe comme « l’un des plus grands crimes de l’histoire », accusant le Département d’État de mensonges, de déclarations inexactes, d’inaction depuis que l’on connait le projet d’extermination d’Hitler, d’absence de mesures positives pour sauver ces personnes, accusant ses fonctionnaires de « gross procrastination ». « Nous avons parlé, nous avons sympathisé ; nous avons exprimé notre horreur ; il est temps d’agir et depuis longtemps ».

Agrandissement : Illustration 12

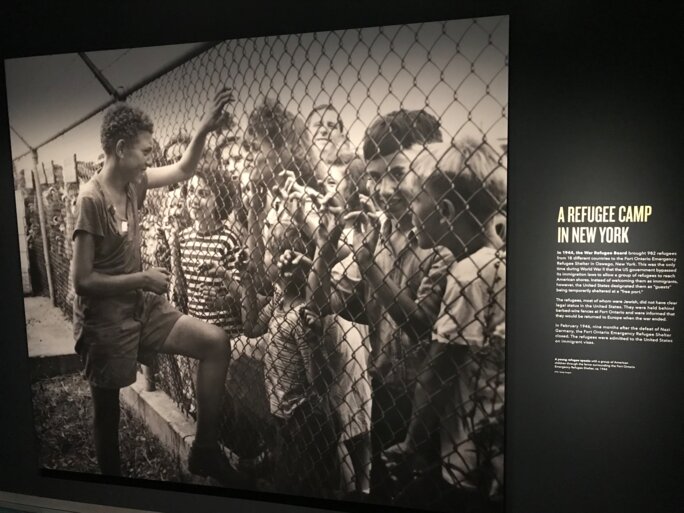

Alors Roosevelt finit par se bouger : il signe un décret le 22 janvier 1944 établissant le Conseil des réfugiés de la guerre [War Refugee Board, WRB] chargé de secourir et de soulager les victimes de l’oppression nazie tant que cela n’interférerait pas dans les efforts de guerre. Ce comité a coordonné les organisations américaines et internationales d’aide aux réfugiés, dépensant des millions de dollars pour des opérations de secours et de sauvetage en Europe. Les représentants de ce Conseil ont fait pression sur des pays neutres pour qu’ils apportent une aide diplomatique aux Juifs, ce sont eux qui ont recruté le célèbre homme d’affaires suédois Raoul Wallenberg qui participa au sauvetage de milliers de personnes en Hongrie. Au total, le WRB aurait assisté des centaines de milliers de Juifs.

Ne rien faire… sinon gagner la guerre

Agrandissement : Illustration 13

On a souvent disserté sur le fait de savoir s’il était possible d’enrayer l’entreprise génocidaire nazie. L’idée a été émise de bombarder les voies ferrées qui permettaient jusqu’à la toute fin du Troisième Reich d’acheminer les victimes vers la mort, et même de bombarder les chambres à gaz (car à partir d’une certaine date, l’aviation alliée avait des photos précises, du camp d’Auschwitz par exemple). Pour ce qui est de la conduite de la guerre, on sait, nous l'avons vu, que Roosevelt considérait que rien ne devait être entrepris en dehors de la stratégie ayant pour unique but de gagner la guerre, victoire qui impliquerait la fin de l’extermination. Simone Veil elle-même a considéré que c’était la seule voie possible. L’écrivain Yannick Haenel a traité de l’affaire de Jan Karski à New York dans un livre où il reprochait au président des États-Unis d’avoir eu du mépris pour Karski, l’écoutant à peine et ne donnant pas suite à ses suppliques (intervenir au plus vite). Claude Lanzmann, le réalisateur de Shoah, ayant tendance à considérer qu’il était seul autorisé à traiter du sujet (c’est lui qui avait filmé Karski), accusa Haenel de plagiat et de « falsification de l’histoire », prenant étrangement la défense de Roosevelt.

On pourrait croire que ce questionnement est venu après-guerre. Or il fut d'actualité aux États-Unis durant la guerre et cette exposition a le mérite de l'évoquer alors qu'il avait été reproché au musée de passer cette question quasiment sous silence (comme, par ailleurs, est relativement négligé le rôle de l'Armée soviétique dans la victoire contre le Nazisme). Le WRB reçut de nombreuses recommandations provenant d’organisations juives ou du public américain sur la manière de sauver les Juifs. Parmi elles et en bonne place, figurait un appel aux Alliés pour qu’ils bombardent les lignes de chemin de fer transportant des Juifs jusqu’au camp d’Auschwitz-Birkenau, les chambres à gaz ou même le camp en son entier. Le WRB ne rejeta pas ces demandes mais les communiqua au Département de la Guerre qui opposa le fait que le bombardement était « irréalisable » et constituait un « détournement » des opérations « essentielles au succès » de la guerre. En août et septembre 1944, cependant, le Département de la Guerre autorisa le bombardement de l’usine de Buna d’IG Farben (traitement du pétrole et du caoutchouc), à la fois cible industrielle stratégique et camp de travail esclavagiste, seul camp (dépendant d’Auschwitz) à avoir été visé par les Alliés. En novembre, les informations précises parvenant aux USA sur des massacres massifs perpétrés à Auschwitz, le directeur du WRB, John Pehle, réclama plus que jamais le bombardement du camp, qui avait été touché par quatre frappes. Mais la réponse fut comme toujours : ne pas se détourner de l’objectif principal consistant à gagner la guerre. Point barre.

Agrandissement : Illustration 14

D’ailleurs, si les militaires invoquaient le fait que les Allemands étaient capables de réparer très vite les voies ferrées endommagées et qu’un bombardement aurait fait de nombreuses victimes, des organisations juives elles-mêmes s’opposaient à un tel acte de guerre tuant des Juifs. Les uns et les autres, manifestement, n’intégraient pas le fait que le nombre de victimes, comme l’écrit Wyman, était à tout instant bien supérieur aux dommages causés par un éventuel bombardement, mais ils craignaient que les Nazis se fassent un plaisir de proclamer à la terre entière que ce sont les Alliés qui tuent des Juifs. Le propos de l’exposition est de dire que l’Holocauste n’aurait pu être prévenu par les États-Unis mais qu'ils auraient pu informer publiquement sur les atrocités nazies ce qui aurait fait pression sur les Alliés et les nations neutres et les aurait inciter à venir en aide aux Juifs en danger de mort.

Les premières photos insoutenables, prises par les Soviétiques au camp de Majdanek qu'ils ont investi le 24 juillet (restes humains et stocks de chaussures) paraissent dans Newsweek le 25 septembre 1944. La plupart des camps ne seront libérés, par l’Armée Rouge que quatre à six mois plus tard (Auschwitz le 27 janvier et Bergen-Belsen le 15 avril).

Winston Churchill avait déclaré le 24 août 1941, alors que les renseignements britanniques lui avaient signalé secrètement les exécutions de masse perpétrées par l’armée allemande à l’encontre des Juifs sur le territoire de l’Union soviétique : « nous sommes en présence d’un crime sans nom ». Le 3 décembre 1944, le Washington Post publiait un article de Raphael Lemkin, lui-même réfugié, intitulé Génocide : c’était la première fois que le mot était utilisé.

_____

(1) Cette dernière phrase fait allusion à la grandeur du pays donnant leur chance aux migrants, en les accueillant, une sorte d’Eldorado, notion que l’on retrouve dans le poème d’Emma Lazarus, gravé depuis 1903 sur le socle de la statue de la Liberté, poème intitulé le Nouveau Colosse (allusion à son prédécesseur, celui de Rhodes), dont les deux derniers vers disent : « Envoie-les moi, les déshérités, que la tempête me les rapporte Je dresse ma lumière au-dessus de la porte d’or ! ».

. On lira avec intérêt, sur un sujet proche, le livre de Daniel Schneidermann Berlin 1933, la presse internationale face à Hitler (2018, Le Seuil). J’ai présenté cet ouvrage dans un billet le 16 août : Berlin 1933, que savait la presse ?

. Pour compléter cette exposition créée en avril 2018, un document web particulièrement documenté est accessible, avec une version française : Les Américains et l’Holocauste.

Agrandissement : Illustration 15

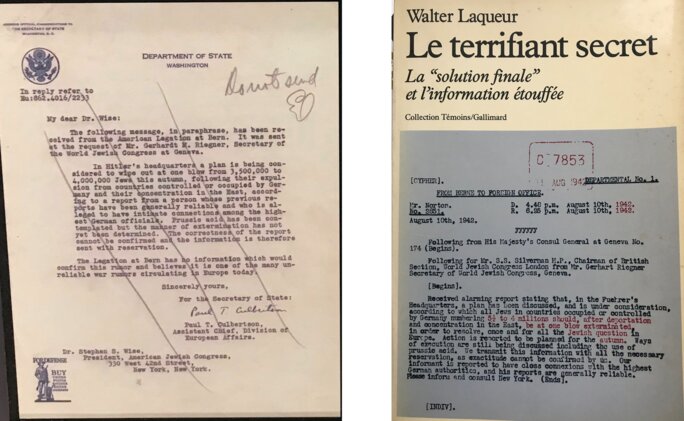

. Photos Yves Faucoup : prises pour la plupart au Musée de l'Holocauste à Washington (en septembre 2018), excepté celle d'Ellis Island (prise lors de la visite de ce centre de transit pour immigrants dans l'embouchure de l'Hudson, face à Manhattan, lors du même voyage) et celles de Birkenau-Auschwitz ci-dessus (réalisées lors d'un voyage en Pologne dans les années 1980). Je me suis servi d'une application numérique balayant l'image pour m'aider à la traduction des textes sur 102 photos de l'exposition.

Billet n° 496

yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; page Facebook ; Twitter : @YvesFaucoup

[Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Voir présentation dans le billet n°100. L’ensemble des billets est consultable en cliquant sur le nom du blog, en titre ou ici : Social en question. Par ailleurs, les 200 premiers articles sont recensés, avec sommaires, dans le billet n°200. Le billet n°300 explique l'esprit qui anime la tenue de ce blog, les commentaires qu'il suscite et les règles que je me suis fixées. Enfin, le billet n°400, correspondant aux 10 ans de Mediapart et de mon abonnement, fait le point sur ma démarche d'écriture, en tant que chroniqueur social indépendant, c'est-à-dire en me fondant sur une expérience, des connaissances et en prenant position.]