Résumé de l’article :

Agrandissement : Illustration 1

Pour ceux qui n’ont pas le temps ou l’intérêt pour s’engager dans un plus long développement sur ce sujet, je livre ici un résumé. France 5 a diffusé le 16 avril dans l’émission Le monde en face un documentaire Les enfants perdus d’Angleterre qui a montré la façon dont nos voisins outre-Manche gèrent la protection de l’enfance. Retraits d’enfants intempestifs, « services sociaux » ayant tout pouvoir, justice qui sous couvert de l’intérêt de l’enfant prône trop souvent son placement si ce n’est son adoption. Le documentaire recueille des témoignages d’anciens enfants placés, mais aussi d’anciens travailleurs sociaux et du Comité des droits de l’enfant de l’ONU. S’il fait l’impasse sur les raisons profondes qui ont conduit l’Angleterre (confondue souvent avec le Royaume-Uni) à se comporter ainsi, il soulève la question de la privatisation des services de protection de l’enfance : de grosses sociétés privées viennent faire, dans ce secteur, des profits, sans expertise ni formation suffisante de ses personnels.

Le débat qui a suivi la projection, animé par Marina Carrère d’Encausse, a eu tendance à considérer qu’en France on n’était pas dans une telle configuration, puisqu’on reproche plutôt à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) de ne pas placer suffisamment tôt les enfants quand des suspicions de maltraitance sont repérées. Finalement, se jouait en toile de fond le clivage classique entre les courants dits individualistes ou familialistes.

______

Le documentaire Les enfants perdus de l’Angleterre :

En ouvrant la soirée, Marina Carrère d’Encausse rappelle qu’il y a trois ans, cette même chaîne avait diffusé Les Enfants volés d’Angleterre, documentaire qui avait fait sensation et reçu de nombreux prix. Elle précise : que « des milliers d’enfants [sont] enlevés injustement en Angleterre par les services sociaux ». 73 000 mineurs sont ainsi adoptés, placés en famille d’accueil et « la tragédie continue ». La journaliste affirme que ces enfants qui « n’étaient pas maltraités par leurs parents, le sont devenus par les institutions qui prétendent les protéger ». Ces enfants ont connu « des parcours effrayants, chaotiques ».

Le documentaire, réalisé par Stéphanie Thomas et Pierre Chassagnieux, va nous emmener dans une Angleterre effectivement effrayante qui est impitoyable avec les familles pauvres, ou riches, et envers leurs enfants, qui leur sont arrachés sans raison. L’accusation repose non seulement sur de nombreux témoignages de parents ou de mineurs, ce qui est classique dans ce genre de documentaire, mais aussi sur des responsables, des syndicalistes, des travailleurs sociaux, ou institution internationales dénonçant les dérives, ce qui est plus rare chez les documentaristes plus soucieux de faire du bruit que de contribuer à la résolution d’un problème social.

Régis témoigne de l’enlèvement de ses deux filles, Mathilde et Louison, dont il a perdu la trace, suite à une « broutille », dit le commentaire, après qu’il ait puni ses filles qui ont raconté la scène à l’école et ont été aussitôt placées en famille d’accueil. Régis, qui est Français, se bat « avec les services sociaux » pour retrouver ses filles : les autorités le convoquent alors devant un tribunal ce qui le contraint à regagner la France.

Louise, elle, a été enlevée de force à sa mère célibataire « par les services sociaux » alors qu’elle n’avait que six semaines. Des cas de bébés, enlevés à la naissance, sont cités. La mère, qui n’avait que 16 ans, admet qu’elle n’a pas protesté, on lui a promis que l’enfant serait « adoptée dans une maison pleine d’amour ». Cette mère confie que la mère adoptive était considérée comme dangereuse, puisqu’elle maltraitait déjà le petit William qu’elle accueillait et que cela était connu des autorités. Après de nombreuses années, finalement William est retiré mais Louise maintenue dans cette famille, dans « un tête-à-tête avec sa tortionnaire ». Louise appelle au secours, en vain, elle finit par s’enfuir.

Louise, une fois adulte, devient famille d’accueil : elle découvre alors les conditions faites aux mineurs de la Protection de l’enfance. Ils sont changés de famille deux fois par an, témoigne-t-elle, et la famille d’accueil ne sait rien de l’enfant. Elle-même a appris au moment de son départ qu’une enfant qu’elle accueillait et qui n’allait pas bien était en réalité autiste. Elle pense que les dossiers des enfants étaient soit perdus, soit supprimés !

Daren évoque le souvenir de sa fille Rebecca, qu’il ne voyait plus depuis son divorce : confiée à la mère, elle a fini par être placée en foyer car elle était maltraitée. Le père n’a été informé qu’après le suicide de l’adolescente, qu’il découvre en lisant la presse (alors qu’elle lui avait envoyé par écrit un appel au secours qu’il n’a jamais reçu). Une assistante sociale, Tania Sicling, a connu Rebecca : interviewée, en larmes, elle confie que l’adolescente l’appelait directement (« elle voulait juste être maternée »). Elle conserve sur elle la dernière lettre qu’elle lui a adressée juste avant de se pendre avec son foulard dans sa chambre. Elle regrette de ne l’avoir pas prise avec elle. La famille d’accueil était très bien, nous dit-elle, mais la jeune fille se scarifiait. Internée dans un hôpital de santé mentale, elle y apprend en réalité de nouvelles façons de se mutiler et de faire des nœuds coulants pour se pendre. Le commentaire pense que c’est parce qu’elle était « privée de son père » et ajoute : « pour seul remède, les services sociaux vont désormais la reléguer dans un foyer où son destin va se sceller ». Un rapport gouvernemental atteste que « le personnel d’encadrement a recours, s’il le juge nécessaire, à la contrainte et à la violence physique ». A propos de ces foyers, on nous dit qu’ «au Royaume-Uni, 11 % des enfants retirés survivent dans ces jungles » : 7890 enfants placés seraient, dans ces foyers, livrés à eux-mêmes.

Danielle explique qu’après la séparation de ses parents elle a été confiée par « les services sociaux » à son père « pourtant identifié comme violent selon leur expertise ». Battue à coup de ceinturon, elle s’enfuit (à 11 ans). Elle est placée dans un foyer, ainsi, dit le commentaire, «les services sociaux l’ont condamnée à une série d’épreuves qui vont la conduire jusqu’aux violences sexuelles » : plusieurs tentatives de viol dans les foyers entre 13 et 16 ans, et souvent abusée sexuellement lors de ses fugues. Elle a été confrontée « à des méthodes très rudimentaires de certains travailleurs sociaux » (résidents plaqués au sol, morsures par une surveillante). Danielle affirme avoir fait 39 foyers différents : elle se plaint de ne pouvoir construire une relation avec une assistante sociale, car elles changent tout le temps. « Elles se préoccupent de la paperasse plutôt que de construire une relation de confiance ». Elle en a connu 20 différentes, et se souvient précisément de 11 d’entre elles.

Michaël Gayle, travailleur social, témoigne en faveur de Danielle et condamne ces multiples déplacements. Ann Coffey, députée travailliste, de même. Quant à Ruth Allen, directrice générale du syndicat des travailleurs sociaux, elle dénonce la séparation des fratries : si elle admet que dans certains cas, la cohabitation entre frère et sœur peut être nocive, en général, ils sont solidaires et cela contribue à la construction de leur identité.

Agrandissement : Illustration 2

Le Children Act, qui date de 1989, permet un retrait des enfants lorsqu’il y a « probabilité de maltraitance » (« likelihood of harm »). Ce n’est pas nouveau, c’est une vieille tradition qui remonte au XIXème siècle qui a toujours cours.

Chaque jour, 90 enfants arrachés à leurs « parents biologiques », record en Europe, 70000 enfants qui ont perdu tout lien avec leur famille. « Ces enfants sont brutalisés par un dispositif de protection de l’enfance en pleine dérive », qui est incapable de les scolariser correctement. Chaque jour, 40 enfants sont exclus de l’école, pourtant obligatoire jusqu’à la majorité. Un juge, John Howson, est entré en guerre contre ces déscolarisations. En 2017, 4.380 enfants auraient été adoptés « à la va-vite ».

Les déplacements incessants de lieu de placement répondraient « à une logique purement économique ». En effet, 70 % des foyers sont désormais propriétés de sociétés privées. De très grosses entreprises qui font d’énormes profits. Les foyers sont construits selon leur modèle économique et non pas en tenant compte des droits des enfants et des familles. Ainsi, la plupart des enfants retirés à leurs parents demeuraient dans le Grand Londres mais les foyers sont installés à la campagne, loin de la capitale, dans des zones où le foncier est moins cher. Selon la députée travailliste, un milliard de livres est dépensé pour ces foyers (ce qui, ceci dit en passant, ne me parait pas un chiffre très élevé, il est bien supérieur en France : autour de 7 milliards d'euros, soit 78 % des dépenses de l'ASE), mais le personnel n’est pas formé, et il n’y a ni soutien psychologique ni service d’orientation. Selon le père de Rebecca, le placement de sa fille rapportait 2820 livres par semaine à l’institution où elle était placée (3200 €).

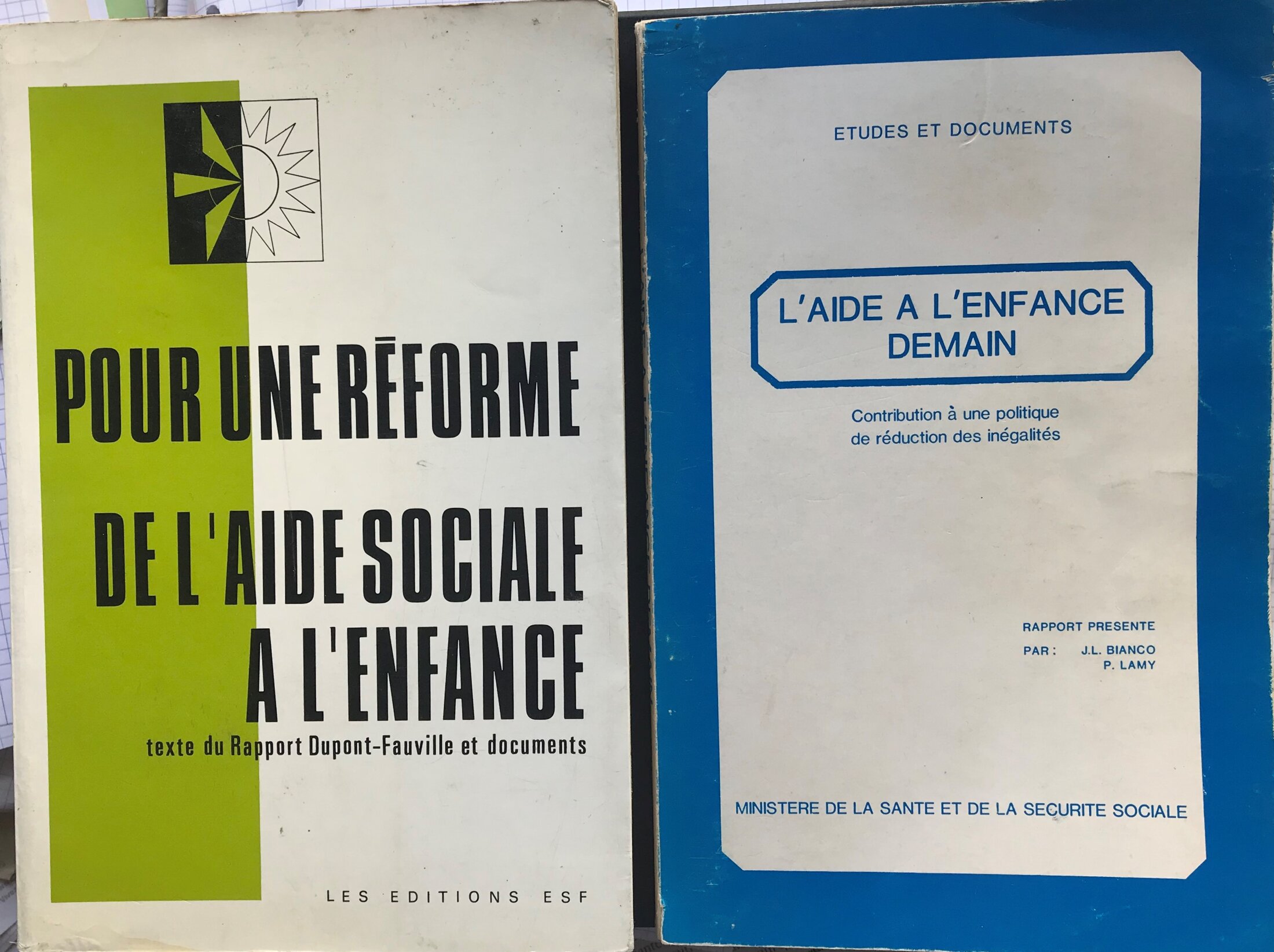

En juin 2016, à Genève, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a procédé à des auditions (filmées) sans complaisance des autorités britanniques. Les experts de l’ONU leur reprochaient des placements en constante augmentation, des coupes budgétaires entraînant des prises en charge de mauvaise qualité. Ils notaient que les travailleurs sociaux ne sont pas assez nombreux, confrontés à une « charge de travail considérable », avec « trop de charges administratives et un moral en berne ». Au conditionnel, le Comité dit qu’il est préoccupé par le fait que « des enfants auraient été enlevés à leurs parents biologiques [biological family] en raison de la situation économique de la famille », et que « les enfants connaissent souvent deux familles d’accueil par an ». Certains sont « placés loin de leurs parents biologiques ce qui les empêche de garder le contact », des « fratries sont séparées sans raison valable ».

Agrandissement : Illustration 3

Deux membres du Comité sont interrogées : Amal Al-Dossari et Kirsten Sandberg, qui confirment ces mises en cause. Le rapport qui suivit, en juillet 2016, est présenté par le documentaire comme « un verdict sans appel », mais on ne sait pas qu’elles en furent les conclusions. Il constitue cependant à la fois un constat et une action, puisque la condamnation par une telle instance, si ce n’est pas une injonction, c’est tout de même une incitation envers l’Angleterre pour qu’elle améliore la situation.

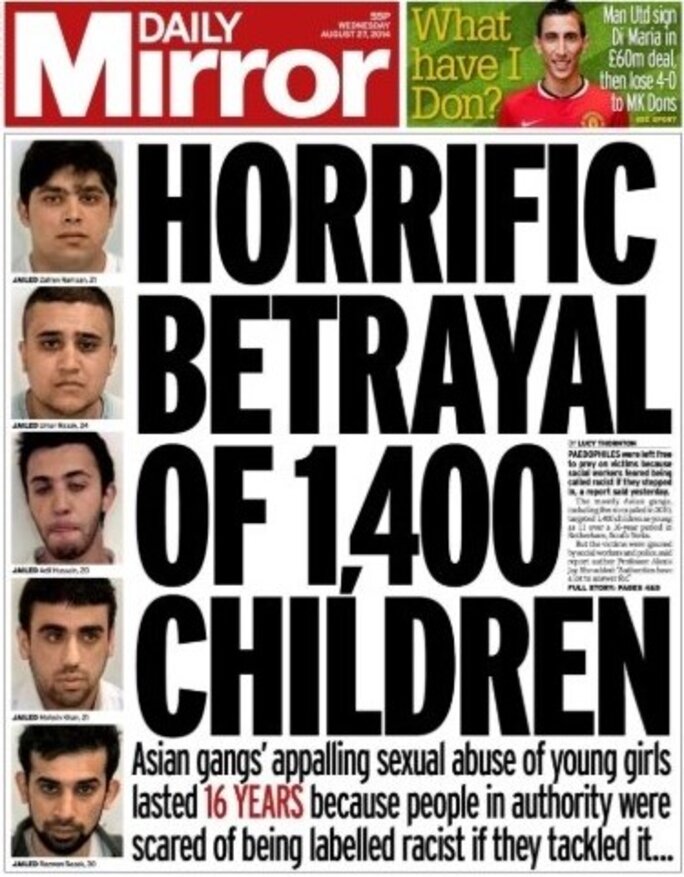

Ce Comité a également dénoncé la passivité des services sociaux britanniques dans de nombreux crimes commis à l’encontre d’enfants placés en foyer. Le documentaire va alors évoquer une affaire qui a défrayé la chronique, celle du réseau d’exploitation sexuelle d’enfants à Rotherham : c’est le Times qui en 2011 révèle le scandale. De nombreux mineurs concernés sont sous la responsabilité de la Protection de l’enfance qui pourtant décide de ne pas s’intéresser aux enfants victimes d’exploitation sexuelle, c’est ce que témoigne une ancienne travailleuse sociale qui a enquêté sur cette affaire. Elle dit que pour « les services sociaux, c’était le choix des filles, c’était leur mode de vie, ils les traitaient de prostituées, de petites salopes ». Un père accuse la police de l’avoir rembarré quand il a dénoncé le fait que sa fille mineure, Elizabeth, fréquentait une femme qui la livrait sexuellement à des hommes, laissant clairement entendre que la police était complice. Un avocat, qui défend 82 jeunes femmes qui ont porté plainte, affirme que le Comté (chargé de la Protection de l’enfance) et la police avaient énormément d’informations, y compris sur ce qui se passait dans les foyers. Quand Elizabeth a eu 16 ans, elle n’intéressait plus le réseau pédophile, « ni les services sociaux », dit le commentaire laconique.

En 2014, le professeur Alexis Jay, ancien conseiller principal en matière de travail social auprès du gouvernement écossais, rend un rapport sur l’ampleur des viols commis sur les jeunes filles de Rotherham. Il accuse gravement les autorités locales : au moins, 1400 ont été abusées, viols ou violences physiques. Un tiers était sous la responsabilité de la Protection de l’enfance. Pendant 20 ans, des enfants ont été exploités à très grande échelle, sans réaction des autorités. Une vingtaine de violeurs ont été condamnés, mais la justice n’a pas pu identifier tous les prédateurs. L’avocat est persuadé que ce trafic se poursuit mais quand il interpelle la police on lui répond d’apporter les preuves.

L’exploitation sexuelle des mineures ne cesserait de s’amplifier : les abus sexuels sur des femmes de moins de 15 ans ont progressé de 60 % en quatre ans, selon le Comité des droits de l’enfant de l’ONU en 2016 mais le nombre d’arrestations est en baisse.

Conclusion du documentaire : « les autorités britanniques ne peuvent plus échapper à cette lancinante question, quand se décideront-elles à ne plus fabriquer des enfants perdus ? »

Commentaires sur le documentaire :

La voix off, féminine, s’exprime sur un ton le plus souvent larmoyant, sinon lugubre. Le sujet, par définition, étant source d’émotion, la logique journalistique voudrait que le commentaire soit plus neutre, ce qui n’enlèverait rien à la dénonciation de la situation.

Si les témoignages individuels avaient été complétés par ceux de professionnels qui avaient à connaître de ces affaires, cela aurait pu fournir un autre éclairage. On peut facilement imaginer que les institutions n’ont pas accepté de s’expliquer. Cependant, ce n’est pas dit clairement, et il nous faut admettre d’emblée la bonne foi des témoins, puisque l’on ne dispose, le plus souvent, que d’un seul son de cloche. Pour quiconque a eu à approcher ces questions, on sait qu’un seul élément pourrait faire capoter la thèse développée et modifier considérablement le récit. Lorsqu’on nous dit que tel enfant ne veut plus revoir son parent, on ignore s’il avait de bonnes raisons, certains reproches ayant pu être passés sous silence, ou si c’est vraiment la conséquence d’une mesure abusive qui jadis l’a séparé de son parent.

La question se pose de la même manière en France : les mises en cause de l’Aide Sociale à l’Enfance se font à sens unique. Je défends l’idée de ne pas toujours s’abriter derrière le secret professionnel et incite à trouver le moyen de contrer les accusations diffamatoires. J’ai connu une situation où les personnels de l’ASE étaient gravement mis en cause dans la presse, une « marche blanche » avait été organisée à Toulouse pour soutenir une famille d’accueil contre l’ASE, les réseaux sociaux bruissaient des pires insultes, l’administration et les professionnels se taisaient. Mais lorsque les avocates des parents de l’enfant ont pris publiquement la parole, s’autorisant à expliquer comment se déroulait le placement de l’enfant dans la famille d’accueil, la polémique publique a immédiatement cessé.

Par ailleurs, le documentaire cherche tout au long à collecter des faits préoccupants ou graves. Il se contente donc, avec ses interlocuteurs, de noter ce qui étoffe le tableau catastrophique mais ne les interroge pas sur leurs actions éventuelles. Ainsi, les professionnels interrogés, les syndicats interviewés, ne disent pas les combats qu’ils ont peut-être menés.

Du coup, cela provoque un phénomène d’avalanche, sans analyse : ainsi, on nous dit qu’un rapport de police de septembre 2018 constate que dans un foyer sur quatre des mineurs ont été victimes de viol. Pas le temps de s’y attarder, de savoir si cela signifie que dans 75 % des 2209 foyers « britanniques », il n’y a aucune agression sexuelle, alors que justement la police n’est pas un témoin neutre, puisqu’elle est fortement impliquée dans ces retraits d’enfants, même si le commentaire met sans cesse en cause les « services sociaux », rarement la police. De la même manière, on apprend qu’en 2017, 10.000 disparitions d’enfants ont été recensées par les autorités, sans préciser s’il s’agit de disparitions définitives ou de fugues suivies d’un retour du mineur.

Alors même que les documentaristes ont déjà traités du sujet en 2016, l’affaire de Rotherham, qu’ils n’avaient pas évoquée, apparait ici comme si elle avait été révélée par le Times en 2011. Or des rapports ont existé sur cette affaire dès le début des années 2000, et en 2010 cinq protagonistes ont été condamnés. Evidemment, cette affaire est de taille et la responsabilité des services de protection de l’enfance (le tiers des mineures victimes en relevaient) mais aussi et surtout de la police est engagée. Peut-être pour éviter toute discrimination, le fait que ce scandale s’est déroulé essentiellement dans la communauté pakistanaise britannique est passé sous silence.

Tout au long du film, malgré son titre (et on retrouvera la même imprécision au cours du débat), on dit « Angleterre » ou « Grande-Bretagne ». Or ce n’est pas pareil : l’Écosse a un régime de protection de l’enfance différent, avec une application du Children Act bien plus souple, ne serait-ce que par le fait que le Royaume-Uni a trois système juridiques différents : English law (Angleterre et Pays de Galles), Northern Ireland law (Irlande du Nord) et Scots law (Écosse). Si le Pays de Galles se rapproche de l’Angleterre dans sa façon de traiter l’enfance en danger, ce n’est pas le cas de l’Irlande du Nord, plus proche de l’Écosse sur ce point.

Le Children Act est né d’une mise en cause grave des services sociaux, par les médias et l’opinion publique, suite à des affaires tragiques où ils n’avaient pu éviter le décès d’enfants. A aucun moment, cette question n’est évoquée dans le documentaire (ni lors du débat). Par ailleurs, il laisse entendre que finalement tout le système de protection de l’enfance est à l’image de ce que l’on voit. On ose imaginer tout de même qu’il existe des enfants en réel danger et pour lesquels les interventions des services sociaux ont pour effet de les protéger. Alors même que les autorités judiciaires ont un poids assez fort en Angleterre, on aurait aimé avoir plus d’éléments pour comprendre comment elle se laisserait ainsi dicter la loi des services sociaux. Les excès du Children Act ont depuis longtemps été relevés, y compris en Angleterre, car au début les travailleurs sociaux avaient le droit d’enlever eux-mêmes les enfants, en cas de nécessité, à leur appréciation. Compte-tenu des dérapages nombreux, cette disposition a été, à ma connaissance, supprimée. Mais manifestement, la justice reste sensible aux arguments des services sociaux (qui ouvrent le parapluie de crainte d’être mis en cause s’ils n’ont pas repéré et signalé une maltraitance).

On sait qu’au pénal, le droit britannique impose des règles strictes comme l’habeas corpus et le juge a un rôle d’arbitre (c’est la police qui instruit, et non pas la justice). Au civil, ce rôle d’arbitre serait donc atténué : sous cette crainte d’un danger extrême encouru par un enfant, ou par une confiance exagérée à l’expertise des intervenants sociaux ? Le Children Act affirmait la volonté de partenariat maximal afin que la protection de l’enfance soit assurée : « working together to safeguard children » (« travaillons ensemble pour protéger les enfants »). J’ai toujours pensé que la collaboration entre intervenants devait se jouer en valorisant les complémentarités mais en respectant les spécificités de chacun. Le travailleur social n’est pas le juge, et réciproquement. Le juge qui joue à l’éducateur n’est pas dans son rôle. Le juge qui suit indéfectiblement les analyses et propositions des psychologues ou des professionnels du social n’est pas un bon juge. C’est sans doute ce qui se passe en Angleterre, en tout cas dans les situations exposées par le documentaire : la confusion entre action sociale et justice conduit à des décisions totalisantes (si ce n’est totalitaires).

Quant à la litanie lancinante et accusatrice du commentaire (les « services sociaux »), elle m’incite à penser qu’on a là une traduction un peu facile de « social services ». Or, en France, le service social est un domaine très précis de l’action sociale, qui longtemps, tel qu’il était précisé dans différents textes dont le Code de la famille et de l’aide sociale, ne concernait que les services employant des assistants de service social. Le Code de l’action sociale et des familles, actuellement en vigueur, a abandonné malheureusement cette présentation, mais on perçoit bien toujours dans ces deux termes accolés non pas les services d’action sociale des pouvoirs publics (éventuellement délégués au privé non lucratif) mais bien des professions, des métiers, exerçant selon des valeurs, des principes, un Code de déontologie, qui n’ont aucun rapport avec ce qui se pratique en Angleterre. Dans le documentaire, Danielle reproche aux travailleurs sociaux de « travailler contre les familles » alors qu’ils devraient travailler avec elles. Il va de soi que c’est exactement ce que doit faire un travailleur social.

Enfin pour clore sur la terminologie, les parents sont nommés souvent, pas seulement par les rapports officiels mais aussi par le commentaire, « parents biologiques ». Sachant que le fil conducteur est la dénonciation du caractère arbitraire des décisions prises à leur encontre, c’est une façon étrange de nommer les parents.

Agrandissement : Illustration 5

Le débat du « Monde en face » sur France 5 :

Au risque de déplaire à ceux qui se complaisent à critiquer systématiquement le dispositif français, une personne sur le plateau, Alice Fonteneau, qui était déjà présente en 2016 sur ce même plateau pour exposer son cas, explique qu’à la suite de l’émission, elle a alors été convoquée par les services sociaux français et le tribunal, et a pu récupérer son enfant (qui était encore placé en Angleterre). Elle était mariée, avec d’autres enfants, et l’adaptation de cet enfant ne s’est pas bien faite, d’autant plus (le cumul des malheurs) qu’elle a perdu son mari dans un accident de voiture. Alors elle a accepté que son enfant soit placé pas très loin de chez elle. Elle rend hommage aux « services sociaux [qui] ici ne sont pas du tout comme en Angleterre ». Elle confie même que son fils était très heureux dans la famille d’accueil en Angleterre, « il était chouchouté ». Il y aurait donc de bonnes familles d’accueil dans ce pays ?

Agrandissement : Illustration 6

Victoria, suite à son divorce, a accusé son ex-mari d’abus sexuel sur leur fille, qui a été du coup confiée… au père. Et quand elle a été à nouveau enceinte, les services sociaux ont débarqué à six pour contrôler. Florence Bellone, qui a été une des premières journalistes à révéler cette situation « britannique », donne son explication : l’enquête est faite par les assistants sociaux et les experts perdent leur mandat s’ils ne suivent pas les services sociaux. Un juge a osé prétendre que les travailleurs sociaux ne mentent pas : « les parents ont toujours tort », dit-elle. Scandalisée, elle note qu’un assistant social, quand il est (rarement) critiqué par un juge, ne va pas perdre son travail, alors que le parent, lui, perd son enfant ! Elle atteste qu’il règne « cette mentalité un peu malsaine que j’ai observée chez les services sociaux » : quand il y a, sur un parent, un réel soupçon d’abus sexuel c’est à lui qu’on confie l’enfant. « Très souvent », dit Florence Bellone, « les services sociaux s’immiscent dans les cas privés [conflits conjugaux] pour en faire des cas publics et prendre les enfants ». Elle ajoute que tous les milieux sociaux, y compris donc les gens aisés (comme « Vicky ») sont concernés par ces pratiques condamnables, mais plus encore les familles pauvres.

Agrandissement : Illustration 7

Hynd Ayoubi-Idrissi, du Comité des droits de l’enfant de l’ONU, s’exprime avec précision et une évidente bonne connaissance du sujet qu’elle a étudié. Elle dit que le Comité a reçu énormément de témoignages concernant l’Angleterre. Elle rappelle que le droit de l’enfant c’est le droit à sa famille qui est le milieu naturel de l’enfant. Elle constate que ce droit est remis en cause par un accroissement constant des pratiques de retraits d’enfants dans plus en plus de pays, « au lieu d’agir en amont, pour aider les familles à exercer leur parentalité ». « Les familles économiquement en détresse n’osent pas demander de l’aide, qui se traduira par un retrait de l’enfant. »

Marina Carrère d’Encausse ayant émis l’hypothèse qu’en France on maintient le lien (n’ignorant pas, semble-t-il, que c’est justement ce que certains reprochent à la France), la représentante du Comité de l’ONU acquiesce, reconnaissant qu’en France on maintient le lien mais que cela a évolué : dans les années 70, on procédait à des retraits d’enfants , mais la Convention internationale des droits de l’enfant a permis de développer la prévention. Sauf dans les cas « d’abuseur » : mais dans les cas extrêmes, il faut une décision de justice et elle n’est pas définitive (sous-entendu : à la différence de l’Angleterre).

Florence Bellone n’apprécie pas trop qu’on puisse dire que c’est différent en France : en effet, dit-elle « 150.000 enfants [sont] retirés en France, c’est-à-dire deux fois plus qu’en Grande-Bretagne ». Elle est contactée par des mères qui se plaignent auprès d’elle du placement de leur enfant. La différence qu’elle concède : « si les parents se battent, ils vont récupérer leurs enfants », alors qu’en Grande-Bretagne « c’est mission impossible, surtout si l’enfant est en âge de pouvoir être adopté ». Personne ne s’offusque des abus des services de la Protection de l’enfance, car les gens pensent que les parents sont des « brutes ». Les dénonciations internationales et en Angleterre même n’ont eu aucun effet : la situation s’est aggravée. Elle confirme que des mères ont des enfants qui leur sont retirés à chaque naissance (le record étant 11 enfants). Florence Bellone dit que c’est ce qu’elle a pu constater elle-même. Par contre, elle dit de façon laconique qu’en France des « mères célibataires vulnérables », voulant abandonner leur enfant, « on les pousse dans l’autre sens ». On ne saura si elle veut dire qu’on les incite à ne pas abandonner, car elle passe rapidement à un point suivant.

Agrandissement : Illustration 8

Jean-Luc Rongé, ancien avocat et directeur du Journal des droits des jeunes, dénonce le fait qu’en Angleterre, l’accusation n’est pas démontrée et ce sont les parents qui doivent prouver qu’il n’y a pas de maltraitance. Les avocats sont mal formés sur ces questions, alors qu’en France, dans chaque grande ville, il y a des avocats spécialistes. Par ailleurs, l’administrateur ad hoc chargé, comme en France, de défendre les intérêts de l’enfant, n’est pas indépendant des services territoriaux (Comtés, un peu comme nos Départements), auxquels appartiennent les services sociaux. Il explique que la Cour européenne des droits de l’homme a toujours ménagé l’Angleterre sur ces questions car elle redoutait un « Brexit » (une sortie de la CEDH) que l’Angleterre agitait comme une menace. Du coup, la CEDH a toléré des pratiques qu’elle n’accepte pas de la part d’autres pays.

Le débat évoque au final un aspect essentiel qui est la privatisation des services et établissements intervenant dans la Protection de l’enfance. Un séjour d’un enfant placé rapportant 3200 euros par semaine, il va de soi que c’est un « placement » juteux. Alors même que les personnels, souvent, n’ont pas les formations nécessaires.

Commentaire sur le débat :

Effectivement, les politiques sociales d’après Tchatcher, prétendant réduire la dépense publique, ont confié à des sociétés privées, n’ayant aucune compétence dans le domaine de l’enfance, la gestion des foyers d’accueil. C’est ainsi que Serco, qui par ailleurs construit des prisons (plusieurs en Grande-Bretagne, d’autres en Allemagne), présente dans 20 pays, avec un chiffre d’affaire de près de 3 milliards de livres, se voit attribuer un contrat d’expertise en matière d’abus sexuels et de constructions d’établissements. Sodexo, société française, a elle aussi des contrats en Grande Bretagne (gestion de prison). Des sociétés françaises sont dans les starting-blocks pour mettre un pied dans le secteur en France, ce qui se profile à travers les contrats à impact social (CIS) dont l’un des thuriféraires est un pro-Macron patenté (Jean-Marc Borello, qui a défrayé la chronique ces derniers mois, président du Groupe SOS qui gère 24 associations et entreprises).

Agrandissement : Illustration 9

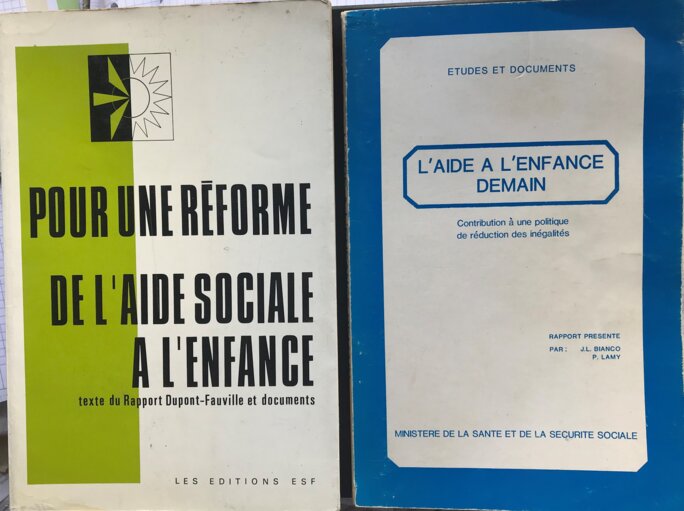

Contrairement à ce que dit la représentante du Comité onusien, je ne crois pas que la ratification par la France de la Convention internationale des droits de l’enfance en 1990 ait consacré une rupture dans les pratiques en France : dès 1958, des mesures éducatives et sociales à domicile, judiciaires ou administratives, ont été inventées, pour compléter plus spécialement le travail social de proximité qu’effectuaient déjà les assistantes sociales du service social de secteur. Par ailleurs, les rapports sur l’Aide Sociale à l’Enfance, poussant au maintien de l’enfant dans sa famille avec des soutiens à la parentalité, datent de 1972 (rapport Dupont-Fauville) et 1980 (rapport Bianco-Lamy). Ces rapports, surtout le second suivi d'une circulaire de 50 pages, ont fortement marqué les pratiques de l'ASE.

Ce qui nous conduit à ce clivage classique entre courants dits individualistes ou familialistes, c’est-à-dire privilégiant l’enfant (son intérêt passant par son retrait d’un lieu défaillant) ou la famille (l’intérêt de l’enfant étant de vivre dans sa famille). Le premier serait le modèle anglais, le second n’étant pas, à mon sens le modèle français, car en France, en réalité, médias et opinion publique, le plus souvent par méconnaissance, critiquent l’ASE accusée de placer trop ou pas assez. Et les professionnels éducatifs et sociaux sont renvoyés sans cesse à ce double reproche, antagoniste. Les textes et les pratiques défendent plutôt un juste équilibre entre ces deux exigences ou excès : faire le maximum pour maintenir l’enfant dans sa famille (car c’est le premier droit de l’enfant), sauf s’il est évalué, avec toute la subjectivité que cela suppose, qu’il est en danger en restant dans sa famille. La loi du 5 mars 2007 allait plutôt dans le sens de travailler l’accompagnement parental avant de signaler à la justice, la loi du 14 mars 2016 cherchait à faciliter l’adoption d’enfants placés ayant peu de liens avec leurs parents.

Enfin, il n’est pas tout à fait juste de dire, comme le fait Florence Bellone, qu’en France 150.000 enfants sont retirés à leurs parents (soit le double de l’Angleterre). Sur les 365.000 mesures d’ASE, 164.000 (la moitié) sont des placements, soit sur décision judiciaire (130.000), soit sur décision « administrative » (c’est-à-dire prise par l’Administration départementale) à la demande ou avec l’accord explicite des parents. Le terme « retrait » renvoie forcément à ce que décrivait le documentaire, à une mesure bien plus sévère, alors qu’en France, le juge doit chercher à recueillir l’adhésion des parents et, depuis 1984, l’Administration est tenue à revoir la situation tous les ans, et le juge tous les deux ans maximum.

Dans le documentaire, Danielle dit que « les travailleurs sociaux ne font que travailler contre les familles alors qu’ils devraient travailler avec elles ». Bien évidemment : aucun travailleur social digne de ce nom ne récuserait une telle assertion. Il est certain que tous ne sont pas vigilants sur cette règle déontologique fondamentale. Il est vrai aussi que les institutions, en France, imposent leurs injonctions comme celle aujourd’hui à la mode dans tout le pays : travailler « en mode dégradé », c’est-à-dire à l’économie, ce qui a conduit à rejeter les jeunes lorsqu’ils atteignent 18 ans. Tous les Départements n’ont pas agi ainsi, mais il serait totalement justifié que les responsables départementaux qui ont cautionné une telle restriction fortement préjudiciable pour les mineurs concernés aient des comptes à rendre.

Agrandissement : Illustration 10

______

Lors du débat, Florence Bellone appelle Victoria familièrement « Vicky » : parce que c’est elle qui a, en réalité, amené ce « cas » à la production de France 5. De même que c’est elle qui a sollicité Alice, comme ce fut déjà le cas lors du débat de 2016. Par ailleurs, Florence Bellone a écrit dans la revue de Jean-Luc Rongé Le Journal des droits des jeunes. Il ne s’agit pas de mettre en cause les invités, mais de stigmatiser la paresse des télévisions qui soit cultivent les oppositions factices pour faire de l’audimat, soit se complaisent dans un consensus sans aspérités, pour qu’une seule thèse soit développée. Cela a tendance à verrouiller le débat, empêchant toute possibilité de contradictoire. Quant au Journal des droits des jeunes, très bien fait, je le recommande (les articles sont accessibles sur le site de Cairn : www.cairn.info).

« Les enfants volés d’Angleterre »

Ce documentaire, déjà réalisé par Pierre Chassagnieux et Stéphanie Thomas, traitait du même sujet. Diffusé le 15 novembre 2016 sur France 5, il rappelait d’emblée les raisons politico-économique du Children Act : Margaret Thatcher est « sans pitié pour les plus pauvres » ce qui fait que « l’Angleterre abandonne ses pauvres et les transforme en suspects ». Elle privatise tous les secteurs et casse le système de protection sociale. Elle ne trouve aucun intérêt à l’accompagnement social des personnes. D’où le Children Act. Dans Enfants volés, on voyait des couples dans le désarroi, meurtris, quasiment en direct, par les décisions autoritaires prises à leur encontre. Ils avaient le sentiment qu’on ne leur laissait aucun chance, qu’on les poussait à la faute. Des anciens travailleurs sociaux, des députés, étaient interrogés, Je ne reprends pas mes notes car je serai aussi long que ci-dessus. Lors du débat, avec Marina Carrère d’Encausse, Florence Bellone avait traité les « équipes de services sociaux » anglaises de « toxiques ». Elle disait que des personnels des services sociaux anglais étaient même venus en France sans en informer les services français. Elle avait dénoncé la privatisation de la protection de l’enfance, affirmant qu’il existait 8 agences privées de familles d’accueil, cotées en bourse, faisant 46 millions d’euros de profits. Elle portait des accusations très graves de pots de vin versés dans les écoles pour que des enfants soient signalés. Sur les femmes faisant des enfants aussitôt enlevés, elle avait donné l’exemple de l’une d’entre elles qui en avait fait ainsi… 15 (dans le débat récent, elle disait que le record c’était 11). Sur le plateau, Ian Josephs, un millionnaire, ancien député, ayant pris la défense de ces parents qu’il estimait lésés, avait conclu le débat en disant textuellement : « Sans exception, en France, toutes les assistantes sociales sont gentilles ». Faut pas exagérer.

_____

Précision :

L’auteur de ces lignes n’est pas neutre par rapport à un tel sujet : j’ai longtemps exercé mon métier d’assistant social auprès des familles, puis j'ai occupé des fonctions de cadre de l’action sociale chargé de la mise en œuvre de la protection de l’enfance. J’ai été amené souvent à faire en sorte que les enfants restent dans leur famille en aidant les parents à mieux exercer leurs capacités parentales (« tendance familialiste »), et dans des cas où ils étaient vraiment dépassés ou les enfants étaient manifestement en danger, j’ai contribué à ce qu’ils soient pris en charge, soit à la demande ou avec l’accord des parents, soit suite à une décision d’un juge des enfants, dans une famille d’accueil ou dans un établissement (« tendance individualiste »). Sur la façon dont les médias et l’opinion publique commentent ces questions fondamentales, souvent de façon versatile, c’est-à-dire unilatérale, j’ai écrit plusieurs articles de blog, et un long texte dans la revue Empan : Enfance martyrisée : les « sociaux » coupables (accès libre sur Cairn : ici).

Billet n° 463

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr

Tweeter : @YvesFaucoup

[Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Voir présentation dans le billet n°100. L’ensemble des billets est consultable en cliquant sur le nom du blog, en titre ou ici : Social en question. Par ailleurs, les 200 premiers articles sont recensés, avec sommaires, dans le billet n°200. Le billet n°300 explique l'esprit qui anime la tenue de ce blog, les commentaires qu'il suscite et les règles que je me suis fixées. Enfin, le billet n°400, correspondant aux 10 ans de Mediapart et de mon abonnement, fait le point sur ma démarche d'écriture, en tant que chroniqueur social indépendant, c'est-à-dire en me fondant sur une expérience, des connaissances et en prenant position.]