Un sac de billes

Roman, le père, est coiffeur. Et pose cet acte invraisemblable : l'armée allemande occupant depuis peu Paris, à des officiers venus se faire couper les cheveux, il leur déclare que tous les autres clients sont Juifs. Non perception du danger ? Ou invraisemblance tout à fait possible, car la réalité n'est pas toujours conforme aux évidences et à la raison. Sa morale : "être digne, droit et fier". Et ses fils sont fiers de lui. A partir du port obligatoire de l'étoile jaune, à l'école, les enfants sont l'objet de quolibets, d'accusations ("vous avez crucifié le Christ") et d'agressions. Alors la famille éclate afin que tous se retrouvent dans le Midi. Le père inculque, à la manière forte (scène douloureuse), au petit Joseph et à Maurice les consignes pour ne pas être repérés (ne jamais avouer qu'ils sont Juifs, ne pas se tromper sur leur faux nom).

Les deux frères partent à l'aventure. Voyage presque initiatique : car, comme ils le disent eux-mêmes, ils sont "libres". Mais le passage de la ligne de démarcation, près d'Hagetmau, pour rejoindre la zone nono (non occupée), dite "libre" elle aussi, n'est pas sans risque. Ils seront protégés deux fois par des prêtres (dans un train puis à Nice, face au nazi Aloïs Brunner). Ajoutons qu'un camp de jeunesse qui les héberge (Moisson Nouvelle), pétainiste et catholique, ne les dénonce pas. Ils doivent prétendre qu'ils viennent d'Algérie, et ont appris par cœur les noms des rues de leur quartier à Alger, le nom de l'école. Et s'ils sont circoncis ça n'a rien à voir avec la religion juive. D'ailleurs leur mère se prénomme Marie ! Plus tard, Jo, à Rumilly (Haute-Savoie) est hébergé par un libraire maréchaliste et doit vendre le journal collaborationniste La Gerbe ! A la Libération, le gamin sauvera la mise à cet odieux personnage très bien joué par Bernard Campan. Joseph peut alors hurler à tue-tête : je suis Juif.

Notons le jeu particulièrement expressif du jeune Dorian Le Clech. Si au final, on a droit aux classiques festivités de la Libération et aux femmes tondues, la façon dont le gamin apprend ce qui est advenu de son père est plutôt traité avec justesse. Le réalisateur Christian Duguay a voulu refaire un film sur le récit de Joseph Joffo, jouant sur le suspens et l'émotion, alors même que l'histoire avait déjà été tournée il y a vingt ans par Jacques Doillon, rendant compte davantage d'une réalité vécue par des enfants, avec leurs mots et leur sincérité, réalité certes tragique mais exprimée avec moins d'affects.

Agrandissement : Illustration 2

La Croix, évoquant le film, se réjouit que des prêtres aient sauvé ces gamins. Et il est certain que des hommes d'Église ont adopté un comportement honorable. D'autres non : comme ce prêtre du secteur de Montbéliard qui dénonça une famille à la Kommandantur (document que me montra François Marcot, conservateur au Musée de la Résistance de Besançon). Et en Franche-Comté où se déroule le récit ci-dessous, des catholiques résistants ont appelé par tract à ce que l'Église ne se compromette pas avec Vichy ni avec les Nazis : ils furent désavoués publiquement par Mgr Rambert, évêque de Saint-Claude, le 14 janvier 1942.

Agrandissement : Illustration 3

Un certain nombre d'éléments relevés dans Le sac de billes se retrouvent dans le récit qui suit. Je l'ai recueilli il y a bien longtemps auprès d'un couple âgé domicilié à Gray (en Haute-Saône, en Franche-Comté) : ils étaient les seuls survivants d'une rafle ayant eu lieu le24 février 1944. Comme pour Joseph et Maurice, leurs enfants, deux garçons, avaient appris leur nouveau nom, intégré l'histoire selon laquelle ils étaient sensés avoir vécu à Amiens et bien compris qu'il ne fallait en aucun cas avouer qu'ils étaient Juifs.

La rafle de Gray

Témoignage de Madame G. :

Nous sommes de vieux Graylois. Au cimetière israélite de Gray sont enterrés mes arrière-grands-parents. Mon mari est venu d'Alsace avec ses parents pendant la guerre de 14.

Agrandissement : Illustration 4

Mon mari était marchand de bestiaux. Quand les Allemands sont arrivés ici en juillet 40, il était soldat : j'étais donc seul avec nos deux jeunes enfants, mes beaux-parents très âgés et mon père qui avait des difficultés pour marcher (ma mère était décédée le jour de la déclaration de guerre, le 1er septembre 1939). Il ne m'était pas possible de partir, à la différence de la plupart des Juifs qui avait quitté Gray à temps.

J'avais des vaches et je vendais du lait. Les Allemands occupaient l'hôpital, juste derrière chez moi. Quant il a fallu porter l'étoile jaune, cela fut très pénible pour nous. Au collège, le directeur, M. Fauvel, a réuni tous les enfants et leur a dit : "Les petits G. vont venir avec une étoile cousue sur leur vêtement. Je défends à quiconque de voir cette étoile. Personne ne la verra." Mes enfants étaient oppressés. L'aîné avait douze ans et le second dix ans. Ils craignaient des remarques désagréables des camarades. Or aucun n'a jamais fait de commentaires. Grâce à l'attitude courageuse du directeur du collège

Par contre, un jour j'ai été dénoncée auprès de la Kommandantur pour n'avoir pas mis mon étoile. Par chance, le traducteur de la Kommandantur m'a fait prévenir et j'ai reporté sur moi l'insigne infamante.

Nous n'étions pas allés déclarer notre origine juive, mais l'administration française possédait une liste. Nous avons été l'objet de vexations, d'intimidations de toute sorte : mon mari s'est vu retirer sa carte de commerçant, on nous a coupé le téléphone. On allait chez des amis écouter la radio de Londres. Nous avions appris la rafle du Vel d'Hiv (1).

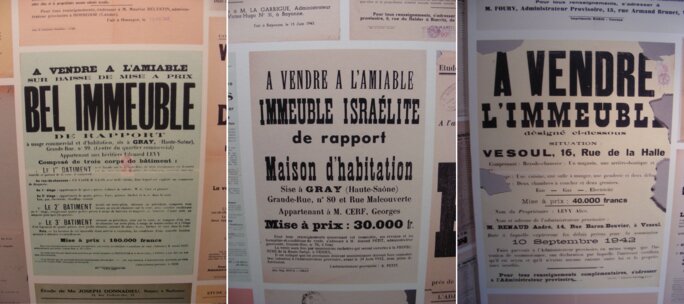

Agrandissement : Illustration 5

Les biens des Juifs partis étaient réquisitionnés. La villa du maire de Gray, Moïse Lévy, était utilisée comme siège de la Kommandantur. Si son fils fut déporté, lui-même ne se cachait pas et était hébergé chez un ami, ingénieur des Ponts et Chaussées à Gray. Puis Moïse Lévy est parti sur Paris où il est décédé après la guerre.

Les Juifs de Gray qui avaient pu s'enfuir avant l'invasion nazie s'étaient réfugiées à Lyon (la famille Weyl, par exemple, dont un membre sera maire de Gray après-guerre), à Toulouse (la famille Cahen), à Besançon. Beaucoup furent arrêtés, déportés. La plupart ne sont pas revenus des camps. Dans la capitale comtoise, une directrice d'école a donné des gosses juifs aux Allemands venus les arrêter.

Nous, nous avons eu plus de chances. Un soir de février 44, on a sonné à notre porte. Un gendarme en civil, M. Josserand, nous a dit qu'il était envoyé par M. Moulin, commandant de la gendarmerie de Gray. Ce dernier avait réuni ses hommes et leur avait annoncé qu'il avait reçu l'ordre d'arrêter des Juifs. Il leur avait demandé de les prévenir pour que ceux qui le pouvaient, s'enfuient. Le gendarme m'a dit : "Nous avons l'ordre de vous arrêter, ce soir. Allez-vous en." Une heure plus tard, alors que mon mari trayait les vaches, ce fut au tour d'un agent de police de Gray de venir l'avertir : "Débrouille-toi, on a ordre de t'arrêter. Va-t-en".

Nous avons fait nos valises et nous nous sommes réfugiés chez des amis de Gray-la-Ville. Le lendemain, M. Perrot, de Marnay, installateur de pompes électriques chez les paysans (il sera plus tard sénateur), nous a emmenés à Lantenne chez ses beaux-frères, résistants notoires qui abritaient des réfractaires au STO. Nous sommes restés chez eux durant cinq semaines.

Le soir de notre départ précipité de Gray, une dizaine de personnes ont été arrêtées. Toutes déportées, aucune n'est revenue. Pourtant la police et la gendarmerie avaient prévenu tous les Juifs. Mais les vieux n'ont pas su que faire. Nous sommes des seuls à en avoir réchappé.

Agrandissement : Illustration 6

Clandestins dans le Haut-Doubs

Comme j'avais habité à la Chaux-de-Fonds avant mon mariage, j'ai eu l'idée de passer en Suisse, mais mon mari ne souhaitait pas quitter la France. Le beau-frère de M. Perrot, M. Migeon, qui sera lui aussi sénateur après la guerre, dirigeait une tuilerie et abritait des réfractaires au STO. Avec son camion, il nous a emmenés à Villers-le-Lac, à la frontière suisse. Pour traverser Besançon, nous étions couchés dans le camion : si nous avions été découverts, nous étions tous fusillés, y compris M. Migeon. A Villers-le-Lac, il y avait beaucoup d'Allemands, alors nous sommes allés à Gilley où des Bisontins ont des résidences secondaires. Dans ce village, des gens se sont proposés pour nous accueillir. Nous avons vécu dans un grenier aménagé.

Personne ne savait que nous étions Juifs. Le curé de Lantenne nous avait fait de faux papiers en modifiant un peu notre nom. Comme nous savions qu'Amiens avait été bombardé avec sa mairie détruite, nous nous sommes afficher gens d'Amiens. Aucune vérification à l'État-civil n'était possible. Nous avons étudié dans le Larousse, l'histoire, les noms des rues d'Amiens. Le principal du collège de Pontarlier où nos enfants furent scolarisés avait été informé par nos soins que nous avions été évacués d'Amiens. Les enfants ne se sont jamais coupés. Ils parlaient d'Amiens comme s'ils y étaient nés. Un jour, seulement, l'aîné a sangloté quand il a vu une camionnette de vente de cartes postales, sur laquelle était inscrit notre nom (sans qu'il y ait un lien de parenté).

Les habitants de Gilley avait un cœur d'or. C'étaient des Catholiques très fervents et nous allions à la messe pour ne pas éveiller les soupçons. La dame qui nous hébergeait nous disait de temps à autre : "Vous êtes bien des Picards !"

A Gilley, il n'y avait pas d'Allemands, mais un groupe des FFI. Mon mari rejoignit ce réseau de Résistance. Puis, nous apprîmes à la radio que Gray était libéré. Nous avons alors décidé de rentrer, en annonçant que nous allions… à Amiens.

Agrandissement : Illustration 7

Quand nous sommes arrivés à Gray le 11 septembre 1944, nous avons retrouvé notre maison entièrement pillée. Il ne restait pas un clou. Elle était habitée par un collabo venu de Paris. Il avait fait des dégâts. Il a été chassé par la police. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu : nous avions d'autres chats à fouetter. Nous avons été reçus comme le bon Dieu. On n'avait plus de meubles. Tout le monde nous en a apportés. Lorsque les gens de Gilley ont su que nous étions de Gray et non pas d'Amiens, et Juifs, ils sont venus à quinze nous saluer chez nous.

C'est à Gilley que nous avions appris que les Juifs étaient gazés dans les camps d'extermination. Nous avions mesuré la gravité de la situation dès notre fuite. Mon mari a dit : "si on m'avait arrêté, j'aurais tué mes gosses avant".

Nous n'avions jamais connu de réactions antisémites à notre égard, avant-guerre. Et nous n'en avons subi aucune après-guerre. Mais lorsque les troupes de libération sont entrées dans Gray, sur le pont sur la Saône, le soldat en uniforme nommé Grunfeld, a été interpellé par un Graylois qui ignorait son identité : "Bravo les petits gars. Mais ne nous ramenez pas les Juifs." Grunfeld répondit : "Vous tombez mal : je suis le gendre de M. Weyl et je suis israélite."

____

(1) Les 16 et 17 juillet 1942, 9000 policiers français procèdent à l'arrestation de 12 884 hommes, femmes et enfants juif, détenus dans un premier dans au Vélodrome d'Hiver, avant d'être transférés à Drancy, puis déportés.

. Récit publié dans la revue franc-comtoise L'Estocade de mai-juin 1985. J'avais obtenu cet entretien grâce à l'entremise de Jean-Claude Grandhay, correspondant de l'Institut d'Histoire du Temps Présent en Haute-Saône. Madame G. avait tenu à ce que soit conservé son anonymat afin de ne pas porter préjudice à ses enfants, qui avaient alors sans doute la cinquantaine. La peur la tenaillait encore, 40 ans après la fin de la guerre !

***

Le 27 janvier 2015, j'ai publié sur ce blog un texte intitulé Pardonnez-nous notre silence, paru dans le même numéro de L'Estocade de 1985, lors du 40ème anniversaire de la libération d'Auschwitz. J'avais visité Auschwitz et Birkenau deux ans auparavant.

Agrandissement : Illustration 8

Theresienstadt (Terezin), près de Prague, camp de transit pour Auschwitz. Entrée du camp de Birkenau-Auschwitz (Pologne) et châlits. [Photos YF]

27 janvier, journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah :

Le camp d'extermination d'Auschwitz a été libéré par l'Armée rouge le 27 janvier 1945, c'est pourquoi cette date du 27 janvier a été retenue par le Conseil de l'Europe puis par l'ONU pour commémorer ce crime contre l'Humanité, encourager les États à promouvoir des projets éducatifs et à protéger les lieux de mémoire liés à l'Holocauste.

Bande annonce d'un Sac de billes, sorti en salle le 18 janvier :

Billet n° 301

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr

Tweeter : @YvesFaucoup

[Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Voir présentation dans billet n°100. L’ensemble des billets est consultable en cliquant sur le nom du blog, en titre ou ici : Social en question. Par ailleurs, tous les articles sont recensés, avec sommaires, dans le billet n°200. Le billet n°300 explique l'esprit qui anime la tenue de ce blog, les commentaires qu'il suscite et les règles que je me suis fixées.]