Le rôle des États face aux mafias

Dans l’esprit d’un citoyen lambda, les mafias s’attaquent aux États et donc ces même États ont vocation à les combattre. Dans les faits, la situation est beaucoup plus subtile.

Nous avons vu le modus vivendi, entre les yakusas et les autorités, qu’a connu et que connaît toujours la société japonaise. Cette ambigüité des rapports entre les États et les mafias semble être une constante planétaire : l’on soutient ce que l’on combat.

En Italie, le mélange de passivité et de « complicité » remonte régulièrement à la surface. Une des nombreuses affaires où l’État est mis en cause concerne des tractations entre des boss mafieux et des représentants de ce même État. La presse leur a donné des noms : « Il protocolo farfalla » (le protocole papillon) et « La Trattativa » (la négociation).

« Il protocolo Farfalla »

La « négociation papillon » est le nom donné, par les médias italiens, à un « protocole » qui aurait engagé l’État italien dans une négociation secrète avec certains chefs mafieux « de haut niveau », entre 2003 et 2007. Il s’agissait, majoritairement, de membres de Cosa Nostra, mais aussi de boss de la Camorra et de la ’Ndrangheta.

Des membres des services secrets civils italiens auraient rencontré, dans leurs cellules, des chefs mafieux emprisonnés sous le régime de « prison dure » (Article 41bis du code pénitencier).

L’administration pénitentiaire aurait accepté que ces « visites » ne soient pas consignées sur les registres des prisons.

Il y aurait donc eu une première entente entre le SISDE (Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica) -devenu L’AISI, en 2017, (Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna) et le DAP (Dipartimento delle Admministrazione Penitenziara) qui dépend du Ministère de la Justice. Pourtant la Justice est court-circuitée, puisque des Procureurs, gérant des affaires concernant les mafieux contactés, n’ont pas été informés de ces rencontres, en violation de la loi. Selon le Procureur Général de la cour d’appel de Palerme, Roberto Scarpinato : « la police pénitentiaire, qui devait informer la magistrature, a au contraire informé le SISDE et ce dernier établissait ce qui devait se dire, ou non, à la magistrature ». En Italie, la loi oblige les Officiers de Police Judicaire à en référer aux magistrats, auprès desquels ils sont détachés et sous l’autorité desquels ils sont placés (articles 357 et 373 du Code de procédure pénale italien).

On peut dire qu’il s’agissait d’une véritable structure parallèle, qui court-circuitait les enquêtes des magistrats.

Quelles informations les services secrets ont-ils obtenu et en échange de quoi ? Sur les informations, c’est le secret qui domine. Sur les gains des mafieux, on en sait un peu plus. Outre de l’argent pour leurs familles, certains boss se sont vu accorder des allégements de peines et une amélioration de leurs conditions de détention, passant de la « prison dure » (41 bis) à des établissements « classiques ».

L’existence d’un tel « protocole » a été rendu publique, notamment par des membres de la Commission Parlementaire anti mafia.

« Des membres des familles de certains chefs mafieux ont reçu de l’argent de l’État » journal « il Fatto Quotidiano » 27 Septembre 2014. Huit boss seraient concernés. Le Parquet de Palerme a ouvert une enquête sur un certain nombre de « rencontres ». Rien ne semble avoir débouché, du moins sur le plan judiciaire. La lenteur de la Justice italienne aidant, des poursuites ont été frappées de prescription.

Plusieurs enquêtes journalistiques parlent de « négociations secrètes », de « pactes » et posent la question : « quelles sont les enquêtes, sur des dossiers mafieux, qui ont été bloquées ou ralenties, suite à l’action des services secrets ? ».

Saura-t’on un jour ce qui c’est réellement négocié ? Rien n’est moins sûr.

De fait, de l’argent, provenant des fonds secrets, a été versé à des familles mafieuses et plusieurs personnes se demandent quel usage elles ont bien pu en faire.

Le Comitato Parlementare per la Sicurezza della Repubblica (COPASIR) est un organisme parlementaire paritaire (Sénat-Chambre-des députés) chargé d'enquêter et de superviser les activités des agences de renseignement italiennes.

En Mars 2015, le COPASIR publie son rapport d’enquête sur l’affaire dite de « la soi-disant opération Farfalla ». En résumé, les parlementaires estiment que le « protocollo Farfalla » existait bien, mais ils minimisent son importance. Ils estiment qu’il était voué à l’échec, car « il reposait sur des échanges personnels, entre des individus des différents services et qu’il n’y a que très peu de traces écrites » Extrait du rapport de la commission parlementaire. Ce même rapport conclut sur la « superficialité» de la gestion de l’opération « aggravée par une absence de traçabilité documentaire ». Ils auraient pu ajouter : et pour cause.

Pour les parlementaires « le SISDE et le DAP étaient hors la loi », mais les données exposées ci-dessus semblent justifier une conclusion en forme d’impasse : cette opération « Farfalla » n’a débouché sur rien. Si vous avez le courage, vous pouvez lire ICI le rapport complet de la commission parlementaire. C’est un exercice intéressant dans l’art de ne pas trancher. L’intitulé du rapport parle de « soi -disant opération Farfalla » (« Cosidette operazioni Farfalla ») et pourtant le rapport reconnaît l’existence de rencontres secrètes. Du coup, je retiens cette phrase du rapport, qui résume l’ambigüité des conclusions : « l’absence de comptes rendus écrits et la gestion peu transparente de l’activité a justifié des reconstructions (sans doute intellectuelles NDLR) et des lectures de suppositions et de déviations ressemblant à une négociation entre l’État et la criminalité ». En italien, négociation se dit « trattativa ».

Pour comprendre tout le sel de cette phrase, il faut aussi savoir que le « patron » du SISDE était le colonel Mario Mori. Ce dernier sera poursuivi par la Justice, en 2012 et jugé, dans le cadre d’une affaire de « négociations » entre un service du corps des carabiniers et Cosa Nostra. Au moment des faits, Mario Mori était chef de ce service.

Ces « négociations » sont connues sous le nom de « Trattativa ».

« La Trattativa » (La négociation) entre l’État et Cosa Nostra

Y a-t-il eu des négociations (Trattativa) entre des représentants de l’État et des boss de Cosa Nostra ? Ces « négociations » auraient été liées à une série d’assassinats et d’attentats commis par Cosa Nostra, suite aux condamnations visant l’organisation mafieuse. Il s’agissait de négocier l’arrêt de la campagne de violences initiée par les «corléanais » de Toto Riina.

L’histoire, dans sa version officielle, aurait démarré après le verdict du « maxi procès Palerme » (1987). Plusieurs dizaines de responsables de Cosa Nostra étaient condamnés à de lourdes peines : 346 condamnés (dont 19 perpétuités) et 114 relaxes. Les sentences sont globalement confirmées en appel (1990), avec un passage de 19 à 12 perpétuités et certaines peines sont réduites. En cassation (1992) les peines, plus dures, de la première instance, sont confirmées.

Conséquences : coup de massue historique pour Cosa Nostra et réaction violente de son chef, en fuite. Une série d’assassinats va suivre le verdict définitif : un député, des magistrats dont les deux principales figures du « pool anti -mafia ». Après l’assassinat d’un des juges, Giovanni Falcone (23/05/1992), le gouvernement adopte l’article 41 bis dit de la « prison dure ».

La même année débutent des discussions entre un intermédiaire de Cosa Nostra et des responsables des Carabiniers (gendarmerie). Le service spécial des carabiniers, le ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) consacré à la lutte contre les mafias et le terrorisme, est dirigé par le colonel Mario Mori, qui sera cité dans l’affaire dite du « protocollo Farfalla », voir plus-haut.

Pour essayer d’obtenir un arrêt des violences, le colonel Mori a rencontré Massimo Ciancimino (intermédiaire entre Cosa Nostra et le monde politique, fils de Vito Ciancimino, maire de Palerme -1970-1971- qui sera lui même condamné pour « association mafieuse »), voir plus loin. La première rencontre a lieu en Juin 1992. La méthode: « (…) créer un pont de connexion et de communication entre des membres du ROS et des représentants mafieux, par l’intermédiaire de Ciancimino ». Extrait de l’audition de Francesco Messineo, Procureur de la République de Palerme, par la « Commission Anti Mafia » (19 Mars 2012), page 5 du rapport provisoire d’audition.

Les « négociations »

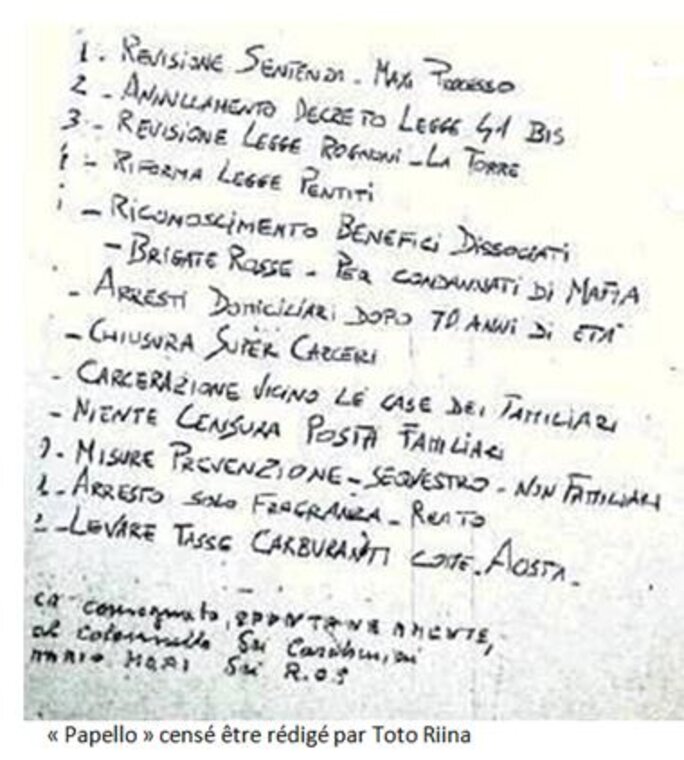

C’est dans ce contexte que circule une liste manuscrite de « revendications » qui aurait été rédigée par le Capo di tutti Capi, Toto Riina à l’attention des autorités. Cette liste aurait été transmise à la Justice (2008) par Massimo Ciancimino, fils d’un ancien maire de Palerme Vito Ciancimino (1970-1971) qui était en relation avec Cosa Nostra.

Sur la douzaine de demandes, plusieurs portent sur la suppression de mesures législatives et judiciaires :

.Révision du verdict du « maxi procès »

.Annulation de l’article 41 bis

.Révision de la loi « Rognoni-La Torre » (délit d’association mafieuse et saisie des biens mafieux)

.Réforme de la loi sur les « repentis »

.Fermeture des « prisons dures »….

Liste vraie ou fausse, les thèmes circulent et le second juge instructeur du « maxi procès » encore vivant, Paolo Borsellino, s’oppose à ces demandes. Il est assassiné le 19 Juillet 1992. Les demandes de Riina sont considérées comme « extravagantes », c’est la position officielle du gouvernement. Le boss des boss conditionnait l’arrêt des violences à la mise en œuvre de ses revendications. Devant le refus des autorités, Toto Riina aurait décidé de déclarer la guerre à l’État. Suivront une série d’attentats et de tentatives à travers l’Italie. Notamment des sites culturels sont visés par des explosions, à Rome, Florence et Milan. Dans un premier temps, ces attentats sont revendiqués par un groupe terroriste « bidon » (« Falange armata »), façade de Cosa Nostra. Entre Mars 1992 et Avril 1994, treize attentats et tentatives feront plus d’une vingtaine de morts (magistrats, forces de l’ordre, passants…) et plus d’une centaine de blessés. Au cours de cette période, Toto Riina est arrêté le 15 Janvier 1993. La succession est assurée par Bernardo Provenzano qui ne sera arrêté qu’en 2006 (43 ans de cavale) après une série de ratages des forces de l’ordre, en l’occurrence du ROS…

Durant cette période, y a-t-il eu des négociations secrètes entre les autorités, par l’intermédiaire du service des carabiniers (ROS) et Cosa Nostra ?

Selon le Procureur de la République de Palerme, Francesco Messineo, entendu par la « Commission Anti Mafia » (19 Mars 2012) : « Des négociations entre l’État et la mafia ont bien eu lieu ».

Les procès : « des délits qui n’en sont pas… »

Un procès, en première instance, débute en Mai 2013 devant la cour d’assise de Palerme. Dix personnes sont jugées, dont des mafieux. Parmi eux se trouve Toto Riina (il décédera en Novembre 2017).

Une des nouveautés de ce procès est que les poursuites concernent des membres de Cosa Nostra, mais aussi trois officiers des carabiniers, dont le colonel Mario Mori , ainsi qu’un ex- député, Marcello dell’Utri, co-fondateur du mouvement « Forza Italia » de Silvio Berlusconi. Massimo Ciancimino, l’intermédiaire entre la Mafia et les autorités, est également jugé.

Agrandissement : Illustration 4

Le procès a été très long : cinq ans. Il s’est déroulé en plus de 220 audiences et a entendu 190 témoins. Le Chef d’inculpation « générique » est : « menace contre le corps politique de l’État ». Dans le détail on trouve, notamment, « négociations illégales et pressions » pour les mafieux poursuivis et « abus de pouvoir et violation des devoirs inhérents à la fonction publique » pour les carabiniers et l’ex- député.

Le verdict de première instance est prononcé le 20 Avril 2018. Certains mafieux sont condamnés à des peines de 28 ans de prison. Les officiers et Dell’Utri : douze ans. Ciancimino : huit ans. La lecture des 5252 pages de la sentence rendue par la cour d’assise de Palerme confirme l’existence d’une négociation « illégale » entre des membres de Cosa Nostra et des personnalités publiques.

J’ai résumé brièvement cette première instance mais, en réalité, la Justice italienne permet aux accusés de choisir deux modes de jugement : « normal » ou « abrégé ».

D’autres personnes seront jugées, dans un autre procès, sous le « rite abrégé ». Ainsi, sous ce système judiciaire, Callogero Mannino, plusieurs fois ministre, est poursuivi pour le motif : « violence ou menace contre un corps politique ou institutionnel de l’État », toujours dans le cadre de « la Trattativa ».

Callogero Mannino sera absout par les trois niveaux de jugement : 1ère instance (Nov. 2015), appel (Juil. 2019) et cassation (Déc. 2020).

Le procès en appel (rite normal) débute en 2019 à Palerme. Le verdict tombe le 23 Septembre 2021. Les officiers du corps des carabiniers sont relaxés « Les faits ne constituent pas un crime » (extrait du jugement en appel). Relaxe également pour Dell’Utri « il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés ». L’ex-député était déjà en prison, condamné en 2014 à 7 ans de détention pour « association mafieuse ».

Des peines de certains mafieux sont confirmées, d’autres réduites et une relaxe est prononcée.

En résumé, la cour d’appel estime que les faits reprochés aux hommes publics ont bien eu lieu, mais qu’ils ne constituent pas un délit. La Justice le dit, les négociations (Trattativa) ont bien eu lieu.

La sentence en appel sera qualifiée de «Sentenza double-face » en français dans le texte. Entre l’assassinat du juge Giovanni Falcone et le verdict, en appel, de l’affaire de « la trattativa », il se sera déroulé près de vingt ans de l’Histoire de l’Italie.

Ce procès joue comme un révélateur des rapports ambigus que l’État italien entretient avec les mafias. Cette affaire de « Trattativa » est-elle anecdotique, ou bien est-elle révélatrice d’un lien « symbiotique » entre les autorités et les organisations criminelles ?

On retiendra que les poursuites judiciaires n’ont été engagées « que » contre des carabiniers, alors même que la presse parlait de « Trattativa Stato-Mafia » (négociation État-Mafia). Aucun membre du gouvernement ou des cabinets ministériels n’étant poursuivi, une orientation était déjà donnée : les officiers semblaient avoir agi de leur propre initiative, tout en recherchant un accord qu’ils n’auraient pas obtenu. C’est le genre d’engagement qu’aucun homme d’État n’aurait la bêtise de signer. S’il y a eu « soutien », il n’a pu être qu’oral.

L’État, de son côté, n’a jamais admis officiellement, l’existence de « l’opération Trattativa». Le sociologue Pino Arlacchi, spécialiste des dossiers mafieux, appuie la version officielle : «Elever au rang de « Trattativa» l’ épisode mineur qu’est la négociation d’une paire d’officiers des carabiniers, sans couverture politique, d’une part et un mafieux à moitié inoffensif d’autre part, est une insulte à la vérité ». Tribune publiée sur le journal Il Fatto Quotidiano, le 1er Mars 2014.

On notera que P. Arlacchi reconnaît des rencontres (« négociations ») entre, au moins, un mafieux et des carabiniers, même s’il minimise leur importance. Pourtant, plusieurs sources confirment l’existence de rencontres entre ceux que la presse qualifie de « 007 » et plus d’un mafieux.

Toute la question était de savoir si ces « négociations » représentaient un danger pour le pays. La cour d’appel a estimé que non.

Ce n’est pas l’avis de tout le monde, à commencer par plusieurs magistrats et plusieurs enquêtes journalistiques iront dans le sens d’un accord réellement significatif.

Un journaliste-écrivain, Marco Tavaglio, résume avec précision la forme et le sens de ces négociations. Son analyse, diffusée sur une chaine d’information en ligne Italia Mattanza (Décembre 2021), est un résumé des turpitudes des autorités politiques et administratives italiennes, dans leurs rapports plus qu’ambigus avec Cosa Nostra. Son analyse, véritable réquisitoire contre l’attitude de l’État, est développée dans son livre « È Stato la Mafia ». Le titre est provocateur : « la Mafia c’est l’État », mais l’on peut comprendre qu’il s’agit de faire passer le message suivant : l’État porte sa part de responsabilité.

Marco Tavaglio parle d’un « double État ». L’un qui « combattait la Mafia et qui était combattu par elle, parce qu’il contrariait la « Trattativa » et l’autre « un État qui négociait contre les lois qu’il avait promulguées ». Pour M. Tavaglio « ce double État existe encore aujourd’hui ».

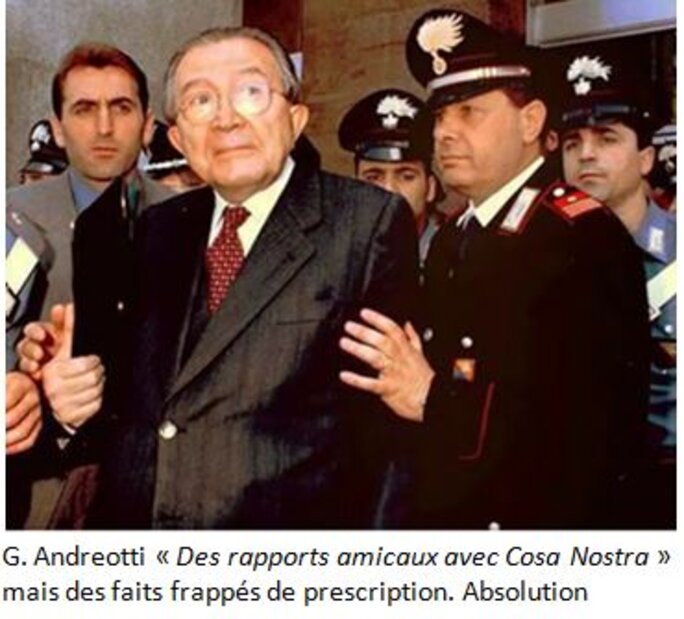

Bien sûr, beaucoup d’observateurs sont conscients que l’urgence prévalait, qu’il fallait stopper la stratégie de la violence engagée par Cosa Nostra, y compris par la « négociation ». Mais, en même temps, ces « discussions » ne datent pas d’hier, elles illustrent une culture de l’accommodement de ces mêmes autorités avec les mafias, depuis le 19ème siècle.

Tout au long de mon travail de recherche, j’ai trouvé des éléments illustrant ces « Trattative » au cours de l'Histoire de l'Italie.

Le fait même qu’une organisation criminelle ait pu perpétrer des dizaines d’assassinats de magistrats et de membres des forces de l’ordre, notamment, est la preuve d’une faiblesse structurelle de l’État italien. L’infiltration des organisations criminelles au sein même des institutions ne peut pas ne pas avoir réduit la marge de manœuvre des autorités. Dans cette histoire, on devait donc « négocier » avec des organisations criminelles que l’on avait laissé se développer.

On notera également que les carabiniers seraient allés demander un accord (pour négocier) auprès des services de l’État, alors que, d’après la loi, ils auraient du en référer aux autorités judiciaires. En l’occurrence aux Procureurs car, en Italie, des OPJ sont détachés auprès des Parquets. Les affaires de « collaboration » avec des mafieux ne sont pas exceptionnelles. Le couple Parquet/OPJ a également l’habitude de discuter de ce genre de rapports « au bénéfice de l’enquête ». Là, dans l’affaire de la « Trattativa » nous assistons à une mise de côté des magistrats. Ce n’est pas la première fois que cette méthode est appliquée. Les relations entre Mafia, services secrets et politiques sont une histoire ancienne, comme le révèle l’affaire du « massacre de Portella della Ginestra ».

Agrandissement : Illustration 6

Enfin, last but not least, nous pouvons nous remémorer comment les autorités américaines ont remis en selle la Cosa Nostra, mises sous le boisseau par le régime fasciste, lors du débarquement des troupes US en Sicile (1943).

La « Trattativa » n’est donc pas une nouveauté, mais une suite logique aux relations ambigües qu’entretient l’État italien avec les organisations mafieuses.

Ces « arrangements » ponctuent l’histoire des mafias, que ce soit au Japon entre les yakuza et les gouvernements japonais, avec l’aide des USA, ou bien aux USA et en Italie, avec les discussions entre autorités US et mafias italiennes (Cosa Nostra américaine et italienne, Camorra) durant la 2ème guerre mondiale et après guerre.

____________________

En Corse, des services d’enquête ont-ils interféré dans des dossiers de criminalité ? Dans l’affaire de la SMS, des magistrats parleront d’un dossier« polluée par des interventions variées (…) ». Le chercheur et journaliste, Thierry Colombié (EHESS), se fait l’écho des inquiétudes des magistrats : « (…) les prêts fictifs, salaires mirobolant et avantages divers ayant notamment bénéficié à Nivaggioni ne sont que la partie visible d’un vaste système de corruption où, très vite, une police pour le moins « politique » s’est mise à écouter, renseigner, quand ce n’est pas faire obstacle au travail judiciaire ». In Les héritiers du Milieu. Voir le chapitre « SMS : un dossier exemplaire », dans l’article de ce blog « Criminalité en Corse. 3è partie : du 20ème au 21ème siècle ».

----------------------------------

Dans les années 80/90, en Italie, la magistrature et certains policiers avaient fait preuve de courage et d’efficacité, Cosa Nostra avait répliqué très violement. Cette période a été exceptionnelle, dans l’histoire des rapports État-Mafia. La plupart du temps, cela ressemblait plutôt à un scénario bien rodé : des violences « modérées » (un magistrat ou un policier tué), face à une répression tout aussi modeste (peu de condamnations, beaucoup d’acquittements et de non-lieux). Ce tableau cynique avait été « barbouillé » par des actions volontaires du côté de l’État (Général Dalla Chiesa, juges Falcone et Borsellino…) et par la folie meurtrière des « corléanais » de Toto Riina. Il fallait calmer le jeu, afin que tout bouge et que rien ne change.

Pour Marco Tavaglio, « l’État a toujours déclaré vouloir combattre la Mafia, jamais de la détruire ». Nous retrouvons le même reproche que celui fait à la loi RICO, aux USA. Voir « Délits financiers, criminalité : les arrangements avec les États ».

Selon le journaliste-écrivain, les « négociations » État-Mafia, n’avaient qu’un but réel : « rétablir le statu quo ».

En ce premier quart de siècle, les mafias sont toujours là, elles progressent, mais en silence.

Sicile, Pouvoir central, mafia et « référent

Des années quarante au début des années deux mille, un homme va incarner le rapport ambigu entre l’État italien, les hommes politiques siciliens et la Cosa Nostra. Il s’agit de Giulio Andreotti. Cet homme est surnommé il Divo (Le Divin), allusion au « Divus Iulius » (le divin Jules), Jules César. Sept fois président du Conseil italien (1er Ministre), huit fois ministre de la Défense, cinq fois ministre des Affaires Etrangères, député de la Démocratie Chrétienne depuis 1948 et sénateur à vie depuis 1991. Il va diriger un courant politique au sein de son parti, le « courant Andreotti ». Son fief politique est le Latium (Rome) mais son influence sera très importante sur la Sicile, considérée comme le « grenier à voix » de la Démocratie Chrétienne. Le « correspondant » de G. Andreotti sur l’île sera Salvo Lima. Ce dernier sera maire de Palerme (1958-1963), puis député (DC). On apprendra que son père était membre de Cosa Nostra (Commission antimafia. 1963-1976). On ignore s’il était lui-même membre de « l’organisation ». S. Lima sera assassiné en Mars 1992.

Giulio Andreotti était surnommé également « l’inoxydable ». Né en Janvier 1919, il aura marqué la politique italienne dès la fin de la seconde guerre mondiale. Il est mort en Mai 2013, à l’âge de 94 ans.

Au-delà de la personnalité de G. Andreotti, il faut comprendre que cette affaire est emblématique du problème de la corruption d’une partie du personnel politique. Si le plus haut sommet de l’Etat est atteint, tout les niveaux de la vie publique sont gangrénés, pas seulement au stade régional. On peut lire, à ce propos, le chapitre « mafia et criminalisation du Politique » (P. 111) dans le livre d’Isabelle Sommier, Les mafias.

Pour être précis, il faut dire que G. Andreotti n’a jamais été soupçonné de corruption, au sens financier du terme. Dans son cas, il s’agit d’alliances délictueuses pour exercer le pouvoir et s’y maintenir. Voir, plus loin, le délit de « concours externe en association mafieuse ». Le pouvoir se gagne et s’exerce en s’alliant éventuellement avec des criminels et des personnes corrompues. Ce type de pouvoir est corrupteur.

Nando Dalla Chiesa, fils du Général assassiné à Palerme en Septembre 1982, a soupçonné Giulio Andreotti d’avoir été « gêné » par les découvertes du Général, sur ses liens avec Cosa Nostra. Ce sociologue l’écrira dans un livre consacré au contexte de l’assassinat de son père. Meurtre imparfait. Déjà cité.

Les familles mafieuses, par leur influence et leur nombre, servent d’agents électoraux. Cette machine électorale peut agir par « simple » influence (familiale, amicale..), mais aussi de manière coercitive. Cette pression sur les électeurs finira par être prise en compte par le code pénal dans l’article 416 bis du code pénal italien consacré au « délit mafieux ».

L’exemple de G. Andreotti, illustre parfaitement la nécessité pour une mafia d’avoir une série de relais dans les hautes sphères du pouvoir. C’est ce que les observateurs des dossiers mafieux appellent des « référents ».

Cosa Nostra et les « référents » politiques

Le « maxi procès » de Palerme (1986-1987) n’a pas abordé le volet politique du phénomène mafieux, sur le fond. Il faut dire que les juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino l’avaient voulu ainsi. Ils avaient peur d’une « dilution » des débats. C’était la première fois que la Justice avait une chance de condamner des mafieux. Des dizaines de procès avaient déjà eu lieu, depuis la deuxième partie du 19ème siècle, mais faute de lois adaptées et d’informations complètes, la majorité s’était soldée par des acquittements. Le principal « repenti », Tommaso Buscetta, n’abordera pas l’angle des relations de Cosa Nostra avec le monde politique, lors des interrogatoires d’avant procès et lors du procès. Il le fera après l’assassinat de G. Falcone et de P. Borsellino (1992), selon lui, « par respect pour le juge G. Falcone ». En fait T. Buscetta confirmait ce que beaucoup pressentaient depuis très longtemps, une mafia ne peut exercer son activité criminelle qu’en étant soutenue et « protégée » par un référent politique. Il s’agit, la plupart du temps de membres d’un parti de gouvernement, national, implanté régionalement. De fait, Mafia, violence et pouvoir politique étaient inséparables, notamment depuis l’unification du pays, en 1870.

Au début des années 90, l’influence de la magistrature n’a pas encore diminué et des repentis continuent à dénoncer le rôle joué par des hommes politiques. C’est ainsi qu’une figure emblématique de la politique italienne, depuis la fin de la guerre est inculpé, en 1993, pour « complicité avec Cosa Nostra ». Il s’agit de Giulio Andreotti.

C’est donc l’homme de tous les compromis et de toutes les compromissions qui est jugé deux fois. A Pérouse (accusé d’avoir commandité, auprès de Cosa Nostra, l’assassinat d’un journaliste) et à Palerme (accusé de « concours externe à l’association mafieuse Cosa nostra ». Dans ce dernier cas, il s’agit d’un délit qui élargit le périmètre de la complicité avec les mafias.

Les deux verdicts (1999) innocentent G. Andreotti. Mais le contenu du jugement en appel (2003) du procès de Palerme, doit être lu avec précision. La subtilité du verdict peut se résumer ainsi : coupable, mais sauvé par la prescription.

Coupable, sur une période, mais des faits amnistiés

« G. Andreotti était conscient que ses interlocuteurs siciliens avaient des rapports amicaux avec des chefs mafieux ». Du coup, la justice peut le poursuivre pour « participation à l’association mafieuse, remarquable et prolongée dans le temps ». Cependant, la cour d’appel estime que « la disponibilité de G. Andreotti envers les mafieux n’a pas dépassé 1980 ». Comme les délits commis avant cette année sont prescrits, G. Andreotti est acquitté. Jugement subtil. En d’autres termes, G. Andreotti est reconnu coupable de « concours externe » mais les faits sont prescrits, vu leur antériorité. Les poursuites étaient donc justifiées, mais trop tardives… Il y a donc bien eu un pacte avec Cosa Nostra, mais il est oublié car prescrit judiciairement. Constat confirmé par la Cour de Cassation (2004).

Le jugement d’un personnage aussi important dans la hiérarchie de l’État aura permis de mettre au grand jour la détérioration morale d’une partie importante du monde politique italien, c’est le point de vue de l’universitaire Jean-Louis Briquet : « En poursuivant Andreotti, les magistrats ont été amenés (sans que cela n’ait été le fruit d’un calcul délibéré) à conforter des jugements critiques à l’encontre des détenteurs du pouvoir et des manières dont ce dernier était pratiqué en Sicile, mais aussi dans des secteurs centraux de l’État ».

Ce qui caractérise le rôle de G. Andreotti est un « échange de services » et une « instrumentalisation réciproque » comme le décrit Isabelle Sommier.

Le rapport Pouvoir/Mafia induit un renvoi d’ascenseur. Le Pouvoir central légifère afin de laisser une certaine marge de manœuvre aux mafias locales et ces mafias peuvent servir de « supplétifs » dans certaines affaires où le pouvoir central ne veut pas se mouiller ou bien s’il n’a pas les moyens (le pouvoir) d’intervenir « en direct ».

L’exemple de G. Andreotti illustre parfaitement le propos et ce au sommet de l’État. Depuis cette époque, le paysage politique italien a été bouleversé, mais le couple familles mafieuses-référents politiques reste l’axe d’un système inchangé.

Conclusion impossible

Il n’existe pas de conclusion à une telle problématique. Nous avons déjà observé que la construction de l’État italien (Risorgimento) s’est réalisée avec difficulté et que d’une certaine façon, elle n’est pas achevée. Ce Risorgimento est une initiative politique de penseurs et politiciens « du Nord ». Pour que ce projet soit mené rapidement, les initiateurs « du Nord » ont dû accepter de faire des concessions aux élites politiques méridionales. Pour plus d’un observateur, les mafias sont, aussi, des outils de pouvoir politique. Les chercheurs dressent un constat inquiétant, celui de « l’étatisation manquée de l’Italie », comme l’explique très bien le chercheur en sciences politiques (CNRS), Jean-Louis Briquet.

C’est donc sur cette ambigüité que s’est construite l’Italie et cette ambigüité persiste. Il n’y a qu’à décoder les résultats des dernières élections générales de Septembre 2022, pour comprendre que la « trattativa » est chronique.

Les rapports entre l’État français et la Corse relèvent-ils, toutes proportions gardées, du même type d’ambigüité que la situation italienne ? Je ne saurais répondre de manière définitive à une telle question. En revanche, je tâcherai de fournir des éléments de réflexion, à travers les deux prochains articles sur l’Histoire, puis sur l’actualité des petits et gros arrangements avec l’État.

Bibliographie :

Mafia, justice et politique en Italie. L’affaire Andréotti dans la crise de la République. Jean-Louis Briquet. Ed. Karthala

Meurtre imparfait-L’affaire Dalla Chiesa. Nando Dalla Chiesa. Ed. Liana Levi

Le retour du prince. Pouvoir & criminalité. Roberto Scarpinato-Saverio Lodato. Ed. La contre allée.

Histoire de la mafia des origines à nos jours. Salvatore Lupo. Flammarion

Les mafias. Isabelle Sommier. Ed. Montchrestien

Mafia et politique. Michele Pantaleone. Ed. Gallimard

Mafia, violence et pouvoir politique en Italie (XIXe-XXe siècles). Paolo Pezzino. In Violences et pouvoirs politiques. Presses Universitaires du Midi. En ligne sur le site OpenEdition Books

È Stato la mafia. Marco Travaglio. Ed. Chiarelettere

Les héritiers du Milieu. Thierry Colombié. Ed. de La Martinière

Compromissions – La République et la Mafia corse. Pierre Péan. Ed. Fayard

Économie et société /1-Les catégories de la sociologie. Max Weber. Ed. Plon-Pocket

Compromissions entre gouvernants, polices et criminalité. Mala setta. Alle origini di mafia e camorra-1859-1878. Francesco Benigno. Ed. Einaudi (2015)

Il mito del Grande complotto: Gli americani, la Mafia e lo sbarco in Sicilia del 1943. Salvatore Lupo. Donzelli Editore

Sites en ligne :

Mafias italiennes et État : lutte ou collusion ? Marine Duros. Revue Regards croisés sur l’économie-2014/1 (N° 14).

La sentence sur la Trattativa. Umberto Santino Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato

L’économie politique italienne et la mafia : un verdict. Analyse de la « Trattativa ». Andrea Capussela. Site Le grand Continent (20 Sept. 2021)

Au-delà de la participation à l'association de type mafieux : le concours externe. Marco Venturoli. In Revue de science criminelle et de droit pénal comparé-2017/1 (N°1)

La trattativa mafia Stato. Une histoire qui se répète. Umberto Santino Centro Siciliano di Documentazione Giuseppe Impastato

L’économie politique italienne et la mafia : un verdict. Andrea Capussela. Site Le Grand Continent (20 Sept 2021)

Les états de la définition wébérienne de l'État. Le « monopole de la violence d’État » selon Max Weber. Par Marian Eabrasu, in Raisons politiques 2012 (N°45)