Temps de lecture 8 mn

.

Le 13 février 1939, à la frontière franco-espagnole de Puigcerdá, en Catalogne, alors que Barcelone est tombée aux mains des putschistes fascistes, le Lieutenant Colonel Miguel Garcia Vivancos, chargé par les forces républicaines d’organiser le passage vers la France de dizaines de milliers de militaires et de civils, dont de très nombreux enfants, franchit lui-même la frontière.

C’est dans cette guerre épouvantable qui fera au moins un demi million de morts, que s’est tenu et joué le banc d’essai de ce qui va suivre : la conflagration mondiale guerrière et technologique la plus meurtrière de l’histoire, deux génocides, européen et asiatique, eux aussi parfaitement industrialisés, et les expérimentations les plus atroces sur des êtres humains vivants.

Né quarante-quatre ans plus tôt dans la province de Murcia, une région agricole spécialisée en primeurs, soumise à des inondations chroniques et dévastatrices, Miguel, alors âgé de quatorze ans, jeune apprenti mécanicien à l’arsenal de Carthagène, doit suivre sa mère, veuve, et ses frères et sœurs, à Barcelone. Dans cette Espagne encore féodale à bien des titres, aux campagnes miséreuses, les grands propriétaires fonciers et agricoles qu’on nomme caciques, n’ont, comme les patrons des grandes entreprises et la haute hiérarchie ecclésiastique, aucun scrupule à payer des tueurs à gage ou à solliciter la police pour assassiner des leaders syndicaux. Il faut dire que l’émancipation croissante des classes populaires dans les pays proches de l’Espagne, comme la France ou l’Angleterre, partenaires condescendants par ailleurs du dépeçage colonial mondial, les met réellement en transe.

Et s’il n’y avait que ça.

Il y a d’abord la Catalogne, cette province qui s’affirme si souvent rebelle et qui sera plusieurs fois violemment opprimée par le pouvoir central de Madrid. Comme en 1909 justement, l’année de l’arrivée de la famille Vivancos, l’année de la « Semaine tragique », cette répression sanglante sous prétexte d’un refus de conscription supplémentaire des Catalans pour un nouvel épisode de guerre coloniale au Maroc. A Mellila. Une répression qui fera une centaine de morts à Barcelone, 175 condamnations à l'exil, 59 peines de prison à perpétuité et 5 condamnations à la peine capitale.

L’Église quant à elle, éternelle caution et patronage du pouvoir, perd lors de cette même semaine des dizaines d’établissements religieux, brûlés par les insurgés.

Le jeune syndicat catalan Solidaridad Obrera, créé deux ans plus tôt, réunissant socialistes, républicains et anarchistes et qui a appelé à la grève générale, va comprendre alors qu’il lui faut désormais chercher des appuis à une autre échelle, bien au-delà de la Catalogne. Dans cette Espagne agricole aux rapports sociaux confits par la religion et aux soumissions sociales archaïques, c’est presque partout que ça craque au début de ce vingtième siècle, que ce soit dans le monde agricole ou dans les banlieues des villes qui s’industrialisent. A ce moment de l’histoire, oui, une grande partie de l’Espagne populaire gronde comme un volcan. Qu’en sera-t-il alors de la violence en retour que ce peuple tenu au bord du servage ne va pas manquer d’exercer ?

L'Espagne du pouvoir, elle, les yeux perdus sur sa splendeur coloniale passée, s'est très peu développée sur le plan industriel, contrairement à ses voisins du nord. La guerre contre les États-Unis en 1898, est un désastre. Madrid perd Cuba, Porto Rico et les Philippines. Les industries minières naissantes, du Pays basque ou de Catalogne, appartiennent souvent à des entreprises anglo-saxonnes. Le monde rural est majoritaire, surexploité et chroniquement pauvre. Après une apparition éclair de la République en 1873, aussitôt renversée par un coup d'État monarchique qui restaure les Bourbons, il faudra attendre 1931 pour son rétablissement. Entre temps, ce système des caciques qui terrorise les populations rurales et manipule grossièrement des élections systématiquement et massivement frauduleuses, auxquelles de toute façon la grande majorité ne participe pas, verrouille complètement la société.

Dans ces provinces du nord, bientôt puissantes économiquement, qui s’industrialisent et se développent de plus en plus, c’est là, au cœur des mondes agricoles et industriels que commencent à s’organiser avec le plus d’ampleur, mais aussi, de radicalité, plusieurs mouvements d’émancipation des classes populaires. En particulier la création de la Confederación Nacional del Trabajo, d’obédience anarcho-syndicaliste, prolongation de Solidaridad Obrera, ainsi que de nombreux syndicats socialistes ou communistes.

Vivancos, plutôt sérieux, d’un tempérament calme, a rejoint pourtant la CNT, ainsi que le groupe d’auto-défense le plus organisé et radical, los Justicieros. Lequel deviendra, deux ans plus tard, los Solidarios. Ce groupe est créé en compagnie de Buenaventura Durruti, Francisco Ascaso, Joan Garcia Oiliver et de nombreuses femmes, comme Juliana López Mainar, Pepita Not, María Ramona Berri. (1) Devant la violence endémique du pouvoir et à la suite d’un assassinat supplémentaire, celui du leader syndicaliste anarchiste Salvador Segui, los Solidarios vont se radicaliser un cran au-dessus, en abattant à leur tour le Cardinal Juan Soldevilla y Romero, qu’ils accusent d’être une figure à la Borgia, financé par la pègre des boîtes de jeux et autres maisons de passe, et principal recruteur et financier de ces tueurs patronaux qu’on appelle, los Pisteleros.

Sans appuis dans le milieu économique et pour financer à la fois cette autodéfense, mais aussi les familles des militants ou des syndicalistes emprisonnés, los Solidarios décident de se servir chez les voleurs. Ils attaquent alors la banque d’Espagne à Gijón, en Asturies.

Lors de la dictature de Primo de Rivera (1923/1930), réfugiés d’abord à Paris puis en Belgique, Durruti, Ascaso et Vivancos, le meilleur chauffeur du groupe, sans lequel on ne joue pas au Robin des villes, los Solidarios vont faire également de rapides et périlleuses « tournées des banques » de plusieurs pays d’Amérique du Sud, avant de revenir en Europe, puis en Espagne à la chute de Primo de Rivera. Assez affligés par ailleurs du manque de préparation et d’engagement des populations précaires, souvent maltraitées à l’extrême, qu’ils viennent de rencontrer outre atlantique.

A Paris, par contre, en 1927, ils font la rencontre d’un autre libertaire célèbre, réfugié impétueux, mais déjà affaibli par la maladie et la guerre, Nestor Makhno. Son corps est couvert de cicatrices et sous sa peau stagne une quantité phénoménale de mitraille impossible à prélever. La vie héroïque de Makhno, ce paysan ukrainien du sud, qui a réussi pendant trois ans à fédérer des dizaines de milliers d’agriculteurs pauvres et d’ouvriers dans un projet de société sans hiérarchie sociale ni pouvoir vertical, est à la fois, exceptionnelle et terrible. Elle se déploie dans un monde où les communes sont devenues libres et solidaires et où les terres et les entreprises sont mises en commun. Pour en arriver là, il aura fallu dans le même temps repousser la voracité de nombreux prétendants aux plaines fertiles du sud de l’Ukraine, affronter tout ce beau monde et pas seulement sur un plan intellectuel. L’Ukraine libertaire crée un mouvement armé, basé sur les mêmes valeurs égalitaires, non hiérarchiques, nommée Armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne. Entre 1917 et 1921, les troupes d'occupation germanico-austro-hongroises, les Russes blancs, les troupes d’un proclamé État ukrainien, gouverné à la suite d’un putsch par le Général tsariste et aristocrate, Pavlo Skoropadsky, et enfin celles de Simon Petliura, à la tête de l’armée de République populaire ukrainienne, ne pourront rien contre cette dynamique sociale, politique, philosophique et militaire. Comme en Espagne plus tard, et de façon plus massive en Ukraine, ce sont les Bolcheviks, Trotski en tête ici, qui trahiront finalement cette révolution libertaire, en déclarant ce mouvement hors-la-loi et en forçant Makhno à l’exil.

Sur la route de Perpignan, avant d’être parqué de longues années dans deux de ces camps de concentration haut de gamme où l’on meurt de toutes sortes de maladies et de manque d’hygiène, des camps établis à la hâte par le gouvernement Daladier, un chef d'Etat qui n’aurait rien vu venir, tout en instaurant le décret-loi du 2 mai 1938 prévoyant l’internement utile des indésirables étrangers, au pif, Juifs et Espagnols, à quoi pensais-tu Miguel Garcia Vivancos ?

Avant d’être délivré quatre ans plus tard, en 1943, du camp de Saint Cyprien par des résistants que tu rejoindras alors, marchant ce premier jour de ce qui va devenir un long exile français, qui sait, vers Prades, et la demeure accueillante du grand violoncelliste, exilé lui aussi, Pau Casals, (2) premier asile pour nombre de réfugiés, pouvais-tu seulement rêver qu’en quelques années, dans une éclipse irrésistible, toi le mécanicien et révolutionnaire à plein temps, tu allais apprendre à peindre avec une fraîcheur, une délicatesse et une tendresse extrême, les trésors de ce monde encore en apnée ? Comment, sous les regards ébaudis et protecteurs de Picasso et d’André Breton, tu allais devenir un des peintres naïfs de cette époque, les plus célèbres au monde ? Eventualité onirique impensable mais simplement légitime, puisque précisément ce que Picasso ou Breton, peut-être en manque eux-mêmes de cette materia prima sans égal, devinèrent à l’instant, c'est qu'il s’agissait bien sur la route tragique où chaque seconde a son secret, d’un artiste naïf aussi incrédule que sincère. Un ouvreur de chemins sachant voir la rivière tempétueuse derrière chaque forme aimable, sachant puiser en lui malgré les horreurs traversées, cet art brut de tous les arts, l’art du savoir aimer avec les yeux encore juvéniles des êtres qui ont déjà peint en eux-mêmes, un monde à venir sans barbelés.

(Pour agrandir en HD cliquer sur le cliché et attendre quelques secondes)

Agrandissement : Illustration 1

La noce au village Miguel Garcia Vivancos 1960

Agrandissement : Illustration 2

Bouquet de fleurs blanches Miguel Garcia Vivancos 1967

Agrandissement : Illustration 3

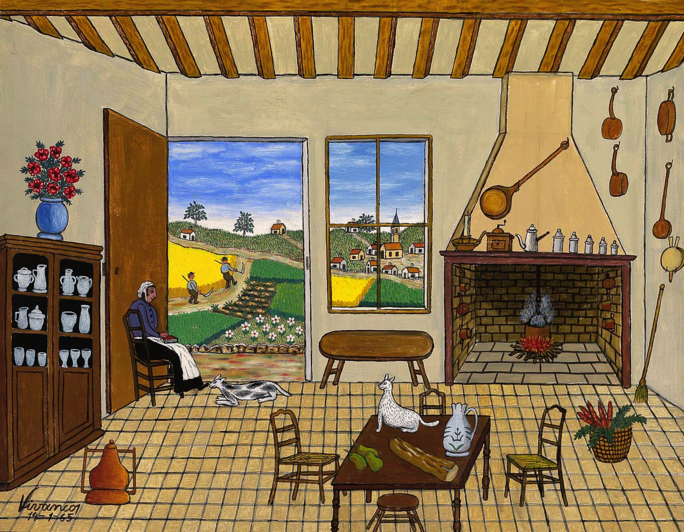

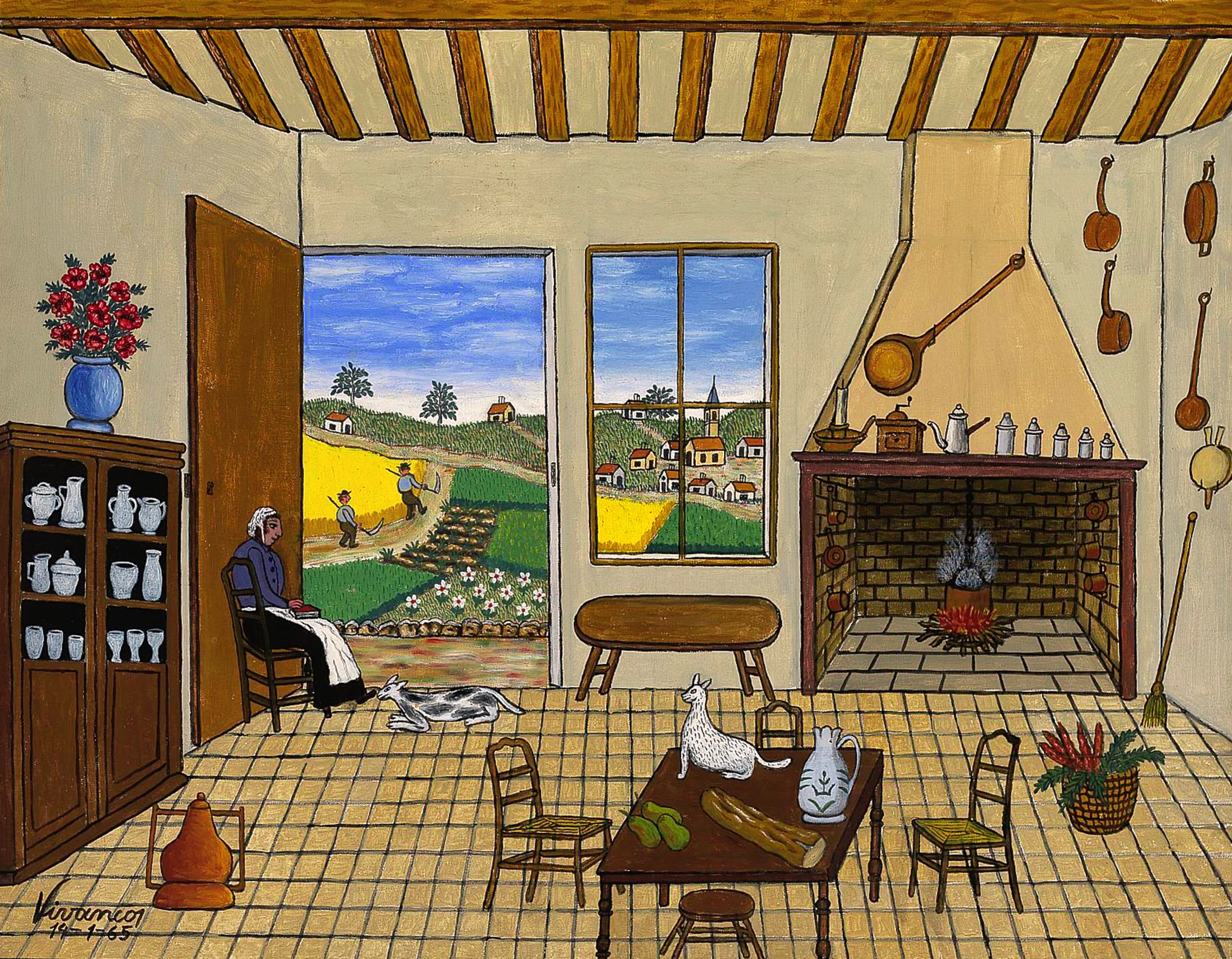

Miguel Garcia Vivancos

« The great law of culture is : let each become all that he was »

1965, oil on canvas, Smithsonian American Art Museum

Un autre fait transversal, malgré de grandes différences de contextes, relie à distance ces deux embryons, ces deux tentatives de révolution totale, celle des anarchistes ukrainiens et celle des anarchistes espagnols. En Ukraine, au plus fort des résistances armées contre le brigandage, effectué par des groupes financés là aussi, par de grands propriétaires terriens, sans parler des affrontements avec les armées officielles citées plus haut, les libertaires de la Makhnovtchina ont fait en sorte d’être le plus qu’ils pouvaient, des êtres humains complets, pratiquant le théâtre, écrivant parfois leurs propres pièces, qu’ils soient étudiants ou paysans.

Et quant aux plus conscients d’entre eux, au cœur de ce mouvement de résistance armé, voilà ce qu’écrit par exemple la Voie vers la Liberté, organe du mouvement insurrectionnel :

« La makhnovchtchina n'est pas l'anarchisme. L'armée makhnoviste n'est pas une armée anarchiste, elle n'est pas formée par des anarchistes. L'idéal anarchiste de bonheur et d'égalité générale ne peut être atteint à travers l'effort d'une armée, quelle qu'elle soit, même si elle était formée exclusivement par des anarchistes. L'armée révolutionnaire, dans le meilleur des cas, pourrait servir à la destruction du vieux régime abhorré ; pour le travail constructif, l'édification et la création, n'importe quelle armée, qui logiquement, ne peut s'appuyer que sur la force et le commandement, serait complètement impuissante et même néfaste. Pour que la société anarchiste devienne possible, il est nécessaire que les ouvriers eux-mêmes, dans les usines et les entreprises, les paysans eux-mêmes, dans leurs pays et leurs villages, se mettent à la construction de la société anti-autoritaire, n'attendant de nulle part des décrets-lois. Ni les armées anarchistes, ni les héros isolés, ni les groupes, ni la Confédération anarchiste ne créeront une vie libre pour les ouvriers et les paysans. Seuls les travailleurs eux-mêmes, par des efforts conscients, pourront construire leur bien-être, sans État ni seigneurs. »

En Catalogne, c’est bien avant la guerre, un contexte général en ébullition qui peu à peu, s’imprègne et exprime des mouvements d’émancipation, de créativité et de révolte, nés autant de la situation locale que de l’intérêt et des contacts au long cours établis avec des pays européens ou le monde latino-américain, sources de mouvements multidimensionnels qui entreprennent de déchirer la toile d’araignée poussiéreuse. C’est dans ce moment rare, tellurique, autant désiré qu’inespéré à ce niveau d’intensité, qu’émerge une grande variété d'organisations politiques et culturelles nouvelles. Des libres penseurs aux anarchistes, des syndicats indépendants aux associations d'entraide sociale, en passant par l'ensemble des courants de gauche et d'extrême gauche, c'est toute une galaxie de mouvements bouillonnants, fatalement radicaux, surtout en Aragon et en Catalogne, qui viennent remplir le vide étatique. La Seconde République espagnole, qui succède en 1931 à la dictature de Primo de Rivera et à l'exil du Roi Alphonse XIII, va donc devoir prendre sa place dans une véritable marmite du diable. D'un côté, ce sont des frustrations et des haines accumulées, la désespérance dans des institutions défaillantes, la plupart du temps, prédatrices, un contexte dans lequel surgissent, grèves en série, ou appropriations collectives des outils de travail et des terres ; de l'autre, c'est une révolution culturelle, artistique, philosophique, pédagogique et politique, digne des pays les plus en pointe dans ces domaines.

Pablo Casals plays BACH - Suite no 1 for Cello - part 2

1954 dans l'Abbaye Saint-Michel-de-Cuxa près de Prades

Dans les Athénées populaires, qui sont de véritables lieux de contre-culture et de résistance, on promeut les droits de l'homme, on crée des bibliothèques, on organise des cours d'alphabétisation et d'espéranto, d'hygiène et de santé, on prépare des excursions thématiques dans la nature environnante, on donne des concerts et des représentations théâtrales d’avant-garde, toute sorte d'expressions et d'échanges qui sont autant d'occasions de résister, de penser et de projeter en actes, l'émergence d'une société humaine. C’est dans ce moment de grande marée, lors de ce retour républicain, que la Barraca, le théâtre ambulant créé et dirigé par Federico Garcia Lorca avec l’aide du ministère de la Culture, va sillonner cette Espagne populaire, déshéritée et assoiffée de culture en tout genre. Jusqu’à l’assassinat de Lorca, dès le débarquement du putsch fasciste.

Juillet 1936. La guerre totale est là. Viva la muerte ! Avec ce putsch préparé de longue date, le débarquement des troupes d’Afrique commandées par Franco, ce vieux monde de l’ultra violence, ce monde possédé par des siècles de cynisme morbide et d’appétit de carnage, l’immonde de Guernica et de la division nazie Condor, sans oublier les avions de chasse italiens mitraillant les civils à découvert, oui, le vieux cauchemar de plomb a recouvert à nouveau ce pays qui commençait à briser la coquille de sa préhistoire. Et dans une emphase mondiale qui allait jouer à son tour, la même pièce sado-masochiste, mais à une tout autre échelle.

Ces Espagnols, homme et femmes, qui tout en faisant sauter le couvercle de leur parasitage, de leur exploitation millénaire, de leurs peurs si longuement entretenues, ont tenté à la fois de vivre tout de suite, libres, créatifs, ouverts sur le monde, dans un moment transcontinental aux fenêtres soudain lumineuses, dans la joie d’être enfin en phase avec leur si longue et âpre patience. Mais non, ils n’ont pu réaliser le miracle de tout réussir en une fois. Le chemin étroit d’une délivrance qui n’aurait été que liberté, créativité et enthousiasme, s’est rapidement étranglé dans le retour des pulsions de mort, si violemment ancrées dans l’histoire nationale. Le pathos guerrier s’est à nouveau abattu comme autant d’ombres aboyantes dans le dos de chacun, chiens morts lancés sur chaque rue, chaque village, chaque rivière assoiffée, part fatale à offrir en sacrifice à la psyché collective la plus grillée d’Europe, quand elle n’est pas revendiquée par son propre génie poétique. « En Espagne, un mort est plus vivant comme mort qu'en nul autre point du globe, son profil blesse comme le fil d'un rasoir. (...) L'Espagne est l'unique pays où la mort soit le spectacle national, où la mort fait longuement sonner ses clarines à l'entrée des printemps, et son art est toujours régi par un duende incisif, qui a créé sa différence et sa qualité d’invention. »

Federico Garcia Lorca Théorie et jeu du duende (3)

Au début du coup d’État franquiste, durant plusieurs mois, tout ce refoulé de violences subies par les classes populaires qui possédaient encore dix pas devant eux, s’est exprimé par des meurtres de cadres, de caciques, de religieux ou de policiers, connus pour avoir entretenu le régime féodal précédent. Avec toutes les injustices, les erreurs et l’horreur que ce type de défoulements implique. Certainement pas de la part de tous, certainement pas dans les traditions sadiques et sans limites des armées d’Afrique et des phalanges franquiste, pratiquant elles, la planification de campagnes d’atrocités volontairement constantes, afin de semer la terreur absolue chez un peuple tentant seulement de sortir de l’enfer.

En ce qui concerne les anarchistes ukrainiens ou espagnols de ce début de vingtième siècle, où toute conquête sociale et culturelle pouvait déclencher en représailles une campagne de meurtres de la part de l’Etat, de l’Eglise ou de tout représentant des classes dominantes, il est difficile, si ce n’est aléatoire, d’émettre des avis définitifs sur un plan éthique ou politique, quant aux questions de leurs violences en retour. Si l’on veut comprendre ce qui différenciait pleinement et en détail les pratiques de violences de ces deux mondes, je recommande ce court chapitre du livre de Robert J. Alexander The anarchists in the Spanish war, extrait traduit en français. « Violence et terrorisme anarchiste durant la guerre civile ». (4)

Malgré de si grandes conquêtes sociétales, touchant tout le spectre des cultures, création de syndicats autonomes, liberté de choix philosophique ou de culte, statut des femmes en voie d’émancipation, partage de l’éducation des enfants, pédagogies nouvelles, liberté sexuelle, tout ce que des révolutions à venir n’ont pas encore, à ce jour, totalement mené à bien, et qui étaient déjà en ferments dans cette révolution populaire d’une très grande force, malgré tout cela oui, ce sont les bombes qui ont tranché cet épisode majeur de transformation des horizons humains.

La résistance, qu’elle soit républicaine, anarchiste, proto-trotskistes (du Poum), venant des communistes espagnols, et à travers eux, hélas, l’action paranoïaque et démente des Bolcheviks russes, allant jusqu’à exécuter nombre de leurs supposés alliés, dont Andreu Nin, le créateur du Poum, mort sous la torture, cette résistance révolutionnaire a cessé, fautes de victoires militaires décisives et de combattants, et faute de ses propres divisions, dans lesquelles l’abrutissante phobie morbide de Staline ne joua pas un rôle mineur. Faiblesses aussi du matériel militaire, la seule aide quasiment sur ce plan, fut celle de la Russie (contre le Trésor de l’Etat républicain) et un peu en catimini, de la France, malgré le chantage du Royaume-Uni. (5) L’armée franquiste, avec 175.000 soldats du CTV italien et les 19.000 militaires de la division Condor, fleuron de l’aviation nazie, recevra elle, à peu près le double en matériel et en valeur militaire globale.

La question qui se pose aujourd’hui, pourrait-elle encore se poser en termes de renversement du pouvoir, par insurrection armée, militaire ? Quel pouvoir ? A l’échelle du monde, quel démon décérébré oserait planifier la victoire de tous contre tous ? C’est d’abord une question de conscience du monde réel, dans sa réalité pleine du jour et dans sa profondeur historique qu’il faut se poser. Une question de délivrance fondamentale, et volontaire, une question ontologique de dernier recours pour chacun et pour la planète entière.

Où sont les véritables forces non captives, non répétitives, non récupérables, ni par la haine contagieuse, ni par l’ignorance rayonnante, ni par les ruses misérables et vaines des statues de bronze, ni par la narcose des planqués ?

Le 22 février 1939, Ana Ruiz et son fils, le poète Antonio Machado, pour échapper aux crimes franquistes, s’exilent ensemble lors de la longue et éprouvante Retirada vers la France. Antonio décède d’épuisement à l’âge de 62 ans en arrivant à Collioure.

Trois jours avant Ana, sa mère.

Antonio Machado est l’auteur de Caminante

ce poème qui inspirera la chanson la plus célèbre du chanteur catalan

Joan Manuel Serrat

Caminante

Caminante, son tus huellas

Marcheur, ce sont tes empreintes

el camino y nada más;

qui font le chemin et rien de plus

Caminante, no hay camino,

Marcheur, il n’y a pas de chemin

se hace camino al andar.

Le chemin se fait en marchant

Al andar se hace el camino,

En marchant le chemin se fait

y al volver la vista atrás

et quand tu regardes en arrière

se ve la senda que nunca

tu vois le chemin que jamais plus

se ha de volver a pisar.

tu ne pourras fouler.

Caminante no hay camino

Voyageur, il n'y a pas de chemin

sino estelas en la mar.mais des sentiers sur la mer.

mais des sentiers sur la mer.

Antonio Machado

Proverbios y cantares (XXIX)

Joan Manuel Serrat Cantares bises1º Chile 1969

https://www.youtube.com/watch?v=uCcOh-w1ZfE

Si problème de diffusion, idem en 1975

Joan Manuel Serrat - Cantares (en directo, 05.09.1975)

https://www.youtube.com/watch?v=6iIxz7FT0y4

Caminante no hay camino

Joan Manuel Serrat

Todo pasa y todo queda

Tout passe et tout reste

Pero lo nuestro es pasar

Mais ils nous revient de passer

Pasar haciendo caminos

Passer en traçant des chemins

Caminos sobre la mar

Des chemins au-dessus de la mer

Nunca perseguí la gloria

Je n’ai jamais poursuivi la gloire

Ni dejar en la memoria

ni voulu laisser dans la mémoire

De los hombres mi canción

des hommes ma chanson

Yo amo los mundos sutiles

j’aime trop les mondes subtils

Ingrávidos y gentiles

sans poids et délicats

Como pompas de jabón

Comme des bulles de savon

Me gusta verlos pintarse de sol y grana

J’aime les voir se peindre de soleil et de graine

Volar bajo el cielo azul

Voler sous le ciel bleu

Temblar súbitamente y quebrarse

trembler soudain et craquer

Nunca perseguí la gloria

Je n’ai jamais cherché la gloire

Caminante son tus huellas el camino y nada más

Voyageur, tes empreintes sont le chemin et rien d'autre

Caminante, no hay camino se hace camino al andar

Voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant

Al andar se hace camino

En marchant le chemin se fait

Y al volver la vista atrás

Et quand on regarde en arrière

Se ve la senda que nunca

on voit le chemin qui jamais

Se ha de volver a pisar

ne sera emprunté à nouveau

Caminante no hay camino sino estelas en la mar

Voyageur, il n'y a pas de chemin sinon des sillages dans la mer

Hace algún tiempo en ese lugar

Il y a quelque temps, à cet endroit

Donde hoy los bosques se visten de espinos

Où aujourd'hui les bois sont couverts d'épines

Se oyó la voz de un poeta gritar

On a entendu la voix d'un poète s'écrier

Caminante no hay camino, se hace camino al andar

Voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant

Golpe a golpe, verso a verso

Coup après coup, vers après vers

Murió el poeta lejos del hogar

Le poète est mort loin de chez lui

Le cubre el polvo de un país vecino

La poussière d'un pays voisin le recouvre

Al alejarse, le vieron llorar

Et comme il s'éloignait, ils l'ont vu pleurer

Caminante, no hay camino, se hace camino al andar

Voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin est fait en marchant

Golpe a golpe, verso a verso

Coup après coup, vers après vers

Cuando el jilguero no puede cantar

Quand le chardonneret ne peut pas chanter

Cuando el poeta es un peregrino

Quand le poète est un pèlerin

Cuando de nada nos sirve rezar

Quand il ne sert à rien de prier

Caminante no hay camino, se hace camino al andar

Voyageur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant

Golpe a golpe y verso a verso

Coup après coup vers après vers

Y golpe a golpe, vero a verso

Et coup après coup, vers après vers

Y golpe a golpe, verso a verso

Et coup après coup, vers après vers

Volet 5

LA GUERRE, LA RUSE, LE CORPS SOUS LES ETOILES (5)

Ôte toi de mon soleil !

https://blogs.mediapart.fr/cham-baya/blog/180722/la-guerre-la-ruse-le-corps-sous-les-etoiles-5-ote-toi-de-mon-soleil Où sont les Debord, les Deleuze, les Derrida, les Bourdieux, les Weill, les Tillion, les Tati, les Dolto, les Leclerc, les Foucault, les Fanon, les Halimi, les Bloch, les Lecoin, les Londres, les Camus ? Aucun de celles et de ceux-là, n’est mort pourtant, n’est-ce pas ?

Qui est mort ici, alors ?

.

Liens et notes

1) Guerre d’Espagne : la parole aux femmes

https://www.revue-ballast.fr/guerre-despagne-la-parole-aux-femmes/

2) Fondation Pablo Casals

https://www.paucasals.org/fr/biographie/

3) Urgence. La poésie ou la guerre (2)

https://blogs.mediapart.fr/cham-baya/blog/131220/urgence-la-poesie-ou-la-guerre-2 Poésie, musique et angles morts dans le jardin des théories de Theodor Adorno et Federico Garcia Lorca. Une incursion vitale, oh combien d'actualité.

4) Violence et terrorisme anarchiste durant la guerre civile - Robert J. Alexander

https://racinesetbranches.wordpress.com/histoire/espagne-guerre-et-revolution/1178-2/

5) Un détail à 60 millions de morts

https://blogs.mediapart.fr/cham-baya/blog/161022/un-detail-60-millions-de-morts