Le désastre en cours dans le champ de la pédopsychiatrie n’a pu se creuser qu’à partir de représentations idéologiques dominantes, ayant contribué à imposer la destruction tant des pratiques que des dynamiques institutionnelles. Examinons donc les ferments de cette hégémonie culturelle, et déclinons leurs conséquences tragiques en termes de mise à mal des soins psychiques à destination des enfants.

Modèles et idéologies hégémoniques

En ce qui concerne les orientations actuelles dans le champ de la pédopsychiatrie, on ne peut que constater l’hybridation monstrueuse du scientisme, de la technocratie, de la privatisation lucrative, du management à la sauce néolibérale, contribuant à faire des professionnels de simples relais au sein d’un dispositif de contrôle social, de catégorisation et de normalisation.

Pour cela, des gestionnaires dévoués corps et âmes luttent pour impulser des disruptions innovantes, à même d’imposer un profond changement de culture. Voici par exemple quelques citations choisies de Mr Michel Laforcade, ancien directeur de l’ARS Nouvelle Aquitaine et désormais chargé au niveau national d’une mission concernant l’attractivité du secteur médico-social : « L’innovation en santé peut d’abord être favorisée par la contrainte financière ». « La contrainte est mère d’innovations : pour changer, il faut être sous la contrainte ». « Dans certains domaines les acteurs résistent de manière inopportune pour préserver leur tranquillité, leurs habitudes…. Mais ce n’est pas pathologique. Il y a beaucoup de parenté avec le monde de l’enseignement : pour penser librement, il faut sortir de la pensée collective. L’objectif est donc de démontrer aux gens que d’autres manières de voir les choses sont possibles, et donc d’autres manières d’agir ». « Pour favoriser ce changement (…), il ne faut pas hésiter à utiliser toutes les méthodes persuasives et coercitives. Chaque année, l’ARS prélève ainsi de l’argent sur les établissements dont elle conditionne le retour à la mise en place d’actions pour les forcer à avoir des projets innovants ». « Nous avons besoin d’établissements, de plus en plus, qui se présentent comme des pôles ressources ». « Nous avons besoin d’un manager qui sache travailler un peu plus avec les familles, avec l’école, avec l’entreprise, avec l’ARS, avec la MDPH. Ce qui me permet même d’aller jusqu’à souhaiter d’autres types de psychologies, en dehors même des compétences professionnelles ». « Plus les moyens sont contraints, plus il faut délester l’hôpital... ». Et enfin, cette remarquable perle : « la théorie professionnelle est biodégradable ».

De fait, l’idéologie de ces technocrates illuminés est comme du glyphosate, et leur rêve serait de développer une monoculture intensive d’Organisations Gouvernées/Managées, gavées d’engrais, et appauvrissant définitivement les sols…Mais au moins, il n’y aurait plus de mauvaises herbes, de mauvaises graines, de foisonnement sauvage et indiscipliné.

Voici d’ailleurs le témoignage d’un père à propos des modalités actuelles de prise en charge des enfants en pédopsychiatrie : « On traite les gamins comme on traite la terre avec des pesticides. On les aliène. Comme ça, il n'y a plus rien qui bouge, c'est mieux ».

Le parallèle est assez pertinent, au fond. De fait, l’OMS alertait en 2002 sur le fait que, « partout dans le monde […], les pratiques actuelles placent les psychotropes au centre de la réponse thérapeutique, alors que les interventions psychosociales et psychologiques et le soutien par les pairs sont aussi des pistes à explorer, qui devraient être proposées »...

De fait, la quasi-totalité des hypothèses et des études initiales concernant l’étiologie neurologique et génétique des troubles mentaux – et a fortiori des troubles infantiles – a été réfutée par un grand nombre de méta-analyses réalisées récemment. Néanmoins, dans le champ pédopsychiatrique le concept de Trouble Neuro-Développemental (TND) s’est très largement répandu au décours des années 2010 (notamment suite à la publication du DSM-5 en 2013), dans un contexte paradoxal puisque la masse critique des études internationales réfutait ouvertement l’incidence exclusive des facteurs neurologiques ou génétiques dans la survenue des troubles du développement ou des apprentissages. Cependant, une des conséquences de cette prédominance médiatique et « scientifique » est qu’elle « n'incite pas à rechercher les causes environnementales du trouble, comme la maltraitance, l'anxiété générée par une situation familiale difficile ou l’exposition excessive aux écrans par exemple » (Rapport HCFEA).

Par ailleurs, le fait est que les neurosciences se sont vues totalement instrumentalisées par les réformateurs illuminés de la modernisation divine, en mission d’évangélisation auprès des soignants impies et autres mécréants. Désormais, il faudra donc se convertir, de gré ou de force, être officiellement baptisé et devenir prosélyte de l’ordre révélé pour bénéficier de la grâce et de la bénédiction des hautes sphères - ou, plus prosaïquement, des financements...

Dans un article récent, Sébastien Ponnou et Xavier Briffault alertent sur les modèles idéologiques hégémoniques qui orientent les pratiques en pédopsychiatrie, alors même que leur efficacité n’est pas prouvée sur le plan scientifique. Ainsi, seules les approches biomédicales pourraient être légitimes et valides, quand bien même ce dogmatisme amènerait à des surenchères en termes de prescription de psychotropes chez les enfants et au délitement des approches psychothérapeutiques relationnelles et institutionnelles. Pourtant, « un état des lieux actualisé des résultats de la recherche témoigne, expérimentalement et empiriquement, des impasses des modèles inspirés par la psychiatrie biologique »…De fait, « la quasi-totalité des hypothèses de recherche sur les causes neurologiques et génétiques des troubles mentaux – a fortiori chez l’enfant – a été réfutée par les études dites princeps (de référence) et des méta-analyses ultérieures ».

Outre leur peu d’intérêt sur le plan clinique et thérapeutique, les conceptions étiopathogéniques strictement neurobiologique n’apportent pas non plus de bénéfices en termes de déstigmatisation. De fait, d’après plusieurs études, la revendication de ces déterminismes cérébraux exclusifs augmenterait le rejet social, la dangerosité perçue, et le fatalisme en termes de possibilités évolutives. De surcroit, les soignants adhérant à ces schémas scientistes réducteurs se montreraient moins empathiques vis-à-vis de leurs patients. « Les patients, enfin, seraient aussi plus pessimistes quant à l’évolution de leurs symptômes et plus enclins à s’en remettre aux médicaments ».

Au final, « trente années de politiques de santé mentale orientées par les approches biomédicales n’ont pas empêché un accroissement de la souffrance psychique des enfants et des adolescents, une augmentation des taux de suicide, un déficit chronique de l’offre de soin, une mise à mal des institutions et des équipes de soin et d’éducation, un effet ciseau entre la demande et l’offre de soin, des délais d’attente insupportables, une augmentation continue de la consommation de médicaments psychotropes… ». Une vraie réussite sur toute la ligne.

Néanmoins, cette approche exclusviement biologisante des « troubles » infantiles est inhérente à la diffusion des artéfacts identitaires de la psychiatrie « scientifique » que sont les classifications, les évaluations « standardisées » et les traitements médicamenteux, avec comme corollaire une hyperinflation de diagnostics. Or, « ces savoirs et ces représentations, notamment les catégories nosologiques et les mécanismes physiopathologiques censés être sous-jacents aux symptômes, sont mobilisés dans les pratiques professionnelles, mais aussi dans le travail politique visant à modifier les règles qui encadrent ces pratiques et dans la médiatisation des discours ». Ce processus de technicisation « scientifique » de la souffrance infantile constitue alors une forme de « politisation dépolitisante », car elle vient occulter tous les enjeux socio-politiques et environnementaux qui contribuent aussi à l’émergence et à l’évolution de troubles pédopsychiatriques. Plutôt que de chercher collectivement à modifier des conditions délétères pour les enfants, sur le plan social, scolaire, éducatif, il parait plus rentable d’améliorer leurs performances, leur tolérance, leur normalisation, via des produits pharmaceutiques ou des méthodes comportementales de remédiation. En contrepartie, il convient in fine d’obtenir le déremboursement des soins institutionnels et psychothérapeutiques. Benjamin Royer, de son côté, souligne la dimension d’entrepreneuriat neurocomportemental de ces évolutions : « cette nouvelle rationalité performative se décline quotidiennement dans un ensemble de discours à la tonalité particulièrement conquérante et exaltée d’une évangélisation en marche », avec une utilisation politique évidente. De fait, « les méthodes qui contribuent à vider le métier de son sens et contre lesquels la colère des équipes soignantes était dirigée lorsqu’elles transforment la science en protocole asservissants doivent venir répondre au malaise qu’elles ont contribué à alimenter ». Les antagonismes du champ social se transmutent alors en problématique neuro-comportementale individuelle, susceptible d’être normalisée par des interventions correctrices centrées sur les personnes, et non plus sur le Socius.

Comme l’observe le sociologue Sébastien Lemerle, on assiste depuis plusieurs décennies à une forme de «surdétermination de cette entité culturelle qu’on appelle cerveau », allant de pair avec une « tendance à aborder le social dans une optique individualisante et psychologisante ». Cette hégémonie contemporaine des neurosciences devient alors « un des terrains privilégiés de contestation des hiérarchies héritées des années 1960-1970, dominées par le structuralisme, la psychanalyse et le marxisme ». De fait, « la biologie semble depuis une quarantaine d’années incarner une forme de discours humaniste et progressiste, objectivement en opposition aux discours plus radicaux de l’époque : “une science exemple”, pour reprendre le terme de Claude Lévi-Strauss, pouvant faire pièce aux discours marxistes et lacaniens, un discours de modération face aux extrémismes de droite et de gauche, un projet de restauration de l’humanisme face au relativisme des analyses postmodernes et déconstructivistes »…Néanmoins, cette revendication de neutralité axiologique et politique conduit tout simplement à évacuer toute dynamique critique de l’ordre institué, des normes hégémoniques, des déterminismes socio-historiques et idéologiques, etc. Dès lors, selon Nicolas Chevassus-au-Louis, « à quoi peuvent bien servir de telles études, si ce n’est à naturaliser l’injustice en l’inscrivant dans le cerveau ? La lecture biologique du social n’est ainsi qu’une forme de la personnalisation, en phase avec l’idéologie libérale, qui rend chacun individuellement responsable de son sort, de son échec comme de sa réussite, indépendamment des conditions dans lesquelles il vit : une conception dont il est bien difficile de contester le caractère éminemment politique »…

En définitive, les attaques idéologiques adressées au champ psychiatrique s’en prennent à l’existence même du psychisme et de ses déterminations socio-environnementales, au nom d’un savoir neurodéveloppemental et génétique hégémonique et d’un fantasme scientiste de maîtrise instrumentale absolue. Dès lors, on tend à glisser vers le mental, pour aboutir au neuronal exclusif, ce qui suppose tout simplement d’évacuer l’histoire, le social, l’affectif, le relationnel, la subjectivité, etc. En jetant ainsi le bébé et l’eau du bain, il s’agit finalement de revendiquer un modèle d’humanité très en phase avec l’anthropologie néolibérale : un individu gouverné par ses gènes, désincarné, sans racine ni filiation, sans épaisseur historique ni héritage, au-delà de toute imprégnation socio-relationnelle, qui traite exclusivement de l’information et agit dans un souci de rentabilité de ses investissements.

On est donc passé d’une critique émancipatrice, qui reprochait à la psychiatrie d’enfermer les individus dans des catégories aliénantes et réductrices, à une remise en cause du caractère subjectif, complexe, surdéterminé, signifiant, des souffrances affectives, au-delà des symptômes comportementaux. Par ailleurs, le désir collectif de diagnostic témoigne également d’un fantasme de catégorisation identitaire, venant épargner les individus des affres existentielles inhérentes au processus de subjectivation. Notre époque a définitivement l’antipsychiatrie qu’elle mérite…

Instrumentalisation politique et réorganisation de l’offre

Ces représentations idéologiques hégémoniques tendent finalement à être instrumentalisées au niveau politique, de façon à imposer certaines orientations très néolibérales. De fait, au-delà de ces significations imaginaires sociales à forte composante normative, ce sont aussi les pratiques qui sont sommées de se mettre en phase, de s’ajuster à ce canevas anthropologique, sur le plan de l’organisation professionnelle, mais aussi au niveau symbolique, économique, éthique, etc. Or, le champ pédopsychiatrique est particulièrement exposé à cette ingérence idéologique et politique, et certaines « catégories » diagnostiques constituent manifestement de véritables cheval de Troie.

Lise Demailly remarque ainsi que « l’intervention normative de l’État dans la prise en charge-accompagnement de l’autisme est, par son caractère directif et intrusif sur les pratiques professionnelles, sans équivalent dans d’autres pathologies psychiques ou somatiques ».

A ce niveau, par exemple, « la délégitimation de la psychanalyse fonctionne surtout comme un prétexte et une opportunité politiques », permettant d’imposer des économies d’échelle à travers « la mise en place du triptyque « projet-contrat-évaluation » propre à la nouvelle gestion publique, privilège à l’approche gestionnaire, contrôle accru néo-bureaucratique sur les ESMS (Etablissement ou Service Médico-Social) ».

De fait, on constate une concomitance entre l’extension des outils du management public dans le secteur du médicosocial, avec son impact sur la formalisation et la standardisation des pratiques, et la prégnance idéologique d’un scientisme neuro-génétique promouvant le caractère biologiquement déterminé des inégalités entre individus. Là se déploie donc une convergence d’intérêts entre « les « modernisateurs » de la nouvelle gestion publique, attachés à la maitrise des coûts (la dépsychiatrisation), à la rationalisation gestionnaire du médicosocial (implantation des outils du nouveau management public, tutelle affermie, transformations des établissements d’hébergement en services mobiles moins coûteux), à la promotion de la société « inclusive » (plutôt qu’égalitaire) », et une anthropologie néolibérale à tendance hégémonique considérant que les individus sont inégaux par essence, du fait de leur équipement neuronal, sans participation des dynamiques socio-politiques. Or, ces tendances lourdes contraignent nécessairement les pratiques, et favorisent le recours à des méthodes « correctrices » au sens large…

Ainsi, Adeline Hazan, ancienne contrôleuse des lieux de privation de liberté pouvait faire ce constat : « certains chefs de service ont « interdit » la psychanalyse et la thérapie institutionnelle ». Or ces approches « placent le soignant dans une relation d’accompagnement et non de contrainte par rapport au patient », de sorte que « la corrélation entre l’abandon de ces écoles thérapeutiques et le recours à l’isolement et à la contention mériterait d’être évaluée » …A bon entendeur…

Un désaveu de la souffrance et de la maltraitance

De surcroit, ce courant idéologique hégémonique amène à occulter systématiquement les enjeux de la souffrance et du mal-être, dans leurs déterminations multiples, en faveur du signifant exclusif de « Handicap ». Par-là, il s’agit d’aborder les entraves subjectives en termes de besoins spécifiques, de compensation, de remédiation, de réhabilitation, d’inclusion, sans jamais se pencher sur les causalités plurielles de ces « empêchements » (traumatismes et abus, carences, facteurs d’environnement, invisibilisation, etc.) ni sur les injonctions normatives subséquentes en termes de modalités d’existence. Ainsi, le rabattement systématique de tout déviance, de toute affliction, de toute difficulté dans le champ du handicap constitue-t-il une forme de dépolitisation, de déni des responsabilités collectives, des délaissements, des négligences, et de scotomisation des violences ou des normes mutilantes.

Agrandissement : Illustration 2

Voilà déjà ce que soulignait le « Collectif des 39 » en 2014 et qui n’a fait que s’accentuer depuis : « la politique du handicap, malgré quelques rares avancées sociales, produit des effets pervers majeurs. Actuellement nous vivons un double paradoxe : avec « un handicap », les enfants en grande souffrance accèdent plus difficilement aux soins, pendant qu’un grand nombre de simples « déviants » du système scolaire sont stigmatisés en handicapés. Mais pourquoi faut-il être handicapé, à coup de diagnostics psychiatriques et des certificats médicaux, pour pouvoir bénéficier de renforts purement pédagogiques (type l’aide d’un adulte non qualifié, AVS, ou classes à effectif réduit) ? Les agités, les redoublants, les indisciplinés etc…(le plus souvent issus des populations les plus précaires) se voient ainsi « psychiatrisés » par la voie généreuse du handicap. Nous récusons les mécanismes de récupération de la clinique psychiatrique par une politique du handicap qui transforme les marginalisés en anormaux »…

Yannis Gansel et Mathias Winter soulignent également que « les approches neurodéveloppementales internationales qui s’imposent aujourd’hui face aux approches cliniques traditionnelles françaises apparaissent ainsi indissociables d’une anthropologie morale dans laquelle les capacités d’intégration sociale d’un individu relèvent avant tout de son équipement biologique de base, plutôt qu’elles ne se forgent dans la confrontation à des institutions éducatives, pédagogiques ou soignantes. Le succès des approches centrées sur la prédiction de troubles, l’intervention précoce et l’activation des compétences psychosociales s’explique dès lors au moins autant par leur solidité scientifique et leur arrimage à la médecine de précision et à l’épidémiologie, que par leur puissance d’objectivation des capacités et incapacités individuelles, lesquelles appellent tour à tour rééducation, compensation ou assistance ».

Or, « cette évolution s’accompagne aussi, d’autre part, d’un fort potentiel de négligence sociale et politique de populations telles que les enfants perturbateurs dont les troubles se situent au croisement de facteurs sociaux et de difficultés personnelles. Leur « traitement » reste problématique : irréductible à la seule question des capacités individuelles, il ne relève jamais de manière univoque de la médecine, de la rééducation ou de la compensation ».

Selon une conception désormais dominante du handicap, il suffirait d’adapter la société à coup de slogans et de toilettes aménagées pour la rendre « inclusive », et les personnes en situation de handicap n’auraient plus besoin ni de soins, ni de dispositifs institutionnels spécifiques, ceux-ci constituant intrinsèquement des obstacles à leur autonomie en entretenant dépendance voire aliénation – et en coûtant également un pognon de dingue. Dès lors, la panacée serait forcément le milieu ordinaire, à domicile, à la charge des proches et des pairs-aidants, avec des « prestations à la personne ». Voici d’ailleurs ce que peut constater Brigitte Chamak sur le terrain : « la politique actuelle, qui consiste à développer la formation des parents pour qu’ils s’occupent de leur enfant autiste, participe à submerger ces familles et à désocialiser des enfants, rejetés de l’école et même des structures spécialisées, qui préfèrent accueillir des enfants, des adolescents ou des adultes " plus calmes" ». Nonobstant, cette implication toujours plus importante des parents conduit à des répercussions très délétères pour les familles les plus démunies, qui se trouvent de plus en plus isolées, délaissées, responsabilisées et acculées…

Comme le souligne Gérard Zribi, « ces discours relèvent d’un libéralisme échevelé et d’un conservatisme sociétal qui veut qu’un parent doit s’occuper de son enfant handicapé à vie et quel qu’en soit le poids ». De son côté, Florence Brumaud insiste sur ce constat : « lorsque les jeunes basculent dans le handicap psychique, leurs parents sont censés prendre une part active au projet de vie de leur enfant, être capables de mettre en œuvre des soins. S’ils ne sont plus autant culpabilisés qu’avant, le corollaire est que plus personne ne les aide »…Ce familialisme revendiqué tend également à invisibiliser les dynamiques sociales, et notamment l’intrication entre précarité et « troubles psychologiques ». Ainsi, « cette précarité étant trop large à appréhender, on se concentre sur l’individu libre, rationnel, et consommateur ». « Faire basculer la pauvreté dans le champ du handicap et faire porter à l’individu la responsabilité de son échec est un très bel ajustement à cette société néolibérale »…

En conséquence, les institutions doivent se transformer, au pas de charge, en services d’évaluation ou de répit, proposant des réponses modulaires et recentrant leur cœur d’activité sur le reporting. En outre, les financements dépendront désormais d’une nomenclature très normative et rigide des besoins et des prestations (SERAFIN-PH), avec une mise en concurrence. Les dynamiques collectives, instituantes, le faire-ensemble, les enjeux communs, la politisation des pratiques sont ainsi rendue impossibles. Au final, on gagne sur toute la ligne : désinstitutionalisation, inclusion, invisibilisation, réduction budgétaire, dépolitisation…

Or, Il semble désormais évident que la mise à mal du soin institutionnel induit des effets pervers très préoccupants…

Agrandissement : Illustration 3

Une dérive inquiétante des pratiques

Le récent rapport du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA) concernant notamment la surprescription de psychotropes chez les enfants a été largement médiatisé, comme en témoigne ces articles parus dans le Figaro, l’Express, le Point, le Parisien, 20 minutes, Doctissimo, Santé Mentale....On s'étonnera tout de même du peu d'échos dans la presse engagée ou "progressiste" ; rien sur Mediapart par exemple...

D’après les rapporteurs du HCFEA, l’augmentation constante de la prescription de psychotropes aux enfants contribue à occulter les multiples facteurs qui contribuent à leur mal-être. Dès lors un écueil pernicieux consisterait à rechercher des solutions compensatoires « faute de mieux ». « Parmi ces solutions, la France s’est engagée, à la suite d’autres pays, dans le recours de plus en plus fréquent à la prescription en première intention de médicaments psychotropes, y compris pour des enfants très jeunes, et souvent sans pouvoir y associer un suivi complémentaire de l’enfant, spécialisé et ajusté ».

Or, le HCFEA rappelle que les enjeux de la santé psychique des enfants se situent à « l’intersection de phénomènes complexes qui touchent notamment » : à la représentation des « troubles mentaux », à la singularité des situations qui renvoient « à la manière « d’être au monde » de chaque enfant, sa relation aux autres ou à ses diverses sphères d’’activités », « aux questions de validité et de fiabilité des grilles diagnostiques se référant essentiellement à la description de comportements, qui excèdent largement les dimensions du normal et du pathologique », à l’articulation de la souffrance psychique avec des enjeux socio-politiques, aux dynamiques sociales, familiales, territoriales, institutionnelles, etc.

Par ailleurs, « les diagnostics ne peuvent non plus s’appliquer à l’enfant de façon figée et doivent être réévalués tout comme les traitements proposés, finement et régulièrement ». Il s’agit en outre « de considérer la spécificité des soins psychiques adressés à l’enfant », « particulièrement sensible aux facteurs familiaux, scolaires, sociaux et environnementaux susceptibles de fragiliser ou consolider son équilibre psychique ». Ainsi, « le soin doit nécessairement tenir compte des réponses adaptatives de l’enfant –y compris symptomatiques ».

En définitive, « la réalité des expériences vécues par les enfants, les adolescents et les familles peut s’avérer très différente des appréciations classificatoires : certains troubles dits réactionnels ou déclenchés par des évènements de vie peuvent révéler leur sévérité au long des parcours de vie des sujets. A contrario, certaines pathologies dites sévères peuvent s’aménager, se stabiliser et se compenser. Dans d’autre cas encore, le comportement de l’enfant est jugé problématique par ses parents, ses enseignants ou son environnement, sans que la souffrance ne soit au premier plan du tableau clinique ».

Comme le rappelle le HCFEA, « aider les enfants qui vont mal est un devoir encadré par le droit international des enfants à la santé, droit qui s’impose aux États signataires de la convention internationale des droits de l’enfant. Il ne devrait dépendre ni des inégalités d’offre de soin sur son territoire ni même de la formulation préalable d’un diagnostic, dont on sait qu’il est difficile à poser, complexe et incertain en santé mentale ».

Or, les observations actuelles semblent confirmer un « risque de substitution des pratiques psychothérapeutiques, éducatives et sociales de première intention au profit des médicaments ». Dès lors, la question se pose : « cette augmentation continue de la médication serait-elle en partie la conséquence d’une défaillance d’organisation et de moyens des services et structures dédiés à la prévention, à l’accompagnement et aux soins de la santé mentale des enfants et des adolescents ? »

De fait, il est constaté « une augmentation continue de la consommation de médicaments psychotropes en population pédiatrique en lien avec des facteurs de risques sociaux, ainsi qu’une incidence du système scolaire concernant certains diagnostics conduisant à ces prescriptions. À ceci s’ajoute une baisse progressive de l’accès au suivi psychoéducatif et aux interventions sociales auprès des enfants »…

D’après le rapport du HCFEA, « la consommation de médicaments psychotropes pourrait concerner plus de 5 % de la population pédiatrique », avec des niveaux nettement plus élevés que la moyenne européenne.

Au total, sur la seule année 2021, la délivrance de psychotropes chez les 0-19 ans a augmenté de :

+16 % pour les anxiolytiques ;

+224 % pour les hypnotiques ;

+23 % pour les antidépresseurs ;

+7,5 % pour les antipsychotiques.

De plus, cette augmentation la consommation de psychotropes chez l’enfant et l’adolescent n’est pas spécifique à la période Covid et qu’elle a augmenté de manière continue au moins depuis 2014 :

+48,54% pour les antipsychotiques entre 2014 et 2021 ;

+62,58% pour les antidépresseurs entre 2014 et 2021 ;

+78,07% pour les psychostimulants entre 2014 et 2021 ;

+27,7% pour les anticholinergiques entre 2014 et 2021 ;

+9,48% pour les dopaminergiques ;

+155,48% pour les hypnotiques et sédatifs

Par ailleurs, entre 2010 et 2021, l’estimation de la prévalence de la consommation de psychotropes chez l’enfant a connu l’évolution suivante :

+ 179 % pour les antidépresseurs et les normothymiques ;

+148 % pour les psychostimulants ;

+114 % pour les antipsychotiques ;

+35 % pour les hypnotiques et les anxiolytiques.

Cette augmentation ne peut être rapportée à un meilleur diagnostic ou dépistage de la souffrance psychique de l’enfant, ces éléments étant pris en compte dans le calcul de la « consommation attendue ». En outre, ces niveaux d’augmentation sont sans commune mesure (2 à 20 fois plus élevés) avec ceux observés au niveau de la population générale, et alors même que le nombre d’AMM en population pédiatrique est très limité pour les médicaments psychotropes.

Ainsi, « ces observations suggèrent que les enfants sont nettement plus exposés que les adultes à la souffrance psychique et aux difficultés psychologiques, mais aussi à une médication croissante ».

De surcroit, « une revue de littérature internationale relativement récente réalisée par une équipe française a montré que 36 % à 93 % des prescriptions de médicaments antipsychotiques destinées aux enfants étaient réalisées hors AMM » : non-respect des indications, des conditions d’initiation et de renouvellement, niveaux élevés de co-prescriptions, avec risque de survenue d’effets indésirables graves.

Selon le rapport du HCFEA, « la prévalence de consommation de médicaments psychotropes chez les 6-17 ans doit faire l’objet d’une attention et d’une mobilisation urgente des pouvoirs publics et des autorités de santé ».

Ce constat inquiétant témoigne de la « médicalisation croissante de nos sociétés », en particulier des comportements et de la souffrance des enfants. Effet renforcé par le fait que l’accès à certains droits, prestations ou compensations, nécessite au préalable un diagnostic médical, avec reconnaissance officielle d’un handicap. « Ainsi, la détermination sociale du diagnostic et de la médication de l’enfant peut aussi être liée au système de protection sociale lui-même ».

Plus on médicalise, plus on médique, moins on va chercher à prévenir les situations d’exclusion, d’isolement et de rupture, ou à « travailler à la réduction des inégalités sociales et aux pratiques/dispositifs de remédiation de ces inégalités comme mode de réduction de la souffrance psychique des individus ».

Ainsi, « l’augmentation continue de la consommation de médicaments psychotropes en population pédiatrique se conjugue au profond déficit en termes de moyens et d’offres de soin en pédopsychiatrie – et ce bien au-delà du savoir-faire et du dévouement des professionnels qui consacrent leur temps et leur énergie au soin des enfants et à l’accompagnement des familles ».

Dès lors, « le phénomène aboutit à des réponses partielles et insuffisantes qui de plus en plus privilégient la prescription médicamenteuse, en excès, et se passent de l’accompagnement et du suivi thérapeutique, pédagogique et social pourtant indispensable et source de révision des traitements au fil du temps, au bénéfice de l’enfant ».

Nonobstant, « l’évaluation des traitements psychotropes chez l’enfant (et chez l’adulte) montre des bénéfices limités et des effets indésirables importants selon les classes de médicaments : amaigrissement, retard staturo-pondéral, obésité, troubles du sommeil, somnolence, aggravation de troubles psychiatriques (agressivité par exemple) ou risque de passage à l’acte suicidaire, risques cardiovasculaires et cérébro-vasculaires, etc. Les risques de santé publique engendrés par ces médicaments sont d’autant plus élevés que les co-prescriptions – et leurs effets secondaires propres – sont fréquentes et n’ont fait l’objet d’aucune étude »

A cet égard, l’exemple du Trouble Déficit d’Attention / Hyperactivité (TDAH) est particulièrement illustratif, et nous reprendrons les données citées dans le rapport du HCFEA. Cette entité nosographique reste très contestée sur le plan clinique et scientifique. « Le cas de l’hyperactivité/TDAH montre qu’il existe de nombreux biais scientifiques susceptibles d’affecter les représentations du grand-public et des professionnels concernant les troubles mentaux de l’enfant. Ces biais touchent aussi bien à la question des causes/de l’étiologie qu’à la prévalence ou aux effets du médicament… ». Cependant, un lobbying très actif, soutenu par l’industrie pharmaceutique, des groupes d’intérêts, des médias, des experts médiatiques, a contribué à la banalisation tant du diagnostic, avec une rigueur méthodologique parfois très approximative, que du traitement par amphétamines, sans aucune précaution. « Ces biais scientifiques sont d’autant plus préjudiciables aux demandes, aux pratiques et aux politiques de soin et d’accompagnement socioéducatif qu’il sont amplifiés par des biais médiatiques qui en démultiplient les effets »…

Rappelons également que « l’industrie du médicament a financé l’étude concluant à une forte prévalence du TDAH en France (entre 3,5 et 5,6 % en 2008). Elle finance également l'association Hyper-Super TDAH France qui milite pour une approche biomédicale du TDAH. L’association TDAH France soumise à plusieurs types de conflits d’intérêts avec l’industrie du médicament (subventions, prix, membres du comité scientifique eux-mêmes soumis à conflits d’intérêts…) contribue à la rédaction des recommandations des bonnes pratiques de la HAS »… « Un autre type de conflits d’intérêts concerne le sponsoring des services hospitaliers par l’industrie pharmaceutique ».

En contrepoint, « les hypothèses concernant l’étiologie neurologique du TDAH sont aujourd’hui scientifiquement faibles et datées » : « les études initiales faisaient également état d’une étiologie génétique forte pour le TDAH. Les études ultérieures et les méta-analyses réalisées par la suite ont largement réfuté ces associations ou leur incidence causale ». Une revue récente de plus de 300 études génétiques a conclu : « les résultats provenant des études génétiques concernant le TDAH sont encore inconsistants et ne permettent d’aboutir à aucune conclusion ». Comme l’écrivait dès 2010 Sonuga-Barke, l’un des leaders de la pédopsychiatrie anglaise, « même les défenseurs les plus acharnés d’une vision génétique déterministe revoient leurs conceptions et acceptent un rôle central de l’environnement dans le développement du TDAH ». En outre, « de nombreuses études internationales ont mis en évidence les biais et les difficultés relatives à l’estimation de la prévalence du TDAH, montrant notamment que le diagnostic d'hyperactivité initialement posé dans des centres spécialisés était réfuté dans 62 à 78 % des cas après réévaluation ». « De plus, les changements récurrents et l'expansion constante des critères diagnostiques, ainsi que l'émergence de sous-types, contribuent à une augmentation exponentielle des taux de prévalence et par conséquent à l'augmentation des faux positifs ».

Entre 2010 et 2019, la consommation de méthylphénidate a plus que doublé : tous âges confondus, + 56 % pour l’incidence, et + 116 % pour la prévalence. La prévalence a quasiment doublé pour les 6-11 ans (+ 98 %) et même triplé chez les 12-17 ans (+ 145 %). Par ailleurs, cette augmentation de la consommation se double d’un allongement considérable des durées de traitement, ainsi qu’au non-respect des conditions réglementaires : absence de diagnostic officiel, prescription avant l’âge de 6 ans, non respect des fenêtres thérapeutiques pendant les week-ends et les vacances, etc. Ces prescriptions concernent 4 390 enfants entre 2010 et 2019, avec des initiations de traitement à des âges de plus en plus précoces. Or les enfants les plus jeunes sont ceux pour lesquels les durées de traitement sont les plus longues....

Les études montrent également que « les critères de diagnostic de TDAH varient considérablement selon les lieux, avec des sur-diagnostics et sur-traitements sur certains groupes d’enfants », en fonction de critères sociaux, d’âge et de maturité, de genre voire raciaux…Les effets attendus portent surtout sur une normalisation comportementale, alors même que, « selon plusieurs études américaines, le traitement par psychostimulants ne présente aucun bénéfice à long terme sur les risques d’échec scolaire, de délinquance et de toxicomanie associés au TDAH ». « Le traitement des enfants souffrant du TDAH par un psychostimulant n’améliore pas leurs performances en lecture et ne diminue pas leur risque de sortie prématurée du système scolaire »…Dès lors, il s’agit véritablement d’une médication visant à réduire l’impact de symptômes mal tolérés par l’environnement, sans bénéfices réels sur le devenir de l’enfant…Les effets indésirables d’une telle prescription sont par ailleurs totalement minimisés, tant par les prescripteurs que par les familles. Combien de parents ont-ils pu m’annoncer, de façon fortuite : « au fait, on a également mis en place un petit traitement pour l’attention », comme s’il s’agissait de prendre du paracétamol pour un mal de tête…Or, « l’ANSM répertorie les effets indésirables suivants : troubles du sommeil, amaigrissement, risques d’aggravation de pathologies psychiatriques et de passage à l’acte violents ou suicidaires, risques avérés de maladies cardiovasculaires et cérébro-vasculaires, mort subite d’origine cardiaque, infarctus du myocarde aigu, et accident vasculaire cérébral. Des cas d’infarctus du myocarde sous psychostimulant ont effectivement été documentés aux Etats-Unis »…Il est également noté des effets significatifs sur la croissance. De surcroit, « les effets indésirables de long terme sont largement méconnus, a fortiori dans le cas de prescriptions particulièrement longues et de poly-prescriptions de médicaments psychotropes »…Primum non nocere…

Et puis, les répercussions sur les modalités interactionnelles parents/enfant et sur les processus de subjectivation infantile paraissent tout à fait problématiques : l’enfant apparait effectivement comme un être totalement passif, devant être régulé, normalisé, dont le comportement n’aurait pas de sens ni d’intention…Toute velléité de protestation, d’affirmation de mise en conflit se voit aussitôt écrasée, silenciée. Les parents se dédouanent alors de toute implication relationnelle et affective, imputant à des troubles neuro-génétiques les difficultés interactionnelles, etc. Hop, prend ta pilule, tais-toi, et tout ira mieux.

Un collègue me faisait part récemment d’une vignette clinique savoureuse : il s’agissait d’un adolescent un peu rebelle, peu travailleur et scolaire, réfractaire, que ses parents avaient réussi à faire mettre sous psychostimulant. Dès lors, une amélioration avait été constaté, pour la plus grande satisfaction de tout le monde. Néanmoins, cet adolescent confiera à son psy qu’il n’avait jamais gobé ses pilules, qu’il faisait semblant, et que jamais il se laisserait avoir par cette came merdique…Voilà une belle affirmation subjective, ayant sans doute amené à une réappropriation de ses enjeux personnels et de ses investissements ! A bon entendeur.

De surcroit, dans le cas de l’hyperactivité, les co-morbidités sont massives – « parmi les enfants hospitalisés avec un diagnostic de TDAH en 2017, 50,6 % disposent également d’un autre diagnostic psychiatrique » - amenant régulièrement à des poly-prescriptions de psychotropes. En 2018, 62 % des enfants hospitalisés avec un diagnostic de TDAH recevaient au moins un traitement psychotrope dans les 12 mois suivant le diagnostic, en particulier des antipsychotiques atypiques.

A ce propos, l’histoire de Jean, que nous avons déjà amplement illustrée, est très significative. Il s’agit donc d’un préadolescent, présente des symptômes complexes et préoccupants depuis la toute petite enfance, en rapport notamment avec des enjeux familiaux très désorganisants. En parallèle de tous les soins institutionnels mis en place, les parents avaient sollicité l’intervention d’un éminent professeur médiatique, exerçant sur un centre universitaire de référence. Suite à une évaluation succincte en consultation privée, ce clinicien hyperperformant avait donc posé six diagnostics, dont un TDAH, et introduit trois traitements, dont du méthylphénidate et un antipsychotique atypique – sans prendre en compte les évaluations neuropsychologiques approfondies qui avaient été réalisées au préalable et qui avaient infirmé les troubles attentionnels…De surcroit, l’expert omniscient, en adhésion avec l’ambivalence familiale vis-à-vis des soins en cours, avait commencé à remettre en question les orientations travaillées depuis des années, sans concertation ni échange…Par la suite, ce clinicien hors-pair avait diagnostiqué, en plus, un trouble du spectre autistique, sans aucun bilan préalable. Une hospitalisation dans son service aura cependant lieu, avec la réalisation d’une batterie de tests qui ne confirmeront pas ce diagnostic…Néanmoins, le grand professeur confirmera tout de même son expertise diagnostique et maintiendra son cap, infailliblement, contre vents et marées. Depuis, en plus de détricoter les prises en charge et les orientations préconisées par les acteurs du soin engagés sur le terrain, cet éminent spécialiste reçoit la famille tous les 6 mois pour augmenter régulièrement les posologies de psychotropes – et nous devons alors faire les petits mains pour renouveler ces ordonnances, dans le souci de préserver l’alliance thérapeutique avec la famille…alors même que la situation commence à nouveau à se dégrader…Voilà donc le caractère hautement scientifique, validé et fondé sur les preuves de ce type d’approche.

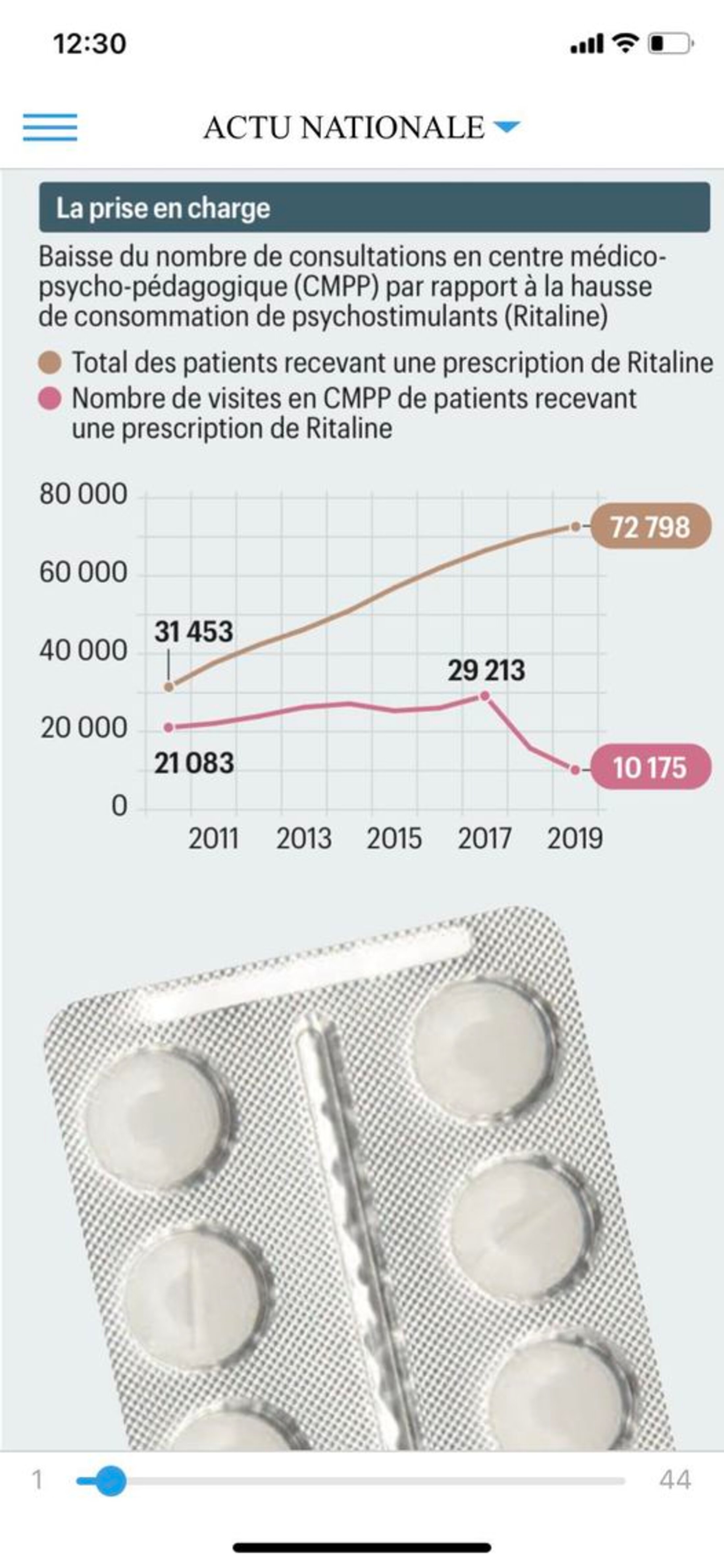

Enfin, « dans le traitement du TDAH, on constate statistiquement que le nombre des consultations en CMPP baisse parallèlement à la hausse de consommation de méthylphénidate, suggérant un abandon progressif du traitement psychosocial du TDAH au profit du traitement médicamenteux ». Des médicaments à la place des soins…. « Entre 2011 et 2019, sur l’ensemble des services hospitaliers prescripteurs, 84,2 % à 87,1 % des enfants traités n'ont pas bénéficié d'un suivi médical ou d’accompagnement par le service hospitalier ayant initié le traitement dans l’année qui a suivi. Tandis que la consommation de méthylphénidate n’a cessé de croître entre 2010 et 2019, le nombre de visites dans les CMPP des enfants recevant une prescription de méthylphénidate a été divisé par quatre sur la même période, bien que les mesures d’accompagnement de l’enfant et de sa famille soient primordiales dans la réussite des prises en charge engagées quelles qu’en soient les modalités ».

Agrandissement : Illustration 6

Ainsi, on assiste tout simplement à une substitution des soins psychiques par des prescriptions…Or, selon Jean Delay, introducteur en France des médicaments psychopharmacologiques pour le traitement des troubles mentaux, "il convient de rappeler qu'en psychiatrie les médicaments ne sont jamais qu'un moment du traitement d'une maladie mentale et que le traitement de fond reste la psychothérapie" (1955).

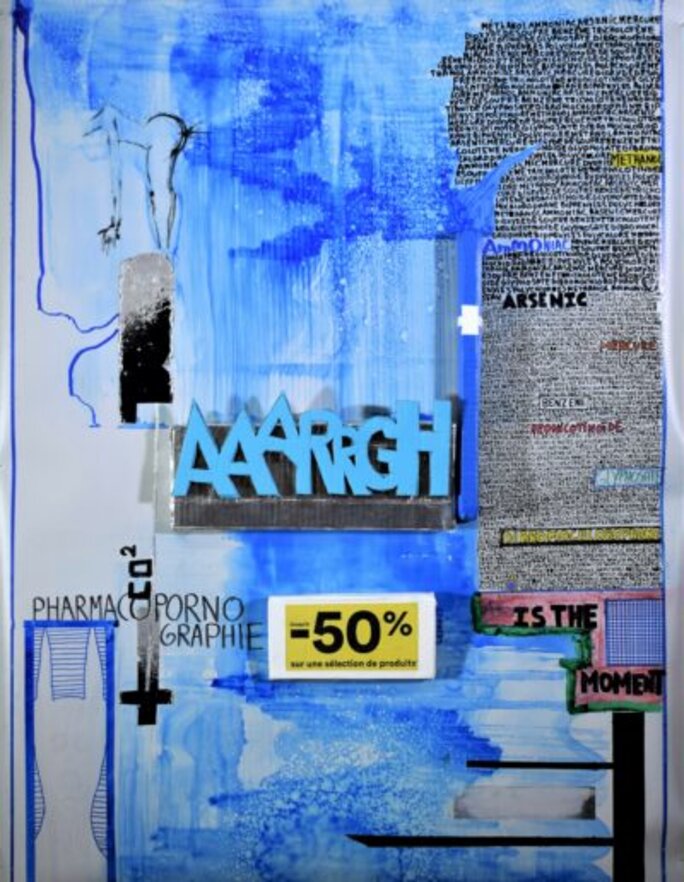

Ce fantasme normatif de contrôler et de réguler les enfants, de plus en plus jeunes, par des psychotropes témoigne sans doute d’une véritable dérive civilisationnelle, en rapport avec l’omniprésence d’une « machine pharmacopornographique » (P. Preciado). Mais, nous n’en serions pas arrivés là sans toute une série de compromissions, de mensonges et de pressions, émanant d’acteurs tout à fait identifiables.

A suivre…