Agrandissement : Illustration 1

Cet article est la suite de Isidore Isou, Lettre et le Néant (1/2).

CINEMA DYNAMITÉ

Qu’a apporté le lettrisme dans le cinéma ? Deux films majeurs d’Isou témoignent des apports dans ce domaine. Le Traité de Bave et d’Éternité (1951), premier film d’Isou, considéré comme un chef d’œuvre du cinéma expérimental avec ses deux inventions majeures : le montage discrépant et la ciselure.

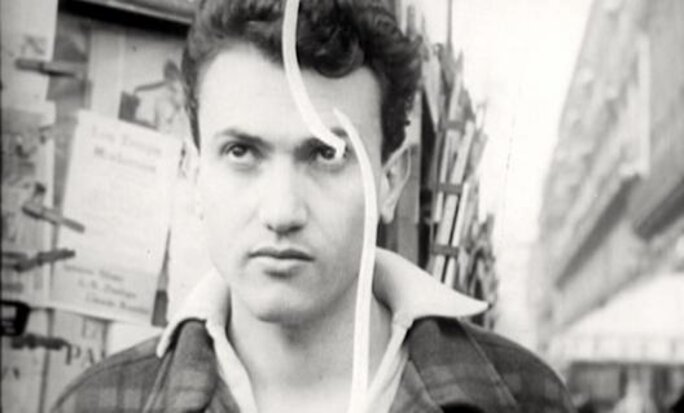

Le montage discrépant sépare le son de l’image, introduisant un abîme entre l’œil et l’oreille. D’un côté, une histoire visuelle se déploie à travers des séquences entrecroisées d'Isou errant sur le boulevard Saint-Germain, d'images d'exercices militaires volées dans les poubelles de l'Armée et d'ouvriers au travail ; de l’autre côté, une bande-son hybride de voix évoquant à tour de rôle un manifeste pour un nouveau cinéma, un débat sur le cinéma et une histoire d’amour. L'écartèlement des fonctions visuelles et sonores emporte le spectateur dans un voyage mental d'un autre ordre.

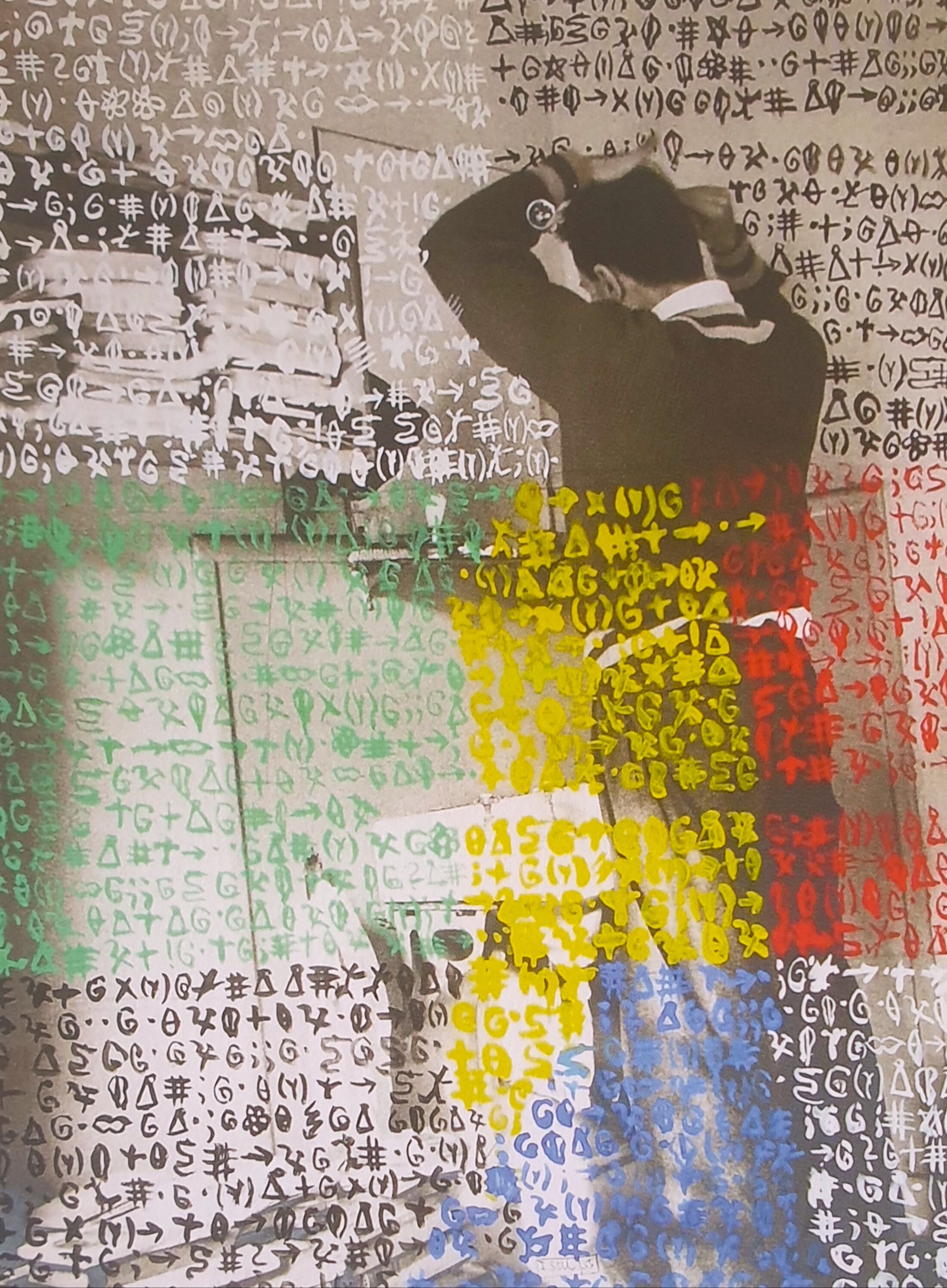

Agrandissement : Illustration 3

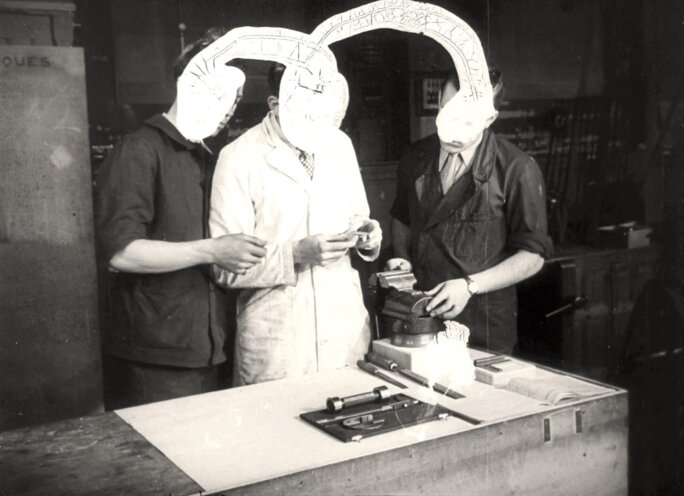

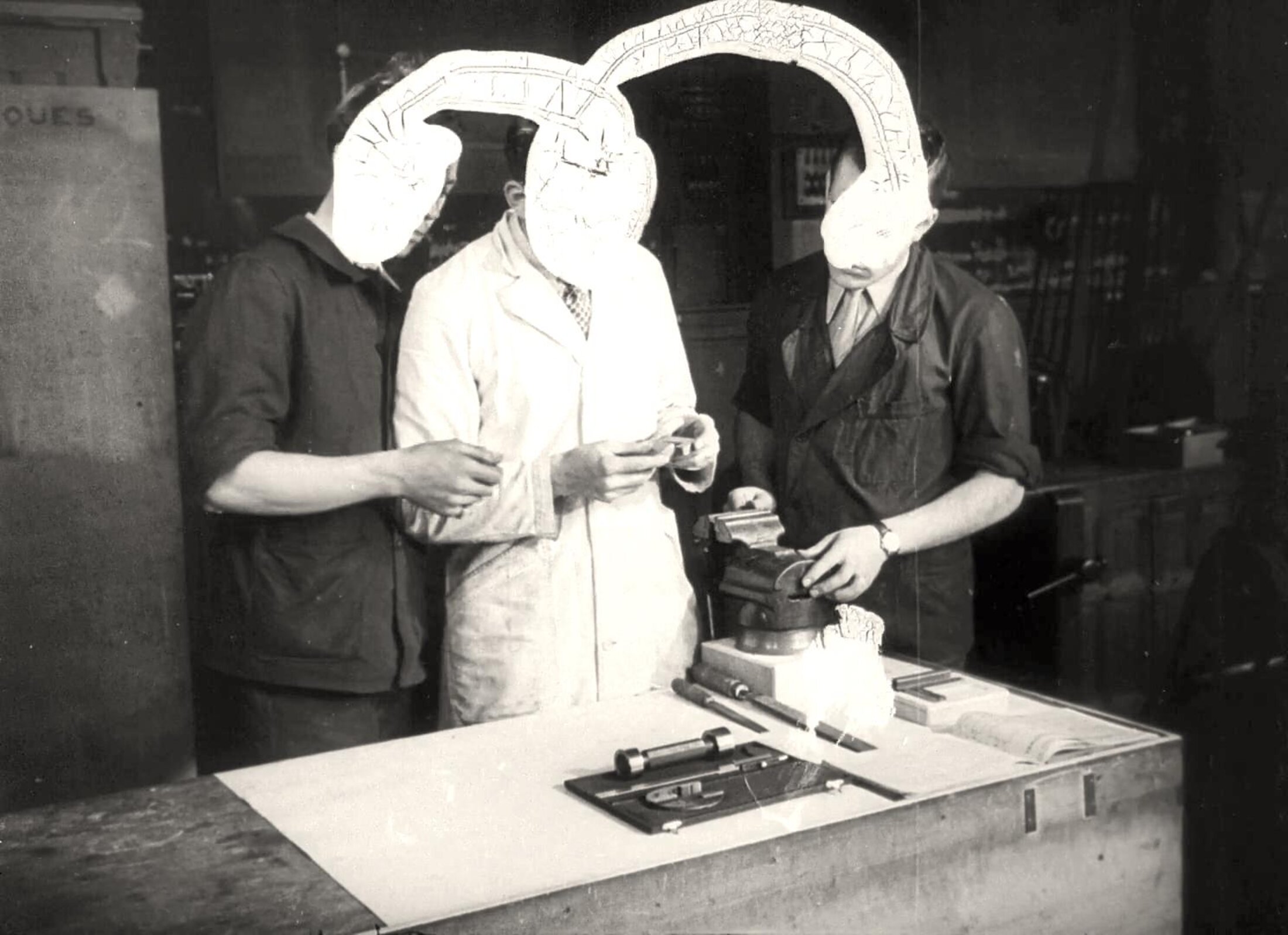

Le deuxième apport concerne la ciselure qui consiste à intervenir directement sur la pellicule pour la ciseler, la rayer, en biffer les visages, ou pour gribouiller dessus. Certaines altérations vont jusqu’à des plages d’écrans noirs.

Encouragé par Jean Cocteau, admiré par le jeune Guy Debord, Isou devient une sorte de figure héroïque de l’avant-garde. L’influence du Traité est notable chez les réalisateurs de la Nouvelle Vague qui utiliseront partiellement le procédé discrépant. En 2019, Jean-Luc Godard déclarait son intérêt pour Isou : « Avec Eric Rohmer on aimait beaucoup le film d’Isidore Isou, qui est vraiment très beau » (Les Inrockuptibles n°1220 du 17 avril 2019).

Agrandissement : Illustration 4

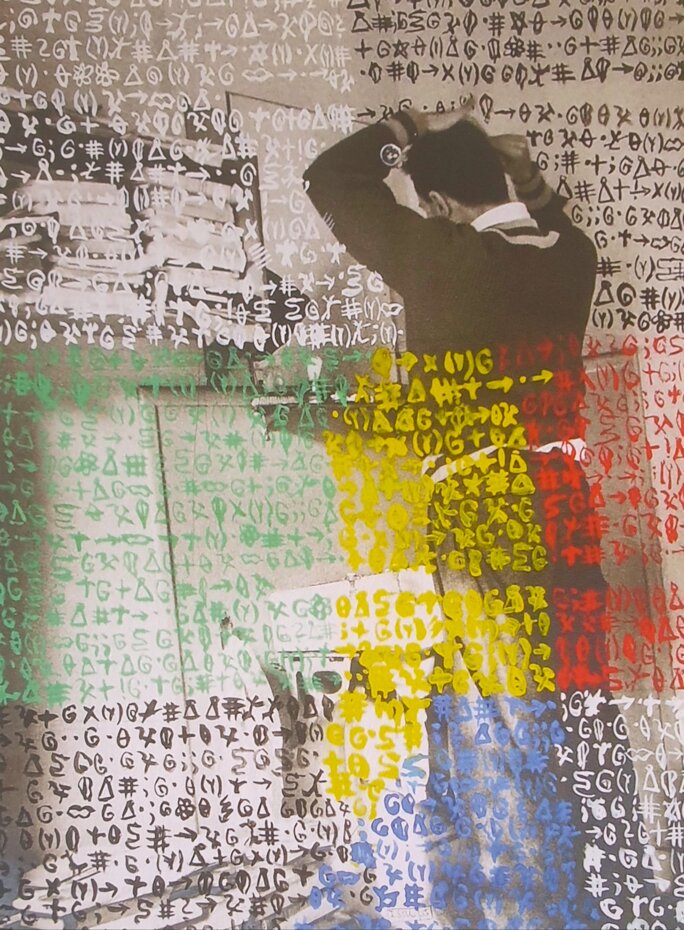

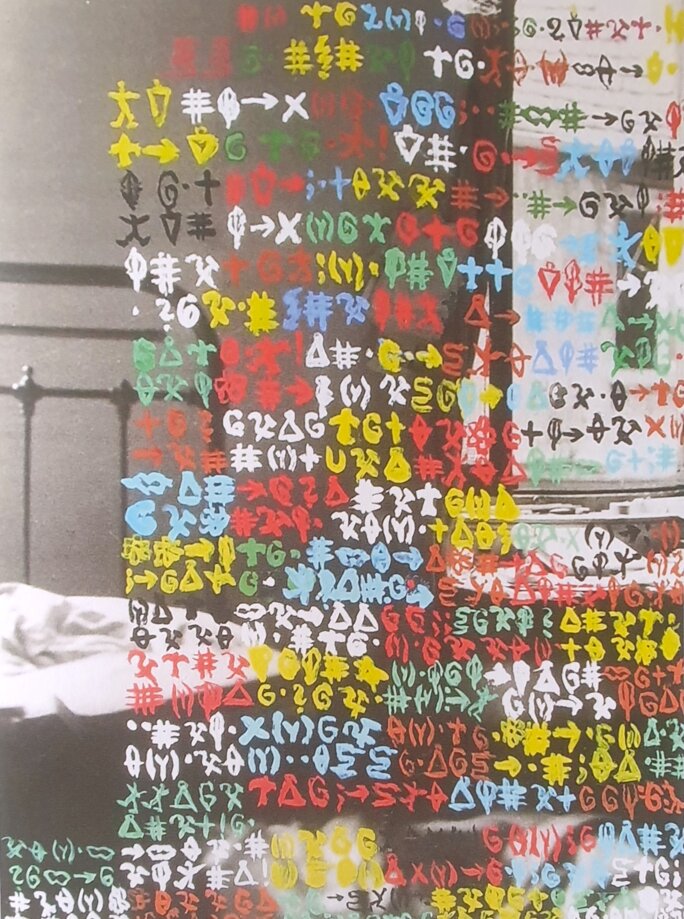

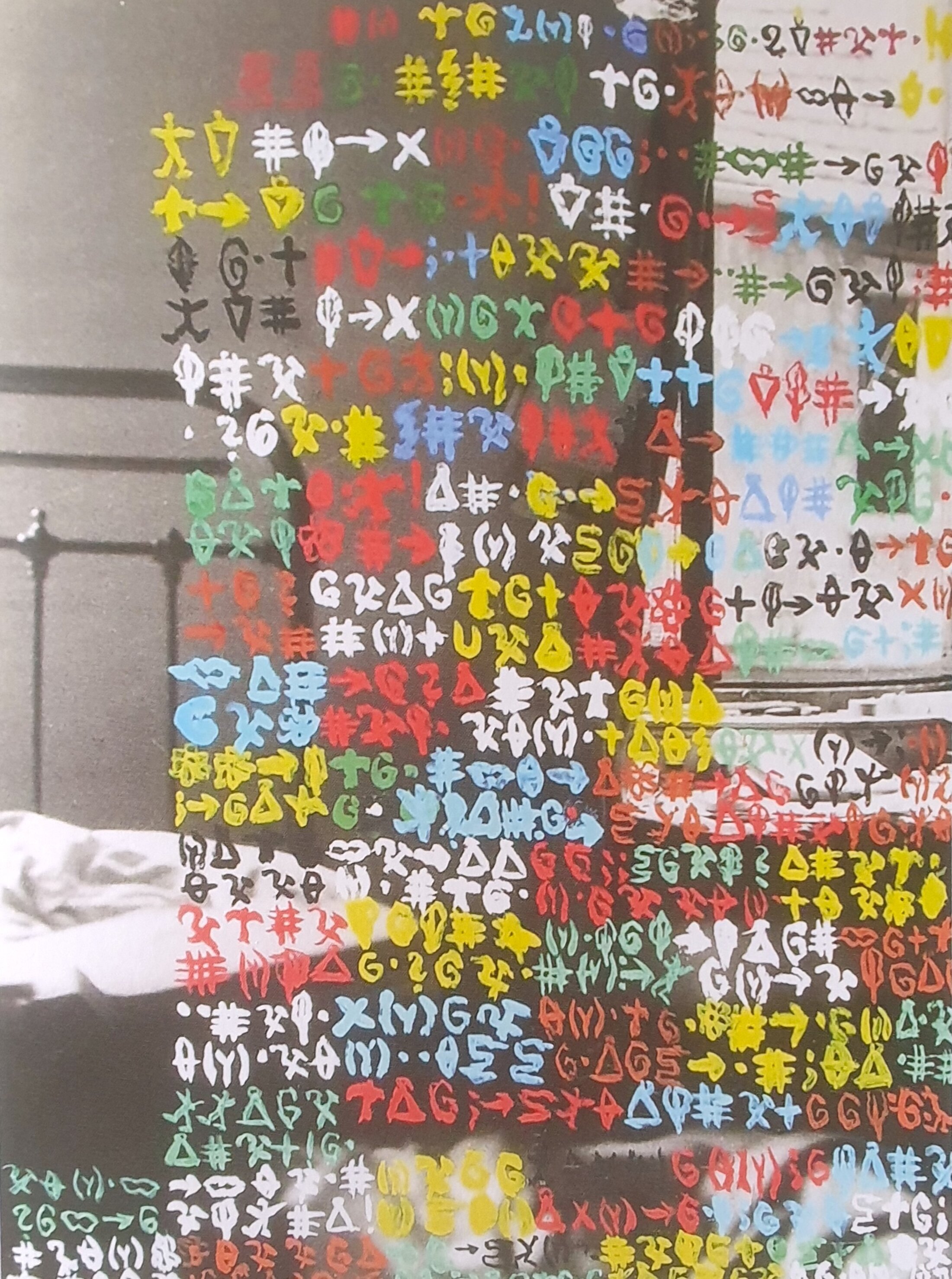

Après le Traité, Isidore Isou réalise, Amos ou introduction à la métagraphologie (1952), un étonnant film-objet composé de neuf photographies en noir et blanc rehaussées de signes peints à la gouache, et d’une bande-son discrépante lue par un comédien in vivo dans la salle de projection.

Agrandissement : Illustration 5

A cet instant, on rêverait de voir reproduit cet incroyable dispositif dans la salle lettriste du Centre Pompidou. Pour la première fois de son histoire, le cinéma renonce à la pellicule. Amos est précurseur de l’installation. Chez Isou, une rafale d'inventions parvient à tout révolutionner. Dès lors, difficile pour le public de tout intégrer en une seule fois. Une règle de réception de son travail : plus ses apports s'enchaînent rapidement, voire simultanément, plus leur réception et leur intégration par le public semblent lentes, et différées dans le temps. Isou invente aussi un autre rapport à l'espace-temps de la création.

Agrandissement : Illustration 6

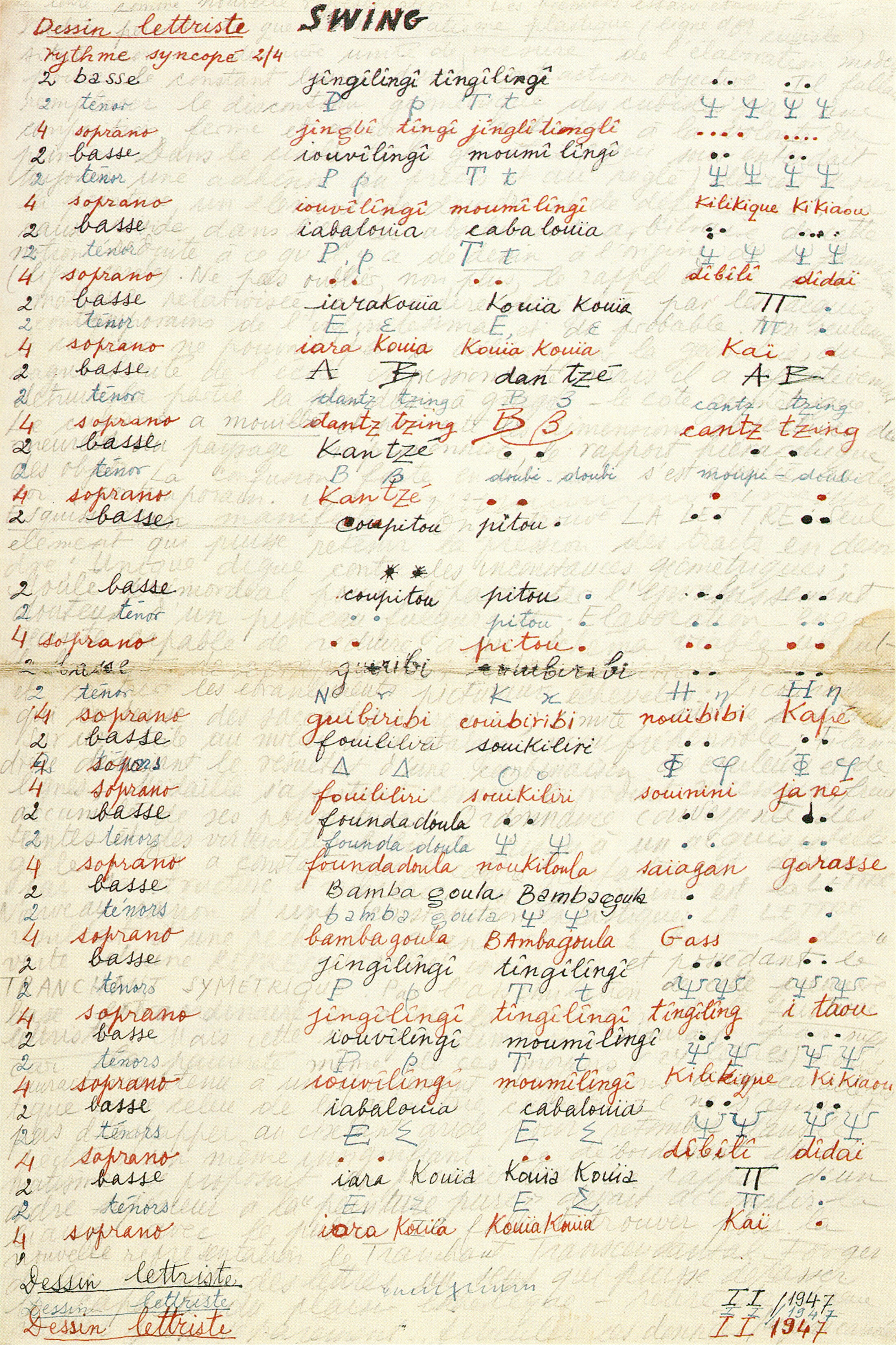

ARTS PLASTIQUES DE L'EXTRÊME

Qu’a apporté le lettrisme dans les arts plastiques ? La systématisation des lettres et des signes. A l’évidence, Swing en constitue le premier chef-d’œuvre. A l’origine, il s'agit d'un poème lettriste qui se transforme ici en « dessin lettriste » par la colorisation de ses lettrages et sa sobre organisation plastique. Au fond, il est possible de discerner un manifeste de la peinture lettriste écrit au crayon de papier, véritable mise en abyme de la théorie dans l’œuvre.

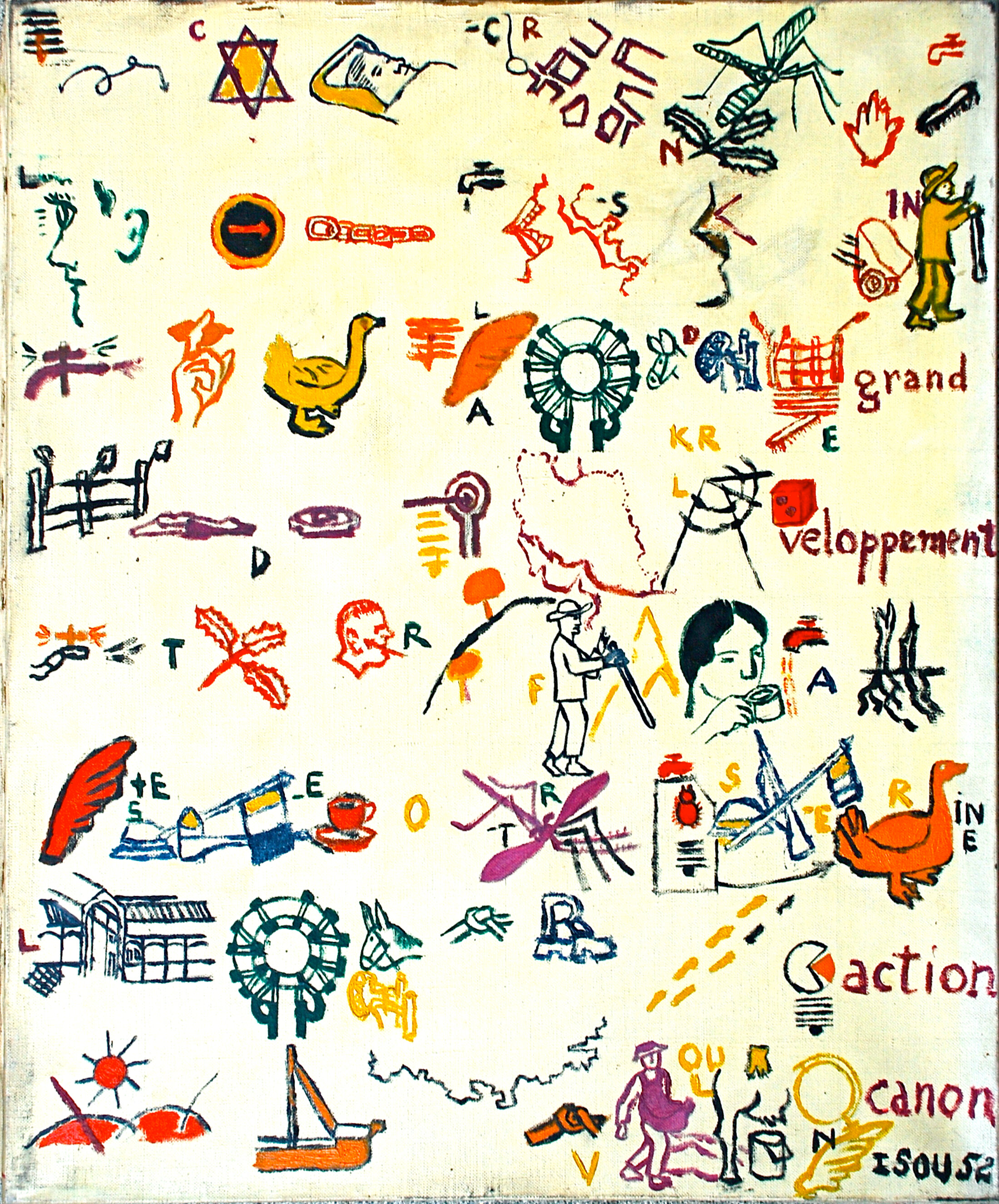

En 1950, Isou invente encore une nouvelle forme qu'il nomme par le néologisme "Hypergraphie". Il s'agit d'une super-écriture qui contient l’intégralité des signes de la communication visuelle - alphabets, hiéroglyphes, idéogrammes, rébus - , et aussi des signes existants ou inventés.

Agrandissement : Illustration 7

Pour Isou, l’hypergraphie opère un dépassement de la peinture figurative, mais aussi abstraite. La série de tableaux hypergraphiques Les Nombres (1952), avec leurs rébus de vers rimés, sont jubilatoires. Les spectateurs se font alors égyptologues.

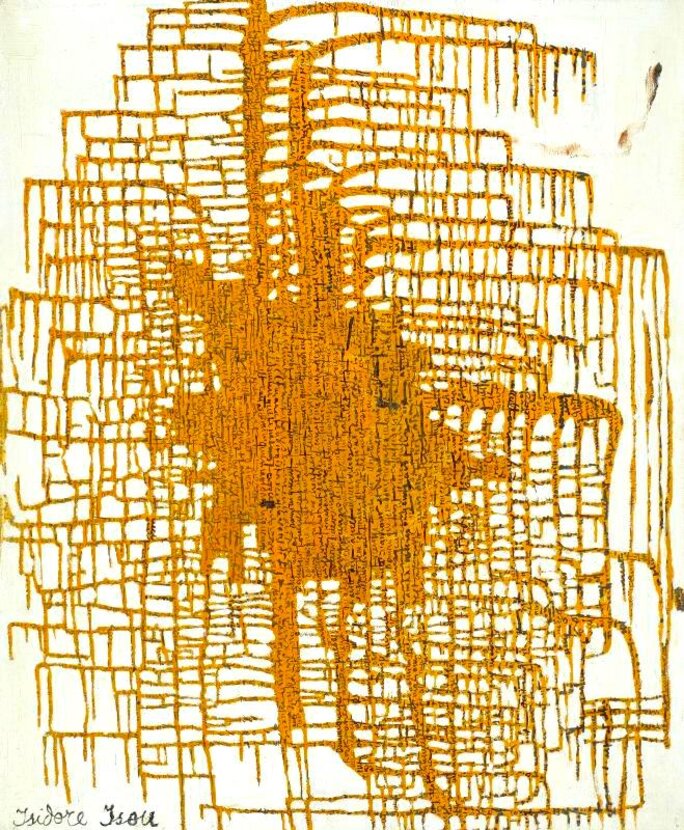

Agrandissement : Illustration 8

Autres toiles hypergraphiques, la série des Réseaux avec leurs coulures et ramifications envahies de signes mystérieux, indéchiffrables. L’hypergraphie connaît aussi sa phase ciselante d'autodestruction avec des œuvres comme Incrustation dans le brouillard (1961), où la disparition des signes confine au monochrome blanc. La Grande Mélangée (1963) rend impossible toute lecture des écritures tant leur superposition est infinie.

Agrandissement : Illustration 9

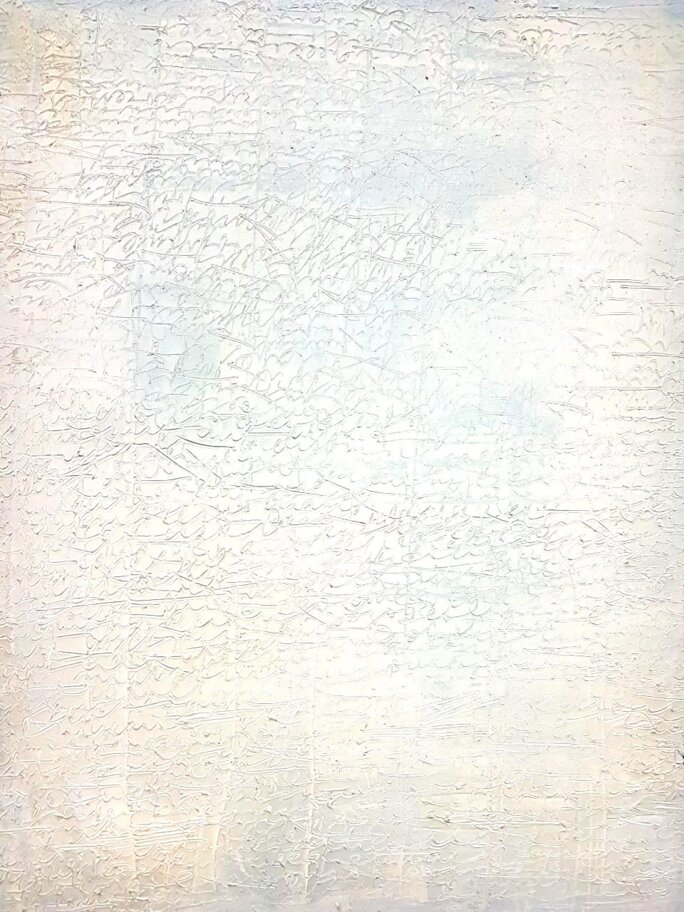

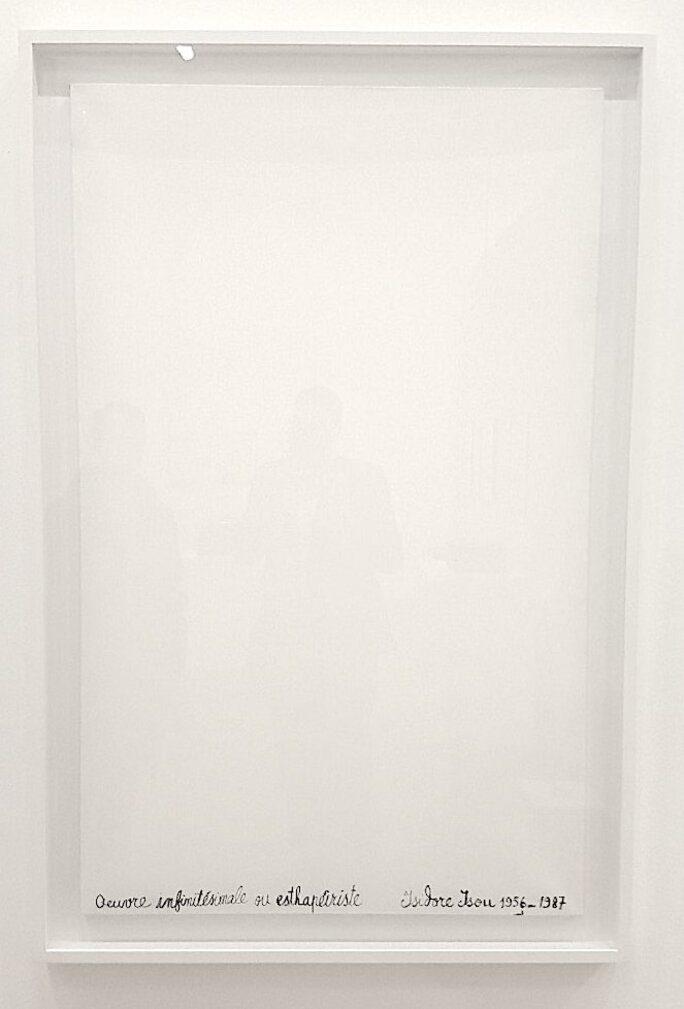

Toujours dans cette volonté d’auto-dépassement, Isou invente, en 1956, une nouvelle forme d’art qu’il va baptiser l’art infinitésimal ou imaginaire.

Œuvre infinitésimale ou esthapéïriste (1956-1987) offre un tableau vide au regard des spectateurs pour déclencher leur imagination. Ni ready-made, ni œuvre abstraite, le support, immaculé, vierge de toute intervention humaine est censé accueillir toutes les combinaisons mentales, insaisissables, des spectateurs. Fumisterie ou idée de génie ? De toutes les façons, le spectateur doit être "acteur" et faire l'effort de construire mentalement l'œuvre à l’aide des quelques indices offerts par l’artiste.

Agrandissement : Illustration 10

L’œuvre infinitésimale opère un dépassement radical de l’expérience sensible. D'une certaine manière, Isou annonce l’art conceptuel presque dix ans avant Joseph Kosuth (1965).

Isou est une machine à idées. Cependant, il n'hésite à pas déléguer son pouvoir créateur aux spectateurs. En 1960, il invite les spectateurs à participer activement à la réalisation de Ensemble d’œuvres supertemporelles (1960-1987). Sur une étagère sont disposés des supports vierges (toiles, fragments de pellicule) et des outils (crayons, feutres) mis à la disposition du public pour une durée infinie. Dans ce cadre précis, les spectateurs réalisent concrètement l'œuvre, et non plus seulement mentalement. Aux premiers abords, les idées d'Isou peuvent apparaître paradoxales si l'on ne les appréhende pas avec le bon cadre conceptuel. C'est là sa complexité.

Et puis, il y a la « méca- esthétique ». De quoi s’agit-il ? D’un dépassement du ready-made duchampien élargi à toutes les ressources physiques et imaginaires pour réaliser une œuvre d’art : objets, animaux, éléments physico-chimiques, cosmos sont convoqués. Ce qui expliquait la présence insolite dans une exposition, en 1962, d’un poisson rouge dans un aquarium. Comment réaliser une œuvre sur ou avec un poisson ?

Enfin, il existe un dernier Isou qui n’est pas visible à Beaubourg. A l’âge de 61 ans, alors que l’on n’attendait plus rien de lui, il élabore L’Hyper-Créatique ou L’Hyper-Novatique (1986-1992), et porte à un niveau supérieur sa méthode de création. Il théorise l’excoordisme, aux débuts des années 1990, un art de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, encore à peine exploré. L'excoordisme est sa dernière grande création (voir mon article Qu'est-ce que l'Excoordisme ?)

Agrandissement : Illustration 11

Il n’est pas exagéré de dire que le lettrisme est sans doute l’un des premiers mouvements de l’art contemporain. Dès 1945, Isou et les lettristes ont mis le feu à l'avant-garde. D'ailleurs, sur la page de couverture de sa monumentale Créatique figure une simple allumette. Il s'agit d'une reproduction de l'œuvre Incendie (1972). A la fois modeste et grandiose, cette allumette est donnée à voir comme une photographie imaginaire d’un incendie infini. C'est le feu prométhéen de la création qui détruit autant qu'il purifie.

Par Eric Monsinjon

Une série en 2 épisodes

- Isidore Isou, Lettre et Néant (1/2) : poésie et roman

- Isidore Isou, Lettre et Néant (2/2) : cinéma et arts plastiques

Ce texte a déjà été publié le 13 mai 2019 sur le blog La Diagonale de l'Art/Libération (rédacteur en chef : Philippe Godin). Il est repris ici, légèrement modifié et actualisé.

Prolongez la réflexion avec mes autres articles :

Roland Sabatier est-il le plus grand artiste français vivant ? (Une grande figure du lettrisme à découvrir)

Pour en finir avec la mort de l'art (Isidore Isou y figure)