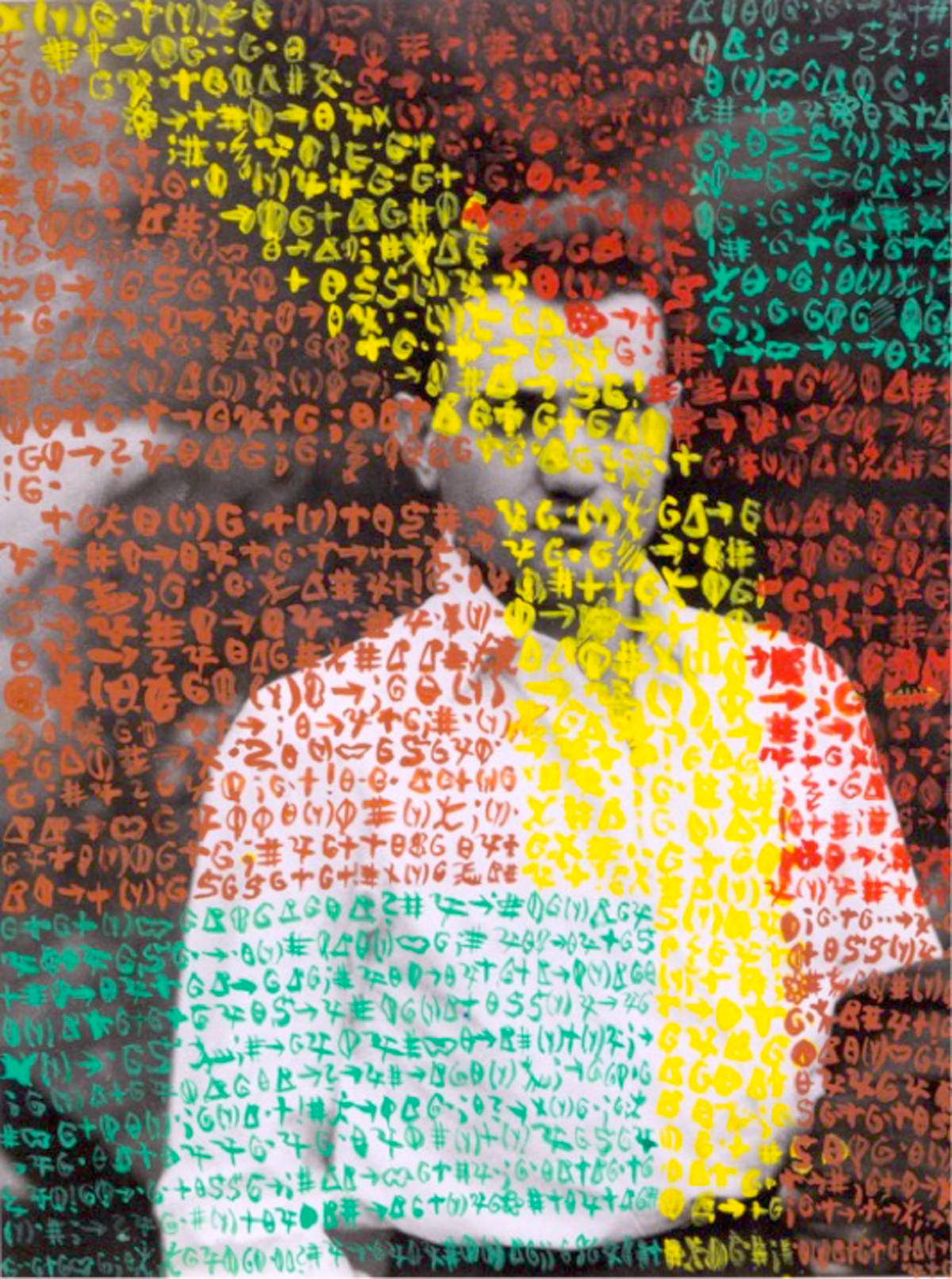

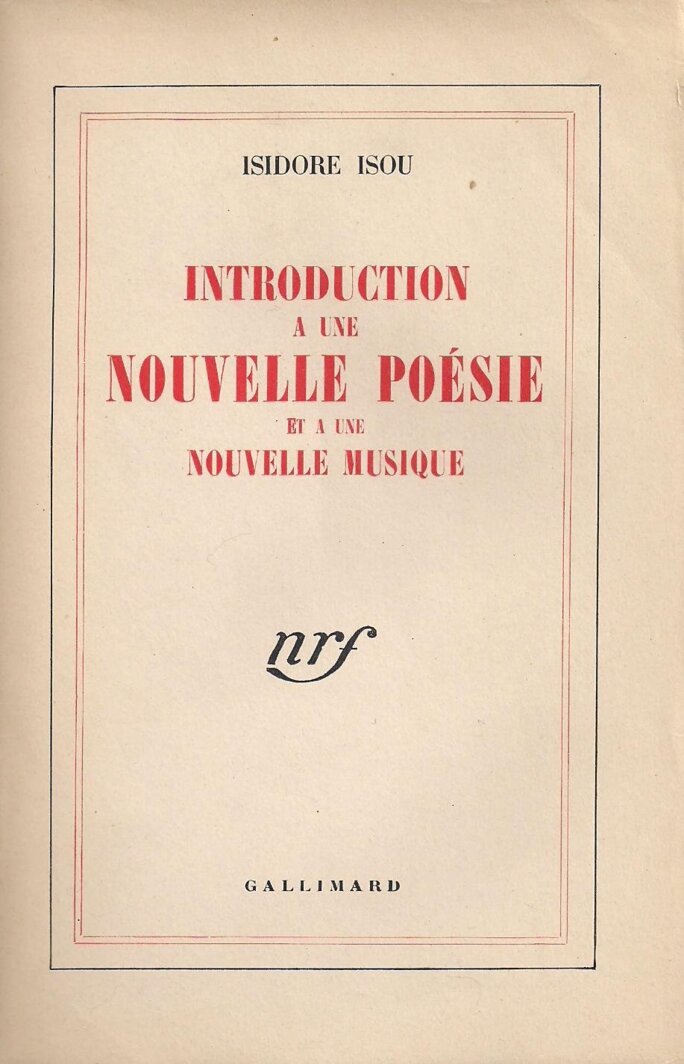

Agrandissement : Illustration 1

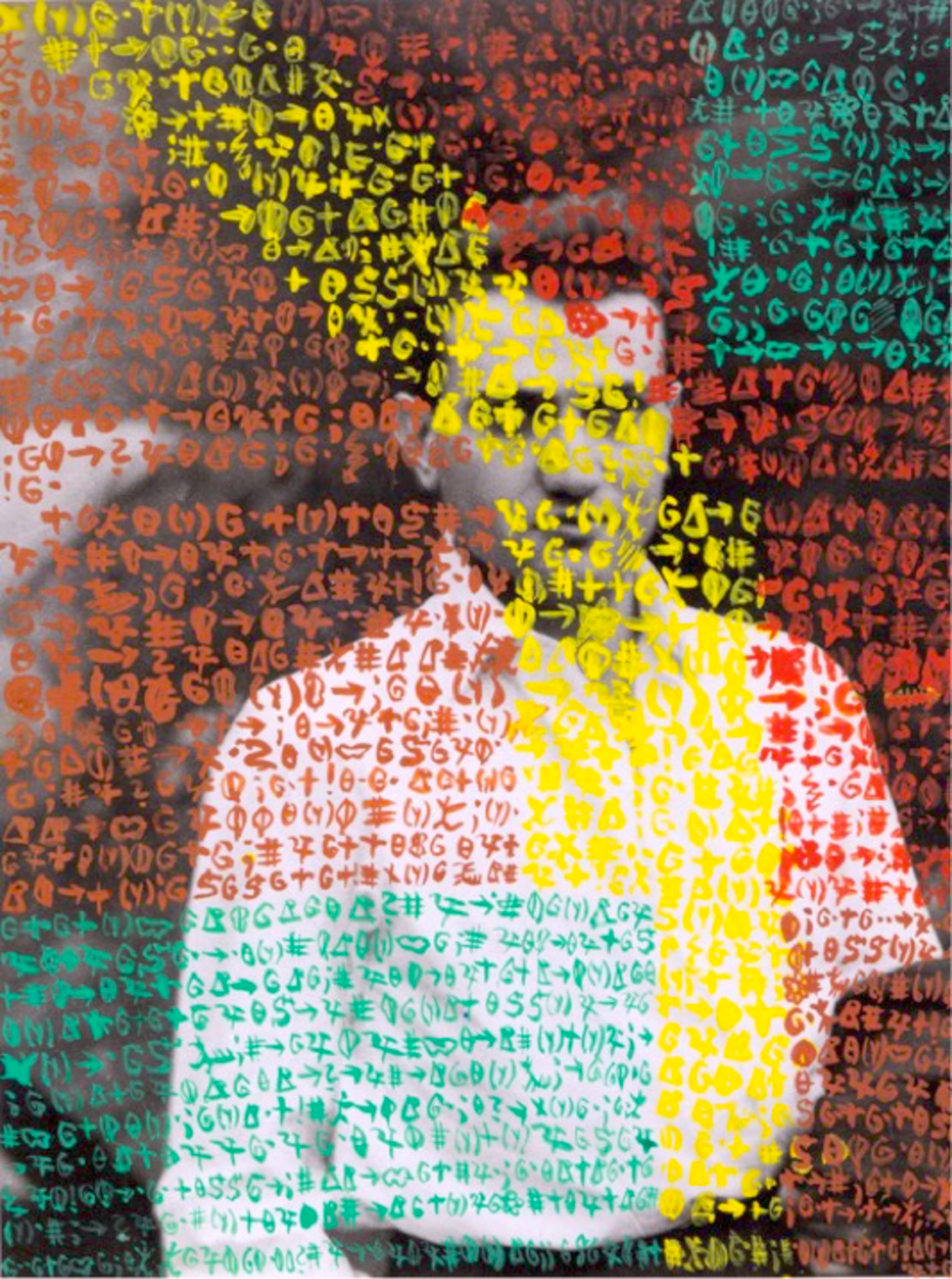

Qui était Isidore Isou ? Un poète, un peintre, un cinéaste, un chorégraphe, un théoricien d’économie politique ? Et s’il avait été tout à la fois ? Personnalité hors-norme, provocateur sauvage, intellectuel érudit, Isou demeure, quinze ans après sa mort en 2007, encore largement méconnu du grand public.

Pour les spécialistes, il reste le scandaleux inventeur du lettrisme en 1945 à Paris, un mouvement d’avant-garde artistique en quête d’un nouvel élément formel pur, la lettre ou le signe. Le projet du lettrisme : dépasser le dadaïsme (1916) et le surréalisme (1924).

Isidore Isou, de son vrai nom Isidore Goldstein, est né le 29 janvier 1925 à Botosani en Roumanie. Enfant surdoué, il élabore dès l’âge de dix-sept ans une théorie générale de la création. Pour cela, il forge le néologisme « Créatique » pour désigner sa méthode révolutionnaire, dont l'ambition est de renouveler l'ensemble des champs de la connaissance humaine. La Créatique, rédigée entre 1941-1976, devient l'œuvre d'une vie vouée et dévouée à l'invention.

En Roumanie, Isou rêve de Paris. Après une traversée périlleuse de l’Europe en guerre, il débarque clandestinement à Paris en août 1945 avec une valise pleine de manuscrits. Isou est une machine de guerre créatrice. Dégaine débraillée, esprit révolutionnaire, Isou décrète, seul, qu'il est un génie. Mégalomanie provocatrice. D'autres créateurs souterrains le rejoignent.

RÉVOLUTION

Commence alors l’amitié avec Gabriel Pomerand, rencontré dans une cantine pour juifs déportés. Le 8 janvier 1946, ils organisent la première manifestation lettriste à la salle des Sociétés Savantes dans le quartier de l’Odéon. Isou y déclame ses poèmes et Pomerand donne une conférence très sérieuse sur l’évolution de la poésie de Homère au lettrisme.

Le groupe lettriste met en place une stratégie du scandale pour promouvoir « l’avant-garde de l’avant-garde » : perturbation violente du spectacle La Fuite de Tristan Tzara au Vieux Colombier, publication d’un manuel sexuel qui sera interdit, systématisation de l’insulte à l’endroit des personnalités du monde des lettres, Gide, Paulhan et Breton en feront les frais.

La nuit, les lettristes déclament leurs poèmes au Tabou à Saint-Germain-des-Prés, ou prophétisent le soulèvement de la jeunesse à partir des thèses d’Isou sur l’économie nucléaire. Ses idées inspireront largement l’Internationale Situationniste et les événements de mai 68.

En juin 1946, la publication de la revue La Dictature lettriste, sortie à la « hâte, la nuit, comme un massacre » fait l'effet d'une bombe. C'est l'acte de naissance du lettrisme, une poésie à lettres dépourvue de tout sens immédiat. Mais, le terme « lettrisme » semble rapidement trop étroit pour contenir l'ensemble des apports d’Isou.

Après la poésie, la musique et la peinture, Isou étend, dès les années 1950, son champ d’action au roman, à la photographie, au cinéma, au théâtre et à la danse. Il explore également des territoires aussi divers que l’économie politique, l’architecture, la philosophie, les mathématiques, la psychologie, la médecine et aussi l’érotologie...

POUR UNE EXPOSITION IDÉALE

Actuellement, le Centre Pompidou consacre une salle lettriste au 5ème étage du Musée d'Art Moderne, dans laquelle quelques pièces d'Isidore Isou sont exposées avec d'autres lettristes (voir mon article sur Roland Sabatier).

Prenons comme point de départ cette salle de Beaubourg pour en proposer une extension, à une autre échelle. Ouvrons un musée imaginaire au créateur du lettrisme, (plus large que la modeste rétrospective consacrée en ce même lieu en 2019).

Cette exposition idéale se fera discipline par discipline – poésie, roman, cinéma, arts plastiques - en suivant un ordre chronologique strict, beaucoup plus impartial. Evidement, aucune prétention ici à l'exhaustivité. Pour chaque discipline artistique, on se posera la question suivante : qu’a apporté le lettrisme dans ce domaine ?

POÉSIE LETTRISTE ET AU-DELÀ

Ainsi donc la première question : qu’a apporté le lettrisme dans la poésie ? Réponse : le lettrisme a inventé une poésie réduite à un élément formel pur, la lettre. Il s’agit là d’un changement radical de vision de l’art poétique. Eclater les mots pour libérer tout le potentiel sonore des lettres, et ainsi constituer une nouvelle avant-garde littéraire après le surréalisme.

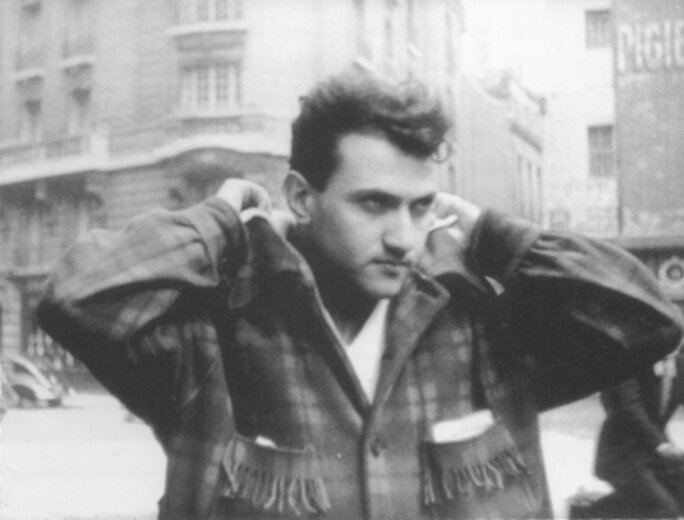

Agrandissement : Illustration 3

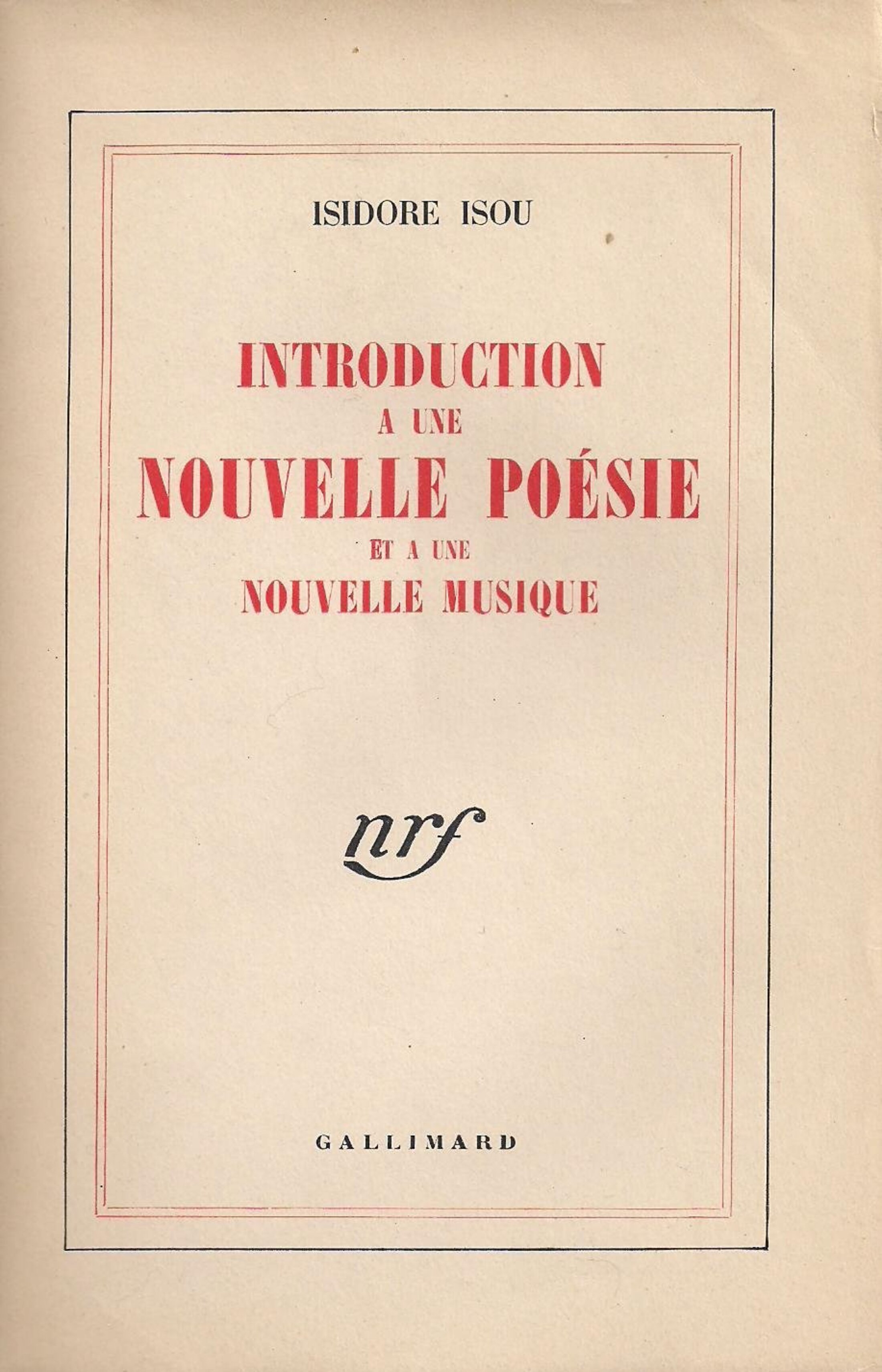

Pour comprendre cette genèse du lettrisme poétique, il faut se plonger dans la lecture de deux textes fondateurs, difficilement accessibles pour des raisons d’édition : la revue La Dictature lettriste publiée en 1946 (rééditée en 2000) et son livre Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique publié en 1947 chez Gallimard, considéré comme le manifeste du lettrisme.

Que nous enseigne la théorie lettriste ? Que seule l’étude rigoureuse de l’évolution de la poésie, des origines au surréalisme, permet de positionner un nouvel apport créatif.

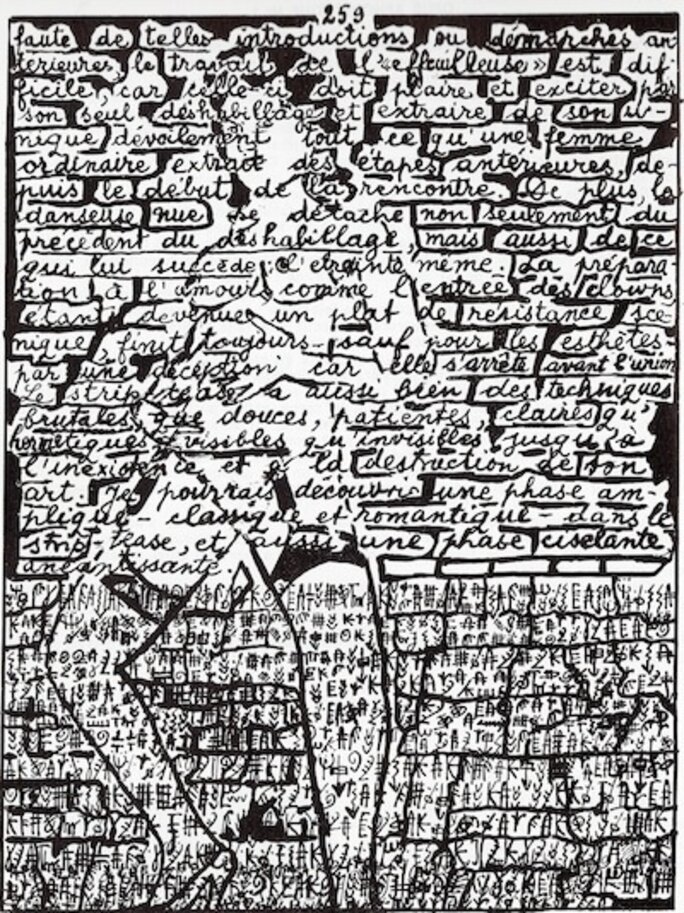

Isou distingue deux phases dans l'histoire de la poésie : une première phase qu’il appelle « amplique » et qui débute avec Homère et s’achève avec le romantisme de Victor Hugo ; période durant laquelle les poètes construisent et perfectionnent l’art du vers (alexandrins, sonnets...). Ensuite, Isou constate ce qu’il nomme un « épuisement » de la versification. Alors, une phase « ciselante » de décomposition formelle débute et se développe jusqu’à un anéantissement total de la versification, du vers libre à l'anti-poésie dadaïste.

Cette lignée créatrice passe par les poètes Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, Mallarmé, Apollinaire, Tzara et Breton. Cependant si la poésie ciselante a bien dynamité la versification, elle n’a pas touché aux mots. L’idée d’Isidore Isou est simple : il faut détruire la poésie à mots pour libérer toute la puissance des phonèmes.

Découvrir la beauté de ses poèmes passe par leur écoute. Il est intéressant de voir ce documentaire rare d'Orson Welles dans lequel Isou déclame en chœur, avec Maurice Lemaître et Jacques Spacagna, un extrait du magnifique Rituel somptueux pour la sélection des espèces, avec son célèbre passage : « Hakonjarrl barrll garrll ». Ensuite, Isou interprète, seul, un fragment de Neiges ; enfin, une dernière séquence montre Gabriel Pomerand vociférant un poème au Tabou.

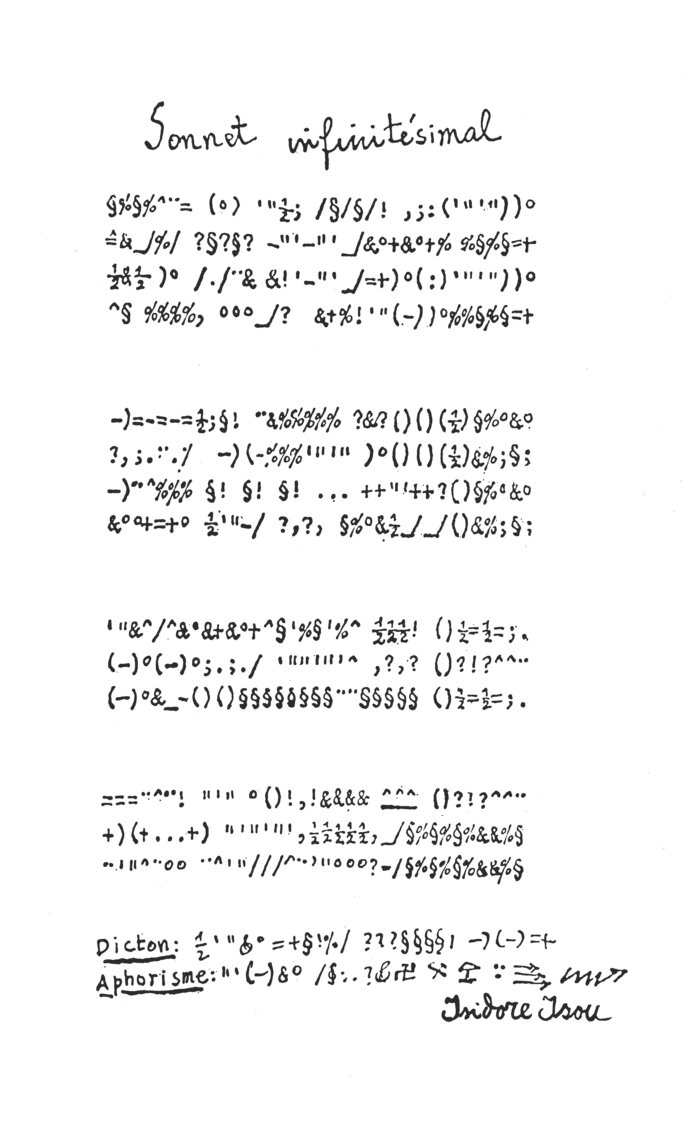

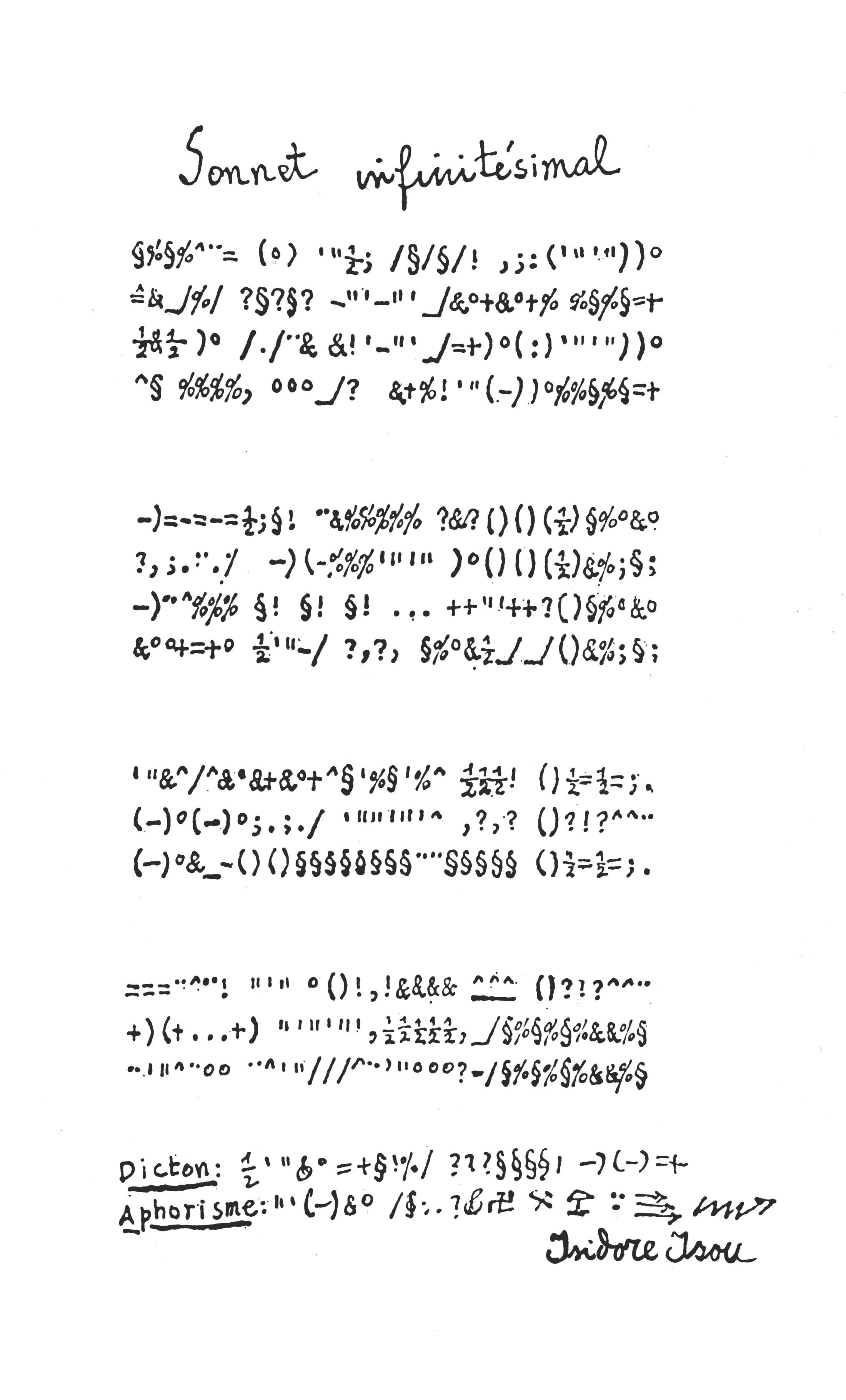

Hanté par l’idée d’autodépassement permanent, Isou inventera une série de nouvelles formes poétiques. D'abord, la poésie infinitésimale (1956), qui se présente comme une poésie mentale composée de phonèmes virtuels, impossibles à réciter. Il y a aussi l'invention de la poésie aphoniste (1959) qui prend la forme de signes silencieux avec ses mouvements insolites d’ouverture et de fermeture de bouche, ou ses mimiques du visage sans émission de son. La poésie franchit toutes ses frontières connues.

Agrandissement : Illustration 5

Et puis, il y a également la poésie supertemporelle (1960) qui réclame la participation intégrale ou partielle des lecteurs dans la création du poème. Malheureusement, toutes ces extensions poétiques ne sont connues que des seuls spécialistes.

Agrandissement : Illustration 6

ROMAN HYPERGRAPHIQUE

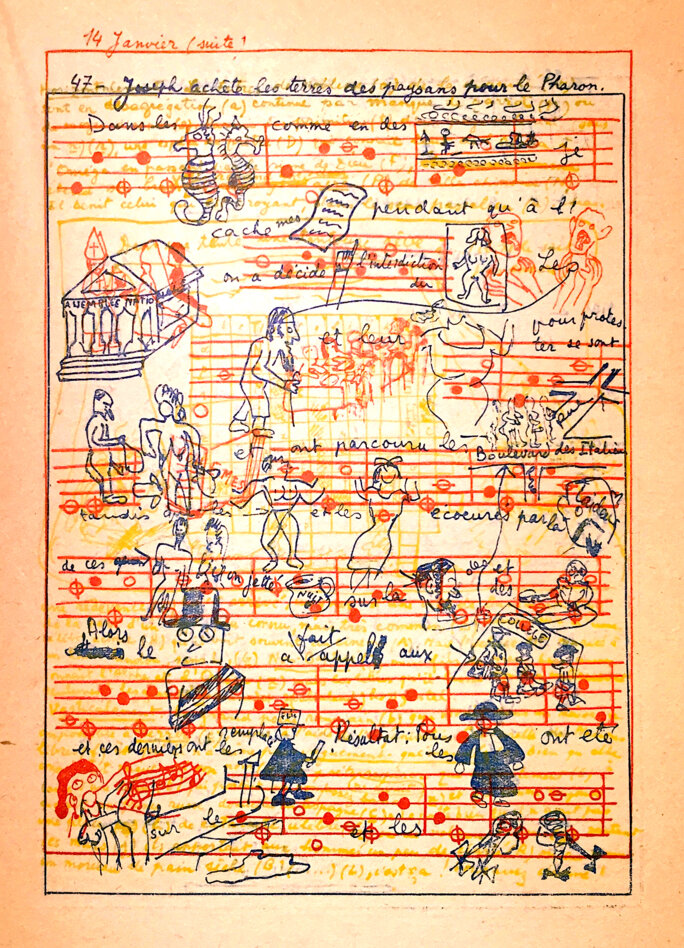

Qu’a apporté le lettrisme dans le roman ? Si le roman à mots est épuisé, il doit, selon Isou, céder la place à un récit métragraphique à multi-signes. Ainsi, le roman n'est plus à lire, mais à voir. Les signes sont organisés pour former une prose narrative qui se veut le dépassement de James Joyce et de Virginia Woolf, dernières étapes créatrices du roman.

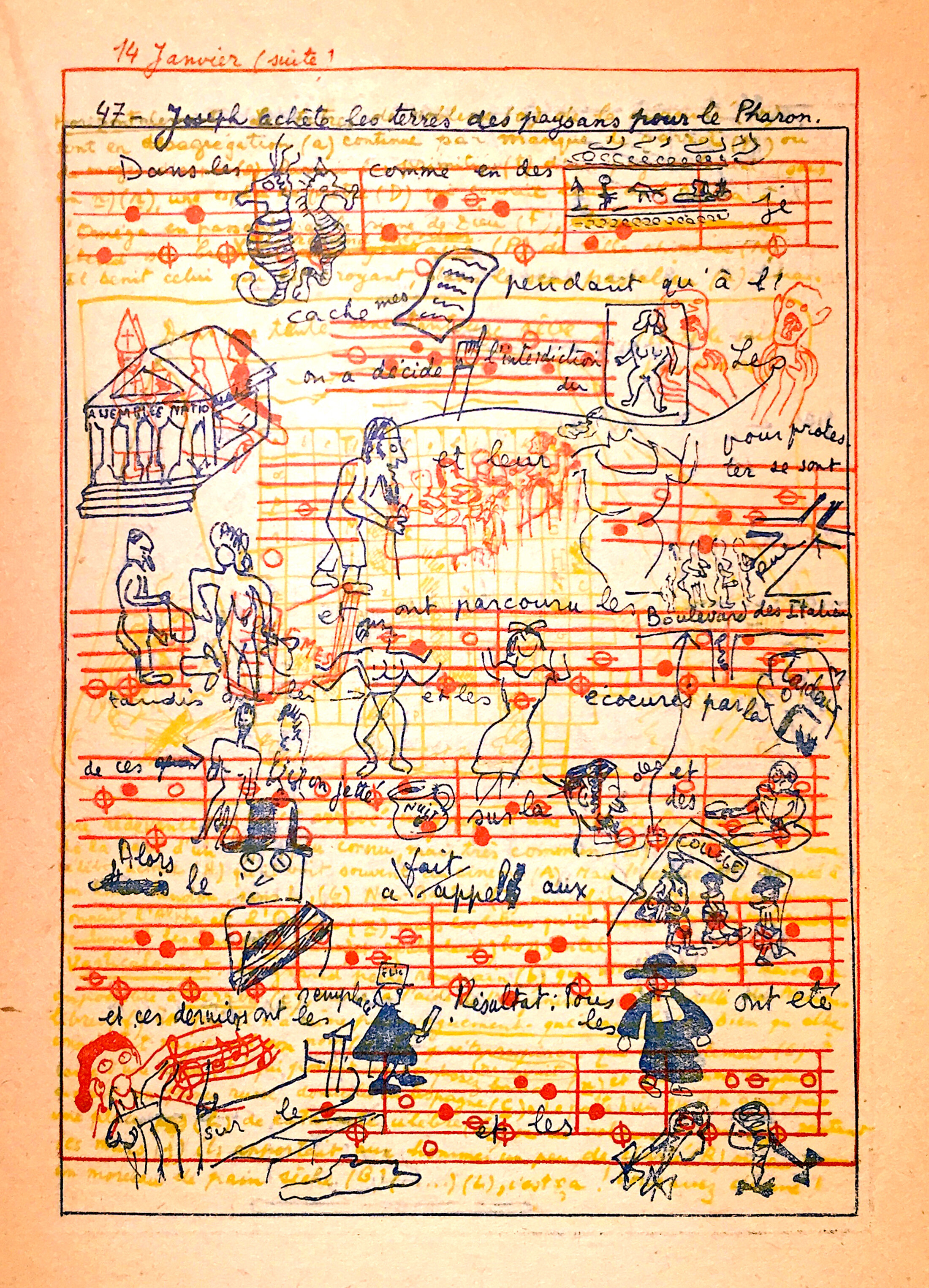

Dans la salle lettriste, on appréciera les planches préparatoires des Journaux des Dieux (1950) qui forment la première narration en prose hypergraphique de l’histoire. Et aussi l’érotisme des calques de l’Initiation à la haute volupté. Comment ne pas y voir une géniale préfiguration de nos romans graphiques actuels ?

D'une manière générale, chez Isou, tous les arts vivent, meurent et renaissent, tel le Phénix (voir à ce sujet mon article Pour en finir avec la mort de l'art).

Par Eric Monsinjon

SALLE LETTRISTE (SALLE 28), MUSÉE D'ART MODERNE, CENTRE POMPIDOU, NIVEAU 5, PARIS.

Lien vers la salle lettriste du Centre Pompidou.

ECOUTER LES POÈMES D'ISOU

Lien vers le site UBUWEB

Une série en 2 épisodes

- Isidore Isou, Lettre et Néant (1/2) : poésie et roman

- Isidore Isou, Lettre et Néant (2/2) : cinéma et arts plastiques

Ce texte a déjà été publié le 13 mai 2019 sur le blog La Diagonale de l'Art/Libération (rédacteur en chef : Philippe Godin). Il est repris ici, légèrement modifié et actualisé.

Prolongez la réflexion avec mes autres articles :

Roland Sabatier est-il le plus grand artiste français vivant ? (Une grande figure du lettrisme à découvrir)

Pour en finir avec la mort de l'art (Isidore Isou y figure)