- En 1942, André Breton répondait, dans son discours de Yale, aux détracteurs du surréalisme qu’il prétendait «en savoir plus long qu’eux sur ce qui pourrait signifier au surréalisme son heure dernière : ce serait la naissance d’un mouvement plus émancipateur». Le défi.

- En 1946, Isidore Isou annonce avec audace la mort du surréalisme : «quant au surréalisme poétique, il disparaît comme une force d’avant-garde à l’instant même de notre parution». Le dépassement.

- Isou affirme que le lettrisme est le «mouvement plus émancipateur», que Breton appelait de ses vœux. D'ailleurs, la position éthique du fondateur du surréalisme avait pris la forme suivante : «un tel mouvement, de par la force dynamique même que nous continuons à placer au-dessus de tout, mes meilleurs amis et moi nous tiendrions à honneur, du reste, de nous y rallier aussitôt». L'émancipation.

- Isidore Isou décelait dans ces propos une droiture éthique propre à chaque créateur. Droiture qu’il avait déjà admiré chez son compatriote roumain, Tristan Tzara, «car lorsque le dadaïsme a fourni une masse suffisante d’œuvres, il l’a sabordé pour adhérer […] au surréalisme». Isou entend défier Breton, dans un moment qu'il juge décisif à la fois pour le lettrisme et le surréalisme. Le duel.

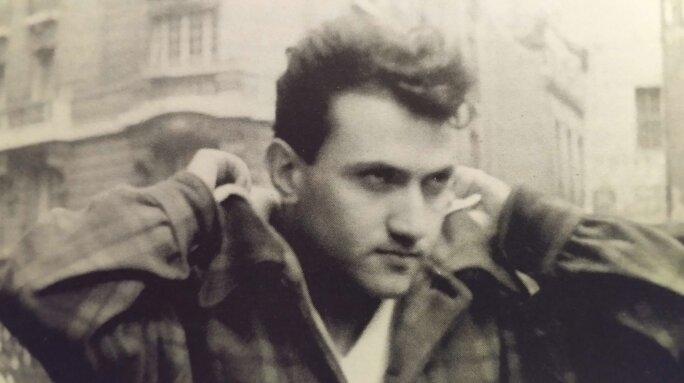

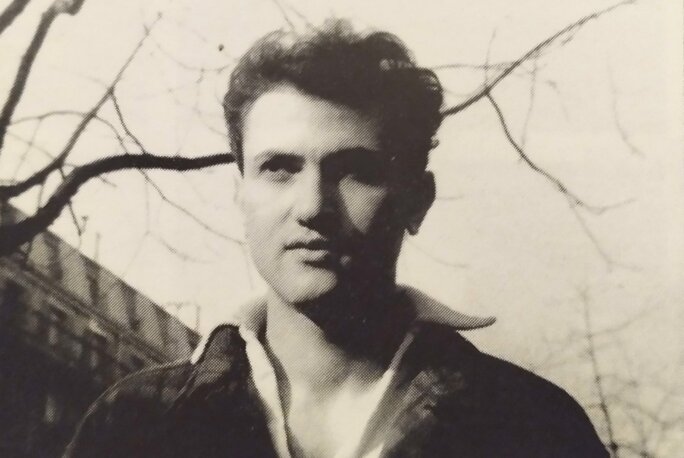

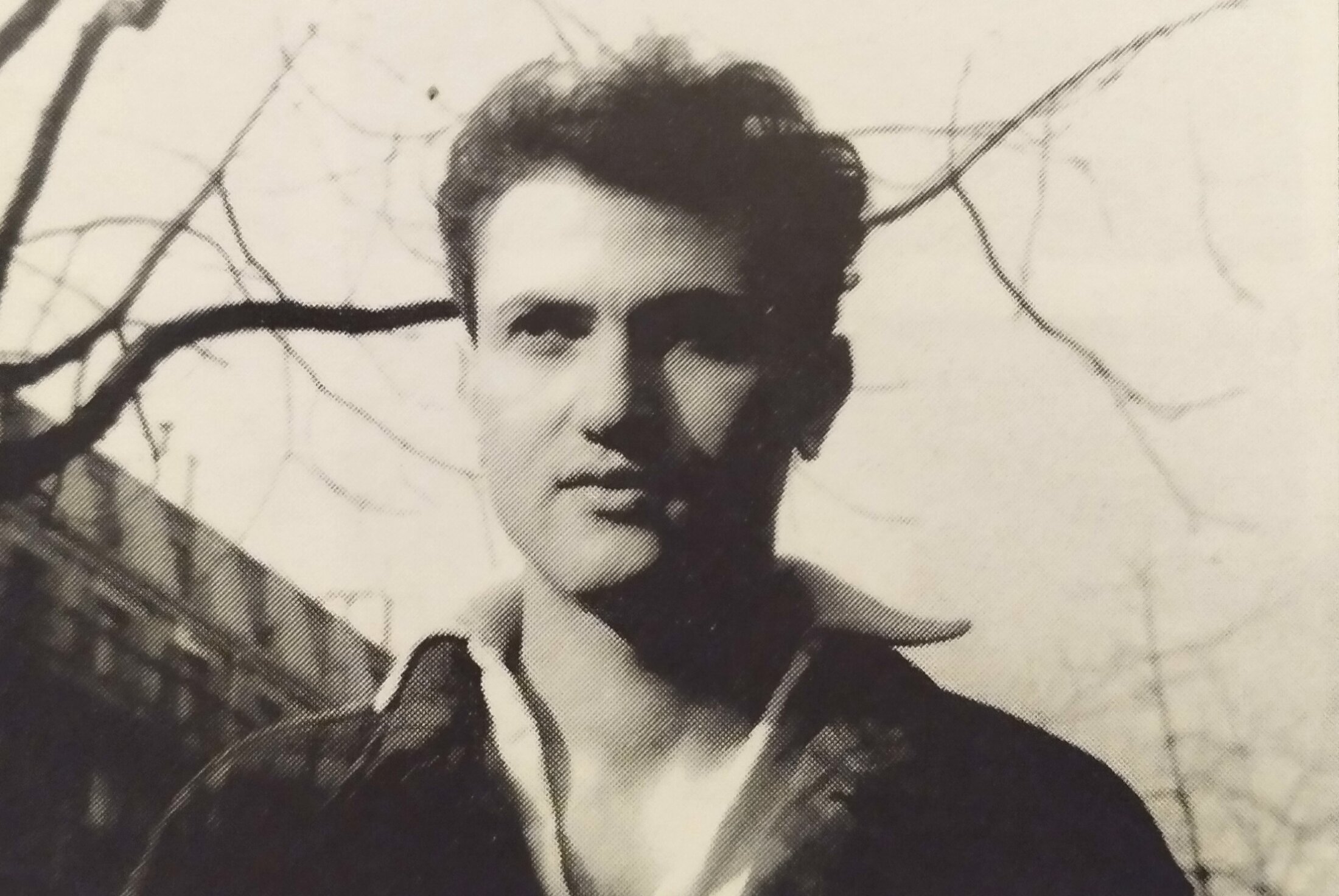

Isidore Isou dans son film "Le Traité de Bave et d'Eternité", 1951. Agrandissement : Illustration 2

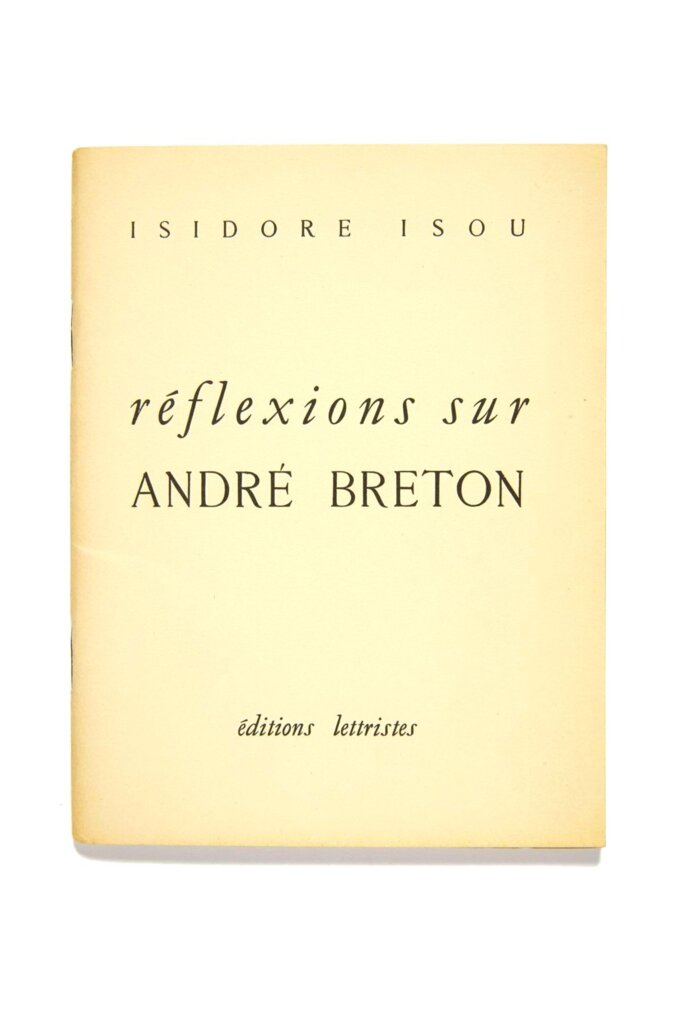

- Les mythes fondateurs semblent se faire écho à l’intérieur de l'avant-garde. En 1948, Isou tente une alliance avec Breton, «une main tendue faite de certitude et de but». Mais la rencontre entre les deux hommes se soldera par un échec qu’Isou rendra officiel dans son livre Réflexions sur André Breton. La rupture.

- Bien au-delà des querelles individuelles, l’affrontement Breton-Isou dissimule de profondes divergences d’ordre intellectuel, artistique et politique. Et ces différences sont souvent mal perçues, en raison d'une assimilation asymétrique des apports des deux mouvements. Généralement, les grandes thèses du surréalisme sont bien connues des personnes cultivées de l'époque, tandis que celles du lettrisme le sont beaucoup moins. Le terme «lettrisme», quant à lui, semble trop étroit pour recouvrir l'ensemble des inventions d'Isou. Les projets.

- À en croire ses minces déclarations sur le sujet, André Breton n’a eu qu’une connaissance partielle du lettrisme. Il avait toutefois déclaré tardivement, en 1953, que l'évolution moderne du langage «ne pouvait faire moins qu'aboutir au lettrisme». Breton retenait ainsi essentiellement deux aspects de la nouvelle avant-garde : l'invention d'une poésie purement sonore et l'organisation de scandales retentissants. Quelques faits d’armes. Le 21 janvier 1946, les lettristes perturbent une lecture-spectacle de La Fuite de Tristan Tzara au Théâtre du Vieux-Colombier à Paris, pour proclamer la naissance du lettrisme au monde. En 1950, la revue Ur, organe politique des lettristes, fait paraître un provocant article réclamant la libération des «jeunes miliciens des prisons», car une jeunesse trompée ne peut être tenue pour responsable des crimes. Un autre raid lettriste à l’orphelinat d’Auteuil dénonce les mauvais traitements infligés aux jeunes pensionnaires. Ces faits ne forment que la partie émergée de l'iceberg. L'émergence.

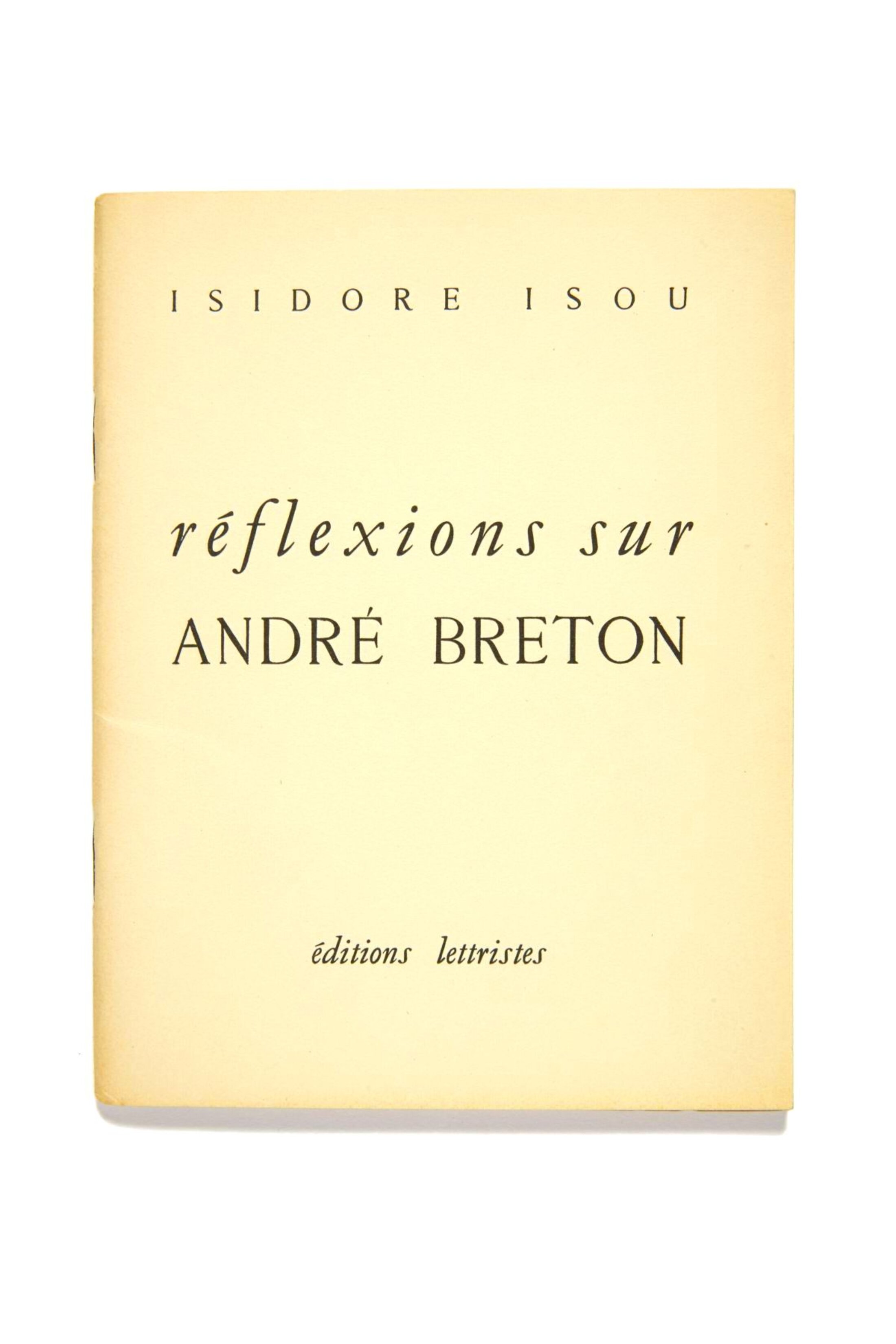

Couverture du livre "Réflexions sur André Breton" d'Isidore Isou, publié en 1948. Agrandissement : Illustration 3

- Derrière ces affrontements, précis et calculés, les lettristes désirent attirer les regards d’une société rétrograde sur sa jeunesse insurrectionnelle. Ces actions rappellent les scandales surréalistes. Mais les ressemblances disparaissent dès que l’on descend au niveau des idées. L'immersion.

- Pour les lettristes, le comportement extrémiste est un acte extérieur à l’acte de création. Aucune valeur artistique ne peut lui être accordée. Isou a toujours pris le soin de tracer une ligne de partage entre l’art et la vie. Et entre esthétique et éthique. Hors de question de tout confondre. Les frontières.

- Isou formule une éthique de la création. Il défend l’œuvre d’André Breton et son invention centrale, la poésie automatique. Il fustige les anciens membres qui ont quitté le surréalisme en prétendant être plus grand que Breton. Selon lui, «aucun surréaliste […], même s’il a eu raison avec Breton, n’a pas eu raison contre Breton.» Aragon, après sa sortie du surréalisme, est revenu à une poésie symboliste, réactionnaire, loin de la rage créatrice du Paysan de Paris. La raison.

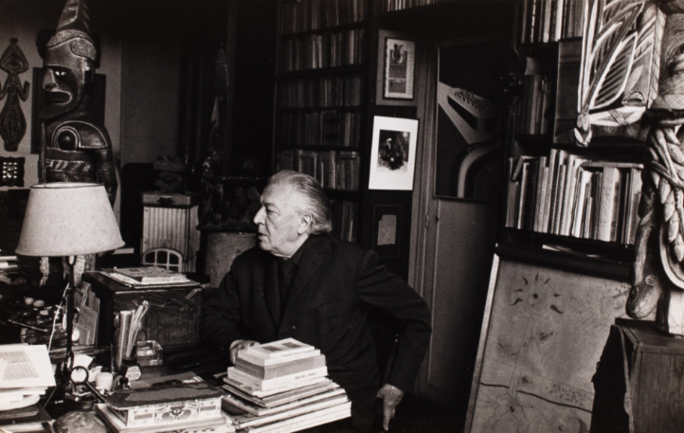

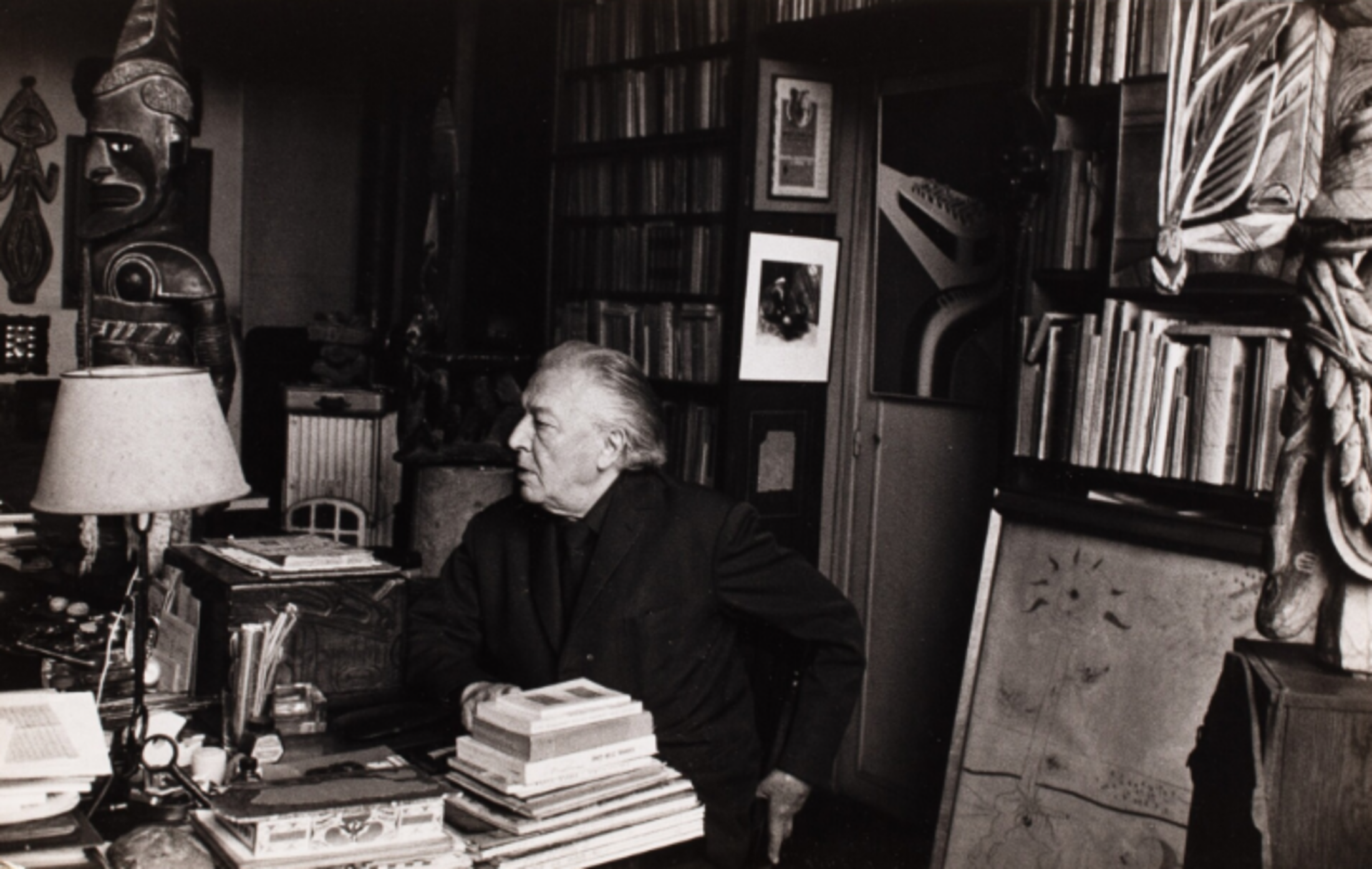

Photographie d'André Breton, au 42 rue Fontaine, à sa table de travail, 1957. Agrandissement : Illustration 4

- L’étude précise des apports créatifs du surréalisme permet à Isou de situer ses propres dépassements. Défendre le savoir est un combat : «Moi, dira Isou, j’ai toujours défendu mes grands prédécesseurs, […] persuadé que nous devons protéger le quintessentiel, qui nous sert de fondement.» Et de poursuivre : «même mes luttes, mes disputes, avec les auteurs originaux, mes désaccords, qui ont abouti à des séparations, à des ruptures totales, ont été des combats en faveur de leur œuvre.» L'impartialité.

- Isou ne cherche pas à détruire, mais à préserver, les innovations des surréalistes. Ces découvertes forment ce qu’il nomme sa «carte de l’acquis», dans sa méthode de création (lire mon article sur la Créatique). Toutefois, cela ne l'empêche nullement d'émettre un certain nombre de critiques à l'endroit du surréalisme. Le discernement.

- La principale critique est d’ordre méthodologique. Isou dénonce toutes les tentatives de synthèse visant à lier écriture, art et politique. Pour Isou, une telle synthèse participe de la confusion intellectuelle de l'époque. À l'«association libre», Isou oppose une dissociation méthodologique. Dissociation plutôt qu’association. Le projet lettriste se distingue radicalement de celui des surréalistes, dans quatre domaines fondamentaux : la poésie, la peinture, le cinéma, l'économie politique. La méthode.

- Dans le domaine de la poésie, Isidore Isou dynamite les mots. Il pulvérise le couple son-sens. La poésie lettriste se distingue de l’écriture automatique surréaliste par son emploi nouveau des lettres en tant qu'unités sonores, pures, libérées de tout sens immédiat. Par la suite, Isou évoluera vers un dépassement des éléments alphabétiques pour se diriger vers une poésie infinitésimale (1956), au-delà du monde sensible, et vers l’aphonisme (1959), une versification de signes silencieux. Chaque forme se déploie et aboutit à un grand désordre formel. Le poème-signe.

- Dans le domaine de la peinture, l’organisation irrationnelle des images surréalistes a certes contribué à l'épuisement générale de la peinture figurative, tout en maintenant encore celle-ci, à la différence de l'abstraction contemporaine. Isou, en quête de dépassement permanent, invente la peinture lettriste (1946), fondée sur l’agencement plastique, gratuit, de lettres latines. En 1950, il développe l'hypergraphie, un système d’écriture intégrale mêlant tous les signes de communication de l’Humanité : alphabets, pictogrammes, symboles, hiéroglyphes, signes cabalistiques, rébus, algèbre, tout devient signe. Un troisième dépassement surgit avec l’art infinitésimal (1956), basé sur l'emploi de signes virtuels à imaginer. Enfin, il y a l'art supertemporel qui invite les spectateurs à réaliser l'œuvre à la place de l'artiste. Chaque nouvelle forme est, là aussi, explorée de façon constructive et destructive. Isou se présente comme un Phénix du signe. La peinture-signe.

Isidore Isou dans son film "Traité de Bave et d'Éternité d'Isidore Isou", 1951. Agrandissement : Illustration 5

- Dans le cinéma, le film surréaliste servi par le montage automatique d’images inconscientes représente une étape majeure de l’histoire du cinéma. Cependant, Isou et les lettristes prétendent aller plus loin que les films de Buñuel et Dalí en inventant le montage discrépant, un violent procédé de désynchronisation de l’unité image-son - une histoire visuelle se déploie en parallèle d'une histoire sonore, sans lien signifiant entre les deux flux. La pellicule du film se voit également altérée par une kyrielle d'opérations de biffures, grattages, perforations qui viennent anéantir l'image. C’est la naissance d'un nouveau cinéma, dit «ciselant», à savoir totalement destructif. Très vite, il est suivi d’autres expérimentations formelles, comme le cinéma hypergraphique et infinitésimal, le premier basé sur des signes visuels, le second fondé sur une expérience purement mentale et dématérialisée. Le cinéma-signe.

- Enfin, dans le domaine de l’économie politique, Isou critique l’engagement marxiste, ou trotskiste, de l’auteur de Nadja. Déjà en 1946, dans la Dictature lettriste, il affirmait que «la révolution politique surréaliste n’existe pas, car […] nous ne connaissons aucune révolution véritable (d’ailleurs tous sont devenus communistes)». Les lettristes, quant à eux, luttent pour imposer les thèses d’Isou sur le Soulèvement de la Jeunesse (1949). Ce nouveau système d'économie politique vise à libérer les forces révolutionnaires de la jeunesse. La jeunesse, externe, c’est-à-dire en marge de la sphère économique, se manifeste de deux manières ; soit par la «créativité pure», aboutissant à des inventions culturelles ; soit, à l’inverse, par la «créativité détournée», engendrant des conflits. Pour réduire les désastres de la créativité détournée, Isou prévoit, dès 1949, un programme de «Protégisme juventiste», destiné à favoriser l'intégration accélérée des jeunes externes dans la société (des internes). Ces conceptions visionnaires annonçaient les révoltes qui ont traversé l’année 1968. La révolution.

- En résumé, le projet lettriste se distingue de celui des surréalistes, mais sans le renier ni ignorer ses réponses. Et si l’on replace le surréalisme dans le cadre général de l’avant-garde, l’association libre, appliquée à tous les arts, fournit un certain nombre d'apports concrets dans les domaines poétique, plastique, cinématographique. Cependant, l’association libre surréaliste demeure une qualité qui unit les idées, non pas une qualité des idées elles-mêmes. En ce sens, le surréalisme n’invente aucune nouvelle forme artistique, mais seulement une nouvelle organisation, déréglée et inconscientes, de formes préexistantes. En effet, il maintient encore, en son sein, un style de poésie relativement symboliste, une peinture encore figurative, un cinéma à montage conventionnel, et un engagement classiquement marxiste. La distinction.

- Les surréalistes ont souvent situé leur pratique artistique en dehors du système de la Culture. À l’inverse, les lettristes ont toujours voulu situer leurs apports créatifs à l'intérieur de champs disciplinaires précis. Ils n’ont accordé aucune espèce d’importance à la célébration de la vie hors du Savoir humain. La Culture.

- Le programme du groupe lettriste se présente donc comme un bouleversement de l'ensemble des territoires de la Culture, dans une perspective purement créatrice et humaniste. L'utopie.

Par Eric Monsinjon

Prolongez la réflexion avec mes autres articles sur Isidore Isou :

La Créatique d'Isidore Isou, une arme de création massive (Pour découvrir la méthode de création d'Isou)

Isidore Isou, Lettre et le Néant (1/2) (Pour découvrir le fondateur du lettrisme, sa poésie et son roman)

Isidore Isou, Lettre et le Néant (2/2) (Pour découvrir le fondateur du lettrisme, son cinéma et ses créations plastiques)