Agrandissement : Illustration 1

«Ceux qui ignorent mes armes secrètes ne peuvent pas comprendre le sens de mon combat.»

Isidore Isou

QU'EST-CE QUE LA CRÉATIQUE ?

La Créatique est le nom de la méthode de création avant-gardiste théorisée par Isidore Isou. C’est aussi un livre éponyme sur lequel l'auteur a travaillé durant trente-cinq ans, de 1941 à 1976.

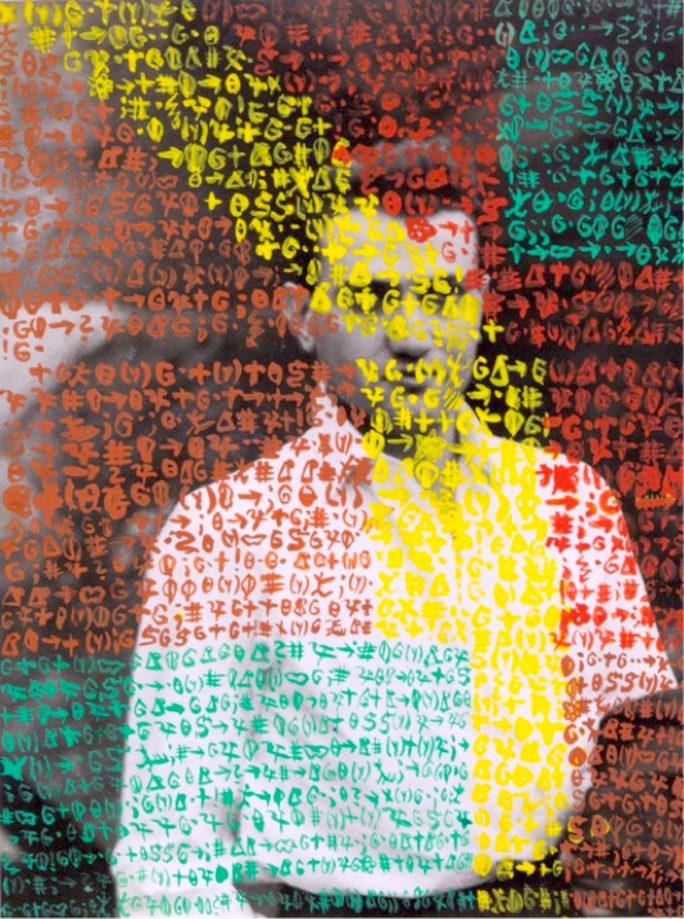

Agrandissement : Illustration 2

Ce traité de 1392 pages expose un gigantesque système spéculatif, dont l'ambition est de proposer une méthodologie pour transcender les limites de la création dans tous les domaines de la Culture et de l'expérience humaine.

Longtemps tenue secrète, la Créatique a été publiée seulement en 2003, soit quatre ans avant la mort d'Isou (2007). Il convient dès lors de s'interroger sur les circonstances qui ont conduit Isou à élaborer une telle méthode.

IMMORTEL ISOU

Il y a cent ans, Isidore Isou naissait le 29 janvier 1925 à Botosani, une ville de Moldavie située en Roumanie. Figure hors-norme et créateur protéiforme, Isou demeure, dix-huit ans après sa mort, une figure majeure de l'avant-garde de la seconde moitié du XXe siècle.

Son projet ? Inventer un nouvel élément formel pur : la lettre. Et plus largement, le signe. Isou commence par bouleverser la poésie et la musique. Puis, il investit une peinture à signes.

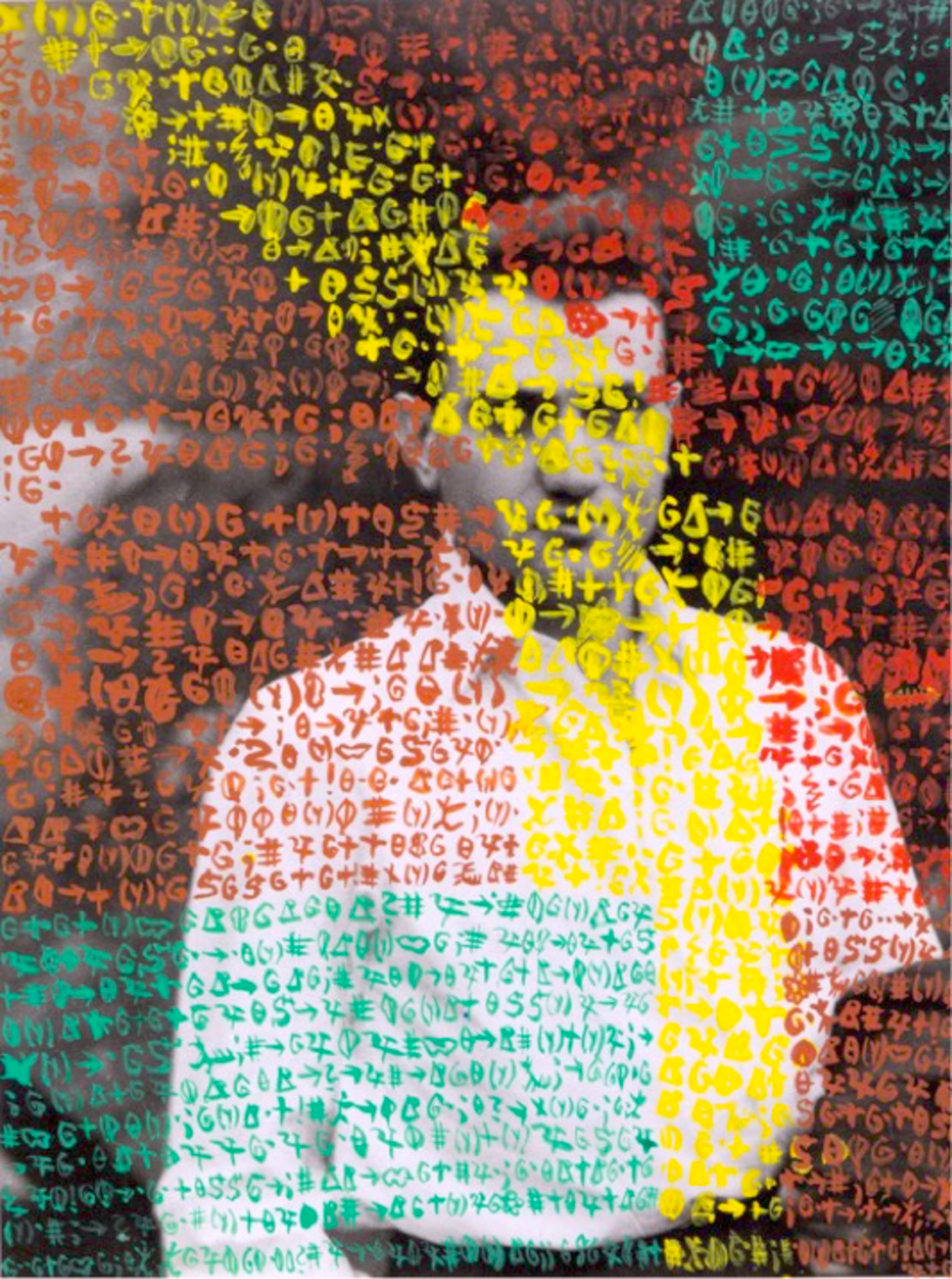

Agrandissement : Illustration 3

Ensuite, il étend son champ d'action au roman, à la photographie, au cinéma, au théâtre et à la danse. Il explore également des territoires aussi divers que l'économie politique, l'architecture, la philosophie, les mathématiques et la psychologie. Il prétend qu'il a pu créer dans tous ces domaines grâce à sa méthode.

Pour ma présentation, je me limiterai à exposer succinctement les deux piliers sur lesquels repose le système de la Créatique : la «super-carte de l'acquis» et le «trait d'éloignement».

I - LA SUPER-CARTE DE L'ACQUIS

La super-carte de l'acquis est un concept central de la Créatique. Avant de se lancer dans la création, il est essentiel de dresser une cartographie détaillée du domaine que l'on souhaite transformer. Pour cela, Isou propose un néologisme l'«hyper-cartioctéma», terme savant désignant la super-carte de l'acquis.

Le terme «acquis» renvoie à l'ensemble des connaissances historiques accumulées. Pour élaborer cette carte, il est nécessaire de recenser toutes les étapes créatrices du domaine étudié, en respectant leur ordre d'apparition historique.

Selon Isou, il faut se doter d’une méthode d’enregistrement et de lecture supérieure des données du passé pour penser l’avenir. Le seul critère déterminant dans la sélection des connaissances est leur originalité.

La création est, pour le fondateur du lettrisme, le moteur de l'Humanité. Établir la super-carte, c'est retracer la généalogie des inventions fondamentales d'un domaine de la Culture. Il est primordial d'accorder une attention particulière aux apports les plus récents, c'est-à-dire à ceux qui se situent à la pointe d'un savoir spécialisé. Isou est convaincu que les créations du futur seront le fruit d'un dépassement du passé et du présent. La difficulté de la tâche réside dans le fait que les créations les plus récentes d'un secteur ne sont pas toujours durablement intégrées dans le système dominant de la Culture. Elles peuvent rester méconnues et sous-estimées. Cet exercice comporte donc un risque. Là encore, la valeur créatrice d'une œuvre prime sur les autres valeurs marchandes ou médiatiques.

Ce «tri novateur» permet de dégager et de classer les apports d’un domaine selon un ordre précis, du plus créatif au moins créatif. Tous les autres critères - identitaires, psychanalytiques, politiques, sociologiques, économiques, philosophiques - sont considérés comme périphériques, voire secondaires. Pourquoi ? Parce que ces critères sont trop relatifs, variables et subjectifs. Le but de la super-carte de l’acquis, ou hyper-cartioctéma, est de dresser une image de la création.

Isou mentionne les sources à partir desquelles il est possible de constituer cette super-carte :

«L’hyper-cartioctéma ou le fondement supérieur, précédant à toute parution créatrice, peut se présenter :

a – en tant que vie, existence ;

b – en tant que document ;

c – en tant que livre ou texte.»

Le but ultime de la super-carte est de situer tous «les degrés de connaissance» d’une discipline afin de les convertir en «points d’appui» et «niveaux d’action» pour inventer à son tour. Pour Isou, la création ex-nihilo est un mythe. Toute nouvelle création s'enracine dans un système culturel antérieur. En avoir conscience est essentiel pour comprendre l'origine de la création.

II – LE TRAIT D'ÉLOIGNEMENT

Si l'étude de la super-carte de l’acquis offre une vision ordonnée d'un domaine, il s’agit, dans un deuxième temps, d’initier une nouvelle impulsion en s'éloignant de l'existant passé. Isou nomme cette étape le «trait d’éloignement», ou la «Koriontina». Il propose d’effectuer un saut créateur en prenant appui sur la super-carte, comme on le fait depuis un «tremplin».

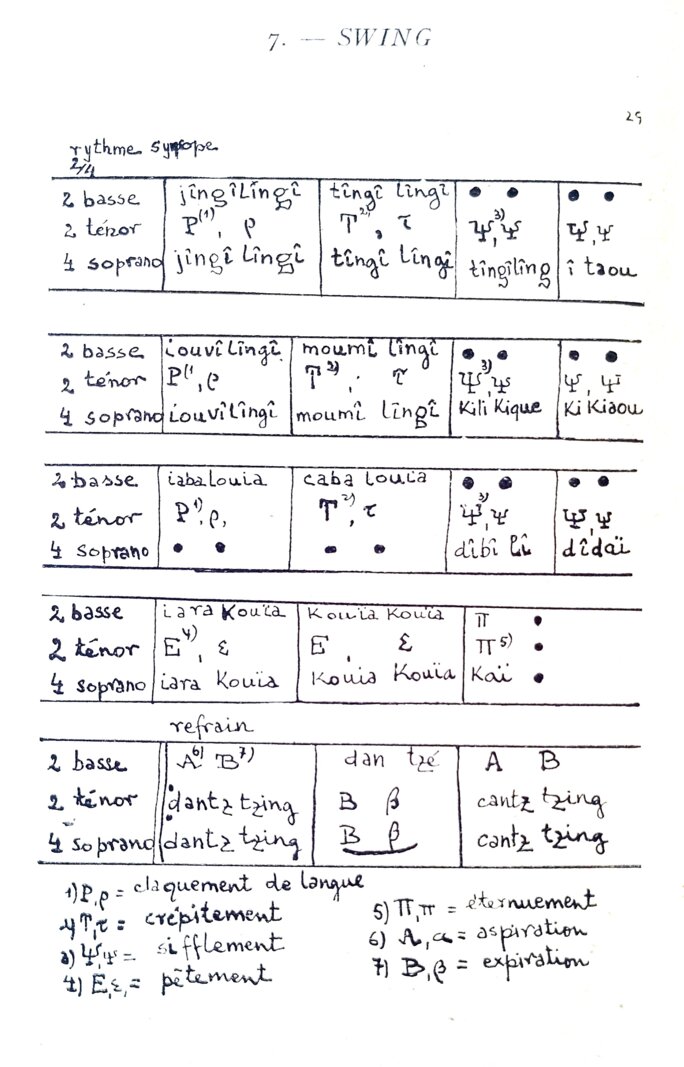

Agrandissement : Illustration 4

Isou expose les zones, à la fois concrètes et mentales, à partir desquelles s'effectue cette élévation créative :

«Afin de prendre son envol, le novateur peut trouver un tremplin dans :

- la réalité ou la matière ;

- les relations entre la réalité et l’esprit ;

- l’esprit.»

Mais comment le créateur procède-t-il concrètement ? Isou décrit un processus de transformation en plusieurs étapes. Il faut d'abord étudier la super-carte de l’acquis avec lucidité et rigueur. Vient ensuite une phase de créativité libre et débridée, une sorte de délire volontaire. Enfin, une phase de classification extra-lucide de l'invention clôt le processus. L'enjeu est d'éviter de sombrer dans un excès de rationalisation ou dans une ivresse délirante. La méthode vise à concilier prudence objective et folie subjective.

Voici les trois étapes citées par Isou :

- « une partie rigoureusement lucide », fondée sur la super-carte de l’acquis ;

- « une partie de flottement d’ivresse, de folie, d’extravagance » ;

- « une partie extra-lucide, capable d’utiliser à chaud et de classer au plus vite les résultats de la seconde section (…) ».

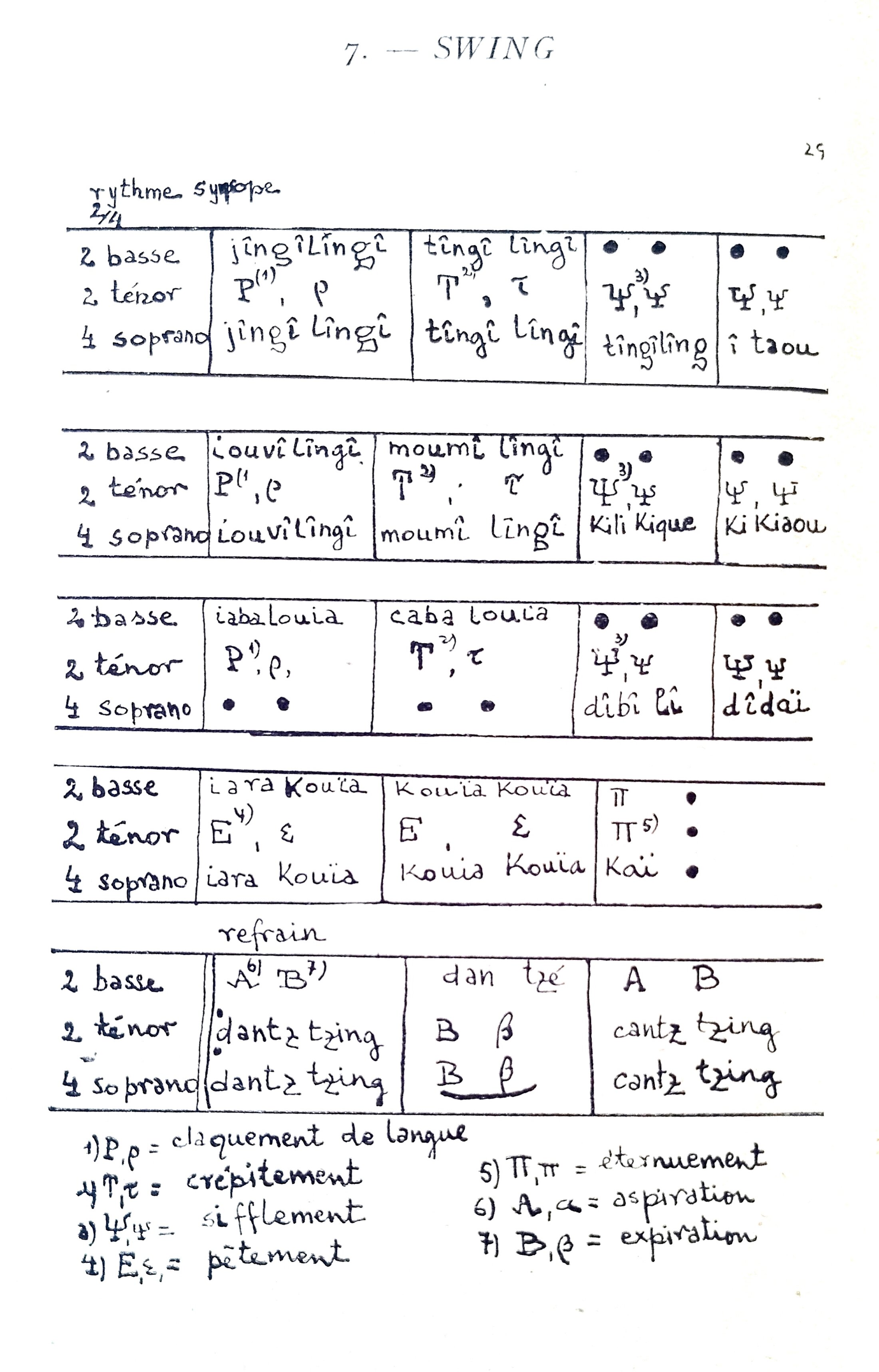

Trois étapes, trois stades de l'Esprit. Pour éclaircir ce passage de la théorie à la pratique, je prendrai l'exemple de la création de la poésie lettriste par Isou.

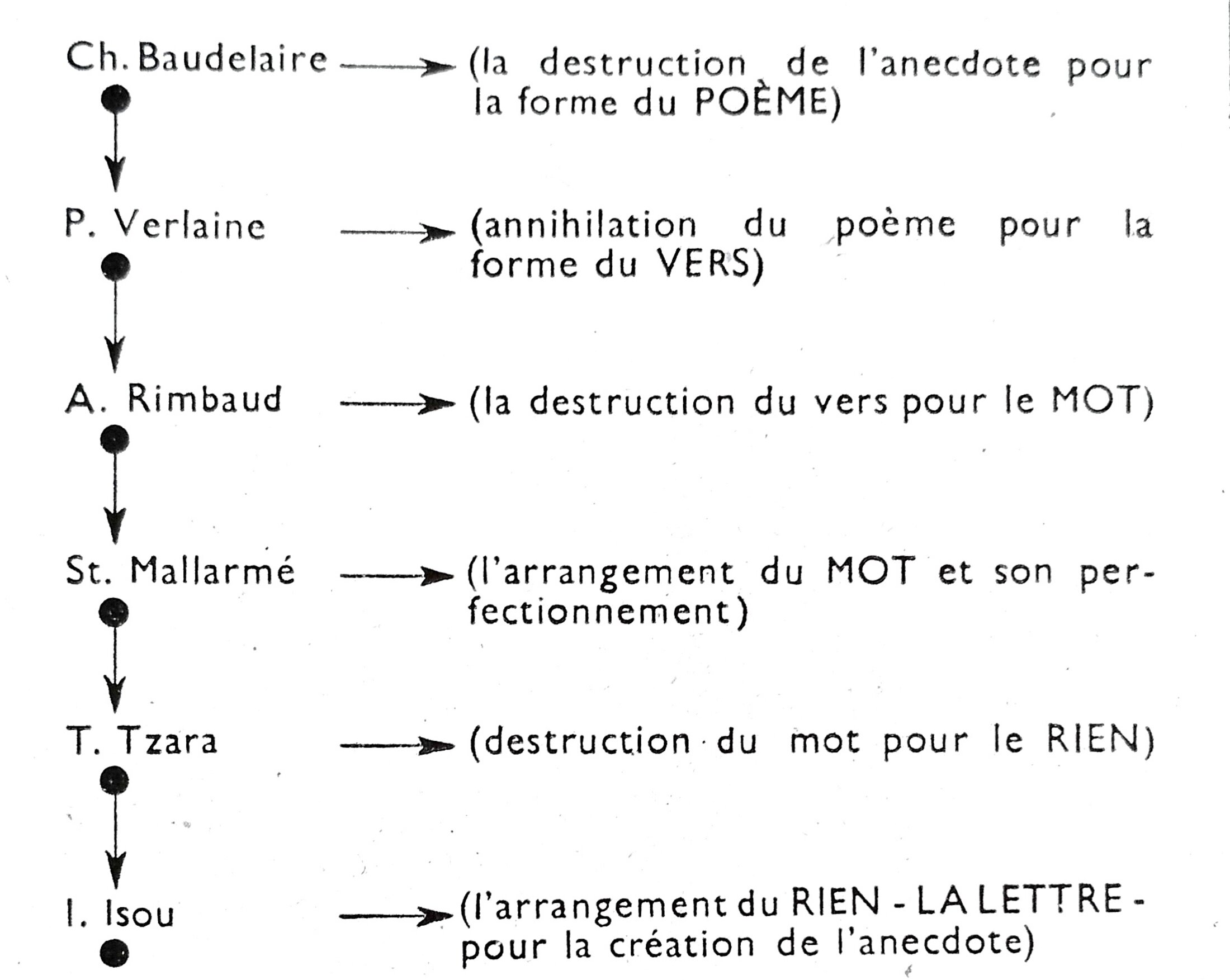

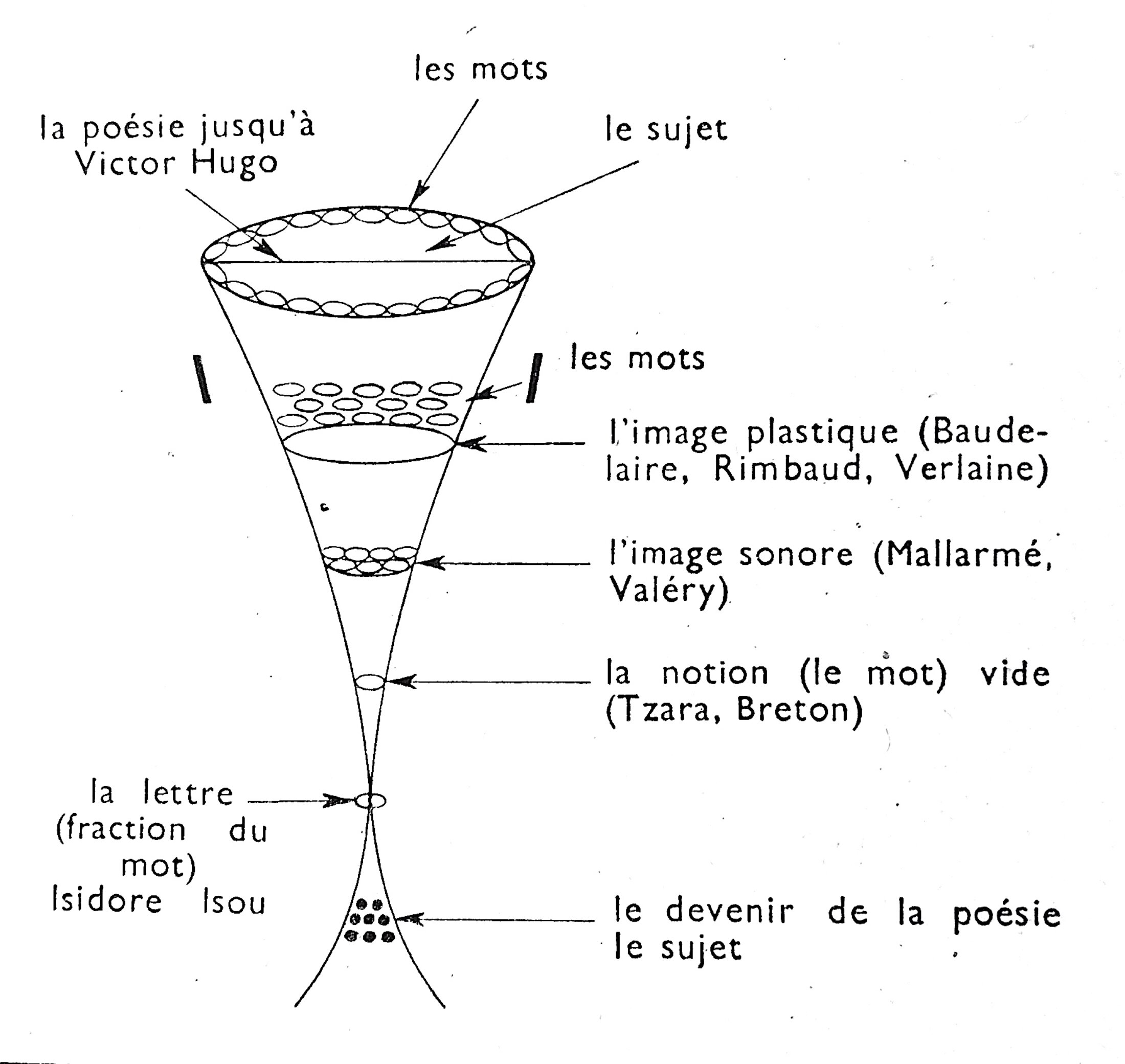

Étape 1 : Isou, hanté par l'idée d'inventer un nouveau lyrisme, commence par dresser la super-carte de l’acquis de la poésie, de Homère au surréalisme. Il remarque ensuite que les poètes modernes avaient initié une destruction progressive de la versification, de Baudelaire à Breton, mais qu’ils employaient toujours des mots pour composer leurs poèmes. Son attention se porte sur les derniers apports créateurs qui le précèdent, à savoir le dadaïsme (1916) et le surréalisme (1924).

Agrandissement : Illustration 5

Étape 2 : Isou lit un jour cette phrase de Keyserling : «Le poète joue avec les vocables». À la suite d'une erreur, il lit «le poète joue avec les voyelles». Ce «délire» illumine son esprit et l'oriente vers une poésie de lettres seules. Le lettriste Roland Sabatier (1942-2022) avait coutume de dire que cette anecdote fondatrice n'était qu'une forme de «hasard attendu». Effectivement, c'est parce qu'Isou était déjà engagé dans un processus de création que la phrase de Keyserling a eu, chez lui, une signification saillante.

Étape 3 : Isou structure ensuite son résultat de manière consciente et extra-lucide.

Agrandissement : Illustration 6

Les lettres deviennent dès lors les unités conscientes de la nouvelle poésie. En renonçant aux mots, Isou explore la puissance sonore des phonèmes. Deux textes manifestes marquent la fondation théorique du lettrisme : La Dictature lettriste (1946) et Introduction à une nouvelle poésie et à une nouvelle musique (1947). Dans Introduction, il résume en une phrase l'évolution de la poésie moderne jusqu'à lui :

«En évoluant vers l'approfondissement de la poésie, traversant, dans le rétrécissement obligatoire du matériel, le poème (Baudelaire), la phrase (Verlaine) et sa destruction (Rimbaud), le mot (Mallarmé) et sa dévalorisation (Tzara), Isidore Isou apporte LA LETTRE».

Après la systématisation de la lettre, impossible de revenir en arrière, c'est-à-dire à une poésie à mots. Emporter par un désir incessant de se dépasser lui-même, il fonde d'autres formes de poésie : une poésie aphoniste composée de signes silencieux et une poésie de l’imaginaire appelée aussi «poésie infinitésimale», donnant lieu à l'emploi de signes conceptuels, hors de toute perception sensible. Isou attribue ces auto-dépassements à sa Créatique.

CONCLUSION

Le but de cette présentation était de proposer une introduction aux deux premières étapes de la Créatique d’Isidore Isou : la super-carte de l’acquis (l’hyper-cartioctéma) et le saut créateur grâce au trait d'éloignement (la Koriontina). Il existe d'autres étapes que nous n'avons pas ici le temps d'aborder. La Créatique est une méthode méconnue qui mérite d'être étudiée et utilisée pour créer du nouveau. Aujourd'hui, face à l'intelligence artificielle, la Créatique devient un moyen exceptionnel pour l'esprit humain d'exercer sa créativité grâce à sa conscience de l'histoire, son imagination et son vécu émotionnel.

Par Eric Monsinjon

Ce texte reprend la communication vidéo, «Qu'est-ce que la Créatique ?», prononcée par Éric Monsinjon le 29 janvier 2025, à l'occasion du colloque ISOU100 (International Lettrist Conference), organisé à l'université d'art et de design Moholy-Nagy de Budapest pour le centenaire d'Isidore Isou (1925-2007). Cette journée d'étude, dirigée par Mihály G. Horváth, s'est tenue en anglais. Nous donnons ici la version française, très légèrement modifiée.

Prolongez la réflexion avec mes autres articles sur Isidore Isou :

Le lettrisme dynamite le surréalisme

Isidore Isou, Lettre et le Néant (1/2) (Pour découvrir le fondateur du lettrisme, sa poésie et son roman)

Isidore Isou, Lettre et le Néant (2/2) (Pour découvrir le fondateur du lettrisme, son cinéma et ses créations plastiques)