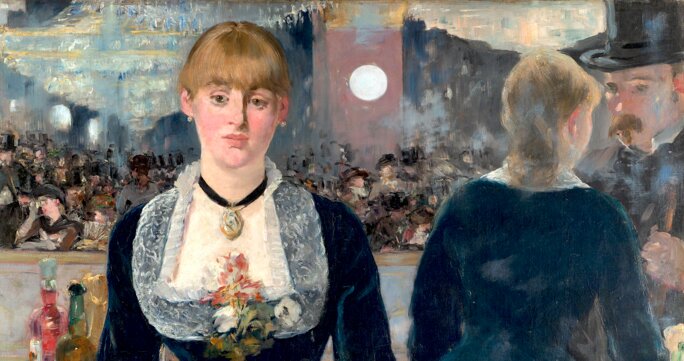

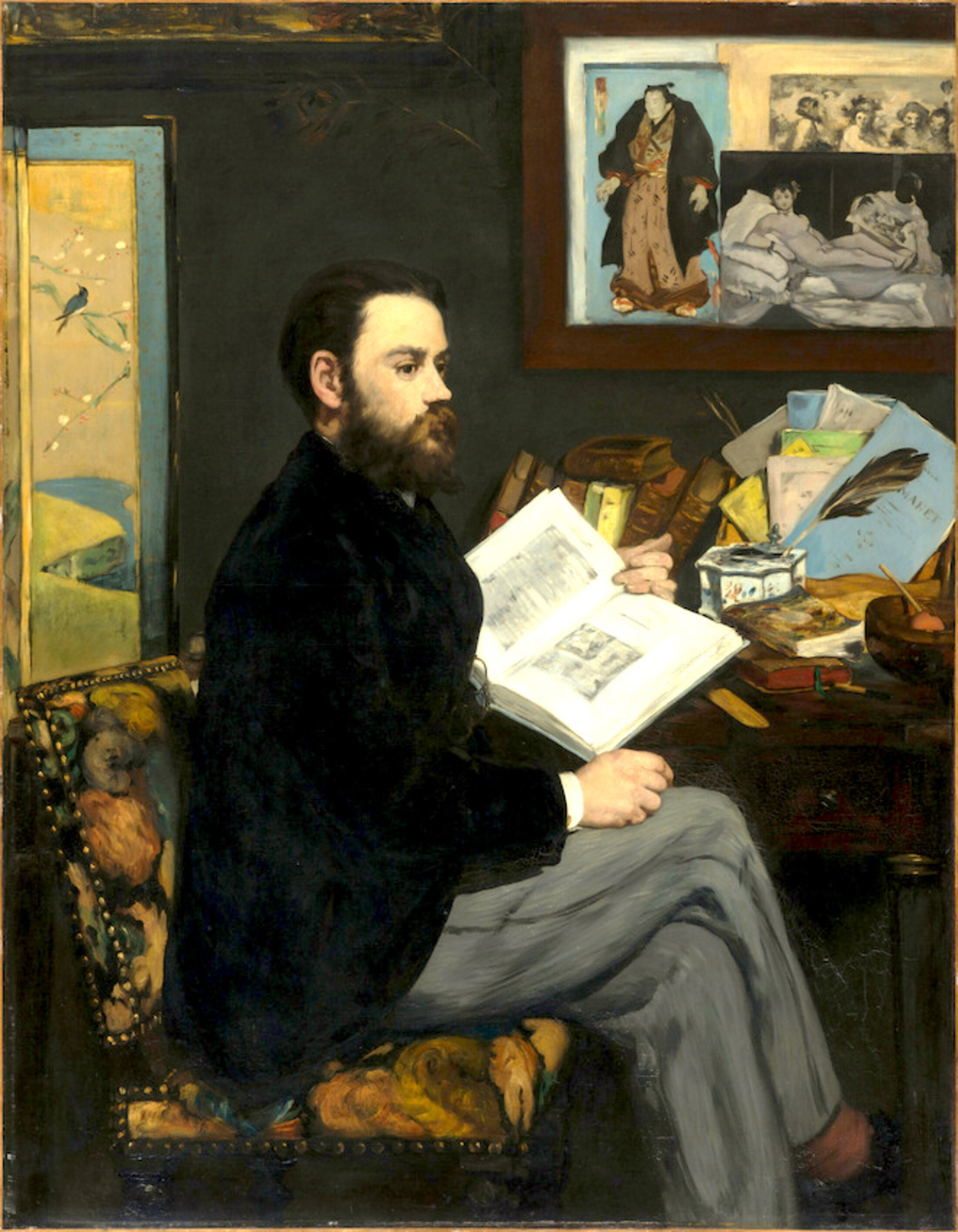

Agrandissement : Illustration 1

Cet article est la suite de Ces degrés d'inachèvement qui font le style de Manet (2/3) - L'aplat

Zola regarde Manet. Et il le voit. Il le voit avec les yeux de celui qui a compris son importance historique.

En 1865, il perçoit d'emblée la portée créatrice d'Olympia : « Au premier regard, on ne distingue que deux teintes dans le tableau (...). D'ailleurs les détails ont disparu (...). Tout se simplifie, et si vous voulez reconstruire la réalité, il faut que vous reculiez de quelque pas.» Tout semble dit.

De loin, Olympia met en scène deux femmes, deux teintes. Prostituée blanche à l'Occident, servante noire à l'Orient. L'une nue, l'autre vêtue. Nul contraste plus fort.

De près, un trait noir suffit à rendre un ruban-collier, de larges touches un bracelet doré, des tâches de couleurs vives un bouquet de fleurs. Contrairement à ce que déclare Zola, les détails n'ont pas totalement disparu du tableau. Seulement Manet ne les traite pas avec le même degré de minutie que les peintres académiques.

LE DÉTAIL COMME PERTE

Une anecdote savoureuse. En 1867, le même Zola, romancier et critique d'art, observe deux visiteurs attirés par le réalisme d'une oreille dans une œuvre d'Ernest Meissonier : « deux amateurs, la loupe à la main, regardaient une des figurines. L'un d'eux s'écria brusquement : "l'oreille y est tout entière".» Pour le peintre académique jouissant d'une grande notoriété à l'époque, le détail est inséparable de la représentation illusionniste de la réalité. Sa vision s'inscrit dans la pure tradition classique.

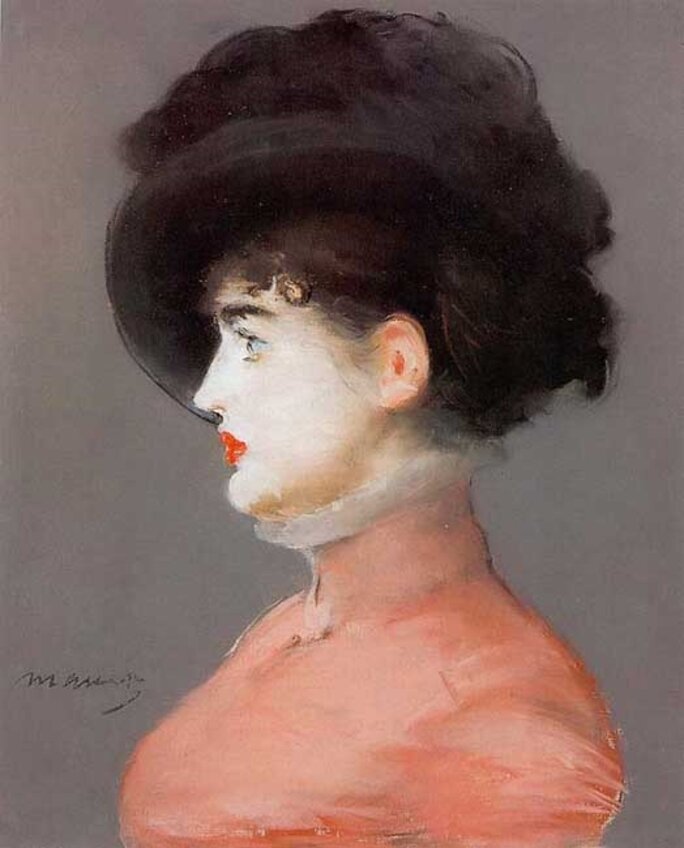

Agrandissement : Illustration 2

Manet est l'anti-Meissonier. Il renonce à décrire le particulier. Dès lors, le détail devient chez lui plus plastique qu'illusionniste. Concrètement, l'artiste rejette la facture léchée des classiques pour lui préférer un traitement plus pictorial. Il décide du degré d'achèvement ou d'inachèvement qu'il veut donner à son tableau. Petites touches ou larges touches, exécutées rapidement ou minutieusement, de façon énergique ou lâche, le tout dans une apparente improvisation.

On objectera que ce traitement plastique du détail existe déjà chez certains peintres classiques, de Titien à Fragonard, mais on notera qu'il est toujours au service d'une représentation mimétique et signifiante.

Chez Manet, c'est différent. Le détail plastique passe par des degrés d'existence moindre. C'est sa grande nouveauté. Et ces degrés d'inachèvement conduisent fatalement à une perte locale de la représentation mimétique.

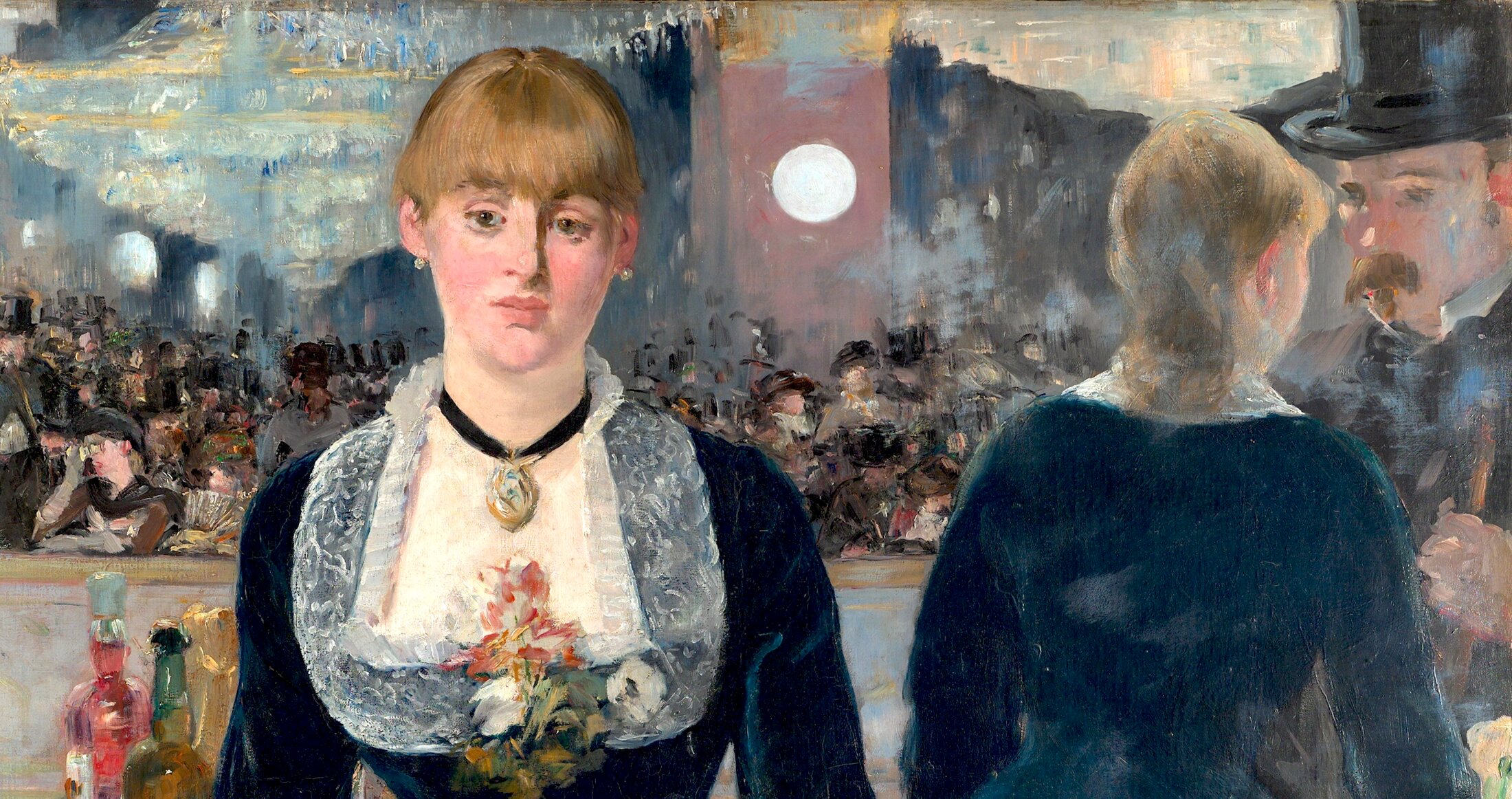

Agrandissement : Illustration 3

Tout se passe comme si l'artiste changeait la résolution de l'image peinte ; une baisse de résolution entraînant une perte générale de densité. Dès lors, un détail apparaît comme une constellation de tâches à une certaine échelle d'observation. L'abaissement de la résolution contribue également à une perte de la signification de l'œuvre. La perte touche à fois la Forme et son Contenu.

Avez-vous déjà remarqué les animaux cachés dans Le Déjeuner sur l'herbe ? Figurez-vous qu'un oiseau se dissimule dans la frondaison des arbres. Une grenouille s'y trouve également, camouflée dans l'herbe. Pourquoi les milliers de spectateurs ne les remarquent-ils pas ? Parce que Manet ne veut récompenser que ceux qui savent voir.

Agrandissement : Illustration 4

Les deux animaux n'ont pas le même degré de détail. L'oiseau, un bouvreuil aux ailes déployés, est peint méticuleusement, dans l'instantanéité de son vol, tandis que la grenouille, statique, est brossée à toute vitesse avec de larges coups de pinceau. Or, l'inverse aurait été plus logique, c'est-à-dire, l'animal, statique, plus détaillé, et l'animal, dynamique, moins précis en raison de l'effet de vitesse. Manet, comme à son habitude, se livre à des opérations d'inversion. De plus, les animaux n'ont aucune signification particulière dans le tableau, à la différence de la peinture classique qui leur donne presque toujours un sens allégorique. Ce sont donc deux morceaux de bravoure plastique, deux degrés stylistiques différents. La Forme supplante le Contenu.

LES TROIS STYLES DE MANET

Si l'on veut employer les grands mots, on dira que Manet donne un nouveau statut ontologique à l'inachèvement en peinture. Une modulation ontologique selon trois stades que nous avons dégagés : l'inachèvement par l'Esquisse, par l'Aplat, par le Détail. Et le rapport entre ces trois instances, c'est le contraste. Un contraste de coexistence complexe : juxtaposition, chevauchement, superposition d'états en proportions inégales. Les trois états sont aussi trois styles.

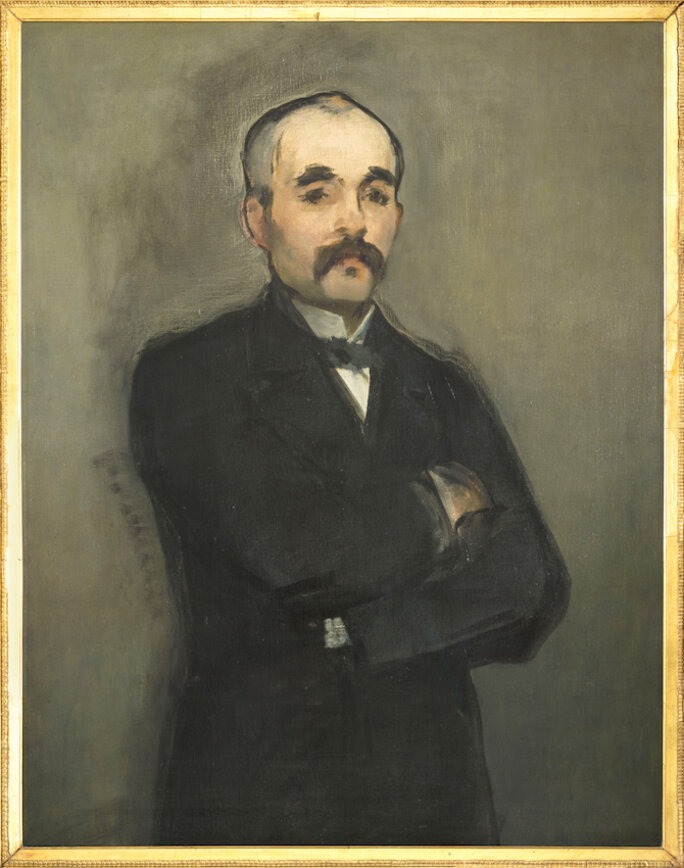

Agrandissement : Illustration 5

Manet ne cherche jamais à atteindre une unité supérieure du style. A l'Un, il préfère le Multiple, le Divers. Il invente de nouveau rapports de dissonance entre les styles, jusqu'à ce point extrême, paradoxal, où le désaccord fait accord. L'art ne se constitue que dans ce rapport désaccordé où il risque de sombrer tout entier. Dimension prémonitoire de Manet.

Les trois styles inachevés et leurs rapports de contrastes mettent en scène une Peinture en train de se faire. D'une certaine manière, les différents degrés d'inachèvement révèlent les arcanes du processus d'exécution de l'œuvre. Chez Manet, la peinture se prend à la fois comme objet d'étude formelle et comme sujet de réflexion du tableau.

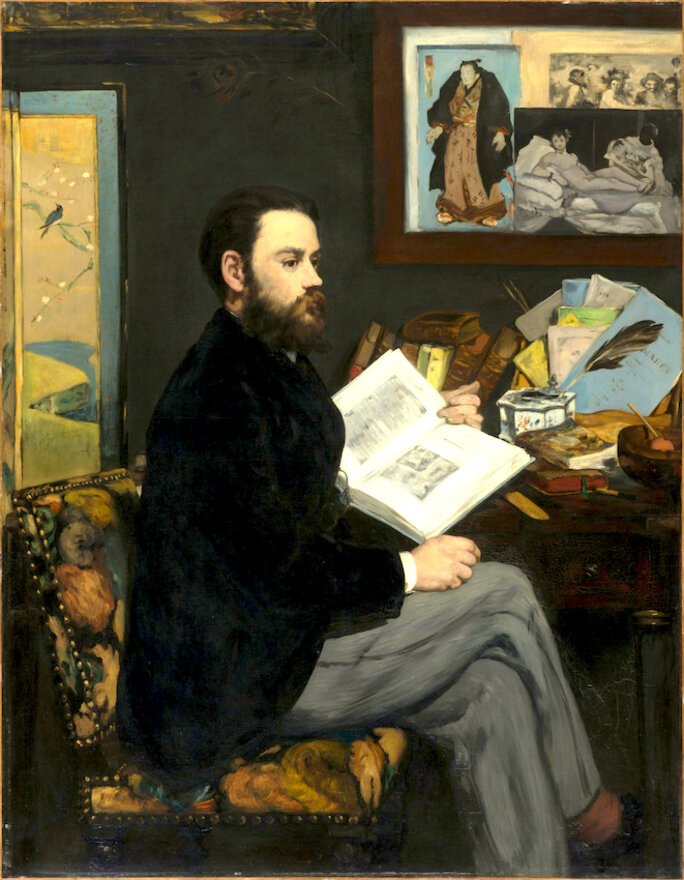

Avec Le Portrait d'Emile Zola (1868), Manet condense magistralement ses idées à travers la notion de tableau-dans-le-tableau.

Agrandissement : Illustration 6

Le peintre dispose plusieurs reproductions en miniature autour de Zola. On discerne une gravure de Goya copiant le Triomphe de Bacchus de Diego Velázquez, elle-même cachée par une photographie en noir et blanc d’Olympia, tandis qu'une estampe japonaise d'Utagawa Kuniaki et un paravent nippon couleur or entourent le jeune écrivain. L'ensemble reflète le goût cultivé de l'époque.

Espagne et Japon encadrent et éclairent l'œuvre de Manet. Le Sud lui dispense ses lumières franches et ses ombres chaudes, brunes. L'Extrême-Orient propage ses grands aplats noirs épurés qui font ressortir les couleurs vives.

Manet condense dans son tableau l'histoire de l'art, ou plutôt les styles des artistes qu'il affectionne.

Velázquez est là. Le motif de la tapisserie du fauteuil est, avec ses larges touches d'ocres, un petit Velázquez, ou un Goya, c'est selon. L'aplat japonais inspire le fond sombre qui permet de découper la composition. La redingote de l’écrivain, avec ses grandes plages noires, sans modelé ni volume, entretient une relation à distance avec le kimono du samouraï. C'est l'époque du Japonisme. Le Portrait de Zola oscille entre épure formelle et fourmillement de détails. La peinture se montre en tant que peinture. Peinture de contrastes, consciente et affirmée.

Elle devient autonome en ce sens qu'elle ne se présente plus comme un double illusionniste de la réalité. Il est vrai qu'à partir des années 1860, la notion d'imitation en peinture perd de sa pertinence avec l'expansion de la photographie.

C'est pour cette raison que Manet entretient un lien complexe avec l'imitation classique et la reproduction photographique. Il aime reprendre à son compte et détourner des compositions classiques. Le Déjeuner emprunte à Raphaël, Olympia aux Vénus de Giorgione et Titien. Il emprunte à la photographie ses cadrages audacieux. En témoigne, le changement d'échelle du Citron serré en gros plan. Le miracle, c'est qu'à la fin des fins, c'est toujours du Manet.

Agrandissement : Illustration 8

On l'a vu, l'artiste ne respecte pas les règles académiques. Le poète et critique d'art Charles Baudelaire ne le présentait-il pas comme le premier dans la « décrépitude de son art» ? Un compliment dans la bouche de l'homme de lettres. La décrépitude, c'est ce que les avant-gardes appelleront la Décomposition de l'Art au XXe siècle. Manet, avec sa Simplification et sa Discordance stylistiques, influencera les avant-gardes modernes.

Devant les tableaux de Manet, nous ne sommes pas devant des tableaux inachevés négativement, nous sommes devant des expressions inachevées positivement d'une insolente modernité. Ses œuvres ne manquent de rien.

Agrandissement : Illustration 9

L'œuvre de Manet est charnière. A la fois clôture et ouverture. Elle contient en elle des reflets détournés de la Tradition, mais elle recèle aussi de puissantes possibilités repliées en elle. D'un côté, le Miroir du passé, de l'autre, le Germe de l'avenir.

Chez Manet, l'abolition locale de la mimesis croît et s'étend à toutes les échelles du tableau. De petits coups de pinceaux généralisés à toute la surface picturale préparent l’impressionnisme. Un aplat agrandit devient un monochrome. Un zoom sur un détail offre une composition abstraite. L'Imitation a été détrônée, la décomposition règne comme un anarchisme couronné.

Il ne s’agit pas de dire que Manet invente l'art abstrait. Il s'agit plutôt de dire que tous les artistes modernes qui comptent l'ont regardé de près. De Claude Monet à Sonia Delaunay, de Berthe Morisot à Kandinsky, sans oublier l'obsession de Picasso pour le peintre. Toutes et tous ont su voir Manet.

Par Eric Monsinjon

Agrandissement : Illustration 10

Quelques citations sur Manet :

« Manet était aussi important pour nous que Cimabue ou Giotto pour les Italiens de la Renaissance.»

Citation d'Auguste Renoir (1841-1919).

« Quel peintre ! Il a tout, la cervelle intelligente, l'oeil impeccable, et quelle patte !»

Citation de Paul Signac (1863-1935).

Le 3 avril 1883, l'artiste, paralysé, amputé d'une jambe, s'alite définitivement. Manet meurt le 30 avril 1883, à l'âge de 53 ans.

Edgar Degas (1834-1917) déclarera : « Il était plus grand que nous le pensions.»