Agrandissement : Illustration 1

« Fouettée, affamée, méprisée. Il est dit que, quand on frappe un corps, on frappe une conscience. Pourtant, jamais cette âpreté et cette rudesse n’ont pu enraciner la détresse en moi. Mon ciel l’attrapait par la gorge pour la noyer dans un silence abyssal. Il y mettait la patience, l’adresse et la force. Et mon ciel a dressé cet arbre indestructible que Grann Sémise et ma mère avaient planté en moi. Et le temps l’a mis à jamais debout. »

Agrandissement : Illustration 2

Une enfant arrachée à sa terre africaine voit, enchaînée dans la cale d’un bateau, sa mère se faire saisir et abuser tel un morceau de viande par des esclavagistes avinés (« contrairement à d’autres, ma mère n’est pas tombée enceinte et n’a pas eu d’enfant de la pariade, ces enfants des matelots qui faisaient dire aux femmes des colons que nous étions de vraies chiennes en chaleur qui, déchaînées, copulaient sans honte, même dans la pestilence »). Une jeune fille vérifie avant de sortir dans la rue qu’elle a bien, dans un repli de sa jupe, les papiers attestant de son statut de femme libre. Une matrone prétentieuse frappe de toutes ses forces sa restavèk (enfant pauvre mise en domesticité) comme pour mieux expulser la haine qu’elle a de sa propre peau, de qui elle est - ultime héritage empoisonné laissé dans les consciences par la traite. Les calendas (danse rapportée d’Afrique par les esclaves noirs et bannie dans les colonies pour indécence au XIXème siècle) éloignent, un temps, les nuages et rendent vie et légèreté aux corps les plus usés. Une téméraire, en plein coup d’État au ‘pays des montagnes’ (Haïti), se dresse, inconsciente, face à un militaire à cheval, pierre à la main : flèche invisible décochée. Autour du potomitan (poteau central du temple vaudou), les loas (esprits) protecteurs chevauchent au son des tambours; un mouchoir-ciel, pour une autre, devient un refuge, un autre temple mais privé, incarnant ce jardin secret des renaissances qui permet de résister au pire; à l’inimaginable. À la déshumanisation érigée en système.

Agrandissement : Illustration 3

Deux femmes derrière ces récits qui enjambent le temps, mènent à la cohésion.

Deux femmes que rien ne semble relier, sinon leur capacité à se tenir droite dans le tumulte de l’Histoire.

Deux générations.

Une troisième tient la plume : Yanick Lahens. La grande écrivaine haïtienne nous conte la vie de ses aïeules et… bien plus.

Plongée dans l’envoûtant, magnifique, ‘Passagères de nuit’, sélectionné - à peine paru - pour le Goncourt et le Prix Jean Giono 2025.

De combien de naissances peuvent se souvenir les chrétiens-vivants (les êtres humains) à l’heure proche du départ pour le pays-sans-chapeau (l’au-delà) ? Les ‘Passagères de nuit’, ces invisibles appartenant au camp des vaincus de l’Histoire, sont nées plusieurs fois. Survie oblige. Re-naissances ou révélations définitives à des vérités visibles ou invisibles qui ont modifié à jamais et leur perception du monde, et le sens de leur existence. "Combien de fois es-tu née, pitit mwen ?", interroge depuis l’ailleurs, à l’heure du bilan, une grand-mère inchangée (puisque solidement campée dans la mémoire de l’enfant vieillie), encore et pour toujours fidèle protectrice, modèle de femme debout.

"Combien de fois es-tu née, pitit mwen ?"

Combien de fois es-tu née, Elizabeth Dubreuil ?

Et toi, combien de fois, Régina Jean-Baptiste ?

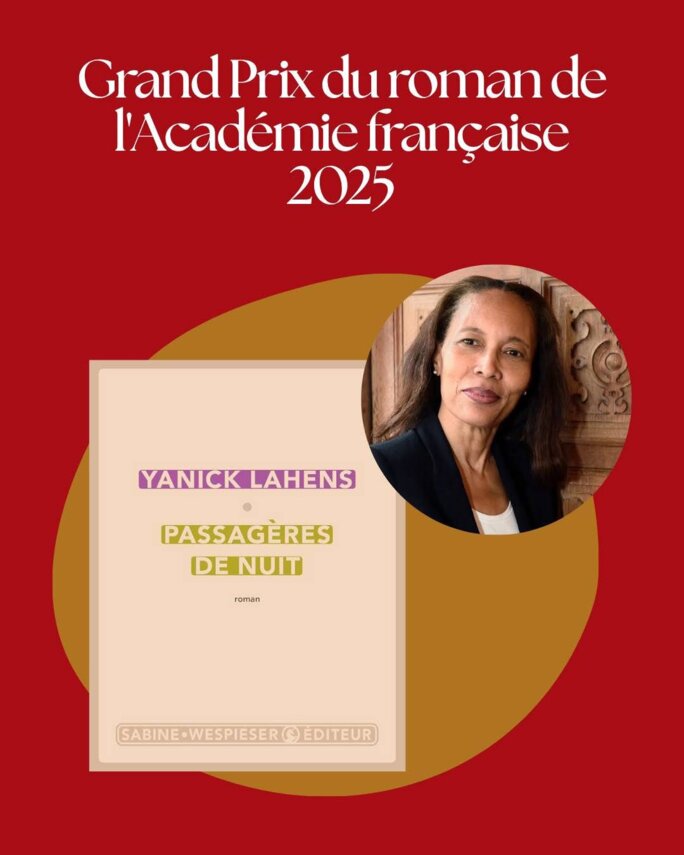

Agrandissement : Illustration 4

Un soir d’averse, le Mississippi menace de déborder. Tout comme le cœur d’une jeune métisse, quarteronne (fille d’un blanc et d’une mûlatresse, nuance essentielle dans des sociétés - l’américaine et l’haïtienne - obnubilées par la couleur des peaux) à peine sortie de l’enfance mais déjà victime de deux tentatives de viol.

Agrandissement : Illustration 5

Du commun dans ces années 1860 (l’esclavage n’a pas encore été aboli aux États-Unis, la proclamation d’émancipation par Abraham Lincoln ne se fera qu’en 63 puis le treizième amendement de la Constitution ne sera adopté qu’en 1865, au sortir de la Guerre de Sécession) : le corps de la femme noire se fantasme et se prend encore de force, sans gêne ni scrupules. Sa propre grand-mère maternelle, Florette Dubreuil, ancienne esclave de maison à l’alors nommée Saint-Domingue (plus rentable colonie française), n’avait-elle pas dû pour éviter tortures (et peut-être même mise à mort) se soumettre aux assauts de son maître, le planteur européen Prosper Verdun-Dubuisson, patriarche de fait d’une lignée née dans la violence ? Cachée dans l’embrasure d’une porte cochère, Élizabeth guette l’approche de l’homme blanc créole. Elle attend son tourmenteur, un couteau de cuisine en main.

« Qu’il plie le genou ! Qu’il goûte enfin à un événement qui lui fasse courber l’échine ! Qu’il tombe face contre boue ! »

Agrandissement : Illustration 6

Ce n’est donc pas sur les terres de sa chère Haïti que Yanick Lahens ouvre son solaire ‘Passagères de nuit’ (Sabine Wespieser éditions), mais par un acte de rébellion dans la bouillonnante Louisiane - à La Nouvelle-Orléans plus précisément - du XIXème siècle. Un choix qui n’étonnera que ceux qui ne connaissent pas encore la subtilité du Prix Fémina 2014 (‘Bain de lune’), son habilité à déplacer, voire retrouver, les pièces oubliées du grand puzzle universel qu’est l’Histoire, son agilité à les mélanger avec celles de destins individuels, fictionnels ou comme ici familiaux; à les réunir (créolisées, si l’on ose dire), rendues toutes plus signifiantes, enrichies d’un éclairage soudain évident (ce qui n’atténue pas mais multiplie, densifie, la puissance des passions humaines exprimées à hauteur d’homme; de femme).

« Dans cette ville aux peuples remuants, aux viscères mouvantes, qu’est La Nouvelle-Orléans […] entre les créoles nés en Louisiane, propriétaires des plantations ou des bâtisses de la ville, tout comme l’étaient quelques affranchis, les Blancs fraîchement débarqués de Saint-Domingue ou refoulés de Cuba, les esclaves de tous ces maîtres, les Amérindiens Natchez, Apalaches et Houmas, les Acadiens, la cohorte d’aventuriers, pirates et contrebandiers, arrivés de toute l’Europe, et les quelques Noirs libres, tout aussi avides d’aventures que les premiers. »

Sur ce territoire métissé et nerveux que l’auteure de ‘Failles’ entraine le lecteur dans une première partie, sur la piste de sa bisaïeule Élizabeth Dubreuil. La communauté haïtienne y était importante depuis la Révolution de 1804 qui vit Saint-Domingue colonie française entièrement bâtie sur l’esclavage se transformer en Haïti, première nation noire indépendante ayant brisé seule ses chaînes (contre les troupes napoléoniennes, bataille de Vertières, 1803). Colons sentant le vent tourner, femmes de couleur « placées » (en concubinage officieux avec les maîtres), esclaves déplacés tels des meubles ou affranchis : nombreux furent celles et ceux qui gagnèrent cet immense espace vendu par Bonaparte au gouvernement américain en 1803 dans l’espoir de s’inventer une nouvelle vie (ou de poursuivre leur sinistre exploitation des muscles africains).

Agrandissement : Illustration 7

Un métissage qui se retrouve jusque dans l’intimité familiale d’Élizabeth, univers de femmes (son père, héritier blanc d’une plantation, ne vit que périodiquement avec elles, avec cette mère dite ‘placée’ et leurs filles), de mots, d’accents qui s’agrègent, s’enrichissent.

« Grand-mère avait tout gardé du créole de Saint-Domingue. Les mots en français et en anglais de La Nouvelle-Orléans avaient à peine entamé le fond sonore et les références saint-domingoises. Avec Antonine, elles entretenaient nos sonorités originelles comme des eaux utérines. Mère avait hérité de cette langue de son enfance. Des années de scolarisation en français la recouvraient d’un manteau social dont elle se défaisait en franchissant les portes de la maison. J’ai hérité du fond sonore comme du manteau et, Sarah-Jane et moi, nous nous sommes fait notre propre langue avec les mots anglais amenés par les Américains du Nord, de plus en plus nombreux à venir chercher fortune dans cette terre du Sud. Ici, entre ces murs, toutes les frontières tombaient. Entre ces murs, les langues, fleuves remuants, se rencontraient. Nous parlions à leur croisement une langue à nous, "pitit mwen, ma chérie, dear". »

« Urgence(s) de dire, rêve(s) d’habiter » pourrait-on oser, pour paraphraser le titre de la leçon inaugurale (2019) de l’écrivaine caribéenne, titulaire de la chaire ‘Mondes francophones’ à la Sorbonne.

Agrandissement : Illustration 8

Mais la main levée d’Élizabeth contre le fat criminel, dominant de par sa seule couleur de peau, oblige cette dernière à fuir La Nouvelle Orléans (puisqu’il a survécu), direction ‘la source’, la mythique Haïti.

« Accoudée au bastingage du bateau qui m’emmenait au large, je humais l’odeur de la mer et les gouttelettes. Plusieurs fois, j’ai passé la langue sur mes lèvres. C’étaient l’odeur et le goût des choses inconnues. Le passé gisait en moi, désolé, et j’étais ivre de cette liberté-là qui traçait un chemin. Je ne savais pas où elle m’entraînerait, mais je lui faisais une confiance aveugle. J’étais légère comme dans un rêve. »

Agrandissement : Illustration 9

Avant de s’élancer vers son destin, Élizabeth de se laisser initier aux rites ancestraux du vaudou (une scène qui n’est pas sans rappeler celle de la révélation de ‘Dans la maison du père’), racines profondes retrouvées. Puis elle laissera sa grand-mère, la puissante Florette Dubreuil, conter longuement sa terrible histoire d’esclave puis d’affranchie, de femme indépendante qui se redresse en créant sa maison de couture sur une nouvelle terre. Elle laissera la digne douairière transmettre la mémoire. La mémoire (commune. Pas seulement familiale) et la filiation, qui sont les ultimes sujets de ce monstre littéraire qu’est ’Passagères de nuit’.

Agrandissement : Illustration 10

Élizabeth Dubreuil resurgira dans la seconde partie de manière inattendue, plus lointaine, dans la deuxième partie, haïtienne, consacrée au chemin de vie retranscrit d’une autre aïeule de dame Lahens : Régina Jean-Baptiste.

« Ton désir était plus qu’une faim. À chaque rencontre, tu m’as accablée de douceurs. Je chutais dans le puits lumineux du plaisir. Il m’est arrivé les premiers jours de m’endormir là contre toi, la tête posée sur ton torse, et ne rien voir au-delà de tes cheveux. Et faire taire toutes mes colères, toutes mes douleurs, mon ventre contre le tien. Mais je gardais mes rêves par-devant moi.

Comment aurais-je pu résister à tant de force ? Je n’ai pas su résister. Avec toi, j’ai toujours été dans l’étonnement de te découvrir si près de moi et je le suis encore. Avec toi, je n’ai jamais pu m’habituer. Ni prendre la bonne distance. Pourtant, je t’ai toujours donné le change ! Je te l’avoue en riant. Moi, taillée dans l’invincibilité des pauvres. Vaincue qui refuse de se rendre malgré blessures, humiliations et souffrances, je n’ai jamais voulu que tu éprouves avec moi la puissance du vainqueur. Et tu n’as jamais pu le faire. Que le doute t’habite, me répétais-je avant chaque rencontre. Avec la certitude de mon attachement ébloui, tu m’aurais vaincue deux fois. »

Agrandissement : Illustration 11

Faut-il souligner l’incroyable sensualité qui se dégage de ces quelques lignes ? Si l’auteure de ‘Guillaume et Nathalie’ et de ‘Douces déroutes’ est une lame lorsqu’il s’agit de défaire les noeuds haïtiens, de révéler les rapports Nord-Sud basés sur le mépris et le refoulement (côté Nord), elle se révèle aussi d’une grâce et d’une finesse incroyables pour décrire les rapports amoureux, érotiques. Une ode au plaisir des corps et des cœurs, qui s’immisce partout, même (plus que jamais) dans les épisodes cataclysmiques, car il est la vie

Une vieille dame au seuil du grand voyage, désormais mère et grand-mère, se souvient. Sans arrêt, le nom de son amour de revenir : Léonard. Léonard Corvaseau. Comment elle, la passagère de nuit, l’invisible de tous les récits, la petite fille pauvre à peau d’ébène, est-elle passée de la bourgade de Nan Galèt aux bras de son fier général ?

Agrandissement : Illustration 12

La chute de l’empereur Faustin Ier (1859), l’épisode Salnave (dictateur de 1867 à 1870), toile de fond de cette incroyable histoire d’amour et qui dit aussi des prémices de l’instabilité politique en Haïti (dans ‘La couleur de l’aube’, c’était la période Aristide qui servait de décor. Sans jamais écrire le nom de celui-ci). Régina, domestique chez une Mme Mérisier-Thénardier, renaîtra elle aussi une seconde fois en découvrant la force du vaudou, la puissance du non et celle de ce qu’elle nomme son « mouchoir-ciel » (magnifique invention, description plutôt).

Il serait dommage de dévoiler plus l’intrigue, tant les rapports entre les êtres sont pensés, dépeints, avec subtilité. Avec toujours en question ces rapports de domination qu’il faut inverser, équilibrer, pour ne point se laisser écraser. Détruire mentalement, physiquement. Davantage encore lorsqu’on est une femme. Plus aussi si l’on est une femme noire, porteuse de siècles d’oppression. Mieux vaut pour chacune et chacun trouver sa voie vers Élizabeth et Régina, via les lignes tempétueuses, denses, mais aussi d’une bouleversante poésie, inventivité. Que chacun se perde dans les méandres d’une Histoire deux fois plus cruelle si elle est oubliée. En partant à la recherche d’une grand-mère adorée et d’une aïeule à l’aura teintée de mystère. Les passagères de nuit gagneront-t’elles enfin la lumière ? Porteuses du passé douloureux mais, aussi, de la joie réparatrice de l’amour. Et de la transmission. Du pouvoir de l’onirisme, anti-venin caribéen, qui fait d’Haïti le « pays des poètes ».

Un roman bouleversant, sur la force de la volonté mais également sur la fragilité des femmes, premières proies des prédateurs, des inégalités. Comment l’oublier alors que maintes passagères de nuit haïtiennes sont actuellement violées (arme de guerre), battues et assassinées par les gangs tout-puissants (dans un silence international assourdissant) ? C’est aussi à elles que songe Yanick Lahens avec cette œuvre.

Tout comme, sans doute, elle pense à ses petits-enfants. À qui elle offre ici un cadeau mémoriel, immense.

Tout comme, à chaque lecteur. Noir, ou porteur du poids de la colonisation, qui retrouvera une partie de son histoire. Blanc, qui sursautera en réalisant qu’il avait si aisément enfoui un passé dérangeant. Haïtien, qui se souviendra que le poids des souffrances peut devenir un levier, un moteur, pour celle ou celui qui sait briser le cycle infernal de la dévalorisation (enseignée et entretenue). « Ceux (celles) qui ne sont rien », disait tantôt ici l’élite arrogante. Si elle savait, cette élite prétentieuse, la force contenue dans l’humiliation et la douleur accumulées… elle pèserait plus prudemment ses mots.

Mais laissons la parole à Régina, qui, d’un œil curieux observe la belle Élizabeth depuis un quartier port-au-princien :

« Beaucoup jasaient sur son extravagance. Elle ne respectait pas toujours les bienséances de la haute ville. J’étais intriguée par cette bourgeoise qui ne se pliait pas aux convenances et cela me plaisait. Son arrivée dans cette ville était entourée de mystère, d’autant plus qu’elle était belle à faire pâlir le jour. Et il n’était un secret pour personne qu’elle visitait régulièrement un péristyle du côté de l’Artibonite. Certains ont même affirmé qu’elle n’était pas arrivée comme une passagère d’un navire, mais qu’elle avait fait le voyage sous l’eau, aidée par Aida Wèdo. Cette obscurité de ses origines me la rendait proche. Tellement proche. Élizabeth Dubreuil, magnifique quarteronne arrivée de La Nouvelle-Orléans, et Régina Jean-Baptiste, ayant vu le jour dans cette bourgade reculée entre la plaine de Léogane et la ville de Petit-Goave. »

Tellement différentes. Partageant tant. Comme… nous.

— ‘Passagères de nuit’, Yanick Lahens, Sabine Wespieser éditions —

Agrandissement : Illustration 13

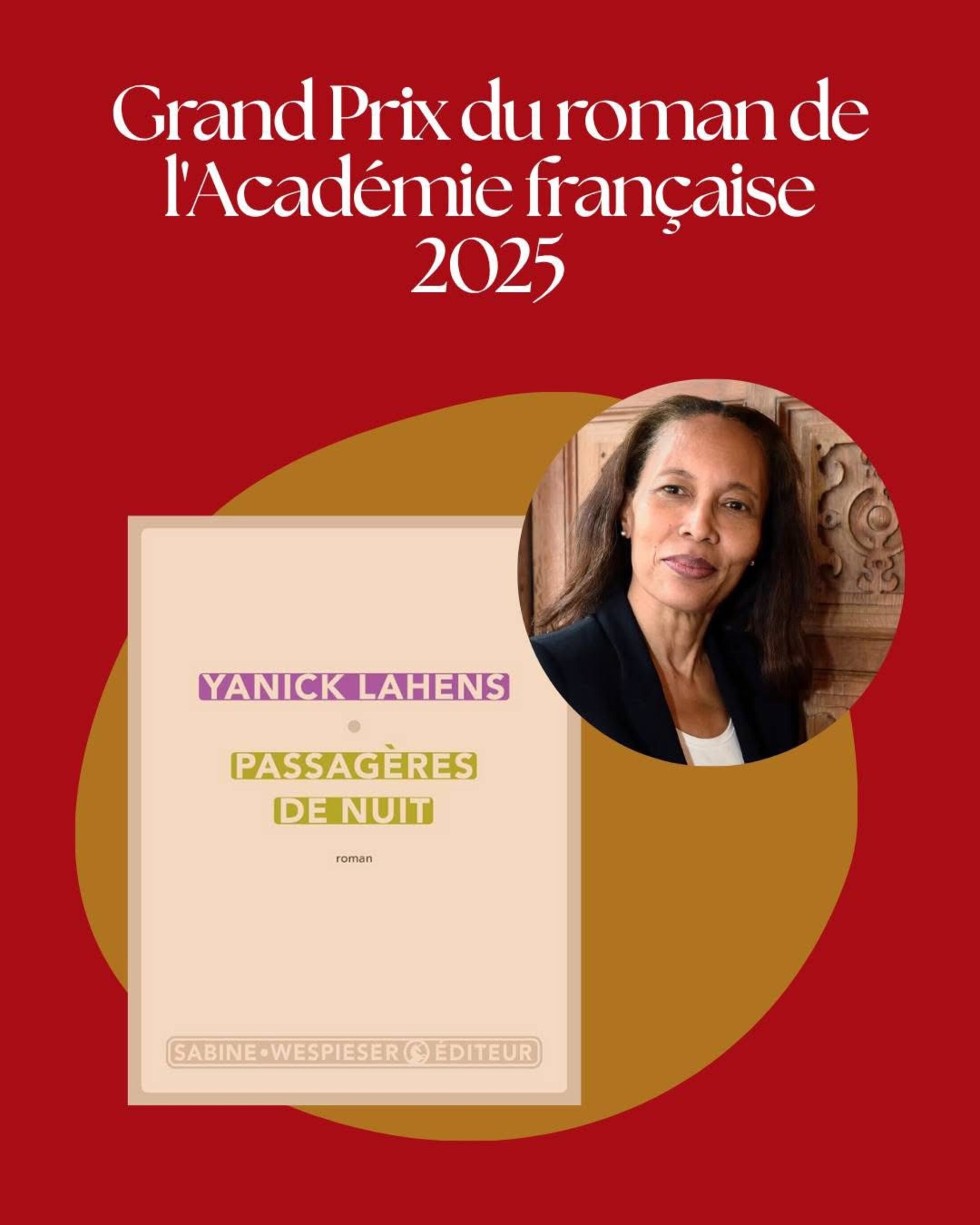

__ 30 octobre : ‘Passagères de nuit’ obtient le Grand Prix du Roman de l’Académie française 2025 __

__ 27 novembre 2025 : obtention du Prix Fetkann de la Mémoire __

- aussi, sur AyiboPost, média haitien indépendant : ‘Passagères de nuit’ de Yanick Lahens, Grand Prix du Roman de l’Académie française. Déjà un classique

* voir aussi : ARAKA : l’appel de Yanick Lahens. Prolonger l’esprit des Jeux jusqu’en Haïti ?

* Les Haïtiens le 9mm sur la tempe : pérenne indifférence française. Quelle « dette morale » ?

• illustrations :

cordialité de Claudia Brutus

Agrandissement : Illustration 14

— Deci-Delà —