Co-auteurs de cet article : Jacqueline Lorthiois, Jean-Pierre Orfeuil, Harm Smit, Jean Vivier

Cet article explicite le contenu d'une Tribune des mêmes auteurs parue dans l'Obs, le 28 octobre 2022, intitulée : "Lignes 17 et 18, les évaluations plus que discutables de la SGP".

Difficile d’attendre de la Société du Grand Paris un bilan négatif pour une ligne dont elle a la charge. Pour éviter des biais éventuels, la loi prévoit une contre-expertise indépendante sous l'égide du Secrétariat général pour l'investissement, rattaché au Premier ministre. Mais cette précaution est inopérante car rien n’oblige la SGP à la prise en compte effective de ces avis. D’où une fuite en avant des dépenses sans garde-fou.

Des critères non conventionnels valorisés en toute opacité

Contrairement aux coûts, les bénéfices attendus des lignes ne sont pas directement exprimés en valeurs monétaires, il faut les convertir pour les valoriser. On distingue les « conventionnels », prescrits par des textes officiels, et les « non conventionnels » (ou « bénéfices économiques élargis »), décidés par la SGP, s’inspirant des pratiques à l’œuvre pour le projet londonien Crossrail.

Les bénéfices conventionnels comprennent les « effets transport » (gains de temps et variations de coût pour les usagers) et les « gains environnementaux et urbains » : réduction escomptée des nuisances des automobiles – diminution des pollutions et d'émissions de gaz à effet de serre, etc. –, ainsi qu'un moindre étalement urbain grâce à une supposée densification autour des gares.

Ces bénéfices conventionnels étant de faible valeur, la SGP a entrepris d'ajouter des bénéfices non conventionnels : les « effets d'agglomération » – obtenus par une amélioration de la structuration urbaine censée induire de meilleures performances économiques, ce qu'on appelle la « centralité urbaine » – ; les « nouveaux emplois desservis » supposés créés par un regain d'attractivité du Grand Paris et « l'accessibilité à l'emploi » un élargissement des postes de travail atteignables à partir des nouvelles gares.

Mais la SGP est seule à définir ces « bénéfices élargis » et à connaître leurs modalités de valorisation, sans réel contrôle.

Des hypothèses de calcul extravagantes

De nombreuses anomalies émaillent les chiffres de populations et de travailleurs desservis affichés pour les lignes 17 et 18, qui sont à raison les plus contestées.

Des doubles comptes dans le cas de connexion de plusieurs lignes. Pour la gare « Aéroport d'Orly » (lignes 14 et 18), la SGP compte deux fois 173 000 résidents desservis ; de même, les 110 000 habitants de la ville de Saint-Denis sont comptabilisés cinq fois (lignes 14, 15 Est, 15 Ouest, 16 et 17) !

Des estimations abusives de populations et d’actifs le long des lignes. La SGP élargit à 1 km le périmètre des populations desservies autour d'une gare (contre 800 m habituellement). Mais surtout elle comptabilise la totalité de la population d'une commune traversée. Sans compter la prolifération d’usagers fantômes. Quatre gares sur six de la ligne 17 Nord n'ont aucun habitant dans un rayon d’un km, le nombre de résidents pris en compte est à diviser par 10 et celui des emplois par 20 !

Des tracés qui ne correspondent pas aux besoins des populations et des travailleurs. La ligne 18 traverse en est-ouest le bassin d'activités d'Orly et le bassin d'emploi de Massy, organisés tous deux nord-sud ; elle devient sud-nord quand elle traverse l’extrémité est du bassin d’emploi Versailles/Saint-Quentin organisé est-ouest. Ces trois entités fonctionnent de façon quasi-étanche, avec des flux internes 21 fois supérieurs aux flux interbassins.

Par ailleurs, le GPE ne s’intéresse guère à la demande existante pourtant bien connue : aller d’un bassin de population, donc de main-d’œuvre, à un pôle d’emploi. Seules la ligne 14 et des sections de la ligne 15 répondent à ce besoin et peuvent donc prétendre à une utilité socio-économique.

L'article « Lignes 18 et 17 Nord : une utilité publique usurpée » présente une analyse plus détaillée de ces hypothèses de calcul erronées.

Des résultats suspects

Avec les seuls critères conventionnels presque toutes les lignes du GPE auraient une rentabilité négative, faisant planer un doute sur la réalité des « bénéfices élargis ». En témoigne la méthode plus qu’arbitraire utilisée par la SGP. Pour chaque bénéfice élargi, elle procède à une évaluation du GPE dans son ensemble, puis répartit cet avantage global sur les différentes lignes selon un jeu de coefficients dont elle a le secret. Une simple variation des valeurs augmente ou réduit leur poids respectif.

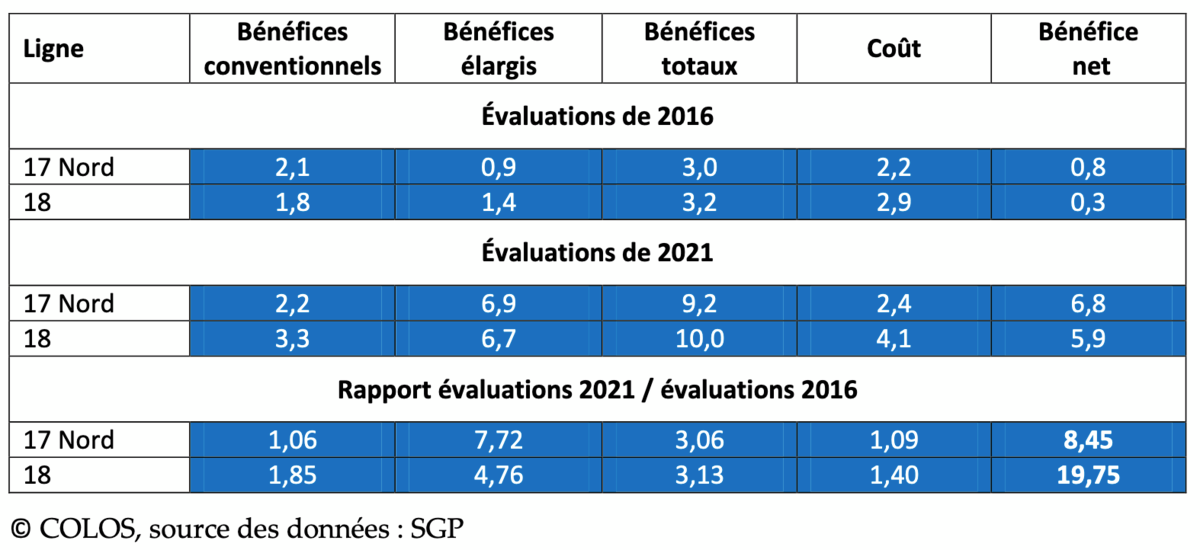

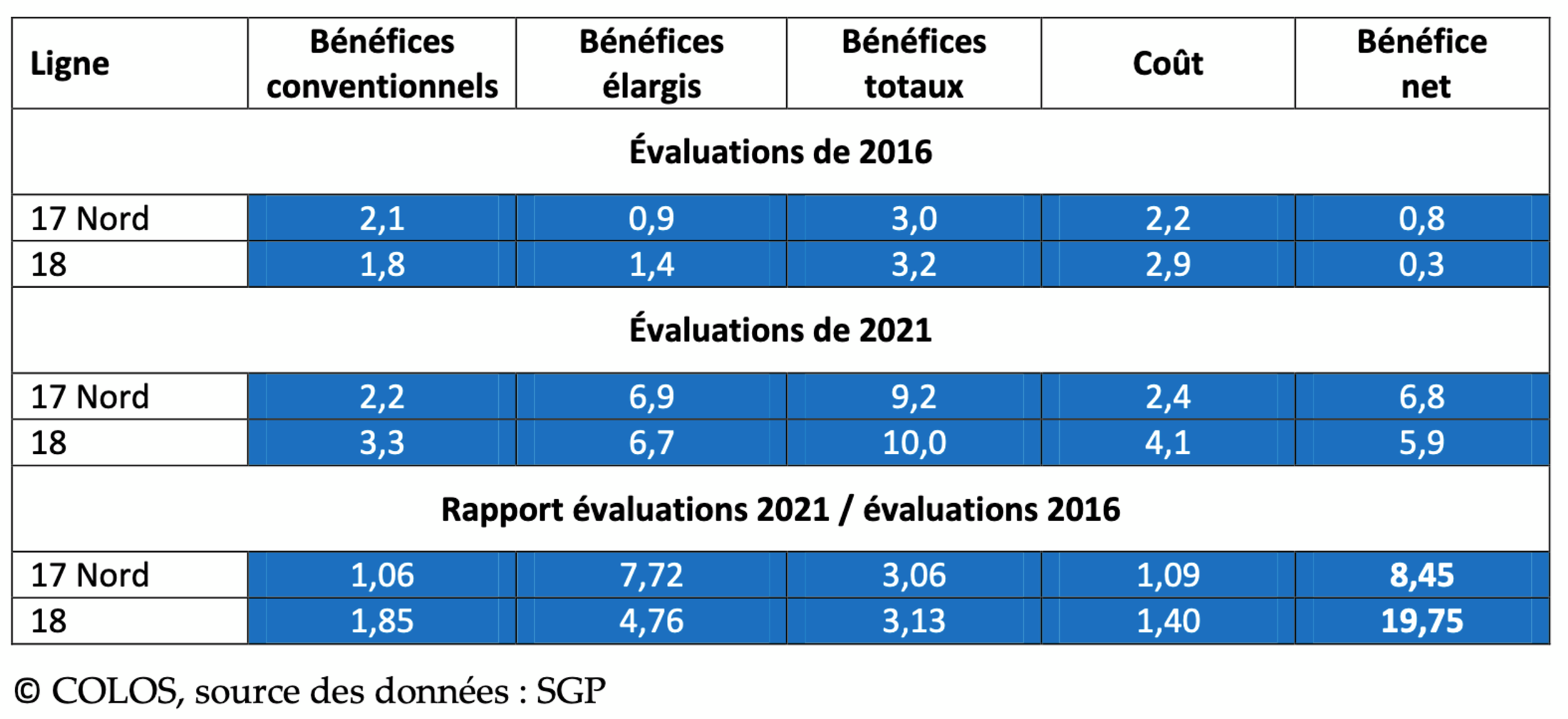

Or, une comparaison des évaluations socio-économiques effectuées par la SGP pour les mêmes lignes en 2016 puis en 2021, révèle d'étranges dérives… Alors que les lignes 18 et 17 Nord étaient initialement les moins rentables de toutes, elles se parent désormais de bilans socio-économiques les plus favorables : celui de la ligne 18 se voit multiplié par 19,75 (+1875 %), celui de la ligne 17 Nord par 8,45 (+745 %) ! Le bilan de la ligne 15 Est a également augmenté (+17 %), mais ceux de toutes les autres lignes ont régressé de 64 % en moyenne ! Il est troublant de constater ainsi que la rentabilité des lignes les plus contestées explose, tandis que les lignes dont les travaux sont les plus avancés – impossibles à remettre en cause – enregistrent une chute importante de leurs scores.

Le tableau suivant compare les coûts et bénéfices des lignes 17 Nord et 18 retenus par la SGP en 2016 et en 2021 (en milliards d’euros 2010).

Agrandissement : Illustration 1

Il s’agit d’une insulte au bon sens. Pour la ligne 17 Nord, les prévisions de fréquentation initiales reposaient très largement sur le mégaprojet Europacity (abandonné en 2019) et son centre d'affaires, le terminal T4 (reporté sine die), soit 70 000 emplois qui s’envolent en fumée. Citons également le Parc international d'expositions (dont l’extension est remise en cause avec le développement des salons virtuels), ou encore le CDG Express qui captera une fraction non négligeable des voyageurs aériens.

Quant aux coûts, l'expérience des mégaprojets suggère qu'ils vont encore déraper. Ils sont par ailleurs sous-estimés, oubliant les investissements liés : parkings relais, bus de rabattement, etc.

Au total, ces manipulations de chiffres laissent planer de forts doutes sur la sincérité des évaluations socio-économiques de la SGP.

Des risques inconsidérés

Risques financiers. Théoriquement, le financement du GPE ne pèse pas sur le budget de l’État mais alourdit les taxes transport des entreprises franciliennes. Le remboursement des emprunts contractés est reporté sur les générations futures, déjà accablées par la crise climatique. Un mode de financement jugé dangereux par la Cour des comptes, l’État risquant d'avoir à racheter la dette de la SGP, comme il a dû le faire pour SNCF Réseau. De surcroît, on prévoit un coût d’exploitation d'un milliard par an, dont le financement n’est aucunement assuré.

Risques d’étalement urbain. Postulat fondamental de sa doctrine, la SGP escompte la relocalisation de nombreux emplois et habitants autour des gares du GPE. Mais les pouvoirs publics ont très peu de prise sur ces implantations. De fait, d'après une interview de l'urbaniste Daniel Béhar, « rien ne s’est passé comme prévu dans les quartiers de gare du Grand Paris express » (Le journal du Grand Paris, 30 mai 2022).

Risques environnementaux. En construisant des lignes de métro au milieu des champs, on peut être certain que les zones agricoles et protégées qu’elles traversent seraient urbanisées sous la pression des promoteurs. Doit-on faire passer la rentabilité avant la préservation de l’environnement et la souveraineté alimentaire de l’Île-de-France (4ème défi de l'actuel SDRIF) ?

Risque sinon certitude de déni de démocratie. Un quarteron de technocrates décide de l’avenir des transports urbains sans réel contrôle démocratique. On devine facilement la réponse des Franciliens à la question « avec une budget donné, vaut-il mieux construire des lignes de métro en rase campagne ou régénérer les transports existants ? »

Conclusion

L’intérêt d’une ligne se mesure surtout à son trafic. Implanter un métro dans les champs, sans aucune chance d’y créer une ville avec toutes ses fonctions urbaines, c’est gaspiller l’argent public. L’urgence plaide pour améliorer l’existant, comme la remise à niveau des RER B et D, surchargés et soumis à de très nombreux incidents.

Comme indiqué dans la tribune de Jean Vivier « Il n’est pas trop tard pour réduire le périmètre du Grand Paris Express » (Le Monde, 7 juin 2021), il faut traiter le GPE comme les autres projets de transport collectif franciliens et appliquer d’urgence la préconisation de la Cour des comptes de 2018, au lieu de rendre irréversible la réalisation des projets les plus contestables en lançant tous les chantiers en parallèle.

La fin de l’abondance sonne le glas des offres de transports inutiles. La fin de l’insouciance budgétaire réclame une sobriété financière du GPE, c’est pourquoi nous demandons un moratoire sur les lignes 17 Nord et 18 Ouest. Et surtout une nouvelle évaluation socio-économique réalisée par des experts indépendants, dont la SGP serait obligée de tenir compte, faute de quoi elle ne saurait justifier les 25 milliards d’obligations dites « vertes » émises pour assurer son financement.

Jacqueline Lorthiois (urbaniste socio-économiste)

Jean-Pierre Orfeuil (urbaniste, expert des transports, professeur émérite de l'Institut d'urbanisme de Paris)

Harm Smit (coordinateur du Collectif OIN Saclay)

Jean Vivier (ancien chef des services d'études de la RATP et ancien conseiller scientifique de l’Union internationale des transports publics)