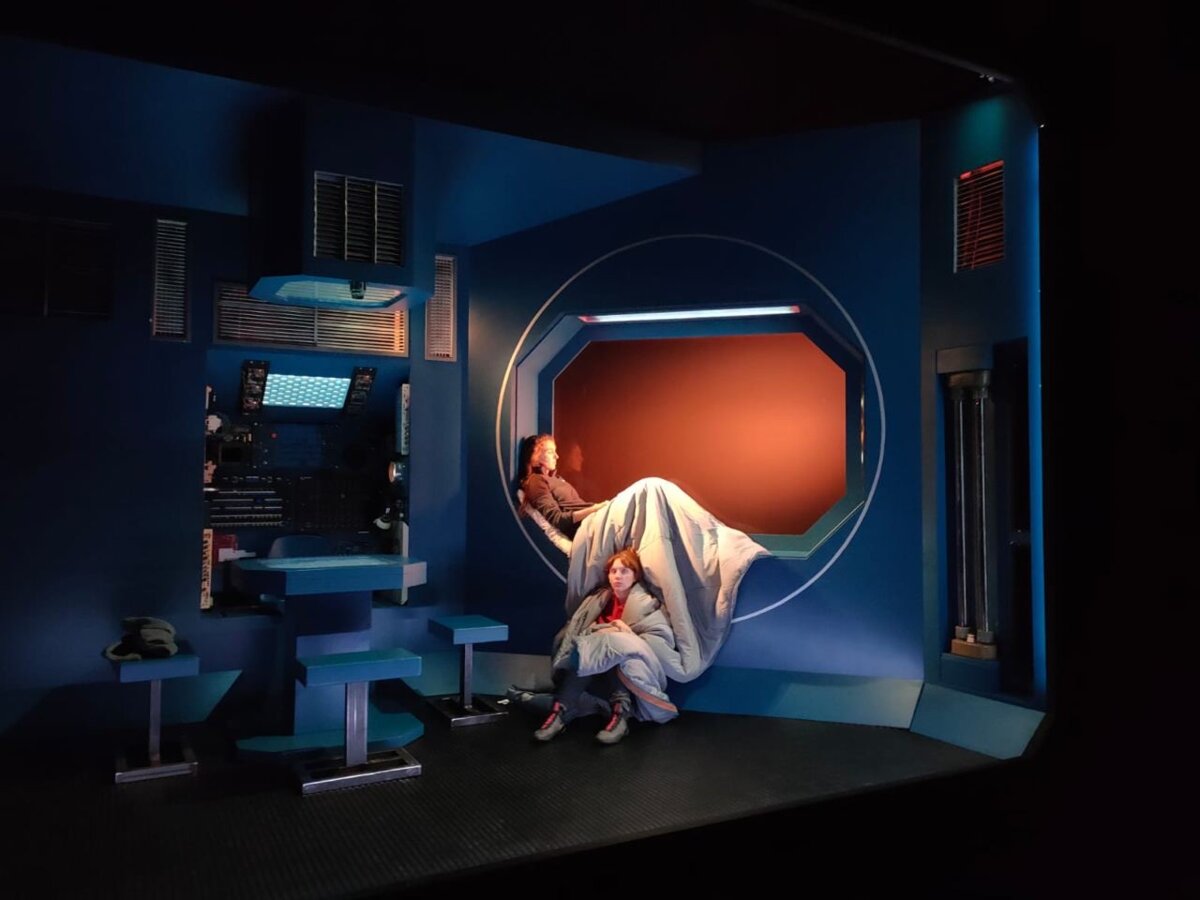

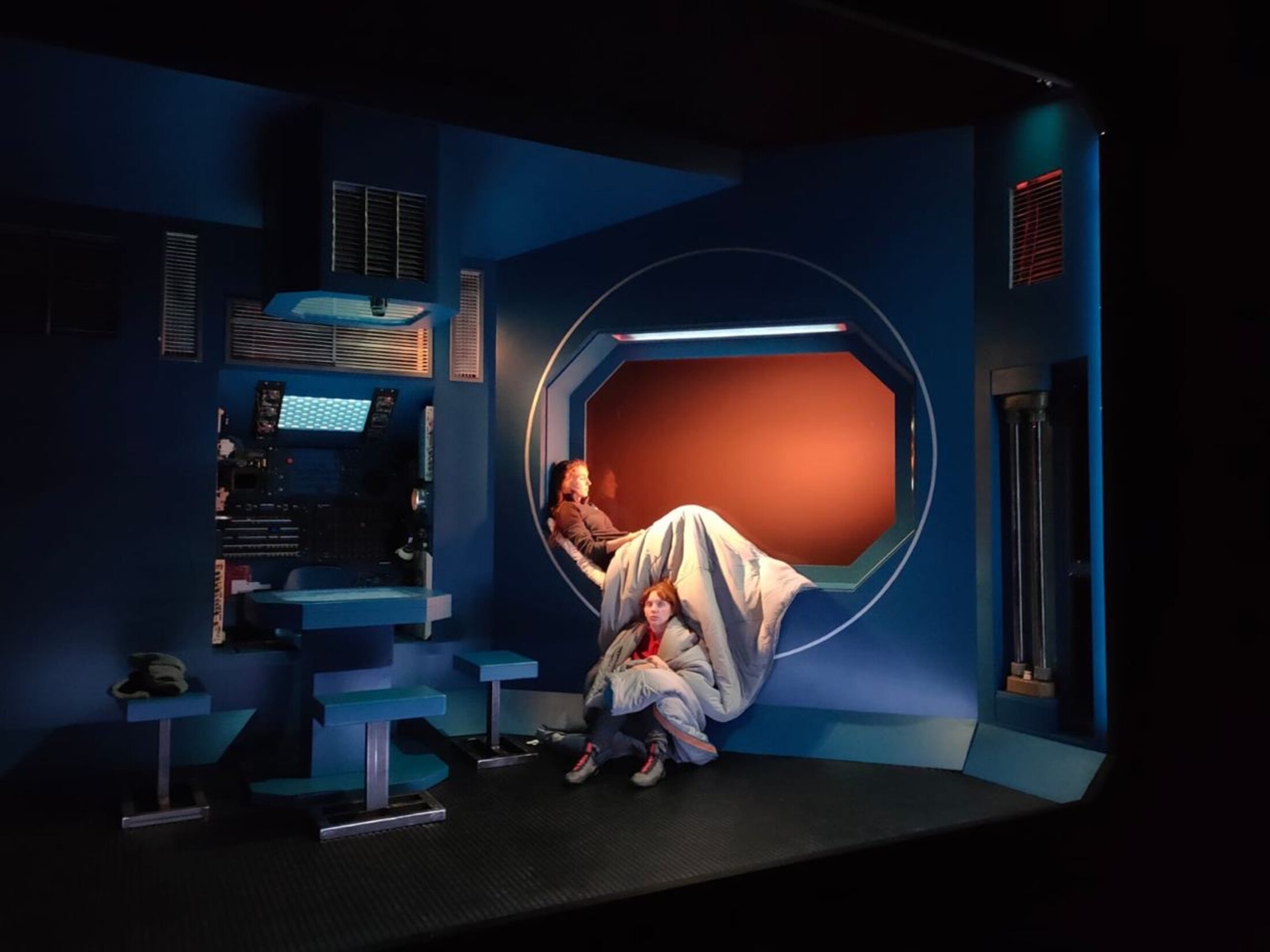

Agrandissement : Illustration 1

Ils sont cinq astronautes. Deux femmes, Gilda (la capitaine, première mission) et Mattie ; trois hommes, Clark, Ray et Cole ; tous scientifiques. Ils vivent enfermés dans l’habitacle de leur base de recherches sur l’hyper lointaine planète Pluton. Ils ont quitté la terre depuis longtemps. Par leur système de communication en parfait état de marche, ils envoient des messages vers la Terre qui les reçoit. Mais ne répond pas. Un dernier message leur a dit qu’on allait venir les chercher car eux ne peuvent pas décoller. Depuis, rien. L’attente, l’interminable attente dans le huis-clos de l’habitacle sur une planète faite de cailloux et de glace. Par une grande fenêtre, ils ont vu sur la nuit : infinie.

Compagnonnages

Ils sont cinq bêtes de théâtre. Deux femmes : Roxane Brumachon (Mattie) et Bess Davies (Gilda), et trois hommes : Mathieu Ehrhard (Clark), Baptiste Girard (Ray) et Tom Linton (Cole). Anciens élèves de la première promotion de l’école de Bordeaux (l’une de nos écoles nationales), à la sortie, ils ont créé le collectif OS’O (d’après « on s’organise »). Un collectif d’acteurs qui, pour chaque spectacle, fait ou pas appel à un metteur en scène, un ou plusieurs auteurs. Avec Timon-Titus (spectacle sur la dette à partir de Shakespeare et David Graeber, lire ici), ils ont gagné le Prix Impatience. Leur spectacle suivant, Pavillon noir (sur le piratage informatique, les flibustiers d’hier et du net, lire ici), a été écrit par le collectif d’auteurs et d’autrices Traverse. A chaque fois, avec une présence très active du groupe des cinq.

Pour leur nouveau spectacle, X, une pièce du jeune Anglais Alistair McDowall, la mise en scène est signée collectivement. La traduction, la dramaturgie et la direction d’acteurs ont été confiées à Vanasay Khamphommala (lire ici). A chaque fois, les dés sont donc lancés différemment avec comme ligne conductrice commune le jeu des cinq pour des pièces qui traversent, frontalement et de biais, le monde d’aujourd’hui. Fait rare et notoire, les spectacles cités ci-dessus ainsi que leur adaptation de L’Assommoir (leur premier spectacle) et Mon prof est un troll de Dennis Kelly (un spectacle jeune public), forment un répertoire actif, puisque tous ces spectacles continuent de se jouer.

C’est la première fois que l’on peut voir en traduction française une pièce d’Alistair McDowall, un auteur anglais qui n’en est pas à ses débuts. Sa pièce X a été montée en 2016 au Royal Court Theatre et une autre de ses pièces Pomona a connu une longue carrière jusqu’à être jouée au National Theatre de Londres. L’Arche devrait prochainement publier X et, espérons-le, d’autres pièces de cet auteur intrigant. En créant X au Quartz de Brest, le collectif OS’O achève en beauté leur compagnonnage de plusieurs années avec cette Scène nationale. Pour les prochaines années, les cinq sont collectivement artistes associés au Théâtre national de Bordeaux-Aquitaine et au CentQuatre.

Le chant des oiseaux

Etonnant et troublant de voir X aujourd’hui, cette chronique des affres d’un confinement sur une autre planète, après ce que nous venons de vivre et ce qui nous menace à nouveau. Comme un miroir déformé tel qu’il en existe parfois dans les fêtes foraines et comme une loupe grossissante comme en possèdent ceux qui aiment regarder les étoiles, le huis-clos des cinq scientifiques, confinés dans ce monde extrême et paumé, exacerbe tout. A commencer par les rapports humains. Il chavire le temps, la mémoire et même l’identité. Il bouscule les certitudes, pique au vif les postures, vrille les rapports de force entre les sexes, fragilise les hiérarchies et creuse les solitudes. La nourriture, les jeux de société sont des trompe-temps de ces êtres qui ont été volontaires pour travailler « hors monde », craignent d’avoir été abandonnés et se demandent même si la vie existe encore sur terre.

Avec raison, Alistair McDowall bouscule la chronologie qui, la déliquescence du temps aidant, perd son sens. Quel temps ? Quelle durée ? On ne sait. La date du dernier contact avec la terre passe, en quelques répliques, de trois semaines à dix-huit mois. Enfin l’horloge, en principe calée sur le temps universel, comme le reste, déraille. Ils recherchent un algorithme dont X serait l’inconnu. Pour l’heure, c’est une lettre majuscule maculée de sang sur une vitre, comme un signe à la croisée des chemins

La Terre qu’ils ont laissée est un globe dévasté dont les habitants se sont regroupés sur une parcelle surpeuplée. L’Amérique du Sud a disparu de la carte, les arbres et les oiseaux aussi. La catastrophe écologique est derrière eux. Ils se souviennent avec émotion du dernier arbre qu’ils ont vu, enfants. Ils ont enregistrés les chants des oiseaux ; c’est tout ce qui leur reste. De la nature moribonde ne restent que des enregistrements. « D’abord, les arbres ont arrêté de chanter. Après, ils ont arrêté de respirer. Les couleurs sont parties. Et puis la lumière. Et puis plus rien », dit Ray disant appartenir à « la dernière génération qui a vécu parmi les vivants » et se souvient du temps où « la viande était faite avec des vrais animaux ». Ce à quoi Clark répond : « Tu me déprimes. » Mattie, elle, fait « tourner les platines » et se « nasturbe » (Le N de Nasa tenant lieu de m). De son côté, Gilda dit aimer s’asseoir et « les lumières éteintes, je regarde par la fenêtre et je, en quelque sorte, je me laisse un peu partir ». Cole est à la fois le plus pervers et le plus terre à terre – si l’on peut dire.

Cinq sur cinq

Alors on ne les quitte pas, ces êtres qui s’épaulent en se déchirant, en se contaminant les uns les autres, les souvenirs ou une réplique de l’un.e finissant par appartenir à un.e autre, le temps n’en finit pas de faire du yoyo dans une déchronologie brumeuse prompte à entraîner le spectateur dans sa spirale. On ne doit pas trop chercher à comprendre l’incompréhensible, mais on se raccroche volontiers à l’humanité forcément tourmentée des personnages, à déborder de tendresse pour ces individus à la faiblesse mise à nu, pour ce groupe qui va s’effilochant et qui, sans bouger de l’habitacle, n’en finit pas de dériver. Ils meurent l’un après l’autre (on met les corps dans le congélo), reviennent comme une bouffée du passé ou une hallucination. Cette petite fille ? Cette apparition derrière la vitre ? Qui voit ça ? Des yeux ouverts ou fermés ? Rêve ou mirage ? Le langage lui-même n’en finit pas de se décomposer.

Ni simple fable écologique, ni encore moins nouvelle relevant de la science-fiction, c’est une belle pièce qui, après coup, fait soudainement penser à La Cerisaie de Tchekhov. Le même plaidoyer pour la nature, le même enfermement, la même appétence de l’auteur pour les humains. Alistair McDowall dit que ses influences seraient plutôt à aller chercher du côté de Beckett – ce que l’on comprend : en commun, une même dépression du langage – et Sarah Kane, ce qui est moins évident.

C’est presque la fin. Gilda dit à Mattie que sa mère était « le dernier des arbres » et elle se souvient : « Les gens venaient de partout pour la voir. Pour l’écouter parler du passé.. Et tout le monde écoutait, écoutait, et pleurait, pleurait. » Et ainsi jusqu’à ce que les couleurs et les lumières s’éteignent et que ses feuilles tombent en poussière. « Alors avec son tout dernier souffle, elle m’a portée jusqu’ici. /Loin de tout ce qui restait./Elle m’a envoyé ici avec tous ses souvenirs. » Alors, la très belle musique et les sons de Martin Hennart livrent leurs derniers accords avant que les lumières envoûtantes de Jérémie Papin ne s’éteignent sur la subtile scénographie d’Hélène Jourdan. Quelle équipe !

Reprise au 104 du 27 juin au 2 juillet