link.springer.com Traduction de "“For Me, the Anorexia is Just a Symptom, and the Cause is the Autism”: Investigating Restrictive Eating Disorders in Autistic Women" - Journal of Autism and Developmental Disorders - 9 avril 2020 - Janina Brede, Charli Babb, Catherine Jones, Mair Elliott, Cathy Zanker, Kate Tchanturia, Lucy Serpell, John Fox &Will Mandy

"Pour moi, l'anorexie n'est qu'un symptôme, et la cause est l'autisme" : Enquête sur les troubles alimentaires sévères chez les femmes autistes

Résumé

Les femmes autistes sont surreprésentées parmi les personnes sous traitement pour l'anorexie mentale (AN). L'étude actuelle vise à : (1) mieux comprendre comment l'AN se développe et persiste chez les personnes autistes du point de vue des femmes autistes, des parents et des professionnels de la santé ; (2) dériver un modèle théorique des difficultés alimentaires sévères dans l'autisme. Nous avons mené 44 entretiens semi-structurés et utilisé l'analyse thématique pour identifier des schémas de signification dans l'ensemble des données. Les thèmes étaient liés aux sensibilités sensorielles, à l'interaction et aux relations sociales, au sentiment de soi et d'identité, aux difficultés émotionnelles, aux styles de pensée et au besoin de contrôle et de prévisibilité. Nous avons développé un modèle des mécanismes potentiels spécifiques à l'autisme qui sous-tendent les difficultés alimentaires sévères. Cette étude a généré de nouvelles connaissances qui pourraient permettre d'adapter les traitements après des tests empiriques.

Le lien entre l'autisme et l'anorexie mentale (AN) a été suggéré pour la première fois dans la littérature scientifique par Christopher Gillberg en 1983, qui a observé dans son travail clinique que les deux conditions se retrouvaient dans les mêmes familles (Gillberg 1983). Depuis lors, on s'intéresse de plus en plus au chevauchement entre l'autisme et les troubles alimentaires (TCA), en particulier l'AN, et des recherches sont menées principalement en Europe occidentale, plus précisément en Suède, au Royaume-Uni et en Italie (par exemple Nielsen et al. 2015 ; Vagni et al. 2016 ; Westwood et al. 2018). L'autisme est une condition neurodéveloppementale permanente caractérisée par des difficultés d'interaction sociale et de communication, la présence de comportements et d'intérêts restreints et répétitifs, et des différences dans le traitement sensoriel (American Psychological Association 2013). Les personnes autistes éprouvent fréquemment des difficultés supplémentaires. Soixante-dix pour cent des jeunes personnes autistes présentent au moins un trouble concomitant, et 41 % ont des comorbidités multiples (Simonoff et al. 2008). Les taux de difficultés de santé mentale sont également élevés chez les adultes autistes (Lever et Geurts 2016), et le fait de présenter une condition de santé mentale concomitante a été identifié comme un prédicteur significatif de la mauvaise qualité de vie de cette population (Mason et al. 2018). Une meilleure compréhension et un meilleur traitement des problèmes de santé mentale concomitants chez les personnes autistes sont donc essentiels pour leur permettre de vivre plus heureux et en meilleure santé.

L'anorexie est un trouble du comportement alimentaire caractérisé par : (1) une série de comportements alimentaires contraignants et/ou compensatoires aboutissant à un poids corporel significativement faible ; (2) une peur intense de la prise de poids ou un comportement persistant qui interfère avec la prise de poids ; et (3) l'influence indue des préoccupations liées au poids et à la forme sur l'auto-évaluation et le comportement ou le manque persistant ou la reconnaissance de la gravité de l'insuffisance pondérale (American Psychological Association 2013).

Les femmes autistes ont un risque élevé de développer une AN, comme l'indique le fait qu'elles sont largement surreprésentées parmi les personnes en traitement pour l'AN. Des études ont constamment montré que 20 à 35 % des femmes atteintes d'AN répondent aux critères de l'autisme (pour une analyse, voir Westwood et Tchanturia 2017). En revanche, moins de 1 % de la population générale des femmes répondent aux critères de l'autisme (Loomes et al. 2017). Certains ont fait valoir que l'effet de la dénutrition chez les AN peut imiter les traits autistiques, entraînant une présentation pseudo-autistique qui comprend une rigidité cognitive temporaire et une faible capacité de mentalisation, qui peuvent ne plus être présentes une fois que les personnes touchées se sont rétablies (Treasure 2013 ; Hiller et Pellicano 2013). Cependant, il est prouvé que les niveaux élevés de difficultés sociales et de flexibilité observés chez les femmes atteintes d'AN ne peuvent pas être simplement compris comme une phénocopie d'autisme induit par la dénutrition, mal étiquetée comme "autisme authentique".

Premièrement, les taux de prévalence de l'autisme restent élevés même dans les échantillons de femmes qui se sont remises de l'AN et ne sont plus sous-alimentées (Bentz et al. 2017 ; Nazar et al. 2018). Deuxièmement, lorsque des instruments d'évaluation rigoureux et de référence sont utilisés, environ un quart des femmes atteintes d'AN continuent de répondre aux critères de diagnostic de l'autisme (Westwood et al. 2017b). Troisièmement, des études utilisant des rapports rétrospectifs sur les comportements autistiques des parents ou de l'enfant lui-même suggèrent que, pour de nombreuses femmes autistes de "haut niveau", les traits autistiques étaient déjà présents dans l'enfance et étaient antérieurs à leur TCA (Vagni et al. 2016 ; Westwood et al. 2018).

Malgré la présence d'une proportion importante de femmes autistes dans les services TCA, les services actuels ne reconnaissent pas leurs besoins et n'y répondent pas (Kinnaird et al. 2017,2019b). Des données provenant du Royaume-Uni et de la Suède suggèrent que les femmes présentant des traits autistiques élevés bénéficient moins des interventions et des parcours de soins actuels et obtiennent des résultats moins bons que les autres femmes atteintes d'AN, avec des taux de rétablissement et des niveaux de fonctionnement particulièrement faibles (Nielsen et al. 2015 ; Tchanturia et al. 2017,2016 ; Nazar et al. 2018). Des entretiens qualitatifs avec des cliniciens travaillant dans des services TCA au Royaume-Uni ont révélé que les adaptations au traitement avaient tendance à être idiosyncrasiques et basées sur l'expérience antérieure de chaque clinicien, plutôt que de représenter une approche à l'échelle du système (Kinnaird et al. 2017). Si la plupart des cliniciens des services TCA reconnaissent l'importance de prendre en compte l'autisme dans le traitement des AN, beaucoup estiment ne pas avoir suffisamment de connaissances pour fournir un traitement adéquat à ce groupe de patients (Kinnaird et al. 2017). Dans le droit fil de cette constatation, les femmes autistes en traitement pour l'AN au Royaume-Uni ont déclaré qu'elles éprouvaient des besoins uniques associés à leur autisme, auxquels les traitements actuellement proposés ne répondent pas (Kinnaird et al. 2019b). Bien qu'il y ait des différences dans l'organisation des services TCA entre les différents pays, étant donné le manque de connaissances sur le chevauchement entre les deux conditions et l'absence de directives officielles sur la manière de reconnaître et de soutenir les femmes autistes dans les services TCA, ces conclusions s'appliqueront probablement aussi à l'expérience des femmes dans d'autres pays. Dans l'ensemble, il existe une base de données limitée pour guider l'amélioration des services destinés aux femmes autistes cherchant un soutien pour l'AN (Huke et al. 2013 ; Westwood et Tchanturia 2017). Une première étape vers l'orientation des services consisterait à élaborer un modèle théorique testable des processus spécifiques liés à l'autisme qui pourraient donner lieu et maintenir des comportements alimentaires contraignants, sous-jacents à l'AN, chez les personnes autistes.

Dans la littérature sur les TCA, un nombre considérable de recherches a établi la présence de certaines caractéristiques dans les populations d'AN, qui sont également identifiées dans l'autisme, et sont donc potentiellement pertinentes pour construire des modèles d'AN chez les individus autistes. Ces caractéristiques comprennent, entre autres, une cognition sociale atypique (par exemple, Zucker et al. 2007), des difficultés à traiter les émotions (par exemple, Lang et al. 2016), une faible cohérence centrale (par exemple, Oldershaw et al. 2011) et une rigidité cognitive (par exemple, Westwood et al. 2017a). Cependant, seules quelques études ont évalué si ces traits sont réellement associés à l'autisme et/ou à des traits autistiques au sein des populations des TCA. Tchanturia et ses collaborateurs (2013) ont étudié les associations entre les traits autistiques autodéclarés et les symptômes cliniques du TCA chez 66 personnes atteintes d'AN et 66 témoins sains. Le groupe AN a signalé plus de traits autistiques que les témoins. Les traits autistiques distinguaient les groupes en fonction de la pensée globale, de la rigidité de la pensée et des problèmes d'interactions sociales, mais n'étaient pas associés aux symptômes de TCA. Cela suggère que les traits autistiques peuvent exacerber les facteurs qui entretiennent le trouble de l'alimentation plutôt que de le provoquer directement. Lang et ses collaborateurs (2016) ont constaté qu'une réduction de l'expression d'émotions positives était associée aux traits autistiques et à un certain nombre d'autres variables cliniques chez 66 personnes souffrant d'un AN. Westwood et ses collaborateurs (2017a) ont étudié la relation entre les traits autistiques et les performances neuropsychologiques chez 99 femmes atteintes d'AN. Leurs résultats suggèrent que la présence de traits autistiques est liée à une rigidité cognitive accrue chez les femmes avec AN. Dans la littérature sur l'autisme, les preuves suggèrent que les sensibilités sensorielles peuvent jouer un rôle dans le développement d'une alimentation difficile et de la sélectivité alimentaire, deux phénomènes courants chez les personnes autistes (Kuschner et al. 2015 ; Cermak et al. 2010). Cependant, il n'est pas clair si les sensibilités sensorielles ont un impact spécifique sur le développement des TCA, comme l'AN, dans l'autisme (Kinnaird et al. 2019a).

Les entretiens qualitatifs avec des personnes autistes souffrant d'AN sont importants pour mieux comprendre les caractéristiques autistiques qui peuvent contribuer au développement et au maintien de leurs difficultés alimentaires, car cela permet de s'assurer que les connaissances naissantes sont ancrées dans le vécu des personnes concernées. Jusqu'à présent, une seule étude pertinente a été menée (Kinnaird et al. 2019b), bien que l'étude se soit principalement concentrée sur l'expérience des femmes autistes en matière de traitement des troubles de l'alimentation et sur les adaptations possibles. Kinnaird et ses collaborateurs (2019b) ont interrogé neuf femmes autistes diagnostiquées et quatre femmes présentant des traits autistiques élevés sur leur expérience de l'AN et le traitement qu'elles ont reçu. Les participantes ont déclaré que leur autisme et leur TCA étaient fondamentalement liés, leurs traits autistiques motivant des comportements apparents de TSA d'une manière qui n'est pas prise en compte par les modèles traditionnels d'AN. Les participantes ont décrit comment la rigidité et l'inflexibilité associées à leur autisme avaient contribué au développement de routines et de rituels fixes autour de la nourriture. Les participantes ont également estimé que les motivations communément admises, telles que le désir de perdre du poids, une faible estime de soi et des problèmes d'image corporelle, étaient moins pertinentes dans le développement de leur maladie que d'autres motivations moins typiques, telles que le besoin de contrôle, les difficultés sensorielles, la confusion sociale, les problèmes d'organisation liés à la cuisine et aux achats alimentaires, l'exercice comme méthode de stimulation et le fait que le TCA présente un intérêt spécifique (Kinnaird et al. 2019b).

Les conclusions de Kinnaird et al. (2019b) suggèrent donc qu'il pourrait y avoir des mécanismes spécifiques à l'autisme qui sous-tendent l'AN chez les femmes autistes et que les difficultés alimentaires restrictives chez les femmes autistes, bien qu'étant étiquetées AN, peuvent s'écarter des présentations traditionnelles de l'AN. Cependant, il est nécessaire de mieux comprendre les mécanismes potentiels spécifiques à l'autisme qui sous-tendent ces difficultés alimentaires restrictives. Plus précisément, non seulement des entretiens plus ciblés et plus approfondis sont nécessaires pour mieux comprendre les expériences des femmes autistes souffrant d'AN, mais une approche qui intègre les points de vue des femmes autistes avec ceux des personnes qui les soutiennent fournira un aperçu plus complet. Les récits directs des femmes autistes sur leurs propres expériences devraient être au centre du développement des connaissances à leur sujet. La triangulation avec les points de vue d'autres groupes, en particulier ceux qui participent à leur prise en charge, peut enrichir la compréhension naissante et donner un aperçu de la reconnaissance plus large de leur perspective autiste (Carter et al. 2014). L'élaboration d'un modèle qui propose des mécanismes sous-jacents aux difficultés d'alimentation restrictives chez les personnes autistes en général, plutôt que de se contenter de cartographier l'expérience des femmes autistes en matière d'alimentation restrictive sur notre compréhension actuelle de l'AN, facilitera une discussion sur d'autres motivations potentiellement spécifiques à l'autisme pour l'alimentation restreinte, au-delà de celles qui sont généralement associées à l'AN.

En outre, ce modèle a le potentiel de fournir une base pour guider les adaptations cliniques et stimulera la recherche future en générant de nouvelles hypothèses.

L'étude actuelle a rassemblé les points de vue de femmes autistes, de parents de femmes autistes et de professionnels de la santé pour : (1) mieux comprendre comment l'AN se développe et persiste chez les personnes autistes et (2) dériver le premier modèle théorique de difficultés alimentaires restrictives dans l'autisme. (...)

Procédure

Nous avons consulté deux femmes autistes ayant l'expérience de l'AN pour nous conseiller sur le programme et la procédure d'entretien afin que la participation soit aisée et accessible pour les femmes autistes. Les deux femmes ont donné leur avis sur une première ébauche de la conception et l'une d'entre elles a donné un feedback détaillé sur le programme des entretiens. Toutes deux ont également fourni un retour d'information à différents stades du processus analytique. (...)

Analyse

(...)

Sensibilités sensorielles

Les sensibilités sensorielles ont contribué aux troubles du comportement alimentaire des femmes autistes par une surcharge sensorielle générale, des sensibilités sensorielles spécifiques à l'alimentation, ainsi que par un malaise et une confusion liés aux sensations internes et corporelles.

Surcharge sensorielle

Certaines femmes ont déclaré avoir des sensibilités sensorielles aversives liées au bruit, au toucher et à certains éclairages. Les parents ont également indiqué que les problèmes sensoriels étaient l'une des principales façons dont l'autisme de leurs filles affectait leur vie quotidienne et ont établi un lien avec les crises d'angoisse vécues par leurs filles. Les professionnels de la santé ont observé qu'un grand nombre de leurs patients autistes étaient confrontés à l'expérience sensorielle de l'environnement de traitement. Ces expériences de surcharge sensorielle semblaient affecter le comportement alimentaire des femmes autistes, certaines d'entre elles semblant utiliser l'effet de la privation de nourriture sur leur corps pour engourdir ces sensations.

Sensibilités sensorielles spécifiques à l'alimentation

Presque toutes les femmes ont souffert de sensibilités alimentaires spécifiques liées à la texture, au goût, à l'odeur, à la température ou au mélange de différents aliments, ce qui a limité l'éventail des aliments qu'elles consommaient.

- "Je n'ai jamais mangé une tomate de ma vie parce qu'elle est juste dure et qu'elle est coincée au milieu, ça me dégoûte. Il n'y a absolument aucune chance que je puisse en manger [...] Et je n'aime pas non plus les laitues. Le fait que tout soit mélangé, ce qui dans ma tête ne devrait pas être mélangé, donc pour moi une salade est en fait un aliment terrifiant !" FA08

Cette citation illustre à quel point certaines textures et certains mélanges d'aliments sont repoussants pour cette participante. Plusieurs professionnels de la santé ont souligné que la motivation des femmes autistes pour la restriction alimentaire était souvent liée aux propriétés sensorielles des aliments, plutôt que d'être principalement basée sur la teneur en calories ou en graisses, ce qu'ils considéraient comme distinct des autres femmes atteintes d'AN.

Certaines femmes ont pris des mesures extrêmes pour éviter les expériences sensorielles négatives prévisibles, en refusant de toucher certains types d'aliments ou même en découpant des groupes d'aliments entiers en réponse à une expérience négative, que les parents et les professionnels de la santé ont liée à leur style de pensée rigide. Ces sensibilités sensorielles spécifiques aux aliments seraient présentes depuis la petite enfance, avant les TCA des femmes, et continueraient à interférer avec leur alimentation, même pour celles qui se seraient rétablies. La plupart des parents se souvenaient que leurs filles avaient des difficultés à l'heure des repas ou lorsque d'autres personnes de leur entourage mangeaient. Les citations de cette mère soulignent l'impact que cela a eu sur le comportement de sa fille et sur la façon dont elle était perçue par les autres :

- "Si quelqu'un d'autre avait un panier-repas qui sentait fort, elle ne se contentait pas de dire "Je n'aime pas cette odeur". Elle réagirait de manière excessive et l'enseignant penserait qu'elle s'est mal comportée et tout ça. Mais pour elle, l'odeur était tout simplement insupportable". P05

Plusieurs parents ont déclaré qu'ils n'avaient réalisé qu'a posteriori que certains des comportements problématiques de leurs filles pendant les repas pouvaient être dus à leur sensibilité sensorielle. Dans le même ordre d'idées, les femmes autistes ont indiqué que, surtout lorsqu'elles étaient plus jeunes, les autres comprenaient souvent mal leurs réactions à ces expériences sensorielles ou refusaient de tenir compte de leurs sensibilités sensorielles, ce qui aggravait encore leurs difficultés.

Certains participants ont estimé que les contraintes alimentaires liées à la sensibilité des femmes autistes avaient augmenté les risques de développer un TCA, car leur rapport à la nourriture avait toujours été difficile. Plusieurs participants, en particulier des professionnels de la santé, ont établi des parallèles avec la présentation de l'étude intitulée "Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID)", un TCA récemment introduit qui n'est pas motivé par des préoccupations liées au poids et à la forme (American Psychological Association 2013).

- "Je pense qu'il y a aussi le croisement avec l'ARFID. Ils sont assez restrictifs sur le type d'aliments qu'ils vont manger, assez pointilleux sur les textures, les goûts, la façon dont ils sont préparés. Et cela peut parfois basculer dans des habitudes alimentaires plus rigides." PS02

Quelques-unes des femmes et des parents, qui sont tombés sur cette catégorie, se sont même demandé si ce diagnostic aurait été plus approprié que celui de l'AN, ou si l'un des deux s'était transformé en l'autre.

Sensations internes et corporelles

L'hypersensibilité aux stimuli sensoriels s'applique également aux sensations internes. Pour certaines femmes, les sensations internes associées à l'alimentation, telles que la sensation de ballonnement ou la sensation de digérer la nourriture, étaient très pénibles et elles ont déclaré avoir restreint leur alimentation pour éviter ces sensations. Bien que certains parents aient émis l'hypothèse que cela puisse être le cas, ce sont principalement les femmes autistes elles-mêmes qui ont décrit ce phénomène.

- "Cette sensation de prendre du poids... c'est ce qui me pousse à me limiter pour la nourriture, parce qu'il ne s'agit pas de "oh mon dieu, mon estomac est vraiment gros", mais plutôt de "je n'aime pas la sensation de mon estomac". FA11

En revanche, plusieurs autres femmes ont parlé d'une hyposensibilité aux sensations internes, qui entraînait des difficultés d'interception, c'est-à-dire la capacité de percevoir l'état interne du corps. Il en résulte des difficultés d'intéroception, c'est-à-dire la capacité à percevoir l'état interne du corps.

Il en résulte une difficulté à reconnaître et à comprendre les émotions, ainsi qu'à interpréter les sensations liées à l'alimentation, telles que la faim et la satiété. Certains ont déclaré manquer systématiquement des repas parce qu'ils n'avaient pas remarqué qu'ils avaient faim. D'autres mangeaient trop sans s'en rendre compte et se sentaient si mal à l'aise qu'ils limitaient ensuite leur consommation de nourriture. Cette femme a décrit comment ses difficultés d'intéroception pouvaient entraîner les deux :

- "Je ne suis pas très douée pour juger de mes propres impressions ou sensations physiques. Je ne comprends pas vraiment mes réactions de soif et de faim, ni mes réactions de satiété, ce qui influence vraiment mon alimentation car je peux très facilement me gaver ou manquer des repas". FA09

Les difficultés d'intéroception ont été considérées comme une voie vers l'établissement de comportements de TCA, tels que la diminution de la consommation de nourriture pendant de longues périodes ou l'entrée dans un cycle de frénésie et de restriction. Pour certaines femmes, cela signifiait également qu'elles n'avaient jamais été capables de réguler leur alimentation sans se fier à des indices externes, tels que le moment de la journée ou la taille d'un plat, avant même le début de leurs TCA. Cela a été décrit comme un défi supplémentaire pour surmonter leurs TCA et développer une routine alimentaire saine.

Plusieurs professionnels de la santé ont souligné que cela semblait être propre à la présentation des femmes autistes souffrant d'AN.

- "Les filles non autistes ressentent effectivement la faim, mais elles travaillent activement contre cette sensation de faim. Certaines des filles autistes avec lesquelles j'ai parlé ne semblent pas la reconnaître [...] il y a quelque chose dans leur profil sensoriel qui signifie peut-être qu'elles ne ressentent pas la faim de la même manière". PS02

Interaction et relations sociales

Tous les participants ont parlé des difficultés que les femmes autistes éprouvent depuis longtemps en matière d'interaction sociale et de communication, notamment des difficultés dans les relations amicales et des expériences de solitude, de harcèlement et de maltraitance, qui affectent leur alimentation.

Les difficultés d'interaction sociale les rendaient vulnérables aux expériences négatives et les laissaient dans un état constant de confusion et d'épuisement. Restreindre leur alimentation a été décrit comme un moyen de faire face aux difficultés sociales et de distraire ou d'engourdir les émotions qui en découlent. La citation suivante illustre comment le fardeau émotionnel de la perte d'un ami a conduit cette femme à se plonger dans des comportements de TCA :

- "Je pense que je me sentais très seule après que [mon seul ami ait changé d'école] et cela a eu des conséquences, et je pouvais me consacrer à la nourriture et à l'exercice et oublier tout le reste. FA07

Dans de nombreux cas, les difficultés sociales des femmes autistes se sont aggravées, ou leur prise de conscience a augmenté, à mesure qu'elles atteignaient l'adolescence, qui a coïncidé avec le début de leurs TCA.

Une autre façon dont les difficultés sociales peuvent affecter l'alimentation restreinte semble être l'évitement des environnements sociaux qui impliquent la nourriture. Par exemple, plusieurs femmes ont décrit comment elles ont commencé à réduire leur consommation de nourriture lorsqu'elles ont sauté le déjeuner dans les cantines scolaires parce qu'elles se sentaient dépassées par l'environnement social ou sensoriel, n'avaient personne avec qui s'asseoir ou voulaient éviter les brimades.

- "Le moment où j'ai arrêté de manger à l'école, c'est parce qu'il y avait une grande cantine, beaucoup de monde, beaucoup de choses sociales, beaucoup de bruit". FA03

Conscience de soi et identité

Presque tous les participants ont parlé des femmes autistes qui manquent de sens de soi, qui se sentent différentes et qui ne s'intègrent pas dans le développement de leurs TCA. Ces sentiments provoquaient des troubles émotionnels, auxquels elles auraient tenté de faire face en s'immergeant dans les comportements des TCA. En outre, pour certaines femmes, le fait de suivre un régime ou de se concentrer sur leur apparence a été utilisé comme un moyen de s'intégrer à leurs pairs, ou encore les TCA leur ont donné un sentiment d'identité.

Les femmes autistes ont principalement attribué leur sentiment de différence et leur manque de sentiment d'identité au fait qu'elles n'ont pas pu donner un sens à leurs expériences autistiques. La citation suivante illustre comment le manque de compréhension de cette femme pour ses différences liées à l'autisme a affecté son estime de soi :

- "Vous avez constamment l'impression d'échouer, vous vous sentez différente, vous pensez que tout est de votre faute parce que vous ne savez pas qu'il y a quelque chose de différent en vous". FA08

Aucune des femmes n'avait reçu de diagnostic d'autisme lorsque leurs difficultés alimentaires sont apparues, et de nombreux participants se sont demandé si les femmes auraient trouvé plus facile de s'en sortir si elles avaient su qu'elles étaient autistes. Plusieurs parents se sont reprochés de ne pas avoir reconnu les difficultés de leur fille ou de ne pas s'être suffisamment battus pour obtenir le bon diagnostic dans l'enfance.

- "Je me demande si, si j'avais découvert l'autisme plus tôt, j'aurais pu prévenir le trouble de l'alimentation. Ou au moins d'empêcher qu'il n'atteigne ce point critique". P10

Pour certaines femmes, les luttes avec leur sens du soi les ont amenées à se concentrer sur leur poids et leur forme. Pour tenter de donner un sens à leur expérience de ne pas s'intégrer, quelques femmes ont conclu que la raison devait être liée à leur corps et à leur apparence.

Pour d'autres, le fait d'être exposés aux messages sociétaux sur l'importance de la minceur des femmes les a poussées à vouloir modifier leur poids et leur silhouette afin de s'intégrer et de se rapprocher de leurs pairs.

- "Toute sa vie [ma fille] a été entourée de femmes qui parlaient de régimes, vous savez, j'aurais aimé que mes jambes ne soient pas si grosses, toutes ces choses. Et [ma fille] savait que c'était important, même si elle ne se souciait pas de son apparence, mais elle savait que c'était une chose pour les femmes normales, pour les autres femmes, et elle voulait être la même". P12

Dans quelques cas, l'anorexie et ses valeurs, y compris le désir d'être mince, ont fourni un sentiment d'identité qui faisait défaut aux femmes autistes.

- "Je n'ai jamais eu une grande estime de moi-même, et je pense que peut-être [l'anorexie] est ensuite devenue un peu comme une identité. En allant à l'hôpital et en étant consciente que tout le monde est dans la même condition, vous devenez beaucoup plus consciente de certains traits d'anorexie et vous les assumez en quelque sorte" FA08

Ces femmes ont déclaré avoir imité les autres et adopté leurs valeurs anorexiques comme moyen de se camoufler et de passer dans le monde neurotypique.

Pourtant, bien que toutes ces femmes aient fait état de problèmes liés à leur perception de soi, pour quelques-unes seulement, cela s'est traduit par une surestimation de leur poids et de leur forme, comme le montrent les exemples ci-dessus. La plupart des femmes autistes ont souligné que la perte de poids n'était pas l'objectif initial de leur comportement face aux TCA, mais plutôt une conséquence secondaire et involontaire.

- "Ce que je voulais, c'était pouvoir limiter la nourriture et faire de l'exercice à outrance sans perdre de poids. C'est pourquoi c'était si atypique. C'était plutôt des comportements que j'adoptais pour me sentir calme, mais qui conduisaient à une perte de poids catastrophique". FA13

L'hypothèse selon laquelle les problèmes d'image corporelle sont à l'origine de leur comportement face aux TCA a donné à ces femmes un sentiment d'incompréhension et d'aliénation encore plus grand, ce qui a contribué à leur donner l'impression d'être différentes.

Le rôle des problèmes de poids et de forme est un domaine où les perceptions de certains parents diffèrent de celles des femmes autistes. Plusieurs parents ont estimé que les problèmes de poids et de forme devaient être directement liés à la faible estime de soi et au TCA de leurs filles. Toutefois, quelques-uns ont également déclaré que les problèmes d'image corporelle ne jouaient pas de rôle dans les TCA de leurs filles, ou ont reconnu les raisons plus nuancées des problèmes apparents d'image corporelle et leur relation avec l'autisme sous-jacent, comme l'ont décrit les femmes autistes.

Conformément à l'idée que la plupart des TCA des femmes autistes ne sont pas principalement dus à l'influence du poids et de la forme sur l'auto-évaluation, les professionnels de la santé ont noté que de nombreuses femmes autistes semblaient moins attirées par la comparaison de leur apparence avec les autres ou par la fierté de leur perte de poids. Ils ont également signalé que les femmes autistes ont tendance à avoir des comportements moins compétitifs en milieu hospitalier que les autres femmes atteintes d'AN.

- "Quand on le décortique, il n'est pas orienté de la même façon, ce n'est pas une question d'image corporelle, elles se moquent de ce que les autres pensent de leur corps". PS10

Difficultés émotionnelles

De nombreuses femmes ont indiqué qu'elles éprouvaient depuis longtemps des difficultés à identifier, réguler et communiquer leurs émotions, ce qui entraînait une confusion émotionnelle et le sentiment d'être submergées. Elles ont également déclaré avoir régulièrement des expériences difficiles et émotionnellement perturbantes, et certains professionnels de santé ont suggéré que les personnes autistes pourraient être particulièrement vulnérables à des expériences traumatisantes et difficiles. Les récits des participantes suggèrent que les femmes autistes souffrant d'AN peuvent avoir recours à la privation et à d'autres comportements liés aux TCA, comme l'exercice, afin de s'engourdir ou de se distraire d'émotions accablantes et déroutantes.

C'est un phénomène que certaines ont découvert accidentellement, mais qu'elles ont ensuite appris à utiliser de manière ciblée. Cette citation d'une femme illustre comment la restriction a offert une solution à ses crises auparavant incontrôlables :

- "Lorsque je restreignais mon alimentation, j'obtenais ce sentiment de calme, et je sais que je suis plus en sécurité, je sais que je ne vais pas connaître ces crises qui me gênaient et m'effrayaient [...] Donc je ne perdais plus la tête." FA03

Les professionnels de santé ont reconnu que les TCA chez les femmes autistes sont souvent liées à d'autres problèmes de santé mentale, en particulier l'anxiété.

- " [Leur TCA] est un moyen de canaliser l'anxiété. Elles peuvent se contenter de s'inquiéter de la nourriture et de rien d'autre, et cela leur semble plus facile à gérer que tout ce qui leur arrive dans la vie et qui leur paraît horrible". PS09

Au cours des entretiens, presque toutes les femmes ont décrit des problèmes de santé mentale supplémentaires, qu'elles considéraient comme étroitement liés à leur autisme et à leur déficience intellectuelle.

- "Mon TOC [trouble obsessionnel compulsif] a commencé à s'aggraver lorsque j'ai commencé à lutter contre mon trouble alimentaire. Il semble que j'ai juste des sortes de variations sur le même thème, avec le TOC et avec le trouble alimentaire. Le problème ne semblait pas être le contenu de mes pensées, mais la façon dont je pensais". FA05.

De même, la citation de cette femme illustre l'interaction complexe entre l'autisme, les difficultés émotionnelles, les difficultés d'intéroception et les comportements liés aux TCA :

- "J'interprète mal [les émotions] comme des symptômes physiques et cela me rend très anxieuse : Est-ce que je suis malade ? Est-ce que je vais vomir ? Et c'est là que j'arrête de manger parce que je sais que cela va amortir et calmer les choses, donc mes émotions alimentent mes comportements de trouble alimentaire, alors que je pense que mes difficultés à faire face aux émotions proviennent peut-être davantage de l'autisme". FA08

L'un des plus grands défis du rétablissement a été de renoncer à leurs comportements de TCA, mais de ne pas trouver d'autres moyens d'y faire face :

- "Quand elle avait un IMC de 12, elle avait ce contrôle parce qu'elle n'avait pas d'hormones, pas d'émotions, rien. En dehors du fait que cela pouvait vous tuer, c'était assez bon pour elle. Mais une fois qu'elle allait mieux, toutes ces pensées sont revenues dans son cerveau, et son esprit se sentait bien plus mal". P03

- "J'imagine parfois la vie sans [AN], et je pense alors, en fait, que j'aurais encore beaucoup de problèmes, mais que je n'aurais pas mon mécanisme d'adaptation. FA05

Styles de pensée

Les participants ont parlé de plusieurs styles de pensée autistiques contribuant à l'AN chez les femmes autistes, notamment la pensée littérale, les intérêts obsessionnels et intenses et la pensée rigide, car ils les rendent plus vulnérables à l'élaboration de règles concernant l'alimentation et la nourriture, et/ou rendent plus difficile de s'éloigner de ces règles une fois qu'elles ont été établies. Tous les participants de tous les groupes l'ont mentionné, bien que les styles de pensée liés à l'autisme qui, selon eux, donnent lieu à des difficultés alimentaires, varient d'une participante à l'autre. De nombreux participants ont mentionné plusieurs styles de pensée comme étant pertinents :

- "L'autisme et la pensée routinière et rigide ont maintenu le trouble alimentaire. Je pense que c'est la raison pour laquelle mon rétablissement a pris tant de temps pour arriver à ce que j'appellerais un véritable rétablissement. Pour moi, l'anorexie n'est qu'un symptôme, et la cause en est l'autisme". FA03

Bien que les participants aient reconnu que ces modes de pensée étaient de plus en plus ancrés dans la persistance des difficultés TCA, ils ont indiqué qu'ils avaient précédé leurs difficultésTCA et qu'elles étaient étroitement liées à leur autisme.

- "Nous savons que certains de ces traits sont plus marqués lorsqu'ils sont dénutris, et que lorsqu'elles reprennent du poids, ils s'améliorent. Mais pour ces femmes, elles ne s'améliorent jamais complètement, ce qui est une des raisons de penser qu'il s'agit de traits durables, plutôt que d'états, antérieurs au trouble de l'alimentation". PS01.

Pensée littérale

Dans certains cas, le traitement littéral de l'information a conduit à une distorsion de la pensée concernant l'alimentation saine et l'image corporelle, qui a ensuite donné naissance à des cognitions et des comportements liés au TCA. Les parents, en particulier, ont remarqué que leurs filles avaient tendance à donner un sens au monde d'une manière très "noir et blanc".

- "Elle prend les choses comme étant absolument vraies et ne peut pas faire face aux nuances, aux contre-vérités ou au manque de clarté. Cela se traduit aussi par une réflexion "tout ou rien" : "Si je ne suis pas mince, alors je suis grosse et horrible", sans rien entre les deux. P13

Dans de nombreux cas, des commentaires entendus, des conseils de santé publique et des leçons à l'école sur l'alimentation saine, tels que "la graisse est mauvaise pour vous", ont été décrits comme donnant initialement lieu à des règles rigides sur l'alimentation et l'exercice physique et ont donc conduit au développement du TCA.

Intérêts particuliers

La pensée obsessionnelle et les intérêts " spécifiques " intensifs liés aux comportements de TCA ont également contribué à l'AN des femmes autistes.

- "Elle a toujours été obsédée par certaines choses, et une fois qu'elle a commencé à manger et à se nourrir sainement, cela est devenu extrême et l'a rendue très vite malade". P11

Pour les femmes de cette étude, ces intérêts comprenaient l'exercice, la nutrition, le végétalisme ou les préoccupations environnementales. La passion pour le comptage et le contrôle des chiffres, comme le comptage des calories ou la recherche de schémas dans les chiffres sur les balances, était également fréquente. Pour de nombreuses femmes autistes, ces intérêts ont été décrits comme une source importante de plaisir et un moyen de soulager l'anxiété et d'apporter le calme, ce qui a contribué à leur persistance.

Pensée rigide

Un autre style de pensée lié à l'autisme qui, pensait-on, provoquait et entretenait les TCAchez les femmes autistes, était la pensée rigide et inflexible. Les participants ont décrit comment la pensée rigide des femmes autistes entraînait des difficultés à planifier les tâches quotidiennes et à s'adapter aux exigences changeantes de la vie quotidienne, ce qui provoquait à son tour du stress et des troubles émotionnels. De nombreux participants ont estimé que ce mode de pensée rigide rendait également plus difficile de surmonter les schémas de pensée anorexiques et de ne pas retomber dans des comportements par habitude.

- "Parfois, c'est juste une habitude que je vais [adopter des comportements de TCA], parce que c'est ce que j'ai fait ces 15 dernières années, plutôt qu'un comportement impulsif, si cela a un sens". FA04

Toutefois, certains participants ont reconnu que la rigidité pourrait également être un outil important pour le rétablissement, ce qui pourrait stimuler la détermination à aller mieux.

- "Je pense que le TSA rend la tâche si difficile pour elle de changer d'avis [...] Je sais qu'une fois qu'elle a pris une décision sur quelque chose, il est très difficile de la changer. Je vis donc dans l'espoir qu'un jour elle décidera qu'elle va aller mieux, parce que si elle le fait, parce qu'elle est tellement déterminée, elle le fera. Mais jusqu'à ce qu'elle prenne cette décision, c'est une bataille". P04.

Besoin de contrôle et de prévisibilité

Les participants ont décrit comment la pensée rigide des femmes autistes et leur difficulté à faire face aux changements, qu'ils considèrent comme liés à leur autisme, suscitent un besoin de contrôle et de prévisibilité. Les femmes semblent répondre à ce besoin en contrôlant leur alimentation, parfois de manière ritualisée.

Si la plupart des femmes autistes se rappellent qu'elles ont pu s'en sortir dans leur petite enfance, lorsque leur vie était plus structurée, elles ont souvent commencé à avoir des difficultés au début de la puberté. Les parents et les professionnels de la santé, en particulier, ont estimé que les changements hormonaux et les extrêmes émotionnels qui en résultaient pendant cette période accentuaient encore les sentiments de confusion et la perception de perte de contrôle.

Les événements stressants de la vie dont les résultats sont imprévisibles, comme la maladie ou les conflits familiaux, ou les transitions vers une nouvelle école ou université, ont également été décrits comme entraînant une aggravation des comportements alimentaires. Bien que plusieurs femmes aient remarqué ces tendances, cela était particulièrement clair pour les parents et les professionnels de la santé.

Être capable de prendre le contrôle de quelque chose, avoir des règles claires à suivre et créer une prévisibilité ont été compris comme des fonctions puissantes de l'AN chez les femmes autistes. Le besoin de contrôle inhérent aux femmes autistes, leur difficulté à changer et leur tendance à suivre des routines ont également rendu le rétablissement difficile et, dans certains cas, les ont même fait douter de leur capacité à surmonter leurs difficultés de TCA.

- "Il semble que j'aie un fort besoin de contrôle ; j'essaierai toujours de le combler avec quelque chose. Et si je pouvais m'en débarrasser, si je pouvais apprendre à penser différemment... ce serait probablement la seule façon de vraiment me rétablir". FA03

Modèle de difficultés alimentaires contraignantes spécifique à l'autisme

Sur la base de ces résultats, nous avons développé un modèle théorique basé sur l'hypothèse de mécanismes spécifiques à l'autisme pour les difficultés alimentaires restrictives (...)

Nous proposons que l'autisme puisse donner lieu à des comportements alimentaires contraignants par une voie directe et une voie indirecte. Il semble qu'il existe une série de difficultés liées à l'autisme que les personnes autistes qui développent des difficultés alimentaires contraignantes pourraient rencontrer dans leur vie. Ces difficultés semblent être liées à des caractéristiques essentielles de l'autisme, telles que les sensibilités sensorielles, les difficultés sociales et émotionnelles, et leurs profils cognitifs. Dans la voie directe, les difficultés liées à l'autisme, qui tournent autour de l'alimentation et des comportements liés au TCA, sont considérées comme augmentant le risque d'une alimentation sévèrement restreinte. Par exemple, les aversions sensorielles liées à l'alimentation ou les intérêts spécifiques axés sur l'alimentation ou l'exercice physique peuvent contribuer directement à une alimentation restreinte et aux comportements connexes. Dans la voie indirecte, on pense que les difficultés liées à l'autisme entraînent des conséquences émotionnelles négatives, et nous suggérons que l'alimentation restreinte est utilisée comme une tentative mal adaptée pour y faire face.

Par exemple, pour une personne autiste non diagnostiquée et non soutenue, une longue histoire d'ostracisme social et de victimisation par les pairs peut engendrer une détresse émotionnelle ; et elle peut découvrir que la restriction de l'apport alimentaire sert à engourdir ces sentiments, tandis que l'expérience du contrôle de son apport calorique aide à apaiser son anxiété. Il est important de noter que des facteurs externes, tels que le fait d'être harcelée, d'être mal comprise parce que l'autisme de la personne n'est pas reconnu, les événements stressants de la vie ou la puberté, sont susceptibles de jouer un rôle important dans la voie indirecte. Ces facteurs peuvent modérer la relation entre les difficultés propres à l'autisme et les conséquences émotionnelles. La nature des difficultés initiales et la combinaison de différents facteurs vécus par un individu peuvent entraîner une variété de présentations alimentaires restrictives. Par exemple, une forte aversion pour les caractéristiques des aliments peut entraîner une présentation plus "de type ARFID", tandis que les problèmes de relations ou d'expériences sociales, qui affectent le sentiment d'identité de l'individu et orientent son attention vers le poids et la forme, peuvent entraîner une présentation AN plus traditionnelle. On suppose que les comportements alimentaires contraignants sont maintenus parce que leurs résultats réduisent directement les difficultés liées à l'autisme de l'individu et leurs conséquences émotionnelles négatives : (1) engourdissant ou en résolvant certaines expériences sensorielles et émotionnelles ; (2) introduisant le calme en donnant un sentiment de contrôle et en offrant une prévisibilité. Dans le même temps, les TCA et l'effet de la privation de nourriture peuvent s'opposer à cet effet d'amélioration et exacerber certaines des difficultés initiales.

Discussion

Cette étude qualitative examine spécifiquement la manière dont l'AN se développe et se maintient chez les femmes autistes, en combinant les perspectives des femmes autistes sur l'AN, des parents et des professionnels de santé. Nos entretiens suggèrent que les femmes autistes avec AN vivent leur autisme et l'AN comme étant étroitement liés. L'AN chez les personnes autistes semble être lié à des sensibilités sensorielles, à des difficultés d'interaction et de relations sociales, au sentiment de soi et d'identité des femmes autistes, à des difficultés émotionnelles, à des styles de pensée autistiques et à un besoin de contrôle et de prévisibilité. En outre, nous nous appuyons sur ces résultats pour proposer un modèle théorique des processus hypothétiques par lesquels les traits autistiques peuvent donner lieu et maintenir des difficultés alimentaires restrictives chez les personnes autistes.

Les parents ont pu apporter une perspective de développement et des idées sur des domaines de l'histoire personnelle auxquels les femmes autistes ont eu plus de mal à réfléchir, comme les facteurs déclenchants qui ont précédé les épisodes de troubles de l'alimentation. Les professionnels r des modèles de comportement communs en travaillant avec plusieurs femmes autistes, tout en les comparant à leurs clients non autistes. Bien que certains cliniciens puissent manquer de confiance pour traiter ces personnes (Kinnaird et al. 2017), il est à noter que les professionnels de la santé de notre étude ont fait preuve d'une perspicacité clinique pertinente et ont abordé des thèmes similaires à ceux des femmes autistes. Étant donné le rôle des parents et des praticiens dans la facilitation de l'accès et l'apport d'un soutien, une plus grande sensibilisation aux différentes présentations possibles des difficultés alimentaires restrictives dans l'autisme et une compréhension commune des difficultés des femmes semblent être essentielles pour améliorer les résultats pour les filles et les femmes concernées.

Les résultats de la présente étude concordent avec ceux de Kinnaird et al. (2019b), même s'ils ont été menés sur des échantillons distincts et que les premiers auteurs du présent document n'étaient pas au courant de leurs conclusions au moment de l'analyse. Les deux études suggèrent que les femmes autistes ont vécu leur AN et leur autisme comme étant profondément liés, les traits liés à l'autisme contribuant tous deux au développement de l'AN et rendant la récupération plus difficile (Kinnaird et al. 2019b). Cette étude vient compléter les conclusions de Kinnaird et al. (2019b) en mettant en lumière certains des processus sous-jacents par lesquels les traits liés à l'autisme peuvent amener l'individu à adopter des comportements alimentaires restrictifs ou à maintenir un TCA une fois qu'il s'est développé. Kinnaird et ses collaborateurs (2019b) ont suggéré que de nombreux facteurs identifiés comme contribuant au développement et au maintien de l'AN, tels que la sensibilité sensorielle et les difficultés de communication sociale, sont également à l'origine des difficultés des femmes autistes à s'engager dans un traitement.

Kinnaird et ses collaborateurs (2019b) ont rapporté que les participantes ont décrit comment le désir de perdre du poids, une faible estime de soi et des problèmes d'image corporelle étaient moins pertinents dans le développement de leur maladie par rapport à d'autres motivations qui sont moins souvent associées à l'AN. Dans le même ordre d'idées, de nombreuses femmes de notre étude ont souligné que les préoccupations liées au poids et à la forme n'étaient pas le moteur de leurs comportements alimentaires restrictifs. En outre, lorsque les préoccupations liées au poids et à la forme jouaient un rôle, cette étude a permis de mieux comprendre les motivations liées à l'autisme qui semblent sous-tendre ces préoccupations.

Contrairement aux conclusions de Kinnaird et al. (2019b), la faible estime de soi s'est révélée très pertinente pour les femmes de l'échantillon actuel, qui se sentaient différentes et avaient du mal à se sentir elles-mêmes parce que leur autisme n'était pas reconnu. Toutefois, cette constatation s'écarte de la compréhension traditionnelle de la faible estime de soi dans les TCA, car elle est étroitement liée au fait que ces femmes sont autistes.

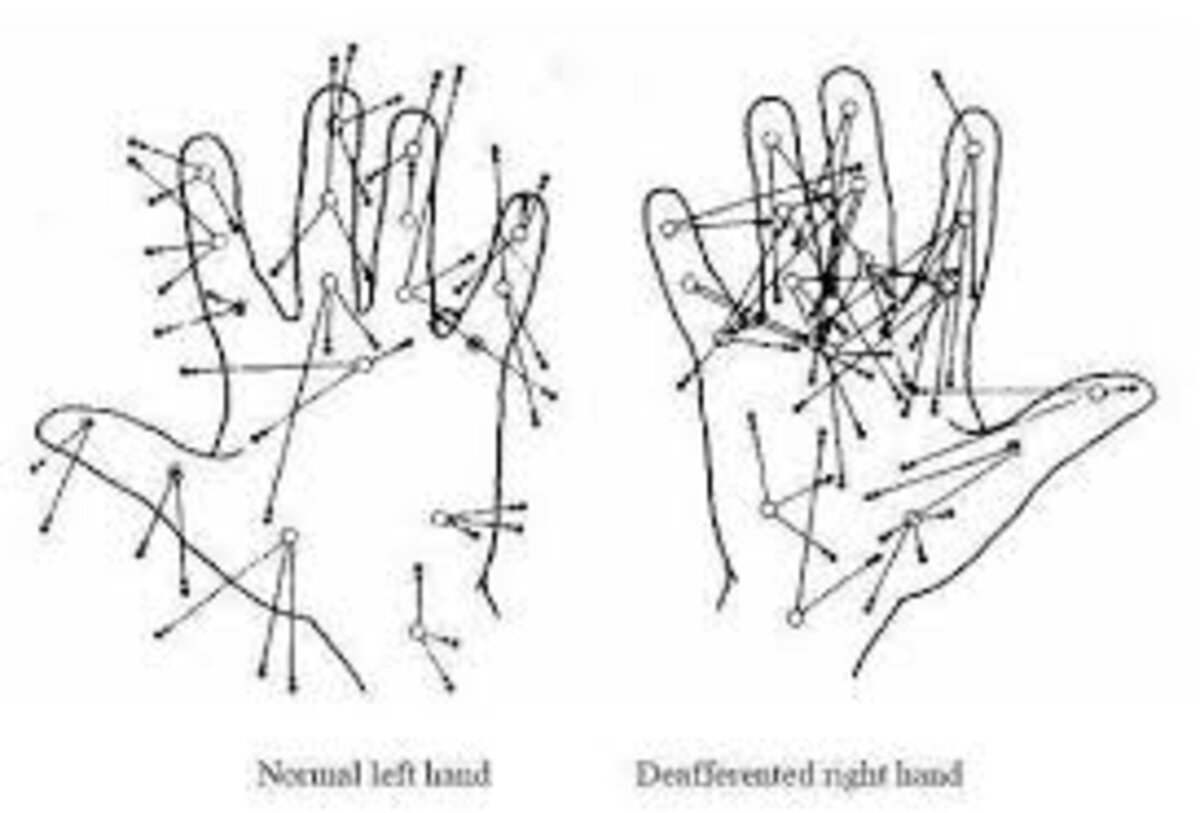

Sur la base des résultats de nos entretiens, nous avons élaboré un modèle théorique des mécanismes spécifiques à l'autisme pour les difficultés alimentaires contraignantes, en émettant l'hypothèse que les difficultés liées à l'autisme peuvent contribuer au développement et au maintien de comportements alimentaires contraignants chez les personnes autistes (Fig. 1). Notre modèle propose que les comportements alimentaires contraignants et les difficultés qui en découlent chez les personnes autistes peuvent découler directement de leur autisme, par exemple en reflétant des aversions sensorielles pour les aliments. Les difficultés alimentaires peuvent également survenir dans le cadre d'une tentative de faire face aux défis indirects liés à l'autisme, tels que les problèmes de santé mentale ou d'identité qui en découlent. L'adoption de comportements alimentaires restrictifs et l'effet de la privation de nourriture semblent engourdir ou résoudre la surcharge émotionnelle et sensorielle, et le contrôle de la consommation alimentaire peut contrer l'anxiété découlant du fait d'être dans un environnement imprévisible. Chacun des thèmes, qui ont été saisis par l'analyse thématique (voir tableau 2), recouvre de multiples éléments de ce modèle (Fig. 1). Le modèle illustre la manière dont les différents thèmes peuvent être liés et interagir les uns avec les autres, et met ainsi en évidence les processus potentiels et les mécanismes sous-jacents par lesquels l'autisme peut donner lieu et maintenir des comportements alimentaires restrictifs, qui, dans leur extrême forme, prennent la forme d'un TCA. La discussion théorique supplémentaire des thèmes et des données, qui a fait partie de l'élaboration du modèle, a ajouté une autre couche d'interprétation, telle que la conceptualisation du fait que les facteurs sous-jacents pourraient avoir différents types d'influence (c'est-à-dire directe et indirecte) sur les difficultés alimentaires restrictives ou que les facteurs qui causent et maintiennent ces difficultés pourraient être catégorisés comme étant soit des difficultés liées à l'autisme, soit des conséquences émotionnelles négatives, soit des influences externes.

De nombreux éléments du modèle proposé ont été établis à la fois dans les populations d'AN et d'autisme, ce qui confirme leur pertinence pour l'AN dans l'autisme. Par exemple, les personnes autistes et les personnes atteintes d'AN présentent des difficultés sociales (Zucker et al. 2007), une dysrégulation émotionnelle (Oldershaw et al. 2015 ; Mazefsky 2015), un taux élevé d'intolérance à l'incertitude (Brown et al. 2017 ; South et Rodgers 2017), une pensée rigide (Coniglio et al. 2017 ; Westwood et al. 2016), et même des sensibilités sensorielles générales et spécifiques à l'alimentation (Crane et al. 2009 ; Tonacci et al. 2019 ; Zucker et al. 2013 ; Kinnaird et al. 2018). Cependant, peu d'études ont examiné ces facteurs en relation avec l'autisme et l'AN au sein d'un même échantillon, et les études ont tendance à utiliser différentes formes de mesure, ce qui rend difficile la comparaison directe entre les populations.

L'accent que nous avons mis sur les femmes autistes atteintes d'AN et l'utilisation d'une méthodologie qualitative signifient que nous ne savons pas dans quelle mesure les thèmes proposés s'appliquent aux femmes atteintes d'AN qui ne sont pas autistes, bien que les professionnels de santé aient apporté quelques éclaircissements en comparant leur expérience avec les deux groupes. Étant donné le chevauchement entre les deux conditions (Westwood et Tchanturia 2017), il se peut que certains des facteurs proposés par l'étude actuelle soient spécifiques à l'autisme et que des personnes autistes (non reconnues) soient à l'origine des observations faites dans les échantillons d'AN. Il sera important pour les futures recherches d'évaluer s'il existe effectivement des différences dans ces facteurs entre les femmes atteintes d'AN avec des niveaux élevés de traits autistiques et celles qui ne sont pas autistes. Il est également possible que certains facteurs proposés concernent à la fois les femmes autistes et non autistes atteintes d'AN. Si tel est le cas, il pourrait encore y avoir des différences subtiles mais cliniquement significatives dans la manière dont ces facteurs se présentent. Par exemple, d'autres modèles d'AN suggèrent que les difficultés émotionnelles chez les AN ont tendance à être liées à l'intolérance des émotions négatives chez soi et chez les autres, ce qui entraîne un évitement émotionnel (Treasure et Schmidt 2013 ; Mansour et al. 2016), alors que les femmes autistes de l'étude actuelle semblaient avoir une incapacité sous-jacente à identifier et à réguler leurs émotions et luttaient contre la confusion émotionnelle qui en découlait. Enfin, certains facteurs pourraient être des facteurs de risque généraux pour l'AN, mais étant donné leur étroite association avec les comportements autistiques, ils sont susceptibles d'affecter les femmes autistes de manière disproportionnée, tant en termes de gravité que de nombre.

De même, si certains éléments du modèle, tels que les sensibilités sensorielles liées à l'alimentation, semblent particulièrement pertinents pour la restriction et les troubles de l'alimentation chez les autistes, d'autres éléments pourraient également être pertinents pour d'autres conditions de santé mentale.

Cela pourrait expliquer les difficultés de santé mentale concomitantes rencontrées par les femmes autistes atteintes d'AN dans notre échantillon, ce qui est conforme aux taux élevés de conditions de santé mentale supplémentaires signalées dans des échantillons similaires (par exemple Westwood et al. 2017b). Certains éléments du modèle, tels que l'intolérance à l'incertitude ou les difficultés à réguler les émotions, ont été associés à d'autres difficultés de santé mentale et à des comportements inadaptés, tels que la dépendance et la toxicomanie, chez les personnes autistes (van Wijngaarden-Cremers et van der Gaag 2015 ; South et Rodgers 2017 ; Mazefsky 2015). Ainsi, ils peuvent être des facteurs de vulnérabilité communs aux mauvais résultats de santé mentale dans l'autisme.

L'étude actuelle porte exclusivement sur les femmes. L'AN et l'autisme sont tous deux considérés comme ayant des présentations quelque peu spécifiques au genre (Stanford et Lemberg 2012 ; Hiller et al. 2014 ; Lai et al. 2015 ; Hull et al. 2017), ce qui soulève la possibilité que les interactions entre l'autisme et l'AN puissent être différentes chez les femmes et les hommes. Les taux de prévalence de l'AN étant beaucoup plus élevés chez les femmes que chez les hommes (Bulik et al. 2006 ; Nagl et al. 2016), le recrutement d'un nombre suffisant d'hommes autistes atteints d'AN pour saisir correctement leur expérience aurait dépassé la portée de ce projet. L'applicabilité du modèle proposé aux hommes autistes, aux personnes non binaires et transgenres ayant des difficultés alimentaires restrictives justifie une étude plus approfondie.

Même si cette recherche s'est concentrée sur les femmes autistes souffrant d'AN, les résultats mettent en évidence un chevauchement potentiel avec d'autres TCA restrictifs et semblent avoir une pertinence pour les difficultés alimentaires restrictives chez les personnes autistes en général. Pour la plupart des femmes de notre échantillon, les problèmes de poids et de forme ne semblaient pas être à l'origine de leur TCA, même si l'on suppose généralement que c'est le cas pour les personnes souffrant d'AN (American Psychological Association 2013 ; Fairburn et al. 1999). Au contraire, leur alimentation restrictive semblait être motivée par d'autres facteurs, tels que des sensibilités sensorielles spécifiques à l'alimentation, le désir d'éviter certaines sensations corporelles ou l'absence de signaux de faim. Pour certaines femmes, il semble y avoir des parallèles comportementaux avec les personnes atteintes d'ARFID. L'ARFID est une catégorie de TCA diagnostiquée récemment introduite, caractérisée par une alimentation évitante et restrictive associée à une incapacité à satisfaire les besoins nutritionnels et/ou énergétiques entraînant une perte de poids importante ou une incapacité à prendre le poids attendu ; des carences nutritionnelles ; et/ou des difficultés importantes de fonctionnement psychosocial, mais sans les problèmes de forme corporelle qui caractérisent l'AN (American Psychological Association 2013). Les personnes atteintes d'ARFID ont tendance à restreindre leur consommation alimentaire pour des raisons telles que l'évitement des aspects sensoriels de l'alimentation, le manque d'intérêt pour la nourriture, ou en raison des conséquences négatives redoutées (Thomas et al. 2017), et l'autisme coexiste couramment avec l'ARFID (Nicely et al. 2014). Même si l'ARFID peut se manifester tout au long de la vie, il est plus souvent considéré comme un trouble de l'alimentation chez l'enfant et peut donc être négligé ou mal diagnostiqué comme une AN chez les femmes adultes de faible poids (Becker et al. 2019). Le modèle que nous avons développé fait délibérément référence aux difficultés alimentaires restrictives en général, plutôt qu'à l'AN uniquement, car nos conclusions ne suggèrent pas nécessairement que les mécanismes spécifiques à l'autisme proposés soient limités à une catégorie de diagnostic et/ou à un niveau de gravité spécifiques. Les recherches futures devraient examiner l'absence apparente de problèmes de poids et de forme chez les femmes autistes présentant des difficultés alimentaires restrictives, et inclure des femmes présentant diverses présentations de l'alimentation restrictive afin d'établir si les éléments du modèle proposé s'appliquent également aux personnes autistes présentant des troubles alimentaires restrictifs autres que l'AN et des difficultés alimentaires restrictives à un niveau subclinique.

Toutes les femmes de notre échantillon ont reçu leur diagnostic d'autisme à l'âge adulte (âge moyen = 29,4 ans), souvent des années après avoir reçu leur premier traitement pour AN (âge moyen = 17,4 ans). Le fait d'être une femme et d'avoir d'autres conditions de santé mentale concomitantes sont des facteurs de risque de retard ou d'absence de diagnostic d'autisme, et le fait de vivre avec un autisme non diagnostiqué est associé au développement de difficultés de santé mentale (Brown et al. 2019 ; Bargiela et al. 2016 ; Leedham et al. 2019). Il n'est pas certain que certains des facteurs identifiés dans cette étude auraient affecté différemment les femmes autistes si leur autisme avait été reconnu et soutenu plus tôt dans la vie. Le diagnostic précoce de l'autisme et l'intervention d'un spécialiste auprès des jeunes filles et des femmes autistes qui risquent d'éprouver des difficultés alimentaires restrictives peuvent contribuer à prévenir le développement ou l'aggravation des symptômes de l'autisme.

Cependant, les cliniciens des services de TCA se disent peu confiants dans l'identification des personnes autistes dont ils s'occupent (Kinnaird et al. 2017), et les outils de dépistage et de diagnostic existants, notamment le QA-10 (Allison et al. 2012) utilisé dans cette étude, sont mal équipés pour détecter de manière fiable les traits autistiques dans les échantillons des services TCA (Westwood et Tchanturia 2017). Le fait de s'appuyer sur l'AQ-10 pour confirmer la présence de niveaux élevés de traits autistiques doit donc être considéré comme une limitation de l'étude actuelle. Les recherches futures devraient permettre de mieux identifier les traits autistiques dans l'AN, ce qui sera bénéfique tant pour la pratique clinique que pour la recherche.

Orientations et implications futures

Cette recherche suggère diverses pistes de recherche pour l'avenir. Par exemple, d'autres travaux qualitatifs sur d'autres échantillons et utilisant différentes approches, comme la théorie fondamentale [grounded ?], pourraient explorer l'applicabilité et affiner le modèle proposé dans ce document. De même, des études de cas cliniques systématiques pourraient être utilisées pour confirmer la pertinence des facteurs identifiés dans cette étude et déterminer le rôle d'autres facteurs potentiels, notamment la manière dont les réseaux de soutien des femmes (parents et professionnels) pourraient influencer leur expérience des TCA. Des études longitudinales et des comparaisons de groupes pourraient permettre d'établir plus précisément le rôle causal des différents facteurs et leur pertinence pour des personnes ayant des présentations différentes.

Cette recherche a des implications importantes pour le traitement des personnes autistes dans les services TCA et pour prévenir le développement ou l'aggravation des difficultés alimentaires contraignantes chez les personnes autistes. La constatation que les femmes autistes souffrant d'AN signalent des facteurs de causalité et de maintien qui ne sont pas traditionnellement associés à l'AN soulève la possibilité que les femmes autistes souffrant d'AN puissent avoir une présentation plus durable et des résultats moins bons (Nazar et al. 2018 ; Tchanturia et al. 2017) parce que les traitements standard ne traitent pas les mécanismes spécifiques à l'autisme qui sous-tendent leurs TCA Il est nécessaire que les services TCA identifient les personnes autistes dont ils s'occupent et adaptent le traitement en conséquence. À long terme, cette recherche pourrait également contribuer à la mise au point et à l'expérimentation de nouveaux traitements spécifiques de l'autisme. Les approches préventives devraient viser à soutenir les personnes à risque dans leurs difficultés, notamment aux heures de repas, et à les aider à développer des mécanismes d'adaptation alternatifs. Le modèle théorique présenté dans cette étude est basé sur l'analyse thématique des connaissances des femmes autistes souffrant d'AN, de leurs parents et des PS concernés. Il fournit donc un cadre initial utile pour l'examen des questions pertinentes concernant la restriction alimentaire chez les femmes atteintes d'AN et d'autisme ou présentant des niveaux élevés de traits autistiques. Toutefois, des travaux supplémentaires sont nécessaires pour tester empiriquement et affiner le modèle proposé dans cette étude afin de maximiser son impact.

Conclusion

Dans cette étude, nous proposons un modèle théorique des mécanismes spécifiques à l'autisme qui sous-tendent les difficultés alimentaires restrictives, basé sur l'expérience des personnes touchées et de celles qui en ont la charge. Les femmes autistes souffrant d'un AN vivent leur autisme et leurs difficultés alimentaires comme étant étroitement liés. Nos résultats suggèrent que l'AN chez les femmes autistes peut être distinct de l'AN chez les femmes non autistes en termes de présentation et de mécanismes sous-jacents. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour tester ces nouvelles connaissances sur la nature de l'AN dans l'autisme. Les résultats de cette étude pourraient être directement utiles aux personnes concernées en les sensibilisant davantage aux présentations restrictives de l'alimentation propres à l'autisme et en aidant les services TCA à améliorer la manière dont ils traitent les personnes autistes atteintes d'anorexie mentale.

Autisme & Anorexie: "Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas avoir accès au soutien...

23 févr. 2021 -... c'est l'impact de l'autisme" : L'expérience des services pour les troubles alimentaires du point de vue des femmes autistes, des parents et des professionnels de la santé. Incompréhension de l'autisme et des traits autistiques, un seul traitement ne convient pas à toutes , améliorer l'accessibilité et la participation aux services.

Le lien entre l'anorexie et l'autisme, explications

11 déc. 2020 - Depuis 40 ans, la question se pose du lien entre l'anorexie et l'autisme. Le point sur les études en la matière.

L'autisme et l'anorexie mentale ont-ils des comportements alimentaires en commun ?

6 juin 2020 - L'autisme et l'anorexie mentale ont des comportements alimentaires communs. Il existe des similitudes et des différences, mais les comportements fréquemment observés dans le spectre autistique sont généralement plus fréquents dans l'anorexie qu'on ne le pensait auparavant, et ils persistent même après la normalisation du poids de la personne concernée.

Le lien invisible entre autisme et anorexie

29 juil. 2019 - L'anorexie se retrouve fréquemment dans l'autisme. Pourquoi et comment ?

Les traits de l'autisme dans l'enfance liés aux troubles alimentaires à l'adolescence

5 juin 2020 - Les troubles de l'alimentation et l'autisme peuvent partager la même biologie sous-jacente. Des chercheurs ont découvert que les adolescents ayant des habitudes alimentaires désordonnées présentaient davantage de traits autistiques à l'âge de 7, 11 et 14 ans, ce qui suggère que ces traits augmentent les chances de développer un trouble alimentaire.