autismsciencefoundation.wordpress.com Traduction de "The Year in Review, 2021" 16 décembre 2021 par Autism Science Foundation

Cette année a été remplie à la fois de défis et de signes encourageants de progrès. Le monde continue de faire face aux nombreuses difficultés liées à la pandémie de COVID-19, qui ont eu un impact négatif sur la communauté, y compris sur les scientifiques qui étudient l'autisme. Les familles et les individus continuent de présenter des besoins individualisés et spécialisés, en particulier ceux des communautés raciales et ethniques diverses, les femmes et les filles, et nous continuons à comprendre les besoins spécifiques de ces groupes. Par exemple, la fin de l'année a vu la publication d'un rapport de la Commission Lancet, qui introduit officiellement le concept d'"autisme profond [sévère]" représentant des individus ayant des besoins de soutien différents. De nouvelles données du CDC publiées en décembre montrent également que les taux d'autisme augmentent alors que l'âge au moment du diagnostic diminue [1]. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un résumé exhaustif de toutes les découvertes sur l'autisme en 2021, nous résumons ici plusieurs découvertes importantes sur l'autisme et les nouvelles connexes de l'année dernière :

La commission du Lancet approuve l'utilisation du terme "autisme profond".

Le 6 décembre, The Lancet a publié un rapport détaillé rédigé par une équipe mondiale de chercheurs et d'intervenants dans le domaine de l'autisme. Le rapport, intitulé "The Lancet Commission on the Future of Care and Clinical Research in Autism", reconnaît que l'évaluation et la prise en charge efficaces de l'autisme nécessitent des approches de soins personnalisées et échelonnées qui répondent aux besoins de l'individu tout au long de sa vie, et qu'il est urgent d'investir davantage pour développer et affiner les interventions pratiques susceptibles d'améliorer la vie des personnes autistes. La Commission a également introduit officiellement le terme "autisme profond" pour distinguer les personnes qui ont des besoins de dépendance élevés et a exhorté les décideurs à se concentrer sur les besoins uniques de ce groupe, qui représente environ 30 % des personnes autistes [2]. L'objectif de cette appellation est de reconnaître le caractère unique de ces personnes et le fait que leurs besoins de soutien et leurs résultats sont différents de ceux des autres. Il existe également des preuves que la biologie sous-jacente des personnes présentant un "autisme profond" est différente [3-5].

L'expression "autisme profond" vise à décrire les personnes autistes qui sont susceptibles d'avoir besoin d'un soutien 24 heures sur 24 tout au long de leur vie. Le rapport indique que des catégories utiles telles que l'"autisme profond" peuvent attirer l'attention sur les besoins différents de différentes personnes. En fait, l'objectif du nouveau terme "autisme profond" est de fournir aux parents, aux prestataires de services et au public le langage nécessaire pour garantir que chaque personne autiste bénéficie des aménagements et des interventions dont elle a besoin [2]. Celles-ci peuvent varier considérablement. Certaines des personnes diagnostiquées autistes ont un comportement destructeur ou d'automutilation. Certains présentent des déficiences intellectuelles, d'autres sont des élèves brillants. Certains sont incapables d'accomplir des tâches élémentaires comme se brosser les dents ou s'habiller ; d'autres peuvent mener une vie totalement indépendante. L'autisme est un trouble pour lequel il n'existe pas deux diagnostics identiques, et des termes comme "autisme profond" aident à distinguer les besoins.

Les CDC signalent que la prévalence de l'autisme continue d'augmenter

Le réseau ADDM des CDC a publié cette année des données actualisées sur la prévalence de l'autisme, annonçant qu'un enfant de 8 ans sur 44 est diagnostiqué autiste [1]. Il s'agit d'une augmentation par rapport au chiffre d'un enfant de 8 ans sur 54 rapporté en mars 2020. En utilisant une méthodologie légèrement différente mais validée par rapport aux années précédentes [6], les nouvelles données du CDC confirment que la prévalence et les diagnostics de l'autisme ont augmenté de façon constante au cours des cinq dernières années.

Les informations du CDC montrent clairement que nous parvenons de mieux en mieux à diagnostiquer l'autisme et à l'identifier plus tôt, ce qui est encourageant car la recherche a constamment montré la valeur d'une intervention précoce. Cependant, plus de 58 % des enfants identifiés présentaient une déficience intellectuelle ou une déficience intellectuelle limite. Cette cohorte d'enfants atteints d'autisme profond mérite une plus grande attention de la part des décideurs et des prestataires de services, car leurs besoins sont radicalement différents de ceux des enfants présentant des formes plus légères d'autisme. Si la prévalence a augmenté, les données démographiques relatives à la race, à l'origine ethnique et aux capacités cognitives sont restées relativement stables par rapport à la dernière estimation de la prévalence [1]. Ces informations appellent à une meilleure compréhension de la nature de cette augmentation au-delà des simples pratiques de diagnostic, notamment en alertant les pédiatres et en soutenant des études plus approfondies et plus étendues des interactions gène x environnement [7]. Un exemple serait l'influence différentielle des produits chimiques toxiques sur les cellules présentant des mutations génétiques associées à l'autisme, qui a révélé une susceptibilité aux expositions aux produits chimiques toxiques dans les cellules présentant des variations liées à l'autisme [8].

Atteindre les personnes difficiles à atteindre

On sait depuis longtemps que les personnes issues de milieux raciaux et ethniques divers sont diagnostiquées plus tard, voire pas du tout. Des années et des années de données du CDC montrent que si cette tendance s'améliore,

il reste problématique en termes d'accès équitable aux services. Elle engendre également un autre problème qui perpétue le sous-diagnostic et le manque d'accès : les familles issues de communautés raciales et ethniques diverses ne sont pas assez étudiées dans le cadre de la recherche, ce qui signifie que la plupart des résultats de la recherche s'appliquent aux communautés blanches, et non aux communautés représentées dans le monde réel qui ont besoin d'aide [9]. Cette année, quelques études ont spécifiquement ciblé les familles hispaniques [10] ou noires et hispaniques [11, 12] et ont constaté que leurs besoins étaient différents ou ont développé des outils pour leur culture particulière. Cependant, dans un commentaire de cette année, les chercheurs ont souligné la nécessité d'impliquer les diverses communautés dès le début de la question de recherche, de s'assurer qu'elles ont voix au chapitre à chaque étape, et éventuellement d'adapter la question de l'étude à leurs circonstances particulières [9].

Malheureusement, les défis auxquels sont confrontées les communautés mal desservies ne sont pas tous les mêmes. Par exemple, les personnes qui sont peu verbales et qui ont une déficience intellectuelle sont exclues de la recherche pour des raisons pratiques ou, dans de nombreux cas, les capacités intellectuelles et verbales des personnes présentant un autisme plus profond ne sont pas rapportées du tout [13]. Les personnes présentant une déficience intellectuelle sont généralement reconnues plus souvent, mais il n'y a eu que quatre études d'intervention publiées dans PubMed en 2021 qui incluaient spécifiquement un groupe d'autistes présentant une déficience intellectuelle.

Comprendre l'autisme chez les femmes

Bien que les femmes autistes n'aient pas été typiquement placées dans la catégorie des personnes "sous-diagnostiquées", elles constituent certainement un groupe qui a été mal desservi par la recherche scientifique. En raison de la différence de prévalence de 4:1 entre les hommes et les femmes, les études sur l'autisme incluent généralement quatre fois moins de femmes, ce qui signifie que les résultats ne sont pas généralisables aux femmes [14-17].

L'année dernière, plusieurs études ont montré que les défis auxquels sont confrontées les femmes autistes sont différents de ceux auxquels sont confrontés les hommes autistes. Par exemple, un phénomène appelé " dissimulation de l'autisme " (également connu sous le nom de masquage) - où une personne autiste tente de cacher ses symptômes pour passer dans des situations sociales - s'est avéré plus élevé chez les femmes [18, 19]. Les comorbidités comme l'épilepsie sont plus fréquentes chez les femmes [20], et l'activité cérébrale de base chez les jeunes autistes est différente selon le sexe biologique [16]. Bien que le cerveau féminin soit clairement différent du cerveau masculin, même dans le cas de l'autisme, le manque de femmes incluses dans la recherche a aussi considérablement nui à notre compréhension des différences cérébrales entre les hommes et les femmes autistes pour un soutien plus personnalisé [21].

En raison de la disparité des diagnostics entre les hommes et les femmes, très peu d'études peuvent examiner les effets du sexe et du genre sur le diagnostic, ce qui rend presque impossible l'obtention de résultats cohérents entre le sexe et le genre, mais cela a été fait [22]. Ce que l'on a appris, c'est que le striatum (et les gènes contrôlant le développement du striatum) peut jouer un rôle dans les symptômes de l'autisme chez les femmes. Cela n'a pas été identifié comme un domaine d'intérêt chez les hommes [23]. Les recherches montrent également que les femmes présentent un taux plus élevé de variantes du gène du récepteur de l'ocytocine, qui les affectent différemment des hommes autistes [15], et des liens différentiels entre l'activité cérébrale et les caractéristiques de l'autisme [16], ce qui confirme ce que l'on appelle "l'effet protecteur féminin". Cet effet protecteur pourrait être génétique ou se produire par la voie des œstrogènes [24, 25]. Enfin, alors que l'ensemble de la communauté autistique présente un taux de dysphorie de genre plus élevé que prévu, celle-ci semble affecter davantage les filles que les garçons [26]. Les caractéristiques comportementales sont également légèrement différentes, ce qui complique le diagnostic [17]. L'ensemble de ces résultats montre que les découvertes scientifiques, y compris l'utilisation de biomarqueurs pour le diagnostic, qui sont observées chez les hommes peuvent être différentes de celles observées chez les femmes. Les scientifiques doivent s'assurer qu'un nombre suffisant de femmes sont recrutées dans les études de recherche et mieux comprendre la différence entre les femmes et les hommes pour garantir que les résultats scientifiques s'appliquent aux soins dans la communauté.

La pandémie pose encore des problèmes

Près de deux ans après le début de la pandémie, les scientifiques cherchent encore à comprendre les effets à long terme sur les personnes autistes. Les études se sont concentrées sur l'augmentation des comportements difficiles et de la solitude chez les jeunes et les adultes autistes [27, 28], ainsi que sur la compréhension des problèmes de santé mentale dus aux directives prolongées de distanciation sociale, y compris les multiples vagues de confinement [29-32]. En outre, des études montrent que les familles autistes sont touchées de manière disproportionnée par les pertes d'emploi et l'insécurité alimentaire [33, 34]. Et si les diagnostics et les services basés sur la télésanté deviennent plus courants en raison de la distanciation sociale, les familles des jeunes enfants qui ont besoin d'un soutien comportemental direct restent les moins satisfaites [35, 36], une tendance qui se poursuit depuis 2020 [37].

Les défis associés à la pandémie ne se limitent pas à ceux qui ont un diagnostic et à leurs familles. Les scientifiques qui consacrent leur vie à aider les personnes atteintes du spectre autistique ont dû faire face à certains des mêmes problèmes que les familles d'autistes [38], notamment en matière de santé mentale et de soins aux enfants. Cela aggrave le problème du développement des découvertes scientifiques et de leur diffusion dans la communauté.

Nouvelles technologies pour le diagnostic et le traitement

La pandémie a entraîné l'utilisation de technologies à distance et virtuelles, non seulement pour identifier et diagnostiquer l'autisme, mais aussi pour fournir des aides et des services. Alors que la pandémie se poursuit, les chercheurs étudient ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, notamment chez les familles qui disent avoir trouvé la télésanté plus accessible et bénéfique [35]. Les évaluations à distance ont changé la nature du diagnostic de l'autisme, les scientifiques soulignant la nécessité d'utiliser un bon jugement clinique plutôt que de se fier à des instruments uniques [39]. Les évaluations par télésanté ont permis de rendre le diagnostic plus accessible aux personnes vivant dans des régions éloignées qui sont traditionnellement sous-diagnostiquées. Un autre point positif est que la pandémie a permis d'observer les enfants à distance dans leur environnement domestique, ce qui pourrait améliorer considérablement la capacité des cliniciens à observer les marqueurs précoces de l'autisme [39, 40]. Les nouvelles technologies qui permettent d'enregistrer des vidéos à l'aide d'une caméra à distance - en vue d'un examen ultérieur par les cliniciens - gagnent également du terrain. Récemment, Cognoa a reçu l'autorisation de commercialisation de la FDA pour son nouvel outil d'enregistrement vidéo à distance, CanvasDx. L'université Duke a également publié des données sur un outil qui lit différents films et scènes visuelles sur un iPad et permet aux cliniciens de déterminer la probabilité d'un diagnostic d'autisme en examinant où les enfants regardent dans la scène [41], car des recherches antérieures ont montré que les enfants autistes sont plus susceptibles de regarder des objets et moins susceptibles de regarder des stimuli sociaux. Dans les deux cas, ces enregistrements, ainsi que les méthodes de dépistage précoce standard, peuvent être analysés pour faciliter le diagnostic. Selon une étude réalisée en 2021, ces technologies numériques mobiles sont prometteuses pour le diagnostic [42].

Au-delà de la simple aide au diagnostic, la technologie mobile peut être utilisée pour améliorer les compétences cognitives et sociales tout au long de la vie [43]. Une revue systématique récente a indiqué que ces interventions mobiles étaient particulièrement utiles pour cibler les compétences pratiques [43, 44]. Elles peuvent également être utilisées pour prédire les réponses aux situations stressantes et aux éveils sensoriels anormaux [45]. Enfin, les robots et les jeux vidéo sur appareils s'avèrent prometteurs pour aider les enfants autistes à développer leurs compétences sociales [46, 47]. Bien que ces technologies puissent avoir des avantages au-delà de la pandémie et alléger le fardeau des déplacements pour de multiples rendez-vous, elles ne remplaceront pas la nécessité pour les enfants d'être diagnostiqués et/ou de recevoir une thérapie par des cliniciens formés et présents sur place [39, 48].

Intervention avant le diagnostic

Il y a quelques années, des scientifiques britanniques ont commencé à étudier la possibilité de promouvoir les compétences des parents comme moyen d'atténuer les symptômes de l'autisme chez les nourrissons [49]. En travaillant avec les parents à domicile et en promouvant les compétences sociales et de communication par le biais d'activités comme la lecture et le jeu, les scores de sévérité de l'autisme se sont améliorés. Cette année, un groupe australien a mené sa propre étude randomisée et contrôlée à partir de l'âge de 9 à 12 mois - avant qu'un diagnostic ne puisse être posé - afin d'apporter un soutien aux parents et de leur offrir un retour d'information vidéo sur la manière de favoriser le développement du langage et de la sociabilité de leurs enfants. Cette étude a montré que le soutien des compétences sociales et de communication des nourrissons, mesuré à un an, entraînait une réduction des scores de sévérité de l'autisme à 24 mois, ces améliorations étant maintenues longtemps après la fin de la période d'intervention [50]. Des facteurs tels que l'interaction avec les aidants et l'adaptation de l'environnement pour favoriser l'apprentissage chez ces tout-petits sont des ingrédients clés pour modifier la trajectoire du développement [51, 52]. De nouveaux outils permettent également de détecter de plus en plus tôt les marqueurs des TSA, certaines données indiquant que cela peut se faire dès l'âge de 12 mois [53]. Ces résultats représentent les bénéfices potentiels de décennies de travail sur la détection précoce et rendent opérationnelle une méthodologie permettant aux parents d'apprendre à promouvoir les compétences sociales et de communication de leurs enfants.

Cependant, la nécessité d'une détection et d'un diagnostic plus précoces de l'autisme reste une priorité pour la recherche sur l'autisme et la communauté autiste. Cette année, des chercheurs ont identifié des changements dans la matière grise (corps des cellules) et la matière blanche (branches des neurones) chez des enfants âgés d'à peine 12 mois [54] qui seront ensuite diagnostiqués autistes. Les changements dans l'activité cérébrale, bien que n'étant pas un marqueur diagnostique, peuvent être observés chez les nourrissons dès l'âge de 3 mois [55] et peuvent s'avérer utiles pour le diagnostic à 6 mois [56]. En outre, certains signes comportementaux peuvent également déclencher une intervention préventive.

Des groupes dirigés par l'UC Davis ont mis en évidence une diminution du regard porté sur les visages, qui a été reproduite dans deux cohortes différentes [57], et une inspection inhabituelle des objets à 9 mois, ce qui permet de prédire un engagement social réduit à 12 mois chez les enfants qui seront plus tard diagnostiqués autistes [58]. En outre, les vocalisations (ou intentions de communiquer) étaient plus faibles chez les enfants dès l'âge de 12 mois [59]. Ensemble, bien qu'ils ne soient pas diagnostiques, certains de ces marqueurs et signes précoces peuvent faciliter l'entrée dans des interventions préventives, qui peuvent produire chez les aidants et les nourrissons des compétences qui modifient la trajectoire du développement. Enfin, il existe une perception erronée selon laquelle les parents pensent que tout l'autisme est "mauvais" et doit être "éliminé". En fait, lorsqu'on leur a posé la question, les parents ont identifié des caractéristiques telles que l'amour, la gentillesse, l'humour, l'humanité et la résilience qu'ils apprécient et valorisent chez leurs enfants [60].

L'autisme et le vieillissement

On a toujours eu du mal à comprendre ce qui arrive aux adultes autistes lorsqu'ils atteignent l'âge de la vieillesse. Cette année, l'université Drexel a utilisé les données de Medicaid pour examiner le risque de démence chez les autistes et a découvert que les personnes autistes étaient 2,6 fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de démence que la population générale [61]. Cette constatation a de profondes répercussions sur la planification des soins aux personnes âgées atteintes de TSA et sur l'élaboration d'interventions susceptibles de retarder le développement de la démence dans cette population.

Comprendre le rôle de la génétique dans l'autisme

Traditionnellement, l'association des variations génétiques à l'autisme a été classée en deux catégories : les mutations "rares" et les mutations "communes". Les mutations rares sur les gènes entraînent généralement des effets délétères tels que des crises d'épilepsie ou une déficience intellectuelle [62]. Parfois, comme dans le cas du BRCA (gène du cancer du sein), elles peuvent être fatales. Les mutations communes sont observées chez de nombreuses personnes, pas seulement chez les autistes, mais le corps humain peut tolérer de nombreuses mutations communes sans effets majeurs. Toutefois, si la variante génétique se trouve dans un gène de risque d'autisme, par exemple, elle peut conduire à un diagnostic d'autisme [62]. Les mutations trouvées dans les gènes de risque de l'autisme - notamment ceux associés à l'adhésion cellulaire, aux interactions neurone-glie et à la formation des synapses - sont les plus susceptibles d'être des variantes communes impliquées dans l'autisme [3].

Cette année, le séquençage de plus de 800 personnes ayant reçu un diagnostic d'autisme a révélé que 27 % d'entre elles présentaient des signes de mutation génétique rare, la plupart dans l'un des 102 gènes identifiés en 2020 comme étant pertinents pour les TSA [3, 63]. La présence d'une mutation de l'un de ces gènes entraîne également un ensemble distinct de caractéristiques comportementales au début de la vie, différent de celui des personnes sans mutation rare [64]. Il est intéressant de noter qu'au lieu de faire progresser le débat traditionnel "variation rare contre variation commune", les scientifiques ont appris cette année que même chez les personnes présentant une mutation génétique rare, il existe également une forte proportion de variation commune [63]. Les scientifiques ont découvert que des risques génétiques à la fois rares et communs contribuent à la prédisposition à l'autisme, et que ce double risque peut augmenter la probabilité d'un diagnostic d'autisme [63]. Ces résultats compliquent la tâche des conseillers en génétique, qui doivent évaluer tous les facteurs et indiquer aux familles si une variante rare particulière est ou non responsable. En outre, les technologies de séquençage révèlent de plus en plus de gènes pertinents pour les TSA mais incroyablement rares ; en fait, ils sont susceptibles de faire partie d'une cause multifactorielle de certains cas de TSA [65]. Enfin, nous avons appris que les variations communes influencent non seulement les principaux symptômes de l'autisme, mais aussi les comorbidités psychiatriques [66].

L'étude des syndromes génétiques rares ouvre la voie à de nouvelles thérapies

L'utilisation de cellules souches pluripotentes induites, ou iPSC, pour étudier le cerveau au niveau cellulaire s'est jusqu'à présent concentrée sur les maladies génétiques rares associées à l'autisme, comme le syndrome Dup15q, le trouble CNTNAP2 et CDKL5. Cependant, si les cibles génétiques peuvent être plus spécifiques que dans l'autisme idiopathique, il existe également des mécanismes convergents de perturbation de la connectivité dans le cerveau qui rendent ces troubles monogéniques utiles pour comprendre la neurobiologie des TSA [67-71].

En plus d'une neurobiologie partagée (et parfois distincte) dans l'autisme avec une cause génétique connue, il existe un chevauchement au niveau de la neurobiologie de base en termes d'épaisseur corticale [72] et de récepteurs couplés à la protéine G dans différents troubles psychiatriques, y compris l'autisme [73]. Certains de ces syndromes génétiques rares ont répondu à la thérapie génique ciblée, ce qui ouvre la porte à leur utilisation dans l'autisme idiopathique s'ils s'avèrent sûrs et efficaces chez de grands groupes de personnes atteintes de troubles du développement neurologique.

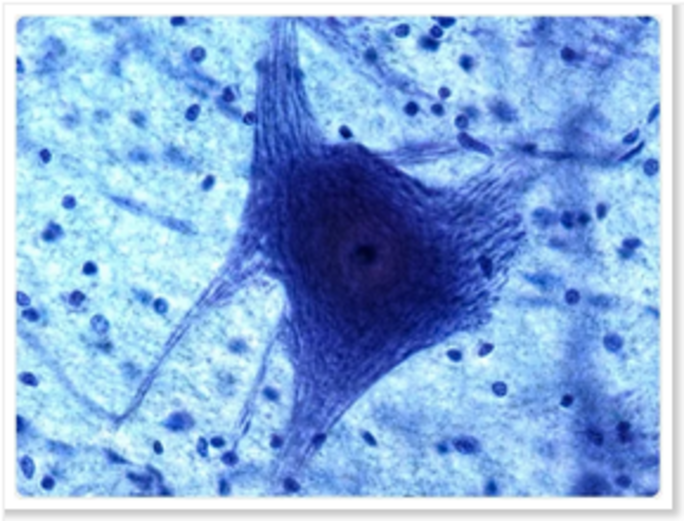

Vous vous souvenez des cellules gliales ? Elles pourraient jouer un rôle plus important que nous ne le pensions.

Les cellules gliales sont un type de cellule cérébrale qui connaît un regain d'intérêt dans le domaine de l'autisme, notamment en ce qui concerne les différences entre les sexes dans les TSA.

On trouve des cellules gliales dans le cerveau, mais elles ne communiquent pas entre elles. Elles fournissent plutôt une isolation aux neurones qui communiquent par des impulsions électriques. Traditionnellement, comme on ne pensait pas qu'elles étaient des cellules de communication, elles n'étaient pas considérées comme essentielles à l'étude. Mais des preuves récentes ont montré qu'il pourrait y avoir différents sous-types d'autisme définis par la régulation positive des gènes qui contrôlent les cellules gliales [74]. L'expression des gènes dans ces microglies peut également contribuer à des différences dans la structure du cerveau [75]. En outre, l'étude directe du tissu cérébral a montré que dans certaines couches du cortex, les astrocytes - un type de cellule gliale - sont diminués [76]. Dans l'ensemble, le dérèglement des cellules gliales peut contribuer aux différents processus cellulaires, à la structure du cerveau, aux changements fonctionnels et aux syndromes psychiatriques associés à l'autisme.

Que pouvons-nous faire pour améliorer les perspectives des personnes autistes ?

Les nouvelles recherches partagées cette année ont porté sur l'amélioration des résultats. Tout d'abord, nous avons appris que la présence d'un frère ou d'une sœur ne faisant pas partie du spectre autistique améliore le comportement adaptatif des personnes autistes tout au long de leur vie [77]. D'autre part, le stress parental au début de la vie et les événements indésirables précoces peuvent aggraver les résultats [78].

La recherche continue de montrer que, surtout au cours des premières années, les parents et les personnes qui s'occupent des enfants peuvent jouer un rôle essentiel et déterminant dans le développement de leur enfant. Pour les jeunes enfants, les interventions comportementales naturelles de développement (NDBI), qui sont dirigées par l'enfant et utilisent des principes comportementaux délivrés à domicile, sont les plus utiles [79, 80] et peuvent maintenant être délivrées par télésanté [81]. L'une des bonnes nouvelles de la pandémie est la disponibilité de l'accès à distance à des séries de vidéos, y compris, mais sans s'y limiter, l'Autism Navigator qui peut aider les parents à identifier les signes précoces et à réaliser ces interventions auprès de leurs jeunes enfants depuis leur domicile [82]. La littérature sur l'efficacité de ces NDBIs s'enrichit chaque année. Cependant, tout le monde n'a pas accès aux interventions précoces ni même à des cliniciens experts. Pour remédier aux disparités observées dans le monde entier et en fonction des différentes comorbidités et autres facteurs individuels, le rapport de la Commission Lancet préconise un modèle d'intervention par étapes et personnalisé [2]. Ce modèle doit tenir compte non seulement des facteurs individuels et familiaux, mais aussi de l'accessibilité et du coût. Ces recommandations sur la manière dont les différents groupes abordent les soins sont essentielles pour obtenir une approche plus spécialisée afin d'aider les familles et les personnes du spectre à mener une vie heureuse, saine et réussie. Malheureusement, certains traitements prometteurs comme l'ocytocine n'ont pas réussi à aider de manière significative les personnes autistes [83]. D'autres systèmes organiques que le cerveau, y compris le système gastro-intestinal, continuent d'être étudiés pour aider à soulager les conditions médicales concomitantes. Cependant, de nouvelles données suggèrent que le microbiome est davantage influencé par le régime alimentaire que par l'autisme lui-même [84], ce qui remet en question la validité de l'utilisation des probiotiques pour les problèmes gastro-intestinaux.

In Memoriam

Malheureusement, la communauté de l'autisme a perdu cette année trois scientifiques qui ont apporté d'énormes contributions au domaine et changé la façon dont les gens pensent à l'autisme. Sir Michael Rutter, connu comme le père de la pédopsychiatrie, professeur à l'Institut de psychiatrie du Kings College de Londres, était l'un des scientifiques psychiatriques les plus influents de ces 50 dernières années. Il a été l'un des premiers chercheurs à étudier l'autisme, publiant une étude sur des jumeaux autistes en 1977. Il a contribué à dissiper le mythe selon lequel les styles parentaux influençaient le diagnostic de l'autisme et a apporté une rigueur scientifique à la compréhension de l'autisme. Il a contribué à l'élaboration des deux outils de référence pour le diagnostic : l'ADI-R et l'ADOS. Son engagement à aider les enfants et les familles ne se limitait toutefois pas à l'autisme ; il a aidé des familles souffrant d'un certain nombre de troubles psychiatriques et de problèmes de comportement.

Li-Ching Lee

Li-Ching Lee, qui a occupé le poste de directrice associée pour l'autisme mondial au centre Wendy Klag de l'école de santé publique Johns Hopkins, est l'une des raisons pour lesquelles l'autisme est reconnu comme une condition mondiale. Elle a concentré ses recherches sur l'identification et l'aide aux familles atteintes d'autisme dans le monde entier, qualifiant de "problème de droits de l'homme" le fait que les besoins des familles des pays à faibles ressources soient ignorés. Elle a également travaillé sans relâche pour comprendre l'autisme aux États-Unis, en collaborant étroitement avec le CDC pour savoir qui et où les personnes étaient diagnostiquées et comment elles pouvaient être aidées. En plus d'être une scientifique extraordinaire, ses camarades de travail ont dit d'elle qu'elle était une amie, un mentor et une enseignante hors pair qui s'est surpassée pour aider ses élèves à réussir tout en aidant les familles.

George C. Wagner

Enfin, George C. Wagner, de l'université Rutgers, a été l'un des premiers neuroscientifiques du comportement à tenter de développer un modèle comportemental des TSA chez les rongeurs, à une époque où les scientifiques commençaient à essayer de comprendre comment récapituler les caractéristiques dans des systèmes modèles. Ses travaux ont contribué à définir la manière dont l'autisme devait être étudié chez l'animal, ainsi que la manière dont il se recoupait ou était différent des autres troubles psychiatriques. Il a fondé ses modèles sur les caractéristiques principales plutôt que sur des comportements particuliers, notamment le retard dans le développement des compétences, le plafonnement des compétences et la régression possible des compétences. Cela a contribué à modifier fondamentalement le domaine des modèles animaux des TSA. Nombre de ses étudiants (dont l'OSC de la FSA, Alycia Halladay) ont continué à aider les familles atteintes de TSA après leur formation.

On se souviendra de ces trois scientifiques extraordinaires non seulement pour leurs contributions à la science, mais aussi pour la formation de chercheurs en début de carrière qui continuent à avoir un impact.

Le mot de la fin

Au cours des 40 dernières années, l'autisme est passé d'un diagnostic catégoriel (oui/non) à un diagnostic dimensionnel [85], tenant compte de la complexité et des différences des caractéristiques tout au long de la vie. Bien que certaines caractéristiques fondamentales des TSA soient communes à l'ensemble du spectre, les personnes autistes, tout comme les personnes non autistes, sont toutes différentes et doivent être reconnues comme telles [2, 86].

Bien que ce résumé rende compte de ce qui s'est passé en 2021, nous vous invitons à en savoir plus sur la manière dont la science a changé la perception, le traitement et l'aide apportés aux familles d'autistes au cours des 40 dernières années. Le Journal of Autism and Developmental Disorders a publié une série d'articles que vous pouvez consulter ici, et le Dr Giacomo Vivanti a partagé sa perspective à long terme dans le podcast ASF du 14 novembre : https://asfpodcast.org/archives/1258. En fait, l'une des meilleures façons de suivre l'évolution de la science de l'autisme est de s'abonner au podcast ASF sur Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts.

Vous pouvez faire la différence

Ces résultats de recherche et ces découvertes importantes ont été obtenus grâce aux milliers de familles et de personnes autistes qui ont participé aux études de recherche au cours des dernières années. Comme vous pouvez le lire dans ce rapport, vos contributions ont un impact. Il existe d'autres possibilités de recherche et comme nous continuons à vivre dans la pandémie, beaucoup d'entre elles sont disponibles dans votre propre maison avec une interaction avec des professionnels pour vous soutenir. Vous pouvez en savoir plus à leur sujet ici. Enfin, il existe des moyens de s'informer sur la science crédible en dehors des médias sociaux, ce qui inclut également Spectrum News et l'Autism BrainNet. Le simple fait de s'inscrire pour obtenir plus d'informations sur l'Autism BrainNet vous permet d'être régulièrement informé sur ce à quoi ressemble le cerveau des personnes autistes et en quoi il est différent de celui des personnes non diagnostiquées.

Spectrum News - Tendances de la recherche sur l'autisme 2021

Différence entre les sexes, "génome caché", améliorer le dépistage, recherche participative, convergence vers des points communs : tendances de la recherche en 2021.

Autisme - Dossier The Lancet : avenir des soins et de la recherche clinique

Le document de "The Lancet" et les articles à ce sujet.