Peu ont vu venir le déroulement de l’après premier tour des élections présidentielles colombiennes. Le pays retient son souffle avant le second tour ce 19 juin, au vu du tête-à-tête entre les deux finalistes, Gustavo Petro (parti Pacte Historique, centre-gauche) et Rodolfo Hernandez (parti Ligue contra la corruption, tendance difficile à cerner).

Si le candidat de centre-gauche a gagné sans surprise le 1er tour avec 40% des voix, le candidat surprise a sans conteste été Rodolfo Hernández. Dans cet article je me propose d’analyser le contexte historique qui explique ce résultat, ainsi que la caractérisation de cet inconnu qu’est Rodolfo Hernández. Pour ce faire, il faut commencer par un peu de contexte.

La Colombie est restée en dehors des vagues de gauche en Amérique latine

Il faut se rappeler, dans un premier temps, qu’à l’exception de la Colombie, pratiquement tous les pays d’Amérique latine ont connu différentes expériences de gauche pendant les premières décennies du XXIème siècle. La Colombie est restée en dehors de l’orbite des expériences « bolivariennes » du Venezuela de Chavez, du Brésil de Lula, de l’Équateur de Correa, de la Bolivie d’Evo, « nationalistes » de l’Argentine des Kirchner ou du Pérou de Humala, « populiste de gauche » du Mexique de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, ou « social-démocrates » de l’Uruguay et du Chili, moins associés à une unique personnalité, mais avec deux dirigeants populaires, Mujica et Bachelet. De fait, ces pays ont pratiquement tous connu une alternance à droite (avec Piñera au Chili, Macri en Argentine, Lasso en Equateur) ou à l’extrême-droite (le cas exemplaire est Bolsonaro au Brésil).

En cette troisième décennie du XXIème siècle, certains de ces pays reviennent vers un nouveau cycle qui met au pouvoir des figures associées à nouveau à la gauche (Boric au Chili, Fernandez en Argentine), des présidents avec des idées politiques assez floues (c’est le cas du Pérou gouverné par Castillo), ou qui voient le retour d’anciennes figures (probablement Lula au Brésil prochainement), sans oublier une ancienne figure de gauche, Ortega au Nicaragua, président depuis 2007.

La Colombie, pendant ces années, a évolué dans un autre monde, avec toujours des gouvernements de droite. L’existence d’un conflit armé avec les Farc depuis les années 1960, et avec d’autres guérillas, l’exacerbation de la violence en raison de la drogue et de l’importance des mafias, et l’ingérence économico-militaire des Etats-Unis a rendu extrêmement difficile la montée en puissance des forces de gauche et progressistes.

Le débat politique colombien était monopolisé par la question des Farc

Durant toutes ces années, et alors que des questions relatives aux inégalités et à la distribution des richesses avaient été au centre des débats en Amérique latine, la discussion politique en Colombie est restée enfermée dans la dialectique guerre / négociation avec les Farc. Les campagnes politiques en fournissent un bon exemple : tous les candidats colombiens élus à la présidence l’ont été, portés par un discours alternativement pour ou contre les négociations avec les Farc. Ainsi, en 1998 Andrés Pastrana a été élu suite à sa promesse d’entamer des dialogues de paix avec les Farc ; en 2002, Alvaro Uribe est élu avec la promesse d’exercer une « main forte » contre les Farc, promesse qu’il reprend en 2006. En 2010, son ancien ministre de la défense, opposant farouche des Farc de longue date, Juan Manuel Santos, est élu avec l’engagement de poursuivre l’œuvre de son prédécesseur et de protéger l’armée. Il est réélu quatre ans plus tard avec un discours moins guerrier. Cependant, sa volonté de faire la paix avec les Farc n’a jamais été populaire en Colombie (cette politique fut davantage célébrée dans les sphères internationales). Pour preuve : le référendum qui devait approuver ce processus de paix en 2017 n’a mobilisé qu’un bon tiers des électeurs, et ce sont les opposants aux accords de paix qui l’ont emporté. En 2018, le candidat qui s’exprime le plus fortement contre les accords de paix, Ivan Duque (très proche de Uribe) est élu. Ce sera le dernier président colombien à remporter les élections en utilisant l’« argument Farc ».

L’année du basculement : 2022

L’année 2022 trouve la Colombie dans un contexte social et économique extrêmement difficile. Le modèle socio-économique de la Colombie est celui d’une société où les inégalités extrêmes sont normalisées. Or la pandémie a aggravé la situation de millions de Colombiens. Alors que les données macro-économiques s’améliorent, les choses sont désastreuses pour la majorité des habitants du pays : 52% d’entre eux vivent avec moins de 3€ par jour ; l’informalité dans le monde du travail est majoritaire ; le chômage augmente ; chose nouvelle dans le pays, l’inflation avoisine actuellement 10% et le pouvoir d’achat baisse.

Le contexte est également celui d’un pays toujours très violent : les violences politiques sont dénoncées par les ONG et les organisations des droits humains (les leaders sociaux, les défenseurs de l’environnement, les personnalités locales attachées à la défense des droits humains sont assassinés en toute impunité, ainsi que les anciens combattants des Farc). Mais la violence touche également la vie quotidienne des Colombiens. Les villes sont extrêmement insécures, les familles aussi (les violences intra familiales, contre les enfants et femmes sont extrêmes). Les sicaires existent toujours, de nombreux crimes sont commandités (comme celui, récemment, d’un juge antidrogues paraguayen, assassiné sur une plage colombienne alors qu’il fêtait sa lune de miel). Rappelons que le taux d’homicide y est de l’ordre de 27 pour 100 000 (soit 14 000 personnes tous les ans), contre environ 6 pour 100 000 aux États-Unis, ou 1,3 pour 100 000 en France. Enfin, la Colombie est toujours le pays du continent américain avec le plus grand nombre de déplacés internes.

La Colombie ne sort pas d’une situation de violence et d’inégalité extrême. Cependant, dans cet environnement difficile, la contestation sociale prend des formes de plus en plus visibles. Indéniablement, l’aboutissement des dialogues de paix a permis l’apparition d’une importante contestation. Auparavant toutes les contestations étaient fortement stigmatisées comme étant manipulées par les Farc.

Depuis une décennie, la Colombie a traversé d’importants mouvements sociaux, dont je ne citerai que les plus importants : 2011, la mobilisation des étudiants contre la privatisation de l’éducation ; 2013, la « paro campesino », grand mouvement des agriculteurs contre les traités de libre commerce ; tout au long la période : de nombreux mouvements sociaux pour la défense des droits humains (l’un des plus importants : la mobilisation des victimes des crimes d’Etat, Movice) ; les mouvements pour la paix, contre l’issue militaire au conflit ; les mobilisations des communautés indiennes et noires, dont la Minga, une des mieux organisées ; plus récemment, par ailleurs, sont apparus de très nombreux mouvements féministes et LGBT avec un nouveau pan de revendications. Enfin, de très grandes manifestations contre les violences policières ont fait leur apparition en 2020 en Colombie.

Et dans la lignée des grands mouvements de contestation du pouvoir en place (gilets jaunes en France, Hirak en Algérie, estallido social au Chili, mobilisations au Liban et ailleurs), la Colombie a connu également les plus grandes manifestations depuis 50 ans en 2021. Les deux dernières ont donné lieu à des débordements de violences et surtout, ont été très fortement réprimées par les forces de l’ordre.

La question est de savoir comment cette contestation est traduite politiquement, dans un contexte où les partis politiques sont de plus en plus discrédités. Regardons les choses de plus près : en Colombie, il est difficile de constituer un parti politique. Ceux qui existent opèrent comme des monopoles. Les rennes sont tenus par quelques figures bien incrustées, fils ou petits fils d’anciens élus, ou notables locaux enrichis (souvent, illégalement). Ces individus verrouillent le parti, et c’est pourquoi il ne se renouvelle pas, ou très peu. Leur objectif est de remporter les élections, souvent via des investissements monétaires gigantesques pour assurer les frais de publicité (celle-ci est omniprésente) ou pour acheter des votes (bien qu’illégale, c’est une pratique fréquente). Les postes d’élus sont très convoités, en raison des bons salaires, mais surtout parce qu’ils permettent d’orienter les dépenses publiques vers des sociétés amies, etc, ou d’écrire les lois en vue de l’enrichissement personnel. L’argent des mafias est présent partout, les scandales de corruption sont permanents (le plus récent, en juin 2022, est celui qui a mis en prison le sénateur libéral Mario Castaño).

Les partis politiques ne sont que très rarement le lieu de débats, ils n’ont pas de membres, n’ont pas de cotisants. Les partis traditionnels du XXème siècle, libéral et conservateur, survivent encore de nos jours, mais ont des contours idéologiques indistincts (ainsi, le parti libéral, auparavant grand défenseur de la laïcité, compte des militants évangéliques dans ses rangs). En tout cas, ces partis historiques n’ont aucune mémoire de leur passé. Ils n’ont pas de bibliothèque, pas d’archives, ne donnent aucune importance à ces choses. Et ils sont concurrencés, depuis le début des années 2000, par d’autres partis, constitués eux autour des présidents élus. Ainsi, le « Centro Democrático » est le parti formé autour d’Uribe, et le parti « U », celui formé autour de Santos

Jusqu’en 2022, tous les candidats à la présidence ont été portés par ce type de partis. D’ailleurs, c’est ces mêmes partis qui ont élu la plupart des membres du Congrès élu le 13 mars 2022. Néanmoins, on observe une inflexion, surtout en ce qui a trait à l’élection présidentielle.

De fait, le scrutin pour élire les députés nationaux (Parlement et Sénat) est beaucoup plus traversé par la corruption que le scrutin pour élire le président de la République. Ce vote est plus « libre », moins soumis aux contraintes ou à l’achat de votes. En Colombie, il est appelé le « vote d’opinion » (par opposition au « vote de maquinaria », ou vote clientélaire).

Deux formations politiques essayent de se démarquer des partis rongés par la corruption, les compromissions, les liens avec les mafias et les paramilitaires. Globalement, depuis une bonne vingtaine d’années, deux secteurs canalisent cette force : les formations de centre-gauche (dont le parti Polo Democratico), et le centre (dont le parti vert). En 2010, ces deux formations, réunies, avaient obtenu presque 30% des voix ; en 2014, elles ont obtenu 23% des voix ; en 2018, 47% des voix. Cependant, systématiquement, ces candidats ont perdu face aux candidats issus des partis traditionnels.

Le bouleversement qui s’est produit au premier tour des présidentielles en 2022 est l’élimination, dès le premier tour, des candidats issus des forces traditionnelles, et la qualification de deux candidats provenant des secteurs alternatifs. Examinons, en effet, quelles sont les forces qui entourent les deux candidats qualifiés :

Gustavo Petro est le candidat du Pacto Historico, coalition de différents secteurs : partis de gauche Polo, Parti Communiste, Union Patriotique ; mouvements sociaux ; partis indigènes ; parti Colombia Humana. Les listes au Congrès du Pacto Historico étaient formées, essentiellement, par des professionnels de la politique, pas forcément de gauche, et d’enfants d’hommes politiques de gauche assassinés. Y figurent très peu de membres de la société civile. Par contre, Gustavo Petro a choisi comme candidate à la vice-présidence une femme noire issue des mouvements sociaux, Francia Marquez, qui soulève un immense enthousiasme, surtout auprès de la jeunesse des villes, qui voient en elle un réel renouveau de la politique, une femme, appartenant aux minorités, et ayant un fort ancrage local.

La candidature de Rodolfo Hernández est plus étonnante : cet ingénieur et promoteur immobilier, ancien maire de Bucaramanga, n’a pas de parti politique à proprement parler. Il a un seul député au Congrès. Sa candidature a été possible parce qu’il a recueilli un million de signatures des citoyens (c’est une condition légale, en absence de parti, pour concourir à la présidentielle). Sa formation s’appelle la Liga contra la corrupción (Ligue contre la corruption). Sa campagne a été réalisée essentiellement via les réseaux sociaux, avec un seul mot d’ordre : stop à la corruption.

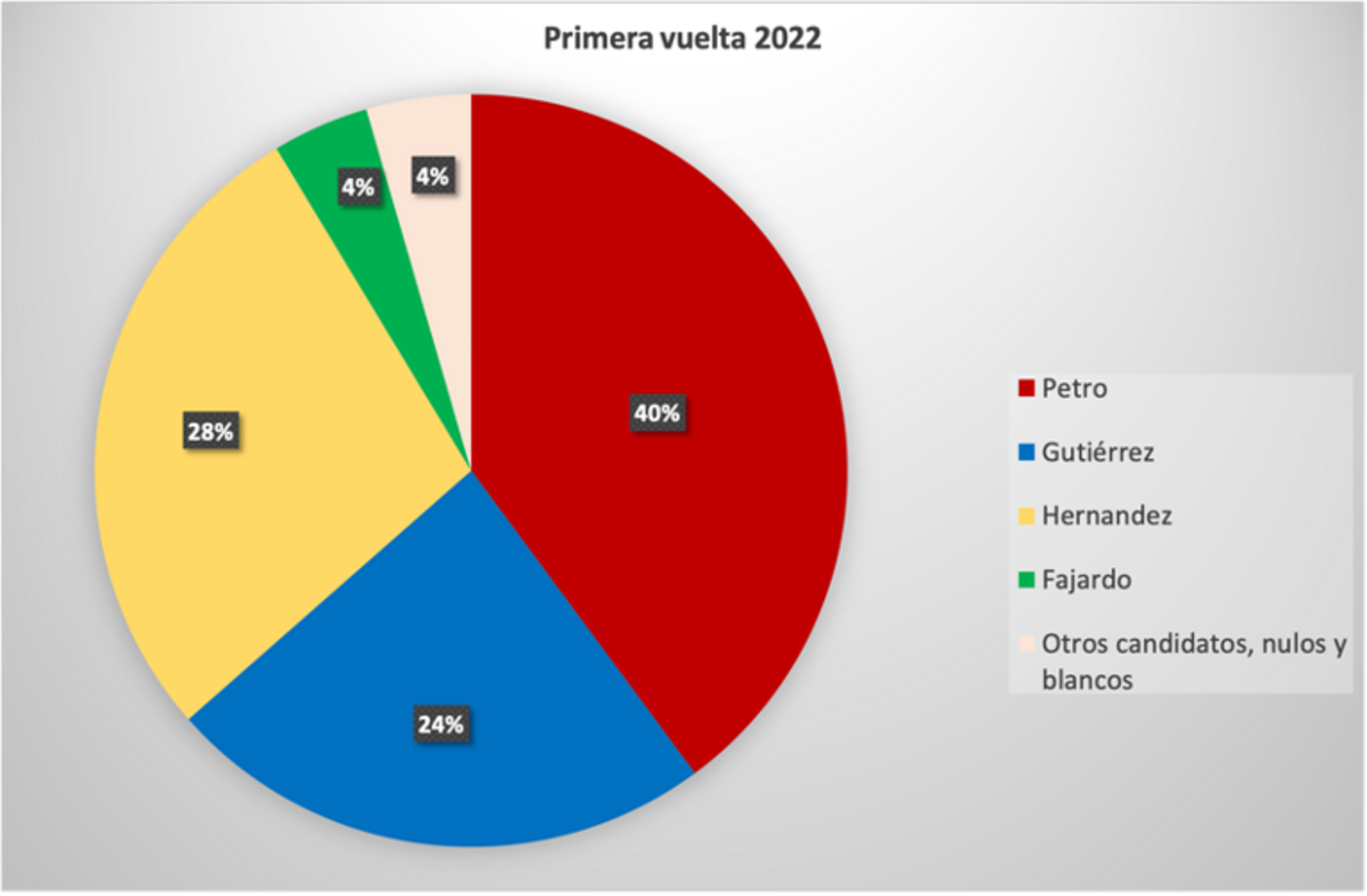

Toujours est-il que les deux candidats qualifiés ne proviennent pas des partis politiques qui ont réussi à faire élire leurs candidats ces dernières décennies : 68% des Colombiens ont voté pour Petro (40%) et Hernandez (28%). Si on y ajoute les votes du candidat de centre, Fajardo, alors on arrive à 72% de votes pour les candidats en dehors des partis traditionnels.

Nous sommes ici devant un changement important

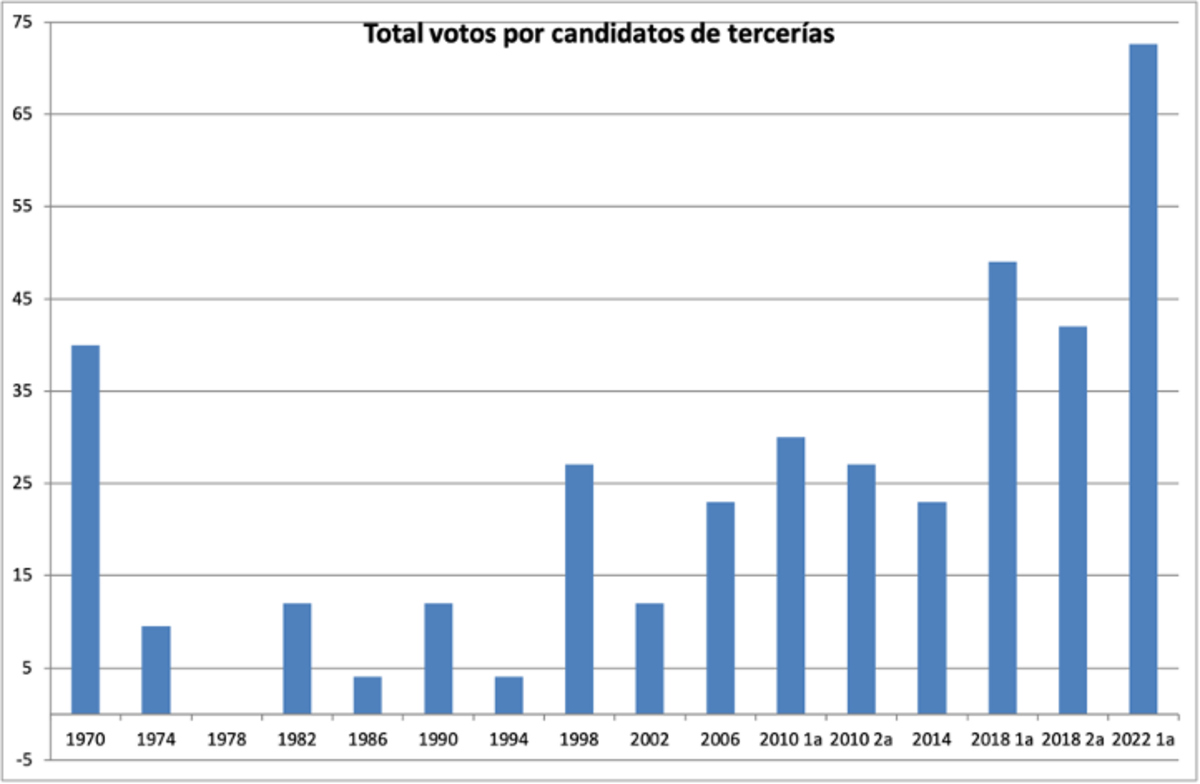

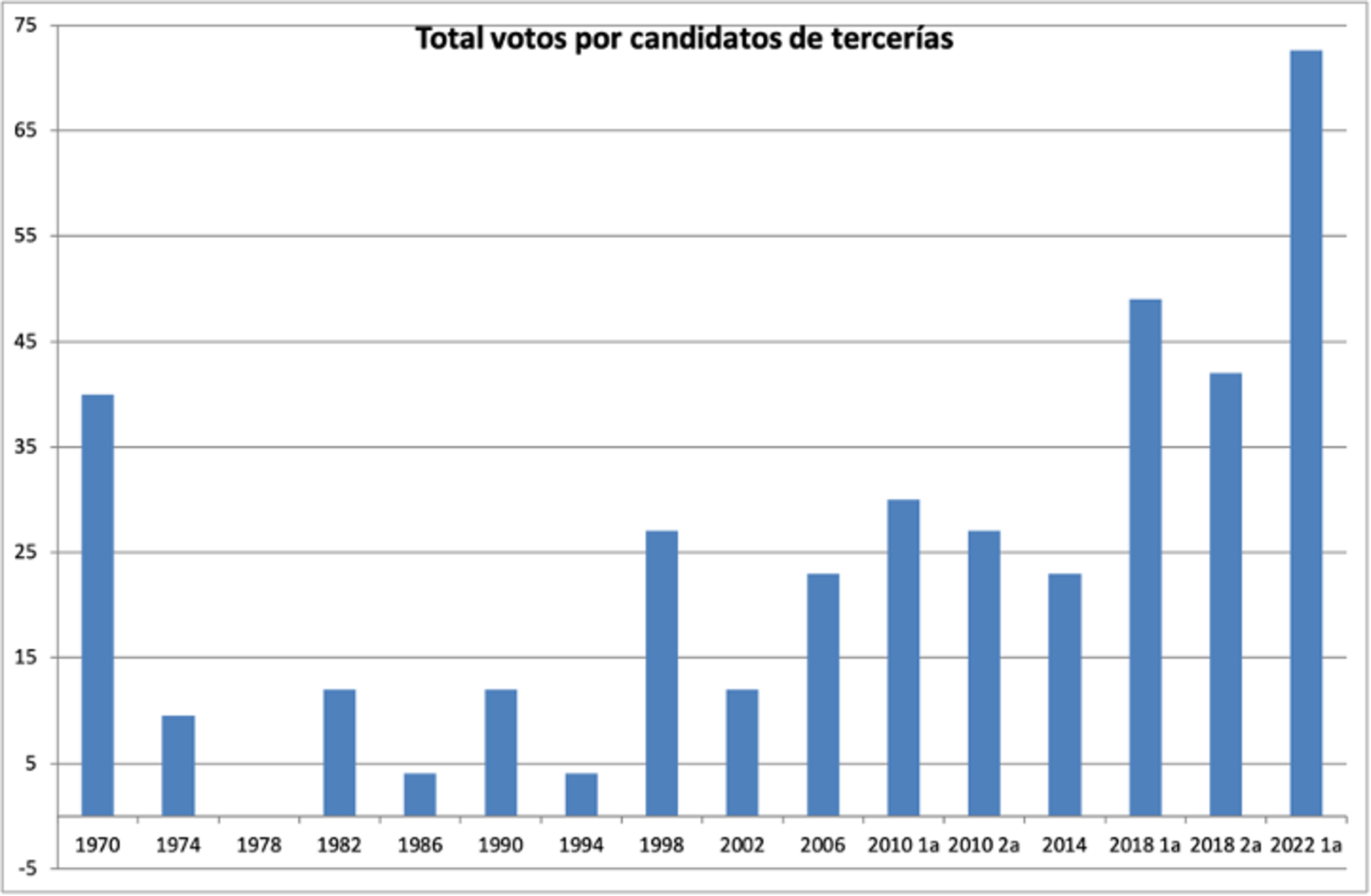

Ce changement ne devrait pas trop surprendre : en effet, depuis plusieurs années, une fraction de plus en plus importante des citoyens penche pour des candidats issus de formations non traditionnelles. Comme on le voit sur le graphique ci-dessous, ces formations obtiennent une part importante, et de plus en plus grande, des voix (le graphique montre la somme des voix des formations non traditionnelles) :

Agrandissement : Illustration 1

On voit la progression des ces forces dans les années 2000. Au premier tour en 2018, leur score a dépassé 45%. En 2022, elles sont largement majoritaires et aucun des deux candidats présents au second tour de la présidentielle n’appartient aux partis traditionnels. La question, cependant, est de savoir dans quelle mesure la présence de ces deux candidats impliquent un réel changement des forces politiques. La réponse à cette question est plus nuancée : aucun des deux candidats n’a la majorité au Congrès (les partisans de M. Petro sont environ un quart des membres du Congrès, tandis qu’Hernandez n’a pas de force politique dans cette instance). De fait, après leur qualification pour le second tour, des hommes et femmes politiques traditionnels (et mis en cause dans des scandales divers), ont intégré leurs campagnes (à cette nuance près, que les partis les plus proches d’Uribe se sont ralliés à Hernández).

Quels sont les soutiens économiques de ces deux candidats ? Représentent-ils certains secteurs ? L’information dont nous disposons est lacunaire (en Colombie, ce sujet fait l’objet de très peu d’attention). Nous savons que les dépenses du candidat Petro en publicité ont été dix fois plus importantes que celles de son rival. Il y a peu d’information sur l’origine de l’argent, surtout chez Petro (Hernandez aurait financé sa campagne avec ses propres fonds -il disposerait d’une fortune de cent millions de dollars).

Nous avons un face à face avec, d’un côté, un candidat, Petro, qui a été député, maire de Bogota, trois fois candidat à la Présidence, qui dispose d’un parti et d’une coalition au Congrès (Pacto Historico), qui est soutenu par les mouvements sociaux et par les intellectuels, mais dont le financement est une inconnue, et qui est entouré de nombreux secteurs politiques traditionnels ou mis en cause.

En face, Hernandez, ingénieur et homme d’affaires, ancien maire d’une ville de taille moyenne, ne dispose pas d’un vrai parti politique, n’a pas de relation avec les mouvements sociaux, les féministes ou les intellectuels, a eu des dépenses bien plus limitées au cours de la campagne, et a été rallié par secteurs politiques traditionnels (dont les partis proches d’Uribe), et des partis mis en cause.

Le candidat Hernandez a canalisé le vote anti système et anti Petro

Pourquoi Petro, le grand vainqueur du premier tour (avec 40% de voix) n’est pas donné favori pour le second tour face à Hernandez, qui n’avait recueilli que 28% des voix ?

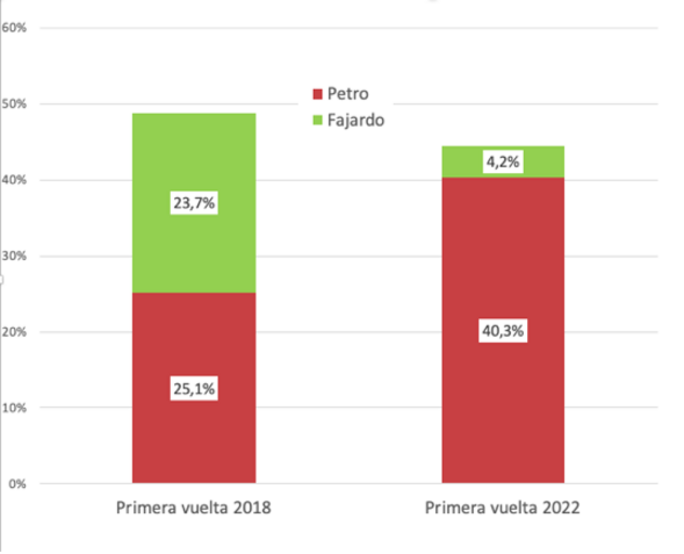

La réponse est simple : à la différence de 2018, où Petro avait pu compter sur les voix de son rival de centre, Fajardo (24% au premier tour) pour augmenter son pourcentage (il était passé de 25% au premier tour 2018 a 42% au second tour 2018, soit une hausse de 17%), cette année sa réserve de voix est beaucoup plus faible (Fajardo n’a que 4%) :

En 2018, les deux forces du centre et de gauche avaient obtenu ensemble presque 50% des voix. En 2022, elles n’ont obtenu que 45% des voix. De fait, la stratégie de Petro au sein de sa formation a été de démolir ses rivaux du centre (il a réussi à le faire) et à concentrer toutes les énergies sur sa seule figure. Certes, il est arrivé largement en tête au 1er tour avec 40%, mais le prix à payer est la grande difficulté pour augmenter suffisamment ce pourcentage pour gagner aussi le second tour et être élu.

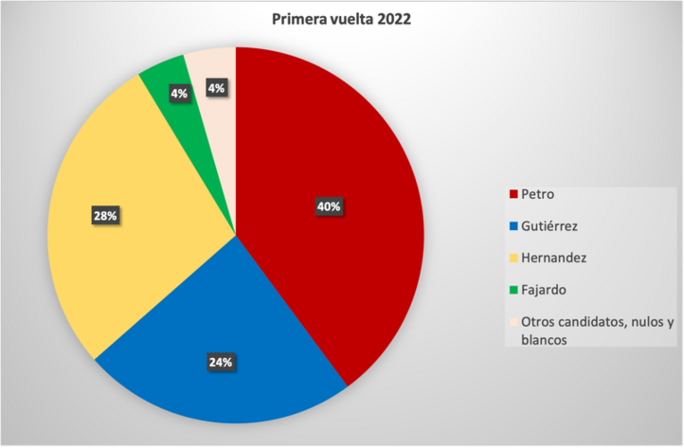

Le premier tour a donné les résultats globaux suivants, avec un candidat très à droite (Gutierrez, soutenu par Uribe), dont la plus grosse partie de l’électorat se joindra à Hernandez :

Agrandissement : Illustration 3

Petro pourra compter uniquement sur une partie des votes de Fajardo. Il y a peu de chances qu’il réussisse à mobiliser la grande masse des abstentionnistes, qui varie très peu d’une élection à l’autre.

La campagne entre les deux tours a duré trois semaines. Aucun des grands problèmes sociaux et politiques (inégalités, mauvaise qualité de l’éducation, coût de la vie, politique des drogues, traité de libre-échange, combat contre la violence…) n’ont été discutés. Hernandez est resté très silencieux et, n’a pas souhaité participer à des débats. Du côté des « pétristes » la campagne a principalement consisté en des attaques personnelles contre Hernandez. Les pétristes et Petro lui-même, ont diffusé sur les réseaux sociaux de très nombreux extraits de vieilles vidéos, audios ou photos hors contexte afin de présenter Hernandez comme un personnage grotesque, un « Trump colombien », machiste, homophobe, fréquentant des prostituées… Mais Hernandez n’est pas un homme d’extrême droite. Il n’est pas anti féministe ni misogyne, il n’est pas anti LGBT. Il a, par contre, des faiblesses réelles, dont une très mauvaise connaissance des problèmes de la Colombie et de la politique internationale. En plus, des enquêtes pour corruption pèsent sur lui. Sur le plan économique, il a une approche certainement moins interventionniste que Petro, et est favorable à l’exploration de pétrole (ce que Petro veut supprimer).

Les médias, de leur côté, ont certainement influencé le jeu, comme le montre la bataille entre, d’un côté, la revue Semana, sorte de Fox News très à droite, laquelle a diffusé des vidéos dénonçant les méthodes de la campagne de Petro. De l’autre côté, la revue Cambio s’est spécialisée dans les attaques contre Hernandez, y compris pour des motifs scabreux (tels que l’existence de la carte d’identité de sa fille, kidnappée dans le passé par un groupe guérilléro et porté disparue). C’est également dans ce contexte que la « polémique » sur la vierge est apparue : suite à un bout de phrase de Hernandez qui a déclaré que les putes aussi bien que la vierge Marie, étaient les bienvenues dans son mouvement, son rival le candidat Petro, et le Pacto Historico, relayés par tous les média, ont monté une campagne pour défendre l’« honneur de la vierge Marie » déshonorée (certains pétristes ont même demandé l’excommunication de Hernandez !)

La première campagne politique colombienne en dehors de la thématique des Farc arrive à sa fin. C’est dans un climat extrêmement tendu, et en absence quasi-totale de débat autour des questions qui les touchent le plus, que les Colombiens éliront leur prochain président. L’appel au registre émotionnel, à la religion, la guerre d'infox, les alliances avec de nombreux secteurs traditionnels et accusés de corruption, enfin le climat de polarisation et d’agressivité rythment une campagne très décevante dans sa phase finale.