À quoi il ajoutait un peu plus loin ces propos, et bien, pleins de raison ou bon sens:

«Je ne laisse pas de recevoir une extrême satisfaction du progrès que je pense avoir déjà fait en la recherche de la vérité, et de concevoir de telles espérances pour l'avenir, que si, entre les occupations des hommes purement hommes, il y en a quelqu'une qui soit solidement bonne et importante, j'ose croire que c'est celle que j'ai choisie.

Toutefois il se peut faire que je me trompe, et ce n'est peut-être qu'un peu de cuivre et de verre que je prends pour de l'or et des diamants. Je sais combien nous sommes sujets à nous méprendre en ce qui nous touche, et combien aussi les jugements de nos amis nous doivent être suspects, lorsqu'ils sont en notre faveur».

J'y ajoute qu'à l'inverse les jugements de qui n'est pas de nos amis nous doivent être suspects, lorsqu'ils sont en notre défaveur. Disons, nul n'est jamais assuré de détenir le Vrai et le Juste, ni nul assuré de ne les pas détenir, d'où, du même, après ce propos,

«Comme la multitude des lois fournit souvent des excuses aux vices […], au lieu de ce grand nombre de préceptes dont la logique est composée, je crus que j'aurais assez des quatre suivants»,

celui-ci:

«Le premier [de ces préceptes] était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie, que je ne la connusse évidemment être telle: c'est-à-dire, d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention; et de ne comprendre rien de plus en mes jugements, que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit, que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute».

Quelle est l'idée conductrice de son Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences? Il l'expose dès la première phrase de son discours:

«Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée: car chacun pense en être si bien pourvu, que ceux même qui sont les plus difficiles à contenter en toute autre chose, n'ont point coutume d'en désirer plus qu'ils en ont».

D'où cette prévention qui en conclut le premier alinéa:

«Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Les plus grandes âmes sont capables des plus grands vices, aussi bien que des plus grandes vertus; et ceux qui ne marchent que fort lentement peuvent avancer beaucoup davantage, s'ils suivent toujours le droit chemin, que ne font ceux qui courent, et qui s'en éloignent…».

Bref, ne pas se supposer plus de bon sens (ni moins, mais c'est une autre question) que quiconque, spécialement si on a une “grande âme”, en ce cas ne pas se supposer détenir plus de discernement, ou raison, ou bon sens que quiconque, y compris ceux qui démontrent assurément avoir une capacité limitée de discernement. Car aussi haute serait cette capacité, elle a ses limites, et ne pas en tenir compte c'est donc s'exposer à ce risque, en cas d'erreur, de manque de discernement, de s'écarter d'autant plus et d'autant plus vite du droit chemin.

Pourquoi j'en cause? Pour deux raisons, toutes deux liées à ce qu'on peut lire dans le numéro 517 de l'hebdomadaire Le 1. D'abord cette brève présentation du numéro, en première page:

«Comment les réseaux sociaux favorisent-ils la polarisation politique et les idées d’extrême droite? Voyage au cœur des algorithmes pour comprendre le succès de la fachosphère…».

Ensuite le long entretien avec Naomi Klein en page centrale de ce numéro, «L’ère de la politique holographique». Les propos de l'interviewée sont nettement moins réducteurs que la courte présentation mais on y lit tout de même quelques remarques qu'on pourrait réputer manquer de bon sens ou raison ou discernement, ce qui n'est pas grave en soi, mais peut l'être hors de soi, selon qu'on soit lu sans distance critique ou non, ce qui peut conduire à rejeter ou accepter l'ensemble du discours, soit qu'on accepte pour exact ce qui ne l'est pas proprement, soit que, relevant ces quelques rares inexactitudes, on mette en doute l'ensemble des propos de Naomi Klein.

Le texte de présentation relève d'une erreur commune: si l'on discerne assez facilement ce qui met en avant les “fausses idées” en contradiction avec les siennes propres, on a beaucoup de difficulté à supposer que ce qui vaut pour “l'autre” vaut pour soi. Dans l'article rapportant les propos de Naomi Klein, elle évite cet écueil mais non celui de prendre son cas pour celui général, ce qui l'induit à proposer des solutions de problèmes qui, si appliquées, ne résoudraient rien. Cela même quand cette solution serait celle que proposeraient ceux qui la refuseraient quand elle vient d'un supposé adversaire ou ennemi, car on supposera quelque mauvaise intention de sa part. Ce que dit d'ailleurs Klein, à sa manière. Elle constate notamment ceci:

«Je suis convaincue que la gauche et la droite vivent désormais dans des réalités parallèles, sans intersection possible. C’est pourquoi nous sommes incapables de comprendre pourquoi des gens peuvent voter pour Trump, par exemple, car nous ne sommes pas exposés aux mêmes récits qu’eux».

Ce qui me paraît évident. On en dira autant, d'ailleurs, pour un Emmanuel Macron, un Joe Biden, une Kamala Harris, un Jean-Luc Mélenchon, un Bernie Sanders, pour toute personne ayant une visibilité médiatique étayée sur un ensemble clivant de concepts, de propositions, de dogmes: celles et ceux qui ne partagent pas cet ensemble dans sa globalité ou au moins dans sa part essentielle sont capables d'en voir les limites et les failles mais le plus souvent sont incapables, à la fois d'en voir les apports positifs, de discerner ce qui les rapproche de ces “adversaires”, de ces “ennemis”, et de ce fait, de comprendre pourquoi les discours de ces personnes très visibles sont attractifs pour “les autres”.

Je discute depuis presque aussi longtemps qu'ils sont devenus des “marques” (dans l'article Naomi Klein parle de personal branding, ce que ses intervieweurs traduisent par “marketing de soi-même” – ouais, “marketing” est un mot français...) des cas de Donald Trump et d'Emmanuel Macron, donc en gros la mi-2016 – Trump était déjà une “marque” bien avant cela, mais non dans le secteur commercial nommé “politique”, même quand il devint candidat aux primaires républicaines il fut longtemps considéré comme non crédible, donc inaudible (incompréhensible), par tous ceux qui n'adhéraient pas à son discours, ce qui à l'époque et au moins jusqu'à la moitié de son mandat présidentiel comprenait aussi une bonne part des militants et une majorité des responsables du Parti républicain; ce n'est qu'en mai 2016 qu'il devint proprement une “marque politique”, une fois acquise la majorité nécessaire de votes dans les primaires, et plus tard encore, en fait seulement après son élection, qu'il en devint une pour ses adversaires, ou plus exactement pour les adversaires du Parti républicain.

Il en alla en gros de même, avec quelques mois de décalage, pour Emmanuel Macron: il annonce sa candidature en mai 2016 (juillet 2015 pour Trump) mais ne commence à devenir un peu crédible qu'après le retrait de Hollande, début décembre (pour Trump ce fut fin février 2016), et ne le devient vraiment que fin janvier 2017, suite à l'échec de Manuel Valls à la “primaire de gauche” (pour Trump en mai 2016, quand il devient l'incontournable candidat républicain). Une fois que sa “marque”, son “marketing de soi-même”, est établie, il deviendra plus nettement clivant précisément parce que désormais crédible, désormais c'est une marchandise politique acceptable, surtout parce que dans son rayonnage, en gros celui du “centrisme” plutôt orienté à droite avec un petit rayon secondaire un peu sur la gauche, il n'y a pas d'autre offre, à ce moment là.

Si les formes sont un peu nouvelles, le fond ne diffère guère, de ce fait j'expliquais avant même leurs prise de fonction que supposer de l'un qu'il était très inquiétant, de l'autre qu'il serait novateur, n'avait qu'une vraisemblance faible: Trump était, peut-on dire, le Reagan nouvelle manière, Macron le Giscard nouvelle manière, le fond de leur discours ne différait guère, la forme était adaptée au contexte de leur émergence. Comme je ne suis pas un fin connaisseur des méandres sociaux étasuniens je ne puis trop développer concernant Trump, je constate juste qu'il n'est que le plus récent avatar d'une lignée de “personal trading” made in USA d'un conservatisme tendant au réactionnaire, incarné par des personnalités parfois “démocrates”, parfois “républicaines”. Sous bien des aspects, Emmanuel Macron appartient à cette lignée d'acteurs politiques ayant un projet qui correspond à cette proposition de Jean-Marie Le Pen, «Je suis socialement de gauche, économiquement de droite» – qui, soit dit en passant, n'est que la formulation nouvelle d'un lieu commun ancien, «j'ai le cœur à gauche, le portefeuille à droite». J'irai jusqu'à dire qu'ils ont bien souvent en vue l'ensemble de sa proposition de l'époque, avril 2002, «Je suis socialement à gauche, économiquement à droite et, plus que jamais, nationalement de France». Il y a un “petit” problème, dans une société dont le régime correspond à la forme dite “démocratie libérale”, prime l'aspect «portefeuille à droite», ce qui fait que le premier terme, dans «socialement de gauche», correspond plutôt à “sociétalement”, et donc à la notion assez récente de “sociétal”.

Le terme apparaît vers 1920 mais se répand après 1965 et devient courant seulement après 1980, surtout après 1990-1995, il est à la notion de “social” ce qu'est la notion de “citoyen” quand elle devint adjective plutôt que substantive, une manière de lui faire sa substance: jusque-là, on a deux adjectifs distincts se reliant au substantif “cité”, “civil” et “civique”; le citoyen dispose à la fois des droits civiques (politiques) et civils (sociaux); devenant adjectif, “citoyen” ne désigne pratiquement que les droits civils, dépossédant le citoyen de l'essentiel de ses droits civiques. Dans une société où l'économique prime le social, nécessairement “la droite” prime “la gauche”. Intéressant de savoir qu'on inventa même à l'époque une source hitlérienne à cette phrase de Le Pen. Pour citer un article du Monde de cette année-là:

«Depuis [le 21 avril 2002], des centaines de contributions circulent sur Internet […]. Parmi elles, il en est une, intriguante et inquiétante. Elle reprend cet extrait du discours de M. Le Pen, accompagné de son modèle supposé… Il s'agirait d'un emprunt à Adolf Hitler. Le 29 novembre 1932, lors d'un discours de clôture au congrès du Parti national-socialiste (NSDAP), celui-ci aurait lancé ces mots: "Notre national-socialisme est le futur de l'Allemagne. Bien que ce futur soit économiquement résolument à droite, nos cœurs resteront à gauche. Mais, par-dessus tout, jamais nous n'oublierons que nous sommes allemands". Vérification faite, il n'y a pas eu de congrès national du NSDAP en novembre 1932 […]. Et dans un recueil de discours de Hitler disponible au Centre historique allemand, rien n'apparaît à la date du 29 novembre 1932».

Qui veut noyer son chien… On a dans cet article, à date relativement ancienne, bien des éléments de ce qui constituera peu après le socle d'une conception assez inexacte du phénomène “Internet” telle que développée dans les discours médiatiques et politiques: le “point godwin” ou “point de Godwin” (cf. «Loi de Godwin»), la supposée singularité de ce réseau, voir se multiplier un grand nombre de réactions “radicales” ou “excessives” (qui figure dans une partie non citée de ce passage, «des centaines de contributions circulent sur Internet. Virulentes, attristées, vindicatives ou combatives», et plusieurs autres, y compris dans le titre de l'article, où l'on propose la définition d'un terme qui apparaîtra une bonne décennie plus tard en français: «Les mots de Le Pen, entre info et intox» (le mot “infox” est beaucoup plus ancien en anglais mais c'est un faux-ami, le terme correspondant au mot français est “fake news”, ce “infox” anglais est vraisemblablement lié à “fox”). Sans supposer qu'il n'y a pas un lien effectif entre l'idéologie de Le Pen et de son parti et celle du parti nazi, le fait est que vouloir toujours rabattre ses propositions (et celle de ses successeurs “d'extrême-droite” dans le FN/RN et ses satellites) est aussi un moyen commode de masquer certaines proximités entre les idéologies, et les discours, de partis supposément “modérés”. L'article de Wikipédia rappelle que, même si un peu différemment, il est apparu assez tôt une critique de cette attitude réductrice, précisément avec le simili-latinisme “reductio ad Hitlerum”, calque de “reductio ad absurdum” plutôt que «spécialisation de l’argumentum ad hominem et de l’argumentum ad personam»,: l'expression visant cependant à pointer une manière d'argumenter qui, rendant “absurde” la proposition d'un contradicteur, tente de disqualifier la personne qui l'émet.

Revenons à ce “socialement de gauche” ou plutôt “sociétalement de gauche”: quand une idéologie qualifiable d'idéologie “de droite” se dit et parfois se veut “socialement de gauche”, voire quand un projet politique se dit idéologiquement “de gauche” mais apparaît peu distinct de ceux “de droite” (de ceux dits “modérés”), factuellement cette idéologie, ce projet ne peuvent être socialement “de gauche”. Remarquez, c'est aussi le cas, symétriquement, pour un projet “de gauche”. En fait ces notions, “la gauche” et “la droite”, n'ont guère de validité, il faut plutôt revenir à une notion ancienne mise en évidence par Aristote en son temps, l'opposition entre les projets privilégiant l'intérêt public et collectif et ceux privilégiant l'intérêt privé et individuel. La proposition du candidat puis du chef de l'Exécutif Macron en 2016-2018, d'un projet «et de gauche et de droite» (par après, la “macronie” abandonna le slogan, ses deux ailes, “de gauche” et “de droite”, se révélant chaque jour plus divergentes, et son corps, “centriste”, déviant peu à peu “vers la droite”) était, peut-on dire, de bon sens, considérant le fait que, désormais, “la droite” est associée à des projets très nettement favorables à l'intérêt privé, “la gauche” à ceux favorables à l'intérêt public: une société doit nécessairement tenir compte des deux, est en ce cas nécessairement “et de gauche et de droite”, donc un projet qui se dit tel est un projet qui vise à trouver la manière la plus efficace de concilier ces visées antagonistes.

Perso, tenant compte de ma définition, je suis “de gauche”, mais non absolument, je tiens compte du fait que j'ai mes intérêts propres, “privés”, simplement je privilégie ceux “publics”, donc je suis “et de gauche et de droite” avec une mise en avant des intérêts “publics”, et je suppose (ce que la réalité démontre souvent dans des circonstances qu'on peut qualifier de “démocratiques”) qu'il y a moyen d'établir un régime politique sachant concilier ces tendances apparemment contradictoires. Je vis dans une société qui tend à privilégier les intérêts privés, et qui sait chaque jour moins les concilier avec les intérêts publics, mais je ne souhaite aucunement vivre dans une société qui privilégierait le seul bien public au détriment du bien privé, d'abord parce que, comme dit, je tiens compte du fait que j'ai des intérêts privés, qui me semblent secondaires mais non nuls, et du fait qu'il y a toujours moyen d'arriver à un compromis permettant aux personnes raisonnablement “de droite” de vivre une vie où les intérêts privés sont premier sans négliger les intérêts publics et sans empêcher ceux ayant l'option inverse d'aller dans leur propre sens.

Il y a un problème avec un projet politique “et de gauche et de droite” se déployant dans une société qui tend à réduire la part du bien public en faveur du bien privé: il n'est réalisable, donc réaliste, qu'à la condition de changer cette orientation. Dès lors qu'on décide, portant un tel projet, de ne rien changer à cette tendance, fatalement le pan “de gauche” se réduira comme peau de chagrin, et l'on aboutira très vite à un projet “et de droite et de droite” – il en irait bien sûr symétriquement de même dans un régime où la société tend à réduire et si possible éliminer l'intérêt privé, un tel projet deviendrait assez vite un projet “et de gauche et de gauche”. Je n'en discuterai pas ici mais dans l'un et l'autre cas le résultat serait le même, la société dériverait vers la dictature (l'imposition de l'idéologie dominante à tous) et in fine vers la tyrannie. Dans mon contexte, c'est-à-dire en ce premier quart du XXI° siècle, par le fait la tendance est “droitière”, donc ne pas mettre en cause cette tendance “droitise” tout projet politique “du centre” ou “de gauche”, puisqu'ils sont contradictoires avec la tendance en cours. C'est ce qui advint en France au cours des un peu plus sept années écoulées depuis la première élection à la présidence de la République d'Emmanuel Macron. Pourquoi?

La raison m'en semble évidente: le candidat Macron de 2016-2017, avait peut-être le réel projet d'une politique du compromis, d'une politique “et de gauche et de droite”; que ce soit ou non le cas il s'est retrouvé avec un gros problème six semaines après son élection: une majorité très nette, plus de 54% des élus pour le seul parti présidentiel, plus de 62% pour sa coalition. Et s'il y eut un consensus interne, ce fut bien celui de ne surtout pas mettre en cause l'orientation “de droite” (au sens dit, celle privilégiant le bien privé) du régime politique de la France. Je ne sais pas comment vous vous représentez le fonctionnement des institutions françaises, si c'est comme nos “représentants”, alors vous vous trompez, eux semblent croire que la personne qui décide de tout, dirige tout, est responsable de tout, est le chef de l'État, ce qui n'est pas le cas, sinon nous serions en monarchie absolue ou en tyrannie, or en France il y a séparation et hiérarchie des pouvoirs, le dernier est le Judiciaire, celui qui le précède l'Exécutif, et le premier le Législatif. En France, c'est le Législatif qui décide, qui dirige, qui est responsable, et l'Exécutif doit se soumettre au Législatif.

En réalité nos représentants ne croient pas cela, sinon ceux qui le sont de fraîche date, qui ne connaissent pas le fonctionnement effectif des institutions et qui n'appartiennent pas à un “parti de gouvernement”, un parti ayant gouverné ou se préparant depuis assez de temps à cette éventualité, ce qui est le cas par exemple de beaucoup de députés du FN/RN – si vous ne le savez pas, sachez qu'un parti de ce genre ne souhaite aucunement “avoir le pouvoir”, ce qui en France signifie d'abord disposer d'une majorité législative, ensuite mais non nécessairement occuper la majorité ou la totalité des fonctions gouvernementales, car pour ce genre de parti ça ne dure jamais longtemps pour la simple raison que les “dirigeants” nominaux, le chef de l'État, le chef de gouvernement et ses ministres, sont obligés d'appliquer la politique souhaitée par sa majorité législative, laquelle, au mieux est inapplicable, au pire l'est mais pour un temps assez court. Une fois “au pouvoir” un tel parti a une durée de vie est assez limitée, “au mieux” quelques mois, au pire et sans guillemets, trois ou quatre, parfois cinq lustres. Je n'en discuterai pas non plus ici tant la chose est évidente: la pire chose pour un parti “d'extrême-droite” est d'obtenir le pouvoir. Je précise: il ne faut pas confondre les régimes réactionnaires, même les plus extrêmes, avec ceux d'extrême-droite, les premiers peuvent être très durables, non les seconds – on en dira autant à l'autre bout, entre ceux révolutionnaires et d'extrême-gauche. C'est bête à dire mais une idéologie extrémiste l'est donc une fois au pouvoir leurs tenants ne savent pas se raisonner et dépassent toujours les limites.

Peu importe qu'Emmanuel Macron ait été sincère lors de sa première campagne pour une présidentielle (quelques indices le donnent à croire mais n'étant pas dans la croyance je me garderai de le certifier), par le fait, au soir du 18 juin 2017 il s'est retrouvé dans le cas d'une majorité très confortable, trop confortable. J'estime que nos représentants nous représentent très mal, par contre, quand ils ont une position idéologique conformiste (qui ne remet pas en cause le système politique et ses institutions) ils ont nécessairement tendance à s'y conformer, et quand leur projet politique va dans le sens de l'idéologie dominante, en notre cas actuel quand il ressemble au pâté d'alouette proverbial, vous savez, «un cheval, une alouette», un cheval d'économique, une alouette de social, ils tiennent à son application. Ça ne marche jamais parce que ce pâté, ou cette pâtée, est indigeste, mais ça ne change rien à leur désir de le voir réaliser. Et comme le Législatif commande, l'Exécutif exécute.

Imaginez qu'au lendemain de ces législatives Macron ait dit que non, finalement non, son programme de campagne il ne l'appliquerait pas, ça aurait changé quoi? Rien. L'étrange dans cette séquence est qu'il l'a dit, mais avant cette séquence électorale. Il l'a dit deux fois. La première, de manière explicite, je ne me rappelle pas le propos exact, en gros c'était l'idée qu'un programme électoral n'a aucune utilité car il n'est pas fait pour être appliqué, ajoutant que s'ils voulaient un “programme” ils l'avaient, ce que dit et proposé dans son ouvrage Révolution; cela en réponse à une sollicitation lourde de journalistes avides de connaître son programme. Scandale dans le Landerneau médiatico-politique! Comment ça, pas de programme? Comment ça, inutile? Après une brève période d'acharnement thérapeutique programmatique des médiateurs, il a fini par consentir à en proposer un mais d'une telle manière que ça revenait au même: vous voulez un programme? Nous allons créer une plateforme accessible à tous mes soutiens (les adhérents de son “mouvement”) et nous retiendrons toutes leurs propositions. Lesdits soutiens formant un spectre politique très large, de la “gauche modérée” à la “droite modérée” en passant par toutes les nuances du “centre modéré”, dire ça ou dire «Je n'ai pas de programme autre que de vouloir une politique “et de gauche et de droite”» (donc aussi “et du centre”) s'équivalait.

Donc, on se trouve dans la situation d'un Législatif “pâté d'alouette” avec trois variantes, un cheval “de droite” et une alouette “de gauche”, un cheval “de gauche” et une alouette “de droite”, un cheval “du centre” avec une alouette bicolore, moitié “de gauche”, moitié “de droite”, avec le résultat prévisible d'un ensemble contradictoire de propositions, certaines franchement incompatibles, donc un programme irréalisable, et une évolution prévisible, la progressive évolution “droitière”, son corollaire inévitable, un effritement de la majorité, et une conséquence tout aussi prévisible à terme, une impossible reconduction de cette majorité à l'élection suivante. La situation de 2024 aurait dû advenir en 2022, mais la reconduction de Macron à la présidence a “limité les dégâts”, pas tant cela dit mais suffisamment pour que la coalition “présidentielle”, sans obtenir un ensemble suffisant pour se prétendre victorieuse (ce qu'elle fit pourtant), pouvait, en accentuant sa dérive droitière s'assurer le soutien de la frange de plus en plus étroite de députés de la droite “modérée”, qui ne l'était plus tant, cependant – ce qui se confirma deux ans plus tard avec la scission entre ses ailes “conservatrice” et “réactionnaire”. Je ne sais donc pas si, comme il m'en semble, cette évolution fut sciemment provoquée par Emmanuel Macron, et cela dans le but de mettre le vrai premier pouvoir, le Législatif, devant ses responsabilités. Car il est très confortable, pour le premier pouvoir, qu'il soit le Législatif, l'Exécutif ou (plus rarement) le Judiciaire, de reporter sur l'un des deux autres sa propre responsabilité. Résultat? Le Législatif a préféré opter pour l'irresponsabilité, créant une situation de blocage.

J'écrivais ceci dans un récent commentaire:

«Je trouve la décision de Macron de nommer Barnier comme chef de gouvernement très habile: lui et la majorité de son gouvernement de bras cassés appartenant au parti le moins représentatif ou aux partis les moins représentatifs de la coalition “Ensemble!” ça induit qu'il n'y a aucun changement, c'est tout autant que le précédent un gouvernement “en charge des affaires courantes”, car incapable de trouver une majorité pour quelque proposition de loi que ce soit, sauf à consentir au soutien au moins passif, souvent actif, du RN, ce qu'il ne peut se permettre, donc on a deux solutions: chercher un compromis entre l'ensemble de la coalition NFP (donc sans exclusion préalable de LFI) et la partie la moins dogmatique de la coalition “Ensemble!”, ou attendre patiemment le mois de juin 2025 et assister à la victoire du RN».

Qui serait une victoire de courte durée bien sûr. Je préfèrerais l'autre situation mais telles que vont les choses je crains celle-là. On verra.

L'entretien avec Naomi Klein se conclut ainsi:

«Quel rapport entretenez-vous vous-même, aujourd’hui, avec les réseaux sociaux?

Un rapport extrêmement compliqué. Et cela ne s’arrange pas. Certes, je n’utilise que Twitter – j’ai délibérément choisi de ne pas apprendre à me servir d’Instagram ou de Tiktok. Je tâche d’en limiter mon usage, mais j’y reviens toujours en période de crise, quand j’ai l’impression que les médias ne font pas leur boulot et qu’il me faut recourir à cette plateforme pour communiquer efficacement avec des centaines de milliers de personnes. Même si je déteste ces réseaux, ce qu’ils me font et ce qu’ils nous font subir collectivement, c’est quelque chose que je ne peux pas abandonner. Quand j’étais impliquée dans la campagne de Bernie Sanders, j’ai beaucoup utilisé Twitter pour essayer de montrer à quel point on donnait une image déformée de lui et de sa campagne. Cette année encore, à cause de la guerre à Gaza, je me sens obligée de prendre la parole, de porter à la connaissance du public des voix et des informations qui sont trop peu représentées. D’une certaine manière, il est particulièrement difficile de critiquer les réseaux sociaux pendant ces périodes de crise, parce que sans ces plateformes horribles aux horribles propriétaires, on en saurait bien moins sur la situation. Ce que font, par exemple, les quelques journalistes restés à Gaza, ce n’est pas du personal branding, c’est du journalisme, immédiat et viscéral. Ils nous montrent ce que les réseaux auraient pu être, auraient dû être. Ce qu’était la promesse d’Internet à ses débuts. Aujourd’hui, le meilleur et le pire coexistent sur ces plateformes».

Cette conclusion explique pourquoi, malgré des analyses souvent pertinentes, elle en tire des conséquences qui le sont moins et propose des solutions qui n'en sont pas: elle est beaucoup trop “idéologique”, et beaucoup trop convaincue de la pertinence de l'opposition gauche / droite en politique. Même en acceptant ma proposition, une double opposition, celle «entre les projets privilégiant l'intérêt public et collectif et ceux privilégiant l'intérêt privé et individuel», et celle entre projets “extrêmes” et, disons, “non extrêmes”, ça ne change rien: une société ne peut pas être tout une, elle est diverse, toujours, sinon elle meurt. Même si elle est imparfaitement respectée dans ce pays, la devise des États-Unis, «E pluribus unum», «De plusieurs, un», explique bien ce qui fait la cohésion d'une société, mais aussi sa fragilité, l'unité dans la diversité: trop de diversité casse l'unité, trop d'unité détruit la diversité. Dans cet entretien Klein pointe ces deux écueils mais son erreur est de supposer une “dérive” fondamentalement nouvelle incarnée par les “réseaux sociaux”. Sa phrase citée précédemment et mise en exergue dans l'article, «La gauche et la droite vivent désormais dans des réalités parallèles, sans intersection possible», en est une illustration: ce n'est pas désormais, c'est depuis toujours, en tout cas depuis aussi longtemps (soitr un peu plus d'un siècle) que cette opposition binaire droite / gauche a remplacé celles précédentes, que «la gauche et la droite vivent dans des réalités parallèles», du moins la gauche et la droite comme idéologies construites.

Cette «promesse d’Internet à ses débuts» est l'éternelle promesse d'une société unanimiste, et en ce cas peu importe qu'elle soit “de droite” ou “de gauche”. Naomi Klein développe pourtant dans l'entretien la proposition en incise dans la présentation du numéro, «les réseaux sociaux favorisent la polarisation politique». Çe qui ne l'empêche pas, in fine, de proposer deux fausses solutions, un “gauchissement” des “réseaux sociaux”, et un supposé retour à une forme plus ancienne de réseaux de ce type. Ce sont des fausses solutions car la supposition que cette forme contemporaine, à la fois d'unanimisme et de segmentation – factuellement, d'unanimisme formel et de segmentation réelle – du “corps social”, est radicalement différente de celles anciennes, et que ses “solutions” proposent un mode de régulation sociale réduisant ces deux écueils car anciennes donc éprouvées et efficaces. Ce qui n'est pas le cas, bien sûr, sinon elles le seraient encore, car elles sont là, présentes et actives, car en cette fin d'année 2024 toutes les formes antérieures, à la fois d'unanimismes et, disons, de divisionnismes, et toutes les formes de résolutions supposées de ces dérives sont toujours présentes et actives. À la question «Alors que faire?» de ses intervieweurs elle nous dit:

«Dans un monde idéal, les réseaux sociaux seraient un bien public. Vous savez, aujourd’hui encore, Twitter [renommé X depuis juillet 2023] se présente comme un espace d’échange, un forum public, alors même qu’il est devenu payant. Or tout le principe d’un forum public, c’est d’être un bien public accessible à tous. J’aimerais que les réseaux sociaux deviennent un “service public”, à la façon dont l’est la presse publique, indépendante du gouvernement, laquelle est une nécessité. Mais cela n’est pas près d’arriver. D’ici là, il nous faut investir l’espace hors ligne, et y travailler notre tolérance. Il faut notamment que la gauche apprenne à ne pas faire preuve d’autant d’esprit de censure. Que toute voix discordante ne soit pas immédiatement taxée d’incitation à la haine et à la violence. Bien entendu, il existe des gens qui incitent à la haine et à la violence, et ceux-ci ne devraient pas avoir de plateformes publiques pour s’exprimer. Mais je pense que l’on a trop brouillé les lignes entre idées offensantes et idées dangereuses. Lorsque nous interdisons, bannissons les voix qui nous déplaisent, elles basculent dans le “Monde miroir”. La gauche porte une responsabilité dans la création de cette réalité parallèle. Il faut que nous nous endurcissions, que nous nous confrontions aux idées qui nous déplaisent. Que nous défendions la liberté de parole et la liberté de manifester, y compris de ceux avec qui nous ne sommes pas d’accord. Sans quoi, nous ne pourrons jamais avancer».

Ne parlons pas des quelques incohérences de son propos, parlons plutôt de sa cohérence: “nous” et “eux” ce n'est pas “la même chose”, “eux” sont “dans l'unanimisme”, “nous” sommes “dans le divisionnisme”; la solution? En gros: diviser “eux”, unir “nous”. Clairement, elle ne se rend pas compte qu'elle propose simplement une inversion des signes, “nous” unanimistes, “eux” divisionnistes, donc la même situation mais en miroir (rien à voir avec son concept très pertinent de “Monde miroir”, dont je ne discuterai pas non plus ici, lisez Le 1 ou mieux, lisez son livre Le Double pour en savoir plus). Une “unanimisme à gauche” est-il préférable à un “unanimisme à droite”? Un “divisionnisme à droite” à un “divisionnisme à gauche”? Clairement, la réponse est non.

En ce moment je lis un ouvrage fort intéressant de Stefan Zweig, Castellion contre Calvin ou, titre alternatif, Conscience contre Violence. Pour être honnête je ne le lis pas vraiment, la lecture de son introduction me suffit, ce qui ne réduit en rien l'intérêt de ce qui suit: ce qu'il écrit en introduction, je le sais déjà mais ça vaut toujours le coup de voir ce qu'on sait exprimé brillamment par un auteur éminent, le reste de l'ouvrage développe et précise cette introduction ce qui est utile à qui sera surpris de ce que dit ce préambule. Zweig y parle de l'époque de Castellion et Calvin, parle de son époque – c'est écrit en 1936 –, et de l'Allemagne, et parle de toute époque donc la nôtre, de tout lieu donc le nôtre. Le fond de son propos? L'unanimisme et le divisionnisme, et leur inséparabilité: ils ne s'opposent pas, ils se complètent, cela en bien comme en mal. En bien, ils s'équilibrent l'un l'autre, et en mal il se passe ceci de curieux, si l'un domine de manière hégémonique il sera parent de l'autre qui en retour le dominera d'une manière tout aussi excluante et violente.

J'ai un rapport complexe à la psychanalyse: un domaine qui s'occupe de l'âme est pour moi un objet curieux et quelque peu douteux, autant et même un peu plus que ne l'est un domaine qui ne s'occupe que du corps, ce qui ne m'empêche d'y puiser des expressions sans pour cela leur donner la valeur de sens “psy” la plus courante. En outre et malgré mes réticences je ne méconnais pas la validité de la démarche pour certains, il en va là comme pour la médecine du corps, j'ai autant de distance à l'allopathie qu'à l'homéopathie sans les refuser ni refuser le constat que pour certains l'une ou l'autre approche sont très efficaces. La psychanalyse ayant su devenir incontournable on ne peut rejeter ses expressions, sans pour cela, donc, en accepter toujours les concepts ni les acceptions. J'en cause car ce que je mentionnais à la fin de l'alinéa précédent, les inversions de domination entre unanimisme et divisionnisme, on peut lui donner un nom “freudien”: le retour du refoulé.

Comme je l'expliquais dans un billet peut-être non publié pour l'heure (ne me rappelle plus), longtemps les sociétés ont trouvé un moyen simple et à court et moyen termes efficace de se débarrasser des perturbateurs: les envoyer voir ailleurs. Elles se confrontaient cependant à long terme à un retour de bâton: le retour des refoulés, du moins de ceux qui, allant voir ailleurs, y ont découvert des moyens nouveaux de puissance. Si vous suivez la généalogie des empires qui se succédèrent au cours des trois derniers millénaires dans la zone que je connais le mieux, celle englobant l'actuel Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Europe centrale et occidentale, vous constaterez que chaque nouvel empire est un pâté d'alouette: une alouette de colons ou conquérants ou occupants, un cheval de colonisés ou conquis ou occupés. On a aussi le cas assez courant des empires qui sous leur apparente continuité connaissent deux ou trois époques, celle de la construction, sous l'égide d'un colonisateur qui finit par se faire évincer, celle de l'expansion, et celle du renversement, une partie des colonisés devenant à leur tour les maîtres de l'empire au détriment de leurs colonisateurs. Le cas récent le plus éclatant est celui de l'inversion des rapports entre l'Angleterre et les États-Unis.

Il est à comprendre ceci, dont j'ai déjà un peu discuté dans d'autres billets: en nul lieu et nul temps il n'y a de “premier occupant”, sinon au lieu et au temps où apparut la vie sur la Terre, ou plus probablement aux lieux et aux temps, le concept abstrait de “LUCA”, du “Last Universal Common Ancestry”, du «dernier ancêtre commun» est idéologique beaucoup plus que biologique, mais peu importe: que ce soit en un seul lieu et un seul moment ou en divers lieux et divers moments, ces moments étant cependant peu distants dans le temps, une fois un individu apparu, une fois qu'il se multiplia et une fois qu'il disparut, il n'y eut plus de “premier occupant”, toute sa descendance étant autre que lui; comme nul d'entre ses héritiers ne peut se dire être lui, comme un seul peut occuper le lieu d'origine, et comme tous peuvent prétendre être “le premier” – le premier de ses descendants, ou le premier ayant occupé le lieu d'origine, ou le premier à être absolument “à son image” – tous donc se disent tels mais aucun ne l'est. Le temps passant, les individus se répandent dans le monde, se différencient et peu à peu deviennent “autres”, à la fois autres que leurs ancêtres et que leurs contemporains, mais toujours ils ont la nostalgie de l'origine, et toujours ils y retournent, et y trouvent un usurpateur, qui lui voit arriver un usurpateur puisqu'il est “le premier occupant” – le dernier en date des multiples premiers occupants.

Ça vous est arrivé de lire la Bible, spécialement sa partie Ancien Testament, plus précisément encore la Torah, ou Pentateuque? Moi oui. Pas dans son intégralité, loin de là, mais ça n'importe guère, on s'aperçoit assez vite que ce texte est très répétitif, on y lit plusieurs fois les mêmes récits, en plusieurs versions, et plusieurs récits différents bâtis sur le même modèle, de ce fait en avoir lu au plus un dixième et avoir survolé le reste suffit pour comprendre ceci: c'est avant tout le récit de l'impossible origine et de la permanente usurpation du titre de Premier Occupant, à quoi s'ajoutent ceux de l'Éternel Retour et de l'éternel échec, car chaque nouvel usurpateur, chaque nouveau Premier Occupant, se confrontera lui aussi à la rencontre d'un nouvel usurpateur qui se proclamera d'abord le seul héritier légitime puis très vite, à son tour le Premier Occupant. S'y ajoutent les récits de la construction du mythe des origines et du Retour à la Terre Natale chez ceux qui se prétendent les descendants, donc les héritiers, d'un précédent Premier Occupant.

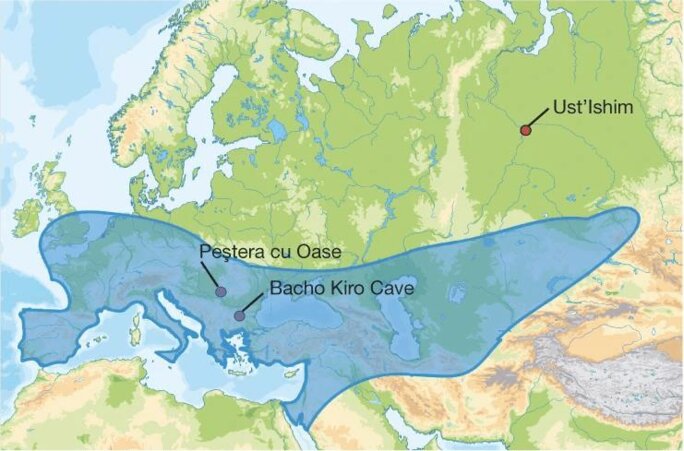

Considérez la situation actuelle dans le territoire de l'ancienne Palestine mandataire: dans mon contexte régional, c'est-à-dire dans le territoire précédemment indiqué, rassemblant Moyen-Orient, Afrique “super-saharienne” (par opposition à l'Afrique Subsaharienne), Europe centrale et occidentale et pour partie Europe orientale et Asie du Sud, c'est un “lieu d'origine” très consensuel, et de ce fait, cause de bien des dissensus: si tous le revendiquent seuls quelques-uns l'occupent et un seul le possède, à un instant donné. Il y a une raison géographique à cela, qu'illustre très bien cette carte:

Agrandissement : Illustration 1

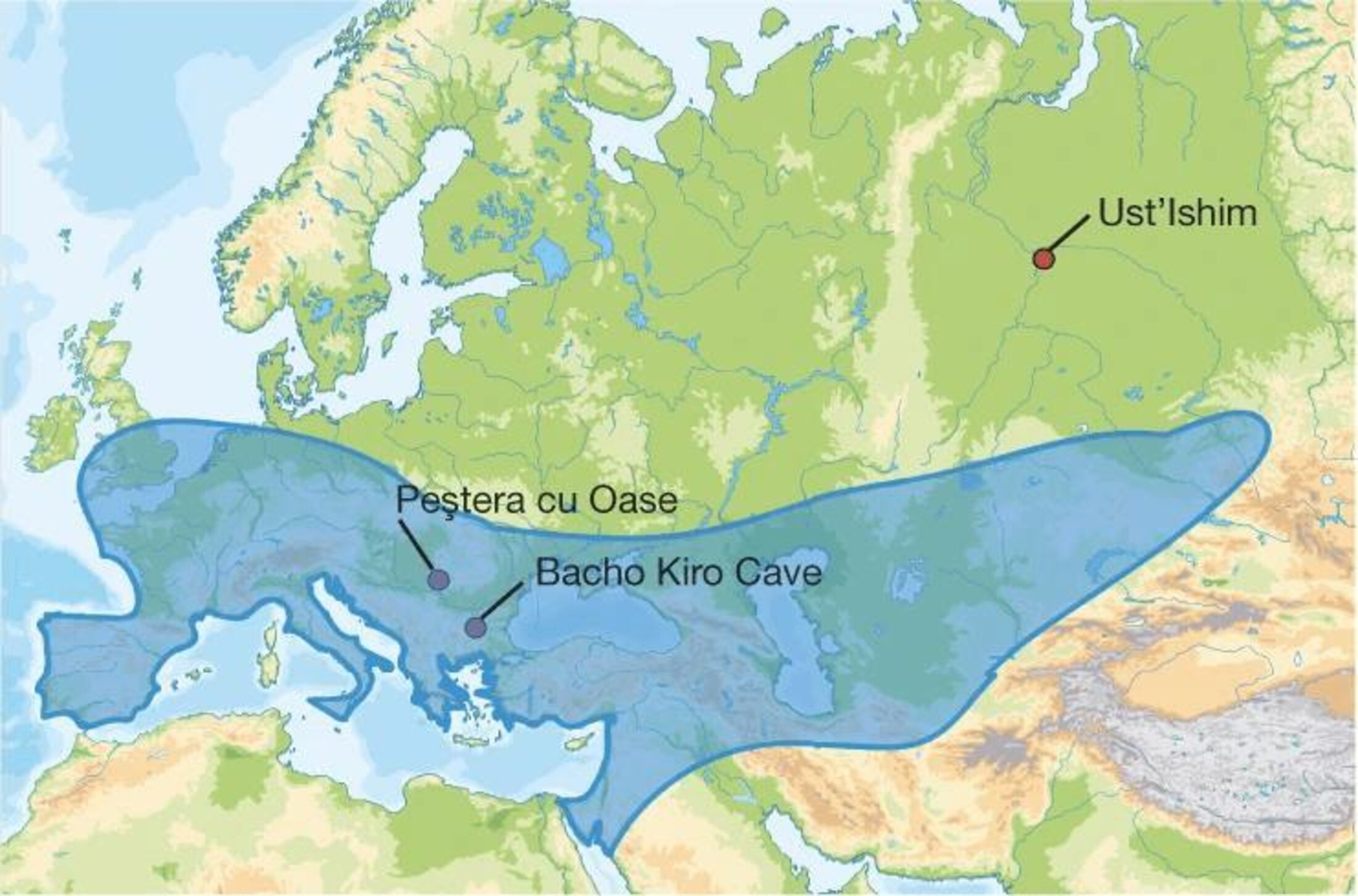

Il y a aussi une raison (pré)historique illustré par celle-ci:

Agrandissement : Illustration 2

De longue date c'est le point de passage obligé entre Afrique, Asie et Europe; d'autres ont existé, et continuent d'exister pour certains, comme les détroit de Gibraltar et de Bab-el-Mandeb, ou existèrent dans des périodes de basse mer, comme le canal ou détroit de Sicile, devenant isthme et non plus détroit, mais depuis au moins l'époque d'expansion néandertalienne celui-ci est constant, et presque toujours émergé, contrairement aux autres: un piéton qui veut aller “plus loin” ou aller “vers les origines”, qu'il les situe à l'ouest, à l'est, au nord ou au sud, ne peut assurément passer que par là sans avoir à se mouiller les pieds ou devoir nager depuis plus de cent millénaires. Il existe dans le monde quelques points de ce type, les détroits d'entrée dans la Mer Rouge au sud, dans la Méditerranée à l'est; on peut y ajouter le détroit de Bering et l'ithsme de Panama, et Djibouti, à la fois point le plus proche de l'Asie occidentale au sud de la Mer Rouge et point de convergence des routes qui relient les zones au nord et au sud du Sahara quand on longe la côte est de l'Afrique. Factuellement, une large part des humains sortis d'Afrique sont passés par là, c'est à la fois un point d'arrivée – hors d'Afrique – et de départ – vers d'autres horizons –, et lors du retour il y a une inversion. Cela en fait symboliquement un point d'origine, puisque toutes les routes y convergent.

L'explication biblique “légitimante” est celle qu'invoquent tous les conquérants: la Cause Première (qu'elle soit nommée “Dieu”, “notre ancêtre commun”, “la destinée”, ou autre) nous a dit, «tu es le Peuple Élu et cette terre t'appartient», et ce Peuple Élu affirme contre l'évidence, puisque sa première action sera d'exiler, de massacrer ou d'asservir ceux qui y vivent, que c'est une terre vierge donc légitimement annexable. Mais le récit raconte, à chaque épisode de conquête ou de reconquête (de «retour à la Terre Promise»), une même fin, l'arrivée d'un autre conquérant qui à son tour se dit légitime pour revendiquer cette terre, et qui à son tour massacre, et exil et asservit le Peuple Élu devenu Peuple Déchu. C'est un mythe, donc cette déchéance a une cause mythique, le Peuple Élu s'est détourné de la Voie Juste, la Cause Première l'en a puni, cette déchéance est donc la conséquence d'une déchéance d'ordre moral. Ce qui d'un sens n'est pas faux: le peuple conquérant des débuts est unanimiste d'où sa puissance mais le temps passant il se divise et cela prépare le terrain pour le peuple conquérant qui le remplacera.

Le “retour du refoulé” est lui aussi un mythe, car qui “revient”? Un peuple acculturé, le plus souvent sans lien généalogique réel avec celui qui fut précédemment chassé, et assurément porteur d'une culture autre que celle des ancêtres mythiques. Que sont les Hébreux originels du récit? Des Égyptiens de la plus basses caste, des “parias”, qui font sécession et vont chercher ailleurs un “lieu d'origine” où ils seront maîtres. Et que sont les Hébreux mésopotamiens “refondateurs” sinon un ensemble hétéroclite de parias plus ou moins apparentés à ceux de l'exil consécutif à la première “destruction du Temple”. Un exil de 70 ans ça fait trois ou quatre générations, et quelle population issue d'immigrés peut se dire à la fois “pure” généalogiquement (sans mélange avec d'autres populations de la terre d'exil) et idéologiquement (porteuse de la même foi et de la même conception du monde que le Peuple Élu, du moins le dernier en date), après trois ou quatre générations? Que ces refoulés l'aient été par une cause externe (suite à une conquête) ou interne (forcés à l'exil car porteurs de corruption), ceux qui “reviennent” sont des étrangers, des “locaux” qui se rêvent “étrangers” et qui de génération en génération psalmodient «L'an prochain à Jérusalem» ou autre lieu d'origine mythique qui, arrivant à la Terre Promise, y découvrent un “usurpateur” qui se prétend “premier occupant”, qu'il faut donc massacrer, exiler ou asservir.

Dans le contexte actuel en Palestine mandataire, qui sont les “héritiers légitimes”, les “vrais Hébreux”, sont-ce les Juifs d'Europe et du Maghreb ou les “Arabes palestiniens“? Aucuns et tous: les Palestiniens arabes ont bien plus de chances d'être en relation généalogique avec les Hébreux d'il y a deux millénaires que les Juifs arrivés dans cette terre au cours du dernier siècle, mais les Juifs supposent, et nous l'acceptons tous, être porteurs de l'idéologie originelle de ces Hébreux sans solution de continuité, sans la rupture instaurée par le “christianisme” puis l'“islamisme”.

Il y a environ trois mois en cette fin d'octobre 2024, j'ai assisté à un office catholique (bien qu'athée et agnostique il m'arrive de loin en loin de “communier” pour des raisons sociales et surtout sociologiques, vous savez, ou ne savez pas donc j'explique très brièvement, l'«observation participante», qui «selon Alain Touraine [...] vise à atteindre “la compréhension de l’autre dans le partage d'une condition commune”»: être à la fois “dedans” en tant que participant, et “dehors” en tant qu'observateur) où le prédicateur déclara sans ambages à ses fidèles, «nous sommes tous des Juifs», et cela non d'une manière abstraite: indubitablement Jésus étaient généalogiquement et idéologiquement “Juif”, c'est-à-dire à la fois descendant des Hébreux et continuateur de leur tradition; à l'acmé de la communion, l'eucharistie, en assumant que par cette «célébration du sacrifice du corps et du sang de Jésus Christ présent sous les espèces du pain et du vin» nous “devenons le Christ”, nous devenons alors tous adelphes en judaïté car tous enfants du même père, qui est indubitablement Juif. Certes une “judéité” symbolique mais aussi concrète, dès lors qu'on accepte l'idée que lors de cette eucharistie le pain et le vin deviennent le corps et le sang de Jésus, on ne peut refuser celle de ce “devenir Juif” qui en résulte par cette opération magique qui fait que, “mangeant le Christ”, nous sommes absorbés par lui.

Je tiens à préciser que tant par respect des fidèles que de mes propres convictions je ne participe jamais réellement à cette eucharistie mais en revanche j'accepte la proposition de cet officiant: dans un contexte social “chrétien” (ou “musulman” ou “juif”), si on accepte les fondements du projet social on accepte d'être “Juif“, d'être idéologiquement héritier de la religion des Hébreux. Non que cette idéologie soit si singulière, on en trouve des équivalents avant ou ailleurs, mais elle a l'intérêt, de par sa continuité substantielle au-delà des ruptures circonstancielles, de s'être détachée de ses racines historiques, ce qui en fait une idéologie acceptable par tous et partout. Comme l'écrivit un certain Saül:

«Or, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce conducteur légaliste. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été engagés en Christ, vous avez endossé Christ. Il n'y a plus ni Juif ni Grec; il n'y a plus ni esclave ni libre; il n'y a plus ni homme ni femme; car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, et les héritiers selon la promesse» (Galates, 3, 25-29);

«Ne mentez point les uns aux autres; ayant dépouillé le vieil homme avec ses œuvres, Et ayant revêtu le nouvel homme, qui est renouvelé, dans la connaissance, à l'image de celui qui l'a créé. Ici il n'y a ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis, ni Barbare ni Scythe, ni esclave ni libre; mais Christ est tout en tous» (Colossiens, 3, 9-11).

Comme il s'agit de rhétorique de type sophistique l'auteur ne s'embarrasse pas de paradoxes, bien sûr: affirmant successivement «Il n'y a plus ni Juif ni Grec» puis «Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham», il dit finalement qu'il y a “des Juifs”, cette “postérité d'Abraham”, mais si tous ceux qui “sont en Christ” sont de cette postérité, dire qu'il n'y a que des Juifs ou qu'il n'y en a pas ou plus est dire la même chose: il n'y a plus de “différents” puisqu'il n'y a que des “semblables”.

Connaissez-vous la cause profonde, première, de la situation actuelle en Palestine mandataire? Les Juifs les plus récents veulent à tout prix que les Juifs les plus anciens “retournent à Jérusalem”, qu'ils y retournent tous, et que tous les “non Juifs”, c'est-à-dire les Juifs par adhésion des multiples sectes “chrétiennes” et “musulmanes” et les quelques rares habitants du territoire effectivement “non Juifs” (qui se disent appartenir à une lignée antérieure, celle, supposément, des “premiers occupants”, les Samaritains, ou qui se rattachent à d'autres généalogies), le quittent. C'est une doctrine de base des “évangéliques”, qui malgré leur nom sont plutôt mâles et plutôt infernaux (je plaisante, ou presque...)¨. Il en va ici comme en tout, sous la même étiquette on regroupe des ensembles disparates, les “évangéliques” n'ont pas tous ce souhait de “purification ethnique” en Terre Sainte, mais ceux qui l'ont sont extrêmement actifs et savent trouver des appuis au plus haut des pouvoirs civils, en premier dans les pouvoirs Législatif et Exécutif des États-Unis. Ils sont héritiers de plusieurs courants de la «Réforme radicale», dont les anabaptistes, les pentecôtistes, leurs plus récentes incarnations très radicales étant le mouvement charismatique et le mouvement néo-charismatique. Même le calvinisme dans sa version la plus pure donc la plus dure semble une aimable doctrine lénifiante à côté de celles-là, factuellement l'anabaptisme première manière est mort de son excès de violence, ses membres ayant été presque tous massacrés mais ayant avant cela commis eux mêmes de nombreux massacres – leurs héritiers actuels sont beaucoup plus modérés, du moins envers les personnes hors de leur groupe.

Je ne sais pas si les actuels Juifs nominaux de la Palestine mandataire, ceux formellement “descendants des Hébreux”, ont une telle visée dans leur majorité, selon moi non, et je suis persuadé qu'en majorité les “non Juifs” de ce territoire ne souhaitent pas l'élimination, par expulsion ou par massacre, des Juifs nominaux, mais ils n'y peuvent pas grand chose, parce plusieurs groupes idéologiques “chrétiens” et “musulmans” ayant des puissants appuis dans diverses entités politiques, le souhaitent, et disposent des moyens pour y inciter. Je parle de Juifs nominaux car il est évident, ou plutôt il devrait être évident que beaucoup de ces supposés Juifs ne le sont pas au sens usuel de “descendants des Hébreux”, ailleurs je ne connais pas strictement la situation mais par exemple beaucoup de Juifs maghrébins sont, selon ce critère, des “non Juifs”, des “convertis” locaux de date ancienne (premiers siècles de l'ère commune) ou, pour la couche plus récente (XIV°-XVI° siècles), ibériques, et de même, pour nombre de Juifs dits Ashkénazes dont la langue d'usage était le yiddish le lien généalogique avec les Hébreux n'est pas le cas le plus courant.

Dans son ouvrage Conscience contre violence, Stefan Zweig écrit:

«Une bonne partie de la croyance en [l’]infaillibilité [de Calvin], qui est pour tout dictateur un facteur psychologique essentiel, a été détruite pendant [la] peste [de 1542 à 1545 à Genève]. On constate un désenchantement général: l’opposition se renforce et s’étend à des couches de plus en plus larges. Par bonheur pour Calvin elle s’étend mais ne se concentre pas. Car c’est précisément là que réside l’avantage de toutes les dictatures, ce qui fait qu’elles peuvent tenir même quand elles sont depuis longtemps en minorité: si leur volonté disciplinée se manifeste d’une façon ferme et organisée, celle de l’opposition, composée d’éléments divers et mue par des motifs divers, n’arrive jamais à se grouper en une force véritable ou n’y parvient que très tard. Le nombre des adversaires d’une dictature importe peu, aussi longtemps qu’ils ne se réunissent pas pour agir selon un plan commun et au sein d’une organisation commune. C’est pourquoi il s’écoule toujours un temps très long entre le moment où l’autorité d’un dictateur subit son premier ébranlement et celui de sa chute définitive. Calvin, son Consistoire, ses pasteurs et sa suite de réfugiés forment un seul bloc, une force compacte, sûre de son but ; ses adversaires, par contre, se recrutent sans aucun lien entre eux, dans toutes les couches et classes de la population. Ce sont d’une part les anciens catholiques restés secrètement fidèles à leurs croyances, puis les buveurs de vin, à qui on a interdit l’entrée des auberges, les femmes, qui n’ont plus le droit de se parer, enfin les vieux patriciens de Genève, furieux contre ces gueux récemment venus de l’étranger qui ont réussi à se glisser dans tous les emplois. Cette opposition numériquement très forte et qui est composée des éléments les plus divers, les plus nobles comme les plus misérables, ne représente qu’une masse impuissante, une force purement latente et non une force réelle parce que non rassemblée autour d’une idée. Or une troupe dispersée ne peut triompher d’une armée disciplinée, un mécontentement inorganisé renverser un régime organisé. Aussi, les premières années, ce sera un jeu pour Calvin de tenir en respect ces groupes épars, qu’il mettra à la raison un à un d’une simple bourrade».

Il y écrit aussi:

«Calvin était allé trop fort. Les idéologues politiques ont tendance à sous-estimer la force d’inertie de la matière humaine, ils pensent que des transformations profondes peuvent être réalisées dans la vie aussi rapidement que dans leur pensée […].

Bien entendu, le Conseil ne peut tolérer une telle rébellion de la part des pasteurs. Il leur rappelle tout d’abord, d’une façon catégorique, qu’ils ne doivent pas utiliser la chaire dans des buts politiques […]. Comme Calvin et les siens ne tiennent aucun compte de cet ordre […] la patience du Petit Conseil est à bout. Il convoque le Conseil des Deux Cents, le tribunal suprême de la ville, et demande s’il faut destituer Calvin et les pasteurs qui se sont révoltés contre les autorités. À une énorme majorité, l’assemblée répond affirmativement. Les rebelles sont révoqués et reçoivent l’ordre de quitter la ville dans les trois jours. La peine de l’exil dont Calvin, au cours des dix-huit derniers mois, a menacé un si grand nombre de bourgeois, c’est lui maintenant qui en est frappé.

Le premier assaut de Calvin contre Genève a échoué. Mais une défaite de ce genre ne signifie rien de grave dans la vie d’un dictateur. Il est presque indispensable à la victoire définitive d’un maître absolu qu’il ait subi un échec dramatique au début de sa carrière. L’exil, la prison, le bannissement, ne sont jamais des obstacles pour les grands révolutionnaires, ils ne font au contraire qu’accroître leur popularité. Pour pouvoir être déifié par la foule, il faut avoir été un martyr, et seules les persécutions infligées par un système haï créent à un tribun les conditions morales nécessaires à sa victoire future, parce que chaque épreuve nouvelle accroît son prestige dans les masses. Rien n’est plus nécessaire à un grand politicien que de passer de temps en temps à l’arrière-plan, car ce sont précisément ses disparitions qui en font un personnage de légende. La renommée entoure son nom d’une auréole de gloire, et quand il réapparaît, il retrouve des partisans dont l’enthousiasme à son égard a centuplé pendant son absence. C’est à l’exil que presque tous les héros populaires de l’histoire doivent la puissance d’attraction qu’ils ont exercée sur leurs contemporains: l’exil de César en Gaule, de Napoléon en Égypte, de Garibaldi en Amérique du Sud, de Lénine en Sibérie, leur a donné une force qu’ils n’eussent pu espérer s’ils n’avaient jamais quitté leur pays. Il en fut de même pour Calvin».

Je le rappelle, il écrit cet ouvrage en 1936, il est Autrichien et aussi très au fait de ce qui se passe dans ce “pays frère” qu'est l'Allemagne. La brève biographie de l'édition de poche le rappelle, «désespéré par la montée du nazisme, il fuit l'Autriche en 1934». L'Autriche, la très aimable Autriche, ne fut nullement soumise malgré elle par la nettement moins aimable Allemagne, comme l'explique Éric Vuillard, à la fois historien et romancier, dans son récit L'Ordre du jour, l'Allemagne hitlérienne était extrêmement mal préparée pour une annexion en force de l'Autriche, en mars 1938. Pour citer l'article de Wikipédia:

«L'annexion de l’Autriche à l’Allemagne [est] une succession de déconvenues et de malentendus. Ainsi est évoquée la panne de 70% des Panzers, chars de combats blindés, à la frontière autrichienne, ce qui a retardé l'avancée de l'armée allemande et d'Hitler sur Vienne […]. Le livre insiste sur la passivité totale, voire le consentement, des Autrichiens face au coup d’état organisé par le parti nazi autrichien le 11 mars précédent […]. L'annexion est cependant rapide et totale: dès son arrivée dans la ville de Linz, Hitler est acclamé par plus de 70.000 personnes venues assister à sa prise de parole au balcon de l'hôtel de ville, tandis qu'à Salzbourg, les soldats allemands découvrent à leur arrivée une ville déjà entièrement décorée de drapeaux nazis».

Un esprit lucide comme lui peut sans peine comprendre, dès 1934, que Le Monde d'hier est définitivement mort, celui de demain, d'une “Europe nouvelle” sous la botte nazie, en marche rapide, et qu'une des premières étapes sera l'Autriche. Elle y est prête, elle l'attend, elle l'espère…

Les lecteurs de son temps ne peuvent manquer de faire le rapprochement entre ce récit de la montée, de l'expansion et finalement de la chute de la dictature calviniste de ces années 1541 (celle de sa second venue, après l'expulsion de 1538) à 1564, et la situation allemande depuis 1932, et ne peuvent non plus manquer de faire un rapprochement entre sa proposition générale,

«Il est presque indispensable à la victoire définitive d’un maître absolu qu’il ait subi un échec dramatique au début de sa carrière. L’exil, la prison, le bannissement, ne sont jamais des obstacles pour les grands révolutionnaires, ils ne font au contraire qu’accroître leur popularité. Pour pouvoir être déifié par la foule, il faut avoir été un martyr, et seules les persécutions infligées par un système haï créent à un tribun les conditions morales nécessaires à sa victoire future […]. C’est à l’exil que presque tous les héros populaires de l’histoire doivent la puissance d’attraction qu’ils ont exercée sur leurs contemporains: l’exil de César en Gaule, de Napoléon en Égypte, de Garibaldi en Amérique du Sud, de Lénine en Sibérie, leur a donné une force qu’ils n’eussent pu espérer s’ils n’avaient jamais quitté leur pays»,

et l'itinéraire cahoteux, presque chaotique parfois, d'Adolf Hitler, son “martyr”, avant son accession au pouvoir en 1933. Très habilement, Zweig se garde bien de faire le rapprochement, dans tout l'ouvrage on ne trouve qu'une brève référence au présent:

«Bien entendu, à dater du jour où ce contrôle universel est introduit à Genève, il n’y a plus en fait de vie privée […], chacun est considéré d’avance comme suspect de péché et doit par conséquent accepter qu’on le surveille. Toutes les maisons ont soudain leurs portes ouvertes et tous les murs sont en verre. À n’importe quel moment, la nuit comme le jour, le marteau de votre porte peut retentir et un membre de la police ecclésiastique apparaître pour la “visitation” sans que vous puissiez vous y opposer […]. Cette Gestapo des mœurs fourre son nez partout. Elle s’assure que les robes des femmes ne sont ni trop longues ni trop courtes, qu’elles n’ont pas de ruches superflues ou des jours exagérés, compte les bagues que l’on a aux doigts et les chaussures qui sont dans l’armoire».

Aucune autre référence directe à la situation de 1936 que la mention de «cette Gestapo des mœurs». Donc,

«c’est précisément là que réside l’avantage de toutes les dictatures, ce qui fait qu’elles peuvent tenir même quand elles sont depuis longtemps en minorité: si leur volonté disciplinée se manifeste d’une façon ferme et organisée, celle de l’opposition, composée d’éléments divers et mue par des motifs divers, n’arrive jamais à se grouper en une force véritable ou n’y parvient que très tard. Le nombre des adversaires d’une dictature importe peu, aussi longtemps qu’ils ne se réunissent pas pour agir selon un plan commun et au sein d’une organisation commune. C’est pourquoi il s’écoule toujours un temps très long entre le moment où l’autorité d’un dictateur subit son premier ébranlement et celui de sa chute définitive».

Je retrouve chez Zweig l'écho d'un de mes propos concernant Donald Trump, un apprenti dictateur en devenir qui a depuis lors connu lui aussi son “martyr”, lequel, on le constate en cette fin d'année 2024, l'a effectivement rendu plus fort. J'écrivais ceci en juin 2020:

«J'en discute dans d'autres textes, le calcul de Trump est simple, et toujours le même depuis qu'il a décidé de devenir président de son pays: importe non pas de se rallier une majorité mais de se rallier la seule minorité qui compte, celle qui ne change jamais d'avis. Il a un comportement imbécile? Ça tombe bien, puisqu'il compte sur le soutien des imbéciles. Laissons les intelligents se disputer entre eux et rassemblons les imbéciles…» (dans «Le nez dans le guidon»).

Comme précisé au début de ce passage, j'en discutais dans des textes antérieurs, d'une manière plus générale cependant. Un concept ancien: la force d'un autocrate ne réside pas en lui mais en la faiblesse de ses opposants. La force d'un Trump, celle d'un Macron, réside dans la faiblesse de leur opposition, qui dans les deux cas forme une majorité, mais une majorité divisée: il n'ont le soutien que de 30% à 35% des électeurs mais aucun de leurs opposants ne rassemble autant de soutiens, le seul ensemble qui dépasse cette fraction est celui des impuissants dans un système oligarchique, les abstentionnistes.

L'épisode récent qui vit la nomination de Michel Barnier, dont je disais dans un récent commentaire qu'il est l'un moins représentatifs membres du parti le moins représentatif issu des législatives de juillet 2024, en est la démonstration édifiante: pour autant qu'il se veuille tel, ce dont je ne suis pas certain, mais peu importe, Emmanuel Macron a démontré par cela que la force d'un autocrate réside dans la faiblesse de ses opposants: entre avril 2017 et juillet 2024, à aucun moment ni Macron ni les députés de sa coalition (enfin, de son ex-coalition, désormais...) n'ont obtenu un suffrage majoritaire, la non prise en compte des abstentionnistes étant la seule cause de cette illusoire “majorité” à la présidentielle, et quant aux législatives, les députés “macronistes” n'ont jamais obtenu la majorité des votes exprimés, ils l'ont tutoyée en 2017 mais grâce à un taux de “blancs” et “nuls” rarement atteint ou dépassé, sinon au second tour des présidentielles de 1969 (Poher contre Pompidou, droite contre droite), 2017 et 2022, et aux législatives de 2022 et 2024, et bien sûr lors de ces deux législatives cette coalition n'atteignit pas la majorité des sièges et n'atteignit que moins de 39% puis à peine plus que 23% des exprimés. Une coalition plus vraiment “présidentielle” cela dit: elle l'était encore vaguement en 2022, du moins dans les premiers mois après l'élection, et ne le fut nullement en 2024. La force de Macron, ou du moins de ce, de ceux, qu'il représente, réside dans cette incapacité de ses opposants à s'entendre, et c'est sur cela qu'il compte, de même que Trump en 2016: il n'avait pas l'adhésion sincère de la majorité républicaine des “représentants du peuple” mais il parvint à la contraindre à le soutenir, puis par des manœuvres habiles sur le fond, aussi malhabile sur la forme semblaient-elle, il obtint un soutien plus ferme des élus de ce parti, et la majorité démocrate de la Chambre des Représentants, par son manque de cohésion, ne changea rien à la prééminence républicaine.

Ni Trump ne fut un autocrate, ni Macron ne l'est, car l'un comme l'autre sont encore dans la phase première, mais l'un comme l'autre ont connu leur “martyr”, Trump après la présidentielle de 2020, Macron après la législative de 2022 et plus encore après celle de 2024. Avons-nous appris des leçons du passé? Avons-vous compris cette évidence, «pour pouvoir être déifié par la foule, il faut avoir été un martyr, et seules les persécutions infligées par un système haï créent à un tribun les conditions morales nécessaires à sa victoire future»? Bien sûr que non: «C’est à l’exil que presque tous les héros populaires de l’histoire doivent la puissance d’attraction qu’ils ont exercée sur leurs contemporains: l’exil de César en Gaule, de Napoléon en Égypte, de Garibaldi en Amérique du Sud, de Lénine en Sibérie, leur a donné une force qu’ils n’eussent pu espérer s’ils n’avaient jamais quitté leur pays». Dans le contexte actuel, l'exil est une option impossible car depuis le 26 juin 1945, il est devenu impossible. Certes, pendant quelques décennies l'illusion d'un possible exil demeura, mais après les “normalisations” (les “droitisations” en ce cas) de la Chine d'abord, durant la décennie 1980, de l'ex-URSS ensuite, après 1990, un “nouvel ordre mondial” fut décrété:

«L'expression désigne alors l'alignement idéologique et politique des gouvernements et organismes mondiaux vers une certaine unipolarité, incarnée par les États-Unis. Depuis lors, elle est réemployée dans d'autres contextes où il est diversement question de consolider une gouvernance mondiale (en matière financière ou environnementale, par exemple)».

Dans tous ces usages “géopolitiques” l'idée maîtresse est celle d'un “gouvernement mondial”, de fait ou (pour les usages ultérieurs au premier) en partie au moins, de droit, d'où le constat que pour les institutions internationales regroupées au sein de l'Organisation des Nations unies il y a bien un gouvernement mondial, donc une unité politique de l'ensemble du monde. Il ne s'agit pas d'une entité centralisée, plutôt d'un système de type confédéral plutôt que fédéral même si la distinction n'est pas si claire – formellement les États-Unis sont une fédération, ce fut d'ailleurs une des causes, selon moi et selon beaucoup d'historiens la principale, de ce qu'en ce pays on nomme la Guerre Civile (American Civil War), en France la Guerre de Sécession, qui «oppos[a] le gouvernement fédéral des États-Unis d'Amérique (“l'Union” ou “le Nord”) […] et les États confédérés d'Amérique (“la Confédération” ou “le Sud”)», et qui vit donc formellement le triomphe des “fédéralistes”, mais les États fédérés, et pas seulement ceux précédemment confédérés. Cet article de 1953 du quotidien Le Monde l'explique, «une confédération […] maintient la souveraineté nationale, tandis que toute fédération demande une abdication partielle de cette souveraineté en faveur d'une autorité commune»; or les membres de la Confédération helvétique abdiquent une partie de leur souveraineté à la structure fédératrice, la Fédération des États-Unis se confronte en permanence au souci des États fédérés de concéder le moins possible de souveraineté et d'en reprendre le plus possible. Disons que l'ONU en est encore, pour quelques temps encore, au stade initial: dans son souci de construire un gouvernement fédérateur elle préserve formellement l'essentiel de la souveraineté des États (des “nations”), tout en étendant réellement, par l'entremise de ses structures secondaires (OMS, OMC et autres) un transfet de souveraineté, en partie de droit, en partie de fait, au niveau global.

En lançant la recherche "nouvel ordre mondial" j'ai eu la (demi) surprise de voir paraître en premier résultat un lien vers l'article «Nouvel ordre mondial (théorie du complot)». Une demi-surprise car dès lors que cet article existe, dans le contexte actuel il est normal qu'émerge en premier celui-ci et non le second, «Nouvel ordre mondial (relations internationales)». Les deux articles ont droit au même bandeau d'alerte: «Le fond de cet article sur la politique est à vérifier», daté du 1er octobre 2017 pour celui “géopolitique”, d'avril 2022 pour celui “complotiste”. Il semble que cette vérification soit difficile, ou apparaisse d'une faible nécessité pour les contributeurs de ces articles. Sans même les lire, je devinais que pour le premier de la liste mais second en date (créé en février 2012, contre au minimum novembre 2005 pour celui “géopolitique”) ce caractère de nouveauté serait très vite relativisé, et c'est le cas bien sûr:

«L'historien des idées Pierre-André Taguieff considère que la vision d'un “mégacomplot” plonge ses racines au XVIIe siècle avec le mythe du complot juif qui se métamorphose au XIXe siècle en mythe du complot judéo-maçonnique, lesquels sont devenus des modèles pour le judéo-bolchevisme qui se développe au XXe siècle: “Le ‘mégacomplot’, tel qu'il a été théorisé dans les milieux de l'extrême-droite dans les années 1920 et 1930, inclura le complot judéo-bolchevik (‘l'Internationale du sang’) et le complot judéocapitaliste ou judéo-ploutocratique (‘L'Internationale de l'or’). La génération suivante des écrivains complotistes, surtout après 1945, opérera une réinterprétation du ‘mégacomplot’, fort attrayante pour le public spécialisé: bolchevisme et nazisme seront expliqués par les activités des mêmes puissances occultes”».

Il s'agit d'une lecture... complotiste du phénomène de la part de Taguieff, un obsessionnel du “complot anti-juif” qui semble ne pas (ou ne pas vouloir) comprendre que cette articulation des “complotismes” sur les Juifs est un cas parmi d'autres, le sentiment complotiste est avec le bon sens la chose du monde la mieux partagée, il n'a pas attendu pour émerger l'apparition des Juifs diasporiques il y a environ deux millénaires, et on en trouve des traces tantôt mythiques, tantôt supposément historiques, un peu partout et depuis plus de trois millénaires. Il se peut, mais j'en doute, qu'une branche récente de l'hypothèse du “mégacomplot” ait été nommée «nouvel ordre mondial» mais c'est circonstanciel, on peut en lisant l'article comprendre qu'il s'agit toujours des mêmes hantises avec les mêmes supposés comploteurs, et du même processus de mise à jour d'une vieille “théorie” que toujours: on émet le même discours mais on y ajoute des “éléments de langage” dans l'air du temps. Remarquez, le concept géopolitique aussi n'est que la version actualisée d'une vieille lune, l'ONU était elle aussi supposée instaurer un “nouvel ordre mondial” qui devint tout aussi rapidement que celui énoncé en 1991 un “nouveau désordre mondial”. Tiens ben, il me semble que je reviens sur le thème initial de ce billet sans m'en apercevoir. Je me relis un peu pour déterminer la chose.

D'après le titre le thème serait quelque chose comme, midi à sa porte, minuit à celle du voisin. Une idée simple mais pas si évidente à énoncer. Comme dit, l'idée de ce billet part de la lecture de cette présentation de l'hebdo Le 1 n° 517:

«Comment les réseaux sociaux favorisent-ils la polarisation politique et les idées d’extrême droite? Voyage au cœur des algorithmes pour comprendre le succès de la fachosphère…».

Il y a donc cet impensé des rédacteurs de ce bref texte, cet implicite, d'abord qu'ils sont “de non droite”, ensuite que la «polarisation politique» tend à unanimiser “la droite” vers l'extrême, le “fachisme” – là c'est presque explicite –, enfin qu'en miroir elle tend à diviser la “non droite”. Je ne puis dire “la gauche” car l'hebdomadaire ne se revendique pas tel, et de fait ne paraît pas tel, on dira qu'il se positionne “au centre” avec un certain tropisme vers “la gauche”, mais cette gauche dont je disais que pour celle “non centriste” elle apparaît “de centre droite” ou “de droite”, cette “gauche de gouvernement” qui, revenue au pouvoir en 1981, su très vite (moins de trois ans) adapter son discours et surtout sa pratique, et se mouler dans ces institutions de la V° République orientées “à droite” – orientée vers la défense de l'intérêt privé plutôt que public.

Difficile de déterminer comment la rédaction du 1 se représente “politiquement” (idéologiquement), je suppose qu'elle se perçoit “modérée” et tendanciellement “de centre gauche”, en tout cas, nettement pas “de droite”. Est-ce exact ou non? Aucune idée, selon moi non mais j'ai un point vue minoritaire là-dessus, je n'adhère aucunement à cette dogmatique opposant “la gauche”, “le centre” et “la droite”, donc les positionnements implicites ou explicites articulés sur cette dogmatique me semblent toujours spécieux. Je n'adhère pas pour cela au discours idéologique ayant surtout émergé au tournant des années 1980 et 1990 même s'il a existé bien avant, selon lequel en politique il n'y a plus d'opposition gauche-droite, il revient par cycles et à peine semble-t-il en voie de réalisation, comme par miracle cette opposition revient en force. Même si nombre de ses propagateurs, disons, sont sincères et aussi, sincèrement convaincus que ce discours n'est pas idéologique, qu'il est factuel, il implique, en gros (et en détail souvent) que les partis “modérés” sont désormais “du centre” avec des tendances “vers la gauche” et “vers la droite”, mais non proprement “de gauche” et “de droite”, le fameux «et en même temps et de gauche et de droite»©™ cher au candidat Macron de 2017, qui se traduit aisément par “du centre”. Un parti ou une coalition “du centre” qui ne met pas en cause des institutions “de droite” ne peut que très vite se “droitiser” une fois au pouvoir, et aller très vite vers un positionnement “décentré”, un positionnement “et de droite et de droite”. Cela dit ça n'a pas grande importance, on peut accepter n'importe quel positionnement idéologique implicite ou explicite sur cet axe gauche-droite, ce qui importe est le positionnement à la fois idéologique et effectif relativement aux institutions.

Depuis les débuts de la V° République, très clairement les partis qui se revendiquent “de gauche” considèrent que ces institutions sont orientées “à droite” et affirment vouloir en changer, vouloir instituer une VI° République “non de droite”, ceux qui se positionnent “au centre” tendent à considérer qu'elles sont potentiellement “et de gauche et de droite” mais que les partis “de droite”, quand ils sont au pouvoir seuls, “droitisent” ces institutions, et ceux qui, le plus souvent, refusent l'étiquette “de droite” mais que les autres partis situent dans cette polarité, les supposent “apolitiques”, ce qui induit qu'ils les considèrent confortables pour eux, donc implicitement “de droite”. Et une fois au pouvoir, “la gauche” renonce très vite, presque immédiatement, à cette volonté idéologique de changer les institutions, de changer de République, “le centre” s'allie durant les phases électorales ou peu après avec “la droite”, donc “la droite” avec “le centre”, d'où ce constat: tous les partis “de gouvernement” ont une pratique du pouvoir qui s'accommode très bien des institutions telles qu'elles sont, et comme tous s'entendent pour considérer, tant explicitement pour “la gauche” qu'implicitement pour “le centre” et “la droite”, qu'elles sont “de droite”, ils ont tous une pratique “de droite”, avec des modulations certes – un peu plus “sur la gauche de la droite” pour “la gauche”, “sur la droite de la droite” pour “la droite” et “vers le centre-droite” pour “le centre” – mais donc, tendanciellement “à droite”.

Il y a un apparent paradoxe avec cette V° République, dont je discutais dans un billet antérieur, apparemment non publié – je cherche vite fait dans la liste «Mes contributions». Bon, pas trouvé, en revanche je suis tombé sur un brouillon intéressant datant du 25 juin 2022, «République parlementaire», publié avec un commentaire en date du 22 octobre 2024, «Une vieillerie très actuelle».

Un apparent paradoxe: beaucoup de modifications de la Constitution de la V° République qui semblent les plus “à gauche” se firent sous les mandats de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, et plusieurs modifications les plus “à droite” furent proposées, et heureusement non validées, durant le mandat de François Hollande. En fait, la “couleur idéologique” nominale des modifications proposées ou adoptées est indépendante de la “couleur politique” des proposants. Comme je le relevais dans un autre billet (publié ou non, je ne sais plus), et comme je le mentionnais dans ce texte-ci, les majorités tendanciellement “centristes” (giscardienne et macroniste très notablement) donnent dans le “sociétal” plutôt que dans le social en matière de lois, et bien sûr sont très attachées au “sécuritaire” et à l'“économique” à forte inflexion droitière. Il y eut bien quelques lois qu'on peut qualifier de sociales et “de gauche” au sens où elles ont modifié en profondeur le rapport des institutions à la société selon cette orientation nominale, mais c'est bien plus la prise en compte nécessaire de certaines évolutions de la société que le pouvoir en place ne peut se passer d'entériner, parce qu'elles sont devenues inapplicables (cas par exemple de certaines interdictions ou obligations vestimentaires) ou sont inappliquées ou inégalement – inéquitablement le plus souvent – appliquées, ce qui instaure de fait une inégalité devant la loi «selon que vous serez puissant ou misérable». La réalité n'est jamais aussi simple que l'espèrent ou le prétendent les idéologues...

Même si j'ai parfois mes idées là-dessus, et même si parfois je les expose, je ne suppose rien de certain quant aux motivations des “responsables politiques”, je constate qu'il y a une certaine distance et souvent une distance certaine entre leurs discours avant, pendant et après le moment où ils détiennent supposément le pouvoir, et la réalité de leurs actes et de leurs réalisations: le très droitier candidat Sarkozy a gauchisé son action législative et exécutive, le très gaucher candidat Hollande a droitisé son action législative et exécutive, peut-être parce que l'un était réellement moins droitier, l'autre réellement moins gaucher, assurément parce que, une fois arrivés au pouvoir, ils furent amenés à composer avec la réalité du pouvoir, qui consent rarement à se conformer aux idéologies: sinon le premier d'entre eux, Charles de Gaulle, et encore, seulement dans la phase initiale, entre le 4 octobre 1958 et le 19 décembre 1965, aucun président de la V° République n'a détenu un pouvoir tel qu'il ait pu sans (trop de) contraintes mettre en œuvre la politique qu'il avait promise ni celle qu'il anticipa sans la promettre, tous durent composer, avec leur propre camp, toujours disparate et parcouru de contradictions, avec ses oppositions, avec son électorat, beaucoup moins tenté que lui de voir se réaliser son projet politique, avec le reste de la nation, pas du tout intéressée à le voir réaliser, avec la pesanteur des institutions, avec les corps constitués, avec la société civile et les corps intermédiaires, avec l'état réel de la société et ses aspirations, avec les circonstances, bref, avec les contingences multiples qui font que, qu'il le veuille ou non, il doit mettre de la pragmatique dans son idéologie. Et de toute manière, sauf dans un régime très autoritaire, dans une dictature ou dans une tyrannie, un projet politique très idéologique est destiné à ne pas se réaliser, parce que justement il se confronte incessamment à des contraintes allant contre ce projet.

Il me semble que la déclaration de Charles de Gaulle, le 19 mai 1958, dix jours avant son retour au pouvoir en tant que Président du Conseil (des ministres, en gros, que Premier ministre), «Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur?», est exacte, il y eut certes cette période, assez brève, environ trois ans, où il fut une sorte de dictateur au sens antique, «un magistrat extraordinaire qui détient les pleins pouvoirs (imperium) pour un mandat qui ne peut, à l'origine, excéder six mois [afin de] répondre à une situation d'urgence militaire», mais c'est pour cette raison même qu'on le requit, à la fois parce qu'il avait démontré sa capacité de chef militaire et tout aussi clairement, son habileté politique. Certes il fit preuve d'un autoritarisme certain, certes ce fut souvent, surtout durant cette période initiale avant la première élection du président de la République au suffrage universel direct, un politicien parfois retors qui sut tirer avantage de certaines ambigüités de la Constitution et des lois, mais il montra ensuite qu'il avait à cœur de respecter la lettre et l'esprit de la Constitution. J'en cause car l'hypothèse de son plus ardent opposant – du moins en paroles –, François Mitterrand, du «coup d'État permanent» qu'aurait instauré cette V° République, s'est révélée infondée, ce qu'il a pu lui-même constater une fois “au pouvoir”, où il fut d'ailleurs aussi manœuvrier que de Gaulle, et selon moi bien moins respectueux des institutions, mais ce fut le cas de tous les successeurs de Mongénéral.