3) L’instrumentalisation. Du clientélisme à la corruption. Du banditisme à la Mafia ?

Introduction

Si nous acceptons le postulat de base suivant : les puissances qui ont géré la Corse ne se sont investies que partiellement, sur le plan politique et économique, alors tout le reste découle grandement de ce constat.

Passons rapidement sur les gestions pisane et génoise du territoire (1077-1768) en notant que Gènes saura gérer certaines capacités des insulaires pour les utiliser à son profit. Les principaux traits sont une disposition pour la guerre et un savoir faire en matière de politique, de la gestion des affaires locales à l’intrigue*. En récupérant la Corse, les autorités françaises sauront utiliser ces deux « capacités ». La France, comme Gènes et Pise précédemment, déléguera une partie de la gestion des affaires locales à certaines familles insulaires, dans une gestion originale pour un pays à tradition centralisatrice. Cette « autonomie non avouée » régit la nature des liens entre l’île et ses puissances tutélaires. Les « capacités » et la nature des liens étant établies, il nous reste à voir comment les autorités françaises vont utiliser ces facteurs.

Il nous semble que le rapport centre (État)-périphérie (pouvoirs locaux), s’est fait sur un jeu d’instrumentalisation :

. L’usage de la capacité militaire est l’un des aspects importants. La politique du « condottiere » est illustrée, jusqu’à la caricature par Sampiero Corso. Cette « capacité » sera exploitée au cours des guerres mondiales, des conquêtes coloniales et des guerres d’indépendance de ces colonies.

.Le savoir faire politique sera entretenu et développé par Napoléon, puis par la République, en intégrant de nombreux insulaires dans l’appareil administratif de l’État. Cette compétence dans la gestion des affaires publiques se retrouvera, notamment, dans les colonies. Un des généraux colonisateur, Henri Gouraud (1867-1946) dira que : « Sans les Corses, il n'y aurait pas de colonies ».

L’action des insulaires dans les colonies, ne se résumera pas à la gestion militaire et civile. Des hommes du Milieu, installés à Marseille et Paris sauront utiliser leurs « correspondants » dans les possessions françaises. En Indochine, en Algérie et en AOF (Afrique Occidentale Française) ce « savoir faire » du Milieu sera parfois instrumentalisé par l’État.

Cette vision coloniale de la gestion, le rôle d’entre-deux du Milieu et la déception de la perte du débouché colonial, ne sont pas étrangères aux convulsions de l’Histoire contemporaine de la Corse. L’État a su utiliser des Corses dans ses opérations extérieures, mais n’a pas su ou n’a pas voulu anticiper cette perte des colonies et les conséquences induites sur l’île. Elles seront nombreuses, à commencer par l’activité du Milieu qui rentre vivre et braquer au pays. Nous avons déjà abordé une des conséquences de la colonisation qui a mis au jour une réalité enfouie : le système claniste avait limité une accumulation substantielle du capital (privé et public) et donc limité le développement économique de l’île. Les colonies, notamment, servaient de variable d’ajustement monétaire par les transferts de fonds émanant des Corses installés au loin et par les pensions des anciens fonctionnaires.

Nous retiendrons aussi le rôle d’intermédiaires efficaces dans de nombreuses affaires internationales et intérieur. La majorité de ces affaires se trouvent au croisement du business de la politique et de la voyoucratie.

Enfin, n’oublions pas la matrice que j’essaye d’illustrer, tout au long des articles de ce blog : le banditisme, sous toutes ses formes est un objet politique. A ce propos, nous pouvons constater, dans les pays touchés par les mafias, les conséquences de la faiblesse des États et la force des « princes ».

Aujourd’hui la dimension internationale du Milieu corse semble se rétrécir, pourtant il reste plusieurs territoires, dans le monde, accessibles à certaines activités. Le continent français n’est pas, non plus oublié. Malgré les réformes des cercles de jeu, il ne manque pas de régions où exercer le racket et la captation de marchés. La Corse s’étant enrichie, par rapport aux décennies précédentes, le Milieu entend aussi vivre et travailler au pays. D’après les autorités, un maillage indéfini, de 25 « groupes criminels » tapisse les différentes régions de l’île. Il reste à savoir s’ils sont autonomes ou biens liés entre eux par une organisation, formelle ou informelle. L’autonomie ou l’organisation de ces « groupes », c’est la différence entre une criminalité « ordinaire » et une Mafia.

*Nous ne parlons pas ici de prédispositions « naturelles ». Il s’agit bien de conséquences de choix politiques. Nous retiendrons, notamment, que l’incapacité de Gènes à gérer la totalité du territoire insulaire, mènera l’occupant à laisser se développer le port d’armes. La sécurité n’étant pas totalement assurée par Gènes, nous pouvons parler d’une « auto-autodéfense », ce qui n’est pas neutre pour le reste de l’Histoire. Même processus pour la Justice. La faiblesse de Gènes, puis de l’État français, en la matière, entretiendra le système de vendetta également répandu en Méditerranée (Sardaigne, Sicile), avec ses glissements vers le banditisme et le gangstérisme.

L’actualité, une suite de l’Histoire : Le « petit bar », comme une parabole

Par facilité de langage, les médias comme les autorités adoptent souvent le nom du lieu où les voyous se rencontraient, pour former une bande, pour qualifier cette bande. Ce fut le cas de la bande dite de La Brise De Mer, éponyme du bar bastiais que ses membres créateurs fréquentaient. De la même façon, a été nommée la bande du « Petit Bar », du nom d’un établissement ajaccien.

Des individus désignés comme appartenant et/ou étant proches de cette bande, défraient régulièrement la chronique. Les exemples suivants, les plus récents, ne sont pas exhaustifs.

Le 3 Octobre 2022, la Police Judiciaire d’Ajaccio procède à une perquisition dans les locaux de la mairie de la ville et dans ceux de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA). Les investigations sont pilotées par la Juridiction Interrégionale Spécialisée (JIRS) de Marseille. L’opération aurait débouché sur la saisie de dossiers gérés par le service d’urbanisme. Plusieurs de ces dossiers porteraient sur des contrats de travail. Ils concerneraient des personnes « proches de certains membres de la bande dite du « Petit Bar ». Les policiers semblaient chercher, également, des documents sur la gestion de locaux commerciaux situés sur le domaine public. Il serait question de soupçons de favoritisme dans l’attribution d’emplacements commerciaux.

Dans le mouvement, la Police Judiciaire a perquisitionné des appartements de personnes considérées comme « proches » de la bande :

Johann Carta, Président du club de foot ajaccien, le GFCA et les frères Damien et Michel Amhan, des médecins ajacciens qui gèrent des biens immobiliers. Le lien entre J. Carta et les deux médecins est établi, notamment par le biais d’une Société Civile Immobilière, la SCI Résidence Palazzu I gérée un temps (Février-Décembre 2019), conjointement par J. Carta et M. Amhan. Ce lien indirect, ramène t-il à la bande du Petit Bar ? Ce serait l’avis des policiers, si l’on en croit le journal Le Monde qui fait référence à une enquête policière qui relie J. Carta et certains membres de cette bande. Le Monde signale également une intervention du « Petit Bar » dans les élections municipales d’Ajaccio (Mars 2020) : « Des éléments d’une enquête en cours sur le Petit Bar laissent penser que cette bande ajaccienne aurait tenté de peser sur le scrutin, gagné par Laurent Marcangeli ». (Le Monde 30 Septembre 2020). Elu divers droites, Laurent Marcangeli, également député, laisse son poste de maire à Stéphane Sbraggia, en Juillet 2022. Depuis Juin 2022, L. Marcangeli est Président du groupe Horizon à l’Assemblée Nationale.

Le 25 Octobre, le maire d’Ajaccio réagit brièvement aux perquisitions, lors d’un conseil municipal : "N’ayant pas aujourd’hui de communication officielle de la JIRS, je ne peux vous communiquer l’objet précis de ces investigations. Nous nous tenons à disposition des services pour qu’ils puissent poursuivre leurs investigations dans les conditions les plus normales". A l’approche de la mi-décembre, le résultat des perquisitions n’est pas connu officiellement.

Par ailleurs, fin Novembre 2022, le Président du GFCA est mis en examen et placé en détention provisoire. Il est soupçonné "d'extorsion en bande organisée, escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs". Dans cette même enquête, trois employés d’une agence du Crédit Mutuel, dont le Directeur, sont mis en examen pour « complicité d’escroquerie en bande organisée » et « association de malfaiteurs » et laissés en liberté, sous contrôle judiciaire. Ils sont soupçonnés d’avoir fourni des « facilités bancaires » à plusieurs personnes, qui « n’offraient pas toutes les garanties ». Par légèreté ou sous la contrainte? l’enquête devra le déterminer.

Par ailleurs, trois anciens dirigeants du club sont également poursuivis (février 2022), soupçonnés de « travail dissimulé et abus de biens sociaux ». Le préjudice, pour l’URSSAF, s’élèverait à 300 000 euros. Le total des préjudices pourrait atteindre, un million €. Les trois hommes seront jugés, devant le tribunal correctionnel de Marseille: Deux anciens présidents du club sont condamnés en Mars 2023, à six mois de prison ferme. Un troisième ancien Pdt est condamné, en Avril 2023, à 18 mois de prison ferme.

Officiellement, aucun lien n’est établi entre ces deux « dossiers GFCA » et le « Petit Bar ». Si ce n’est que plusieurs protagonistes se connaissent. Cependant, le fait que tous ces dossiers soient gérés par la JIRS (une autorité judicaire qui est chargée des affaires de grande criminalité), donne une couleur particulière aux enquêtes. La personnalité de certains individus pèse, également, sur ces dossiers. Ainsi un autre Président du club de foot ajaccien (janvier 2000- Juillet 2022) Antony Perrino, est mis en examen, en Janvier 2021, pour « blanchiment en bande organisée, abus de biens sociaux et association de malfaiteurs ». La Justice le soupçonne d’avoir permis à la bande du « Petit Bar » de blanchir de l’argent sale. A. Perrino est un gros entrepreneur, connu de la région. Incarcéré dans ce dossier de « blanchiment » (Janvier-Octobre 2021), A. Perrino a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.

Le climat qui règne autour du club ajaccien du GFCA, complète le tableau des relations qualifiées de "douteuses" autour des clubs professionnels de football, dans l'île.

L’ombre du « Petit Bar » plane sur une série de dossiers. Dans une note « confidentielle » le SIRASCO (Service d'Information, de Renseignement et d'Analyse Stratégique sur la Criminalité Organisée), datée du 18 Mars 2022, nous apprenons que la criminalité en Corse est partagée entre « 25 équipes criminelles ». Celle du « petit Bar » fait l’objet d’un commentaire particulier, dans la note des policiers : « Il s’agit d’une équipe très structurée, qui compte de nombreuses ramifications tant sur le continent qu’à l’international, de par un vaste réseau de blanchiment. Ses liens avec le milieu politique et économique en font un véritable empire mafieux ». Le niveau « international » est expliqué, dans la note, par des « amitiés et rapprochements » avec, notamment « l’équipe Germani », proche également de « l’équipe des Africains ». La note parle « d’amitié quasi paternelle qui liait Michel Tomi (surnommé « l’empereur des jeux », en Afrique NDLR) et feu Richard Casanova (membre éminent de la Brise De Mer NDLR) ». Jean-Luc Germani, qui est désigné comme le chef du « groupe Germani », était le beau-frère de Richard Casanova. J.L. Germani est lié, selon les policiers, au groupe « des Africains ». Cette « nébuleuse » ressemble à une organisation de type mafieux, sans que cela ne prenne le moindre sens dans le droit français.

Aucun nom appartenant au « milieu politique et économique » n’est cité dans le document du SIRASCO.

Nous reviendrons sur ces « 25 groupes criminels » et sur la lecture qui peut être faite de ce document, dans le prochain article.

En tout cas, ce lien établi par les enquêteurs, entre les « Africains d’Afrique » et les « Africains de Corse », sans autres précisions, demande réflexion.

Avant de revenir à l’actualité, un retour s’impose sur certains éléments de l’histoire récente de la criminalité gérée par des insulaires.

L’État donne le mauvais exemple

Trafic de drogue…

Les gouvernements successifs ont habitué la Corse à fournir une main d’œuvre pour certaines opérations délictueuses et une forme d’impunité qui va avec.

En Indochine, la France va prendre exemple sur les Britanniques qui ont légalisé le trafic de drogue en Chine et bâti des fortunes, sur la santé de millions de Chinois. Cela suite à la « guerre de l’opium », avec son cortège d’injustices économiques et ses conséquences sur la santé publique ainsi que sur la politique, au-delà de la Chine. Comme les Britanniques, la France va créer un monopole local sur l’opium.

En résumé, la France organise une taxation officielle d’une production d’opium… légalisée. Autrement dit le fisc touchait son pourcentage sur un trafic légal de drogue. Le motif était de « faire face aux lourdes dépenses d’installation du gouvernement colonial ». Alfred McCoy, in Le trafic de l’héroïne. L’État fera construire des raffineries en Indochine (fin 19è – début 20è siècle) pour traiter l’opium turc et iranien. A l’époque, on ne parlait pas de trafic, mais de « commerce ».

Au début de la 2ème guerre mondiale, A. McCoy estime que le « commerce » de l’opium « procurait 15% de l’ensemble des recettes fiscales » de l’Indochine. La guerre stoppant l’arrivée d’opium brut d’Iran et de Turquie, l’État va encourager la production de matière première sur place, au Laos et au Tonkin, par des tribus des hauts plateaux (zones favorables aux plantations), notamment les Thaïs et les Mnongs*.

L’État devient un gros trafiquant (légal), cela va peser sur la suite des événements et sur l’interprétation « morale » des futurs trafics illicites.

*Ces tribus seront obligées, de différentes façons, de remplacer leurs cultures vivrières par des plantations de pavot. Le riz, pour se nourrir, leur sera parachuté, sur les hauts plateaux, par les avions de l’armée française. Les Thaïs et les Mnongs serviront de forces supplétives durant les guerres d’Indochine, auprès des forces françaises, puis américaines . Ils auront à subir une forte répression et souvent l’exil à la fin des guerres d’Indochine et du Vietnam.

Nous ne referons pas, ici, l’histoire des drogues en Indochine, mais nous retiendrons que l’accroissement exponentiel de la production, voulu par l’Administration, augmentera le pouvoir des « seigneurs de la guerre » et du Milieu. Cela va déboucher sur une forte progression du trafic illégal. Dans le Milieu, ce seront majoritairement des Corses, mais pas seulement, qui vont gérer les nouvelles transactions.

En 1945, la guerre de libération lancée par les communistes dans la région, va poser un problème d’une autre dimension : celui du financement des opérations de l’armée française. Au sortir de la seconde guerre mondiale, le pays n’est pas riche. La majorité des équipements militaires est fournie par les Américains. Une « dîme » prélevée sur les trafics illégaux va aider à financer les opérations spéciales de l’armée. « En Indochine, au cours des années 50, c’est l’implication directe de l’armée française dans le commerce de la drogue qui fit se rencontrer l’offre d’opium des Mnongs avec la demande des fumeries d’opium de Saïgon » (McCoy). Des avions et des camions de l’armée transporteront une partie de la marchandise, en prélevant un pourcentage. La guerre coûte cher, on prend l’argent où il est. L’historien Jean-Marc Le Page rappelle que l’armée prend un « (…) prélèvement sur les BMC (Bordels Militaires de Campagne)… » et sur le trafic de drogue. In Les services secrets en Indochine. L’État redevient proxénète (après la fermeture des maisons closes « civiles » en 1946) et continue à être trafiquant de drogue. L’histoire du trafic prend une dimension importante « (…) elle sort de l’ordinaire par son ampleur, ses ramifications possibles avec le grand banditisme ». McCoy, déjà cité.

Ces « liens » ne sont pas sans conséquence sur la manière d’appréhender la notion de trafic, chez de nombreux insulaires. «Si l’État le fait… ». Le capital social et financier accumulé va « booster » le Milieu dit « corso-marseillais ».

…Trafic de devises

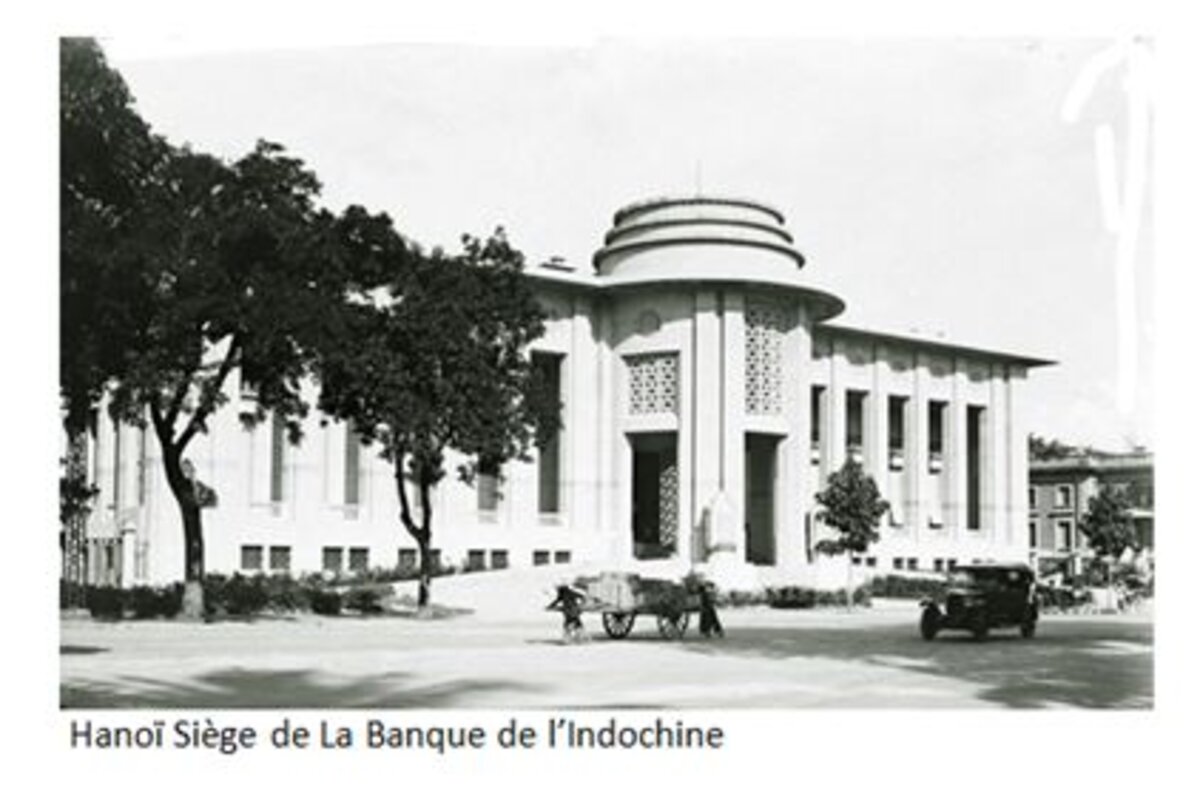

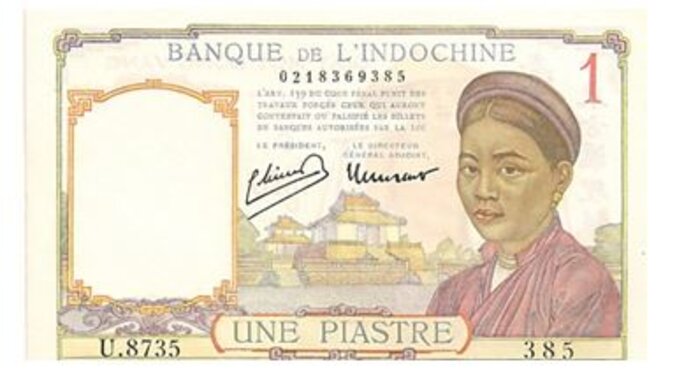

Enfin c’est, sans doute, à travers le scandale du trafic des piastres que le rapport entre criminalité et rôle de l’État est le plus visible. Entre 1855 et 1952, l’Union Indochinoise (actuel Vietnam, Cambodge et Laos) possède une monnaie : la piastre indochinoise. Le monopole d’émission de cette monnaie est accordé à un établissement privé, La Banque de l’Indochine. L’exemple de la Piastre illustre la manière dont un État peut être responsable d’un scandale monétaire, économique et moral.

Au sortir de la seconde guerre mondiale, les finances de la France sont exsangues, c’est encore pire en Indochine. En 1945 le taux de change de la Piastre (échanges Indochine vers la France) est fixé à 17 Francs, alors que sa valeur réelle, locale, est de 10 Francs. En achetant la Piastre au cours local, on pouvait faire une plus value en l’échangeant en Franc, en Métropole. C’est pour éviter un trafic juteux que ces changes étaient, normalement limités à certaines transactions marchandes. Seulement ce contrôle n’a jamais réellement fonctionné. D’énormes sommes de Piastres ont été changées, à travers une série de trafics, permettant à de nombreux individus de s’enrichir. Un enrichissement qui se fait sur le dos du contribuable français et des Finances du pays, pourtant déjà affaiblies.

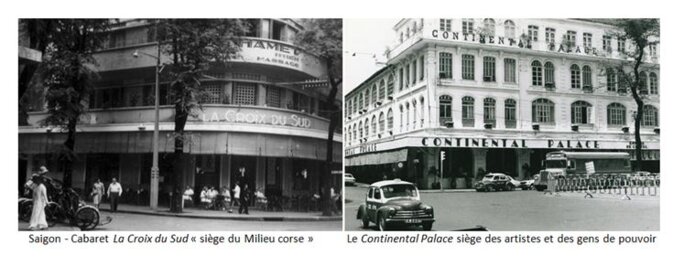

Les Corses sont nombreux dans la colonie indochinoise, une partie d’entre eux participera à ce trafic, dans de grosses proportions. Des journaux de l’époque et des enquêteurs soupçonneront un certain « Andréani », propriétaire d’un établissement de Saïgon, La Croix du Sud, d’être un des responsables de ce trafic. Aucune poursuite ne sera engagée. Comme pour le trafic de drogue, des Corses sont soupçonnés d’utiliser leurs relations dans les compagnies de transport et notamment la compagnie de navigation Les Messageries Maritimes. Pourtant, ce projecteur braqué sur certains Corses, fait oublier la réalité du dossier. L’État a organisé la surévaluation d’une monnaie (La Piastre) pour relancer l’économie moribonde de l’Union Indochinoise. Mais il ne s’est pas donné les moyens du véritable contrôle des changes. Ce trafic, dont le montant réel ne sera jamais officialisé, a coûté de l’argent à un pays déjà affaibli et a enrichi plusieurs sociétés implantées en Indochine et/ou commerçant avec ces colonies. Outre le scandale financier, ce trafic juteux a retardé la fin de la guerre d’Indochine, car plus la guerre durait plus la Piastre resterait surévaluée, permettant ainsi la poursuite du trafic des changes. Le prolongement de la guerre présentait un double avantage : l’enrichissement de certains, par le trafic des piastres et il permettait également aux grosses fortunes -liées au colonialisme- de préparer leur départ d’une colonie qu’ils savaient perdue. Comble du cynisme, la méthode a même permis aux autorités du vietminh de trafiquer également afin d’acheter des armes. La consultation des archives, par plusieurs historiens, a permis de montrer que ce trafic n’était pas l’apanage du milieu corse. Des hommes politiques, des Haut Commissaires (plus haute autorité politique en Indochine), des généraux, ont bénéficié du système de change. Surtout le trafic a profité aux grosses entreprises coloniales et au réseau bancaire. Ce système est bien résumé par l’historien Daniel Leplat, dans sa thèse : « La Piastre indochinoise ». Il nous montre le rôle des groupes de pression coloniaux et celui de l’administration des Finances.

Dans ce « concert des puissants », les Corses n’ont pas pu jouer les premiers rôles. Par leurs relations politiques et familiales, ils ont accompagné un mouvement initié par le haut. Pour l’historien Hugues Tertrais « Les Corses ne sont pas si nombreux, autour de 10% des Français d’Indochine. On prête trop de pouvoir à Mathieu Franchini » (Propriétaire de l’Hôtel Continental Palace de Saïgon, souçonné de diriger la partie mafieuse du trafic de piastres, sans suites). Selon Hugues Tertrais, tout le monde trafiquait, mais il ne faut pas surévaluer le poids du Milieu corse dans ce trafic : « Ils ont eu un rôle, comme tout le monde ». France Inter, émission Affaires sensibles : « Le trafic des piastres en Indochine » (7 Nov. 2022). H. Tertrais a longuement enquêté sur le volet financier de ce trafic qui aura duré plus de huit ans. Selon lui « les transferts illégaux ont porté sur 130 à 200 milliards de Francs de l’époque ». Somme difficile à comparer, en Euro aujourd’hui. In La piastre et le fusil. Le coût de la guerre d’Indochine.

Agrandissement : Illustration 3

Enfin, l’enquête menée par Fabien Beziat, Martin Veber, pour leur documentaire « Indochine, mort pour la piastre » nous montre que La Banque de l’Indochine a joué « contre » en investissant ses bénéfices en… Afrique. Emission La case du siècle, sur La Cinq (diffusée le 11 Déc. 2022). Les capitaux engrangés en Indochine, se dirigent vers le continent africain. L’activité du Milieu corse fait de même.

La « French Connection » : une grille de lecture

Il est inutile de refaire ici l’histoire de la « French Connection », que certains appellent la « Corsican Connection ». En revanche, on peut considérer que son organisation révèle une forme de structure informelle, mais particulièrement efficace. Pour l’efficacité, on peut se référer aux différents ouvrages et articles écrits sur la question. Sur l’organisation, nous retiendrons une phrase citée dans le livre «Les Parrains corses ». A propos de la difficulté à trouver des laboratoires de transformation de drogue en Corse (s’ils ont toutefois existé), un agent du « Narcotic Bureau » [administration chargée de la lutte anti- drogue aux USA, dans les années soixante. Cet organisme sera remplacé par la DEA (Drug Enforcement Administration) au début des années soixante-dix] cite un commissaire français, chef du service des stupéfiants à Marseille : « le milieu français s’est maintenant bien organisé » à propos des laboratoires, ils « … ont recentré leurs opérations de drogue sur la Corse, île prisée pour sa position géographique, sa corruption politique et sociale et le manque de pouvoir juridictionnel de la France sur cette île (…) ».

Le journaliste et universitaire américain, Alfred McCoy a enquêté sur le trafic de drogue géré par ceux qu’il appelle « les syndicats corses », regroupant les « Corso-Marseillais ». Il cite une étude du «Narcotic Bureau » (1965) estimant que le marché transatlantique de l’héroïne est « sous leur contrôle ». Comment un trafic aussi important reliant les territoires de production (Turquie) au lieu de consommation (USA), via les lieux de raffinage (Marseille, avéré, et la Corse, supposé) a-t-il pu fonctionner durant de nombreuses années ? Grâce à une étroite collaboration entre les gangsters insulaires et les Cosa Nostra italienne et américaine, notamment. Mais aussi grâce à une organisation souple et protégée politiquement : « Ces syndicats corses n’étaient pas constitués de grandes hiérarchies quasi militaires contrôlant toutes les étapes de la commercialisation ». A. McCoy estime que ces « syndicats » étaient « (…) composés de frères ou de groupements d’amis » et « qu’ils reposaient sur la protection politique au niveau local et sur un réseau criminel global ». In La politique de l’héroïne, déjà cité.

Le démantèlement de la « French Connection » met ces liaisons opaques en partie dans la lumière. Selon Jacques de Saint Victor « Le démantèlement du trafic « (…) obligera les officiels français à reconnaître l’existence de zones grises peu ragoûtantes où se côtoyaient hommes politiques, affairistes, services secrets parallèles (barbouzes) et grands trafiquants de drogue ». Cet historien du droit aurait pu rajouter que ces « zones grises » se retrouvent aussi bien en Corse, qu’à Marseille et Paris. Et surtout, la fin de cette organisation ne débouchera pas sur la démonstration judiciaire de l’existence d’un réseau de complicité comprenant voyous, politiciens et fonctionnaires. C’eût été l’enquête impossible.

Enfin, il ne faut pas croire que cette « complicité » entre un État et la criminalité est une particularité française. La méthode du trafic de drogue comme variable d’ajustement financière, politique et sociale sera utilisée avec beaucoup plus de moyens, par les Américains lors de la guerre du Vietnam et dans les guerres suivantes (officielles ou secrètes), comme en Amérique latine (voir le soutien de la CIA aux contras) et en Afghanistan. L’enquête d’A. MacCoy montre bien « l’implication de la CIA dans le trafic des drogues ».

L’histoire de la French Connection est un véritable résumé d’une organisation, bien intégrée à son environnement. On y passe en revue, le rôle de certains pouvoirs locaux et nationaux, ainsi que l’absence, la faiblesse et/ou la complicité du pouvoir central, judiciaire notamment. On peut y ajouter la « mollesse » des autorités à poursuivre les trafics de drogue, l’ambiguïté des pouvoirs et l’instrumentalisation du monde des drogues à des fins de financement politique et ce, au moins, dès le mandat français sur l’Indochine. La perte de l’Indochine et l’efficacité tardive des polices contre la « French Connection » verra ces anciens réseaux se tourner vers le continent africain.

En tout cas, c’est cette même « intégration » que l’on retrouve souvent avec parfois les mêmes hommes et des réseaux semblables, dans les relations délictueuses et politiques, entretenues dans les « affaires africaines ».

« Françafrique », réseau d’influences et d’affaires, en Afrique et en France

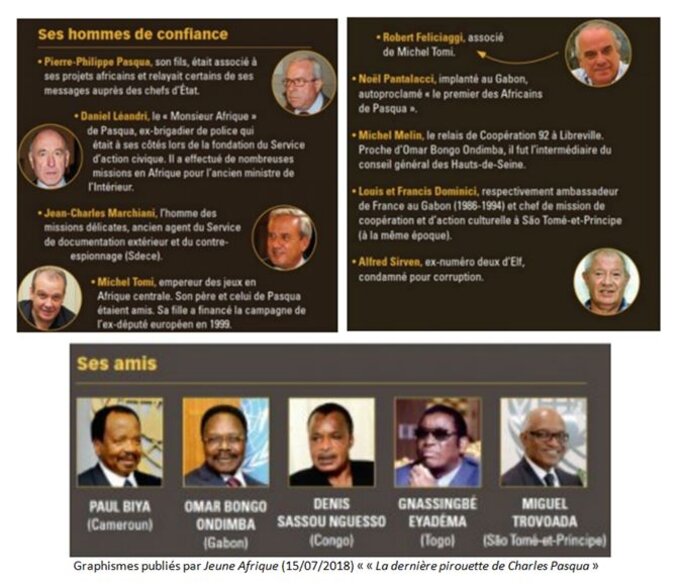

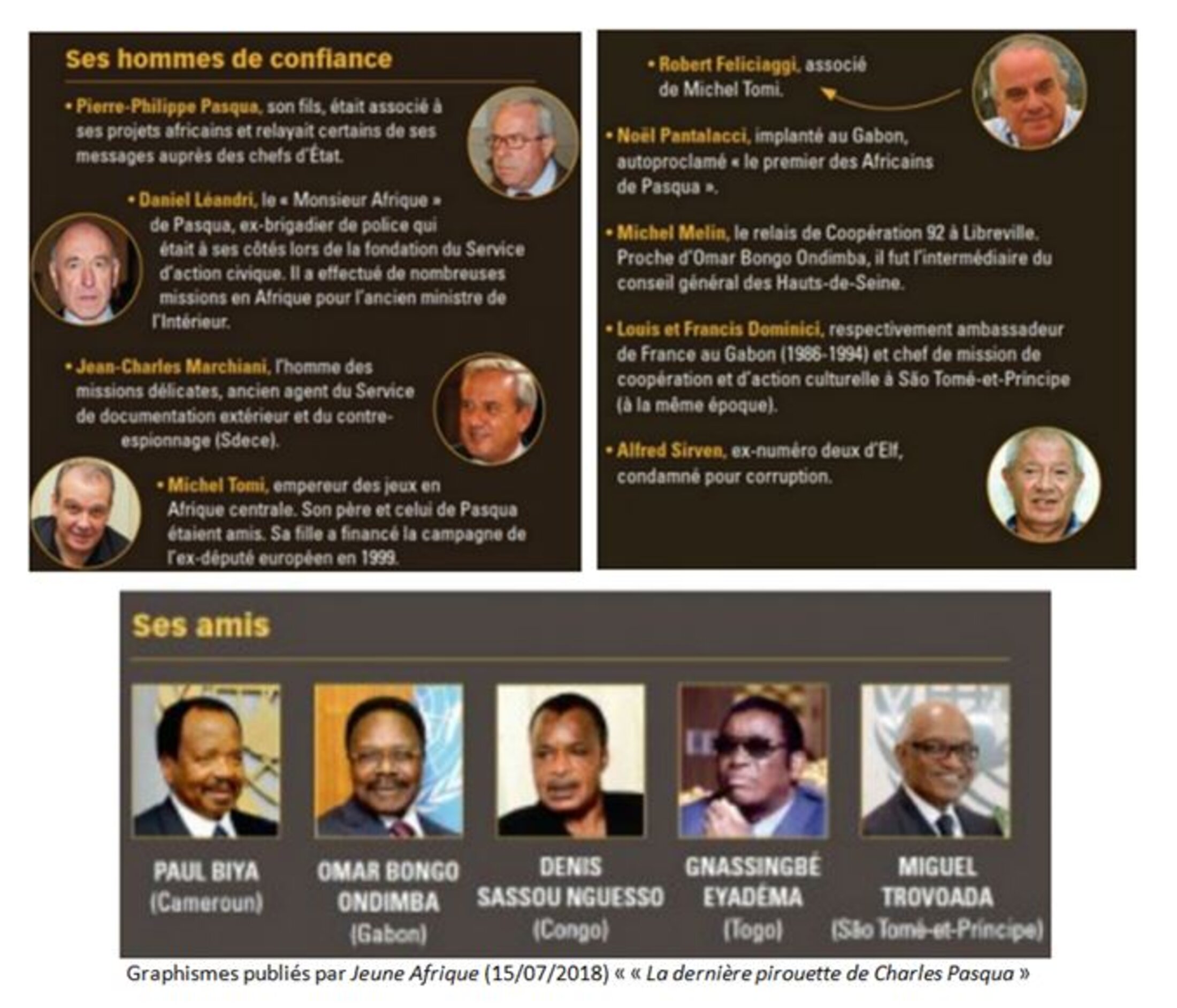

En Avril 2010, Charles Pasqua comparait devant la Cour de Justice de la République (CJR). Il est poursuivi dans le cadre de trois dossiers financiers. Nous n’en retiendrons qu’un, celui de la vente du casino d’Annemasse (Haute Savoie). L’ancien Ministre de l’Intérieur (1986-1988 et 1993-1995) est poursuivi pour corruption passive, car la Justice pense que la vente du casino a débouché sur des commissions servant à financer le RPF (Rassemblement Pour la France) pour les élections européennes de 1999. Le RPF était co-dirigé par Charles Pasqua et Philippe de Villiers. Ce dernier ne fait l’objet d’aucune poursuite.

En France, une Commission Supérieure des Jeux (CSJ) examine les demandes (ouverture, vente, installation de « machines à sous »…) et émet un avis. Cependant, c’est le Ministre de l’Intérieur qui tranche en vertu d’un pourvoir discrétionnaire. Dans le cas du casino d’Annemasse, la CSJ avait donné un avis négatif, le Ministre est passé outre (1994).

On retiendra que l’introduction des « machines à sous » dans les casinos français date de 1987, c’est Charles Pasqua qui a pris cette décision, qui n’a été remise en question par aucun de ses successeurs.

Au cours de cette partie du procès vont défiler des noms d’insulaires connus. On y trouve, notamment :

- Un « investisseur-intermédiaire », ancien élu à l’Assemblée de Corse, Toussaint Luciani (1937-2018). Ce dernier est cité par plusieurs témoins, lors du procès devant la CJR, mais n’est pas poursuivi par la Justice. Toussaint Luciani est cité dans plusieurs ouvrages consacrés à la « Françafrique ».

-Un chef d’entreprise qui gère des affaires en Afrique, également conseiller territorial de la CTC et maire de Pila-Canale, assassiné en Mars 2006 à Ajaccio : Robert Feliciaggi.

-Un associé de cet élu, déjà condamné en 1976 pour « détournement de fonds » dans le dossier du casino de Bandol : Michel Tomi.

Ce dernier est mis en examen en Juin 2014 pour « fraude fiscale ».

-La fille de M. Tomi, co-gérante du PMU du Gabon : Marthe Mondoloni.

-un membre du cabinet du Ministre de l’Intérieur : Daniel Leandri

Agrandissement : Illustration 4

Les observateurs voient dans ce dossier d’Annemasse « un réseau d’influence évident » et une suite naturelle à ce qu’on appelle la « Françafrique », un système qui lie plusieurs personnalités d’origine corse, notamment, au monde des jeux en Afrique et en France et au financement de partis politiques (notamment de droite, mais pas seulement), des dirigeants de pays africains, en passant par des personnes peu recommandables.

Tout cela est abordé au procès devant la CJR, mais rien ne sera vraiment approfondi, comme si la Cour touchait de trop près aux secrets de la République. C’est du moins ce qu’a ressenti l’auteur de ces lignes qui « couvrait » cette partie du procès pour France 3 Corse.

La personnalité de l’ancien Ministre de l’Intérieur jouant comme un « fixateur » de la photo de ces relations. Finalement, Charles Pasqua est relaxé des accusations de « corruption passive par une personne dépositaire de l'autorité publique », par la CJR le 30 avril 2010. Cependant, Charles Pasqua est condamné à 18 mois de prison avec sursis, en 2008, par le tribunal correctionnel de Paris. Peine confirmée en Cassation, en 2011.

Ce personnage de la République aura été soupçonné dans de nombreuses affaires et poursuivi par la Justice sur plusieurs dossiers. Il ne sera condamné que deux fois, à des peines avec sursis. Pour comprendre la personnalité de Charles Pasqua et de ses relations « sulfureuses », notamment avec des insulaires, nous pouvons nous référer à l’enquête de Nicolas Beau La maison Pasqua.

Dans le dossier du casino d’Annemasse,Michel Tomi sera condamné à quatre ans de prison, dont deux avec sursis.

A ce jour, la « Françafrique » demeure un système qui, notamment, « met de l’huile » dans les relations entre la France et ses anciennes colonies africaines. Pour la plupart des observateurs, c’est d’abord une gestion néocoloniale de l’Afrique, à la croisée de la politique, du pillage et du banditisme. Ce réseau complexe montre quand même une chose : le savoir faire d’un certain nombre d’insulaires au niveau international, aussi bien financier que politique. Bien sûr, la « Françafrique » ce ne sont pas que des Corses. La diversité d’origines des Français qui font des affaires sur le dos de l’Afrique est très bien montrée dans le livre d’Arnaud Labrousse et François Verschave, Les pillards de la forêt.

Aujourd’hui, certains observateurs estiment que le réseau « Françafrique » voit son étoile pâlir.

La dimension délictueuse de ce système ressort de temps en temps, au gré des affaires, y compris en France, comme celle d’Annemasse.

Dans plusieurs enquêtes des liens sont évoqués entre la dimension affairiste des hommes de la « Françafrique » et le grand banditisme insulaire.

Cependant, jamais on ne notera l’affirmation -sur le plan juridique et encore moins pénal- d’une organisation intégrée entre voyous corses et affairistes de même origine. On se contente de noter l’existence de « liens » d’amitié ou de famille. Ce refus ou cette incapacité à démontrer l’existence d’une organisation intégrée repose, peut-être sur l’obstacle juridique du code pénal français en la matière et bien entendu sur une absence de volonté politique au plus haut niveau. Alors que la commission d’enquête parlementaire sur « l’utilisation des fonds publics et la gestion des services publics en Corse (sept. 1998) constate que : "L’on ne peut que s’étonner des liens croisés et des rivalités qui concernent des hommes aux intérêts importants dans plusieurs secteurs économiques, dont le monde des jeux, en France ou en Afrique. Leur proximité avec le banditisme et certains milieux nationalistes confortent la perception de l’" émergence d’un système ". Rien de précis, sur le plan politique et législatif ne sera fait.

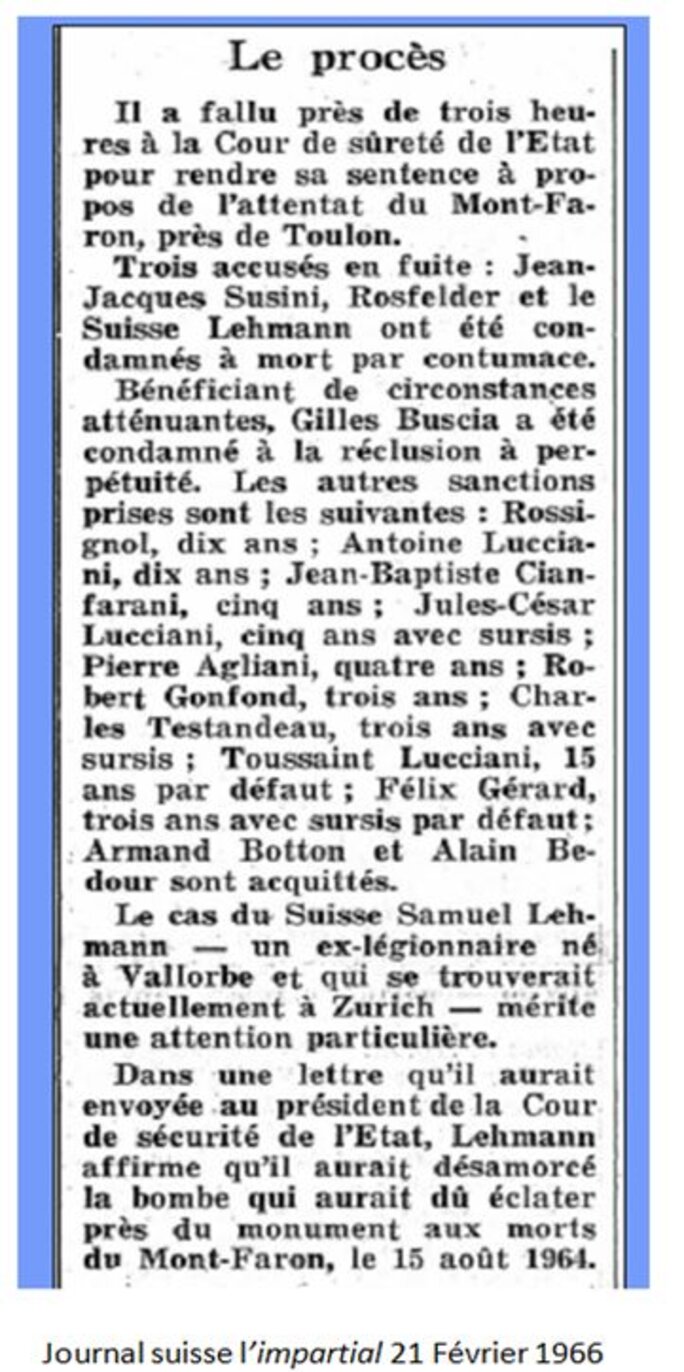

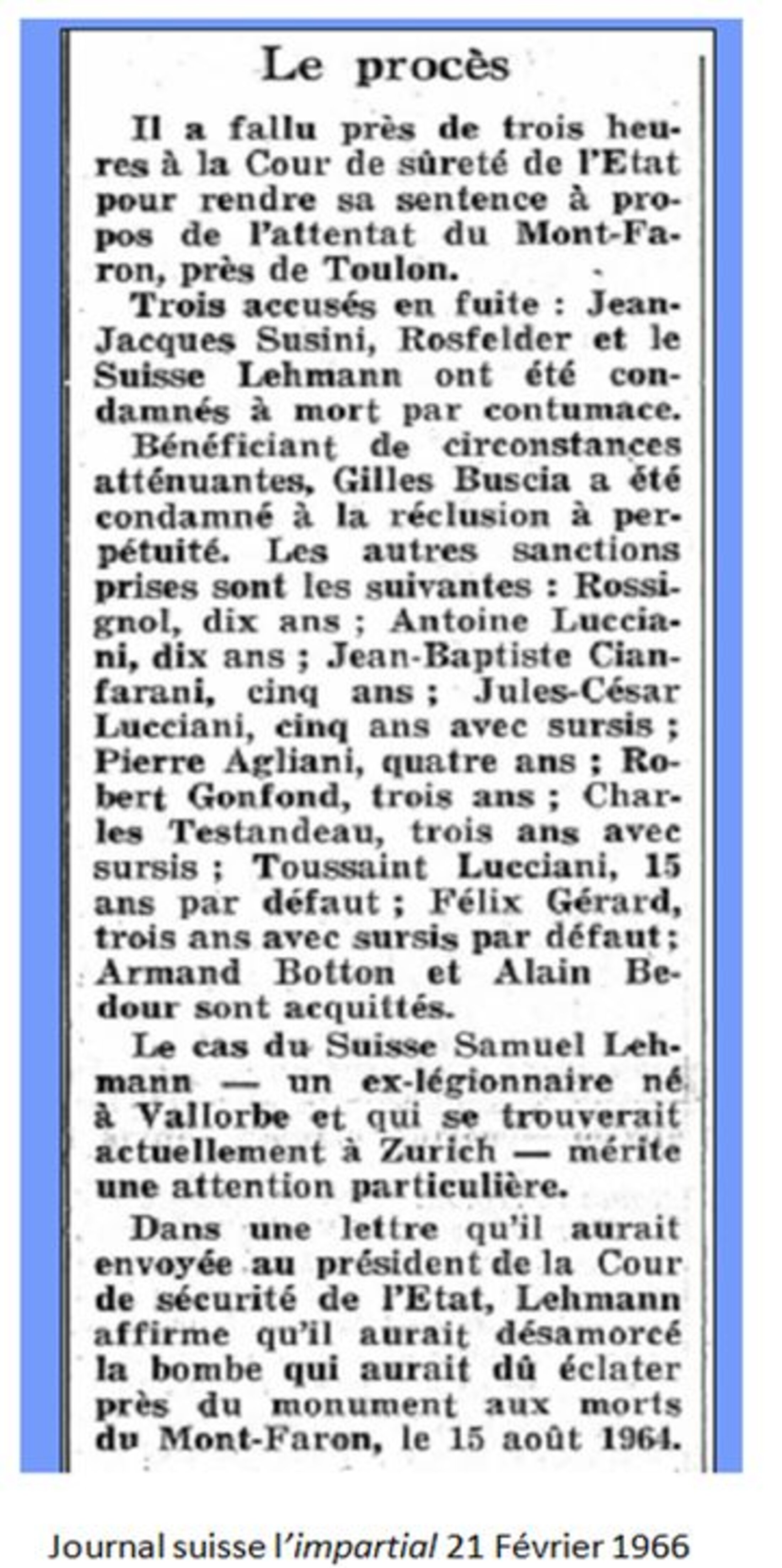

Enfin, nous retiendrons que le lien entre la Françafrique et le dossier du casino d’Annemasse tient, principalement, à la personnalité de certains intervenants cités dans les procédures judiciaires, comme dans les nombreuses affaires liées aux dossiers africains. Un nombre important de ces personnes sont aujourd’hui décédées. Un seul homme ne sera jamais poursuivi par la Justice, dans aucun des dossiers (Casino Annemasse, Françafrique…), il s’agit de Toussaint Luciani (1937-2018). Ce dernier connaîtra une vie bien remplie, dans le monde des affaires (économiques) et dans le monde politique (plusieurs mandats en Corse). Il sera seulement inquiété par la Justice pour son rôle dans l’OAS-Métro et accusé de participation indirecte à la tentative d’attentat contre le Général de Gaulle, au Mont Faron (Var) le 15 Aout 1964.

Agrandissement : Illustration 5

Les membres de l’OAS, condamnés dans plusieurs dossiers seront amnistiés par la loi portant amnistie générale « pour les membres de l’OAS » du 31 Juillet 1968. Voir Traces de la guerre d’Algérie. La quasi-totalité des personnes impliquées judiciairement dans la guerre d’Algérie sont amnistiées à cette date. Les archives policières sur la Guerre d’Algérie, devraient être accessibles à partir de l’année 2022. Nous devrions en savoir un peu plus sur le rôle de certaines personnalités. En effet, il manque beaucoup d’éléments dans l’analyse des périodes récentes. Plus nous approchons de l’actualité, plus il est difficile d’être le plus complet possible.

Ainsi plusieurs insulaires se retrouvent à la croisée des chemins dans plusieurs affaires d’importance. Le dossier algérien, n’est pas le moindre.

Une tradition factieuse ?

Nous avons vu, dans un article précédent, que l’absence de convictions idéologiques est un des traits du système clanique. L’idéologie affichée, est sans doute un luxe que des chefs de clan ne peuvent assumer. Il s’agit donc, globalement, d’être « au plus près » des tendances du moment.

Quelle est la seule région française métropolitaine qui a fait sécession contre la République, au vingtième siècle ?

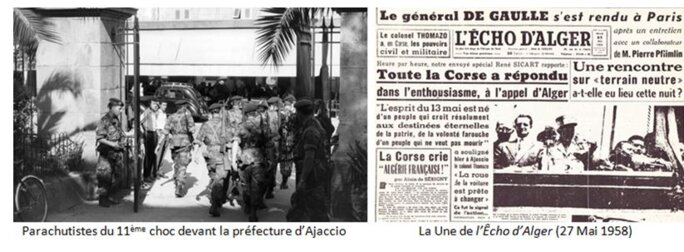

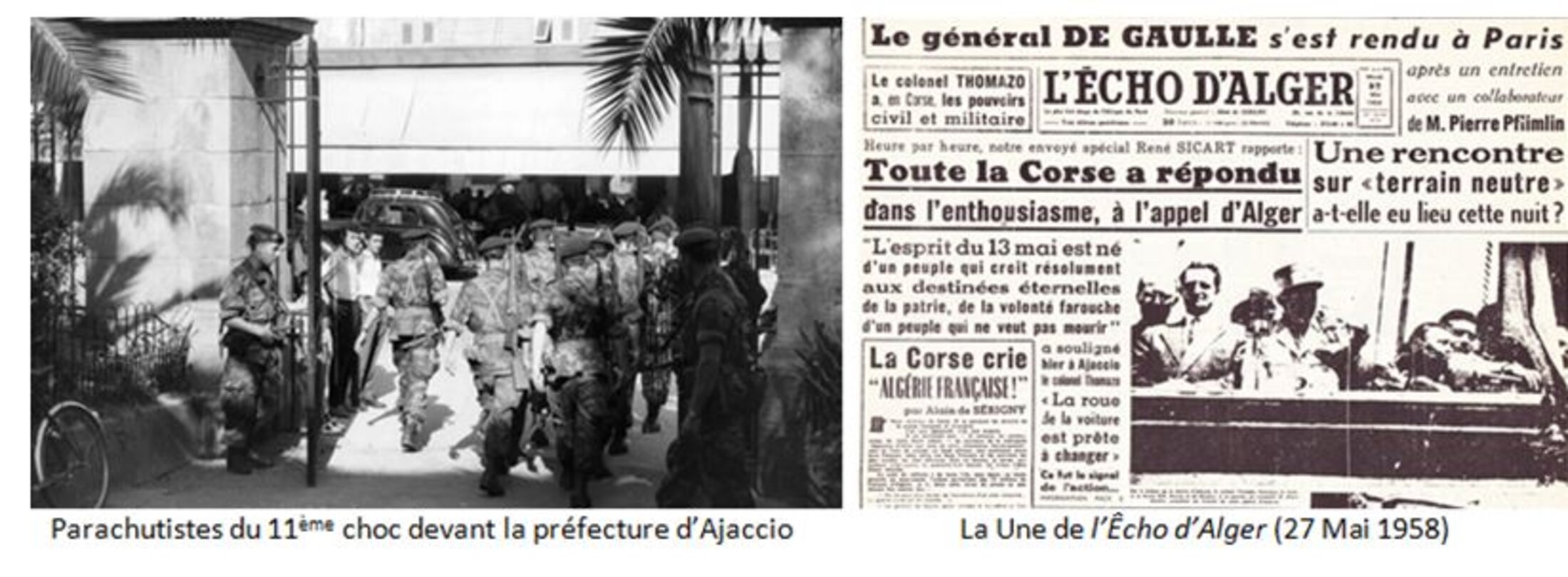

Le 13 Mai 1958, un putsch des généraux, en Algérie, menace la République. Un Comité de Salut Public* occupe la préfecture d’Ajaccio le 24. Le même jour des parachutistes putschistes du 1er bataillon parachutiste de choc (BPC) occupent des bâtiments publics en Corse. Parmi les personnes qui s’emparent de la Préfecture d’Ajaccio on trouve un maître de requête au Conseil d’État, député de la Corse (1956-1962), il sera conseiller régional (Front National) de l’Assemblée de Corse (1986-1988). Pascal Arrighi ancien résistant, cultivé, et membre de plusieurs cabinets ministériels, aura donné l’exemple -par le haut- que le pouvoir se prend par la force, dans une démocratie.

Agrandissement : Illustration 6

Cela a été, officiellement fait au nom de « l’Algérie française ». Mais, avec le recul, on peut se demander si ce n’était pas une bonne occasion, de la part de certains acteurs, de combattre la République.

Une partie des individus qui ont pris la préfecture d’Ajaccio d’assaut n’étaient pas seulement menés par un souci de défendre « l’Algérie Française ».

On peut comprendre que de très nombreuses familles corses ayant des parents en Algérie, la « mayonnaise » du mouvement du 13 Mai 1958 ait pris plus facilement dans l’île. Les liens humains étaient forts entre la Corse et la colonie. Il existait des lignes aériennes directes entre plusieurs villes d’Algérie, Ajaccio et Bastia. De plus, la Corse était dans un état économique et social réellement scandaleux. A cette époque, il existe donc une conscience réelle du danger que peut représenter la perte de l’Algérie du point de vue des conséquences humaines et économiques. Mais certains protagonistes de ce véritable coup d’État possédaient bien une culture factieuse et l’Algérie représentait un prétexte solide. Cela fera dire à certains que l’on défendait autant l’Algérie française que l’on attaquait un régime parlementaire honni.

Parmi les soutiens de « l’Algérie française », on retrouve Toussaint Luciani. Ce dernier sera présenté comme le responsable de la branche métropolitaine de l’OAS, connue sous le nom d’OAS Métro. Deux documentaires intitulés « Les Corses dans l’OAS » sont diffusés les 5 et 12 Janvier 2001 sur les antennes de France 3 Corse. On y voit le rôle assumé, joué par plusieurs insulaires dans l’Organisation de l’Armée Secrète. En Corse les parachutistes putschistes seront, souvent, bien accueillis. Une figure politique importante de l’époque, nous expliquera que les employés de la commune qu’il dirigeait « prépareront des sandwichs pour les parachutistes » (Conversation avec l’auteur). Une des rares résistances, aura lieu à la mairie de Bastia (1er adjoint socialiste et conseillers communistes).

Une fois de plus, la Corse a eu la démonstration que les problèmes politiques se réglaient par la force et que l’État, du moins sur place, était fragile. Cela va confirmer ce que certains appellent la « culture du coup de force permanent ».

*Nom donné à un comité insurrectionnel qui comprend des gaullistes et des personnalités qualifiées de « factieuses». Ce Comité est associé au « plan résurrection » qui vise à prendre le pouvoir par la force. Les parachutistes du 1er BPC de Calvi s’installent à Ajaccio et dans différents points de l’île. La Corse devait être une tête de pont pour d’autres actions militaires visant la prise du pouvoir à Paris. Le 2 Juin 1958 l’Assemblée Nationale vote les pleins pouvoirs au général de Gaulle. Le volet national du « plan résurrection » est annulé.

Vivre et braquer au pays, le BTP comme une parabole

En Septembre 2017, Claude Chossat un ancien homme de main de Francis Mariani (membre « historique » de la bande dite de la Brise De Mer), publie un livre intitulé Repenti. Il y raconte son rôle dans la BDM. Il se présente, un peu, comme l’homme à tout faire de Francis Mariani. Il y détaille une partie des activités de la bande. Cependant il y a un aspect du livre qui semble avoir échappé à la majorité des observateurs. C. Chossat raconte, avec ses mots et peu d’analyse, quelque chose qui ressemble à plus qu’une simple bande de voyous, fussent-ils parmi les plus redoutables de leur époque.

Il est question d’investissements de l’argent sale dans l’économie insulaire, de chefs d’entreprises informés et d’hommes politiques tout aussi informés. Si pas mal de voyous sont nommés, le nom d’aucun homme politique ou d’entrepreneur n’apparaît. Esbroufe ou prudence ? La question ne lui a pas été posée au cours des nombreux entretiens accordés à des médias.

Les propos, ci-dessus, sont extraits d’un article que j’ai publié en Septembre 2020. On y trouve la synthèse des liens entre la BDM, la politique et le monde économique. Autre Extrait, ci-dessous.

Agrandissement : Illustration 7

Claude Chossat poursuit : « (…) ces derniers (les chefs d’entreprises NDLR) savent que tous les projets immobiliers qu’ils monteront auront la « protection » de la Brise De Mer. (…) En contrepartie, un pourcentage de 10 à 30% sera reversé, en cash, bien évidement, que l’entreprise sortira du néant grâce à une habile surfacturation sur les travaux et les ventes ». De telles propos n’ont pas déclenché d’enquêtes et à notre connaissance, aucun dirigeant de groupe du BTP n’a été auditionné.

Pourquoi le secteur du BTP est-il aussi important aux yeux de la grande criminalité ? Clotilde Champeyrache, économiste et spécialiste des mafias répond : « Il est vrai que c’est un secteur type de l’emprise criminelle. Cela tient au fait que ce secteur d’activité permet aux entreprises mafieuses de se mettre à l’abri de la concurrence via la captation des marchés publics, d’entretenir des liens de corruption notamment avec le monde politique et d’acquérir une certaine légitimité sociale à travers l’emploi d’une importante main-d’œuvre. » In Corse Matin 18 Novembre 2022.

Claude Chossat est qualifié de « repenti » par les médias, mais il n’a pas obtenu ce statut de la part de la justice. Le motif de ce refus est, notamment, qu’il est impliqué dans une affaire d’assassinat. Il sera condamné à sept ans de prison, pour «association de malfaiteurs » en Mai 2021. Un criminel qui voudrait livrer des informations à la Justice ne peut bénéficier du statut officiel de « repenti » en France. Cet obstacle, majeur, est dénoncé par le Président de la Commission nationale de protection et de réinsertion (CNPR) des « repentis ». Pour Bruno Sturlèse « c’est quand même très très embêtant ». Entretien diffusé par France 3 Corse (27/04/2021). Le Pdt de la CNPR a signalé ses réserves aux ministres de la Justice et de l’Intérieur (2018). La tenue d’une commission ad hoc n’a pas débouché sur un changement de la loi, susceptible de renforcer la Commission. Au contraire, en 2022 la CNPR est « affaiblie » selon le journal Le Monde (10/10/2022). En Mars 2022, la Cour de cassation a retiré, à la CNPR, le droit de décider seule du retrait d’une identité d’emprunt accordée à un « repenti ». Pour Le Monde l’absence de soutien politique au travail de la CNPR est flagrante : « Victime d’une guerre d’influence entre les juges et la police judiciaire, cette instance administrative indépendante a perdu une part de sa liberté d’action sur des actes essentiels à la gestion des témoins protégés. Elle semble également figée dans une forme d’impasse doctrinale et légale, faute de soutien politique. ». Pourquoi le législateur n’aligne-t-il pas la loi sur celle en vigueur en Italie, mais au contraire « l’affaiblit » ? La décision de la Cour de Cassation peut être lue ici. J’ai déjà écrit que le monde politique a « peur du vide », car l’on ne sait pas ce qu’une plus grande exposition de la parole des « repentis » pourrait déclencher. Comme souvent, la grande criminalité peut servir de « variable d’ajustement » dans différents dossiers. Elle est, par moment, protégée.

Finalement, Bruno Sturlèse a quitté ses fonctions en Février 2022. Le Président de la CNPR a remis un rapport aux deux ministères de la Justice et de l’Intérieur, très critique envers le dispositif actuel de lutte contre les « dérives mafieuses ».

Depuis longtemps, on peut lire des articles et des livres sur la pression qui serait exercée dans le domaine du Bâtiment, dans l’île. A quel niveau ? Quel volume ? Cela concerne-t’il d’autres secteurs ? Par définition, Il n’existe pas de statistiques en la matière.

Mais là où s’exerce le racket, le marché économique est faussé. A notre connaissance, contrairement à l’Italie, aucun organisme ou association n’a essayé d’établir un « recensement » en Corse.

Nous avons vu (Wilson, Bourde) que le système instrumentalise les « bandits d’honneur ». Actuellement, peut-on qualifier ce système de Mafia ? Il existe des ingrédients, notamment le contrôle du territoire, mais la principale question me semble être, plutôt, n’existe-t-il pas un risque aujourd’hui, avec l’enrichissement et la circulation financière accrue ? L’île passe d’un enrichissement faible, ou limité au « temps du patronage », à la transformation d’un système qui possède désormais pas mal « d’ingrédients » susceptibles de générer une Mafia.

Aujourd’hui, la Corse est-elle en voie de « mafiosisation » ? Ou est-ce déjà fait ? Nous avons des « ingrédients » d’une Mafia : durée dans le temps, axe État-politiques. Reste à faire la preuve (au sens juridique du terme) que s’ajoutent à cela des voyous et des entrepreneurs, pour former une association mafieuse.

En d’autres temps, chaque clan avait « ses bandits », pour rester dans la compétition politique. Aujourd’hui, chaque groupe d’intérêt économique devrait-il avoir « sa bande » pour rester dans la compétition économique ? Voila du travail pour les chercheurs en sciences sociales et les enquêteurs.

Aggravation ou normalisation ?

Après des années de revendications « identitaires » un constat semble pourtant s’imposer : « La société corse s’est largement alignée sur la France continentale » C’est l’ethnologue Georges Ravis-Giordani qui le dit. (Corse-Matin du 30 janvier 2017). Ce constat est surprenant, à prime abord. En effet, les principaux défenseurs d’une identité forte, les nationalistes, sont au pouvoir à l’assemblée territoriale, depuis 2015. Ce télescopage est en trompe l’œil. Une partie d’entre eux, les autonomistes, réclament l’inscription de l’autonomie dans la constitution française. Peu de monde a signalé qu’il s’agissait d’un « ancrage » plus transparent que « l’autonomie non-avouée » (voir « Un système politique non-dit ») co-gérée par l’État et le système politique insulaire, depuis le rachat de la Corse par la France. Je reviendrai, dans un autre article sur le thème « nationalisme et banditisme ».

Cet « alignement » dont parle G. Ravis-Giordani explique, peut-être, les soubresauts violents qu’a connu l’île dans sa cohabitation avec l’État français. Comme dans la tectonique des plaques, il a fallu du temps pour que les deux territoires « s’ajustent ». Pour autant, l’ancien système a-t-il réellement disparu ? Pour le chercheur en sciences politiques (CNRS), Jean-Louis Briquet, « le patronage notabiliaire est en train de disparaître ». Emission « Contrastu », France 3 Corse 26 Novembre 2017. Dans le même cadre, J.L. Briquet poursuit : « le clientélisme n’est pas spécifique à la Corse ». Cette remarque est exacte, il n’y a qu’à observer différentes régions de Méditerranée, en France (la Côte d’Azur, Marseille…) ou bien en Italie (pas seulement le Mezzogiorno) pour voir que le clientélisme politique se porte bien. Seulement voilà, en prenant l’exemple de Marseille ou de l’Italie, nous constatons que ces zones de clientélisme, correspondent à des régions où la grande criminalité (quelle que soit son appellation) se porte toujours bien.

Ce système non-dit, de gestion « paritaire » est bien décrit par Gérard Lenclud, dans un article publié dans la revue Etudes rurales 101-103 (1986) : « (…) l’État confie aux chefs de clan ou patrons locaux la mission d’intégrer à moindres frais -sans violence autre que celle découlant de l’exercice normal de leurs pouvoirs- la société civile locale à ses institutions d’ensemble. ».

Cependant, il serait faux de croire que la Corse possède le monopole de la « dévolution de pouvoir » non-dit. Le politologue Frédéric Sawicki, enseignant à la Sorbonne, cite notamment l’exemple du Var où un puissant maire socialiste (Édouard Soldani (1956-1985) sera remplacé par l’UDF Maurice Arrecks. Ce dernier bénéficiant du « (…) ralliement de nombreux conseillers généraux et maires « soldanistes » à la nouvelle majorité ». Un exemple parmi d’autres. In « La faiblesse du clientélisme partisan en France », contribution à l’ouvrage « le clientélisme politique dans les sociétés contemporaines». L’Histoire politique hexagonale est truffée d’exemples de clientélisme politique. L’historien Pierre Tafani en dresse une liste impressionnante dans son travail. Il cite, notamment, «(…) l’exemple de la Corrèze, exemple édifiant où l’on retrouve tous les ingrédients de l’hégémonie notabiliaire » In revue du MAUSS. « Du clientélisme politique ». Si l’on superpose les nombreux exemples cités par P. Tafani, la tentation est grande de penser que la Corse est loin d’être la région la plus portée sur le clientélisme politique. Mais il existe une limite à ce raisonnement : en Corrèze ou dans d’autres régions abordées par l’enquête de l’historien, le gangstérisme ne fait pas la Une de la presse de manière régulière. Dans ces régions, on ne dénombre ni attentats en série, ni assassinats en nombre. Personne ne parle de Mafia lilloise ou corrézienne. On peut constater des maux communs, mais ils ne débouchent pas sur les mêmes conséquences.

Clientélisme et corruption

La corruption est-elle liée, mécaniquement, au clientélisme politique ? C’est la question que pose Jean François Médard, enseignant à l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux (1934-2005). In Clientélisme et corruption. Tiers-monde. 2000, tome 41.

Pour appliquer cette problématique à la Corse, nous devons d’abord situer les enjeux.

De manière ancestrale, l’île connaît un système de clientélisme politique.

De façon générale, Il s’agit « d’un échange de faveurs contre des suffrages électoraux ». (Yves Mény chercheur en sciences politiques).

Cette définition générale du clientélisme peut être appliquée à la Corse. Pour autant, ce fonctionnement débouche-t-il sur une corruption généralisée?

Avant de tenter de répondre à cette interrogation, il faut définir le sens de ce mot. L’universitaire Yves Mény le résume :

« La corruption peut être définie comme un échange clandestin entre deux « marchés », le marché politique et/ou administratif et le marché économique et social ». Corruption politique et démocratie – Institut de Recherche et d’Études Méditerranée Moyen-Orient.

Pour le philosophe José Gil, il n’y a pas de doute « (…) le clanisme organise la fraude et la corruption en les érigeant en système ». L’organisation en système est une de nos interrogations tout au long de cet ouvrage. La pérennisation de ce « système » semble démontrée par son antériorité. Quant à la « clandestinité », nous avons vu qu’elle est relative. Le système a, au contraire, besoin que chacun sache qui fait quoi. Les rapports entre « clients » et « patrons » se font face à face. Pour Gérard Lenclud « Il n’est pas ici de communication anonyme ni d’inconnu voué à le rester ». L’exemple de la distribution de billets ou de cadeaux, au vu et au su, est une illustration de cette absence d’anonymat. Voir « Elections et petits cadeaux ».

Enfin, il faut rappeler que la conception contemporaine d’un système démocratique repose sur un principe : bien faire la distinction entre le Pouvoir et les personnes qui le détiennent. Cette différence, Jean François Médard la décrit ainsi : « ce qui relève de la chose publique et ce qui relève de la chose privée ». Un distinguo qui ne fait pas partie de la sphère intellectuelle du clientélisme politique. Au contraire, rien n’est désincarné.

Cette forme de corruption morale n’est pas toujours vécue comme telle. Une série d’exemple illustrent ce thème de « l’incarnation ». Plusieurs personnes, rencontrées au cours de l’exercice de ma profession, m’ont expliqué leur « gratitude électorale » pour un simple service rendu comme, par exemple, l’obtention d’une pension d’agriculteur. Je rétorque à ces personnes que ce « service » était dû, de par la loi et qu’elles avaient travaillé toute leur vie et que donc cette pension de retraite leur était due « automatiquement ». A chaque fois ces personnes m’ont montré leur étonnement et leur incompréhension. Il faut donc comprendre que, humainement, il leur est impossible d’imaginer un système administratif désincarné, ou le droit n’aurait pas le visage et le nom d’un être humain. Cela ouvre des perspectives de travail pour les anthropologues. Pour se remémorer le sens d’un système reposant sur le don et le contre-don, comme « un contrat fondateur des liens sociaux » on peut se référer à l’étude de Marcel Mauss (1923).

De plus, en généralisant ces exemples, cela donne un système global. Ce détournement moral n’est en rien un délit, au départ. Mais il faut s’interroger sur les conséquences d’une telle vision des choses sur le fonctionnement global de la société.

Le chercheur Jean-Louis Briquet cite une conversation avec un élu insulaire (1990) : « (…) Il y a quelque chose dans le clanisme qui a sa noblesse : un réseau de solidarité, un réseau de références à l'égard d'un certain nombre de personnes à qui on attribue du pouvoir, de la respectabilité... Pas seulement parce qu'elles peuvent rendre des services, mais parce qu'ici, tout le monde se connaît, les relations sont personnalisées et toute relation prend une consistance humaine.»

Bien sûr, l’homme politique interviewé n’aborde que la dimension « humaine ». Il n’est pas question, pour lui, de réduire cette « humanité » à un calcul de basse politique. Du côté de l’électeur « l’échange » est rarement présenté comme immoral. Les deux exemples que je cite, par ailleurs, voir « Elections et petits cadeaux », apportent des nuances. Le premier se déroule dans les années 60, mais la personne ne se confie que dans les années 90. Elle a eu le temps de «digérer » la signification de cet échange et notamment l’aspect humiliant du «au vu et au su ». Pour l’exemple du début des années 2000, la personne concernée qui me le raconte, ne semble ressentir aucune honte. Il serait intéressant, comme dans le premier exemple, de connaître sa réaction dans… trente ans.

Pour J.F. Médard, «le clientélisme politique incite à la corruption économique ». Nous retrouvons ici la notion de «capital social » évoqué par l’universitaire italien Rocco Sciarrone, dans la pérennisation des mafias. La mise en place de ce « capital » nécessite la construction de réseaux d’amitié et d’une « clientèle ». Pour J.F. Médard «Ces réseaux peuvent aller jusqu’à se transformer en réseaux mafieux ». De quelle façon ? « Les réseaux mafieux sont ainsi des réseaux de clientèle d’un type particulier en ce qu’ils articulent le recours à la force et la logique de l’échange social ». In Tiers monde. 2000, tome 41.Déjà cité.

En Corse, la « transformation » a-t-elle eu lieu ? Nous voyons, tout au long de mon travail, qu’il est très difficile de répondre à une telle question avec certitude. Nous avons vu qu’il ne suffit pas de parler de «réseaux mafieux » ou de « situation pré-mafieuse » pour faire avancer la réflexion. Je me répète, affirmer qu’il existe une Mafia ou dire qu’il n’y en a pas, repose aujourd’hui sur un acte de foi, sans possibilités d’appuis juridiques. De plus la matière est inégalement documentée. A défaut de « Mafia », il est parfois difficile de nourrir la réflexion sur la corruption, alors même que nous avons vu (J.F. Ménard) où elle peut mener. Pour J.L. Briquet « (…) en France, l’accès aux sources judiciaires est autrement plus difficile (qu’en Italie NDLR). C’est certainement l’une des raisons qui conduit à minimiser, dans le débat public comme dans le débat scientifique, le poids de la corruption, du clientélisme, dans la 5ème République ». Clientélisme et pratiques politiques officieuses – Un regard sur l’histoire politique récente de l’Italie. In Revue Savoir/agir.

Corse, des « pactes scélérats » ?

Quand le grand banditisme, qui s’exportait, développe maintenant ses activités dans l’île, l’aspect « apport en liquidités » devient incontournable. Il était connu des « initiés », il est exposé au grand jour en Juillet 2000. Le Procureur Général de la Corse Bernard Legras rédige un rapport sur la situation en Corse, dans lequel on peut lire, notamment : “La Brise De Mer soutient les entreprises locales qui ont quelques difficultés à obtenir des prêts de la part des banquiers. Elle vient en haut de bilan et y reste parfois, en mettant en place des hommes de paille. Elle sert aussi de relais pour attendre les subventions européennes dont l’octroi est toujours plus long. Bref elle s’implante dans l’économie locale en l’acquérant”.

Toutes proportions gardées, il s’agit bien de la description d’un financement d’une partie de l’économie insulaire par l’argent du crime. Un parallèle raisonnable peut être établi avec la situation en Italie, décrite dans plusieurs articles de ce blog. Cela nous ramène à l’Histoire de la Corse.

A la fin des années 70, l’île manque cruellement de capitaux privés. Selon certains observateurs les (gros) braquages de la BDM vont permettre la circulation de liquidité dans l’île. Aux grandes heures de la BDM, il était fréquent d’entendre ce genre de remarque : « au moins eux ils font circuler de l’argent », phrase entendue plusieurs fois par l’auteur de ces lignes. Il faut dire que le « portefeuille » de la BDM était bien rempli, si l’on en croit Denis Dupré, « spécialiste des risques financiers », qui cite une enquête de la PJ: « 400 comptes bancaires, 124 acquisitions immobilières, 60 sociétés, dont une dizaine de SCI tenues par des proches de personnes liées au banditisme » In Les mafias attaquent-elles le fonctionnement démocratique (2013). Cependant, il serait simpliste de croire que l’argent du crime a inondé la Corse, au point d’en faire un paradis. L’île demeure la région la plus pauvre de France métropolitaine. Si les voyous investissent une partie de leur gains illicites, sur place, c’est moins pour engranger des bénéfices que pour accumuler du capital social. Sans quoi ils n’auraient pas pu bénéficier d’une forme de soutien d’une partie de la population. La crainte compte beaucoup, mais une forme « d’adhésion » (le capital social) est indispensable sur la durée. En Corse, le schéma est le même que dans toutes les régions de banditisme chronique ou de mafias : la criminalité enrichit surtout ses proches, mais ne développe jamais la région. Nous écrivions déjà : « L’ensemble de ces constats peut fournir des réponses à ceux qui pensent que « l’accumulation criminelle du capital » peut permettre à certaines zones défavorisées de devenir des régions riches ». Petit rappel : si l’on observe les principales « régions mafieuses » d’Italie (Calabre, Campanie, Sicile), nous voyons que ce sont les plus pauvres du pays.

Pour certains observateurs, la mansuétude dont a bénéficié la BDM de la part des autorités, reposait -aussi- sur un besoin de « mettre de l’huile » dans les rouages économiques grippés. Des Pouvoirs ont-ils estimé que ce système de financement par le banditisme était un « mal nécessaire » ? Ou bien la situation est-elle encore plus grave et l’action « limitée » des autorités cache-t-elle un réseau de complicités plus vaste que ce que dit la version officielle ?

Ainsi ,le Procureur Général près la cour d’Appel de Bastia, Bernard Legras (1998-2000), se plaint de ne pas avoir obtenu les informations qu’il recherchait, sur le grand banditisme (une synthèse réalisée par les enquêteurs, devenue inaccessible). Silence de son corps professionnel (Ministère de la Justice), comme de la Direction Centrale de la Police Judiciaire (DCPJ). Avec de telles attitudes en haut-lieu, nous sommes en droit de nous interroger. Surtout si l’on ajoute une décision surprenante : plusieurs noms de voyous insulaires ont été retirés du fichier «du grand banditisme », en 2001, par… le Directeur adjoint de la Police Judiciaire, responsable des affaires criminelles, le Contrôleur Général Roger Marion. Cette « effacement » débouche sur un allégement des contrôles des personnes concernées. Parmi les 120 noms rayés du fichier, se trouvaient plusieurs membres de la Brise De Mer et Jean-Jé Colonna, considéré à l’époque, comme « le parrain du Sud », ainsi qu’un de ses proches. Surprenante décision qui ne semble pas avoir déclenché une enquête interne.

Un Milieu protégé

Par certains policiers…

Nous ne dresserons pas, ici, la (longue) liste des histoires douteuse en matière de protection ou d’étouffement de certaines affaires. Cependant une chose est certaine, pour de multiples raisons, des membres de la criminalité bénéficient et ont bénéficié de protections « en haut-lieu », par l’intermédiaire des membres des forces de l’ordre chargées de les combattre. L’exemple de la « couverture » accordée au réseau « africain » est une bonne illustration. Les ratages dans des tentatives d’arrestation de Richard Casanova sont attribués à ses protections policières, in Vendetta. Qui protégeait le « cerveau » de la BDEM ? Selon plusieurs ouvrages il s’agit, notamment, de Bernard Squarcini qui fut, entre autre responsable des RG (Renseignements Généraux) et patron de la DCRI (Direction Centrale du Renseignement Intérieur), excusez du peu. Pourquoi une telle protection ? R. Casanova aurait rendu des services dans plusieurs affaires, sous forme de renseignements : arrestation d’Yvan Colonna, relations politiques dans les « dossiers africains ». R. Casanova était considéré comme très proche de Michel Tomi « l’empereur des jeux » en Afrique. Ce dernier est aussi présenté comme « rendant des services » dans le système de relations entre la France et certains Etats africains. Quand on bénéficie de protections, à ce niveau, il est facile de comprendre pourquoi la lutte contre le grand banditisme connaît un nombre d’échecs retentissants.

L’exemple « corso-africain » n’est pas unique, même s’il est emblématique. Le rôle de plusieurs membres des forces de l’ordre, dans des dossiers de banditisme, demeure troublant par son ampleur. En outre, nous observons que dans le dossier des cercles de jeux parisiens : « il apparaît que les dirigeants des cercles étaient avisés, à l’avance, des contrôles réalisés par la polices des jeux ». In Compromissions. Le monde des jeux et des casinos est un centre névralgique des affaires, mais aussi un lieu de circulation de certaines informations.

Plus près de nous, en 2020, un colonel de la gendarmerie est mis en cause (sans suites à ce jour) pour ses relations avec le Milieu insulaire.

La même année, toujours dans le dossier du « petit bar », la Police Judiciaire est dessaisie du dossier, qui est confié à la gendarmerie. Motif : des erreurs de procédures.

En Avril 2021, un policier du commissariat d’Ajaccio est mis en examen pour « corruption passive », il aurait fourni des renseignements à des membres de la bande « du petit bar » permettant à trois de ses membres d’échapper à une perquisition. Cela fait beaucoup pour un même dossier. Les enquêtes sur ces liens et relations Police-Milieu soit n’ont pas lieu, soit n’ont pas encore abouti. Comme pour l’exemple « africain », ces couacs empêchent une bonne tenue des investigations sur la grande criminalité et permettent à certains de ses membres de dissimuler ou de détruire des éléments de preuves qui manqueront en cas de procès. Plus de vingt ans après les révélations sur les protections dont a bénéficié la bande dite de la Brise De Mer, la criminalité insulaire semble continuer à posséder ses « honorables correspondants » au sein de l’appareil de répression. Reste la question : s’agit-il d’une « simple » corruption ? Il est classique que la grande criminalité possède des « contacts » au sein de l’appareil répressif, policier et judiciaire. Tout le monde n’est pas incorruptible. Mais n’y a-t-il pas, aussi, une aide d’ordre « structurel » pour obtenir des informations de la part des voyous ? A ce jour, aucune enquête, en ce sens, ne semble avoir été déclenchée.

Enfin, last but not least, l’affaire de la SMS -voir plus loin un dossier « exemplaire »- montrera que des policiers peuvent informer des personnes poursuivies… par la police.

…par certains magistrats

« L’Inspection Générale des Services Judiciaires a néanmoins reçu, entre 1985 et 2000, plusieurs dénonciations internes visant des magistrats suspectés de servir d’autres intérêts que ceux de la Justice ». C’est le constat que font les deux journalistes, auteur du livre Les parrains corses (Nouvelle édition augmentée). Jacques Follorou et Vincent Nouzille citent plusieurs cas, dans leur ouvrage, notamment celui d’un magistrat du Parquet de Paris : « l’intéressé serait intervenu, à plusieurs reprises, en faveur de ses amis corses proches de la Brise De Mer » (BDM). L’accusation est grave : « les renseignements parvenus à l’Inspection font état de rémunération contre des services rendus ». Malgré la gravité de ces soupçons, « aucune enquête n’a été ouverte sur ces faits ».

Au début des années 80, une magistrate du tribunal de Grande Instance de Bastia est désignée, sans être citée, dans une longue dépêche de l’agence France Presse (AFP). Elle entretiendrait «(…) des liens personnels avec un des membres de la Brise De Mer ». Il est question d'un climat de suspicion et de « pressions » qui pèse sur le tribunal de Bastia. Personnellement chargé de cette affaire pour France 3 Corse, je recueille les dénégations du Président du tribunal de Bastia, qui dément l’existence de tels faits. Jeune journaliste, je ne comprends pas, à l’époque, tous les ressorts d’une telle affaire. J’apprendrai, plus tard, que la magistrate a été photographiée dans une position « compromettante », dans les bras d’un membre de la BDM. Il s’agissait, vraisemblablement, d’une histoire d’amour où la magistrate a été piégée. Nous ne saurons jamais si ce « guet-apens » a eu des conséquences dans le traitement de certains dossiers. En tout cas, malgré les faits exposés dans la dépêche de l’AFP, l’affaire ne connaitra pas de suites judiciaires, ni même de suite médiatiques. Mis à part le reportage télévisé de l’auteur de ces lignes. Il faut dire que la dépêche a été diffusée un samedi (8 Janvier 1983), les médias nationaux devaient penser à préparer un weekend tranquille. Du coté de l’institution judiciaire, il sera seulement question de « plaintes pour protéger les magistrats », lors de la rentrée judicaire qui se tiendra trois jours après la dépêche qui a fait un flop médiatique. Tout cet immobilisme, malgré les propos d’un juge bastiais qui reconnait qu’il est « difficile de rendre une justice sereine en Corse » (reportage télévisé Corsica Sera, du mardi 11 Janvier 1983).

Que disent ces deux exemples et surtout que signifie l’absence de suite judiciaires ? Avec le recul, on peut comprendre que l’institution a cherché à se protéger d’une série de scandales. Cependant, nous pouvons estimer que ce « corporatisme » est à courte vue et qu’il a surtout protégé des voyous et ceux qui les protégeaient.

Un des aspects du rôle de la criminalité dans les sociétés

Certaines autorités n’auraient vu quasiment que des avantages à lever le pied en matière de poursuites contre la Brise De Mer et d’autres voyous. En Corse, comme ailleurs, le gangstérisme suit l’état du marché.

« La criminalité s’est parfaitement adaptée aux évolutions géo-économiques, financières et géopolitiques de notre monde » c’est le constat que dresse l’universitaire Christophe Soullez (Observatoire National de la Délinquance et des Réponses Pénales) : « Criminalité et économie : un mariage efficace et durable », In revue Regard croisé sur l’économie.

Un bémol cependant. Si la criminalité « s’adapte », nous continuons à penser qu’elle n’est pas autonome. Dans le scénario qui transforme la criminalité en « apporteur de liquidités, cette dernière ne peut être séparée des autres composantes de la société, économiques et politiques.

Il n’est pas neutre que plusieurs membres du Milieu corse soient ou aient été des « fils de bonne famille ». Au-delà de l’attrait du banditisme, plus excitant que la simple notabilité, on peut aussi chercher une nécessité économique. L’incapacité historique de la Corse à dégager une bourgeoisie classique forte a, sans doute, poussé une partie des notabilités à tenir son rang en prenant l’argent là où il est. Il s’agit d’un exemple d’accumulation primitive du capital. Qu’il se fasse par la force n’est pas une nouveauté en soi. Une partie des actions d’accumulation capitalistique s’est faite dans le monde, en débutant par l’accaparement coercitif de richesses. Cependant les systèmes (pays et entreprises) qui perdurent doivent passer à un autre stade (production, innovations techniques…). Cet état provisoire d’une société ne doit pas durer, sous peine de fabriquer une société mafieuse. A ce propos, voir « les prestations extorquées » (Max Weber), au chapitre Du capital social à l’accumulation primitive du capital, dans l’article Criminalité en Corse. 2ère partie.

On pourrait penser que le cycle : vol/recyclage, mène à l’étape suivante qui serait l’optimisation intelligente (un développement économique plus classique). Si ce raisonnement peut choquer la morale contemporaine, il suffit d’analyser l’histoire de certains pays riches pour comprendre comment leur développement et leur croissance se sont faits sur un tel schéma. Mais il y a un mais.

La petite taille des aires, géographique et démographique, les mœurs politiques et le rôle ambigu de l’État, s’joutent à l’absence d’un projet d’ensemble. En d’autres termes la somme des rapines ne fait pas un projet politique. L’accumulation reste primaire et surtout elle entre dans un cercle, sans fin, de renouvellement. Seule la violence règle les conflits et l’accumulation profite, brièvement, au premier cercle des factions en lice. Ce mouvement « perpétuel » est le contraire du développement. Il ne fabrique pas une réelle bourgeoisie, mais génère une forme de bourgeoisie comprador, sans réelle dynamique économique.

Certains observateurs vont même jusqu’à penser que l’État a laissé faire, parce que la gestation d’une classe entrepreneuriale « normale » lui aurait coûté trop d’efforts. Pourtant le principal enjeu en Corse, semble être le passage d’une île clanique, à faible développement économique, à la création d’une bourgeoisie entrepreneuriale « saine ».

L’instrumentalisation de la grande criminalité est une constante de l’histoire des nations. La plupart du temps, le Milieu et/ ou les Mafias sont utilisés comme une variable d’ajustement en matière politique (lutter contre le communisme et la gauche en général) et/ou en matière de maintien de l’ordre (informations, forces supplétives). Nous avons déjà détaillé ce rôle dans deux exemples : celui du Japon, avec les yakuzas et celui de l’Italie avec la ‘Ndrangheta. Il est un autre domaine, celui du soutien financier. Il a toujours existé, mais a pris une plus grosse dimension avec les crises économiques et financières. La crise de 2008 est exemplaire : Pour Antonio Maria Costa, directeur (2002-2010) de l’Office des Nations Unies Contre la Drogue (ONUDC) : L’argent sale du crime organisé aurait été la principale source de liquidités pour le système bancaire de plusieurs pays et notamment les USA, au cours de la crise financière de 2008. Les États se sont (trop) souvent arrangés avec la grande criminalité, en matière de délits financiers. Quand nous voyons le niveau des « arrangements » dans l’article en lien ici, nous comprenons mieux (à un plus petit niveau) la matrice des « arrangements » en Corse.

SMS : un dossier « exemplaire »

Ce « mariage » est illustré par l’affaire de la SMS (Société Méditerranéenne de Sécurité) 2006-2011. Vont circuler des noms de voyous, d’hommes d’affaires (insulaires et nationaux), de responsables de Chambres de Commerce (en Corse et dans le Var), d’hommes politiques (nationalistes et « traditionnels »), de… policiers et de guerres des polices… « Guerre des polices Et Affaires corses » c’est le titre d’un ouvrage qui traite du dossier SMS. Pourtant il n’est pas sûr que ce soit ce volet du dossier SMS qu’il faille retenir d’abord. Cela ressemblait bien à un enchevêtrement de liens entre différents mondes : celui des affaires, du Milieu, de la Politique et des forces de l’ordre normalement chargée de mettre de… l’ordre dans tout cela. Pourtant, ce n’est pas vraiment cette « association » qui a été jugée.

Bilan judiciaire : 18 condamnations et un goût d’inachevé. Le Parquet fera connaître son analyse, à propos de la procédure judiciaire : "polluée par des interventions variées, généralement peu compatibles avec la manifestation ordinaire de la vérité et révélant, s'il en était besoin, la fragilité du fonctionnement républicain en Corse" L’Express 20 Juin 2011. Il s’agit là d’un exemple parmi d’autres, les enquêteurs se verront même opposer le Secret Défense dans le cas du principal suspect.

Pour conclure ce chapitre de la place des sociétés de sécurité et de gardiennage et de leurs rapports avec la criminalité, il faut noter les propos de Laure Beccuau, Procureur de la République de Paris, sur « l’infiltration de nos sociétés contemporaines par les réseaux criminels » et les conséquences sur l’économie : « Au niveau économique, la menace provient des investissements dans les entreprises fragiles, par exemple dans les transports, les déchets, la sécurité… » (Le Monde, 18 Novembre 2022). La Corse n’est pas citée dans cet entretien, mais nous pouvons aussi nous y reconnaître. La magistrate aurait pu ajouter, à sa liste, le monde des jeux.

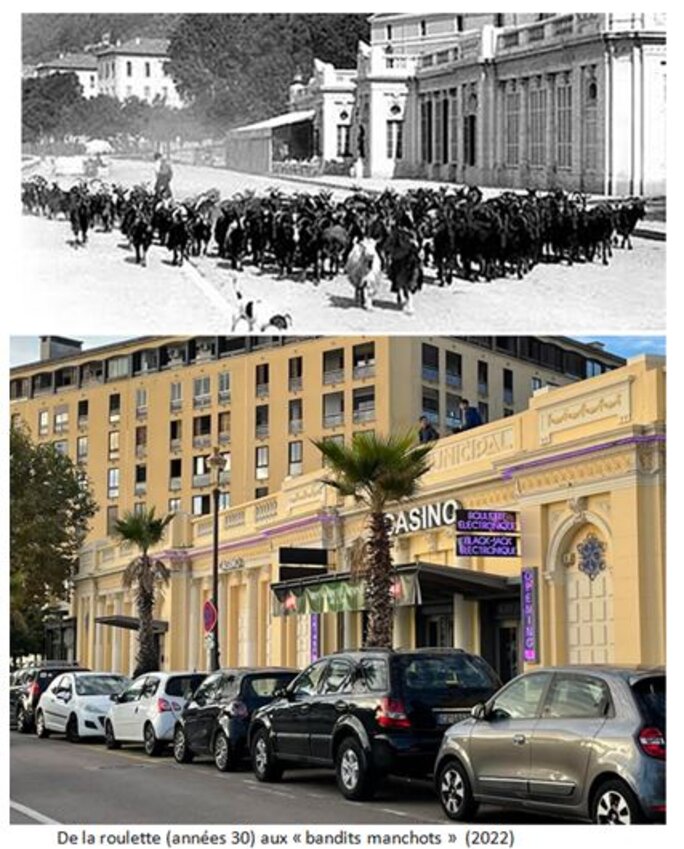

Corse, « une île casino » ? « Mythe » et réalité

De longue date, de nombreux Corses se sont investis dans les jeux de hasard, en France et à l’étranger. Cet intérêt pour le monde des jeux est inséparable de celui des établissements de nuit (boîtes, cabarets…). Globalement, la réputation de ces activités n’est pas bonne. Elle est souvent liée au Milieu.

De nos jours, la « nouveauté » semble être une volonté de développer ce type d’activités dans l’île. Des enquêteurs, relayés par des médias, ont laissé entendre que certains entrepreneurs de casinos souhaitaient, non seulement investir en Corse, mais aussi transformer l’île en un paradis des jeux de hasard.

Le journaliste d’investigation, Pierre Péan, aura même une formule : « Le ‘nouveau rêve cubain ’ des Corso-Africains ». In Compromissions. La République et la mafia corse. Pour comprendre l’expression « rêve cubain », il faut se rappeler que la Cosa Nostra américaine avait fortement investi dans les casinos et le tourisme à Cuba, dès les années 30 et jusqu’à la prise de pourvoir par Fidel Castro (1959). Des familles du Milieu, impliquées dans la « French Connection », originaires de Corse, s’étaient associées, dans des établissements, avec la mafia nord-américaine.

Il faut dire que la majorité des enquêtes tournent autour d’un groupe de personnes, en Corse, sur le continent français et sur le continent africain, majoritairement, qui est lié au monde des jeux. Il ne s’agit pas ici de refaire le catalogue des affaires judiciaires, en lien avec les jeux de hasard dirigés par des insulaires, mais de comprendre comment certaines personnes en sont arrivées à penser que la Corse représentait un objectif, ou une « proie » pour les casinotiers et pour des membres de la criminalité. Tout cela sur un fond politique.

La réalité

La Corse ne compte à ce jour qu’un seul casino, celui d’Ajaccio. Une société a bien été constituée pour « l’Organisation de jeux de hasard et d’argent », avec son siège à Porticcio (commune de Grosseto Prugna). La société est inscrite au greffe du tribunal de commerce d’Ajaccio en Mars 1981. Le projet n’a pas abouti, la société est radiée en Janvier 2013. Le Président du Directoire de cette « société de jeux et de casinos de Porticcio » était Jean-Guy Jacques Antoine Bozzi.

La commune de Grosseto et notamment son hameau de Porticcio, sur le littoral, connaît une histoire agitée. Deux maires y seront assassinés : Charles Grossetti (sept. 1990) et Marie-Jeanne-Bozzi (Avril 2011). La fille de cette dernière dirige, actuellement, la municipalité de Grosseto Prugna.

Plusieurs personnes, originaires de Corse, possèdent ou ont possédé des établissements de jeux de hasard (casinos, cercles de jeux, paris en ligne…) en France et dans plusieurs pays (Liban, Grande Bretagne, Maroc, Gabon…) la liste est loin d’être exhaustive.

Les cercles de jeux sont souvent gérés par des insulaires, ils seront au centre de plusieurs dossiers criminels.

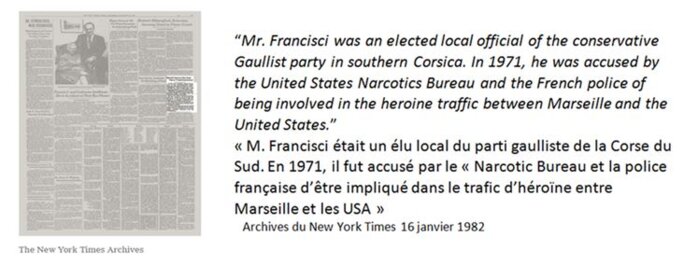

Dans les années 60 se déroule une guerre des gangs, qualifiée également de « guerre des jeux ». Selon les enquêteurs, elle oppose deux familles corses propriétaires de cercles de jeux. Les Andréani et les Francisci. Cette guerre ne connaîtra aucun débouché judiciaire majeur et les cercles ne seront pas interdits. L’une des familles est dirigée par un personnage emblématique, Marcel Francisci. Propriétaire de plusieurs cercles et casinos (Liban, Espagne, Londres, Paris…) il est surnommé « l’empereur des jeux ». Mis en cause dans cette « guerre des jeux », M. Francisci ne sera jamais condamné dans ce cadre. Il est également désigné par les autorités américaines comme étant « un des dirigeants de la French Connection ». Dans ce cadre, également, il ne sera jamais condamné. Parallèlement, Marcel Francisci mène une carrière politique (conseiller général (UNR) et maire de son village Ciamannacce).

Il est assassiné à Paris en Janvier 1982. Le New York Times titre : « Marcel Francisci assassiné ; lié à la French‘Connection’ » (16/01/1982).

Les autorités françaises n’ont jamais entamé de poursuites judiciaires contre « l’empereur des jeux ». Le lien entre la famille Francisci et la French Connection n’a jamais été juridiquement établi.

Agrandissement : Illustration 9

Aux élections législatives de 1997, deux « pointures » du monde des jeux seront les suppléants de deux candidats de droite, dans la 2ème circonscription (Porto-Vecchio-Sartène-Ajaccio) de la Corse du Sud. Roland Francisci (frère de Marcel) supplée Jean-Paul de Rocca Serra et Robert Feliciaggi forme un duo avec Denis de Rocca Serra (DVD). Le premier suppléant appartenait à une famille implantée dans le monde des casinos et des jeux (Maroc, Londres, Paris…) et le second gérait des casinos en Afrique. Il est rare que les suppléants soient aussi connus que les candidats. Le journal Libération peut titrer «Législatives 97. Grosses mises en Corse du Sud ». (Libération 7 Mai 1997). Le directeur de campagne de Denis de Rocca Serra était Toussaint Luciani, cousin de R. Feliciaggi. Ce dernier était conseiller territorial de Corse (DVD). De son côté Roland Francisci sera député de Corse du Sud (1998-2002).

Dans les années 2000, il est question de détournement de fonds et de pressions physiques pour s’accaparer des cercles de jeux. Le cercle Wagram (Paris) est emblématique de ce genre de délits. Ce cercle sera considéré comme la « tirelire » de la bande de la Brise De Mer.

Les cercles de jeux implantés dans la capitale compensaient, sous forme hypocrite, l’absence de casinos à Paris. Les cercles étaient régis par la loi de 1901, sur les associations, c’est dire si les possibilités de détournement étaient grandes. Lieux de détournements et de blanchiment, ces cercles auront été admis par les gouvernements successifs depuis leur création (1923) jusqu’à leur fermeture/réouverture, après réorganisation (2017).

Coté casinos, plusieurs autres affaires ont défrayé la chronique. Parmi elles nous retiendrons celle du casino d’Annemasse (voir plus-haut) ou celle du casino de Bandol. Dans ce dernier, il sera question d’abus de biens sociaux, deux insulaires installés au Gabon (les frères Tomi) seront condamnés en 1996. L’abus de bien sociaux est un délit assez répandu dans le monde des jeux. Les enquêteurs soupçonneront le casino d’Ajaccio, pour des sorties d’argent qualifiées de « douteuses ». Aucune poursuite judiciaire n’a été déclenchée à ce jour contre des dirigeants de l’établissement.

Pourquoi parle-t-on des « Corso-Africains » ? Parce que plusieurs insulaires ont fait fortune dans des casinos en Afrique. Le magazine Jeune Afrique parle du « clan » corse qui a fait de l’Afrique centrale l’eldorado des jeux d’argent ». Parmi ces hommes entreprenants, l’on trouve les deux frères Tomi (condamnés dans l’affaire de Bandol) et l’on trouvait Robert Feliciaggi (poursuivi dans le dossier du casino d’Annemasse). R. Feliciaggi sera assassiné en Mars 2006 à Ajaccio.