2) Un immobilisme… dynamique, en marche vers quoi ?

Introduction

Que le clanisme soit puissant ou « en dérive », il a face à lui un État plus ou moins volontaire. C’est l’histoire de ce couple dansant un pas de deux qui va marquer l’Histoire de la Corse. Le Pouvoir central a longtemps couvert tous les excès (fraude électorale, « dictatures municipales », violence politique...).

Hormis la corruption électorale, l’île ne faisait pas trop parler d’elle, tout en fournissant une main d’œuvre, souvent de qualité (armée, administration…), mais aussi des hommes pour la grande criminalité.

Depuis 1768, tout se faisait dans une grande discrétion, dans la clandestinité diront certains. Ah, s’il n’y avait pas eu le banditisme… Seulement voilà, la criminalité, longtemps vouée à l’ajustement des luttes électorales, au maintien de certains clans et à l’exportation vers d’autres contrées (continent, colonies…), va se renforcer dans l’île. Après la corruption politicienne, la corruption économique se développe, en même temps que la Corse. Le banditisme conserve sa fonction politique (accompagner des Pouvoirs). Cependant il évolue dans la forme, avec plus de domaines où il peut s’investir sur place.

Le clanisme, un pas vers la mafia ?

La question a souvent été posée. Le clanisme corse est il une mafia ? Le rôle de la famille joue à plein, dans l’investissement des rouages des administrations et des lieux de pouvoir (politiques et économiques), c’est indéniable. Cependant, il manque au moins un élément : le but criminel. Jusqu’à preuve du contraire, le clanisme n’est pas une organisation criminelle.

Son objectif premier est le Pouvoir. Cependant, c’est bien une organisation. Cette organisation est informelle, mais c’est quand même un système. Ce système, en marge de la République peut- il se transformer en mafia ? Seule une réflexion approfondie pourrait répondre à cette question. Nous pouvons tenter une ébauche.

Un homme s’est exprimé sur ce point, c’est l’avocat Antoine Sollacaro. Sur les antennes de France 3 Corse, dans l’émission Inchiesta du 28 Mars 2012 : « Il n’y a pas de mafia en Corse. C’est un terme impropre qui n’existe pas. Si mafia il y a, c’est une mafia politique qui a été dénoncée par les nationalistes et qui continue à être dénoncée et qui continue à exister. Celle là, elle existe pour de bon ». On voit que le terme est ici utilisé dans sa version « vulgarisée ». La Mafia comprise comme regroupement, en l’occurrence d’hommes politiques.

Antoine Sollacaro a été assassiné en Octobre 2012. Les enquêteurs soupçonnent « la bande du Petit Bar », considérée dans les milieux judiciaires comme « une organisation mafieuse ». Dix ans après cet assassinat, les personnes soupçonnées n’ont pas encore été jugées.

Y a-t-il une « dérive des clans » ? Le problème est soulevé par Nicolas Giudici. In « Le crépuscule des Corses ». Le journaliste répond de manière on ne peut plus claire « « clans et clandestins sont les deux facettes d’une même réalité ». Le journaliste est également assassiné en Juin 2001, officiellement pour une affaire d’ordre privé.

Pour l’instant, peu d’investigations ont été menées dans le sens d’une collusion organisée entre des Politiques et des criminels. Du moins, peu de chose filtre. Cependant, dans le rapport Legras (2000), on peut lire : « d’après les rumeurs persistantes, mais apparemment très informées, les résultats d’élections cantonales en Haute Corse n’ont pas été totalement étrangers à l’intervention d’émissaires de la Brise De Mer ». On peut constater la similitude avec le rôle de certains « bandits corses ». Voir « bandits corses en immersion ».

Mais là encore, de qui parle- t’on ? Pour l’instant, l’action judiciaire ne nous éclaire pas.

Agrandissement : Illustration 1

Le clan « Giacobbiste » est-il éloigné définitivement ou provisoirement des jeux de Pouvoir ? Il est trop tôt pour répondre à cette question. En revanche, nous avons déjà signalé qu’un clan ne représente pas le système à lui tout seul. Dans l’histoire de la Corse, certaines familles clanistes ont disparu et le système a perduré, avec d’autres familles. La question n’est donc pas tant de savoir ce que devient tel ou tel clan « historique », mais d’observer si le système -dans son entier- persiste.

Quant à la matrice des détournements d’argent public, les descriptions et les avertissements n’ont pas manqué, au cours de l’Histoire. Cela n’empêche pas leur perpétuation.

Du capital social, à l’accumulation primitive du capital

Nous avons observé que le « système » antérieur limitait l’accumulation d’un capital financier. L’époque contemporaine réclame la possession et l’usage de richesse en vue de développement. Globalement, la Corse a sauté des étapes. Pour rattraper « le temps perdu » et constituer un capital financier que l’on n’a pas accumulé dans les périodes précédentes, n’assistons-nous pas, -depuis les années 70-, à une tentative d’accumulation primitive de capital, par des moyens peu orthodoxes ?

Nous avons pu voir qu’historiquement la Corse manquait de capitaux (Bourde, Lenclud).

Loin de moi l’idée de vouloir moraliser, après-coup, ces détournements de fonds publics, mais une question me semble s’imposer : assiste-t-on « simplement » à des captations « classiques » à seul but crapuleux ou bien, sans que l’une n’exclue l’autre, n’y a-t-il pas là une méthode « hors-la-loi » d’accumulation primitive de capital ? Les marxistes purs et durs peuvent répliquer que l’accumulation primitive est toujours « hors-la-loi » et/ou qu’elle est la loi du plus fort. Mais même dans cette lecture, ne sommes-nous pas en face du phénomène suivant : les « faibles » méridionaux ne cherchent-ils pas à jouer dans le même bac à sable que les « grands » ? Après avoir été placés en situation de dépendance, par rapport aux « puissants », ne sont-ils pas en position (obligation ?) d’accumuler, puisque les subsides qui les maintenaient en situation de dépendance, mais qui les faisaient vivre (argent public, emplois publics, prébendes…) s’amenuisent et tendent à disparaître ? Je n’ai aucune certitude, à ce propos, mais il me paraît nécessaire de répondre à ces interrogations. Avis aux amateurs.

Je propose une dernière piste : La Corse n’est-elle pas en train d’achever un cycle de passage d’une situation « pré-capitaliste » vers un certain capitalisme ? Les élites corses, comme dans d’autres régions méridionales, n’étaient pas, à proprement parler, dans un cycle capitalistique (bien que ces régions soient « gérées » par des États capitalistes) ; n’ont-elles pas accumulé du capital social… en attendant le passage à un autre stade ?

Les mécanismes d’accumulation primitive du capital, en Sicile et en Calabre, sont très bien décrits par Pino Arlacchi in Mafia & Cies déjà cité. Cette « accumulation mafiosa du capital » pose la question de la suite.

L’exemple de la Calabre, que j’ai décrit dans un précédent article, peut sans doute nous éclairer. Voilà une région rurale, à faible secteur industriel, au 19ème siècle, et avec une accumulation capitalistique historiquement limitée. Je me risque à une question : la centaine de familles mafieuses (‘ndrine) ne sont-elles pas les « fourmilles » qui « travaillent », dans l’ombre, pour accumuler du capital ? Bien sûr, aujourd’hui, cette accumulation ne sert que les intérêts des « familles-fourmilles » et des groupes de familles (Locale). Mais demain, tout cet argent et ce capital social accumulés peuvent devenir un outil de fédération politique. Ce n’est qu’une hypothèse, mais cela ne coûte rien d’y réfléchir un instant. Le sociologue et économiste allemand, Max Weber pose le problème du financement des groupements politiques. Selon lui, ces financements peuvent être « sur la base de prestations absolument volontaires » ou bien « sur des prestations extorquées ». In Économie et société 1.

Indéniablement, c’est le second cas qui nous intéresse. Max Weber cite les exemples de la Camorra et de la mafia sicilienne (au moment de la rédaction de l’ouvrage, début du 20ème siècle, le terme Cosa Nostra est inconnu). Max Weber qualifie les actions de ces organisations de « prestations ». Pour l’auteur, ces « prestations » sont « discontinues » car « elles se fondent sur des pratiques illégales ». Selon Max Weber, « des groupements politiques peuvent fort bien (…) au départ, reposer sur une économie de rapine, mais cette situation ne saurait perdurer ». Après ce stade d’accumulation des capitaux (financiers et sociaux), ces « groupements » soit disparaissent, soit se constituent politiquement et les « prestations » deviennent légales (impôts, règlements officiels…). M. Weber ne nous dit pas combien de temps dure l’aspect « discontinu ». Son livre, inachevé, a été publié post mortem. Les deux mafias italiennes qu’il cite, sont toujours en « prestations discontinues » depuis, au moins, la moitié du 19ème siècle. Ce constat m’inspire plusieurs questions :

.Si l’aspect provisoire est une réalité, comment se fixe le terme ? Autrement dit, quand cela finira-t-il ?

.La constitution d’un Pouvoir politique « nouveau » se fait en opposition à un système existant. Du coup, une question s’impose : le Pouvoir existant n’a-t-il pas intérêt à faire perdurer l’aspect « discontinu » pour discréditer le processus et empêcher la constitution (politique/continu) d’un Pouvoir concurrent ?

.L’auteur nous décrit-il un mouvement perpétuel de construction/déconstruction des « groupements politiques », États ou micro-États ?

.Si l’auteur s’est trompé, ces « prestations discontinues », autrement dit ces mafias, ont-elles vocation à perdurer ou bien à disparaître ?

Je n’ai pas la prétention de répondre à de telles questions. Mais, en tout cas, l’analyse de Max Weber ouvre des tombereaux de perspectives.

La plus grosse interrogation étant : le système mafieux « rapine continue » peut-il s’achever par une forme de « normalisation » et d’intégration dans une sphère politique apaisée, ou bien est-il voué à fonctionner -sans fin- ?

Une partie de la réponse à cette question est contenue dans les analyses contradictoires que font des chercheurs, à propos de l’accumulation mafieuse du capital.

Pino Arlacchi constate, d’abord, que les caractéristiques de la « (…) puissance mafiosa sont exclusivement orientées vers des activités économiques ». Par rapport aux « anciens » qui auraient été concentrés sur le contrôle du pouvoir territorial.

P.Arlacchi note un certain dynamisme et une forme de modernisation économique et s’appuie sur des réussites agricoles en Calabre, sur la base d’entreprises mafieuses. Il reconnaît, cependant que la croissance de la « mafia entrepreneur » s’accompagne d’une « désagrégation sociale et institutionnelle ». La réalité est que ce sont les « régions mafieuses » qui connaissent les plus grosses difficultés économiques et sociales. Plus d’un siècle et demi d’activité mafieuse n’ont pas débouché sur une relance économique par « accumulation primitive-mafieuse, du capital ». L’économiste, spécialiste des mafias, Clotilde Champeyrache, constate plutôt « le saccage du territoire ou le développement entravé». La majorité des chercheurs s’accordent à dire que les mafias ne créent pas des entreprises, elles se les accaparent. Pour l’historien Salvatore Lupo : «(…) la participation à des activités financières sur grande échelle, comme le recyclage de l’argent « sale » ne fait pas du mafieux un entrepreneur, mais plutôt un rentier». In Histoire de la Mafia, déjà cité.

L’ensemble de ces constats peut fournir des réponses à ceux qui pensent que « l’accumulation criminelle du capital » peut permettre à certaines zones défavorisées de devenir des régions riches.

Il reste toujours une interrogation qui nous semble incontournable. Le clanisme a-t-il, même involontairement, préparé le terrain à une organisation mafieuse de la société ?

Des constats s’imposent. Notamment, le clanisme a affaibli ou empêché le développement d’une conscience politique autre. En favorisant la relation directe, en empêchant l’émergence d’une vision démocratique -au sens le plus communément admis dans l’Union Européenne- ce système a maintenu la Corse dans un « différentiel » tout au long de l’Histoire.

Une chose est sûre, le clanisme est une organisation. Que celle-ci soit formelle ou non est sans importance. Personne ne semble s’être livré à une enquête approfondie sur la nature de l’organisation clanique. Existe-t-il un « organisme » secret où se prennent des décisions, en toute discrétion ? Les instances officielles (Ex Conseils Généraux, Collectivité De Corse…) ne sont elles que des chambres d’enregistrement de décisions prises ailleurs ? En absence de tout élément concret on a, pour l’instant, du mal à l’affirmer.

A défaut d’une recherche de cette nature, les réflexions et travaux sur le phénomène claniste ne manquent pas. Par exemple, le chercheur (sociologie politique CNRS), Jean-Louis Briquet cite un « ancien fonctionnaire préfectoral », sans le nommer, en estimant que l’on a assisté au « détournement » de l’action publique, une fonction « vidée de son sens » par les notables du clan ». In La tradition en mouvement-Clientélisme et politique en Corse.

Une forme de décomposition du « système » politique insulaire donne un déséquilibre de ce que le philosophe José Gil appelle « le système de violence » (tribune parue dans Libération du 20 Novembre 1996). Pour J. Gil, le « triptyque » (État, clan, nationalisme) étant déséquilibré, cela donne une « confusion schizophrénisante ». Dés 1996, J. Gil estime qu’il « faut sauver la Corse d’un processus possible de mafiosisation » et qu’il « faut y établir fermement et entièrement la démocratie ». Sans oublier d’ajouter qu’il « faut, pour cela beaucoup de courage politique ».

Il reste que le système a bien habitué la population à un comportement « en marge ».

En 1887, le journaliste du Temps Paul Bourde écrit : « En Corse, grâce à la conscience de clan, les lois en sont anéanties ».

« Traditions » et « Modernité »

Nous pouvons donc voir que le « système » n’est pas lié à la pérennisation de la République française. Il existait avant elle et se coule « naturellement » dans ses habits. Ce qui fait la force du « système » c’est sa souplesse, sa capacité à s’adapter en temps réel à l’Histoire.

Bien sûr, comme l’écrit Jean Louis Briquet, « (…) le fonctionnement des organisations bureaucratiques n’est rendu possible que par les multiples arrangements qui permettent aux règles juridiques universelles et abstraites d’être adaptées à des situations particulières et concrètes ». Ce pragmatisme est une constante de l’action publique. Il y a donc des « arrangements » dans toutes les régions françaises. Mais la Corse semble posséder un art consommé de transformer ces nécessaires « arrangements » en détournement d’objet. A ce propos J. L. Briquet cite un fonctionnaire préfectoral qui estime que l’action publique « (…) a été vidée de son sens par les notables du clan ».

Ce raisonnement était valable avant les différentes lois sur la décentralisation (1982 et 1991). Ces nouvelles lois avaient pour but, également, de « secouer le cocotier notabiliaire ».

L’absence d’enjeux idéologiques… apparents

Le clanisme dans l’ Histoire et en marge de l’Histoire

L’absence d’idéologie affichée et un pragmatisme politique (certains diront politicien) à toute épreuve, marque la politique en Corse. De 1878 à 1883 « (…) la Corse constitue un véritable bastion pour les anciennes notabilités d'Empire dont la puissance des réseaux clientélistes leur permet d'exercer une véritable hégémonie politique dans tout le département ». C’est le constat que dresse l’historien insulaire Jean-Paul Pellegrinetti In La Corse et la République, la vie politique de 1870 à 1914. Cet universitaire constate que « L'île apparaît comme ancrée à l'intérieur d'une domination sociale ancienne et traditionnelle et les échanges clientélistes semblent l'écarter de toutes formes de débats idéologiques ». Cette photographie va perdurer jusqu’à nos jours.

Ce qui semble faire la force du « système » c’est sa capacité à traverser tous les courants de l’Histoire. La méthode est particulièrement visible depuis le rattachement de la Corse à la France. Nous retiendrons deux exemples de la souplesse d’adaptation du « système », à un siècle d’intervalle :

-Le premier est cité par le journaliste Paul Bourde. Vers 1886, la famille Gavini est connue pour être bonapartiste. Le journaliste rapporte que ce clan a décidé de rejoindre les Républicains.

P. Bourde note que « la famille Gavini n’y perdrait pas un client. Les électeurs qu’elle fait voter voteraient pour des Gavini Républicains comme ils votaient pour des Gavini Bonapartistes».

L’on ne trouve ici nulle idéologie. Il s’agit « simplement » de s’adapter à l’air du temps. La famille Gavini comprend que les Républicains vont faire l’Histoire, ils adhèrent. Cela se fait sans convictions. Mais il n’y a ici aucune trahison idéologique. Ce clan n’était pas Bonapartiste par conviction, mais par intérêt. « L’adhésion » à la République se fait donc sans heurt interne. Les clients/électeurs de ce clan ne sont déchirés par aucun problème de conscience politique. Ce que fait le chef est bien, quel que soit son choix. Cet exemple résume parfaitement la situation du clanisme, hors champ idéologique.

Agrandissement : Illustration 2

-Le second exemple est plus sophistiqué. Il s’agit de la gestion de l’Histoire par le clan Rocca Serra. Nous retiendrons une série d’événements liés à la longue carrière politique d’un de ses membres. Il s’agit du « lion argenté » Jean-Paul (1911-1998).

A la libération de la Corse (1943), le père de J. Paul -Camille- député maire de Porto-Vecchio est déchu des ses droits, il avait choisi le mauvais camp durant l’Occupation. Peu importe, Jean-Paul finira la guerre comme médecin militaire dans l’armée française, notamment durant la campagne d’Italie. Sa carrière politique peut commencer en 1949 (Conseiller Général).

Radical Socialiste à ses débuts, le « renard argenté » adhère au RPF (Rassemblement du Peuple Français, mouvement gaulliste) en 1949. Il sera exclu du RPF puis sera ensuite membre de tous les partis gaullistes, jusqu’à sa mort.

Une série de prises de position vont démontrer que le « système » fonctionne, aussi, en marge de l’Histoire :

.Le premier rendez-vous, c’est la guerre d’Algérie. Il a voté la constitution de 1958, mais. J.P. de Rocca Serra choisit « l’Algérie française » (1961). L’ancienne colonie acquiert son indépendance en 1962. Cependant, ce choix ne nuit pas à sa carrière. Battu aux sénatoriales de 1962 (sénateur de 1955 à 1962), mais élu député la même année, il conservera son mandat jusqu’à sa mort en 1998.

.Lors du référendum d’Avril 1969, sur la décentralisation, le député J.P. de Rocca Serra appelle à voter oui. C’est le non qui l’emporte.

.En 1982, la loi « portant statut particulier pour la Corse » est adoptée. Le député-maire de Porto-Vecchio a voté contre. Cela n’empêchera pas J. P. de Rocca Serra d’occuper le poste de Président de l’Assemblée de Corse de 1984 à 1998. Il se coule ainsi dans les habits du nouveau statut particulier, comme dans ceux du statut suivant.

.En Mai 1991 la « loi Joxe » est adoptée. Elle transforme la Corse en Collectivité Territoriale. Le député J. P. de Rocca Serra vote contre. Cela ne l’empêchera pas de présider la nouvelle assemblée issue de cette réforme.

A travers ces quatre rendez-vous importants avec l’histoire politique, on peut voir que les choix réalisés par un politicien, de premier plan, n’ont aucune conséquence négative sur sa carrière politique. On dirait que, quoi qu’il fasse, le choix des électeurs est indépendant des événements nationaux.

L’histoire de Jean-Paul de Rocca Serra illustre parfaitement notre propos. Dans la plupart des régions françaises, un homme politique qui aurait fait ce type de choix aurait été balayé, ou du moins écarté un temps par l’électorat, mais pas en Corse. La clientèle électorale a suivi le chef, comme dans l’exemple de la famille Gavini en… 1886.

Comme décrit, au début de ce chapitre, le clanisme n’est pas une organisation criminelle. Mais c’est un système dont les rouages sont aujourd’hui bien connus. Cette « organisation » a géré « une zone dans laquelle la République n’était pas tout à fait administrée comme partout ailleurs ». Cette gestion s’est faite de manière « approximative ». Les termes employés par José Rossi posent question.

D’abord, il est vraisemblable que l’usage du passé soit injustifié. Ensuite, on peut dire que l’on ne sort pas indemne de telles mœurs politiques.

Les relations, épisodiques, connues de longue date entre le Milieu corse et des hommes politiques prennent-elles une forme plus pérenne ?

La différence entre épisodique et pérenne, c’est une des différences entre Milieu et Mafia. Nous pouvons revoir, ici, la nuance entre les deux types de criminalité.

Le système client-patron a entretenu un type de relation ambiguë. Gérard Lenclud est convaincu qu’il ne repose pas sur la vénalité. Selon lui le lien qui relie les deux parties ne relève pas que de la dimension matérielle. Il entre aussi dans le domaine de « l’intérêt symbolique ».

Cependant, nier l’aspect matériel relèverait de l’aveuglement.

Comment faire la part des choses entre l’intéressement pécuniaire et le lien « symbolique » qui unit les deux partenaires du contrat clientélaire ?

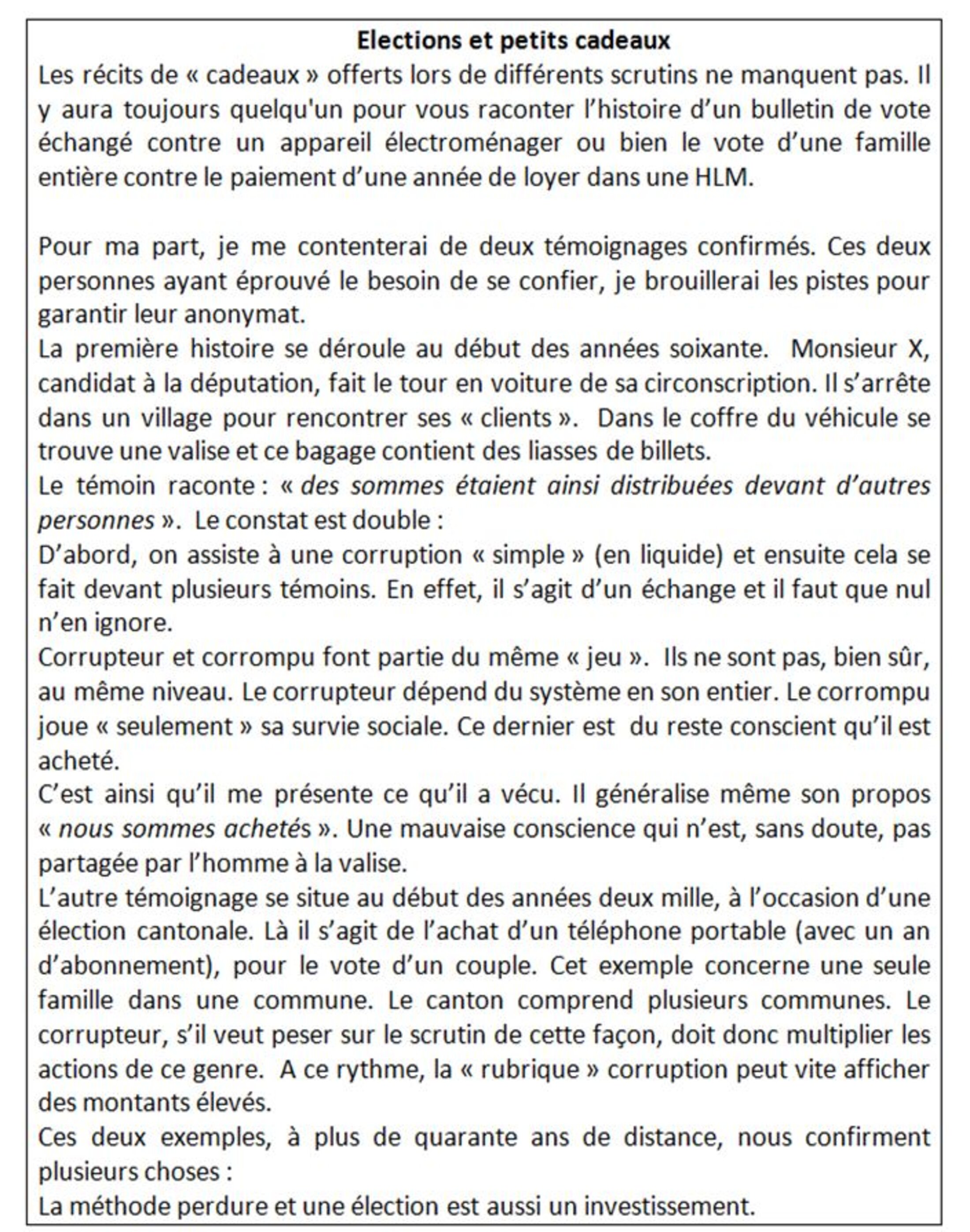

Je propose de débuter par deux exemples qui sont des témoignages recueillis par l’auteur de ces lignes.

Agrandissement : Illustration 3

Tout augmente, on peut penser que la corruption suit la courbe de l’inflation. En proportion le système coûte t-il plus cher, avec le temps ? Aucune enquête sur ce thème n’a jamais été réalisée, et pour cause. En revanche, on peut tenter de s’interroger sur le retour sur investissement face aux nouveaux enjeux.

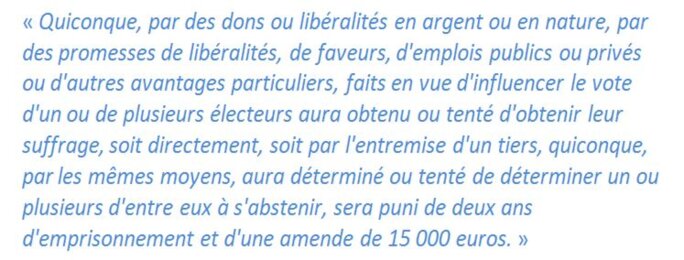

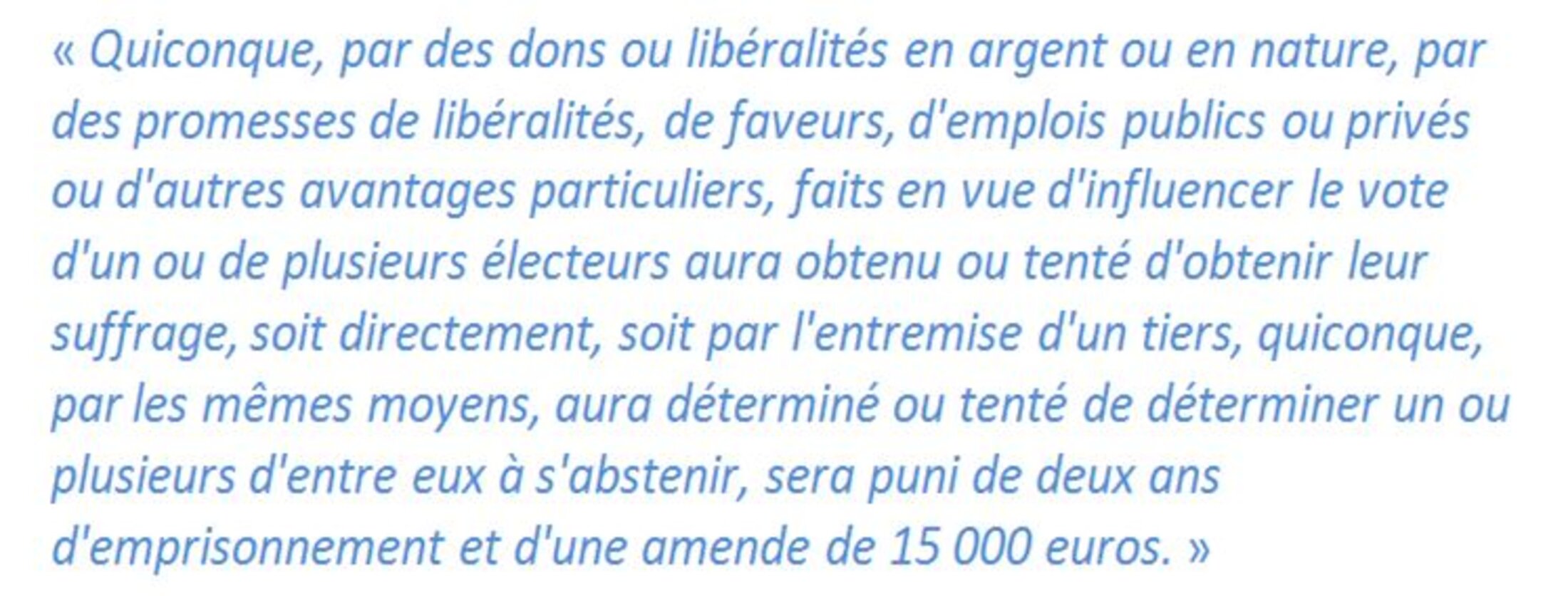

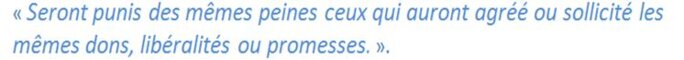

Achat des voix et des électeurs : un délit

L’achat de voix dans certains systèmes politiques est une grande constante. On en oublierait presque, qu’en France, il s’agit d’un délit puni par la loi. Art. L106 du code électoral :

Agrandissement : Illustration 4

L’article du code est complété de la façon suivante :

Agrandissement : Illustration 5

Pour cela, des hommes politiques français peuvent être poursuivis devant les tribunaux. Pourraient…

En Italie, la fraude électorale à des fins mafieuses est prise en compte dans l’article 416 bis, sur « l’association mafieuse ». Dans le contexte d’une pression exercée pour « conquérir le pouvoir : « (…) afin d’empêcher et de faire obstacle au libre exercice du vote ou de procurer des votes pour soi ou des tiers à l’occasion de consultations électorales ». Ici ce n’est pas seulement la fraude qui est poursuivie, mais la finalité. Dans le cas d’un délit « d’association mafieuse », il s’agit bien de conquérir une série de pouvoirs : « activités économiques », « autorisations administratives », « appels d’offres »… et quoi de mieux que d’être élu ? Le législateur italien entend ainsi montrer que la conquête frauduleuse du pouvoir politique vise à la commission de plusieurs actes criminels. Il confirme, dans la foulée, que les mafias et leurs méthodes, relèvent du domaine politique.

Corse, la récupération des réformes

L’observation rapide du comportement des pouvoirs insulaires, (politiques et économiques) face à trois réformes, montre une capacité de récupération et de détournement remarquable. Il s’agit de deux lois « politiques », le « Statut particulier de la Corse » (1982) et la « loi Joxe » (1991) et « la loi portant zone franche »(1996).

Les objectifs politiques affichés par les gouvernements socialistes, pour les deux statuts politiques, étaient de parvenir à « une modernisation de la Démocratie ».

L’objectif de toute zone franche, à travers le monde, est de limiter une casse économique et sociale et de « moderniser » l’économie.

En fait, en Corse, on a fait du vieux avec du neuf. En apparence, il existait une opposition sur le mode : Les instances politiques sont tenues par des élus dits « traditionnels » (les clans) et le monde économique est le territoire d’une certaine opposition à ces Politiques « traditionnels », souvent accusés de ne « rien comprendre à l’économie ». En réalité cette opposition s’est avérée être, en partie, de façade. A l’usage des nouvelles lois, les conservatismes politiques et économiques sont apparus comme les deux faces d’une même médaille. En fait, comme le montre très bien Jean-Louis Briquet, les instances politiques ont vu, avec les nouvelles institutions successives, l’accès à plus de budget et plus de pouvoirs.

Plus de pouvoirs, n’est-ce pas justement le fil rouge de la contestation « nationaliste », souvent associée aux « socio-professionnels » (appellation locale du monde économique) ? La réponse est oui. Cela nous mène à regarder moins l’ampleur du nouveau pouvoir accordé aux élus, que l’usage qui en est fait.

Agrandissement : Illustration 8

Cette capacité à « digérer » la nouvelle donne institutionnelle est concomitante avec la peur des changements qui font craindre aux élus une perte de pouvoir. Visiblement le système, prudent, prend son temps. Ainsi le développement économique est vu comme une menace, s’il n’est pas contrôlé. Un ancien préfet s’exprime (sans être nommé) sur l’attitude des élus face au développement : « (…) il y a eu d’abord un certain scepticisme au sujet du développement. Ils ne le faisaient pas consciemment, mais ils voulaient garder les choses en l’état parce qu’ils pensaient que ça assurait leur pouvoir. » In La tradition en mouvement, déjà cité. Cette forme d’immobilisme est ainsi traduite par certains observateurs : mieux vaut un non- développement que je contrôle, plutôt qu’un développement qui échappe à mon pouvoir ou qui le réduit.

Cette opposition entre développement économique et pouvoirs insulaires est bien résumée par le géographe Joseph Martinetti : « les activités touristiques ne peuvent plus être gérées par les partis corses traditionnels. Elles remettent en cause l’équilibre clientélaire d’une société qui reposait jusque-là sur l’emploi public. Selon W. Dressler (1985), « la brutale irruption d’une logique économique basée sur la modernisation capitaliste de l’agriculture et du tourisme déstabilise les pyramides clientélaires et repose le problème de la reproduction du pouvoir et du mode d’articulation à l’État ». In Les tourments du tourisme sur l’île de beauté. Le géographe fait la même analyse à propos de l'attitude des autonomistes: « (…) Dans les années 1960, pourtant, ce n’est pas la défense de l’environnement qui anime le nouveau courant régionaliste des frères Simeoni. Centré géographiquement sur la côte orientale de l’île, autour de Bastia et du Fiumorbo, ce mouvement traduit plutôt à l’origine le souci d’une moyenne bourgeoisie locale de ne pas perdre le contrôle du vigoureux développement économique".

Trouver la conjonction du développement et du pouvoir régional, tout est là. A mon avis, c’est la raison principale du très lent processus de développement économique de la Corse. Pour les politiques, le but réel est le contrôle d’un maximum de pouvoirs.

Cet esprit de conservation se retrouve dans le domaine économique : conserver un maximum de propriétés. En ce sens, la manière dont a été gérée la loi sur la zone franche est intéressante à observer. Contrairement à d’autres zones franches, celle de Corse (1996-2001) n’a créé aucun emploi, ni entreprise. Elle a permis d’assainir certaines trésoreries. Comme je l’ai déjà écrit, il s’agissait de sauver les meubles, pas de changer le mobilier. Tout cela dans un système économique non-dit. Cette attitude est plutôt habile. Cependant, si l’on observe la situation économique et sociale de la Corse, le résultat est mitigé. Le PIB de la région -historiquement bas- a nettement progressé, mais le différentiel avec la moyenne nationale subsiste.

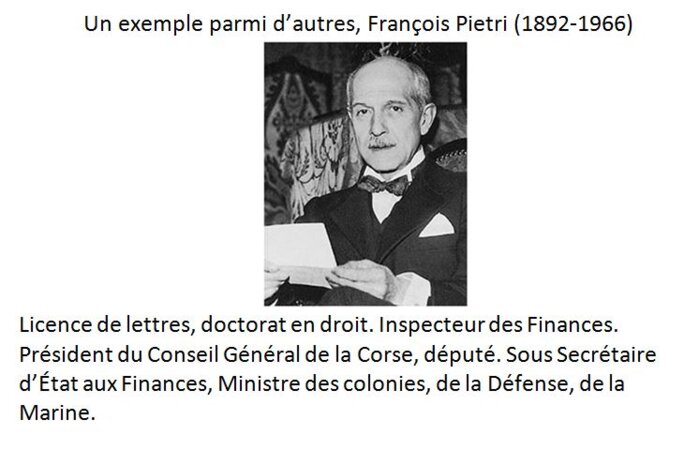

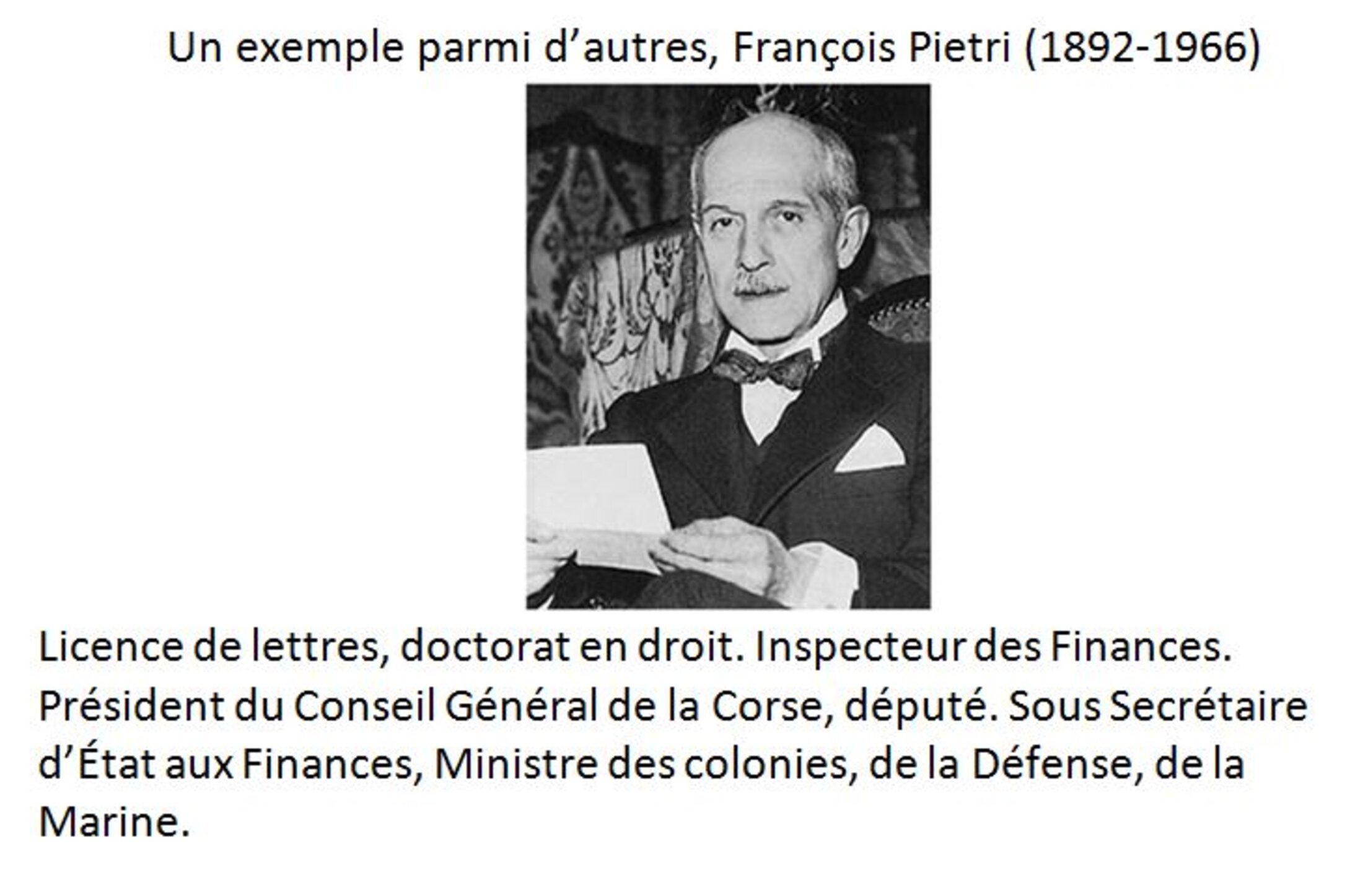

3ème République, les élus corses : un bon niveau de formation, pourquoi faire ?

Jean-Louis Briquet s’est livré à un travail de vérification des niveaux d’enseignement des 43 parlementaires insulaires, qui ont exercé sous la 3ème République, sur la période 1880-1940 :

« Seuls 5 de ces parlementaires n’ont aucun diplôme ou un simple diplôme d’enseignement primaire alors qu’ils sont 30 à détenir un titre égal ou supérieur à la licence, 6 ont un baccalauréat. Parmi ceux qui ont effectué des études supérieures, la grande majorité a fréquenté la faculté de droit (20), le reste ayant été diplômé de la faculté de médecine (6) et de celle de lettres (3) ; un seul des parlementaires de la Corse a obtenu un titre de la faculté de sciences. Les investissements scolaires expliquent que ces parlementaires exercent, dans leur quasi-totalité, des professions valorisées, source de prestige et d’influence. ». In Le travail notabiliaire Production et reproduction de la notabilité en Corse sous la troisième République. En vérifiant le détail de certains curriculum vitae, l’on trouve un haut niveau de formation. Certains de ces élus occuperont des postes ministériels prestigieux (Finances, Intérieur, Marine…). Pourtant, en regard de ces palmarès, quels résultats économiques pour la Corse ? Sous la 3ème République, notamment, l’île connaîtra une série de crises économiques et une accélération de l’émigration. Nous pouvons logiquement déduire que cette promotion politique par l’Education (Briquet) a surtout servi à la promotion sociale des élus, sans changer la donne économique et sociale de l’île. Bien sûr, l’accès à des postes ministériels a permis au système clientélaire de bien fonctionner, notamment en plaçant de nombreux Corses dans les services de l’État (continent et colonies). Cependant, ces mêmes élus n’ont pas préparé la population aux défis économiques à venir. Ce constat en éclaire un autre, fait par plusieurs observateurs : la Corse connaît un grand dynamisme politique et un immobilisme économique. Ces élus ont-ils essayé et se sont-ils vus bloqués dans leurs tentatives par le système qui les avait promus ? Cette impasse d’hier est-elle vouée à être reproduite « de toute éternité » ? Ce sont des questions qui prévalent dans plusieurs articles de ce blog.

Agrandissement : Illustration 9

Le changement dans la continuité

Sur le fond, existe-t-il une franche rupture entre la classe politique dite « traditionnelle » et le « nationalisme » ? Pour moi, la réponse est non, avec des bémols. Pour plagier une formule de Georges Pompidou, nous pouvons dire que nous assistons à un changement dans la continuité. Voilà pour le fond. Pour la forme il existe, au moins, une différence flagrante, c’est la revendication formulée -« décomplexée » dirait-on aujourd’hui- du contrôle du pouvoir politique et des choix économiques. Cette « autonomie » le clanisme mobilisait toutes ses ressources pour l’obtenir, sans vraiment en parler officiellement. En fait, c’est le mouvement « nationaliste » qui en fait une position officielle, certains diront que c’est une attitude sans hypocrisie de langage. Que ce soit sur l’usage de la violence, comme sur les buts politiques, les « nationalistes ont apporté un langage assumé, alors que le clanisme les défendait « en douce ». Cette différence n’est pas anodine.

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Une partie du mouvement « nationaliste » entend que les choses soient mises sur le papier. Il s’agit d’inscrire dans la Constitution des pratiques qui étaient gérées, précédemment, de manière peu transparente. Notez que je n’écris pas « clandestine », car ce « deal » entre l’État et les élus corses ne pouvait fonctionner que si la totalité des acteurs insulaires (économiques et politiques) connaissaient la règle du jeu. Tout le monde, « nationalistes » compris, a participé à ce jeu de pseudo clandestinité, dans une île où toutes les élites se connaissent.

Je reviendrai, dans un futur article, sur le thème « nationalisme », et criminalité.

Les nouveaux enjeux économiques

Aujourd’hui on parle, de plus en plus, de spéculation immobilière. Les temps sont loin où les enjeux étaient un pacage, un verger ou même un beau terrain pour construire sa maison.

Cette inflation ne peut que fausser le rapport clientélaire. La question devient la suivante : quelles peuvent être les conséquences sur les grands équilibres ? Si les montants des transactions augmentent, c’est aussi le cas des commissions. En démultipliant le prix de la corruption, on fausse son fonctionnement.

L’argent peut primer sur la relation « symbolique ». Quand G. Lenclud étudie cet « échange » clientélaire, entre les années soixante- dix et les années quatre- vingt, il estime que « l’attachement réciproque est le ciment de la relation de protection ». Il ne nie pas la dimension matérielle, mais la relativise dans une relation « équilibrée ».

Désormais, la place plus importante prise par l’aspect matériel ne peut être neutre.

Le clanisme a empêché la mise en place d’une culture du rapport marchand « classique », en en imposant la médiation politique. Maintenant, comment passer à une culture marchande et le peut-on ?

Le passage d’une médiation de patronage politique à une relation politico affairiste, c’est le risque d’un passage d’un système clientélaire « simple » à une mafia.

La majorité du pouvoir local était tenu par ce système de notabilité. Son influence reposait sur sa capacité de médiation entre la population et les différentes administrations publiques. Cette capacité est considérée, par certains, comme entamée. Pour ma part, je pense qu’elle s’est adaptée au monde contemporain, comme d’habitude.

L’ancienne gestion du « système » a habitué les esprits à une médiation vécue comme incontournable. Aujourd’hui la médiation demeure, mais elle porte sur d’autres domaines.

Pour José Gil « le clan est une machine qui fonctionne à la violence ». Cette violence est un outil de la médiation.

Les mécanismes de contrôle sont toujours là, mais le curseur économique est poussé plus loin.

De manière générale, pour Gérard Namer, « c’est une préparation directe à la violence privée que met en place le clientélisme économique ». Cet universitaire va plus loin : « Ces mafias sont l'aboutissement politique et économique d'une longue désagrégation clientéliste de la démocratie, accélérée successivement par la Guerre froide et, depuis quinze ans, par le capitalisme de dérégulation ». In L'Homme et la société, N. 119, 1996. Violence privée et politique.

Pour cet enseignant de sociologie à Paris VII (1928-2010), « la désagrégation même du clientélisme politique mène à l’abus de corruption ». Globalement, la société corse a été habituée à une forme de corruption civile. Elle est donc affaiblie face à une corruption économique. La formule exacte serait : affaiblie face à des enjeux financiers plus importants.

Résumons-nous. Il y a ce qui est sûr et puis ce qui est probable.

Parmi les données acquises on trouve les fondamentaux du système décrit par G. Lenclud. Car il existe bien un « système ». Le clanisme est le terme le plus employé. Il s’agit d’une organisation discrète plus que secrète. On peut considérer que ce « système » est illégal, dans la mesure où il n’existe aucune loi y faisant référence. Cependant, ce « système » nous montre qu’il peut être « hors la loi », sans pour autant faire l’objet de poursuites judiciaires systématiques.

Par une espèce de gentleman agreement avec l’État, la coutume prend force de loi.

Des enquêtes, plus rarement des procès, visent tel ou tel dérapage (des détournements trop flagrants…). Mais globalement, l’État en charge de l’appareil police-Justice, accompagne la coutume plus qu’il ne la combat. Confer encadré Un rapport qui dit, presque, tout et qui ne résout rien (plus haut).

Ce double jeu se fait de manière occulte. Pour fonctionner il a besoin d’être organisé en réseaux efficaces et discrets. Jusque là, tout est avéré.

Pour ce qui est du probable, les éléments manquent ou bien ils sont diffus.

Dans le monde contemporain, la corruption clientélaire change de dimension. Elle passe d’un système d’échanges des services à une forme de corruption marchande.

Le « système » contrôle toujours la médiation, mais le volume et la nature de cet arbitrage évoluent. Cette évolution se déroule sous nos yeux, mais nous n’avons pas tous les outils pour l’analyser avec précision.

Assiste-t-on, encore une fois, à cette « tradition en mouvement » ou bien les réseaux anciens sont-ils en train de se transformer en Mafia ou, du moins, ont-ils permis la transformation de l’ancien banditisme en Mafia ?

Une chose est sure, il faut se poser la question du but (des buts) de toute cette violence. La Corse n’a jamais été riche que de ses potentialités. L’île a été géré en « notaire-clientélaire », voici sans doute venu le temps de faire des affaires au pays. Bien sur le « développement » est un terme utilisé pour promettre des lendemains meilleurs. Mais « meilleurs » pour qui. Nous avons vu que l’île est la région métropolitaine la plus pauvre de France. A qui pourrait profiter le « développement » de demain et surtout de quel « développement » parle-t-on ? Justement, à part l’agitation du concept, le contenu est très rarement abordé dans les débats politiques, depuis des dizaines d’années.

Le prochain article abordera la période contemporaine. Je ne repasserai pas, en détail, les différents épisodes criminels qui ont concerné la Corse, dans l’île ou ailleurs, la presse et la littérature font très bien ce travail. Je chercherai à présenter quelques thèmes qui peuvent aider à comprendre que l'Histoire récente explique la situation actuelle.

Bibliographie :

Petru vellutini pastori. Mathée Giacomo-Marcellesi. Ed. Albiana

En Corse-L’esprit de clan-Mœurs politiques- Les vendettas-Le banditisme. Paul Bourde. Ed. Calmann-Lévy (1887). Réédition Lacour-Ollé (2014)

La tradition en mouvement- Clientélisme et politique en Corse. Jean-Louis Briquet. Ed. Belin

Les bandits. Eric Hobsbawm. Ed. Zones (2008), réédition La Découverte (2018)

Corse, l’étreinte mafieuse. Hélène Constanty. Ed. Fayard

Bandits corses-Des bandits d’honneur au grand banditisme. Grégory Auda. Ed. Michalon

Bandits corses d’hier et d’aujourd’hui. Jean-Baptiste Marcaggi. Ed. Albiana

Vendetta et banditismes en Corse au dix-neuvième siècle. Stephen Wilson. A Messagiera-Albiana

Le droit de la vendetta et les paci corses. Jacques Busquet. E. Jeanne Lafitte

Les rois du maquis. Pierre Bonardi. Ed. André DELPEUCH, Paris, 1926.

En Corse. André Rondeau. Armand Colin (1964)

En Corse. Une société en mosaïque. Gérard Lenclud. Ed. La maison des sciences de l’homme

La Corse. Entre la liberté et la terreur. José Gil. Ed. La Différence

Milieux criminels et pouvoirs politiques Les ressorts illicites de l'Etat. Sous la direction de Jean-Louis Briquet,Gilles Favarel Garrigues. Ed. Kartala

Le crépuscule des corses. Nicolas Giudici. Ed. Grasset

Mafia et politique. Michel Pantaleone. Gallimard

Economie et société/1 Les catégorie de la sociologie. Max Weber. Plon-Pocket. Peut être lu en ligne

Collection journal L’illustration

Guides Joanne – 1884-1885

Liens vers sites et revues :

Le banditisme en Corse (1871). Rapport d’Alfred Germond Delavigne. Ed. Lacour. BNF

La Corse et la République, la vie politique de 1870 à 1914. Jean-Paul Pellegrinetti (Janvier 2005). Revue Ruralia. En ligne sur Open Edition

Clientélismes et mafia Gérard Namer. L’homme et la société N. 119, 1996. Violence privée et politique

Les tourments du tourisme sur l'île de Beauté. Josephe Martinetti. Revue Hérodote 2007/4 (n°4)

Mafia et économie légale : pillage et razzia. Clotilde Champeyrache. In Revue Hérodote 2009/. (n°134)

Rapport Assemblée Nationale : AU NOM DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE (sur L’UTILISATION DES FONDS PUBLICS ET LA GESTION DES SERVICES PUBLICS EN CORSE. 3 Septembre 1998