Après deux billets, celui-ci, et celui-là, je reviens à nouveau dans celui d'aujourd'hui sur la question de la relation de la Russie à la démocratie, en continuant à prendre comme fil conducteur le texte de Jens Siegert que j’avais traduit, et cette fois ce passage portant sur la fin de la période soviétique :

« Les dissidents trouvèrent une astuce simple mais efficace pour démasquer le régime. Ils s’adressèrent ainsi aux dirigeants communistes, qui prétendaient gouverner au nom du peuple : nous avons une constitution, nous avons des lois, nous voulons juste faire valoir ces droits. Ils développèrent ainsi un langage du droit. […] En se référant aux droits (démocratiques), ils semèrent une graine qui germa 20 ans plus tard ».

C’est vrai, la graine a germé. Même dans cette période qui commence, l’humour en moins, à ressembler à la brejnevienne , on peut en trouver des exemples récents,: la décision des juges qui a conduit à l’abandon du projet de décharge géante de Shies (cf. ce billet) ou des poursuites engagées contre le journaliste Karen Chainian pour promotion de l’homosexualité auprès des mineurs (cf. cet autre billet). Cela explique que les opposants continuent de se battre sur le terrain judiciaire, à armes bien inégales, mais avec obstination.

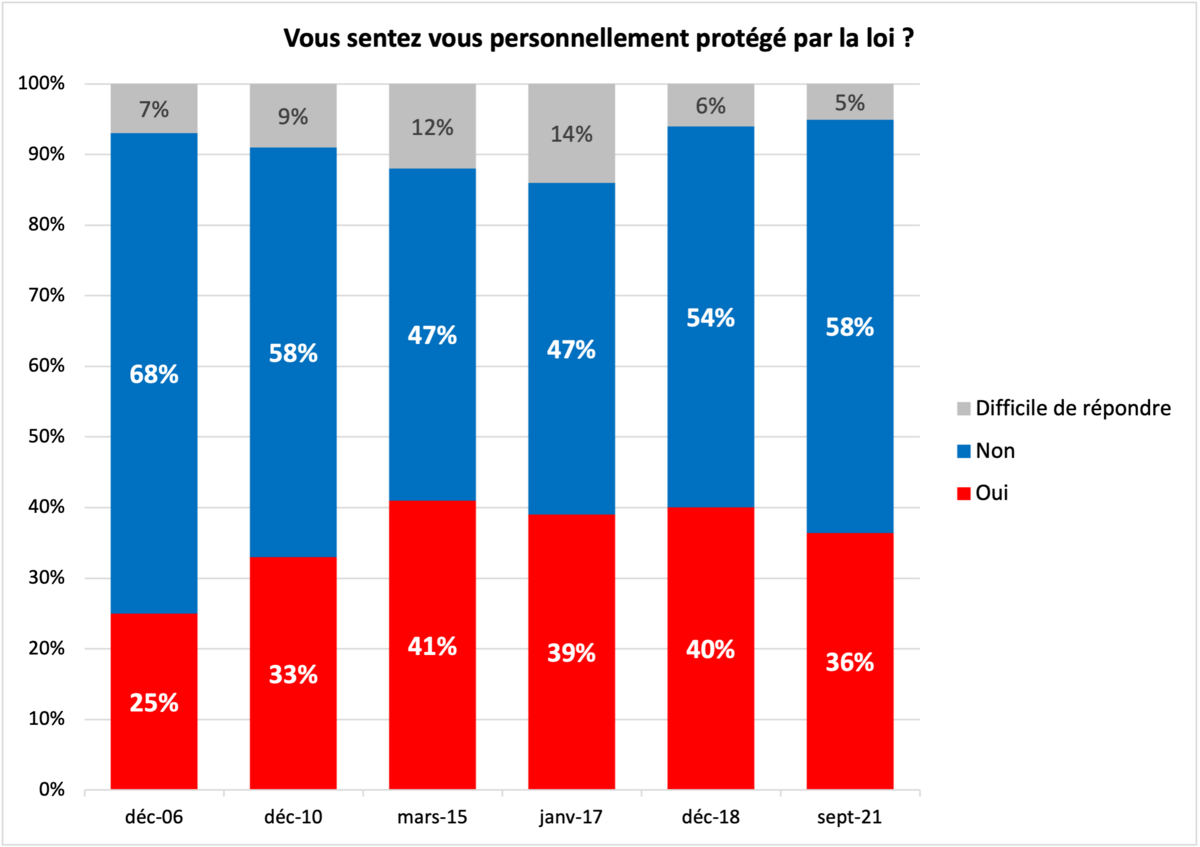

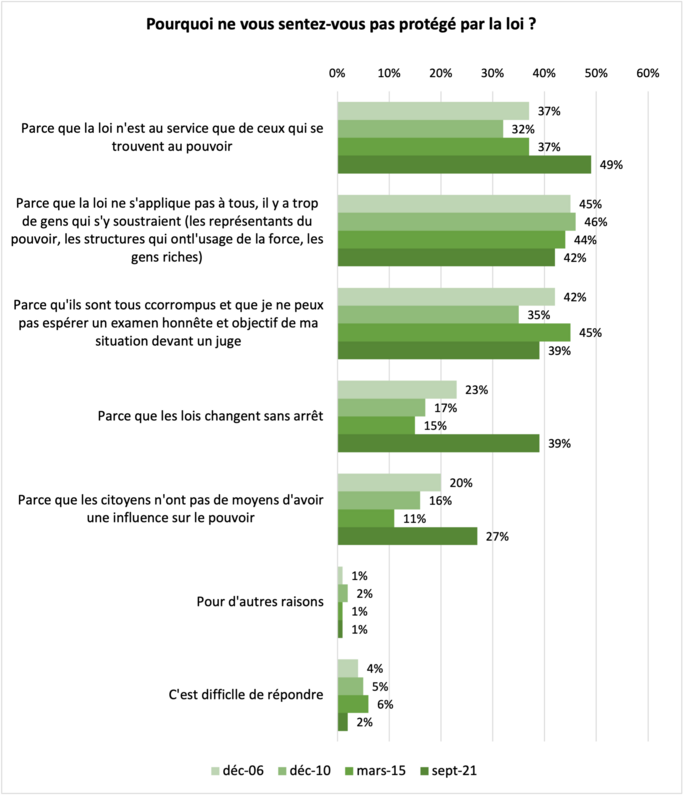

Mais ce plant est fragile, et à vrai dire, on peut aussi douter qu’il puisse continuer à croître. Les Russes n’y croient en tout cas pas, ils sont selon une enquête réalisée fin septembre 2021 seulement 36 % à avoir le sentiment d’être protégés par la loi, et 58 % d’une opinion contraire. Ce sont les plus jeunes qui sont les plus sceptiques (32 % de oui contre 65 % de non pour les 18-24 ans, 31 % contre 64 % pour les 25-39 ans), mais toutes les classes d'âges le sont majoritairement, y compris les répondants de 55 ans et plus (44 % contre 51 %).

L’enquête a été répétée à plusieurs reprises, et l’évolution des réponses est elle aussi parlante.

Agrandissement : Illustration 1

L'absence de confiance dans le caractère protecteur du droit caractérisait probablement la Russie post-soviétique. Elle est en tout cas attestée par les résultat de l’enquête de Levada en 2005 ; 25 % des répondants se sentaient alors protégées par la loi, 68 % non). Cet écart s’est ensuite réduit significativement, a atteint son minimum en 2015 et 2017, recommence depuis à augmenter, témoignant ainsi d’in retour aux démons et aux craintes de passé.

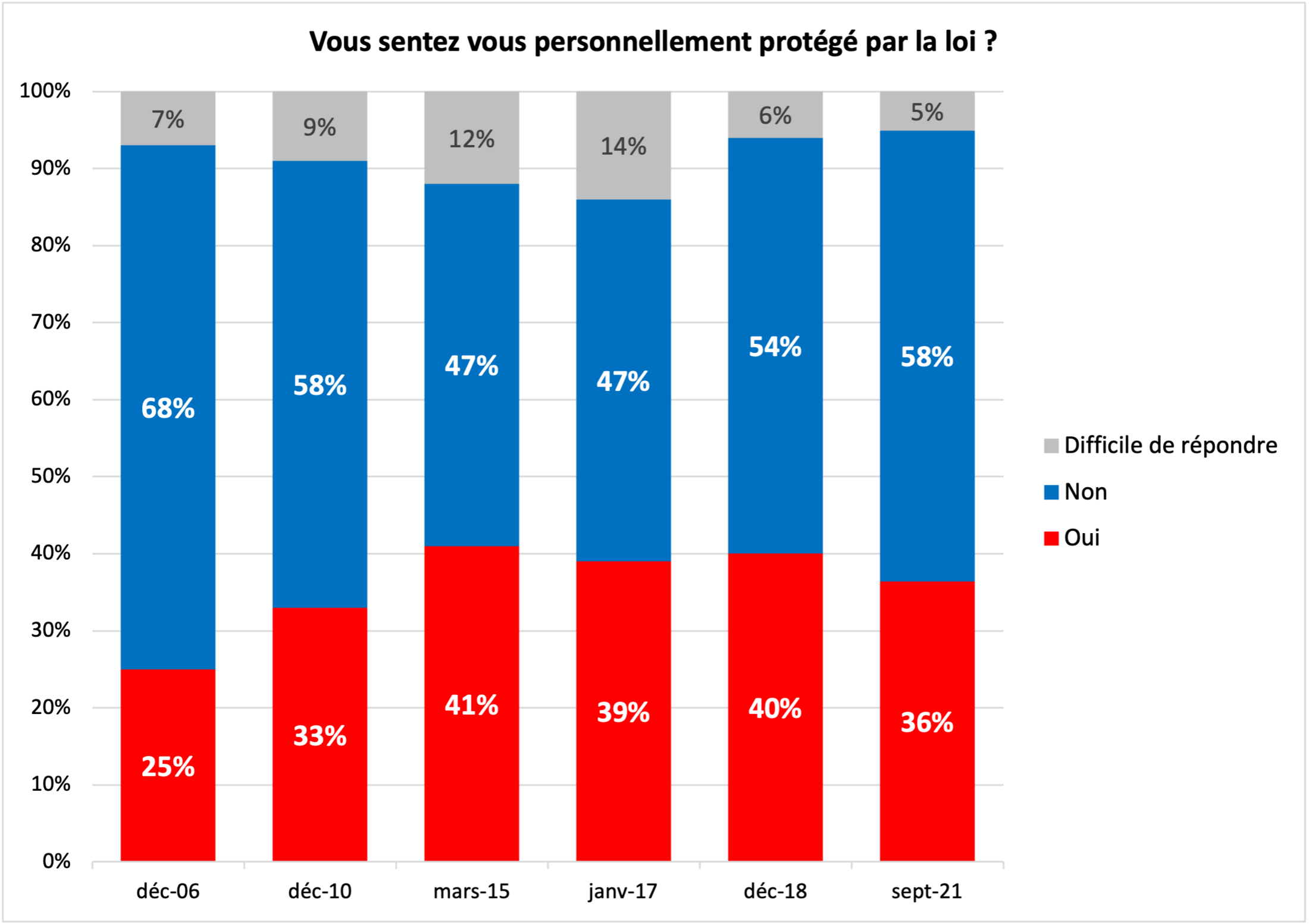

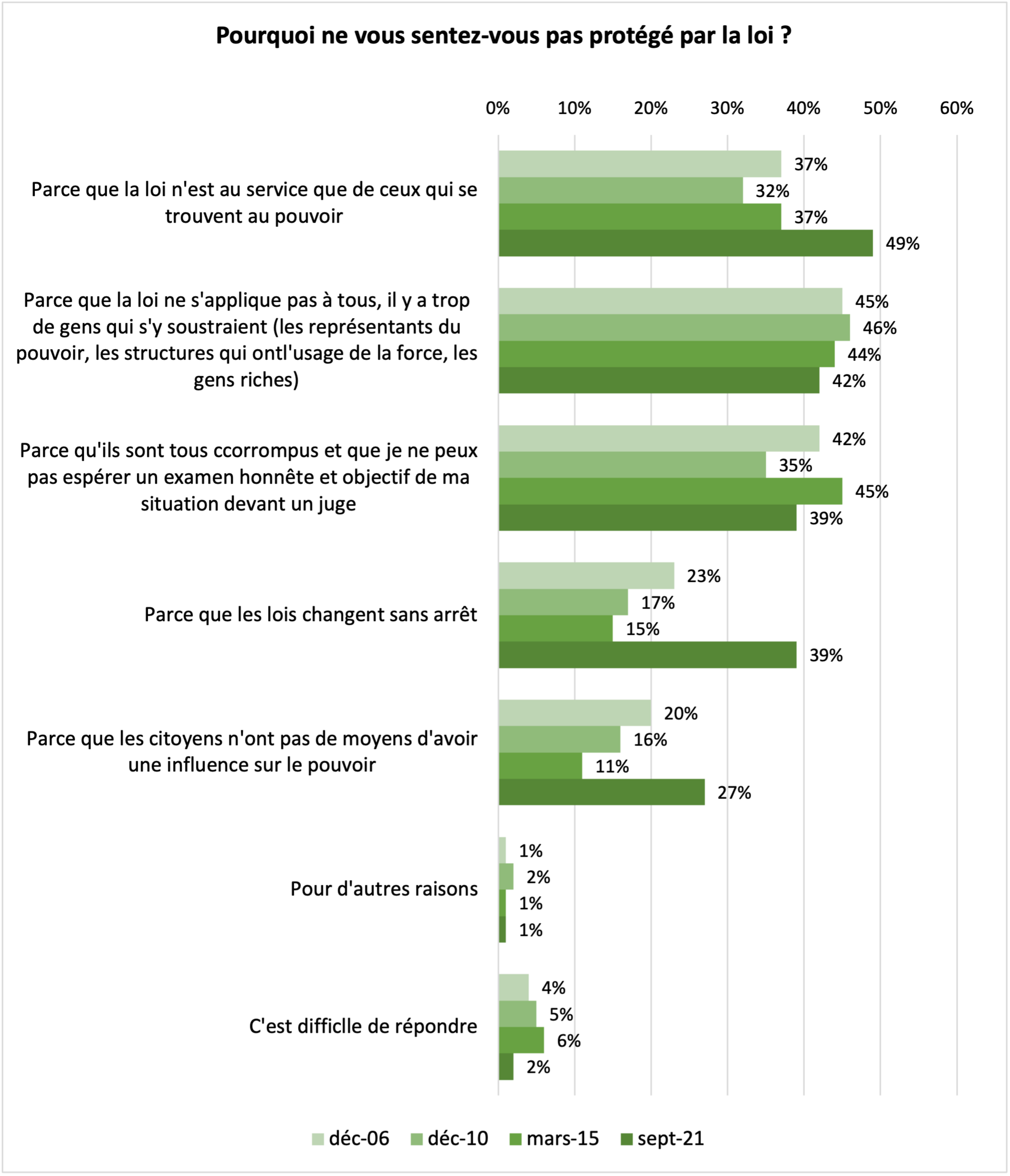

La nature et l’évolution des motivations de ceux qui ceux considèrent qu’ils se sont pas protégés par la loi sont également sans ambiguïté La première, partagée en septembre 2021 par 49 % d’entre eux, est que la conviction que la loi n’est au service que de ceux qui se trouvent au pouvoir. Les autres sont du même acabit, et expriment également l’idée que l’utilisation qui est faite du droit en Russie est considérée comme arbitraire et injuste. Et notons l’accroissement récent, de 11 % à 27 % de ceux qui déclarent que la loi ne protège pas parce que les citoyens n’ont pas de moyens d’avoir une influence sur le pouvoir : on ne saurait mieux dire qu’il y a un déni de démocratie.

Agrandissement : Illustration 2

Cette lucidité — je la qualifierai comme telle — des Russes sur ce que leur apporte le droit est-elle un atout ou un obstacle dans l’apprentissage de la démocratie ? Si elle n'est pas résignation ou acceptation pessimiste — ce qui n'est pas acquis —, oui, parce qu’elle est aussi conscience de ses conditions nécessaires : l’affirmation l’état de droit, la subordination de la loi à la volonté générale, la protection des faibles plutôt que la défense des intérêts des puissants.

Le chemin est long. Nous l’avons fait en grande partie en France, il semble que nous sommes en train de le faire maintenant en arrière. Méfions-nous. Si nous laissons instrumenter la loi, si nous lui donnons d’autres objectifs que les siens, si nous en faisons un jeu de mots et de communication, ou pire, si nous ne la mettons pas au service de ceux qui ont peu, alors, comme le pouvoir russe, c’est la démocratie que nous abattrons.