Agrandissement : Illustration 1

Mayotte brûle-t-elle ? Sans doute lorsque médias et politiques soufflent sur les braises. Les flambées de violence observées depuis la mi-août, en fournissent à la presse nationale et aux autorités locales une bonne occasion.

Par exemple, Le Parisien a publié dans ses colonnes du 21 août, un article alarmant intitulé : « A Mayotte, la poudrière prend feu. »[1] Ce papier articule sans recul aucun l’actualité dramatique à la présence d’une population étrangère. Certes les médias métropolitains habituent depuis longtemps les consciences à l’évidence du rapport entre délinquance et immigration. Neutraliser l’exercice de la raison semble l’intention première d’autant plus que ce lien sera lent à déconstruire. D’ores et déjà il est admis faussement que la moitié de population mahoraise est constituée d’étrangers clandestins[2].

A ce travail de sape sur les intelligences peut en toute bonne conscience succéder la parole des autorités, pourtant responsables des tragédies humaines dont il est impossible de tenir le compte exact. Le 31 août dernier, le préfet de Mayotte osa le parallèle entre les flambées de violence et la fermeture des frontières depuis le confinement :

« Ce sont 13.000 personnes que nous aurions dû reconduire (...) et qui se livrent à des luttes territoriales, qui donnent lieu à une délinquance d'appropriation, parce qu'il faut bien qu'elles vivent, qu'elles trouvent une ressource. Donc nous subissons de plein fouet l'arrêt des éloignements ». [3]

Monsieur le préfet se moque quand il introduit sa démonstration par cette délicatesse ou cette impudence : « ce n’est pas correct de le dire mais je le dis et assume mes propos » suggérant qu’il fait preuve de courage en répétant une banalité bien dans l’air du temps comme s’il s’agissait de la dernière découverte.

Peu importe que ces « flambées de violences » n’aient pas été jugées ni les responsables identifiés et présentés à la justice ! Il sait que la population est prête à partager sa « vérité ».

Hélas pour lui, la vérité nue de tels événements surgit à la manière d’un lapsus dans la seconde partie de sa phrase : « il faut bien qu’elles vivent » convient-il comme une excuse ; en effet qui mieux que lui connait les causes des violences dont Mayotte est le théâtre depuis des décennies, lui qui est à la manœuvre de la poursuite de politiques conduites en tant que représentant de l’État.

Le confinement a eu pour effet de couper les vivres et les ressources de toute la population sans emploi de Mayotte. Et la lutte concomitante contre l’économie informelle et les petits boulots de subsistance en a durci les effets. Le recours à la « délinquance d’appropriation » était prévisible[4]. Le préfet lui-même comprend les exactions commises par l’état de nécessité dans lequel ont été plongées les populations : « il faut bien qu’elles trouvent une ressource », insiste-t-il.

Par contre il fait preuve d’optimisme quand il suggère que la misère endémique n’accable que la population étrangère. Sans doute n’est-ce qu’une posture qui lui permet de conduire la politique migratoire dans toute sa brutalité à seule fin d’exporter la pauvreté dans les îles voisines. Mais à présent les autorités sont confrontées à un problème imprévu : si d’un côté la pandémie et les mesures sanitaires ont permis d’aggraver considérablement les conditions de vie des populations, de l’autre la fermeture des frontières les a privés de l’exutoire dont elles savent abuser sans scrupules en temps normal.

En fait les « délinquances d’appropriation » ne sont qu’un lointain écho de l’illégalité généralisée qui est au principe même de l’annexion de Mayotte et dont la France lointaine multiplie les actes dans son administration par l’application d’un droit dérogatoire aggravé d’un déni de droit quasi systématique dans ses opérations de contrôle permanent des habitants. Une question peut alors se poser : se conduit-elle comme un État-voyou[5] ?

Le préfet poursuit en bonne logique une politique qui n’a pas variée depuis l’annexion de Mayotte en 1976 ; qui s’est poursuivie par l’érection d’une frontière géographique la séparant des autres îles de l’archipel en 1995 (visa Balladur) ; et qui devrait s’achever par la mise en application de la départementalisation en cours depuis l’année 2011.

Premier acte : l’annexion et l’administration par la France

Mayotte, île faisant partie de l’archipel des Comores, est « occupée » depuis 1976, selon l’aveu même de Michel Rocard, lequel, pourtant partisan de « Mayotte française », admit en l’année 2000 que: « au regard du droit international, l’administration de Mayotte par la France est illégale »[6].

Pour rappel, lors de la consultation du 22 décembre 1974 sur l’indépendance des Comores, les Comoriens ont exprimé leur souhait de l’indépendance à 95% des suffrages exprimés. Par un coup de force constitutionnel, la France décida d’isoler le vote de Mayotte majoritairement favorable au maintien dans la France (65% des suffrages exprimés). La manœuvre a toujours été dénoncée par l’ONU, instance internationale où la France est protégée par le droit de véto que lui accorde son siège au Conseil de sécurité[7] et qui lui permet de s’affranchir des règles communes.

Deuxième acte : l’instauration d’une frontière et la fabrication d’une population étrangère

Le 25 janvier 1995, sous la pression politique du mouvement en faveur de la départementalisation du territoire, monsieur Balladur, premier ministre en fonction et candidat à l’élection présidentielle, soumit toute entrée de ressortissant étranger sur le territoire de Mayotte à la délivrance d’un visa.

Cette obligation érigea automatiquement une frontière entre Mayotte et les autres îles de l’archipel et transforma radicalement le statut juridique de sa population. D’abord habitants légitimes à Mayotte avant l’annexion, tolérés ensuite à partir de 1975, les Comoriens de Mayotte (a priori tous les habitants originaires de l’île, plus les Malgaches victimes collatérales d’une affaire géopolitique qui ne les concerne pas) dans l’incapacité de démontrer leur droit à la nationalité française, devinrent de facto « habitants étrangers clandestins ».

Ce visa est régulièrement dénoncé comme meurtrier – le nombre de morts ou disparus en mer est estimé à plus de 10 000 entre son décret d’application et 2015[8] - ; comme stupide d’un point de vue économique et géopolitique ; et sans la moindre efficacité sur la question migratoire largement exagérée[9].

Troisième acte : trier la population

Le tracé de la frontière entre l’île d’Anjouan et Mayotte et l’instauration d’un visa systématiquement refusé à de rares exceptions près, induit un tri des populations particulièrement subtil. Comment en effet distinguer Français et étrangers parmi une population homogène et vivant régulièrement à Mayotte ? Il faudra attendre 2001 et l’invention d’un statut de « Collectivité départementale » (une innovation constitutionnelle exclusive) pour que la tenue de l’état civil pris en charge par le tribunal cadial soit transférée aux mairies. Encore aujourd’hui, les actes de naissance, même les plus récents, sont truffés d’erreurs, quand ils ne sont pas introuvables dans les mairies, où définitivement perdus, voire brûlés lors d’incendie ou emportés dans d’éventuels dégâts des eaux.

Aussi devient-il impossible d’obtenir le certificat de nationalité française qui permet de circuler sur le territoire. Il se rencontre dans les villages des habitants réputés français dans l’incapacité de le prouver autrement que par une attestation de perte ou de destruction du document par la mairie ; situation qui les prive de l’accès aux droits sociaux et les expose à interpellation et reconduite à la frontière lors des contrôles de police permanents. Il faut imaginer ce que signifie ce harcèlement que subit parfois plusieurs fois par jour la population pauvre sur l’ensemble du territoire de l’île.

L’annexion de l’île de Mayotte par la France en 1975 a dans un premier temps permis de conserver un territoire administré depuis 1841 sans trop se soucier de sa population.

Pour souligner l’intérêt que la France a porté historiquement aux gens de Mayotte, il suffit d’un exemple. Dans un rapport publié en 2004, l’INSEE estime que la scolarisation des enfants est passée « de quelques 2900 élèves en 1973 (7% de la population d’alors après 140 années d'occupation !) à 56500 en 2002 (35%) » Le souci des autorités quant à la scolarisation des enfants de Mayotte est une longue histoire sans fin ![10]

L’instauration d’une frontière géographique soumise à visa en 1995 a conditionné toute politique de développement à la question de la nationalité qui aujourd’hui structure l’ensemble des rapports sociaux et économiques de ce petit département d’Outre-mer largement ignoré. Faut-il s’étonner que les politiques qui se décident à Paris soient sans exception conçues et élaborées dans le seul souci d’éviter de produire un « appel d’air » ? Cette obsession insensée conduit à dégrader volontairement les conditions de vie des populations, quelles qu'elles soient.

Quatrième acte : appauvrir le territoire

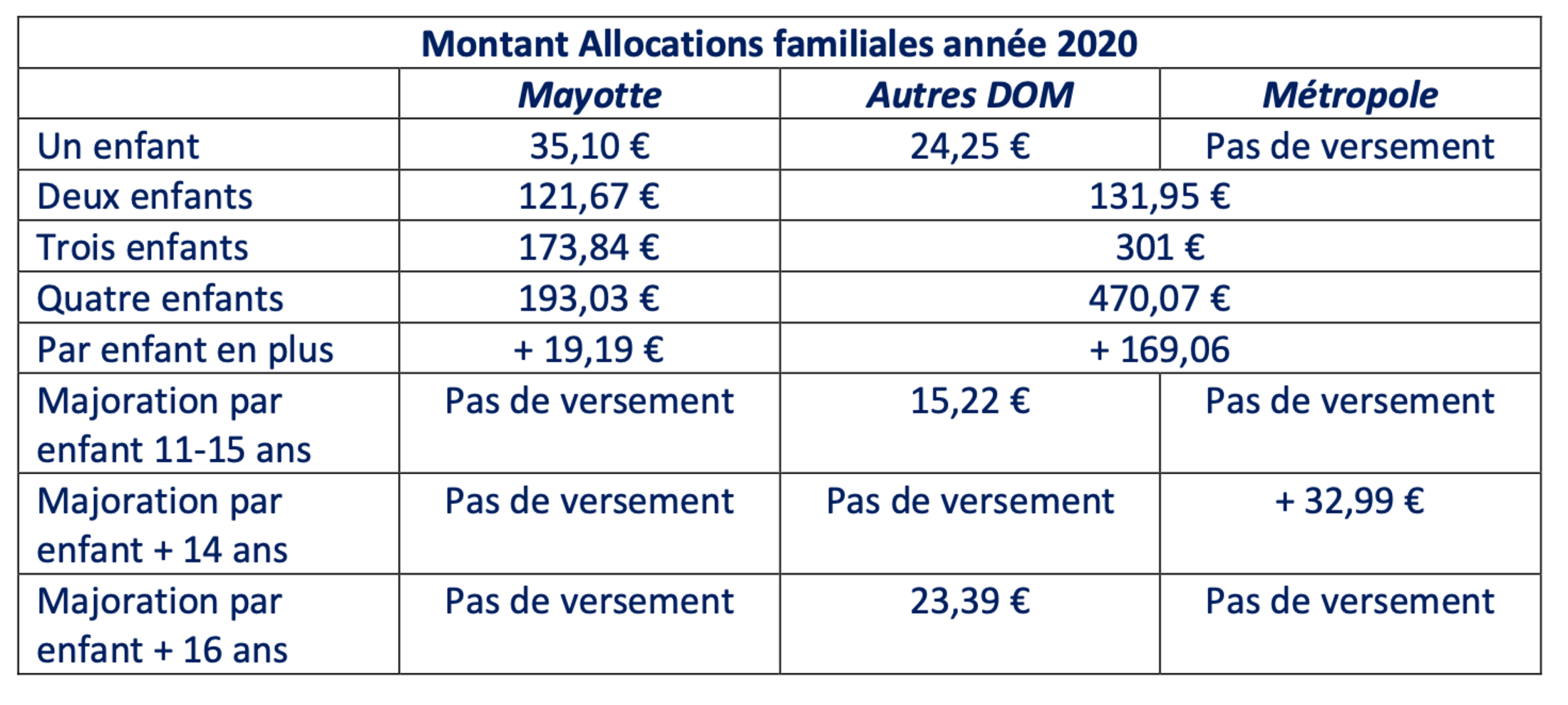

Dans les plus petits détails, les nationaux de Mayotte font l’objet d’un traitement inférieur à celui accordé aux Français des autres départements. L’État publie des règlements discriminatoires pouvant être considérés comme racistes ou colonialistes au choix. Le cas des allocations familiales suffit à la démonstration. L’ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011, détaille dans son article 14, les principes de versements des prestations respectivement aux métropolitains et aux mahorais selon la taille des ménages.

En 2020, selon son lieu de résidence, le ménage français perçoit une allocation définie selon le tableau suivant[11] :

Agrandissement : Illustration 2

Les étrangers titulaires d’une carte de résident, d’une validité de 10 ans, bénéficient des mêmes droits que les nationaux. Mais ce titre décennal est soumis à de tels critères qu’il est inaccessible à Mayotte : les conditions de ressources du niveau du SMIG et de compétence linguistique forment des barrières infranchissables.

Les étrangers titulaires d’un titre de séjour annuel ou pluriannuel n’ont accès à aucun dispositif d’aide géré par la Caisse des Allocations Familiales (CAF). Étrangers sans titre et demandeurs d’asile n’ont aucun droit et ne perçoivent aucun secours.

Tout est à l’avenant : RSA au rabais : 282,5 pour un célibataire, 423,5 pour un couple contre respectivement 565 € et 847 € en métropole et autres départements d’Outre-mer[12] ; pas de complémentaire santé solidaire (ex-CMU-C) ; pas d’aide médicale d’État (AME) ; pas d’allocation pour demandeur d’asile (ADA).

La lutte contre l’économie informelle et le travail dissimulé, particulièrement offensive depuis le confinement qui a privé de ressources des habitants survivant de la vente à la sauvette, a repris de plus belle dès les premiers signes de détente début mai, avec la mise à contribution de la Police aux frontières alors sous employée[13].

Il faudra un jour se pencher sur les dégâts humains d’une telle politique d’acharnement contre les petits boulots et petites débrouilles sur un territoire largement sous-développé où le taux de pauvreté est estimé autour de 80 % de la population.

Pour une fois, l’État français peut se féliciter d’obtenir à Mayotte les résultats escomptés d’une politique volontariste. Beau travail en effet comme l’atteste le dernier rapport de l’INSEE[14] : « En 2018, parmi les habitants de Mayotte âgés de 15 à 64 ans, un tiers seulement sont en emploi » ; la moitié de la population vit avec moins de 260 € par mois : « le niveau de vie médian des habitants de Mayotte est six fois plus faible que celui de métropole. Il baisse par rapport à 2011, alors qu’il avait nettement progressé auparavant. Les écarts de niveaux de vie entre les plus aisés et les autres, déjà élevés en 2011, se sont encore accrus. D’un côté, le niveau de vie plafond des 40 % les moins aisés est 20 % plus faible qu’en 2011. De l’autre, le niveau de vie plancher des 10 % les plus aisés a augmenté de 50 % ».

Pour quel résultat sur la question migratoire ? Aucun puisque, selon le même rapport, entre 2011 et 2017 « la population de nationalité étrangère progresse fortement : près de la moitié de la population de Mayotte ne possède pas la nationalité française, mais un tiers des étrangers sont nés à Mayotte ».

Un droit dérogatoire aggravé d'un déni de droit

Finalement quel est le véritable statut de Mayotte : est-elle réellement terre française ou terre étrangère ? Elle n’est visiblement pas un territoire de la République, n’étant concernée par aucun des principes gravés sur les frontons des édifices publics.

Pas de liberté en effet : l’absence de continuité territoriale entre l’île de l’Océan indien et la métropole interdit les déplacements sur l’ensemble du territoire. Les titres de séjour annuels ou pluriannuels délivrés aux ressortissants étrangers n’ouvrent pas l’accès à l’ensemble du territoire national sans demande de visa préalable. Cette vilaine manière faite aux étrangers a aussi des incidences sur la mobilité des nationaux puisque les vies des uns et des autres sont étroitement imbriquées, contrairement à la légende qui les affiche en frères ennemis. La réalité parait toujours plus complexe, observée de près. Combien de tantes, d’oncles français, qui ont recueilli et élèvent neveux et nièces, ou autres fils et filles non apparentés, ne peuvent plus quitter Mayotte, car le voyage ou l’installation dans d’autres départements les obligeraient à abandonner des enfants qui leur ont été confiés et dont ils s’occupent souvent depuis le plus jeune âge ?

L’obligation de visa, ajoutée à la lenteur des régularisations des jeunes lauréats au bac à l’issue d’une scolarisation française, bloque leur accès à l’enseignement supérieur et à la poursuite d’études et les condamne à des années blanches avec le risque d’un renoncement. Ces enfants n’ont pas droit à une intégration républicaine[15].

Pas davantage d’égalité : ce point a été largement démontré dans l’examen des règles présidant aux versements des prestations sociales. D’autres aspects peuvent être évoqués, dont celui-ci, unique en France qui prive de l’accès à la nationalité sur le territoire français l’enfant né à Mayotte de parents étrangers dont aucun n’était régularisé au moins trois mois avant sa naissance. Ainsi les législateurs ont décidé en toute conscience et connaissance que des enfants nés à Mayotte demeureraient étrangers à leur majorité. Deviendront-ils des apatrides ? Qu’importe ! Ainsi la France n’hésite pas à prendre en otage l’avenir de ses enfants dans le seul but de dissuader une immigration de femmes enceintes fantasmée.[16]

Pas de fraternité : les nombreuses discriminations à l’endroit de la population nationale locale relevant de traitements de lésine et à l’endroit de la population étrangère pourtant historique, signent pour tous les habitants de l’île une exclusion de fait de la communauté nationale. Mais les mahorais français sont en partie responsables de leur situation quand ils encouragent par le truchement de leurs élus à durcir les législations minant les intérêts des étrangers. Et surtout quand ils s’abandonnent à la barbarie dans des opérations de « décasage », pour reprendre le terme employé pour désigner les destructions de quartiers peuplés de Comoriens soi-disant clandestins et leur expulsion des villages[17].

Tant que l’État persistera dans une politique anti-migratoire qui lui interdit d’envisager rationnellement un programme de développement de l’île, il se bornera à brutaliser l’ensemble de la population de Mayotte.

Il est tout de même assez cocasse de constater que dans sa volonté obstinée de réduire la proportion de la population étrangère, l’État invente des lois qui l'augmentent : la modification du droit du sol et de résidence en est le dernier exemple. Il est aussi comique de relever qu’en interdisant l’accès à l’ensemble du territoire national aux étrangers, il produit le même effet. Dans ces conditions, la proportion des Français à Mayotte ne risque pas de progresser si de surcroît les législateurs invitent les français de Mayotte à s’installer dans les autres départements pour bénéficier des mêmes droits que leurs compatriotes, et fuir la maltraitance dont ils sont l’objet. Car cette quête d'une vie meilleure est un puissant moteur des migrations, qui poussent à l'installation en métropole des Français de Mayotte, et dans un premier temps la venue des Comoriens à Mayotte.

--------------Notes--------------

[1] Le Parisien du vendredi 21 août 2020, pp 12 & 13, Nicolas Goinard, A Mayotte la poudrière prend feu, L’article est consultable sur le site de Pressreader : https://www.pressreader.com/france/aujourdhui-en-france/20200821/281762746627788. Sur le site de Pressreader, l’article est cosigné par « Mahamoud Azihary, cousin de Mansoib Ahmed, 39 ans, tué en juillet », cette mention importante pour connaître le parti pris des auteurs n’apparait pas dans le Parisien, d’autant plus qu’il est précisé dans le corps du texte que le monsieur Mahamoud « fait partie du Collectif des citoyens de Mayotte » dont le principal objet est la lutte contre la population étrangère. Pour être complet, Mahamoud Azihary est l’auteur de : Mayotte en sous-France. Mensonges et manipulations d’État au service des intérêts des amis de l’entre-soi. Éditions l’Harmattan, Paris 2016.

[2] Cf dans ce blog : La situation à Mayotte vue par Le Monde, et La situation à Mayotte vue par Libération

[3] Dans Mayotte la première : https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte-flambee-violence-liee-arret-eloignements-clandestins-prefet-866502.html

[4] Voir dans ce blog, l’analyse : « L’état manchot et le coronavirus », le 23 mars 2020, et l’avertissement : « Personne ne restera les bras croisés à mourir de faim », le 28 mars 2020.

[5] On trouve en ligne cette définition : un "État voyou" est un État qui ne respecte pas les lois internationales les plus essentielles, organise ou soutient des attentats, ou viole de manière systématique les droits les plus élémentaires de l'être humain », Dictionnaire du Commerce international.

[6] Cité dans : Pierre Caminade, Comores-Mayotte : une histoire néocoloniale » Paris, Agone, 2010. P.92.

[7] Lire à ce sujet : Pierre Caminade, opus cité, particulièrement le chapitre II, « Statut en péril », pp 49-106.

[8] Voir par exemple : « Le « visa Balladur » tue. Abolissons-le ! », Pétition, signature en cours, Fasti ou encore : « Quelques éléments d’analyse sur le Visa Balladur », La Cimade, 2017.

[9] Lire à ce sujet l’excellent Hors-série du Monde : Comores et Mayotte, si loin, si proche et particulièrement sur ce point le second volet: « Comment le « visa Balladur » a fragilisé l’équilibre comorien. Le Monde, 2 m2017ai 2018.

[10] Voir : Daniel Gros, « Privés d’école » dans Plein droit 120, Mayotte à la dérive. 2019, pp 28-31. Téléchargeable Ici.

[11] Ce tableau a été construit à partir des données publiées dans le document : « Montant des Allocations familiales 2020 : Aide de la CAF pour les familles d’au moins 2 enfants à charge », en ligne ici

[12] Source en ligne : https://rsa-revenu-de-solidarite-active.fr/montant-rsa/313-montant-rsa-mayotte-2020.html

[13] Voir la presse locale, par exemple : « Économie informelle à Mayotte : Le CODAF repart à la chasse » MayotteHebdo le 5 juin 2020, ou tout récemment : « À Mayotte, Jean-François Colombet se pose en professeur des écoles », MayotteHebdo le 10 septembre 2020.

[14] INSEE, Mayotte, synthèse démographique, sociale et économique, Insee, Ti TEM Août 2020. Téléchargeable ici

[15] Cf dans ce blog : « Ce dont la France est capable : une jeunesse en souffrance » le 7 octobre 2017

[16] Lire à ce sujet : Nina Sahraoui, « Mayotte, l’éloignement des femmes enceintes », Plein droit 124, 2020, pp. 39-42. Téléchargeable en ligne.

[17] Lire : Myriam Hachimi-Alaoui, Élise Lemercier, Élise Palomares, « Les « décasages », une vindicte populaire tolérée », Plein droit 120, 2018, pp. 20 à 23.