Ordinairement, l’étude des non exprimés débute la critique d’un scrutin. Manifestement, la dissolution a bousculé plus qu’un calendrier politique… Au lieu d’utiliser ces valeurs pour conduire l'expertise des données, allant de la bonne ou mauvaise révision des listes électorales jusqu’aux manipulations opérées durant le processus de collecte des voix… Nous allons ici cheminer des marges ( séparatistes ? ) au noyau présupposé « républicain » du vote.

Autant la seconde étape de l’étude était prévue de longue date, autant la nécessité de la première m’a été rappelée par la consultation du site qu’O. Durand consacre de longue date au vote blanc. Son fil d’actualité a d’ailleurs exhumé un commentaire du nouveau président du Conseil constitutionnel, R. Ferrand :

Agrandissement : Illustration 1

Extrait en libre accès : https://vote-blanc.org/

En revenant sur les non exprimés, dont les votes blancs et nuls, sommes-nous appelés à nous pencher sur d’éternels insatisfaits qui saperaient les fondements de notre « démocratie », de notre République ? Assurément, O. Durand ne le conçoit pas ainsi… Par nécessité, il étudie conjointement les votes blancs et nuls. Il considère en effet que ces deux démarches d’électeurs s’indifférencient dans le système politique actuel. La consultation de la presse régionale lors des scrutins lui donne raison : nombre d’électeurs, au lieu de déposer un « véridique » bulletin blanc, préfèrent poster des messages humoristiques, au mieux, et au pire injurieux.

Mon propos n’est pas de reprendre ici l’étude développée ailleurs[1], mais aucun bulletin blanc n’est officiel dans la mesure où c’est l’électeur qui le fournit, hors de tout standard. Par la suite, tout le monde se perd dans la lecture et le décompte de ces suffrages disparates par le format et le support choisi, cela à toutes les étapes, du bureau de vote au Conseil constitutionnel. Quant aux bulletins nuls, ils regroupent désormais deux catégories : d’une part les votes invalides du fait de l’électeur, de manière intentionnelle ou non ; d’autre part les annulations de votes par les autorités compétentes, en raison de défaillances dans l’organisation locale du scrutin. Seul le décompte des abstentions serait a priori fiable, à cette réserve près qu’il suppose que les listes électorales soient bien contrôlées…

Ces quelques détails techniques indiquent en quoi il est nécessaire de décortiquer chacune de ces catégories pour authentifier les séries de données employées. Pour rappel, si des spécialistes des législatives souhaitent en entreprendre l’examen critique, je ne leur ferai pas concurrence ; c’est trop chronophage pour une consultation autant dépourvue d’intérêt scientifique, malgré ses enjeux politiques indubitables.

Le débat ouvert par O. Durand contre les positions de R. Ferrand engage la notion de déprise électorale à l’envers du « républicanisme » des votes. Le descriptif de participation que vous allez découvrir pour les législatives, et qui concorde avec les autres scrutins, incite à opposer les blancs et nuls aux abstentions structurelles. C’est parmi ces dernières que se trouveraient les éternels insatisfaits, même si l’observation en est faussée par des inscriptions indues sur listes électorales. En outre, il s’agit de territoires où les votants se tournent significativement peu vers les blancs et nuls, mais donnent à leurs bulletins des connotations a minima protestataires, a maxima séparatistes ( Cf cartes annexes, expérimentales : https://www.youtube.com/watch?v=3lYNTHQ4qsY ).

En résumé, les votes blancs et nuls constituent des rejets des candidatures proposées, et il arrive qu’ils baissent significativement en cas d’initiatives spécifiques, comme celles des régionalistes. Dans le cas des blancs et nuls, le problème démocratique fondamental apparaît moins dans l’expression populaire que dans l’inadéquation plus ou moins conjoncturelle de l’offre politique avec la demande citoyenne ; conjoncture sujette à caution car elle engage les modalités de sélection des élites sur la longue durée. En revanche, là où les électeurs se détournent résolument des urnes, c’est bien le système politique qui est profondément déprécié. La reconnaissance des votes blancs comme exprimés ne constituerait certainement pas plus une thérapie qu’une menace démocratique ; elle sort en cela de notre série dédiée au front républicain.

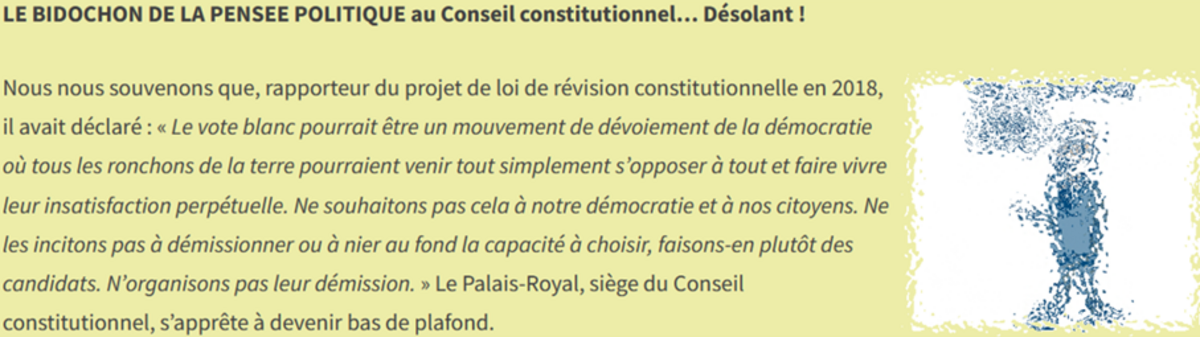

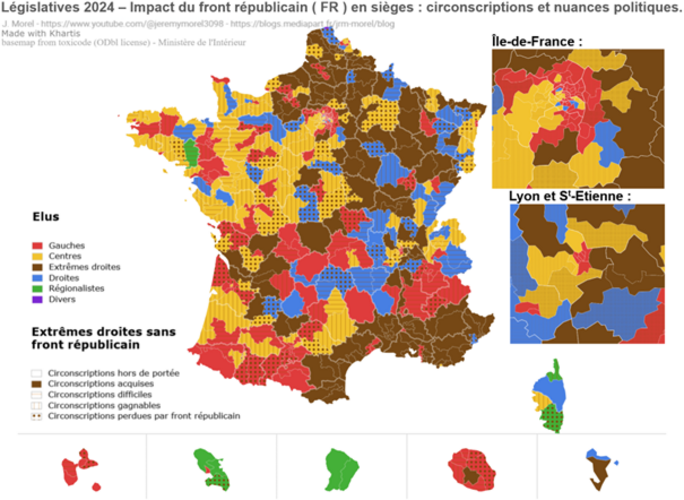

En revanche, deux autres arguments d’O. Durand m’ont interpelé et ont déterminé la production de cartes supplémentaires : « Dans certaines circonscriptions [les bulletins blancs et nuls] ont dépassé les 10 % (!) » ; « Dans 14 circonscriptions, le candidat RN l’a emporté. Si les électeurs ‘blancs ou nuls’ avaient choisi le candidat LFI, celui-ci l’aurait-il emporté ? LE PLUS IMPORTANT EST QUE CES ELECTEURS AIENT VOTE EN CONSCIENCE. Ils ne méritent pas d’être censurés ».

Agrandissement : Illustration 2

Extrait en libre accès : https://vote-blanc.org/

La première remarque a attiré mon attention sur la nature des pourcentages employés. Après vérification, il s’est avéré que l’auteur emploie l’ensemble des votants comme référence ; option marginale parmi les politologues, mais qui valorise au maximum les blancs et nuls en leur affectant des abstentions selon les règles de proportionnalité déjà formulées ( Cf https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/291124/europeennes-2024-documents-principaux-video-1-enjeux-apparents ; https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/291124/legislatives-2024-documents-principaux-video-1-presentation-de-la-dema ; https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/291124/legislatives-2024-documents-principaux-video-3-gagner-partie-1-comment ). Bien entendu, les pourcentages d’inscrits sont les seuls outils d’observation raisonnables pour conduire scientifiquement le suivi de ces votes comme des autres. Cependant, on ne saurait en tenir grief à un militant bénévole quand autant de professionnels payés « un pognon de dingue » infestent les médias et la littérature scientifique d’erreurs analogues.

La seconde remarque est formulée dans une logique plus morale que technique, mais elle implique des enjeux fondamentaux. Au-delà des seuls blancs et nuls, comment les non exprimés interagissent-ils avec les autres votes ? De quelles dynamiques de réalignement politique procèdent-ils ? Réponse en cartes…

- Participer au premier tour : surmonter les tentations séparatistes locales ?

Les médias ont insisté sur l’affluence des électeurs dans les bureaux de vote pour les législatives anticipées de 2024… En fait, il y a à peine eu deux tiers d’inscrits qui se sont déplacés. Nous parlons souvent de la crise des démocraties durant les années 1930 ; sur le seul critère de participation, sans même parler de la distribution des voix ou de la teneur des programmes en compétition, notre crise actuelle serait nettement plus grave ( Cf J. Cagé, T. Piketti, Une histoire du conflit politique… : https://conflit-politique-data.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/pdf/Graphique_5_1.pdf ). Une telle participation est dérisoire pour une élection dont les enjeux de pouvoir sont bien perçus comme majeurs.

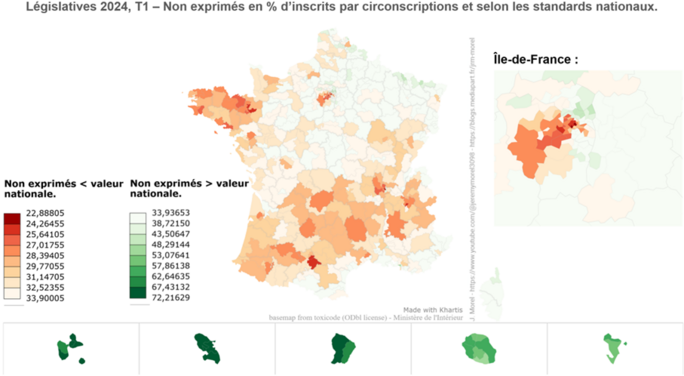

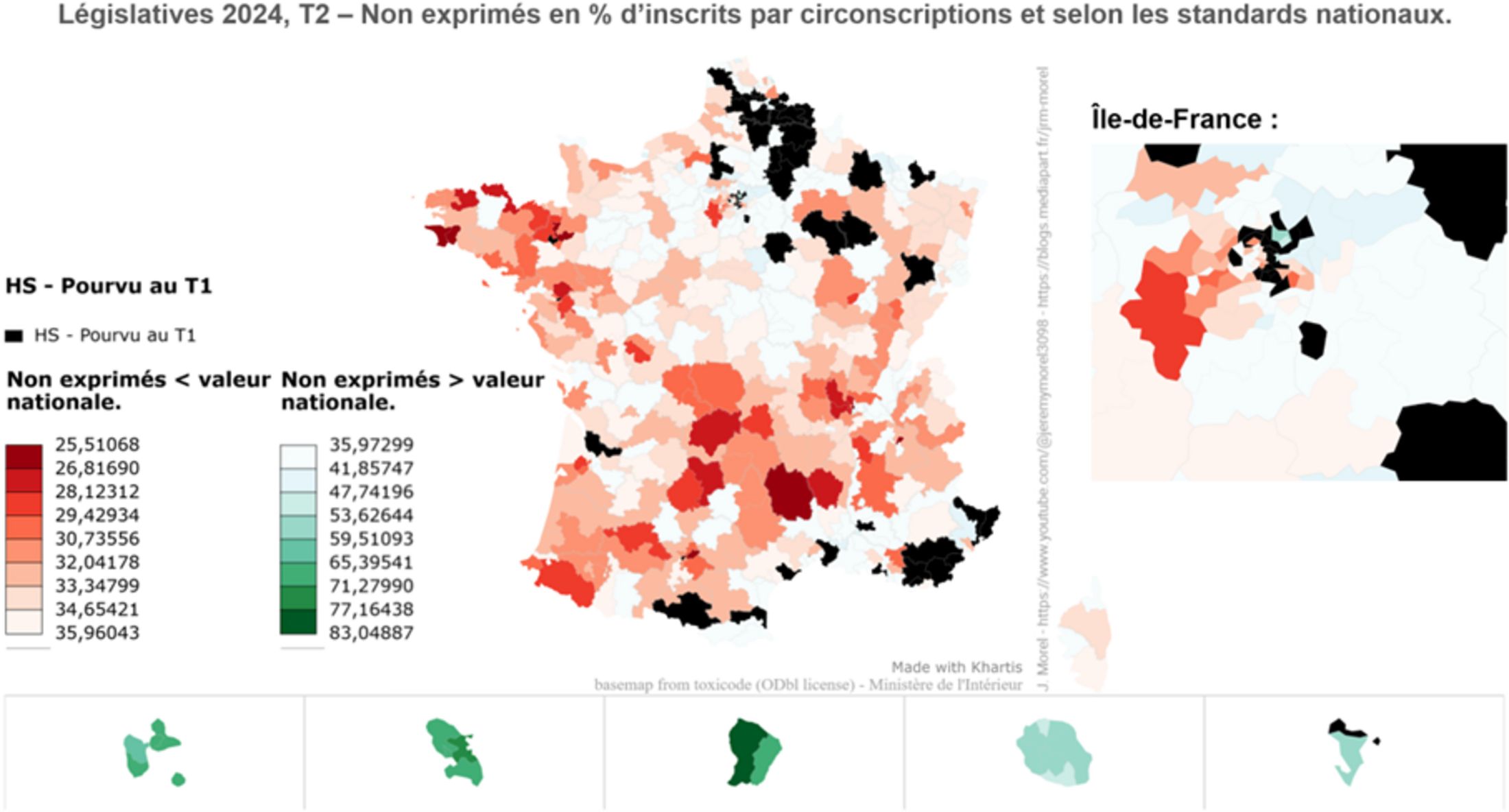

Plusieurs références peuvent être employées pour cartographier les territoires plus ou moins participatifs : la médiane pour valoriser les cultures locales… Ici, la valeur nationale a été choisie pour montrer l’incidence des extrêmes démographiques. Quelques territoires à la fois très peuplés et très abstentionnistes peuvent rehausser considérablement la valeur nationale, comme en 2002 avec l’Île de France… Soit dit en passant, Khartis propose d’autres visuels plus colorés, impliquant des moyennes intermédiaires ; il m’a semblé que cela ne signifiait rien par rapport aux cultures locales. Ici, les seuils sont fixes d’une catégorie à l’autre, afin de ne pas creuser artificiellement le différentiel entre deux territoires de participations proches.

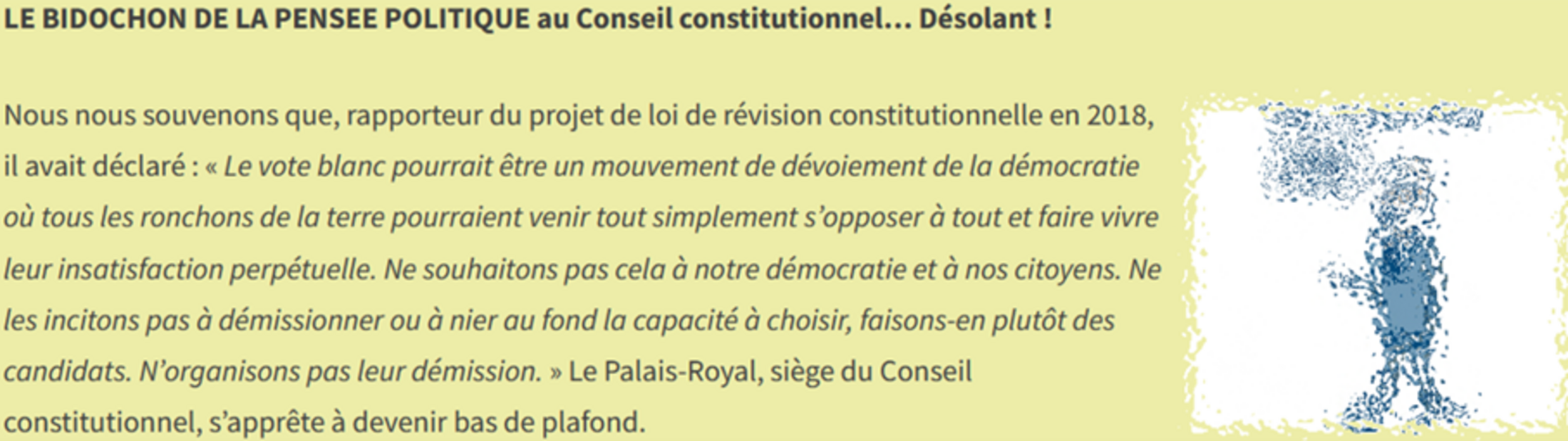

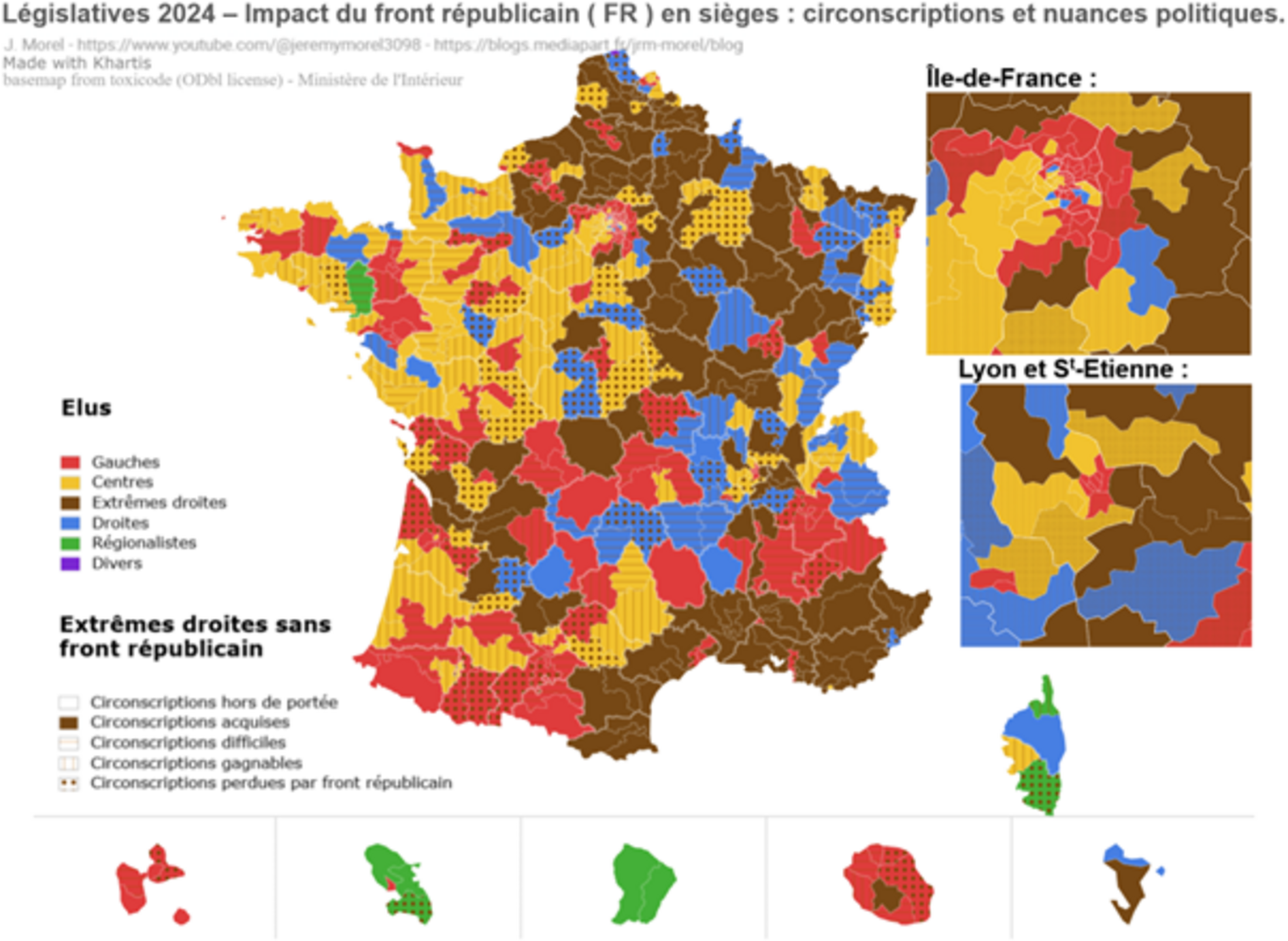

Agrandissement : Illustration 3

Réalisation du document, sources détaillées : https://www.youtube.com/watch?v=3lYNTHQ4qsY

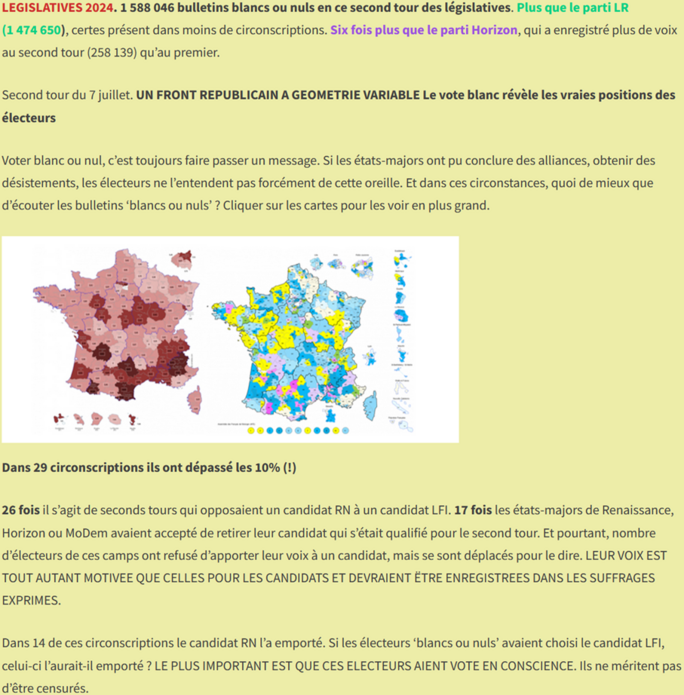

Agrandissement : Illustration 4

Réalisation du document, sources détaillées : https://www.youtube.com/watch?v=CxvGvBkAohM

Au premier tour, les choix sont les plus larges et on peut espérer que l’offre politique satisfasse la demande d’un maximum d’électeurs. A l’usage, il apparaît que certains électorats se mobilisent préférentiellement lors du tour décisif, mais nous n’en développeront pas ici les spécificités. L’outremer porte structurellement l’abstention vers le haut, et la situation est généralement pire parmi les Français de l’étranger. Dans l’un comme dans l’autre cas, les problèmes de révision des listes électorales gonflent artificiellement les abstentions ; tandis que les recours aux blancs et nuls y sont presque inexistants. Le centre de gravité des non exprimés n’en reste pas moins la métropole.

Là, la majorité des circonscriptions, surtout au Nord, sont proches de la valeur nationale ; soit légèrement au-dessus, soit légèrement en dessous. Compte tenu des masses humaines engagées, il semble que cette région ait fixé en 2024, pour la nation, le niveau général de participation. Les extrêmes de participation sont relativement rares et ne peuvent vraisemblablement l’infléchir qu’à la marge, sachant qu’ils s’annulent en partie. Le Nord Est anciennement industrialisé ressort majoritairement abstentionniste, tandis que l’Ouest conserve des postes avancés de participation dans le Bassin parisien, alors que ses bastions se situent en Bretagne et dans le Sud-Ouest. L’Ariège en marque la limite méridionale et orientale, avec cette particularité que l’affectation de ses deux circonscriptions à la gauche pouvait passer pour assurée, vidant le vote de tout enjeu dès le premier tour.

D’autres foyers de participation forte se démarquent, entre territoires ruraux ( Massif Central, Alpes, voire Jura et plateau de Langres ) et urbains ; notablement les villes-centres des principales technopoles : Paris, Lyon, Grenoble, Toulouse. D’autres circonscriptions urbaines se démarquent dans une moindre mesure, telles que celles de Dijon et Rennes, tandis que les périphéries périurbaines de Besançon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux se détachent légèrement. Il est impossible de dégager une préférence politique nette de ces corps civiques plus mobilisés qu’ailleurs, toutes les sensibilités politiques en tirant parti.

Inversement, à l’échelle des circonscriptions, les avancées lepénistes principales sont souvent associées à des non exprimés légèrement supérieurs à leur score national. Il faut relever que cela va à l’encontre des approches statistiques à partir des votes communaux, classés par déciles démographiques. En effet, là, les communes rurales structurellement les plus participatives ont accordé une courte majorité au lepénisme, suivi par le vote légitimiste ( Cf https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/071224/legislatives-2024-documents-principaux-videos-63-72-republicanismessyn ). Sans doute cartographier la classification qui s’ensuit permettrait de mieux régionaliser les lepénismes de déprise électorale d’une part, de relative vitalité républicaine d’autre part ; relative, compte tenu de l’oscillation entre deux modèles, deux légitimités telles que caractérisées dans l’article précédent ( Sénat + Colisée vs Forum + champ de Mars ). Quelques circonscriptions allant du Massif Central aux Alpes pourraient indiquer ces dynamiques observées à l’échelon communal.

Toujours est-il que les lepénismes de déprise électorale dominent ici aussi bien le Nord que le pourtour méditerranéen. En revanche, les extrêmes métropolitains de non exprimés sont atteints dans les banlieues : Seine Saint Denis, Est lyonnais, quartiers Nord de Marseille… Là, il s’agit de territoires plutôt affiliés à LFI. La Corse, à l’instar de l’outremer mais dans des proportions moindres, joint un faible niveau de participation à un vote régionaliste plus prononcé qu’ailleurs, exception faite de la 4e circonscription du Morbihan.

Le seule sensibilité politique qui semble échapper à une déprise électorale forte serait le centre. Cependant, même si le vote légitimiste a réussi à se maintenir, notoirement dans l’Ouest du Bassin Parisien, il apparaît menacé par le lepénisme là où l’abstention est également la plus forte : Eure-et-Loir, Nord du Loiret, Sarthe, Indre-et-Loire, Cher… Là encore, il existe des contre-exemple, principalement de la Bretagne à la Vendée, des Landes à l’Aveyron… Le département de la Vienne récapitule assez bien les configurations électorales des centres. Il offre un large éventail de participations, principalement en faveur des centres qui ne tiennent solidement que la circonscription où la participation est localement optimale. Cette deuxième circonscription se partage Poitiers avec la première, au Nord, acquise à la gauche.

En résumé, toutes les mouvances politiques ont des ramifications dans des marges du corps électoral, en rupture plus ou moins ostensible avec les institutions républicaines. Dans le cas des banlieues, il est avéré que les islamistes y trouvent des points d’appuis diversifiés. Quant aux autres territoires, peut-être sont-ils les viviers des sondés qui se diraient favorables à un régime dictatorial ; à en croire les instituts de sondage… Dans le cas des centres, le phénomène séparatiste est électoralement plus discret, car il touche à la sociologie des élites, au risque technocratique qui s’accompagne de leurs tentations sécessionnistes.

A ce titre, le vote parisien ainsi que son alter ego des Français de l’étranger appellent une observation plus soutenue, conduite surtout à l’occasion des présidentielles. En résumé, l’électorat parisien est plus participatif que le national depuis 2002 ( Cf https://blogs.mediapart.fr/jrm-morel/blog/120125/deces-de-j-m-le-pen-d-une-generation-l-autre-quelle-portee-politique ), et s’inscrit en rupture presque complète avec les cultures politiques du reste du pays. Sans surprise, il se décline dans une version beaucoup plus abstentionniste parmi le Français de l’étranger, malgré toutes sortes de dissonances et variantes locales[1].

A titre indicatif, en annexe, vous trouverez des cartes destinées à focaliser l’attention sur la déprise électorale, avec un indicateur qui reste imparfait et n’a pas résisté à l’analyse détaillée. Trop de situations divergentes sont couvertes par les mêmes signifiants. En revanche, les grands ensembles régionaux qui s’en dégagent illustrent assez bien l’attachement et le détachement de urnes.

Les participations de second tour permettent d’affiner la compréhension des liens entre non exprimés et déprise électorale, d’éclaircir quelques variables de participation du front républicain, toutes étapes nécessaires à la mise en lumière des interdépendances entre abstentions, gauches et lepénismes.

- Participer au second tour : se positionner sur le front républicain ou sur la République ?

Avec les multiples configurations de second tour, les ensembles régionaux ont tendance à voler en éclat. Sachant que les électeurs de droite ont, plus que ceux de gauche, eu tendance à s’abstenir en cas de duel de front républicain, nous pouvons nous attendre à des isolats d’abstention élevée là où la gauche s’est maintenue face à l’extrême droite ; et inversement, à des îlots de participation forte là où les centres et droites l’on emporté contre l’adversaire commun.

Agrandissement : Illustration 5

Réalisation du document, sources détaillées : https://www.youtube.com/watch?v=3lYNTHQ4qsY

Pour la gauche, ce phénomène est net dans la quasi-totalité des circonscriptions perdues du pourtour méditerranéen ( Cf https://blogs.mediapart.fr/edition/chroniques-electorales-france/article/080225/legislatives-2024-front-republicain-peuple-et-projet-bayrou-impasse-ou ), même si cela prolonge des non exprimés déjà supérieurs à leur valeur nationale au premier tour ; peut-être les électeurs ont-ils cru que ces scrutins locaux étaient joués d’avance. En revanche, dans des terres anciennement participatives et catholiques, les gauches l’emportent avec des records de mobilisation : Lozère, Corrèze, Lot, mais aussi dans une partie des circonscriptions de Bretagne. De telles configurations se reproduisent parmi des circonscriptions dans l’orbite de villes dynamiques, à savoir les périphéries de Toulouse, Nantes et Rennes. Quant aux villes centres très gentrifiées qui restent en ballotage, comme Dijon et plus encore Grenoble, elles inclinent à gauche en approchant elles aussi des valeurs maximales de participation. La Charente offre une configuration originale. Sans atteindre de tels sommets d’implication des électeurs, Angoulême surnage à gauche en contexte de démobilisation départementale qui affecte un élu du centre et un d’extrême droite.

En revanche, dans le Bassin parisien de faible participation, les circonscriptions de gauche sont grevées par un sensible dédain électoral ; les pics d’affluence électorale y profitent aux autres mouvances de front républicain, rarement aux extrêmes droites, exception faite du Val-d’Oise, de la Seine-Maritime, de la Somme… De même, dans les périphéries des principales métropoles, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux, voire Strasbourg et Rouen, où quelques records de participation sont également atteints, ils bénéficient aux centres et droites, voire à l’extrême droite. Sans doute est-ce dans ces régions urbaines que l’influence de LFI a le plus rebuté les électeurs des droites en déshérence. De mauvais reports des électorats de droite s’observent aussi en creux des régions de fortes participations, dans les Hautes-Pyrénées, l’Aveyron, en périphérie de Grenoble, à Chambéry… Trois circonscriptions bretonnes se démarquent, car éloignées des zones d’influence forte des extrêmes droites. Dans les Côtes d’Armor, l’Ille-et-Vilaine ainsi qu’en Loire-Atlantique, ces vides de participation profitent à des candidats de gauche dans le cadre de majorités régionales variées.

Les reports des voix de gauche s’étant mieux effectués, les élus des centres et droites devraient s’appuyer sur de fortes participations. Comme nous l’avons vu, c’est souvent vrai, mais des exceptions notables peuvent être relevées. Dans l’Aisne et les Ardennes, le front républicain n’a guère suscité d’engouement pour les candidats de droite, même s’il s’est révélé décisif. Dans l’Ouest de Paris, dans un trapèze ayant pour sommets l’Indre, la Nièvre, l’Oise et la Mayenne, au vu de la participation, les candidats du parti présidentiel paraissent avoir été le plus souvent livrés à leur sort ; cependant sans grande nécessité de supplétifs en Mayenne, alors qu’ailleurs les quelques voix auxiliaires reçues ont pu se révéler décisives.

Concernant enfin la participation et les majorités d’extrême droite, l’Ardèche offre un dégradé de situations qui pourrait récapituler le modèle théorique, sans recouvrir toutes les situations pratiques. Du Sud au Nord, la participation s’amenuise en restant supérieure à la valeur nationale. Cette configuration aboutit à l’attribution d’un premier siège à la droite, d’un second à la gauche, d’un troisième à l’extrême droite. De fortes participations s’observent aussi avec une victoire d’extrême droite. C’est le cas dans la Creuse, où il ne s’agit pas d’un duel mais d’une triangulaire ayant occasionné des transferts en faveur de tous les finalistes plus ou moins au coude à coude. Outre les quelques périphéries urbaines déjà mentionnées pour leurs records de participation avec des majorités locales parfois d’extrême droite ( Rhône... ) ; les timides affluences signalées dans les bureaux de vote du Nord-Est de déprise électorale ( Somme, Meuse, Vosges… ) sont-elles imputables aux oppositions à l’extrême droite, ou à sa relative hégémonie ? Toujours est-il que, pour des sièges également acquis à l’extrême droite, les niveaux de participation sont assez disparates.

Enfin, en outremer, la déprise électorale reste considérable. En 2024, les gauches et les indépendantistes parviennent à percer, alors que l’extrême droite s’installe progressivement au premier plan dans l’Océan Indien. L’opportunité d’un vote indépendantiste lors des législatives interroge les possibilités de sortie d’abstention structurelle. En Corse, la participation au tour décisif s’équilibre avec la norme nationale, voire la dépasse légèrement. Ces réticences dans le recours aux urnes sont à peine surmontées par une offre politique en rupture nette avec les propositions offertes lors des autres élections, voire avec le régime républicain.

En prolongement de ces options régionalistes, pour reprendre la classification sommaire proposée supra, il se pourrait qu’une dictature, ou du moins un profond renouvellement des élites, sorte des électeurs du Nord Est de leur apparente torpeur politique. A l’opposé, le phénomène Rima Hassan interroge sur la montée en puissance de courants politiques indifférents aux problématiques françaises, même si les listes spécifiquement dédiées à la Palestine ont eu peu d’écho ; peut-être en raison d’une forme de vote utile au profit de LFI. L’aboutissement de ce processus pourrait se trouver dans des candidatures d’une sorte de Front islamique du Salut, ce qui ferait découvrir les bureaux de vote à une partie des abstentionnistes structurels des banlieues où l’islamisme trouve des caisses de résonnance à forte influence médiatique, voire politique.

Pour établir de manière définitive les liens entre participation électorale et séparatismes, les seules variables quantitatives sont insuffisantes. L’exemple centriste est caractéristique, car il peut joindre de fortes participations en faveur du parti présidentiel et des formes de séparatismes technocratiques. Parmi les mouvances politiques moins bien installées dans l’appareil d’Etat, c’est probablement dans les territoires de faible mobilisation qu’il faut chercher leurs variantes séparatistes ; en admettant qu’aucune n’en a le monopole, qu’il existe des séparatismes de l’extrême gauche à l’extrême droite. Sur ce point, les services de renseignement disposent des informations clefs ; lesquelles restent confidentielles, sauf lorsqu’elles filtrent dans le débat public à la suite d’attentats, émeutes, faits divers… Sans oublier les espaces d’expression libre, où toutes sortes de revendications se donnent à voir dans leurs outrances.

En résumé, dans le champ théorique, la notion de front républicain apparaît creuse. Qu’il s’agisse uniquement de communication ou d’une politique de fond, la « dédiabolisation » engagée par l’extrême droite constitue a minima une tentative d’encadrer ses dissidences ou variantes séparatistes. Malgré ses insuffisances, cette politique a le mérite d’exister. A l’extrême gauche, nul n’a repris le flambeau du Parti communiste, lequel a entrepris d’éduquer politiquement les masses avec des moyens puissants, et des succès mitigés. Ce qui s’observe tient plus du clientélisme électoral, sinon à destination des islamistes à proprement parler, du moins de leurs sympathisants. Quant aux ex et actuels partis de gouvernement, ils semblent considérer que ce débat ne les concerne pas et que leurs chefs incarnent naturellement la République. C’est méconnaître la défiance que les élites de l’appareil d’Etat et du monde médiatique inspirent aux profondeurs du peuple souverain.

En revanche, de manière plus technique, il apparaît que les orientations des reports de front républicain sont, certes, tributaires des classements locaux à l’issue du premier tour, mais aussi des cultures régionales qui priorisent les risques pour le régime, un peu, et plus fondamentalement pour la nation, ou pour soi. On prête à Pascal l’adage « Vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà ». Les vérités et erreurs des séparatismes tiennent aux frontières internes du pays, ici socio-culturelles. Les approches statistiques peinent à tracer les contours de ces espaces vécus tant ils fluctuent d’une région à l’autre en traversant toutes les couches sociales, opposant toutes sortes de pôles de pouvoir et systèmes de représentations.

- Vers un récapitulatif des dynamiques décennales de réalignement politique :

Dans son ouvrage sur les évolutions électorales, P. Martin brosse les contours d’un réalignement politique au cours des années 1980 à la faveur de la montée en puissance de nouvelles thématiques, telles que les mesurent les sondeurs ( Cf MARTIN P., Comprendre les évolutions électorales, France, presses de sciences po., 2000, 472 p. ). En résumé, son concept général me paraît pertinent, mais l’outil de mesure qui lui sert de référence est inapte à transcrire les logiques sociales. A part les sondeurs, contraints par des raisons techniques évidentes non surmontées à ce jour ; personne ne raisonne en cloisonnant les thématiques : immigration, sécurité, pouvoir d’achat… Toutes sont reliées par des problématiques communes.

Quitte à caricaturer un peu, mais à peine, le débat politique actuel ; selon que vous attribuez les difficultés rencontrées dans chacune de ces thématiques soit à la méchanceté des Français, soit à celle des immigrés, soit à celle du patronat, soit à celle des fainéants… Vous vous positionnez plus à gauche ou plus à droite. Qu’une thématique émerge est une chose ; qu’un nouveau système explicatif change la perception de la société en est une autre. Cela peut s’articuler sur un thème plus porteur que les autres, mais aussi sur une hiérarchisation différente des facteurs explicatifs et solutions potentielles ; tantôt au regard d’un bilan, tantôt à partir du surgissement de phénomènes nouveaux, tantôt en raison d’inepties présentées comme vérités officielles…

Tout mon ouvrage ( l’Harmattan, 2024 ) est traversé par cette idée : c’est la notion de citoyenneté qui articule le mieux les basculements politiques et appréhensions des questions sociales. Mon souvenir du livre de P. Martin pourrait être émoussé mais, sauf erreur, les sondages sur lesquels il s’appuie n’ont pas mesuré la polémique engagée au même moment sur la citoyenneté, à travers le débat sur la double nationalité et le service national. De nos jours, des politologues se flattent que le « pouvoir d’achat » soit devenu la nouvelle priorité des Français. De là à engager un réalignement politique, il faudrait que cela implique une refonte des idéologies politiques en présence. Je ne le crois pas. Autrement dit, quels qu’aient pu être les basculements sondagiers depuis les années 1980, notre vie politique s’inscrirait dans le prolongement, pour ne pas dire la putréfaction, du réalignement politique engagé au cours des années 1980, et rarement posé dans les termes adéquats ( voir les travaux d’A. Muxel ou de R. Brubaker pour entrer en matière ).

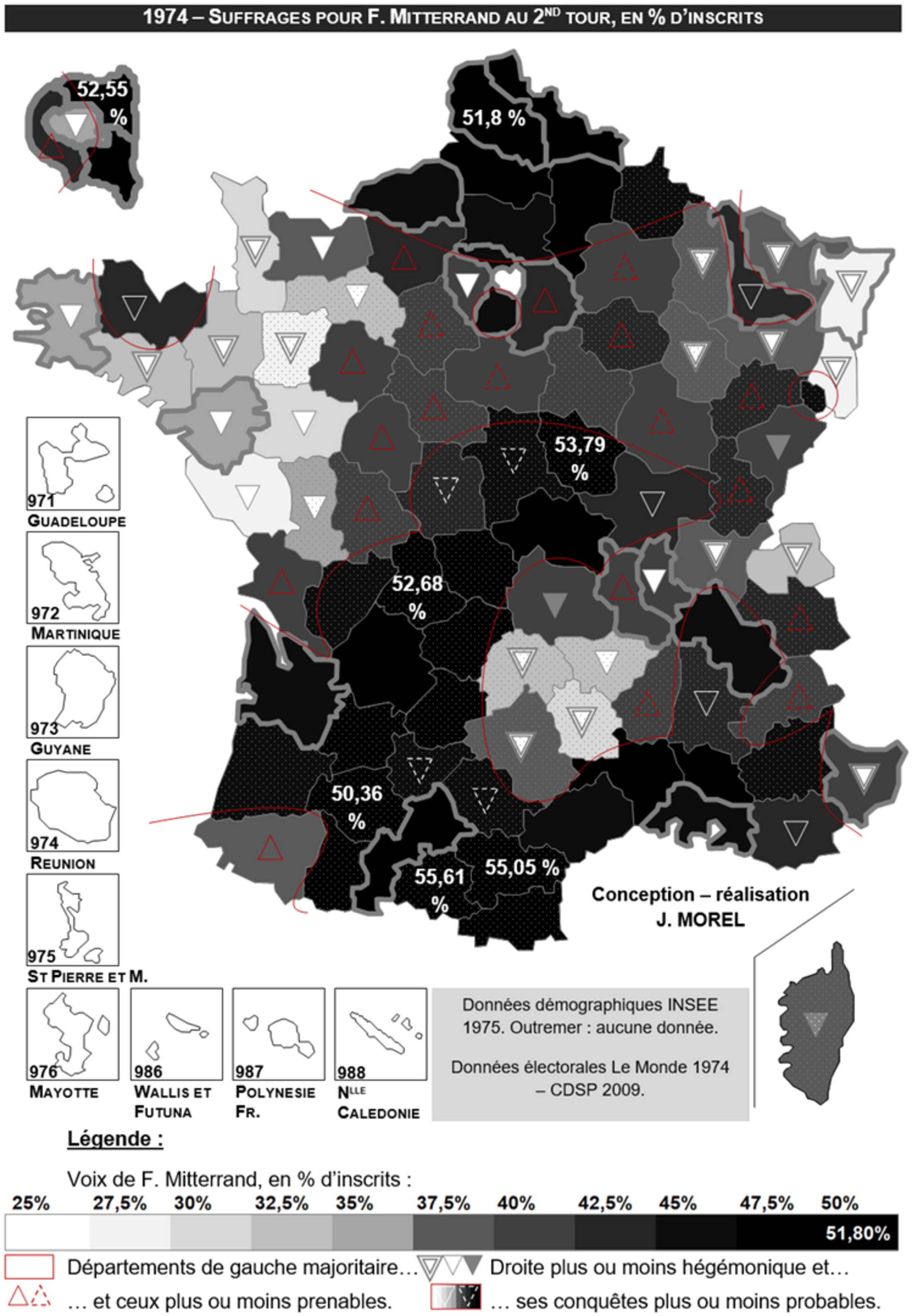

Ce quelques réflexions liminaires justifient le recours aux deux cartes suivantes. Au préalable, il faut savoir que F. Goguel avait problématisé sa chronique sur le scrutin de 1974 autour du clivage gauche-droite, au regard du référendum constitutionnel de 1946. De mémoire, il avançait que ces deux élections donnaient à voir ce clivage dans ses plus pures expressions, la période gaulliste ayant par exemple bousculé les affiliations politiques : des communistes auraient voté de Gaulle, ce à quoi j’ajouterai des électeurs de J.-L. Tixier Vignancour ayant reporté leur suffrage sur F. Mitterrand… Autrement dit, sa chronique tend à montrer les permanences et évolutions du clivage gauche-droite en confrontant les cartes électorales de ces deux scrutins emblématiques.

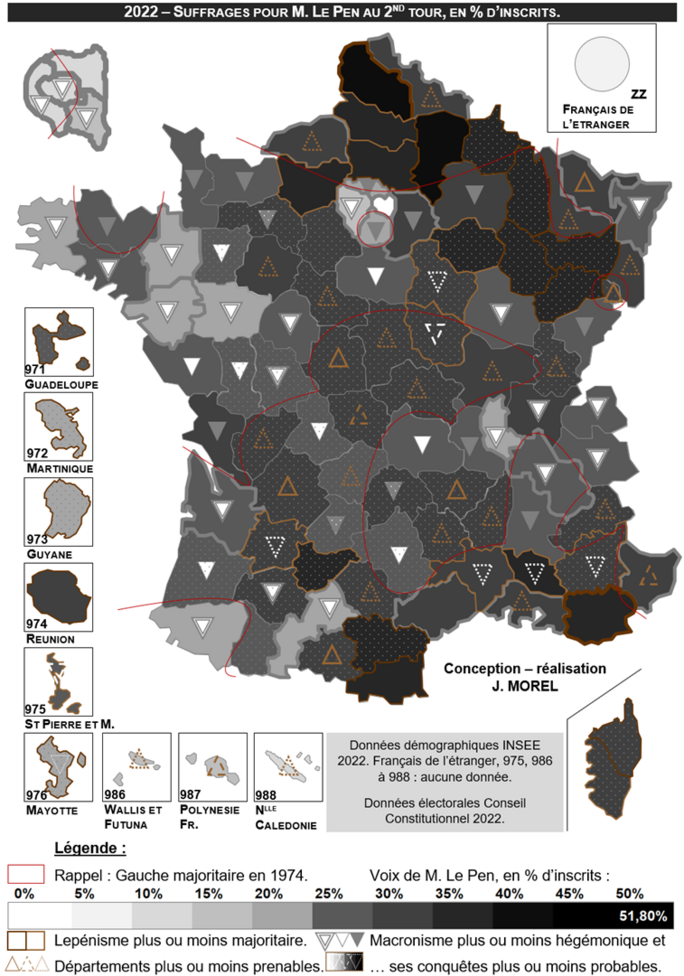

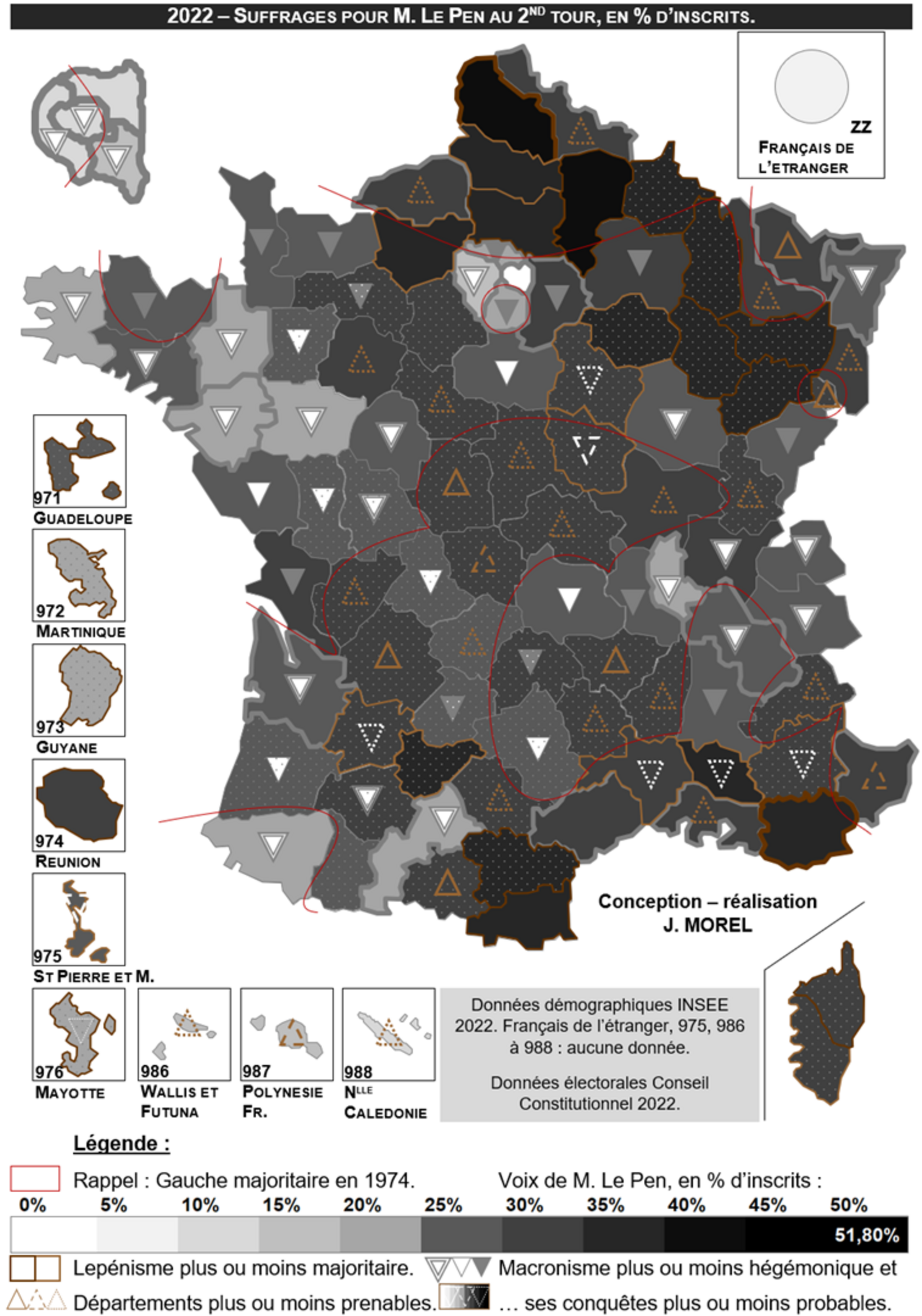

Autant 1974 peut sans difficulté s’imposer comme une référence fiable pour jauger les forces respectives de chaque bord, autant le scrutin présidentiel de 2022 semble obéir à d’autres logiques. Sur le fond, c’est indéniable, mais les territoires acquis par le lepénisme ainsi que ceux à sa portée brossent une géographie qui interpelle les connaisseurs ( pourquoi personne n’a produit ces cartes avant moi ? Là est la question… ).

Agrandissement : Illustration 6

Réalisation du document, sources détaillées : https://www.youtube.com/watch?v=CxvGvBkAohM

Formules employées ; à paraître : https://www.youtube.com/watch?v=xpOGvWtXGms&list=PL4dDWEO-OEaWbiiapE0WinjHZpx28ZPHt&pp=gAQB

Agrandissement : Illustration 7

Réalisation du document, sources détaillées : https://www.youtube.com/watch?v=CxvGvBkAohM

Formules employées ; à paraître : https://www.youtube.com/watch?v=xpOGvWtXGms&list=PL4dDWEO-OEaWbiiapE0WinjHZpx28ZPHt&pp=gAQB

Bien entendu, ces cartes ont vocation à conclure cette longue digression sur les législatives ; à l’exception des multiples configurations de reports de voix, des scrutins réellement mobilisateurs doivent leur être préférés pour traiter les questions de fond. A titre indicatif, en 1974, la majorité était encore à 21 ans. Autrement dit, ceux qui ont voté étaient venus au monde jusqu’en 1953. D’une part, beaucoup sont encore vivants en 2022. D’autre part, leurs héritiers, indiscutablement majoritaires, ont dû choisir entre s’inscrire dans la tradition familiale, ou rompre avec elle. Certes, la continuité territoriale n’est pas parfaite, les flux migratoires intérieurs et internationaux impactent également la démographie des départements. Toujours est-il que le renversement pointé par ces cartes ne saurait être expliqué par les seuls remplacements générationnels et migratoires ; le réalignement politique en est une variable majeure.

Le premier constat tient à la disproportion entre l’opposition mitterrandiste de 1974, la plus forte de l’histoire de la Ve République, et la lepéniste de 2022, l’une des plus faible. Ces voix de gauche de 1974 constituent des réserves suffisantes pour alimenter les non exprimés ainsi que des candidats variés en 2022. Toujours est-il que les correspondances entre principales terres de gauche en 1974 et terres d’extrême droite en 2022 sont frappantes ; sans être systématiques.

Un croquis de synthèse est en projet, mais je le réserve pour mes publications sur les présidentielles. Il fera certainement apparaître les terres de droite qui se sont radicalisées ; typiquement la Meuse, la Haute Marne, les Vosges, où les campagnes restent sillonnées par les tranchées de 1914-1918. L’anecdote pourrait être plus riche de sens qu’elle n’y paraît, mais cela doit être développé ailleurs. Les avancées lepénistes en Moselle sont intéressantes, car elles touchent un département de droite avec des circonscriptions de gauche, notamment celle de la fameuse vallée de anges, sinistrée durablement par les "socio-traîtres" des années 1980 ; selon la formule d'époque. Concernant le Midi méditerranéen, principalement des Alpes Maritimes à l’Hérault, la forte concentration de rapatriés d’Algérie a pesé dans les électorats ; les évolutions de la gauche méridionale traditionnelle, dont les petits paysans et ouvriers communistes, ne saurait être évacuées d’un revers de main pour autant.

Bien entendu, le Nord Est est la région emblématique du gaucho-lepénisme. Ce concept a été popularisé par P. Perrineau au tournant des années 1980-1990. A l’époque, il s’agissait d’électeurs lepénistes de premier tour qui reportaient leur voix sur la gauche de gouvernement au second tour. Désormais, cet électorat est presque totalement aliéné à la gauche « brahmane », pour reprendre le concept assez stimulant de T. Piketti ; à la fois en raison de ses éliminations fréquentes au second tour, mais aussi du fait de ses outrances identitaires, très éloignées des problématiques ouvrières. A ce propos, sans doute cette gauche gagnerait-elle à se rappeler que, pour les pauvres, le collectif est la première richesse. Cela passe en partie par la nation, terme qui passe pour une grossièreté dans cette frange de l’hémicycle.

Le plus intéressant, mais aussi discutable d’un point de vue méthodologique, se trouve dans les dynamiques de reports. Les classifications sont détaillées ailleurs, pour ne pas trop alourdir le propos, et les formules sous-jacentes doivent prochainement être exposées au grand public. A ce stade de l’observation, les résultats des législatives 2024 confirment les tendances observées en 2022. Outre les socles du lepénisme avérés par les présidentielles de 2022, la majorité des circonscriptions acquises par le RN en 2024 se situent à la fois dans les départements de gauche de 1974, et là où les reports de 2022 jouaient tendanciellement en faveur des extrêmes droites. Quelques marches voient des avancées lepénistes, par exemple en Charente Maritime, en Seine-et-Marne ou dans la Marne, où le macronisme accusait des faiblesses en 2022. C’est aussi le cas en Indre-et-Loire et dans la Sarthe, que j’ai évoquées ailleurs[1] comme fers de lance de l’expansion mitterrandiste dans l’Ouest entre 1974 et 1981.

Depuis plus d’une décennie, un débat est engagé pour déterminer si le RN est d’extrême droite. Je me suis déjà prononcé sur ce point, mais voici une belle occasion de me jouer des commentateurs politiques. Si le RN est classé à droite, alors je ne change rien à ce que j’ai établi précédemment : il s’agit encore d’un vote de rupture qui place ce mouvement dans l’extrême droite, même s’il se recentre peu-à-peu pour différentes raisons et tend à devenir une droite extrême. En revanche, d’un point de vue sociologique, il pourrait devenir le vote de gauche.

Cette dynamique est favorisée par les personnalités médiatiques étiquetées à gauche. Ces dernières années, chaque fois qu’elles se sont montrées unies dans l’opposition à la droite ( à part pour s’assurer des sièges ), ce n’était pas pour définir le socle de notre système républicain, à savoir la citoyenneté. C’était pour se constituer en lobby pro-immigration. La question n’est pas de savoir si les immigrés peuvent légitimement obtenir du soutien. Il y a nécessité de montrer qu’un soutien de posture, politiquement inconditionnel, constitue un angélisme qui discrédite ses initiateurs et fait de ses bénéficiaires de doubles victimes : victimes par victimisation outrancière ; victimes d’alliances tellement mauvaises qu’elles nuisent à leur image et desservent leurs intérêts. Ramené à sa plus simple expression, le message électoral de cette gauche aux citoyens est : votez pour nous, nous ferons la politique des autres. Cet « humanisme » autoproclamé a innervé et mû les masses pendant plusieurs décennies, mais ses insuffisances conceptuelles le gangrènent et dévitalisent.

Le processus menant à l’inversement sociologique des électorats reste inabouti. Il subsiste nombre de militants et sympathisants qui maillent le territoire et s’impliquent de manière diversifiée au profit de leurs concitoyens. Ce peuple de gauche, conscient de ses origines, est déboussolé. A court terme, il suit plus ou moins les injonctions de front républicain. A long terme, la superficialité des directions nationales le pousse vers les extrêmes droites. En d'autres termes, même si les gauches d’entre-deux tours se dressent en championnes de la lutte contre les extrêmes droites, leurs apparatchiks nationaux leur ont coupé les jambes. Entre mépris de classe et aventurisme idéologique, ils ont confié des millions d’électeurs jugés indignes d’eux à un adversaire qu’ils désignent comme ennemi existentiel et dont ils ont été les alliés effectifs durant le dernier demi-siècle. Les chiffres révèlent sans peine qui gagne au change.

Pour en revenir à la question de la participation, à l’heure actuelle et depuis plusieurs décennies, la tendance lourde parmi les citoyens qui se retirent des urnes consiste à y revenir au profit des extrêmes droites. Autrement dit, à l’échelle des décennies, l’abstention a massivement fonctionné comme un sas de la gauche vers l’extrême droite. Alors que la Seine-Saint-Denis et surtout la Corse battaient déjà des records d’abstention en 1974, le Nord Est était très participatif. Ce mouvement n’est pas forcément inéluctable, ni achevé, mais les termes actuels du débat politique orientent structurellement ces conversions politiques.

Sans se réformer de fond-en-combles, la gauche de gouvernement semble vouée à s’indifférencier avec les centres et droites, aussi bien sociologiquement que culturellement, malgré un héritage distinct. Le parti socialiste de la fin des années 1970 était tenté de déborder par la gauche le parti communiste sur les questions culturelles et sociétales faute de pouvoir l'égaler dans ses revendications socio-économiques ( stratégie pointée par O. Fillieule dans son ouvrage Stratégies de la rue, 1997 ), mais il lui restait stratégiquement lié. Le cycle de privatisations qui marque l’après-nationalisations a, jusqu’à présent, irrémédiablement fracturé la gauche. D’ailleurs, des économistes ont-ils entrepris le bilan distancié des nationalisations-privatisations, alors que la montée de la dette publique fait vaciller la puissance de l’Etat ? Il n’en reste pas moins qu’à partir des années 1980, pour la gauche de gouvernement, alternances et cohabitations ont mal dissimulé les profondes continuités des politiques publiques, adossées à des administrations centrales pérennes.

Quant à l’extrême gauche, sa branche communiste s’est dévitalisée tandis que montaient en puissance les problématiques du village global ( initialement formulées selon la rhétorique héritée du PS ? ). Depuis, elle est de plus en plus phagocytée par une seconde extrême droite, dépourvue de cohérence interne mais orbitant autour de la détestation de la France coloniale ( Cf https://blogs.mediapart.fr/jrm-morel/blog/271024/deconstruire-le-roman-national-ou-refonder-une-histoire-de-france-populaire ). Cette nébuleuse d’intellectuels postmodernes, de nationalistes tiers et de théocrates islamophiles s’observe électoralement entre les centres gentrifiés et les narco-quartiers ; tout en profitant encore de fidélités déclinantes dans les campagnes, dont celles du Sud Ouest. La montée en puissance des désaveux électoraux montre que, malgré d’occasionnelles invocations de Jaurès et d’autres figures tutélaires, pour cette "gauche de la gauche" historique, les références intellectuelles marxistes et les engagements passés sont moins renouvelés que pervertis par LFI.

S’agissant de cette nouvelle extrême gauche impulsée par les métropoles ultra-connectées au monde, les quartiers dits « bobos » et « populaires » constituent des paroxysmes de fragmentation urbaine. Les travaux de S. Sassen l’ont annoncée dès le début des années 1990 ; A. Brennetot en a dernièrement cartographié les épicentres de France métropolitaine à travers l’indicateur de la part d’emploi dépendant de FTN étrangères, par bassin d’emploi ( Cf https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7302208815096078336/ ). Ces approches sont d’abord économiques et sociales, mais elles ont également leur versant culturel. Ainsi les bourgeoisies et prolétariats affiliés à LFI se mélangent-ils beaucoup dans les urnes et médias, un peu dans les rapports de production, le moins possible dans la vie.

A l’heure actuelle, pour renouveler le débat politique, il faut se contenter d’une reprise du débat sur l’identité nationale, summum de ce que peuvent concevoir et traiter nos surdiplômés. C’est surtout l’occasion de jouer de nouvelles variations des rôles stéréotypés de commedia dell’arte que nous offre en boucle notre paysage audiovisuel depuis des décennies. L’émission de T. Snégaroff du 9 février 2025 a tenté d’aborder ce sujet, en dérivant assez pertinemment sur les manières de vivre en France ; principalement à l’appui de références sociologiques. Cela révèle une immigration plurielle, ce qui est un premier pas pour signifier que l’immigration n'est pas une valeur mais un ensemble de processus où l'Etat a vocation à peser pour faire des citoyens, aujourd'hui et demain. Une fois cette première marche atteinte, le propos des contradicteurs survalorise l’accès à l’emploi des uns et des autres ; faute d’insérer les citoyens dans un contrat de droits et devoirs, on jauge l’adaptabilité des administrés à des contrats de travail.

Le monde de l'entreprise se révèle important comme espace de sociabilisation et d'apprentissage politique : vie syndicale, élections professionnelles... Ces cadres s'étiolent, mais les études de l’abstention incitent à considérer que les détenteurs d'un emploi s'impliqueraient dans la vie sociale et civique de manière plus intense que les chômeurs de longue durée. Pourtant, même en renouant avec des syndicats de masse, ce cadre professionnel d'éducation à la citoyenneté resterait limité. Un travailleur sert d'abord lui-même par le travail : il remplit son frigo avant de se dévouer à un quelconque intérêt général. A ce propos, même si les fonctionnaires sont censés être d’utilité publique, encore faut-il que l’Etat parvienne encore à cerner et à prioriser les intérêts de la nation. Cela est discutable, simplement à en juger par la cacophonie autour du budget 2025. D’autre part, les sociologues étudient de plus en plus le mal être au travail sous l’angle de l’assujettissement des salariés à des entreprises porteuses de valeurs contraires aux leurs : vendre des produits jugés malfaisants… Signer un contrat, c’est parfois entreprendre une profonde conversion ; au risque que cette confrontation au réel soit moins une révélation qu'une descente aux enfers. En définitive, aborder le travail comme socle de la citoyenneté fait perdre de vue son ambivalence d'une part, les institutions d'autre part.

Quant à faire des propositions pour une refondation de la citoyenneté institutionnelle, je me contente pour l'instant d'en montrer la nécessité sans en brosser les contours. C'est intentionnel. Premièrement, je n'ai aucune légitimité, par opposition à des élus ou des instances consultatives. Deuxièmement, tant que le principe n'est pas admis d'une implication renforcée des citoyens par les institutions, de manière codifiée plutôt qu'au travers d'une sorte de bénévolat contreproductif, il m'apparaît prématuré d'indiquer ce qui devrait, selon mes observations et références institutionnelles, en être les principales directions ( en attendant, voir : https://blogs.mediapart.fr/jrm-morel/blog/150325/singularisations-et-citoyennete-quelle-loi-expression-de-la-volonte-generale ).

Des pistes sont pourtant évoquées au fil de mes travaux sur les présidentielles, principalement. Contrairement à ce qu’induisent les controverses actuelles, cette mission d’impliquer les citoyens par les institutions n’est pas réductible aux seuls immigrés. Beaucoup de Français pouvant se réclamer de nombreuses générations de cimetière ont tout à réapprendre ; à commencer par les élites sécessionnistes ? Avoir les noms de ses aïeux gravés dans les monuments aux morts est une chose ; être digne de leur sacrifice en est une autre.

Il n’empêche : quand le commandement est inexistant ou mauvais, les initiatives individuelles sont trop souvent stériles à l’échelle des masses. C’est un peu l’histoire de la débâcle de 1940, telle qu’évoquée par Saint Exupéry dans son Pilote de guerre, dont les méditations se révèlent d’une étonnante actualité.

Annexe :

cartes complémentaires et expérimentales finalement diffusées en annexe vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=3lYNTHQ4qsY

[1] J. Morel, « Authentifier les résultats – Les Blancs du Conseil constitutionnel. Aperçu critique des sources disponibles », dans 2022 : prérogative présidentielle, scrutin insincère ?, L’Harmattan, Paris, 2024, pp. 37-60.

[1] J. Morel, « Être inscrit sur les listes en 2022 – Citoyens de papiers, citoyens de pratiques », dans 2022 : prérogative présidentielle, scrutin insincère ?, L’Harmattan, Paris, 2024, pp. 61-102.

[1] J. MOREL, Atlas des présidentielles de 1965 à 2017. Seconds tours et transfigurations du politique, janv. 2021 ; à paraître ?