« La peur donc, règne partout. La peur de mourir, la peur d’être malade, la peur de l’amende, la peur de l’autre, la peur du contact, la peur d’être dénoncé, d’être viré, d’être exclu, désigné responsable. Bravo, magnifique réussite sociétale. » constate le cinéaste Laurent Billard dans son billet De la peur.

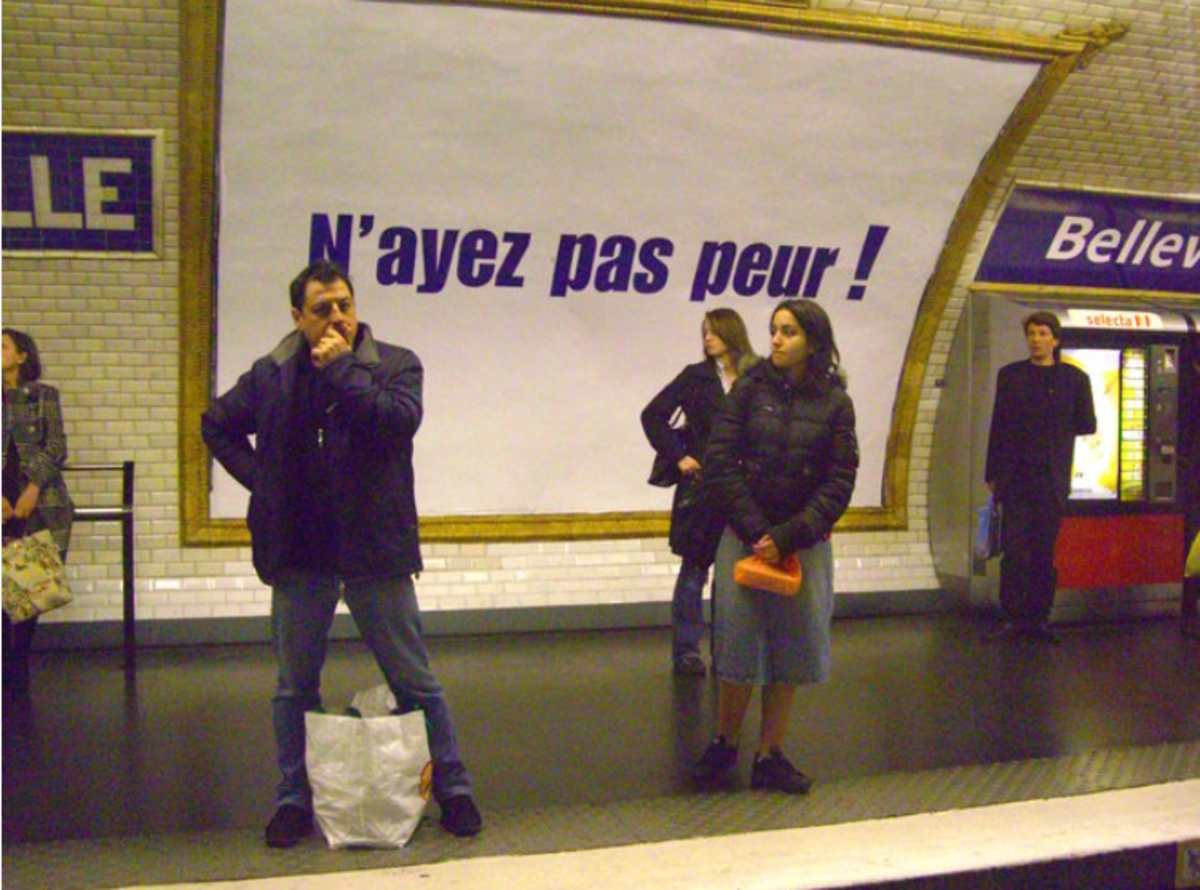

Agrandissement : Illustration 1

Peur du vide, peur du trop-plein aussi. Si la peur n'est jamais véritablement analysée en tant que telle, elle est le plus souvent instrumentalisée par des politiciens proliférant autour du thème de l'insécurité, ou de la xénophobie et du bouc émissaire. Pourtant la peur est indissociable de qui nous sommes et comment nous nous constituons en tant que groupe.

« Oui, j'ai peur. Pas de mourir, pas de vieillir. Juste peur, comme une ombre planant sur ma vie. Peur de vivre dans un monde de plus en plus exigu, avec ses pensées binaires, le bien, le mal. Un monde gouverné par les extrêmes. Gouverné par les chancres d'une pensée exclusive persuadé qu'ils sont d'avoir la solution », prolonge Millet82 dans ses pensées du matin.

Si le phénomène de la peur comme construction mise en œuvre par le pouvoir - qui trouve ainsi depuis toujours un moyen d’assurer sa légitimité et d’asseoir son autorité - n’a rien de nouveau, l’époque s’avère propice au désenchantement épouvanté. « J’ai peur de cet individualisme si ancrée au plus profond de nous-même, nous, enfants de la société consumériste, qui avons été bercés par le mythe de l’accumulation de biens matériels qui, soi-disant, nous rendrait plus heureux et plus épanouis », partage la trentenaire Alice Rapin dans un coup de gueule en forme d’anaphore « J’ai peur de ce monde de la “poudre aux yeux” ».

Elle rejoint les préoccupations d’un plus jeune Moonsoon Chicouard, 16 ans, effrayé pour son avenir, et celui de tellement de personnes autour de lui, effrayé par cette France qui ressemble donc « à un déferlement de haine, à une démocratie qui n’en est plus vraiment une où l’on tape sur des manifestants anti-racisme pour la seule et bonne raison que leur combat ne plaît pas aux partisans du candidat à la présidentielle ».

« La peur fait école... »

De cette peur manipulable, levier d’obtention du pouvoir, moteur classique et sélectif selon les enjeux du moment, ne pouvons-nous penser qu’il s’agit d’un cercle vicieux ? De la « mythologie de la sécurité », ne faut-il pas conclure que cette aspiration de sécurité répond aux revendications émises par les citoyens ?

« Urgente est la situation. Risque terroriste, risque sanitaire : risques urgents, état d'urgence. État d'extrême urgence donc, puisque les risques, de natures différentes, s'additionnent. Comment ne pas avoir peur ? » analyse l’enseignante Élodie Wahl.

Pourtant poursuit-elle « quand les canaux de diffusion de la peur sont partout, donc… quand la peur fait école, il me semble alors, et cela me fait PEUR, que si le totalitarisme existe déjà dans les têtes, il n'y a plus aucun obstacle pour qu'il s'impose dans les faits. »

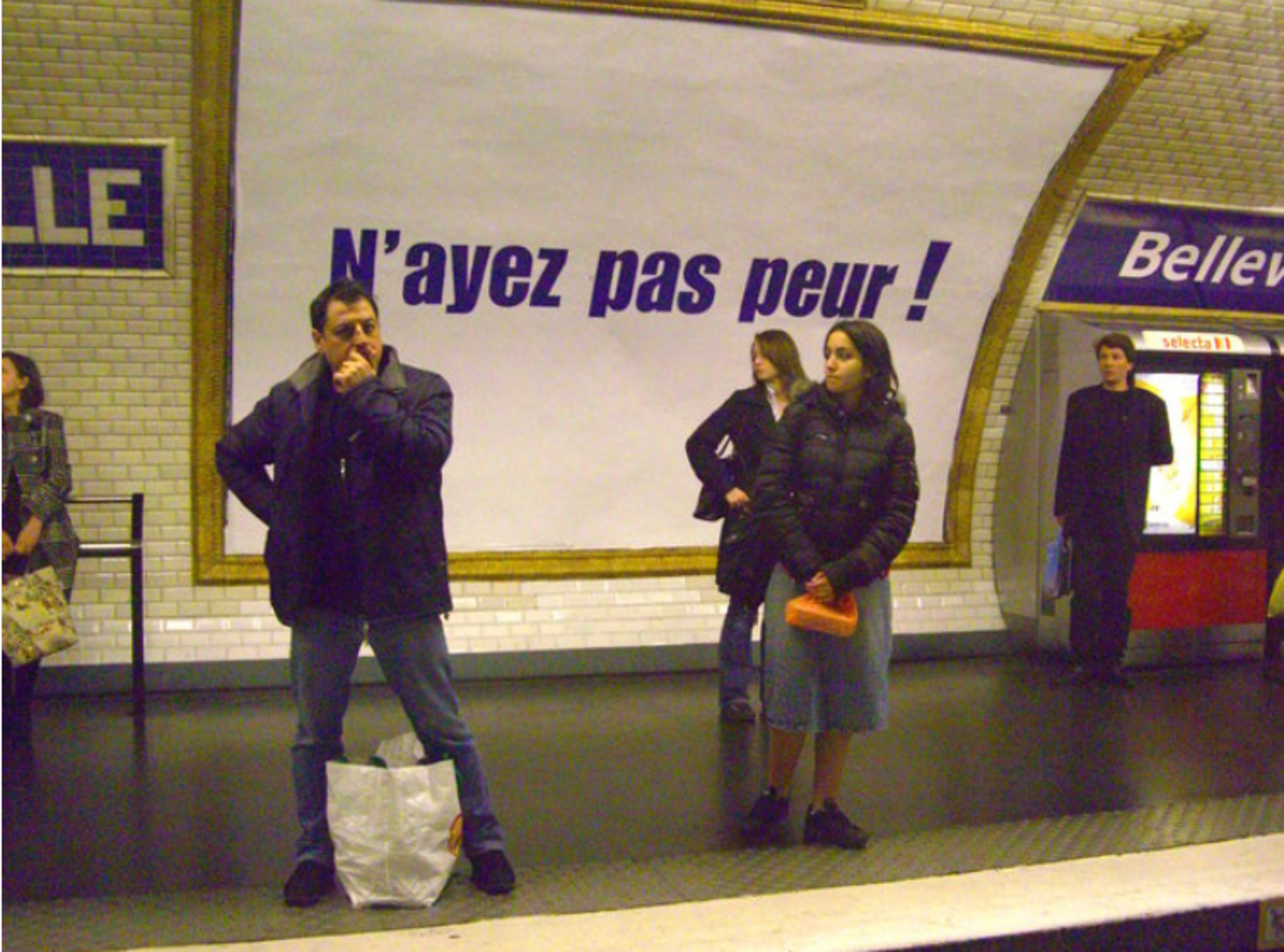

Agrandissement : Illustration 2

Et même quand ces peurs ne sont fondées sur rien de rationnel, elle prédomine dans l’espace public. Comme l’éclaire le documentariste Pierre-Oscar Levy : « en matière de politique migratoire en Europe, toutes les études sérieuses, comme celui de l’ OCDE démontre que le flux migratoire est extrêmement faible depuis 2 ans ».

Car « La peur a pour conséquence la perte définitive de toute réflexion, tout doute, toute recherche de bon sens, d’analyse, de recul. Elle amène à l’obéissance, la servilité, aveugle. Elle s’est bâtie sur plusieurs étapes dont l’une est la plus terrible : démolir toute opinion contraire, discréditer tout porteur d’une parole différente », complète Laurent Billard.

« À cette lâcheté que nos peurs, nous laisse en violence... »

Alors si « la peur doit changer de camp », de quels camps parle-t-on ? De Montesquieu à Hobbes en passant par Hannah Arendt, l’idée n’est pas nouvelle mais l’épidémie anxiogène du Covid, les attentats ou autres catastrophes climatiques éclairent le phénomène d’une lumière nouvelle : la peur de l’impuissance.

De la « peur de cette peur » pouvons-nous tirer quelque chose qui nous permettrait de nous libérer ?

Agrandissement : Illustration 3

La peur peut-elle être un facteur de délitement d’une société néo-libérale qui se nourrit de la peur ? Peut-elle aider à contrer cette « victoire de la société marchande, qui a transformé le vivant en marchandise, le bonheur des citoyens en PIB, le projet collectif en pouvoir d’achat individuel », ou ne reste que quelques individus « séparés, épars, plus ou moins tétanisés par ce rouleau compresseur, anxiogène car omniprésent » ?

La peur comme émotion primitive qui protège peut-elle nous permettre de survivre ou d’échapper au danger qui nous guette ? Peut-on envisager le lien social comme un rempart contre la peur ?

« Je prends le risque de vivre car je ne veux pas mourir, car je refuse de me laisser immobiliser par la peur qui me gagne parfois », conclue la poétesse Zaelle Noyoub quand on lui demande si elle a peur de voyager seule.

Alors la peur, bonne ou mauvaise conseillère ?