17 Février 2018

Le week-end des 17 et 18 Février a lieu à Berlin-Ouest le Congrès International Vietnam, un gigantesque rassemblement contre l’impérialisme, plus particulièrement contre la guerre menée par les Etats-Unis au Vietnam. A l’appel des Etudiants Socialistes Allemands (SDS, sur lequel je reviendrai le 11 Avril, date de l’attentat contre Rudi Dutschke) plus de 3000 membres de délégations d’une quinzaine de pays se retrouvent le 17 février à l’Université Technique pour un meeting de 14 h à 2 h du matin.

Ont appelé notamment pour l’Allemagne le SDS et les Falken, pour l’Autriche le SDS, pour l’Italie la Federazione Giovanile Socialista (PSUIP) et groupe Falce Martello, pour la Belgique les Jeunes Gardes et les Etudiants Socialistes, pour la Grande-Bretagne la Vietnam Solidarité Campaign (Youth Section) et Rebel, pour l’Irlande l’Irish Labour Association, et pour la France les Etudiants Socialistes Unifiés (ESU) et la Jeunesse Communiste Révolutionnaire (JCR).

Y prennent la parole de nombreux responsables d’organisation de soutien aux combattants vietnamiens, notamment Rudi Dutschke, Peter Weiss, Ernest Mandel, Tariq Ali, et Jean-Marie Vincent, alors membre du PSU. La référence à chaque nouvelle victoire au Vietnam, suite à l’offensive du Têt (voir mon article ici), est saluée par des tonnerres d’applaudissements. Tariq Ali attaque violemment le sommet de Glassboro aux États-Unis où Kossyguine et Johnson viennent de trinquer, alors que le Vietnam est dévasté par les bombardiers américains. Rudi Dutschke lie la lutte contre les États-Unis avec les batailles contre l’ordre bourgeois en Europe. Deux vétérans états-uniens du Vietnam décrivirent l’utilisation des Noirs comme chair à canon et entonnent le chant suivant: « Je ne veux pas aller au Vietnam, Parce que le Vietnam c’est là où je suis, Diable, non ! Je n’irai pas ! Diable, non ! Je n’irai pas ! »

La manifestation prévue pour le lendemain est frappée d’interdiction par les autorités de la ville aux mains des dirigeants SPD Schultz et Neubauer. Le dirigeant SPD Schultz déclare que sa police « nettoierait les rues avec un balai d’acier ». Neubauer dit au chef de la police : « Ça ne fait rien s’il y a quelques morts, il faut faire saigner un millier de têtes ». Le chef de la police démissionne. Son suppléant déclare qu’il « les frapperait si durement qu’ils allaient courir tous d’une traite jusqu’à Moscou ». Rien de nouveau en 1968 sous le ciel social-démocrate, à Berlin comme ailleurs.

Mai les camarades dirigeants du SDS sont déterminés et ont pris des dispositions pour défendre le droit d'expression. Parmi ces dirigeants, un certain Gaston Salvatori, étudiant à Berlin et neveu de Salvador Allende…

Au vu du succès et de la détermination des participants Congrès à l'Université Technique, les autorités vacillent, et la manifestation est finalement autorisée au dernier moment. Elle se déroule, sur près de 2 km dans Berlin, par grand froid, et dans une ambiance internationaliste à un point que je n’avais pas encore connue, avec une forêt de drapeaux des frères vietnamiens, des portraits de Ho Chi Minh, du Che, de Lénine, et bien sûr de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, victimes à Berlin, en 1919, soit moins de 50 ans plus tôt, de politiciens assassins sociaux-démocrates.

Plus de 20 000 manifestants traversent le Kurfurstendam en marchant et en courant, terminant par un rassemblement massif et des prises de parole. Berlin n’a pas assisté à une si belle journée depuis 1933. Les néo-nazis, justement, ont tentent d’attaquer le cortège. Mais nous les attendons, bien sûr… Encore une fois, le Vietnam rassemble contre l’impérialisme et les avatars de la barbarie capitaliste. Ce week-end est, pour la jeunesse anticapitaliste, une sorte de préparation de 68, même si seulement environ 350 militants français, de la JCR et des Etudiants Socialistes Unifiés, y participent.

Agrandissement : Illustration 2

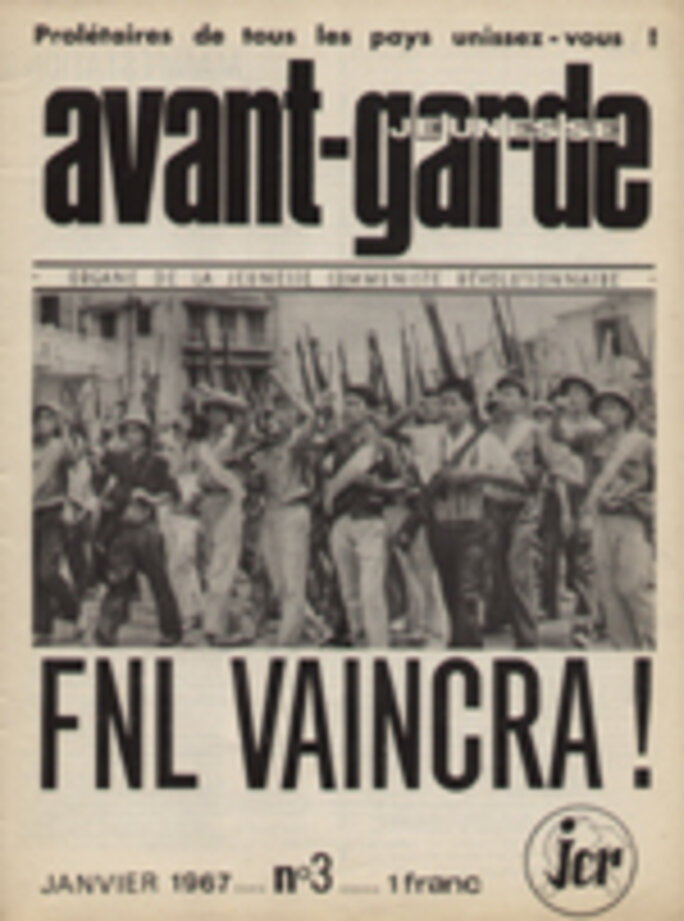

On lira avec intérêt le compte-rendu et l’analyse détaillée de ces journées à Berlin dans l’éditorial et l’article de Avant-Garde Jeunesse de février-mars 1968, des pages 2 à 6.

Ce week-end a aussi des conséquences sur la vie politique allemande, que Jean-Marie Vincent raconte ici.

Le succès du Congrès Vietnam International il y a juste 50 ans vient de loin. Depuis des années, l’opposition à la guerre impérialiste monte parmi les travailleurs et la jeunesse, avec des protestations de forme très diverses, de la pétition à l’action directe contre les représentants, symboles et intérêts impérialistes.

Les origines et le déroulement de la guerre du Vietnam ont été rappelés à grands traits dans un article précédent déjà cité. L’enjeu est d’emblée géostratégique : porter un coup d’arrêt définitif à toute dynamique révolutionnaire en Asie. Je présente ci-dessous l’apport de la mobilisation anti-impérialiste à Mai 68 en France, liée à celle de l’Europe et du reste du monde. Celle au Japon fera l’objet d’un article à part le 26 février, et aux Etats-Unis le 16 mars.

Pour une vision d’ensemble de la suite de la guerre du Vietnam jusqu’à la défaite impérialiste, je conseille de voir ce document assez complet diffusé sur ARTE en octobre: « La sale guerre du Vietnam ».

La solidarité avec le Vietnam est le terrain d’action commune des nouvelles organisations de jeunesse européennes. Une première manifestation européenne a lieu à Liège le 15 octobre 1966. Une coordination permanente est constitué le 11 septembre 1967 lors de la Conférence de Bruxelles. C’est elle qui assure la préparation du Congrès Vietnam International des 17-18 février 1968 à Berlin.

En novembre 1966 se tient la première réunion du « Tribunal international contre les crimes de guerre commis au Vietnam », encore appelé Tribunal Russell, du nom du célèbre philosophe anglais qui accepta de le parrainer. Son but: « d’établir sans crainte de quiconque ni à la faveur de qui que ce soit toute la vérité sur cette guerre ». Vingt six témoins de différents pays sont envoyés au Viêt-nam. Auparavant de nombreuses manifestations anti-guerre ont lieu en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Japon et surtout aux USA où les pertes de l’armée américaine ne donnent aucune envie de se battre aux futurs appelés.

En France, trois collectifs animent la campagne de solidarité avec le Vietnam. Le Comité Vietnam national (CVN) voit le jour le 30 novembre 1966, à l’occasion de ses « Six Heures », avec à la tribune du Palais de la Mutualité, le philosophe Jean-Paul Sartre, le physicien Alfred Kastler, le mathématicien Laurent Schwartz, l’historien Pierre Vidal-Naquet… Forts des luttes menées avec les combattants algériens et de leur soutien à Cuba , les jeunes révolutionnaires français sont très fortement engagés dans le CVN, à commencer par la JCR et les étudiants du PSU. J’ai déjà signalé, dans un article précédent, l’importance des Comités Vietnam dans la politisation et la mobilisation des lycéens. Dans la foulée, de nombreux comités locaux sont rapidement créés.

Plus tard, en Février 1967, l’Union des Jeunesses Communistes marxistes-léninistes (UJCml - maoïste) constitue les Comités Vietnam de Base (CVB), animés notamment par Thiennot Grumbach, Jean-Pierre Le Dantec, et Jean-Pierre Olivier de Sardan.

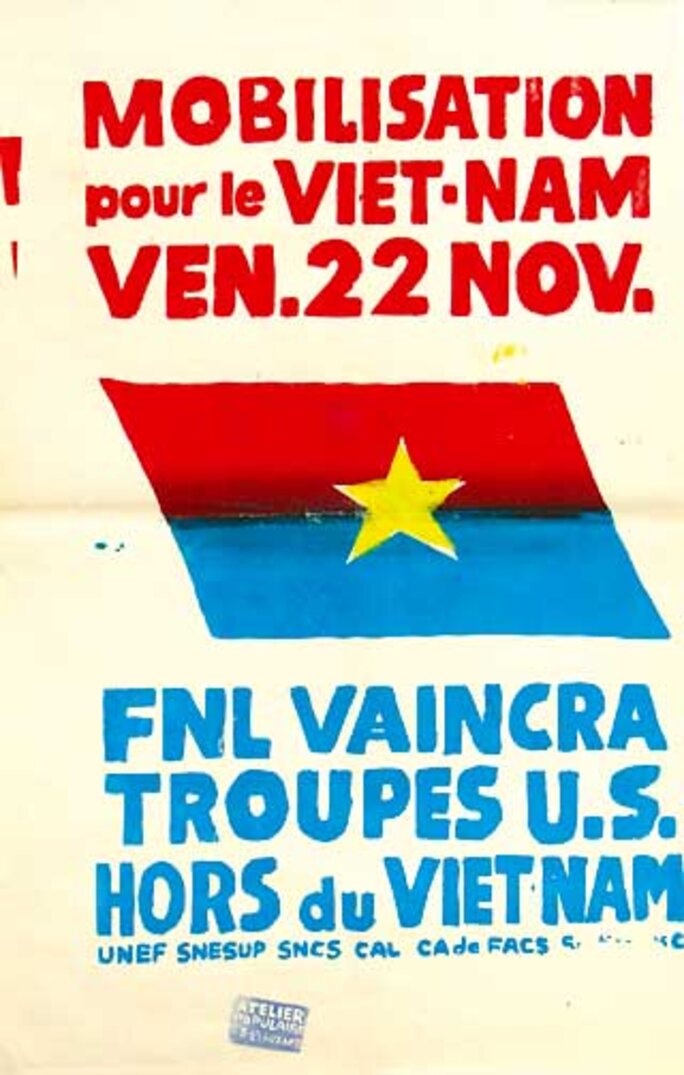

Le PCF dirige un collectif comprenant des syndicats, dont la CGT et des associations, notamment le Mouvement de la Paix. Son mot d’ordre « Paix au Vietnam », conforme à la politique de « coexistence pacifique » ordonnée par Moscou, s’opposait au « FNL Vaincra ! » des CVN et CVB. Le PCF rejette toute unité avec les militants du CVN et des CVB. Les maoïstes ne voulent pas entendre parler des « social-impérialistes » soviétiques. Le CVN rassemble en son sein des militants communistes, intellectuels et progressistes de divers courants et réussit souvent à imposer l’unité lors des grandes manifestations. Les représentants du FNL travaillent très intelligemment avec les trois collectifs.

Un appel très unitaire lance fin 1967 la campagne « Un bateau pour le Vietnam ». Mettre photo Tribune socialiste: https://i1.wp.com/www.institut-tribune-socialiste.fr/wp-content/uploads/2017/12/25-UN-BATEAU-POUR-LE-VIETNAM.jpg?resize=768%2C968

L’activité de solidarité redouble d’intensité au début de l’année 1968, les Américains ayant décidé de bombarder les villes de la République du Nord-Viêtnam. La campagne de solidarité se déroule dans toute la France. Les « Six heures pour la victoire du peuple viêtnamien » organisées au Cirque de Rouen le 1er mars 1968 rassemblent 1.300 personnes. Au cours de cette campagne les militants JCR n’hésitent pas à mener des actions minoritaires « musclées », interdisant une « réunion pro-américaine », à Strasbourg le 11 janvier, et une autre à Reims le 2 février 1968. À Besançon, les militants du CVN font irruption dans une salle où a lieu une conférence sur les États-Unis, et s’en vont après avoir fait une quête pour les combattants du FNL.

Ces actions, reprises par les militants maoïstes, rompent avec les manifestations et pétitions traditionnelles de la gauche, volontiers qualifiées par les JCR de « manifestation traîne-savates». Le slogan « FLN vaincra ! » contraste avec le timide « Paix au Vietnam ! » du PCF, soumis aux nécessités de la coexistence pacifique. Face aux souffrances endurées par les peuples soumis à l’impérialisme l’utilisation de la violence, même minoritaire, est justifiée. L’impérialisme doit comprendre qu’il aura bientôt plus à perdre qu’à gagner en détruisant le Vietnam. Comité Vietnam national (CVN), mouvement du Milliard pour le Vietnam, Association médicale franco-vietnamienne, Comités Vietnam de base (CVB), tous contribuent à faire prendre conscience que la lutte généralisée et organisée de tout un peuple, avec l’appui du mouvement anti-impérialiste, peut faire reculer un adversaire cent fois mieux armé.

Source: La Cloche, bulletin de la JCR Charleville-Mézière, Juin 1967

En France, ces luttent contribuent, avec ou après l’Algérie, à former une nouvelle génération de révolutionnaires. Certains seront invités dans les zones de guerre. Voici par exemple l’extrait d’un article du militant révolutionnaire et chirurgien Jean-Michel Krivine, témoin au Tribunal Russel après avoir été invité par le PC vietnamien à séjourner en mars 1967 dans le Nord Viêt-nam, puis en septembre 1967 dans les zones libérées du Sud:

« En premier lieu, la sauvagerie des bombardements US n’avait aucune limite. Après avoir quitté la capitale, j’ai dû constater que jusqu’au 17e parallèle, pas un bâtiment en dur n’avait été épargné par l’aviation américaine. Je devais enquêter notamment sur l’usage des bombes à billes et du napalm ainsi que sur les bombardements d’établissements hospitaliers. On m’a conduit dans tous les hôpitaux de province et dans plusieurs hôpitaux de district. Ils étaient tous marqués de larges croix-rouges et situés le plus souvent hors de la ville. Tous avaient été bombardés à plusieurs reprises, rasés et j’ai rapporté du carrelage de bloc opératoire recouvert de flaques de napalm. Il en allait de même des écoles et des habitations. Au Sud nous avons interrogé beaucoup de témoins qui nous ont détaillé les ratissages, bombardements, défoliations, opérés par les Américains et leurs protégés.

Mais en même temps nous avons été les témoins du formidable élan de la population pour résister et chasser l’envahisseur. J’ai pu observer admirativement comment la vie s’organisait sous terre dans les zones les plus bombardées du Nord : les écoliers étudiaient dans des tranchées, la tête recouverte d’un chapeau de paille tressée pour les protéger des billes, les hôpitaux décentralisés fonctionnaient en sous-sol et les salles d’opération souterraines étaient éclairées avec des phares de vélo, les magasins et les salles de réunion étaient creusés dans le sol. »

Au cours de son voyage dans le Sud du pays, Jean-Michel Krivine est accompagné par Roger Pic, qui réalise le premier documentaire, « Vietnam: les maquis du Sud » qui décrit les conditions de vie et de combat du Front National de Libération (FNL).

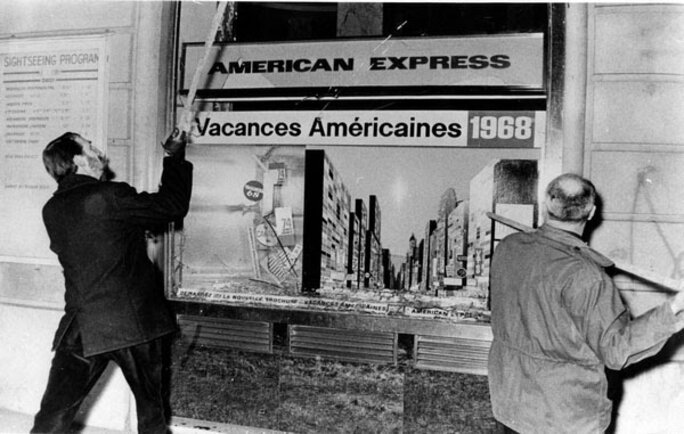

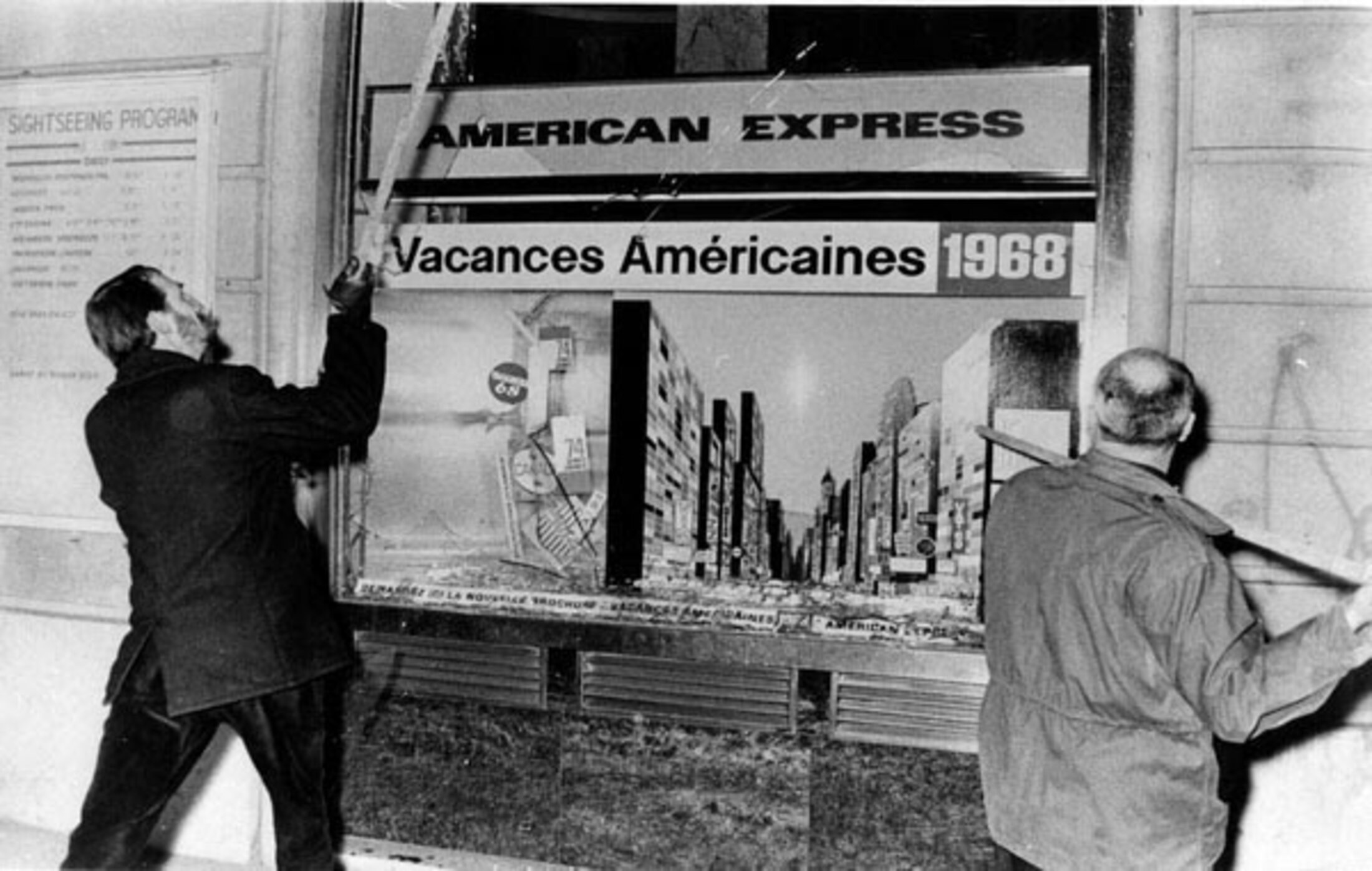

Mai 68 a un autre rapport, évènementiel mais pas fortuit, avec le Vietnam. Le 18 mars 1968, une centaine de militants attaquent le siège parisien de l’American Express dans le quartier de l’Opéra (vitres brisées, drapeau américain brûlé). Les flics arrêtent Xavier Langlade, le responsable du service d’ordre de la JCR, convaincus de tenir l’occasion de le mettre à l’ombre. Mais Xavier est étudiant à Nanterre, ce qui ne sera pas sans conséquences…Des arrestations de lycéens ont aussi lieu les jours suivants. Alors Nanterre s’embrase. Les étudiants exigent leur libération et occupent la Tour qui domine le campus. Les étudiants sont relâchés, mais l’agitation ne cessera plus et de Nanterre gagnera le Quartier latin…J’y reviendrai bien sur le 22 mars, avec la création du mouvement du même nom, puis le 2 mai…

Agrandissement : Illustration 5

Les courants politiques qui ont un rôle déterminant dans le déclenchement de Mai 68 sont très engagés dans les activités de solidarité. Ils ont beaucoup appris sur ce terrain: poursuite de la politisation anti-impérialiste et anticapitaliste déjà apportée par la guerre de libération en Algérie, manifestations combattives ou même clandestines, slogans rythmés (« Salut à vous frères vietnamiens… »), actions spectaculaires telles banderoles aux lettre de feu (« FNL vaincra ») en travers des boulevards, contre les consulats fantoche et US, les firmes des Etats-Unis, les bâtiments de la VIe Flotte dans la Méditerranée, ou encore soutien déserteurs américains.

De très belles pages internationalistes ont été écrites durant ces années, portées par le mouvement ouvrier et la jeunesse de nombreux pays. « Il était cependant bien tard » écrit Jean-Michel Krivine en ajoutant: « Le peuple vietnamien aurait pu gagner son indépendance en 1936-37 au moment du Front populaire en France ; ou en 1945, si Paris n’avait pu envoyer un corps expéditionnaire à la reconquête de son ancienne colonie ; ou en 1954 si Pékin et Moscou n’avaient pas passé un deal avec Paris ; ou encore en 1968, à la suite de l’offensive du Têt. Il a fallu attendre 1975, après des décennies de destructions et d’épreuves qui auraient pu être épargnées aux forces de libération et à la population tout entière. »

*******

L’historique de la solidarité aux Etats-unis sera traité le 16 mars, date anniversaire du massacre de My Lai, un Oradour sur Glane perpétré par les USA et un tournant dans la mobilisation.

Pour ceux que le cinéma et l’image intéresse particulièrement, je conseille la lecture de cet article: Les images clivantes du Vietnam. Stratégies et tactiques cinématographiques.

*******

Bibliographie succincte

- Presse

C’est dans la presse militante que l’on trouve l’essentiel des informations sur les activités de solidarité: L’Humanité, Tribune Socialiste, Avant-garde Jeunesse.

Autres

- Camille Scalabrino S. (1977) : Une divergence vietnamienne. Pratiques historiennes et analyse des idéologies. Contribution à l’histoire du Front solidarité Indochine, polycopié.

- Front solidarité Indochine (1972) : Autour du voyage à Pékin, « Document n° 1 » (articles de la presse vietnamienne) et « Document n° 2 » (interview de Zhou Enlai). Paris : Maspero.

- Rousseau S. (2002) : La colombe et le napalm. Les chrétiens français, les guerres d’Indochine et le Vietnam 1945-1975. Paris : Ed. du CNRS, Paris.

********

Articles déjà publiés dans la série "Mai 68 au jour" qui offrira plus de 70 articles sur l’année:

- 5 Janvier 68: Dubcek accède au pouvoir en Tchécoslovaquie

- "Eh bien non, nous n'allons pas enterrer Mai 68", par A. Krivine et A. Cyroulnik

- 26 Janvier 68: Caen prend les devants

- 27 janvier 68: les lycéens font collection de képis de policiers

- 29 Janvier 68: Fidel écarte les dirigeants pro-soviétiques

- 31 janvier 68: Vietnam, l’offensive d’un peuple héroïque

- Mai 2018 : sous les pavés la rage, par Jacques Chastaing

- Mai 68 vu des Suds

- 6 Février 68: grand Charles et grand cirque à Grenoble

- 14 février 68: combat pour le cinéma