Suite de : The Lancet : avenir des soins et de la recherche clinique en matière d'autisme 4

Dépistage, évaluation et diagnostic

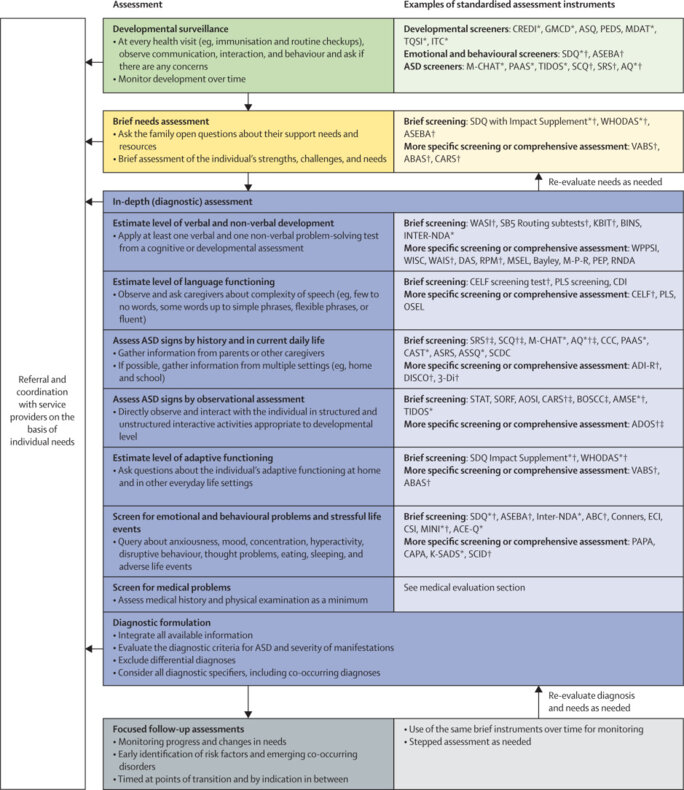

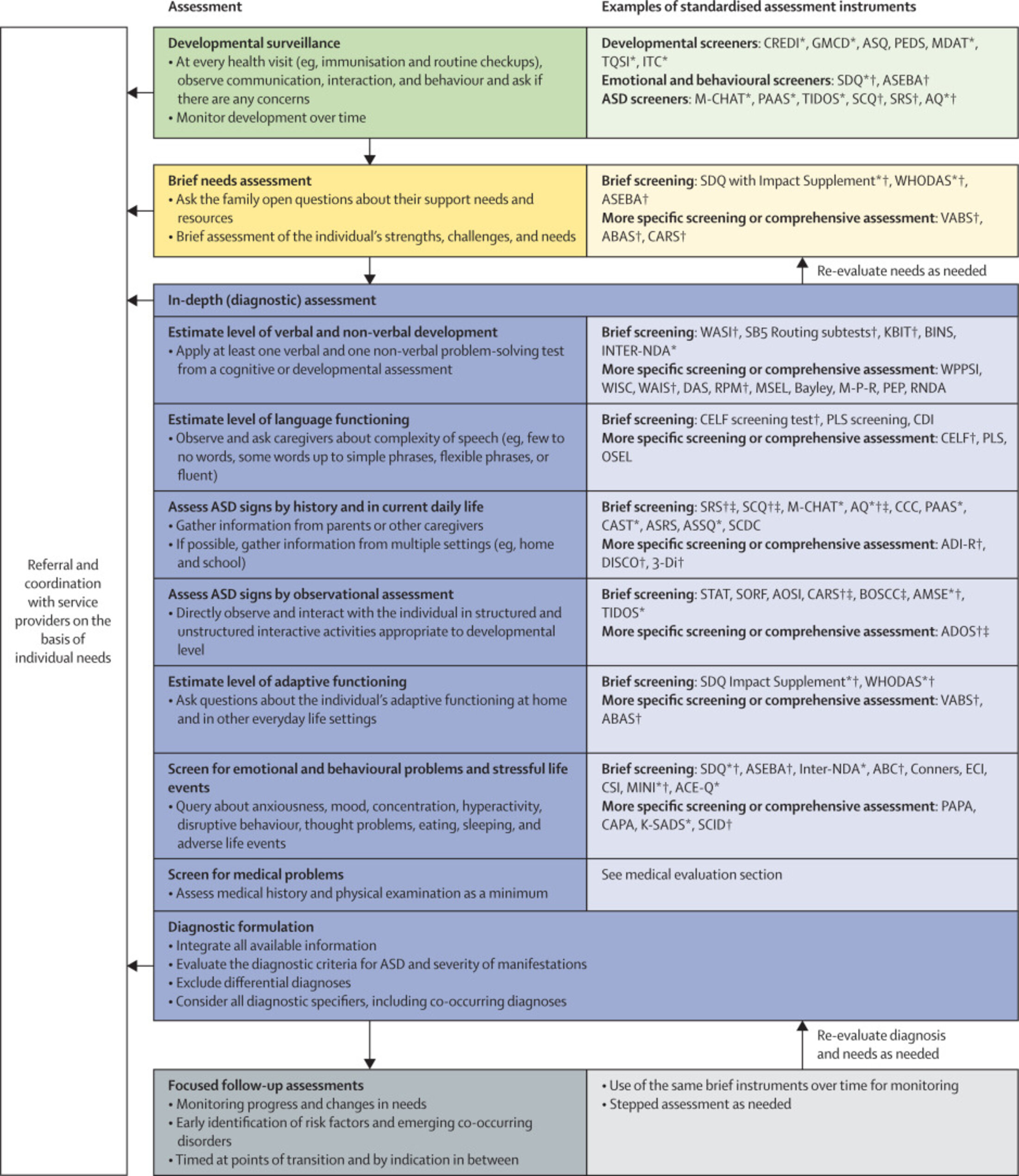

Agrandissement : Illustration 1

L'objectif principal d'une évaluation diagnostique est d'éclairer la planification du traitement avec la personne et sa famille. Comme il n'existe pas de traitement unique de l'autisme, l'évaluation doit non seulement décrire les caractéristiques de l'autisme, mais aussi le profil des forces et des besoins de la personne, ainsi que les circonstances, les ressources et les motivations de la famille qui pourraient avoir une incidence sur les résultats et les soins.

Qu'est-ce qu'une évaluation adéquate ou appropriée ?

Bien qu'affirmer qu'il faut plus qu'un diagnostic semble simple, la réalité est bien plus complexe. Il est compréhensible que pour de nombreuses familles et adultes autistes, la principale préoccupation au moment de la consultation initiale d'un expert soit le diagnostic, ce qui peut être dû en partie à la méconnaissance du fait qu'il n'existe pas de traitement unique de l'autisme et que le développement d'une personne autiste est déterminé par d'autres facteurs autant que par la condition elle-même. Néanmoins, dans certains pays et régions, le fait de disposer d'un diagnostic officiel d'autisme permet d'accéder à des services et à des financements qui ne seraient pas disponibles autrement, ce qui reflète l'influence des systèmes de soins de santé.

Au-delà de la documentation qui permet l'accès aux services au sein des systèmes de soins, le destinataire principal de la plupart des évaluations est la famille ou, pour les adolescents et les adultes qui parlent couramment, l'individu. Les évaluations diagnostiques doivent tenir compte de ce que la famille sait déjà, de ce qu'elle veut savoir et des informations qui l'aideront à comprendre, à soutenir et à défendre les intérêts de son enfant ou du membre de la famille affecté. Ces facteurs peuvent être perdus lorsqu'un prestataire pose un diagnostic rapide sans compiler davantage d'informations, ou parfois même dans des rapports écrits longs et détaillés qui ne tiennent guère compte des questions soulevées par la famille (par exemple, en incluant de longues listes de traitements coûteux que la famille ne peut pas se permettre).

De nombreuses lignes directrices officielles proposent une évaluation multidisciplinaire pour répondre aux caractéristiques de base de l'enfant (ou de l'adolescent, ou de l'adulte) et de la famille (figure 8). Il existe un large consensus sur la nécessité de recueillir les antécédents, d'observer l'individu sur le plan clinique et d'évaluer plus largement le fonctionnement actuel et le contexte familial. Cependant, le résultat pratique de ce processus (au-delà de l'établissement d'un diagnostic), la manière de le faire (par exemple, par des méthodes standardisées ou informelles, des questionnaires, des entretiens, l'examen des dossiers médicaux ou des tests directs) et le contexte (par exemple, lors d'une visite standard au cabinet, dans une salle de consultation, ou lors d'une observation formelle à la clinique ou à l'école) sont rarement définis. Pour la plupart des lignes directrices, un diagnostic clinique consensuel établi par des diagnosticiens experts est considéré comme l'étalon-or, mais peu de tentatives ont été faites pour tester la fiabilité dans le temps ou entre cliniciens de telles évaluations, ou même pour envisager comment un tel test pourrait être effectué. Les études qui ont abordé ces questions dans le cadre de l'autisme (en comparant les différents sous-types précédents de troubles du spectre de l'autisme) ont trouvé beaucoup de variations.

Agrandissement : Illustration 2

Figure 8 - Processus d'évaluation et exemples d'instruments standardisés pour l'évaluation de l'autisme

Certains facteurs qui ont été identifiés à plusieurs reprises comme des facteurs déterminants des résultats, tels que les compétences linguistiques, les capacités cognitives, les capacités d'adaptation et les problèmes de santé mentale et physique associés, sont considérés comme essentiels dans certaines directives, mais pas dans d'autres, en partie en fonction de la région et de la catégorie professionnelle des rédacteurs des directives. Dans certains guides de pratique clinique, l'évaluation de ces variables est considérée comme relevant de la responsabilité des écoles ou des services sociaux (c'est-à-dire en dehors du système de soins de santé), qui peuvent tous deux ne pas exister dans certains contextes. La recherche a établi que les résultats tout au long de la vie sont affectés par des facteurs au-delà du diagnostic, y compris les compétences cognitives ou linguistiques ou les conditions concomitantes ; pourtant, il existe peu d'études systématiques sur la façon dont ces variables contribuent aux réponses aux différents traitements. Ce manque de connaissances nous ramène aux questions discutées précédemment sur la nécessité de savoir quelles interventions fonctionnent pour qui et quand, ce qui a des implications sur ce qui doit être évalué.

Il est également raisonnable de soulever la question de savoir à quel moment un diagnostic formel d'autisme fait une différence (au-delà de la prise en compte d'autres facteurs tels que les retards cognitifs ou de langage, les problèmes de santé mentale et d'autres caractéristiques). Un diagnostic fait clairement la différence dans de nombreuses circonstances : par exemple, pour obtenir une intervention précoce auprès de jeunes enfants verbaux mais clairement autistes, pour créer un programme de thérapie cognitivo-comportementale approprié pour un adolescent autiste anxieux, ou pour choisir un médicament adapté à un enfant plus âgé présentant un autisme et un trouble du déficit de l'attention/hyperactivité. Cependant, il arrive parfois qu'un diagnostic ne fasse pas de différence. Un diagnostic valide est une étape nécessaire à l'élaboration d'un plan de traitement adéquat, mais il doit être considéré comme un début et non comme une fin.

Comme indiqué précédemment, l'absence de diagnostic ne devrait pas empêcher le lancement d'une intervention, même si, à long terme, des évaluations adéquates sont importantes pour faire correspondre les besoins d'un enfant ou d'un adulte autiste et de sa famille avec les services.

Une autre considération importante est de savoir si les évaluations par un seul prestataire sont suffisantes pour poser un diagnostic d'autisme, ou si plusieurs disciplines sont nécessaires. Les évaluations par un seul prestataire sont moins coûteuses, plus réalistes pour les LMIC [pays à faible revenu] et plus faciles à organiser et à rembourser, même dans les HIC [pays à haut revenu]. Dans certaines études, les familles les préfèrent.

La participation de plusieurs prestataires à une même évaluation nécessite du temps pour maximiser l'efficacité de l'équipe et maintenir une communication interne claire avec la famille ou la personne, et entraîne souvent que les familles et les personnes autistes doivent fournir les mêmes informations à plusieurs reprises. D'autre part, certains prestataires uniques peuvent ne pas avoir les compétences nécessaires pour observer, mesurer et discuter avec les familles de l'ensemble des problèmes affectant les enfants ou les adultes.

Kanne et Bishop soulignent que, malgré la crise des listes d'attente pour les évaluations dans certains centres dans de nombreux pays et communautés, les raccourcis visant à accélérer le processus de diagnostic (par exemple, la capture vidéo à distance ou les tests biologiques) ne répondent pas réellement au problème. Ces raccourcis ne tiennent pas compte du fait que les résultats cruciaux d'une évaluation diagnostique sont renvoyés à l'individu, à la famille et aux autres prestataires de soins concernant le profil des forces et des besoins de l'individu, ainsi que la fourniture de recommandations individualisées pour l'intervention et les soins tout au long du développement (pour un exemple de recherche concernant la fourniture d'un retour d'information pour une condition différente, voir Schechter et al). En outre, de nombreuses données indiquent que les diagnostics reposant sur des informations standardisées sont plus fiables d'un site à l'autre et plus valides dans le temps que les évaluations réalisées par un seul clinicien. L'inclusion d'informations provenant à la fois du rapport de l'aidant et de l'observation clinique augmente la fiabilité et la validité des diagnostics.

L'intention de tout outil de diagnostic, tel qu'un instrument médical (par exemple, un thermomètre ou un stéthoscope), n'est pas de fournir une réponse inattaquable, mais de fournir des données standardisées à un clinicien qui peut les utiliser, avec d'autres informations, pour permettre au clinicien de formuler un diagnostic et un plan de soins approprié au fil du temps. Ainsi, exiger des cliniciens qu'ils utilisent au moins un instrument standard dans la documentation de la sévérité des signes de l'autisme, en étant conscients des forces et des limites de cet instrument, semble être une norme minimale appropriée, en particulier si l'instrument peut être utilisé comme point de référence dans des évaluations ultérieures. Le fait de savoir qu'il existe un potentiel de changement impose au prestataire la responsabilité de documenter les améliorations, ce qui est actuellement relativement rare. La rareté des instruments standardisés représente un défi dans les PFR, en particulier dans ceux qui comptent de nombreuses langues différentes, mais elle commence à être prise en compte par le développement d'instruments conçus au niveau national qui peuvent être traduits au moins dans les principales langues utilisées par les prestataires, voire par toutes les familles.

L'approche par étapes et l'approche personnalisée de la santé pour l'évaluation de l'autisme

Parallèlement au modèle de soins par étapes et de santé personnalisée que nous avons proposé pour les interventions, nous recommandons également une approche intégrée par étapes et personnalisée pour l'évaluation des profils développementaux et fonctionnels de tous les troubles du développement neurologique, en mettant l'accent sur les besoins individuels et familiaux (figure 8). Cette approche permet d'inclure un groupe plus large et plus hétérogène d'enfants et d'adultes, au-delà de ceux qui reçoivent un diagnostic d'autisme, et d'éviter les évaluations séquentielles spécifiques à un trouble (par exemple, un parcours d'évaluation pour l'autisme, suivi d'un autre pour le trouble du déficit de l'attention/hyperactivité), en se concentrant sur le développement d'un plan d'intervention personnalisé et sur le suivi des changements. Ce modèle est lié à notre approche d'intervention échelonnée et personnalisée, qui passe de l'adaptation des besoins évalués à des interventions plus larges et non spécifiques à des interventions de plus en plus intenses et spécifiques, en fonction des priorités identifiées pour l'individu et la famille.

De nombreux enfants autistes sont d'abord adressés pour des difficultés caractéristiques d'autres troubles du développement neurologique, comme un retard de langage ou des problèmes d'attention. Inversement, les enfants qui sont adressés pour des préoccupations concernant un possible autisme peuvent avoir d'autres troubles du développement neurologique mais pas d'autisme. Une approche par étapes et personnalisée permet de prendre en compte ces chevauchements de troubles dès le départ, ce qui est différent des systèmes dans lesquels les personnes autistes et atteintes d'autres troubles du développement neurologique sont orientées vers différents services (par exemple, les services d'éducation ou de santé mentale, ou les services sociaux ou médicaux, en fonction de leurs diagnostics ou de leurs besoins) dès leur plus jeune âge.

Nous proposons un modèle de soins par étapes et personnalisés qui peut être ajusté à mesure que les besoins hétérogènes évoluent avec le développement et que des chevauchements apparaissent entre les catégories de diagnostic et les niveaux de capacité intellectuelle. Contrairement à notre section sur l'intervention, nous décrivons d'abord les résultats empiriques concernant la surveillance, le dépistage et les évaluations, puis nous revenons pour examiner plus en détail le modèle de soins par étapes et d'évaluation personnalisée de la santé.

Critères de diagnostic de l'autisme

Les critères diagnostiques des versions actuelles du DSM-5 et de la CIM-11 sont applicables à tout âge et à tout niveau de langage et de fonctionnement intellectuel, avec un éventail de manifestations possibles. Les difficultés de communication sociale doivent être plus importantes que celles attendues, compte tenu du niveau de développement général de la personne. Plusieurs comportements répétitifs ou restreints différents sont nécessaires pour poser un diagnostic, mais les preuves de ces comportements, comme pour les déficits de communication sociale, peuvent être obtenues à partir de l'historique du développement. Un diagnostic d'autisme requiert également la preuve d'une altération cliniquement significative du fonctionnement actuel, telle que des aptitudes limitées à la vie quotidienne, une détresse psychologique ou un besoin de soutien dans des contextes quotidiens tels que la crèche, l'école, l'emploi ou la communauté.

Un changement important dans le DSM-5 et la CIM-11 a été la suppression des sous-types de troubles du spectre autistique (par exemple, le trouble autistique, le syndrome d'Asperger et le trouble envahissant du développement non spécifié autrement), les regroupant sous le diagnostic unique de trouble du spectre de l'autisme, ou autisme. Au lieu de sous-types catégoriels peu fiables, le DSM-5 et la CIM-11 exigent l'établissement d'un profil des forces et faiblesses individuelles, y compris le niveau de fonctionnement intellectuel, langagier et adaptatif, ainsi que toute condition neurodéveloppementale, de santé mentale et médicale concomitante (voir également le guide clinique 128 du National Institute for Health and Care Excellence du Royaume-Uni). Comme nous l'avons mentionné plus haut, ces changements sont susceptibles de reconceptualiser radicalement le domaine en faisant de l'objectif principal d'une évaluation diagnostique une source d'information pour la planification du traitement et la fourniture de services en fonction des besoins, et de fournir des données pour le suivi des progrès et l'anticipation des besoins ultérieurs (en partant du principe que les besoins changent et que des améliorations peuvent survenir), plutôt que de fournir un diagnostic catégorique. L'introduction du terme d'autisme sévère dans cette Commission (tableau 2) vise à amplifier les spécificateurs cliniques qui sont inclus dans les deux systèmes de diagnostic, dans le but d'informer et d'aider à individualiser les interventions, le soutien et les soins pour certaines des personnes autistes les plus vulnérables - qui, malgré tout, ont le potentiel de vivre une vie meilleure.

Identification précoce et surveillance

L'identification précoce des signes cliniques de l'autisme est la première étape pour faciliter une orientation rapide vers une évaluation et un diagnostic. Dans de nombreux cas, les caractéristiques de l'autisme et d'autres troubles neurodéveloppementaux sont apparentes dès le début du développement, bien que la spécificité de ces signes ne soit pas encore claire. Des études rétrospectives et prospectives, y compris celles basées sur des modèles de fratries à haut risque, ont montré que l'apparition des signes d'autisme est variable au cours des premières années de vie, avec des différences de groupe neurobiologiques suggestives potentiellement mesurables plus tôt, et avec des différences comportementales plus nettes émergeant à partir de l'âge de 12 mois.

Certains enfants présentent un développement retardé et atypique dès le début de la vie, d'autres un plafonnement du développement au fil du temps, et certains montrent une perte des compétences déjà acquises. Les cas de régression de ce type (principalement dans les compétences sociales, y compris le langage) vers l'âge de 15-18 mois semblent être relativement uniques à l'autisme et à certaines maladies neurologiques génétiques rares, comme le syndrome de Rett. D'autres enfants présentent des signes qui ne deviennent clairement visibles que plus tard, généralement lors d'interactions sociales plus complexes avec des pairs et des adultes non familiers. Ainsi, l'hétérogénéité est présente dès le plus jeune âge, y compris dans les schémas d'apparition et de progression.

Le dépistage se fait par l'administration d'un bref questionnaire ou examen, généralement à un seul ou à quelques âges prédéterminés, afin d'identifier rapidement les individus nécessitant une évaluation approfondie. Il existe un large éventail d'instruments de dépistage de l'autisme, des retards généraux de développement et des problèmes émotionnels et comportementaux (figure 8). Cependant, les avis divergent, certains étant fortement favorables et d'autres non, quant à la force des preuves de leur utilisation dans le cadre d'un dépistage universel spécifique à l'autisme en l'absence de toute préoccupation des parents ou du clinicien. Une méta-analyse de la liste de contrôle modifiée pour l'autisme chez les tout-petits, révisée avec suivi et évaluée par les parents [M-CHAT R], qui est l'outil de dépistage spécifique de l'autisme le plus étudié, a révélé une sensibilité globale de 0-83 (IC à 95 % : 0-75-0-90) et une spécificité globale de 0-51 (0-41-0-61).

Néanmoins, bien qu'il soit possible d'identifier certains enfants autistes avant que les parents ou les professionnels n'expriment leurs inquiétudes, dans les études avec suivi systématique jusqu'au milieu de l'enfance, l'autisme passe inaperçu chez de nombreux enfants dépistés.

Les valeurs prédictives positives sont faibles dans les études de la population générale (15 % dans Guthrie et al, 6 % dans Yuen et al ), avec des valeurs plus élevées, mais encore modérées (par exemple, 53 %) chez les individus issus de populations à haut risque et présentant des problèmes de développement déjà identifiés.

D'autre part, le processus de dépistage, même en cas de "faux positifs", peut amener les médecins de soins primaires à orienter plus tôt et plus souvent les patients vers des services d'intervention et de soutien, y compris les enfants atteints d'autres troubles du développement neurologique (mais pas d'autisme) qui sont identifiés par le processus de dépistage.

Il existe un équilibre entre les coûts et les avantages relatifs des faux positifs et des faux négatifs dans le dépistage ; les faux positifs peuvent conduire à une évaluation inutile et à l'inquiétude des parents, tandis que les faux négatifs peuvent conduire à une sous-identification, à un diagnostic tardif et à un retard dans l'intervention.

Dans les pays autres que les États-Unis, le concept plus large de surveillance du développement est le suivi continu et systématique du développement au fil du temps, y compris l'utilisation intégrée de l'observation clinique, l'interrogation des parents sur leurs préoccupations, les antécédents familiaux et l'utilisation d'instruments de dépistage répétés dans le temps.

Les instruments de dépistage de l'autisme permettent également d'identifier les enfants présentant des troubles neurodéveloppementaux plus larges. La surveillance universelle du développement des nourrissons est courante dans certains pays et régions. La variabilité de l'émergence des signes précoces de l'autisme, autre exemple de son hétérogénéité, souligne l'utilité d'une surveillance dans laquelle les enfants sont suivis à intervalles réguliers au cours de leurs premières années et les familles peuvent être orientées vers un soutien. Cependant, l'accès aux soins de santé universels est limité, voire inexistant, dans de nombreux endroits, notamment dans les PRF. Dans ces circonstances, les contacts opportunistes, tels que les visites de vaccination, peuvent être utilisés comme un moyen d'identifier le développement atypique précoce.

Il est important de reconnaître que de nombreux praticiens de santé (y compris les médecins généralistes et les pédiatres) n'ont pas de compétences et de formation spécialisées dans la manifestation des troubles du développement neurologique chez le nourrisson. Par conséquent, la formation des professionnels aux signes précoces du neurodéveloppement atypique reste une priorité absolue si l'on veut que l'identification, le diagnostic et les interventions en matière d'autisme se fassent en temps utile.

Des descriptions des signes précoces de l'autisme sont disponibles pour soutenir les professionnels et sensibiliser le public. En outre, des facteurs de risque bien établis pour l'autisme ont été identifiés, notamment les parents qui s'inquiètent de la possibilité que leur enfant soit autiste, les naissances prématurées, les antécédents familiaux d'autisme et un certain nombre de syndromes génétiques tels que la sclérose tubéreuse complexe et le syndrome du X fragile.

Il est tout aussi important de prendre conscience des biais d'orientation et de reconnaissance liés au sexe, à l'origine ethnique et au désavantage social, qui peuvent affecter l'identification en temps utile des problèmes de développement neurologique, le diagnostic d'autisme et l'accès à des services tels que le soutien scolaire.

Malgré la disponibilité de ces informations sur les signes précoces et les facteurs de risque connus de l'autisme, la réalité pour de nombreuses familles, tant dans les HIC que dans les LMIC, est que les enfants ne sont pas identifiés précocement, et ne sont reconnus que lorsqu'ils entrent dans des environnements éducatifs formels tels que l'école maternelle ou l'école, voire pas du tout.

Souvent, les manifestations tardives de l'autisme coïncident avec des périodes de transition, comme l'entrée au lycée ou le départ de l'école. Il s'agit donc d'étapes importantes du développement, et les professionnels impliqués dans ces systèmes devraient être conscients des signes de l'autisme afin d'orienter les familles de manière adéquate pour obtenir des conseils.

Conformément à la conviction que la vie peut être améliorée avec de l'aide, tous les individus devraient être rapidement orientés vers une évaluation, quel que soit l'âge auquel des préoccupations concernant le neurodéveloppement sont identifiées.

Évaluation du fonctionnement et des besoins de soutien

Lors de la reconnaissance initiale des difficultés, la priorité devrait être d'identifier les domaines dans lesquels la personne (et ses aidants) a des besoins et d'identifier les services au sein de la communauté qui peuvent fournir un soutien et une intervention. Comme nous l'avons vu précédemment (figure 8), l'évaluation des besoins peut être brève, mais doit permettre d'identifier les principales forces, préoccupations et déficiences fonctionnelles. Il est possible d'utiliser un entretien clinique avec les soignants (et les personnes capables de s'auto-déclarer) ou des instruments standardisés qui couvrent un éventail de signes et de symptômes, de forces et de défis, et qui fournissent des signaux d'alarme pour le suivi des besoins de soutien. Les résultats de toutes ces sources doivent être résumés dans un rapport écrit, mis à la disposition de la famille et adapté à son niveau de langage et de compréhension.

Bien que les instruments standardisés puissent être utiles pour structurer un entretien clinique, ils ne remplacent pas les questions ouvertes posées en personne sur les préoccupations et les besoins. Les professionnels doivent être conscients que les parents ne comprennent pas tous de la même manière les besoins de leur enfant, en particulier lorsqu'il s'agit d'un premier enfant ou lorsque l'enfant est très jeune. Le questionnement doit tenir compte du contexte socioculturel de la famille.

Le plus important est de reconnaître que l'évaluation des besoins est un processus continu qui, dans les systèmes actuels, est souvent négligé. Par exemple, au moment du diagnostic, certaines familles pensent qu'une fois que leur enfant pourra parler, elles n'auront plus de problèmes ; pourtant, au fur et à mesure que l'enfant se développe ou qu'elles obtiennent plus d'informations sur l'autisme, elles prennent conscience d'autres besoins et défis. D'autres familles peuvent commencer avec de nombreux domaines de besoins identifiés et les réduire au fur et à mesure qu'elles donnent la priorité aux questions particulières les plus pertinentes dans le contexte des ressources de la famille, de la personne autiste et de la communauté au sens large.

Évaluation diagnostique et planification du traitement

Alors qu'une brève évaluation des besoins peut être utilisée pour accéder à des services de large niveau, une évaluation plus approfondie est essentielle pour donner des informations aux familles et aux individus et pour développer un plan personnalisé d'interventions ciblées, comme l'illustre la figure 5. Les composantes essentielles d'une évaluation diagnostique de l'autisme (et plus largement des troubles du développement neurologique) consistent à documenter les aspects pertinents de l'histoire du développement de la personne et à établir un profil individualisé des forces et des difficultés pertinentes pour le traitement, qui comprendra les aptitudes verbales et non verbales, le fonctionnement adaptatif, les difficultés de communication sociale, la flexibilité comportementale et le fonctionnement émotionnel, comportemental et médical. Une évaluation échelonnée et personnalisée peut être utilisée pour chaque composante, ce qui signifie que le clinicien peut prendre en compte les informations déjà disponibles (par exemple, les tests de réussite ou le quotient intellectuel des bulletins scolaires) et celles qui sont absentes (par exemple, une évaluation détaillée du langage réceptif si celui-ci est en question, ou une description des interactions avec les pairs), effectuer une brève évaluation ou un dépistage pour vérifier les problèmes, puis, si cela est indiqué, effectuer une évaluation plus complète. Les cliniciens de nombreuses disciplines (par exemple, les médecins, les psychologues, les orthophonistes et les travailleurs sociaux) peuvent diriger le processus d'évaluation, s'ils ont une formation en autisme et en troubles apparentés. En raison de la nécessité d'évaluer plusieurs domaines de fonctionnement, la contribution de cliniciens de plusieurs disciplines professionnelles est idéale (tableau 1). Si une évaluation multidisciplinaire n'est pas jugée nécessaire ou n'est pas possible (par exemple, dans les milieux à faibles ressources des HIC et des LMIC), le clinicien principal est chargé de s'assurer que toutes les autres composantes sont abordées, le cas échéant. Par exemple, si un enfant n'est vu que par un médecin ou une infirmière praticienne, le professionnel de santé doit tenter de mesurer les compétences verbales et non verbales de l'enfant (s'il a la formation pour le faire) ou l'orienter vers des tests supplémentaires.