LA CRÉATION DE "1939" DE DENYS AMIEL PAR PAUL ABRAM

LE 10 JUIN 1940 AU THÉÂTRE NATIONAL DE L’ODÉON

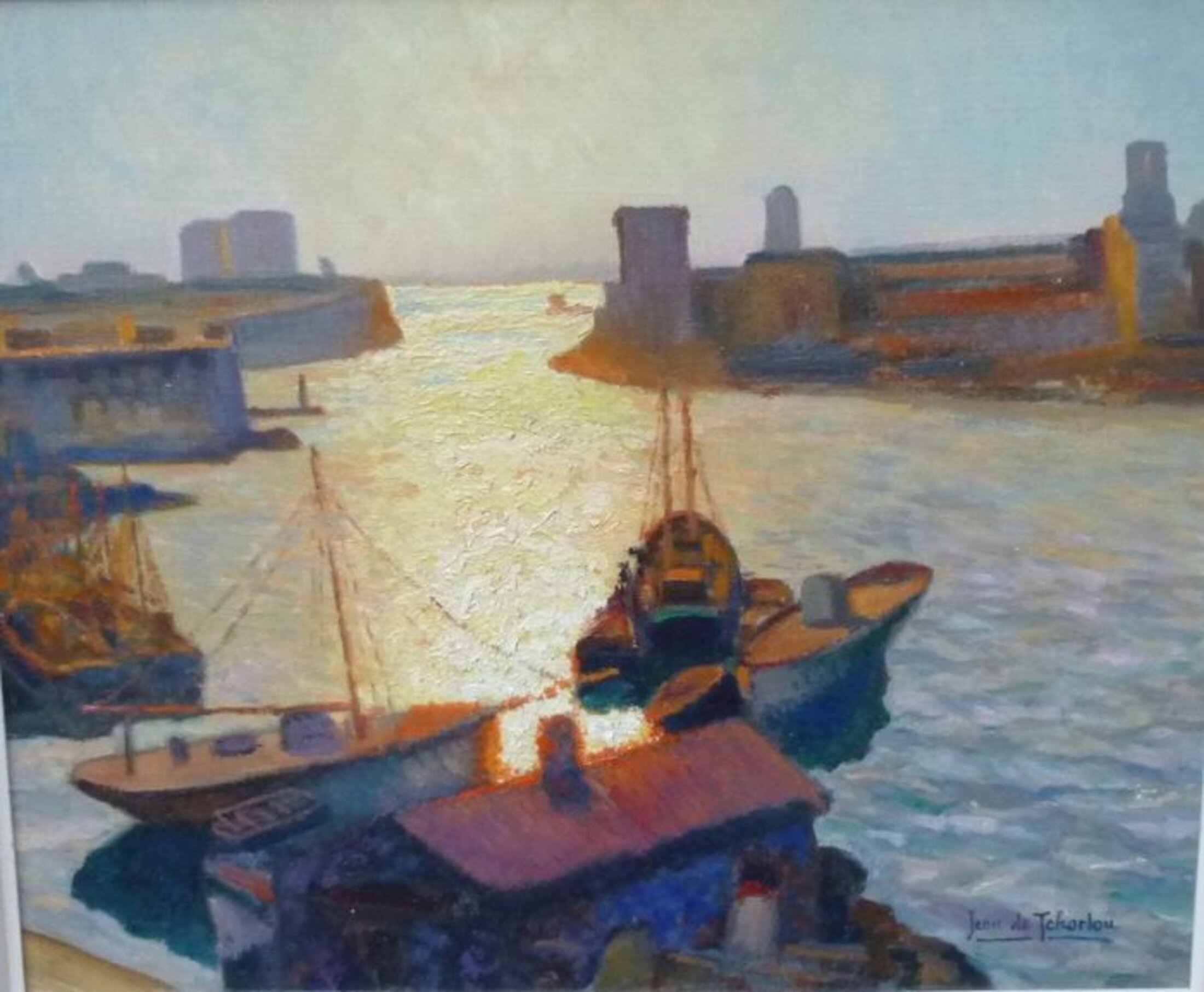

Agrandissement : Illustration 1

La famille d'Esther Baze et de Benjamin Abram

ainsi que les études de Paul Abram

Paul, Élie, Samuel Abram naît le 14 août 1883 à Aix-en-Provence durant la Troisième République.

Il est le fils d'Esther Baze (sans profession) et de Benjamin Abram, né à Marseille (préfecture des Bouches du Rhône) le 23 septembre 1846.

Benjamin Abram étudie le droit à la Faculté d'Aix-en-Provence. Il soutient une thèse en droit français, De la subrogation à l'hypothèque légale de la femme mariée, ainsi qu'une thèse en droit romain, Le gage et l'hypothèque. Il devient juriste spécialisé dans le droit privé, il fait également autorité dans le droit maritime, il intègre ainsi le Conseil d'avocat à la cour d'Aix-en-Provence.

De décembre 1870 à août 1873 il est substitut au tribunal de Brignoles (Var), puis il est juge suppléant au tribunal d'Aix-en-Provence. En 1883, il en démissionne pour raisons personnelles : le 14 août 1883 naît le premier enfant d'Esther et Benjamin Abram, Paul, leur fils aîné. En 1886 Benjamin Abram est élu bâtonnier du barreau d'Aix-en-Provence.

Benjamin Abram devient aussi un homme politique aixois. Le 15 mai 1886 il est élu sur la liste républicaine au conseil municipal d'Aix-en-Provence. Le 6 août 1886 il est élu président du Conseil général des Bouches du Rhône.

Le 13 mai 1886 il est élu maire d'Aix-en-Provence, il le demeure jusqu'au 15 mai 1896. Le 4 mai 1887 il est nommé Chevalier de la Légion d'honneur par décret du président de la République, Jules Grévy.

En 1888, Esther et Benjamin Abram ont un second fils, Maurice, qui décèdera à l'âge de dix-huit ans.

En janvier 1895 Benjamin Abram perd les élections sénatoriales, c'est alors l'époque de l'affaire Dreyfus, les journaux aixois antidreyfusards qualifie Benjamin Abram de "rouge" et de "franc-maçon, tout en le rejetant pour son judaïsme.

Le 12 mars 1896, c'est en sa qualité de maire qu'il reçoit Felix Faure, président de la République, en visite officielle, ce dont rend compte le quotidien Le Mémorial d'Aix dans plusieurs de ses éditions.

Tout à fait par ailleurs, une probable généalogie de la famille Abram peut se révéler - à Marseille, en Egypte, ainsi qu'à Paris - par la consultation d'ouvrages de référencements commerciaux, où de 1896 à 1928 sont mentionnés quatorze hommes ayant pour nom de famille Abram et exerçant distinctement dans treize secteurs d'activité : marché communal, banque, administration municipale, médecine psychiatrique, service des douanes, pharmacie, industrie pétrolifère, police, commerce import-export de tissus et de soieries, industrie électrique, droit, restauration.

En 1896 L'Indicateur marseillais : guide du commerce : annuaire du département des Bouches du Rhône mentionne sept hommes : Jean-Baptiste (au 152 rue Consolat), Jacob (fils aîné, propriétaire au 7 Marché des Capucins), Félix & Cie (banquiers, au 8 boulevard Dugommier), Félix (ancien adjoint au maire, conseiller général, au 7 Marché des Capucins), Ernest-Josué (docteur en médecine, médecin adjoint à l'asile d'aliéné, au 136 rue Saint-Pierre), Isaac & Cie (au 11 boulevard de la Liberté), Léon (employé des douanes, au 37 rue de la République).

Par la suite, l'annuaire du commerce Didot Bottin du 1er janvier 1909 mentionne L. Abram pharmacien à Charenton-le-Pont (54, rue de Paris, Val-de-Marne) et Henri Abram responsable de deux agences générales d'une usine de pneus, respectivement au Caire (13, rue Soliman Pacha) et à Alexandrie (28, rue Rosette).

Dans sa parution du 1er janvier 1921, cet annuaire mentionne à Paris J. Abram chef de police au commissariat de Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), ainsi que Théo Abram commerçant de soieries (97, rue des Petits Champs, Paris, 2e).

Dans sa parution du 1er janvier 1922, cet annuaire mentionne à Paris J. Abram commissionnaire en marchandises (28, rue Vivienne, Paris, 2e), ainsi que J. Abram commissaire de police cette fois à Paris (rue Jules Cousin, Paris, 4e) et Théo Abram cette fois directeur d'un comptoir franco-américain de tissus et de soieries (97, rue des Petits-Champs, Paris, 2e).

Dans sa parution du 1er janvier 1926, cet annuaire mentionne R. Abram & Cie, usine de production de postes à haute tension électrique à Neuilly-sur-Seine (20, boulevard d'Asnières), ainsi qu'un Abram (sans prénom) avocat stagiaire à la Cour de Paris (168, avenue de Vincennes, Vincennes, Val-de-Marne) et Alexandre Abram propriétaire de la Taverne de l'Europe (52, rue de Rome, Paris 9e) qui par ailleurs y apparaît jusqu'en 1928.

Enfin on se permet de signaler qu'il existe aussi un Paul Abram (1854-1925) artiste peintre qui expose au Salon en 1889.

Le Paul Abram qui nous concerne est d'abord élève au lycée d'Aix-en-Provence, puis il vient étudier la médecine à Paris.

En 1910 il soutient sa thèse à la Faculté de médecine : Un essai d'organisation économique de la lutte contre la tuberculose. L'Office antituberculeux Jacques Siegfried et Albert Robin à l'hôpital Beaujon. Cet hôpital se trouve à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine).

A l'issue de ses longue années d'études, il demeure à Paris où il prend progressivement le chemin de la littérature et du théâtre, tout en exerçant la médecine durant huit ans.

Paul Abram essayiste en droit civil

et critique de théâtre (1908-1913)

En 1905, le budget public alors alloué à une partie du théâtre est géré par le ministère de l'Instruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes à travers son sous-secrétariat d'Etat des Beaux-Arts chargé des théâtres.

En 1907 dans son édition du 21 octobre, le journal Comœdia annonce en se réjouissant que Paul Abram, critique littéraire à La Première République, est maintenant chargé de la critique dramatique à la Revue du temps.

En 1908 à l'âge de vingt-cinq ans, Paul Abram signe d'abord un essai d'analyse historique et politique de l'institution du mariage. Cet ouvrage fait écho à la loi du 27 juillet 1884 du député Alfred Naquet portant sur le divorce, entraînant alors l'Assemblée nationale dans des débats violents où s'opposent tradition catholique et convictions laïques : la loi est finalement adoptée par un scrutin de 355 voix pour et de 115 voix contre.

Intitulé L'Evolution du mariage (Editions. S. Ansot) et préfacé par Léon Blum, dans cet essai de 225 pages Paul Abram appelle de ses vœux la création d'un "mariage libre" qu'il rattache au droit Romain et qu'il décrit ainsi : "à la base de l'institution nous conserverons un acte civil qui pourra témoigner de son accomplissement et produire des effets de droit, mais mariage rendu libre, par la suppression, aussi bien pour sa conclusion que pour sa dissolution, des formes solennelles impliquant l'immixtion de l'Etat". Il propose donc une simple déclaration des futurs conjoints à un guichet de mairie pour créer le contrat (nécessaire pour établir la filiation des enfants et garantir leurs droits), qu'une simple déclaration du conjoint ou de la conjointe suffit à dissoudre.

Léon Blum, auteur notamment de l'essai Du Mariage paraissant un an plus tôt (Edition Ollendorff) et qui à cette époque est auditeur au Conseil d'Etat, signe la préface de cet ouvrage. Il en rédige également une critique paraissant le 29 mai 1908 dans le quotidien Gil Blas, où il conclue : "Il est le premier ouvrage d'un écrivain dont les essais de critique ont aussitôt attiré l'attention par les qualités d'ardeur, de curiosité, de loyauté intellectuelle qui s'y révèlent, mais c'est à la vivacité des convictions, non pas à l'inexpérience, que l'on trouvera la marque de la jeunesse. Je souhaite à cet ouvrage le succès qu'il mérite, c'est-à-dire que je lui souhaite d'être lu, d'être approuvé ou combattu, d'être utile."

Dans La Dépêche du 9 juin 1908, Victor Margueritte lui consacre une critique d'une page entière.

Par la suite Paul Abram mène une activité de critique de théâtre. Il écrit sur Les Ames ennemies de Paul-Hyacinthe Loison lors de sa création le 15 mai 1907 au Théâtre Fontaine (10, rue Pierre Fontaine, Paris, 9e) ainsi que sur Marius vaincu d'Alfred Mortier au Théâtre des Arts (78 bis, boulevard des Batignolles, Paris, 17e). C'est l'époque où le naturalisme parvient au théâtre.

En 1906 à Paris, Firmin Gémier succède à André Antoine au Théâtre-Antoine-Simone-Berriau, dit Théâtre Antoine. Le jeune critique Paul Abram consacrera plusieurs créations de cet artiste en ces lieux.

En 1906 également, Paul Abram devient critique de théâtre dans La Petite République.

En 1908, le budget public alloué à une partie du théâtre est alors géré par le ministère de l'Instruction publique - sous-secrétariat d'état des Beaux-Arts comprenant une Division de l'enseignement et des Travaux d'Art chargée des théâtres.

En 1909, les éditions E. Sansot & Cie font paraître Carte Postales - Critiques notes et impressions nouvelles de Paul Abram, un recueil de 284 pages qu'il dédie à son frère Maurice décédé à l'âge de dix-huit ans en 1906. Il y regroupe certaines de ses critiques littéraires et théâtrales qui étaient parues dans le quotidien La Petite République, ainsi que des articles écrits au fil de ses voyages dont Les Bords du Rhin (05/07/1907), La Renaissance de la tragédie (25/12/1907), Le Poète au café (non daté), Littérature de femmes (18/02/1907), Le Premier livre (Anvers, juin 1909), Tolstoï et Shakespeare (28/01/1907). Le 13 février 1910 Cœmedia y consacrera une critique : "Des impressions et une nouvelle qui sont d'un style alerte et d'une écriture intéressante. (...) Beaucoup de questions littératures actuelles sont passées en revue dans ce livre." Ce journal du théâtre y consacrera une large et élogieuse critique dans son édition du 27 mai 1910.

Le 7 novembre 1910, Paul Abram intègre Comœdia en tant que critique dramatique.

En 1911, Firmin Gémier (1869-1933) crée le Théâtre national ambulant (1911) dont le siège et le matériel sont logés au Palais du Trocadéro.

Le 7 avril 1911, Paul Abram participe au banquet organisé par le Nouveau Théâtre d'Art (salle du Palais Royal, Paris 1er) pour célébrer le succès qu'y connait alors Les Pies d'Ignasi Iglesias, pièce adaptée par Georges Billotte.

Par ailleurs en 1909, Maître Benjamin Abram - son père - signe la nouvelle édition revue et complétée de Droit commercial. Commentaire du Code de commerce (livre 1er, titre 7, Des Achats et ventes) dont la première version était de Jassuda Bédarride (1854).

Le 2 février 1910 dans Comœdia, Paul Abram signe Une révolte à la Comédie-Française en 1765.

Le 26 mai 1910 dans Comœdia, un très court article intitulé Sémitisme expose l'origine du prénom d'un personnage de Jacques Abran d'Antoine Bibesco alors à l'affiche au Théâtre Réjane (Paris, 9e) où le rôle-titre est incarné par Claude Garry. Dans cette pièce, le personnage a pour prénom Abram, mais il le dissimule en se faisant appeler Abran. Dans cet article, il est ainsi écrit que Abran "est, hébraïquement, le surnom honorifique d'Abraham" puis il y est ajouté que beaucoup de familles juives ont le nom d'Abram ou d'Abran en soulignant qu'elles ne le dissimulent pas. Cet article se conclue en citant le nom de Paul Abram pour illustrer son propos, tout en le qualifiant alors de "distingué critique de La Petite République".

Le 28 mai 1910 dans Comœdia, Paul Abram répond à cet article de façon cordiale, en y apportant les précisions suivantes : "Alors qu'il avait 99 ans, Abram devient en effet Abraham, mais il subit en même temps la circoncision. L'ayant diminué physiquement, Dieu voulu par compensation allonger au moins son nom. Et Abram qui consenti à se séparer d'une partie de lui-même, s'appela alors Abram. Ce fut là certainement son véritable sacrifice !".

Le 24 juin 1910 dans Comœdia, Paul Abram signe un portrait de l'actrice Marcelle Géniat jouant dans alors Le Passant de François Coppée.

En 1911, Firmin Gémier (1869-1933) crée le Théâtre national ambulant (1911) dont le siège et le matériel sont logés au Palais du Trocadéro (Paris, 16e) qui fut érigé en 1878 pour l'Exposition universelle. Cette nouvelle entreprise, qui se dédie à un théâtre se définissant à la fois comme un théâtre d'art et comme un théâtre populaire, sillonne alors les routes de France avec trente-huit voitures tirées par huit tracteurs à vapeur, pour poser le théâtre dans les villes et les villages afin de pouvoir y interpréter des œuvres.

Le 30 mai 1911 dans Comœdia, Paul Abram s'exprime sur l'incident qui conduit alors au tribunal le dramaturge Abel Hermant, le journaliste et écrivain France Nohain, le compositeur Claude Terrasse, ainsi que le journaliste et auteur dramatique Régis Gignoux. Paul Abram adresse une lettre au journal où il également pigiste et qui la publie. Il y prend la défense de la critique théâtrale : "Né au lendemain de la décision prise par les directeurs de théâtre à l'encontre des critiques dramatiques, il prend de ce fait une importance considérable. Les directeurs, en effet, traitent, et de plus en plus les critiques en quantité négligeable. La suppression des services de première est une récente manifestation de cet état d'esprit. Or, il parait que nous servons tout de même à quelque chose, puisqu'on nous poursuit pour un article défavorable, et qu'on nous demande des dommages-intérêts. Nous avons donc une action sur le public ? Quelle heureuse nouvelle ! Mais quand nous célébrons le succès d'une pièce, nous remercie-t-on seulement ? Et s'il venait à l'un de nous, au lendemain d'un article enthousiaste, l'idée d'en réclamer par voie de justice, une récompense pécuniaire, de quelle réprobation ne serions-nous pas l'objet !"

Par ailleurs dans les années dix Paris, le monde des spectacles est certaines agité par la création d’œuvres jugées scandaleuses et faisant également les gros titres de la presse. Il est évident que Paul Abram a assisté à certaines de ces représentations. Il est attesté qu'il était présent à une répétition publique des Ballets russes en 1910 à l'Opéré de Paris, puisque son nom figure parmi les spectateurs applaudissant de façon fervente en fin de représentation, ce qu'indique le journal Comœdia le 9 juin 1910.

Le 8 juillet 1911 dans Comœdia, le large article Les Concours publics du Conservatoire de Georges Pioch, mentionne Paul Abram parmi les personnalités présentes dans le public.

Le 9 juillet 1911 dans Comœdia, le large article Dans la salle et sur les scènes, de Georges Pioch, mentionne Paul Abram parmi les personnalités présentes à la création de La Feuille de vigne, vaudeville en trois actes de Launay, aux Folies-dramatiques (40, rue René Boulanger, Paris, 10e). Tandis que le large article Le Dîner de la critique littéraire, de Pierre Levassor, mentionne que Paul Abram est également présent à cette occasion.

Le 25 octobre 1911 dans Comœdia, dans l'article Petites Nouvelles des Lettres et des Arts André Warnod informe :"Paul Abram achève un roman, dont l'action de Paris à Florence. Le titre en est : Le Retour."

Le 23 novembre 1911 dans Comœdia, l'article Le Banquet Camille Lessenne, signé L.H., mentionne la présence de Paul Abram : "C'est une véritable fête des lettres et des arts qui a eu lieu hier au Cardinal, sous la présidence du maître Paul Hervieu, qu'assistait un autre maître, M. Massenet, qu'entourait l'élite du Tout Paris."

Le 29 mai 1912 au Théâtre du Châtelet (1862), que dirige alors Gilles Astruc, a lieu la création de L'Après-midi d'un faune. C’est un ballet en un acte de Vaslav Nijinski, sur la musique du Prélude de l'après-midi d'un faune de Claude Debussy (s'inspirant lui-même du poème de Stéphane Mallarmé, L'Après-midi d'un faune), une réalisation des Ballets russes.

A l’issue de la répétition générale publique du 28 mai, l’assistance est silencieuse tandis que des réserves sont émises au sujet de la dernière scène considérée comme impudique. Sur ces faits, Serge Diaghilev fait aussitôt donner une seconde répétition générale. Le soir suivant, lors de la première représentation, cette oeuvre provoque un chahut du public perturbant la représentation et obligeant Serge Diaghilev à faire reprendre le spectacle.

La programmation se poursuit tandis que ce qui fait scandale est relayé dans la presse, notamment dans les colonnes du quotidien Le Figaro le 30 mai par Gaston Calmette : « « Ceux qui nous parlent d'art et de poésie à propos de ce spectacle se moquent de nous. Ce n'est ni une églogue gracieuse ni une production profonde. Nous avons eu un Faune inconvenant avec de vils mouvements de bestialité érotique et des gestes de lourde impudeur. » Le public vient en nombre, mais le directeur Gilles Astruc claque alors la porte de ce théâtre.

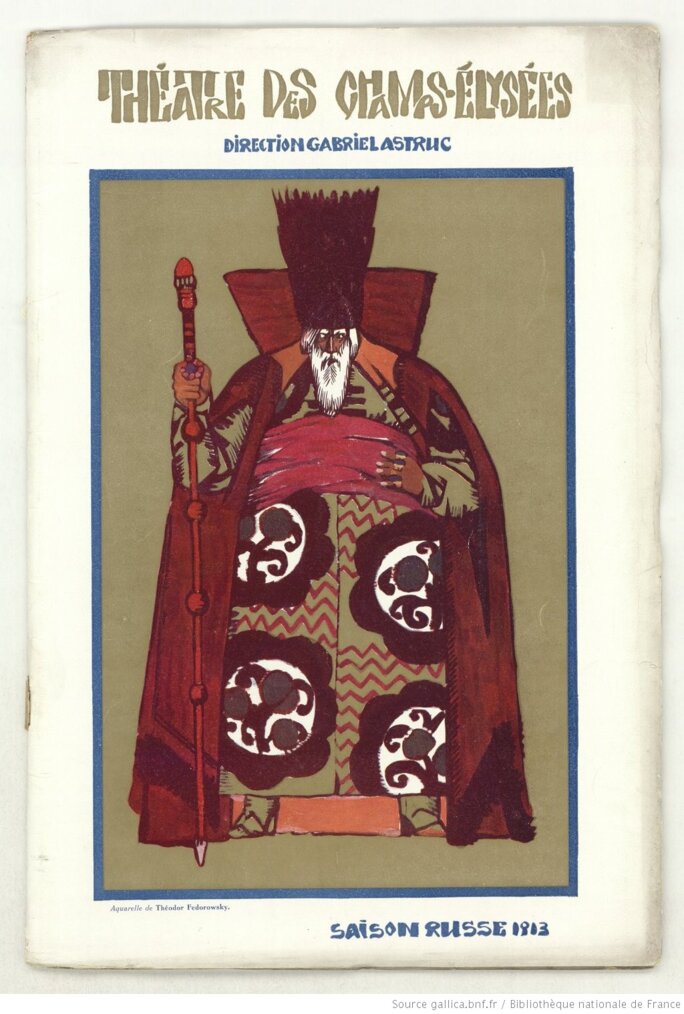

Un an plus tard, le 31 mars 1913, le Théâtre des Champs-Elysées (Paris, 8e) que dirige Gilles Astruc ouvre ses portes. Conçu par Auguste Perret, Antoine Bourdelle et Henri Van de Velde, il est doté de trois salles dont les machineries et les équipements sont entièrement électriques, ce qui est une première dans l’histoire des édifices théâtraux parisiens. Parmi les mécènes de cette nouvelle entreprise théâtrale on compte Nissim de Camondo.

Sa première saison s’ouvre avec les Ballets russes de Serge Diaghilev qui le 29 mai font à nouveau scandale avec Le Sacre du printemps, une chorégraphie de Vaslav Nijinski sur une musique d’Igor Stravinsky. Lors de sa représentation, cette œuvre divise la salle que certains quittent en faisant grand bruit tandis que d’autres s’invectivent ou s’écharpent. La représentation se poursuit sans interruption tandis qu’une escadre de la police est diligentée dans la salle pour y rétablir l’ordre. En histoire de la musique, cet évènement est appelé : « le massacre du printemps ».

En 1913, Jacques Copeau fonde le Théâtre du Vieux Colombier (Paris, 6e).

Agrandissement : Illustration 2

Durant la Première Guerre mondiale,

Paul Abram médecin ambulancier

puis nommé Chevalier de la Légion d'honneur (1920)

Paul Abram a vingt-cinq ans lorsque survient la Première Guerre mondiale : " Paul Abram, bien que déclaré inapte à faire campagne, obtient sur sa demande d’être affecté à une ambulance de l’avant où il sert plus de quarante mois. Retraçant cette expérience dans ses Lettres pour le filleul de l’arrière, (...)" (Christiane Derobert-Ratel, in L'Echo des carrières N°49).

Il intègre le service médical militaire. Ce faisant il écrit dans le journal de l'association Médicale Mutuelle, Médecins et Militaires : La Guerre du Service de santé, où il décrit ce qu'il fait alors au nom de la France.

En 1917 il signe Lettres pour le filleul de l'arrière avec une préface de Paul Margueritte (édition Berget-Levrault). Un ouvrage qu'il termine par cet dédicace : "à la foule glorieuses des héros anonymes et obscurs par qui demain la France sera plus grande et plus forte. Vive la France !".

Par ailleurs en 1917, Maître Benjamin Abram - son père - crée à Aix-en-Provence un Prix annuel pour récompenser un jeune avocat s'étant signalé dans son travail.

En 1918, il termine la guerre au grade de capitaine et il reçoit alors la croix de guerre. Parmi les innombrables soldats morts au combat pour la France durant la Première Guerre mondiale, on recense l'aviateur Nissim de Camondo tué en 1917 à l'âge de vingt-cinq ans.

Une fois démobilisé, Paul Abram abandonne la médecine et édite seul un journal bimensuel, Le Compte rendu. Le fait, les livres, les pièces de la quinzaine qu'il fait exister durant deux ans.

En 1919, il est aussi l'auteur de La Faiblesse de l'homme. Notes d'après-guerre (Editions des Amitiés françaises,1919, réédition 1920).

Du côté du théâtre français durant la Première Guerre mondiale, en 1916 Jacques Copeau et sa troupe du Théâtre du Vieux Colombier sont envoyés aux Etats-Unis par Georges Clémenceau, Président du Conseil des ministres français, pour y promouvoir la France. A New York où Jacques Copeau donne d'abord une série de conférences, il est ensuite rejoint par Gaston Gallimard, Louis Jouvet, Charles Dullin. Installés dans le Garrick Theatre (35e rue Ouest), ils donnent 345 représentations durant deux saisons théâtrales de 1917 à 1919.

En 1919, la gestion de l'attribution de fonds publics à destination du théâtre disparaît, le ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts ne comprenant plus d'administration chargée du théâtre.

Le 27 mai 1919 Cœmedia consacre une large critique aux publications de Paul Abram : "Un critique élégant, avisé, fin et impartial a rassemblé en volume les notes et impressions qu'il publie dans un quotidien."

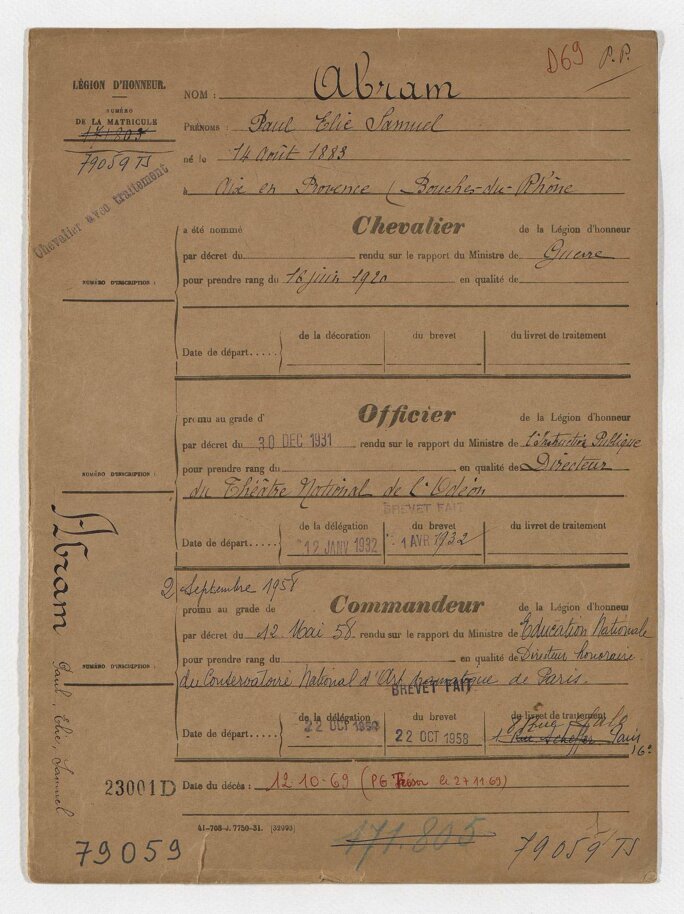

Le 16 juin 1920, sur le rapport du ministère de la Guerre, Paul Abram est nommé Chevalier de la Légion d'honneur.

En 1920, Firmin Gémier - qui débute en 1892 au Théâtre libre d'André Antoine - obtient du Secrétariat des Beaux-Arts la possibilité de transformer le Théâtre national ambulant en Théâtre National Populaire et d'en avoir la responsabilité.

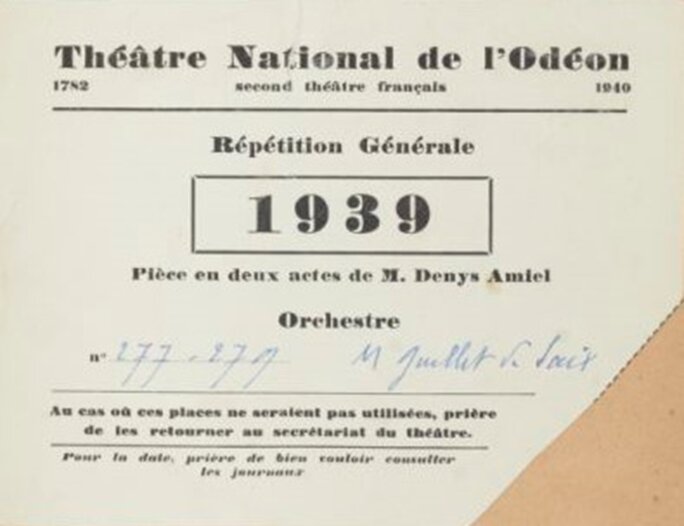

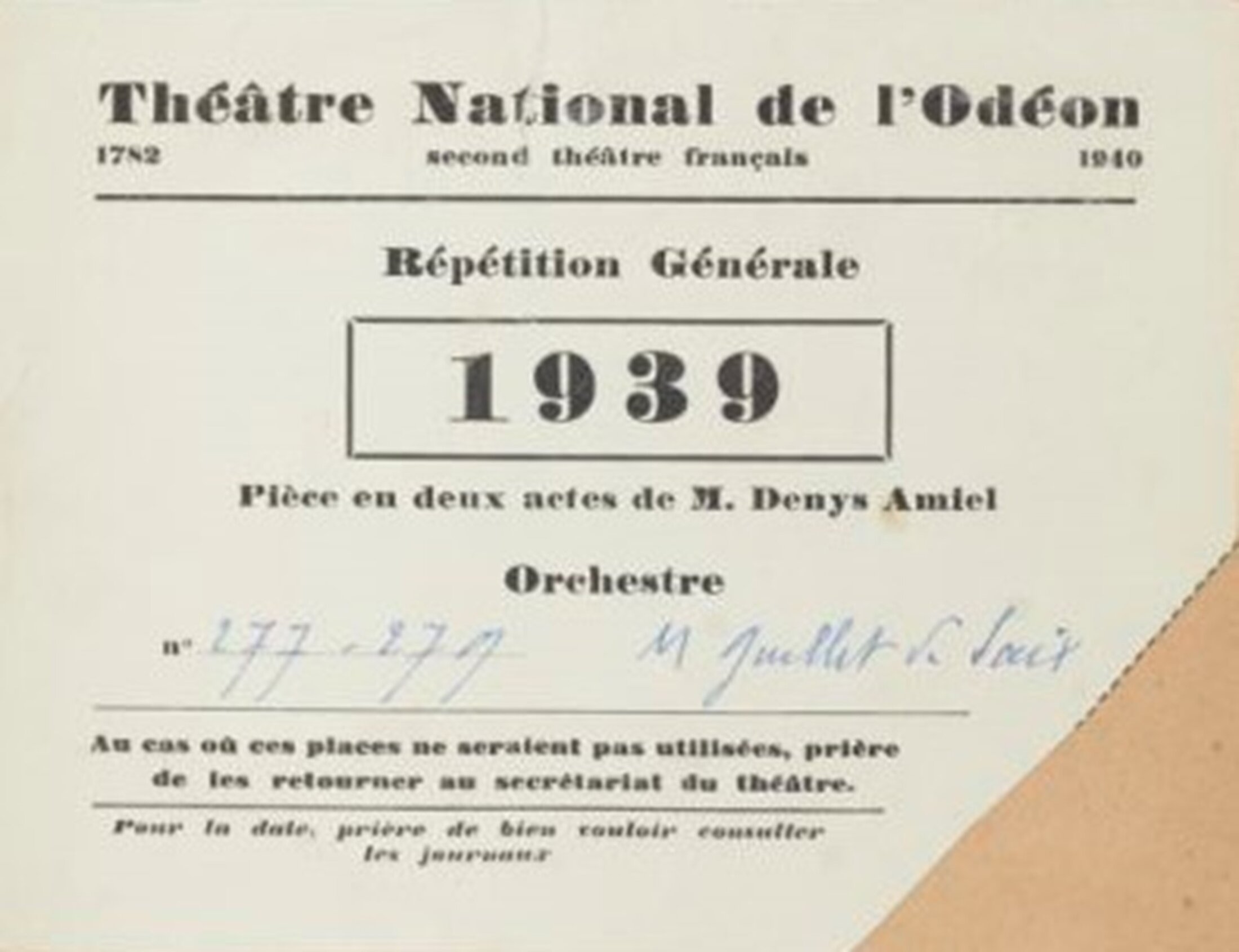

Agrandissement : Illustration 3

Paul Abram metteur en scène aux côtés de Firmin Gémier,

mais aussi romancier et critique littéraire (1921-1929)

En 1921 Firmin Gémier est nommé à la direction du Théâtre National de l’Odéon, une activité qu'il cumule alors avec celle du Théâtre National Populaire. C’est à cet homme de théâtre que l’on doit d’avoir entraîné ce théâtre national dans une aspiration européenne au lendemain de la Première Guerre mondiale. Il l'annonce dès sa prise de fonction dans les colonnes de la revue de ce théâtre : « Je veux faire de l’Odéon non seulement une scène nationale où seront honorés nos classiques, et nos auteurs modernes, mais aussi une scène européenne. Mon intention est de me consacrer de plus en plus à rendre familiers aux Français les génies étrangers. Car je crois que la besogne la plus urgente aujourd’hui, c’est d’aider les peuples à mieux se comprendre, afin que se dissipent les malentendus qui les empêchent de sympathiser. »

En octobre 1922, Paul Abram est invité par Firmin Gémier à donner un cycle de mâtinée poétique au Théâtre National de l'Odéon. Il est alors recruté par ce directeur qui le charge des tournées internationales du Théâtre National Populaire et du Théâtre National de l'Odéon.

En décembre 1924, Paul Abram écrit un portrait de Firmin lors Gémier lors d'une répétition, à la façon d'un disciple de la mise en scène explicitant les qualités de maître. Ce réformateur du théâtre est le premier à faire se mouvoir des foules sur la scène de façon réaliste, à supprimer la rampe de scène mettant le public en contact direct avec la représentation, ainsi qu'à faire entrer des personnages par le fond ou par les côtés de la scène : "Gémier est arrivé et a pris la direction de la répétition. Alors tout ce qui était flou se dessine en plein relief; tout s'équilibre. Les mouvements s'établissent ; le ton s'affirment ; les gestes se disciplinent. D'un mot Gémier pétrit ses acteurs en chair et en os comme il modèlerait une glaise docile. (...) Bientôt l'indication verbale ne lui suffira plus. Aujourd'hui, cependant, il s'est bien promis d'interrompre le moins possible ; de laisser filer les scènes pour se rendre mieux compte du degré de cet établissement. Il s'est assis dans un coin ; et il écoute ; ou plutôt il n'a même pas l'air d'écouter. Mais le démon du théâtre l'habite. (...) Alors Gémier s'anime. Le chapeau est depuis longtemps parti jeté quelque part vers une chaise. La veste maintenant tombe ; et, au milieu d'hommes et de femmes en costumes, voilà qu'un homme en bras de chemise va et vient, prenant tour à tour la place de tous les personnages, tandis que sur son seul visage, passent tour à tour les sentiments de chacun d'eux. (...) Il veut que l'interprète ne soit ni un perroquet ni un automate ; mais un cerveau, une volonté, un regard. (...) En somme ce que Gémier vise par sa mise en scène à obtenir des autres, c'est qu'ils se rapprochent autant que possible d'une interprétation personnelle, d'un art réfléchi qui cherche à comprendre et à sentir, avant de traduire ; d'un jeu sobre, dépouillé d'artifices extérieurs et faciles, où le rayonnement intérieur seul doit compter ; de cette maîtrise sereine. (...) Ce qui était vraiment exceptionnel chez Gémier, c'était l'étonnante maîtrise de soi qu'il avait sur le plateau, et dont il ne se départissait jamais, même devant l'incident le plus imprévu. " (Paul Abram, Vingt ans d'Odéon, Arts, 01/08/1947).

En 1925, ils se rendent ensemble à Berlin alors que le échanges culturels de ce pays avec la France sont immobilisés depuis la signature du traités de Versailles en 1919. Le but de leur voyage est de fonder avec leurs homologues allemands la Société universelle du théâtre : "L'accueil fut dès l'abord chaleureux et sans contrainte. Mystère de l'âme allemande, multiforme et camouflée. On s'ingéniait à nous faire fête. Sur les tables des banquets, où nous présidions, des petits drapeaux germaniques voisinaient avec nos trois couleurs !". (Paul Abram, Vingt ans d'Odéon, Arts, 01/08/1947).

Lors de ce déplacement ils ont l'occasion d'échanger avec : Gerhardt Hauptmann (auteur dramatique), Max Reinhardt (acteur, metteur en scène, réalisateur), Lil Dagover (actrice), Maximilien Harden (journaliste "bismarckien"), Arthur Wolff (photographe), Ludwig Fulda (traducteur de Molière), Kreissler (violoniste), Théodor Wolff (directeur du quotidien Berliner Tageblatt), Elisabeth Berggner (actrice). Ils ont aussi l'occasion d'assister à différentes représentations, dont une du Marchand de Venise de William Shakespeare, où au milieu du spectacle l'interprète de Shylock s'interrompit pour saluer la présence au balcon de Firmin Gémier, qui avait incarné ce rôle en 1917 au Théâtre Antoine : la salle entière l'applaudit.

Paul Abram a témoigné de ce recrutement dans la presse : "C'est quelques moments avant d'arriver à Berlin, entre Charlottenbourg et Friedrichstrasse, que Gémier me vit entrevoir de devenir son associé à la tête du second théâtre français. En septembre 1925 nous arrivions en Allemagne pour y rencontrer les différentes membres de la grande famille dramatique (...) avec le but d'y fonder une section de cette Société universelle du théâtre, dont Gémier s'était fait l'ardent propagandiste, dans sa généreuse ambition de créer un terrain propice au rapprochement entre les peuples, en les amenant à une meilleure compréhension de leurs affinités intellectuelles, par la connaissance et l'change de leur patrimoine théâtral" (...) De ce jour, l'intoxication commença. Intoxication lente, progressive, inexorable à tous ceux qui, par nature ou par goût s'y trouvent prédisposés dès qu'ils franchissent la porte ouvrant sur les coulisses et conduisant au plateau. Est-ce la poussière qu'on y respire, tombant des cintres ou s'envolant du plancher, qui contient ces miasmes impérieux et dont, lorsqu'on en est atteint, rien ne saurait ensuite immuniser ? N'est ce pas plutôt que participer, peu ou prou, à l'activité intérieure d'un théâtre offre une merveilleuse occasion de se soustraire à la vérité quotidienne en plongeant dans une constante et féérique irréalité. Ici, tout est magnifiquement faux." (...) Quand je pénétrais à l'Odéon, je ne me doutais pas de cette ambiance microbienne spéciale dans laquelle j'allais, peu à peu, m'acclimater." (Paul Abram, Vingt ans d'Odéon, Arts, 01/08/1947).

Dans les années vingt Paul Abram signe deux romans. D'abord en 1923 Une Femme et des hommes (édition J. Ferenczi), puis en 1924 La Faute de Psyché (Librairie Baudinière) auquel la revue L'Association médicale consacre une critique élogieuse et précise de plusieurs pages. Il devient également membre du Comité de l'association syndicale des critiques littéraires.

En 1925 à Paris émerge alors le surréalisme, un mouvement artistique qui créera alors des scandales, dans la suite de ceux qu'avaient généré le dadaïsme à partir de 1921. Le surréalisme est alors farouchement combattu par Paul Claudel (1868-1955) dramaturge, poète, essayiste, ambassadeur de France de la France au Japon de 1921 à 1927, ayant par ailleurs fait interné sa sœur sculptrice, Camille Claudel (1864-1943), dès le 10 mars 1913 à l’asile de Ville-Évrard (Seine-Saint-Denis).

Le 17 juin 1925, dans une interview que Paul Claudel accorde au journal culturel Comœdia, il déclare en ce sens : « « Quant aux mouvements actuels, pas un seul ne peut conduire à une véritable rénovation ou création. Ni le dadaïsme, ni le surréalisme qui ont un seul sens : pédérastique. Plus d’un s’étonne non que je sois bon catholique, mais écrivain, diplomate, ambassadeur de France et poète. Mais moi, je ne trouve en tout cela rien d’étrange. Pendant la guerre, je suis allé en Amérique du Sud pour acheter du blé, de la viande en conserve, du lard pour les armées, et j’ai fait gagner à mon pays deux cents millions. »

En 1925, Firmin Gémier s’adjoint Paul Abram à la direction du Théâtre National de l'Odéon.

En 1925 également, Paul Abram conduit une tournée en Europe centrale.

En septembre 1925, la Société universelle du théâtre est fondée.

De 1926 à 1929, Firmin Gémier et Paul Abram signent ensemble six mises en scène.

En 1926, ils mettent en scène : Dalilah de Paul Demasy (Vera Korène incarne le rôle-titre, Jean Hervé incarne Samson, 23/02/1926), Parmi les loups de Georges-Gustave Toudouze (Firmin Gémier incarne Tonton Job, Germaine Laugier incarne Ketty Macdonald, 06/10/1926), Le Dernier empereur de Jean-Richard Bloch (17/11/1926). Ils créent aussi la programmation inédite d'un cabaret : la Revue de l'Odéon comprenant entre autres un quadrille d'Odéon-girls.

En 1927, ils mettent en scène : L'Oiseau bleu de Maurice Maeterlinck (24/12/27). Une seconde édition de la Revue de l'Odéon a également lieu et devient un évènement parisien. Par ailleurs en janvier 1927, l'affiche de quinzaine du Théâtre de l'Odéon est reproduite en tant que curiosité sur la couverture du magazine hebdomadaire L'Illustration.

En juin 1927, le premier Congrès de la Société universelle du théâtre, ainsi que son premier festival ont lieu à Paris.

En 1927 par ailleurs à Paris, quatre hommes de théâtres fondent le Cartel : Jacques Copeau, Georges Pitoëff, Charles Dullin et Louis Jouvet.

En 1928, Firmin Gémier et Paul Abram mettent en scène : L'Assommoir de William Busnach et Octave Gastineau d'après Emile Zola (Arquillière incarne Coupeau, Germaine Rouer incarne Gervaise, 20/09/1928).

En mai et juin 1928, le second Congrès de la Société universelle du théâtre, ainsi que son second festival ont lieu à Paris.

En 1929, ils mettent en scène : Tartuffe de Molière (Silvain incarne le rôle-titre, 01/09/1929).

En juin 1929, le troisième Congrès de la Société universelle du théâtre a lieu à Barcelone.

En 1930, le quatrième Congrès de la Société universelle du théâtre a lieu à Hambourg.

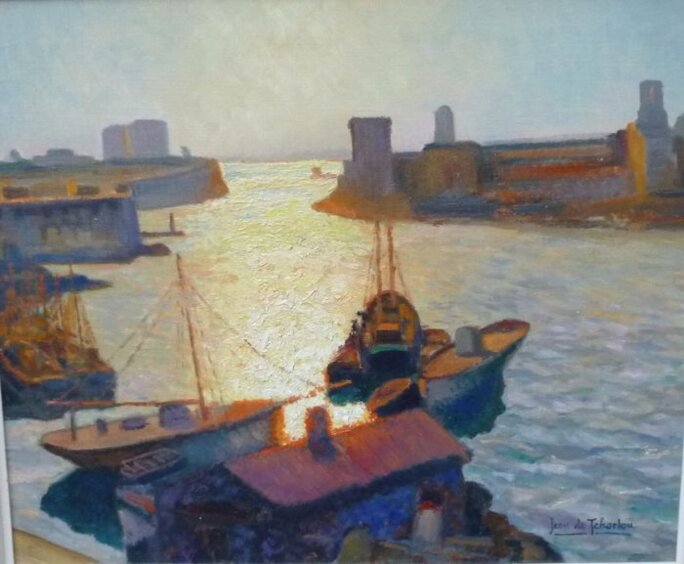

En 1930, un soir à l'issue d'une répétition générale, Marcel Pagnol se présente avec Raimu qu'il présente à Paul Abram. Cette année-là, l'auteur et l'acteur font un triomphe au Théâtre de Paris avec Marius. Né en 1883 à Marseille, Raimu incarne alors ce personnage à l'écran par l'adaptation de roman par le cinéaste Alexander Korta.

Agrandissement : Illustration 4

Paul Abram directeur du Théâtre National de l'Odéon,

puis aussi du Théâtre National Populaire,

promu en tant que tel au grade de

Chevalier de la Légion d'honneur (1930-1940)

Le 2 février 1930, Firmin Gémier quitte son poste de directeur pour des raisons de santé. Par des dispositions contractuelles prévues dans ce cas éventuel, Paul Abram est nommé directeur du Théâtre National de l'Odéon, ce dont il témoigne dans la presse : « Gémier tomba sérieusement malade et se vit obligé d’interrompre toute activité professionnelle, ce qui l’amena à démissionner. Le sous-secrétaire d’état d’alors était André-François Poncet. Assez à contrecœur, j’en conserve l’intime conviction, car il devait avoir un candidat tout prêt à notre double succession, il dût s’incliner devant la clause de notre cahier des charges préservant le droit du « survivant » au bénéfice du privilège commun ; et c’est ainsi que je demeurais seul à la tête du second Théâtre-Français. J’allais avoir, à ma disposition, un théâtre en partie rénové. L’Odéon fut, en premier, le premier des subventionnés à recevoir des Pouvoirs publics des crédits nécessaires à son meilleur équipement » (Paul Abram, Vingt ans d'Odéon, in Arts, août-septembre 1947).

Il s'engage alors dans la mise en scène. De 1930 à 1939 il rythme l'actualité théâtrale parisienne par la création de dix-neuf spectacles au fil de neuf saisons théâtrales. Il collabore régulièrement avec le scénographe André Boll qui est architecte, décorateur et costumier français pour le théâtre, l'opéra et le ballet. Au cours de sa longue carrière André Boll (1886-1983) s'affirme aussi de façon conséquente comme critique d'art et théoricien de l'espace au théâtre.

De juin à septembre 1930, le théâtre est fermé au public pour travaux. Paul Abram entraîne ses collaborateurs dans une tournée de cinq mois avec huit pièces du rpéertoire français (Molière, Marivaux, Auguste Villeroy, Paul Gavault) en Allemagne, en Autriche et en Tchécoslovaquie, : Francfort, Munich, Vienne (palais impérial Grosser Redoutenssal), Prague (théâtre national Národní divadlo et théâtre des états Stavovské divadlo) et en fin Dresde.

A Dresde, Paul Abram donne également une causerie sur le théâtre au cercle du Humboldt-Club. Dans une partie de ses mémoires qui paraîtront dix-sept ans plus tard dans la presse, il revient sur ce que fut la suite de cette soirée. L'homme de théâtre s'y révèle alors de façon plus intime en levant le rideau sur ces façons joyeuses dont la fraternité entre les peuples peut aussi se prolonger de façon festive lors une tournée théâtrale comme celle-ci : "Pendant ma causerie, au foyer, le long des couloirs des tables avaient été dressées, fleuries de bouquets à nos trois couleurs et dont la présidence de chacune d'elles étaient réservé à l'un de nous. On soupa ; on dansa ; on bue ferme. et, quand à quatre heure du matin, après de grade difficulté à regrouper nos bagages car nombreuses étaient les têtes qui vacillaient un peu, nous nous dirigeâmes vers la gare, cent habits noirs et tenues de soirée nous y firent cortège, par la plus chaude nuit qui fut, dans Dresde endormie, sous la surveillance d'ailleurs courtoise de six imposants shupos ! Devant ce joyeux désordre, je me crus obligé, avant de passer sur le quai, à faire l'appel. Catastrophe : Annie Ducaux n'était pas là. Mais nous la retrouvâmes assez vite, attablée au buffet, en train de se faire offrir son petit café au lait du matin." (Paul Abram, Vingt ans d'Odéon, in Arts, août-septembre 1947).

En 1930/31 au Théâtre National de l'Odéon, Paul Abram met en scène : en octobre La Rose de Jéricho d'André Bisson (ouverture de son oeuvre théâtrale de dix ans à l'Odéon, 14/10/1930), en novembre Madame Sans-Gêne de Victorien Sardou et Emile Moreau (Lily Mounet incarne le rôle-titre, Paul Oettly incarne Napoléon, Louis Seigner incarne Lefebvre, 10/11/1930).

En juin 1931, le cinquième Congrès de la Société universelle du théâtre a lieu à Paris.

Le 30 décembre 1931, sur le rapport du ministère de l'Instruction publique, il est promu au grade de Chevalier de la Légion d'honneur en qualité de directeur du Théâtre National de l'Odéon.

En 1931/32 Paul Abram met en scène : en mai La Tour de Nesles d'Alexandre Dumas et Frédéric Gaillardet (Paul Oettly incarne Buridan, Jeanne Briey incarne Marguerite de Bourgogne, 20/05/1932).

En 1932/33 Paul Abram met en scène : en février Napoléon de Saint-Georges de Bouhélier (Arquillière incarne Napoléon, Germaine Rouer incarne Marie-Louise, 24/02/1933), en mars La Tentation de Charles Méré (Germaine Rouer incarne Irène de Bergue, Roger Clairval incarne Robert Jourdan, Louis Seigner incarne Maurice Brinon, 31/03/1933).

Durant cette saison théâtrale, la création de Napoléon de Charles Méré est un record de l'époque à bien des égards, notamment parce que cette représentation dure quatre heures pratiquement sans interruption, ce qui à cette époque ne se fait pas du tout, sachant qu'aujourd'hui cela ne se fait encore qu'ici où là. de cela aussi Paul Abram a témoigné dans ses mémoires diffusées dans la presse bien plus tard : "De brefs entractes coupaient en quatre cette suite de quarante tableaux dont, reprenant le procédé d'Antoine, des scènes devant le rideau permettaient le déroulement continu. Le public, devant la nouveau té du fait, nous suivit. Les journaux publièrent des photographies où l'on voyait nos clients mangeant des sandwichs sous les galeries de l'Odéon. On se serait cru à une représentation wagnérienne en quelque Munich. Seul manquait le cor de Siegfried." (Paul Abram, Vingt ans d'Odéon, in Arts, août-septembre 1947).

En avril 1932, le sixième Congrès de la Société universelle du théâtre a lieu à Rome.

Le 12 mai 1932, en raison des obsèques de Paul Doumer, alors président de la République française, le Théâtre National de l'Odéon fait relâche.

Le 18 décembre 1932, dans les colonnes de Excelsior, cette activité théâtrale inspire alors ce commentaire au critique Robert Cousin : "Tous les ans Monsieur Paul Abram remonte entièrement quatre ou cinq pièces classiques, les dotant de décors et de costumes neufs, d'éclairages nouveaux, d'une mise en scène vivante."

En 1933/34 Paul Abram met en scène : en novembre Jeanne de Pantin de Jean-Jacques Bernard (Louis Seigner incarne Gravard, Rachel Bérendt incarne Jeanne, 26/11/1933), en avril Le Pauvre d'Assise de Georges Rivollet (Lucien Pascal incarne Frère Rufin, Roger Weber incarne François, Louis Seigner incarne Dominique, 17/04/1934).

Le 26 novembre 1933, le théâtre français est en deuil : Firmin Gémier s'éteint. Le Théâtre National Populaire est successivement dirigé par Albert Fourtier, Paul Abram puis Pierre Aldebert.

En 1933, le septième Congrès de la Société universelle du théâtre a lieu à Zurich.

En 1934 à Paris, le Palais du Trocadéro est démoli et le chantier de construction du Palais de Chaillot débute.

Le 12 février 1934, le fonctionnement du Théâtre National de l'Odéon est bloqué par une grève de la CGT.

Le 2 août 1934 à Berlin, Adolf Hitler devient le Führer du Reich allemand.

Le 9 octobre 1934, suite à l'assassinat contre Alexandre Ier de Yougoslavie, puis de l'arrivée à Paris de la dépouille de Louis Barthou (journaliste et homme d'état) tué lors du même attentat, le Théâtre National de l'Odéon fait relâche.

En 1934, le huitième Congrès de la Société universelle du théâtre a lieu à Moscou.

En 1934/35 Paul Abram met en scène : en novembre Don Juan ou Le festin de pierre de Molière (Raymond Girard incarne le rôle-titre, Eva Raynal incarne Elvire, avril 1934), Jeanne d'Arc de Saint-Georges de Bouhélier (21/11/1934), en février Iphigénie de Jean Racine (Jacques Eyser incarne Agamemnon, Louise Silvain incarne Iphigénie, 02/02/1935), en mai Les Deux orphelines d'Adolphe d'Ennery et Cormon (Janine Press incarne Louise et Renée Bourgeon incarne Henriette, 24/05/1935).

En 1935/36 Paul Abram met en scène : en mars Patrie de Victorien Sardou (Raymond Girard incarne La Trémoille, André Wasley incarne le Comte de Rysoor, 31/03/1936).

En 1935 également, Paul Abram conduit une tournée en Europe centrale.

En mai et juin 1936, dans toute la France les salarié(e)s sont en grève générale, occupent leurs lieux de travail et manifestent régulièrement (Front Populaire).

En septembre 1936, le neuvième Congrès de la Société universelle du théâtre a lieu à Vienne.

Le 1er octobre 1936 à Madrid, le militaire Franco instaure une dictature en Espagne, qui va durer trente-neuf ans. Philippe Pétain, alors ambassadeur de France à Madrid, assiste au défilé consacrant cette victoire à l'issue de la guerre civile ayant duré trois ans, une période historique dont il sera à nouveau fait état dans cet article.

En 1936 à Amsterdam, le roman Mephisto de Klaus Mann est publié une première fois en allemand. Ce roman historique est centré sur le parcours d'un acteur allemand dans les tourmentes de l'ascension du nazisme en Allemagne.

En 1936/37 Paul Abram met en scène : en décembre Le Marchand de Venise de William Shakespeare (José Squinquel incarne Shylock, 08/12/1936), en mars Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare (Roger Clairval incarne Thésée, Madeleine Duret incarne Hippolyte, 27/03/1937).

En 1936 également, Paul Abram figure dans le Dictionnaire national des contemporains dirigé par Nathalie Imbert (R. Lajeunesse et R. Vorms, Paris).

En 1937/38 : en octobre Catherine Empereur de Maurice Rostand (François Rozet incarne le Comte Zavadovsky, Yvonne de Bray incarne Catherine II, Louis Seigner incarne Potemkine, 30/10/1937), en avril Le Roi Soleil de Saint-Georges de Bouhélier (Louis Seigner incarne Louis XIV, Jeanne Briey incarne Madame de Maintenon, 14/04/1938, qui partira en tournée en Allemagne), en mai Othello de William Shakespeare (André Wasley incarne Othello, Jean Sarment incarne Iago, Marguerite Valmond incarne Desdémone, 14/05/1938), en août Le Président Haudecoeur de Roger-Ferdinand (Louis Seigner incarne Haudecoeur, Eva Raynal incarne Madame Remisol, 10/08/1938).

En 1937, le dixième Congrès de la Société universelle du théâtre a lieu à Paris.

En novembre 1938, Paul Abram est nommé directeur du Théâtre National Populaire, une activités qu'il cumule alors avec ses activités de directeur du Théâtre National de l'Odéon et de metteur en scène.

En 1938/39 il met en scène : en mars Athalie de Jean Racine (Madame Neith-Blanc incarne Athalie, André Wasley incarne Joad, Lucien Pascal incarne Abner, 20/03/1939).

Le 30 avril 1838, Benjamin Abram, père de Paul Abram, s'éteint à Aix-en-Provence.

En mars 1939, les locaux du nouveau Théâtre National Populaire sont inaugurés, puis il entrera en sommeil durant douze ans.

Le 3 septembre 1939 début la drôle de guerre, Paul Abram est chargé de la direction du Théâtre aux armées dont les services sont hébergés au Palais de Chaillot. Fondé et activé lors de la Première Guerre mondial puis mis en sommeil, cette structure organise la tournées de spectacles sur le le lignes du front militaire pour soutenir le moral des soldats.

Durant la fin de cette décennie de créations théâtrales, Paul Abram en donnent également certaines représentations hors de cet édifice théâtral dans le cadre de festivités diverses : Amphitryon de Molière un soir de 14 juillet au parc de Sceaux devant le pavillon de la comtesse du Barry, Henri II et sa cour de d'Alexandre Dumas et Trois Henri d'André Lang au château de Blois lors du Congrès international du journalisme, Le Songe d'une nuit d'été de William Shakespeare au jardin de Bagatelle durant la Grande saison de Paris (1937) et durant la Journée des souverains anglais au château de Versailles (juillet 1938).

En 1939/40 au Théâtre National de l'Odéon, il signe aussi une mise en scène : Henri III et sa cour d'Alexandre Dumas (Raymond Girard incarne Henri III, Paul Amyot incarne de Guise).

C'est sa dernière mise en scène au Théâtre National de l'Odéon et la dernière mise en scène de sa carrière, qu'il poursuit autrement.

Enfin peu avant cette dernière création il y en aura une autre : celle qui est mentionnée dans le titre de ce présent article.

Agrandissement : Illustration 5

Paul Abram créateur de la pièce 1939 de Denys Amiel

au Théâtre national de l'Odéon (10 mai 1940)

Le 1er septembre 1939 l’Allemagne envahit la Pologne. Le 3 septembre 1939 la France déclare la mobilisation générale.

Paul Abram réduit alors l’activité du théâtre, dont il fait également débarrasser le plateau et les magasins. Ces éléments sont entreposés aux Ateliers Berthier (Paris, 17e) dont c'est alors la fonction. Dans le même temps de l'autre côté de la Seine, les camions de tournée de la Comédie-Française (Jacques Copeau) sont mis à contribution pour l'évacuation des collections du musée du Louvre (Jacques Jaujard) qui partent vers différentes destinations.

On en verra des photographies dans Le Louvre pendant la guerre. Regards photographiques 1938-1947 de Guillaume Fonkenell (Le Passage, 2009). En revanche il n'existe à ce jour aucun travail comparable se rapportant au Théâtre National de l'Odéon sur cette période précise.

En janvier 1940, l’auteur, dramaturge et critique dramatique Denys Amiel (1884-1877) - publié pour la première en 1909 à l'âge de vingt-cinq ans - s’isole dans les Alpes où il écrit une pièce d’actualité qu’il intitule 1939. Puis il revient à Paris où son texte subit avec succès l’examen des trois censures de l’état de guerre : Instruction publique, Affaires étrangères, Intérieur.

La Direction des Beaux-Arts souhaite que la pièce soit créée rapidement dans un théâtre national et elle sollicite Paul Abram : « Ce fut d’ailleurs la seule exception que fit ce dernier à sa formelle décision de ne faire aucune création durant toute cette période de guerre. Et il servit ma pièce avec une affection, une intelligence et un dévouement auxquels je tiens à rendre ici un très particulier hommage » (Denys Amiel, préface de 1939, éditions Albin Michel, 1951).

Le 9 mai, veille de la répétition générale publique, la censure exige d’assister à la dernière répétition secrète et confirme alors son visa avec trois réserves : aucune communication sur la première partie de la pièce, surveillance discrète de la salle le jour de la répétition générale, suspension des représentations en cas d’incident.

Le 10 mai 1940 au matin, l’armée allemande envahit la Meuse : l’auteur et le metteur en scène décident de renoncer. Aussitôt informé, le ministère de l’Intérieur leur donne l’ordre de le faire tout de même : la répétition générale a lieu comme prévu, le soir-même, devant une salle comble.

Agrandissement : Illustration 6

L'auteur Denys Amiel demande à l'académicien Edmond Faral - universitaire et médiéviste, alors membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres à l'Institut de France - de rédiger un discours pour être lu par Paul Abram avant le lever de rideau. Dans ce magnifique écrit l'académicien y fait part avec des majuscules de l'Histoire, de la Vérité, ainsi que du Théâtre. Il n'est finalement pas lu à cette occasion, car l'homme de théâtre Paul Abram improvise alors son propre discours, ce dont il est effectivement coutumier depuis le début de sa carrière.

Denys Amiel en a rendu compte : « Je ne sais si quelque chose avait transpiré des difficultés de la première partie, mais l’immense Odéon était comble et les esprits tendus. Dans un silence très particulier, les trois coups frappés, Paul Abram écarta le rideau et s’avança sur le proscénium. Extrêmement courageux lui-même, ayant pris toutes ses responsabilités, il se mit à improviser. Et ce qu’il dit était dicté par la même haute conviction qui avait animé Edmond Faral. (…) Toute la salle mise fort en goût et entièrement gagnée par l’accent émouvant de l’administrateur de l’Odéon, l’acclama » (op. cit.).

Les décors et les costumes de cette création sont très certainement d'André Boll. La première partie de la pièce - Le Grand complot - se déroule en Allemagne en mai 1939, dans un manoir aux environs de Salzbourg. Au premier lever de rideau, l'espace théâtral offre au second plan un paysage alpestre visible du premier plan à travers les fenêtres d’une grande pièce lourdement décorée, avec cheminée et mobilier cossu, dont une longue table à tapis vert, couverte de cartes géographiques.

Le chancelier du Reich (Marcel Bourdel), ainsi que son ministre des Affaires étrangères (Gabriel Sardet) et un général chef d’état major (Raoul Marco) - dont les costumes excluent la croix gammée -, s’entretiennent avec le ministre des Affaires étrangères de l’URSS (Jacques Grétillat), l'ambassadeur de l'URSS en Allemagne (Roger Veber) et un général chef d’état-major d’URSS (X...). Sont également présents pour les assister dans cet entretien : un secrétaire russe (J. Schneider), un lecteur allemand (Robert Murzeau) et un huissier allemand (Mailliet). Ils décident ensemble de se partager la Pologne, puis ils remanient entièrement la carte du monde. [Baisser de rideau]

La seconde partie de la pièce - La Dernière symphonie de la paix - se déroule en France fin juillet 1939, dans la campagne du Sud-Ouest. Au second lever de rideau, l'espace théâtral offre au second plan un horizon de pâturages et de cultures, visible du premier plan à travers les fenêtres de la grande salle à manger d’une ferme, disposant d’une cheminée et d’une longue table, où est éparpillée la vaisselle d’une fin de repas dominical.

La famille d'ouvriers agricoles qui s'attarde alors à table par un beau dimanche ensoleillé est celle d'Irma Pons (Antonia Bouvard) âgée de cinquante-cinq ans et de Martial Pons (Félicien Tramel) maître de la ferme et père de famille âgé de cinquante-huit ans. Ils ont trois filles : Irène (Madeleine Pages) l'aînée âgée de vingt-neuf ans, Valentine (Madeleine Silvain) âgée de vingt-cinq ans et fiancée à Maxime, ainsi que Josette (Monique Mélinand) âgée de seize ans. Ils ont aussi deux fils : Henri (Louis Brèze) aîné âgé de trente-deux ans, ainsi que Pierre (Claude Fournier) âgé de vingt-deux ans.

Par ailleurs quatre hommes participent aussi à ce déjeuner : Maxime (Pierre Morin) âgé de vingt-neuf et fiancé à Valentine, Achille (Léo Peltier) garde- chasse âgé de cinquante ans, Benoît (Baconnet) garde forestier âgé de soixante ans, ainsi que Prudent (Robert Murzeau) ouvrier à tout faire attaché à la ferme et âgé de quarante ans. Tout ce petit monde aux accents méridionaux devise des récoltes ainsi que du mariage à venir de Valentine et Maxime. Par moments apparaissent d'autres ouvriers agricoles voisins de terre, ainsi que des enfants. Progressivement, le contexte de 1939 parvient dans les échanges : les ainés ne peuvent pas croire au retour d’une guerre, à la différence de leurs cadets. [Baisser de rideau]

Durant les quelques jours où la pièce est ensuite jouée à guichet ouvert, la presse commente cette œuvre dont la structure dramaturgique est très insolite pour l'époque : « Cette nouvelle forme de travail pictural qui, je pense, n’avait jamais été tentée encore, fait appel, plus que tout autre, à l’imagination du public en ce qu’elle ne lui fournit pas de conclusion. De même le peintre soumet sa pensée ou son émotion sans les commenter » (Didier Daix, La Liberté, 18/05/1940).

Agrandissement : Illustration 7

Denys Amiel a aussi rapporté la réaction du public lors de cette soirée, dans cette salle où se dressait jadis celle du Théâtre de l'Egalité : « Il ne m'appartient pas de dire ce que fut cette soirée. J'ai rarement rencontré un public plus recueilli, plus respectueusement attentif, plus compréhensif, plus noble aussi ! (...) Les ovations qui saluèrent à la fin du spectacle cet artiste et ses admirables camarades, qui donnèrent ce soir-là toute leur âme à leur rôle, avaient d’autant plus de signification qu'à l'aube de cette journée, je le répète, la France venait brusquement de se réveiller de cette mortelle léthargie que Roland Dorgelès avait inoubliablement baptisé : la drôle de guerre. (...) C'est peut-être l'obsédante actualité du problème, en cette minute précise, qui sauva la situation... comme si, ce soir-là, la scène mystérieusement eût prolongé la vie... (...). La pièce eut à peine une dizaine de représentations, car bientôt tous les théâtres fermèrent leur portes, la capitale se vida de sa substance humaine… et l’exode commença ! » (ibid.).

De l'occupation à la libération de Paris :

l'exil de Paul Abram et le contexte du théâtre

(juin 1940 - octobre 1944)

Au printemps 1940, à l’annonce de l’arrivée imminente de l’armée allemande à Paris suite à la débâcle militaire, trois-quarts des parisien(ne)s fuient par tous les moyens possibles, dans une cohue monumentale : à pied, à vélo, à cheval, en charrette à bras, en charrette à cheval, en voiture, en camionnette, en camion, en car, en train.

Cet exode prend la direction du sud de la France, y compris jusqu'à des ports de Méditerranée ou d'Atlantique pour alors quitter le continent. Dans la panique de ces départs, les animaux d'élevage qui ne peuvent être emportés sont libérés dans l'espace public parisien.

Le 9 juin 1940, Paul Abram fait ainsi fermer le Théâtre National de l'Odéon puis il se cache, il est alors âgé de cinquante-sept ans.

Le 14 juin 1940, lorsque les troupes allemandes entrent dans Paris, les avenues ensoleillés de la Ville Lumière sont assez vides et le décor paraît surréel : la majorité des volets d'habitations et des lieux publics sont clos, tandis que çà et là des animaux d’élevage sont livrés à eux-mêmes. A différents endroits de Paris, des parisie(ne)s se tiennent dans l'espace public et observent cette entrée des troupes allemandes.

Dès le début de l’Occupation de Paris, le couvre-feu est instauré de 20h à 6h . Le quartier du Théâtre National de l’Odéon est alors aussi directement concerné : le palais du Luxembourg est occupé par l’état-major de la Luftwaffe dirigée par le lieutenant-colonel Hans Jürgen Soehring, dont il sera fait état à d'autres moments dans cet article.

Le 22 juin 1940, Pétain signe l’armistice qui instaure alors un nouveau régime français et qui divise le territoire de la France en deux : une zone occupée au nord et une zone libre au sud.

Durant toute la période de l'occupation une partie de la population s'engage dans la Résistance : fourniture de faux papiers, d'armes et de renseignements, exécutions à main armé, destructions de véhicules et de locaux par usages de bombes, impressions clandestines et diffusions de tracts tout aussi clandestines.

La Résistance aide également des personnes juives à rejoindre la zone libre. Les familles concernées choisissent de nombreuses fois de se séparer pour ce voyage d'exil en se donnant un point d'arrivée. Bien des enfants voyagent souvent sans leurs parents. Ces familles considèrent que c'est un moyen plus discret et plus sécurisé pour y parvenir. Peu d'entre elles réussissent à se retrouver à ces lieux de rendez-vous pour de multiples raisons (contrôles inopinés, racket, délations, trahisons de passeurs).

La Résistance est farouchement combattue dans tout l'hexagone par l'occupant et par le régime de Vichy. A Paris les sous-sols de la préfecture de police de Paris deviennent des lieux d'interrogatoires répétés sous la torture, de nombreux décès y surviennent dans ces circonstances.

Agrandissement : Illustration 8

Enfin la population française est soumise à l'usage des tickets de rationnement, le rutabaga et le navet deviennent la base alimentaire la plus répandue. Tandis que les denrées alimentaires deviennent extrêmement rares et sont alors hors de prix, une partie de la population française s'engraisse grâce à l'économie parallèle du marché noir.

Durant toute la période de l'occupation également, une autre partie de la population collabore avec l'occupant et le régime de Vichy.

Le 5 juillet 1940, le régime de Pétain s’installe à Vichy.

A partir du 23 juillet 1940, Jaques Copeau administre par intérim le Théâtre National de l'Odéon où Paul Abram n'est plus présent depuis un mois.

Le 26 août 1940, Jacques Copeau démissionne du poste d'administrateur général du Théâtre National de l'Odéon qui reste alors vacant.

Le 3 octobre 1940, le régime de Vichy ordonne une loi "portant statut des Juifs" qui - en autres - interdit aux personnes juives tous les métiers des milieux artistiques. Une mesure qui s’étend des artistes aux ouvreuses en passant par les professions administratives et techniques.

A travers cette ordonnance et son application, la France - par la voix du régime de Vichy - piétine la devise de la République française et la trahit. Elle détruit l'état civil instauré en 1792 par l'Assemblée nationale législative qui civilise les personnes juives. Ces dernières depuis cet acte sont des citoyenne(e)s de la nation française qui vivent dans la liberté et l'égalité tout comme les autres. D'ailleurs c'est aussi suite à la Révolution française que les gens de théâtres avaient été également civilisés par la nation, alors que jusqu'ici ils étaient excommuniés.

Par cette ordonnance du 3 octobre 1940, la France de Vichy va pourvoir radier administrativement Paul Abram de son poste par une décision au fondement antisémite. Ce régime lui donne une légalité pour passer outre les juridictions et les conventions sociales relatives au droit du travail dans le secteur des spectacles. Celles-ci ne sont acquises que très progressivement depuis 1870, à l'issue des négociations sociales faisant suite à la grève dite "du bouchon" immobilisant alors les cabarets. C'est sur cette juridiction du droit du travail dans le secteur des industries culturelles qu'en 1945 seront ordonnées les auditions et les condamnations par le comité d'épuration qui sera alors chargé du Théâtre National de l'Odéon.

Le 27 décembre 1940, Jacques Copeau est nommé administrateur de la Comédie-Française et directeur du Théâtre National de l'Odéon. Dans ces deux théâtres il doit alors faire appliquer l'ordonnance d'exclusion précédemment citée.

Le 13 janvier 1941, Louis Aldebert (metteur en scène) devient l'administrateur général du Théâtre National de l'Odéon, où il fut antérieurement le régisseur de Firmin Gémier, puis l'assistant metteur en scène de Paul Abram.

Le 1er février 1941, un arrêt ministériel met officiellement fin au statut et au mandat de Paul Abram en tant que directeur de ce théâtre. C'est l'année où Paul Abram s'enfuit dans le sud de la zone libre. Il va alors survivre durant la Seconde Guerre mondiale.

En 1941 peut-être est-il d'abord allé rejoindre les siens à Marseille, où depuis le début de l'occupation trente mille personnes juives du Grand Est et l'Ile de France s'y sont réfugiées. Mais le 2 novembre 1942 les troupes allemandes occupent alors aussi cette ville : le 21 janvier 1943 deux mille personnes juives y sont arrêtées tandis que mille six-cents immeubles du Vieux-Port sont dynamités.

Par ailleurs si Paul Abram s'est rendu en 1941 à Marseille, cela ne serait assurément pour se rendre en Egypte par la Méditerranée, car la communauté juive y est alors également menacée par la montée des nationalismes.

De 1941 à 1944, Paul Abram s'est peut-être caché en Provence. Peut-être sur la Côte d'Azur, peut-être y est-il resté. A Nice, d'abord occupée par l'armée italienne, les personnes juives connaissent une sécurité relative, ce qui fait de cette ville une destination possible. C'est par ailleurs à Nice que le 16 août 1943 le cinéaste Marcel Carné débute le tournage du film Les Enfants du paradis qui va nécessiter dix mois et se poursuivre à Paris. Mais à partir de septembre 1943 les troupes allemandes occupent alors aussi Nice, dont elles déportent des milliers de personnes.

Dans ses mémoires intitulée Vingt ans d'Odéon qui paraissent en 1947 dans Arts, Paul Abram indique que durant cette période où il fuit l'occupant et le régime de Vichy, il retrouve tout à fait par hasard en Côte d'Azur une de ses vieilles connaissance qui s'y cache : Théodor Wolff (directeur du quotidien Berliner Tageblatt) qu'il avait connu en 1925 lors de son premier voyage avec Firmin Gémier pour la fondation de la Société universelle du théâtre.

S'agissant de Paul Abram de 1941 à 1944, ces article n'émet que des hypothèses : il ne peut se référer qu'à un unique fait attesté par l'intéressé, qui par ailleurs demeure non daté.

Le 3 mars 1941 à Paris, Josée de Chambrun - fille de Pierre Laval - présente le lieutenant-colonel Hans Jürgen Soehring à l'actrice Arletty. Débute alors une relation amoureuse liant jusqu'en 1949 cet homme marié dont l'épouse ne vient jamais à Paris, âgé de trente-trois ans et natif d'Istanbul, à cette femme célibataire âgée de quarante-trois ans et native de Courbevoie. Ils vivent leur liaison au grand jour à Paris, ce dont Berlin est immédiatement informé.

L'actrice Arletty (1898-1992) a débuté dans la vie active comme secrétaire dans les années vingt. Puis elle devient d'abord mannequin, puis girl de revue chantant dans les beuglants datant du XIXe siècle, ainsi que dans les cafés et au music-hall. Elle se crée un style de scène de parisienne sans gêne ayant l'accent des faubourgs. En 1941, elle est une star du cinéma français ayant déjà à son actif une quarantaine de films produits sur une dizaine d'années.

Le 23 avril 1941, le régime de Vichy instaure par la loi une police nationale.

Le 10 mai 1941 dans les colonnes du quotidien Le Figaro, Paul Claudel signe une ode à Pétain intitulée Paroles au Maréchal : « Monsieur le Maréchal, voici cette France entre vos bras, qui n’a que vous et qui ressuscite à voix basse (…) France, écoute ce vieil homme, sur toi qui se penche et qui te parle comme un père. Fille de Saint Louis, écoute-le. »

Le 14 mai 1941 à Paris, trois mille sept cents personnes juives, qui toutes sont des hommes étrangers, reçoivent un billet vert de convocation au commissariat de police et s'y conforment en s'y rendant. Ces hommes sont tous arrêtés puis déportés à partir de la gare d'Austerlitz (Paris, 13e).

Le 15 mai 1941 au Théâtre National de l'Odéon, l'administration de tutelle fait procéder à un inventaire des costumes et des décors produits sous la direction de Paul Abram. René Rocher devient alors le directeur du Théâtre National de l'Odéon.

En août 1941 dans le nord-ouest de la banlieue de Paris, la Cité de la Muette à Drancy (Seine-Saint-Denis) devient un camp d'internement, où durant trois ans neuf personnes juives sur dix déportées depuis la France y sont contraintes à l'incarcération avant leur déportation.

Le 2 novembre 1941 au centre de Paris, le nom du Théâtre Sarah Bernhardt (actuel Théâtre de la Ville, Paris 4e) fait l'objet d'une mesure antisémite : ce nom disparait et il devient Théâtre de la Cité.

En 1942, les crédits publics à destination du théâtre sont maintenant gérés par le Secrétariat d'état à l'Education nationale et à la Jeunesse comprenant un service des spectacles.

Le 1er juin 1942, Maurice Papon est nommé secrétaire général de la préfecture de la Gironde.

Le 16 juin 1942, en accord avec l’occupant, le régime de Vichy accepte de lui livrer les 22.000 personnes juives résidant à Paris et en proche banlieue sur la base d’un fichier reposant sur un recensement établi dès 1940 par l'administration française. Cette opération mobilisera 7.000 policiers et gendarmes français (formant 1.200 équipes) ainsi que 50 autobus de la Compagnie des Transports en Commun de la Région Parisienne

Les 16 et 17 juillet 1942 dès 4h du matin à Paris et dans diverses villes de banlieues, 13.152 personnes juives (dont 4.115 enfants) sont alors arrêtées à leurs domiciles par la police française, puis retenues au Vélodrome d'Hiver (Paris, 15e), avant d'être déportées à partir de la gare d'Austerlitz (Paris, 13e). Ces arrestations ont lieu dans Paris par ordre décroissant (20e, 11e, 3e, 10e, 4e, 18e arr.) ainsi qu’aux Lilas, à Saint-Ouen, à Montreuil, à Vincennes.

Les célibataires et les couples sans enfants sont envoyés au camp de Drancy (Seine-Saint-Denis). Les familles sont envoyées au Vélodrome d’Hiver (Paris 15e). Elles y sont détenues durant cinq jours sans même pouvoir disposer d'eau, dans des conditions d'hygiène indignes et catastrophiques, provoquant la mort de plusieurs d’entre elles sur place. Ces familles sont alors déportées à partir de la gare d'Austerlitz (Paris, 13e). Une adolescente et un petit garçon réussissent à s'échapper au cours de cette déportation : Anna Traub et Joseph Weissman.

Le 1er janvier 1943, Jean-Louis Barrault devient sociétaire de la Comédie-Française.

Le 16 août 1943 à Nice, le cinéaste Marcel Carné débute la réalisation du film Les Enfants du paradis sur un scénario de Jacques Prévert, qui va nécessiter dix mois. D'abord tourné aux studios Victorine (Nice), il se poursuit aux studios Francœur (Paris) avec toutes les contraintes sécuritaires, techniques et économiques de cette période, incluant les suspensions de tournage engendrées par les bombardements ainsi que les rationnements alimentaires.

Ce chef-d'œuvre du cinéma français rend hommage au théâtre parisien du XIXe siècle et à son célèbre "boulevard du Crime". Il est fait de deux parties articulant deux époques : Le Boulevard du Crime et L'Homme blanc. Sont alors réunis sur les plateaux de ce tournage : Arletty (Garance), Pierre Brasseur (Frédéric Lemaître), Jean-Louis Barrault (Baptiste Debureau), Maria Casarès (Nathalie), Jane Marken (Madame Hermine), Marcel Herrand (Pierre-François Lacenaire), Fabien Loris (Avril), Pierre Renoir (Jéricho), Louis Salou (comte de Montray), pour ne citer qu'eux.

En 1943 durant ce tournage, le lieutenant-colonel Hans Jürgen Soehring est rétrogradé sous-officier puis envoyé au front en Italie l'année suivante du fait de sa liaison avec l'actrice Arletty.

Le 21 février 1944 dans la banlieue Ouest de Paris, vingt-trois membres des Francs-Tireurs et Partisans - Main d'Œuvre Immigrée (FTP-MOI), résistants de la région parisienne sont exécutés au Mont Valérien (territoires des communes de Suresnes, Nanterre et Rueil-Malmaison, Hauts-de Seine). C'est aussi au Mont Valérien que durant l'occupation mille-sept-cents personnes, dont cent quatre juives sont exécutées.

En août 1944, Paris est libéré par les forces de la Résistance française de l'intérieur, appuyées par les forces militaires alliées, dont la colonne à destination de la capitale est ouverte par trois chars de la Nueve, armée constituée pour la défense de la Seconde République espagnole durant la guerre civile de ce pays. Ce derniers sont lors convaincus que les forces alliés vont ensuite libérer leur pays.

Dès cette semaine, parmi ces soldats de la Libération majoritairement nord-américains, les personnes juives qui composent ces rangs obtiennent la tenue de la cérémonie de Shabbat à la synagogue l'Agoudas Hakehilos Synagogue (rue Pavée, Paris, 4e).

En août 1944, le Théâtre National de l'Odéon est d'abord placé sous la responsabilité conjointe d'Armand Salacrou (auteur dramatique) et du jeune artiste Jean-Louis Barrault. Acteur de théâtre, de mime moderne et de cinéma, il est alors trentenaire et sociétaire de la Comédie-Française depuis 1940.

A Paris et dans sa banlieue, on recherche les personnes ayant participé à la collaboration. Le Vélodrome d'Hiver et le camp de Drancy, ainsi que des prisons, des cellules de commissariats et des sous-sols de bâtiments tenus loin des regards deviennent les lieux d'incarcération et d'interrogatoire. Les sous-sols de la préfecture de police de Paris font alors aussi partie de ces lieux.

Certaines de ces personnes sont relaxées après interrogatoires, d'autres sont condamnées de diverses façons dont à la peine de mort immédiate, certaines fois par applications de rendus de jugements, qui certaines fois sont consignés par écrits. Cela ne concerne alors qu'une partie de ces personnes du fait des nombreuses évasions ayant lieu dès les premiers combats menés dans les rues de Paris par la Résistance intérieure française avant que les troupes alliées n'entrent dans la capitale, ainsi que durant les premiers jours agités de la Libération.

Les femmes concernées par ces règlements de comptes subissent des représailles beaucoup plus immédiates, publiques et très violentes. Elles sont traînées de force dans les rues, brutalisées, couvertes de crachats, vilipendées et insultées en étant exposées à des foules qui se regroupent autour d'elles. Là on leur rase les crânes à la tondeuse, puis on y marque une croix gammée au goudron ou à la peinture, certaines fois on leur fait aussi arborer des pancartes qu'on suspend autour de leurs cous. Ces femmes sont alors reconnaissables durant des mois.

Le 20 octobre 1944, ce n'est pas le traitement que connait l'actrice Arletty qui est alors arrêtée par les Forces françaises de l'intérieur (FFI), pas pour faits de collaboration, mais en raison de sa liaison affichée avec le lieutenant-colonel Hans Jürgen Soehring. Elle elle est alors internée au camp de Drancy, puis durant deux mois à la prison de Fresnes, puis elle placée est en résidence surveillée durant dix-huit mois.

Par ailleurs à Paris suite à la Libération, rien n'est légalement prévu pour les personnes juives choisissant de revenir à Paris après avoir survécu à la Shoah. Elles découvrent que leurs logements sont - dans la majorité écrasante des cas - occupés par d'autres personnes les louant avec autorisation écrite, ou les ayant acquis avec acte notarié, que tous leurs biens ont disparu et que leurs postes de travail sont occupés par d'autres personnes, y compris dans le théâtre et dans le cinéma.

Dans ces deux secteurs professionnels, cette situation fait suite à l'ordonnance du 3 octobre 1942 du régime de Vichy ayant déjà été mentionnée dans cet article. Que l'on songe seulement aux deux mille deux cents œuvres non restituées après la guerre et dont on confie alors la garde aux musées nationaux (MNR) dans la perspective de leurs restitutions. Les recherches nécessaires pour identifier leurs propriétaires se poursuivent encore aujourd'hui.

Le 27 juillet 1944, René Rocher doit quitter la direction du Théâtre National de l'Odéon suite à la Libération.

Le 20 septembre 1944, Pierre Aldebert est chargé de la liquidation administrative du Théâtre National de l'Odéon suite à la suspension de René Rocher.

Le 16 octobre 1944, Paul Abram réintègre officiellement son poste qu'il occupe alors durant deux ans, sans faire de mise en scène.

Le 20 octobre 1944, un arrêté ministériel fixe la commission d'épuration du Théâtre National de l'Odéon dont les séances se tiennent alors durant neuf mois.

Le 1er mars 1945, la commission l'administration de tutelle, sur avis de la commission d'épuration, procèdent d'une part, au licenciement des d'agents du personnel du Théâtre National de l'Odéon ayant obtenu leurs postes durant l'occupation et, d'autre part, réintègre en els indemnisant ceux ayant alors perdu leurs emplois, lorsque ces derniers ont survécu à la Seconde guerre mondiale.

Durant la saison théâtrale 1944/45 au Théâtre National de l'Odéon, Paul Abram programme la création de la pièce Le Chant de la liberté de Saint-Georges de Bouhélier (Nagel, 1945) dont il avait reçu le texte alors non encore publié dès 1939 mais qu'il n'avait pas pu mettre en scène du fait de la Seconde Guerre mondiale : " Tout ce qui, dans cette œuvre, eu témoigné naguère d'un extraordinaire prémonition de son auteur - son héros, Gessier, n'allait-il jusqu'à proposer à son médecin de tenter des expériences sur les prisonniers - eût l'air au contraire, un an après la Libération de s'être trop inspirée des horreurs du nazisme, et Bouhélier se vit reprocher de s'être complu à enfoncer des portes ouvertes, alors qu'il avait prophétiquement été une sorte d'annonciateur de ce retour à la barbarie." (Paul Abram, Vingt ans d'Odéon, in Arts, août-septembre 1947).

En 1945, les survivants des camps revenant à Paris arrive à la gare d'Orsay (Paris, 7e). Le Lutétia (Paris, 7e), unique grand hôtel de la Rive gauche est utilisé pour héberger ces personnes, ainsi que le Vélodrome d'Hiver qui est alors utilisé comme dortoir.

En 1945, tandis que l'actrice Arletty est sous surveillance de la police, le film Les Enfants du paradis de Marcel Carné, dont le tournage s'est achevé le 20 juin 1944, sort en salle.

En 1945 également, la gestion de l'argent public à destination du théâtre relève du ministère de l'Education nationale qui comprend une Direction des Spectacles et de la Musique.

Le 26 juillet 1946, Paul Abram quitte à nouveau son poste de directeur du Théâtre National de l'Odéon, cette fois de lui-même et sur un désaccord. Car l’État fait alors fusionner le Théâtre National de l’Odéon et la Comédie-Française en créant un seul établissement : le Théâtre Français, regroupant la salle Richelieu (place Colette) et la salle du Luxembourg (place de l’Odéon).

Au XXIe siècle, des propos inexacts ou incomplets relatifs aux biographies des actrices Arletty et Danielle Darrieux durant l'occupation ont nécessité d'être précisés et l'ont été.

Paul Abram directeur du Conservatoire Nationale d'Art Dramatique de Paris (1946- 1955)

et promus à ce titre Commandeur de la Légion d'honneur

Le 31 août 1946, Jean-Louis Barrault démissionne de la Comédie-Française. Il fonde alors, avec son épouse Madeleine Renaud, la Compagnie Renaud-Barrault.

Le 7 octobre 1946, Paul Abram devient le directeur du Conservatoire National d'Art Dramatique (Paris, 9e) dont c'est alors la fondation. Parmi les élèves de la première promotion de ce Conservatoire alors réformé, on dénombrera de nombreux jeunes talents qui marqueront l'histoire du cinéma et du théâtre des décennies suivantes, ainsi que de la décentralisation théâtrale.

En 1947, la gestion de l'argent public à destination du théâtre est attribuée au ministère de la Jeunesse, des Arts et des Lettres qui maintient une Direction des Spectacles et de la Musique.

En juillet 1947, Jean Vilar fonde le festival d'Avignon où il crée Le Cid de Pierre Corneille.

En 1947, Paul Abram signe Vingt ans d'Odéon. Souvenirs de Paul Abram qui parait d'août à septembre dans le journal Arts.

En 1948, la gestion de l'argent public à destination du théâtre est maintenue au sein du ministère de l'Education nationale qui intègre alors la Direction du Théâtre et des Spectacles.

En octobre 1948, lorsque Simone Berriau prépare sa mise en scène de Fric-Frac d'Etienne Bourdet au Théâtre Antoine, la comédienne pressentie pour incarner le rôle de Loulou, qui fut incarné par l'actrice Arletty lors de sa création au Théâtre de la Michodière le 15 octobre 1936, refuse de le faire pour cette raison.

Le 20 octobre 1949, Jacques Copeau s'éteint.

En août 1951 à Paris, Jean Vilar redonne vie au Théâtre National Populaire au Palais de Chaillot, qui se décentralise aussi à Suresnes. Jean Vilar reprend alors Le Cid de Pierre Corneille pour partir en tournée décentralisée, en banlieue parisienne dont à la Maison du Peuple de Clichy-la-Garenne, ainsi que dans plusieurs villes de provinces, dont à Rouen dans la cour du Palais de justice de Rouen (où assistent à cette représentation la grand mère maternelle et la mère - alors jeune fille - de l'auteur de ces lignes, dix-huit ans avant sa naissance).

En 1952, la gestion de l'argent public à destination du théâtre est réorganisée : toujours attribuée au ministère de l'Education nationale - Secrétariat d'état des Beaux -Arts (Arts et Lettres), il comprend alors une Direction générale des Arts et des lettres, comprenant une Sous-direction des Spectacles et de la Musique.

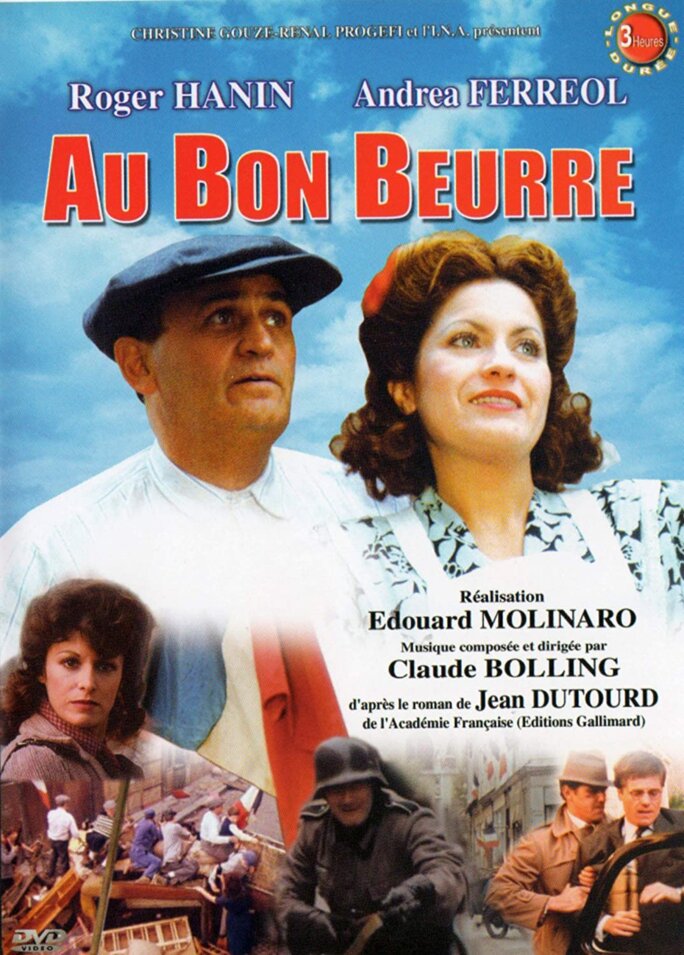

En 1952, l'existence passée du marché noir durant l'occupation resurgit publiquement par la publication du roman Au bon beurre de Jean Dutourd qui paraît aux éditions Gallimard (fondée par Gaston Gallimard en 1911).

En 1952, Paul Abram signe Louis Jouvet professeur au Conservatoire dans un numéro de la Revue d'Histoire du Théâtre consacré à cet homme de théâtre qui s'est éteint le 16 août 1951.

En 1954 à Paris, Claude Planson et Armand Maistre, dit A-M Julien, créent le Festival International d’Art Dramatique qui se tient au Théâtre Sarah Bernhardt qui a repris ce nom à la Libération et que dirige A-M Julien depuis 1946.

En 1955, l'administration centrale dédiée au subventionnement du théâtre disparaît du ministère de l'Education nationale. C'est par ailleurs l'année où Paul Abram quitte son poste de directeur du Conservatoire National d'Art Dramatique à Paris pour prendre sa retraite.

En 1956/57, le ministère de l'Education nationale - Secrétariat d'état aux Arts et aux Lettres ne comprend plus d'administration spécifiquement dédiée au théâtre.

En 1958, la gestion de l'argent public à destination du théâtre revient dans le giron du ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports - Secrétariat d'état à l'Education nationale, qui comprend alors une Sous-direction des Spectacles et de la Musique.

En 1958 à Paris, Maurice Papon est nommé au poste de secrétaire général de la préfecture de police.

En 1958 à Paris aussi, la gare d'Orsay - qui a vu revenir les rescapés des camps - est désaffectée dans l'attente de sa destruction alors prévue.

Agrandissement : Illustration 10

Paul Abram vice-président

de l'Office de Radiodiffusion-télévision française (1959-1964)

Le 1er janvier 1958, l'offre radiophonique française évolue à travers la création de France I, France II Régional et France III. La Radiotélévision française est créée en 1945, en 1949 elle devient la Radiodiffusion française, responsable de l'unique chaîne de télévision où le premier journal télévisuel est diffusé le 29 juin 1949.

Le 27 mai 1958 aux côtés de François Perrier, Paul Abram présente sur Radiodiffusion française La Brune que voilà comédie en trois actes de Robert Lamoureux, pièce créée au Théâtre Royal du Parc (Bruxelles) et alors reprise à Paris au Théâtre des Variétés (Paris, 2e), dont le texte est publié en coédition par L'Avant-scène et Fémina-théâtre.

Le 2 décembre 1958, sur le rapport du ministère de l'Education nationale, Paul Abram est promu au grade de Commandeur de la Légion d'honneur en qualité de directeur du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris.

Le 24 juillet 1959, l'Etat décrète l'instauration du ministère des Affaires culturelles. La gestion de l'attribution de l'argent public à destination du théâtre relève alors d'un ministère pérenne. Parmi les premières dispositions qu'il prend, il nomme son premier conseiller technique chargé du théâtre et de l'action culturelle.

Le 4 février 1959, la Radiodiffusion-télévision française (RTF) devient un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).

En 1959 également, à Paris le Vélodrome d'Hiver est rasé.

En 1959 Paul Abram, alors à la retraite, devient vice-président de l'Office de Radiodiffusion-télévision française.

En 1959 à Paris, le Festival International d’Art Dramatique devient le Théâtre des Nations dont la programmation se déploie sur plusieurs salles parisiennes. A cette occasion, le 29 mai 1959 Paul Abram signe dans le quotidien La Montagne une critique du Oedipus der tyran de Carl Orff, version du Œdipe roi de Sophocle sur une partition créant un Literaturoper, spectacle donné au Théâtre des Champs-Elysées (Paris, 8e). Il rédige également cet article en langue allemande édité par Théâtre des Nations sous le titre : Von den griechischen Inseln bis zu den Antillen (Des îles grecques aux Antilles).