Le critique, cinéaste et acteur lui-même Luc Moullet a parlé de « politiques de l’acteur » chez certains grands acteurs hollywoodiens comme Cary Grant, Gary Cooper, James Stewart ou John Wayne, en pointant des continuités dans leur travail corporel et gestuel comme dans les thématiques qu’ils ont pu porter(1). Ne peut-on saisir une telle politique d’acteur commençant à se dessiner chez des comédiens de la même génération comme Roschdy Zem (né en 1965) et Brad Pitt (né en 1963) ? Leurs performances respectives dans Roubaix, une lumière et Ad Astra nous livrent des indices pour nourrir cette hypothèse. Cette politique d’acteur peut même déboucher dans ces deux films sur une politique à portée politique, mais non politicienne, ajustée au brouillard et aux brouillages de notre époque.

Roschdy Zem : un Lino Ventura socio-politique ?

Une des premières compositions remarquées de Roschdy Zem fut son rôle face à Claude Brasseur, et en couple se déchirant avec Maryline Canto, dans L’autre côté de la mer de Dominique Cabrera (1997). De film en film, avec parfois des ratés, s’est consolidée par la suite une puissance corporelle incarnant une force morale, une profondeur du regard, une sobriété signifiante, qui font signe du côté d’acteurs imposants comme Lino Ventura, dans une ouverture plus socio-politique sur notre actualité.

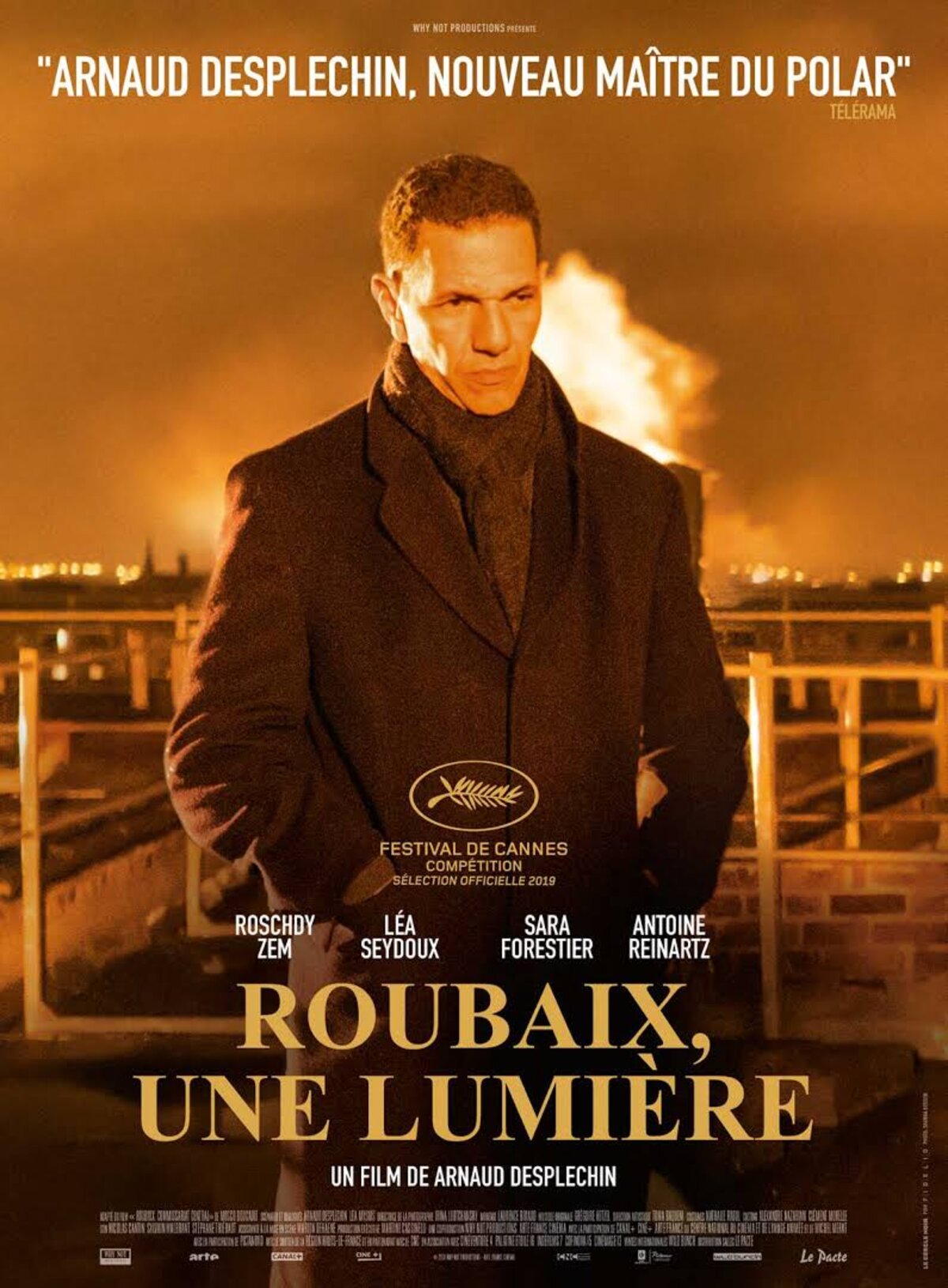

Agrandissement : Illustration 1

Dans Roubaix, une lumière, adapté du documentaire Roubaix, Commissariat central : Affaires de courantes de Mosco Boucault (2008), la mélancolie explose dans une stricte économie de paroles et de gestes à travers les implicites du regard. Cette mélancolie est alimentée par le passé de difficultés sociales et de discriminations racistes d’un fils d’immigrés devenu commissaire de police dans la ville où il a passé sa jeunesse. Lestée d’un certain pessimisme généré par l’expérience, cette mélancolie demeure pourtant ouverte sur l’avenir, grâce aux éclats de l’enfance qui n’apparaissent pas écrasés par le poids de contraintes sociales-raciales. On se détache ici des visions misérabilistes des pesanteurs des inégalités, actives chez des militants issus des couches moyennes ou chez certains sociologues en surplomb, qui oublient que les dominations n’enferment pas l’ensemble du vécu des personnes singulières, caractérisées aussi par de petits bonheurs quotidiens, des sociabilités marquantes (« Ton oncle était un prince », lance-t-il à une jeune fille insultante à l’égard de son parent vieillissant), des moments de dignité, des rêves et des trouées utopiques. Le cheval symbolise l’ouverture utopique de la mélancolie du commissaire Yacoub Daoud puisée dans l’enfance. « Un mieux, un rêve, un cheval », chante Alain Souchon dans Foule sentimentale (1993)… Mais une utopie les pieds dans la glaise du réel.

La mélancolie ouverte sur l’avenir révélée par les yeux de Roschdy Zem le conduit à porter un regard compréhensif sur des individus ordinaires roublards et/ou abîmés, pris parfois dans des moments abominables. Compréhensif ne veut pas dire qu’il glisse vers un relativisme moral qui effacerait le caractère criminel de l’acte ou qui interchangerait les places de victime et de bourreau (dans le cas d’un viol ou d’un meurtre). Cependant le commissaire Daoud réinsère intuitivement l’atrocité au sein de fragilités humaines socialement contextualisées. Il a ici une parenté avec la compréhension humaniste, outillée de repères presque sociologiques, du célèbre personnage de Georges Simenon : le commissaire Maigret(2). Sara Forestier est étonnante, entre stigmates de la déglingue ordinaire, amour et inconscience de l’horreur, dans la transformation qu’elle opère pour camper une des vis-à-vis du commissaire.

Compréhension ordinaire et critique sociale somatisée des dérèglements sociaux favorisant le mal être et l’ignoble banal se rejoignent dans le personnage de Daoud comme plus largement dans la mise en scène d’Arnaud Desplechin. Or, le pôle de la critique et le pôle de la compréhension ont souvent du mal à être associés dans les sciences sociales actuelles(3). Le registre cinématographique, avec son langage propre, a, dans le dialogue avec les sciences sociales, des choses à apprendre à ces dernières(4). Comme les sciences sociales peuvent approvisionner la visée propre de vérité du cinéma. Arnaud Desplechin met pleinement l’accent dans ce film sur la composante corporelle du langage cinématographique, intégrant même des éléments d’auto-ironie vis-à-vis de l’intellectualisme qui lui est souvent accolé à travers la mise à distance des ratés de la sur-intellectualisation de sa fonction par le jeune lieutenant de police Louis Cotterelle (Antoine Reinartz).

Le Brad Pitt de la maturité ou l’intensité spirituelle

Dans Ad Astra, à travers l’astronaute Roy McBride interprété par Brad Pitt chemine une quête de sagesse travaillée par une inquiétude corporéifiée, entre discrétion et voix intérieure figurée par le dispositif de la voix off, calme apparent et for intérieur qui gronde. On est loin du jeune chien fou de Thelma et Louise de Ridley Scott (1991). Le cadre de ce parcours spirituel est l’espace sidéral. James Gray y réélabore de manière intimiste le genre du space movie de science-fiction. Roy voyage à la recherche du père (Tommy Lee Jones), héroïsé par l’agence spatiale SpaceCom, incarnant la combinaison fourbe d’intérêts économiques et de secrets militaires, mais aussi du bien commun (sauver la planète de menaces la mettant en danger). Le silence, la solitude et la longueur du périple au cœur de l’infini sont propices au questionnement sur soi. Le global ramène au personnel et le personnel sert de médiation vers le global. Le jeu de Brad Pitt a pris de l’épaisseur au service d’une perplexité morale sobre en effets. Une politique d’acteur tâtonne peut-être…

Agrandissement : Illustration 3

Son père retrouvé veut l’entraîner dans son rêve illimité de découverte de vie extra-terrestre. La courte apparition de Tommy Lee Jones possédé par son espérance d’un ailleurs est saisissante. Roy suivra plutôt une injonction d’inspiration wittgensteinienne :

« Nous sommes sur un terrain glissant où il n’y a pas de frottement, où les conditions sont donc en un certain sens idéales, mais où, pour cette raison même, nous ne pouvons plus marcher. Mais nous voulons marcher, et nous avons besoin de frottement. Revenons donc au sol raboteux ! »(5)

Le sol raboteux, c’est dans ce cas la vie ordinaire, ses liens qui tout à la fois réchauffent et meurtrissent nos humanités fragiles. Ces liens qui font le suc et l’oppression de l’institution familiale, si souvent approchée à travers une critique compréhensive par le cinéma de James Gray (Little Odessa, 1994, The Yards, 2000, La nuit nous appartient, 2007, Two Lovers, 2008…). Un sol raboteux qui constitue aussi une utopie, mais une utopie ne se situant plus en complète extériorité car renouant avec les chaleurs et les rugosités du réel.

Le parcours de Roy est un perfectionnement de soi dans le rapport aux autres et à la collectivité, au sens du perfectionnisme éthique d’une certaine philosophie américaine qui traverse certains des films et des séries télévisées qui nous touchent le plus(6). La spiritualité qui s’en dégage n’a pas besoin d’entités divines, tout en empruntant certaines interrogations aux cadres religieux(7).

Lueurs mélancoliques pour un autre avenir politique

La portée sociale et politique des rôles incarnés par Roschdy Zem et Brad Pitt est tout particulièrement à méditer dans le brouillard idéologique et le brouillage des repères politiques actuels. Des lueurs mélancoliques s’en détachent qui pourraient nous aider à surmonter les épreuves du moment. Mieux vaut des pistes éthiques nous raccordant autrement au politique, en interrogeant la constitution du commun via les expériences d’individualités singulières plutôt que d’écraser par avance ces dernières au nom d’un collectif désincarné, que les agitations et les langues de bois politiciennes, même dites « alternatives », « insoumises » ou « radicales ».

* Prolongements :

- Voir le passionnant entretien donné par James Gray au journal Libération à la sortie d’Ad Astra : « L’espace, Hollywood et moi », propos recueillis par Julien Gester, Libération daté des 14-15 septembre 2019, repris sur son site : https://www.liberation.fr/apps/2019/09/grand-entretien-avec-james-gray/

- Sur le cinéma et la mélancolie, voir aussi sur ce blog :

- Voir le passionnant entretien donné par James Gray au journal Libération à la sortie d’Ad Astra : « L’espace, Hollywood et moi », propos recueillis par Julien Gester, Libération daté des 14-15 septembre 2019, repris sur son site : https://www.liberation.fr/apps/2019/09/grand-entretien-avec-james-gray/

- Sur le cinéma et la mélancolie, voir aussi sur ce blog :

. « "Alabama Monroe" : mélancolie flamande au rythme country », 9 septembre 2013, http://blogs.mediapart.fr/blog/philippe-corcuff/090913/alabama-monroe-melancolie-flamande-au-rythme-country

. « Sourire aux larmes au ciné : Le sens de l’humour de Maryline Canto », 14 mars 2014, https://blogs.mediapart.fr/philippe-corcuff/blog/140314/sourire-aux-larmes-au-cine-le-sens-de-l-humour-de-marilyne-canto

. « Hacker : Michael Mann, cinéaste libertaire », 25 mars 2015, https://blogs.mediapart.fr/philippe-corcuff/blog/250315/hacker-michael-mann-cineaste-libertaire

. « Mélancolies ordinaires : Al Pacino et Vincent Lindon », 25 juin 2015, https://blogs.mediapart.fr/philippe-corcuff/blog/250615/melancolies-ordinaires-al-pacino-et-vincent-lindon

. « Mélancolie de Jason Bourne », 12 août 2016, https://blogs.mediapart.fr/philippe-corcuff/blog/120816/melancolie-de-jason-bourne

Notes :

(1) Luc Moullet, Politiques de l’acteur. Gary Cooper, John Wayne, Cary Grant, James Stewart, Paris, Éditions Cahiers du cinéma, 1993.

(2) Voir Philippe Corcuff et Lison Fleury, « Profondeurs du social et critique politique. Hypothèses comparatives sur Maigret et le néo-polar », revue Mouvements, n° 15-16, mai-août 2001, pp. 28-34, http://www.cairn.info/revue-mouvements-2001-3-page-28.htm .

(3) Voir P. Corcuff, Où est passée la critique sociale. Penser le global au croisement des savoirs, Paris, La Découverte, collection « Bibliothèque du MAUSS », 2012.

(4) Voir P. Corcuff, « "Jeux de langage" du noir : roman, cinéma et séries », revue Quaderni. Communication, technologies, pouvoir, n° 88, automne 2015, pp. 21-33, https://journals.openedition.org/quaderni/917 .

(5) Ludwig Wittgenstein, Recherches philosophiques [manuscrit de 1936-1949], Paris, Gallimard, 2004, partie I, § 107, p. 83.

(6) Voir Philippe Corcuff et Sandra Laugier, « Perfectionnisme démocratique et cinéma : pistes exploratoires », revue Raisons politiques, n° 38, mai 2010, pp. 31-48, http://www.cairn.info/revue-raisons-politiques-2010-2-page-31.htm , et S. Laugier, « Vertus ordinaires des cultures populaires », revue Critique, n° 776-777, janvier-février 2012, pp. 48-61, www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=CRITI_776_0048 [accès payant].

(7) Voir P. Corcuff, Pour une spiritualité sans dieux, Paris, Textuel, collection « Petite Encyclopédie Critique », 2016.