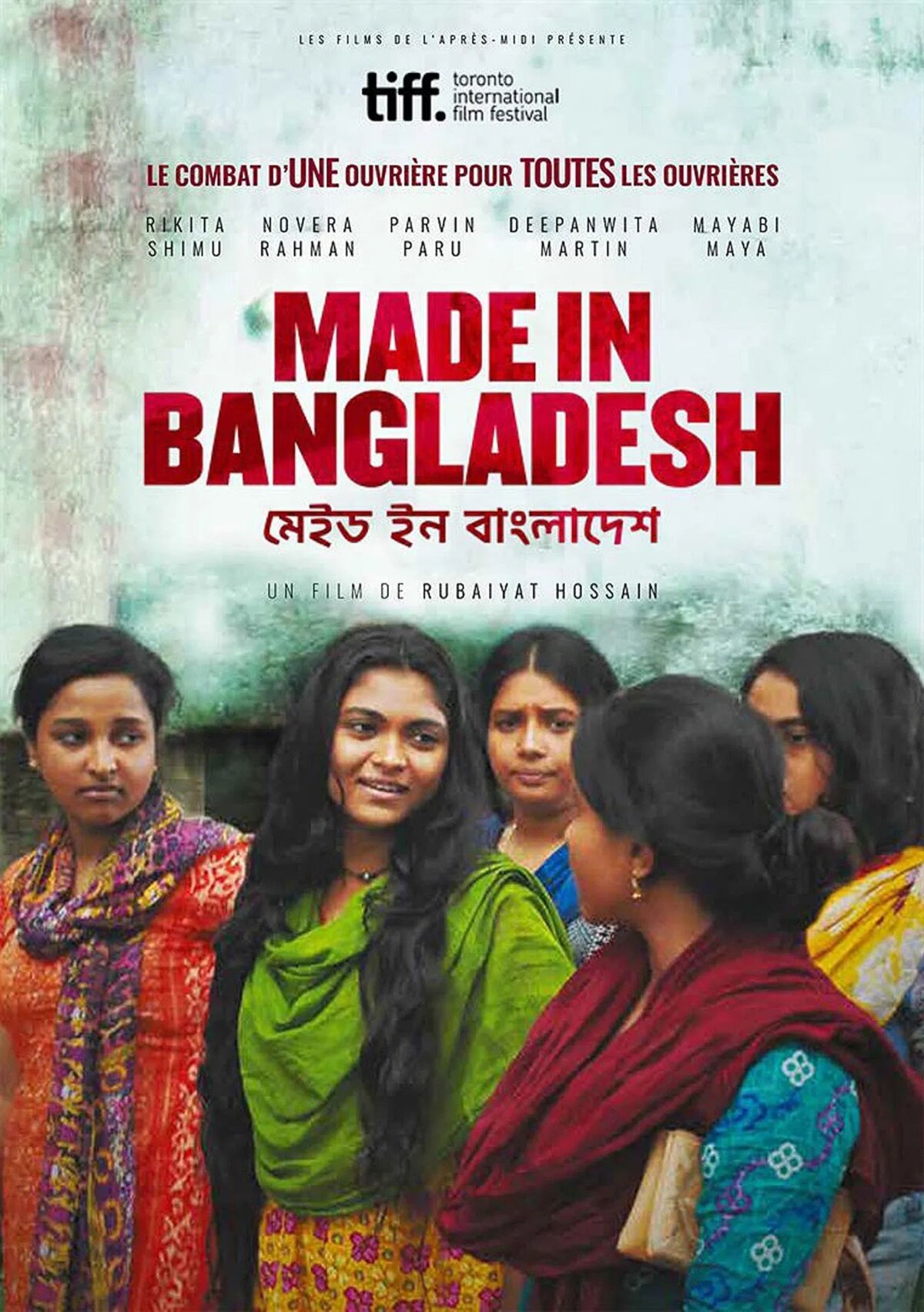

Agrandissement : Illustration 1

Ce film de Rubaiyat Hossain nous plonge à la fois dans la classe ouvrière des ateliers textiles bangladais et dans la révolte des femmes soumises à leur éventuel mari mais surtout à des petits chefs machistes et imbus de leur pouvoir. Le travail est nécessaire pour ces femmes, pas seulement pour la survie mais aussi pour s’émanciper des familles contraignant au mariage ou du mari lui-même. Un incendie nous rappelle l’insécurité qui règne dans ces ateliers et le Rana Plaza, immeuble vétuste, qui, en 2013, s’effondra à Dacca, capitale du Bangladesh faisant 1127 morts. L’héroïne est Shimu, une jeune femme de 23 ans, qui résiste à son mari et tient tête au patron, quitte à subir des retenues sur salaire. Elle avait, plus jeune, à 13 ans, refusé d’être mariée par ses parents à un homme de 40 ans. Elle s’était enfuie avec le portefeuille du père. Elle avait trouvé un emploi chez des particuliers où elle faisait des ménages, mais elle était battue, d’où son embauche dans cet atelier. Elle y mène un combat de syndicaliste, tentant de mobiliser ses sœurs d’atelier, d’obtenir le soutien de militantes féministes, d’effectuer des démarches dans les bureaux officiels envahis de paperasses inutiles.

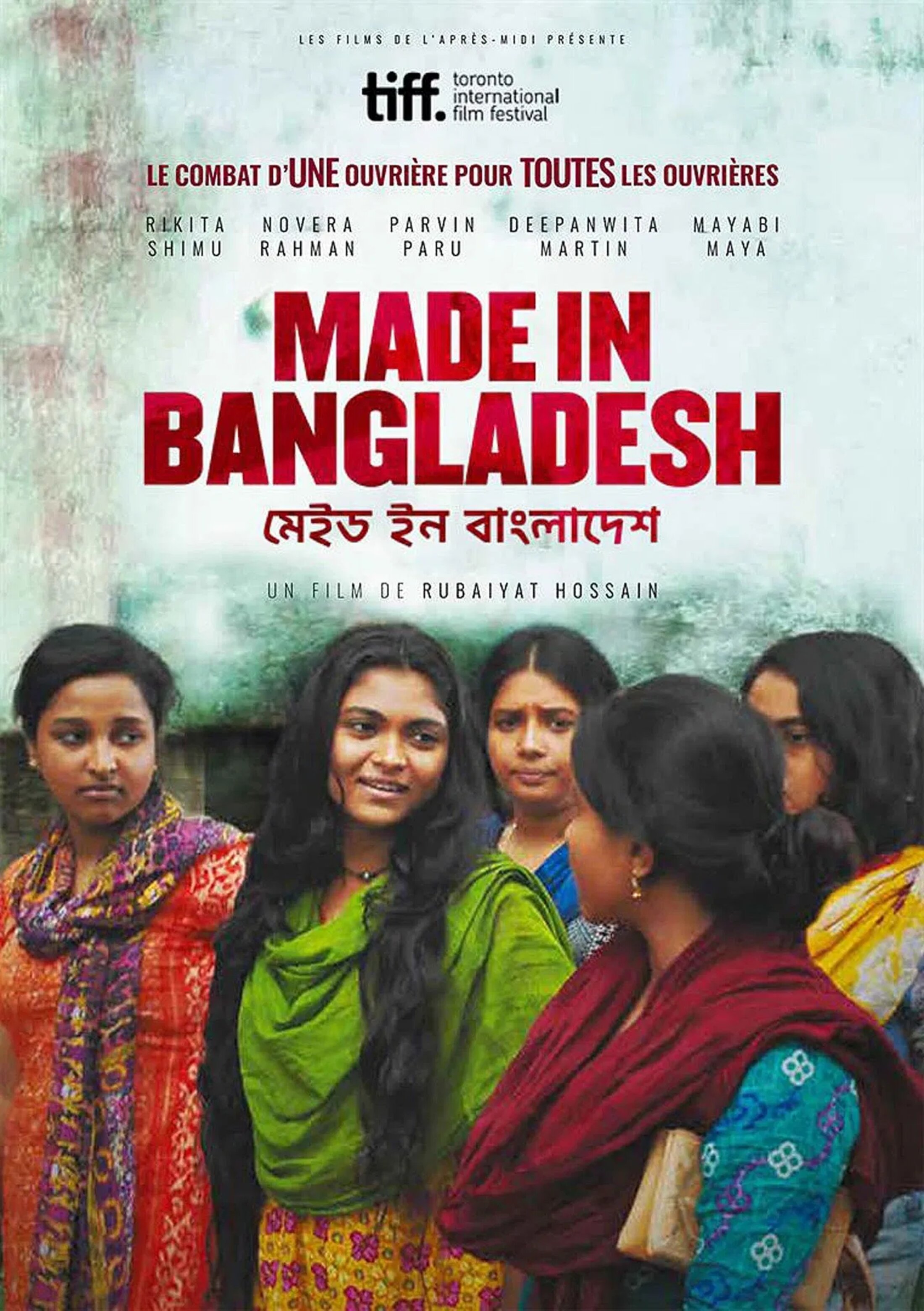

Agrandissement : Illustration 2

Maltraitées par les hommes d’encadrement, contraintes à travailler de nuit pour finir une commande et à dormir un peu à même le sol, les femmes crient leur colère : « on n’est pas des vaches » ou « il n’y a pas de justice pour les pauvres ». Si certaines ont fui Dacca pour aller travailler à Dubaï, d’autres restent dans leur ville et défendent leurs droits. Elles assistent nombreuses, dans un appartement, à une conférence sur le droit du travail (cinq hommes sont présents) : est dénoncé le fait que les salaires des femmes sont bien inférieurs à ceux des hommes. Elles répètent toutes en chœur : « les droits des travailleuses sont des droits humains, les droits des femmes sont des droits humains ». Les spécialistes du droit incitent à la prudence. Car les patrons menacent de fermer l’usine si un syndicat se monte ou tente d’acheter les meneuses. Des ouvrières ont été licenciées avant même que le syndicat soit officiel (après, cela semble moins possible). Il n’empêche que Shimu prend le risque de photographier clandestinement l’atelier. Elle filme la venue des donneurs d’ordre occidentaux qui se contentent des assurances des patrons sur le respect des lois et qui exigent de baisser encore les prix. L’atelier produit 1650 T-shirts par jour (un salaire mensuel représente deux à trois T-shirts), pour H&M, Zara, Carrefour, Walmart.

Agrandissement : Illustration 3

On suit les déplacements de ces femmes, élégantes, aux saris chamarrés impeccables, dans des rues d’une saleté repoussante ou, lors de la mousson, envahies par l’eau et la boue. Des chiens nombreux et amaigris divaguent, cherchant partout leur pitance. La ville est un fourmillement, la montée dans les bus est périlleuse. Furtivement, on aperçoit les campements de ces travailleurs venus des campagnes et n’ayant pas de logements. Les intérieurs sont exigus mais propres, alors que des détritus jonchent les entrées d’immeubles et les montées d’escalier. A la télé, c’est Bollywood ou la pub pour les savons Lux.

Agrandissement : Illustration 4

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer à partir de ce qui précède, le propos n’est pas misérabiliste. Ces jeunes femmes rient, plaisantent, dansent, palabrent, expriment leurs désaccords (certaines ont peur, et voudraient se soustraire à l’action collective). Elles se confient, se moquent de leurs maris jaloux, parfois violents, souvent rigoristes envers leurs épouses. Elles se donnent des conseils, cassent la croûte à midi après avoir ouvert leurs récipients en plastique, libèrent dès qu’elles le peuvent leur magnifique chevelure. Ces femmes combattantes sont autant de symboles d’espoir, d’un changement qui pourrait poindre à l’horizon. Pas le rêve d’une cinéaste, mais le témoignage d’une liberté qui cherche à sourdre, à remonter à la surface, coûte que coûte. Et ce sont les femmes, les plus dominées dans cette classe ouvrière, qui mènent le combat et laissent entrevoir que tout pourrait changer.

. sortie en salle ce mercredi 4 décembre. Film vu en avant-première le 4 octobre dernier lors du Festival Indépendance(s) & Création, de Ciné 32, à Auch (Gers). La réalisatrice de ce beau film s’inspire d’une histoire vraie, celle de Daliya Akhtar Dolly, tel qu’indiqué au générique final. Cette ouvrière a été à l’origine de la création d’un syndicat dans le textile, en 2013.

Billet n° 510

Contact : yves.faucoup.mediapart@sfr.fr ; Lien avec ma page Facebook ; Tweeter : @YvesFaucoup

[Le blog Social en question est consacré aux questions sociales et à leur traitement politique et médiatique. Voir présentation dans le billet n°100. L’ensemble des billets est consultable en cliquant sur le nom du blog, en titre ou ici : Social en question. Par ailleurs, les 200 premiers articles sont recensés, avec sommaires, dans le billet n°200. Le billet n°300 explique l'esprit qui anime la tenue de ce blog, les commentaires qu'il suscite et les règles que je me suis fixées. Le billet n°400, correspondant aux 10 ans de Mediapart et de mon abonnement, fait le point sur ma démarche d'écriture, en tant que chroniqueur social indépendant, c'est-à-dire en me fondant sur une expérience, des connaissances et en prenant position. Enfin, dans le billet n°500, je m’explique sur ma conception de la confusion des genres, ni chroniqueur, ni militant, mais chroniqueur militant, et dans le billet n°501 je développe une réflexion, à partir de mon parcours, sur l’engagement, ou le lien entre militantisme et professionnalisme]